2.1 Tinjauan Teori-Teori

Beberapa teori yang ditinjau untuk mendukung penelitian ini adalah teori pertumbuhan wilayah yang dikemukakan dengan pendekatan Kaldorian, perubahan struktural (structural change), definisi deindustrialisasi dan model deindustrialisasi.

2.1.1 Sektor Manufaktur sebagai Mesin Pertumbuhan (Pendekatan Kaldorian)

Teori pertumbuhan Kaldor digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis peranan sektor manufaktur dalam perekonomian Indonesia sejak Indonesia mengalami proses industrialisasi. Analisis dengan pendekatan Kaldorian dapat mengidentifikasi apakah sektor manufaktur telah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Apabila sektor manufaktur menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, hal ini berarti bahwa perekonomian secara keseluruhan yang terdiri dari berbagai jenis aktivitas ekonomi digerakkan oleh sektor manufaktur.

Hukum Kaldor dalam konteks fenomena deindustrialisasi dapat digunakan sebagai penentu apakah deindustrialisasi yang terjadi merupakan fenomena positif atau negatif. Deindustrialisasi yang merupakan fenomena positif artinya proses pembangunan ekonomi telah mencapai tahap yang matang (mature) dan ditandai dengan kuatnya pengaruh sektor manufaktur dalam menggerakkan perekonomian. Deindustrialisasi yang merupakan fenomena negatif ditandai dengan kurang kuatnya pengaruh sektor manufaktur dalam menggerakkan perekonomian dan hal ini dapat menyebabkan turunnya nilai output atau jumlah pekerja sektor manufaktur yang tidak disertai dengan tingkat pendapatan per kapita yang cukup tinggi. Pendapatan per kapita yang tinggi mencirikan bahwa suatu wilayah telah mencapai tahap pembangunan ekonomi yang matang (mature).

Kaldor menggunakan analisis ekonomi klasik dan hasil analisis Young (1928) dalam mengusulkan teorinya. Kaldor memperkenalkan konsep dynamic economies of scale yang menyatakan bahwa semakin tinggi pertumbuhan output sektor manufaktur maka produktivitas sektor ini juga akan semakin tinggi. Model Kaldor menganalisis total factor productivity dari sisi demand dan supply,

sedangkan neoklasik hanya menganalisisnya dari sisi supply. Kaldor percaya bahwa tidak cukup memformulasikan sebuah teori pertumbuhan hanya berdasarkan pada sebuah sektor perekonomian karena kondisi supply dan demand setiap sektor berbeda. Pada sisi demand, Kaldor menyatakan bahwa elastisitas pendapatan terhadap demand untuk produk manufaktur lebih besar dibanding produk pertanian dan kurang lebih sama untuk sektor jasa. Pada sisi supply, sektor manufaktur mempunyai potensi pertumbuhan produktivitas yang lebih cepat dibandingkan sektor jasa.

Model pertumbuhan Kaldor juga berbeda dengan teori pertumbuhan endogen (endogenous growth theory). Menurut Knell (2004), teori pertumbuhan endogen mempunyai hipotesis dasar bahwa pertumbuhan output dibatasi oleh supply pekerja dan kapital, sedangkan model pertumbuhan Kaldor mempunyai hipotesis dasar bahwa pertumbuhan output dibatasi oleh banyaknya demand. Model pertumbuhan Kaldor sangat menekankan pentingnya perluasan pasar, yang menggambarkan peningkatan demand, dalam menjelaskan adanya increasing returns to scale. Hubungannya adalah ketika demand semakin meningkat, dibutuhkan output yang lebih banyak sehingga dengan adanya pengaruh perubahan teknologi dan technological learning pada output maka proses produksi akan terus mengalami increasing returns to scale.

Kaldor’s growth law menerangkan hubungan antara pertumbuhan sektor-sektor industri, pertumbuhan produktivitas, dan pertumbuhan total output. Kaldor’s growth law tersebut adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (pertumbuhan output) berhubungan positif dengan pertumbuhan sektor sekunder terutama sektor manufaktur. Hukum pertama ini lebih terkenal dengan istilah “manufacturing is the

engine of growth” dan diformulasikan dalam persamaan regresi sebagai

berikut.

(2.1)

dengan adalah pertumbuhan total output dan adalah pertumbuhan sektor manufaktur. Akan tetapi persamaan (2.1) tersebut belum cukup menguatkan argumentasi bahwa sektor manufaktur merupakan mesin pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Kaldor menambahkan hubungan yang lebih spesifik

yaitu semakin besar selisih pertumbuhan sektor manufaktur dengan pertumbuhan sektor selain manufaktur maka pertumbuhan total output semakin cepat. Hubungan tersebut diformulasikan dalam persamaan regresi sebagai berikut.

(2.2)

dengan adalah pertumbuhan sektor selain manufaktur. Kaldor juga menambahkan argumentasi yang dapat menguatkan hukum Kaldor yang pertama yaitu pertumbuhan sektor selain manufaktur juga dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor manufaktur. Argumentasi ini diformulasikan dalam persamaan regresi sebagai berikut.

(2.3)

Terdapat dua alasan yang dapat menjelaskan keeratan hubungan antara pertumbuhan sektor manufaktur dan pertumbuhan output (Libanio dan Moro 2007). Alasan pertama adalah pertumbuhan output dan pekerja sektor manufaktur menyebabkan terjadinya transfer pekerja dari sektor yang mempunyai produktivitas rendah, karena sektor ini memiliki surplus pekerja, menuju sektor manufaktur yang mempunyai produktivitas lebih tinggi. Hasil proses transfer ini adalah peningkatan produktivitas pada semua sektor perekonomian dan hanya sedikit atau bahkan tidak menyebabkan dampak negatif pada sektor primer. Kaldor (1967) yang diacu dalam Felipe (1998) menyebutkan bahwa proses ini disebut sebagai transisi dari perekonomian yang bersifat immature menuju perekonomian yang bersifat mature dan hal ini merupakan pertanda bahwa proses pembangunan telah memasuki tahap intermediate. Alasan kedua adalah adanya static increasing returns pada sektor manufaktur yang berhubungan dengan economies of scale internal to firm dan adanya dynamic increasing returns pada sektor manufaktur yang berasal dari proses ‘learning by doing’, ‘induced’ technological change, economies of scale external to firm.

Kaldor (1967) yang diacu dalam Felipe (1998) mengemukakan empat alasan mengapa sektor manufaktur memegang peranan penting dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Alasan tersebut adalah:

a. Pada saat proses produksi sektor manufaktur mengalami peningkatan, terdapat aliran pekerja dari sektor selain manufaktur, yang memiliki pengangguran terselubung (disguised unemployment) dan surpus pekerja, menuju sektor manufaktur sehingga produktivitas sektor selain manufaktur mengalami peningkatan produktivitas (dengan asumsi bahwa sumber daya sektor selain manufaktur tersebut memiliki opportunity cost yang kecil). Berdasarkan hal tersebut, implikasinya adalah semakin cepat pertumbuhan sektor manufaktur, yaitu sebelum pertumbuhannya mengalami diminishing returns, maka proses transfer pekerja menjadi semakin cepat.

b. Kegiatan sektor manufaktur memiliki backward linkage dan forward linkage yang lebih besar dibanding sektor-sektor lainnya.

c. Sektor industri khususnya sektor manufaktur mempunyai sifat static increasing returns yang berasal dari ukuran dan skala produksinya dan sifat dynamic increasing returns karena bisa mengalami proses learning by doing dalam proses produksinya.

d. Adanya kendala neraca pembayaran (balance-of-payments) yang diperlonggar akan menyebabkan pertumbuhan output dan sektor selain manufaktur semakin cepat jika pertumbuhan sektor sekunder semakin cepat.

2. Produktivitas pekerja sektor manufaktur berhubungan positif dengan pertumbuhan output sektor manufaktur itu sendiri. Hubungannya lebih cenderung kepada pertumbuhan output sektor manufaktur yang mempengaruhi pertumbuhan produktivitas pekerja sektor manufaktur. Hukum Kaldor kedua ini disebut juga dengan Verdoorn’s Law atau Kaldor-Verdoorn Law.

Verdoorn’s Law biasanya digunakan untuk membuktikan adanya static increasing returns dan dynamic increasing returns yang merupakan kunci penting pada model pertumbuhan circular and cummulative causation dalam analisis Kaldorian (Kaldor 1970, Dixon dan Thirlwall 1975 diacu dalam Libanio dan Moro 2007). Argumentasinya adalah dengan tingkat pertumbuhan output tertentu, output tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Pada saat produktivitas pekerja meningkat, unit labor costs (biaya pekerja per unit) akan menurun dan dengan asumsi ceteris

paribus harga barang per unit akan turun. Harga barang per unit yang menjadi relatif murah ini akan meningkatkan daya saing (competitiveness) dan pada akhirnya akan meningkatkan output melalui peningkatan permintaan ekspor.

Knell (2004) menyebutkan bahwa terdapat tiga rumus dasar untuk Kaldor-Verdoorn Law dan berasal dari persamaan dasar berikut.

(2.4)

dengan adalah pertumbuhan output, adalah pertumbuhan output per pekerja (produktivitas pekerja) dan adalah pertumbuhan pekerja. Verdoorn menyatakan bahwa pertumbuhan produktivitas berhubungan linier dan positif dengan pertumbuhan output. Berdasarkan pernyataan tersebut didapatkan rumus pertama dari Kaldor-Verdoorn Law yaitu:

(2.5)

dikenal dengan koefisien Verdoorn dan koefisien ini bisa menjelaskan adanya pertumbuhan demand (perluasan pasar) dan perubahan struktural.

Rumus kedua didapatkan dari pandangan lain Kaldor mengenai hubungan antara pertumbuhan output dan produktivitas pekerja. Rumus kedua tersebut adalah:

(2.6)

Kaldor menyebutkan bahwa persamaan (2.6) tersebut telah memadai untuk mengetahui adanya static increasing returns atau dynamic increasing returns. Jika < 1 dan signifikan secara statistik maka perekonomian dalam kondisi dynamic increasing returns. Jika = 1 dan signifikan secara statistik maka proses pertumbuhan dapat dikatakan mengikuti model pertumbuhan Solow tanpa peningkatan teknologi. Jika tidak signifikan secara statistik maka Kaldor mendeskipsikan perekonomian sebagai nihilistic.

Rumus Kaldor-Verdoorn Law ketiga berasal dari pernyataan Cripps dan Tarling (1973) yang diacu dalam Knell (2004). Mereka menyatakan bahwa persamaan (2.5) dan (2.6) harus diuji secara simultan dengan menggunakan persamaan berikut.

(2.7)

Kaldor (1975) yang diacu dalam Knell (2004) menyatakan bahwa persamaan (2.7) ini tidak dapat digunakan untuk menguji hipotesisnya dan bahkan bisa

terjadi misleading ketika terdapat hubungan yang negatif dari kedua variabel tersebut.

3. Produktivitas sektor selain manufaktur berhubungan positif dengan pertumbuhan output sektor manufaktur. Hukum ini lebih intuitif dan berdasarkan pada argumentasi bahwa sektor selain manufaktur memiliki diminishing returns to scale.

2.1.2 Perubahan Struktural (Structural Change)

Perubahan struktural dalam perekonomian merujuk pada perubahan struktur perekonomian yang mendasar dalam jangka panjang, bukan hanya perubahan struktur dalam lingkup mikro dan dalam jangka pendek. Struktur perekonomian yang dimaksud adalah formasi sektor/industri dalam suatu perekonomian. Contoh perubahan struktural adalah perekonomian subsisten yang mengalami industrialisasi sehingga kontribusi dominan sektor pertanian bergeser ke sektor manufaktur.

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya perubahan struktural sangatlah berbeda untuk masing-masing wilayah. Perubahan struktural bisa disebabkan antara lain oleh:

1. dampak dari suatu kebijakan

2. perubahan sumber daya, penduduk dan keadaan sosial yang bersifat permanen

Peranan Sektor Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi

Gollin et. al. (2002) menunjukkan model perubahan struktural dapat menjawab dua pertanyaan penting mengenai proses industrialisasi. Pertanyaan tersebut adalah mengapa proses industrialisasi pada setiap negara mempunyai waktu permulaan yang berbeda-beda dan mengapa pada beberapa negara proses tersebut berjalan lambat. Implikasi penting dari model perubahan struktural tersebut adalah pertumbuhan produktivitas sektor pertanian merupakan kunci penting proses pertumbuhan.

Model ini merupakan pengembangan dari model pertumbuhan neoklasik yang memasukkan sektor pertanian secara eksplisit. Berdasarkan model ini,

Gollin et al. (2002) menyatakan bahwa proses pembangunan berhubungan dengan adanya perubahan struktural. Pada model ini diasumsikan fungsi utilitas dari sebuah rumah tangga mengikuti Stone-Geary variety.

(

)

( )

⎩ ⎨ ⎧ + = t t t t a a c a c U , log a a a a t t < ≥ jika jika (2.8) Keterangan: ta : konsumsi barang hasil pertanian pada periode t

t

c : konsumsi barang hasil non pertanian pada periode t

Nilai utilitas seumur hidup ditunjukkan dengan persamaan (2.9) berikut.

(

)

∑

∞ =1 , t t t t a c U β (2.9)Berdasarkan persamaan (2.8) dan (2.9) dapat disimpulkan bahwa ketika hasil produksi sektor pertanian mencapai a, kelebihan tenaga kerja sektor pertanian yang ada akan berpindah dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Hal ini menandakan bahwa keadaan sektor pertanian mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja untuk sektor non pertanian. Model pertumbuhan neoklasik menunjukkan bahwa sektor non pertanian memproduksi sejumlah output (Ymt) dengan

menggunakan kapital (Kmt) dan tenaga kerja (Nmt).

(

)

(

)

⎥⎦⎤ ⎢⎣ ⎡ + + = t mt − mt m mt m mt A K N N Y θ 1 γ 1θ α (2.10) Keterangan m A : total-factor-productivity (TFP) mγ : tingkat perubahan teknologi

Persamaan (2.10) merupakan modifikasi fungsi produksi yaitu dengan menambahkan αNmt agar suatu perekonomian yang tidak mempunyai kapital fisik

dapat melakukan akumulasi kapital. Setiap negara diasumsikan mempunyai TFP (Am) berbeda-beda dan nilainya ditentukan oleh faktor kebijakan dan institusi

yang mempengaruhi kegiatan sektor non pertanian. Sebaliknya, parameter γm dan

α diasumsikan sama untuk semua negara. Parameter γm diasumsikan sebagai

variabel eksogen karena negara-negara miskin umumnya tidak menciptakan ide untuk pengembangan teknologi. Output yang diperoleh dari sektor non pertanian

(dalam hal ini adalah sektor manufaktur) dapat digunakan untuk konsumsi atau investasi (Xmt) sehingga fungsi stok kapital untuk sektor manufaktur adalah

sebagai berikut.

(

)

mt mtmt K X

K +1 = 1−δ + (2.11)

Sektor pertanian menghasilkan sejumlah output (Yat) hanya dengan

menggunakan sebuah input produksi yaitu tenaga kerja (Nat). Pada model ini

diasumsikan penambahan input yang berupa tanah tidak akan mempengaruhi hasil akhir. Selain itu, model ini mengasumsikan terdapat dua macam teknologi yang dapat digunakan pada sektor pertanian. Kedua macam teknologi tersebut adalah: a. Teknologi tradisional

Penggunaan teknologi tradisional akan menghasilkan a buah barang pertanian pada satu periode waktu.

b. Teknologi modern

Penggunaan teknologi akan menghasilkan sejumlah output sektor pertanian (Yat) seperti dirumuskan pada persamaan (2.12) berikut.

(

)

at t a a at A N Y = 1+γ (2.12)Asumsi yang digunakan untuk Aa dan γa sama dengan yang diasumsikan

untuk sektor non pertanian.

Output yang diperoleh dari sektor pertanian diasumsikan hanya digunakan untuk konsumsi, sehingga jumlah konsumsi barang hasil pertanian terbatas at ≤Yat.

Solusi untuk competitive equilibrium melalui dua langkah. Langkah pertama yaitu menentukan alokasi tenaga kerja setiap sektor untuk setiap periode. Berdasarkan fungsi utilitas rumah tangga maka pada awalnya semua tenaga kerja akan dialokasikan ke sektor pertanian sampai 1 . Ketika kondisi ini tercapai maka produksi sektor pertanian akan menggunakan teknologi modern untuk menggantikan teknologi tradisional yang selama ini digunakan dan hal ini menyebabkan tenaga kerja sektor pertanian berpindah ke sektor manufaktur dengan kecepatan . Sehingga:

1 , 1

Langkah neoklasik digunakan akan akan sam perekonom Ana mengguna jawaban a Sumber: Go Gambar 4 Gollin et a 1. Perbe steady 2. Negar memp memu 3. Pemb memu nya s denga 4. Adany tenaga Berdasark pertanian Output sektor m anuf aktur / output total per eko nom ian kedua ad dengan n sektor per mendekati ma dengan mian sebaga alisis Gollin akan model atas pertanya

ollin et. al. (20 4 Output (persen al. (2002) m edaan incom y state. ra-negara punyai pertu ulai lebih du bangunan m ulai industri setidaknya an model pe ya distorsi a kerja berp kan model i dapat me alah menc sebaga rtanian men nol dan model per ai mesin per n et. al. l ini meng aan awal. 002) relatif unt ) menyimpulk me antar neg yang terl umbuhan ya ulu proses p merupakan p ialisasi pad dalam 100 ertumbuhan dari aktivit pindah ke se ini dapat di emperlamba cari peruba ai faktor ningkat deng akan me rtumbuhan rtumbuhan. (2002) pad ghasilkan s tuk bebera

kan 4 hal ber gara pada ta lambat me ang lebih c pembanguna proses yang a tahun 195 0 tahun. Tr neoklasik. tas sektor p ektor manuf simpulkan at proses ahan dinam eksogen. P gan kecepat endekati 1. neoklasik da beberap ebuah graf apa waktu rdasarkan G ahun 2000 te emulai pro epat diband annya. berjalan de 50 akan me ransisi ini l pertanian ak faktur. bahwa rend industrialis mika mode Pada saat tan , mak Oleh karen yaitu deng pa negara fik yang b permulaan Gambar 4, y ernyata buk oses pemb dingkan neg engan lamb encapai ting lebih lamb kan semaki dahnya prod asi. Sebua el pertumb teknologi ka pada akh na itu, mod gan satu s industri de isa membe n industria yaitu: kanlah perbe bangunan gara-negara bat. Negara gkat steady s at dibandin in menyeba duktivitas s ah negara buhan yang hirnya del ini sektor engan erikan alisasi edaan akan yang yang state-ngkan abkan sektor yang

mengalami proses industrialisasi yang berjalan lambat perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat memicu peningkatan produktivitas sektor pertaniannya.

2.1.3 Konsep Deindustrialisasi

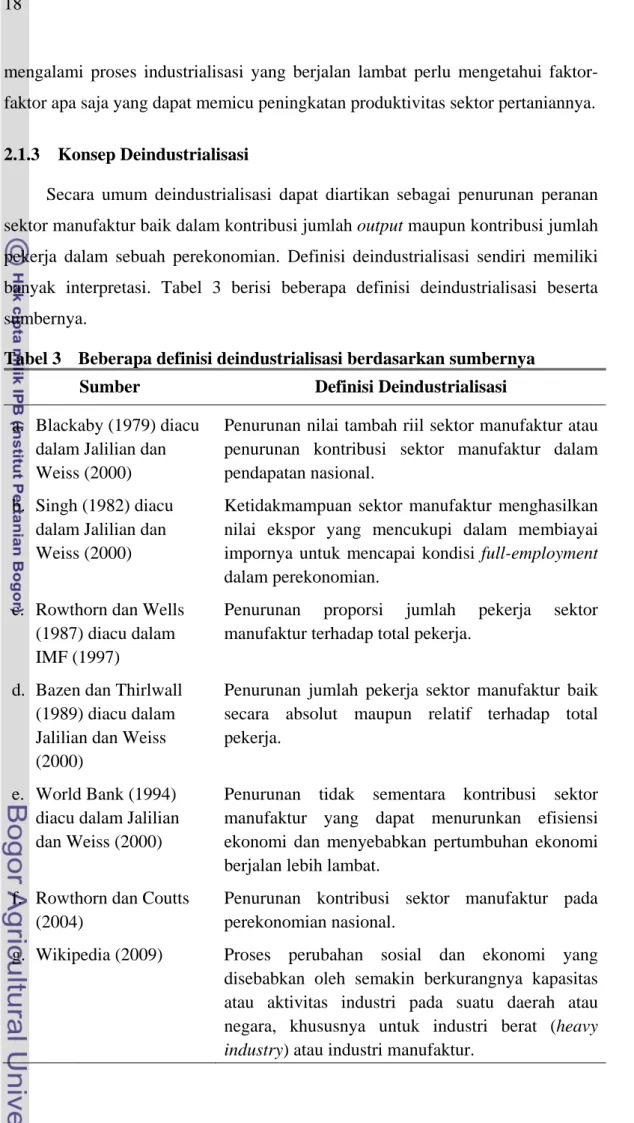

Secara umum deindustrialisasi dapat diartikan sebagai penurunan peranan sektor manufaktur baik dalam kontribusi jumlah output maupun kontribusi jumlah pekerja dalam sebuah perekonomian. Definisi deindustrialisasi sendiri memiliki banyak interpretasi. Tabel 3 berisi beberapa definisi deindustrialisasi beserta sumbernya.

Tabel 3 Beberapa definisi deindustrialisasi berdasarkan sumbernya

Sumber Definisi Deindustrialisasi

a. Blackaby (1979) diacu dalam Jalilian dan Weiss (2000)

Penurunan nilai tambah riil sektor manufaktur atau penurunan kontribusi sektor manufaktur dalam pendapatan nasional.

b. Singh (1982) diacu dalam Jalilian dan Weiss (2000)

Ketidakmampuan sektor manufaktur menghasilkan nilai ekspor yang mencukupi dalam membiayai impornya untuk mencapai kondisi full-employment dalam perekonomian.

c. Rowthorn dan Wells (1987) diacu dalam IMF (1997)

Penurunan proporsi jumlah pekerja sektor manufaktur terhadap total pekerja.

d. Bazen dan Thirlwall (1989) diacu dalam Jalilian dan Weiss (2000)

Penurunan jumlah pekerja sektor manufaktur baik secara absolut maupun relatif terhadap total pekerja.

e. World Bank (1994) diacu dalam Jalilian dan Weiss (2000)

Penurunan tidak sementara kontribusi sektor manufaktur yang dapat menurunkan efisiensi ekonomi dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi berjalan lebih lambat.

f. Rowthorn dan Coutts (2004)

Penurunan kontribusi sektor manufaktur pada perekonomian nasional.

g. Wikipedia (2009) Proses perubahan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh semakin berkurangnya kapasitas atau aktivitas industri pada suatu daerah atau negara, khususnya untuk industri berat (heavy industry) atau industri manufaktur.

Lanjutan Tabel 3

Sumber Definisi Deindustrialisasi

h. Cairncross (1982) dan Lever (1991) diacu dalam Wikipedia (2009)

h. 1. Penurunan output sektor manufaktur atau penurunan jumlah pekerja sektor manufaktur (definisi ini bisa menimbulkan salah interpretasi ketika terjadi penurunan output atau jumlah pekerja sektor manufaktur secara sementara ataupun penurunan tersebut merupakan bagian dari siklusnya).

h. 2. Pergeseran sektor manufaktur menuju sektor jasa sehingga sektor manufaktur memiliki proporsi output atau jumlah pekerja terhadap total output atau pekerja yang lebih kecil dibanding sektor jasa (definisi ini bisa menyebabkan salah interpretasi misalnya pergeseran sektor manufaktur ke sektor jasa terjadi tapi secara absolut ouput atau jumlah pekerja sektor manufaktur tetap meningkat). h. 3. Penurunan proporsi output sektor manufaktur

pada neraca perdagangan luar negeri (external trade) sehingga perekonomian gagal menciptakan keseimbangan pada neraca perdagangan luar negerinya (nilai ekspor lebih kecil dibandingkan nilai impornya).

h. 4. Suatu kondisi dimana neraca perdagangan mengalami defisit secara terus menerus sehingga dapat mengganggu proses produksi barang manufaktur dalam negeri dan pada akhirnya akan terjadi penurunan output sektor manufaktur tersebut dalam perekonomian.

Teori-teori yang menjelaskan tentang deindustrialisasi telah berkembang sejak lama. Rowthorn dan Wells (1987) yang diacu dalam IMF (1997) membedakan definisi deindustrialisasi menjadi dua macam yaitu deindustrialisasi positif dan deindustrialisasi negatif. Deindustrialisasi positif merupakan sebuah konsekuensi dari sebuah perekonomian yang telah mengalami kedewasaan (maturity). Deindustrialisasi negatif mengindikasikan adanya performa yang buruk dari sebuah perekonomian. Deindustrialisasi negatif tersebut merupakan

efek sekaligus penyebab dari performa buruk sebuah perekonomian. Deindustrialisasi negatif merupakan efek dari performa buruk sebuah perekonomian karena jika perekonomian memburuk maka akan menurunkan tingkat konsumsi dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat produksi khususnya sektor manufaktur. Sebaliknya, deindustrialisasi negatif juga merupakan penyebab memburuknya perekonomian karena penurunan tingkat produksi dapat menyebabkan penurunan tingkat pendapatan yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat konsumsi masyarakat.

Rowthorn (1992) menganggap bahwa teori Marx tentang penurunan profit industri dapat disebutkan sebagai awal mula teori deindustrialisasi. Teori tersebut menyebutkan bahwa inovasi teknologi dapat membuat proses produksi menjadi lebih efisien sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Pada saat yang bersamaan, inovasi teknologi dapat menyebabkan pengurangan jumlah pekerja karena pekerja dapat digantikan dengan mesin sehingga kapasitas penggunaan kapital meningkat. Jika diasumsikan pekerja dapat memberikan nilai tambah baru, maka semakin besar penggunaan kapital akan menghasilkan nilai tambah dan surplus yang lebih kecil dibandingkan penambahan pekerja. Rata-rata profit industri akan menurun dalam jangka panjang. Implikasinya adalah bagi sebuah industri, disamping melakukan inovasi teknologi sebagai investasi kapital perlu juga mengembangkan kemampuan pekerjanya sebagai investasi human kapital untuk mengantisipasi terjadinya deindustrialisasi negatif.

Pitelis dan Antonakis (2003) mengemukakan bahwa perkembangan sektor manufaktur dapat dicirikan dengan produktivitasnya yang tinggi. Tingginya produktivitas sektor manufaktur, dengan asumsi ceteris paribus, akan menyebabkan penurunan biaya relatif untuk memproduksi barang manufaktur sehingga harga barang manufaktur bisa lebih murah. Hal inilah yang bisa menyebabkan proporsi nilai tambah sektor manufaktur menurun dengan asumsi demand terhadap barang manufaktur dan jasa bersifat inelasitis. Perkembangan selanjutnya adalah pengurangan aktivitas sektor manufaktur karena sebagian proses produksinya dilakukan dengan cara outsourcing atau dikontrakkan menyebabkan turunnya proporsi nilai tambah sektor manufaktur tanpa

memperburuk kondisi perekonomian. Deindustrialisasi ini memberikan dampak positif bagi sektor manufaktur karena produktivitasnya yang tinggi.

Pengertian lain dari deindustrialisasi bisa dilihat dari sisi pekerja. Bazen dan Thirlwall (1989) diacu dalam Jalilian dan Weiss (2000) menyebutkan bahwa fokus terhadap pekerja sektor manufaktur ini dilakukan karena sangat berguna untuk melihat peningkatan pendapatan pada level produktivitas pekerja tertentu dan hubungan antara industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan pengertian deindustrialisasi yang dikemukakan (lihat Tabel 3) dapat disimpulkan bahwa deindustrialisasi positif tidak menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran dan sebaliknya deindustrialisasi negatif dapat menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran.

Reisman (2002) menemukan bahwa inflasi turut berkontribusi dalam terjadinya deindustrialisasi. Inflasi menyebabkan investasi menjadi lebih mahal dan profit yang diharapkan menjadi berkurang. Selain itu, perubahan struktur perekonomian oleh peraturan pemerintah juga bisa menyebabkan terjadinya deindustrialisasi. Menurut Bluestone dan Harrison (1982) serta Logan dan Swanstrom (1990), terobosan di bidang transportasi, komunikasi dan teknologi informasi menyebabkan perusahaan manufaktur akan berpindah ke lokasi yang lebih murah dan lokasi sebelumnya (pusat kota) ditempati oleh sektor jasa dan aglomerasi finansial.

Singh (1977) menyatakan bahwa untuk menganalisis adanya industrialisasi dan deindustrialisasi dalam kasus perekonomian terbuka, tidak cukup hanya dengan menganalisis karakteristik perekonomian domestik saja melainkan harus menganalisis juga interaksi dengan negara lainnya. Pada negara berkembang di awal tahap pertumbuhannya, kontribusi sektor pertanian pada balance of payment sama atau lebih besar daripada kontribusi sektor manufaktur. Pada saat pendapatan perkapita meningkat pada level middle-income countries, peranan sektor manufaktur menjadi sangat penting. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya demand terhadap produk manufaktur, dimana jika tidak dapat dipenuhi dari pasar domestik maka akan dipenuhi melalui impor sehingga akan mengubah kondisi neraca perdagangan. Sedangkan pada negara maju, kontribusi sektor manufaktur

saat ini sangat kecil (baik terhadap GDP maupun terhadap total pekerja) dan sektor ekspor utama adalah knowladge-based services.

2.1.4 Model Deindustrialisasi

Bagian ini mengadopsi IMF Working Paper (IMF 1997) dan model ini menunjukkan bahwa deindustrialisasi merupakan proses alami dari sebuah pertumbuhan ekonomi dan bisa terjadi walaupun tanpa adanya perdagangan dengan negara-negara lainnya. Model ini didasarkan pada ketiga fakta berikut: 1. Demand untuk produk makanan mempunyai elastisitas pendapatan yang

inelastis (Engel’s Law).

2. Real demand untuk produk jasa meningkat seiring dengan peningkatan pendatan nasional riil.

3. Produktivitas pekerja di sektor jasa mempunyai peningkatan yang lebih kecil dibanding sektor manufaktur ataupun industri secara keseluruhan.

Asumsi awal yang digunakan sebagai penyederhanaan adalah perekonomian dianggap tertutup. s i a Y Y Y Y= + + (2.14) Keterangan: Y : real output a

Y : real output sektor pertanian

i

Y : real output sektor manufaktur

s

Y : real output sektor jasa

Konsumsi produk makanan (dari sektor pertanian) untuk setiap orang diasumsikan tetap. Jumlah populasi (L) juga diasumsikan tetap dan semuanya diasumsikan sebagai pekerja.

bL

Ya = (2.15)

Huruf b pada persamaan (2.15) merupakan sebuah konstanta. Output sektor jasa merupakan bagian dari real output.

cY

Produktivitas Pekerja

Asumsi yang digunakan adalah:

1. Peningkatan produktivitas pekerja sektor jasa lebih rendah dibanding sektor manufaktur.

2. Peningkatan produktivitas pekerja sektor manufaktur dan pertanian sama. 3. Peningkatan produktivitas diasumsikan sama sepanjang waktu.

4. Output per pekerja pada t = 0 diasumsikan sama. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, maka:

t a y e y = 0 λα t i y e y = 0 λα (2.17) t s y e y = 0 α

dengan y0> 0, λ> 1, dan α> 0. ya,yi,ys merupakan output per pekerja untuk

sektor pertanian, manufaktur dan jasa. λ adalah indeks pertumbuhan produktivitas.

Output per pekerja juga dapat dirumuskan sebagai:

a a a L Y y = i i i L Y y = (2.18) s s s L Y y = Total pekerja adalah

s i

a L L

L

L= + + (2.19)

Dari persamaan (2.15) sampai dengan (2.18) didapatkan:

[

ce t c e t]

y Y L= −α +(1− ) −λα 0 (2.20) t t e c c e y y 0 ( 1) ) 1 ( − − − + = α αλ (2.21) t s e c c y ) 1 ( ) 1 ( − − − + = αλ L Yy= / adalah rata-rata produktivitas pekerja. Karena λ> 1 dan α> 0, pada saat t mendekati tak hingga maka:

c y y s 1 → (2.22)

Persamaan (2.22) mengindikasikan bahwa rata-rata pertumbuhan produktivitas akan menurun mendekati pertumbuhan produktivitas yang dicapai sektor jasa. Hal tersebut merupakan ilustrasi dari teori asymtotic stagnancy dimana pertumbuhan ekonomi dibatasi oleh produktivitas sektor jasa (Baumol et al 1989 dalam IMF 1997).

Employment Share

a

P , Pi, dan Ps merupakan proporsi pekerja sektor pertanian, manufaktur dan jasa

dalam total pekerja.

L L Pa = a L L Pi = i L L Ps = s (2.23) a

P , Pi, dan Ps juga dapat dirumuskan sebagai berikut:

t a e y b P = −λα 0 t s e c c c P λ α ) 1 ( ) 1 ( − − − + = (2.24) s a i P P P = 1− − (2.25) t t i e c c c y be P λ α λα ) 1 ( 0 (1 ) 1 − − − − + − − = (2.26)

Berdasarkan persamaan (2.24) dan (2.25), jika t mendekati tak hingga maka:

0 → a

P Pi →0 Ps →1

Pada saat tak hingga (infinity), kontribusi pekerja sektor pertanian dan sektor manufaktur akan konvergen menuju nol dan kontribusi pekerja sektor jasa akan konvergen menuju satu. Walaupun telah didapatkan kesimpulan ini, akan tetapi masih dibutuhkan analisis lebih lanjut mengenai sektor manufaktur.

The Share of Industry

Jika persamaan (2.25) di-difference terhadap waktu maka akan didapatkan:

dt dP dt dP dt dPi a s − − = (2.27)

Berdasarkan persamaan (2.24), persamaan (2.27) dapat dituliskan kembali menjadi:

) 1 ( ) 1 ( s s a i P P P dt dP − − − =λα λ α (2.28) 0 > dt dPi jika λαPa >(λ−1)αPs(1−Ps) (2.29) a P

λα mengindikasikan tingkat penurunan kontribusi pekerja sektor pertanian dan

) 1 ( ) 1

(λ− αPs −Ps mengindikasikan peningkatan kontribusi pekerja sektor jasa. Pada

negara miskin nilaiPa cukup besar, maka pertidaksamaan (2.29) terpenuhi dan

kontribusi pekerja sektor industri akan meningkat (dPi dt>0). Proses pembangunan selanjutnya bisa menurunkan Pa dan pertidaksamaan (2.29) akan

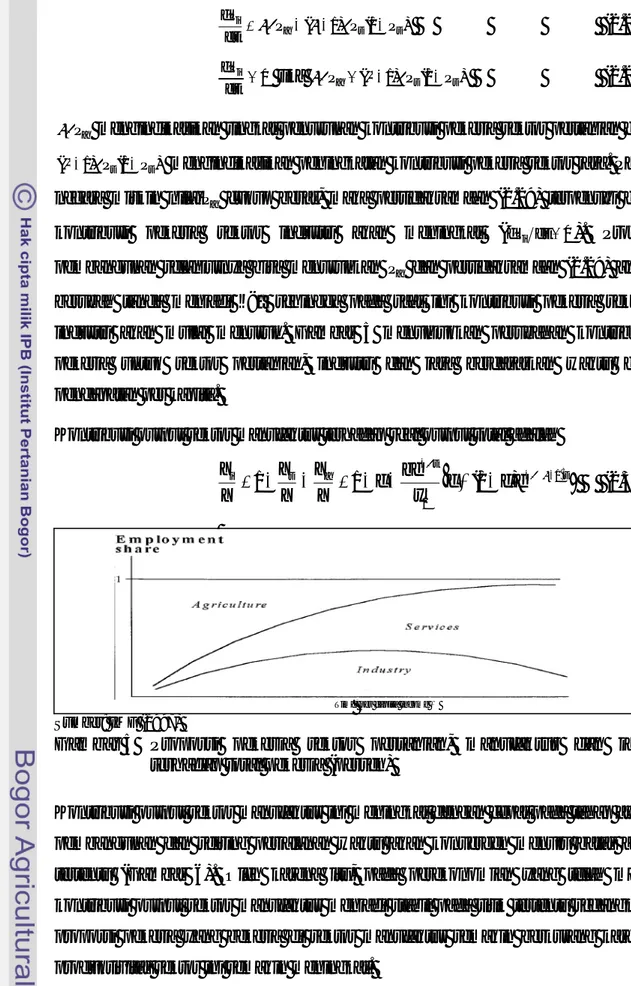

berubah tanda menjadi “<” sehingga pada saat ini kontribusi pekerja sektor industri akan mulai menurun. Gambar 5 menunjukkan perubahan kontribusi pekerja untuk sektor pertanian, industri dan jasa berdasarkan waktu dan pendapatan per kapita.

Kontribusi output sektor manufaktur terhadap real output total adalah

( )

[

t]

t a s i e c c y be c Y Y Y Y Y Y 1 0 ) 1 ( 1 1 − − − − + − − = − − = α αλ (2.30) Sumber: IMF (1997)Gambar 5 Proporsi pekerja sektor pertanian, manufaktur dan jasa terhadap total pekerja (persen)

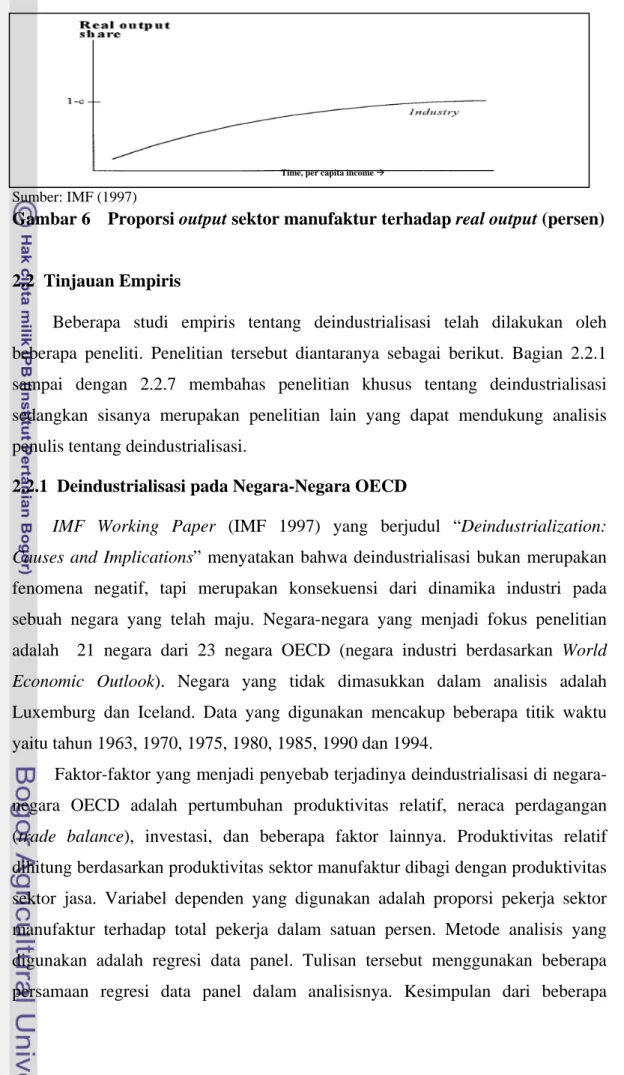

Kontribusi output sektor manufaktur ini meningkat dengan cepat pada tahap awal pembangunan dan seiring perjalanan waktu akan konvergen menuju batas atas tertentu (Gambar 6). Oleh karena itu, pada perekonomian yang telah maju kontribusi output sektor manufaktur menjadi stabil pada titik tertentu sedangkan proporsi pekerja yang bekerja di sektor manufaktur semakin berkurang karena produktivitas sektor ini semakin meningkat.

Sumber: IMF (1997)

Gambar 6 Proporsi output sektor manufaktur terhadap real output (persen)

2.2 Tinjauan Empiris

Beberapa studi empiris tentang deindustrialisasi telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut. Bagian 2.2.1 sampai dengan 2.2.7 membahas penelitian khusus tentang deindustrialisasi sedangkan sisanya merupakan penelitian lain yang dapat mendukung analisis penulis tentang deindustrialisasi.

2.2.1 Deindustrialisasi pada Negara-Negara OECD

IMF Working Paper (IMF 1997) yang berjudul “Deindustrialization: Causes and Implications” menyatakan bahwa deindustrialisasi bukan merupakan fenomena negatif, tapi merupakan konsekuensi dari dinamika industri pada sebuah negara yang telah maju. Negara-negara yang menjadi fokus penelitian adalah 21 negara dari 23 negara OECD (negara industri berdasarkan World Economic Outlook). Negara yang tidak dimasukkan dalam analisis adalah Luxemburg dan Iceland. Data yang digunakan mencakup beberapa titik waktu yaitu tahun 1963, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 dan 1994.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya deindustrialisasi di negara-negara OECD adalah pertumbuhan produktivitas relatif, neraca perdagangan (trade balance), investasi, dan beberapa faktor lainnya. Produktivitas relatif dihitung berdasarkan produktivitas sektor manufaktur dibagi dengan produktivitas sektor jasa. Variabel dependen yang digunakan adalah proporsi pekerja sektor manufaktur terhadap total pekerja dalam satuan persen. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Tulisan tersebut menggunakan beberapa persamaan regresi data panel dalam analisisnya. Kesimpulan dari beberapa

simulasi yang dilakukan didapatkan empat faktor yang dapat menjelaskan terjadinya deindustrialisasi di negara-negara industri. Tabel 4 merupakan ringkasan hasil analisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya deindustrialisasi di negara-negara OECD dengan periode analisis tahun 1970 - 1994. Pertumbuhan produktivitas relatif adalah faktor yang pengaruhnya paling penting dalam menjelaskan terjadinya deindustrialisasi di negara-negara OECD.

Tabel 4 Variabel-variabel yang digunakan dalam analisis deindustrialisasi di negara-negara OECD

Jenis Variabel Nama Variabel

Variabel dependen Kontribusi (share) pekerja sektor manufaktur terhadap total pekerja (persen)

Variabel independen

1. Pertumbuhan produktivitas relatif

2. Pangsa neraca perdagangan (ekspor dikurangi impor) dalam PDB

3. Pangsa investasi dalam PDB 4. Faktor lainnyaa) (-) (+) (-) (-) Keterangan:

a) Faktor lainnya adalah perubahan pola konsumsi, perubahan kontrak kegiatan yang sebelumya dilakukan di sektor manufaktur ke sektor jasa, efek perdagangan North-South dan pengaruh faktor lain yang tidak teridentifikasi.

Tanda positif (+) dan negatif (-) yang terletak di sebalah kanan variabel independen menandakan arah hubungan antara variabel dependen dan independen.

Tulisan tersebut juga membahas implikasi dari adanya deindustrialisasi. Pada saat proses deindustrialisasi terus berlanjut, produktivitas total akan tumbuh berdasarkan pertumbuhan produktivitas sektor jasa (sesuai dengan persamaan (2.22)). Hal ini menyebabkan peningkatan standar hidup selanjutnya akan dipengaruhi oleh pertumbuhan produktivitas sektor jasa. Deindustrialisasi juga mengimplikasikan bahwa peranan serikat perdagangan (trade unions) dapat berubah pada perekonomian yang telah maju. Perubahan peranan tersebut terjadi dalam hal penentuan standar upah pekerja. Pada perekonomian yang telah maju, serikat perdagangan sulit menentukan standar upah sektor jasa yang tepat karena sektor jasa terdiri dari bermacam-macam aktivitas dan masing-masing aktivitas memerlukan kemampuan pekerja yang berbeda-beda.

Selain IMF (1997), penelitian Rowthorn dan Ramaswamy dalam IMF Working Paper (IMF 1998) yang berjudul “Growth, Trade, and

Deindustrialization” juga memfokuskan analisis deindustrialisasi di 18 negara OECD dengan periode 1963–1994 dengan metode regresi data panel. Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui seberapa penting peranan faktor internal, yaitu produktivitas dan struktur demand, dalam menjelaskan fenomena deindustrialisasi. Model ekonometrik yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah:

log log ∑ (2.31)

log log ∑ (2.32)

log log log log ∑ (2.33)

log log log (2.34)

log log log ∑ (2.35)

log log log ∑ (2.36)

, , , 0; , , , , 0 (2.37)

Keterangan:

= produktivitas pekerja sektor manufaktur relatif terhadap produktivitas pekerja total semua sektor perekonomian

= harga barang manufaktur relatif terhadap indeks harga umum

= proporsi nilai tambah riil sektor manufaktur terhadap PDB riil

= proporsi jumlah pekerja sektor manufaktur terhadap total pekerja

= pendapatan per kapita

= variabel-variabel lain yang ditambahkan untuk melihat pengaruh perdagangan luar negeri dan faktor internal lainnya

Persamaan (2.34) akan berlaku jika unit pengukurannya tepat.

Variabel yang ditambahkan untuk melihat pengaruh perdagangan luar negeri adalah persentase neraca perdagangan barang manufaktur terhadap PDB (TRADEBAL : nilai total ekspor dikurangi nilai total impor) dan persentase nilai impor barang manufaktur dari negara berkembang terhadap PDB (LDCIMP).

Variabel LDCIMP digunakan untuk mengetahui efek kompetisi barang manufaktur yang berasal dari negara dengan tingkat upah rendah pada negara maju. Satu variabel yang ditambahkan lagi adalah persentase nilai bruto investasi modal tetap domestik (FIXCAP) terhadap PDB. Alasan memasukkan variabel ini karena investasi barang modal bersifat manufacturing-intensive sehingga semakin banyak investasi akan menyebabkan demand terhadap produk manufaktur menjadi lebih besar dibanding demand produk selain manufaktur.

Hasil penelitian tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a. Peningkatan pendapatan per kapita dapat meningkatkan produktivitas pekerja sektor manufaktur. Hasil ini sesuai dengan Engel’s Law dimana peningkatan pendapatan perkapita meningkatkan demand terhadap produk manufaktur dan hal ini pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan produktivitas pekerja sektor manufaktur.

b. Tingkat harga relatif barang manufaktur utamanya dipengaruhi oleh perubahan produktivitas pekerja sektor manufaktur. Semakin tinggi produktivitas pekerja sektor manufaktur maka harga relatif barang manufaktur akan semakin rendah.

c. Elastisitas demand terhadap produk manufaktur bernilai di atas satu untuk negara miskin dan akan menurun ketika negara itu menjadi negara kaya. Hal ini berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan keeratan hubungan antara variabel OUTSHARE dan Y.

d. Pengaruh harga relatif barang manufaktur terhadap demand barang manufaktur tidak pasti. Pernyataan ini berdasarkan hasil analisis yang berbeda ketika metode analisis yang digunakan berbeda.

e. Persentase pekerja sektor manufatur terhadap total pekerja akan terus meningkat pada tahap awal pertumbuhan dan akan menurun pada saat pendapatan per kapita mencapai level yang tinggi.

f. Variabel FIXCAP mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap EMPSHARE dan OUTSHARE. Hal tersebut bisa disebabkan oleh pengaruh investasi modal tetap dapat dirasakan setelah beberapa periode setelah investasi tersebut dilakukan.

g. Variabel perdagangan luar negeri mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap produktivitas pekerja sektor manufaktur, harga relatif barang manufaktur, persentase nilai tambah sektor manufaktur terhadap PDB, dan persentase pekerja sektor manufaktur terhadap total pekerja.

Kesimpulan umum yang didapat dari penelitian tersebut adalah deindustrialisasi yang terjadi pada beberapa negara maju lebih disebabkan oleh faktor internal perekonomiannya yaitu produktivitas dan struktur demand.

Jurnal yang ditulis oleh Rowthorn dan Coutts (2004) dengan judul “De-industrialisation and the balance of payments in advance countries” juga berfokus pada negara-negara OECD juga. Penelitian ini mendefinisikan deindustrialisasi sebagai penurunan kontribusi pekerja sektor manufaktur terhadap total pekerja. Pada jurnal ini dijelaskan apa yang menyebabkan terjadinya deindustrialisasi pada negara-negara maju. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah adanya spesialisasi, perubahan pola konsumsi yang mengacu pada Engel’s Law, produktivitas pekerja sektor manufaktur yang tinggi, perdagangan internasional dan investasi.

Jumlah negara yang dicakup dalam analisis sebanyak 23 negara dengan tahun analisis dari tahun 1963 sampai dengan tahun 2002. Metode ekonometrik yang digunakan adalah regresi data panel. Model dasar regresi data panel yang digunakan adalah:

log log ∑ (2.38)

Variabel EMPSHARE merupakan kontribusi pekerja sektor manufaktur terhadap total pekerja, Y adalah pendapatan per kapita, dan Z adalah variabel lain. Variabel lain yang turut mempengaruhi EMPSHARE tersebut adalah TRADEBAL, LDCIMP, OPEN, IMPCHINA, FIXCAP, dummy negara. Variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur pengaruh perdagangan internasional antara lain TRADEBAL (neraca perdagangan barang-barang manufaktur), LDCIMP (nilai impor barang manufaktur dari negara-negara berkembang), OPEN (nilai ekspor ditambah nilai impor barang manufaktur), dan IMPCHINA (nilai impor barang manufaktur dari China). Variabel FIXCAP (persentase investasi modal tetap/kapital bruto terhadap PDB) dimasukkan dalam analisis dengan alasan yang sama dengan penelitian IMF (1998). Semua variabel tersebut dimasukkan dalam

persamaan regresi dalam bentuk persentase terhadap PDB atas dasar harga berlaku.

Hasil analisisnya sesuai dengan penelitian IMF (1998) dimana faktor internal mempunyai pengaruh lebih dominan dalam menjelaskan terjadinya deindustrialisasi. Faktor internal tersebut antara lain pendapatan per kapita dan investasi. Peningkatan pendapatan per kapita berhubungan dengan elastisitas demand terhadap produk manufaktur, produktivitas dan perubahan harga relatif barang manufaktur. Pengaruh perdagangan luar negeri cukup signifikan tapi relatif kecil jika dibandingkan pengaruh faktor internal terhadap terjadinya deindustrialisasi.

Selain itu, jurnal ini juga membahas secara khusus kasus deindustrialisasi yang terjadi di Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Pada kedua negara ini terjadinya deindustrialisasi justru dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Rowthorn dan Coutts (2004) membandingkan produktivitas dan perdagangan internasional dari kedua negara ini. Produktivitas yang diukur dengan log output per kapita di AS secara umum lebih besar dibanding dengan di Inggris. Sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2003, produktivitas di kedua negara semakin meningkat. Perbandingan kondisi balance of payments (neraca pembayaran) antara AS dan Inggris dapat dilihat pada Gambar 7. Perkembangan neraca pembayaran pada kedua negara tersebut relatif sama yaitu mulai defisit pada awal tahun 1980-an.

Gambar 7 Perkembangan neraca pembayaran AS dan Inggris 1965 – 2003

B a lance of payments (% te rh ad ap PD B) AS Inggris

Penelitian IMF (1997), IMF (1998) serta Rowthorn dan Coutts (2004) menunjukkan bahwa deindustrialisasi yang terjadi pada negara-negara OECD adalah deindustrialisasi positif yang merupakan konsekuensi dari proses pembangunan yang telah maju sehingga tidak menimbulkan efek yang buruk bagi kondisi perekonomian. Deindustrialisasi yang terjadi pada negara maju tersebut lebih diakibatkan oleh faktor internalnya dibandingkan faktor eksternalnya. Faktor internal tersebut adalah pendapatan per kapita dan investasi. Pendapatan per kapita berhubungan dengan elastisitas demand terhadap produk manufaktur dan produktivitas sektor manufaktur. Tingginya tingkat produktivitas sektor manufaktur berdampak baik pada perkembangan sektor selain manufaktur. Hal ini sejalan dengan hukum pertumbuhan Kaldor yang menyebutkan bahwa pertumbuhan sektor manufaktur dapat menjadi pemicu bagi pertumbuhan sektor lainnya sehingga didapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi. Faktor eksternal yang berupa hubungan perdangan luar negeri turut menyebabkan terjadinya deindustrialisasi akan tetapi pengaruhnya sangat kecil dibandingkan faktor internalnya.

2.2.2 Deindustrialisasi di Sub-Saharan Africa

Penelitian yang dilakukan Jalilian dan Weiss (2000) bertujuan menganalisis terjadinya deindustrialisasi di Sub-Saharan Africa (SSA). Negara yang dicakup dalam analisis tersebut adalah 86 negara termasuk 16 negara SSA dengan periode waktu tahun 1975 sampai dengan tahun 1993. Akan tetapi pada beberapa persamaan regresi hanya menggunakan 65 negara karena keterbatasan data yang tersedia. Metode analisisnya menggunakan pendekatan regresi data panel. Model dasar yang digunakan adalah:

MANVA = f (GDP, POP, POL, N, DV) (2.39) + + + - ?

MANSH = f (GDPCP, POP, POL, N, DV) (2.40) + + + - ?

Keterangan:

MANVA = nilai tambah sektor manufaktur

MANSH = proporsi nilai tambah sektor manufaktur dalam PDB

GDPCP = PDB per kapita POP = total penduduk

POL = variabel kebijakan perdagangan luar negeri yang menggambarkan keterbukaan hubungan perdagangan luar negeri

N = ukuran sumber daya alam (natural resource endowment) yang didekati dengan proporsi nilai ekspor komoditas primer terhadap total nilai ekspor

DV = beberapa variabel dummy untuk memebedakan karakteristik regional atau negara dan karakteristik periode waktu tertentu

Uji formal deindustrialisasi oleh Jalilian dan Weiss (2000) mengikuti aturan berikut:

a. Jika menggunakan persamaan (2.40) maka suatu negara atau wilayah mengalami deindustrialisasi jika proporsi nilai tambah sektor manufaktur terhadap PDB lebih kecil daripada nilai prediksinya dan juga penyimpangannya itu terus bertambah sepanjang waktu.

b. Jika menggunakan persamaan (2.39) maka suatu negara atau wilayah mengalami deindustrialisasi jika nilai tambah sektor manufaktur lebih kecil daripada nilai prediksinya dan juga penyimpangannya itu terus bertambah sepanjang waktu.

Jalilian dan Weiss (2000) menggunakan residual dari persamaan regresi data panel untuk melihat penyimpangan variabel MANSH dan MANVA dari nilai prediksinya. Negara yang mempunyai outlier residual bernilai negatif artinya mengalami under-industrialized dan yang memiliki outlier residual bernilai positif artinya mengalami over-industrialized. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 16 negara SSA terdapat 7 negara yang memiliki outlier residual bernilai negatif dan terus berkembang sepanjang waktu. Negara yang memiliki outlier residual bernilai negatif tersebut dapat dikatakan mengalami deindustrialisasi negatif.

2.2.3 Deindustrialisasi di India

Jurnal yang berjudul “Will Services be the New Engine of Indian Economic Growth?” oleh Dasgupta dan Singh (2005) membahas secara khusus fenomena deindustrialisasi di India. Tujuan utama penelitian tersebut adalah untuk meninjau ulang peranan sektor manufaktur dan sektor informal pada pembangunan ekonomi

di India. Latar belakang penelitian tersebut adalah adanya fenomena beberapa di negara berkembang seperti pertumbuhan sektor jasa yang lebih cepat dibanding sektor manufaktur, munculnya gejala deindustrialisasi yang diikuti dengan rendahnya pendapatan per kapita, penurunan jumlah pekerja di sektor formal dan meluasnya sektor informal.

Penelitian Dasgupta dan Singh (2005) menggunakan Kaldorian Framework dalam menganalisis peranan sektor pertanian, manufaktur dan jasa. Model regresi cross-section yang digunakan terdiri dari:

log log (2.41)

log log (2.42)

log log (2.43)

log log log (2.44)

Persamaan (2.41) sampai dengan (2.43) digunakan untuk menganalisis hukum Kaldor pertama. Persamaan (2.44) digunakan untuk menganalisis hukum Kaldor kedua dan ketiga. Unit analisis dibagi menjadi dua. Kelompok pertama adalah 30 negara berkembang dengan tahun analisis 1980, 1990, dan 2000. Kelompok kedua adalah 29 negara bagian India dengan tahun analisis 1993/1994 dan 1999/2000 dan juga memisahkan antara sektor manufaktur yang terdaftar (registered manufacturing) dan tidak terdaftar (un-registered manufacturing). Hasil analisis sepenuhnya mendukung hukum pertumbuhan Kaldor utamanya sektor manufaktur adalah mesin bagi pertumbuhan ekonomi. Alasan mengapa pertumbuhan sektor jasa yang relatif cepat disebabkan oleh pertumbuhan sektor manufaktur yang mempengaruhi pertumbuhan sektor jasa. Contoh sektor jasa yang sangat erat hubungannya dengan sektor manufaktur adalah sektor perdagangan dan transportasi. Menurut Dasgupta dan Singh (2005) pertumbuhan sektor jasa di bidang pengembangan teknologi informasi bukanlah dipengaruhi akan tetapi mempengaruhi pertumbuhan sektor manufaktur.

2.2.4 Deindustrialisasi pada Negara Berkembang

Dasgupta dan Singh (2006) membahas fakta terjadinya deindustrialisasi di negara berkembang dengan menggunakan Kaldorian Framework. Judul penelitiannya adalah “Manufacturing, Services, and Premature Deindustrialization in Developing Countries: A Kaldorian Analysis”.

Deindustrialisasi yang terjadi di negara berkembang diikuti dengan level pendapatan yang rendah, peningkatan jumlah pengangguran, dan perluasan sektor informal dengan sangat cepat. Dasgupta dan Singh (2006) menggunakan enam persamaan untuk menganalisis terjadinya deindustrialisasi dengan unit analisis 48 negara untuk periode 1990–2000. Persamaan-persamaan tersebut dianalisis menggunakan metode regresi data panel. Tabel 5 adalah ringkasan ketujuh persamaan beserta hasil analisisnya.

Tabel 5 Ringkasan analisis deindustrialisasi oleh Dasgupta dan Singh (2006)

Jenis analisis Hasil analisis

Pertumbuhan sektoral dan PDB dalam analisis Kaldorian (Kaldor’s first law) 1. 0.022 0.473 R2 = 0.9833 FStat(1,46) = 2710.01 2. 1.167 1.421 R2 = 0.6966 FStat(1,46) = 108.92 3. 0.015 0.58 R2 = 0.9811 FStat(1,46) = 1576.34 Pertumbuhan sektor manufaktur, perubahan struktural dan pertum-buhan ekonomi (Kal-dor’s second and third law) 4. 0.0162 0.4984 0.705 R2 = 0.9701 FStat(1,46) = 731.69 5. 0.003 0.4087 0.286 R2 = 0.7641 FStat(1,40) = 63.51 6. 0.0207 0.9059 0.276 R2 = 0.8259 FStat(1,46) = 92.51

Faktor-faktor yang mem pengaruhi perubahan kontribusi pekerja sektor manufaktur 7. 12.29 1.00 0.02 0.004 0.001 0.082 0.059 R2 = 0.14 FStat(10,180) = 2.56 Keterangan:

- : variabel dummy untuk Amerika Latin - : variabel dummy untuk China

- Koefisien regresi untuk tidak signifikan secara statistik Keterangan:

: pertumbuhan PDB (persen)

: perumbuhan nilai tambah sektor manufaktur (persen) : perumbuhan nilai tambah sektor pertanian (persen) : perumbuhan nilai tambah sektor jasa (persen)

: perumbuhan produktivitas pekerja (persen)

: perumbuhan pekerja sektor selain manufaktur (persen) : perumbuhan pekerja sektor pertanian (persen)

: kontibusi pekerja sektor manufaktur terhadap total pekerja (persen) : bentuk logaritma natural dari PDB

: bentuk kuadrat dari

: proporsi gross fixed capital dalam PDB (persen)

: tingkat keterbukaan perdagangan (persentase ekspor ditambah impor ter hadap PDB)

Fakta sebenarnya berdasarkan hasil analisis adalah sektor manufaktur tetap menjadi sektor utama penggerak perekonomian di beberapa negara-negara berkembang yang menjadi fokus analisis. Akan tetapi sektor jasa termasuk jasa yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technology/ICT) juga mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara berkembang lainnya seperti India. Khusus kasus India, jasa-jasa yang berhubungan dengan ICT seperti software komputer memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan ekspor dan pertumbuhan jasa ini melebihi pertumbuhan sektor manufaktur dan GDP.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Dasgupta dan Singh (2006) menyatakan bahwa deindustrialisasi yang terjadi di negara berkembang mempunyai dua tipe yaitu:

a. Sektor manufaktur lebih berkembang ke arah sektor manufaktur yang bersifat informal. Contohnya adalah India.

b. Tipe kedua adalah negara yang mengalami pathological deindustrialization. Pada kasus ini, negara tersebut mengalami perubahan struktural tapi tidak dapat meningkatkan perekonomian yang lebih sustainable. Negara ini terlalu berspesialisasi pada satu sektor berdasarkan keunggulan komparatif yang dimiliki saat ini dan tidak terlalu memperhatikan keunggulan komparatifnya untuk jangka panjang. Contohnya adalah negara-negara Amerika Latin. Deindustrialisasi yang dialami menunjukkan adanya kegagalan proses industrialisasi dan ketidakmampuan membangun sektor jasa modern.

Kesimpulan dari penelitian Dasgupta dan Singh (2006) adalah negara-negara berkembang yang mempunyai pendapatan perkapita pada level rendah dan menengah mempunyai income elasticity of demand terhadap barang-barang manufaktur tetap tinggi. Negara yang mengalami pathological deindustrialization seharusnya mengevaluasi kebijakan industrialisasinya agar pertumbuhan ekonominya lebih terarah dan tepat sasaran. Sebaliknya bagi negara yang mengalami deindustrialisasi seperti tipe pertama, deindustrialisasi yang terjadi adalah yang bermakna positif sehingga kebijakan industrialisasi yang ada tidak perlu direvisi kembali.

Analisis deindustrialisasi dengan pendekatan Kaldorian pada negara berkembang ini dapat memberikan fakta bahwa terdapat dua tipe deindustrialisasi yaitu deindustrialisasi positif dan negatif. Deindustrialisasi positif pada negara berkembang terjadi karena sektor manufakturnya berkembang ke arah sektor yang bersifat informal sehingga tidak membawa dampak buruk pada perekonomian. Deindustrialisasi negatif yang terjadi pada negara berkembang disebabkan oleh kesalahan arah pengembangan sektor manufaktur atau dengan kata lain proses industrialisasinya mengalami kegagalan sehingga tidak mampu memberikan pertumbuhan ekonomi yang sustain.

2.2.5 Deindustrialisasi di Indonesia

Suwarman (2006) menulis tesis yang berjudul “Faktor-faktor Apakah yang Mendorong Terjadinya Proses Deindustrialisasi di Indonesia?”. Penelitian tersebut mempunyai tujuan utama untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi sektor manufaktur dalam perekonomian Indonesia. Data yang digunakan mencakup data nasional triwulanan dengan rentang waktu tahun 1989– 2005. Metode ekonometrik yang digunakan adalah analisis kointegrasi dengan metode Bounds Testing Cointegration pendekatan ARDL (Autoregressive Distributed Lag).

Variabel dependen yang digunakan adalah logaritma proporsi nilai tambah sektor manufaktur dalam PDB (LPNT). Variabel independen yang digunakan adalah:

a. Pendapatan perkpita yang didekati dengan logaritma pendapatan nasional per kapita (LY) dan kuadrat LY (LYK).

b. Harga riil produk-produk manufaktur yang didekati dengan logaritma rasio indeks harga produk manufaktur terhadap indeks harga umum (LHR).

c. Proporsi nilai pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) terhadap PDB (I).

d. Proporsi nilai ekspor produk manufaktur terhadap PDB (XM). e. Proporsi nilai impor produk manufaktur terhadap PDB (MM).

f. Proporsi neraca perdagangan produk-produk manufaktur terhadap PDB (NPM).

h. Proporsi nilai impor barang modal terhadap PDB (MBM).

Model yang diuji Suwarman (2004) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi sektor manufaktur dalam perekonomian Indonesia terdiri atas dua macam yaitu:

(2.45)

(2.46)

Hasil estimasi dari kedua model tersebut adalah terdapat hubungan jangka panjang dengan pengaruh yang positif dan negatif. Variabel pendapatan per kapita, PMTDB, ekspor produk manufaktur, neraca perdagangan produk manufaktur dan impor barang modal mempunyai hubungan jangka panjang dan berpengaruh positif terhadap kontribusi sektor manufaktur dalam PDB. Sedangkan variabel harga riil produk manufaktur dan impor produk manufaktur mempunyai hubungan jangka panjang dan berpengaruh negatif terhadap kontribusi sektor manufaktur dalam PDB. Variabel impor bahan baku tidak memiliki hubungan jangka panjang dengan kontribusi sektor manufaktur dalam PDB.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, Suwarman (2006) menyimpulkan bahwa proses deindustrialisasi di Indonesia bukan merupakan dampak alamiah dari keberhasilan pembangunan Indonesia. Hal tersebut terlihat dari pengaruh pendapatan perkapita terhadap kontribusi sektor manufaktur dalam PDB dimana peningkatan pendapatan perkapita masih menyebabkan peningkatan kontribusi sektor manufaktur dalam perekonomian Indonesia. Jika proses deindustrialisasi merupakan dampak alamiah dari keberhasilan pembangunan maka seharusnya peningkatan pendapatan per kapita akan menurunkan kontribusi sektor manufaktur dalam PDB atau telah dilaluinya titik balik (turning point) dari efek peningkatan pendapatan per kapita.

2.2.6 Penelitian Lain yang Mendukung

Bjorvatn dan Coniglio (2007) meneliti tentang pentingnya akses ke pasar internasional terhadap proses industrialisasi pada 58 negara berkembang. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan penting yaitu bagaimana seharusnya kebijakan industrialisasi di negara berkembang dan apakah kebijakan

industrialisasi tersebut lebih diarahkan ke beberapa sektor tertentu atau lebih diarahkan ke semua sektor secara merata. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi dengan variabel dependennya adalah rata-rata pertumbuhan PDB tahun 1980-1992. Variabel independen yang digunakan adalah PDB per kapita tahun 1980, rata-rata private saving, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara tetangga, tingkat keterbukaan perdagangan internasional pada tahun 1980, indeks intervensi pemerintah, dan indeks keragaman etnis. Hasil penelitian ini menyarankan untuk negara yang termasuk kategori less open economy, kebijakan industrialisasi harus lebih diarahkan ke beberapa sektor tertentu saja dan untuk negara yang termasuk kategori more open economy, kebijakan industrialisasi harus lebih diarahkan ke semua sektor secara merata.

Hayashi (2005) dalam melakukan penelitian tentang perubahan struktural sektor perekonomian dan perdagangan yang terjadi di Indonesia. Hayashi menggunakan pendekatan analisis Input Output (IO). Tabel IO yang digunakan adalah 1985, 1990, 1995 dan 2000. Pada penelitian ini membahas proses industrialisasi di Indonesia dan mencari faktor yang mendukung keberlangsungan proses industrialisasi. Selama tahun 1995 sampai dengan tahun 2000, sektor manufaktur memberikan peningkatan kontribusi output, peningkatan ekspor dan penurunan ketergantungan impor. Kemajuan tersebut bukan dihasilkan dari peningkatan permintaan ekspor akan tetapi lebih disebabkan oleh depresiasi nilai rupiah. Menurut Hayashi, penurunan investasi pada sektor manufaktur di Indonesia dapat menjadi permasalahan untuk proses industrialisasi selanjutnya sehingga perlu diciptakan iklim investasi yang baik terutama bagi investor asing.

2.3 Kerangka Pemikiran

Proses industrialisasi di Indonesia dimulai sejak akhir tahun 1980 (Dasril 1993). Perkembangan kondisi perekonomian sampai dengan tahun 2008 berdasarkan kriteria negara industri dalam Ruky (2008) dan kriteria UNIDO menunjukkan bahwa proses industrialisasi di Indonesia belum selesai. Belum selesainya proses industrialisasi ini ditandai dengan belum masuknya Indonesia ke dalam kategori negara industri. Bertentangan dengan kenyataan tersebut, fenomena yang terjadi pada perekonomian Indonesia memperlihatkan dengan

jelas tanda-tanda terjadinya proses deindustrialisasi. Proporsi pekerja sektor manufaktur terhadap total pekerja mengalami pertumbuhan yang negatif sejak tahun 2002. Selain itu, pertumbuhan output sektor manufaktur dan komposisi sektor manufaktur dalam PDB terlihat menurun sejak tahun 2005. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kaldorian untuk menganalisis peranan sektor manufaktur dalam perekonomian Indonesia selama proses industrialisasi dan fase terjadinya gejala deindustrialisasi. Inti dari pendekatan Kaldorian tersebut adalah sektor manufaktur merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Analisis Kaldorian ini juga bisa digunakan untuk mengetahui apakah proses deindustrialisasi yang terjadi di Indonesia merupakan fenomena yang positif atau negatif.

Setelah dilakukan pengujian secara formal atas terjadinya deindustrialisasi di Indonesia, maka ingin diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya deindustrialisasi. Variabel dependen yang digunakan sebagai proxy dari deindustrialisasi adalah proporsi pekerja sektor manufaktur terhadap total pekerja dan proporsi nilai tambah sektor manufaktur dalam PDB. Faktor-faktor yang diduga sebagai penyebab deindustrialisasi berdasarkan tinjauan teori dan empiris antara lain adalah:

Pendapatan per kapita

Penggunaan variabel ini untuk menggambarkan kondisi permintaan terhadap produk manufaktur. Hubungan pendapatan per kapita dengan proporsi pekerja sektor manufaktur terhadap total pekerja dapat menggambarkan tingkat produktivitas pekerja sektor manufaktur. Hal ini sesuai dengan Engel’s Law dimana peningkatan pendapatan perkapita meningkatkan demand terhadap produk manufaktur dan hal ini pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan produktivitas pekerja sektor manufaktur. Kelebihan pekerja yang dialami sektor manufaktur karena produktivitas pekerja sektor manufaktur relatif sangat tinggi maka akan terjadi pergeseran struktur pekerja ke sektor yang produktivitasnya lebih rendah.

Investasi modal tetap (fixed capital investment)

Penggunaan variabel investasi sebagai penyebab deindustrialisasi mempunyai alasan karena pada umumnya investasi yang ditanamkan digunakan untuk

membeli produk manufaktur atau investasi modal tetap besifat manufacturing-intensive.

Neraca perdagangan dan openness

Faktor ini mewakili selera konsumen terhadap produk manufaktur. Jika permintaan produk manufaktur Indonesia rendah, yang digambarkan dengan rendahnya neraca perdagangan produk manufaktur, maka bisa mengakibatkan produksi sektor manufaktur menjadi berkurang, dengan asumsi ceteris paribus. Hal tersebut menyebabkan jumlah pekerja sektor manufaktur menjadi berkurang. Pada perekonomian yang telah maju, ekspor sektor manufaktur berkurang dan berganti dengan knowladge-based services.

Impor barang modal, bahan baku dan barang konsumsi

Semakin meningkatnya impor barang modal untuk proses produksi akan menyebabkan penggunaan tenaga kerja semakin berkurang. Jika penggunaan bahan baku yang berasal dari impor berpengaruh signifikan terhadap kinerja sektor manufaktur, maka penurunan volume impor bahan baku tanpa ada alternatif pengganti bahan baku yang berasal dari domestik akan menurunkan kapasitas produksi. Penurunan kapasitas produksi pada akhirnya akan mengurangi jumlah pekerja. Impor barang konsumsi berpengaruh terhadap domestic demand barang konsumsi. Adanya barang konsumsi yang berasal dari impor dapat menyebabkan produk dalam negeri memiliki saingan. Jika daya saing barang konsumsi produksi dalam negeri lebih rendah daripada produk impor, maka akan menurunkan kapasitas produksi barang konsumsi dalam negeri. Penurunan kapasitas produksi barang konsumsi dalam negeri pada akhirnya juga akan mengurangi jumlah pekerja.

Ekspor ke beberapa negara tujuan utama

Negara tujuan ekspor yang memiliki nilai transaksi terbesar adalah AS, Jepang dan Singapura. Pengidentifikasian negara tujuan ekspor utama dilakukan untuk mengetahui apakah ekspor ke 3 negara tersebut berpengaruh signifikan terhadap terjadinya gelaja deindustrialisasi di Indonesia.

Impor dari China

terakhir membuat faktor ini turut diduga menjadi penyebab terjadinya gelaja deindustrialisasi di Indonesia. Faktor ini juga bisa digunakan sebagai bahan kajian berlakunya perjanjian ASEAN China-Free Trade Area (AC-FTA) pada tahun 2009.

Hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan bidang perekonomian menyangkut fenomena terjadinya deindustrialisasi agar kebijakannya lebih tepat sasaran dan mampu memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Gambar 8 menggambarkan kerangka pemikiran konseptual dari penelitian ini.

Gambar 8 Kerangka pemikiran konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Beberapa hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sektor manufaktur tetap menjadi mesin pertumbuhan bagi perekonomian Indonesia.

2. Deindustrialisasi yang terjadi di Indonesia cenderung menuju ke arah yang negatif (deindustrialisasi negatif).

3. Pengaruh faktor-faktor yang diduga menyebabkan terjadinya proses deindustrialisasi di Indonesia sangat signifikan.

Proses industrialisasi di Indonesia belum selesai akan tetapi telah terjadi gejala dini

deindustrialisasi sejak tahun 2002

Peranan sektor manufaktur sejak dimulainya proses industrialisasi Indentifikasi jenis deindustrialisasi (negatif atau positif) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya proses deindustrialisasi

Saran implikasi kebijakan yang tepat atas fenomena deindustrialisasi yang telah terjadi