1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bentanglahan volkanik mempunyai potensi sumberdaya alam dan bencana. Potensi sumbedaya alam bentanglahan volkanik salah satunya tanah yang subur dan lebih produktif dibandingkan tanah-tanah yang lain (Sukarman, dkk., 2014). Tanah yang subur membuat bentanglahan volkanik mempunyai penutup lahan yang bervariasi. Jenispenutup mempengaruhi kandungan karbon di biomassa dan tanah. Monitoring dan perhitungan cadangan karbon pada biomassa dan tanah diperlukan untuk melakukan analisis perubahan iklim. Peningkatan konsentrasi karbondioksida (CO2) akibat pelepasan karbon dari biomassa dan tanah dapat

menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Salah satu cara mengurangi emisi CO2

di udara dengan mempertahankan kandungan karbon di dalam biomassa dan tanah. Karbon (C) tersimpan dan diukur di daratan dalam 3 komponen pokok, yaitu: biomassa, nekromassa, dan bahan organik tanah (Hairiah, dkk., 2011). Penelitian menfokuskan pada pengukuran karbon organik yang tersimpan di dalam tanah.

Distribusi spasial karbon organik tanah menunjukkan distribusi nilai cadangan karbon pada suatu daerah. Karbon organik tanah berasal dari dekomposisi biomassa dan nekromassa dari vegetasi. Daerah yang mempunyai biomassa dan nekromassa yang banyak akan mempunyai nilai karbon organik tanah yang tinggi.

Distribusi spasial karbon organik tanah dipengaruhi oleh faktor lingkungan fisik dan aktivitas manusia. Faktor lingkungan pengontrol variabilitas spasial karbon organik tanah, yaitu: tipe tanah, penggunaan lahan, topografi (Hoffman, dkk., 2014), vegetasi dan iklim (Esteban, dkk., 2000). Proses eksogenik seperti erosi, aliran permukaan/erosi (Wicaksono, 2012), dan longsor juga mempengaruhi distribusi karbon organik tanah (Dewi, 2011). Karbon organik tanah berasal dari dekomposisi sisa vegetasi yang sudah mati di tanah. Persebaran vegetasi menjadi faktor penting yang mempangaruhi variabilitas spasial karbon organik tanah. Aktivitas pengolahan lahan oleh manusia mempengaruhi kondisi penutup lahan, sehingga mempengaruhi biomassa, nekromassa, dan karbon organik tanah. Lahan yang sudah diolah manusia mempunyai cadangan biomassa, nekromassa, dan karbon organik tanah yang lebih rendah dibandingkan lahan yang belum diolah.

2 Faktor lingkungan pengontrol varibilitas spasial karbon organik tanah memiliki kemiripan dengan karakteristik bentuklahan. Bentuklahan menggambarkan karakteristik relief, bahan penutup permukaan, batuan dasar, dan intensitas proses geomorfologi yang mempengaruhi persebaran tanah dan vegetasi (Sartohadi, dkk., 2014). Penelitian bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan bentuklahan dan penutup lahan sebagai faktor lingkungan pengotrol variabilitas spasial karbon organik tanah di kompleks Gunungapi Ijen. Penelitian juga bertujuan untuk menghitung kandungan karbon organik total di DAS Bendo. Batas penelitian yang digunakan adalah DAS Bendo. Daerah aliran sungai Bendo berada di lereng tenggarakompleksGunungapi Ijen.

Daerah aliran sungai berdasarkan karakteristik geomorfologi dan aspek biogeofisik dibagi menjadi wilayah hulu, tengah, dan hilir (Asdak, 2002 dan Charlton, 2008). Wilayah hulu, tengah, dan hilir mempunyai karakteristik bentuklahan dan penutup lahan yang berbeda-beda. Karakteristik geomorfologi dan aspek biogeofisik di DAS akan mempengaruhi distribusi spasial karbon organik tanah.

1.2.Rumusan Masalah

Daerah Aliran Sungai (DAS) Bendo memiliki variasi bentuklahan dan penutup lahan. Hulu DAS Bendo merupakan kawasan CA/TMWA Kawah Ijen dan hutan lindung, sedangkan hilir DAS Bendo merupakan kawasan pertanian, permukiman, dan perkebunan. Persebaran penutup lahan di DAS Bendo dipengaruhi oleh karakteristik bentuklahan, sehingga mempengaruhi variabilitas spasial karbon organik tanah di DAS Bendo. Daerah dengan nilai karbon organik tanah tinggi mengindikasikan kandungan karbon biomassa dan nekromassa yang tinggi pula. Daerah dengankandungan karbon tinggi harus dilestarikan agar tidak meningkatkan konsentrasi karbondioksida (CO2).

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka permasalahan penelitan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. apa karbon organik tanah berbebeda-beda pada setiap satuan bentuklahan DAS Bendo?

2. apa karbon organik tanah berbebeda-beda pada setiap penutup lahan di DAS Bendo?

3 3. berapa kandungankarbon organik tanah total di DAS Bendo?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. mendeskripsikan pengaruh perbedaan satuan bentuklahan terhadap variabilitas spasial karbon organik tanah di DAS Bendo,

2. mendeskripsikan pengaruh perbedaan penutup lahan terhadap variabilitas spasial karbon organik tanah di DAS Bendo,

3. menghitung kandungan karbon organik tanah total di DAS Bendo.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat utama penelitian untuk mengetahui variabilitas spasial karbon organik tanah di DAS Bendo. Secara teoritis penelitian akan menggambarkan variabiltas spasial karbon organik tanah yang dipengaruhi oleh bentuklahan dan penutup lahan di DAS Bendo. Hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa karakteristik bentuklahan dan jenis penutup lahan mempengaruhi distribusi spasial karbon organik tanah.Penelitian juga dapat menunjukkan jumlah karbon organik tanah yang tersimpan dan varibilitas spasialnya di DAS Bendo.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat praktis terkait dengan pengelolaan DAS Bendo. Jumlah karbon yang tersimpan di dalam DAS Bendo perlu dihitung untuk monitoring emisi karbon. Manfaat lainnya dapat digunakan sebagai pertimbangan pemanfaatan lahan di DAS Bendo. Penutup lahan dengan simpanan karbon organik tanah tinggi perlu dilestarikan, sehingga mendukung pengurangan emisi karbondioksida (CO2) global. Pemanfaatan lahan

yang tidak memperhatikan potensi serapan karbon dapat mengurangi penyimpanan karbon dan meningkatkan emisi CO2 global.

1.5.Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 1.5.1. Siklus Karbon

Siklus karbon terjadi di atmosfer, laut, dan daratan. Atmosfer, laut, dan daratan berfungsi sebagai reservoir karbon. Karbon (C) di udara terdapat dalam bentuk gas CO2. Siklus alami karbon terjadi karena C terlepas menjadi CO2,

kemudian diuraikan oleh tumbuhan menjadi C dan O2. Proses pelepasan dan

penguraian C terjadi secara terus menerus, sehingga disebut siklus karbon (Suprianto dan Solihat, 2012).

4 Reservoir karbon di atmosfer dipengaruhi oleh karbon yang terlepaskan dari laut dan daratan.Tanah menyimpan 1500 dari 2000 Pg karbon yang terdapat di daratan (Bruce, dkk., 2007). Karbon di dalam tanah akan terlepaskan melalui pembakaran dan tersimpan menjadi karbon organik tanah.

1.5.2. Peran Fotosintesis dalam Siklus Karbon

Tumbuhan berperan menyerap karbondioksida di udara melalui fotosintesis. Perubahan serta pergerakan utama CO2 dan O2 secara alami dipengaruhi oleh

fotosintesis serta respirasi. Fotosintesis oleh tumbuhan menyerap CO2 di udara.

Sementara itu respirasi oleh tumbuhan mengeluarkan O2. Proses penyerapan CO2

dan pelepasan O2 di atmosfer dalam skala global akan seimbang (Wahyono, 2011).

Fotosintesis mengubah karbondioksida menjadi karbohidrat, protein, dan lemak. Karbondioksida mengalami proses penimbunan karbon (C) dalam biomassa tumbuhan. Biomassa didefinisikan sebagai massa pada bagian vegetasi yang masih hidup yaitu seperti tajuk pohon, tumbuhan bawah, ataupun gulma, (Nadapdap, dkk., 2013). Biomassa tumbuhan di alirkan ke organisme lain melalui rantai makanan.

Karbon dalam biomassa tumbuhan dapat langsung kembali ke atmosfer melalui respirasi atau terdekompsosisi. Karbon yang terdekomposisi tersimpan di dalam tanah menjadi bahan organik tanah. Karbon hasil fotosintesis merupakan sumber utama bahan organik tanah (Sutanto, 2005).Bahan organik tanah merupakan sumber utama karbon organik tanah.

1.5.3. Tanah dan Bahan Organik Tanah

Tanah hampir menutupi seluruh permukaan bumi. Tanah adalah tubuh alam gembur di permukaan bumi yang mempunyai sifat dan karakteristik fisik, kimia, biologi, serta morfologi yang khas dipengaruhi oleh proses pembentukannya (Sartohadi, dkk., 2012). Tanah tersusun dari pencampuran komponen penyusun tanah yang heterogen. Komposisi tanah yang ideal, yaitu: 30% udara, air 20-30%, mineral 45%, dan 5% organik (Sutanto, 2005).

Bahan organik tanah berasal dari hasil proses dekomposisi sisa tanaman, hewan, dan manusia yang ada di permukaan. Sumber bahan organik terbesar berasal dari dekomposisi sisa vegetasi. Dekomposisi terjadi melalui proses pembakaran ataupun proses oksidasi. Reaksi kimia yang terjadi sebagai berikut:

5 Hasil dekomposisi kemudian menyatu dengan tanah. Bahan organik tanah adalah sumber karbon organik tanah. Bahan organik tanah mengandung 45-60 % karbon (C) (Sutanto, 2005). Bahan organik dihitung berdasarkan kandungan karbon di dalam tanah. Tanah juga merupakan salah satu dari lima carbon pool.

Carbon pool digunakan untuk menghitung kandungan karbon di biomassa, nekromassa, dan tanah. Carbon pool adalah reservoir atau subsistem yang mempunyai kemampuan menyimpan dan atau membebaskan karbon (Hairiah, dkk., 2011). Tanah merupakan carbon pool terbesar di reservoir daratan. Perhitungan karbon pada carbon pool dapat memberikan informasi pelepasan dan penyerapan karbondioksida di reservoir daratan.

1.5.4. Faktor Lingkungan Pengontrol Karbon Organik Tanah

Kandungan karbon organik tanah dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan pengontrol variabilitas spasial karbon organik tanah, yaitu: penggunaan lahan, topografi, bahan induk tanah, dan iklim (Queslati, dkk., 2013). Proses-proses eksogenik juga mengontrol distribusi spasial karbon organik tanah.

a. Punutup Lahan dan Penggunaan Lahan

Penutup lahan merupakan karakteristik dari tutupan lahan di permukaan bumi meliputi karakteristik fisik alami dan non alami. Berbeda dengan penggunaan lahan yang dilihat dari pemanfaatkan lahan oleh manusia untuk tujuan tertentu (Derek, dkk, 2013). Penggunaan lahan memiliki skala pemetaan yang lebih detail daripada penutup lahan.

Penutup lahan menentukan kandungan karbon di dalam suatu wilayah. Perbedaan penutup lahan mempengaruhi kandungan karbon. Vegetasi merupakan sumber utama dari karbon organik tanah. Penutup lahan dengan vegetasi yang banyak akan mempunyai kandungan karbon biomassa, nekromassa, dan tanah yang tinggi.

b. Vegetasi dan Karbon Organik Tanah

Vegetasi mempengaruhidistribusi spasial kandungan karbon organik tanah. Vegetasi merupakan sumber utama karbon organik tanah. Karbon organik tanah berasal dari dekomposisi sisa vegetasi. Jenis, umur, pertumbuhan, dan kerapatan vegetasi mempengaruhi proses dekomposisi. Tanah subur dan kondisi iklim yang sesuai untuk pertumbuhan vegetasi akan meningkatkan potensi simpanan karbon

6 organik tanah. Karbon organik tanah berasal dari dekomposisi serasah dan tumbuhan mati.

c. Topografi dan Karbon Organik Tanah

Topografi mempengaruhi distribusi spasial karbon organik tanah. Topografi digambarkan dari ketinggian dan lereng. Kemiringan lereng mengontrol proses eksogenik, seperti: erosi, aliran permukaan, dan longsor yang dapat mentransportasikan karbon organik tanah (Dewi, 2011 dan Wicaksono, 2012). Proses eksogenik mentransportasikan karbon organik tanah ke zona deposisi yang landai atau cekung. Transportasi karbon organik tanah oleh proses ekogenik membuat kandungan karbon organik tanah di daerah landau lebih besar dibandingkan daerah yang miring.

Topografi mempengaruhi pola pemanfaatan lahan pada suatu daerah. Ketinggian dan kemiringan lereng mempengaruhi kemampuan lahan yang berpengaruh terhadapa pola pemanfaatan lahan. Daerah dengan kemiringan lereng curam akan dimanfaatkan sebagai kawasan hutan penyangga. Daerah dengan kemiringan lereng landai akan dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman dan pertanian. Perbedaan karakteristik topografi mempengaruhi pola penutuplahan dan secara langsung juga akan mempengaruhi kandungan karbon.

Suhu menurun seiring bertambahnya ketinggian pada daerah tropis. Setiap kenaikan 100 mdpal suhu akan menurun 1 derajat °C. Suhu mengontrol dokomposisi. Dekomposisi semakin cepat terjadi pada daerah yang mempunyai suhu rendah. Reaksi dekomposisi akan meningkat dua kali lebih intensif setiap suhu turun 8-9 °C dari rata-rata suhu tahunan (Bot dan Beneties, 2005).

1.5.6. Tanah dan Bentuklahan

Bentuklahan ditentukan oleh beberapa komponen yaitu: proses alam, topografi, sturktur geologi, material batuan, ruang, dan waktu (Verstappen, 1983). Bentuklahan dapat diklasifikasikan lagi menjadi satuan bentuklahan yang lebih detail. Satuan bentuklahan diklasifikasikan berdasarkan relief, bahan penutup permukaan, batuan dasar, dan intensitas proses geomorfologi (Sartohadi, dkk., 2014).

Pembentukan tanah merupakan bagian intregal dari proses geomorfologi yang terdapat pada bentuklahan (Birkeland, 1984). Berdasarkan pemahaman

7 konsep bentuklahan dan tanah dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan antara bentuklahan dan tanah. Faktor pembentuk bentuklahan mempunyai kemiripan dengan faktor pembentuk tanah. Pembentukan tanah dipengaruhi oleh faktor ikilm, topografi, organisme, bahan induk, waktu, serta faktor lokal (Jenny, 1941.,dalam Sartohadi, , Jamulya, Dewi, 2012).

Variabilitas spasial tanah dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuk tanah. Persebaran satuan tanah dipengaruhi oleh relief dan bahan induk. Relief merupakan salah satu aspek utama dalam analisis bentuklahan. Reliefdigunakan untuk menganalisis persebaran spasial satuan tanah. Relief juga digunakan untuk mendeskripsikan variabilitas spasial karbon organik tanah di dalam satuan tanah.

Horison tanah menggambarkan proses pembentukan dan perkembangan tanah. Pembentukan tanah melibatkan empat proses, yaitu: penambahan, pengurangan, perpindahan, dan perubahan (Sartohadi, dkk., 2012). Perkembangan tanah ditandai dengan perubahan karakteristik fisik, kimia, dan biologi tanah yang dibedakan berdasarkan horison tanah. Proses penambahan material baru di dalam tanah dapat berupa penambahan material organik dalam profil tanah. Penambahan material organik ke dalam tanah menjadikan bahan organik sebagai salah satu faktor untuk identifikasi horison tanah.

Horison O dan A merupakan horison tanah yang mengandung banyak bahan organik tanah. Horison O dan A terbentuk difase terakhir proses perkembangan horison. Horison O dicirikan dengan lapisan tanah yang didominasi oleh bahan organik. Horison A dicirikan dengan lapisan tanah yang sudah menunjukkan kehilangan sebagian atau keseluruhan sturktur asli batuan. Horison A merupakan lapisan tempat terjadinya akumulasi humifikasi bahan organik dan bercampur dengan bahan mineral (Sutanto, 2005).

Akumulasi karbon organik tanah sebagian besar berada pada horison O dan A, sehingga horison O dan A mempunyai kandungan karbon organik tanah yang tinngi. Horison O dan A berada di lapisan tanah paling atas dalam profil tanah, sehingga perhitungan kandungan karbon organiktanah dilakukan pada lapisan paling atas dengan kedalaman tertentu. Karbon organik tanah akan semakin menurun dengan bertambahnya kedalaman tanah karena akumulasi bahan organik terkonsentrasi pada lapisan tanah paling atas.

8 Kandungan lempung di dalam tanah juga mempengaruhi kandungan karbon organik tanah. Material lempung dan bahan organik tanah mudah tererosi, kemudian terendapkan di lereng yang lebih landai. Lempung mudah tererosi, sehingga banyak terdapat pada lereng yang landai. Kandungan lempung akan terus meningkat dengan menurunnya kemiringan lereng (Birkeland, 1984). Lereng landai mempunyai kandungan lempung tinggi, karena merupakan tempat akumulasi material hasil erosi. Bahan organik tanah banyak terendapkan di lereng landai seperti halnya koloida lempung. Lempung juga mempunyai kemampuan mengikat karbon organik tanah.

1.5.7. Intrepetasi Citra Satelit

Intrepetasi citra adalah kegiatan mengkaji foto udara atau citra satelit dengan maksud untuk mengidentifikasi obyek dan arti penting dari obyek (Sutanto, 1992). Kegiatan intrepetasi dilakukan melalui:

a. deteksi

merupakan tindakan pengamatan terhadap suatu objek, b. identifikasi

merupakan upaya mencirikan obyek yang telah dideteksi melalui keterangan,

c. analisis

merupakan upaya pengumpulan keterangan lebih lanjut untuk identifikasi lebih lanjut atau validasi hasil intrepetasi.

Intrepetasi citra dilakukan dengan memperhatikan tujuh kunci intrepetasi. Tujuh kunci intrepetasi citra menurut (Sutanto, 1992), yaitu:

a. rona dan warna

rona adalah tingkat kegelapan atau kecerahan obyek citra, sedangkan warna adalah wujud yang tampak pada mata,

b. bentuk

bentuk adalah variabel kualitatif yang memberikan kerangka bentuk pada suatu obyek,

c. ukuran

ukuran adalah atribut obyek yang menjelaskan ukuran antara lain jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume obyek,

9 d. tekstur

tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra. Frekuensi rona dapat berupa pengulangan rona kelompok obyek yang terlalu kecil untuk dibedakan,

e. pola

pola adalah susunan keruangan dari suatu obyek yang dapat mencirikan atau menjelaskan nama obyek,

f. bayangan

bayangan adalah kenampakan bayangan dari obyek yang dapat memberikan keterangan pada obyek,

g. situs

10

1.6. Penelitian Terdahulu

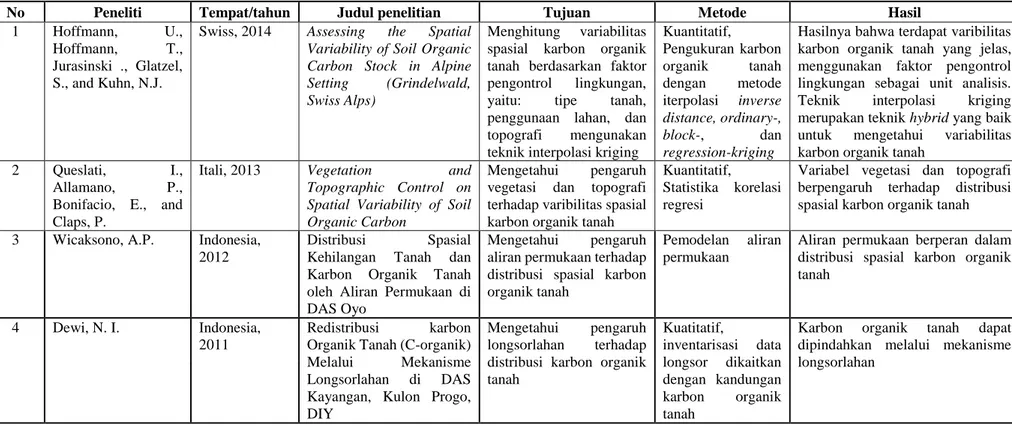

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Sebelumnya.

No Peneliti Tempat/tahun Judul penelitian Tujuan Metode Hasil

1 Hoffmann, U.,

Hoffmann, T.,

Jurasinski ., Glatzel, S., and Kuhn, N.J.

Swiss, 2014 Assessing the Spatial Variability of Soil Organic Carbon Stock in Alpine Setting (Grindelwald, Swiss Alps)

Menghitung variabilitas spasial karbon organik tanah berdasarkan faktor pengontrol lingkungan, yaitu: tipe tanah, penggunaan lahan, dan topografi mengunakan teknik interpolasi kriging

Kuantitatif, Pengukuran karbon organik tanah dengan metode iterpolasi inverse distance, ordinary-, block-, dan regression-kriging

Hasilnya bahwa terdapat varibilitas karbon organik tanah yang jelas, menggunakan faktor pengontrol lingkungan sebagai unit analisis. Teknik interpolasi kriging merupakan teknik hybrid yang baik untuk mengetahui variabilitas karbon organik tanah

2 Queslati, I.,

Allamano, P.,

Bonifacio, E., and Claps, P.

Itali, 2013 Vegetation and

Topographic Control on Spatial Variability of Soil Organic Carbon

Mengetahui pengaruh vegetasi dan topografi terhadap varibilitas spasial karbon organik tanah

Kuantitatif, Statistika korelasi regresi

Variabel vegetasi dan topografi berpengaruh terhadap distribusi spasial karbon organik tanah

3 Wicaksono, A.P. Indonesia,

2012

Distribusi Spasial

Kehilangan Tanah dan Karbon Organik Tanah oleh Aliran Permukaan di DAS Oyo

Mengetahui pengaruh aliran permukaan terhadap distribusi spasial karbon organik tanah

Pemodelan aliran permukaan

Aliran permukaan berperan dalam distribusi spasial karbon organik tanah

4 Dewi, N. I. Indonesia,

2011

Redistribusi karbon

Organik Tanah (C-organik)

Melalui Mekanisme

Longsorlahan di DAS Kayangan, Kulon Progo, DIY

Mengetahui pengaruh longsorlahan terhadap distribusi karbon organik tanah Kuatitatif, inventarisasi data longsor dikaitkan dengan kandungan karbon organik tanah

Karbon organik tanah dapat dipindahkan melalui mekanisme longsorlahan

11

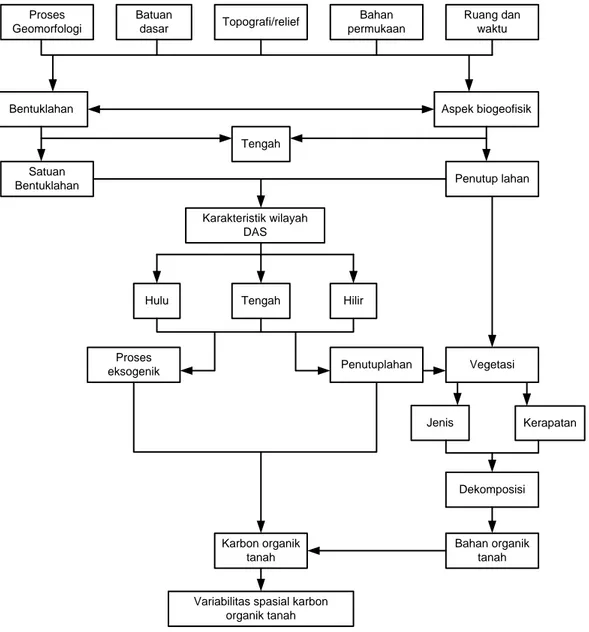

1.7. Kerangka Pemikiran

Jumlah dan variabilitas spasial karbon organik tanah dikontrol oleh faktor lingkungan. Faktor pengontrol lingkungan paling mempengaruhi variabilitas spasial karbon organik tanah, yaitu: tipe tanah, penggunaan lahan, topografi (Hoffman, dkk., 2014), vegetasi, dan iklim (Esteban, dkk., 2000). Proses-proses eksogenik juga mengontrol distibusi spasial karbon organik tanah.

Daerah aliran sungai berdasarkan karakteristik geomorfologi dan aspek biogeofisik dibagi menjadi wilayah hulu, tengah, dan hilir (Asdak, 2002 dan Charlton, 2008). Wilayah hulu, tengah, dan hilir mempunyai karakteristik bentuklahan dan penutup lahan yang berbeda-beda.Berdasarkan karakteristik geomorfologi hulu DAS merupakan sumber material, tengah DAS merupakan zona transportasi, dan hilir DAS merupakan zona deposisi. Berdasarkan aspek biogeofisik hulu DAS merupakan daerah konservasi, tengah DAS merupakan daerah transisi, dan hilir DAS merupakan daerah pemanfaatan. Karakteristik geomorfologi dan aspek biogeofisik di DAS mempengaruhi distribusi spasial karbon organik tanah.

Bentuklahan menggambarkan karakteristik geomorfologi. Pembagian wilayah hulu, tengah, dan hilir DAS dapat dilakukan analisis karakteristik bentuklahan. Bentuklahan diklasifikasikan menjadi satuan bentuklahan yang lebih detail. Satuan bentuklahan diklasifikasikan dari relief, bahan penutup permukaan, batuan dasar, dan intensitas proses geomorfologi (Sartohadi, dkk., 2014). Satuan bentuklahan mempengaruhi distribusi spasial tanah dan karbon organik oleh proses eksogenik. Proses eksogenik yang berpengaruh diantaranya erosi, aliran permukaan, dan longsor.

Bentuklahan juga mempengaruhi pola penutup lahan pada suatu wilayah. Pola penutup lahan dapat menggambarkan kerapatan vegetasi. Distribusi spasial penutup lahan dinilai dapat menggambarkan variabilitas dan dinamika kandungan karbon biomassa serta karbon organik tanah (Houghton, 2013). Vegetasi merupakan sumber utama bahan organik tanah. Vegetasi yang sudah mati atau nekromassa dan seresah akan terdekomposisi dan menjadi karbon organik tanah.

Faktor pembentuk bentuklahan mempunyai kemiripan dengan faktor pembentuk tanah. Faktor pembentuk bentuklahan, yaitu: proses alam, material

12 batuan, topografi, struktur geologi, ruang, dan waktu. Bentuklahan dapat menjadi batas yang bersifat umum untuk mengetahui distribusi satuan tanah. Karbon organik tanah banyak terdapat pada horison O dan A. Horison O dan A merupakan lapisan tempat akumulasi bahan organik. Bahan organik merupakan sumber utama karbon organik tanah.

Topografi dan iklim menjadi faktor pengontrol distribusi karbon organik tanah melalui proses-proses eksogenik yang terjadi. Topografi serta iklim menentukan intensitas erosi, aliran permukaan, dan longsor. Kehilangan karbon organik tanah dari DAS pada dasarnya merupakan perpindahan materi dari dataran ke perairan atau pembakaran. Kebarakan lahan akan melepaskan karbon dari biomassa, nekromassa, dan karbon organik tanah. Topografi dapat digambarkan dari elevasi. Semakin tinggi elevasi dan semakin rendah suhu udara kandungan karbon organik tanah akan lebih tinggi (Rasel, 2013). Suhu udara yang rendah dan lembab lebih mempertahankan kandungan karbon di dalam tanah serta mempercepat dekomposisi.

Proses erosi dan sedimentasi dipengaruhi oleh curah hujan, topografi, dan vegetasi. Erosi memindahkan karbon organik tanah ke daerah yang lebih landai dan rendah. Daerah landai dan rendah akan mempunyai kandungan karbon organik tanah yang lebih tinggi, karena terjadi penimbunan karbon akibat proses sedimentasi. Tekstur tanah lempung yang mudah tererosi juga mampu mengikat karbon organik tanah (Birkeland, 1984). Lempung akan tersedimentasi mengikat karbon organik tanah pada daerah landai dan cekung.

Karakteristik fisik bentuklahan mempunyai kemiripan dengan faktor lingkungan pengontrol jumlah dan variabilitas spasial karbon organik tanah. Bentuklahan dapat menggambarkan faktor lingkungan dan proses eksogenik yang mengontrol variabilitas spasial karbon organik tanah. Hubungan spasial antara satuan bentuklahan dan penutup lahan dengan karbon organik tanah tergambarkan di kerangka pemikiran (Gambar 1.1).

13 Proses Geomorfologi Bentuklahan Karakteristik wilayah DAS Batuan dasar Topografi/relief Bahan permukaan Ruang dan waktu Aspek biogeofisik Satuan

Bentuklahan Penutup lahan

Hulu Tengah Hilir

Vegetasi Proses eksogenik Penutuplahan Jenis Kerapatan Dekomposisi Bahan organik tanah Karbon organik tanah

Variabilitas spasial karbon organik tanah

Tengah

Gambar 1.1 Kerangka penelitian

1.8. Batasan Istilah

Bahan organik tanah adalah bahan organik yang berasal dari proses dekomposisi makhluk hidup atau dekomposisi dari bahan yang terdiri dari senyawa organik (Sutanto, 2005).

Bentuklahan adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki bentuk topografi yang khas, akibat pengaruh kuat dari proses alam dan struktur geologi pada material batuan dalam skala ruang dan waktu kronologis (Verstappen, 1983).

Biomassa adalah total tanur kering vegetasi (Badan Standarisasi Nasional, 2011).

Carbon pool adalah reservoir yang mempunyai kemampuan dan atau membebaskan karbon (Hairiah, dkk., 2011).

14

C-tanah adalah kandungan karbon organik tanah dalam satuan ton per hektar(Badan Standarisasi Nasional, 2010).

C-tanah total adalah total cadangan karbon dalam luasan tertentu dalam satuan (Badan Standarisasi Nasional, 2010).

C-organik tanah adalah unsur karbon yang berasal dari bahan organik tanah (Hakim,dkk., 1986).

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah daerah yang mempuyai satu outlet sungai dan dibatasi oleh pungung-punggung gunung (Asdak, 2002).

Dekomposisi adalah penguraian bahan mineral dan organik yang didalamnya terdapat proses biokimia, peruraian secara mekanis, dan peruraian secara mikroorganisme (Sutanto, 2004).

Penutup lahan adalah tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutup lahan tersebut (Badan Standarisasi Nasional, 2010).

Karbon adalah unsur kimia bukan logam dengan simbol atom C yang banyak terdapat di dalam semua bahan organik tanah dan di dalam bahan anorganik tertentu. Nomor atom unsur karbon yaitu nomor atom 6 dan berat atom 12 g. (Agus, dkk., 2011).

Karbon organik tanah adalah massa karbon untuk setiap satuan berat tanah (Badan Standarisasi Nasional, 2011).

Nekromassa adalah massa dari bagian pohon yang telah mati baik yang masih tegak di lahan (batang atau tunggul pohon), kayu tumbang/tergeletak di permukaan tanah, tonggak atau ranting dan daun-daun gugur (serasah) yang belum terlapuk (Hairiah, dkk., 2011).

Serasahadalah kumpulan bahan organik di lantai hutan yang belum terdekomposisi secara sempurna ditandai dengan bentuk jaringan yang masih utuh(Badan Standarisasi Nasional, 2011).

Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya (Undang-Undang No.4, 2011).