Aceh, before and after the 2004 Indian Ocean

Tsunami

Conference Paper · December 2015

CITATIONS

0

READS

71

2 authors, including:

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

PEER Program Cycle 5: Incorporating Climate Change Induced Sea Level Rise Information into

Coastal Cities’ Preparedness toward Coastal HazardsView project Syamsidik Syamsidik

Syiah Kuala University

Syamsidik1,2 dan Suhada Arief1

1Laboratorium Komputasi dan Visualisasi Tsunami, Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala, Jl. Prof. Dr. Ibrahim Hasan, Gampong Pie,

Banda Aceh, 23233, email: [email protected]

2Jurusan Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Jl. Syeh Abdurrauf No.7, Banda Aceh, 23111

Abstrak

Tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004 tidak saja memberikan pengaruh secara kerusakan fisik dan besarnya jumlah korban, namun juga mempengaruhi proses perencanaan pembangunan di Aceh. Salah satu bentuk perencanaan pembangunan tersebut dapat dilihat dari aspek Perencanaaan Tataruang. Kajian ini bertujuan untuk mendokumentasikan aspek perubahan pada tataruang di dua kota penting di Aceh, yaitu Banda Aceh dan Meulaboh setelah tsunami tahun 2004. Kajian dilakukan dengan membandingkan dokumen tataruang kedua kota tersebut. Beberapa aspek dalam tataruang ditinjau seperti perubahan dan penambahan Pusat Pertumbuhan Kota (Central Bussines District/CBD) dari aspek struktur ruang dan penetapan kawasan lindung yang diarahkan sebagai bagian dari mitigasi tsunami dari aspek pola ruang. Kedua kota menunjukkan bahwa tsunami tidak pernah menjadi pertimbangan penyusunan tataruang kota sebelum peristiwa tahun 2004. Berdasarkan pola ruang, terdapat upaya untuk merubah daerah peruntukan pemukiman di kawasan pantai di Kota Banda Aceh berdasarkan Rencana Tataruang dan Rencana Wilayah (RTRW) tahun 20092029. Terdapat penambahan CBD baru yang berada di luar kawasan landaan tsunami pada RTRW Kota Banda Aceh yang baru ini. Namun, tidak terdapat notasi definitif yang menetapkan upaya mitigasi struktural dalam tataruang yang baru tersebut. RTRW Kota Meulaboh memperlihatkan perubahan yang minim dari pola ruang dan struktur ruang. Meskipun pada penggunaan lahan dapat dilihat perubahan luasan kawasan pemukiman di

changing processes at two important cities in Aceh, namely Banda Aceh and Meulaboh. The two cities were severely affected by the 2004 tsunami. The study was done by comparing spatial planning documents composed before and after the tsunami. One of sudden increase of traffics during emergency periods. Similar things were seen in Meulaboh. However, there is no clear land use dedicated for tsunami structural mitigation, such as green belt or city protection.

Keywords: landuse, housing, mitigation, tsunami.

1. Pendahuluan

Penataan ruang memiliki peranan penting pada saat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana besar seperti yang pernah terjadi di Aceh pada tahun 2004 lalu. Tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2015 dilanjutkan dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan keadaan yang hancur khususnya di kawasan pantai. Arahan hukum yang lebih tegas terkait mitigasi bencana dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) selanjutnya ditetapkan dalam Undang Undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Wilayah dan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Kawasan Pantai dan PulauPulau Kecil yang kemudian direvisi dengan UU No. 1 Tahun 2014. Dari segi penataan ruang, ada dua tantangan berat yang dihadapi oleh Aceh pada saat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami tersebut yaitu (1) menata ulang kawasan pantai dengan berfokus pada mitigasi bencana tsunami di masa yang akan datang, (2) menemukan formula relokasi peduduk pantai yang tepat yang mampu menjawab aspirasi masyarakat, ketersediaan lahan, dan mengurangi risiko bencana tsunami di masa yang akan datang. Upaya menata ulang kawasan pantai tersebut telah diinisiasi oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh

Nias (BRR AcehNias) dengan memperkenalkan konsep sabuk hijau (Green Belt)

dimana pada awalnya ditetapkan zona yang berjarak 500 meter dari garis pantai tidak

akan diperkenankan dibangun kembali pemukiman penduduk. Proses TopDown yang

diadopsi pada tahap awal tersebut tertera dari cetak biru (blue print) RehabRekon Aceh

Nias yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Indonesia (Bappenas 2005; Matsumaru et al. 2012).

Proses topdown ini mendapat masalah ketika komunikasi dengan para korban

rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh pada akhirnya memperlihatkan bahwa sejumlah pemukiman kembali tumbuh di kawasan yang sama di sekitar pantai yang terdampak oleh tsunami seperti ditemukan di Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, dan Aceh Barat.

Namun demikian beberapa contoh baik (bestpractices) juga ditemukan di beberapa

lokasi seperti di Neuheun Aceh Besar, Gampong Padang Seuraheet Aceh Barat, dan relokasi penduduk Pulo Raya di Aceh Jaya. Ketiga lokasi tersebut berhasil direlokasi ke kawasan yang relatif jauh dari garis pantai.

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh yang telah memasuki tahun ke11 meninggalkan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan upaya mitigasi bencana tsunami melalui penataan ruang dan kawasan pantai. Penelitian ini bertujuan untuk melihat progress pemulihan Aceh pasca 11 tahun rehabilitasi dan rekonstruksi tsunami dari aspek penataan ruang dan perkembangan populasi penduduk di kawasan pantai.

2. Lokasi Studi

Penelitian ini dilaksanakan di dua kota utama yang terdampak berat akibat tsunami di tahun 2004, yaitu Kota Banda Aceh dan Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat. Lokasi studi dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Lokasi Studi ditandai dengan tanda kotak (Sumber:modifikasi dari d maps.com, 2015).

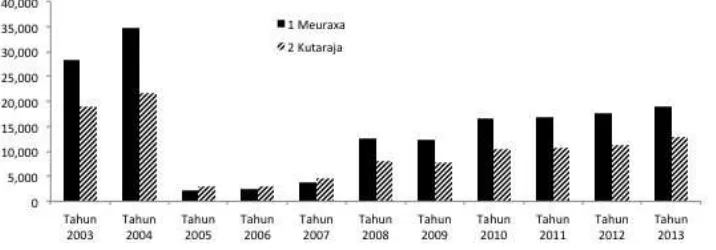

tsunami, yaitu Kecamatan Meuraxa dan Kecamatan Kutaradja (BPN NAD, 2005). Kedua kecamatan ini juga merupakan kecamatan yang memiliki populasi penduduk di kawasan pantai cukup tinggi sebelum tsunami tahun 2004.

Kota Meulaboh merupakan salah satu kota utama di Pantai BaratSelatan Aceh. Kota ini merupakan kota yang memiliki populasi terbesar pada Tahun 2004, yaitu sekitar 52.000 jiwa (BPS Aceh Barat, 2005). Kabupaten Aceh Barat memiliki 12 kecamatan dimana 4 kecamatannya merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, yaitu Kecamatan Johan Pahlawan, Meurebo, Arongan Lambalek, dan Samatiga. Kecamatan Johan Pahlawan merupakan kecamatan dimana Kota Meulaboh berada. Dalam penelitian ini hanya Kota Meulaboh yang menjadi fokus pembanding tataruang sebelum dan sesudah tsunami tahun 2004.

3. Metodologi

Penelitian ini dilakukan dengan dua tahapan, yaitu (1) dengan melakukan analisis spasial perencanaan tataruang sebelum dan sesudah tsunami, (2) dengan analisis terhadap peraturan terkait penataan ruang di dua kota tersebut. Kedua tahap dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat perubah tataruang di kedua kota baik dari aspek spasial maupun kebijakan.

Analisis spasial dilakukan dengan menggunakan ArcGIS pada dokumen RTRW kedua kota tersebut. Sumber analisis spasial berasal dari Bappeda Kota Banda Aceh dan Bappeda Kabupaten Aceh Barat. Analisis spasial ditekankan pada letak dan jumlah

Central Bussiness District (CBD) dan subCBD dari aspek struktur ruang, serta penempatan kawasan lindung pada pola ruang RTRW kedua kota tersebut.

Analisis peraturan ditekankan untuk menjawab bagaimana konsep mitigasi bencana diadopsi pada RTRW atau dokumen pendukung lainnya, pada dua periode penetapan RTRW. Qanunqanun (Peraturan Daerah) yang berhubungan terhadap perencanaan tataruang tersebut menjadi objek telaah dalam penelitian ini.

4. Hasil Perbandingan

Hasil kajian dari penelitian ini disajikan dalam dua bagian, yaitu Penataan Ruang di Kota Banda Aceh dan Penataan Ruang di Kota Meulaboh. Melalui hasil yang dirangkum dari kedua kota tersebut diharapkan akan memberikan gambaran bagaimana perubahan sebelum dan sesudah tsunami di Aceh secara lebih umum.

4.1. Penataan Ruang di Kota Banda Aceh

Tabel 1.Perbandingan RTRW Kota Banda Aceh berdasarkan Qanun yang diterbitkan sebelum dan sesudah tsunami Tahun 2004.

Aspek Tinjauan Qanun No. 3 Tahun 2003

(Sebelum Tsunami) Qanun No. 4 Tahun 2009 (Setelah Tsunami)

Jumlah Pusat Kota (CBD) 1(BWK Pusat Kota) 2 (PK)

Jumlah subPK (SubCBD)

dan Pusat Lingkungan 3 SubBWK 2 SubCBD (Sub PK) dan 9 Pusat Lingkungan

Konsep bencana tsunami Tidak ada Ada

Jalur evakuasi Tidak ada Ada, masuk dalam struktur

ruang

Penetapan sabuk hijau Tidak ada Ada

Jenis Bencana yang

disebutkan Abrasi dan Banjir Gelombang pasang, banjir dan tsunami Estimasi Penduduk dan

Kepadatan di akhir masa berlaku RTRW

307.695 jiwa dengan kepadatan penduduk 31100 jiwa/km2 di akhir

tahun 2010.

482.131 jiwa dengan kepadatan 78 jiwa/km2 untuk

akhir tahun 2029

2004. Perbandingan kedua jenis Qanun tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 yang menguraikan perbandingan kedua qanun dari tujuh aspek tinjauan.

Dalam Qanun No. 4 tahun 2009 disebutkan bahwa rencana pola ruang Kota Banda Aceh ditetapkan berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan terhadap keadaan pola pemanfaatan ruang sebelum tsunami, kecenderungan perkembangan setelah tsunami, optimasi dan efisiensi pemanfaatan ruang, kelestarian lingkungan, dan mitigasi bencana. Konsep mitigasi bencana yang dimaksud lebih mengarah pada tiga jenis bencana, yaitu akibat gelombang pasang, banjir, dan tsunami. Namun tidak ditemukan arahan khusus yang didasarkan pada bencana gempabumi. Untuk tujuan mitigasi bencana tsunami dan gelombang pasang, memang disebutkan adanya pengembangan hutan bakau di sepanjang pantai. Lokasi pengembangan hutan bakau ini direncanakan ditetapkan dengan kriteria koridor di sepanjang pantai dengan lebar sedikitnya 130 kali ratarata rentang pasang surut. Mengingat pasang surut di pantai Kota Banda Aceh berkisar 1,5 m, maka jika merujuk pada qanun ini, maka sedianya terdapat sekitar 195 m lebar hutan bakau di sepanjang pantai. Sampai dengan kajian ini dilakukan belum ditemukan ada tebal pohon bakau yang signifikan di sepanjang kawasan pantai tersebut. Bahkan, di beberapa tempat justru mengalami penebangan karena pengembangan kawasan pantai untuk infrastruktur pelabuhan perikanan.

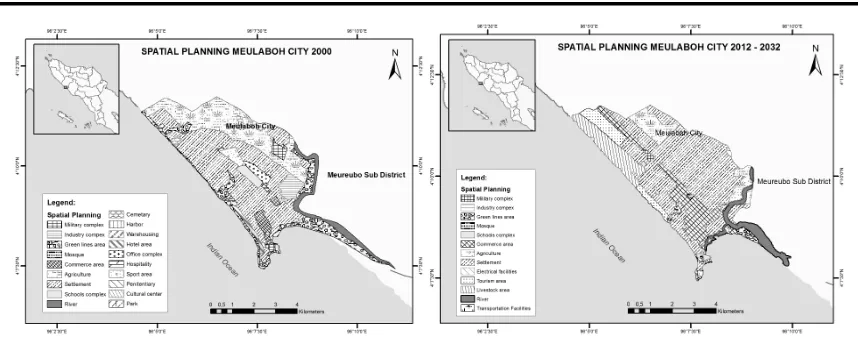

Struktur ruang Kota Banda Aceh menurut dua RTRW tersebut cukup berbeda dari jumlah Pusat Kota (CBD) dan jumlah SubPusat Kota (SubCBD). Perbedaan struktur ruang dari dua RTRW tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. Pada Tahun 2000, Banda Aceh mengadopsi pembagian struktur ruang kota atas 1 CBD dan 3 SubCBD. Setelah tsunami di tahun 2004, Banda Aceh mengadopsi RTRW yang ditetapkan di Tahun 2009 dengan dua CBD, 2 SubCBD, dan 9 Pusat Lingkungan.

Gambar 2. Struktur Ruang Kota Banda Aceh sebelum tsunami (kiri) dan setelah tsunami (kanan) (didigitasi ulang dari RTRW Banda Aceh Tahun 20092009 dan RTRW Banda Aceh

sebelum tsunami).

Pengawasan terhadap kependudukan dikaitkan dengan mitigasi bencana tsunami disebutkan pada Pasal 18 Ayat 2 dalam Qanun No. 4 tahun 2009 tersebut. Disebutkan bahwa kawasan yang memiliki risiko bencana tsunami perlu dibatasi penyebaran dan kepadatan penduduknya. Ayat ini cukup dilematis mengingat definisi risiko bencana tsunami dimiliki oleh seluruh wilayah administratif Banda Aceh. Pada tahap ini terlihat bahwa konsep risiko bencana tsunami tidak cukup dielaborasi dengan cermat dan memberikan makna yang bias. Pembatasan penyebaran dan kepadatan penduduk juga tidak ditemukan dinyatakan dengan definitif. Pada bagian lain dari qanun ini disebutkan bahwa kawasan perumahan kepadatan tinggi justru diarahkan ke wilayah pantai yang berada di sebelah utara dari Kota Banda Aceh, seperti di Gampong Ulee Pata, Lamkuwueh, Asoe Nanggroe, Lamjabat, Ulee Lheue, Blang Oi, dan Alue Naga. Oleh karena itu, hal yang terkait kontrol terhadap kepadatan penduduk dalam RTRW ini belum begitu jelas. Petunjuk teknis yang lebih rinci yang mengatur mekanisme kontrol kepadatan penduduk belum tersedia. Di sisi lain, populasi penduduk di kawasan pantai Banda Aceh menunjukkan kecenderungan naik dari waktu ke waktu. Data BPS Banda Aceh seperti diilustrasikan pada Gambar 3 menunjukkan kecenderungan menaik sejak data populasi penduduk tahun 2005 hingga ke akhir tahun 2014.

Gambar 4. Perbandingan Tata Ruang Kota Meulaboh di tahun 2000 (kiri) dan di Tahun 2012 (kanan) (digambar ulang berdasarkan data dari Bappeda Aceh Barat, 2015).

4.2. Penataan Ruang Kota Meulaboh

RTRW Kabupaten Aceh Barat mengacu pada RTRW Kabupaten Aceh Barat yang sebelum tsunami dituangkan dalam Peraturan Daerah dan setelah tsunami direvisi dan dikeluarkan Qanun terbaru No. 1 Tahun 2013. Qanun terakhir ini direncanakan menjadi acuan penataan ruang Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2012 hingga 2032. Mengingat Kota Meulaboh merupakan kota kecil, maka CBD Kota ini hanya ditetapkan pada satu lokasi yang berpusat di Kecamatan Johan Pahlawan. Perluasan kota belum menjadi prioritas hingga akhir pelaksanaan RTRW ini. Perbedaan yang cukup signifikan antara RTRW sebelum dan sesudah tsunami adalah penetapan jalur evakuasi yang dituangkan dalam RTRW dan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat. Penataan Ruang sebelum tsunami mengacu pada perencanaan yang ditetapkan untuk Tahun 2000. Perbandingan antara RTRW Kabupaten Aceh Barat yang difokuskan pada Kota Meulaboh dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.

Gambar 5. Perkembangan Populasi Penduduk di Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh

Barat dari Tahun 2003 hingga Tahun 2014 (BPS Aceh Barat, 2015).

5. Diskusi

Proses rekonstruksi Aceh setelah 11 tahun peristiwa tsunami di tahun 2004

memperlihatkan beberapa perubahan mendasar dari aspek tata ruang. Halhal penting yang ditemukan adalah dimasukkannya unsur evakuasi kota dalam jaringan transportasi serta penetapan titiktitik aman. Namun, jika dibandingkan dengan proses rekonstruksi Jepang pasca tsunami tahun 2011, maka Aceh tidak memiliki konsep mitigasi tsunami yang jelas di kawasan pantainya. Kawasan Tohoku yang dibangun kembali pasca tsunami Tahun 2011 menetapkan sejumlah konstruksi fisik yang dibangun untuk mengantisipasi tsunami dengan perulangan setiap 150 tahun (Koshimura et al., 2014). Di beberapa tempat di kawasan Tohoku dapat ditemukan pembangunan dinding laut untuk memenuhi skenario pencegahan dampak kerusakan tsunami dengan perulangan 150 tahun tersebut. Hal serupa tidak ditemukan di Aceh. Namun demikian, pendekatan

hard structures yang diadopsi di Jepang bukanlah satusatunya cara untuk mitigasi

tsunami. Penataan kawasan pantai dengan soft structures, seperti pembangunan sabuk

hijau dapat menjadi alternatif mitigasi bencana tsunami.

Jika merujuk pada RTRW Banda Aceh Tahun 20092029, konsep sabuk hijau

tersebut telah disebutkan. Penanaman pohon bakau jenis Rhizopora sp. dengan

kepadatan 0.2 pohon/m2 dan diameter pohon di atas 15 cm dan ketebalan garis hutan

risiko dalam jangka panjang (Khazai et al., 2006). Hal ini dapat dilihat dari aspek kontrol pemukiman dan kepadatan penduduk sebagaimana yang terjadi di Banda Aceh dan Meulaboh. Di sisi lain, skenario keberlanjutan pemulihan Aceh setelah BRR Aceh Nias tidaklah begitu jelas arah pemulihannya. Hal ini berbeda dengan rekonstruksi Jepang yang memiliki target 5 dan 10 tahunan proses pemulihan yang lebih rinci dan terarah (Leelawat et al., 2015). BRR AcehNias yang mengakhiri masa kerjanya pada April 2009 menyerahkan proses pemulihan Aceh kepada Pemerintah Provinsi Aceh. Pemerintah Provinsi Aceh selanjutnya membentuk Badan Kesinambungan Rekonstruksi yang telah dilaksanakan oleh BRR. Hal serupa juga dapat dilihat pada proses penyusunan tata ruang kotakota di Aceh yang belum secara optimal mempertimbangkan keberlanjutan proses pemulihan tersebut. Sebagaimana diuraikan di atas, Kota Meulaboh dan Banda Aceh menetapkan Qanun RTRW nya pada fase kedua proses pemulihan tersebut.

6. Kesimpulan

Kajian ini mengetengahkan perbandingan RTRW pada dua kota yang terdampak tsunami di tahun 2004, yaitu Kota Banda Aceh dan Kota Meulaboh. Proses pembandingan antara dokumen RTRW sebelum dan sesudah tsunami dilaksanakan pada kajian ini. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sebelum tahun 2004, kedua kota belum pernah mempertimbangkan secara

optimal bencana tsunami sebagai salah satu bencana yang relevan diantisipasi di wilayah pantai kotakota ini. Hal ini terbukti dengan nihilnya upaya penataan kota sebelum tsunami yang mengacu pada upaya mitigasi bencana tsunami;

b. RTRW yang ditetapkan oleh kedua kota ini telah berupaya mengadopsi mitigasi

bencana tsunami dengan menetapkan jalur evakuasi dan tempat evakuasi bagi penduduk. Namun tidak terdapat arahan yang jelas pada kontrol terhadap pemukiman dan pertambahan penduduk di kawasan pantai.

c. Terdapat beberapa aturan yang belum secara tegas menjelaskan langkahlangkah

mitigasi bencana tsunami sebagaimana termaktub dalam kedua Qanun yang mengatur RTRW kedua kota tersebut.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih para penulis sampaikan kepada USAID dan National Academy of

Dmaps.com, 2015, Blank maps of Aceh. http://www.d

maps.com/carte.php?num_car=134274&lang=en

Khazai, B., Franco, G., Ingram, J.C., del Rio, C.R., Dias, P., Dissanayake, R., Chandratilake, R., dan Kanna, S.J., 2006, PostDecember 2004 tsunami reconstruction in Sri Lanka and its potential impacts on future vulnerability. Earthquake Spectra 22 (S3):S829S844.

Koshimura, S., Hayashi, S., dan Gokon, H., 2014, The impact of the 2011 Tohoku earthquake tsunami disaster and implications to the reconstruction. Soils and Foundations 54(4):560572.

Leelawat, N., Suppasri, A., dan Imamura, F., 2015. Disaster recovery and reconstruction following the 2011 Great East Japan Earthquake and Tsunami: A Bussiness Process Management Perspective. Intl. J. Disaster Risk Sci. 6:310314.

Marois, D.E. dan Mitsch, W.J., 2015, Coastal protection from tsunamis and cyclones provided by mangrove wetlands – a review. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management 11:7183.

Matsumaru, R., Nagami, K., dan Takeya, K., 2012, Reconstruction of the Aceh Region following the 2004 Indian Ocean tsunami disaster: A transportation perspective. IATSS Research 36:1119.

PEMERINTAH ACEH, 2009, Rencana Aksi Kesinambungan Rekonstruksi Aceh 20102012. http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/112703%5B_Konten_%5D Konten%20C7524.pdf (diakses tanggal 11 Desember 2015).

PEMKAB Aceh Barat, 2013, Qanun No. 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Aceh Barat 20122032. Meulaboh, Indonesia.

PEMKOT Banda Aceh, 2009, Peta Struktur Ruang Banda Aceh 2029. RTRW Banda Aceh 20092029. Banda Aceh, Indonesia.

202

Ratanyake, R., Butt, A., dan de Cotta, T., 2012, Settlement, Access and Regional Land Use Outcomes for Post Tsunami Reconstruction: A Case Study of the Trincomalee Region, Sri Lanka. Proceeding of International Conference and Workshop on the Built Environment in Developing Countries, 45 December 2012. Adelaide, Australia, pp3446.

Sridhar, A., 2006, Pre and posttsunami coastal planning and land use policies and issues in India. Proceeding of workshop on coastal area planning and management in Asian tsunami affected countries, 2729 September 2006, BangkokThailand, FAO Regional Office for Asia and the Pacific. Bangkok, pp81110.

Syamsidik, Rasyif, TM, dan Kato, S., 2015, Development of Accurate Tsunami Estimated Times of Arrival for tsunamiprone cities in Aceh, Indonesia. Intl. Journal of Disaster Risk Reduction, 14(4):403410.

Yanagisawa, H., Koshimura, S., Goto, K., Miyagi, T., Imamura, F., Ruangsassamee, A., dan Tanavud, C., 2009, The reduction effects of mangrove forest on a tsunami based on field surveys at Pakarang Cape, Thailand and numerical analysis. Estuarine, Coastal and Shelf Science 81:2737.