2.1 Logam Berat

2.1.1 Pengertian Logam Berat

Logam berat masih termasuk golongan logam dengan kriteria-kriteria yang sama dengan logam-logam lain. Perbedaannya terletak dari pengaruh yang dihasilkan bila logam berat ini berikatan dan atau masuk ke dalam tubuh organisme hidup. Karakteristik dali logam berat adalah memiliki spesifikasi graviti yang sangat besar, mempunyai nomor atom 22-34 dan 40-50 serta unsur-unsur lantanida dan aktinida serta mempunyai respon biokimia khas pada organisme hidup (Palar, 2008).

2.1.2 Penyebaran Logam di Alam

Unsur logam ditemukan secara luas di seluruh permukaan bumi. Mulai dari tanah dan batuan, badan air, bahkan pada lapisan atmosfir yang menyelimuti bumi. Umumnya logam-logam di alam ditemukan dalam banyak prsenyawaan dengan unsur lain, dan sangat jarang yang ditemukan dalam bentuk elemen tunggal (Palar, 2008).

2.1.3 Pencemaran Logam

Menurut Supriatno dan Lelifajri (2009) yang mengutip pendapat Koestoer, logam berat pada umumnya mempunyai sifat toksik dan berbahaya bagi organisme hidup, walaupun beberapa diantaranya diperlukan dalam jumlah kecil. Beberapa logam berat banyak digunakan dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Secara langsung maupun tidak langsung toksisitas itulah yang kemudian menjadi pemicu terjadinya pencemaran pada lingkungan sekitarnya. Apabila kadar logam berat sudah melebihi ambang batas yang ditentukan dapat membahayakan bagi kehidupan.

Pencemaran logam berat dalam lingkungan bisa menimbulkan bahaya bagi kesehatan, baik pada manusia, hewan, tanaman, maupun lingkungan. Terdapat 80 jenis logam berat dari 109 unsur kimia di muka bumi ini. Logam berat dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu :

1. Logam berat esensial, yaitu : logam dalam jumlah tertentu yang sangat dibutuhkan oleh organisme. Dalam jumlah yang berlebihan, logam tersebut bisa menimbulkan efek toksik. Contohnya adalah Zn, Cu, Fe, Co, Mn, dan lain sebagainya.

2.2 Logam Merkuri

2.2.1 Pengertian Logam Merkuri

Logam merkuri atau air raksa, mempunyai nama kimia hydragyrum yang berarti perak air. Logam merkuri dilambankan dengan Hg. Pada tabel periodika unsur-unsur kimia menempati urutan (NA) 80 dan mempunyai bobot atom (BA 200,59). Merkuri telah dikenal manusia sejak manusia mengenal peradaban. Logam ini dihasilkan dari bijih senabar, HgS, yang mengandung unsur merkuri antara 0,1% - 4 % (Palar, 2008). Merkuri berbentuk cairan. Merkuri pada suhu 20º C mengandung udara jenuh 15 mg/ m³. Pada suhu 40º C, udara jenuh mengandung 68 mg/ m³ (Dreisbach dan Robertson, 1987).

Merkuri dan senyawa-senyawanya, seperti halnya dengan logam-logam lain, tersebar luas di alam. Mulai dari batuan, air, udara dan bahkan dalam tubuh organisme hidup. Penyebaran dari logam merkuri ini turut dipengaruhi oleh faktor geologi, fisika, kimia dan biologi.

2.2.2 Sifat Logam Merkuri

Secara umum logam merkuri memiliki sifat-sifat sebagai berikut (Palar, 2008) : 1. Berwujud cair pada suhu kamar (25º C) dengan titik beku paling rendah

sekitar -39º C

2. Masih berwujud cair pada suhu 396º C. Pada temperatur 396º C ini telah terjadi pemuaian secara menyeluruh.

4. Tahanan listrik yang dimiliki sangat rendah, sehingga menempatkan merkuri sebagai logam yang sangat baik untuk menghantarkan listrik 5. Dapat melarutkan bermacam-macam logam untuk membentuk alloy yang

disebut juga dengan amalgam

6. Mrupakan unsur yang sangat beracun bagi semua makhluk hidup, baik itu dalam bentuk unsur tunggal (logam) ataupun dalam bentuk persenyawaan. 2.2.3 Toksikologi Merkuri di Lingkungan

Berbagai jenis aktivitas manusia dapat meningkatkan kadarnya di lingkungan. Aktivitas ini antara lain penambangan, peleburan yaitu untuk menghasilkan logam dari bijih tambang ulfidnya, pembakaran bahan bakar fosil dan produksi baja, semen serta fosfat (Lu C, 1994)

Secara alamiah, pencemaran oleh merkuri ke lingkungan umumnya berasal dari kegiatan gunung api, rembesan air tanah yang melewati daerah deposit merkuri dan lain-lain. Namun demikian, meski sangat banyak sumber keberadaan merkuri di alam, dan masuk ke dalam suatu tatanan lingkungan tertentu secara alamiah, tidaklah menimbulkan efek-efek merugikan bagi lingkungan karena masih dapat ditolerir oleh alam. Merkuri menjadi bahan pencemar sejak manusia mengenal industri, kemudian menggali sumber daya alam dan memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk kebutuhannya (Palar, 2008).

disebut hydragyria atau mercurialism adalah bentuk keracunan logam dan merupakan kondisi medis yang disebabkan oleh masuknya merkuri atau senyawa-senyawanya ke dalam tubuh manusia (Sembel, 2015).

2.2.4 Penggunaan Logam Merkuri

Dalam keseharian penggunaan logam merkuri telah berkembang sangat luas. Merkuri digunakan dalam bermacam-macam perindustrian, untuk peralatan-peralatan elektris, digunakan untuk alat-alat ukur, dalam dunia pertanian dan keperluan-keperluan lainnya. Demikian luasnya pemakaian merkuri, mengakibatkan semakin mudah pula organisme mengalami keracuanan merkuri Palar (2008).

Industri yang menggunakan logam merkuri lain kosmetik, alkali-klor, bubur kayu, perlengkapan listrik, tabung, thermometer, dan baterai (Siwiendrayanti, 2016).

Dalam industri khlor-alkali, merkuri digunakan untuk menangkap logam natrium (Na). Logam natrium tersebut dapat ditangkap oleh merkuri melalui proses eletrolisa larutan garam natrium khlorida (NaCl).

Pada industri pulp dan kertas banyak digunakan senyawa FMA (fenil merkuri asetat). Pemakaian dari senyawa FMA bertujuan untuk mencegah pembentukan kapur pada pulp dan kertas basah selama proses penyimpanan.

Dalam bidang pertanian, merkuri digunakan untuk membasmi jamur. Dasarnya adalah menggunakan sifat racun dari merkuri unutk merusak jaringan jamur sehingga baik digunakan untuk pengawet produksi hasil pertanian. Pada dasarnya ada dua bentuk industri yang menggunakan merkuri yaitu industri cat dan industri kertas. Pada industri kertas, merkuri digunakan untuk mencegah jamur tumbuh pada kayu pulp sebagai bahan baku kertas tersebut. Pada industri cat, merkuri digunakan untuk obat anti jamur sehingga cat dapat tahan lama (Darmono, 2011).

2.2.5 Senyawa Merkuri Anorganik

Menurut Palar (2008), diantara sesama senyawa merkuri anorganik, uap logam merkuri (Hg), merupakan yang paling berbahaya. Ini disebabkan karena sebagai uap merkuri tidak terlihat dan dengan sangat mudah akan terhispa seiring kegiatan pernapasan yang dilakukan. Pada saat terpapar oleh logam merkuri, sekitar 80 % dari logam merkuri akan terserap oleh alveoli paru-paru dan jalur-jalur pernapasan untuk kemudian di transfer ke dalam darah.

Pada hewan percobaan seperti kelinci, tikus dan kera, 1 % dari jumlah yang diserap ini akan terakumulasi di otak. Jumlah merkuri yang menumpuk tersebut, 10 kali lebih besar bila dibandingkan dengan senyawa merkuri lain yang masuk atau dimasukkan ke dalam tubuh dengan dosis yang sama. Selain penumpukan merkuri terjadi pada otak, logam ini juga terserap dan akan menumpuk pada ginjal dan hati.

Namun demikian penumpukan yang terjadi pada organ ginjal dan hati masih dapat dikeluarkan bersama urine dan sebagian akan menumpuk pada empedu. Penjelasannya, waktu retensi logam mekuri di ginjal berlangsung dalam waktu singkat, sehingga tidak begitu berpengaruh. Waktu paruh merkuri dalam ginjal berkisar dalam satu bulan. Sedangkan waktu paruh Hg dalam otak bisa mencapai bertahun-tahun. Selain menumpuk pada organ-organ tubuh seperti penjelasan tersebut, merkuri ternyata mampu menembus membrann plasenta (Palar 2008).

Tes diagnosis senyawa merkuri anorganik dapat dilihat dalam darah dan urin (tingkat mungkin tidak berkorelasi dengan baik dengan tingkat keparahan penyakit). Secara normal kadar senyawa merkuri anorganik dalam urin hingga 10 µg/l (Plunkett, 1976).

Merkuri anorganik dalam bentuk garam dapat berbentuk divalent (bervalensi dua) atau monovalent (bervalensi satu). Logam ini banyak digunakan untuk termometer, barometer, manometer, lampu floresent serta juga sebagai bahan amalgam untuk pengisian gigi yang berlubang (Sembel, 2015).

2.2.6 Senyawa Merkuri Organik

Sinonim dari senyawa ini adalah alkil merkuri yang sangat berbahaya sedangkan fenil merkuri tidak lebih berbahaya dari senyawa anorganik. Merkuri anorganik ini berbentuk kristal atau bubuk. Paparan ini terdapat pada pestisida, sintesis kimia, katalisator dan pada bahan pengawet. Nilai ambang batas alkil merkuri yang dianjurkan adalah 0,001 ppm (Plunkett, 1976).

Senyawa-senyawa merkuri organik telah lama menjadi sangat akrab dengan kehidupan manusia. Beberapa senyawa alkil-merkuri yang banyak digunakan, terutama di kawasan negara-negara sedang berkembang adalah metil merkuri khlorida (CH3HgCL) dan etil khlorida (C2H5HgCl). Senyawa-senyawa tersebut digunakan sebagai pestisida dalam bidang pertanian. Beberapa bentuk senyawa alkil-merkuri lainnya cukup banyak digunakan sebagai katalis dalam industri kimia.

Dalam penyebaran senyawa merkuri organik dalam organ tubuh, biasanya berbeda-beda, tergantung pada jenis organnya. Metil merkuri pada umumnya terakumulasi pada sistem jaringan saraf pusat. Akumulasi paling tinggi ditemukan pada bagian cortex dan cerebellum, yaitu bagian dari otak. Lebih lanjut, hanya sekitar 10% dari merkuri tersebut yang ditemukan dalam sel otak. Pada proses metabolisme, sebagian dari alkil-merkuri akan diubah menjadi senyawa merkuri anorganik. Seperti halnya senyawa merkuri anorganik lainnya, senyawa merkuri anorganik yang berasal dari senyawa alkil-merkuri tersebut akan terakumulasi pada organ hati dan ginjal.

Waktu paruh dari senyawa alkil-merkuri dalam tubuh adalah 70 hari. Selanjutnya senyawa alkil-merkuri tersebut dikeluarkan dari dalam tubuh sebagai hasil samping metabolisme. Akan tetapi, jumlah yang dikeluarkan sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah uap atau senyawa alkil-merkuri yang masuk ke dalam tubuh. Diperkirakan jumlah alkil-merkuri yang dikeluarkan sebagai hasil samping metabolisme tubuh hanyalah 1%, sedangkan sisanya 99% terakumulasi dalam berbagai organ dalam tubuh (Palar, 2008).

2.2.7 Mekanisme Kerja Merkuri dalam Tubuh

kalau asupan harian sesuai dengan kadar darah sebesar 20 µg/dl dan 50 µ g/g (Lu C, 1994)

Merkuri membentuk berbagai senyawa anorganik (seperti oksida, klorida, dan nitrat) dan organic (alkil dan aril). Logam merkuri dan uap merkuri termasuk kedalam merkuri anorganik. Adapun mekanisme kerja merkuri dalam tubuh adalah sebagai berikut (Siwiendrayanti, 2016).

1. Absorbsi

Merkuri masuk ke dalam tubuh terutama melalui paru-paru dalam bentuk uap atau debu. Sekitar 80% uap merkuri yang terinhalasi akan diabsorbsi. Absorbsi merkuri logam yang tertelan dari saluran cerna hanya dalam jumlah kecil yang dapat di abaikan, sedangkan senyawa merkuri larut air mudah diabsorbsi. Beberapa senyawa merkuri organik dan anorganik dapat diabsorbsi melalui kulit.

2. Distribusi

membuang bahan berbahaya adalah hati dan ginjal. Sehingga konsentrasi bahan kimia akan tinggi pada kedua organ tersebut.

3. Biotransformasi

Unsur merkuri yang diabsorbsi dengan cepat dioksidasi menjadi ion Hg2+, yang memiliki afinitas berikatan dengan substrat-substrat yang kaya gugus tersebut. Merkuri ditemukan dalam ginjal (terikat pada metalotionen) dan hati. Merkuri dapat melewati darah, otak, dan plesenta. Metal merkuri mempunyai afinitas yang kuat terhadap otak. Sekitar 90% merkuri darah terdapat dalam eritrosit. Metabolisme senyawa alkil merkuri serupa dengan metabolisme merkuri logam atau senyawa anorganiknya. Senyawa fenil dan metoksietil merkuri di metabolisme dengan lambat.

4. Ekskresi

Sementara unsur merkuri dan senyawa anorganiknya di eliminasi lebih banyak melalui kemih daripada feses, senyawa merkuri anorganik terutama diekskresi. Ekskresi yang utama adalah melalui ginjal. Hampir semua bahan kimia dikeluarkan melalui ginjal. Merkuri dikeluarkan secara perlahan melalui urin, feses, saliva dan keringat. Tetapi merkuri juga dapat dideposit dalam rambut maupun kuku (Siwiendrayanti, 2016).

2.2.8 Efek Merkuri pada Manusia

2.2.8.1 Keracunan Akut

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap jasa petinju tersebut menunjukkan adanya penurunan fungsi paru-paru. Korban mulai berangsur baik pada bulan kelima setelah penyuntikan merkuri tersebut terjadi. Pada beberapa kasus, keracunan akut oleh merkuri dapat terjadi pada konsentrasi paparan merkuri sekitar 0,5 mgm³ sampai dengan 1,2 mg/m³ (Palar, 2008).

Keracunan akut yang ditimbulkan oleh logam merkuri dapat diketahui dengan mengamati gejala-gejala berupa peradangan pada tekak (pharyingitis), dyspaghia, rasa sakit pada bagian perut, mual-mual dan muntah, murus disertai dengan darah dan shok. Bila gejala-gejala awal ini tidak segera diatasi, penderita selanjutnya akan mengalami pembengkakakn pada kelenjar ludah, radang pada ginjal (nephritis) dan radang pada hati (hepatitis).

Gejala umum dari keracunan merkuri adalah parasthesia atau gatal-gatal, rasa sakit, perubahan warna kulit, pembengkakan dan kulit yang mengelupas. Gejala lain adalah berkeringat banyak, detakan jantung lebih cepat dari normal, ludah berlebihan dan hipertensi (Sembel, 2015).

aroma logam pada tempat kerja, di samping gejala umum keracunan merkuri ynag diperlihatkan penderita (Palar, 2008).

2.2.8.2 Keracunan Kronis

Keracunan kronis yang disebabkan oleh merkuri, peristiwa masuknya sama dengan keracunan akut yaitu melalui jalur pernapasan dan makanan. Akan tetapi, pada peristiwa keracunan kronis, jumlah mekuri yang masuk sangat sedikit sekali sehingg tidak memperlihatkan pengaruh pada tubuh. Namun demikian mauknya merkuri ini berlangsung secara terus menerus. Sehingga lama kelamaan, jumlah merkuri dalam tubuh menjadi sangat besar dan melebihi batas toleransi yang dimiliki tubuh sehingga gejala keracunan mulai terlihat.

Pada peristiwa keracunan kronis oleh merkuri ada dua organ tubuh yang paling sering mengalami gangguan yaitu gangguan pada sistem pencernaan dan sistem saraf. Radang gusi (gigivitis) merupkan gangguan paling umum yang terjadi pada sistem pencernaan. Radang gusi pada akhirnya akan merusak jaringan penahan gigi sehingga mudah lepas. Ada dua bentuk gejala umum yang dapat dilihat bila korban mengalami gangguan pada sistem saraf sebagai akibat keracunan kronis merkuri, yaitu tremor (gemetar) ringan dan parkinsonisme yang juga disertai dengan tremor pada fungsi otot sadar.

2.3 Logam Merkuri (Hg) pada Bedak Padat

Logam berat yang terkandung dalam kosmetik umumnya merupakan zat pengotor (impuritis) pada bahan dasar pembuatan kosmetik. Pada umumnya, logam berat dapat dijumpai di alam seperti terkandung di dalam tanah, air, dan batuan. Bahan-bahan alam tersebut digunakan sebagai bahan dasar atau pigmen dalam industri kosmetik (BPOM RI,2014). Pada kosmetik, merkuri sering ditemukan pada krim pemutih dan bedak padat.

Merkuri pada kosmetik memiliki aktivitas untuk menghambat kerja enzim tirosinase yang berperan dalam pembentukan melanin. Melanin adalah pigmen coklat tua yang dihasilkan oleh melanosit dan disimpan dalam sel-sel epidermis kulit yang mempunyai fungsi sebagai pelindung epidermis dan dermis dari bahaya radiasi ultraviolet (Harahap, 2000).

Tabel 2.1.Persyaratan cemaran mikroba dan logam berat dalam kosmetika

Jenis Cemaran Persyaratan

Merkuri (Hg) Tidak lebih dari 1 mg/kg atau 1 mg/l (1 bpj)

Timbal (Pb) Tidak lebih dari 20 mg/kg atau 20 mg/l (20 bpj)

Arsen (As) Tidak lebih dari 5 mg/kg atau 5 mg/l (5 bpj)

Kadmium (Cd) Tidak lebih dari 5 mg/kg atau 5 mg/l (5 bpj)

(Sumber : Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014)

2.4 Kosmetik

2.4.1 Pengertian Kosmetik

Kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad k e-19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan. Kosmetik menjadi salah satu bagian dunia usaha. Bahkan sekarang teknologi kosmetik begitu maju dan merupkan paduan antara kosmetik dan oat (pharmaceutical) atau yag disebut dengan kosmetik medik (Tranggono dan Latifah, 2007).

Kosmetik adalah bahan-bahan yang digunakan dengan cara digosok, ditaburi atau disemprot pada tubuh manusia atau pada bagian-bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mencuci, mempercantik, menambah daya tarik atau mengubah penampilan (Maharani, 2015).

Istilah kosmesetikal diperkenalkan pertama kali oleh seorang dermatologist, Professsor Albert Kligman pada pertengahan tahun 1980-an. Istilah ini merupakan gabungan antara istilah kosmetik dan obat dan merujuk pada sediaan di antara kedua kelompok ini. Berdasarkan defenisi FDC, produk kosmetika tidak dimaksudkan untuk mengubah atau mempengaruhi struktur atau fungsi jaringan tubuh. Setiap sediaan kosmetika dan setiap bahan yang sederhana sekalipun dapat mengubah kulit pada derajat tertentu. Derajat perubahan bergantung pada konsentrasi bahan dan lama kontak. Istilah kosmesetikal (kosmetika aktif) didefiisikan sebagai produk yang memiliki efek menguntungkan pada kulit tetapo tidak memiliki efek terapi biologis yang jelas (Maharani, 2015). 2.4.2 Penggolongan Kosmetik

Dewasa ini terdapat ribuan kosmetik di pasar bebas. Kosmetik tersebut adalah produk pabrik kosmetika di dalam dan di luar negeri yang jumlahnya telah mencapai angka ribuan. Jumlah yang sedemikian banyak memerlukan usaha penyederhanaan kosmetika, baik untuk tujuan pengaturan maupun pemakaian. Usaha tersebut berupa penggolongan kosmetika (Wasitaatmadja, 1997).

a) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 045/C/SK/1977 tanggal 22 Januari 1977, menurut kegunaannya kosmetika dikelompokkan dalam 13 golongan yaitu :

1. Preparat untuk bayi, misalnya minyak bayi, bedak bayi, dan lain-lain. 2. Preparat untuk mandi, misalnya sabun mandi, bath capsule, dan lain-lain. 3. Preparat untuk mata, misalnya maskara, eye-shadow, dan lain-lain. 4. Preparat wangi-wangian, misalnya parfum, toilet water, dan lain-lain. 5. Preparat rambut, misalnya cat rambut, hair spray, dan lain-lain. 6. Preparat pewarna rambut, misalnya cat rambut, dan lain-lain.

7. Preparat make up (kecuali mata), misalnya bedak, lipstik, dan lain-lain. 8. Preparat untuk kebersihan mulut, misalnya pasta gigi, mouth washes, dan

lain-lain.

9. Preparat untuk kebersihan badan, misalnya deodorant, dan lain-lain. 10. Preparat kuku, misalnya cat kuku, lotion kuku, dan lain-lain.

11. Preparat perawatan kulit, misalnya pembersih, pelembab, pelindung, dan lain-lain.

12. Preparat cukur, misalnya sabun cukur, dan lain-lain.

13. Preparat untuk suntan dan sunscreen, misalnya sunsreen foundation, dan lain-lain.

1. Betul-betul tradisional, misalnya mangir lulur, yang dibuat dari bahan alam dan diolah menurut resep dan cara yang turun temurun.

2. Semi tradisional, diolah secara modern dan diberi bahan pengawet agar tahan lama.

3. Hanya nama tradisional saja, tanpa komponen yang benar-benar tradisional, dan diberi zat warna yang menyerupai bahan tradisional. c) Penggolongan menurut kegunaannya bagi kulit :

1) Kosmetik perawatan kulit (skin care cosmetics) Jenis ini perlu untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit. Termasuk di dalamnya :

a. Kosmetik untuk membersihkan kulit (cleanser) : sabun, cleansing cream, cleansing milk, dan penyegar kulit (freshener).

b. Kosmetik untuk melembabkan kulit (moisturizer), misalnya moisturizer cream, night cream, anti wrinkle cream.

c. Kosmetik pelindung kulit, misalnya sunscreen cream dan sunscreen foundation, sun block cream / lotion.

d. Kosmetik untuk menipiskan atau mengamplas kulit (peeling), misalnya scrub cream yang berisi butiran-butiran halus yang berfungsi sebagai pengamplas.

2) Kosmetik riasan (dekoratif atau make up)

Dalam kosmetik riasan, peran zat warna dan pewangi sangat besar. Kosmetik dekoratif terbagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu :

a) Kosmetik dekoratif yang hanya menimbulkan efek pada permukaan dan pemakaian sebentar, misalnya lipstik, bedak, pemerah pipi, eye-shadow, dan lain-lain.

b) Kosmetik dekoratif yang efeknya mendalam dan biasanya dalam waktu lama baru luntur, misalnya kosmetik pemutih kulit, cat rambut, pengeriting rambut, dan lain-lain.

Berdasarkan penggolongan kosmetik tersebut, setiap jenis kosmetik akan dapat dikenal kegunaannya dan akan menjadi bahan acuan bagi konsumen di dalam bidang kosmetologi (Wasitaatmadja, 1997).

2.4.3 Efek Samping Kosmetik

Reaksi negatif kosmetik pada kulit sudah lama ditemukan, terutama ketika pengetahuan mengenai kosmetik belum ilmiah dan modern dan pembuatan kosmetik hanya sekedar mencampur bahan-bahan berwarna yang belum tentu aman bagi kulit. Bahkan sekarang pun, setelah dunia kosmetik sudah mengalami kemajuan, terjadinya reaksi negatif kosmetik pada kulit masih ditemukan.

Menurut Tranggono dan Latifah (2007), ada berbagai reaksi negatif yang disebabkan oleh kosmetik yang tidak aman pada kulit maupun sistem tubuh, antara lain:

Creamyang mengandung merkuri) dapat langsung menimbulkan reaksi iritasi.

b. Alergi: reaksi negatif pada kulit muncul setelah dipakai beberapa kali, kadang-kadang setelah bertahun-tahun, karena kosmetik itu mengandung bahan yang bersifat alergenik bagi seseorang meskipun tidak bagi yang lain.

c. Fotosensitisasi: reaksi negatif muncul setelah kulit yang ditempeli kosmetik terkena sinar matahari karena salah satu atau lebih dari bahan, zat pewarna, zat pewangi yang dikandung oleh zat kosmetik itu bersifat photosensitizer.

d. Jerawat (acne): beberapa kosmetik pelembap kulit yang sangat berminyak dan lengket pada kulit, seperti yang diperuntukkan bagi kulit kering di iklim dingin, dapat menimbulkan jerawat bila digunakan pada kulit yang berminyak. Terutama di negara-negara tropis seperti di Indonesia karena kosmetik demikian cenderung menyumbat pori-pori kulit bersama kotoran dan bakteri.

e. Intoksikasi: keracunan dapat terjadi secara local maupun sistemik melalui penghirupan lewat melalui hidung dan hidung, ataupenyerapan lewat kulit. Terutama jika salah satu atau lebih bahan yang dikandung kosmetik itu bersifat toksik.

bedak terhadap pori-pori kulit atau pori-pori kecil pada bagian tubuh yang lain.

2.4.4 Persyaratan Kosmetik

Tidak setiap orang mampu membuat produk kosmetika yang baik (memenuhi standar mutu) dan aman. Dengan demikian, seseorang yang ingin membuat kosmetika harus mempunyai izin produksi dari Departemen Perindustrian RI, membuat kosmetika dengan baik dan aman (memenuhi Kode Etik Kosmetika Indonesia, tidak menggunakan zat yang dilarang atau melebihi batas maksimum), mendaftarkan produk kosmetiknya untuk diteliti, dan bila lulus akan diberi nomor registrasi (Wasitaatmadja, 1997).

Produsen kosmetik dapat mengurangi kemungkinan terjadinya reaksi-reaksi intoleransi produknya dengan cara menghindari pemakainan bahan-bahan yang diketahui dapat menimbulkan reaksi alergi dan dengan melakukan berbagai tes keamanan atas produk-produknya.

Menurut Widana (2014), tanda registrasi sediaan kosmetika adalah kode registrasi kosmetika terdiri dari 12 digit, yaitu 2 (dua) digit huruf dan 10 digit berupa angka, contohnya : CD.010360261.

2.5 Bedak Padat

Komposisi bahan-bahan pengikatnya memperbesar adhesinya pada kulit (Tranggono dan Latifah, 2007).

Bedak padat harus melekat dengan mudah ke powder puff dan cake itu harus cukup padat sehingga tidak pecah dalam kondisi pemakaian yang biasa. Tidak semua bahan loose powder cocok untuk compact powder. Bahan baku dasar harus memiliki efek pengikat tertentu. Tepung beras (rice starch), aluminium oxide, kaolin, zinc stearat, barium sulfate dan strontium sulfate cukup memuaskan untuk tujuan tersebut.

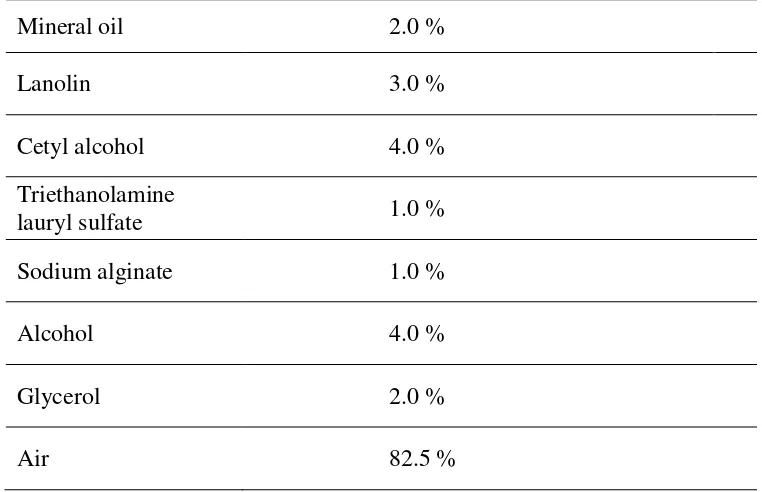

Tabel 2.2. Contoh komposisi bahan pengikat atau binder pada bedak padat

Mineral oil 2.0 %

Lanolin 3.0 %

Cetyl alcohol 4.0 %

Triethanolamine

lauryl sulfate 1.0 %

Sodium alginate 1.0 %

Alcohol 4.0 %

Glycerol 2.0 %

Air 82.5 %

(Sumber :Tranggono dan Latifah, 2007)

Saat ini banyak dijumpai kosmetika yang menggunakan merkuri sebagai

bahan aktif pemutih, karena merkuri dapat membuat warna kulit lebih cepat putih

proses ini mencapai 2-4 minggu, tergantung dari zat yang dipakai (Wisesa dalam

Hafwenni, 2015).

2.6 Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman rasa dan raba. Pengetahuan sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Karena dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasarkan oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.

Berdasarkan pendapat Notoatmodjo (2011) yang mengutip hasil penelitian Rogers (1974), mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru, dalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan yang disebut AIETA, yakni

1. Awareness (kesadaran), dimana orang tersebut menyadari daam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus atau objek

2. Interest (merasa tertarik) terhadap stimulus atau objek tersebut, dala hal ini sikap sudah mulai timbul

3. Evaluation (menimbang-nimbang) terhadap baik tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi 4. Trial, dimana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa

yang dikehendaki oleh stimulus

Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses seperti ini, dimana didasari dengan pengetahuan dan sikap yang positif maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng (long lasting). Sebaliknya, apabila perilaku itu tidak disasari pengetahuan dan kesadaran akan tidak berlangsung lama.

Pengetahuan mempunyai enam tingkatan (Notoatmodjo, 2011)

1. Tahu, yaitu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk di dalam pengetahuan ini adalah mengingat kembali (recall) terhadap sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari tau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, “tahu”

merupakan tingkat pengetahuan yang rendah. Untuk mengukur bahwa seseorang tahu dapat diukur dari kemampuan orang tersebut menyebutkannya, menguraikan mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya.

2. Memahami, diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menguraikan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang telah paham terhadap suatu objek atau materi harus dapat menejlaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan terhadap objek yang dipelajari.

4. Analisis, yaitu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen tetapi masih di dalam struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain.

5. Sintesis, yaitu menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagianbagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain, sintesis adalah kemampuan untuk menyusun formalisasi dari formulasi-formulasi yang telah ada.

6. Evaluasi, yaitu kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penialain terhadap suatu materi atau objek. Penialain ini berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteri-kriteria yang telah ada. Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin diketahui dapat disesuaikan dengan tingkat-tingkat tersebut.

2.7 Sikap

Menurut Notoatmodjo (2011) yang mengutip pendapat Allport, sikap mempuyai tiga komponen pokok yaitu

1. Kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep terhadap suatu objek. 2. Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek. 3. Kecenderungan untuk bertindak (tend to behave).

Ketiga komponen ini secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh (total attitude). Dalam penentuan sikap yang utuh ini, pengetahuan, berfikir, keyakinan dan emosi memegang peranan penting.

Seperti halnya dengan pengetahuan, sikap ini terdiri dari berbagai tingkatan yaitu 1. Menerima, diartikan bahwa orang atau subjek mau dan memperhatikan

stimulus yang diberikan objek.

2. Merespons yaitu memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. Karna dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan, berarti orang menerima ide tersebut.

3. Menghargai yaitu mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat ketiga. 4. Bertanggung jawab, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah

dipilihnya denga segala risiko merupakan tingkatan sikap yang paling tinggi.

Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan.

Tingkat-tingkat tindakan adalah

1. Persepsi, memngenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil merupakan tindakan tingkat pertama.

2. Respon terpimpin, dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar sesuai dengan contoh adalah indikator tingakt dua.

3. Mekanisme, apabila seseorang telah melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan maka sudah mencapai tindakan tingkat ketiga.