BAB IV

MENGHADAPI KEBIJAKAN ASIMILASI

PEMERINTAH ORDE BARU

Pada akhir tahun 1966 pemerintah mengeluarkan suatu

peraturan yang mengatur penggantian nama orang Tionghoa.1

Dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa asimilasi orang-orang Tionghoa ke dalam masyarakat dan budaya Indonesia merupakan

bagian dari program besar “nation and character building Indonesia.”

Penggantian nama perlu dilakukan karena hal itu mendorong terjadinya asimilasi. Sepanjang dapat dicermati, Keppres ini sama sekali tidak mewajibkan atau memaksa orang Tionghoa melakukan perubahan nama. Namun bagi orang-orang Tionghoa di Jawa Timur, hal itu tidak berjalan demikian. Tidak lama sesudah itu, persisnya pada tanggal 1 Januari 1967, Jenderal

Soemitro, selaku Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah

(Pepelrada) Jawa Timur, mengeluarkan sejumlah ketentuan lebih lanjut yang mengatur kehidupan orang Tionghoa di wilayah ini. Berbeda dari Keppres tersebut dan dari peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan pemerintah pusat, peraturan yang dikeluarkan oleh Peperalda dengan tegas melarang pemakaian nama, bahasa dan aksara Tionghoa di ruang publik. Enam bulan kemudian, Presidium Kabinet Ampera, cikal bakal pemerintahan Orde Baru, mengambil jalan yang sama kerasnya dengan menghapus pemakaian istilah “Tionghoa” dari penggunaan publik dan dari administrasi pemerintahan negara serta menggantinya dengan istilah “Cina.” Alasannya, karena istilah Tionghoa dipandang

1 Keputusan Presidium Kabinet No. 127/Kep/12/1966 tanggal 27

“mengandung nilai-nilai yang memberi asosiasi-psykopolitis yang negatif bagi rakyat Indonesia.”2

Bab ini akan menyajikan cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa Kristen di GKT dalam menghadapi tekanan kebijakan asimilasi yang berhubungan dengan nama Tionghoa, karakteristik kelompok, status kewarganegaraan, ideologi negara Pancasila dan bahasa Tionghoa. Pada bagian pertama akan diuraikan tindakan-tindakan yang menampilkan kepatuhan kepada kebijakan tersebut sementara di bagian kedua akan disajikan tindakan-tindakan yang menghasilkan efek yang berlawanan dengan sasaran yang mau dicapai oleh kebijakan asimilasi.

A. Langkah-langkah Menuju Kepada Asimilasi

1. Perubahan Nama dan Bentuk Gereja

Berbeda dari saudara-saudarinya yang peranakan di Gereja Kristen Indonesia Jawa Timur (GKI Jatim), dengan

namanya, Tiong Hoa Kie Tok Kauw Hwee Klasis Jawa Timur,

orang-orang Tionghoa Kristen di GKT mudah sekali diidentifikasi sebagai asing, bukan Indonesia dan dapat dituduh tidak mau mengintegrasikan diri ke dalam bangsa Indonesia. Bahkan dengan

nama Gereja Kristen Tionghoa sekalipun, yang sudah mulai dipakai

selama beberapa waktu terakhir, mereka masih tetap mudah diidentifikasi sebagai lembaga keagamaan asing. Namun sampai akhir tahun 1966, orang-orang Tionghoa Kristen di GKT belum mengambil keputusan apa-apa. Nama-nama pribadi dan lembaga kelembagaannya belum mengalami perubahan apa-apa. Keluarnya kebijakan Pepelrada Jatim akhirnya memaksa orang-orang Tionghoa Kristen di GKT untuk melakukan perubahan.

2Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE-06/Pres.Kab/6/1967,

Awal perubahan dilakukan dalam Sidang Lengkap DGI Ke VI tahun 1967 di Makassar. Setelah menanti kesediaan THKTKH Klasis Jatim untuk bergabung dengan Sinode GKI Jatim yang tidak kunjung muncul juga, sidang DGI akhirnya memutuskan memisahkan keanggotaan Sinode GKI Jatim dari THKTKH Klasis Jatim dalam DGI. Namun demikian, mengingat situasi politik yang sudah berubah sejak tahun 1965 sidang DGI juga meminta THKTKH Klasis Jatim agar mengganti namanya dengan nama yang “sesuai dengan [keadaan] masa sekarang.”3

Tanpa berkonsultasi lebih dahulu dengan para pemimpin lain di Jawa Timur, utusan-utusan THKTKH Klasis Jatim setuju

memberi nama baru untuk THKTKH Klasis Jatim.4 Dalam nama

baru itu tiga huruf G, K dan T tetap dipertahankan tetapi bukan

lagi untuk Gereja Kristen Tionghoa melainkan untuk Gereja Kristus

Tuhan. Nama itu dapat diterima. Pada tanggal 29 Oktober 1967, dalam Sidang Lengkap DGI Ke VI di Makassar, GKT secara resmi diterima sebagai anggota tersendiri di dalam tubuh DGI.

Nama baru ini kemudian dibawa ke dalam arena Rapat Tahunan THKTKH Klasis Jatim tahun 1967. Rapat yang diadakan di gedung gereja empat jemaat THKTKH di Surabaya, pada tanggal 8-10 Januari 1968, hanya dihadiri oleh unsur-unsur internal THKTKH Klasis Jatim saja. Tidak ada pihak-pihak luar yang diundang. Sejumlah utusan rapat mempertanyakan langkah yang diambil oleh utusan-utusan yang hadir dalam sidang lengkap DGI karena merasa tidak memberi mandat untuk melakukan

perubahan nama gereja.5 Setelah melalui perdebatan sengit peserta

rapat akhirnya dapat menerima pilihan tersebut. Penerimaan ini

dilandasi oleh tiga alasan. Pertama, karena Gereja Kristen

Tionghoa Klasis Jatim telah diterima “mendjadi anggota tersendiri dalam D.G.I.” Kedua, karena Sidang Lengkap Ke VI DGI

meminta supaya mereka memakai nama yang “sesuai dengan

3

Ringkasan Akta Rapat Tahunan Gereja Kristen Tionghoa (THKTKH) Klasis Jatim Tahun 1967, butir V.

[keadaan] masa sekarang.” Dan, ketiga, karena nama itu sendiri diambil dari Alkitab, yakni dari Lukas 2:11, dari kabar malaikat kepada gembala mengenai kelahiran Kristus, Tuhan. Keputusan

ini didukung oleh 33 suara. Sisanya, 21 suara, menolak.6

Selain nama gereja, rapat yang sama juga menerima usulan perubahan nama tiga jemaat GKT di Malang. Jemaat GKT berbahasa Indonesia, yang dulunya berasal dari jemaat berbahasa Kanton, kini disetujui menjadi Gereja Kristus Tuhan Jemaat I. Jemaat GKT berbahasa Amoy kini menjadi Gereja Kristus Tuhan Jemaat II. Dan Jemaat berbahasa Hokchiu-Kuoyu sekarang

berganti menjadi Gereja Kristus Tuhan Jemaat III.7

Tiga bulan kemudian pertemuan dilanjutkan dengan Sidang Sinode I GKT, yang diselenggarakan pada tanggal 29 April-3 Mei 1968 di gedung Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Murnajati, Lawang. Sidang dihadiri oleh 50 orang utusan dari 15 jemaat dan sejumlah undangan. Tercatat hadir lima orang wakil Sinode GKI Jatim dan sejumlah pejabat sipil, militer dan DGI. Dari pihak pemerintah hadir Dirjen Bimas Kristen Departemen Agama R.I., M. Abednego, dan Kepala Petugas Urusan Kristen,

Jawatan Urusan Agama Provinsi Jawa Timur, Rasjid

Padmosudiro. Pihak militer diwakili oleh Pdt. Mayor M.G. Simanjuntak, Kepala Rawatan Rohani Protestan Kodam VIII/Brawijaya, Jawa Timur, sementara DGI diwakili oleh Pdt. Dr. S.A.E. Nababan, Sekretaris Umum DGI.

Di antara keputusan-keputusannya adalah menerima konsep Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Sinode GKT yang disusun oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh sidang terakhir THKTKH Klasis Jatim pada bulan

Januari yang lalu.8 Dalam AD yang baru, sifat organisasi berubah

6 Ringkasan Akta Rapat Tahunan Gereja Kristen Tionghoa (THKTKH)

Klasis Jatim Tahun 1967, Butir V.

7

Ibid. Butir VII.

8

dari sistem federasi, di mana tiap-tiap jemaat hidup secara otonom, menjadi kesatuan (sinodal). Jemaat-jemaat anggota THKTKH Klasis yang selama ini independen dan sepenuhnya mengatur urusan-urursannya sendiri kini dilebur menjadi satu dalam sebuah gereja yang baru. Dengan konsep baru ini, jemaat-jemaat hanyalah ekspresi-ekspresi lokal dari sebuah gereja

universal yang satu, Gereja Kristus Tuhan (GKT).9

Dengan nama, bentuk organisasi dan anggaran dasar atau tata gereja yang baru, GKT kemudian didaftarkan kepada notaris Oe Siang Djie pada tanggal 23 Juli 1967. Dalam akta notaris itu kembali dijelaskan bahwa alasan perubahan nama itu adalah karena “perubahan-perubahan dalam bidang sosial dan politik didalam negeri, setelah Indonesia mentjapai kedaulatannja” dan demi “menjesuaikan nama Geredja dengan keadaan pada saat

ini.”10 Akta notaris ini, bersama-sama dengan AD dan ART GKT,

kemudian disahkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Beragama Kristen, Departemen Agama R.I., pada 10 September 1968. Dalam pertimbangannya Dirjen melihat bahwa “perubahan nama jang dimohon adalah sesuai dengan perkembangan Geredja Tiong Hwa Ki Tok Kauw Khoe Hwee Oost-Java atau Geredja Tiong Hwa Ki Tok Kauw Khoe Hwee Djawa Timur serta perkembangan masjarakat Indonesia dewasa ini.”11 Dengan ini, kepatuhan GKT kepada kebijakan baru yang

Liem Boen Pien, Liong Sing Ngien dan Pdt. Phoa Oen Kheng dan Pdt. Peterus Prasetija.

9

Lihat Laporan/Ringkasan Akta Sidang Lengkap Tahunan 1968 Synode Geredja Kristus Tuhan. Tekanan kepada bentuk kesatuan itu diperlihatkan oleh

penggunaan istilah ‘kesatuan’ yang berulang dalam sejumlah keputusan. Mis.

dalam poin X.1, XI.2., XI.3, XI.7.

10 Akta Notaris Oe Siang Djie, SH., No. 59, tanggal 23 Juli 1968

tentang Perubahan Nama Tiong Hoa Ki Tok Kauw Khoe Hwee Oost-Java atau Gereja Kristem Tionghoa Klasis Djawa Timur menjadi Geredja Kristus Tuhan.

11 Surat Keputusan Direktur Djenderal Bimbingan Masjarakat Beragama

diambil negara atas orang-orang Tionghoa diakui dan mendapat stempel pengesahan negara.

2. Mengubah Orientasi Pelayanan Kepada Masyarakat dan Bangsa Indonesia

Salah satu maksud kebijakan asimilasi adalah untuk mengubah orientasi orang-orang Tionghoa dari negeri leluhurnya

kepada negara Indonesia.12 Orang-orang Tionghoa tidak boleh lagi

menjadi kelompok yang “seklusif rasial,”13

yang hanya berkumpul, bergaul dan kawin-mawin dengan sesamanya saja. Mereka harus dibuat berinteraksi dan menggabungkan dirinya dengan orang-orang dari kelompok etnis lain. Di saat yang bersamaan mereka juga harus membuka kelompoknya untuk dimasuki oleh orang-orang dari etnis lain.

Perubahan nama THKTKH Klasis Jatim menjadi GKT rupanya mengandung makna yang lebih dalam. Salah seorang yang turut mengambil bagian dalam perubahan itu menjelaskan satu dekade kemudian bahwa dengan nama yang baru, orang-orang Tionghoa Kristen di GKT kini “mengarahkan pelayanannya pada pribumi.”14 Mereka mendekati kelompok etnis lain dan

membuka dirinya untuk dimasuki oleh etnis dan budaya lain. Hal ini ditegaskan lagi hampir sepuluh tahun kemudian oleh Badan Pengurus (BP) Sinode GKT dalam sebuah surat yang disampaikan kepada seorang mahasiswa teologi yang mau menulis sebuah skripsi tentang sejarah GKT. Dikatakan bahwa “sejak tahun 1968 Missi GKT bukan lagi hanya untuk menginjili orang-orang

12 Lihat Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Agama,

Kepercayaan dan Adat-istiadat orang Tionghoa.

13

Lihat Keputusan Presiden No. 240 Tahun 1967 tentang Kebijaksanaan Pokok yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asin, Bab II.

14Pdt. Daniel Tanaya, “I.T.A. Pada Masa Lalu, Sekarang dan Masa

Tionghoa saja tetapi juga kepada suku-suku lain”15 di Indonesia.

Dan sebagai ganti kehidupan yang seklusif rasial yang dilarang oleh Orde Baru, sebuah surat yang diterbitkan BP Sinode GKT pada tahun 2008 menegaskan lagi bahwa perubahan nama dimaksudkan supaya GKT dapat menjadi kelompok yang “lebih inklusif dan lebih nyata dalam mengintegrasikan diri ke dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi Indonesia ini.”16

Dua strategi yang dipakai untuk mengorientasikan pelayanan kepada orang-orang non-Tionghoa ialah melalui sekolah teologi GKT dan penanaman gereja di kalangan orang-orang tersebut. Selama lebih dari sepuluh tahun terakhir, kebutuhan tenaga pekerja gerejawi GKT disuplai oleh Madrasah Alkitab Asia Tenggara (MAAT) atau yang sekarang dikenal

dengan nama Seminari Alkitab Asia Tenggara (SAAT).17 Namun

15

Surat BP Sinode GKT kepada Ev. Francis Chandra, B.Th. No. 270/BPS/GKT/XII/85-89 tanggal 15 Oktober 1987 tentang rekomendasi penulisan thesis.

16 Surat BP Sinode GKT kepada Majelis Jemaat dan Pengurus Pos

Pekabaran Injil GKT No. 296/BPS/GKT/XXIII/05-09 tanggal 1 September 2008.

17

MAAT lahir dari buah pekerjaan Pdt. Dr. Andrew Gih, seorang pendeta dari Tiongkok. Selama beberapa waktu ia bahkan sempat bekerja sama dengan Pdt. Dr. John Sung untuk mengadakan KKR di ratusan kota di Tiongkok. Setelah Tiongkok dikuasai oleh rezim komunis, ia pindah ke Hongkong. Di bawah payung lembaga The Evangelize China Fellowship (ECF) yang didirikannya pada tahun 1946, ia melakukan pekerjaan-pekerjaan pekabaran Injil kepada orang-orang Tionghoa yang tinggal di luar Tiongkok. Sesuai dengan visinya MAAT diarahkan untuk melayani kebutuhan gereja-gereja Tionghoa dan orang-orang Tionghoa Kristen yang berbahasa Tionghoa di kawasan Asia Tenggara. Karena itu bahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa Tionghoa. Dosen-dosen yang mengajar semuanya adalah orang-orang Tionghoa totok. Kehidupan kampus pun diwarnai oleh budaya Tionghoa yang tebal. Pada tahun 1953-1964 MAAT sempat dipimpin oleh seorang mantan diplomat negara Tiongkok Nasionalis, yang berganti profesi menjadi pendeta. Namanya James Hui. Setelah menyelesaikan tugasnya MAAT, rektor selanjutnya adalah Pdt. Peter Wongso. Ia adalah anak seorang pendeta Methodist dari Tiongkok yang melayani di Medan. Untuk informasi

mengenai Andrew Gih lihat “Ji Zhiwen” dalam Biographical Dictionary of Chinese Christianity, http://www.bdcconline.net/en/stories/j/ji-zhiwen.php (diakses pada 11.1.2014). Untuk MAAT atau SAAT lihat Rev. Paulus

Suhindro Putra, S.Th., “Sejarah GKKK Jakarta: Visi Yang Tidak Berubah”

suplai yang diberikan ternyata tidak mampu juga mencukupi kebutuhan GKT. Maka dalam rapat tahunan terakhir Gereja THKTKH Klasis Jatim pada bulan Januari 1968 diputuskan untuk mendirikan sebuah sekolah teologi sendiri. Namun tidak seperti

MAAT yang fokus melayani “kebutuhan hamba Tuhan di gereja

-gereja Tionghoa di Indonesia,”18 Institut Alkitab GKT, demikian

namanya pada awalnya, didisain untuk menjadi sekolah teologi “yang terbuka untuk semua orang”19 dan untuk melayani

kebutuhan gereja-gereja lain yang bukan gereja Tionghoa juga.20

Sejak dimulai pada bulan Februari tahun 1969, sekolah teologi GKT tersebut sudah menerima mahasiswa dari etnis non-Tionghoa, demikian pula dengan dosen-dosen dan pekerja-pekerja non-akademiknya. Dari dua belas orang mahasiwa/i yang diterima di angkatan pertama tercatat ada seseorang dari etnis Bali. Demikian pula, dari dua belas tenaga dosen pertama, salah seorang di antaranya adalah non-Tionghoa. Angka ini terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Sampai tahun 1998, dari total 310 alumni Sekolah Tinggi Teologi Aletheia (STTA), 70 persennya adalah orang Tionghoa, sementara 30 persennya adalah orang-orang non-Tionghoa. Mereka berasal dari berbagai gereja non-Tionghoa di Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan dan sampai ke pulau Nias.

XX, 2000) dan Pdt. Dr. Peter Wongso, “Almamater Yang Penuh Anugerah Allah” dalam Daniel Lucas Lukito & Andreas Hauw, eds. Seminari Alkitab Asia Tenggara: Inspired By the Word to Inspire the World (Malang: SAAT, 2012).

18 Lihat Rev. Paulus Suhindro Putra, S.Th dalam 20 Th HUT Gereja

Kristen Kalam Kudus Jakarta, 26. Menurut Peter Wongso, sejak tahun 1966 MAAT melakukan perubahan orientasi visi dan misinya dari kepada orang Tionghoa menjadi lintas etnis. Karena itu sejak tahun itu bahasa pengantar kuliah diubah ke dalam bahasa Indonesia dan mulai diumumkan penerimaan mahasiswa non-Tionghoa pula. Lihat Pdt. Dr. Peter Wongso dalam Lukito & Hauw, eds. Seminari Alkitab Asia Tenggara, 09.

19Wawancara bp SC, Surabaya, 24 September 2011.

Tabel 4.1. Data Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Aletheia (STTA) Angkatan I-XXV Menurut Latar Belakang Gerejanya21

No Angkatan Tahun

Wisuda

Jumlah Lulusan Berdasarkan

Latar Belakang Gereja Total

Tionghoa Non Tionghoa

1 I 1973 12 --- 12

2 II 1974 18 2 20

3 III 1975 14 2 16

4 IV 1976 5 --- 5

5 V 1978 11 2 13

6 VI 1979 7 3 10

7 VII 1980 6 3 9

8 VIII 1981 2 3 5

9 IX 1982 5 4 9

10 X 1983 8 6 14

11 XI 1984 7 3 10

12 XII 1985 8 5 13

13 XIII 1986 6 2 8

14 XIV 1987 5 3 8

15 XV 1988 4 3 7

16 XVI 1989 10 6 16

17 XVII 1990 4 1 5

18 XVIII 1991 7 6 13

19 XIX 1992 13 4 17

20 XX 1993 6 4 10

21 XXI 1994 1 3 4

22 XXII 1995 10 4 14

23 XXIII 1996 17 8 25

24 XXIV 1997 15 6 21

25 XXV 1998 15 11 26

JUMLAH 216 94 310

21 Diolah dari Buku Data Alumni Institut Theologia Aletheia (Lawang:

Seklusifitas orang-orang Tionghoa Kristen di GKT juga dibuka melalui usaha-usaha penanaman gereja baru di kalangan orang-orang non-Tionghoa. Langkah resmi pertama dimulai dari Sidang Sinode Ke-7 tahun 1975, dengan disahkannya program

pembukaan pos-pos pekabaran Injil (Pos PI) baru.22 Program ini

terlaksana pada tahun 1977 dengan dibukanya Pos PI di Sumbawa

Besar, Sendang (Tulung Agung) dan Mimbo-Situbondo.23 Dari

ketiga tempat ini, Sumbawa Besar dan Sendang adalah pos yang didirikan di kalangan orang non-Tionghoa.

Setelah dua pos itu, dua pos lain yang ditanam di antara orang-orang non-Tionghoa, adalah Pos PI Banyumanik, Semarang dan Pos PI Sawojajar, Malang. Pos Banyumanik dimulai pada

akhir tahun 197924 sementara Pos Sawojajar pada bulan Desember

1985.25 Keduanya sama-sama berlokasi di tengah perkampungan

orang muslim. Selain di kedua tempat itu, tempat lain yang sempat ditengok adalah Timor Timur. Lokasi ini jadi perhatian karena saran Mayor Pdt. Dj. Bengngu, Kepala Rawatan Rohani Kodam XVI/Udayana, yang hadir di persidangan sinode pada awal tahun 1980. Namun niat ini kemudian dibatalkan. Tidak ada penjelasan resmi mengenai alasan pembatalannya. Namun dapat diduga bahwa hal itu disebabkan oleh situasi keamanan yang belum

kondusif.26 Meski begitu, mengikuti permintaan, lagi-lagi, Mayor

Pdt. Dj. Bengngu, orang-orang Tionghoa Kristen di GKT sempat

memberikan “bantuan materiil (pakaian, obat-obatan, dan

22 Kumpulan Keputusan Sidang Sinode GKT ke-7 Tahun 1975, nomor

10.g.

23 Kumpulan Keputusan Sidang Sinode GKT Ke-8 Tahun 1977, nomor

21.

24“Kronologis Berdirinya Pos PI GKT Banyumanik,” Bulletin Sinode

Gereja Kristus Tuhan No. 17, Desember 1992: 21-22.

25“Mengenal Jemaat GKT: Pos PI Sawojajar

,” Buletin Sinode Gereja Kristus Tuhan No. 4 Tahun 1988: 6-7.

26

sebagainya) kepada rakyat Timor-Timur guna ikut membantu meringankan beban penderitaan mereka.”27

3. Memeluk Kewarganegaraan Indonesia

Dalam peraturan-peraturan resmi yang berhubungan dengan asimilasi, sama sekali tidak ada klausul yang memaksa orang-orang Tionghoa asing untuk menjadi warga negara Indonesia. Dalam kebijakan pokok penyelesaian masalah orang Tionghoa diatur bahwa hal itu diserahkan kepada pilihan orang

Tionghoa sendiri.28 Namun demikian, hal itu tidak berarti bahwa

pemerintahan Orde Baru tidak punya keinginan sama sekali untuk me-WNI-kan orang-orang Tionghoa. Keinginan ini ada dan tercermin dalam kesempatan yang diberikan oleh instruksi itu untuk menjadi WNI. Situasi pasca 1965 dan kecurigaan tentang peran negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam Gerakan 30 September 1965 membuat keinginan tersebut tidak berhenti hanya sampai pada status legal-politik sebagai WNI, seperti yang pernah disepakati dengan Pemerintah Tiongkok dalam Perjanjian

Dwi-Kewarganegaraan tahun 1955,29 tetapi lebih jauh lagi daripada itu,

orang Tionghoa harus menjadi WNI yang terasimilasikan ke dalam masyarakat dan budaya Indonesia sepenuh-penuhnya.

Salah satu tandanya adalah nama yang bercorak Indonesia.30

Tetapi bagi orang-orang Tionghoa WNA di Jawa Timur masih ada lagi tuntutan-tuntutan lain yang harus dipenuhi untuk dapat diterima sebagai WNI sejati. Itu adalah mengganti

27 “Kumpulan Keputusan Sidang Sinode GKT Ke

-9 Tahun 1979 (Tanggal 15-17 Januari 1980)” dalam Sinode GKT, Tata Gereja & Peraturan Khusus, Edisi Revisi 2008 (Malang: Sinode GKT, 2008), 82.

28 Lihat Instruksi Ketua Presidium Kabinet Ampera No.

37/U/IN/6/1967 tanggal 7 Juni 1967 tentang Kebijaksanaan Pokok Penyelesaian Masalah Cina Bab I pasal 11.

29 Lihat David Mozingo, Chinese Policy Toward Indonesia 1949-1967

(Jakarta: Equinox Publishing, 2007), 117-118.

30 Lihat Keppres No. 240 tahun 1967, 6 Desember 1967, tentang

agamanya, mengganti bahasa dan mengganti identitas suku.31 Untuk memaksa orang-orang Tionghoa WNA mau menjadi WNI Jenderal Soemitro, Pepelrada Jatim, “memisahkan mereka yang masuk WNI” dari “yang tetap WNA” dan memberi perlakuan yang berbeda kepada keduanya. Jika yang WNI dibebaskan dari

pajak perorangan maka yang WNA wajib membayarnya.32 Lalu,

jika usaha dan tempat usaha para WNI dijamin aman maka rumah dan tempat usaha orang-orang Tionghoa WNA akan

diambil alih dan diserahkan kepada orang-orang pribumi.33

Sampai pertengahan tahun 1966 orang-orang Tionghoa

asing di GKT hampir semuanya berkewarganegaraan asing.34

Alasan yang mendorong mereka tetap memilih berstatus demikian dikarenakan kuatnya ikatan emosional dan kultural dengan negara asalnya. Bagi generasi pertama yang lahir dan dibesarkan di Tiongkok kesadaran pribadi sebagai warganegara Tiongkok sangat

kuat.35 Bagi mereka berlaku apa yang dalam peribahasa Tionghoa

dikatakan “Kalau daun jatuh maka ia harus kembali ke asalnya.”36

Sebagai bangsa Tionghoa mereka tidak mau mati di sini. Status warga negara Tiongkok terus dipertahankan supaya bisa pulang kembali dan meninggal di Tiongkok. Bagi generasi kedua, ikatan dengan budaya dan kebangsaan Tiongkok lebih banyak dipengaruhi oleh pendidikan yang diterimanya di sekolah-sekolah asing Tionghoa, yang mendidiknya untuk mencintai budaya,

31 Ramadhan K.H, Soemitro: Dari Pangdam Mulawarman sampai

Pangkopkamtib (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), 119-121.

32 Benny G. Setiono,

Tionghoa dalam Pusaran Politik: Menyingkap Fakta Sejarah Tersembunyi Orang Tionghoa di Indonesia. (Jakarta: TransMedia Pustaka, 2008), 989.

33 Ibid. Keputusan ini berujung kepada pengambilan paksa toko-toko

dan rumah-rumah milik orang Tionghoa asing di sejumlah kota di Jawa Timur.

34 Kesempatan pertama diberikan setelah kemerdekaan Indonesia,

yakni sejak 1946-1947. Kesempatan kedua diberikan lagi pada 1950-1951 sebagai hasil kesepatan Konferensi Meja Bundar. Kesempatan ketiga diberikan setelah UU No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Indonesia disahkan.

35 Penjelasan bp SU, via telpon, 24 April 2013; Wawancara bp ST,

Surabaya, 31 Januari 2011; Wawancara bp TJ, 8 Februari 2010.

bangsa dan tanah airnya di Tiongkok.37 Karenanya, seperti ayah

dan ibunya, mereka juga ingin pulang kembali ke Tiongkok pada

suatu hari nanti.38

Namun situasi pasca 1965 menempatkan orang-orang Tionghoa Kristen di GKT dalam keadaan yang benar-benar sulit. Mulai tahun 1966 aksi-aksi anti-Tionghoa marak terjadi di mana-mana sementara dampak pemberlakuan peraturan-peraturan khusus untuk orang Tionghoa mulai terasa pahit. Kejadian pahit pertama adalah penutupan sekolah-sekolah asing Tionghoa dan pengambilalihan aset-aset sekolah itu oleh pemerintah dan

militer.39 Giliran berikutnya adalah rumah-rumah dan

tempat-tempat usaha orang Tionghoa.40 Seorang informan di kota Jember

menceritakan bahwa toko kepunyaan orang tuanya diambil alih oleh tentara bersenjata lengkap dibantu oleh sejumlah besar warga

masyarakat.41 Informan lain yang tinggal di Malang hanya bisa

menyaksikan dengan sedih dan marah proses pengambilalihan

37 Lihat Lea F. Williams . “Nationalistic Indoctrination in the Chinese Minority Schools in Indonesia,” Comparative Education Review, Vol. 1, No. 3 (Feb., 1958): 12-17. Bnd. Wawancara bp SC, Surabaya, 24 Septmeber 2011; Wawancara bp TWL, Malang, 12 Agustus 2009; Wawancara ibu LA, Jember, 18 September 2013.

38 Wawancara bp SC, Surabaya, 24 September 2011. Seorang

informan lain mengakui bahwa ia lahir dan dibesarkan dalam sebuah keluarga Kristen yang taat namun setelah sekolah asing Tionghoa ia malah menjadi ateis dalam kurun waktu yang cukup lama. Ia mulai berkenalan dengan tulisan-tulisan Marxisme semasa studinya di level menengah atas pada tahun 1955-1958. Ia meninggalkan kepercayaan Kristennya dan mengaku menjadi atheis selama lebih dari dua dekade kemudian. Ia begitu mencintai Tiongkok dan pemimpinnya. Lihat Wawancara bp TWL, Malang, 12 Agustus 2009.

39 Wawancara bp SU, Surabaya, 6 Februari 2010; Wawancara ibu

YKY, Surabaya, 9 Februari 2010; Wawancara ibu WW, Genteng, 27 Januari 2012; Wawancara ibu LA, Jember, 18 September 2013; Wawancara bp TWL, Malang, 12 Agustus 2009.

sebuah toko sepatu milik seorang Tionghoa yang ia kenal dengan baik sekali.42

Segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan penguasa militer di Jawa Timur serta aksi-aksi kekerasan massa mereka memberi pesan yang sangat kuat kepada orang-orang Tionghoa Kristen di GKT bahwa mereka harus menjadi WNI jika mau terus tinggal dan bekerja di Indonesia. Ongkos yang harus dibayar akan sangat mahal sekali bila terus mempertahankan

status WNA-nya.43

Dua persoalan lain yang turut mempengaruhi pilihan menjadi WNI, yang dihadapi oleh orang-orang Tionghoa Kristen di GKT adalah masalah kepemilikan atas tanah dan properti di atasnya, serta masalah kepengurusan gereja yang harus dijabat oleh WNI. Menurut ketetapan hukum kolonial, lembaga keagamaan seperti THKTKH Klasis Jatim diizinkan memiliki tanah dan properti lainnya serta boleh diurus oleh orang-orang asing. Namun setelah Indonesia merdeka, situasinya benar-benar berubah seratus delapan puluh derajat. UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria mengaskan bahwa hanya WNI saja yang dapat “memperoleh sesuatu hak atas tanah.”44

Orang asing dan orang yang memiliki kewarganegaraan ganda, menurut Pasal 21 ayat 2 dan 3 tidak memiliki hak tersebut. Dengan peraturan ini maka secara prinsip semua orang Tionghoa WNA di GKT tidak bisa memiliki hak milik apapun atas tanah.

Pasal 49 memberikan jaminan bahwa tanah-tanah milik badan-badan keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi oleh

42

Wawancara bp TWL, Malang, 12 Agustus 2009. Dalam catatan Benny G. Setiono, kematian ini terjadi karena serangan jantung setelah tokonya ditutup. Lihat Setiono, Tionghoa Dalam Pusaran Politik, 989-990.

43 Seorang informan menceritakan bahwa alasan suaminya memilih jadi WNI ialah karena jika tidak WNI maka “tidak boleh buka usaha.”

Sebagai anak tertua, suaminya bertanggung jawab mengurus keluarga dan memelihara adik-adiknya. Agar bisa buka usaha dan usahanya jalan terus maka mau tidak mau suaminya akhirnya harus masuk WNI. Wawancara ibu WW, Genteng, 27 Januari 2012.

negara. Itu berarti sebagai lembaga keagamaan GKT seharusnya bisa punya hak untuk memiliki tanah dan properti di atasnya. Namun karena hampir semua orang GKT dan pengurus gereja ini adalah WNA serta lembaga ini belum diakui oleh pemerintah sebagai yang dapat memiliki hak milik maka sesuai dengan Ketentuan-Ketentuan Konversi Pasal II Ayat 2 dari undang-undang yang sama THKTKH Klasis Jatim hanya bisa mendapatkan hak guna usaha atau hak guna bangunan saja. Dengan keadaan ini maka semua tanah dan properti di atas tanah orang Tionghoa Kristen di GKT, yang sejak awal abad ke-20 telah dibeli dengan uang dan usaha mereka sendiri dan yang menurut hukum kolonial diakui sebagai milik mereka, demi hukum kini harus lepas dari kepemilikannya.

Jemaat berbahasa Kanton dari gereja THKTKH di Surabaya pernah merasakan konsekuensi pahit dari undang-undang baru itu. Pada tahun 1958 mereka pernah mengajukan

permohonan kepada Menteri Agraria supaya diizinkan

“memindahkan ke atas nama” Yayasan Tiong Hoa Kie Tok Kauw Hwee (THKTKH) Surabaya, sejumlah tanah yang dibeli pada

tahun 20-an dan seterusnya oleh Tjhing Nian Tjik Kiem Hwee,

sebuah perkumpulan orang-orang Kristen jemaat Kanton di

Surabaya.45 Permohonan ini ditolak oleh Menteri Agraria pada 30

Desember 1961.46 Dasar penolakan tidak disebutkan. Namun

berdasarkan interpretasi Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur, hal

itu tampaknya disebabkan oleh kenyataan bahwa “para pengurus

dan anggota-anggota” Yayasan THKTKH Surabaya adalah

“orang-orang warganegara asing” dan karena itu memenuhi

klausul Ps 21 UU No. 5/1960 tersebut.47 Dengan tiadanya izin itu

maka tanah-tanah tersebut dengan sendirinya menjadi milik negara. Jemaat berbahasa Kanton dari gereja THKTKH Surabaya

45

Surat Permohonan kepada Menteri Agraria ini disampaikan melalui kuasa hukumnya, Raden Slamet, pada tanggal 9 Agustus 1958.

46 Surat Keputusan Menteri Agraria No. Peta.6/27/13, tanggal 30

Desember 1961.

47 Surat Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No. I/Agr/875/Ic kepada

masih dapat mempergunakannya namun dengan status “hak pakai” sambil membayar ongkos sewa yang sangat besar setiap

bulan dan setiap tahun.48 Tanah dan rumah yang dibeli dengan

susah payah itu kini lepas dari kepemilikan karena ketentuan undang-undang.

Dengan seluruh tekanan tersebut orang-orang Tionghoa Kristen di GKT kemudian berbondong-bondong memilih menjadi WNI. Sejumlah pemimpin dan pekerja gerejawi Sinode GKT langsung mengajukan permohonan untuk menjadi WNI beberapa bulan setelah sidang sinode pertama tahun 1968 usai. Mereka adalah Liong Sing Ngien, Liong Sing Hong dan Oh Kim Tjoen dari Surabaya serta Pdt. Tong Tjong Hway, Tan Ie Lie dan Ko Lie

Ong dari Malang.49 Atas bantuan Pengurus DGI dan seorang pria

bernama Semangoen di Jakarta,50 pada awal tahun 1970

permohonan mereka dikabulkan, dan keenamnya mendapat status resmi “warganegara Republik Indonesia.”51 Lalu, mengikuti

ketentuan kebijakan asimilasi, mereka mengganti namanya dengan nama-nama Indonesia. Liong Sing Ngien menjadi Singgih Lukito Setiawan, Pdt. Tong Tjong Hway menjadi Pdt. Joseph Tong, Tan Ie Lie menjadi Daniel Tanaya, Liong Sing Hong menjadi Solomon Lukito Setiawan dan Ko Lie Ong menjadi Albert Konaniah.

48 Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tanggal 5

Mei 1962, yang ditujukan kepada Liong Sing Ngien, Kuasa Yayasan THKTKH Surabaya. Uang sewa bulanannya adalah Rp 750,- dan Rp 2500,- sementara uang sewa tahunannya adalah Rp 4500,- dan Rp 15.000,-

49 Lihat Surat Kepala Seksi Intelligence Komando Daerah Inspeksi

Kepolisian 101 Surabaya kepada Kepala Pengadilan Negeri Surabaya No. 1587/C4/Intell/1968 tanggal 10 September 1968 tentang Pewarganegaraan dan Surat Kepala seksi Orang Asing Kejaksaan Negeri Surabaya dan kepada Kepala Pengadilan Negeri Surabaya No. 36/Pw/S10A/1968 tanggal 23 September 1968tentang Keterangan tentang “politieke betrouwbaarheid.” .

50

Dalam surat ucapan terima kasih BP Sinode GKT kepada DGI,

dituliskan bahwa bantuan itu diterima “tak lama jang baru lalu.” Itu artinya,

amat berdekatan dengan saat dikeluarkannya keputusan penerimaan keenamnya menjadi WNI. Lihat surat ucapan terima kasih BP Sinode GKT kepada DGI, tanggal 25 April 1970.

51 Lihat Surat Liong Sing Ngien kepada Bapak Semangoen di Jakarta,

Paksaan lain yang turut mendorong para pemimpin GKT memilih menjadi WNI adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan WNA yang bekerja di Indonesia. Dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 Bab I Pasal 3 diatur bahwa setiap WNA “yang bekerja dan berusaha di Indonesia harus memiliki izin kerja dan izin usaha yang sah.” Itu artinya semua pekerja gereja asing yang bekerja sebagai pendeta atau guru Injil di jemaat-jemaat THKTKH Klasis Jatim dan GKT harus mempunyai surat izin kerja. Mereka yang tidak memiliki izin kerja tidak diperbolehkan bekerja, apalagi memimpin sebuah organisasi gereja. Soal ini mengemuka dalam kesadaran orang-orang Tiongho Kristen di GKT ketika pada tahun 1970 Koo Twan Tjhing, yang baru terpilih sebagai Ketua BP Sinode untuk kedua kalinya, harus melepaskan jabatan itu karena masih berstatus WNA.

Proses menjadi WNI sempat terhenti sesaat setelah pada akhir tahun 1966 Menteri Kehakiman mengeluarkan suatu instruksi penangguhan. Setelah hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok dibekukan pada akhir tahun 1967, pada 1 Februari 1968 izin kembali diberikan kepada pengadilan negeri setempat untuk memproses permohonan orang-orang Tionghoa asing yang ingin menjadi WNI. Hanya saja kali ini biayanya

dilipatgandakan dari Rp 30.000,- menjadi Rp 100.000,- per orang52

Meski ongkosnya begitu besar namun sejumlah besar orang Tionghoa Kristen di GKT tetap saja mengajukan permohonan

menjadi WNI.53

4. Menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) yang Pancasilais

Orde Baru memposisikan dirinya berbeda dari Orde Lama dengan tekad dan tujuannya untuk “memurnikan pelaksanaan

52Ceramah Siauw Giok Tjhan Di Seminar PPI Belanda (5/10) dalam

http://www.minihub.org/siarlist/msg00709.html (diakses pada 18.12.2013)

53

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.” Ia adalah “tatanan seluruh peri-kehidupan Rakyat, Bangsa dan Negara yang

diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan

Undang-undang Dasar 1945.”54 Masyarakat yang hendak diwujudkan oleh

tatanan ini adalah “Masyarakat Pancasila,”55 sebuah masyarakat yang tidak hanya memiliki Pancasila namun memahami dan menghayati Pancasila “serta berusaha untuk mengetrapkannya

dalam kehidupan sehari-hari.”56 Oleh sebab itu, selain

pembangunan ekonomi, fokus lain yang menjadi perhatian pemerintahan Orde Baru adalah membangun dan membina tiap-tiap warganegara Indonesia menjadi insan-insan Pancasilais.

Tekanan pemerintahan Orde Baru kepada Pancasila

diketahui pula oleh orang-orang Tionghoa Kristen di GKT.57

Karena itu dalam hubungannya dengan pemerintah, tanpa malu-malu ditunjukkan sikap yang positif dan mendukung ideologi negara tersebut. Malah, ketika sebagian besar pemimpin dan pekerja-pekerja gerejawi GKT masih berstatus WNA, mereka sudah memperlihatkan bahwa dirinya dan pekerjaannya adalah yang memperjuangkan Pancasila. Itu dimulai pada tahun 1967 ketika Walikota Surabaya mengeluarkan peraturan baru yang mengatur besaran biaya pembuatan kartu penduduk khusus bagi orang asing. Sembilan orang pekerja gerejawi THKTKH Klasis

Jatim di Surabaya terkena dampak peraturan ini.58 Mengingat

54 Krissantono, ed., Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila.

(Jakarta: CSIS, 1976), 17.

55 Ibid., 22. 56 Ibid., 82.

57 Dalam Surat Kepala Staf PEPELRADA Jatim Kepada Ketua B.P.

Gereja Kristen Tionghoa Klasis Jatim No. B 437/1966 tertanggal 6 Agustus 1966 tentang Pekabaran Injil, para pemimpin GKT diminta untuk menyerahkan data diri lengkap semua anggota pengurus dan seluruh anggota jemaatnya.

Dasar permintaan itu adalah “Demi Pantjasila dan terbinanya ketenangan/ketertiban” umum. Surat ini tampaknya menjadi perkenalan

awal orang Tionghoa Kristen di GKT dengan ide pentingnya Pancasila di mata penguasa baru.

58 Mereka adalah Pdt. Yio Pek Eng, Pdt. Tsang To Hang, Pdt. Ong

jumlah yang harus dibayarkan sangat besar maka pada tanggal 15 Februari 1967 Badan Pengurus (BP) Gereja THKTKH Klasis Jatim memohon kepada Walikota Surabaya agar membebaskan biaya untuk kesembilan orang tersebut. Dasar yang dipakai ada dua. Yang pertama adalah Surat Keputusan Pepelrada Jawa Timur No. Kep.75/12/1966, yang isinya membebaskan semua pekerja WNA di bidang keagamaan dari membayar Pajak Bangsa Asing (PBA) menurut ketetapan UU No. 74 Tahun 1958. Yang kedua adalah karena biaya hidup kesembilan orang itu diperoleh bukan dari pekerjaan tetapi dari “persembahan jang diterima daripada anggota2 djemaat jang mereka lajani didalam bidangnya masing2.”59

Sampai mendekati akhir tahun 1967 permohonan tersebut tidak digubris. Karena itu pada tanggal 2 Desember 1967, BP Gereja THKTKH Klasis Jatim kembali bersurat dengan

alasan-alasan yang sama seperti di surat pertama.60 Namun permohonan

tetap tidak dihiraukan. Malah Kepala Bagian Penduduk dari Kantor Kotamadya Surabaya menjelaskan bahwa kesembilan orang itu “tetap diharuskan membajar beaja pendaftaran kartu penduduk.” Pada awal tahun 1968 BP Gereja Kristen Tionghoa

(GKT) Klasis Jatim sekali lagi menyurati Walikota Surabaya.61

Surat kali ini berbeda dari surat bulan Desember karena disertai dengan tanda tangan Pdt. Rasjid Padmosoediro, Petugas Bagian Kristen Jawatan Urusan Agama Propinsi Jawa Timur, sebagai

59 Surat BP Gereja Kristen Tionghoa (THKTKH) Klasis Jatim Kepada

Walikota Surabaya No. 052/P2KH/66-68 tentang permohonan pembebasan pembayaran biaya pendaftaran Kartu Penduduk Khusus Orang Asing tanggal 15 Februari 1967.

60 Surat BP Gereja Kristen Tionghoa Klasis Jatim Kepada Walikota

Surabaya No. 136/P2KH/66-68 tentang “Mohon pembebasan pembayaran

biaya pendaftaran Kartu Penduduk Khusus Orang Asing” tertanggal 2

Desember 1967.

61 Surat BP Gereja Kristen Tionghoa Klasis Jatim Kepada Walkikota

pihak yang mengetahui. Namun surat ini pun tak kunjung direspons.

Pada akhir tahun 1968, surat kembali dilayangkan kepada walikota Surabaya. Dua alasan baru kini ditambahkan sebagai dasar pembebasan. Yang pertama adalah Pancasila, dan yang kedua adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang pembebasan bayar Sumbangan Wajib Pajak Istimewa (SWI) bagi

pekerja-pekerja gereja GKT.62 Tentang Pancasila, Dalam

permohonannya, BP Sinode GKT menulis demikian

Oleh sebab itu, demi penghargaan dan kemurahan

kepada Rohaniwan sebagai pelopor dan pengemban

Pantjasila, chususnya Sila Pertama, Ketuhanan Jang Maha Esa, maka kami mohon kebijaksanaan dan kemurahan hati Bapak, kiranya Rohaniwan2 itu beserta keluarga jang mendjadi tanggungan mereka

itu diperketjualikan dari pembajaran termaksud.63

Surat ini langsung direspons. Tidak makan waktu panjang keluar Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 3500/1255 tertanggal 28 Desember 1968, yang menyatakan bahwa kesembilan orang pekerja gerejawi GKT di atas dibebaskan dari biaya pembuatan kartu penduduk khusus untuk orang asing. Pelajaran berharga yang diperoleh pemimpin GKT dari kejadian ini adalah pentingnya memberikan dukungan terbuka kepada Pancasila dalam urusan-urusan dengan pemerintah. Karena itu, dasar yang sama kembali dipergunakan pada waktu mengajukan

permohonan pembebasan pembayaran pajak untuk orang asing64

62 Lihat isi Surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur No.

Sek-73/A/1968 tentang pembebasan pembayaran SWI bagi rohaniwan Sinode Gereja Kristus Tuhan, tanggal 22 Agustus 1968.

63Surat BP Sinode GKT kepada Walikota Surabaya No.

98/Sek/Jst/68-70 tentang Mohon Ulang Pembebasan pembayaran biaya pendaftaran Kartu penduduk Khusus Orang Asing, tanggal 12 Desember 1968. Cetak miring adalah tekanan saya.

64 UU No. 74 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

bagi pekerja-pekerja gerejawi GKT di Surabaya dan di

Genteng-Banyuwangi.65 Meski berkewarganegaraan asing para pekerja

gerejawi GKT tetap “pelopor dan pengemban Pantjasila,

chususnya Sila Pertama, Ke-Tuhanan Jang Maha Esa.”66 Para

pekerja gerejawi asing ini patut dibebaskan dari pajak karena mereka mendukung cita-cita Orde Baru untuk membangun Masyarakat Pancasila. Dan mereka sendiri, sekalipun orang asing, sesungguhnya adalah manusia-manusia Pancasilais.

Agar dukungan yang diperlihatkan kepada Pancasila tidak tampil pragmatis namun substansial dan melekat erat dengan iman yang dihayati oleh orang-orang GKT sendiri, sebuah artikel yang

dimuat dalam majalah Berita Geredja Sinode Geredja Kristus Tuhan

No. 10, July-September 1971, menjelaskan bahwa GKT menerima dan mendukung Pancasila karena ajaran-ajaran Pancasila cocok dan sejalan dengan iman Kristen. Artikel yang berjudul “Kesaktian Pantja – Sila” ini dimulai dengan ajakan untuk bersyukur kepada Tuhan karena:

telah mengaruniakan kepada Bangsa Indonesia suatu DASAR NEGARA jg begitu baik, jaitu PANTJA SILA sehingga negara kita selama 26 tahun ini dapat berdiri dengan tegak dan teguh dan

TAHUN 1957 NO. 63) sebagai Undang-undang, mengatur bahwa setiap WNA yang berdomisili dan bekerja di Indonesia diwajibkan membayar Pajak Bangsa Asing (PBA) setiap tiga tahun sekali, terhitung sejak 1 Januari 1957. Besarnya pajak yang harus dibayar menurut Pasal 11 adalah Rp 1500,- untuk kepala keluarga, Rp 750,- untuk isteri, dan Rp 375,- untuk anak-anak dan anggota keluarga lain yang tinggal bersama. Setiap tiga tahun besarnya akan ditinjau kembali menurut keadaan zaman itu.

65

Dua pekerja gerejawi asing di Genteng adalah Pdt. Liem Tjhie Thing dan Ev. Tan Hwa Khiang.

66

dapat mengatasi segala kesulitan dan kesukaran

di-tengah2 dunia jang bergelora ini.67

Selanjutnya Phoa Oen Keng, penulis artikel itu, mengklaim bahwa pencipta Pancasila ini “sungguh mendapat

ilham dari Tuhan.” Itulah sebabnya maka isi dan jiwa Pancasila

“sangat tjotjok dengan Firman Tuhan dan pengadjaran2 Tuhan Jesus jang tercatat didalam Alkitab.”68 Ia kemudian menjelaskan

bahwa Pancasila cocok dengan pesan Yesus Kristus di dalam Markus 12:28-31 tentang Hukum Kasih dan dengan pesan Imamat 19:13-18 tentang mengasihi sesama manusia. Ia mengakhiri tulisannya dengan suatu penegasan sbb.:

Djelaslah bagi kita, bahwa kelima sila dari Pantja sila itu sesuai dengan torat dan Firman Tuhan, karena seseorang jang berTuhan tentu mendjadi manusia jang adil dan beradab, dapat mengasihi sesama dan mewudjudkan persatuan bangsa, sehingga rakjatpun dapat dipimpin oleh hikmat dalam permusjawaratan dan kebidjaksanaan didalam negara kita ini.

Maka dari sebab itu, tugas jang penting pada masa kini ialah mengabarkan Indjil se-luas2nja, supaya banjak orang jang mengenal Tuhan dan dapat mengamankan dan mengamalkan Pantja sila sebagai dasar negara kita. Mohon Tuhan Jang Maha Esa akan memberkati kita semua.

Amin.69

Untuk mengukuhkan komitmen dan dukungannya yang penuh kepada pembangunan manusia-manusia Pancasilais maka kurang dari dua tahun setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat

67 Pdt. Phoa Oen Keng, “Kesaktian Pantja-Sila,” Berita Geredja

Sinode Geredja Kristus Tuhan No. 10, July-September 1971: 12-13.

68

Ibid., 13.

Republik Indonesia (MPR RI) mengeluarkan ketetapan tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4), para pemimpin GKT menyediakan dirinya untuk ditatar P4. Penataran dilakukan tepat di tengah-tengah acara Sidang Sinode GKT Ke-9 tahun 1980 di STTA Lawang. Sebanyak 75 orang peserta dari kalangan pendeta, pengabar Injil dan anggota-angota majelis

jemaat dari seluruh jemaat GKT mengikuti penataran ini.70 Dari

penataran ini dukungan kepada Pancasila akhirnya berpuncak pada penerimaan bulat Pancasila sebagai asas “dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”71

Sekarang tidak hanya para anggota dan pekerja gerejawinya saja yang Pancasilais, lembaga keagamaannya pun adalah lembaga yang Pancasilais. Orang-orang Tionghoa Kristen di GKT, baik secara individual maupun institusional, adalah WNI yang berjiwa Pancasila. Mereka bukan sekedar WNI tetapi WNI pelopor dan pengemban Pancasila.

5. Mempergunakan Bahasa Indonesia

Larangan pemakaian bahasa Tionghoa oleh Pepelrada Jatim pada tahun 1967 diresponi oleh orang-orang Tionghoa Kristen di GKT dengan meneruskan model pengelolaan organisasi gereja yang diwarisi dari THKTKH Klasis Jatim, yang memakai dua macam sekretaris dalam kepengurusan pusat gereja. Sekretaris pertama adalah untuk administrasi dan korespondensi dalam bahasa Indonesia dan sekretaris yang kedua untuk bahasa Tionghoa. Selanjutnya, sejak tahun 1968, sidang-sidang sinode GKT secara resmi dilakukan dalam dua bahasa.

Pada tahap awal sidang masih didominasi oleh bahasa Tionghoa sebab penggunanya jauh lebih banyak. Hal itu berjalan terus sampai kemudian berubah dalam Sidang Sinode GKT Ke-8

70

Notulen Sidang Sinode GKT Ke-9, Lawang, 15-17 Januari 1980: 6.

71

dan Ke-9 tahun 1977 dan 1979. Dalam kedua sidang ini, orang-orang Tionghoa Kristen di GKT memutuskan tidak lagi memakai

dua bahasa melainkan satu saja, bahasa Indonesia.72 Peraturan ini

terasa ganjil karena pemakai bahasa Tionghoa sebenarnya masih

cukup banyak.73 Bagaimana mereka sampai kepada keputusan ini?

Tampak sekali bahwa hal berhubungan erat dengan kehadiran unsur pemerintah dan militer serta dan situasi yang sedang mengitari GKT saat itu.

Dalam sidang sinode tahun 1977 tercatat hadir Dirjen Bimas Kristen/Protestan Departemen Agama R.I., Pembimbing Bimas Kristen/Protestan Provinsi Jawa Timur, Wakil Sekretaris Umum PGI, Ketua Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wethan (GKJW) dan Ketua Moderamen Sinode Gereja Kristen Indonesia Jawa Timur (GKI Jatim). Dalam sidang sinode tahun 1979, Dirjen Bimas Kristen/Protestan kembali hadir. Ia ditemani oleh Pembimbing Bimas Kristen/Protestan Provinsi Jawa Timur dan dua orang pendeta tentara dari dua Kodam yang berbeda. Yang pertama adalah Letnan Kolonel Pdt. J.S. Saragih, Kepala Rawatan Rohani Protestan Kodam VIII/Brawijaya, Jawa Timur dan Mayor Pdt. Dj. Bengngu, Kepala Rawatan Rohani Protestan Kodam XVI/Udayana, Denpasar.

Para tamu khusus ini terakhir kali hadir lengkap dalam sidang sinode pertama tahun 1968. Pada sidang tahun 1972, yang

hadir hanya Pembimas Kristen/Protestan Jawa Timur,

Hardjoprajitno, bersama Kepala Rawatan Rohani Protestan Kodam VIII/Brawijaya, Mayor Pdt. A.J.I. Rampen, dan utusan-utusan Sinode GKI Jatim. Sidang tahun 1973, yang hadir hanya Pembimas Kristen/Protestan Jawa Timur sementara dalam sidang sinode tahun 1975 turut hadir Pdt. P.M. Sihombing, wakil

72

Lihat Notulen Sidang Sinode Gereja Kristus Tuhan Ke-7, Lawang, 26-28 Oktober 1977: 1 dan Notulen Sidang Sinode Gereja Kristus Tuhan Ke-9, Lawang, 15-17 Januari 1980: 3. Sidang Sinode ke IX seharusnya dilakukan pada akhir tahun 1979. Namun karena satu dan lain hal baru dapat dilakukan pada bulan Januari 1980. Notulen sidang tetap memakai angka tahun 1979 dan diberi penjelasan dilakukan pada bulan Januari 1980.

Sekretaris Umum DGI dan Pdt. R.W.K. Adisoesila, utusan Dewan Gereja-gereja Wilayah (DGW) Jawa Timur, Bali, Lombok. Selain itu turut pula hadir seorang utusan dari Sinode GKI Jatim.

Kehadiran tamu-tamu khusus dalam sidang tahun 1977 dan 1979 ini adalah atas permintaan BP Sinode GKT. Mereka sengaja diundang karena pada masa itu GKT sedang berhadapan dengan sejumlah masalah pelik. Secara internal, sedang terjadi konflik di antara BP Sinode GKT dengan sejumlah jemaat GKT di Kota Surabaya. Konflik dipicu oleh masalah wewenang sinode dan jemaat setempat, masalah status kepemilikan harta benda jemaat setempat, pentahbisan pendeta yang tidak diakui sinode, skorsing yang berujung kepada pemecatan sejumlah anggota majelis sebuah jemaat di Surabaya, pertikaian di antara faksi-faksi yang mendukung sekolah teologi SAAT dan STTA, dan terakhir fitnah yang dilancarkan kepada Ketua BP Sinode GKT sebagai anggota PKI. Dalam seluruh konflik ini, para pemimpin GKT melakukan banyak komunikasi dengan wakil-wakil pemerintah di Departemen Agama pusat dan provinsi, DGI dan militer di Jawa Timur untuk meminta bantuannya. Kehadiran mereka secara lengkap dalam sidang tahun 1977 dan 1979 merupakan hasil dari komunikasi-komunikasi tersebut.

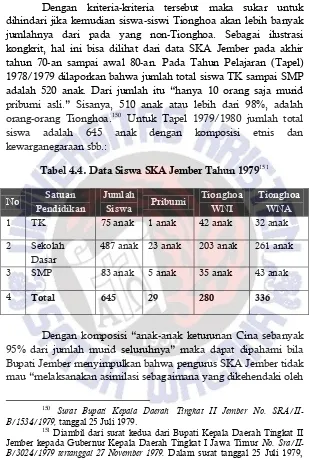

Secara eksternal, masalah lain yang dihadapi oleh orang-orang Tionghoa Kristen di GKT dalam periode yang sama adalah konflik di Sekolah Kristen Aletheia (SKA) Jember. Pemecatan empat orang guru sekolah yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Pendidikan (BPP) SKA Jember pada tanggal 14 April 1979 menimbulkan protes orang tua dan siswa sehingga mengganggu jalannya proses pembelajaran di sekolah. Persoalan ini membuat pemerintah Kabupaten Jember merasa perlu untuk turun tangan.

Upaya penyelesaian yang dimediasi oleh Bupati, pejabat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta pejabat

GKT. Dari 601 siswa TK, SD dan SMP yang belajar di sana saat itu ditemukan data bahwa 95 persen di antaranya adalah

anak-anak Tionghoa74 Ini tentu saja berlawanan dengan kebijakan

asimilasi di bidang pendidikan yang tegas mensyaratkan supaya mayoritas murid “tidak terdiri dari keturunan Asing (Cina).”75

Dalam kesimpulannya Bupati Jember mengatakan bahwa pengurus sekolah “tidak melaksanakan asimilasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Instruksi Presiden RI dan Ka Kan wil Dep. P & K Prop. Jawa Timur ...”76

Dalam bagian lain laporannya, Bupati Jember malah menilai bahwa sekolah milik GKT ini tidak menaruh perhatian serius kepada lambang-lambang negara Indonesia. Meski foto Presiden Soeharto dipasang di kantor sekolah namun foto wakilnya masih tetap “Bapak Hemengkubuwono IX.” Foto itu baru diganti dengan foto Adam Malik, wakil presiden saat itu, setelah diminta oleh pejabat sementara Kepala Sekolah yang ditunjuk oleh Bupati Jember. Demikian pula di kelas-kelas tidak ditemukan “gambar Presiden, Wakil Presiden dan Bendera Pusaka Merah Putih.” Seluruh kenyataan ini dianggap sebagai bentuk tiadanya penghargaan terhadap kebijaksanaan pemerintah “baik

dalam persoalan asimilasi, kurikulum pendidikan dan

kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah Tk II Jember.” Bahkan Bupati mengkuatirkan sekolah ini hendak dipakai untuk “menghidupkan kembali CHTH yang pernah ditutup pada permulaan Orde Baru” karena “orientasinya berfokus kepada negeri leluhurnya dan bukan berdasarkan iktikad baiknya dalam

74Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember kepada Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Jawa Timur No. Sra/II-B/3024/1979 tentang laporan penyelesaian kericuhan pada Badan Pendidikan Sekolah Aletheia Jember tanggal 27 Nopember 1979.

75Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen P & K Provinsi Jawa

Timur kepada Semua Kepala Kantor Departemen P & K Jabupaten/Kotamadya di Jawa Timur No. 1311/S1/G tanggal 14 Oktober 1976 tentang Pelaksanaan Asimilasi di Bidang Pendidikan di Jawa Timur.

76Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember kepada Gubernur Kepala

rangka mengamalkan Pancasila serta Undang-undang Dasar R.I. 1945.”77

Kini orang-orang Tionghoa di GKT menghadapi masalah yang sangat peka, sekaligus mengancam eksistensinya. Jika mereka mau selamat maka menampilkan diri sebagai WNI yang patuh mengikuti seluruh kebijakan pemerintah di bidang asimilasi adalah sebuah keniscayaan. Karena bahasa Indonesia merupakan salah satu tekanan penting kebijakan asimilasi maka mau bagaimanapun di hadapan para pejabat pemerintah dan militer bahasa Indonesia harus dipergunakan. Sekalipun waktu itu sebagian besar peserta sidang lebih fasih berbahasa Tionghoa dan peraturan tata tertib sidang tersebut telah menyimpang dari kebiasaan selama ini, hal itu harus dilakukan demi menampilkan diri yang sudah berasimilasi.

Selain dalam persidangan sinode, pemakaian bahasa Indonesia juga diterapkan kepada bahan-bahan cetak yang selama ini dipergunakan dalam gereja. Dalam Sidang Sinode GKT Ke-5 tahun 1971 peserta sidang mengangkat isu bahasa Tionghoa dalam buku pembinaan untuk calon baptisan atau sidi. Karena sekarang GKT sudah menjadi sebuah gereja nasional Indonesia maka buku tersebut harus diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa

Indonesia.78 Keputusan yang kemudian diambil adalah BP Sinode

diperintahkan “untuk menerbitkan buku katekisasi dalam bahasa

77Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember kepada Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Jawa Timur No. Sra/II-B/3024/1979 tentang laporan penyelesaian kericuhan pada Badan Pendidikan Sekolah Aletheia Jember tanggal 27 Nopember 1979. CHTH adalah singkatan dari Chung Hua Tsung Hui. Ia adalah organisasi persatuan orang-orang Tionghoa, yang didirikan setelah Perang Dunia II di banyak kota di Indonesia. Anggotanya awalnya didominasi oleh orang-orang Tionghoa totok pro Kuomintang dan perlahan-lahan didominasi oleh orang Tionghoa pro Beijing. Organisasi ini dibubarkan pada tahun 1965 oleh pemerintah. Lihat Leo Suryadinata, ed., Southeast Asian Personalities of Chinese Descent: A Biographical Dictionary, Vol. II: Glossary and Index (Singapore: ISEAS Publishing, 2012), 5.

78Wawancara bp AG, Batu, 22 Maret 2011 dan Malang, 22 Februari

Indonesia.”79

Pekerjaan ini dapat diselesaikan tidak lama kemudian dengan diterbitkannya buku katekisasi GKT bahasa

Indonesia yang diberi judul ‘Di Atas Dasar Yang Teguh.’

Sepuluh tahun kemudian, dalam sidang sinode tahun

1981, giliran buku nyanyian ibadah jemaat, yang berjudul

Puji-pujian Rohani (PPR), yang diputuskan diubah bahasanya dari berdwi bahasa: Indonesia-Tionghoa menjadi bahasa Indonesia saja. Usulan ini berangkat dari usul GKT Jemaat I di Malang, yang sudah berbahasa Indonesia dan dari GKT Semarang, yang

masih berbahasa Tionghoa.80 Usulan awal ialah memperbaharui

ejaan teks bahasa Indonesia yang saat itu masih memakai ejaan lama. Namun oleh seorang peserta usulan ini dipahami berimplikasi kepada penghapusan teks bahasa Tionghoa. Pikiran ini dilandasi oleh hal yang sudah diketahui bersama bahwa untuk mencetak buku atau literatur yang ada bahasa Tionghoanya akan memerlukan sebuah izin khusus dari pihak keamanan. Problemnya, izin itu dirasa tidak akan mudah didapatkan, sementa pihak penerbit sendiri tidak mau ambil tanggung jawab untuk itu. Ketua Sinode GKT yang ditanya mengenai soal ini pun tidak dapat memberi jawaban tegas.

Keraguan ini ditangkap oleh seorang peserta lain yang kemudian mengusulkan supaya buku ini “dicetak [dalam] bahasa Indonesia saja.” Seorang peserta sidang dari kota Semarang mendukung gagasan itu sambil mengingatkan peserta sidang tentang “generasi muda yang sudah banyak tidak bisa bahasa Tionghoa.” Karena itu “yang lalu biarlah berlalu, dan dicetak yang baru dalam bahasa Indonesia yang disempurnakan.” Seluruh peserta sidang akhirnya sepakat menerima usulan perubahan bahasa dan menugaskan “BP Sinode untuk mencetak buku

nyanyian (PPR) khusus dalam bahasa Indonesia yang

79 Kumpulan Keputusan Sidang Sinode GKT Ke-4 Tahun 1971, nomor

11.

80 Lihat Notulen Sidang Sinode GKT Ke-10, Lawang, 3-5 November

disempurnakan dengan hanya memakai satu not (tanpa not balok).”81

Tahun 1985, isu ini kembali diangkat. Berangkat dari kenyataan bahwa pencetakan buku PPR dalam bahasa Indonesia dengan not angka makan waktu sampai 1,5 tahun Sekretaris Umum BP Sinode GKT kemudian meminta sidang untuk menentukan sikap apakah proyek ini mau terus dilanjutkan atau

tidak.82 Pertanyaan ini kembali membuka debat tentang posisi

bahasa Tionghoa dalam buku yang baru. Sebagian berpendapat supaya bahasa Tionghoa tetap dipertahankan dan hanya “bahasa Indonesianya saja yang dirobah.” Yang lain berpendapat bahwa hal itu tidak bisa dilakukan karena alasan teknik pencetakan dan keputusan memakai teks bahasa Indonesia sudah diputuskan dalam sidang sinode sebelumnya. Yang lain menambahkan bahwa bahasa Tionghoa sebaiknya dihapus karena hal “ini berarti kita juga menyesuaikan diri dengan anjuran/instruksi DEPAG mengenai bahasa Mandarin dalam gereja.” Dengan seluruh argumen ini, sidang akhirnya mengambil keputusan sbb.:

Pertama, PPR perlu direfisi oleh Panitia lama ditambah anggota baru yang ditunjuk, yaitu

Sdr. Soesanto dan Pdt. Kornelius. Kedua, not

balok tetap dipakai. Ketiga, tidak memakai

bahasa Tionghoa.83

Buku ini berhasil diwujudkan dua belas tahun kemudian pada tahun 1997. Dalam buku baru ini teks bahasa Tionghoa sudah tidak ada lagi.

81

Kumpulan Keputusan Sidang Sinode GKT Ke-10 Tahun 1981, nomor 6.

82 Kutipan percakapan diambil dari Notulen Sidang Sinode GKT Ke-13,

Lawang, 5-7 November 1985: 7-8.

6. Penutup

Di hadapan semua penguasa, orang-orang Tionghoa Kristen di GKT berusaha memperlihatkan persetujuan dan kepatuhannya kepada kebijakan asimilasi. Sidang Sinode Ke-2 tahun 1969 makin mempertegas sikap itu dengan mengharuskan semua warga GKT untuk “patuh kepada peraturan pemerintah.”84

Namun seperti diperingatkan James C. Scott mengenai orang-orang yang ditindas, peragaan hidup di depan penguasa tidak boleh diterima begitu saja sebagai keseluruhan cerita hidup orang-orang tersebut. Dalam kasus interaksi orang-orang-orang-orang Tionghoa Kristen di GKT dengan negara dan aparat pemerintah, hal itu tampaknya benar. Di antara peragaan-peragaan kepatuhan ternyata ada pula peragaan-peragaan lain yang ditampilkan di pentas lain, yang berada di luar jangkauan observasi penguasa. Respons-respons yang diperlihatkan secara tersembunyi inilah yang akan dibicarakan di bagian berikut ini.

B. Langkah-langkah yang Menyimpang dari Asimilasi

1. Tetap Memakai Bahasa Tionghoa

Lebih dari sekedar alat berkomunikasi, bahasa merupakan

alat untuk mengungkapkan identitas.85 Bagi orang Tionghoa

Kristen di GKT bahasa Tionghoa (baik itu dialek maupun Mandarin) adalah alat untuk berkomunikasi dan mengidentifikasi

84 Ringkasan Akta Sidang Lengkap Tahun 1969 Sinode Gereja Kristus

Tuhan, Butir III.

85 Zhang Xiaoling, “Communication, Language and Identity — Attitudes toward Preserving Children’s Linguistic Identity in the UK among Parents from Mainland China,” Journal of Chinese Overseas, Volume 1, Number

1, May 2005: 112; Kari Gibson, “English Only Court Cases Involving the U.S. Workplace: The Myths of Language Use and the Homogenization of

Bilingual Worker’s Identities”, Second Language Studies, 22 (2), Spring 2004:

1-4; Michael Byram, “Languages and Identities” makalah yang disampaikan

dalam Intergovernmental Conference Languages of Schooling: towards a Framework

for Europe, Strasbourg 16-18 October 2006, dalam

diri. Pelarangan, apalagi penghapusan, sama artinya dengan peniadaan diri. Karena itu berbagai upaya dilakukan supaya ia tetap lestari. Sejumlah strategi pelestariannya akan dibahas di bagian ini.

1.1. Tata Tertib Sidang Sinode: “Tidak Harus Berbahasa Indonesia Saja.”

Bila sidang-sidang sinode GKT, dari yang pertama sampai yang kesembilan, diperiksa lebih lanjut maka akan tampak pola penggunaan bahasa seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.2. Pola Penggunaan Bahasa dalam Sidang Sinode GKT Tahun 1968-1980

tertentu seperti Natal, ucapan-ucapan selamat Natal yang dimuat

hampir seluruhnya dalam bahasa Tionghoa.86

Pemakaian bahasa Indonesia dalam sidang kedelapan dan kesembilan, dengan demikian, menyimpang dari kebiasaan. Di bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa penyimpangan ini disebabkan oleh kehadiran unsur-unsur pemerintah, tentara dan

DGI selama persidangan; dan karena tekanan dari luar (eksternal)

untuk membuktikan kesejatian keindonesiaannya. Pada tahun 1981, sidang tidak lagi dihadiri oleh utusan tentara dan DGI. Kini orang-orang Tionghoa hanya sendirian dengan sesamanya. Seperti sidang-sidang sebelumnya, tata tertiba sidang hanya ada enam butir saja. Dari butir satu sampai butir lima, peraturannya boleh dikatakan sama persis dengan tata tertib dua sidang sebelumnya.

Tabel 4.3. Perbandingan Tata Tertib Persidangan Sinode

sidang. sidang. sidang. 6 Hanya memakai

bahasa Indonesia.

Sidang hanya me-makai bahasa Indonesia.

Memakai bahasa Indonesia dan Tionghoa.

Namun pada butir terakhir, butir keenam, sidang kali ini menerapkan peraturan yang berbeda. Perbedaan ini terjadi atas usulan seorang utusan dari GKT Semarang, yang juga salah seorang anggota Majelis Persidangan. Ia meminta supaya peserta diizinkan “memakai bahasa bebas dalam arti tidak harus menggunakan bahasa Indonesia, asal saja ada penterjemahnya.” Alasannya, “demi pengungkapan pendapat secara bebas.”87

Pemakaian bahasa Indonesia secara eksklusif selama dua sidang terakhir dirasa menghambat pengungkapan pikiran dan pendapat oleh mereka yang fasih berbahasa Tionghoa. Tanpa satupun protes sidang secara aklamasi menerima usul ini untuk menjadi peraturan dalam tata tertib persidangan.

Peraturan ini memang terbukti memberi keleluasaan yang amat besar seperti yang diharapkan. Peserta sidang yang tidak dapat berbahasa Indonesia kini dengan leluasa dapat ambil bagian dalam percakapan. Jika dalam dua sidang sebelumnya mereka hadir namun tidak berbicara, atau pendapatnya dititipkan melalui peserta lain yang bisa berbahasa Indonesia maka dalam sidang kali ini mereka sendiri yang langsung berbicara. Seorang peserta sidang yang bernama Ko Tuan An pernah hadir dalam sidang tahun 1977 sebagai wakil Badan Kesejahteraan Pendeta/Penginjil. Waktu itu ia harus menyampaikan suatu laporan. Namun karena tidak dapat berbahasa Indonesia dengan fasih maka laporan itu ia titipkan kepada seorang peserta lain yang dapat berbahasa Indonesia untuk melaporkannya “atas nama Sdr. Ko Tuan An.”88 Dalam sidang

berikutnya yang kembali berlangsung dalam bahasa Indonesia, ia

87 Notulen Sidang Sinode Gereja Kristus Tuhan Ke-10, Lawang, 3-5

Nopember 1981: 1.

88 Notulen Sidang Sinode Gereja Kristus Tuhan Ke-7, Lawang, 14-17

malah tidak hadir. Ia baru hadir kembali pada sidang tahun 1981 sebagai wakil komisi sinode yang bertugas mencari dana untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan sinodal. Namun berbeda dari dua sidang sebelumnya, kini ia sendiri yang berbicara dan menyampaikan laporannya secara langsung dalam bahasa

Tionghoa.89

Selain secara lisan, peserta sidang juga diizinkan memulis dalam aksara Tionghoa. Hal ini berbeda dari sidang tahun 1977. Dalam pleno pemilihan BP Sinode periode 1977-1981, tata tertib sidang mengharuskan penulisan nama calon badan pengurus sinode dalam aksara Indonesia. Sejumlah besar peserta sidang lalu mengalami kesulitan menuliskan nama. Untuk mengatasinya, pimpinan sidang lalu mengizinkan peserta yang merasa kesulitan untuk “mencantumkan nomer”90 calon saja. Dengan peraturan

yang baru di Sidang Sinode 1981, peserta sidang tidak lagi mengalami kesulitan serupa sewaktu memilih badan pengurus sinode periode 1981-1985. Kini, baik nama yang memilih maupun yang dipilih, “boleh ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Tionghoa.”91

Sidang Sinode 1981 menjadi titik balik pemakaian bahasa Tionghoa di forum-forum rapat gerejawi yang tertinggi. Cara bahasa Tionghoa dipergunakan oleh persidangan ini kemudian menjadi patokan yang terus dipakai dalam sidang-sidang sinode selanjutnya. Pada Sidang Sinode Ke-11 tahun 1983, tata tertib sidang dengan tegas mengatur bahwa peserta “boleh memakai bahasa Mandarin yang diterjemahkan.” Sidang sinode tahun 1985

89 Notulen Sidang Sinode Gereja Kristus Tuhan Ke-10, Lawang, 3-5

Nopember 1981: 3. Contoh lain adalah seorang yang bernama Koo Nyong Ing. Dalam sidang 1977 dan 1980, ia hanya berbahasa Indonesia saja. Dalam sidang 1981, dalan suatu pleno, ia tanpa ragu memakai bahasa Tionghoa sementara di pleno lainnya memakai bahasa Indonesia. Orang lain adalah Pdt. Daniel Yonathan. Sebagai orang yang fasih berbahasa Indonesia dan Tionghoa, ia dengan tangkas memakai dua bahasa ini di mana perlu. Hal-hal seperti ini tidak dilakukan dalam dua sidang sebelumnya.

maju selangkah lebih jauh, dengan menyediakan dua penterjemah resmi ke dalam bahasa Indonesia, yaitu Ev. Johan Eddy S. dan Ev. Sofia Chen. Penunjukkan tenaga penterjemah khusus ini kembali dilakukan lagi pada sidang tahun 1987. Setelah ini bahasa Tionghoa terus dipergunakan namun kini tanpa penterjemah khusus. Sidang tampaknya tidak merasa perlu berbuat demikian karena urusan itu dapat langsung ditangani oleh beberapa tenaga

pekerja gerejawi yang hadir.92

1.2. Buku Nyanyian Jemaat: “Kembalikan Teks Bahasa Tionghoanya”

Buku nyanyian ibadah GKT yang lama hanya terdiri atas dua bagian saja. Bagian depan terdiri atas 380 nyanyian yang dipakai untuk ibadah hari Minggu sementara di bagian belakang terdapat 100 nyanyian pendek yang dipergunakan untuk ibadah-ibadah doa dan ibadah-ibadah-ibadah-ibadah khusus seperti Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR), dan lain-lain. Tiap-tiap lagu di bagian depan terdiri atas tiga bait saja, sementara yang di bagian belakang panjangnya berbeda-beda namun dengan panjang maksimal tiga bait saja. Seluruh nyanyian memakai not angka dan not balok. Teksnya tertulis dengan dua bahasa: bahasa Indonesia dan bahasa Tionghoa. Teks bahasa Indonesia ditaruh di bagian atas sementara teks bahasa Tionghoa tepat di bawahnya. Setiap hari Minggu orang-orang Tionghoa Kristen di GKT memuji Tuhannya dalam dua bahasa ini. (Lihat Lampiran 4).

Buku ini hadir di GKT sebagai hasil kesepakatan yang dibuat dalam Rapat Tahunan THKTKH Klasis Jatim di Semarang

pada tahun 1965.93 Menindaklanjuti percakapan tentang

92 Hal itu terlihat, misalnya, dalam sidang sinode GKT tahun 1999,

sidang sinode pertama yang saya ikuti setelah bergabung dengan GKT pada tahun 1997. Dalam sidang itu, seorang peserta sidang memakai bahasa Tionghoa untuk mengungkapkan pikirannya dan langsung diterjemahkan oleh seorang pekerja gerejawi yang menjadi salah seorang pimpinan sidang.