PERSAMAAN ALOMETRIK UNTUK

PENDUGAAN BIOMASSA KAYU DI ATAS

PERMUKAAN TANAH PADA POHON BERDIRI JENIS

PINUS (Pinus merkusii) DI KPH LAWU DS

ZADHI SYAHRI SYA’BANI

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Persamaan Alometrik untuk Pendugaan Biomassa Kayu di Atas Permukaan Tanah pada Pohon Berdiri Jenis Pinus (Pinus merkusii) di KPH Lawu Ds adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Januari 2017

Zadhi Syahri Sya’bani NIM E14120066

ABSTRAK

ZADHI SYAHRI SYA’BANI. Persamaan Alometrik untuk Pendugaan Biomassa Kayu di Atas Permukaan Tanah pada Pohon Berdiri Jenis Pinus (Pinus merkusii) di KPH Lawu Ds. Dibimbing oleh ENDANG SUHENDANG.

Alometrik biomassa kayu merupakan metode yang efektif dan efisien untuk menghitung kandungan biomassa kayu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung kandungan biomassa kayu di atas permukaan tanah tidak termasuk banir pada pohon berdiri jenis Pinus merkusii. Sebanyak 25 pohon contoh jenis Pinus merkusii dengan diameter 28–46.8 cm ditebang untuk mengetahui kandungan biomassa kayu di atas permukaan tanah yang dibagi menjadi beberapa bagian yaitu batang, cabang dan ranting. Hasil penelitian menunjukan bertambah besarnya diameter diikuti dengan bertambahnya kandungan biomassa kayu. Total biomassa kayu terbesar terdapat pada kelas diameter 45–54 cm sebesar 925.47±168.27 kg/pohon sedangkan kandungan terkecil terdapat pada kelas diameter 25–34 cm sebesar 428.33±70.20 kg/pohon. Model alometrik biomassa kayu terpilih yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu B = 0.066069 D2.51.

Kata kunci: Alometrik biomassa kayu, permukaan tanah, pinus

ABSTRACT

ZADHI SYAHRI SYA’BANI. Allometric equation for estimation of Wood Biomass Above Ground Level on Tree Stand Type Pine (Pinus merkusii) in KPH Lawu Ds. Supervised by ENDANG SUHENDANG.

Allometric woody biomass is an effective and efficient method to calculate the content of woody biomass. The purpose of this study was to quantify the content of woody biomass above ground level excluding the buttresses on a standing tree pine types. A total of 25 examples of the kind pine tree with a diameter of 28–46.8 cm cut to determine the content of woody biomass above ground is divided into several parts, namely the trunk, branches and twigs. The research shows get bigger diameter followed by increasing the content of woody biomass. The wood biomass content in diameter class 45–54 cm contained 925.47±168.27 kg/tree while the smallest content in diameter class 25–34 cm contained 428.33±70.20 kg/tree. Model alometrik selected woody biomass resulting from this research that B = 0.066069 D2.51.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan

pada

Departemen Manajemen Hutan

PERSAMAAN ALOMETRIK UNTUK

PENDUGAAN BIOMASSA KAYU DI ATAS

PERMUKAAN TANAH PADA POHON BERDIRI JENIS

PINUS (Pinus merkusii) DI KPH LAWU DS

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Agustus 2016 ini berjudul Persamaan Alometrik untuk Pendugaan Biomassa Kayu di Atas Permukaan Tanah pada Pohon Berdiri Jenis Pinus (Pinus merkusii) di KPH Lawu Ds.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof Dr Ir Endang Suhendang, MS selaku pembimbing yang telah memberikan ilmu, saran, dan bimbingan dengan ikhlas dan penuh kesabaran.. Di samping itu, terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Ir Yahya Amin, MP selaku Sekertaris Divisi Regional Jawa Timur yang telah membantu proses perizinan penelitian. Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Ir Nanang Sugiarto, MSi selaku Administratur KPH Lawu Ds serta seluruh staff Perum Perhutani KPH Lawu Ds yang telah membantu dalam pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga diucapkan kepada papa, mama, serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya. Tidak lupa terima kasih penulis sampaikan kepada keluarga besar Manajemen Hutan 49 yang telah memberikan dukungannya dalam proses penyusunan skripsi.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Januari 2017

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR LAMPIRAN viii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 1

Manfaat Penelitian 2

METODE 2

Waktu dan Tempat Penelitian 2

Alat dan Bahan 2

Prosedur Penelitian 2

Analisis Data 4

Biomass Expansion Factor (BEF) 6

HASIL DAN PEMBAHASAN 6

Kondisi Umum Lokasi Penelitian 6

Kerapatan kayu dan Kadar Air Kayu 6

Biomassa Kayu 8

Hubungan antar Peubah 9

Alometrik Biomassa Kayu 10

Biomass Expansion Factor (BEF) 11

SIMPULAN DAN SARAN 12

Simpulan 12

Saran 13

DAFTAR PUSTAKA 13

DAFTAR TABEL

1 Kerapatan kayu rata-rata pada setiap kelas diameter 7 2 Kadar air rata-rata pada setiap kelas diameter 7

3 Biomassa kayu pada setiap kelas diameter 8

4 Korelasi peubah tak bebas dan peubah bebas 9

5 Alometrik biomassa kayu pohon Pinus merkusii 10

DAFTAR GAMBAR

1 Total biomassa kayu pada setiap kelas diameter 8 2 Diagram pencar peubah tak bebas dan peubah bebas 10

3 Alometrik biomassa kayu hasil penelitian 11

4 Hubungan antara BEF (Biomass Expansion Factor) dengan diameter 12

DAFTAR LAMPIRAN

1 Nilai kadar air dan berat jenis dari 25 pohon contoh 14 2 Nilai biomassa kayu dari 25 pohon contoh 15

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan memiliki fungsi ekologi, ekonomi dan sosial. Selain fungsi tersebut hutan juga memiliki fungsi menyerap dan menjadi sumber emisi karbondioksida (CO2).

Salah satu contoh dampak negatif dari emisi ialah perubahan pemanasan global. Menurut Brown (1999) kegiatan kehutanan yang dapat mengurangi pemanasan global atau menurunkan emisi karbon dapat dikelompokkan kedalam tiga cara yaitu: (1) Carbon Conservation yaitu pengendalian karbon dengan cara mengkonservasi cadangan/stok karbon yang sudah ada di vegetasi hutan dan tanah; (2) Carbon Sequestration yaitu meningkatkan jumlah penyerapan karbon yaitu dengan cara menambah simpanan karbon di vegetasi, bahan organik mati atau memperpanjang masa penggunaan kayu; dan (3) Carbon Substitution yaitu pengolahan biomassa untuk menggunakan produk yang dapat diperbaharui (energi biomassa).

Pada tegakan hutan, karbon dapat diduga melalui biomassa. Brown (1997) menyatakan bahwa hampir 50% dari biomassa hutan tersusun atas karbon. Biomassa tumbuhan bertambah karena tumbuhan menyerap CO2 dari atmosfer dan

mengubah senyawa tersebut menjadi bahan organik melalui proses fotosintesis (Whitmore 1985).

Pendugaan biomassa dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan tanpa pemanenan (non destructive) ataupun dengan pemanenan (destructive). Menurut Ketterings et al (2001) metode paling akurat dalam pendugaan biomassa ialah melalui pendekatan pemanenan (destructive) yaitu dengan menebang pohon-pohon dan menimbang bagian-bagian pohon tersebut secara keseluruhan.

Masih sedikitnya penelitian mengenai biomassa hutan di Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, khususnya di KPH Lawu Ds maka diperlukan penelitian-penelitian untuk mendorong kemajuan informasi mengenai kandungan biomassa hutan. KPH Lawu Ds termasuk dalam kelas perusahaan pinus dimana pohon pinus menjadi komoditi utamanya. Oleh sebab itu dipilih penelitian dengan judul persamaan alometrik untuk pendugaan biomassa kayu di atas permukaan tanah pada pohon berdiri jenis Pinus merkusii di KPH Lawu Ds.

Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menghitung kandungan biomassa kayu di atas permukaan tanah tidak termasuk banir pada pohon berdiri jenis Pinus merkusii.

2

Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tentang kandungan biomassa kayu yang tersimpan di atas permukaan tanah pada pohon berdiri jenis Pinus merkusii, selain itu penelitian juga diharapkan dapat mempermudah Perum Perhutani KPH Lawu Ds untuk menghitung kandungan biomassa kayu di atas permukaan tanah pada pohon berdiri jenis Pinus merkusii dengan menggunakan persamaan alometrik biomassa kayu dari hasil penelitian.

METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan

September 2016, bertempat di Perum Perhutani KPH Lawu Ds, Divisi Regional Jawa Timur. Pada petak 43A2, BKPH Ponorogo Timur, RPH Cepoko, Bagian Hutan Pacitan.

Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pita ukur (30 meter), meteran jahit, gergaji mesin (chainsaw), gergaji, timbangan gantung lapang (skala 50 kg), Trashbag/ karung, plastik ukuran 5 kg dan 1 kg, kalkulator, alat tulis, papan jalan, spidol permanen, label, laptop, Minitab 16, Microsoft Excel, dan Microsoft Word.

Prosedur Penelitian

Ada dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Terdapat dua tahapan dalam pengumpulan data primer penelitian. Tahap pertama pengambilan data lapang dan tahap kedua pengujian sampel di Laboraturium Kimia Hasil Hutan dan Teknologi Peningkatan Mutu Kayu. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, laporan dari instansi dan pihak-pihak yang terkait dengan peneltian ini. Seperti data kondisi umum lokasi penelitian.

Pohon contoh yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 25 pohon yaitu jenis Pinus merkusii tahun tanam 1973 (KU IX). Pemilihan pohon contoh dilakukan secara purposive sampling dimana dicari pohon dengan kondisi sehat dan normal dengan pendugaan biomassa menggunakan metode pemanenan (destructive). Dimensi tinggi total dan tinggi bebas cabang diukur setelah pohon rebah dengan menggunakan pita ukur. Pengelompokan bagian pohon contoh dibagi menjadi batang utama, cabang dan ranting. Batang utama merupakan bagian pangkal sampai ujung batang berdiameter 10 cm (tinggi kayu tebal), sedangkan

3 cabang besar merupakan cabang dengan diameter > 10 cm, cabang sedang > 7.5 cm dan cabang kecil > 5 cm. Ranting merupakan keseluruhan ranting pada pohon dan bagian cabang yang diameternya < 5 cm. Alat yang digunakan untuk memisahkan bagian-bagian tersebut adalah chainsaw, gergaji, dan parang.

Volume batang diperoleh dengan mengukur diameter pangkal dan ujung batang setiap panjang segmen ± 2.1 m dengan menggunakan pita ukur, sedangkan pada bagian cabang digunakan panjang segmen ± 2 m. Volume tunggak diperoleh dengan mengukur diameter pangkal, diameter ujung dan tinggi tunggak pohon di atas permukaan tanah. Volume batang dan cabang pada setiap seksi pohon dihitung menggunakan rumus Brereton:

V = (( π 4 ) x ( Dp + Du 2 ) 2 ) x L Keterangan:

V = Volume (m3) Du = Diameter ujung (m) π = 3.14 Dp = Diameter pangkal (m) L = Panjang seksi (m)

Penimbangan berat basah ranting menggunakan alat timbangan dengan skala 50 kg. Pengambilan sampel uji pada pohon meliputi bagian batang, cabang dan ranting. Pengambilan sampel uji batang diambil pada bagian pangkal dan ujung sedangkan pada bagian cabang diambil pada bagian cabang berukuran besar, sedang dan kecil dengan potongan melintang setebal ± 5 cm. Sampel uji pada bagian batang dan cabang diambil menyerupai bentuk dadu dengan ukuran 2 cm x 2 cm x 2 cm (British 1957). Sampel uji batang dan cabang diambil pada bagian empulur. Sampel uji pada bagian ranting diambil dengan berat ± 250 gram. Jumlah sampel uji pada satu pohon contoh berjumlah 5 sampel dengan total 25 pohon contoh maka total sampel uji keseluruhan berjumlah 125 sampel. Sampel tersebut dikemas dengan kertas koran dan plastik bening untuk menjaga kondisi sampel sebelum dilakukan pengujian di laboraturium.

Langkah pertama yang dilakukan dalam dalam pengujian kerapatan kayu adalah menimbang berat basah sampel uji dengan menggunakan timbangan digital. Langkah selanjutnya sampel uji dicelupkan ke dalam parafin, lalu dimasukkan ke gelas ukur yang berisi air dengan bantuan jarum yang ditusuk ke sempel uji sampai sampel uji berada di bawah permukaan air. Berdasarkan hukum Archimedes volume sampel adalah besarnya volume air yang dipindahkan oleh sampel uji. Semua sampel uji dikeringkan kedalam oven tanur listrik dengan suhu 103±2 °C sampai konstan. Sampel uji yang sudah mencapai berat kering tanur (BKT) langsung diletakkan kedalam desikator selama 10-15 menit agar suhu sampel uji stabil. Rasio antara berat kering tanur sampel dengan volume sampel akan menghasilkan kerapatan kayu sampel dengan satuan g/cm3(Brown 1997).

Pengujian kadar air sampel dilakukan dengan cara menimbang berat basah sampel uji lalu mengeringkan berat basah sampel uji dari lapangan kedalam oven tanur listrik dengan suhu 103±2 °C sampai konstan. Perhitungan kadar air digunakan persamaan menurut (Bowyer et al 2003):

4

KA = BB − BKT

BKT x 100 % Keterangan:

KA = Kadar air (%) BKT = Berat kering contoh (g) BB = Berat basah contoh (g)

Biomassa atau berat kering pada bagian batang dan cabang diperoleh dari perkalian antara volume bagian pohon dengan pendekatan kerapatan kayu sampel. Dimana rumus kerapatan kayu sendiri diperoleh melalui pendekatan (Brown 1997):

𝜌 = BK V Keterangan:

𝜌 = Kerapatan Kayu V = Volume dalam keadaan basah (cm3)

BK = Berat kering (g)

Pada bagian ranting biomassa atau berat kering diperoleh melalui pendekatan menurut (Bowyer et al 2003):

BKT = BB 1 + [KA

100] Keterangan:

KA = Kadar air (%) BB = Berat basah (kg) BKT = Berat kering (kg)

Analisis Data

Pembuatan model menggunakan bantuan software minitab 16. Model persamaan yang digunakan adalah :

a. Model penduga biomassa yang hanya terdiri dari satu peubah saja: B = aDb

b. Model penduga biomassa yang terdiri dari dua peubah bebas: B = aDb1Hb2

c. Model penduga biomassa yang terdiri dari dua peubah bebas: B = aDb1Hbb2

Keterangan: B = Biomassa (kg)

D = Diameter pohon (cm) H = Tinggi pohon (m)

Hb = Tinggi bebas cabang (m) a dan b = Konstanta

Perhitungan simpangan baku (s)

Simpangan baku adalah ukuran besarnya penyimpangan nilai dugaan terhadap nilai aktual (sebenarnya). Dalam uji statistik dibandingkan beberapa

5 persamaan sehingga diperoleh nilai simpangan baku terkecil yang menunjukkan bahwa nilai dugaan berdasarkan persamaan yang disusun mendekati nilai aktual. Dengan kata lain, semakin kecil nilai simpangan baku maka semakin tepat nilai dugaan yang diperoleh. Nilai S ditentukan dengan rumus:

S = √∑(Ya − Yi)

2

(n − p) Keterangan:

S = Simpangan baku (n-p) = Derajat bebas sisa

Ya = Nilai biomassa sesungguhnya Yi = Nilai biomassa dugaan

Perhitungan koefisien determinasi (R2)

Koefisien determinasi adalah nilai yang mencerminkan seberapa besar keragaman tak bebas Y dapat dijelaskan oleh suatu peubah bebas X. Nilai R2

dinyatakan dalam bentuk persen (%) yang berkisar antara 0% hingga 100%. Semakin tinggi nilai R2, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi keragaman peubah tak bebas Y dapat dijelaskan oleh peubah bebas X. Nilai R2 ditentukan dengan rumus:

R2 = ( JK karena regresi)

( JK total, terkoreksi untuk rataan Y) Keterangan:

R2 = Koefisien determinasi

JK = Jumlah kuadrat

Perhitungan koefisiensi determinasi yang disesuaikan (R2 adjusted)

Koefisiensi determinasi yang disesuaikan adalah nilai koefisien determinasi yang disesuaikan terhadap derajat bebas jumlah kuadrat sisa (JKS) dan jumlah kuadrat total terkoreksi (JKTT). Karena statistik pada R2 adjusted sama dengan R2. Semakin tinggi R2 adjusted, maka semakin tinggi pula keeratan hubungan antara peubah tak bebas Y dan peubah bebas X. Nilai R2 adjusted ditentukan dengan rumus:

𝑅𝑎2 = 1 − 𝐽𝐾𝑆(𝑛−𝑝)

𝐽𝐾𝑇𝑇(𝑛−1) Keterangan:

Ra2 = R2 adjusted (n-p): Derajat bebas sisa JKS = Jumlah kuadrat sisa (n-1): Derajat bebas total JKTT = Jumlah kuadrat total terkoreksi

Hipotesis yang diuji adalah: H0: Hubungan regresi nyata

H1: Hubungan regresi tidak nyata

6

Biomass Expansion Factor (BEF)

Pendekatan Biomass Expansion Factor (BEF) dapat menduga biomassa apabila tidak tersedia alometrik. Pendugaan biomassa melalui BEF dapat diperoleh apabila tersedia data volume dan kerapatan kayu. Persamaan yang digunakan ialah: B = Vo x 𝜌 x BEF dengan B = total biomassa di atas permukaan tanah (kg), Vo = Volume batang kayu tebal (m3), 𝜌 = Kerapatan kayu (kg/m3), dan BEF =

perbandingan biomassa kayu total diatas permukaan dengan biomassa batang komersil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Perum Perhutani KPH Lawu Ds merupakan salah satu unit pengelolaan/Kesatuan Pemangkuan Hutan di wilayah kerja Regional Jawa Timur yang memiliki hutan seluas 52 256.40 ha. Terletak pada ketinggian 0 sampai dengan 3265 mdpl. Dimana titik ketinggian terendah terletak pada batas garis pantai Laut Selatan sedangkan titik ketinggian tertinggi terletak pada puncak Gunung Lawu di Hargo Dumilah. Secara astronomis KPH Lawu Ds berada pada bentang Bujur Timur (BT) 110°58’27” – 111°48’27”, dan bentangan Lintang Selatan (LS) 07°30’00” – 08°10’00”. Sebelah Utara berbatasan dengan KPH Madiun, sebelah Timur berbatasan dengan KPH Kediri, sebelah Barat berbatasan dengan KPH Surakarta dan sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Selatan. Berdasarkan klasifikasi iklim Schimidt dan Ferguson, lokasi penelitian termasuk dalam tipe iklim C dan D dengan curah hujan rata-rata >100 mm/bulan. Jenis pohon yang mendominasi ialah pohon Pinus, selain itu terdapat juga jenis pohon Sengon, Kayu putih, Mahoni, Jati, Eukaliptus, Johar, Flamboyan, Tristania, Nangka, Alpukat, Randu, Mete.

Pengambilan data penelitian dilakukan di petak 43A2 dengan luas 7 ha, RPH Cepoko, BKPH Ponorogo Timur. Lokasi penelitian tersebut berada pada ketinggian 770 mdpl dengan kelerengan sebesar 35%. Jenis tanah pada lokasi penelitian adalah Latosol coklat. Pemilihan lokasi di petak tersebut dikarenakan pada waktu penelitian hanya di lokasi tersebut proses penebangan yang sedang berjalan. Penebangan yang dilakukan di lokasi tersebut merupakan tebangan A2 yaitu penebangan habis yang dilaksanakan dalam jangka perusahaan berjalan.

Kerapatan kayu dan Kadar Air Kayu Kerapatan kayu

Kerapatan kayu adalah perbandingan antara massa atau berat kayu dengan volume kayu. Kerapatan kayu mempunyai satuan yaitu g/cm3. Kayu sebagian besar tersusun atas sel-sel yang mati, yang terdiri atas dinding sel dan rongga sel. Tsoumis (1991) menyatakan kerapatan dan berat jenis kayu besarnya berkisar antara 0.1 hingga 1.3. Nilai kerapatan kayu kayu ditentukan oleh ketebalan dinding sel dan kerapatan rongga sel (void structure) yang terdapat pada kayu dalam volume

7 tertentu. Faktor lain yang mempengaruhi kerapatan kayu yaitu umur pohon, tempat tumbuh, posisi kayu dalam batang dan kecepatan tumbuh.

Tabel 1 Kerapatan kayu rata-rata pada setiap kelas diameter

No Kelas diameter Kerapatan kayu (g/cm

3) Batang Cabang 1 25 – 34 0.51 0.55 2 35 – 44 0.57 0.58 3 45 – 54 0.55 0.60 Rata-rata 0.54 0.57

Tabel 1 menunjukan bahwa kerapatan kayu Pinus (Pinus merkusii) pada bagian batang sebesar 0.54 g/cm3 sedangkan pada bagian cabang pada bagian cabang sebesar 0.57 g/cm3. Hasil tersebut mendekati dengan Martawijaya (1989) yang menyatakan bahwa kerapatan rata-rata tusam (Pinus merkusii) sebesar 0.55 g/cm3.

Kadar Air

Kayu memiliki sifat higroskopis yaitu dapat menyerap atau melepas air menyesuaikan lingkungannya. Air yang diserap kayu dapat berupa uap air atau air dalam bentuk cair. Pada kondisi dengan kelembaban yang tinggi kayu kering akan menghisap atau menarik uap air, sedangkan pada kondisi kelembaban yang rendah kayu basah akan melepaskan uap air. Kadar air merupakan banyaknya air yang dikandung yang dinyatakan dalam persen terhadap berat kering tanurnya (Brown 1997).

Tabel 2 Kadar air rata-rata pada setiap kelas diameter

No Kelas diameter Kadar air (%)

Batang Cabang Ranting

1 25 – 34 70.91 65.14 59.21

2 35 – 44 60.95 61.47 66.18

3 45 – 54 54.30 48.71 27.67

Rata-rata 65.35 62.01 59.84

Tabel 2 menunjukan bahwa nilai rata-rata kadar air sebesar 59.84% hingga 65.35%. Tsoumis (1991) menyatakan besarnya kadar air dalam pohon hidup bervariasi antara 20% hingga 300%. Kandungan kadar air bervariasi diakibatkan beberapa faktor yaitu spesies pohon, (hardwood atau softwood), musim (kemarau atau hujan), kondisi tempat tumbuh seperti kesuburan tanah dan persaingan.

8

Biomassa Kayu

Brown (1997) mendefinisikan biomassa sebagai jumlah dari bahan organik di atas permukaan tanah pada tumbuhan khususnya pohon. Nilai rata-rata biomassa kayu pada setiap bagian pohon dapat dilihat pada tabel berikut.

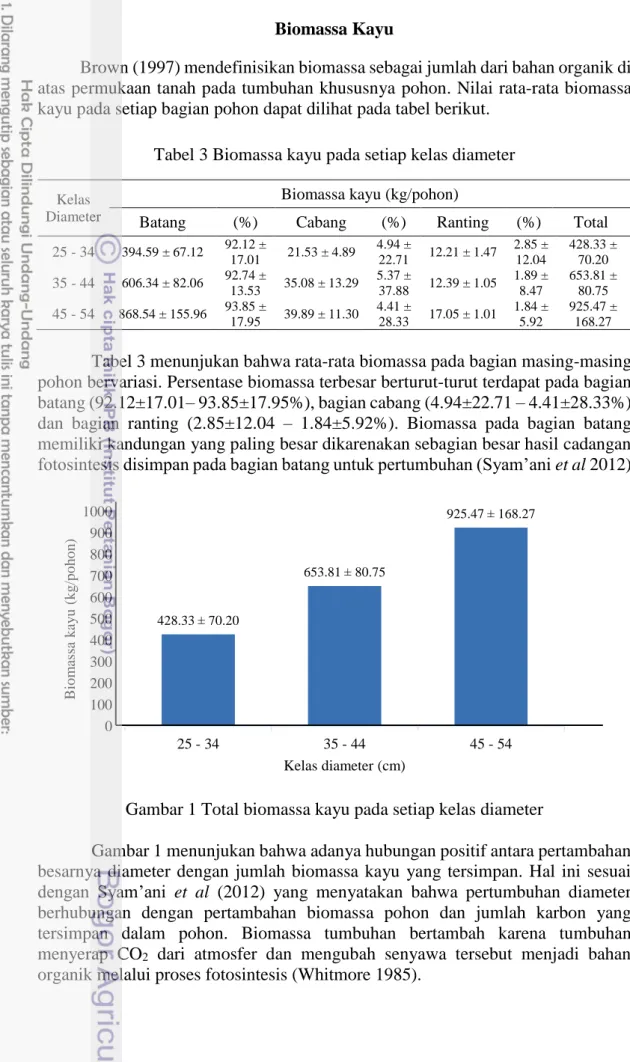

Tabel 3 Biomassa kayu pada setiap kelas diameter

Kelas Diameter

Biomassa kayu (kg/pohon)

Batang (%) Cabang (%) Ranting (%) Total

25 - 34 394.59 ± 67.12 92.12 ± 17.01 21.53 ± 4.89 4.94 ± 22.71 12.21 ± 1.47 2.85 ± 12.04 428.33 ± 70.20 35 - 44 606.34 ± 82.06 92.74 ± 13.53 35.08 ± 13.29 5.37 ± 37.88 12.39 ± 1.05 1.89 ± 8.47 653.81 ± 80.75 45 - 54 868.54 ± 155.96 93.85 ± 17.95 39.89 ± 11.30 4.41 ± 28.33 17.05 ± 1.01 1.84 ± 5.92 925.47 ± 168.27 Tabel 3 menunjukan bahwa rata-rata biomassa pada bagian masing-masing pohon bervariasi. Persentase biomassa terbesar berturut-turut terdapat pada bagian batang (92.12±17.01– 93.85±17.95%), bagian cabang (4.94±22.71 – 4.41±28.33%) dan bagian ranting (2.85±12.04 – 1.84±5.92%). Biomassa pada bagian batang memiliki kandungan yang paling besar dikarenakan sebagian besar hasil cadangan fotosintesis disimpan pada bagian batang untuk pertumbuhan (Syam’ani et al 2012).

Gambar 1 Total biomassa kayu pada setiap kelas diameter

Gambar 1 menunjukan bahwa adanya hubungan positif antara pertambahan besarnya diameter dengan jumlah biomassa kayu yang tersimpan. Hal ini sesuai dengan Syam’ani et al (2012) yang menyatakan bahwa pertumbuhan diameter berhubungan dengan pertambahan biomassa pohon dan jumlah karbon yang tersimpan dalam pohon. Biomassa tumbuhan bertambah karena tumbuhan menyerap CO2 dari atmosfer dan mengubah senyawa tersebut menjadi bahan

organik melalui proses fotosintesis (Whitmore 1985). 428.33 ± 70.20 653.81 ± 80.75 925.47 ± 168.27 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 25 - 34 35 - 44 45 - 54 B io m ass a k ay u ( k g /p o h o n ) Kelas diameter (cm)

9 Hubungan antar Peubah

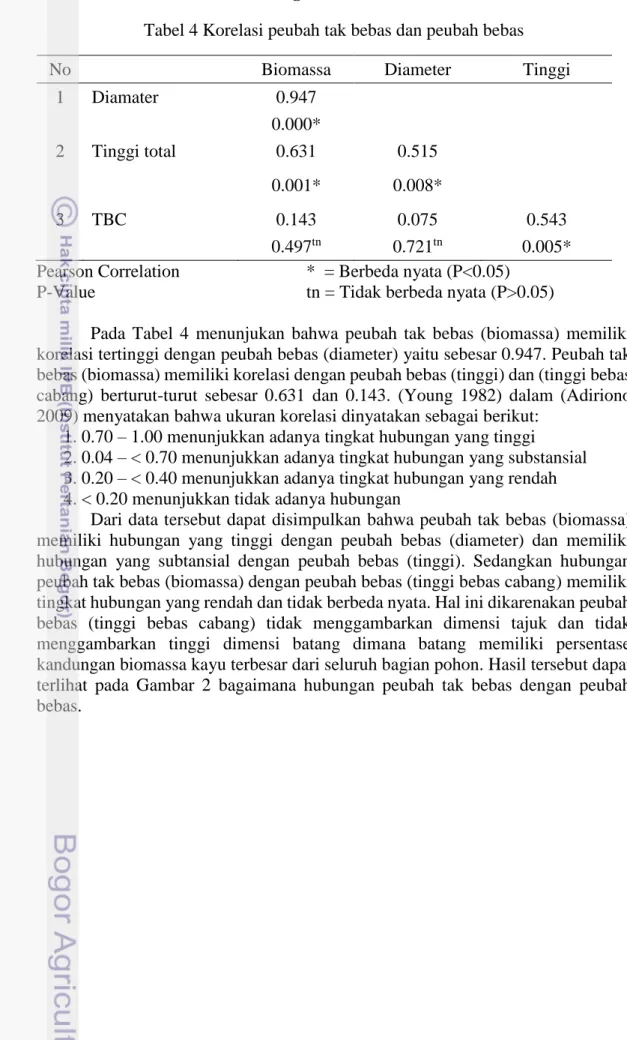

Tabel 4 Korelasi peubah tak bebas dan peubah bebas

No Biomassa Diameter Tinggi

1 Diamater 0.947 0.000* 2 Tinggi total 0.631 0.515 0.001* 0.008* 3 TBC 0.143 0.075 0.543 0.497tn 0.721tn 0.005*

Pearson Correlation * = Berbeda nyata (P<0.05) P-Value tn = Tidak berbeda nyata (P>0.05)

Pada Tabel 4 menunjukan bahwa peubah tak bebas (biomassa) memiliki korelasi tertinggi dengan peubah bebas (diameter) yaitu sebesar 0.947. Peubah tak bebas (biomassa) memiliki korelasi dengan peubah bebas (tinggi) dan (tinggi bebas cabang) berturut-turut sebesar 0.631 dan 0.143. (Young 1982) dalam (Adiriono 2009) menyatakan bahwa ukuran korelasi dinyatakan sebagai berikut:

1. 0.70 – 1.00 menunjukkan adanya tingkat hubungan yang tinggi

2. 0.04 – < 0.70 menunjukkan adanya tingkat hubungan yang substansial 3. 0.20 – < 0.40 menunjukkan adanya tingkat hubungan yang rendah 4. < 0.20 menunjukkan tidak adanya hubungan

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa peubah tak bebas (biomassa) memiliki hubungan yang tinggi dengan peubah bebas (diameter) dan memiliki hubungan yang subtansial dengan peubah bebas (tinggi). Sedangkan hubungan peubah tak bebas (biomassa) dengan peubah bebas (tinggi bebas cabang) memiliki tingkat hubungan yang rendah dan tidak berbeda nyata. Hal ini dikarenakan peubah bebas (tinggi bebas cabang) tidak menggambarkan dimensi tajuk dan tidak menggambarkan tinggi dimensi batang dimana batang memiliki persentase kandungan biomassa kayu terbesar dari seluruh bagian pohon. Hasil tersebut dapat terlihat pada Gambar 2 bagaimana hubungan peubah tak bebas dengan peubah bebas.

10 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 3.00 2.75 2.50 1.2 1.0 0.8 1.7 1.6 1.5 1.2 1.3 1.4 D ia m e te r T in gg i Biomassa T in gg i b eb as c ab an g Diameter Tinggi

Matrix Plot of Biomassa, Diameter, Tinggi, Tinggi bebas cabang

Gambar 2 Diagram pencar peubah tak bebas dan peubah bebas

Pada gambar matrix of plot diatas jika dibandingkan dengan ketiga peubah bebas yaitu peubah bebas (diameter), (tinggi), dan (tinggi bebas cabang), peubah tak bebas (biomassa) memiliki pola hubungan yang paling linear dengan peubah bebas (diameter).

Alometrik Biomassa Kayu

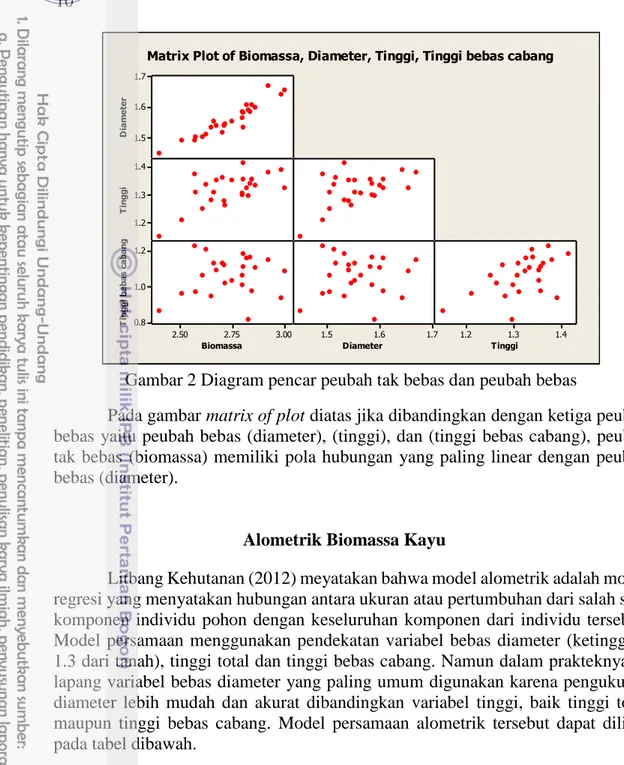

Litbang Kehutanan (2012) meyatakan bahwa model alometrik adalah model regresi yang menyatakan hubungan antara ukuran atau pertumbuhan dari salah satu komponen individu pohon dengan keseluruhan komponen dari individu tersebut. Model persamaan menggunakan pendekatan variabel bebas diameter (ketinggian 1.3 dari tanah), tinggi total dan tinggi bebas cabang. Namun dalam prakteknya di lapang variabel bebas diameter yang paling umum digunakan karena pengukuran diameter lebih mudah dan akurat dibandingkan variabel tinggi, baik tinggi total maupun tinggi bebas cabang. Model persamaan alometrik tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 5 Alometrik biomassa kayu pohon Pinus merkusii

No Model persamaan S P R 2 adj (%) F hit F tabel (99%) 1 B = 0.066069 D2.51 0.0479 0.000** 89.2 199.48 7.95 2 B = 0.039811 D2.25 H0.486 0.0418 0.000** 91.8 134.83 5.78 3 B = 0.054954 D2.5 Hb0.0986 0.0478 0.000** 89.3 100.97 5.78

Keterangan: D = Diameter (cm) H = Tinggi (m)

11 Tabel 5 menunjukan bahwa ketiga model memiliki F hitung > F tabel, maka hipotesis H0 ditolak dan menerima hipotesis H1 yang menyatakan bahwa hubungan

regresi nyata. Model persamaan dengan menggunakan variabel bebas diameter dan tinggi total (B = 0.039811 D2.25 H0.486) merupakan model terbaik dengan koefisien determinasi tertinggi dimana (R2 adj = 91.8%), P-value terkecil (0.000) dan S

terkecil (0.0418).

Pengukuran variabel bebas tinggi total di lapang umumnya lebih sulit dilakukan dimana kemungkinan terjadinya kesalahan cukup besar. Simon (1993) dalam Purwitasari (2011) menyatakan ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam kegiatan pengukuran tinggi pohon, yaitu:

1. Kesalahan melihat puncak pohon dikarenakan kondisi tegakan yang rapat sehingga puncak pohon tidak terlihat

2. Pohon yang akan diukur posisinya miring atau condong. Kesalahan ini dapat diminimumkan dengan membuat garis tegak lurus terhadap arah condong dan melakukan pengukuran dari garis tersebut

3. Jarak antara pengukur dengan pohon tidak horizontal, biasanya terjadi pada kondisi lapangan yang miring > 15%

4. Kesalahan dalam menentukan jarak, terjadi pada pengukuran menggunakan haga, dimana pengukuran dilakukan pada jarak yang sudah ditentukan. Apabila pengukuran data tinggi total pohon mengalami kesulitan dan kekhawatiran terhadap tingkat ketepatan yang rendah serta untuk kepraktisan maka dapat digunakan model alometrik dengan variabel bebas diameter saja. Melalui uji nyata P dan uji F, model alometrik dengan menggunakan variabel bebas diameter dapat menduga biomassa pohon Pinus merkusii sehingga bentuk B = 0.066069 D2.51

dapat diterapkan.

Gambar 3 Alometrik biomassa kayu hasil penelitian

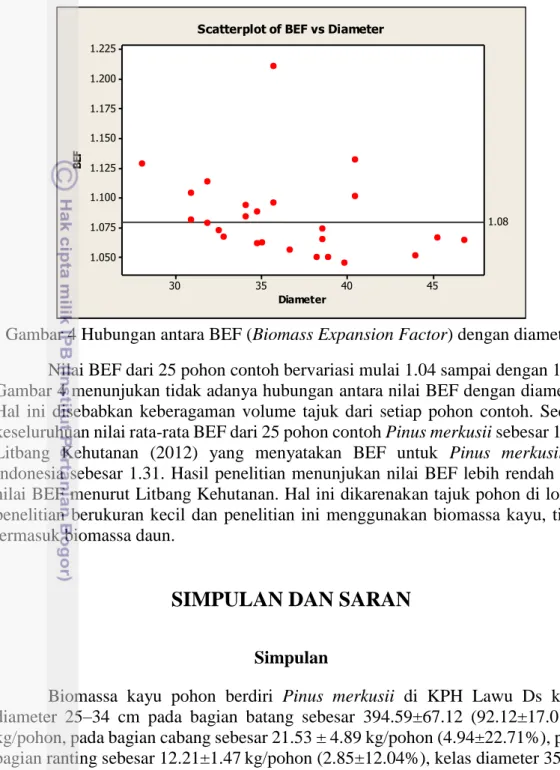

Biomass Expansion Factor (BEF)

Biomass Expansion Factor (BEF) didefinisikan sebagai perbandingan antara berat kering total dengan berat kering batang komersial. Penggunaan BEF

0 500 1000 1500 2000 2500 0 10 20 30 40 50 60 70 B io m ass a k ay u ( k g /p o h o n ) Diameter (cm) B = 0.039811 D2.55 H0.486 B = 0.066069 D2.51 B = 0.054954 D2.5 Hb0.0986

12

dilakukan apabila tidak terdapat persamaan alometrik tetapi hanya terdapat data volume dan kerapatan kayu.

45 40 35 30 1.225 1.200 1.175 1.150 1.125 1.100 1.075 1.050 Diameter B EF 1.08

Scatterplot of BEF vs Diameter

Gambar 4 Hubungan antara BEF (Biomass Expansion Factor) dengan diameter Nilai BEF dari 25 pohon contoh bervariasi mulai 1.04 sampai dengan 1.21. Gambar 4 menunjukan tidak adanya hubungan antara nilai BEF dengan diameter. Hal ini disebabkan keberagaman volume tajuk dari setiap pohon contoh. Secara keseluruhuan nilai rata-rata BEF dari 25 pohon contoh Pinus merkusii sebesar 1.08. Litbang Kehutanan (2012) yang menyatakan BEF untuk Pinus merkusii di Indonesia sebesar 1.31. Hasil penelitian menunjukan nilai BEF lebih rendah dari nilai BEF menurut Litbang Kehutanan. Hal ini dikarenakan tajuk pohon di lokasi penelitian berukuran kecil dan penelitian ini menggunakan biomassa kayu, tidak termasuk biomassa daun.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Biomassa kayu pohon berdiri Pinus merkusii di KPH Lawu Ds kelas diameter 25–34 cm pada bagian batang sebesar 394.59±67.12 (92.12±17.01%) kg/pohon, pada bagian cabang sebesar 21.53 ± 4.89 kg/pohon (4.94±22.71%), pada bagian ranting sebesar 12.21±1.47 kg/pohon (2.85±12.04%), kelas diameter 35–44 cm pada bagian batang sebesar 606.34±82.06 kg/pohon (92.74±13.53%), pada bagian cabang sebesar 35.08±13.29 kg/pohon (5.37±37.88%), pada bagian ranting sebesar 12.39±1.05 kg/pohon (1.89±8.47%), kelas diameter 44–54 cm pada bagian batang sebesar 868.54±155.96 kg/pohon (93.85±17.95%), pada bagian cabang sebesar kg/pohon 39.89±11.30 (4.41±28.33%), pada bagian ranting sebesar 17.05±1.01 kg/pohon (1.84±5.92%). Model alometrik terpilih yang dihasilkan dari penelitian ini untuk menghitung biomassa kayu pada pohon berdiri Pinus merkusii di KPH Lawu Ds yaitu B = 0.066069 D2.51.

13 Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan jangkauan kelas diameter yang lebih lebar, jumlah pohon contoh yang lebih banyak dan pengambilan data contoh yang lebih menyebar.

DAFTAR PUSTAKA

Adiriono T. 2009. Pengukuran Kandungan Karbon (Carbon Stock) dengan Metode Karbonasi pada Hutan Tanaman Jenis Acacia crassicarpa [tesis]. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada

Bowyer JL, Shumulsky R, Haygreen JG. 2003. Forest Product and Wood Science : An Introduction Fourth Edition. Iowa. Iowa state press.

British Standards. 1957. Method of Testing Small Clear Speciments of Timber. BS-373:1957. British Standard House, Decorporated by Royal Charter. London. Brown S. 1997. Estimating Biomass Change of Tropical Forest : a primer. Rome :

FAO (Food and Agriculture Organization).

Brown S. 1999. Guidlines for Inventorying and Monitoring Carbon Offsets in Forest-Based Projects. Winrock International 1611 N Kent St, Suite 600 Arlington, VA 22209. World Bank.

Ketterings QM, Coe R, Van Noordwijk M, Ambagau Y, Palm CA. 2001. Reducing uncertainty in use of allomatric biomass equations prediting above ground tree biomass in mixed secondary forest. Elsevier Science: Journal of Forest Ecology and Management.146 : 199-209.

Litbang Kehutanan. 2012. Pedoman Penggunaan Model Alometrik Untuk Pendugaan Biomassa Dan Stok Karbon Hutan Di Indonesia. Peraturan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan, Nomor: P.01/VIII-P3KR/2012.

Martawijaya A, Kartasujana I, Mandang YI, Prawira SA, Kadir K. 1989. Atlas Kayu Indonesia Jilid II. Bogor : Balai Penelitian hasil Hutan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 1981-2013.

Purwitasari H. 2011. Model Persamaan Alometrik Biomassa Dan Massa Karbon Pohon Akasia Mangium (Acacia Mangium Willd.) [skripsi]. Bogor : Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Syam’ani, Agustina AR, Susilawati, Nugroho Y. 2012. Cadangan karbon di atas permukaan tanah pada berbagai sistem penutupan lahan di sub-sub das amandit. Jurnal Hutan Tropis. 13(2): 148-158.

Tsoumis G. 1991. Science and Technology of Wood Structure, Properties, Utilizatin. Van Nostrand Reinhold New York.

Whitmore, T.C. 1985. Topical Rain Forest of The Far East. New York : Oxford University Press.

14

Lampiran 1 Nilai kadar air dan berat jenis dari 25 pohon contoh Pohon Diameter (cm) Kadar Air (%) Berat Jenis

Batang Cabang Ranting Batang Cabang

1 30.9 63.79 56.00 64.93 0.53 0.57 2 31.8 105.79 50.35 43.26 0.46 0.55 3 34.1 47.48 52.88 90.82 0.55 0.58 4 32.5 81.58 52.23 71.58 0.49 0.55 5 32.8 62.75 81.10 26.52 0.57 0.51 6 39.8 41.24 59.79 69.17 0.63 0.58 7 36.6 44.56 57.06 72.04 0.62 0.59 8 38.2 51.26 50.51 74.11 0.59 0.57 9 38.9 52.24 67.05 63.37 0.62 0.58 10 35.0 52.99 52.29 39.93 0.58 0.59 11 43.9 51.57 55.76 78.63 0.65 0.61 12 46.8 50.55 50.81 29.97 0.49 0.62 13 34.7 55.72 68.77 26.11 0.50 0.54 14 34.7 43.59 110.09 57.10 0.61 0.51 15 35.7 85.26 93.22 32.29 0.45 0.49 16 40.4 82.76 77.79 63.86 0.51 0.56 17 38.5 58.26 56.14 83.19 0.62 0.58 18 45.2 58.06 46.60 25.37 0.61 0.59 19 31.8 89.30 59.96 49.22 0.47 0.53 20 34.1 77.85 64.14 43.54 0.45 0.60 21 40.4 87.66 52.30 36.50 0.50 0.58 22 38.5 60.03 62.54 110.86 0.56 0.58 23 28.0 73.66 61.25 105.91 0.51 0.60 24 30.9 92.09 58.45 67.40 0.47 0.51 25 35.7 63.62 53.15 70.22 0.51 0.63

15 Lampiran 2 Nilai biomassa kayu dari 25 pohon contoh

Kelas diameter Batang (kg/pohon) % Cabang (kg/pohon) % Ranting

(kg/pohon) % Total (kg/pohon) 25 - 34 221.23 88.59 19.75 7.91 8.74 3.50 249.72 342.14 92.48 16.89 4.57 10.91 2.95 369.94 347.91 92.71 14.11 3.76 13.26 3.53 375.28 587.28 92.23 39.24 6.16 10.22 1.60 636.74 391.43 93.22 16.83 4.01 11.66 2.78 419.91 472.68 93.68 16.05 3.18 15.81 3.13 504.54 432.10 91.89 22.29 4.74 15.86 3.37 470.25 485.47 94.21 18.09 3.51 11.78 2.29 515.33 363.61 89.80 28.59 7.06 12.73 3.14 404.93 406.35 91.42 25.58 5.75 12.54 2.82 444.46 290.41 90.59 19.40 6.05 10.75 3.35 320.56 X 394.60 91.89 21.53 5.15 12.21 2.95 428.33 S2x 9983.87 52.88 4.80 10918.80 SX 30.13 2.19 0.66 31.51 X ± t(10).SX 394.59 ± 67.12 92.12 ± 17.01 21.53 ± 4.89 4.94 ± 22.71 12.21 ± 1.47 2.85 ± 12.04 428.33 ± 70.20 35 - 44 696.38 95.70 19.19 2.64 12.12 1.67 727.69 597.42 94.65 22.69 3.60 11.04 1.75 631.15 603.32 95.23 19.00 3.00 11.20 1.77 633.51 638.88 95.26 19.54 2.91 12.24 1.83 670.66 488.03 94.15 16.72 3.23 13.58 2.62 518.33 417.15 91.28 25.88 5.66 13.98 3.06 457.02 636.03 93.11 35.64 5.22 11.46 1.68 683.13 590.84 93.89 29.46 4.68 9.01 1.43 629.31 463.14 82.58 84.16 15.01 13.51 2.41 560.81 924.54 95.09 35.40 3.64 12.32 1.27 972.26 582.39 88.32 64.17 9.73 12.82 1.94 659.37 637.92 90.81 49.14 7.00 15.38 2.19 702.45 X 606.34 92.51 35.08 5.53 12.39 1.97 653.81 S2x 16681.35 2.72 37.28 16151.31 SX 37.28 6.04 0.48 36.69 X ± t(11).SX 606.34 ± 82.06 92.74 ± 13.53 35.08 ± 13.29 5.37 ± 37.88 12.39 ± 1.05 1.89 ± 8.47 653.81 ± 80.75 44 - 54 790.56 93.96 34.23 4.07 16.54 1.97 841.34 946.52 93.75 45.54 4.51 17.55 1.74 1009.61 X 868.54 93.86 39.89 4.29 17.05 1.85 925.47 S2x 12162.03 63.89 0.51 14157.78 SX 77.98 5.65 0.50 84.14 X ± t(1).SX 868.54 ± 155.96 93.85 ± 17.95 39.89 ± 11.30 4.41 ± 28.33 17.05 ± 1.01 1.84 ± 5.92 925.47 ± 168.27

16

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 1994. Penulis merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Zainuddin, S.Pd dan Ibu Nasuroh. Pendidikan formal penulis dimulai di SD Negeri 04 Kebon Jeruk (2000-2006), kemudian penulis melanjutkan ke SMP Negeri 134 Jakarta (2006-2009), dan SMA Negeri 112 Jakarta (2009-20012). Penulis diterima di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB yaitu pada mayor Depertemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Selama masa perkuliahan, penulis merupakan anggota organisasi Himpunan Profesi Forest Management Students Club (FMSC) di IPB. Penulis juga melakukan beberapa kegiatan praktek guna mendukung pengetahuan dan keterampilan penulis yaitu Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) di jalur hutan pantai Kamojang dan Sancang Barat, Garut, Jawa Barat pada tahun 2014, Praktek Pengelolaan Hutan (P2H) di Hutan Pendidikan Gunung Walat Jawa Barat pada tahun 2015, dan Praktek Kerja Lapang di Perum Perhutani KPH Lawu Ds, Divisi Regional Jawa Timur pada bulan Februari–April 2016.

Dalam rangka menyelesaikan tugas sebagai syarat meraih gelar Sarjana Kehutanan, penulis melaksanakan penelitian yang berjudul Persamaan Alometrik untuk Pendugaan Biomassa Kayu di Atas Permukaan Tanah pada Pohon Berdiri Jenis Pinus (Pinus merkusii) di KPH Lawu Ds dibimbing oleh Bapak Prof Dr Ir Endang Suhendang, MS.