BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bengawan Solo merupakan salah satu Daerah Aliran Sungai (DAS) terbesar di Pulau Jawa yang mengalir melalui dua provinsi sekaligus yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. DAS Bengawan Solo dibagi menjadi tiga SubDAS yaitu SubDAS Bengawan Solo Hulu, SubDAS Kali Madiun (SubDAS Busur Solo Tengah), dan SubDAS Bengawan Solo Hilir dengan luas masing-masing ± 6.072 km2, ± 3.755 km2, dan ± 6.273 km2. Sumber air DAS Bengawan Solo berasal dari Gunung Merapi dan Gunung Merbabu di sebelah barat, dan Gunung Lawu di sebelah timur. DAS Bengawan Solo secara administratif melewati 20 Kabupaten/Kota meliputi Kabupaten Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Blora, Rembang, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Pacitan, Kota Surakarta, Kota Madiun dan Kota Surabaya (BBWS Bengawan Solo, t.t).

DAS Bengawan Solo merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bengawan Solo memiliki fungsi strategis dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat baik untuk kegiatan sehari-hari seperti memasak, mencuci, mandi, maupun pertanian. Bahkan DAS Bengawan Solo berfungsi sebagai pemasok bahan baku air minum di daerah perkotaan seperti Solo, Cepu, dan Bojonegoro (Jurnalistik Kompas, 2008). Bengawan Solo berdasarkan RTRW Nasional merupakan salah satu prioritas penataan berkaitan dengan fungsi hidrologi untuk pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah yang dilakukan tidak hanya berdasarkan pada administrasi melainkan kerja sama antar provinsi dalam hal ini Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kerja sama yang dilakukan melalui pengelolaan DAS yang berfungsi untuk menjaga kelestarian DAS Bengawan Solo. Pengelolaan DAS menurut PP RI No. 32 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Sungai merupakan:

“…Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan

segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan…”

Pengertian tersebut menekankan pada kelestarian alam dan keserasian ekosistem agar terciptanya sumberdaya alam yang bermanfaat bagi manusia. Keadaan tersebut berbeda dengan kondisi di lapangan yaitu terjadi kerusakan di beberapa tempat terkait kelestarian sungai. Berdasarkan data BNPB (2013), DAS Bengawan Solo termasuk DAS kritis karena sering terjadi bencana banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Hal ini dipicu oleh bertambahnya jumlah penduduk di sekitar DAS yang menyebabkan alih fungsi lahan pada sempadan sungai. Luas hutan mengalami penurunan 5% menjadi 18% pada tahun 2005. Total lahan kritis di WS Bengawan Solo mencapai luas ± 11.39 km2 akibat erosi dan kerusakan vegetasi. Tercatat jumlah penduduk yang tinggal di sekitar DAS Bengawan Solo sebanyak 13,5 juta jiwa pada tahun 1980 dan meningkat menjadi 17,5 juta jiwa pada tahun 2005.

Alih fungsi lahan dapat terjadi disebabkan oleh tekanan penduduk yang semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk tinggi menyebabkan masyarakat membutuhkan lebih banyak ruang untuk mencari rezeki dan tempat tinggal. Alih fungsi lahan dari hutan alami menjadi ladang pertanian kacang, jagung, atau ketela pohon pada sempadan sungai mengakibatkan longsor (Jurnalistik Kompas, 2008). Perubahan penggunaan lahan menyebabkan air hujan yang jatuh ke permukaan tanah langsung menjadi aliran permukaan sehingga aliran permukaan lebih besar dari sebelumnya. Aliran permukaan yang masuk ke sungai akan mengenai lengkung sungai bagian luar menyebabkan perubahan lengkung sungai, sedangkan material sedimen yang dibawa terendapkan pada bagian dalam sungai. Hal ini merupakan salah satu contoh bahwa aktivitas manusia dapat mempengaruhi intensitas perubahan meander. Menurut Charlton (2008), sedimen mempengaruhi lengkung sungai jika diamati dalam jangka waktu lama, kecuali terjadi banjir. Menurut Kamarudin et al. (2009) alur sungai bersifat dinamis dan berubah seiring waktu baik karena proses alami maupun karena aktivitas manusia. Aliran sungai membawa material sedimen dan pada kecepatan air tertentu

menyebabkan terjadi perubahan dimensi, alur, dan profil sungai. Perubahan yang terjadi akan mempengaruhi gerak aliran air bahkan menyebabkan pemotongan alur sungai. Kondisi ini menyebabkan perlu adanya penelitian mengenai perubahan penggunaan lahan dan perubahan meander Bengawan Solo tahun 1997 - 2014.

Kerusakan sungai Bengawan Solo dimulai dari daerah hulu karena tidak adanya pohon dengan akar kuat serta pendangkalan yang intensif pada waduk Gajah Mungkur. Di bagian tengah terjadi kerusakan seperti sedimentasi dan pencemaran karena kondisinya melalui perkotaan. Selain itu pengolahan tebing sungai cukup intensif tanpa adanya penahan erosi, sedangkan pada bagian hilir terjadi kerusakan mangrove dan penurunan jumlah biota laut seperti ikan. Umumnya, banjir di DAS Bengawan Solo terjadi karena ketimpangan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya (Jurnalistik Kompas, 2008). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan perubahan penggunaan lahan dengan perubahan meander Sungai Bengawan Solo dan dapat membantu dalam pengembangan wilayah khususnya untuk mewaspadai banjir.

1.2. Masalah Penelitian

Perubahan bentuk permukaan bumi salah satunya dipicu oleh aktivitas manusia dan pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan penduduk akan ruang semakin meningkat sehingga masyarakat mengubah lahan alami menjadi areal permukiman. Akibatnya, terjadi penurunan jumlah vegetasi dan berkurangnya daerah resapan air menyebabkan terjadi peningkatan aliran permukaan. Hal tersebut menjadi pemicu perubahan kondisi lingkungan Sungai Bengawan Solo yaitu perubahan alur sungai. Perubahan alur sungai utamanya dipengaruhi oleh pengikisan dan pengendapan pada badan sungai. Pengikisan biasanya disebabkan oleh laju aliran yang besar dan kuat serta pengendapan material yang terangkut pada bagian alur sungai alirannya lemah. Aliran besar dan kuat menyebabkan penggerusan tebing sungai yang dalam waktu lama menyebabkan perubahan alur sungai. Material terangkut

biasanya merupakan tanah hasil erosi di beberapa tebing sungai menyebabkan terjadinya pendangkalan sungai bahkan penyempitan sungai. Pendangkalan sungai akan berdampak pada berkurangnya kapasitas penampang sungai sehingga menyebabkan banjir. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas manusia berperan aktif dalam intensitas perubahan kualitas dan kuantitas penampang alur sungai bahkan DAS dalam menampung dan menyalurkan aliran air. Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perubahan spasial penggunaan lahan di sempadan Bengawan Solo wilayah kajian dari tahun 1997 - 2014?

2. Bagaimana perubahan indeks sinusitas alur Bengawan Solo di wilayah kajian dari tahun 1997 - 2014?

3. Bagaimana pengaruh perubahan penggunaan lahan terhadap indeks sinusitas Bengawan Solo wilayah kajian dari tahun 1997 – 2014?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mempelajari perubahan spasial penggunaan lahan di sempadan Bengawan Solo wilayah kajian dari tahun 1997 - 2014.

2. Mempelajari perubahan indeks sinusitas alur Bengawan Solo di wilayah kajian dari tahun 1997 - 2014.

3. Menganalisis pengaruh perubahan penggunaan lahan terhadap indeks sinusitas Bengawan Solo wilayah kajian dari tahun 1997 – 2014.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat utama penelitian ini adalah syarat penyusunan skripsi S1 Jurusan Geografi dan Ilmu Lingkungan Fakultas Geografi UGM. Manfaat lain penelitian ini yaitu sebagai rujukan pengambilan kebijakan terkait dengan pengelolaan DAS dan diharapkan mampu menjadi referensi mengenai perubahan meander sungai karena alih fungsi lahan. Selain itu, agar dapat meminimalkan dampak bencana banjir di sekitar meander mengingat sifat sungai yang selalu berubah setiap waktu.

1.5. Telaah Pustaka

1.5.1. Perubahan Penggunaan Lahan a. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan hasil aktivitas manusia terhadap lahan yang sifatnya dinamis untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penggunaan lahan ditekankan pada tingkat pemanfaatan masyarakat terhadap sebidang lahan. Perwujudan penggunaan lahan merupakan wujud fisik suatu objek yang menutupi lahan seperti lahan pertanian, sawah, hutan, industri, pertambangan, dan permukiman (Ishak, 2008). Menurut Malingreau dan Mangunsukarjo (1978), penggunaan lahan merupakan hasil eksploitasi oleh manusia terhadap sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penggunaan lahan dianggap sebagai hasil interaksi dalam suatu lingkaran yang didiami oleh manusia seperti terlihat oleh Gambar 1.1. Gambar 1.1. menceritakan tentang hubungan ekosistem alam dan ekosistem budaya terhadap penggunaan lahan dan sebaliknya.

Gambar 1.1. Hubungan Timbal Balik Penggunaan Lahan dengan Unsur Ekosistem Sumber: Malingreau dan Mangunsukarjo, 1978

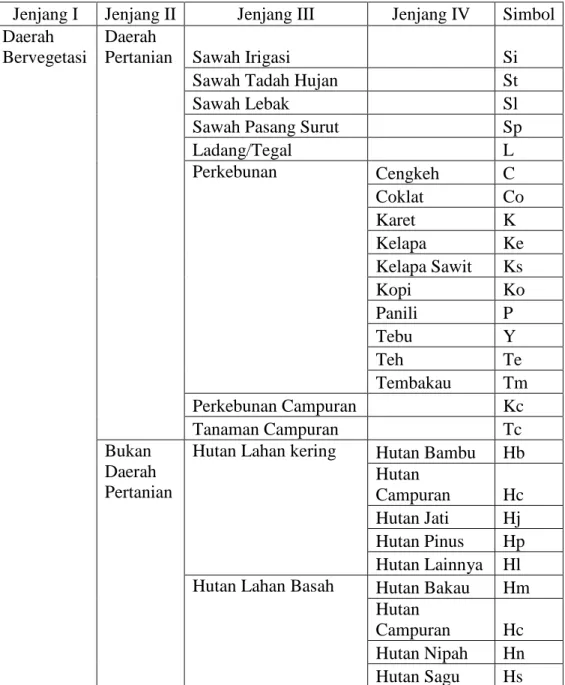

Penggunaan lahan terjadi karena kepentingan manusia untuk bertahan hidup dengan mengubah suatu bentukan menjadi bentukan lain. Perubahan penggunaan lahan biasanya bertambahnya suatu penggunaan lahan tertentu di satu sisi dan berkurangnya penggunaan lahan lain di sisi lain atau berubahnya fungsi lahan pada waktu yang berbeda (As-syakur et al., 2008). Penggunaan lahan menurut Malingreau (1977) diklasifikasikan menjadi 4 jenjang seperti terlihat pada Tabel 2.1. Jenjang tersebut memberikan informasi yang berbeda berdasarkan kedetilan citra atau data yang tersedia.

Tabel 1.1. Klasifikasi Penggunaan Lahan

Jenjang I Jenjang II Jenjang III Jenjang IV Simbol Daerah

Bervegetasi

Daerah

Pertanian Sawah Irigasi Si

Sawah Tadah Hujan St

Sawah Lebak Sl

Sawah Pasang Surut Sp

Ladang/Tegal L Perkebunan Cengkeh C Coklat Co Karet K Kelapa Ke Kelapa Sawit Ks Kopi Ko Panili P Tebu Y Teh Te Tembakau Tm Perkebunan Campuran Kc Tanaman Campuran Tc Bukan Daerah Pertanian

Hutan Lahan kering Hutan Bambu Hb

Hutan

Campuran Hc

Hutan Jati Hj

Hutan Pinus Hp

Hutan Lainnya Hl

Hutan Lahan Basah Hutan Bakau Hm

Hutan

Campuran Hc

Hutan Nipah Hn

Tabel Lanjutan…

Jenjang I Jenjang II Jenjang III Jenjang IV Simbol

Daerah Bukan Belukar B

Bervegetasi Daerah Semak S

Pertanian Padang Rumput Pr

Savanna Sa Padang Alang-alang Pa Rumput Rawa Rr Daerah tak Bergevetasi Bukan Daerah Pertanian Lahan Terbukan Lb

Lahar dan Lava Ll

Beting Pantai Bp Gosong Sungai Gs Gumuk Pasir Gp Permukiman dan Lahan Bukan Pertanian Daerah tanpa Liputan Vegetasi Permukiman Kp Industri In Jaringan Jalan Jaringan Listrik Tegangan Tinggi Pelabuhan Udara Pelabuhan Laut

Perairan Tubuh Danau D

Air Waduk W Tambak Ikan Ti Tambak Garam Tg Rawa R Sungai Pelayaran Saluran Irigasi Terumbu Karang Gosong Pantai Sumber: (Suharyadi, 2001)

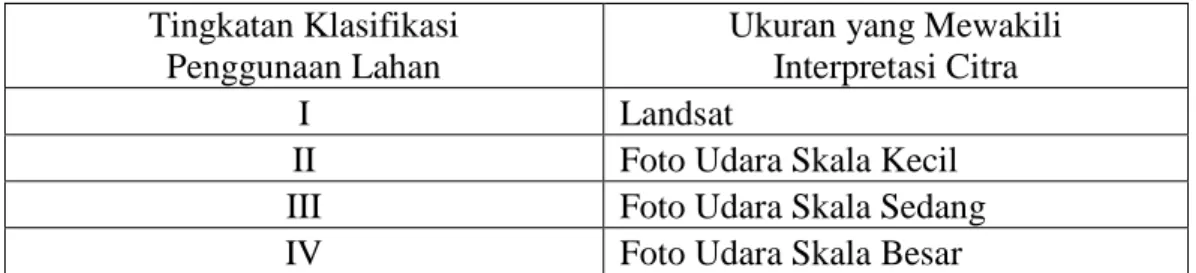

Penggunaan lahan didapatkan berdasarkan interpretasi citra penginderaan jauh atau foto udara melalui teknik penginderaan jauh (Malingreau, 1977). Pemetaan penggunaan lahan memiliki ukuran minimum pemetaan tergantung pada skala dan resolusi citra satelit atau foto udara. Pemetaan penggunaan lahan juga bergantung kepada skala data yang tersedia dan skala peta luaran penggunaan lahan. Format interpretasi citra yang representatif untuk ukuran minimum pemetaan terbagi atas 4 tingkat klasifikasi (Lillesand dan Kiefer, 1990).

Tabel 1.2. Format Interpretasi Citra yang Representatif Berdasarkan Tingkat Klasifikasi Penggunaan Lahan

Tingkatan Klasifikasi Penggunaan Lahan

Ukuran yang Mewakili Interpretasi Citra

I Landsat

II Foto Udara Skala Kecil

III Foto Udara Skala Sedang

IV Foto Udara Skala Besar

Sumber: (Lillesand dan Kiefer, 1990)

Klasifikasi penggunaan lahan menurut Malingreau dibagi menjadi sistem klasifikasi bertingkat dengan 4 tingkatan klasifikasi (Suharyadi, 2001). Tabel 1.2. menjelaskan tentang tingkatan interpretasi citra yang representatif untuk pemetaan penggunaan lahan. Tingkat I digunakan untuk citra skala kecil seperti citra Landsat. Tingkat II digunakan untuk foto udara skala kecil (> 1:250.000) seperti foto udara inframerah dan foto udara pankromatik. Tingkat III digunakan untuk foto udara skala sedang berkisar antara 1:25.000-1:250.000 dan dilengkapi dengan informasi penunjang lain, begitu pula untuk interpretasi citra tingkat IV dengan skala besar dibawah 1:25.000 (Muller, 1991 dalam Ormeling dan Kraak, 2013).

b. Perubahan Penggunaan Lahan

Perubahan penggunaan lahan bersifat dinamis yang dapat dipicu oleh pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi di perkotaan dan peningkatan tingkat kesejahteraan hidup penduduk. Secara konseptual, perubahan penggunaan lahan terbagi menjadi 3 yaitu perubahan pemanfaatan, perubahan kondisi, dan penambahan luas. Pertama, perubahan pemanfaatan merupakan bentuk dari alihfungsi lahan dari suatu pemanfaatan menjadi pemanfaatan lain, contohnya perubahan lahan pertanian menjadi permukiman. Kedua, perubahan kondisi merupakan perubahan kualitas pada suatu lahan contohnya kepadatan lahan permukiman. Ketiga, penambahan luas merupakan perluasan penggunaan lahan dari sebelumnya agar dapat menampung aktivitas masyarakat (Suharyadi, 2001).

Kegiatan penggunaan lahan pada batas tertentu akan mengubah bentang lahan dalam suatu DAS apabila terjadi dalam skala besar dan permanen. Biasanya, perubahan penggunaan lahan terjadi untuk mengakomodasi kegiatan ekonomi dari

sebab bertambahnya penduduk suatu wilayah sedangkan ketersediaan lahan tetap (Niu dan Sivakumar, 2013). Aktivitas manusia memiliki pengaruh dalam perubahan penggunaan lahan yang dapat memengaruhi morfologi dan dinamika sungai. Bahkan pengaruhnya lebih besar dibandingkan dengan kejadian banjir, kekeringan, dan tanah longsor (Yamani et al., 2011). Misalnya kebutuhan penduduk akan ruang yang menyebabkan terjadinya pembukaan tanah baik untuk pertanian maupun untuk permukiman dan kegiatan lainnya.

Perubahan penggunaan lahan pada sempadan sungai berkaitan dengan erosi tebing sungai. Alur sungai yang tidak teratur dengan banyak rintangan menyebabkan kelokan sungai semakin tajam dan erosi lateral semakin intensif. Pencegahan erosi dapat diminimalkanr dengan penggunaan lahan berupa vegetasi pada sempadan sungai sehingga sistem perakaran dapat menahan tanah. Vegetasi pada sempadan sungai diperlukan sebagai penahan erosi tebing agar benturan aliran sungai yang besar tidak mengikis tanah (Asdak, 2010).

1.5.2. Alur Sungai

Sistem alur sungai merupakan gabungan antara alur badan sungai dan alur sempadan sungai (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air). Perubahan yang terjadi di DAS akan berdampak pada perubahan alur sungai. Alur sempadan sungai adalah alur pinggir kanan dan kiri sungai yang terdiri dari bantaran banjir, bantaran longsor, bantaran ekologi, dan bantaran keamanan (Maryono, 2008). Perubahan alur sungai dipengaruhi oleh masukan air dari limpasan dan masukan material sedimen dari proses erosi yang terjadi dalam DAS. Besarnya masukan air dan material sedimen dalam alur sungai dipengaruhi oleh iklim, geologi, dan karakteristik vegetasi dalam DAS (Thorne, 1997).

a. Morfologi Sungai

Air merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan permukaan bumi dan hasilnya akan menggambarkan karakteristik morfologi suatu daerah. Faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan morfologi sungai tidak hanya pada faktor biotik dan abiotik, melainkan pula faktor manusia. Bahkan

pengaruh aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan di sekitar sungai dapat mempercepat perubahan morfologi sungai (Maryono, 2008).

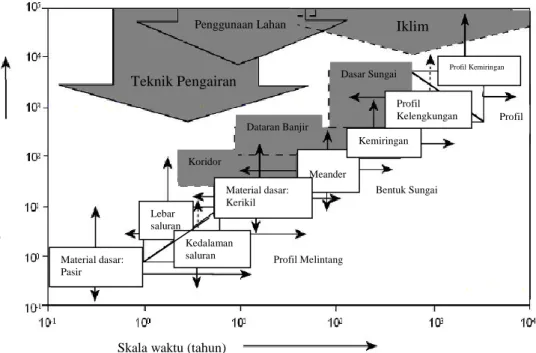

Menurut Mangelsdoorf dan Scheuermann (1980 dalam Maryono, 2008) pembentukan alur sungai dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tektonik, sosioantropogenik, geologi, iklim, dan vegetasi. Perubahan mikromorfologi sungai seperti riffle, pools, dan dune akan berubah dalam skala waktu 0-10 tahun, alur sungai akan berubah dalam rentang 100 tahun, sedangkan daerah aliran sungai akan berubah dalam waktu 1.000.000 tahun (Knighton, 1984) terlihat pada Gambar 1.2. Informasi skala ruang dan waktu dapat memprediksi bahwa suatu aktivitas sungai akan memunculkan pengaruh beberapa tahun kemudian. Sebagai contoh, pemenggalan sungai berpengaruh terhadap seluruh komponen yang ada di sungai dalam rentang waktu lama. Perubahan ini mempengaruhi habitat flora dalam waktu 0-10 tahun dan perubahan alur sungai dapat diamati hingga 100 tahun mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa pelurusan sungai berpengaruh pada sistem sungai yang diamati dalam rentang 100-200 tahun. Skala perubahan morfologi sungai bergantung pada perubahan aktivitas sungai. Apabila terjadi secara terus menerus maka perubahan akan terjadi secara cepat (Maryono, 2008).

Gambar 1.2. Skala waktu perubahan morfologi sungai Sumber: Sear et al., 2003

Koridor Dataran Banjir Dasar Sungai Teknik Pengairan Iklim Penggunaan Lahan S k a l a r u a n g (m)

Skala waktu (tahun)

Profil Melintang Bentuk Sungai Profil Meander Material dasar: Pasir Material dasar: Kerikil Kemiringan Lebar saluran Kedalaman saluran Profil Kemiringan Profil Kelengkungan

b. Sempadan Sungai

Sempadan sungai menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai pada Pasal 1 yaitu,

“…garis sempadan sungai adalah garis maya sepanjang di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai…”

Sempadan sungai berfungsi sebagai penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, antara lain kekayaan flora dan fauna di kawasan ini merupakan asset lingkungan yang berharga. Semak dan rerumputan di sempadan sungai berfungsi sebagai filter terhadap polutan untuk menjaga kualitas air sungai dari pencemaran. Tumbuh-tumbuhan menahan erosi dengan sistem perakarannya sehingga tanah tidak mudah tererosi dan tergerus aliran air. Rimbun dedaunan dan sisa tumbuhan menyediakan tempat berlindung dan sumber makanan bagi binatang akuatik dan satwa liar lainnya. Kawasan tepi sungai dengan sempadan yang tertata asri menjadikan property bernilai tinggi karena terjalinnya kehidupan harmonis antara manusia dan alam (Penjelasan PP RI No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai disebutkan dalam Pasal Demi Pasal Ayat (5).

Perlindungan sempadan sungai disebutkan dalam pasal 22 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai yaitu,

“…Perlindungan sempadan sungai dilakukan melalui pembatasan pemanfaatan sempadan sungai. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan: (a) menanam tanaman selain rumput; (b) mendirikan bangunan; dan (c) mengurangi dimensi tanggul. Pemanfaatan sempadan sungai hanya dapat dilakukan untuk keperluan tertentu…”

Kriteria sempadan sungai menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai pasal 10 adalah:

“…Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan terdiri atas: (a) sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 km2; dan

Kriteria sempadan sungai menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai pasal 10 adalah:

“… (1) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 m dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

(2) Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 m dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai…”

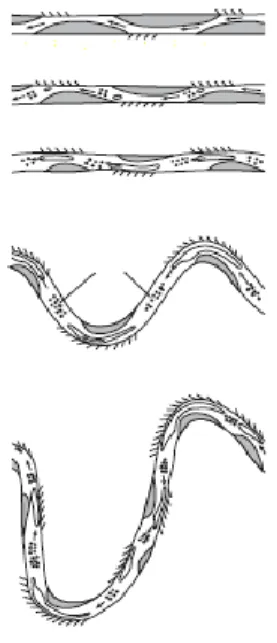

c. Tipe Alur Sungai

Sungai memiliki banyak pola alur antara lain sungai lurus, meander, dan teranyam bahkan banyak sungai yang sekaligus terdiri atas tiga pola alur sungai (lurus, meander, teranyam) di sepanjang bagiannya (Morisawa, 1968) seperti terlihat pada Gambar 1.3. Alur sungai terbentuk menurut skala perubahan ruang dan waktu yang dipengaruhi oleh aktivitas tertentu (Maryono, 2008). Alur sungai lurus terdapat pada ruas yang relatif pendek, biasanya indeks kelengkungan diabaikan. Profil sungai lurus secara alamiah jarang ditemui kecuali pada sungai rekayasa atau sudetan (WMO, 2003; Charlton, 2008). Syarat terbentuknya sungai lurus yaitu pada kemiringan tajam, material sedimen sedikit, dan penampang sungai kecil.

Gambar 1.3. Tipe Alur Sungai Menurut Sear et al., 2003 Sumber: Sear et al., 2003

Menurut WMO (2003), alur sungai meander yaitu sungai yang terdiri dari banyak kelokan dengan kemiringan relatif datar sehingga meander sungai

Lurus Meander

Bercabang Teranyam

biasanya terdapat pada daerah hilir. Alur meander cenderung tidak stabil karena proses penggerusan yang terjadi pada sisi luar dan pengendapan pada sisi dalam meander atau point bar. Selain itu, akan ditemui alur sungai bercabang dimana terdapat banyak gosong sungai dan alur-alur kecil tidak stabil. Gosong sungai dan alur kecil terbentuk karena besarnya jumlah material sedimen yang terjadi secara terus menerus sebagai proses dari erosi dan sedimentasi. Gosong sungai dan alur sungai sifatnya dapat berpindah pada suatu waktu tertentu khususnya pada muka air tinggi atau saat banjir.

d. Perkembangan Alur Sungai

Perkembangan sungai dibagi kedalam perkembangan melintang dan perkembangan memanjang. Perkembangan melintang meliputi perkembangan dari tebing sungai, sempadan sungai, dan badan sungai. Perubahan melintang biasanya ditandai dengan penggerusan pada tebing sungai dan pada meander akan terdapat pengendapan di sisi lainnya. Perkembangan memanjang dibedakan berdasarkan kemiringan/gradien dominan yaitu daerah hulu, tengah, dan hilir. Kestabilan kemiringan/gradien sungai mendapat retensi dari pengaruh vegetasi sebagai stabilitas proses erosi dan sedimentasi. Alur sungai umumnya dibagi atas alur lurus di bagian hulu, alur bercabang di bagian tengah, dan alur meander di bagian hilir (Maryono, 2008).

1.5.3. Meander a. Meander

Meander merupakan sungai yang berkelok-kelok. Meander memiliki kemiringan dasar sungai kecil dan energi minimum karena penurunan debit sungai (Charlton, 2008). Alur sungai akan berubah sesuai dengan energi yang dimilikinya, sehingga pada energi minimum terjadi keseimbangan proses erosi dan sedimentasi secara bersamaan (Maryono, 2008). Morisawa (1968), menyebutkan bahwa air yang mengalir pada sungai berkelok memiliki gaya sentrifugal kuat, sehingga beban terberat akan berada pada tikungan alur. Beban

badan air memberikan tekanan keluar menyebabkan terjadinya erosi lateral dan tekanan lemah pada bagian lengkung dalam menyebabkan sedimentasi.

b. Proses Pembentukan Meander

Proses pembentukan meander disebabkan oleh perubahan garis arus sungai yang terhalang pohon atau dinding batuan keras pada tebing sungai. Garis arus yang terbentur ke salah satu sisi tebing sungai akan membelok menerjang sisi yang lain, sehingga terjadi pengikisan dan pengendapan pada tepi sungai secara bergantian. Seiring dengan berjalannya waktu, kelokan garis arus mengakibatkan kelokan sungai semakin besar dan terbentuklah meander (Suharini dan Palangan, 2014).

Vegetasi alami di sepanjang sungai memiliki keteraturan spesifik sebagai bentuk adaptasi terhadap aliran sungai. Sungai dengan kondisi kekuatan aliran sebanding dengan kekuatan vegetasi menyebabkan vegetasi akan terpengaruh oleh arus sungai. Berlaku sebaliknya, bentuk meander akan dipengaruhi oleh vegetasi sepanjang sungai. Sebagai contoh, vegetasi bambu mengikuti sistem energi minimum sebab kecepatan aliran tepat mengenai tebing yang ditumbuhi vegetasi bambu. Karakteristik keteraturan vegetasi tidak dapat dijumpai pada sungai yang telah mengalami pembangunan (Maryono, 2007).

Meander termasuk proses tingkat dewasa dalam pembentukan alur sungai dan umumnya meander terbentuk karena faktor alami. Menurut Charlton (2008), pembentukan meander diawali dengan alur lurus kemudian terbentuk suatu penghalang aliran seperti gosong sungai sehingga terjadi perpindahan alur yang awalnya lurus menjadi belok dan mengikis tepi-tepi sungai yang dilewatinya. Selain itu, tanpa adanya penghalang pada tepi sungai aliran sungai tetap terkikis dan diperparah karena benturan aliran (Gambar 1.4). Chorley (1969) menyebutkan bahwa pool dan riffle terbentuk berurutan. Perkembangan pool dan riffle menandakan sungai telah semakin berbelok dan membentuk meander. Pool merupakan daerah terkikis sehingga membentuk ledokan, sedangkan riffle merupakan daerah terendapkan karena energi aliran melemah dan pengaruh material terkikis dari pool di sampingnya.

Gambar 1.4. Perubahan Sungai Lurus menjadi Meander Dipengaruhi Erosi Lateral dan Deposisi

Sumber: Charlton, 2008

1.5.4. Indeks Sinusitas

“…Sinusitas merupakan tingkatan sungai yang berawal dari garis lurus…” menurut Schumm dan Khan (1972, dalam Aswathy et al., 2007). Sungai dengan alur lurus tanpa berkelok sulit ditemukan, sehinggga perlu memperhitungkan indeks kelengkungan suatu sungai atau sinuosity index. Indeks Sinusitas mengindikasikan bahwa meander dapat diukur melalui perbandingan antara panjang alur meander dengan panjang lembah mendatar. Indeks sinusitas dengan rasio <1.1 merupakan alur lurus, indeks sinusitas dengan rasio 1.1 – 1.5 merupakan berliku, dan indeks sinusitas dengan rasio >1,5 merupakan berkelok. Perhitungan indek sinusitas memperhatikan tali arus (thalweg), yaitu garis yang menunjukkan aliran tercepat yang arahnya mengalami perpindahan sepanjang alur sungai. Tali arus terlihat pada alur sungai lurus dan sering kali berasosiasi dengan perkembangan riffles, pools, dan gosong sungai (Charlton, 2008). Kecenderungan perubahan sinusitas sungai disebabkan oleh perkembangan sempadan sungai dan perkembangan genangan yang terjadi (Charlton, 2008).

Pengukuran indeks sinusitas menurut Charlton (2008), yaitu: Tingkat 1

Tingkat 2

Tingkat 5 Tingkat 4 Tingkat 3

Pembentukan gosong sungai

Pembentukan Riffles dan Pools

Ledokan sungai semakin membesar

Perkembangan Riffles dan Pools sepanjang sungai

…… (1.1)

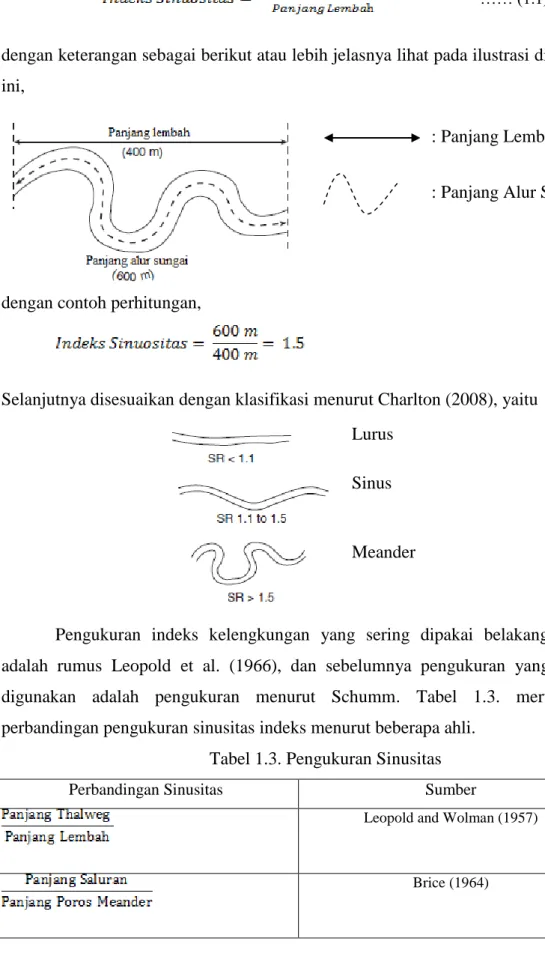

dengan keterangan sebagai berikut atau lebih jelasnya lihat pada ilustrasi dibawah ini,

dengan contoh perhitungan,

Selanjutnya disesuaikan dengan klasifikasi menurut Charlton (2008), yaitu

Pengukuran indeks kelengkungan yang sering dipakai belakangan ini adalah rumus Leopold et al. (1966), dan sebelumnya pengukuran yang biasa digunakan adalah pengukuran menurut Schumm. Tabel 1.3. merupakan perbandingan pengukuran sinusitas indeks menurut beberapa ahli.

Tabel 1.3. Pengukuran Sinusitas

Perbandingan Sinusitas Sumber

Leopold and Wolman (1957)

Brice (1964)

Lurus

Sinus

Meander

: Panjang Lembah

Schumm (1963)

Sumber : Morisawa (1968)

Pengukuran indeks sinusitas menurut Leopold et al, (1966) yaitu perbandingan antara panjang alur meander dengan panjang mendatar meander.

k = M / (λ) …… (1.2)

dimana, k : indeks sinusitas M : panjang alur meander

λ : panjang meander secara mendatar

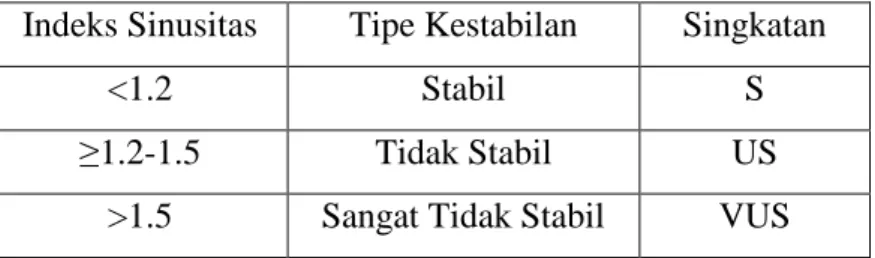

Kestabilan sungai menggambarkan perubahan yang terjadi pada sungai dalam kurun waktu tertentu. Sungai stabil merupakan sungai yang tidak mengalami perubahan morfologi alur selama periode waktu sedikitnya 10 tahun. Sungai tak stabil adalah sungai yang mengalami perubahan morfologi alur selama periode waktu sedikitnya 10 tahun (Shen, 1971). Tabel 1.4. berikut ini adalah tipe evolusi meander menurut Rosgen (1996, dalam Kamarudin et al., 2014).

Tabel 1.4. Tipe Evolusi Meander

Indeks Sinusitas Tipe Kestabilan Singkatan

<1.2 Stabil S

≥1.2-1.5 Tidak Stabil US

>1.5 Sangat Tidak Stabil VUS Sumber : Rosgen (1996, dalam Kamarudin et al., 2014)

1.6. Keaslian Penelitian

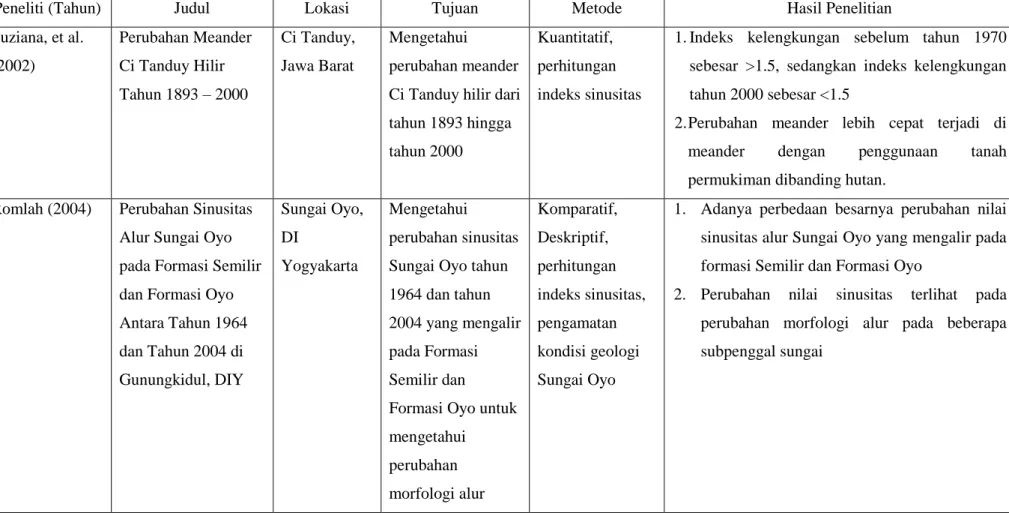

Perkembangan riset di Indonesia makin hari kian meningkat, namun penelitian tentang morfologi sungai khususnya meander masih terbatas. Bahkan untuk mencari referensi dan bacaan bersumber dari buku-buku lama. Tidak banyak riset mengenai sinusitas sungai sehingga menarik untuk diteliti. Penelitian ini mempelajari indeks sinusitas sungai dan pengaruh penggunaan lahan. Beberapa penelitian pernah dilakukan di Indonesia, diantaranya di Ci-Tanduy dan Sungai Oyo.

Penelitian di Ci-Tanduy, Provinsi Jawa Barat, dilakukan oleh Suziana et al., 2002. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besaran perubahan meander Ci-Tanduy hilir dari tahun 1893 hingga tahun 2000. Data yang digunakan yaitu data periodik dari Peta Topografi skala 1:50.000 tahun 1893, Peta Topografi, Lembar III A, Lembar III B, Lembar III D dan Lembar IV B, skala 1 : 50.000 tahun 1916 Peta Topografi, Lembar 42/XLI-A, 42/XLI-D, 42/XLI-B dan 42/XLII-B, skala 1 : 50.000 tahun 1942, Peta Penggunaan Tanah, skala 1 : 50.000 tahun 1970 dan Citra Land Satellite 7 Sensor Thematic Mapper (Landsat 7 TM). Rumus indeks kelengkungan yang digunakan menurut Leopold et al. (1966) yaitu perbandingan antara panjang alur sungai dengan panjang lembah. Penggunaan lahan dijadikan sebagai alat bantu analisis untuk mengetahui jarak meander terhadap hilir. Hasil penelitian menyatakan bahwa meander Ci Tanduy semakin mendekati hilir (segara anakan), dan banyak terjadi pelurusan meander. Pelurusan ini terjadi karena perubahan penggunaan lahan permukiman pada sempadan sungai. Perubahan meander lebih cepat terjadi pada penggunaan tanah permukiman dibandingkan hutan. Berdasarkan indeks kelengkungan diketahui bahwa indeks kelengkungan meander sebelum tahun 1970 sebesar >1.5 sedangkan indeks kelengkungan tahun 2000 sebesar <1.5.

Penelitian mengenai indeks sinusitas dilakukan di Sungai Oyo, Gunungkidul, DIY, oleh Romlah, 2004. Penelitian ini bertujuan mengetahui perubahan sinusitas Sungai Oyo tahun 1964 dan tahun 2004 yang mengalir pada Formasi Semilir dan Formasi Oyo untuk mengetahui perubahan morfologi alur. Penelitian ini menggunakan data periodik dari tahun 1964 hingga tahun 2004 menggunakan Peta Topografi Tahun 1964 Skala 1:50.000, Foto Udara Tahun 1977 Skala 1:50.000, Foto Udara Tahun 1981 Skala 1:50.000, Citra Landsat ETM Wonogiri Tahun 2000, dan Peta Geologi Skala 1:100.000. metode penelitian yang digunakan yaitu komparatif, deskriptif, pengamatan kondisi geologi Sungai Oyo, dan perhitungan indeks sinusitas. Indeks sinusitas sungai dihitung menggunakan rumus Mansikkamaki (1972) yaitu perbandingan alur sungai dengan zona jarak. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan besarnya perubahan nilai sinusitas alur Sungai Oyo yang mengalir pada formasi Semilir dan Formasi Oyo.

Penelitian lainnya dilakukan di Sungai Pahang, Malaysia, oleh Kamarudin et al. tahun 2014. Penelitian ini berjudul Analysis of meander evolution studies on

effect from land use and climate change at the upstream reach of the Pahang

River, Malaysia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui evolusi meander karena

perubahan penggunaan lahan dan iklim. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan menghitung indeks kelengkungan dan klasifikasi iklim. Perhitungan indeks sinusitas sungai menggunakan perbandingan antara panjang alur sungai dengan panjang lembah. Data yang digunakan yaitu peta topografi skala 1:50.000 tahun 1932 dan peta topografi skala 1:50.000 tahun 1993. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meander Sungai Pahang pada penggunaan lahan dengan dominan permukiman cenderung tidak stabil. Sebaliknya pada penggunaan lahan dominan hutan meander Sungai Pahang cenderung stabil. Kaitannya dengan iklim, daerah pada iklim basah dengan curah hujan tinggi akan mempengaruhi perubahan meander lebih cepat akibat proses pengikisan yang berlangsung terus-menerus.

Penelitian penginderaan jauh dilakukan oleh Fidiyawati et al., 2014. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa perubahan pola dan tata guna lahan sungai Bengawan Solo sepanjang Kabupaten Lamongan dari tahun 2003 sampai tahun 2009. Penelitian ini menggunakan citra Landsat ETM+ dan citra SPOT 4 dengan metode penelitian kuantitatif meliputi koreksi geometrik, directional filtering, dan klasifikasi supervised. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kekuatan jaring citra Landsat ETM+ tahun 2003 sebesar 0,0005773, citra SPOT 4 sebesar 0,0004717, dan citra SPOT 4 tahun 2009 sebesar 0,0003951 telah memenuhi syarat ketelitian SoF, yaitu nilainya mendekati nol (0). Selain itu, uji klasifikasi tata guna lahan yang dilakukan dengan metode klasifikasi Supervised untuk citra SPOT-4 bulan Desember 2009 menunjukkan tingkat kebenaran 88,20%, maka ketelitian klasifikasi dianggap benar karena memiliki nilai ≥ 80%. Hasil analisis pada penelitian ini yaitu terdapat peralihan fungsi penggunaan lahan hutan, badan air, dan sawah menjadi permukiman yang terlihat dari bertambahnya area permukiman sebesar 2.206,32 ha dan berkurangnya area hutan sebesar 1.767,40 Ha. Pola aliran Bengawan Solo sepanjang Kabupaten

Lamongan dari tahun 2003 hingga tahun 2009 relatif tetap yang didominasi oleh pola aliran rectangular. Perbandingan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang disajikan pada Tabel 1.5. berikut ini.

Tabel 1.5. Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Dilakukan

Peneliti (Tahun) Judul Lokasi Tujuan Metode Hasil Penelitian

Suziana, et al. (2002) Perubahan Meander Ci Tanduy Hilir Tahun 1893 – 2000 Ci Tanduy, Jawa Barat Mengetahui perubahan meander Ci Tanduy hilir dari tahun 1893 hingga tahun 2000

Kuantitatif, perhitungan indeks sinusitas

1. Indeks kelengkungan sebelum tahun 1970 sebesar >1.5, sedangkan indeks kelengkungan tahun 2000 sebesar <1.5

2. Perubahan meander lebih cepat terjadi di meander dengan penggunaan tanah permukiman dibanding hutan.

Romlah (2004) Perubahan Sinusitas Alur Sungai Oyo pada Formasi Semilir dan Formasi Oyo Antara Tahun 1964 dan Tahun 2004 di Gunungkidul, DIY Sungai Oyo, DI Yogyakarta Mengetahui perubahan sinusitas Sungai Oyo tahun 1964 dan tahun 2004 yang mengalir pada Formasi Semilir dan

Formasi Oyo untuk mengetahui perubahan morfologi alur Komparatif, Deskriptif, perhitungan indeks sinusitas, pengamatan kondisi geologi Sungai Oyo

1. Adanya perbedaan besarnya perubahan nilai sinusitas alur Sungai Oyo yang mengalir pada formasi Semilir dan Formasi Oyo

2. Perubahan nilai sinusitas terlihat pada perubahan morfologi alur pada beberapa subpenggal sungai

Kamarudin, et al. (2014)

Analysis of meander evolution studies on effect from land use and climate change at the upstream reach of the Pahang River, Malaysia Sungai Pahang, Malaysia Mengetahui hubungan evolusi meander karena penggunaan lahan dan iklim Kuantitatif, perhitungan indeks sinusitas, pengklasifikasian iklim

1. Meander sungai pada penggunaan lahan dominan permukiman cenderung tidak stabil, berlaku sebaliknya pada penggunaan lahan dominan hutan meander cenderung stabil. 2. Daerah pada iklim basah dengan curah hujan

tinggi mempengaruhi evolusi meander lebih cepat karena proses pengikisan.

Fidiyawati et al. (2014)

Analisa Perubahan Pola Dan Tata Guna Lahan Sungai Bengawan Solo Dengan Menggunakan Citra Satelit Multitemporal (Studi Kasus : Kabupaten Lamongan) Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Lamongan Menganalisis perubahan pola dan tata guna lahan sungai Bengawan Solo sepanjang kabupaten Lamongan dari tahun 2003 sampai tahun 2009. Kuantitatif, koreksi geometrik, Directional Filtering, Klasifikasi Supervised

1. Uji klasifikasi tata guna lahan yang dilakukan dengan metode klasifikasi Supervised untuk citra SPOT-4 bulan Desember 2009 menunjukkan tingkat kebenaran 88,20%. 2. Peralihan fungsi dari hutan, badan air, dan

sawah menjadi pemukiman terlihat dari bertambahnya area pemukiman berkurangya area hutan.

3. Pola aliran sungai Bengawan Solo sepanjang kabupaten Lamongan dari tahun 2003 sampai tahun 2009 relatif tetap yang didominasi oleh pola aliran rectangular.

Ica Elismetika Komra (2014) Pengaruh Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Perkembangan Meander Bengawan Solo Provinsi Jawa Timur Tahun 1997 - 2014 Sungai Bengawan Solo, Provinsi Jawa Timur 1. Mempelajari perubahan penggunaan lahan Bengawan Solo tahun 1997–2014 2. Mempelajari perubahan indeks sinusitas alur Bengawan Solo tahun 1997–2014 3. Menganalisis pengaruh perubahan penggunaan lahan terhadap indeks sinusitas Bengawan Solo tahun 1997–2014 Kuantitatif, menghitung perubahan penggunaan lahan, dan perhitungan sinusitas sungai

1. Penggunaan lahan pada sempadan sungai Bengawan Solo berubah setiap tahun dan mengalami peningkatan penggunaan lahan permukiman dan lahan bukan pertanian dalam rentang waktu 17 tahun.

2. Indeks sinusitas Bengawan Solo mengalami penurunan dan peningkatan, namun alur Bengawan Solo tidak berubah meskipun terjadi perubahan penggunaan lahan dan pelurusan sungai di Kabupaten Lamongan. 3. Penggunaan lahan yang terus berubah tidak

diikuti dengan perubahan alur Bengawan Solo melainkan perubahan nilai indeks sinusitas. Penggunaan lahan memiliki pengaruh terhadap perkembangan alur sungai namun bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi. Rentang 17 tahun tidak memberikan dampak yang signifikan untuk perubahan alur sungai.

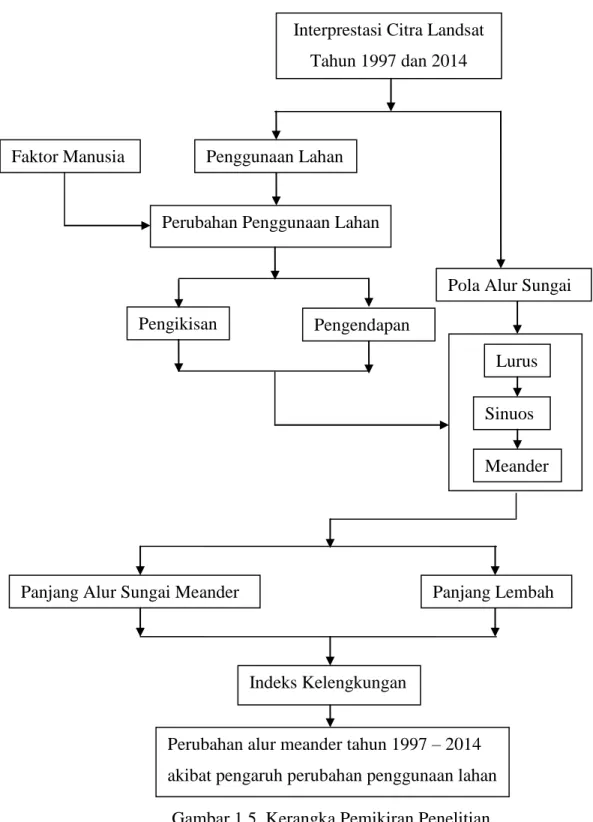

1.7. Kerangka Pemikiran

Sungai merupakan bentukan alami yang memiliki tiga tipe pola sungai yaitu sungai lurus, meander (berkelok-kelok), dan teranyam. Sungai lurus jarang ditemukan kecuali pada daerah dengan kemiringan lereng curam, dan sungai teranyam terjadi pada daerah dengan material sedimen sungai banyak. Meander sungai ditemui pada wilayah dengan kemiringan lereng rendah dan biasanya berkelok-kelok. Pembentukan meander sungai dipengaruhi oleh faktor alami dan dipercepat oleh faktor manusia. Faktor dominan yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan alami menjadi lahan terbangun adalah manusia. Perubahan penggunaan lahan pada sempadan sungai menjadi pemicu perubahan alur sungai karena kurangnya penyangga tebing sungai. Biasanya, penggunaan lahan di tebing sungai tidak terawat sehingga perubahan morfologi sungai tidak terkontrol. Berbeda halnya dengan penggunaan lahan hutan pada sempadan sungai, morfologi sungai terjaga karena pengaruh akar tanaman berfungsi sebagai pengendali pengikisan.

Pengikisan dan pengendapan pada alur sungai dipicu oleh aliran air sungai besar pada badan sungai. Pengikisan dan pengendapan pada alur sungai yang terjadi secara terus menerus akan berdampak besar pada perubahan alur sungai, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan besaran perubahan alur sungai. Proses pengikisan dan pengendapan alur sungai umumnya terjadi secara cepat pada meander sungai, sehingga perhitungan dilakukan menggunakan Sinuosity Index untuk mengetahui perubahan indeks kelengkungan alur sungai.

Besaran kelengkungan sungai didapatkan melalui perbandingan pengukuran panjang alur sungai dengan panjang lembah. Kemudian akan diketahui apakah sungai tersebut lurus, sinuous, atau berkelok-kelok. Selanjutnya nilai sinusitas dimasukkan dalam tipe kestabilan alur sungai menurut Rosgen, 1996. Gambar 2.3. merupakan diagram kerangka pemikiran penelitian ini.

Gambar 1.5. Kerangka Pemikiran Penelitian Perubahan alur meander tahun 1997 – 2014 akibat pengaruh perubahan penggunaan lahan Panjang Alur Sungai Meander

Indeks Kelengkungan Panjang Lembah Faktor Manusia Pengendapan Pengikisan Penggunaan Lahan

Perubahan Penggunaan Lahan

Interprestasi Citra Landsat Tahun 1997 dan 2014

Pola Alur Sungai

Lurus

Sinuos

1.8. Batasan Operasional

Batasan operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Alur sempadan sungai adalah alur pinggir kanan dan kiri sungai yang terdiri dari bantaran banjir, bantaran longsor, bantaran ekologi, dan bantaran keamanan (Maryono, 2008).

2. Meander sungai merupakan sungai yang berkelok-kelok. Wilayah perkembangan meander berada pada kemiringan dasar sungai rendah. Meander dapat diukur melalui perbandingan antara panjang alur sungai dengan panjang lembah atau disebut indeks sinusitas. Sinusitas dengan rasio <1.1 merupakan alur lurus, sinusitas dengan rasio 1.1 – 1.5 merupakan berliku (sinuos), dan sinusitas dengan rasio >1,5 merupakan berkelok (meander). Kecenderungan perubahan sinusitas disebabkan oleh perkembangan tepi sungai dan perkembangan genangan (Charlton, 2008). 3. Penggunaan lahan adalah penggunaan lahan yang bersifat dinamis hasil

hasil aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup (As-syakur et al., 2008).

4. Sempadan sungai menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai pada Pasal 1 yaitu,

“…garis sempadan sungai adalah garis maya sepanjang di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai…” 5. Tali arus (thalweg) adalah garis yang menunjukkan aliran tercepat dan

arahnya mengalami perpindahan sepanjang alur sungai. Tali arus terlihat pada alur sungai lurus dan berasosiasi dengan perkembangan riffles, pools, dan gosong sungai (Charlton, 2008).

6. Tipe alur sungai terdiri dari sungai lurus, meander, dan teranyam dan banyak sungai yang mengandung sekaligus tiga alur sungai (lurus, meander, teranyam) disepanjang bagiannya (Morisawa, 1968).