Oleh :

AGI MUHAMAD YUZA AL-BASRI NIM. 070 500 037

JURUSAN TEKNOLOGI HASIL HUTAN

PROGRAM STUDI PENGOLAHAN HASIL HUTAN

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

SAMARINDA

2010

PENGARUH PERLAKUAN BAHAN BAKU TERHADAP

KUALITAS MINYAK ATSIRI DARI DAUN KAYU PUTIH

(Melaleuca leucadendron L.)

Oleh :

AGI MUHAMAD YUZA AL-BASRI NIM. 070 500 037

Karya Ilmiah Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Ahli Madya (D III) Kehutanan Pada Program Diploma III

Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

JURUSAN TEKNOLOGI HASIL HUTAN

PROGRAM STUDI PENGOLAHAN HASIL HUTAN

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

SAMARINDA

2010

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Karya Ilmiah : PENGARUH PERLAKUAN BAHAN BAKU TERHADAP KALITAS MINYAK ATSIRI DARI DAUN KAYU PUTIH

(Melaleuca leucadendron L.)

Nama Mahasiswa : AGI MUHAMAD YUZA AL BASRI Nomor Induk Mahasiswa : 070 500 037

Jurusan : TEKNOLOGI HASIL HUTAN Program Studi : TEKNOLOGI HASIL HUTAN

Menyetujui,

Dosen pembimbing

Firna Novari, S. Hut, MP

NIP. 197107171997022001

Dosen Penguji

Eva Nurmarini. S. Hut ,MP

NIP. 197011271998021001

Menge sahkan, Direktur

Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Ir. Wartomo, MP

RIWAYAT HIDUP

AGI MUHAMAD YUZA AL-BASRI lahir pada tanggal 25 September 1989

di Bogor Jawa Barat. Ia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan bapak MAS BASRI dan ibu ADE SUMARNI.

Tahun 1995 ia melanjutkan pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 05 Gunung Putri dan lulus pada tahun 2001. Kemudian ia melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Daarul Uluum Lido Bogor dan lulus pada tahun 2004. Kemudian ia melanjutkan ke Madrasah Aliyah Daarul Uluum Lido Bogor dan lulus pada tahun 2007.

Pendidikan tinggi dimulai pada tahun 2007 di Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Program Studi Pengolahan Hasil Hutan Jurusan Teknologi Hasil Hutan.

Pada 16 Maret 2010 sampai dengan 16 Mei 2010, ia mengikuti Praktek Kerja Lapangan di CV. Pavettia Kurnia Atsiri Kecamatan Serang Panjang Kabupaten Subang Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

RINGKASAN

AGI MUHAMAD YUZA AL-BASRI. Pengaruh Perlakuan Baku

Terhadap Kualitas Minyak Atsiri dari Daun Kayu Putih ( Melaleuca

leucadendron L. )

Pada umumnya minyak atsiri dihasilkan dari tumbuhan yang mengandung minyak atsiri, selain dari tumbuhan minyak atsiri juga dapat dihasilkan dari jenis pohon kehutanan seperti pohon kayu putih. Penyulingan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan minyak atsiri baik dari dalam tumbuhan ataupun dari pohon kehutanan seperti pohon kayu putih. Pada penelitian ini menggunakan teknik penyulingan uap dan air.

Perbedaan perlakuan bahan baku bisa mempengaruhi rendemen maupun kualitas minyak atsiri yang dihasilkan. Pada penelitian ini dicoba untuk melihat dari sisi perlakuan pengeringan bahan baku yaitu pengeringan bahan baku kering udara dan perlakuan pengeringan kering matahari terhadap kualitas minyak atsiri yang dihasilkan.

Bahan baku yang digunakan adalah daun kayu putih dari perlakuan pengeringan kering matahari dan perlakuan pengeringan kering udara kemudian disuling dan menghasilkan minyak yang disebut minyak kayu putih. Kemudian minyak tersebut diuji. Pengujian melip uti rendemen dan beberapa pengujian kualitas minyak kayu putih berdasarkan SNI 06-3954-2001.

Minyak kayu putih yang dihasilkan dari perlakuan pengeringan kering udara lebih tinggi yaitu 1,39% sedangkan minyak kayu putih perlakuan pengeringan kering matahari lebih rendah yaitu 1,25%. Sedangkan untuk pengujian kualitas, kedua minyak tersebut masuk kedalam standar SNI 06-3954-2001.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ... i

RIWAYAT HIDUP ... ii

RINGKASAN ... iii

DAFTAR ISI... v

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR GAMBAR ... viii

KATA PENGANTAR ... ix

I. PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Tujuan Penelitian ... 3

II. TINJAUAN PUSTAKA... 4

A. Pengertian Minyak Atsiri... 4

B. Cara Memperoleh Minyak Atsiri... 7

C. Metode Penyulingan Minyak Atsiri ... 8

D. Risalah Kayu Putih ( Melaleuca leucadendron L.) ... 12

III. METODE PENELITIAN ... 18

A. Waktu dan Tempat ... 18

B. Alat dan Bahan... 18

C. Prosedur Penelitian... 20

D. Pengujian Kualitas... 22

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 27

A. Hasil... 27

B. Pembahasan ... 28

A. Kesimpulan... 35 B. Saran... 35

DAFTAR ISI ( Lanjutan )

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No. Tubuh Utama Halaman

1. Mutu Standar Minyak Kayu Putih ... 7

2. Nilai Rata-Rata Rendemen... 27

3. Hasil Pengujian Kualitas ... 27

4. Hasil Per hitungan Rendemen... 30

DAFTAR GAMBAR

No. Tubuh Utama Halaman

1. Gambar Minyak yang dihasilkan... 28

No. Lampiran Halaman 1. Proses Pengeringan Bahan Baku Kering Udara ... 36

2. Proses Pengeringan Bahan Baku Kering Matahar i ... 36

3. Proses Perajangan... 36

4. Proses Penyulingan... 37

5. Proses Pemisahan Minyak dengan Air ... 37

6. Proses Pemurnian Minyak menggunakan Magnesium Sulfat ... 37

7. Pengujian Minyak dalam Kelarutan Alcohol 80% ... 38

8. Piknometer Alat Pengujian Berat Jenis ... 38

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT , karena atas rahmat dan karunia–Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah ini sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi di Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Jurusan Teknologi Hasil Hutan tepat pada waktunya.

Dalam menyelesaikan Karya Ilmiah ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu dan dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar –besarnya kepada:

1. Ayahanda dan ibunda tercinta yang telah banyak memberikan dukungan material maupun moril dalam menyelesaian studi dan penyusunan laporan karya ilmiah serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan mendorong penulis dalam menyelesaikan studi.

2. Ir. Wartomo MP selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. 3. M. Fikri Hernandi, S. Hut, MP selaku Ketua Jurusan Pengolahan Hasil Hutan

Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.

4. Firna Novari, S.Hut, MP selaku Dosen Pembimbing. 5. Eva Nurmarini, S. Hut, MP selaku Dosen Penguji

6. Farida, S. Hut selaku teknisi pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dalam penelitian ini.

7. Rekan–rekan angkatan 2007 yang telah membantu baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, akan tetapi besar harapan dari penulis semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Penulis

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak atsiri karena alam Indonesia sangat kaya tumbuhan yang mengandung minyak atsiri. Pada umunya minyak atsiri dihasilkan dari tanaman yang mengandung minyak atsiri, selain dari tanaman tersebut minyak atsiri juga dapat dihasilkan dari jenis pohon kehutanan.

Ada juga macam- macam pohon kehutanan yang dapat diambil minyak atsirinya yaitu diantaranya: pohon cengkeh, pohon kapur, pohon gaharu, pohon pinus dan pohon kayu putih. Pada umumnya, minyak atsiri yang terkandung dalam pohon tersebut diambil dari daun, ranting, bunga, buah, dan kulit batang. Dari kebanyakan macam-macam pohon kehutanan tersebut, pohon kayu putih paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Pohon kayu putih mengandung minyak atsiri yang disebut juga cajuput oil yang biasa dipakai sebagai minyak balur atau campuran minyak pengobatan lain (seperti minyak telon) atau campuran parfum serta produk rumah tangga lain.

Kayu putih ( Melaleuca leucadendron L. ) merupakan tanaman yang tidak asing bagi masyarakat di Indonesia karena dapat menghasilkan minyak kayu putih ( cajuput oil ) yang berkhasiat sebagai obat, insektisida dan wangi-wangian. Sebagai komoditas perdagangan, minyak kayu putih dapat diperoleh dengan mudah di warung-warung da n toko-toko. Selain dapat diambil minyaknya ( hasil dari penyulingan daunnya ), pohon kayu putih dapat digunakan untuk berbagai keperluan,

asal bukan sebagai bahan bangunan. Dengan demikian kayu putih memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Gelam atau Kayu putih (Melaleuca leucadendron L.) merupakan pohon anggota suku jambu-jambuan (Myrtaceae) yang dimanfaatkan sebagai sumber minyak kayu putih (cajuput oil). Minyak diekstrak (biasanya disuling dengan uap) terutama dari daun dan rantingnya. Namanya diambil dari warna batangnya yang memang putih.

Tumbuhan ini terutama tumbuh baik di Indonesia bagian timur dan Australia bagian utara, namun demikian dapat pula diusahakan di daerah-daerah lain yang memiliki musim kemarau yang jelas.

Minyak kayu putih mudah menguap. Pada hari yang panas orang yang berdekatan dengan pohon ini akan dapat membauinya dari jarak yang cukup jauh. Sebagai tumbuhan industri, kayu putih dapat diusahakan dalam bentuk hutan usaha (agroforestri). Perhutani memiliki beberapa hutan kayu putih untuk memproduksinya. Minyak kayu putih yang diambil dari penyulingan biasa dipakai sebagai minyak balur atau campuran minyak pengobatan lain (seperti minyak telon) atau campuran parfum serta produk rumah tangga lain.

Kayu putih memiliki kandungan kimia yaitu; minyak atsiri (Kayuputol, terpineol) dan tanin. Minyak atsiri tersebut seluruhnya menghasilkan bau yang khas untuk minyak kayu putih, baunya aromatis dan pedas. Minyak atsiri tersebut dimanfaatkan sebagai bahan campuran dalam obat-obatan atau campuran parfum serta produk rumah tangga lainnya.

Minyak atsiri dikenal juga minyak terbang atau minyak eteris ( essential oil atau volatile ) dihasilkan oleh tanaman tertentu. Minyak tersebut mudah menguap pada suhu kamar, mempunyai rasa getir, berbau wangi sesuai bau tanaman penghasinya.

Minyak atsiri bersumber dari setiap bagian tanaman yaitu daun, bunga, buah, biji, kulit, batang dan akar tanaman. Untuk minyak kayu putih minyaknya diambil dari daun kayu putih.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dan mekanisme perolehan minyak atsiri dari daun kayu putih dengan menggunakan metode penyulingan uap dan air ( water and steam destilation ) dan mengetahui rendemen serta beberapa kualitas minyak atsiri yang dihasilkan dengan parameter SNI 06-3954-2001.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Minyak Atsiri

Menurut Kardinan ( 2005 ), Minyak atsiri juga dikenal dengan nama minyak eteris (essential oil atau volatile). Minyak atsiri dapat dihasilkan dari berbagai bagian tanaman, seperti akar, batang, ranting, daun, bunga atau buah. Minyak atsiri dalam tumbuhan memegang peranan penting bagi kesehatan. Di Indonesia, penggunaan minyak atsiri bisa melalui berbagai cara, antara lain;

1. Melalui mulut atau dikonsumsi (oral), antara lain berupa jamu yang mengandung minyak atsiri atau bahan penyedap makanan (bumbu). 2. Pemakaian luar (topical/external use), antara lain pemijatan lulur, obat

luka/memar, parfum/pewangi.

3. Pernapasan (inhalasi atau aromaterapi), antara lain wangi-wangian (perfum) atau aromatika untuk keperluan aromaterapi.

4. Pertisida nabati, antara lain sebagai pengendali hama lalat buah, pengusir (repelent) nyamuk dan antijamur.

Minyak atsiri, atau dikenal juga sebagai minyak eteris (aetheric oil), minyak esensial, minyak terbang, serta minyak aromatik, adalah kelompok besar minyak nabati yang berwujud cairan kental pada suhu ruang namun mudah menguap sehingga memberikan aroma yang khas. Minyak atsiri merupakan bahan

dasar dari wangi-wangian atau minyak gosok (untuk pengobatan) alami. Di dalam perdagangan, sulingan minyak atsiri dikenal sebagai bibit minyak wangi.

Para ahli biologi menganggap, minyak atsiri merupakan metabolit sekunder yang biasanya berperan sebagai alat pertahanan diri agar tidak dimakan oleh hewan (hama) ataupun sebagai agen untuk bersaing dengan tumbuhan lain dalam mempertahankan ruang hidup. Walaupun hewan kadang-kadang juga mengeluarkan bau-bauan (seperti kesturi dari beberapa musang atau cairan yang berbau menyengat dari beberapa kepik), zat- zat itu tidak digolongkan sebagai minyak atsiri.

Minyak atsiri bersifat mudah menguap karena titik uapnya rendah. Selain itu, susunan senyawa komponennya kuat mempengaruhi saraf manusia (terutama di hidung) sehingga seringkali memberikan efek psikologis tertentu (baunya kuat). Setiap senyawa penyusun memiliki efek tersendiri, dan campurannya dapat menghasilkan rasa yang berbeda.

Secara kimiawi, minyak atsiri tersusun dari campuran yang rumit berbagai senyawa, namun suatu senyawa tertentu biasanya bertanggung jawab atas suatu aroma tertentu. Sebagian besar minyak atsiri termasuk dalam golongan senyawa organik terpena dan terpenoid yang bersifat larut dalam minyak/lipofil.

Mutu minyak kayu putih diatur pada SNI 06-3954-2001. Standar tersebut menetapkan istila dan definisi, syarat mutu, cara uji, pengemasan dan penandaan minyak kayu putih yang digunakan sebagai pedoman pengujian minyak kayu putih yang diproduksi di Indonesia.

Persyaratan mutu standar Minyak Kayu Putih adalah sebagai berikut :

Jenis Uji Satuan Persyaratan

1. Keadaan

1.1 Warna – Jernih sampai kuning kehijauan 1.2 Bau – Khas kayu putih

2 Bobot jenis 20?C/20?C – 0,900 – 0,930 3. Indeks bias nD20 – 1,450 – 1,470 4. Kelarutan dalam alkohol 80% – 1 : 1 sampai 1 : 10 jernih 5. Putaran optic – (-) 4? s/d 10 ? 6. Kandungan sineol % 50 – 65

B. Cara memperoleh minyak atsiri

Menurut Harris ( 1985 ), Minyak atsiri yang bersal dari tumbuh-tumbuhan dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu:

? Pengempaan (Expression)

? Ekstrasi menggunakan pelarut (Solvent extraction) ? Penyulingan (Distilation)

Dari ketiga cara tersebut, yang erat kaitannya dengan rencana kerja untuk mendapatkan minyak nilam (patchouli oil) adalah cara yang terakhir yakni; penyulingan.

Penyulingan adalah salah satu cara untuk mendapatkan minyak atsiri, dengan cara mendidihkan bahan baku yang dimasukkan ke dalam ketel hingga terdapat uap yang diperlukan. Atau dengan cara mengalirkan uap jenuh (saturated or superheated) dari ketel pendidih air ke dalam ketel penyulingan.

Dengan penyulingan ini akan dipisahkan zat bertitik didih tinggi dari zat-zat yang tidak menguap. Dengan kata lain, penyulingan adalah proses pemisahan komponen-komponen campuran dari dua atau lebih cairan, berdasarkan perbedaan tekanan uap masing-masing komponen tersebut.

Cara penyulingan minyak atsiri, pertama-tama bahan baku dari tanaman yang mengandung miyak dimasukkan ke dalam ketel pendidih, atau bahan baku tersebut dimasukkan ke dalam ketel penyulingan dan dialiri uap. Dengan adanya panas air dan uap, tentu akan mempengaruhi bahan trsebut, sehingga di dalam ketel terdapat dua

cairan, yaitu air panas dan minyak atsiri. Kedua cairan tersebut dididihkan perlahan-lahan hingga terbentuk campuran uap yang terdiri dari uap air dan uap minyak. Campuran uap ini akan mengalir melalui pipa pendingin, dan terjadilah proses pangembunan sehingga uap tadi kembali mencair. Dari pipa pendingin, cairan tersebut dialirkan ke alat pemisah, yang akan memisahkan minyak atsiri dari air berdasarkan berat jenisnya.

Penyulingan itu sendiri masih dapat dipilahkan menjadi tiga cara yaitu; ? Penyulingan dengan air

? Penyulingan air dan uap

? Penyulingan langsung dengan uap

C. Metode Penyulingan Minyak Atsiri

Menurut Rismunandar ( 1990 ), Pada umumnya cara isolasi minyak atsiri adalah sebagai berikut:

1 Penyulingan dengan Air

Prinsip kerja penyulingan dengan air adalah sebagai berikut; Ketel penyulingan diisi air sampai volumenya hamper separuh, lalu dipanaskan. Sebelum air mendidih, bahan baku dimasukkan he dalam ketel penyulingan. Dengan demikian penguapan air dan minyak atsiri berlangsung bersamaan. Cara penyulingan seperti ini disebut; penyulingan langsung(direct distilation). Bahan baku yang digunakan

bisanya dari bunga atau daun yang mudah bergerak did alam air dan tidak mudah rusak oleh panas uap air.

Penyulingan secara sederhana ini sangat mudah dilakukan, dan tidak perlu modal banyak. Namun, kulitas minyak atsiri yang dihasilkan cukup rendah, kadar minyaknya sedikit, terkadang terjadi proses hidrolisis ester, dan produk miyaknya bercampur dengan hasil sampingan.

Bila cara ini digunakan maka bahan yang akan disuling berhubungan langsung dengan air mendidih. Bahan yang akan disuling kemungkinan mengambang atau mengapung di atas air atau terendam seluruhnya, tergantung pada berat jenis dan kuantitas bahan yang akan diproses. Air dapat didihkan dengan api secara langsung. Sejumlah bahan tanaman adakalanya harus diproses dengan penyulingan air (contoh bunga mawar, bunga-bunga jeruk) sewaktu terendam dan bergerak bebas dalam air mendidih.

2 Penyulingan dengan Air dan Uap

Bahan tanaman yang akan diproses secara penyulingan uap dan air ditempatkan dalam suatu tempat yang bagian bawah dan tengah berlubang-lubang yang ditopang di atas dasar alat penyulingan. Bagian bawah alat penyulingan diisi air sedikit di bawah dimana bahan ditempatkan.

Penyulingan minyak aitsiri dengan cara ini memang sedikit lebih maju dan produksi minyaknya pun relatf lebih baik. Prinsip kerja dari penyulingan macam ini adalah sebagai berikut; Ketel penyulingan diisi air sampai batas saringan. Bahan baku

diletakkan di ats saringan, sehingga tidak berhubungan langsung dengan air yang mendidih, tetapi akan berhubungan dengan uap air. Maka cara penyulingan semacam ini disebut; penyulingan tidak langsung (indirect distillation). Air yang menguap akan membawa partikel-partikel minyak aitsiridan dialirkan melalui pipa kea lat pendingin sehingga terjadi pengembunan dan uap air yang bercapur minyak atsiri tersebut akan mencair kembali. Selanjutnya, dialirkan kea lat pemisah untuk memisahakn minyak atsiri dari air.

Cara ini paling sering dilakukan oleh para petani atsiri dan alat-alatnya pun dapat dibuat sendiri oleh para petani atsiri. Produk minyak yang dihasilkan nya cukup bagus, bahkan kalau pengerjaanya dilakukan dengan baik produk minyaknya pun dapat masuk dalam kategori ekspor.

3 Penyulingan langsung dengan Uap

Cara ketiga dikenal sebagai penyulinga uap atau penyulingan uap langsung dan perangkatnya mirip dengan kedua alat penyuling sebelumnya hanya saja tidak ada air di bagian bawah alat. Uap yang digunakan lazim memiliki tekanan yang lebih besar daripada tekenan atmosfer dan dihaslkan dari hasil penguapan air yang berasal dari suatu pembangkit uap air. Uap air yang dihasilkan kemudian dimasukkan ke dalam alat penyulingan. Penyulingan minyak atsiri secara langsung bengan uap nmemerlukan biaya yang cukup besar. Karena harus disiapkan dua buah ketel, dan sebagian besar peralatan terbuat dari stainless steel (SS) dan mild steel (MS).

Walaupun memerlukan biaya yang besar , kulitas minyak atsiri yang dihasilkan memang jauh lebih sempurna.

Prinsip kerja penyulingan seperti ini hamper sama dengan cara menyuling dengan air dan uap (indirect distillation), namun anatara ketel uap dan ketel penyulingan harus terpisah. Ketel uap yang berisi air dipanaskan, lalu uapnya dialirkan ke ketel penyulingan yang berisi bahan baku. Partikel-partikel minyak pada bahan baku terbawa bersama uap dan dialirkan ke alat pendingin. Di dalam alat pendingin itulah terjadi proses pengembunan, sehingga uap yang bercampur minyak akan mengembun dah mencair kembali. Selanjutnya, dialirkan kea lat pemisah yang akan memisahkan minyak atsiri dari air.

Cara ini biasanya dilakukan oleh perusahaan atau perorangan kaya. Karena membutuhkan modal besar. Kualitas produk minyak yang dihasilkan jauh lebih sempurna dibandingkan dengan kedua cara lainnya, sehingga harga jualnya pun lebih tinggi.

D. Risalah Kayu Putih (Melaleuca leucadendron L) A. Tentang Kayu Putih ( Melaleuca leucadendron L.)

Di Indonesia, kayu putih mempunyai berbagai nama daerah, antara lain: inggolom ( Batak ), kayu gelang ( Timor ), galam ( Dayak ), gelam ( Sunda dan Jawa), ghelam ( Madura ), baru galang ( Makasar ), waru gelang ( Bugis ), iren (Seram), ai kelane ( Ambon ) dan elan ( Buru ). Kayu putih (Melaleuca leucadendra L.) merupakan pohon anggota suku jambu-jambuan ( Myrtaceae ) yang biasanya dimanfaatkan sebagai sumber minyak kayu putih ( cajuput oil ). Minyak diekstrak biasanya dengan cara disuling dengan uap terutama dari daun dan rantingnya. Namanya diambil dari warna batangnya yang memang putih. ( Sunanto, 2003 )

Masih menurut Sunanto ( 2003 ), Secara morfologis, bagian-bagian kayu putih (Melaleuca leucadendron L.) adalah sebagai berikut:

1) Akar

Kayu putih termasuk kelas Dicotyledonae. Sehingga, tanaman yang berasal dari biji mempunyai akar tunggang yang tumbuh lurus ke bawah. Perkembangan akar sangat dipengaruhi oleh struktur tanah, terutama yang berkaitan dengan air dan udara dalam tanah. Pada lahan dengan air tanah yang dalam, akar tunggang akan tumbuh panjang. Kayu putih sangat tahan terhadap kekeringan.

2) Batang dan Cabang

Batang kayu putih berbentuk bulat tanpa banir-banir di bagian baawahnya, tumbuh lurus, dengan jumlah percabangan sedikit. Tajuk tanaman tidak lebar dan tidak teratur, namun daunnya selalu tampak hijau meskipun pada musim kemarau.

Bagian luar batang (kulit batang) berwarna putih atau putih kecoklatan, terdiri atas lembaran-lembaran tipis yang mudah dilepaskan tanpa mengganggu pertumbuhan tanaman.

3) Bunga

Bunga kayu putih berwarna putih, tumbuh pada pucuk ranting-ranting pohon. Bunga tersusun pada suatu cabang yang tumbuh terbatas, beruas-ruas pendek dan daun-daunnya telah mengalami perubahan bentuk menjadi kelopak (calyx), tajuk (corolla), benang sari (stamen) dan putik (pistillum)yang tersusun melingkar rapat sehingga tampak seperti bertumpuk pada sebuah buku (nodus). Diameter bunga sekitar 2 mm dan panjang sekitar 1 cm, diukur dari dasar bunga sampai bagian paling ujung (kepala putik). Bunga kayu putih mempunyai dua alat kelamin sekaligus (putik dan benang sari) sehingga disebut bunga berkelamin dua (biseksualis) atau hermaprodit.

4) Buah

Buah kayu putih berasal dari bakal buah yang telah mengalami pembuahan, melekat pada tangkai secara berkelompok sebagaimana letak bunganya. Bentuk buah bulat, merekah seperti tabung pipih. Buah bertekstur

keras dan berwarna kecoklatan. Jumlah buah pada tiap malai berbeda-beda, pada tangaki malai yang pendek jumlah buah lebih sedikit daripada tangkai malai yang panjang.

5) Daun

Daun merupakan bagian tumbuhan yang penting. Kayu putih termasuk jenis tumbuhan kormus karena tubuh tanaman secara nyata memperlihatkan diferensiasi dalam tiga bagian pokok, yaitu akar (radix), batang (caulis) dan daun (folium). Daun kayu putih dikatakan sebagai daun tidak lengkap karena hanya terdiri atas dua bagian, yaitu tangkai daun (petiolus) dan helaian daun (lamina).

a) Tangkai daun (petiolus)

Tangkai daun merupakan bagian daun yang mendukung helaian daun dan bertugas untuk menempatkan helaian daun pada posisi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Tangkai daun berbentuk bula kecil dan terdapat rambut-rambut (bulu-bulu) halus pada permukaannya. Panjang tangkai daun bervariasi.

b) Helaian daun

Sebatang kayu putih memiliki banyak daun. Helaian daun kayu putih berwarna hiaju muda pada daun muda dan hijau tua pada daun tua karena mengandung zat warna hijau (klorofil). Ukuran daun kayu putih berkisar antara 0,66 cm – 4,30 cm dan panjang antara 5,40 cm –

10,15 cm. Daun-daun tumbuh pada cabang-cabang tanaman secara selang-seling, pada satu tangkai daun terdapat lebih dari satu helai daun. Jenis ini termasuk jenis daun majemuk.

Daun kayu putih mengandung cairan yang disebut cineol (sineol). Jika daun diremas, cairan ini akan keluar dan mengeluarkan bau (aroma) yang khas. Cairan inilah yang nantinya diproses menjadi minyak kayu putih. Selain sineol, daun kayu putih juga mengandung komponen lain, misalnya terpineol dan pinena.

B. Syarat Tumbuh

Menurut Sunanto ( 2005 ), Syarat tumbuh kayu putih meliputi faktor lokasi, faktor tanah dan faktor iklim.

1. Faktor Lokasi

Tanaman kayu putih dapat tumbuh dengan baik hampir di seluruh wilayah Asia Tenggara, yakni di daerah dataran rendah dan rawa-rawa yang mempunyai ketinggian tempat kurang dari 400 m dari permukaan laut. Di daerah pegunungan, tanaman ini jarang ditemukan

Di Indonesia, pertanaman kayu putih pada umumnya berupa hutan alam dan hutan buatan. Hutan alam kayu putih terdapat di Maluku ( Pulau Buru, Seram, Nusa Laut dan Ambon ), Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Irian

Jaya (Papua). Hutan buatan kayu putih terdapat di Jawa Timur (Ponorogo, Kediri dan Madiun), Jawa Tengah ( Sala, Gundih, Grobogan dan Purwodadi ), Daerah Istimewa Yogyakarta (Gunung Kidul dan Bantul) dan Jawa Barat ( Banten, Bogor, Sukabumi, Indramayu dan Majalengka).

2. Faktor Tanah

Kayu putih tidak membutuhkan kondisi tanah yang khusus. Tanaman ini dapat tumbuh pada tanah-tanah liat ataupun berpasir, bahkan di tanah yang berkapur. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang kurus dan kering, bahkan merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh baik di tanah yang terlalu jelek untuk tanaman jati. Pada tanah yang sering tergenang air, kayu putih dapat bertahan hidup. Namun, tanaman ini tidak tahan terhadap tanah yang berkadar asam tinggi.

3. Faktor iklim

Tanaman kayu putih membutuhkan temperatur atau suhu udara yang panas sehingga membutuhkan cahaya matahari penuh pada siang hari. Oleh karena itu, tanaman ini dapat tumbuh dengan baik jika ternaungi oleh pohon-pohon lainnya.

Curah hujan tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan tanaman kayu putih. Tanaman ini dapat tumbuh di daerah yanhg memiliki

curah hujan tinggi maupun di daerah yang memiliki curah hujan yang rendah.

C. Varietas

Di Indonesia dikenal tiga varietas tanaman kayu putih, yaitu varietas Buru, varietas Timor dan varietas Ponorogo. Secara visual, berdasarkan warna kuncup daunnya tanaman kayu putih dibedakan menjadi tanaman yang berkuncup kuning dan tanaman yang berkuncup merah. Tanaman kayu yang berkuncup kuning memiliki kandungan sineol dan rendemen minyak yang lebih tinggi daripada yang berkuncup merah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan, yang terdiri dari persiapan sampel dan proses penyulingan 2 minggu dan 2 minggu pengambilan dan pengolahan data.

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Sifat Kayu dan Analisa Produk Jurusan Teknologi Hasil Hutan.

B. Bahan dan Alat Penelitian 1. Bahan:

a) Daun dan ranting kayu putih b) Air

c) Es batu d) Alkohol 80 %

e) Magnesium sulfat (Mgs SO4)

f) Briket batu bara g) Korek

2. Alat: a) Terpal b) Koran

c) Parang d) Kunci pas e) Tang f) Destilator g) Separator h) Kondensor i) Timbangan analitik j) Refraktometer k) Piknometer l) Beaker glass m) Tabung reaksi n) Labu filtrasi o) Pipet p) Baskom q) Kompor briket r) Tissue s) Alat tulis t) Kalkulator

C. Prosedur Penelitian

1) Mempersiapkan bahan baku.

Bahan baku terdiri dari daun dan ranting kayu putih yang diperoleh di areal sekitar kampus Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Jumlah bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6 kg kering. Setelah bahan baku diperoleh kemudian bahan baku dikeringkan.

2) Proses pengeringan bahan baku.

Bahan baku dikeringkan dengan dua cara, yaitu;

1. Bahan baku dikeringkan dengan menggunakan tenaga matahari yaitu pengeringan dilakukan dengan cara bahan baku diletakkan di atas tikar atau alas dengan kurun waktu 2 hari.

2. Bahan baku dikeringkan dengan cara kering udara yaitu pengeringan dilakukan dengan cara diangin-anginkan sampai bahan baku menjadi kering.

Setelah bahan baku menjadi kering kemudian bahan baku dirajang kemudian ditimbang kemudian masuk ke proses penyulingan.

3) Proses penyulingan

Proses penyulingan menggunakan metode penyulingan uap dan air (water and steam destilatio n). Adapun langkah- langkah proses penyulingan adalah sebagai berikut;

1. Menyiapkan bahan baku yang terdiri dari daun dan ranting kayu putih sebanyak 1500 g.

2. Menyiapkan peralatan penyulingan yang terdiri dari ketel suling, kondensor, separator dan tempat penampungan sementara yaitu beaker glass.

3. Menyiapkan kompor sebagai sumber energi panas.

4. Memasukkan bahan baku ke dalam ketel suling kemudian dilaksanakan proses penyulingan. Penyulingan dilaksanakan selama 4-5 jam. Lamanya penyulingan dimulai dari ketika minyak keluar pertama kali sampai minyak tidak keluar lagi.

5. Minyak yang keluar kemudian tertampung di tempat penampungan sementara di labu filtrasi.

4) Proses pemisahan air dan minyak atsiri.

Proses pemisahan air dan minyak atsiri menggunakan alat separator. Separator merupakan alat yang berfungsi sebagai pemisah minyak dan air. 5) Proses pemurnian minyak.

Proses pemurnian minyak menggunakan bahan kimia Mgso4. Mgso4 berfungsi sebagai pengikat air yang masih tercampur pada minyak. Cara memurnikan minyak yaitu minyak yang telah dipisahkan dari air kemudian dimasukkan ke tabung reaksi kemudian di beri Mgso4 secukupnya sampai minyak tersebut kelihatan murni (tidak ada air) kemudian sampel diuji.

6) Pengujian kualitas dan pengolahan data

Pengujian kualitas minyak atsiri ini meliputi rendemen dan beberapa kualitas minyak atsiri kayu putih seperti uji bau, uji warna, kelarutan dalam alkohol, berat jenis dan indeks bias dengan parameter SNI 06-3954-2001.

D. Pengujian kualitas

Pengujian kualitas minyak atsiri ini meliputi rendemen dan beberapa kualitas minyak atsiri kayu putih seperti uji bau, uji warna, kelarutan dalam alkohol, berat jenis dan indeks bias dengan parameter SNI 06-3954-2001.

1. Rendemen

A. Pengertian Rendemen

Menurut Cenmark dan Ruhedi (1976) dalam Hermitono (2005), menyatakan bahwa rendemen dihitung berdasarkan perbandingan antara output dengan input dalam persen. Pegertian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ;

Selain daripada itu Harris, R. (1987), menyatakan bahwa rendemen minyak atsiri adalah perbandingan atara hasil minyak atsiri dengan bahan tanaman yang diolah.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendemen

Menurut Guenther (1987), faktor-faktor yang mempengaruhi rendemen adalah ketelitian dan kerapian dalam membuat alat penyulingan dan dalam pelaksanaan proses penyulingan.

Lebih lanjut menurut Harris, R. (1987), mengemukakan bahwa faktor- faktor yang juga mempengaruhi rendemen, yaitu;

1) Jenis bahan baku. Dalam hal ini bisa berupa kulit, bunga, daun, buah dan sebagainya. Jika penyulingan menggunakan bahan berup a daun, tentu akan dihasilkan rendemen yang lebih besar daripada menggunakan bahan baku berupa kulit.

2) Ukuran dan mutu bahan baku. Dari segi ini, banyaknya bahan dan cara penanganan untuk mutu bahan baku.

3) Peralatan yang digunakan. Dari segi ini, misalanya pada penggunaan alat pemanas berupa kompor, tentu akan akan memberikan panas yang tidak stabil. Hal ini juga didukung oleh pendapat Guenther (1987), yang menyatakan bahwa suhu dan tekanan dapat mempengaruhi rendemen minyak atsisri yang disuling.

4) Ketelitian dalam pelaksanaan penyulingan. Keterampilan dan ketelitian seseorang dalam melakukan proses penyulingan juga turut mempengaruhi nilai rendemen yang akan dihasilkan.

Misalnya ketelitian sesorang pada saat pemisahan air dan minnyak menggunakan pipet tetes tidak hati- hati.

Harris, R. (1987) juga menambahkan bahwa rendemen minyak atsiri juga dipengaruhi oleh keadaan bahan baku yang diolah.

2. Uji bau

? Contoh uji dimasukkan ke dalam tabung reaksi

? Dekatkan mulut tabung reaksi ke hidung kemudian dicium sampai tercium bau khas minyak khas minyak kayu putih

3. Uji warna

? Contoh uji dimasukkan ke dalam tabung tabung reaksi ? Kemudian contoh uji dilihat warnanya.

4. Kelarutan dalam alkohol

? Pipet 1 ml contoh uji ke dalam tabung reaksi ? Tambahkan alkohol 1 ml demi 1 ml

? Pada setiap penambahan alkohol kemudian dikocok dan diamati kejernihannya

5. Berat jenis

? Timbang piknometer kosong.

? Isi piknometer kosong dengan contoh uji sampai penuh.

? Kondisikan piknometer yang berisi contoh uji hingga suhunya 27,5oC dan dibiarkan selama 15 menit.

? Piknometer diangkat, kemudian dikeringkan dengan kertas atau kain lap yang tidak mengandung minyak.

? Timbang piknometer. 6. Indeks bias

? Ambil satu tetes contoh uji kemudian diteteskan di atas kaca preparat

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

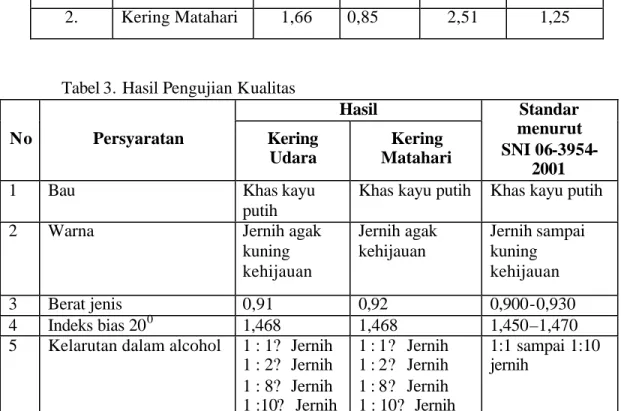

A. HasilHasil pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah meliputi rendemen dan beberapa pengujian minyak kayu putih berdasarkan SNI 06-3954-2001. Nilai hasil rataan rendemen minyak kayu putih dan pengujian kualitas dapat dilihat pada tabel 2 dan 3 berikut ini:

Tabel 2. Nilai Rata-rata Rendemen

Rendemen No Perlakuan Ulangan I Ulangan II Jumlah Rata-rata (%) 1. Kering Udara 1,36 1,43 2,79 1,39 2. Kering Matahari 1,66 0,85 2,51 1,25

Tabel 3. Hasil Pengujian Kualitas

Hasil No Persyaratan Kering Udara Kering Matahari Standar menurut SNI 06-3954-2001

1 Bau Khas kayu putih

Khas kayu putih Khas kayu putih 2 Warna Jernih agak

kuning kehijauan Jernih agak kehijauan Jernih sampai kuning kehijauan 3 Berat jenis 0,91 0,92 0,900-0,930 4 Indeks bias 200 1,468 1,468 1,450–1,470 5 Kelarutan dalam alcohol 1 : 1? Jernih

1 : 2? Jernih 1 : 8? Jernih 1 :10? Jernih 1 : 1? Jernih 1 : 2? Jernih 1 : 8? Jernih 1 : 10? Jernih 1:1 sampai 1:10 jernih

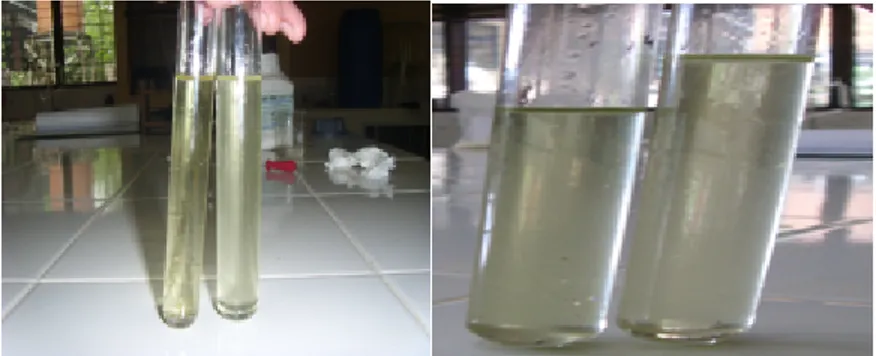

Dari proses penyulingan dihasilkan minyak kayu putih. Dan minyak tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1. Minyak kayu putih yang dihasilkan

Bila dicermati gambar di atas menunjukkan sedikit perbedaan pada warna dimana minyak kayu putih hasil sulingan kering udara berwarna jernih agak kuning kehijauan sedangkan minyak kayu putih hasil sulingan kerin g matahari berwarna jernih agak kehijauan.

B. Pembahasan

Dalam pengujian mutu minyak kayu putih ini menggunakan 2 macam minyak kayu putih yaitu minyak kayu yang dihasilkan dari perlakuan pengeringan kering udara dengan minyak kayu putih yang dihasilkan dari perlakuan pengeringan kering matahari.

1. Menghitung rendemen

Menurut Cenmark dan Ruhedi (1976) dalam Hermitono (2005), menyatakan bahwa rendemen dihitung berdasarkan perbandingan antara

output dengan input dalam persen. Pegertian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ;

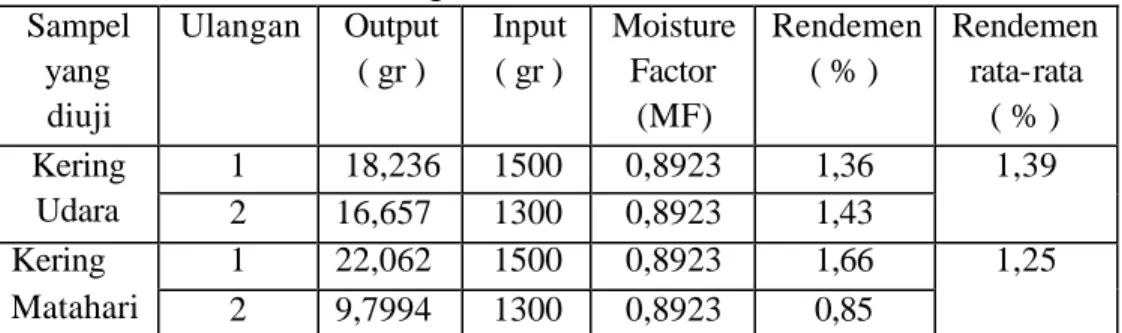

Dan nilai hasil perhitungan rendemen dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Hasil Perhitungan Rendemen Sampel yang diuji Ulangan Output ( gr ) Input ( gr ) Moisture Factor (MF) Rendemen ( % ) Rendemen rata-rata ( % ) 1 18,236 1500 0,8923 1,36 Kering Udara 2 16,657 1300 0,8923 1,43 1,39 1 22,062 1500 0,8923 1,66 Kering Matahari 2 9,7994 1300 0,8923 0,85 1,25

Berasarkan tabel 4 di atas, rendemen minyak kayu putih yang dihasilkan dari perlakuan pengeringan kering udara menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan minyak kayu putih yang dihasilkan dari perlakuan kering matahari. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Firna ( 2007 ), hal tersebut disebabkan selama proses penjemuran pada sinar matahari akan terjadi proses penguapan yang sangat cepat yang berimbas pada kehilangan minyak yang lebih besar bila dibandingkan dengan bahan baku yang hanya yang dikering udarakan di bawah naungan. Hal ini juga diperkuat menurut Harris, R. (1987),bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi rendemen adalah mutu dan kualitas bahan baku.

2. Uji bau

Uji bau ini dilakukan dengan cara organoleptik yaitu dengan cara dicium menggunakan indera penciuman hidung. Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa sampel minyak kayu putih baik yang dihasilkan dari kering udara maupun minyak kayu putih yang dihasilkan dari kering matahari memiliki bau khas minyak kayu putih.

Berdasarkan persyaratan SNI 06-3954-2001 untuk parameter bau pada sampel minyak kayu putih baik yang dihasilkan dari kering udara maupun minyak kayu putih yang dihasilkan dari kering matahari adalah bau khas minyak kayu putih.

3. Uji warna

Uji warna ini dilakukan dengan cara organoleptik yaitu dengan cara dilihat menggunakan indera penglihatan mata. Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa sampel minyak kayu putih baik yang dihasilkan dari kering udara maupun minyak kayu putih yang dihasilkan dari kering matahari memiliki warna khas minyak kayu putih yaitu jernih sampai kehijauan.

Berdasarkan persyaratan SNI 06-3954-2001 untuk parameter warna pada sampel minyak kayu putih baik yang dihasilkan dari kering udara maupun minyak kayu putih yang dihasilkan dari kering matahari adalah warna khas minyak kayu putih.

4. Kelarutan dalam alkohol

Pengujian kelarutan miyak kayu putih ini dilakukan dengan menggunakan alcohol 80% dengan perbandingan tertentu, yaitu perbandingan alkohol dengan minyak (1 : 1, 1 : 2, 1 : 8, dan 1 : 10). Proses penembahan alkohol ini dilakukan di dalam tabung reaksi dan dikocok, kemudian didiamkan kamudian diamati kejernihannya.

Berdasarkan pengamatan dan parameter SNI 06-3954-2001 untuk kelarutan dalam alkohol dalam minyak kayu putih maka dapat diketahui bahwa tingkat kelarutan minyak kayu putih yang dihasilkan dari kering udara maupun kering matahari dalam alkohol adalah jernih.

5. Indeks bias

Indeks bias adalah bilangan yang menunjukkan perbandingan antara sinus sudut datang dengan sinus sudut bias cahaya. Pengujian indeks bias ini menggunakan alat refraktometer pada suhu 200. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan dapat diketahui indeks bias dari sampel minyak kayu putih yang dihasilkan dari kering udara adalah 1,468 dan indeks bias untuk sampel dari minyak kayu putih yang dihasilkan dari kering matahari adalah 1,468.

Berdasarkan SNI SNI 06-3954-2001 untuk parameter indeks bias minyak kayu putih pada suhu 200 adalah antara 1,46 – 1,47. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan persyaratan

SNI 06-3954-2001 maka dapat diketahui kedua minyak tersebut sesuai dengan standar yang ditentukan.

6. Berat jenis

Menurut S. Ketaren (2005), Berat jenis adalah perbandingan berat suatu benda dengan berat air yang yang sama volumenya pada suhu yang sama. Pengertian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

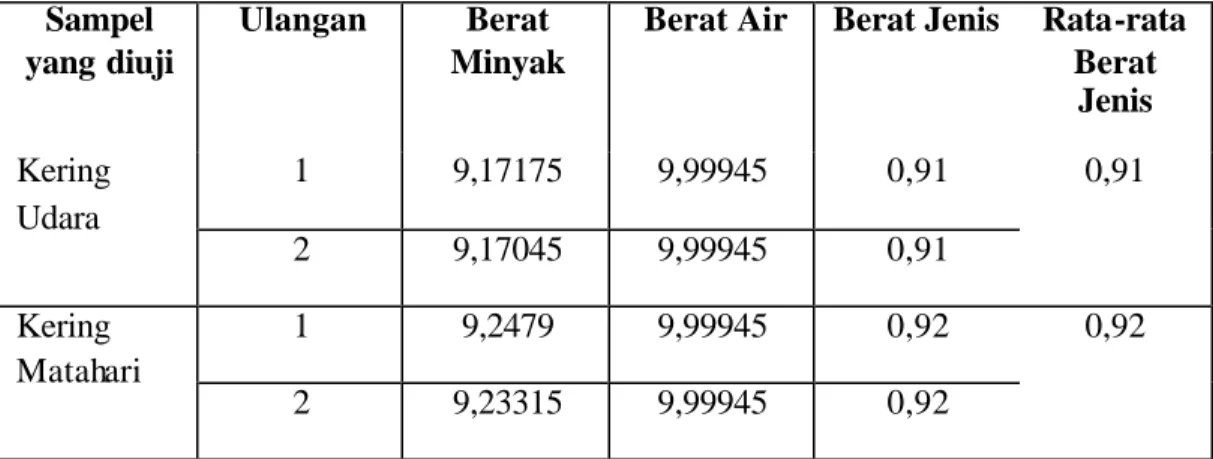

Berikut adalah data hasil pengujian berat jenis ( lihat pada tabel di bawah ini ).

Tabel 5. Nilai Hasil Pengujian Berat Jenis

Sampel yang diuji

Ulangan Berat Minyak

Berat Air Berat Jenis Rata-rata Berat Jenis 1 9,17175 9,99945 0,91 Kering Udara 2 9,17045 9,99945 0,91 0,91 1 9,2479 9,99945 0,92 Kering Matahari 2 9,23315 9,99945 0,92 0,92

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa berat jenis kedua sampel yatiu minyak kayu putih yang dihasilkan dari kering udara adalah 0,91 dan minyak kayu putih hasil dari kering udara adalah 0,92.

Berdasarkan SNI 06-3954-2001 untuk berat jenis minyak kayu putih adalah antara 0,90 – 0,93. Dari penelitian yang telah dilaksanakan dibandingka dengan persyaratan SNI 06-3954-2001 maka kedua sampel tersebut sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan

Dari hasil pengamatan data di atas dapat disimpulkan bahwa nilai rendemen rata-rata minyak atsiri dari daun kayu putih (Melaleuca leucadendron) yang dihasilkan dari kering udara yaitu 1,39 % lebih tinggi daripada minyak yang dihasilkan kering matahari yaitu 1,25 %. Di samping itu minyak atsiri yang dihasilkan baik dari bahan baku kering udara maupun dari kering matahari memenuhi hasil uji berdasarkan SNI 06-3954-2001 yaitu Uji bau, uji warna, kelarutan dalam alkohol 80 %, indeks bias dan berat jenis.

B. Saran

Berdasarkan data penelitian di atas maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai pengujian minyak berdasarkan SNI 06-3954-2001 yaitu pengujian kandungan sineol dan putaran optik.