Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas perkenan-Nyalah pelaksanaan KAJIAN PERSIAPAN PERUBAHAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH PUBLIKASI POSITIF DI INDONESIA selesai dilaksanakan dengan baik. Kajian ini dilakukan untuk mendukung kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan nasional bidang pertanahan.

Salah satu arah kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bidang pertanahan adalah Membangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif. Kebijakan ini terkait dengan isu strategis Jaminan Kepastian Hukum Hak Masyarakat Atas Tanah. Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini masih marak terjadinya kasus pertanahan baik antar-masyarakat, antara masyarakat dengan badan hukum, masyarakat dengan badan pemerintah, dan sebagainya. Salah satu akar permasalahan terjadinya kasus-kasus pertanahan tersebut adalah sistem pendaftaran tanah yang dianut Indonesia saat ini adalah publikasi negatif, yang berarti negara tidak menjamin kebenaran informasi yang tertuang di dalam sertifikat hak atas tanah. Informasi yang ada dianggap benar selama tidak ada pihak lain yang mengguatnya. Selain itu, sistem pendaftaran tanah publikasi negatif memberikan implikasi, seperti terganggunya stabilitas keamanan nasional, termasuk mengancam integritas NKRI karena tingginya potensi konflik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah; dan penurunan kesejahteraan masyarakat karena terhambatnya pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan perubahan sistem pendaftaran tanah menjadi publikasi positif (stelsel positif) yang secara prinsip merupakan kebalikan dari publikasi negatif. Pada sistem pendaftaran tanah publikasi positif, negara menjamin kebenaran informasi yang terdapat pada sertifikat hak atas tanah dan mengganti kerugian salah satu pihak apabila terjadi kasus pertanahan. Hal ini akan lebih memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah. Namun demikian, perubahan sistem pendaftaran tanah menjadi publikasi positif memerlukan beberapa prasyarat, antara lain cakupan peta dasar pertanahan dan cakupan bidang tanah bersertifikat sudah mencapai 80%. Untuk mengetahui capaian tersebut, maka Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas pada tahun anggaran 2016 melakukan KAJIAN PERSIAPAN PERUBAHAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH PUBLIKASI POSITIF DI INDONESIA. Secara umum, kajian ini bertujuan untuk mengetahui status kesiapan Indonesia dalam upaya merubah sistem pendaftaran tanah publikasi negatif menjadi publikasi positif.

Pelaksanaan kajian ini didukung dan dibantu oleh berbagai pihak terkait. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama berbagai pihak, antara lain Kanwil BPN dan Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat yang sudah membantu pelaksanaan kajian ini. Mudah-mudahan hasil ini dapat memberikan manfaat yang lebih baik.

Jakarta, Desember 2016

Direktur Tata Ruang dan Pertanahan

Daftar Isi

Kata Pengantar ... i

Daftar Isi ... ii

Daftar Gambar ... iii

Daftar Tabel ... iv

BAB I Pendahuluan ... 1

I.1 Latar Belakang Kajian ... 1

I.2 Tujuan dan Sasaran Kajian ... 2

I.3 Lingkup dan Batasan Kajian ... 2

I.4 Metodologi Kajian dan Analisis Data ... 3

I.4.1 Proses Pengumpulan Data ... 3

I.4.2 Metode Analisis Data ... 4

I.5 Sistematika Penulisan Kajian ... 4

BAB II Tinjauan Pustaka ... 5

II.1 Tanah, Kasus-kasus Pertanahan, dan Faktor Pemicu Sengketa Pertanahan ... 5

II.1.1 Kasus-kasus Pertanahan ... 5

II.2 Pendaftaran Tanah dan Sistem Publikasi Dalam Pendaftaran Tanah ... 7

II.2.1 Pendaftaran Tanah ... 7

II.2.2 Sistem Publikasi Dalam Sistem Pendaftaran Tanah ... 9

II.2.3 Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Negara Lain ... 11

II.3 Hukum Indefeasible, serta Kasus Penipuan Terkait Pertanahan dan Penyelesaiannya14 II.4 Upaya Negara Lain Dalam Persiapan Perubahan Sistem Publikasi Positif ... 17

BAB III Gambaran Umum Lokasi Kajian ... 20

III.1 Gambaran Umum Provinsi Kajian ... 21

III.2 Kasus-kasus Pertanahan di Provinsi Kajian... 26

BAB IV Analisis Capaian Peta Dasar Pertanahan dan Peta Bidang Tanah Bersertifikat... 28

IV.1 Peta Dasar Pertanahan ... 28

IV.1.1 Cakupan Peta Dasar Pertanahan Nasional ... 28

IV.1.2 Cakupan Peta Dasar Pertanahan di Provinsi Kajian ... 30

IV.2 Peta Bidang Tanah Bersertifikat ... 33

IV.2.1 Cakupan Peta Bidang Tanah Bersertifikat Seluruh Provinsi ... 34

IV.2.2 Cakupan Peta Bidang Tanah Bersertifikat di Provinsi Kajian ... 35

IV.3 Faktor-faktor Penghambat Pencapaian Cakupan Peta ... 38

IV.4 Sumber Daya Manusia Bidang Pertanahan ... 38

IV.5 Upaya Percepatan Pencapaian Cakupan Peta ... 40

BAB V Analisis Perubahan Peraturan Hukum Terkait Pendaftaran Tanah ... 43

BAB VI Kesimpulan dan Rekomendasi ... 67

VI.1 Kesimpulan ... 67

VI.2 Rekomendasi ... 68

Daftar Gambar

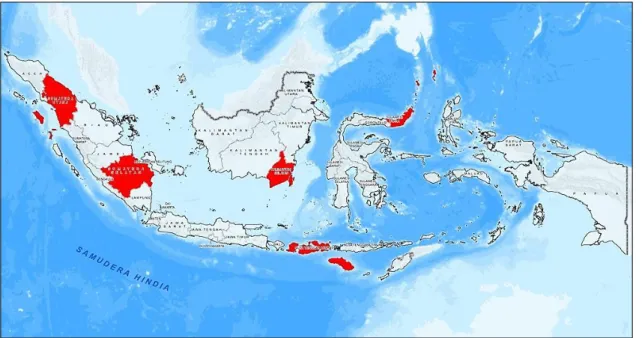

Gambar I.1 Peta Provinsi-provinsi Kajian ... 4

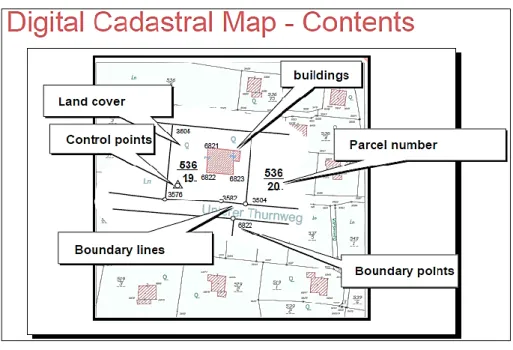

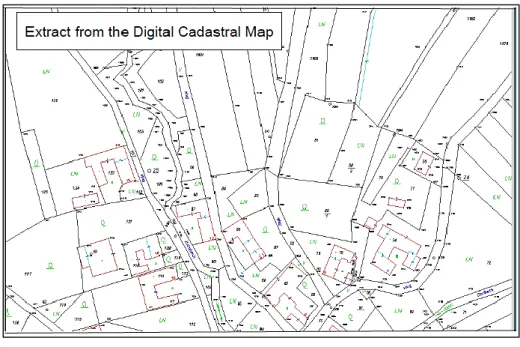

Gambar II.1 Peta Kadastral Digital Austria ... 13

Gambar II.2 Contoh Peta yang di ekstrak dari Peta Kadastral Digital Austria ... 14

Gambar III.1 Penggunaan Lahan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 ... 22

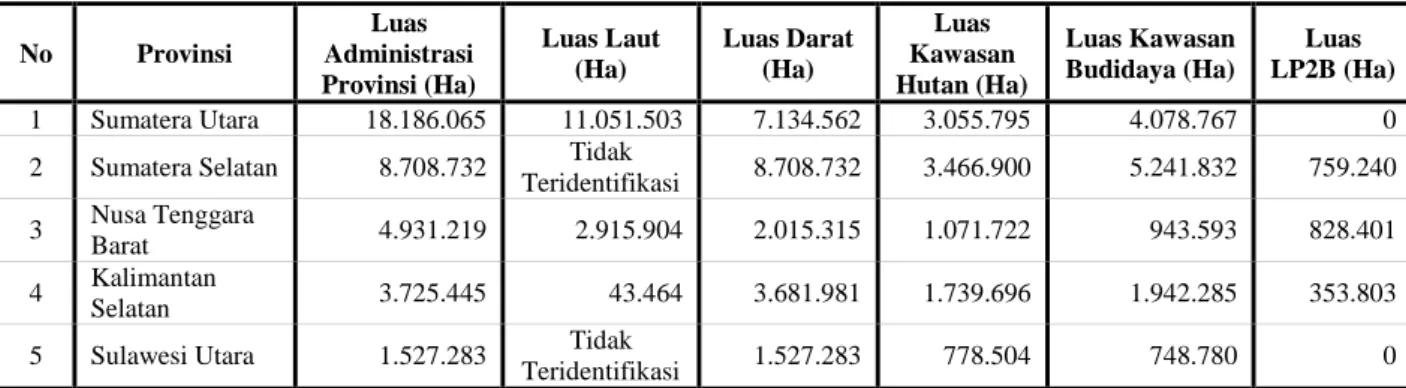

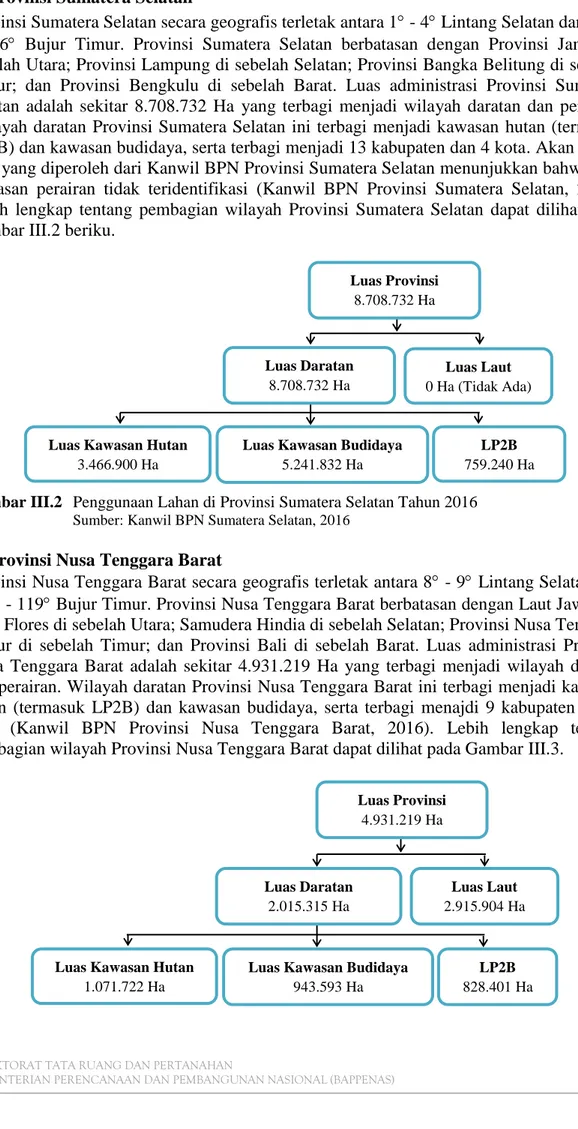

Gambar III.2 Penggunaan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 ... 24

Gambar III.3 Penggunaan Lahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 ... 25

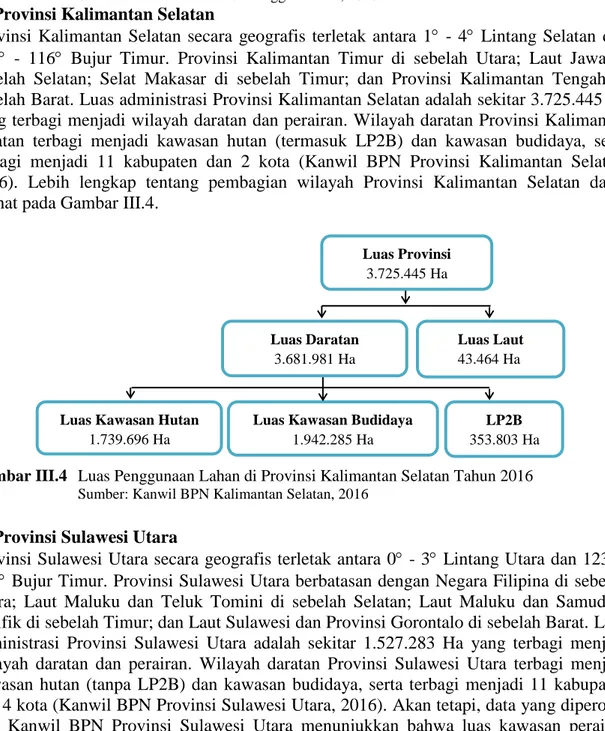

Gambar III.4 Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 .. 25

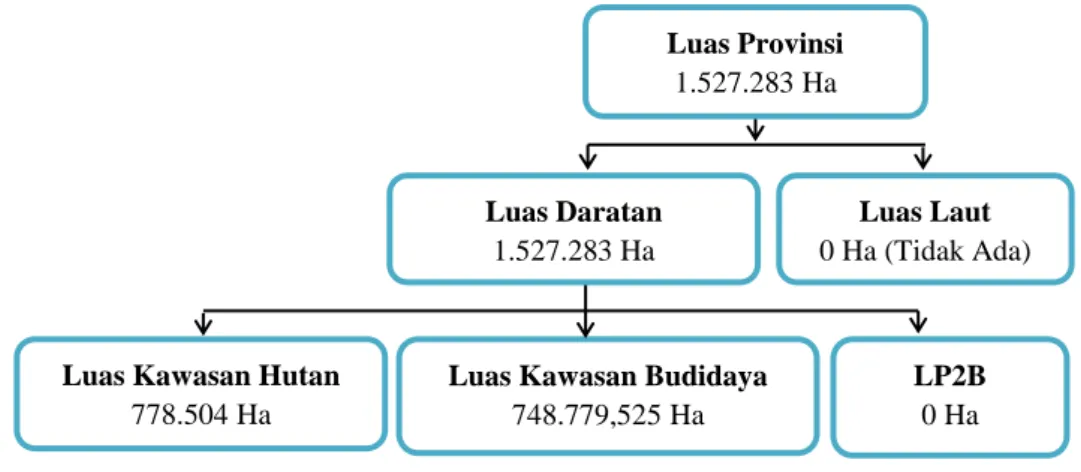

Gambar III.5 Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 ... 26

Gambar IV.1 Cakupan Peta Dasar Pertanahan Nasional hingga Juni 2016 ... 30

Gambar IV.2 Cakupan Peta Dasar Pertanahan di Provinsi Kajian, 2016 ... 31

Gambar IV.3 Capaian Peta Dasar Pertanahan di Indonesia (atas) dan Provinsi Kajian (bawah) ... 32

Gambar IV.4 Cakupan Peta Bidang Tanah Bersertifikat yang Terdigitasi di Indonesia hingga Juni 2016 ... 35

Gambar IV.5 Cakupan Peta Bidang Tanah Bersertifikat Terdigitasi di Provinsi Kajian, 2016 ... 37

Gambar IV.6 Capaian Peta Bidang Tanah Bersertifikat di Indonesia dan Provinsi Kajian ... 38

Gambar IV.7 Proporsi Jumlah Pegawai Juru Ukur dan Pegawai Non Juru Ukur Masing-masing Provinsi Kajian ... 39

Gambar IV.8 Upaya Percepatan Capaian Peta yang Paling Banyak di Pilih ... 40

Daftar Tabel

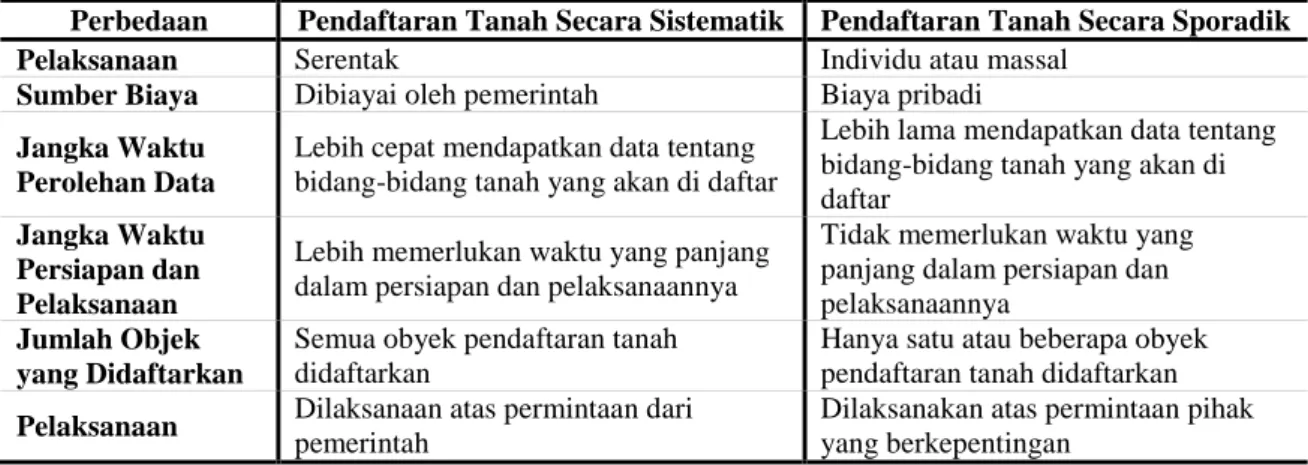

Tabel II.1 Perbandingan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sistematik dan

Secara Sporadik ... 8

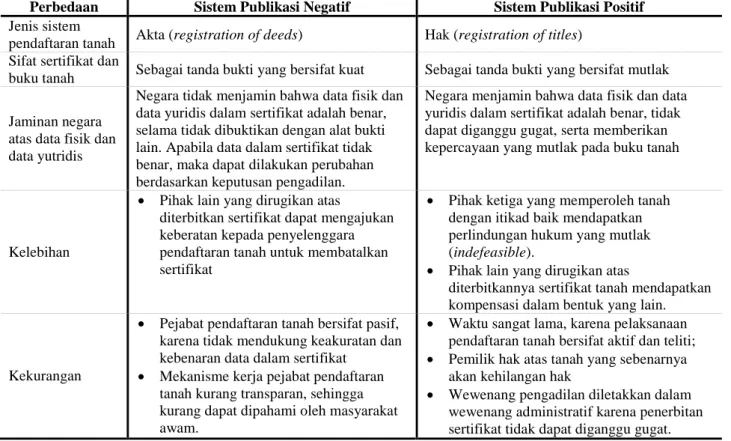

Tabel II.2 Perbandingan Sistem Publikasi Dalam Pendaftaran Tanah ... 10

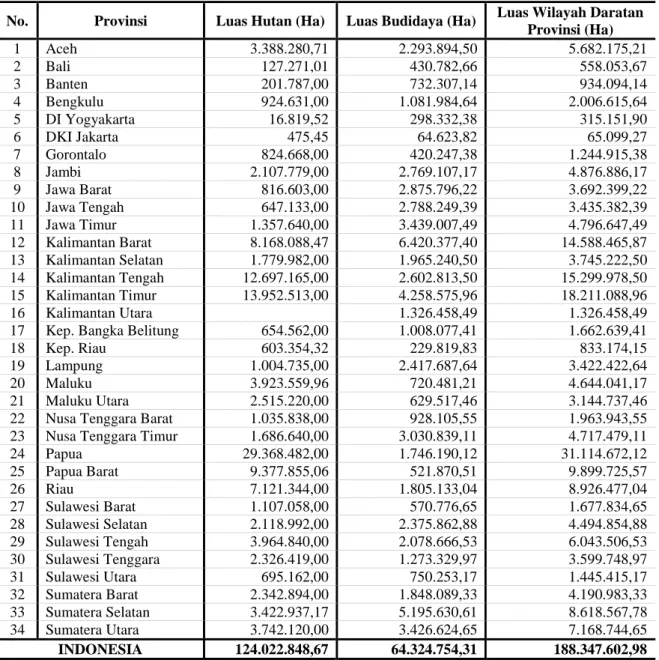

Tabel III.1 Luas Kawasan Hutan dan Budidaya di Indonesia Tahun 2013 ... 21

Tabel III.2 Kondisi Umum Provinsi Kajian ... 22

Tabel III.3 Jumlah Kasus Pertanahan di Provinsi Kajian ... 26

Tabel IV.1 Capaian Cakupan Peta Dasar Pertanahan Nasional yang Terdigitasi hingga Juni 2016 ... 29

Tabel IV.2 Cakupan Peta Dasar Pertanahan di Provinsi Kajian ... 30

Tabel IV.3 Perbedaan Data Capaian Peta Dasar Pertanahan antara ... 31

Tabel IV.4 Capaian Cakupan Peta Bidang Tanah Bersertifikat yang Terdigitasi hingga Juni 2016 ... 34

Tabel IV.5 Cakupan Peta Bidang Tanah Bersertifikat di Provinsi Kajian ... 36

Tabel IV.6 Perbedaan Data Capaian Peta Bidang Tanah Bersertifikat antara ... 37

Tabel IV.7 Faktor-faktor Penghambat Capaian Peta Dasar Pertanahan dan ... 38

Tabel IV.8 Jumlah Pegawai Juru Ukur Pertanahan Masing-masing Provinsi Kajian Tahun 2016 ... 39

Tabel V.1 Identifikasi Peraturan Perundang-undangan yang Perlu Di Ubah atau Ditambahkan ... 45

BAB I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang Kajian

Akhir-akhir ini, konflik agraria di Indonesia nampaknya semakin meningkat. Akumulasi permasalahan pertanahan yang masuk ke Mahkamah Agung diperkirakan berkisar antara 60% hingga 70% setiap tahun dan belum terhitung kasus yang selesai ketika diputus pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding (Abdurrahman, 2009). Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2014) mencatat terdapat 5.878 kasus pertanahan yang masuk ke BPN-RI tahun 2014. Kasus-kasus tersebut terdiri dari kasus yang belum terselesaikan di tahun 2013 sebanyak 1.927 kasus dan kasus baru di tahun 2014 sebanyak 3.906 kasus. Dari 5.878 kasus tersebut, sebanyak 2.910 kasus (57,92%) sudah terselesaikan dan masih ada sisa kasus sebanyak 2.968 kasus belum terselesaikan (Laporan Kinerja BPN, 2014).

Banyaknya terjadi konflik agraria ini telah menunjukkan bahwa administrasi pertanahan Indonesia membutuhkan perbaikan agar dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Salah satu akar permasalahan konflik agraria disebabkan oleh sistem pendaftaran tanah yang digunakan di Indonesia berupa sistem publikasi negatif yang bertendensi positif. Dalam sistem pendaftaran negatif (stelsel negatif) bertendensi positif, pemerintah tidak memberikan jaminan atas kepastian hukum terhadap pemegang bukti sah (sertifikat). Pemerintah juga tidak bertanggung jawab atas data dan informasi yang ada di dalam sertifikat hak atas tanah. Data dan informasi dianggap benar sepanjang tidak ada pihak lain yang menggugat. Kondisi demikian menyebabkan timbulnya berbagai masalah, seperti timbulnya konflik dan sengketa lahan antar berbagai pihak di beberapa wilayah di Indonesia. Sistem pendaftaran tanah yang dianut Indonesia ini tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkait pendaftaran tanah, seperti Keputusan Mahkamah Agung No 495/Sip/1975; Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA).

Di samping itu, penggunaan sistem pendaftaran tanah publikasi negatif dapat memberikan implikasi yang buruk terhadap pembangunan nasional, antara lain:

1. Registering property Indonesia menjadi rendah akibat tingginya biaya pengurusan dan kualitas administrasi pertanahan yang masih rendah.

2. Potensi konflik antar-masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional, termasuk mengancam integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pertumbuhan ekonomi nasional terhambat yang berujung pada menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan realita di atas, Pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah memutuskan untuk merubah sistem pendaftaran tanah di Indonesia, dari sistem pendaftaran tanah publikasi negatif menjadi sistem publikasi positif. Sistem pendaftaran tanah publikasi positif diyakini dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah secara absolut. Pemerintah juga menjamin kebenaran semua informasi yang tertulis dalam sertifikat hak atas tanah. Apabila terjadi kesalahan administrasi oleh pemerintah (misalnya sertifikat ganda), pemerintah akan memberikan dana kompensasi atau ganti kerugian atas kesalahan administrasi tersebut.

Penggunaan sistem ini juga diharapkan dapat mengurangi permasalahan terkait pertanahan serta mendorong terciptanya iklim investasi dan iklim ekonomi yang kondusif yang dapat memberikan peningkatan daya saing perekonomian nasional didunia.

Dalam upaya melakukan kebijakan perubahan sistem pendaftaran tanah publikasi positif terdapat empat kondisi prasyarat (pre-requisite condition) yang harus dipenuhi untuk mengurangi potensi konflik seminimal mungkin, antara lain: (i) percepatan cakupan wilayah bersertifikat; (ii) percepatan penyediaan cakupan peta dasar pertanahan; (iii) publikasi tata batas kawasan hutan dengan peta skala kadastral; dan (iv) sosialisasi peraturan perundangan terkait tanah adat/tanah ulayat. Untuk cakupan peta dasar pertanahan dan cakupan peta bidang tanah bersertifikat, RPJMN 2015-2019 menetapkan bahwa cakupan peta dasar pertanahan harus dapat mencapai 80% dan cakupan wilayah nasional yang telah bersertifikat harus dapat mencapai 70% dari wilayah nasional daratan non hutan. Besarnya persentase tersebut diyakini dapat mengurangi terjadinya sertifikat sah ganda, sehingga apabila masih terjadi kesalahan dalam register, resiko beban keuangan negara untuk memberikan ganti rugi masih dapat dikelola dengan baik.

Akan tetapi, data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN mencatat bahwa capaian kedua peta tersebut hingga tahun 2015 masih kurang dari 50%. Oleh sebab kondisi demikian, kajian ini akan menguraikan tentang hasil identifikasi dan analisis capaian peta dasar pertanahan dan peta bidang tanah bersertfikat yang terdigitasi hingga tahun 2016, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan terkait pertanahan yang harus direvisi guna mendukung upaya perubahan sistem publikasi negatif menjadi sistem publikasi positif dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia.

I.2 Tujuan dan Sasaran Kajian

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui status kesiapan Indonesia dalam upaya merubah sistem pendaftaran tanah publikasi negatif menjadi publikasi positif. Sasaran kajian ini antara lain:

Identifikasi peraturan perundang-undangan yang harus direvisi untuk membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif.

Identifikasi capaian cakupan peta dasar pertanahan dan cakupan wilayah bidang tanah bersertifikat masing-masing provinsi.

Analisa kemungkinan perubahan sistem pendaftaran tanah publikasi positif dapat dilakukan secara parsial di beberapa provinsi tertentu yang telah memenuhi prasyarat atau harus menunggu seluruh provinsi mencapai kondisi prasyarat.

I.3 Lingkup dan Batasan Kajian

Lingkup dan batasan kajian persiapan perubahan sistem pendaftaran tanah publikasi positif di Indonesia meliputi:

a. Melakukan kajian literatur mengenai sistem pendaftaran tanah publikasi positif, yang meliputi konsep dasar sistem pendaftaran tanah publikasi positif dan studi-studi terkait penerapan sistem pendaftaran tanah publikasi positif di beberapa negara;

b. Melakukan identifikasi capaian cakupan peta dasar pertanahan dan cakupan wilayah bidang tanah bersertipikat masing-masing provinsi;

c. Melakukan penjaringan masukan melalui serangkaian kegiatan, yaitu dengan format FGD di 5 (lima) provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Selatan, dan dengan format seminar di Jakarta;

d. Melakukan analisa kemungkinan perubahan sistem pendaftaran tanah dapat dilakukan secara parsial di beberapa provinsi tertentu yang telah memenuhi persyaratan atau harus menunggu seluruh provinsi telah mencapai kondisi prasyarat tersebut.

I.4 Metodologi Kajian dan Analisis Data

Penentuan status kesiapan Indonesia dalam upaya perubahan sistem pendaftaran tanah publikasi negatif menjadi publikasi positif menggunakan metode kualitatif. Hal-hal yang dilakukan antara lain: (1) identifikasi cakupan peta dasar pertanahan; (2) identifikasi cakupan peta wilayah bidang tanah bersertifikat; (3) analisis faktor-faktor penghambat dalam pencapaian cakupan peta-peta tersebut; (4) identifikasi peraturan perundangan yang harus direvisi dan diubah untuk membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif; dan (5) analisis kemungkinan perubahan sistem pendaftaran tanah dapat dilakukan secara parsial di beberapa provinsi tertentu yang telah memenuhi prasyarat atau menunggu seluruh provinsi telah mencapai prasyarat tersebut

I.4.1 Proses Pengumpulan Data a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui kuesioner dan wawancara. Sementara, teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka.

Kuesioner dan wawancara dilakukan untuk mengambil data dan informasi tentang variabel-variabel yang tidak dapat diamati secara langsung, sehingga perlu menanyakan kepada pihak-pihak terkait. Jenis kuesioner yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah collective questionnaire. Data yang diperlukan antara lain luas kawasan hutan dan budidaya, cakupan peta dasar pertanahan dan peta bidang tanah bersertifikat, kasus-kasus pertanahan, faktor-faktor penghambat pencapaian cakupan peta, upaya-upaya perbaikan dan percepatan dalam penyediaan data dan informasi spasial pertanahan, serta rencana tindak lanjut penanganan kasus-kasus pertanahan. Studi pustaka dilakukan dengan cara menggali informasi tentang studi-studi terkait

sistem pendaftaran tanah publikasi positif, baik dari buku maupun jurnal.

b. Teknik Pengambilan Sampel dan Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel (teknik sampling) yang digunakan dalam kajian ini adalah

purposive sampling. Teknik sampling ini didasarkan pada pertimbangan peneliti dalam

memilih provinsi yang memiliki data dan informasi kondisi peta dasar pertanahan maupun peta wilayah bidang tanah bersertifikatnya sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis sampling ini dapat membangun sebuah realitas historis, menggambarkan suatu fenomena, atau membangun sesuatu yang hanya sedikit orang yang mengetahui (Kumar, 2005).

Sementara itu, sampel kajian ini adalah Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara (Gambar I.1). Kriteria pemilihan provinsi-provinsi ini didasarkan pada data-data yang mewakili kondisi cakupan peta dasar pertanahan maupun peta wilayah bidang tanah bersertifikat dari yang cukup baik hingga cukup buruk di Indonesia. Kelima provinsi ini diharapkan dapat mewakili gambaran status kesiapan Indonesia dalam kemungkinan perubahan sistem pendaftaran tanah publikasi positif dapat dilakukan secara parsial di beberapa provinsi yang telah memenuhi prasyarat atau menunggu seluruh provinsi telah mencapai prasyarat.

Gambar I.1 Peta Provinsi-provinsi Kajian

Sumber: Modifikasi Peta Indonesia dari Badan Informasi Geospasial, 2013

I.4.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu cara untuk menjawab tujuan kajian. Dalam kajian ini, penentuan kemungkinan perubahan sistem pendaftaran tanah publikasi positif dapat dilakukan secara parsial di beberapa provinsi yang telah memenuhi prasyarat atau harus menunggu seluruh provinsi telah mencapai prasyarat didasarkan pada hipotesa berikut.

1. Apabila prasyarat cakupan peta telah terpenuhi oleh seluruh provinsi dan peraturan

perundang-undangan tentang pendaftaran tanah yang baru telah siap, maka sistem pendaftaran tanah publikasi positif dapat direalisasikan secara serentak.

2. Apabila prasyarat cakupan peta baru terpenuhi oleh sebagian provinsi, tetapi peraturan

perundang-undangan tentang pendaftaran tanah yang baru sudah siap, maka sistem pendaftaran tanah publikasi positif hanya dapat direalisasikan secara parsial.

3. Apabila prasyarat cakupan peta telah terpenuhi oleh seluruh provinsi, tetapi peraturan

perundang-undangan tentang pendaftaran tanah yang baru belum siap, maka sistem pendaftaran tanah publikasi positif belum dapat direalisasikan.

4. Apabila prasyarat cakupan peta belum terpenuhi oleh seluruh provinsi dan peraturan

perundang-undangan tentang pendaftaran tanah yang baru belum siap, maka sistem pendaftaran tanah publikasi positif belum dapat direalisasikan.

I.5 Sistematika Penulisan Kajian

Secara garis besar, sistematika penulisan kajian ini terdiri dari 6 (enam) bab. Bab I berisi latar belakang kajian, tujuan dan sasaran kajian, lingkup dan batasan kajian, justifikasi pemilihan lokasi kajian, serta metodologi penelitian. Bab II memaparkan kajian pustaka mengenai sistem pendaftaran tanah, jenis publikasi dalam pendaftaran tanah, dan lesson

learn dari beberapa negara yang telah menerapkan sistem pendaftaran tanah publikasi

positif. Bab III menyajikan deskripsi gambaran lokasi kajian secara umum. Bab IV menguraikan hasil analisis capaian peta dasar pertanahan dan peta bidang tanah bersertifikat, faktor-faktor penghambat capaian peta, sumber daya manusia bidang pertanahan, serta upaya perbaikan kondisi pertanahan. Bab V berisi tentang analisis perubahan peraturan perundang-undangan terkait pertanahan di Indonesia. Sementara, Bab

BAB II Tinjauan Pustaka

II.1 Tanah, Kasus-kasus Pertanahan, dan Faktor Pemicu Sengketa Pertanahan

Tanah merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Tanah adalah harta atau properti yang tidak bergerak, sehingga secara fisik tidak dapat dipindahkan dari satu orang ke orang lain. Tanah bersifat permanen, yaitu tidak dapat semakin naik, semakin turun, atau hancur seperti properti lainnya (Hanstad, 1998), sehingga dapat dicatat atau direkam sampai kapanpun. Tanah dapat menjadi rumah, sumber pendapatan, tempat untuk berbisnis, akses ke lahan lain, keamanan pinjaman, dan sebagainya (Law Commission, 2016; Zevenbergen, 2002). Di samping itu, tanah juga memiliki makna yang multidimensi, baik dari sisi ekonomi, politik, hukum, maupun sosial budaya (Adhie dan Menggala, 2002; Zevenbergen, 2002). Dari sisi ekonomi, tanah didefinisikan sebagai sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan dan aset (industri, pertanian komersial). Dari sisi politik, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan bagi masyarakat. Dari sisi sosial budaya, tanah dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya, jaminan sosial penduduk, tempat untuk hidup. Sementara itu, dari sisi hukum, tanah merupakan dasar kekuatan untuk yurisdiksi.

Namun demikian, berbagai aspek penting tanah dalam kehidupan manusia seringkali menyebabkan timbulnya konflik kecenderungan orang untuk mempertahankan tanahnya dengan cara apapun apabila melanggar hak-haknya. Konflik pertanahan ini juga sering menimbulkan tindak kekerasan. Pada dasarnya, akar permasalahan munculnya kasus pertanahan ini adalah disebabkan oleh belum baiknya sistem administrasi pertanahan dan kendala dalam peraturan mengenai kerangka waktu dalam pelaksanaannya. Bahkan, saat ini, masalah pertanahan di Indonesia dianggap sebagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan menggunakan pendekatan hukum saja, tetapi juga menggunakan pendekatan holistik (komprehensif) seperti politik, sosial budaya, ekonomi, dan ekologi.

II.1.1 Kasus-kasus Pertanahan

Secara umum, permasalahan atau kasus pertanahan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sengketa pertanahan, konflik pertanahan, dan perkara pertanahan yang membutuhkan penanganan atau penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan). Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, serta sengketa pidana terkait kepemilikan transaksi, pendaftaran penjaminan, pemanfaatan, penguasaan, dan sengketa hak ulayat. Konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang telah berdampak luas secara sosio-politis. Sementara, perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di BPN RI (http://www.bpn.go.id. Diakses pada Juli 2016). Pada tahun 2014, Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional mencatat bahwa terdapat 11.736 kasus pertanahan yang masuk ke BPN-RI sejak tahun 2010 hingga 2014. Sementara, jumlah kasus pertanahan yang masuk ke BPN-RI tahun

2014 adalah sebanyak 5.878 kasus. Kasus-kasus tersebut terdiri dari kasus yang belum terselesaikan di tahun 2013 sebanyak 1.927 kasus dan kasus baru di tahun 2014 sebanyak 3.906 kasus. Dari 5.878 kasus tersebut, jumlah kasus yang telah selesai hingga akhir tahun 2014 sebanyak 2.910 kasus (57,92%) (Laporan Kinerja BPN, 2014).

RPJMN 2015 – 2019 menyebutkan bahwa permasalahan dan isu strategis bidang pertanahan di Indonesia disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Belum kuatnya jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah. Permasalahan utama ini ditunjukkan dengan kondisi cakupan peta dasar pertanahan, jumlah bidang tanah bersertifikat, kepastian batas kawasan hutan dan non-hutan, tingkat penyelesaian kasus pertanahan, dan penetapan batas tanah adat/ulayat yang masih rendah.

2. Masih terjadinya ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T), serta kesejahteraan masyarakat yang masih rendah.

3. Kinerja pelayanaan pertanahan yang belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya jumlah pegawai juru ukur pertanahan sehingga menghambat kinerja pelayanan pertanahan.

4. Belum terjaminnya ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

a. Klasifikasi Kasus Pertanahan

Kasus pertanahan di Indonesia dapat dikategorikan berdasarkan obyek dan subyeknya. Berdasarkan obyeknya, kasus-kasus pertanahan tersebut dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu (1) pendudukan dan penyerobotan tanah-tanah perkebunan yang telah dilekati oleh Hak Guna Usaha (HGU), baik yang masih berlaku maupun yang sudah berakhir; (2) sengketa kawasan hutan; (3) sengketa yang berkaitan dengan kawasan pertambahan; (4) tumpang tindih atau sengketa batas, tanah bekas milik adat (girik), dan tanah bekas

eigendom. Eigendom adalah suatu institusi tanah milik golongan Eropa maupun golongan

Timur Asing pada masa pemerintahan Hindia Belanda; (5) tukar-menukar tanah bengkok desa/tanah kas desa menjadi aset Pemerintah Daerah; (6) tanah eks partikelir; dan (7) putusan pengadilan yang tidak dapat diterima dan dijalankan (Bappenas, 2013). Sementara itu, berdasarkan subyeknya, kasus-kasus pertanahan terbagi menjadi kasus pertanahan antar-instansi pemerintah, pemerintah dengan masyarakat, dan antar anggota masyarakat.

1) Kasus Pertanahan antar Instansi Pemerintah

Kasus pertanahan antar-instansi pemerintah (baik antar-instansi pemerintahan pusat maupun antar-wilayah kabupaten/kota) cenderung terkait dengan kewenangan dalam pengaturan wilayah secara sektoral terhadap hamparan fisik tanah. Kasus pertanahan antar-instansi pemerintah terbagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut.

Kasus Pertanahan antar Instansi Pemerintah Pusat

Kasus pertanahan antar-instansi pemerintah pusat terkait dengan kewenangan kementerian/lembaga dalam mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah secara sektoral. Misalnya antara kementerian kehutanan dan pertambangan, kehutanan dan BPN, pertambangan dan kehutanan, perkebunan dan kehutanan, pertambangan dan BPN, pertambangan dan kementerian lingkungan.

Kasus Pertanahan antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

Kasus pertanahan antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat ataupun kementerian berkenaan dengan kewenangan atas wilayah, misalnya antara kementerian kehutanan dan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan kawasan hutan.

Kasus Pertanahan antar Daerah – Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kasus pertanahan antar-pemerintah daerah biasanya terjadi antar-wilayah kabupaten/kota berkenaan dengan batas wilayah. Batas wilayah yang berupa unsur geografis, seperti sungai, berpotensi memunculkan konflik batas wilayah. Beberapa kasus yang pernah muncul berkaitan dengan batas wilayah ini adalah konflik antara Kabupaten Ciamis dan Cilacap serta Kabupaten Pasuruan dan Sidoarjo.

2) Kasus Pertanahan antar Masyarakat dan Pemerintah

Masyarakat yang dimaksudkan di sini dapat berupa orang per orang ataupun badan hukum, baik badan hukum profit maupun non-profit. Pengelompokan ini untuk menghilangkan dikotomi antara masyarakat dan swasta yang selama ini mendapatkan perlakuan berbeda. Kasus pertanahan yang melibatkan masyarakat dan instansi pemerintah terbagi menjadi tiga tipologi, yaitu a). Kasus antara masyarakat (kolektif) dan instansi pemerintah; b). Kasus antara masyarakat (perorangan) dan instansi pemerintah; dan c). Kasus antara badan hukum dan instansi pemerintah.

3) Kasus Pertanahan antar Masyarakat

Kasus pertanahan antar-masyarakat menempati porsi terbesar pada klasifikasi kasus pertanahan, yaitu 71,45% (White Paper Kementerian PPN/Bappenas, 2013). Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan kesejahteraan masyarakat dan ketergantungan hidup masyarakat terhadap tanah masih sangat tinggi. Di samping itu, kepastian hukum hak atas tanah juga masih menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga sekarang. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai strategi pengelolaan pertanahan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui keadilan penguasaan dan pemilikan tanah serta pemberian kepastian hukum hak atas tanah secara kuat.

II.2 Pendaftaran Tanah dan Sistem Publikasi Dalam Pendaftaran Tanah II.2.1 Pendaftaran Tanah

Dalam upaya penyelesaian kasus-kasus pertanahan di Indonesia, maka hal utama yang harus dilakukan adalah perbaikan kualitas peta pendaftaran tanah agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah. Pendaftaran tanah berasal dari istilah

Cadastre (bahasa Perancis), yaitu suatu daftar yang menggambarkan seluruh persil tanah

dalam suatu daerah berdasarkan pemetaan dan pengukuran yang cermat (Abdurrahman, 1985). Istilah Cadastre di dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah Kadaster yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu Capistrastrum. Namun, istilah Capistrastrum ini kemudian dalam bahasa Perancis berubah menjadi Cadastre, yang berarti suatu register atau capita atau unit yang diadakan untuk kepentingan pajak tanah Romawi (Parlindungan, 1990). Pendaftaran tanah juga dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan hak kepemilikan atau penggunaan tanah secara legal (McLaughlin dan Nichols, 1989 dalam Zevenbergen, 2002).

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 mendefinisikan bahwa pendaftaran tanah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, luas bidang

tanah, dan satuan rumah susun yang di daftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang di daftar serta pemegang haknya, hak pihak lain, dan beban-beban lain yang membebaninya.

Pendaftaran tanah juga dimaksudkan untuk mencatatkan identitas tanah yang telah dimiliki seseorang atau suatu badan dengan hak tertentu ke Kantor Pertanahan Kebupaten/Kota tempat tanah tersebut berada, kemudian pemegang hak atas tanah tersebut diberikan sertifikat hak atas tanah (Perangin, 1994; Indiraharti, 2009). Identitas tanah berisi keterangan-keterangan mengenai sebidang tanah, sehingga bidang tanah tersebut dapat dengan jelas diketahui haknya, luasnya, batas-batasnya, keadaannya, letaknya, pemiliknya, dan ciri-ciri khas lainnya (Ballantyne dan Dobbin, 2000).

a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali

Dalam upaya pelaksanaan pendaftaran tanah perlu dilakukan kegiatan ajudikasi, yaitu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali. Kegiatan ajudikasi meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat dilaksanakan secara sistematik atau sporadik (PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah).

Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak meliputi semua obyek pendaftaran yang belum di daftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa / kelurahan.

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa / kelurahan secara individual atau massal.

Perbedaan antara pendaftaran tanah secara sistematik dengan sporadik dapat di lihat pada Tabel II.1 berikut.

Tabel II.1 Perbandingan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sistematik dan Secara Sporadik Perbedaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Pelaksanaan Serentak Individu atau massal

Sumber Biaya Dibiayai oleh pemerintah Biaya pribadi Jangka Waktu

Perolehan Data

Lebih cepat mendapatkan data tentang bidang-bidang tanah yang akan di daftar

Lebih lama mendapatkan data tentang bidang-bidang tanah yang akan di daftar

Jangka Waktu Persiapan dan Pelaksanaan

Lebih memerlukan waktu yang panjang dalam persiapan dan pelaksanaannya

Tidak memerlukan waktu yang panjang dalam persiapan dan pelaksanaannya

Jumlah Objek yang Didaftarkan

Semua obyek pendaftaran tanah didaftarkan

Hanya satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah didaftarkan Pelaksanaan Dilaksanaan atas permintaan dari

pemerintah

Dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan

Sumber: Dikembangkan dari PP 24/1997 dan Analisis Penulis, 2016 b. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah (PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah). Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

Pengumpulan dan pengolahan data fisik, dilakukan dengan dengan cara pengukuran dan pemetaan yang meliputi penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah, pembuatan peta pendaftaran, serta pembuatan daftar tanah dan surat ukur.

Pembuktian hak dan pembukuannya Penerbitan sertifikat

Penyajian data fisik dan data yuridis, meliputi peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, dan daftar nama dengan cara pengisian, penyimpanan, pemeliharaan dan penggantiannya ditetapkan oleh Menteri

Penyimpanan daftar umum dan dokumen

Sementara itu, kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi pendaftaran perubahan dan pembebanan hak serta pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya. Hal-hal mengenai tata cara pendaftaran tanah seluruhnya telah dimuat dalam PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah.

II.2.2 Sistem Publikasi Dalam Sistem Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah di setiap negara memiliki sistem publikasi tanah yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Sistem publikasi dalam pendaftaran tanah ada dua jenis, yaitu sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif. Perbedaan kedua sistem publikasi tersebut terletak pada jenis sistem pendaftarannya. Sistem publikasi positif selalu menggunakan sistem pendaftaran hak (registration of titles), sedangkan sistem publikasi negatif selalu menggunakan sistem pendaftaran akta (registration of deeds) (Harsono, 2008; Hanstad, 1998). Di Amerika Serikat, sistem pendaftaran akta ini disebut “Land Recordation” yang meliputi pendaftaran atau pencatatan dokumen yang mempengaruhi hak atas tanah (Hanstad, 1998).

a. Sistem Publikasi Negatif (Registration of Deeds)

Dalam sistem publikasi negatif pada sistem pendaftaran akta, Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT) tidak melakukan pengujian terhadap kebenaran data yang tercantum dalam akta (pasif). Akta pada sistem pendaftaran tanah berfungsi sebagai alat bukti peristiwa atau perbuatan hukum yang bersifat kuat. Setiap terjadi perubahan sertifikat tanah, maka wajib dibuatkan akta baru dan data yuridis yang diperlukan harus dicari di dalam akta-akta yang bersangkutan. Akan tetapi, untuk memperoleh data yuridis harus dilakukan title search yang dapat memakan waktu dan biaya karena menggunakan bantuan ahli. Selain itu, negara tidak menjamin bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat adalah benar, selama tidak dibuktikan dengan alat bukti lain. Apabila data dalam sertifikat tidak benar, baik kesalahan register ataupun penipuan, maka dapat dilakukan perubahan berdasarkan keputusan pengadilan. Namun demikian, pada sistem publikasi negatif ini, negara tidak memberikan kompensasi ganti rugi kepada pihak-pihak yang kehilangan hak atas tanahnya akibat kesalahan register ataupun penipuan.

b. Sistem Publikasi Positif (Registration of Titles)

Sistem publikasi positif dalam sistem pendaftaran tanah (registration of titles) dikenal sebagai Sistem Torrens (Carruthers, 2015). Sistem Torrens (The Real Property Art) berasal dari Australia Selatan. Kata “Torrens” merujuk pada nama penemu sistem pendaftaran ini, yaitu Robert Richard Torrens pada tahun 1858 (International Land System, 2009). Sistem publikasi positif merupakan perbaikan atau penyempurnaan dari sistem pendaftaran sebelumnya. Perbaikan kualitas sistem pendaftaran tanah ini ditunjukkan dengan adanya kemudahan bagi para pemilik tanah untuk memperoleh data yuridis tanpa harus melakukan

title search pada akta-akta yang ada serta memberikan kepastian hukum pada tanah yang

didaftarkan (Xavier, 2011; Carruthers, 2015).

Sistem publikasi positif meliputi identifikasi satu atau banyak bidang tanah dan menentukan siapa orang atau organisasi apa yang dapat memiliki hak atas sebidang tanah tersebut, yang kemudian dicatat dalam register tanah. Sebelum melakukan pencatatan, Pejabat Pendaftaran Tanah melakukan pengujian terhadap kebenaran data yang tercantum dalam akta sebelum dilakukan pendaftaran haknya dalam Buku Tanah (bersifat aktif) serta menyusun semua hal yang berkaitan dengan pencatatan hak tanah, seperti hak gadai,

easements, hipotek, sewa, dan perjanjian. Pecatatan kepemilikan atas tanah meliputi

pencatatan nomor seri, lokasi, dan batas-batas bidang tanah yang ditandai pada peta serta nama pemiliknya (Dale, 1995).

Dalam sistem pendaftaran tanah publikasi positif terdapat penerbitan sertifikat hak atas tanah (sertificate of title) yang digunakan sebagai alat bukti pemegang hak atas tanah yang didaftarkan. Sertifikat tanah merupakan alat bukti pemegang hak atas tanah yang paling lengkap dan tidak dapat diganggu gugat (indefeasible). Bahkan, negara menjamin bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat adalah benar. Dengan demikian, apabila ternyata terdapat kesalahan prosedur dalam pendaftarannya yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang mungkin lebih berhak, maka negara memberikan jaminan dana kompensasi (Hanstad, 1998; Zevenbergen, 2002). Jaminan keamanan bagi tanah yang terdaftar ada tiga kriteria, yaitu (1) benda (property) atau tanah yang terdaftar (the property

register); (2) kepemilikan atau penguasaan (the proprietorship register); dan (3) jaminan

hak-hak yang ada (the charges register). Perbandingan antara sistem publikasi positif dengan publikasi negatif dapat dilihat pada Tabel II.2.

Tabel II.2 Perbandingan Sistem Publikasi Dalam Pendaftaran Tanah

Perbedaan Sistem Publikasi Negatif Sistem Publikasi Positif Jenis sistem

pendaftaran tanah Akta (registration of deeds) Hak (registration of titles) Sifat sertifikat dan

buku tanah Sebagai tanda bukti yang bersifat kuat Sebagai tanda bukti yang bersifat mutlak

Jaminan negara atas data fisik dan data yutridis

Negara tidak menjamin bahwa data fisik dan data yuridis dalam sertifikat adalah benar, selama tidak dibuktikan dengan alat bukti lain. Apabila data dalam sertifikat tidak benar, maka dapat dilakukan perubahan berdasarkan keputusan pengadilan.

Negara menjamin bahwa data fisik dan data yuridis dalam sertifikat adalah benar, tidak dapat diganggu gugat, serta memberikan kepercayaan yang mutlak pada buku tanah

Kelebihan

Pihak lain yang dirugikan atas

diterbitkan sertifikat dapat mengajukan keberatan kepada penyelenggara pendaftaran tanah untuk membatalkan sertifikat

Pihak ketiga yang memperoleh tanah dengan itikad baik mendapatkan perlindungan hukum yang mutlak (indefeasible).

Pihak lain yang dirugikan atas

diterbitkannya sertifikat tanah mendapatkan kompensasi dalam bentuk yang lain.

Kekurangan

Pejabat pendaftaran tanah bersifat pasif, karena tidak mendukung keakuratan dan kebenaran data dalam sertifikat

Mekanisme kerja pejabat pendaftaran tanah kurang transparan, sehingga kurang dapat dipahami oleh masyarakat awam.

Waktu sangat lama, karena pelaksanaan pendaftaran tanah bersifat aktif dan teliti; Pemilik hak atas tanah yang sebenarnya

akan kehilangan hak

Wewenang pengadilan diletakkan dalam wewenang administratif karena penerbitan sertifikat tidak dapat diganggu gugat. Sumber: Dikembangkan dari PP 24/1997; Effendy (1993); Dale (1995); Hanstad (1998); Zevenbergen

II.2.3 Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Negara Lain

Subbab ini akan menguraikan tentang perbedaan antara negara yang menggunakan sistem pendaftaran tanah publikasi negatif dengan negara yang menggunakan sistem pendaftaran tanah publikasi positif. Negara yang menjadi contoh penerapan sistem pendaftaran tanah publikasi negatif adalah Indonesia, sedangkan negara yang menjadi contoh penerapan sistem pendaftaran tanah publikasi positif adalah Australia, Malaysia, Hongkong, Kanada, Inggris, Tanzania, dan Austria.

a. Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia

Sistem pendaftaran tanah di Indonesia menurut PP 24/1997 menggunakan sistem pendaftaran tanah publikasi negatif bertendensi positif. Maksud dari sistem publikasi negatif bertendensi positif adalah sistem pendaftaran tanah ini menggunakan sistem pendaftaran hak (sistem Torrens / registration of titles), tetapi sistem publikasinya belum dapat positif murni. Hal ini dikarenakan, data fisik dan data yuridis dalam sertifikat tanah belum pasti benar, meskipun harus diterima oleh Pengadilan sebagai data yang benar selama tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya (Indiraharti, 2009). Selain itu, apabila suatu pihak mengalami kehilangan hak atas tanah akibat pengalihan hak atas tanah oleh pihak lain secara ilegal atau kesalahan dalam register, maka pemerintah tidak memberikan jaminan ganti rugi. Guna mengatasi kelemahan sistem publikasi dalam sistem pendaftaran tanah tersebut, selama ini Indonesia menggunakan lembaga rechtsverwerking. Penggunaan lembaga rechtsverwerking disebabkan oleh hukum tanah Indonesia masih menggunakan dasar hukum adat dan tidak mengenal lembaga lain, seperti acquisideve

verjaring atau adverse possession. Dalam hukum adat, apabila seseorang selama sekian

waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan oleh orang lain yang memperoleh hak atas tanah tersebut dengan itikad baik, maka pemilik tanah semula akan mengalami kehilangan hak atas tanahnya (UUPA).

b. Sistem Pendaftaran Tanah di Negara Lain

Kebalikan dari sistem pendaftaran tanah di Indonesia, sebagian besar negara-negara di dunia telah menerapkan Sistem Torrens atau sistem publikasi positif sebagai sistem pendaftaran tanahnya, terutama negara-negara maju. Beberapa contoh negara yang sudah menerapkan sistem publikasi positif dalam sistem pendaftaran tanahnya antara lain Australia, Malaysia, Hongkong, Kanada, Inggris, Tanzania, dan Austria. Dalam menerapkan sistem publikasi positif, negara-negara tersebut juga menerapkan konsep

indefeasible dan indemnity sebagai bentuk pemberian kompensasi ganti rugi atas kesalahan

dalam sertifikasi hak atas tanah.

Di Australia, sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem publikasi positif yang dikenal dengan nama sistem Torrens, yang diatur dalam Land Titles Act 1925. Di Malaysia, sistem pendaftaran tanah diatur di dalam National Land Code. Penerapan sistem publikasi positif dalam sistem pendaftaran tanah telah diberlakukan sejak tahun 1965. Namun demikian, di dalam penerapan sistem pendaftaran tanah publikasi positif, Malaysia juga menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum adat (Wu dan Kepli, 2011). Sementara itu, pada tahun 2009, Hongkong merubah sistem publikasi negatif menjadi sistem publikasi positif dalam sistem pendaftaran tanahnya. Untuk perlindungan hak atas tanahnya, Hongkong menerapkan title insurance. Title insurance adalah sebuah asuransi hak yang berfungsi untuk mengatasi atau mengurangi resiko atas kemungkinan kehilangan hak atas tanah (Indiraharti, 2009).

Di Kanada, sistem pendaftaran tanahnya didasarkan pada Indian Land Register yang dibuat dibawah Indian Act. Sistem pendaftaran tanah di Kanada menggabungkan sistem informal dan hukum adat kepemilikan tanah. Sehingga, urusan penyelesaian sengketa tanah harus sesuai dengan adat istiadat atau budaya setempat. Di samping itu, pencatatan pendaftaran tanah di Kanada harus berisi tentang sertifikat kepemilikan tanah, surat keterangan pekerjaan, dan transaksi-transaksi lainnya (Pasal 21, Indian Act). Saat ini, sistem pendaftaran tanah di Kanada telah menggunakan sistem online yang disebut sebagai

Indian Land Registry System (ILRS). ILRS didirikan untuk memberikan sebuah

kepercayaan bagi para pemegang hak atas tanah di Canada (Minister of Aboriginal Affairs and Northern Development, 2013). ILRS adalah panduan serangkaian prosedur interaksi yang dirancang untuk mengatur pendaftaran hak atas tanah, klaim atas pendaftaran tanah, dan pemberitahuan klaim kepentingan dalam tanah cadangan. ILRS adalah tempat penyimpanan dokumen, namun tidak menjamin keakuratan dokumen hak atas tanah yang diajukan di dalamnya. ILRS berbasis web dan seluruh dokumen pertanahan dapat dilihat secara online.

Di Inggris, hukum pertanahan menganut sistem Anglo-Saxon, yaitu suatu sistem hukum yang didasarkan pada hukum yurisprudensi. Konsep yang berlaku di tanah Anglo Saxon adalah feodal. Konsep feodal menetapkan bahwa semua tanah adalah milik raja dan tidak ada orang lain yang memiliki tanah. Bagi mereka yang mendapatkan penguasaan tanah dari raja diwajibkan membayar sebagian (seperdua atau sepertiga) dari hasil tanahnya kepada raja, khususnya tanah-tanah pertanian. Pemilik hak atas tanah raja disebut sebagai penyewa (Apriyana, 2016).

Penguasaan atas tanah atau pendaftaran hak atas tanah raja dilakukan oleh lembaga pertanahan Land Registry. Land Registry merupakan lembaga pemerintah non-kementrian yang dibentuk pada tahun 1862. Tugas Land Registry adalah mendaftarkan kepemilikan (sertifikasi) atas tanah dan properti di Inggris dan Wales. Land Registry dipimpin oleh Chief Executive dan Chief Land Registrar yang bertanggung jawab kepada Secretary of State for Business Innovation and Skills (Menteri Inovasi dan Keahlian Bisnis).

Pegawai Land Registry berjumlah 4.357 orang (per 1 September 2015) yang terdiri dari 3.900 orang full-time dan 457 orang paruh waktu. Banyaknya jumlah pegawai pertanahan ini menunjukkan bahwa terpenuhinya kepuasan pelanggan atas kualitas pelayanan hingga mencapai 94% (tahun 2014/2015). Selain itu, sebagian besar pendaftaran tanah yang diterima pada hari tersebut selesai dalam waktu 12 hari dan sebagian lainnya selesai pada hari yang sama sejak diterimanya pendaftaran tersebut dengan kualitas yang cukup memuaskan pelanggan.

Salah satu faktor penunjang pelaksanaan tugas land registry tersebut terletak pada pelaksanaan survei dan pemetaan. Kebutuhan survei dan pemetaaan di Inggris dilaksanakan secara profesional oleh Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). RICS merupakan badan professional yang sudah diakui secara global. Cara kerja RICS didasarkan pada lima prinsip profesionalisme, yaitu mematuhi standar dan persyaratan pendaftaran, menyambut pengawasan eksternal, menempatkan kepentingan pelanggan di atas kepentingan pribadi, patuh pada kode etik dan standar professional, serta komitmen untuk pembelajaran seumur hidup dan kompetensi profesional. Bahkan saat ini, sistem pendaftaran, perubahan, dan pengalihan hak atas tanah di Inggris juga telah dilakukan secara online menggunakan sistem electronic conveyancing.

Tanzania sebagai salah satu negara berbentuk republik di Afrika bagian timur juga telah

menggunakan sistem publikasi positif dalam sistem pendaftaran tanah. Sistem pendaftaran tanah di Tanzania tercantum dalam Land Registration Act (Cap 334). Land Registration Act (Cap 334) berisi tentang prosedur-prosedur dan administrasi untuk pendaftaran tanah. Salah satu pasal dalam Land Registration Act (Cap 334) adalah mengatur tentang tanah-tanah yang dapat didaftarkan, yaitu:

a. Tanah milik pribadi, tanah sewa, atau tanah yang berdasarkan ketentuan undang-undang dinyatakan sebagai freehold yang dapat dimiliki secara pribadi/perseorangan.

b. Tanah yang diperoleh sebelum 26 Januari 1923 (hari kemerdekaan). Tanah yang telah digunakan dan dimanfaatkan sebelum 26 Januari 1923 dianggap sebagai tanah milik pribadi dengan hak mutlak.

c. Hak milik atas tanah dan bangunan yang diwariskan dari pemerintahan Jerman.

d. Setiap tanah yang sebelumnya dimiliki secara mutlak dan secara sah telah diberikan, dihibahkan, atau didedikasikan sebagai tanah wakaf di bawah hukum Islam dianggap menjadi Hak Milik, meskipun mulanya berupa sumbangan atau hibah.

Selain negara-negara di atas, Austria sebagai salah satu negara berbentuk republik di Eropa Tengah juga telah menerapkan sistem publikasi positif dalam pendaftaran tanah. Dalam upaya menuju sistem pendaftaran tanah publikasi positif hingga menggunakan

web-portal sebagai e-geodata untuk sistem pendaftaran tanahnya, Austria menempuh waktu

selama 191 tahun. Hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah Austria selama 191 tahun ini antara lain: pengimplementasian “Stabile Cadastre” (1817-1861); pengenalan sistem pendaftaran tanah (1871); penghubungan kadaster dengan pendaftaran tanah (1883); penetapan Surveying Act (pembuatan peta dasar) (1969); pembuatan basis data perumahan (1985); pembuatan peta pendaftaran tanah secara digital (1989-2003); pengenalan teknologi GIS untuk pembuatan peta pertanahan (1996); dan pembuatan sistem pendaftaran tanah berbasis web, yaitu e-geodata Austria yang dapat diakses melalui www.bev.gv.at (2008). Sistem pendaftaran tanah di Austria ini sudah 100% berbentuk digital dan format GIS (Geographical Information System). Contoh peta kadastral digital Austria dan gambaran peta pertanahan yang diekstrak dari peta kadastral digital dapat di lihat pada Gambar II.1 dan Gambar II.2.

Gambar II.1 Peta Kadastral Digital Austria Sumber: Ernst, 2009

Gambar II.2 Contoh Peta yang di ekstrak dari Peta Kadastral Digital Austria Sumber: BEV – Federal Office of Metrology and Surveying, 2009

II.3 Hukum Indefeasible, serta Kasus Penipuan Terkait Pertanahan dan Penyelesaiannya

a. Hukum Indefeasible

Hukum “indefeasibile” merupakan pusat atau hal penting yang harus ada dalam sistem pendaftaran publikasi positif. Hukum indefeasible didasari oleh tiga prinsip utama (Law Commission, 2016; Hamilton, 2013), yaitu:

Prinsip pertama adalah “prinsip cermin (mirror principle)”. Prinsip ini mengharuskan hasil pendaftaran tanah dapat mencerminkan fakta-fakta terkini dari hak kepemilikan tanah secara akurat dan lengkap, baik pengalihan hak atas tanah, hipotek tanah, sewa tanah, atau tanah hasil perjanjian. Seluruh infromasi tanah harus dimasukkan ke dalam sertifikat tanah dan sistem online agar dapat dilihat oleh seluruh masyarakat.

Prinsip kedua adalah “prinsip tabir (curtain principle)”. Prinsip ini menyatakan bahwa sebuah tabir digunakan pada register untuk memberikan kepercayaan kepada pembeli (purchaser). Dalam hal ini pembeli tidak perlu menyelidiki atau mencari kembali sejarah atau riwayat masa lalu kepemilikan tanah seperti yang telah tergambar pada register, serta kepemilikan tanah tidak perlu dibuktikan dengan dokumen yang rumit dan panjang.

Prinsip ketiga adalah “prinsip asuransi (insurance principle)”. Prinsip ini menjelaskan tentang penyediaan kompensasi atau jaminan pada sistem pendaftaran hak (publikasi positif). Dalam hal ini, apabila register terbukti tidak benar mengenai tanah yang didaftarkan, maka pemerintah harus memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap para pendaftar tanah yang telah dirugikan.

Selain itu, dalam hukum “indefeasibile” pada sistem publikasi posittif, ada dua jenis jaminan ganti rugi, yaitu immediate indefeasible dan deffered indefeasible. Immediate

indefeasible adalah pembuatan sistem kepemilikan tanah melalui registrasi atau

pendaftaran hak atas tanah yang dirancang untuk melindungi pihak yang tidak bersalah seperti pembeli tanah maupun pemberi sewa. Dengan kata lain, konsep immediate

indefeasible adalah melindungi pihak yang memiliki hak atas tanah saat ini, meskipun

proses kepemilikan atas tanah diperantara oleh seorang penipu atau dilakukan dengan cara penipuan. Bagi pihak yang dirugikan atas kehilangan tanahnya (pemilik asli), maka akan memperoleh jaminan ganti rugi dari pemerintah (Law Commission, 2016; Xavier, 2011; Hamilton, 2013).

Sementara itu, deffered indefeasible dicontohkan melalui kasus tiga pihak, yaitu pemilik asli tanah, pemilik tanah kedua yang memeproleh tanah dari seorang penipu, dan pemilik ketiga sebagai pihak yang memperoleh tanah dengan itikad baik tanpa mengetahui bahwa peralihan tanah dari pemilik asli kepada pemilik kedua diperantara oleh seorang penipu (pemilik tangguhan). Pada konsep ini, hukum pertanahan melindungi pemilik asli dan pemilik ketiga. Perlindungan kepada pemilik asli terjadi ketika pemilik kedua yang memperoleh tanah dari seorang penipu mendapatkan klaim dari pemilik asli, maka hukum pertanahan akan memihak pada pemilik asli dan hak kepemilikan atas tanah akan kembali kepada pemilik asli. Sedangkan, pemilik kedua mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Sementara, perlindungan kepada pemilik ketiga terjadi ketika pemilik ketiga memperoleh tanah dari pemilik kedua (tanpa mengetahui bahwa pengalihan hak atas tanah dari pemilik asli kepada pemilik kedua diprakarsai oleh penipu). Kemudian pemilik ketiga mendapatkan klaim dari pemilik asli (pemilik pertama). Dalam hal ini, hukum pertanahan akan memihak pada pemilik ketiga dan hak kepemilikan atas tanah tetap menjadi milik pemilik ketiga. Pemilik asli mendapatkan ganti rugi dari pemerintah, tetapi pemilik kedua tidak mendapatkan jaminan ganti rugi. Kerugian yang diperoleh pemilik kedua ini karena pemilik kedua seharusnya dapat melakukan investigasi transaksi terlebih dahulu terhadap tanah dan dapat menghindari penipuan, sedangkan pemilik ketiga tidak dapat melakukan investigasi transaksi (Law Commission, 2016; Xavier, 2011; Hamilton, 2013).

b. Kasus-kasus Penipuan dan Penyelesaiannya

Berikut ini contoh-contoh kasus penipuan terkait pertanahan yang seringkali terjadi di berbagai negara beserta cara penyelesaiannya berdasarkan hukum “indefeasible”.

Kasus I

Pihak A adalah pemilik tunggal dari suatu tanah. Kemudian, seorang penipu memalsukan identitas A dan menjual tanah ini pada pihak B, lalu pihak B menjadi pemilik tanah. Dalam kasus ini, pihak A maupun pihak B adalah korban yang tidak mengetahui adanya pemalsuan dalam kegiatan jual beli tanah. Di samping itu, pihak B juga tidak melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen-dokumen atas tanah tersebut. Pada suatu saat, pihak A mengetahui kasus ini dan menginginkan kepemilikan tanah ini kembali pada pihak A. Pertanyaan: Pihak mana yang akan mendapatkan jaminan ganti rugi dan pihak mana yang akan memperoleh hak kepemilikan atas tanah?

Kasus II

Pihak A adalah pemilik tunggal dari suatu tanah. Kemudian, seorang penipu memalsukan identitas A dan menjual tanah ini pada pihak B, lalu pihak B menjadi pemilik tanah. Selanjutnya, pihak B menjual atau menggadaikan tanah ini pada pihak C dan pihak C menjadi pemilik tanah. Dalam kasus ini, pihak A, B, maupun pihak C adalah korban yang tidak mengetahui adanya pemalsuan dalam kegiatan jual beli tanah. Di samping itu, pihak B dan C juga tidak melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen-dokumen atas tanah tersebut. Pada suatu saat, pihak A mengetahui kasus ini dan menginginkan kepemilikan

tanah ini kembali pada pihak A. Pertanyaan: Pihak mana yang akan mendapatkan jaminan ganti rugi dan pihak mana yang akan memperoleh hak kepemilikan atas tanah?

Penyelesaian Kasus Penipuan

Penyelesaian Kasus Penipuan di Indonesia (Sistem Publikasi Negatif)

Dalam upaya penyelesaian kedua kasus terkait pertanahan di atas, pemerintah Indonesia menggunakan jalur hukum/pengadilan atau melalui mediasi. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak menjamin bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat adalah benar. Di samping itu, apabila ada pihak yang dirugikan atas hilangnya hak kepemilikan atas tanah, maka pemerintah tidak dapat memberikan biaya ganti rugi kepada pihak tersebut.

Penyelesaian Kasus Penipuan di Negara Lain (Sistem Publikasi Positif)

Sementara itu, bagi negara-negara yang menerapkan sistem publikasi positif dalam sistem pendaftaran tanahnya, penyelesaian kedua kasus di atas diselesaikan menggunakan hukum “indefeasibile”, baik immediate indefeasible atau deffered indefeasible.

Di Australia dan Inggris, penyelesaian kasus-kasus terkait pertanahan menggunakan

immediate indefeasible sebagai jaminan ganti rugi atas kasus-kasus penipuan, pemalsuan,

atau kesalahan dalam pencatatan oleh register. Pada kasus I dan kasus II, apabila pihak A adalah pemilik lahan, kemudian pihak A menjual lahan tersebut kepada pihak B, maka pihak B menjadi pemilik atas tanah tersebut (selama B tidak melakukan pelanggaran). Namun, apabila ditemukan bahwa pengalihan hak atas tanah pihak A kepada pihak B telah dipalsukan oleh pihak ketiga, maka pihak A tetap akan kehilangan tanahnya dan mendapatkan ganti rugi dari registrar/pencatat. Hal ini juga berlaku pada pengalihan kepemilikan tanah dari pihak A (pemilik asli) kepada pihak B melalui seorang penipu, kemudian pihak B menjual tanah tersebut kepada pihak C. Dalam kasus II ini, apabila pihak C mendapatkan klaim dari pemilik asli (A), maka pihak C akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara dan akan tetap memiliki hak atas tanah tersebut, sedangkan pemilik asli (A) akan mendapatkan ganti rugi atas kehilangan tanahnya (Law Commission, 2016 dan Land Titles Act).

Namun, penyelesaian kasus-kasus terkait pertanahan di Kanada, Malaysia, dan

Hongkong menggunakan deffered indefeasible sebagai jaminan ganti rugi atas

kasus-kasus penipuan, pemalsuan, atau kesalahan dalam pencatatan oleh register (Xavier, 2011). Pada kasus I, apabila pihak A adalah pemilik lahan, kemudian pihak A menjual lahan tersebut kepada pihak B, maka pihak B menjadi pemilik atas tanah tersebut (selama B tidak melakukan pelanggaran). Namun, apabila ditemukan bahwa pengalihan hak atas tanah pihak A kepada pihak B telah dipalsukan oleh pihak ketiga, maka pihak B harus mengembalikan hak milik atas tanah tersebut kepada pihak A, sedangkan pihak B akan mendapatkan jaminan ganti rugi dari pemerintah. Akan tetapi, pada kasus II, apabila pengalihan kepemilikan tanah dari A ke B tidak ditemukan masalah sampai pihak B menjual kembali tanah tersebut kepada pihak C, maka pihak C akan tetap memiliki tanah tersebut (pihak yang tidak bersalah) sedangkan pihak A mendapatkan ganti rugi atas kehilangan tanah.

II.4 Upaya Negara Lain Dalam Persiapan Perubahan Sistem Publikasi Positif

Sebagian besar ahli setuju bahwa berbagai jenis sistem pendaftaran tanah merupakan elemen penting untuk perkembangan ekonomi pasar. Tanah adalah sumberdaya fundamental yang paling efektif digunakan dan dipertukarkan saat hak atas tanah telah teregister. Dalam upaya merancang sistem pendaftaran tanah yang baru, terdapat hal-hal penting yang harus dilakukan guna memperoleh keberhasilan dalam penerapan sistem pendaftaran tanah yang baru (Hanstad, 1998).

Kondisi penting untuk memperoleh keberhasilan (Hanstad, 1998), antara lain:

Pemilik tanah dan orang lain harus secara umum memahami dan mendukung

pengenalan sistem pendaftaran tanah yang baru. Sebelum merancang sistem

pendaftaran tanah yang baru, masyarakat diharuskan untuk terlabih dahulu memperoleh sosialisasi dari pemerintah. Pada sosialisasi ini masyarakat perlu mengetahui dan memahami dengan baik sistem pendaftaran yang baru, baik keuntungan dan kelebihan sistem maupun ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam sistem pendaftaran yang baru,. Pemerintah harus memahami biaya pengeluaran dan durasi operasi yang

dibutuhkan pada sistem pendaftaran tanah yang baru. Pendaftaran tanah adalah

sebuah investasi jangka panjang. Untuk persiapan penerapan sistem pendaftaran tanah yang baru, pemerintah akan membutuhkan jumlah anggaran yang cukup besar, sementara, pemeliharaan terhadap pelaksanaan sistem pendaftaran tanah selanjutnya adalah tanggungjawab permanen yang harus sangat diperhatikan. Oleh sebab itu, apabila sistem pendaftaran tanah yang baru tidak dapat dilakukan secara efisien dan berkelanjutan, maka sistem pendaftaran tanah ini sebaiknya dihentikan karena akan membutuhkan biaya yang semakin mahal.

Hak atas tanah dan batas-batas properti harus dapat dikenali dan didefinisikan

dengan jelas. Hak atas tanah yang ada pada pengguna tanah dan batas-batas

kepemilikan tanah mereka harus dapat dikenali/diketahui dan didefinisikan dengan jelas agar tidak menimbulkan sengketa yang berkepanjangan. Penentuan batas-batas kepemilikan properti dapat dilakukan dengan cara meletakkan pagar buatan, pagar dari tanaman, tanggul, sungai, dan sebagainya, bahkan cara ini dapat mengurangi biaya. Pelaksanaan survei tanah yang berkualitas dan jumlah pegawai juru ukur harus

sesuai dengan jumlah bidang tanah yang harus disertifikatkan. Kompilasi dan

pemeliharaan sistem pendaftaran tanah sangat bergantung pada jumlah ketersediaan pegawai juru ukur tanah yang kompeten, profesional, dan berkualitas.

Harus tersedia sistem pembangunan hak atas tanah. Agar pendaftaran tanah dapat berhasil dengan baik, maka diperlukan sistem kepemilikan hak atas tanah yang telah dibangun dan dikembangkan. Sistem pendaftaran tanah meregister hak tanah secara legal. Namun demikian, apabila hak-hak atas tanah tersebut masih bersifat ambigu, tidak ada, atau kurang baik, maka pendaftaran hak-hak atas kepemilikan tanah menjadi mahal dan boros.

Kesimpulan

Dari uraian tinjauan pustaka mengenai sistem pendaftaran tanah di atas ditemukan beberapa hal yang menjadi perhatian utama dalam upaya perubahan sistem pendaftaran tanah publikasi positif. Guna merealisasikan penerapan sistem publikasi positif, terdapat hal-hal penting yang harus diperhatikan, yaitu pemerintah harus memahami keadaan yang membuat pendaftaran tanah sangat diperlukan, pemerintah harus mampu memenuhi kondisi prasyarat, dan pemerintah diharapkan melakukan berbagai upaya agar memperoleh keberhasilan.

Keadaan yang membuat pendaftaran tanah menjadi sangat diperlukan, antara lain: (1) belum kuatnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang menimbulkan ketidakamanan dan ketidakpastian hak kepemilikan tanah; (2) terdapat perkembangan awal dari pasar tanah; (3) terdapat permasalahan sengketa tanah yang cukup tinggi dan berlarut-larut; (3) terdapat kebutuhan untuk menyediakan dasar kredit, terutama bagi para petani; (4) terdapat upaya melakukan perumusan pelaksanaan redistribusi tanah dengan cari legalisasi dan redistribusi tanah.

Selain itu, terdapat beberapa kondisi prasyarat yang harus dipenuhi oleh Indonesia dalam upaya merealisasikan sistem publikasi positif, yaitu: (1) tercapainya cakupan wilayah bidang tanah bersertifikat mencapai 80% dari wilayah nasional; (2) tercapainya cakupan peta dasar pertanahan mencapai 80% dari wilayah nasional; (3) terpenuhinya tata batas kawasan hutan dengan peta skala kadastral dipublikasi dan terintegrasi dengan sistem pendaftaran tanah nasional; serta (4) terpenuhinya pemetaan tanah adat/ulayat. Agar penerapan sistem publikasi yang baru dalam sistem pendaftaran tanah memperoleh keberhasilan, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah, antara lain:

1. Pemahaman pemerintah terkait biaya pengeluaran dan durasi operasi yang dibutuhkan pada sistem pendaftaran tanah yang baru. Pada dasarnya, pendaftaran

tanah adalah sebuah investasi jangka panjang. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengetahui kemampuan anggaran biaya pemerintah. Namun, apabila sistem pendaftaran tanah yang baru tidak dapat dilakukan secara efisien dan berkelanjutan, maka sebaiknya dihentikan karena akan membutuhkan biaya yang semakin mahal.

2. Sosialisasi dan Evaluasi. Seluruh penduduk Indonesia, baik masyarakat maupun

pemerintah, harus mengenal, memahami, dan mendukung sistem publikasi yang baru untuk sistem pendaftaran tanah melalui sosialisasi dari pemerintah (BPN) . Selain sistem publikasi sebelumnya dalam sistem pendaftaran tanah dari penduduk. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui berbagai kekurangan dan kelebihan, baik halangan maupun kualitas pelayanan pendaftaran tanah. Melalui upaya sosialisasi dan evaluasi ini diharapkan dapat mencegah timbulnya permasalahan yang sama dalam penerapan sistem publikasi tanah yang baru.

3. Perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pendaftaran tanah. Berbagai peraturan perundang-undang tentang pendaftaran tanah di Indonesia

harus diamandemen sesuai dengan penerapan sistem publikasi tanah yang baru. Pasal-pasal yang mengalami perubahan harus sangat jelas dan dapat dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Kejelasan dalam perundang-undangan akan sangat membantu pemerintah daerah dalam melakukan tugas-tugasnya. Hal-hal yang harus ada dalam isi undang-undang pendaftaran tanah yang baru, antara lain:

Penerapan tiga prinsip utama di dalam hukum indefeasible.

Penentuan jenis kompensasi ganti rugi atas kesalahan dalam register (immediate

indefeasible atau deffered indefeasible),

Penentuan tanah yang dapat didaftarkan atau dilegalisasikan. Tanah-tanah ini berupa tanah yang diperoleh sebelum 17 Agustus 1945 (sebelum Indonesia merdeka), tanah waris dari pendudukan penjajah, tanah wakaf yang sebelumnya dimiliki secara mutlak dan secara sah telah diberikan, dan sebagainya.

4. Terselesaikannya berbagai isu dan permasalahan terkait pertanahan. Berbagai isu

dan permasalahan terkait pertanahan di Indonesia harus dapat terselesaikan dengan baik. Terselesaikannya isu dan permasalahan pertanahan dengan baik merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam upaya perubahan sistem

publikasi positif. Hal ini mengacu pada uraian di atas bahwa penerapan sistem publikasi positif dianggap siap apabila: (1) jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah sudah jelas; (2) tidak ada lagi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah oleh satu kelompok atau individu tertentu; (3) kinerja pelayanan pertanahan sudah optimal dengan jumlah juru ukur yang memadai. Peningkatan kinerja juru ukur dapat dilakukan melalui pelatihan, pemantauan kinerja juru ukur setiap provinsi, hingga penerapan transparansi kinerja juru ukur pertanahan; serta (4) ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sudah terjamin.