BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Demokrasi diberbagai negara di dunia menerapkan konsep trias politica sebagai pelengkap dalam pemerintahan. Baik demokrasi dan konsep trias politica merupakan dua hal saling mendukung satu dengan yang lainnya. Dalam perkembanganan pemikirannya, konsep teori Trias Politica itu adalah sebuah doktrin tentang pembagian kekuasaan (Distribution of power). Baik pemisahan kekuasaan (saparation of power) maupun pembagian kekuasaan (distribution of power) mempunyai argumentasi yang didasarkan kepada kontekstualitas yang berbeda.1

Pemisahan kekuasaan ataupun pembagian kekuasaan seperti yang dijelaskan

sebelumnya memang memiliki perbedaan, namun penggunaan salah satu konsep

Trias Politica tersebut bertujuan untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang baik (good governance). seperti halnya di Indonesia, Menurut Undang-Undang dasar 1945 disimpulkan bahwa Indonesia menganut sistem Trias Politica.

Sejarah mencatat bahwa teori ini dikemukakan oleh Jhon Locke (1632-1704) dan

Montesquieu (1689-1755).

Konsep Trias Politica yang menyatakan adanya pemisahan kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif

1

tentunya memiliki tugas dan fungsi pokok yang berbeda. Posisi setiap kekuasaan

negara tersebut sejajar dan sama kuat dalam menjalankan roda pemerintahan.

Namun walaupun memiliki tugas masing-masing, setiap elemen pemerintahan

tersebut harus tetap saling terhubung dan saling membutuhkan agar tidak ada

ketimpangan diantara ketiganya yang dapat mengganggu kestabilan negara.

Setelah 68 tahun Negara Republik Indonesia merdeka, demokrasi sebagai

sebagai sistem politik di Indonesia masih jauh dari harapan dan cita-cita bangsa

yang tertuang dari UUD 1945. Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi

sejarah Indonesia dapat dibagi kedalam empat masa, yaitu2:

1. Masa Republik Indonesia I (1945-1959), yaitu masa demokrasi

(Konstitusional) yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai

yang karena itu dinamakan demokrasi parlementer.

2. Masa Republik Indonesia II (1959-1965), yaitu masa demokrasi terpimpin

yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional

yang secara formal merupakan landasannya, dan menunjukkan beberapa

aspek demokrasi rakyat.

3. Masa Republlik Indonesia III (1965-1998), yaitu masa demokrasi

pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan

sistem presidensial.

2

4. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang), yaitu masa reeformasi yang

menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap

praktek-praktek politik yang terjadi pada masa republik Indonesia III.

Dari antara periode tersebut, demokrasi yang lebih baik iyalah yang dimulai

sejak runtuhnya rezim Orde baru dan digantikan dengan Era Reformasi. Banyak

perubahan fenomena politik yang terjadi dalam sistem politik di Indonesia. Salah

satunya adalah sistem sentralisasi yang digantikan dengan sistem disentralisasi.

Demokratisasi dan aktivitas-aktivitas politik sudah lebih terbuka, bukan hanya di

pemerintahan pusat. Daerah-daerah yang dulunya berada dibawah komando pusat

kini diharapkan harus mampu berdiri sendiri dalam membangun daerahnya

masing-masing tanpa campur tangan pusat yang berlebihan.

Setelah perubahan sistem sentralistik digantikan dengan sistem

disentralisasi, hubungan antara ketiga lembaga negara kembali menghirup angin

segar. Jika kita menyorot pada kembali kepada masa Presden Soeharto, kekuasaan

eksekutif sangat mendominasi dan bahakan memilki fungsi legislasi nasional

berada pada presiden. Namun pada Era Reformasi, Keterlibatan lembaga eksekutif

dalam hal pembuatan konstitusi dikarenakan adanya perubahan pertama terhadap

UUD 1945 yang terjadi pada 19 oktober 1999, dalam Sidang Umum MPR yang

berlangsung tanggal 14-21 oktober 1999. Dalam perubahan ini, terjadi pergeseran

kekuasaan presiden (eksekutif) dalam membentuk undang-undang, yang diatur

rancangan undang-undang, dan dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan

membentuk undang-undang (pasal 20).3

Otonomi daerah menjadi salah satu dampak sistem disentralisasi merupakan

suatu fenomena yang sangat mempengaruhhi perpolitikan di Negara Indonesia.

Perubahan masa sentralisasi yang sangat identik dengan masa pemerintahan Orde

Baru secara spontan digantikan oleh sistem disentralisasi yang dianggap paling

tepat untuk membantu pembangunan disetiap daerah. Setiap aparat pemerintahan

baik itu legislatif, yudikatif dan eksekutif di daerah tingkat I maupun II kini sudah

lebih memiliki tanggungjawab. Jika dilihat dari sejarah perjalan Otonomi daerah

tersebut, titik berat otonomi daerah tingkat II (kabupaten dan kotamadya) yang

merupakan amanah pasal 11 ayat 1 UU No.5 tahun 1974 belum terwujud.4

Kebijakan disentraliasi (politik dan fiskal) kemudian berlanjut dengan

dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25

tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah.

Kemampuan dari setiap daerah untuk menentukan arah jalannya

pemerintahan tentunya harus didukung oleh kemampuan dari setiap aparat yang

mengambil bagian dalam pemerintahan. Posisi legislatif, eksekutif dan yudikatif

daerah harus berada pada jalur yang tepat agar tidak terjadi penyimpangan

kekuasaan dalam lembaga pemerintahan tersebut. Hubungan dari setiap lembaga

3

Ni’matul Huda,2006. Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 166‐167.

4

Syamsuddin Haris, 2005. Desentralisasi dan Otonomi Daerah: desentralisasi, Demokratisasi dan

harus benar-benar tetap terjaga agar mampu saling mendukung dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Fungsi pemerintah sebagai pembentuk

dan pelaksana kebijakan publik diantaranya adalah dengan mengeluarkan

Peraturan Daerah (perda). Pembuatan perda ini sendiri yang menjadi

Jika kita mengarah pada pemerintahan di daerah Kabupaten Dairi, proses

pembangunan masih kurang menunjukkan perkembangan dari tahun ketahun.

Peraturan Daerah yang menjadi diskusi panjang antar lembaga pemerintahan yang

sangat penting terutama bagi lembaga Pemerintah Daerah dan DPRD. Peran

kedua lembaga ini tidak lepas dari kepentingan-kepentingan politik di daerah

Kabupaten Dairi. Pemilihan kepalah daerah yang pada Pilkada tahun 2008 yang

memenangkan pasangan KRA.Jhonni Sitohang Adinegoro dan Irwansyah Pasi

yang merupakan usungan partai Golongan Karya (Golkar). Sebagai kepala daerah

atau yang menduduki jabatan tertinggi dalam eksekutif di daerah tigkat 2, bupati

memiliki wewenang untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah.

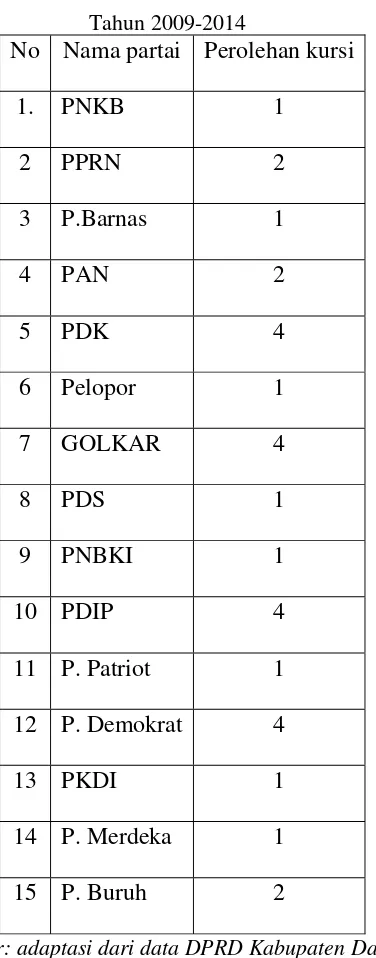

Jika menyoroti struktur lembaga DPRD di Kabupaten Dairi, sebanyak 30

kursi DPRD telah di isi oleh orang-orang yang dilatarbelakangi dari partai-partai

politik yang sangat beragam. Berikut susunan keanggotaan DPRD Kabupaten

Tabel. 1.1

Perolehan kursi DPRD Kabupaten Dairi Tahun 2009-2014

No Nama partai Perolehan kursi

1. PNKB 1

2 PPRN 2

3 P.Barnas 1

4 PAN 2

5 PDK 4

6 Pelopor 1

7 GOLKAR 4

8 PDS 1

9 PNBKI 1

10 PDIP 4

11 P. Patriot 1

12 P. Demokrat 4

13 PKDI 1

14 P. Merdeka 1

15 P. Buruh 2

(Sumber: adaptasi dari data DPRD Kabupaten Dairi)

Dari keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Dairi, perwakilan dari partai

Golkar yakni Dra. Delpi Ujung terpilih sebagai ketua DPRD Kabupaten Dairi.

akan terjadinya interpensi kepentingan. Ketika tarik menarik kepentingan mulai

berbicara dalam perjalanan perpolitikan, tentunya akan mempengaruhi kinerja

masing-masing lembaga. Jika melihat kinerja lembaga legislatif, DPRD

Kabupaten Dairi dalam hal pembuatan Praturan Daerah masih tergolong kurang

produktif. Dari hasil diskusi dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Dairi,

beliau mengatakan bahwa pembuatan peraturan Dearah merupakan tugas dari

DPRD, namun rancangan usulan perda yang akan dibuat ada yang berasal dari

lembaga eksekutif dan dari lembaga legislatif sendiri. Namun jika kita berbicara

mengenai pembangunan, sumber pendaanaan yang digunakan secara langsung

berasal dari APBD daerah. Sehingga sebagai lembaga yang memiliki fungsi

budgeting, DPRD memiliki peran yang juga sangat penting dalam penyusuna Perda tersebut.

Ditengah kurang produktifnya kedua lembaga ini dalam membuat Peraturan

daerah tentunya memberikan pertanyaan mengenai kinerja dari kedua lembaga

tersebut. Keinginan penulis untuk meneliti relasi kekuasaan kedua lembaga

tersebut Dalam proses pembuatan Peraturan Daerah dirasa penting untuk

diangkat. Peraturan Daerah No.07 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009-2014 ini bisa disepakati

dan disahkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif menjadi study kasus yang tepat

untuk diteliti. Dengan dikeluarkannya Perda tersebut, suatu point yang bisa dilihat

bahwa sebenarnya pada momen-momen tertentu baik lembaga legislatif dan

dalam pembuatan peraturan daerah lainnya. Secara sgkat perda No.07 Tahun 2009

iini berisiskan tentang motto kerja pemerintahan dan rencana pembangunan

infrastuktur yang akan dijalankan oleh lembaga eksekutif.

Ketertarikan peneliti untuk mengangkat pembahasan mengenai kerjasama

yang terjadi antara lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi dengan DPRD

Kabupaten Dairi dalam hal pembuatan peraturan daerah. supaya kita sebagai

masyarakat mengetahui dan mengerti kinerja dari setiap lembaga pemerintahan.

Karena kita ketahui bersama masyarakat yang merupakan objek dari kebijakan

publik yang di tetapkan oleh pemerintah baik itu peraturan daerah dan

peraturan-peraturan lainnya. Dengan demikian lembaga Pemerintahan Kanupaten Dairi dan

DPRD Kabupaten Dairi sebagai aparatur pemerintahan Daerah mampu

bekerjasama dalam pembuatan Peraturan daerah tujuan akhirnya adalah

mensejahterakan rakyatnya dengan menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan

yang baik (good governance).

1.2 Rumusan masalah

Dalam pembuatan sebuah penelitian, permasalahan yang diangkat seorang

peneliti merupakan unsur yang sangat penting. Perumusan masalah merupakan

penjelasan mengenai alasan masalah yang dikemukakan dalam penelitian itu

dipandang menarik, penting, dan perlu untuk diteliti. Perumusan masalah yang

dijawab atau dicari jalan pemecahannya.5 Masalah peneliitian harus tampak dan

dirasakan sebagai suatu tantangan bagi peneliti untuk dipecahkan dengan

mempergunakan keahlian atau kemapuan profesonalnya, yang tidak mungkin

diselesaikan oleh semua orang, khususnya orang-orang diluar disiplin ilmu yang

berkenaan dengan masalah tersebut.6

Oleh sebab itu, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses kerjasama yang terjadi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Dairi dalam pembuatan Peraturan daerah?”

2. Apa saja yang masalah yang terjadi dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Dairi?

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah berfungsi untuk untuk membatasi pembahasan yang

diangkat dalam sebuah karya ilmiah/penelitian agar tidak melebar dan tetap pada

jalur permasalahan yang akan diteliti. Yang menjadi batasan masalah dalam

penelitian ini adalah objek penelitian yang dilakukan fokus pada kerjasama yang

melibatkan lembaga Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Dairi dalam proses

pembuatan Peraturan Daerah sebagai salah satu contoh dari peraturan Daerah

yang telah dibentuk yakni No.07 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kbupaten Dairi Tahun 2009-2014 di Kabupaten Dairi.

5

Husni Usman dan Pramono, 2000. Metodologi Penelitian Sosial. Bandung: Bumi Aksara. Hal.26 6

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai atau didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tahap-tahap pembuatan Peraturan daerah di

Pemerintahan Daerah tingkat II (dua).

2. Untuk mengetahui peran dan proses kerjasama yang terjadi antara

lembaga Pemerinta Daerah dan DPRD dalam pembuatan Peraturan

Daerah.

3. Untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh lembaga

Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membuat Peraturan Daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat yang akan diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis penelitian ini bermanfaat sebagai penambah

referensi bagi para mahasiswa, khususnya Departemen Ilmu Politik –

FISIP USU

2. Bagi penulis penelitian ini sangat bermanfaat dalam

mengembangkan kemampuan berfikir dan menulis karya ilmiah di

bidang politik dengan melihat fenomena politik yang terjadi.

3. Hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan

tentang gambaran kerjasama yang terjadi antara lembaga pemerintah

daerah dan DPRD dalam pembuatan peraturan daerah, serta menjadi

sumbangan pemikiran bagi semua kalangan dalam membuat

1.6 Kerangka teori

Sebagai penelitian yang baik dan benar, landasan teori merupakan suatu

yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah. Fungsi dari teori ini sendiri

digunakan sebagai suatu landasan berpikir dalam menganalisis sebuah fenomena

yang sedang diteliti. Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep dan kontruksi

defensi dan proposis untuk menerangkan sosial secara sistematis dengan cara

merumuskan hubungan antara konsep. Dengan kata lain, teori adalah hubungan

suatu konsep dengan konsep lainnya untuk menjelaskan fenomena tertentu.7

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.6.1 Teori kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan atau peraturan yang dibuat oleh yang

berwenang untuk mengatasi masalah publik, sehingga diharapakan tujuan

organisasi dapat dicapai dengan baik. Ciri-ciri utama kebijakan publik adalah

suatu peraturan dan ketentuan yang diharapkan dapat mengatasi masalah publik.

Cochran dan Malone mengemukakan: Public policy is the study of goverments decision and actions designed to del with mtter of public concern”.

Dari pengertian yang dikemukakan sebelumnya, maka keputusan menteri,

keputusan Direktoral Jendral, Keputusan Direktur Depertemen dan peraturan

Daerah sekalipun pada dasarnya adalah merupakan Public Policy. Dye mendefenisiskan kebijakan publik sebagai apa yang dilakukan oleh pemerintah,

bagaimana mengerjakannya, mengapa perlu dikerjakan dan perbedaan apa yang

7

dibuat. Dye seperti yang dikutip oleh Winarno berpandangan lebih luas dalam

merumuskan pengertiankebijakan, yaitu sebagai pilihan pemerintah untuk

melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever goverments choose to do or not to do).8

kebijakan publik merupakan proses penggunaan kewenangan negara yang

bereksperimen terhadap nasib orang banyak. Dari pemaknaan tersebut, para ilmuwan

cenderung melakukan simplifikasi terhadap teori kebijakan publik sehingga

mengakibatkan permasalahan di level implementasi. Para ilmuwan telah banyak

melakukan pemaknaan terhadap kebijakan publik tersebut namun sebagian besar

proses itu bias ilmuwan dan justru dimanfaatkan sebagai instrumen bagi kenyamanan

penguasa.

Setidaknya terdapat empat lapis pemaknaan dari kebijakan publik. Yang

pertama adalah memahami kebijakan publik sebagai decision making. Kedua,

kebijakan dimaknai sebagai serangkaian fase kerja pejabat publik. Ketiga, kebijakan

publik bisa berupa ‘intervensi’ sosio kultural dengan mendayagunakan berbagai

instrumen untuk mengatasi persoalan publik. Sedangkan lapis pemaknaan yang paling

dalam adalah bagaimana memahami kebijakan publik sebagai interaksi negara

dengan rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik.

Melalui keempat lapis pemaknaan di atas, tulisan ini akan mencoba melakukan

klasifikasi terhadap pemaknaan yang telah banyak dilakukan para ilmuwan dalam

teori-teori kebijakan publiknya. Klasifikasi tersebut akan menunjukkan bahwa

8

sebagian besar ilmuwan masih banyak yang justru mereduksi esensi kebijakan publik

sebatas pada lapis pemaknaan yang sempit.

a. Kebijakan Publik sebagai Suatu bentuk Decision Making

Erwan Agus purwanto (1997) dalam tesisnya berpendapat bahwa kebijakan

publik selalu berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat

berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrumen-instrumen kebijakan

yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum, pelayanan, transfer dana, pajak dan

anggaran-anggaran.9

Graham Allison(1971) dalam Lele (1999), Kebijakan publik merupakan hasil

kompetisi dari berbagai entitas atau departemen yang ada dalam suatu negara dengan

lembaga-lembaga pemerintahan sebagai aktor utamanya yang terikat oleh konteks,

peran, kepentingan, dan kapasitas organisasionalnya.10

Menurut Carl Friedrich, kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang

diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu

yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap

kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai

suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.11Dalam hal ini,

pemerintah berhak memberi hambatan dan kesempatan terhadap kebijakan tersebut.

Pemerintah masih bisa dikatakan otoritatif meskipun kebijakan tersebut memiliki

9

Safrina, Dian. Skripsi: Studi Formulasi Kebijakan.Studi Kasus: Penentuan Harga Crude Palm Oil di Sumatra Utara. Jurusan Administrasi Negara, UGM: 2003. hal.19

10

Ibid, Hal.22 11

tujuan dan sasaran demi kepentingan masyarakat. Kebijakan publik merupakan

arahan-arahan yang bersifat otoritatif untuk melaksanakan tindakan-tindakan

pemerintahan di dalam yurisdiksi nasional, regional, dan local.

William N. Dunn merumuskan kebijaksanaan publik sebagai berikut:

Kebijaksanaan Publik (Public Policy) adalah pedoman yang berisi nilai-nilai dan

norma-norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan-tindakan

pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya. Konsep kebijaksanaan publik menurut

David Easton sebagai berikut: Alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat

akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh

masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk

tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut.Meskipun definisi

ini bisa juga diklasifikasikan dalam pemaknaan kebijakan sebagai bentuk intervensi,

namun nuansa kebijakan yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak

dikerjakan masih kental dalam definisi ini.

b. Kebijakan Publik sebagai Serangkaian Fase Kerja Pejabat Publik

Randall B. Ripley menganjurkan agar kebijakan publik dilihat sebagai suatu

proses dan melihat proses tersebut dalam suatu model sederhana untuk dapat

memahami konstelasi antar aktor dan interaksi yang terjadi di dalamnya.James, A.

Anderson, “…….a purposive course of action followed by an actor or set of actors in

dealing with a problem or matter concern.” (serangkaian tindakan yang mempunyai

pelaku guna memecahkan suatu masalah.12Dalam konteks definisi ini, seorang atau

sekelompok pelaku bisa disamakan dengan pemerintah atau pejabat publik.

Selanjutnya, Anderson mengatakan bahwa public policies are those policies

developed by governmental bodies and official (kebijakan negara adalah

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat-pejabat

pemerintah).

Charles O’Jones, istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam praktek

sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang

sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals), standard,

proposal, dan grand design. 12

William Jenkins, kebijakan publik adalah sebuah

rangkaian yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau

sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara

untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan itu pada prinsipnya masih

berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan daripada aktor tersebut. Woll

(1966), kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan

masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang

mempengaruhi kehidupan masyarakat.13

12

Anderson, James, Public Policy‐making, Second edition, Holt, Rinehart and Winston: 1979 dalam Islamy, Irfan, Prinsip‐Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Cetakan 12, Bumi Aksara, Jakarta:2003. Hal, 37

13

Tangkilisan, DrsHessel Nogi S, 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI, hal.2

c.Kebijakan Publik sebagai Proses Intervensi Sosio Kultural

Sulit mengklasifikasikan beberapa definisi dalam kelompok ini karena proses

intervensi yang dilakukan pemerintah dalam pemecahan masalah sosial yang terlihat

dari kata kunci dalam beberapa definisi dan teori masih sangat tergantung pada

keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan. Proses

intervensi lebih banyak menjadi salah satu bentuk pemaknaan kebijakan dalam

klasifikasi administratif atau berbentuk decision making. Seperti halnya definisi dari

Easton, kebijakan publik dimaknai sebagai alokasi nilai unutk seluruh masyarakat,

namun dalam hal ini, pemerintah masih bersifat otoritatif terhadap kebijakan tersebut.

d. Kebijakan Publik sebagai Interaksi Negara dan Rakyatnya

John Erik Lane (1995) dalam Lele (1999) membagi wacana kebijakan publik ke

dalam beberapa model pendekatan, yaitu (1) pendekatan demografik yang melihat

adanya pengaruh lingkungan terhadap proses kebijakan. (2) model inkremental yang

melihat formulasi kebijakan sebagai kombinasi variabel internal dan eksternal dengan

tekanan pada perubahan gradual dari kondisi status quo. (3) model rasional. (4) model

garbage can dan (5) model collective choice aksentuasinya lebih diberikan pada

proses atau mekanisme perumusan kebijakan.14

Pendekatan dalam memahami kebijakan publik yang diungkapkan di sini,

selain memaknai kebijakan publik sebagai mekanisme dan proses yang bersifat

teknokratis, pendekatan tersebut juga berusaha unutk menjelaskan relasi atau

14

kombinasi faktor internal, dalam arti pemerintah dan faktor eksternal yaitu

masyarakat. Dari pendekatan tersebut, bisa dilihat bagaimana pemerintah mencoba

keluar dari sifat otoritatifnya dan berusaha untuk berinteraksi dengan masyarakat.

Fauzi Ismail, dkk dalam bukunya menyatakan bahwa kebijakan publik adalah bentuk

menyatu dari ruh negara, dan kebijakan publik adalah bentuk konkret dari proses

persentuhan negara dengan rakyatnya. Kebijakan publik yang transparan dan

partisipatif akan menghasilkan pemerintahan yang baik. Paradigma kebijakan publik

yang kaku dan tidak responsif akan menghasilkan wajah negara yang kaku dan tidak

responsif. Demikian pula sebaliknya, paradigma kebijakan publik yang luwes dan

responsif akan menghasilkan wajah negara yang luwes dan responsif pula.

e. Definisi yang cenderung bias dan tidak dapat dikelompokkan dalam keempat lapis pemaknaan.

Robert Eyestone memberi makna kebijakan publik sebagai hubungan suatu unit

pemerintah dengan lingkungannya.Definisi ini cenderung bias karena Robert dalam

definisinya tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “hubungan” dan

lingkungan yang dimaksud. Hubungan tersebut bisa dimaknai sebagai hubungan yang

interventif atau hubungan yang bersifat interaktif dengan lingkungan, yaitu

masyarakat. Definisi ini sangat luas cakupannya sehingga apa yang dimaksud dengan

kebijakan publik tersebut bisa meliputi banyak hal.

Chief J. O Udoji (1981), kebijakan publik merupakan suatu tindakan bersanksi

yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau

besar warga masyarakat.

Tindakan bersanksi di sini bisa dilakukan pemerintah

dengan otoritas dan kewenangannya, namun definisi ini tidak dengan konkret

menjelaskan baik aktor maupun proses dalam pembuatan kebijakan tersebut.

Kebijakan publik adalah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian

kekuasaan (doelbewuste vormgeving aan de samenleving door middle van

machtsuitoefening). 15 Definisi ini tidak menjelaskan bagaimana membangun

masyarakat yang terarah apakah dengan intervensi atau dengan interaksi antara

penerintah dengan masyarakat.

Dari klasifikasi beberapa definisi yang dikemukaan para ilmuwan di atas,

terlihat bahwa pemaknaan kebijakan publik masih didominasi dan terbatas pada

pemaknaan dalam level administratif dan teknokrtis. Kebijakan publik masih berada

dalam lingkup otoritas negara. Beberapa definisi di atas tidak ada yang bisa

dikelompokkan dalam lapis pemaknaan ketiga yang memaknai kebijakan publik

sebagai intervensi soaio kultural dengan mendayagunakan berbagai instrumen unutk

mengatasi persoalan publik. Selain itu, terdapat beberapa definisi yang bias sehingga

sulit unutk menentukan tujuan dan sasaran di level implementasi.

Permasalahan kebijakan publik ternyata tidak hanya berada dalam level implementasi

tetapi juga pada level teori. Pemerintah cenderung masih menggunakan

kewenangannya secara penuh dalam menentukan kebijakan publik tanpa adanya

15

A. Hoogerwerf, Politicologie : Begrippen en Problemen (Alpen aan den Rijn, Samson Uitgeverij,

1972), hal.. 3 8‐39 dalam skripsi Ari Dwi Astuti, ”Selamat Pagi Bupati”: Studi Tentang Efektifitas

Sosialisasi Kebijakan Pemda Kebumen Melalui Siaran Radio, Jurusan Ilmu Pemerintahan, UGM,

interaksi dan proses diagnosis terhadap permasalahn-permasalahan dan konflik dalam

masyarakat.

1.6.2 Teori Trias Politica

Konsep Trias Politica ini sendiri adalah bagian dari perkembangan dari teori kekuasaan. Penerapan Trias Politica adalah sebuah ide bahwa sebuah

pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang

bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu

banyak. Pemisahan kekuasaan juga merupakan suatu prinsip normatif bahwa

kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama,

untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Doktrin

ini pertama sekali dikemukakan oleh John Locke (1632-1755) dan Montesque

(1689-1755) dan pada taraf itu ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan. 16

a. Jhon locke (1632-1755)

Jhon Locke merupakan seorang filsuf berkebangsaan Ingris yang lahir pada

29 Agustus 1632, di Wringthon sebuah desa di Somerset utara, Ingris Barat dekat

Bristol Ingris dengan keadaan keadaan di negeri ini masa itu tragis dan Ironis,

sebab negara Eropa abad XVII dilanda perang agama kaum Katolik dengan

Protestan.17 sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu politik maupun sosial

melalui karya-karya yang telah dibuatnya. Keterlibatannya dalam memberi

sumbangsi pemikiran akan teori asal mula negara menjadikannya salah satu ahli

16

Miriam Budiardjo, Op.cit. hal. 282 17

terbesar dalam 4 ilmuan yang mengemukakan teori kontrak sosial (the contract social theory). Selain dalam teori kontrak sosial, Jhon locke juga memberi sumbangsi pemikiran dalam konsep pemisahan kekuasaan (separation of powers).

Pada dasarnya Jhon Locke memisahkan kekuasaann menjadi tiga bagian yang

memiliki tugas masing-masing. Kekuasaan lembaga tersebut secara langsung

maupun tidak langsung harus berdiri sendiri. Menurut Jhon Locke, kekuasaan

dibagi menjadi lembaga eksekutif (eksekutif power), lembaga legslatif (legislatif power) dan lembaga federatif (federatif power).

Pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang dikemukakan oleh Jhon Locke tersebut memliki fungsi-funsi yang secara umum yaitu;

1. lembaga legislatif yang berfungsi sebagai pembuat undang-undang

maupun peraturan funda mental negara yang menjadi dasar pelaksaanaan

kinerja lembaga eksekutif. Bidang legislatif tidak dapat dialihkan kepada

siapa pun atau lembaga apa pun, sebab kekuasaan legislatif adalah

manifestasi pendelegasian rakyat kepada negara.18 Legislatif sebagai

lembaga perwakilan rakyat diyakini sebagai lembaga yang memiliki

wewenang untuk menyusun aturan-aturan pemerintah sebagai wujud

kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Undang-undang yang telah

dibuat selanjutnya akan menjadi landasan lembaga eksekutif dalam

melakukan tugasnya sebagai lembaga yang menjalankan roda

pemerintahan. Oleh sebab itu, lembaga legislatif harus benar-benar

melakukan tugasnya dengan mengatas namakan rakyat dan diharapkan

tidak ikut serta menekan kepentingan rakyat. Dimana lembaga legislatif

dapat dikatakan sebagai penghubung antara kepentingan rakyat dengan

penguasa.

2. Lembaga eksekutif yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang yang

telah dbentuk oleh lembaga Legislatif. Dalam pemahaman Jhon Locke,

sebagai lembaga pelaksana undang-undang dan peraturan-peraturan yang

di bentuk lembaga legislatif, eksekutif secara langsung juga memiliki

fungsi sebagai badan pengawas ataupun peradilan. Locke memandang

mengadili itu sebagai uitvoering, yang termasuk pelaksanaan undang-undang.19 Lembaga eksekutif dapat dikatakan sebagai lembaga yang

sangat sentral posisinya dalam roda pemerintahan. Meskipun kinerja

lembaga ini diawasi oleh lembaga lain, lembaga eksekutif masih memiliki

wewenang (authority) untuk memutuskan langkah apa yang akan dilakukan dalam menjalankan pemerintahan.

3. Lembaga federatif, yakni kekuasaan yang terkait dengan masalah

hubungan luar negeri, mementukan perang, perdamaian, liga dan aliansi

antarnegara serta transaksi dengan negara asing. Locke tidak memasukkan

kekuasaan federatif ke dalam kekuasaan eksekutif dengan alasan praktis.

Untuk menjaga agar kekuasaan dapat berjalan dengan baik,maka

masing-

19

masing lembaga ataui nstitusi negara harus dipegang oleh orang-orang

yang berbeda.20 Kekuasaan federatif ini dirasa penting karena dipengaruhi

oleh keadaan poliitik antarbangsa yang sangat rawan akan peperangan.

Panasnya hubungan antarnegara mempengaruhi pemikiran Jhon locke

untuk membagi kekuasaan federatif sebagai satu lembaga yang fokus

mengurus hubungan negara dengan negara lain baik itu dalam hal

kerjasama maupun peperangan.

b. Montesquieu (1689-1755)

Charles Louis de Secondant Baron de Montesquieu yang lebih dikenal

dengan Montesquieu, lahir di Bordeux, Prancis, tahun 1689. Beliau merupakan

tokoh yang selanjutnya mengembangkan teori Trias Politica yang sebelumnya dikemukakan oleh Jhon Locke. Meskipun tetap membagi kekuasaan menjadi 3

lembaga yang terpisah, Jhon Locke dan Montesquieu tetap memiliki pandangan

yang berbeda. Sebagaimana yang telah dikemukakan Jhon Locke, pemisahan

kekuasaan versi Montesqueiu yakni kekuasaan Legislatif dan eksekutif tetap ada.

Namun yang menjadi pembeda yakni penggantian kekuasaan federatif menjadi

yudikatif. Montesquieu sendiri mengemukakan bahwa pembagian kekuasaan

(distribution of powers) bukan berarti pemisahan kekuasaan secara mutlak (separation of powers), sebab masih adanya saling pengaruh antar badan-badan yang mengendalikan masing-masing pilar suprastruktur politik tersebut. 21

20

Firdaus Syam, op.cit. Hal. 137 21 Ibid,

Penerapan pembagian kekuasaan ini yang kemudian diterapkan di negara Amerika

serikat.

Secara teoritis, fungsi dari lembaga-lembaga suprastruktur politik legislatif

dan eksekutif yang dikemukakan oleh Jhon Locke masih memiliki kesamaan,

hanya saja lembaga ketiga yakni yudkatif. Berikut penjelasan dari konsep Trias Politica menurut pandangan Montesquieu:

1. Lembaga legslatif, merupakan lembaga yang menjadi lambang

keterlibatan rakyat dalam suatu negara. Untuk menjaga kekuasaan yang

sifatnya obsolut dan hanya menguntungkan pihak penguasa, dibutuhkan

suatu lembaga yang berperan sebagai mediator raktyat dengan penguasa,

sebagai komunikator serta agregator aspirasi dari kepentingan orang

banyak. Lembaga legislatif ini diyakini akan menjadi sebagai dewan

rakyat yang masing-masing memiliki veto atas lainnya. Mereka bukanlah

wakil-wakil rakyat sebagaimana yang kita pahami pada masa sekarang ini.

2. Lembaga eksekutif, merupakan lembaga yang menjalankan roda

pemerintahan. Kekuasaan eksekutif yakni kekuasaan yang bertugas untuk

melaksanakan undang-undang dan peraturan perundangan lainya dalam

menyelenggarakan administrasi negara. Sebagaimana konsep pembagian

kekuasaan (distribution of powers), lembaga ini sewaktu-waktu harus bekerjasama dengan lembaga negara lainnya terutama bagi lembaga

masih diberi porsi untuk memberikan rancangan terhadap lembaga

eksekutif. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri berada dalam wewenang

kekuasaan eksekutif.

3. Lembaga yudikatif, merupakan lembaga yang memegang wewenang

sebagai fungsi peradilan atas pelangaran undang-undangan. Terutama

adanya lembaga yudikatif yang dtekankan oleh Montesquieu, karena

disinila letaknya kemerdekaan ndividu dan hak asasi manusia dijamin dan

dipertaruhkan.22 Kekuasaan yudikatif penting dan harus dipisahkan dari

dua kekuasaan lainnya juga untuk menghindari adanya

kesewenang-wenangan penguasa. Kekuasaan ini lah yang selanjutnya akan bertugas

untuk menegakkan hukum yang telah disepakati.

Pemikiran dari Montesquieu ini kemudian banyak diadopsi di negara-negara

demokrasi di dunia. Meski memiliki perbedaan penerapan disetiap negara-negara,

baik pemisahan kekuasaan (separation of powers) ataupun pembagian kekuasaan (distribution of powers) tujuannya tetap untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik (good governance). Sebagai contoh yang menerapkan teori Trias Politica ini sendiri adalah indonesia dan Amerika serikat.

1.6.3 Teori Otonomi Daerah

Salah satu perbedaan yang paling menonjol dalam sistem pemerintahan

indonesia setelah runtuhnya kekuasaan rezim Orde Baru adalah penerapan

22

otonomi daerah. Sistem sentralistik Soeharto digantikan dengan sistem

disentralistik. Sebagai salah satu pilar yang dirancang untuk mendukung

pembangunan daerah, sistem otonomi daerah memiliki landasan hukum yang

tertuang dalam pasal 18 UUD 1945 yang menyangkut tentang pemerintahan

lokal. Pemerintah daerah sebagai implikasi prinsip disentralsasi, dipahami terkait

dengan seberapa besar dan luas pendelegasian kewenangan pemerintah pusat

kepada daerah demi berbagai alasan dan pertimbangan. Semakin besar

kewenangan yang diberikan kepada daerah, semakin besar pula peluang daerah

dapat menggali potensi yang ada untuk pembangunan daerah sesuai dengan

kehendak masyarakat.23

Hakikat otonomi daerah adalah disentralsasi atau proses pendemokrasian

pemerintahan dengan keterlibatan langsung warga masyarakat sehingga meskipun

itu menggunakan pendekatan lembaga perwakilan sebagai personifikasi.

Penerapan otonomi daerah yang sekarang ini berlangsung untuk mendekatkan

masyarakat dengan pemerintahnya. Walaupun disebut sebagai langkah

pendemokrasian dalam pemerintahan lokal, penerapan otonomi daerah masih

banyak mengalami kedala seperti rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya

kualita hidup menjadikan pendemokrasian jalannya pemerintahan lokal sangat

rawan akan masuknya kepentingan-kepentingan elit politik semata.

UUD 1945 pasal 18 merupakan rujukan yang menjadi sumber hukum

pemerintahan daerah. Meskipun demikian, penjelasan mengenai pemerintahan

23

daerah yang utuh, lengkap dan jelas tidak banyak diperoleh dari rujukan

undang-undang tersebut. Setidatidaknya ada 6 pokok pikiran yang mengenai pemerintahan

daerah tersebut, yakni24:

1. Wilayah RI akan dibagi kedalam provinsi yang kemudian akan dibagi lagi

menjadi daerah-daerah yang lebih kecil.

2. Daerah-daerah itu tidak bersifat sebagai staat.

3. Daerah-daerah itu dapat berupa daerah otonom atau administrasi belaka.

4. Daerah itu mempunyai pemerintahan.

5. Dalam membagi wilayah Indonesia serta menentukan bentuk dan struktur

pemerintahannya harus dilakukan berdasarkan UU.

6. Pembagian wilayah dan penentuan struktur pemerintahan tersebut diatas

terutama didaerah-daerah otonom, dilakukan dengan mengingat sistem

pemusyawaratan dalam pemerintahan negara dan hak asal-usul daerah

yang bersifat istimewa.

Meninjau ke dalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia, Undang-Undang

otonomi daerah yang di dalamnya juga terkait tentang pemerintahan daerah telah

diamandemen sebanyak 8 kali perubahan. Perubahan itu sendiri secara kronologis

dapat diliha sebagai berikut25:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948

24

Ibid. Hal. 138 25

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Secara hukum perundang-undangan, otonomi daerah itu sendiri dapat dilihat

pada pasal 1 ayat 5 mengatakan bahwa “otonomi daerah adalah hak, wewenang

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur da mengurus sendiri urusan

peerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan

perundang-undangan. Dan menurut pasal 1ayat 6 menyatakan “ Daerah otonom, selanjutnya

disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendirir berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”26 Oleh sebab

itu, otonomi daerah merupakan suatu langkah yang dapat diartkan sebagai

penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepemrintahan daerah untuk

mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan pada kehendak dan

aspirasi masyarakat dalam roda pemerintahan. Walaupun demikian, bukan berarti

hubungan pusat dan daerah sudah tertutup ataupun ditiadakan oleh

Undang-

26

undang. Hanya saja pemerintah lokal akan bekerja dengan sendiri tanpa ada

interpensi yang berlebihan dari pusat.

1.7. Metodologi Penelitian 1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif yang bersifat analisis

terhadap suatu gejala atau fenomena yang kemudian disinkronkan dengan teori

yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan Kualitatif diartikan sebagai

pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang didapat dari

yang diamati.27 Dengan demikian penelitian ini akan memberikan analisa dan

gambaran yang lebih riil atau detail mengenai suatu gejala atau fenomena tersebut

yaitu, relasi kekuasaan yang terjadi dantara kekuasaan legislatif dan kekuasaan

eksekutif dalam hal pembuatan Peraturan Daerah khususnya peraturan daerah No.

07 tahun 2009.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada lembaga DPRD di Kabupaten Dairi,

Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jln. Sisingamangaraja No.170,

Sidikalang, Dairi, Sumatera Utara. Selain itu, untuk mengakuratkan analisis

peneliti dilakukan juga penelitian ke kantor Bupati Kabupaten Dairi yang

beralamat di Jln. Sisingamangaraja No. 127 Sidikalang, Dairi, Sumatera Utara.

27

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan instrumen penelitian yang harus dimiliki setiap penelitian

ilmiah. Data ini menunjukkan kualitas atau mutu dari sesuatu yang ada, berupa

keadaan, proses, kejadian/peristiwa dan lain-lain yang dinyatakan dalam bentuk

perkataan.28 Dalam melakukan penelitian, data sangat dibutuhkan sebagai acuan

dan untuk menjamin keakuratan analisis penelitian tersebut. Maka peneliti dalam

hal ini melakukan teknik pengumpulan data dengan cara pengumpulan data

primer dan data sekunder.29 Berikut akan diuraikan maksud dari pengumpulan

data tersebut :

1. Data Primer

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah melalui wawancara

(interview). Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan ataupun narasumber yang dianggap sesuai dengan objek penelitian, serta

melakukan tanya jawab secara mendalam terkait permasalahan yang ingin diteliti

kepada informan atau narasumber dalam objek penelitian ini. Dalam hal ini,

peneliti mengambil informan yaitu anggota DPRD Kabupaten Dairi yang terlibat

langsung dalam pembuatan perda tersebut dan beberapa aparat lembaga eksekutif

baik kepala daerah maupun jajarannya yang memiliki pengetahuan dan terlibat

dalam penyusunan rancangan hingga pengesahan Peraturan Daerah No.07 Tahun

2009 tersebut.

28

Hadari Nawawi dan Martini Hadari. Op.cit . hal. 49 29

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini adalah mencari data dan

informasi melalui buku, internet, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan

masalah penelitian. Data-data tersebut hanya sebagai acuan untuk penulis

memiliki gambaran terhadap konsep yang akan dituliskan dalam penelitian ilmiah

ini. Selain itu, penulis juga mencari informasi dan referensi tambahan melalui

buku-buku terkait lembaga Legislatif (DPRD), seperti tata tertib lembaga

Legislatif, masa reses DPRD, maupun artikel-artikel dari majalah atau koran, dan

sebagainya yang bisa membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

1.7.4 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang

lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan guna mencari makna dan implikasi

yang lebih luas dari hasil-hasil penelitian. Sesuai dengan jenis penelitian yang

menggunakan metode kualitatif, maka penelitian ini menggunakan beberapa

tahapan sebagai proses analisis untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

Tahapan pertama adalah data-data dikumpulkan dari lembaga terkait baik itu yang

masih mentah ataupun sudah disusun secara formal. Kemudian data-data tersebut

dianalisis sesuai dengan permasalahan yang ingin dianalisis oleh peneliti. Selain

itu, data yang didapat berdasarkan metode wawancara akan sangat membantu

peneliti untuk menganalisis yang akan dilakukan perbandingan terhadap konsep

yang ada pada data tertulis yang didapatkan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari penelitian ini, maka penulisan

dilakukan secara terperinci dan sistematis sebagai salah satu syarat penelitian

ilmiah. Penelitian ini terdiri atas 4 bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika

penulisan.

BAB II : PROFIL DPRD KABUPATEN DAIRI PERIODE 2009-2014

DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

PERIODE 2008-20013

Bab ini akan menguraikan profil dari lembaga DPRD dan profil

pemerintahan lembaga eksekutif kabupaten Dairi. Yang dimaksud dengan

pemerintahan kabupaten Dairi lebih mengarah pada Profil tentang kepala daerah

sebagai lembaga eksekutif dengan menyertakan struktur organisasinya.

BAB III: PROSES KERJASAMA LEMBAGA PEMERIINTAH DAERAH

DAN DPRD DALAM PEMBUATAN PERATURAN

DAERAH

Dalam bab ini akan dilakukan analisis terhadap relasi ataupun hubungan

kekuasaan yang terjadi antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari