BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

2.1.1. Sejarah Lahirnya

Sejak tahun 1970 pada periode orde baru, posyandu yang merupakan

kepanjangan dari Pos Pelayanan Terpadu sangat berperan penting dalam program kesehatan Indonesia. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Fungsi posyandu adalah untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar guna mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Posyandu merupakan perpanjangan tangan puskesmas yang memberikan pelayanan dan pemantauan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu. Masyarakat internasional menghargai kesuksesan usaha pemerintah Indonesia dalam memberikan pelayanan dasar melalui pemberdayaan masyarakat seperti posyandu, sehingga tidak sedikit negara lain yang ikut mencontoh menerapkan program ini di negara mereka.

Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD). Adapun yang dimaksud dengan PKMD adalah strategi pembangunan kesehatan yang menerapkan prinsip gotong royong dan swadaya masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat dapat menolong dirinya sendiri, melalui pengenalan dan penyelesaian masalah kesehatan secara lintas program dan lintas sektor terkait.

Pencanangan posyandu yang merupakan bentuk baru ini, dilakukan secara massal untuk pertama kali oleh kepala negara Republik Indonesia pada tahun 1986 di Yogyakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional. Sejak saat itu posyandu tumbuh dengan pesat. Pada tahun 1990, terjadi perkembangan yang sangat luar biasa, yakni dengan keluarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmandagri) No.9 Tahun 1990 tentang peningkatan pembinaan mutu posyandu. Melalui instruksi ini seluruh kepala daerah ditugaskan untuk meningkatkan pengelolaan mutu posyandu. Pengelolaan posyandu dilakukan oleh satu kelompok kerja operasional (Pokjanal) posyandu yang merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

Melihat kemunduran kinerja posyandu, pemerintah melihat perlunya merevitalisasi posyandu dengan mengeluarkan surat edaran menteri dalam negeri No.441 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui kembali tahun 2001. Program revitalisasi posyandu diharapkan dapat meningkatkan fungsi kerja dan kinerja posyandu sehingga mampu mengurangi dampak krisis ekonomi terhadap penurunan status gizi dan kesehatan ibu dan anak. Pelaksanaannya diselenggarakan dengan dukungan Lembaga Kesehatan Masyarakat Desa, sektor swasta dan sektor terkait serta lembaga donor yang berminat. Namun dalam perkembangannya, instruksi ini tidak berjalan dengan optimal dan dirasakan perlu mengoptimalkan kembali fungsi posyandu. Pada tahun 2007 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri yaitu Permendagri No.54 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) yang berada baik di tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Penyelenggaraan posyandu dilakukan oleh kader yang merupakan anggota masyarakat yang dipilih, bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk melakukan kegiatan Posyandu. Pemerintah daerah saat ini berusaha menjalankan peraturan ini sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Alasan utama pengasuh membawa anaknya ke posyandu adalah untuk memantau kesehatan anak, mendapatkan imunisasi, pengobatan, pemberian suplemen gizi dan makanan tambahan bagi anak mereka. Pos Pelayanan Terpadu ( Posyandu ) juga merupakan ujung tombak pemerintah dalam pendistribusian kapsul Vitamin A bagi balita. Sebanyak 71,5% anak umur 6-59 bulan yang menerima kapsul vitamin A, dengan cakupan daerah perkotaan (74,4%) lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan (69,7%). Kinerja dan dedikasi kader dalam menjalankan kegiatan posyandu tentu saja sangat berperan dalam pencapaian ini.

2.1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 H ayat 1 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

5. Surat Edaran Mendagri Nomor 411.3/1116/SJ Tahun 2001 tentang revitalisasi posyandu.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

7. Keputusan Menteri kesehatan RI Nomor 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di kabupaten/kota.

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang organisasi perangkat daerah.

11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131 Tahun 2004 tentang Sistim Kesehatan Nasional.

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang RPJMN.

2.1.3. Pengertian Posyandu

Posyandu merupakan lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat diharapkan sebagai wadah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan dan sosial dasar masyarakat. Posyandu sebagai perwujudan dari peran serta masyarakat. Tidak serta merta hadir dan bergerak dengan sendirinya, dukungan pemerintah terhadap keberadaan dan kesinambungan posyandu terus diupayakan berbagai kebijakan telah dibuat, bermacam kegiatan dan program telah dilaksanakan agar posyandu tetap eksis dan menjadi gerbang depan pemberdayaan masyarakat (Depkes, 2011).

Posyandu merupakan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang sudah sangat luas dikenal di masyarakat dan telah masuk dalam bagian keseharian kehidupan sosial di pedesaan maupun perkotaan (Ambarwati, 2009).

Pelayanan yang diberikan di posyandu bersifat terpadu, hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat karena di posyandu tersebut masyarakat dapat memperoleh pelayanan lengkap pada waktu dan tempat yang sama (Depkes RI, 2005).

Posyandu dipandang sangat bermanfaat bagi masyarakat namun keberadaannya di masyarakat kurang berjalan dengan baik, oleh karena itu pemerintah mengadakan revitalisasi posyandu. Revitalisasi posyandu merupakan upaya pemberdayaan posyandu untuk mengurangi dampak dari krisis ekonomi terhadap penurunan status gizi dan kesehatan ibu dan anak. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam menunjang upaya mempertahankan dan meningkatkan status gizi serta kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan kemampuan kader, manajemen dan fungsi posyandu (Depdagri, 2001).

2.1.4. Tujuan Penyelenggara Posyandu

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (ibu hamil, melahirkan dan nifas).

3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.

4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

2.1.5. Manfaat Posyandu

1. Bagi Masyarakat

a. Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan angka penurunan AKI dan AKB. b. Memperoleh bantuan secara profesional dalam pemecahan masalah

kesehatan terutama terkait kesehatan ibu dan anak.

c. Efisiensi dalam mendapatkan pelayanan terpadu kesehatan dan sektor lain terkait.

2. Bagi Kader, Pengurus Posyandu dan Tokoh Masyarakat

a. Mendapatkan informasi terdahulu tentang upaya kesehatan yang terkait dengan penurunan AKI dan AKB.

b. Dapat mewujudkan aktualisasi dirinya dalam membantu masyarakat menyelesaikan masalah kesehatan terkait dengan penurunan AKI dan AKB. 3. Bagi Puskesmas

b. Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah kesehatan sesuai kondisi setempat.

c. Meningkatkan efisiensi waktu, tenaga dan dana melalui pemberian pelayanan secara terpadu.

4. Bagi Sektor Lain

a. Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah sektor terkait, utamanya yang terkait dengan upaya penurunan AKI dan AKB sesuai kondisi setempat.

b. Meningkatkan efisiensi melalui pemberian pelayanan secara terpadu sesuai dengan tupoksi masing-masing sektor.

2.1.6. Pembentukan Posyandu

1. Langkah-Langkah Pembentukan :

a. Pertemuan lintas program dan lintas sektoral tingkat kecamatan.

b. Survei mawas diri yang dilaksanakan oleh kader PKK di bawah bimbingan teknis unsur kesehatan dan KB.

c. Musyawarah masyarakat desa membicarakan hasil survei mawas diri, sarana dan prasarana posyandu serta biaya posyandu.

d. Pemilihan kader posyandu. e. Pelatihan kader posyandu.

2. Kriteria Pembentukan Posyandu

Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai sedangkan satu posyandu melayani 100 balita.

2.1.7. Pelaksanaan Kegiatan Posyandu

Posyandu dilaksanakan sebulan sekali yang ditentukan oleh kader, tim penggerak PKK desa/kelurahan serta petugas kesehatan dari puskesmas, dilakukan pelayanan masyarakat dengan sistim lima meja yaitu :

a. Meja I : Pendaftaran b. Meja II : Penimbangan c. Meja III : Pengisian KMS

d. Meja IV : Penyuluhan perorangan berdasarkan KMS

e. Meja V : Pelayanan KB dan kesehatan Imunisasi, pemberian vitamin A dosis tinggi berupa obat tetes ke mulut tiap bulan Februari dan Agustus, pembagian pil atau kondom, pengobatan ringan dan konsultasi KB serta kesehatan.

Petugas pada meja I sampai dengan IV dilaksanakan oleh kader PKK sedangkan meja V merupakan meja pelayanan paramedis (jurim, bides, perawat dan petugas KB).

2.1.8. Sasaran Posyandu

2.1.9. Kegiatan Posyandu

Kegiatan posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembang. Secara rinci kegiatan posyandu adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan utama

1.1. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) : a. Ibu Hamil

Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu hamil adalah :

- Penimbangan berat badan dan pemberian tablet besi yang dilakukan oleh kader kesehatan. Jika ada petugas puskesmas ditambah dengan pegukuran tekanan darah dan pemberian imunisasi tetanus toksoid. Bila tersedia ruang pemeriksaan, ditambah dengan pemeriksaan tinggi fundus/usia kehamilan. Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk ke puskesmas.

- Untuk lebih meningkatkan kesehatan ibu hamil, perlu diselenggarakan kelompok ibu hamil pada setiap hari buka posyandu atau pada hari lain sesuai dengan kesepakatan. Kegiatan kelompok ibu hamil antara lain penyuluhan tanda bahaya pada ibu hamil, persiapan persalinan, persiapan menyusui, KB dan gizi, perawatan payudara dan pemberian ASI, peragaan pola makanan ibu hamil, peragaan perawatan bayi baru lahir dan senam ibu hamil.

b. Ibu nifas dan ibu menyusui

Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu nifas dan menyusui mencakup : - Penyuluhan kesehatan, KB, ASI dan gizi, ibu nifas, perawatan kebersihan jalan

- Pemberian vitamin A dan zat besi. - Perawatan payudara.

- Senam ibu nifas.

- Jika ada tenaga kesehatan puskesmas dan tersedia ruangan, dilakukan pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan payudara, tinggi fundus dan pemeriksaan lochia. Apabila ditemukan kelainan, segera di rujuk ke puskesmas. c. Bayi dan Balita

Pelayanan posyandu terhadap balita harus dilaksanakan dengan menyenangkan dan memacu kreatifitas tumbuh kembang anak. Jika ruang pelayanan memadai, pada waktu menunggu giliran pelayanan, anak balita sebaiknya tidak digendong melainkan dilepas bermain sesama balita dengan pengawasan orang tua di bawah bimbingan kader. Untuk itu perlu disediakan sarana permainan yang sesuai dengan umur balita. Adapun jenis pelayanan yang diselenggarakan posyandu untuk balita mencakup penimbangan berat badan, penentuan status pertumbuhan, penyuluhan, jika ada tenaga kesehatan puskesmas dilakukan pemeriksaan kesehatan, imunisasi, dan deteksi dini tumbuh kembang. Apabila ditemukan kelainan, segera di rujuk ke puskesmas.

1.2. Keluarga Berencana

1.3. Gizi

Pelayanan gizi di posyandu dilakukan oleh kader. Sasarannya adalah bayi, balita, ibu hamil dan Wanita Usia Subur. Jenis pelayanan yang diberikan meliputi penimbangan berat badan, deteksi dini gangguan pertumbuhan, Penyuluhan gizi, pemberian makanan tambahan, pemberian vitamin A dan pemberian zat besi. Khusus untuk ibu hamil dan ibu nifas ditambah dengan pemberian tablet besi serta kapsul yodium untuk yang bertempat tinggal di daerah gondok endemik. Apabila setelah dua kali penimbangan tidak ada kenaikan berat badan, segera dirujuk ke puskesmas.

1.4 Pencegahan dan penanggulangan diare

Pencegahan diare di posyandu dilakukan antara lain dengan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Penanggulangan diare di posyandu dilakukan antara lain penyuluhan, pemberian larutan gula garam yang dapat dibuat sendiri oleh masyarakat atau pemberian oralit yang disediakan.

2.2. Penyuluhan

keseluruhan ingin hidup sehat, tahu bagaimana caranya dan melakukan apa yang bisa dilakukan, secara perseorangan maupun secara kelompok dan meminta pertolongan (Effendy, 2003).

Pendidikan kesehatan adalah suatu proses perubahan pada diri seseorang yang dihubungkan dengan pencapaian tujuan kesehatan individu dan masyarakat. Pendidikan kesehatan tidak dapat diberikan kepada seseorang oleh orang lain, bukan seperangkat prosedur yang harus dilaksanakan atau suatu produk yang harus dicapai, tetapi sesungguhnya merupakan suatu proses perkembangan yang berubah secara dinamis, yang didalamnya seseorang menerima atau menolak informasi, sikap, maupun praktek baru, yang berhubungan dengan tujuan hidup sehat (Suliha,dkk., 2002).

Penyuluhan kesehatan adalah penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktek belajar atau instruksi dengan tujuan mengubah atau mempengaruhi perilaku manusia baik secara individu, kelompok maupun masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan nilai kesehatan sehingga dengan sadar mau mengubah perilakunya menjadi perilaku hidup sehat (Munajaya, 2004).

2.2.1. Tujuan Penyuluhan

jangka menengah hasil yang diharapkan adalah adanya peningkatan pengertian, sikap dan keterampilan yang akan mengubah perilaku ke arah perilaku sehat, dan tujuan jangka panjang adalah dapat menjalankan perilaku sehat dalam kehidupannya sehari-hari.

Menurut Effendy (2003) tujuan penyuluhan kesehatan adalah :

a. Tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga dan masyarakat dalam membina dan memelihara perilaku hidup sehat dan lingkungan sehat, serta berperan aktif dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

b. Terbentuknya perilaku sehat pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sesuai dengan konsep hidup sehat baik fisik, mental dan sosial sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian.

2.2.2. Faktor- Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Penyuluhan

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan terhadap sasaran dalam keberhasilan penyuluhan kesehatan :

a. Tingkat pendidikan

Pendidikan dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap informasi baru yang diterimanya. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin mudah seseorang menerimanya informasi yang didapatnya.

b. Tingkat sosial ekonomi

c. Adat Istiadat

Pengaruh dari adat istiadat dalam menerima informasi baru merupakan hal yang tidak dapat diabaikan, karena masyarakat kita masih sangat menghargai dan menganggap sesuatu yang tidak boleh diabaikan.

d. Kepercayaan masyarakat

Masyarakat lebih memperhatikan informasi yang disampaikan oleh orang-orang yang sudah mereka kenal, karena sudah timbul kepercayaan masyarakat dengan penyampaian informasi.

e. Ketersediaan waktu di Masyarakat

Waktu penyampaian informasi harus memperhatikan tingkat aktifitas masyarakat untuk menjamin tingkat kehadiran masyarakat dalam penyuluhan.

Dalam melakukan penyuluhan kesehatan, maka penyuluh yang baik harus melakukan penyuluhan sesuai dengan langkah-langkah dalam penyuluhan kesehatan masyarakat sebagai berikut: Mengkaji kebutuhan kesehatan masyarakat, menetapkan masalah kesehatan masyarakat, memprioritaskan masalah yang terlebih dahulu ditangani melalui penyuluhan kesehatan masyarakat dan menyusun rencana penyuluhan.

2.2.3. Sasaran Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

yang menderita penyakit menular, keluarga dengan sosial ekonomi rendah, keluarga dengan keadaan gizi yang buruk, keluarga dengan sanitasi lingkungan yang buruk dan sebagainya.

Penyuluhan kesehatan pada sasaran kelompok dapat dilakukan pada kelompok ibu hamil, kelompok ibu yang mempunyai anak balita, kelompok masyarakat yang rawan terhadap masalah kesehatan seperti kelompok lansia, kelompok yang ada diberbagai institusi pelayanan kesehatan seperti anak sekolah, pekerja dalam perusahaan dan lain-lain. Penyuluhan kesehatan pada sasaran masyarakat dapat dilakukan pada masyarakat binaan puskesmas, masyarakat nelayan, masyarakat pedesaan, masyarakat yang terkena wabah dan lain-lain (Effendy, 2003).

2.2.4. Materi Penyuluhan

Materi atau pesan yang disampaikan kepada sasaran hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan dari individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, sehingga materi yang disampaikan dapat dirasakan langsung manfaatnya. Materi yang disampaikan sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak terlalu sulit untuk dimengerti oleh sasaran, dalam penyampaian materi sebaiknya menggunakan metode dan media untuk mempermudah pemahaman dan untuk menarik perhatian sasaran (Effendy, 2003).

2.2.5. Metode Penyuluhan

Menurut Notoatmodjo (2012), metode penyuluhan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya suatu hasil penyuluhan secara optimal.

1. Metode penyuluhan perorangan (individual)

Dalam penyuluhan kesehatan metode ini digunakan untuk membina perilaku baru atau seseorang yang telah mulai tertarik pada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Dasar digunakan pendekatan individual ini karena setiap orang mempunyai masalah atau alasan yang berbeda-beda sehubungan dengan penerimaan atau perilaku baru tersebut. Bentuk dari pendekatan ini antara lain: a. Bimbingan dan Penyuluhan

Dengan cara ini kontak antara klien dengan petugas lebih intensif. Setiap masalah yang dihadapi oleh klien dapat dikoreksi dan dibantu penyelesaiannya. Akhirnya klien akan dengan sukarela, berdasarkan kesadaran dan penuh pengertian akan menerima perilaku tersebut.

b. Wawancara

Cara ini sebenarnya merupakan bagian dari bimbingan dan penyuluhan. Wawancara antara petugas kesehatan dengan klien untuk menggali informasi mengapa ia tidak atau belum menerima perubahan, ia tertarik atau belum menerima perubahan, untuk mempengaruhi apakah perilaku yang sudah atau akan diadopsi itu mempunyai dasar pengertian dan kesadaran yang kuat, apabila belum maka perlu penyuluhan yang lebih mendalam lagi.

2. Metode penyuluhan kelompok

metode akan tergantung pula pada besarnya sasaran penyuluhan. Metode ini mencakup :

a. Kelompok besar, yaitu apabila peserta penyuluhan lebih dari 15 orang. Metode yang baik untuk kelompok ini adalah ceramah dan seminar. a) Ceramah

Metode ini baik untuk sasaran yang berpendidikan tinggi maupun rendah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode ceramah adalah :

a) Persiapan

Ceramah yang berhasil apabila penceramah itu sendiri menguasai materi apa yang akan diceramahkan, untuk itu penceramah harus mempersiapkan diri. Mempelajari materi dengan sistematik yang baik. Lebih baik lagi jika disusun dalam diagram atau skema dan mempersiapkan alat-alat bantu pengajaran.

b) Pelaksanaan

b) Seminar

Metode ini hanya cocok untuk sasaran kelompok besar dengan pendidikan menengah keatas. Seminar adalah suatu penyajian dari seseorang ahli atau beberapa orang ahli tentang suatu topik yang dianggap penting dan dianggap hangat di masyarakat.

b. Kelompok kecil yaitu apabila peserta penyuluhan kurang dari 15 orang. Metode yang cocok untuk kelompok ini adalah diskusi kelompok, curah pendapat, permainan simulasi.

3. Metode penyuluhan massa

Dalam metode ini penyampaian informasi ditujukan kepada masyarakat yang sifatnya massa atau publik. Oleh karena sasaran bersifat umum dalam arti tidak membedakan golongan umur, jenis kelamin, pekerjaan, status ekonomi, pendidikan dan sebagainya, maka pesan kesehatan yang disampaikan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diterima oleh massa tersebut. Pada umumnya bentuk pendekatan massa ini tidak langsung, biasanya menggunakan media massa. Beberapa contoh dari metode ini adalah ceramah umum, pidato melalui media massa, simulasi, dialog antara pasien dan petugas kesehatan, sinetron, tulisan di majalah atau koran, billboard yang dipasang dipinggir jalan, spanduk, poster dan sebagainya.

2.2.6. Alat Bantu dan Media Penyuluhan

1. Alat bantu Penyuluhan

mempermudah memperoleh informasi oleh sasaran, mendorong keinginan orang untuk mengetahui, kemudian lebih mendalami dan akhirnya memberikan pengertian yang lebih baik serta membantu menegakkan pengertian yang diperoleh.

Pada garis besarnya ada 3 macam alat bantu penyuluhan yaitu : a. Alat bantu lihat

Alat ini berguna untuk membantu menstimulasikan indera mata pada waktu terjadinya penyuluhan. Alat ini ada 2 bentuk yaitu alat yang di proyeksikan misalnya slide, film dan alat yang tidak di proyeksikan misalnya dua dimensi, tiga dimensi, gambar peta, bagan, boneka dan lain-lain.

b. Alat bantu dengar

Alat ini berguna dalam membantu menstimulasi indera pendengar, pada waktu proses penyampaian bahan penyuluhan misalnya radio, piringan hitam dan lain-lain.

c. Alat bantu lihat dengar

Alat ini berguna dalam menstimulasi indera penglihatan dan pendengaran pada waktu proses penyuluha, misalnya televisi, video kaset dan lain-lain.

2. Media Penyuluhan

Tujuan atau alasan mengapa media sangat diperlukan didalam pelaksanaan penyuluhan kesehatan antara lain adalah ;

a. Media dapat mempermudah penyampaian informasi. b. Media dapat menghindari kesalahan persepsi.

c. Media dapat memperjelas informasi. d. Media dapat mempermudah pengertian.

e. Media dapat mengurangi komunikasi verbalistik.

f. Media dapat menampilkan objek yang tidak dapat ditangkap dengan mata. g. Media dapat memperlancar komunikasi.

Berdasarkan fungsinya sebagai penyaluran pesan kesehatan, media ini dibagi menjadi 3 yakni:

a. Media cetak

b. Media elektronik

Media ini merupakan media yang bergerak dan dinamis, dapat dilihat dan didengar dan penyampaian melalui alat bantu elektronika. Yang termasuk dalam media ini adalah televisi, radio, video film, cassette, CD, VCD. Kelebihan media elektronik yaitu lebih mudah dipahami, lebih menarik, sudah dikenal masyarakat, bertatap muka, mengikut sertakan seluruh panca indera, penyajiannya dapat dikendalikan dan diulang-ulang serta jangkauannya lebih besar. Kelemahan dari media ini adalah biayanya lebih tinggi, sedikit rumit, perlu listrik dan alat canggih untuk produksinya, perlu persiapan matang, peralatan selalu berkembang dan berubah, perlu keterampilan penyimpanan dan keterampilan untuk mengoperasikannya.

c. Media luar ruang

Media penyuluhan kesehatan yang baik adalah media yang mampu memberikan informasi atau pesan-pesan kesehatan yang sesuai dengan tingkat penerimaan sasaran, sehingga sasaran mau dan mampu untuk mengubah perilaku sesuai dengan pesan yang disampaikan.

2.2.7. Faktor - Faktor yang Memengaruhi dalam Penyuluhan

Keberhasilan suatu penyuluhan kesehatan dapat dipengaruhi oleh faktor penyuluh, sasaran dan proses penyuluhan.

1. Faktor penyuluh, misalnya kurang persiapan, kurang menguasai materi yang akan dijelaskan, penampilan kurang meyakinkan sasaran, bahasa yang digunakan kurang dapat dimengerti oleh sasaran, suara terlalu kecil dan kurang dapat didengar serta penyampaian materi penyuluhan terlalu monoton sehingga membosankan.

2. Faktor sasaran, misalnya tingkat pendidikan terlalu rendah sehingga sulit menerima pesan yang disampaikan, tingkat sosial ekonomi terlalu rendah sehingga tidak begitu memperhatikan pesan-pesan yang disampaikan karena lebih memikirkan kebutuhan yang lebih mendesak, kepercayaan dan adat kebiasaan yang telah tertanam sehingga sulit untuk mengubahnya, kondisi lingkungan tempat tinggal sasaran yang tidak mungkin terjadi perubahan perilaku.

sasaran penyuluhan yang terlalu banyak, alat peraga yang kurang, metode yang digunakan kurang tepat sehingga membosankan sasaran serta bahasa yang digunakan kurang dimengerti oleh sasaran.

2.3.Perilaku

2.3.1 Definisi

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca dan sebagainya. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2012).

Skinner seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Dari sudut biologis, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme atau makhluk hidup yang bersangkutan (Notoatmodjo, 2012).

Menurut Notoatmodjo (2012) dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka perilaku respon seseorang terhadap stimulus dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: a. Perilaku tertutup (Covert Behaviour)

secara jelas oleh orang lain. Oleh sebab itu disebut covert behaviour, misalnya seseorang ibu hamil tahu pentingnya periksa kehamilan, seseorang pemuda tahu bahwa HIV/AIDS dapat menular melalui hubungan seksual dan sebagainya. b. Perilaku terbuka (Overt Behaviour)

Merupakan respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata secara terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain.

2.3.2. Bentuk Perilaku

Perilaku dapat diberi batasan sebagai suatu tanggapan individu terhadap rangsangan yang berasal dari dalam maupun luar diri individu tersebut. Secara garis besar bentuk perilaku ada dua macam, yaitu :

a. Perilaku Pasif (Respons Internal)

Perilaku yang sifatnya masih tertutup, terjadi dalam diri individu dan tidak dapat diamati secara langsung. Perilaku ini sebatas sikap belum ada tindakan yang nyata. b. Perilaku Aktif (Respons Eksternal)

Perilaku yang sifatnya terbuka, perilaku aktif adalah perilaku yang dapat diamati langsung, berupa tindakan yang nyata.

2.3.3. Perilaku Kesehatan

Respon atau reaksi organisme dapat berbentuk pasif (respon yang masih tertutup) dan aktif (respon terbuka, tindakan yang nyata atau practice/psychomotor).

Teori tindakan beralasan mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan dan dampaknya terbatas hanya pada 3 hal yaitu :

1. Perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tetapi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu.

2. Perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap tetapi juga oleh norma-norma subjektif yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita perbuat.

3. Sikap terhadap suatu perilaku bersama norma-norma subjektif membentuk suatu niat untuk berperilaku tertentu.

Secara sedehana teori ini mengatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia memandang perbuatan itu positif dan bila ia percaya bahwa orang lain ingin agar ia melakukannya. Dalam teori perilaku terencana keyakinan-keyakinan berpengaruh pada sikap terhadap perilaku tertentu, pada norma-norma subjektif dan pada kontrol perilaku yang dia hayati. Ketiga komponen ini berinteraksi dan menjadi determinan bagi intensi yang pada gilirannya akan menentukan apakah perilaku yang bersangkutan dilakukan atau tidak (Azwar, 2007).

luar perilaku (non behaviour causer). Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor yaitu :

a. Faktor-faktor predisposisi (predisposing factors), yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya.

b. Faktor-faktor pendukung (enabling factors), yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan misalnya puskesmas, obat-obatan, alat-alat kontrasepsi, jamban dan sebagainya. c. Faktor-faktor pendorong (reinforcing factors), yang terwujud dalam sikap dan

perilaku petugas kesehatan atau petugas yang lain, yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat.

2.3.4.Domain Perilaku

Benyamin Bloom (1908) membagi perilaku manusia itu ke dalam tiga domain, sesuai dengan tujuan pendidikan yakni : pengetahuan, sikap dan tindakan. 1. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Tanpa pengetahuan seseorang tidak mempunyai dasar untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi.

Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat

yang berbeda-beda. Secara garis besar dibagi dalam 6 tingkat pengetahuan, yakni : a. Tahu (know)

Tahu diartikan hanya sebagai recall (memanggil) memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu.

b. Memahami (comprehension)

Memahami suatu objek bukan sekedar tahu terhadap objek tersebut, tidak sekedar dapat menyebutkan, tetapi orang tersebut harus dapat mengintrepretasikan secara benar tentang objek yang diketahui tersebut.

c. Aplikasi (aplication)

Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang dimaksud dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada situasi lain.

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan atau memisahkan, kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui.

e. Sintesis (synthesis)

Sintesis menunjukan suatu kemampuan seseorang untuk merangkum atau meletakkan dalam satu hubungan yang logis dari komponen-komponen pengetahuan yang dimiliki.

f. Evaluasi (evaluation)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan justifikasi atau penelitian terhadap suatu objek tertentu.

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden (Notoatmodjo, 2012).

Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang antara lain : a. Pendidikan

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain agar mereka dapat memahami. Tidak dapat dipungkiri bahwa makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah pula bagi mereka untuk menerima informasi dan pada akhirnya makin banyak pengetahuan yang mereka miliki.

b. Pekerjaan

c. Umur

Dengan bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan pada aspek fisik dan psikologis (mental), dimana pada aspek psikologi ini, taraf berpikir seseorang semakin matang dan dewasa.

d. Minat

Minat diartikan sebagai suatu kecenderungan atau kegiatan yang tinggi terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba menekuni suatu hal dan pada akhirnya diperoleh pengetahuan yang mendalam.

e. Pengalaman

Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah dialami oleh individu baik dari dalam dirinya ataupun dari lingkungannya. Pada dasarnya pengalaman mungkin saja menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi individu yang melekat menjadi pengetahuan pada individu secara subjektif.

f. Informasi

Kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi dapat membantu mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru (Wahid, 2007). 2. Sikap (Attitude)

a. Menerima (Receiving).

Diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (objek).

b. Merespon (Responding)

Memberikan jawaban bila ditanya, mengerjakan atau menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap.

c. Menghargai (Valuing)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.

d. Bertanggung jawab (Responsibility)

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala risiko merupakan sikap yang paling tinggi.

Menurut Ahmadi (2007), sikap dibedakan menjadi :

a. Sikap negatif, yaitu yang menunjukkan penolakan atau tidak menyetujui terhadap norma yang berlaku dimana individu itu berada.

b. Sikap positif, yaitu sikap yang menunjukkan menerima terhadap norma yang berlaku dimana individu itu berada.

Sikap adalah respons tertutup seseorang terhadap suatu stimulus atau objek, baik yang bersifat intern maupun ekstern sehingga manifestasinya tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup tersebut. Sikap secara realitas menunjukkan adanya kesesuaian respons terhadap stimulus tertentu. Tingkatan sikap adalah menerima, merespons, menghargai dan bertanggung jawab (Notoatmodjo, 2012).

3. Praktik atau Tindakan

Tindakan adalah realisasi dari pengetahuan dan sikap suatu perbuatan nyata. Tindakan juga merupakan respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk nyata atau terbuka (Notoatmodjo, 2012).

Suatu rangsangan akan direspon oleh seseorang sesuai dengan arti rangsangan itu bagi orang yang bersangkutan. Respon atau reaksi ini disebut perilaku, bentuk perilaku dapat bersifat sederhana dan kompleks. Dalam peraturan teoritis, tingkah laku dapat dibedakan atas sikap, didalam sikap diartikan sebagai suatu kecenderungan potensi untuk mengadakan reaksi (tingkah laku). Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan untuk terwujudnya sikap agar menjadi suatu tindakan yang nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi fasilitas yang memungkinkan (Ahmadi, 2007).

Secara biologis, sikap dapat dicerminkan dalam suatu bentuk tindakan, namun tidak pula dapat dikatakan bahwa sikap tindakan memiliki hubungan yang sistematis. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain.

Menurut Notoatmodjo (2007), empat tingkatan tindakan adalah :

a. Persepsi (Perception), mengenal dan memiliki berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang diambil.

b. Respon Terpimpin (Guided Response), dapat dilakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar.

c. Mekanisme (Mechanism), apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis atau sesuatu itu merupakan kebiasaan.

d. Adaptasi (Adaptation), adalah suatu praktek atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik, artinya tindakan itu sudah dimodifikasi tanpa mengurangi kebenaran tindakan tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perilaku seseorang atau masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi dan sebagainya dari orang atau masyarakat yang bersangkutan. Disamping itu, ketersediaan fasilitas, sikap dan perilaku para petugas kesehatan terhadap kesehatan juga akan mendukung dan memperkuat terbentuknya perilaku.

seorang istri dan ibu dari anak-anaknya. Figur pertama yang dikenal anak begitu ia lahir adalah ibunya. Oleh karena itu, perilaku dan kebiasaan ibu dapat dicontoh oleh sang anak. Hal ini dapat dikontrol dengan pengawasan dan perilaku kesehatan terhadap gigi anak oleh ibu dari sejak dini, yakni meliputi :

1. Ibu hendaknya terbiasa untuk membantu dan mengajari anak saat sedang menyikat gigi. Bila ibu bersama-sama dengan anak melakukan pembersihan gigi, anak akan lebih termotivasi dan meniru contoh dari ibunya. Selain itu ibu juga dapat memperhatikan apakah cara sikat gigi anak sudah benar. Sebaiknya ibu tidak membiarkan anak sendirian atau hanya ditemani oleh pengasuhnya saat menyikat gigi. Pasta gigi dengan aneka rasa dan warna memang menarik bagi anak, dan formulanya sudah dirancang sedemikian rupa agar aman bila tertelan. Pasta gigi yang mengandung fluor sebaiknya diberikan setelah anak berusia 3 tahun yang mana ia sudah mampu berkumur.

2. Ibu harus mengawasi jenis jajanan anak. Permen dan coklat atau makanan manis lain tetap dapat diberikan, namun perlu ditekankan tentang pentingnya menyikat dan membersihkan gigi sebelum tidur.

3. Sebaiknya seorang ibu dapat meluangkan waktu untuk melihat dan memeriksa rongga mulut anak. Bila hal ini sering dilakukan, anak tidak akan terlalu merasa asing saat harus dibawa ke dokter gigi. Sehingga bila ada kelainan dalam rongga mulut anak dapat ditemukan sedini mungkin.

Ibu dapat menjadi pemandu yang baik dalam membantu anak memberikan pengetahuan untuk kesehatan giginya.

2.4.Kesehatan Gigi dan Mulut Anak Balita

Berdasarkan teori Blum menjelaskan status kesehatan gigi dan mulut seseorang dipengaruhi oleh empat faktor penting yaitu keturunan, lingkungan (fisik maupun sosial budaya), perilaku dan pelayanan kesehatan. Dari keempat faktor tersebut, perilaku memegang peranan yang penting dalam mempengaruhi status kesehatan gigi dan mulut. Di samping mempengaruhi status kesehatan gigi dan mulut secara langsung, perilaku dapat juga mempengaruhi faktor lingkungan dan pelayanan kesehatan.

Gigi susu adalah sekumpulan gigi pertama. Jumlahnya ada 20, yaitu 10 di rahang atas dan 10 di rahang bawah (masing-masing 4 gigi seri, 2 gigi taring dan 4 geraham). Sedangkan gigi permanen terdiri dari 32 gigi.

Gigi susu mulai terbentuk didalam rahim dan mulai muncul di usia 5-8 bulan, meskipun dapat bervariasi pada setiap anak. Gigi susu terakhir muncul di usia 2-3 tahun. Pada usia 6-12 tahun gigi susu tanggal satu demi satu, untuk digantikan dengan gigi permanen. Pada usia 13 tahun, seorang anak biasanya tidak memiliki gigi susu yang tersisa, dan sudah memiliki 28 dari 32 gigi dewasa permanen di mulutnya.

Mulut merupakan pintu gerbang pertama di dalam sistem pencernaan. Makanan dan minuman akan diproses di dalam mulut dengan bantuan gigi-geligi, lidah, dan saliva. Pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut merupakan salah satu upaya meningkatkan kesehatan. Mulut bukan sekedar untuk pintu masuknya makanan dan minuman tetapi fungsi mulut lebih dari itu dan tidak banyak orang menyadari besarnya peranan mulut bagi kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Oleh karena itu kesehatan gigi dan mulut sangat berperan dalam mengurangi frekwensi karies gigi. Kecenderungan para ibu pada umumnya datang ke dokter gigi membawa anaknya pada kondisi sakit dan rewel sehingga akan menyulitkan dalam melakukan tindakan perawatan gigi.

2.5. Plak Gigi

Plak adalah suatu deposit lunak yang terdiri atas kumpulan bakteri yang berkembang biak didalam lapisan suatu matriks intraselluler. Lapisan ini menempel pada permukaan gigi yang kadang juga ditemukan pada gusi dan lidah. Lapisan ini tidak lain adalah sekumpulan sisa makanan, bakteri dan mikro organisme lainnya yang terbentuk dan melekat erat pada permukaan gigi bila seseorang mengabaikan kebersihan gigi dan mulutnya (Forest, 1995).

Mekanisme pembentukan plak terdiri dari dua tahap yaitu tahap pembentukan lapisan acquired pelicle dan tahap proliferasi bakteri. Acquired pelicle merupakan deposit selapis tipis dari protein saliva terdiri dari glikoprotein yang terbentuk beberapa detik setelah menyikat gigi. Setelah pembentukan acquired pelicle, bakteri mulai berproliferasi disertai dengan pembentukan matriks interbakterial yang terdiri dari polisakarida ekstraseluler. Polisakarida ini terdiri dari levan, dextran, protein saliva dan hanya bakteri pembentuk polisakarida ekstraseluler yang dapat tumbuh yakni Streptococcus mutans, Streptococcus bovis, Streptococcus sanguis dan Streptococcus salivarius sehingga pada 24 jam pertama terbentuklah lapisan tipis yang terdiri dari jenis coccus. Suasana lingkungan pada lapisan plak ini masih bersifat aerob sehingga hanya mikroorganisme aerobik dan fakultatif yang dapat tumbuh dan berkembang biak (Caranza, 2006).

Pada tahap berikutnya dengan adanya perkembangbiakan bakteri maka lapisan plak bertambah tebal Berbagai jenis mikroorganisme lain memasuki plak hal ini dinamakan phenomena of succession. Pada keadaan ini umur plak bertambah dan terjadi pergeseran bakteri ke dalam plak (Semaranayake, 2006).

Vibrio dan jenis filamen terus bertambah, dimana peningkatan yang paling menonjol pada Actinomyces naeslundi (Megananda dkk, 2009).

Menurut Carlsson faktor yang mempengaruhi proses pembentukan plak gigi yaitu: lingkungan fisik meliputi anatomi dan posisi gigi, anatomi jaringan sekitarnya dan permukaan gigi. Gesekan dari makanan dapat mengurangi penumpukan plak dan pengaruh diet terhadap pembentukan plak. Lokasi dan laju pembentukan plak bervariasi di antara individu. Faktor yang mempengaruhi laju pembentukan plak adalah higiene oral, serta faktor faktor pejamu seperti diet dan komposisi serta laju aliran saliva.

Penumpukan plak dalam jumlah sedikit yang tidak terlihat secara visual dapat dideteksi dengan cara menggesekkan probe atau eksplorer sepanjang sepertiga gingival permukaan gigi atau dengan menggunakan bahan pewarna plak (disclosing solution). Pembentukan plak interproksimal lebih sukar terlihat secara visual tetapi dapat dideteksi dengan probe atau eksplorer.

2.6. Karies Gigi

Keyes dan Jordan menyatakan bahwa karies merupakan penyakit multifaktorial yaitu adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab terbentuknya karies. Ada empat faktor utama yang memegang peranan yaitu : faktor host atau tuan rumah, faktor agen atau mikroorganisme, faktor substrat atau diet dan faktor waktu.

2.7.Pengukuran Tingkat Kebersihan Gigi dan Mulut

Adanya plak atau debris di permukaan gigi dapat dipakai sebagai indikator kebersihan mulut. Indeks debris yang sering dipakai untuk menilai kebersihan mulut adalah Indeks kebersihan mulut (OHI = Oral Hygiene Index) dari Green dan Vermillon tahun 1964 (Sutatmi Suryo, 1977). Cara lebih sederhana sehingga memudahkan penelitian dengan sampel besar dipakai OHI-S (Oral Hygiene Index Simplified), yaitu memberi skor debris (DI) dan calculus indeks (CI) kepada enam permukaan gigi tertentu (Green dan Vermillon, 1964). Keuntungan OHI-S adalah : kriteria objektif, pemeriksaan dilakukan dengan cepat, tingkat reproducibility yang tinggi dimungkinkan dengan masa latihan yang minimum dan dapat mengevaluasi kebersihan gigi dan mulut secara pribadi.

2.8. Efektivitas

Efektivitas dapat didefinisikan dengan empat hal yang mengambarkan tentang efektivitas, yaitu:

a) Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.

b) Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.

c) Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat.

d) Menangani tantangan masa depan.

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.

Efektivitas menurut Hidayat (2010) yang menjelaskan bahwa: suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Martoyo (2011) mendefinisikan efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

harapan yang dicita-citakan atau suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.9. Landasan Teori

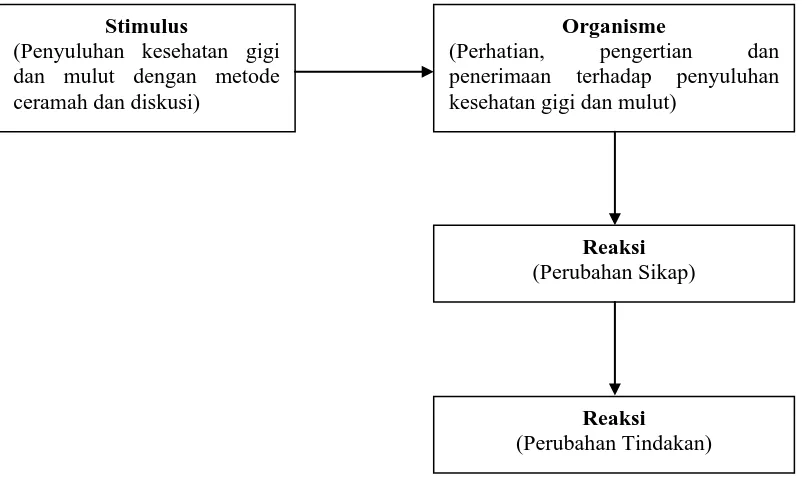

Teori S-O-R (Stimulus Organism Response Theory) singkatan dari Stimulus -Organism-Response. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung kepada kualitas rangsang atau stimulus yang berkomunikasi dengan organisme. Artinya, kualitas dari sumber komunikasi misalnya kredibilitas kepemimpinan, dan gaya berbicara sangat menentukan keberhasilan perubahan perilaku seseorang, kelompok atau masyarakat.

Menurut stimulus response ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Jadi unsur–unsur

Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih bersifat menetap daripada perilaku yang tidak didasari pengetahuan. Perilaku diukur dari pengetahuan, sikap, dan tindakan. Seseorang yang mempunyai peningkatan pengetahuan akan bersikap mendukung dan akan tercermin dalam bentuk tindakan atau tingkah laku yang lebih baik (Notoatmodjo, 2003).

Maulana (2009) menguraikan penyuluhan kesehatan dengan tujuan jangka pendek adalah jangkauan terlaksananya kegiatan penyuluhan, jangka menengah adalah terciptanya pengetahuan, pengertian, penerimaan dan norma dan tujuan jangka panjang adalah perilaku sehat. Perubahan perilaku (pengetahuan) yang merupakan respon organism terhadap stimulus (rangsangan dari luar).

Gambar 2.1 Kerangka Teori S-O-R Stimulus

(Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut dengan metode ceramah dan diskusi)

Organisme

(Perhatian, pengertian dan

penerimaan terhadap penyuluhan kesehatan gigi dan mulut)

Reaksi (Perubahan Sikap)

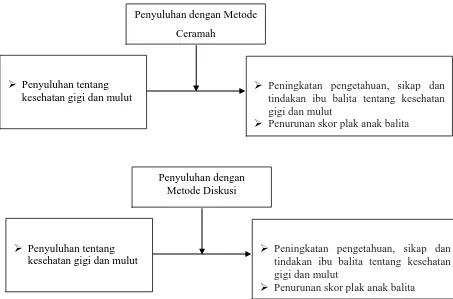

2.10. Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan landasan teori di atas maka penelitian ini dirumuskan kerangka konsep penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian Penyuluhan tentang

kesehatan gigi dan mulut

Peningkatan pengetahuan, sikap dan tindakan ibu balita tentang kesehatan gigi dan mulut

Penurunan skor plak anak balita Penyuluhan dengan Metode

Ceramah

Penyuluhan tentang

kesehatan gigi dan mulut

Peningkatan pengetahuan, sikap dan tindakan ibu balita tentang kesehatan gigi dan mulut

Penurunan skor plak anak balita Penyuluhan dengan