INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015

Nomor ISSN : -

Nomor Publikasi : 3403.16.27

Katalog BPS : 4102002.3403

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : vi rumawi + 53 halaman

Naskah :

Nur Hidayati, S.ST

Editor:

Amir Mishbahul Munir, S.ST, M.Si

Gambar Kulit :

Buhari Muslim, S.ST

Diterbitkan oleh :

BPS Kabupaten Gunungkidul

SAMBUTAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan untuk memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi saja.

Upaya pemberdayaan manusia secara komprehensif merupakan tujuan utama pembangunan serta menjadi indikator keberhasilan pembangunan itu sendiri. Buku ini membahas aspek pembangunan manusia sebagai sasaran pembangunan dengan maksud sebagai bahan evaluasi hasil pemberdayaan manusia yang telah dicapai.

Dengan terwujudnya publikasi ini, atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang terlibat, saya ucapkan terima kasih.

Wonosari, November 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Kepala,

Ir. Syarief Armunanto, M.M. NIP. 19590728 199003 1 003

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 ini merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS). Secara garis besar publikasi ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul tahun 2015.

Adapun data dan informasi yang disajikan terdiri dari situasi pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul, hasil penghitungan besaran IPM beserta komponen-komponen serta perkembangannya, dis-paritas IPM antar wilayah, dan posisi absolut antar wilayah dalam pembangunan ekonomi dan pem-bangunan manusia secara simultan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terbitnya publikasi ini, kami sampaikan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Wonosari, September 2015

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul

Kepala,

Drs. Sumarwiyanto NIP. 196707131993031001

Kata Pengantar i Daftar Isi ii Daftar Tabel iv Daftar Gambar vi I. Pendahuluan 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Tujuan Penulisan 4 1.3 Manfaat Penulisan 5 1.4 Sistematika Penulisan 5 II. Metodologi 7

2.1 Sejarah Penghitungan IPM 7

2.2 Sumber Data 7

2.3 Metode Penyusunan Indeks 8

2.4 Besaran Skala IPM 13

III. KONDISI UMUM PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2015 14

3.1 Kependudukan 14

3.2 Kondisi Kesehatan 19

3.2.1 Sarana Kesehatan 19

3.2.2 Derajat Kesehatan Masyarakat 23

3.3 Kondisi Pendidikan 30

3.3.1 Harapan Lama Sekolah 32

3.3.2 Rata-rata Lama Sekolah 33

3.3.3 Tingkat Partisipasi Sekolah 34

3.3.4 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan 35

3.4 Kondisi Perekonomian 36

3.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 37

3.4.2 Struktur Ekonomi Regional 37

3.4.3 Pertumbuhan Ekonomi 39

3.4.4 PDRB per Kapita 40

IV Perkembangan Komponen IPM 42

4.1 Perkembangan Kesehatan 42

4.2 Perkembangan Pendidikan 44

4.2.1 Perkembangan Harapan Lama Sekolah 44

4.2.2 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah 45

4.3 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan 46

4.4 Perkembangan IPM 48

4.5 Pertumbuhan IPM 49

V Disparitas IPM Antar Wilayah 50

VI Penutup 52

No Judul Tabel Hal.

2.1 Dimensi, Indikator dan Indeks Pembangunan Manusia Metode Lama dan

Metode Baru 8

2.2 Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Dalam Penghitungan IPM 11

2.3 Klasifikasi Capaian IPM 13

3.1 Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, dan Posyandu di

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 20

3.2 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2015 27

3.3 Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Dokter /Tenaga

Kesehatan-Menurut Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul 28

3.4 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2011-2015 (persen) 38

5.1 Indikator IPM Kabupaten Gunungkidul 2011-2015 50

5.2 Perbandingan Nilai IPM Kabupaten Gunungkidul dengan Daerah Lainnya di

Provinsi D I Yogyakarta 51

No. Judul Gambar Hal.

3.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Gunungkidul Tahun 2010-2015 14

3.2 Kepadatan Penduduk/Km2 Gunungkidul Tahun 2015 15

3.3 Piramida Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 17

3.4 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2015 18

3.5 Persentase Tenaga Penolong Kelahiran Terakhir di Gunungkidul Tahun 2015 24 3.6 Persentase Penggunaan Imunisasi Pada Balita di Kabupaten Gunungkidul Tahun

2015 25

3.7 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Kabupaten

Gunung-kidul Tahun 2015 26

3.8 Persentase Penduduk yang berobat jalan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 27 3.9 Persentase Alasan Utama Penduduk Tidak Berobat Jalan di Kabupaten

Gunungkid-ul Tahun 2015 27

3.10 Persentase Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum di

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 28

3.11 Persentase Jarak Air Sumur/Pompa/Mata Air untuk Minum ke Tempat

Penampun-gan Limbah di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 29

3.12 Persentase Penggunaan Fasilitas Air Minum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 29 3.13 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2011-2015 33

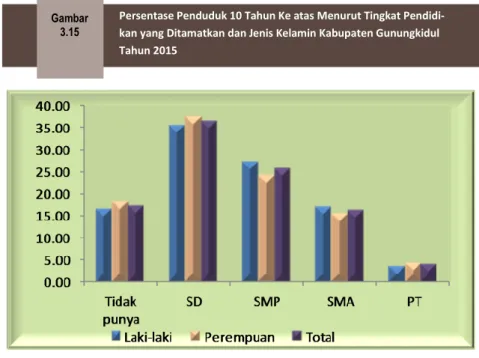

3.14 Angka Partisipasi Murni(APM) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 35 3.15 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke atas Menurut Tingkat Pendidikan yang

Dita-matkan dan Jenis Kelamin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 36

3.16

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 (%)

403.17

PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 (Juta

Rupiah)

41

4.1

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015

44

4.2

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015

45

4.3

Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015

46

4.4

Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Gunungkidul Tahun

2011-2015

47

4.5

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunungkidul Tahun

2011-2015

48

4.6

Pertumbuhan IPM di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015

49

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja perekonomian suatu daerah seringkali diukur dengan besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan parameter keberhasilan kinerja ekonomi yang identik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Menurut Konferensi Internasional bertema Asia 2015 di London pada 6-7 Maret 2006 paradig-ma tersebut tidak selaparadig-manya efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan menekan angka pengangguran bila tidak diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan.

Besaran PDRB Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 13,83 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 11,15 triliun. Sementara pertum-buhan ekonomi Gunungkidul tahun 2015 sebesar 4,81 persen terhadap tahun 2014 (year on year). Pada tahun 2014 kategori jasa keuangan dan asuransi memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi akan tetapi pada tahun 2015 ini kategori jasa lainnya mengambil alih posisi pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 8,65 persen.

Persentase penduduk miskin di Gunungkidul tahun 2015 mencapai 21.73 persen. Angka ini merupa-kan angka tertinggi jika di bandingmerupa-kan dengan kabupaten/kota se D I Yogyakarta. Sedangmerupa-kan persentase penduduk miskin terendah berada di Kabupaten Sleman, dimana persentasenya hanya 9,46 persen.

Indikator penting ketenagakerjaan yang sering mendapatkan perhatian adalah terkait isu penganggu-ran. Jumlah pengangguran pada Agustus 2015 sebanyak 11.526 orang sedangkan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 397.984 orang. Dengan membadingkan jumlah pengangguran ter-hadap jumlah angkatan kerja didapatkan Tingkat Pngangguran Terbuka Di kabupaten Gunungkidul pada Agustus 2015 yaitu sebesar 2,90 persen

Kinerja perekonomian yang diukur melalui besaran nilai PDRB agar dapat dinikmati sebesar-besarnya oleh seluruh masyarakat, maka pendapatan tersebut harus terdistribusi secara merata. Pengukuran seberapa besar kemerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan/pengeluaran konsumsi masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan koefisien gini ratio. Bila diperbandingkan, diperoleh fakta bahwa gini ratio tahun 2015 di Kabupaten Gunungkidul ketimpangan distribusi pendapatan semakin tinggi. Hal ini dijelaskan oleh nilai koefisien gini ratio yang mengalami peningkatan dari 0,29 di tahun 2014 menjadi 0,31 di tahun 2015.

Tingkat kemerataan pendapatan menurut Bank Dunia dengan mengelompokkan menjadi 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah dan 20 persen penduduk berpendapatan teratas juga menggambarkan kondisi yang serupa. Ketidakmerataan pendapa-tan terutama terjadi pada kelompok 40 persen penduduk berpendapapendapa-tan rendah dan 20 persen berpenda-patan teratas. Pada tahun 2015 pada kelompok berpendaberpenda-patan rendah, distribusi pendaberpenda-patan yang se-mestinya diterima 40 persen penduduk ternyata hanya 21.20 persen. Sementara pada kelompok penduduk dengan pendapatan teratas yang semestinya menerima distribusi pendapatan sebesar 20 per-sen ternyata pada kelompok ini menikmati 41.01 perper-sen dari total pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi Gunungkidul 2015 lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi D I Yogyakarta (4,94). Relatif tingginya capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul dinilai belum berkualitas karena disisi lain persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka masih tergolong tinggi. Disamping itu koefisien gini ratio yang tidak mengalami perbaikan yang signifikan menggambarkan distri-busi pendapatan yang tidak merata.

Penjelasan diatas menggambarkan bahwa pengukuran keberhasilan pembangunan yang hanya didasarkan pada tingginya angka pertumbuhan ekonomi saja dirasakan kurang efektif. Diperlukan sebuah parameter lainnya yang bersama-sama dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Kemudian muncullah sebuah paradigma untuk mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi manusia atau lebih dikenal dengan pembangunan manusia.

Mengapa pembangunan manusia?. Banyak alasan mengapa pembangunan manusia mendapatkan tempat yang istimewa dalam program pembangunan. Dalam sejarah didunia terbukti bahwa sangat jarang negara yang mampu berkembang dan tumbuh hanya dengan mengandalkan sumber daya alam yang di-milikinya. Korea Selatan dan Korea Utara adalah sebuah contoh kontras keberhasilan dan kegagalan pembangunan. Korea Utara jauh tertinggal dibandingkan dengan Korea Selatan yang miskin sumber daya alam tetapi sukses dalam mengembangkan sumber daya manusia. Disamping itu pengalaman menunjuk-kan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dianggap mampu mengurangi kemiskinan menjadi kurang efektif tanpa diimbangi dengan pengurangan kesenjangan pendapatan. Fakta lainnya yaitu di Amerika Latin membuktikan bahwa tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan telah menghambat poten-si-potensi pertumbuhan ekonomi. Masalah itu sebagian besar timbul karena negara-negara Amerika Latin cenderung mengabaikan investasi pada manusia, khususnya rumah tangga miskin. Akibatnya, saat kes-empatan ekonomi meluas, kelompok rumah tangga ini tertinggal dan pada gilirannya menimbulkan masa-lah sosial.

manu-sia, baik dalam meningkatkan akses dan kualitas di bidang pendidikan maupun meningkatkan akses, kualitas, dan layanan di bidang kesehatan.

Pembangunan manusia adalah suatu proses memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. Di antara pilihan-pilihan hidup yang terpenting adalah pilihan untuk hidup sehat, untuk menikmati umur panjang dan sehat, untuk hidup cerdas, dan berkehidupan mapan.

Paradigma pembangunan manusia terdiri dari empat komponen utama, yaitu:

• Produktivitas. Masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia.

• Ekuitas. Masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat ber-partisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini.

• Kesinambungan. Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manu-sia, lingkungan hidup harus dilengkapi.

• Pemberdayaan. Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan tanpa mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Tingkat capaian pembangunan manusia telah mendapatkan perhatian dari penyelenggara negara agar hasil-hasil pembangunan tersebut dapat diukur dan dibandingkan. Terdapat berbagai ukuran pem-bangunan manusia yang telah dibuat, namun tidak seluruhnya dapat dijadikan sebagai sebuah ukuran standar yang dapat digunakan untuk perbandingan antar waktu dan antar wilayah. Oleh karena itulah Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan sebuah ukuran standar pembangunan manusia yang dapat digunakan secara internasional yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Indeks komposit ini terbentuk atas empat komponen indikator, yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita disesuaikan. Indikator angka harapan hidup merefleksikan dimensi hidup sehat dan umur panjang. Indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merepresentasikan output dari dimensi pendidikan. Indikator pengeluaran per kapita disesuaikan untuk menjelaskan dimensi hidup layak.

Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan peningkatan IPM sebagai manifestasi dari pembangunan manusia. Hal ini dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan

dan memperluas pilihan-pilihan manusia (enlarging the choice of the people). Dua faktor penting yang dinilai efektif dalam pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Kedua faktor ini merupa-kan kebutuhan dasar manusia untuk mengembangmerupa-kan potensi yang ada dalam dirinya.

Capaian pembangunan manusia yang tinggi diperlukan sebuah percepatan untuk mendapatkan hasil yang optimal bagi tiap daerah. Berdasarkan pengalaman pembangunan manusia di beberapa negara, untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan dengan distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Sebagai contoh sukses adalah Korea Selatan yang tetap konsisten mengaplikasikan dua hal tersebut. Sebaliknya Brazil harus mengalami kegagalan karena ketimpangan distribusi pendapatan dan alokasi belanja publik yang kurang memadai untuk bidang pendidikan dan kesehatan (UNDP, Bappenas, BPS, 2004).

Perhatian pemerintah Indonesia akan isu perkembangan pembangunan manusia kini semakin baik. Hal ini ditandai dengan dijadikannya IPM sebagai salah satu alokator Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar wilayah (fiscal gap) dan memacu percepatan pembangunan di daerah. Alokator lain yang digunakan untuk mendistribusikan DAU adalah luas wilayah, jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Dengan adanya DAU diharapkan daerah yang mempunyai IPM rendah mampu untuk mengejar ketertinggalannya dari daerah lain yang mempunyai IPM lebih baik karena memperoleh alokasi dana yang berlebih. Namun hal ini tergantung pada kebijakan dan strategi pembangunan dari masing-masing daerah apakah mampu memanfaatkan kucuran dana yang ada untuk mencapai hasil pembangunan khususnya pembangunan manusia secara lebih baik.

Publikasi “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015” ini diharapkan

mam-pu memberikan gambaran tentang kondisi, posisi dan perkembangan pembangunan manusia serta kom-ponen-komponen penyusunnya dibandingkan dengan daerah lain dan periode sebelumnya.

1.2 Tujuan Penulisan

Secara umum publikasi ini menyajikan data dan analisis indeks pembangunan manusia di Kabupat-en Gunungkidul tahun 2015. Untuk melihat perkembangan dan keterbandingan antar waktu serta wila-yah, umumnya data disajikan dari tahun 2012-2015 untuk membandingkan dengan kondisi sebelumnya serta disajikan menurut kabupaten/kota.

Secara khusus, tujuan dari penulisan publikasi ini adalah:

ke tahun.

2. Menyajikan analisis indeks pembangunan manusia dan perkembangannya serta komponen-komponen indeks pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul dari tahun ke tahun.

3. Menyajikan analisis disparitas pembangunan manusia antar wilayah di Kabupaten Gunungkidul tahun 2015.

1.3 Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin dicapai dari penyusunan publikasi ini adalah:

1. Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan dalam memantau proses pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul secara berkesinambungan.

2. Selain sebagai sumber informasi dalam pemantauan pembangunan manusia, data dan informasi da-lam publikasi ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dada-lam perencanaan pembangunan manu-sia pada tahap pembangunan selanjutnya.

3. Publikasi ini dapat dijadikan rujukan atau referensi keilmuan bagi masyarakat pendidikan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 disusun menjadi beberapa bab dan diorganisasikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan bab permulaan yang dimulai dengan latar belakang pentingnya penyusunan publikasi yang menggambarkan proses pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat. Ulasan selanjutnya dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat dari publikasi ini. Bab ini ditutup dengan siste-matika penulisan.

Bab II Metodologi mengulas sumber data, sejarah penghitungan IPM dan metode penyusunan indeks. Metode penghitungan masing-masing komponen IPM juga disertakan dalam sub bab metode penghi-tungan IPM.

Bab III Kondisi Umum Pembangunan Manusia di Kabupaten Gunungkidul memberikan gambaran secara lengkap hasil-hasil pembangunan manusia. Pembahasan difokuskan bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

Bab selanjutnya yakni Bab IV menganalisis perkembangan komponen IPM. Pembahasan diperluas dengan melakukan komparasi pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul dengan nasional, pem-bahasan perkembangan IPM dan pertumbuhan IPM.

Bab V mengulas disparitas IPM antar wilayah. Didalamnya dapat diketahui bagaimana posisi relatif IPM kabupaten/kota di tingkat provinsi dan posisi relatif provinsi di tingkat nasional. Analisis dsiparitas IPM diperdalam dengan menggunakan indeks disparitas.

Publikasi ini ditutup dengan Bab VI. Bab Penutup ini terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran yang berisi ringkasan dari paparan pada Bab III hingga Bab V sekaligus sebagai jawaban atas tujuan dari penyusunan publikasi ini.

BAB II

METODOLOGI

2.1 Sejarah Penghitungan IPM

IPM pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui laporan pembangunan manusia (Human Development Report) dengan tujuan untuk mengetahui perkem-bangan pembangunan kualitas manusia di 177 negara.

Di Indonesia, pemantauan pembangunan manusia mulai dilakukan pada tahun 1996. Laporan pem-bangunan manusia tahun 1996 memuat informasi pempem-bangunan manusia untuk kondisi tahun 1990 dan 1993. Cakupan laporan pembangunan manusia terbatas pada level provinsi. Mulai tahun 1999, informasi pembangunan manusia telah disajikan sampai level kabupaten/kota.

Penghitungan IPM di seluruh Indonesia pada tahun 2015 menggunakan metode baru. Alasan per-tama yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM adalah ada beberapa indikator su-dah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM metode lama dianggap sudah tidak sesuai. Penggunaan rumus rata-rata arit-matik pada IPM metode lama tersebut mengakibatkan ada informasi yang tertutup dikarenakan capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah:

1. Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010-SP2010, Proyeksi Penduduk).

2. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional-SUSENAS).

3. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

4. Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan Standar UNDP untuk keterbandingan glob-al, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

2.3 Metode Penyusunan Indeks

IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi. Ketiga dimensi tersebut ada-lah dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan dan kehidupan yang layak.

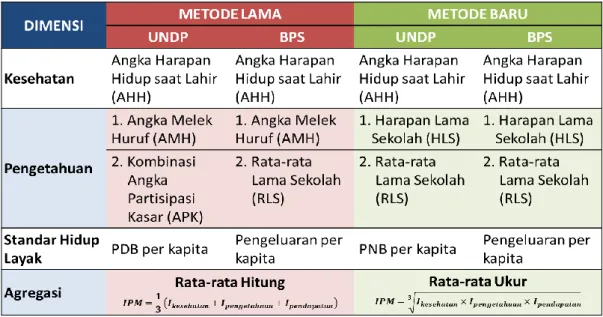

Tabel 2.1 Dimensi, Indikator dan Indeks Pembangunan Manusia Metode Lama dan Metode Baru

Angka harapan hidup pada saat lahir (Life Expectancy - E0)

Angka harapan hidup pada saat lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asum-si tidak ada perubahan pola mortalitas menurut kelompok umur. Adapun langkah-langkah penghitungan angka harapan hidup adalah:

a. Mengelompokkan umur wanita dalam interval 15 – 19, 20 – 24, 25 – 29, 30 – 34, 35 – 39, 40 – 44, dan 45 – 49 tahun.

b. Menghitung rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin menurut kelompok umur pada huruf a di atas.

c. Input rata-rata anak lahir hidup dan anak masih hidup pada huruf b pada paket program MORTPACK sub program CEBCS.

d. Gunakan metode Trussel untuk mendapatkan angka harapan hidup saat lahir. Referensi waktu yang digunakan 3 atau 4 tahun sebelum survei.

Rata-rata lama sekolah - RLS (Mean Years of Schooling - MYS)

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Langkah-langkah penghitungan rata-rata lama sekolah sebagai berikut:

a. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. b. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

c. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

d. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

e. Menghitung rata-rata lama sekolah dengan melakukan agregat data menggunakan fungsi mean. Untuk menghitungnya dapat menggunakan paket Program SPSS.

Harapan Lama Sekolah – HLS (Expected Years of Schooling – EYS)

a. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

b. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jen-jang.

c. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

d. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren.

e. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam. HLS dihitung dengan formula sebagai berikut:

n a i ti t i t aP

E

FK

HLS

Keterangan:

: Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t : Jumlah Penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t : Jumlah Penduduk usia i pada tahun t

FK : Faktor koreksi pesantren Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

a. Menghitung standar hidup layak didekati dengan pengeluaran per kapita disesuaikan yang diten-tukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

b. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Formulanya adalah sebagai berikut:

Keterangan:

: Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012 : Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun pada tahun t

IHK(t,2012) : IHK tahun t dengan tahun dasar 2012

c. Perhitungan paritas daya beli (PPP) pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 ko-moditas merupakan makanan dan sisanya merupakan koko-moditas non makanan. Metode penghi-tungannya menggunakan Metode Rao dengan formula sebagai berikut:

Keterangan : PPP : Paritas daya beli

Pik : Harga komoditas i di Jakarta Selatan pij : Harga komoditas i di kab/kota j

m : Jumlah komoditas t a HLS

E

t iP

t i m m i ik ij jP

P

PPP

1 1

100

) 2012 , ( ' *

t t tIHK

Y

Y

* tY

' tY

d. menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan dengan rumus berikut:

: Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan

: Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

Menghitung IPM

a. Setelah masing-masing komponen IPM dihitung, maka masing-masing indeks dihitung dengan per-samaan:

X(i,j) = Indeks komponen ke-i dari kabupaten ke –j;

X(i-min) = Nilai minimum dari Xi

X(i-maks) = Nilai maksimum dari Xi

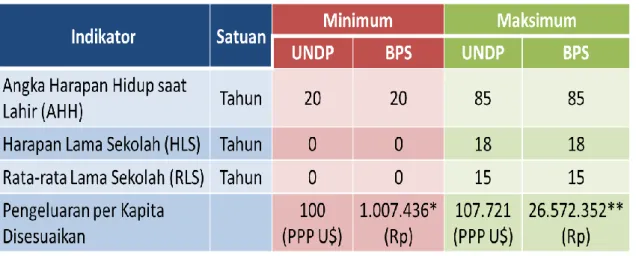

Nilai maksimum dan minimum dare masing-masing indeks tercantum pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.2 Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Dalam Penghitungan IPM

PPP

Y

Y

t

t

*

*

*

* * t Y * t Y

( ) ( min)

min) ( ) , (

i maks i i j i j) ( i,X

X

X

X

X

Indeks

min

minAHH

AHH

AHH

AHH

I

maks kesehatan

b. Menghitung indeks per dimensi: Indeks Kesehatan:

Indeks Pengetahuan

Dimana:

Indeks Hidup Layak

c. Nilai IPM dapat dihitung sebagai berikut:

d. Menghitung Pertumbuhan IPM : digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu tertentu.

Keterangan:

IPMt : IPM suatu wilayah pada tahun t IPMt-1 : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

2

RLS HLS n pengetahuaI

I

I

I

HLS=

I

RLS=

(HLS – HLS

min)

/(HLS

maks— HLS

min); dan

(RLS – RLS

min)

/(RLS

maks— RLS

min)

)

ln(

)

ln(

ln

ln

minpendapatan

pendapatan

pendapatan

pendapatan

I

maks min layak hidup

3

layak

hidup

pendidikan

kesehatan

I

I

I

IPM

100

1 1

t t tIPM

IPM

IPM

IPM

n

Pertumbuha

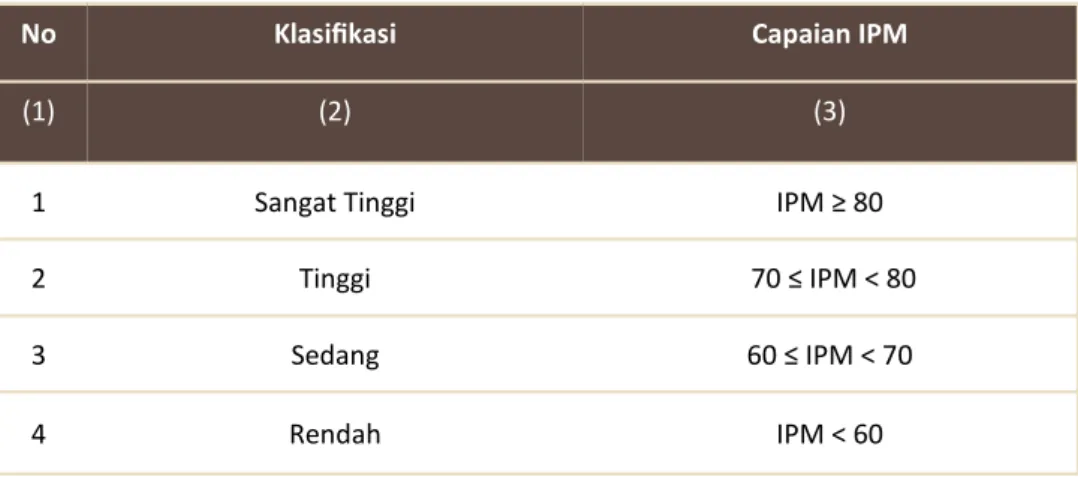

2.4 Besaran Skala IPM

IPM suatu wilayah dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori. Keempat kelompok itu adalah (UNDP, 2010):

Tabel 2.3 Klasifikasi Capaian IPM

No Klasifikasi Capaian IPM

(1) (2) (3)

1 Sangat Tinggi IPM ≥ 80

2 Tinggi 70 ≤ IPM < 80

3 Sedang 60 ≤ IPM < 70

3.1 Kependudukan

Dalam proses pembangunan, penduduk merupakan faktor penting yang harus diperhatikan karena sumber daya alam yang tersedia tidak akan mungkin dapat berdaya guna tanpa adanya peranan dari manusia. Dengan adanya manusia, sumber daya alam tersebut dapat dikelola untuk memenuhi kebu-tuhan hidup secara berkelanjutan. Besarnya peran penduduk tersebut maka pemerintah dalam me-nangani masalah kependudukan tidak hanya memperhatikan pada upaya pengendalian jumlah dan per-tumbuhan penduduk saja tetapi lebih menekankan kearah perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi dan mendatangkan manfaat yang besar bila memiliki kualitas yang baik, namun besarnya jumlah penduduk tersebut dapat menjadi beban dan men-imbulkan masalah sosial bila kualitasnya rendah. Informasi kependudukan yang baik sangat diperlukan dalam menunjang ke arah pembangunan manusia yang berkualitas.

Diperlukan peranan pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan dengan berorientasi pada pembangunan berbasis kependudukan. Berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan terutama yang berkaitan dengan masyarakat luas dengan mempertimbangkan indikator-indikator demografi dan kependudukan untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari pertumbuhan penduduk yang cepat.

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk 2010-2035

BAB III

KONDISI UMUM PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2015

Gambar

Berdasarkan Proyeksi Hasil Sensus Penduduk (SP) 2010, jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015 tercatat sebanyak 704.026 jiwa. Selama periode 2010-2015, jumlah penduduk mengalami pertumbuhan rata-rata0,78 persen per tahun.Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Gunungkidul mencapai 473,98 jiwa/km2. Dilihat menurut komposisinya, penduduk Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 340.531 penduduk laki-laki dan 363.495 penduduk perempuan sehingga rasio jenis kelaminnya tercatat sebesar 93,68 persen. Hal ini berarti dari setiap seratus orang penduduk perempuan di Kabupaten Gunungkidul terdapat sekitar 94 orang penduduk laki-laki. Selama beberapa tahun terakhir rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Gunungkidul berada pada kisaran 94 persen. Salah satu faktor yang cukup mempengaruhi adalah mobilitas penduduk laki-laki yang lebih tinggi dari penduduk wanita, terutama pada penduduk yang sudah berusia kerja. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia bagi para penduduk yang mulai memasuki usia kerja menyebabkan banyak penduduk laki-laki produktif yang ke luar Gunungkidul untuk mencari pekerjaan.

Sumber : BPS, Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk 2010-2035 Gambar

3.2 Kepadatan Penduduk/Km

Apabila di lihat menurut wilayah di Gunungkidul, jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Won-osari yaitu sebesar 82.103 jiwa atau sekitar 25,75 dan 11,66 persen dari total penduduk Gunungkidul. Se-mentara jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Purwosari hanya sebesar 20.183 jiwa (2,87 persen dari total penduduk Gunungkidul). Untuk daerah yang memiliki kepadatan penduduk terbesar juga diduduki oleh Kecamatan Wonosari dan daerah yang memiliki kepadatan penduduk paling kecil yaitu Kecamatan Girisubo.

Ditinjau menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, mayoritas penduduk Kabupaten Gunungkidul yang berumur 15 tahun ke atas didominasi oleh mereka yang menamatkan tingkat pendidikan SD ke bawah. Jumlahnya mencapai 50,84 persen. Kelompok penduduk yang telah menamatkan pendidikan sampai tingkat SMP jumlahnya sekitar 26,68 persen. Adapun mereka yang menamatkan pendidikan sampai SMA tercatat sebesar 11,10 persen dan selebihnya sekitar 11,38 persen adalah penduduk yang menamatkan pendidikan tingkat Diploma ke atas.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, proporsi penduduk yang hanya berpendidikan SD ke bawah sedikit naik dari 50,58 persen menjadi 50,84 persen. Untuk persentase mereka yang berpendidikan SMP juga naik dari 23,62 persen menjadi 26,68 persen sedangkan yang berpendidikan SMA turun 11,10 persen dari 18,16 persen pada tahun sebelumnya. Adapun penduduk yang mengenyam pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi naik dari angka 7,64 persen menjadi 11,38 persen.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi DIY, Kabupaten Gunungkidul masih memiliki persentase penduduk yang menamatkan pendidikan sampai dengan tingkat SD yang terbesar. Hal ini menandakan secara relatif rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Gunungkidul masih lebih rendah dibandingkan daerah lainnya. Kondisi ini membawa konsekuensi perlunya upaya lebih kuat untuk meningkatkan tingkat pendidikan penduduk baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal. Berdasarkan klasifikasi wilayahnya juga terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara daerah perkotaan dan pedesaan seputar pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduknya. Hal ini terkait dengan belum meratanya persebaran fasilitas dan sarana belajar serta jumlah pengajar pada masing-masing tingkat sekolah.

Struktur penduduk Gunungkidul dapat diketahui dari komposisi penduduk menurut kelompok umur. Dalam Gambar 3.4, piramida penduduk menggambarkan struktur penduduk yang dibagi ke dalam kelompok umur. Dari komposisi sebaran penduduk menurut kelompok umur tersebut terlihat bahwa penduduk Gunungkidul paling banyak didominasi oleh penduduk usia 65-69 tahun yaitu sebesar 91.474 jiwa atau seki-tar 12,99 persen yang sebagian besar adalah perempuan yang persentasenya mencapai 56,55 persen dari penduduk usia tersebut. Sedangkan untuk penduduk usia 20-24 tahun memiliki jumlah yang paling sedikit

yaitu sebesar 34.373 jiwa atau hanya 4.88 persen dari penduduk Gunungkidul. Tingginya jumlah penduduk usia tuan dan rendahnya jumlah penduduk usia produktif ini dikarenakan penduduk pada usia 20-24 tahun sebagian besar bekerja atau melanjutkan belajar di luar Gunungkidul dan kembali ke Gunungkidul lagi ketika sudah tidak produktif lagi. Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015 tergolong pada penduduk usia tua karena memiliki median umur 38,21 tahun. Sesuai dengan kriteria penduduk usia tua adalah bila median umur di suatu daerah lebih dari 30 tahun.

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk 2015

Salah satu implikasi dari struktur umur tua adalah tingkat beban ketergantungan yang tinggi. Rasio ketergantungan (dependency ratio) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produk-tif untuk menanggung hidup penduduk yang belum produkproduk-tif dan tidak lagi produkproduk-tif. Demikian pula se-baliknya. Implikasi lain dari struktur umur tua adalah tingginya tingkat penganguuran di Gunungkidul. Ka-rena usia 65 tahun keatas cenderung untuk tidak bekerja lagi akan tetapi dalam penghitungan angka Penganguran masih masuk dalam angkatan kerja ( usia 15 tahun keatas).

Gambar

mografi. Bonus Demografi adalah sebuah kondisi dimana rasio ketergantungan mencapai nilai terendah dibandingkan dengan tahun sebelum dan sesudahnya. Dengan kata lain jumlah penduduk usia produktif berada pada jumlah yang paling maksimum. Bagaimana dengan Gunungkidul?. Bila dilihat dari struktur umurnya dalam piramida penduduk, maka keadaan itu sulit terjadi dalam beberapa tahun kedepan. Na-mun perlu diperhatikan bahwa bonus demografi seperti pedang bermata dua, penduduk usia produktif besar tetapi menganggur justru akan menimbulkan masalah multidimensional.

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk 2015

Gambar 3.5 memberikan informasi bahwa persentase penduduk produktif dan non produktif baik itu secara agregat maupun gender menunjukkan kecenderungan yang sama. Baik itu penduduk laki-laki maupun perempuan serta total penduduk menunjukkan distribusi yang hampir seragam. Dependency ratio, angka rasio ketergantungan yang menyatakan besarnya beban yang menjadi tanggungan kelompok umur produktif tahun 2015 terhitung sebesar 70,56 yang berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 71 orang yang belum produktif dan sudah tidak produktif lagi. Angka tersebut didapatkan dari data jumlah penduduk kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 412.773 jiwa atau sekitar 58,63 persen. Sedangkan sisanya, sebanyak 291.253 jiwa atau 41,37 persen merupakan penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) dan kelompok umur tua (65 tahun keatas). Namun demikian, ukuran ini masih sangat kasar karena hanya memandang penduduk dari sisi umur saja. Sementara sisi yang lain seperti status sekolah, status pekerjaan serta aktivitas sehari-harinya diabaikan.

Gambar 3.4

Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015

22.92 20.26 21.55 58.15 59.08 58.63 18.92 20.66 19.82

Laki-laki Perempuan L+P

3.2 Kondisi Kesehatan

Perhatian pemerintah dalam membangun indeks pembangunan manusia di bidang kesehatan, di-wujudkan melalui penyedian fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan menjadi sebuah indikator yang layak untuk diperhatikan. Disamping itu, indikator lainnya yang dapat digunakan sebagai tolok ukur pembangunan manusia dalam bidang kesehatan adalah manusia sebagai objek pembangunan itu sendiri. Tingkat kesehatan seseorang dapat dilihat dari sejarah kesehatan yang diruntut dari kondisi kesehatannya sejak lahir, balita, anak-anak hingga dewasa. Sedangkan tingkat kesehatan pada masyarakat secara umum dapat dilihat dari tingkat pesakitan atau jumlah keluhan kesehatan, tingkat kematian bayi, penolong kelahiran bayi, dan lain-lain.

3.2.1 Sarana Kesehatan

a. Fasilitas Kesehatan

Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau dan dijangkau oleh se-luruh lapisan masyarakat (universal akses) menjadi prioritas utama. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan kesehatan antara lain rasio fasilitas kesehatan per penduduk.

Upaya mengatasi keluhan kesehatan yang diderita penduduk harus didukung oleh ketersediaan fasilitas dan sarana kesehatan yang mudah diakses oleh penduduk. Disamping itu, keterjangkauan akses dari sisi harga juga perlu diperhatikan. Karakteristik ekonomi sebagian besar masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang masih lemah, harus ditanggulangi dengan memberikan kesehatan relatif murah. Jenis fasilitas kesehatan yang masih menjadi rujukan utama penduduk dalam berobat adalah puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu). Ketersediaan fasilitas kesehatan masyarakat milik Pemerintah yang berbiaya murah ini serta dekat dengan lingkungan penduduk sekitarnya diharapkan mampu memberi layanan kesehatan yang umumnya diderita oleh penduduk seperti penyakit-penyakit yang disebabkan oleh infeksi, bukan penyakit degeneratif.

Sampai dengan tahun 2015, jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 5 rumah sakit, 30 puskesmas dan 110 Puskesmas pembantu. Jika diasumsikan setiap penduduk memiliki akses yang sama terhadap fasilitas tersebut, maka setiap unit puskesmas memiliki beban untuk melayani 23.467 jiwa penduduk dan setiap pustu melayani 6400 jiwa penduduk. Sehingga rata-rata sebuah fasilitas kesehatan baik rumah sakit, puskesmas maupun pustu di Kabupaten Gunungkidul memiliki

beban untuk melayani 4.855 penduduk. Angka ini masih lebih rendah dari rekomendasi PBB yang menyatakan setiap fasilitas puskesmas dan pustu kesehatan yang tersedia maksimal melayani sebanyak 10.000 penduduk.

Di samping kedua fasilitas kesehatan tersebut, masih terdapat juga fasilitas kesehatan lainnya yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta seperti klinik kesehatan, rumah sakit, panti, dokter praktek, perawat praktek, bidan desa dan yang lainnya. Diharapkan pada masa mendatang beban sebuah puskesmas dalam melayani penduduk dapat lebih ringan lagi. Namun karena umumnya tarif fasilitas kesehatan selain puskesmas dan pustu relatif lebih mahal, tidak semua lapisan masyarakat mampu menjangkau dan memanfaatkannya sesuai dengan prosedur berobat yang resmi. Sehingga tumpuan masyarakat untuk memperoleh layanan ke puskesmas dan pustu tetap merupakan pilihan utama bagi penduduk untuk mengatasi masalah kesehatan.

Prasyarat yang cukup menentukan semakin baiknya derajat kesehatan penduduk adalah kondisi makro ekonomi yang meningkat yang akan ditandai pula dengan membaiknya daya beli masyarakat. Hal ini akan menaikkan kemampuan penduduk mengakses fasilitas kesehatan yang memadai jika mengalami

Tabel 3.1

Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, dan Posyandu di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015

Kabupaten/Kota

Rumah

Sakit Puskesmas Polindes Posyandu

Klinik/Balai Kesehatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) Panggang 0 2 1 45 0 Purwosari 0 1 1 32 0 Paliyan 0 1 0 55 0 Saptosari 0 1 0 61 1 Tepus 0 2 1 86 0 Tanjungsari 0 1 0 71 0 Rongkop 0 1 2 100 0 Girisubo 0 1 1 83 0 Semanu 1 2 1 109 1 Ponjong 0 2 1 121 0 Karangmojo 1 2 0 106 0 Wonosari 2 2 0 109 5 Playen 1 2 1 101 0 Patuk 0 2 1 72 0 Gedangsari 0 2 1 67 0 Nglipar 0 2 0 55 2 Ngawen 0 2 1 68 1 Semin 0 2 0 125 0 Papua Barat 5 30 12 1466 10 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul (Data Rumah Sakit), 2015

masalah kesehatan. Pemberian fasilitas berobat terutama kepada keluarga miskin melalui kartu Askeskin/Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) juga akan membantu peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Hal terpenting yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah adalah peningkatan kualitas layanan dari fasilitas yang tersedia serta ketersediaan obat/vaksin yang memadai. Distribusi pelayanan yang merata di semua wilayah juga harus mendapat perhatian serius. Masih besarnya persentase penduduk terutama yang tinggal di daerah pedesaan pinggiran masih kesulitan mengakses sarana kesehatan yang tersedia. Dari sisi biaya kesehatan, sebagian besar masyarakat sudah mampu menjangkau. Namun mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk transportasi ke fasilitas kesehatan yang tersedia.

b. Tenaga Kesehatan

Selain fasilitas kesehatan, hal yang sangat mendukung adalah ketersediaan tenaga kesehatan atau tenaga medis sebagai subjek yang melakukan pengobatan dan penanganan medis. Distribusi tenaga kesehatan di Gunungkidul dapat dilihat pada Tabel 3.2..

Tabel

3.2

Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015

Kabupaten/Kota

Tenaga Kesehatan

Tenaga

Medis KeperawatanTenaga KebidananTenaga

Tenaga Kefarma-sian Tenaga Kesehatan lainnya (1) (2) (3) (4) (5) (6) Panggang 5 14 9 2 8 Purwosari 1 5 5 1 7 Paliyan 2 7 5 1 5 Saptosari 2 8 6 1 4 Tepus 4 13 6 2 6 Tanjungsari 2 4 3 1 7 Rongkop 2 11 2 1 4 Girisubo 3 7 7 0 5 Semanu 4 15 8 2 8 Ponjong 5 22 8 3 10 Karangmojo 4 12 10 2 11 Wonosari 32 153 30 3 12 Playen 6 14 11 1 11 Patuk 4 11 11 2 11 Gedangsari 4 10 7 2 5 Nglipar 3 14 7 1 9 Ngawen 5 13 10 2 9 Semin 4 13 11 2 8 Papua Barat 92 346 156 29 140 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul (Data Rumah Sakit), 2015

Dari Tabel 3.2 , diketahui bahwa jumlah tenaga medis yang paling banyak ada di Kecamatan Wono-sari yaitu sebanyak 32 tenaga medis. Sementara jumlah tenaga medis di kecamatan-kecamatan lain semuanya kurang dari 10 orang. Tenaga kesehatan yang paling banyak di Gunungkidul adalah sebagai tenaga keperawatan, yang jumlahnya mencapai 346 orang. Dimana jumlah perawat yang paling banyak terdapat di Kecamatan Wonosari yaitu sebanyak 153 orang dan yang paling sedikit di Kecamatan Tan-jungsari yang hanya berjumlah 4 orang perawat. Untuk tenaga kebidanan di Gunungkidul juga jumlahnya cukup banyak yaitu 156 orang bidan . Selain itu juga terdapat tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan lainnya yang masing-masing jumlahnya 29 orang dan 140 orang.

Jumlah tenaga medis dalam suatu wilayah tertentu menentukan tingkat pelayanan kesehatan. Rasio antara jumlah tenaga medis yang tersedia dengan jumlah penduduk yang membutuhkan layanan kesehatan idealnya proporsional. Semakin besar rasio penduduk terhadap tenaga medis maka semakin banyak penduduk yang harus dilayani. Implikasinya adalah semakin besar jumlah penduduk yang akan tidak terlayani atau semakin sulit masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga medis. Jika diperhatikan dari jumlah penduduk Gunungkidul tahun 2015 dan jumlah tenaga medis yang tersedia, maka rasio jumlah penduduk terhadap jumlah tenaga medis di Gunungkidul adalah sebesar 7.652, atau mengandung makna bahwa satu tenaga medis rata-rata melayani sekitar 7.652 orang

.

Tabel 3.3

Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Dokter /Tenaga Medis Menurut Kecamatan di Gunungkidul 2015

Kecamatan Jumlah Penduduk Jumlah

Tenaga Medis Rasio Penduduk / Tenaga Medis (1) (2) (3) (4) Panggang 27.635 5 5.527 Purwosari 20.183 1 20.183 Paliyan 30.315 2 15.157 Saptosari 35.722 2 17.861 Tepus 33.240 4 8.310 Tanjungsari 26.786 2 13.393 Rongkop 28.039 2 14.019 Girisubo 23.126 3 7.708 Semanu 53.930 4 13.482 Ponjong 51.912 5 10.382 Karangmojo 50.830 4 12.707 Wonosari 82.103 32 2.565 Playen 56.808 6 9.468 Patuk 31.630 4 7.907 Gedangsari 36.757 4 9.189 Nglipar 30.945 3 10.315 Ngawen 32.964 5 6.592 Semin 51.101 4 12.775

3.2.2 Derajat Kesehatan Masyarakat

Selain dari sarana kesehatan, derajat kesehatan masyarakat juga dijadikan sebagai indikator untuk melihat indeks pembangunan manusia dibidang kesehatan mengingat manusia sebagai objek dari pem-bangunan itu sendiri. Pempem-bangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan untuk meningkatkan pela-yanan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat (universal akses) demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Objek yang dijadikan perhatian dalam pembangunan di bidang kesehatan salah satunya adalah kesehatan pada balita. Keberhasilan dalam meningkatkan tingkat kesehatan pada balita dapat dilihat dari tingkat kematian bayi, penolong kelahiran, dan imunisasi pada balita.

Tingkat pesakitan atau banyaknya keluhan kesehatan menunjukkan seberapa besar kebutuhan pela-yanan kesehatan pada masyarakat. Semakin banyak keluhan kesehatan yang terjadi dalam masyarakat maka tingkat kesehatan masyarakat semakin rendah. Kesehatan pada masyarakat juga dipengaruhi oleh pola hidup sehat yang dilakukan. Salah satunya adalah sistem sanitasi dalam masyarakat. Penggunaan air bersih dan sistem pembuangan tinja dianggap sebagai hal yang perlu diperhatikan.

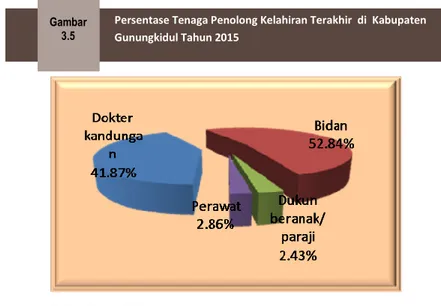

Penolong Kelahiran

Indikator penting terkait dengan kesehatan adalah angka kematian bayi. Angka kematian bayi ber-pengaruh kepada penghitungan angka harapan hidup waktu lahir (e0) yang digunakan dalam salah satu dimensi pada indeks komposit penyusun indeks pembangunan manusia ditilik dari sisi kesehatan. Se-mentara itu salah satu aspek penentu besarnya angka kematian bayi adalah penolong kelahiran. Peno-long kelahiran sebenarnya tidak hanya terkait dengan angka kematian bayi namun juga angka kematian ibu sebagai resiko proses kelahiran. Dalam proses kelahiran bayi tidak dapat dipisahkan antara probabili-ta keselamaprobabili-tan ibu aprobabili-tau anak yang dilahirkan. Keduanya harus diselamatkan dalam resiko besar sebuah kelahiran. Penolong kelahiran yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis lainnya selama ini dianggap lebih baik jika dibandingkan dengan dukun atau famili. Dalam analisis ini digunakan penolong pertama pada kelahiran mengingat pada proses ini sangat mengandung resiko. Tabel 3.5 menunjukkan bahwa 51,84 persen penolong kelahiran balita dilakukan oleh bidan, kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 45,89 persen. Sementara penolong kelahiran tenaga medis lain sebesar 3,64 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 2,62 persen. Penolong kelahiran oleh dokter juga mengalami peningkatan 1,04 persen menjadi 17,80 persen di tahun 2015. Secara umum masyarakat masih dominan (lebih dari dua per tiga) dalam menggunakan jasa tenaga kesehatan terlatih dibandingkan dengan penolong kelahiran tidak terlatih.

Fenomena penolong kelahiran dengan bantuan dukun secara umum memang masih terjadi, dan pa-da beberapa Kecamatan. Di Kabupaten Gunungkidul, apa-da 2,43 persen masyarakatnya masih menggunakan jasa dukun beranak dalam menolong proses persalinan terakhirnya. Sedangkan sebagian besar masyarakat di Gunungkidul sudah mengggunakan tenaga medis dalam menolong kelahiran tera-khirnya yaitu sebesar 97,57 persen dengan rincian 52,84 persen oleh bidan; 41,87 persen oleh dokter kandungan, dan 2,86 persen oleh perawat.

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa penolong kelahiran pertama di Gunungkidul paling utama dilakukan oleh bidan. Selain mayoritas proses persalinan tertangani oleh bidan, dominasi penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya) masih terlihat, ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat untuk menggunakan jasa tenaga kesehatan terlatih masih baik, sehing-ga resiko kematian bayi maupun ibu dapat ditekan, dan tentunya akan menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu.

Imunisasi

Angka kematian bayi sangat berhubungan erat dengan proses kelahiran, setelah itu masih banyak tahap yang harus dilalui seseorang untuk tetap survive terutama selama tahap usia balita. Untuk menja-min kesehatan balitayang rentan dengan ancaman penyakit, sangat perlu diberikan imunisasi agar keke-balan pada tubuh balita dapat terbentuk. Imunisasi yang diberikan pada balita diantaranya adalah imunisasi BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili, dan Hepatitis B. Pemberian imunisasi sebagai salah satu cara untuk mencegah terserang penyakit dan atau menyebabkan kematian. Tabel 3.5 menunjukkan bah-wa di tahun 2015, persentase balita yang mendapatkan imunisasi cukup tinggi untuk semua jenis

Gambar 3.5

Persentase Tenaga Penolong Kelahiran Terakhir di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015

imunisasi yaitu BCG (100 %); DPT (94,64 %); Polio (99,05 %); Campak /Morbili (88,51 %); dan sebanyak 89,88 persen imunisasi Hepatitis B.

Tingkat kesadaran tertinggi terdapat pada jenis imuniasi BCG, sedangkan kesadaran imunisasi ter-endah adalah pada jenis penggunaan imunisasi campak/morbili. Kesadaran dalam mengimunisasi balita sangat penting perannya dalam tumbuh kembang balita. Sebenarnya tidak hanya kesadaran dalam mengimunisasi balita saja yang harus diperhatikan oleh para orang tua, namun juga imunisasi dasar lengkap harus dilakukan.

Imunisasi dasar lengkap adalah pemberian lima vaksin imunisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk bayi dibawah satu tahun. Imunisasi lengkap tersebut yaitu: (1) Hepatitis-B, umur pem-berian kurang dari 7 hari sebanyak satu kali; (2) BCG, umur pempem-berian satu bulan sebanyak satu kali; (3) DPT, umur pemberian dua bulan, tiga bulan, dan empat bulan sebanyak 3 kali; (4) Polio, umur pemberian satu, dua, tiga, dan empat bulan sebanyak empat kali; (5) Campak, umur pemberian sembilan bulan sebanyak satu kali.

Perlu diketahui bahwa informasi pada tabel ini tidak dapat menampilkan apakah balita yang ber-sangkutan telah mendapatkan imunisasi secara lengkap, tetapi hanya menampilkan balita yang telah mendapatkan imunisasi. Pemahaman masyarakat tentang pemberian imunisasi lengkap perlu terus diga-lakkan agar tidak hanya sekedar diberikan imunisasi tetapi imunisasi dasar lengkap.

Tabel 3.6

Persentase Penggunaan Imunisasi Pada Balita di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Sumber : Susenas 2015 0 20 40 60 80 100 BCG Polio DPT HB Campak 100 99.05 94.64 89.88 88.51

Morbiditas/ Tingkat Pesakitan

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah adalah angka kesakitan penduduk dan rata-rata lamanya sakit. Angka kesakitan penduduk merupakan proporsi penduduk yang mengalami gangguan kesehatan sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari, baik bekerja, sekolah maupun yang lainnya. Sedangkan rata-rata lamanya sakit menyatakan rata-rata lamanya hari penduduk mengalami keluhan sampai menyebabkan terganggunya aktivitas. Rata-rata lamanya sakit menunjukkan tingkat keparahan penduduk akibat dari akumulasi sakit yang dirasakan penduduk. Kedua ukuran ini dihitung berdasarkan data hasil Susenas. Waktu rujukan yang digunakan untuk mengamati indikator ini adalah selama sebulan yang lalu dari saat pencacahan. Besaran ini menggambarkan derajat kesehatan penduduk yang diwakili oleh angka kesakitan dan rata-rata lama sakit.

Berdasarkan hasil Susenas, persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan selama tahun 2015 tercatat sebanyak 20,03 persen. Cukup banyak mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 41,84 persen. Akan tetapi tingkat keparahan penyakit yang diukur dari rata-rata lamanya sakit mengalami kenaikan dari 4,68 hari pada tahun 2014 menjadi 5,84 hari pada tahun 2015. Fenomena ini mengindikasikan insiden kesakitan yang terjadi pada masyarakat relatif menurun akan naiknya angka rata-rata lama kesakitan mengindikasikan tingkat pelayanan fasilitas kesehatan yang tidak lebih baik. Angka kesakitan penduduk yang cukup tinggi ini membutuhkan perhatian serius melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan

Gambar 3.7

Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015

Sumber : Susenas 2015

14.5

38.5 38.3 41.84

20.03

penyakit yang diderita oleh penduduk.

Keluhan kesehatan yang banyak dialami oleh masyarakat adalah penyakit akibat perubahan musim seperti pilek, batuk dan panas. Penyebab utama jenis penyakit tersebut adalah daya tahan tubuh yang kurang menunjang, disamping faktor kesehatan lingkungan serta perubahan cuaca yang terjadi secara mendadak. Gambar 3.9menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Gunungkidul apabila memiliki keluhan kesehatan cenderung untuk berobat jalan yaitu sebesar 66,12 persen.

.

Informasi mengenai keluhan kesehatan dapat digunakan sebagai referensi dalam penyediaan pelayanan kesehatan seperti persediaan obat-obatan dan tenaga medis maupun paramedis. Data Susenas 2015 juga menunjukkan bahwa sebanyak 44,68 persen penduduk di Gunungkidul melakukan pengobatan sendiri ketika menderita keluhan sakit. Dan lebih dari setengah penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan cenderung merasa tidak perlu untuk berobat jalan.

Gambar 3.8

Persentase Penduduk yang Berobat Jalan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Ya 66.12% Tidak 33.88% Gambar 3.9

Persentase Alasan Utama Penduduk tidak Berobat Jalan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015

0.25%

44.68%

0.37% 50.44%

4.25%

Tidak ada biaya transport

Mengobati sendiri

Tidak ada yang mendampingi Merasa tidak perlu

Lainnya

Penggunaan Air Bersih

Selain dilihat dari tingkat morbiditas, derajat kesehatan masyarakat juga dapat diamati dari pola hidup. Pola hidup mempengaruhi tingkat kesehatan. Pola hidup yang bersih dan sehat tentunya lebih dapat menjamin kesehatan jika dibandingkan dengan pola hidup yang tidak bersih. Penggunaan air ber-sih baik itu sumber air minum maupun yang lainnya menentukan kondisi kesehatan masyarakat. Sumber air minum menentukan kualitas air minum. Hasil Susenas 2015 menunjukkan bahwa sebesar 28,13 per-sen rumah tangga di Gunungkidul menggunakan air leding meteran untuk minum; 26,19 perper-sen mengunakan air sumur terlindungi; 23,60 persen menggunakan air hujan; sedangkan pengguanaan air yang lainnya untu minum persentasenya masing-masing kurang dari 10 persen (lihat Gambar 3.11).

Kondisi penggunaan air sumur/ pompa/mata air yang digunakan untuk air minum menunjukkan kon-disi yang baik. Hal ini dapat dilihat dari gambar 3.11 yang menggambarkan persentase jauhnya jarak sumber air minum ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat, dimana sebagian besar sumur/ pompa/mata air di Gunungkidul jaraknya lebih dari 10 meter ke tempat penampungan limbah/kotoran/ tinja terdekat, yaitu mencapai 87,06 persen. Sedangkan yang jaraknya kurang dari 10 meter persen-tasenya sebesar 9,30 persen, dan sisanya tidak tahu.

Gambar 3.10

Persentase Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tang-ga untuk Minum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015

Fasilitas air minum merupakan instalasi air minum yang dikelola oleh PAM/PDAM atau no-PAM/ PDAM, termasuk sumur dan pompa. Pendekatan yang digunakan untuk perhitungan ini adalah air minum yang banyak digunakan dalam satu bulan terakhir. Dimana dapat dilihat dari gambar 3.11, sebagian be-sar atau lebih dari setengah rumah tangga di Gunungkidul sudah memiliki fasilitas air bersih sendiri yaitu sebesar 62,95 persen. Rumah tangga yang menggunakan fasilitas bersama sebesar 24,99 persen, yang menggunakan fasilitas umum 3,89 persen dan yang tidak memiliki fasilitas air minum sebesar 8,17 per-sen.

Gambar 3.11

Persentase Jarak Air Sumur/Pompa/Mata Air untuk Minum ke Tempat penampungan Limbah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 9.30 87.06 3.65 < 10 m >= 10 m Tidak tahu Sumber : Susenas 2015 Gambar 3.12

Persentase Penggunaan Fasilitas Air Minum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 62.95 24.99 3.89 8.17 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 Sendiri Bersama Umum Tidak ada

3.3 Kondisi Pendidikan

Kemerdekaan memberikan janji kepada seluruh anak bangsa lintas generasi, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Kemudian

daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Janji adalah sesuatu yang harus dilunasi. Janji kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menempatkan pembangunan pendidikan dan kebudayaan menjadi isu pokok dan agenda utama tiap periode pemerintahan. Janji kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum lebih memperkuat keniscayaan itu. Arti penting pembangunan pendidikan dan kebudayaan juga merupakan pelaksanaan amanat konstitusi yang secara lugas dinyatakan dalam berbagai pasal. Pasal 28c, ayat (1), UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Pasal 31 menyatakan pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Upaya melunasi janji kemerdekaan dan kesungguhan melaksanakan amanat konstitusi terkait dengan pendidikan semakin didukung oleh perundang-undangan. Visi Pendidikan Nasional pun menjadi semakin jelas. Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Sementara itu, keterkaitan yang amat erat antara pembangunan pendidikan dan pembangunan kebudayaan sudah diamanatkan oleh konstitusi. Selain pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 yang disebut terdahulu, Pasal 32 menyatakan bahwa negara berperan dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam

daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019 disusun berdasarkan beberapa paradigma. Sebagian paradigma bersifat universal, dikenal dan dipakai berbagai bangsa. Sebagian lagi lebih bersifat nasional, sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi bangsa Indonesia. Perincian paradigma itu adalah sebagai berikut.

1. Pendidikan untuk Semua "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia" adalah amanat konstitusi. Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis.

2. Pendidikan Sepanjang Hayat Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur pendidikan.

3. Pendidikan sebagai Suatu Gerakan Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat.

4. Pendidikan Menghasilkan Pembelajar Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespons tantangan baru dengan baik.

5. Pendidikan Membentuk Karakter Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul antara lain, bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup.

6. Sekolah yang Menyenangkan Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosistem. Suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara

manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa.

7. Pendidikan Membangun Kebudayaan Pendidikan memiliki hubungan yang amat erat dengan kebudayaan. Sebagian dari paradigma yang disebut di atas mengandung aspek kebudayaan atau proses budaya. Pendidikan pada dasarnya juga merupakan proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban. Pada sisi lain, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan adalah untuk menegaskan jati diri dan karakter bangsa Indonesia.

Langkah-langkah tersebut diatas merupakan semata-mata dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan dalam upaya untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Beberapa indikator pendidikan terpilih digunakan untuk melihat sejauh mana kualitas pendidikan di Gunungkidul diuraikan sebagai berikut:

3.3.1 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang di-harapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Angka ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Untuk mendapatkan data pesantren diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam.

Angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015 sebesar 12,92 tahun, yang artinya lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun ada-lah sampai lulus SMA (12 tahun) atau Diploma I (13 tahun). Angka ini relatif mengalami kenaikan diban-dingkan dengan tahun sebelumnya, yakni hanya naik 0,10 point dari tahun sebelumnya. Kecilnya kenai-kan angka harapan lama sekolah penduduk tidak berarti bahwa proses pembangunan di bidang pendidi-kan yang telah dilakupendidi-kan tidak mengalami kemajuan. Hal ini terjadi karena pendidipendidi-kan merupapendidi-kan sebuah proses yang panjang dan hasilnya pun tidak dapat dilihat atau dirasakan secara instan.

3.3.2 Rata-rata Lama Sekolah

Di samping kemampuan dasar baca tulis, diperlukan suatu indikator yang dapat mewakili tingkat ke-trampilan bagi mereka yang telah memperoleh pendidikan. Semakin lama mereka mengenyam bangku sekolah diharapkan memiliki ketrampilan yang lebih baik. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan hal itu adalah rata-rata lama sekolah yang dijalani oleh penduduk berusia dua puluh lima tahun ke atas. Ukuran ini memberikan informasi sejauh mana tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk.

Pada tahun 2015, rata-rata lama sekolah penduduk mencapai 6,46 tahun. Rata-rata lamanya penduduk berusia 25 tahun ke atas ini setara dengan kelas enam SD atau kelas tujuh SMP.Dibandingkan dengan daerah lain di DIY, relatif lebih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan prioritas meningkatkan akses penduduk untuk memperoleh pendidikan masih perlu perhatian serius di daerah ini. Lebih lanjut, jika dicermati ada perbedaan yang cukup signifikan angka partisipasi sekolah pada level SMP dan SMA penduduk Kabupaten Gunungkidul dengan lainnya memberi petunjuk perlunya kesempatan yang lebih luas bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan SMP dan SMA.

Gambar 3.13

Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabu-paten Gunungkidul Tahun 2011-2015 (tahun)

Sumber : Susenas 2015 5.74 6.08 6.22 6.45 6.46 11.83 12.14 12.49 12.82 12.92 0 2 4 6 8 10 12 14 2011 2012 2013 2014 2015 RLS HLS