BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Saluran transmisi memegang peranan penting dalam proses penyaluran daya dari pusat-pusat pembangkit hingga ke pusat-pusat-pusat-pusat beban. Agar dapat melayani kebutuhan tersebut maka diperlukan sistem transmisi tenaga listrik yang handal dengan tingkat keamanan yang memadai. Salah satu penyebab terjadinya kerusakan peralatan utama maupun peralatan lainnya seperti instrument gardu induk adalah sambaran surja petir baik secara langsung maupun tak langsung pada peralatan di dalam gardu induk. Dengan demikian, pada sebuah gardu induk sangat diperlukan perlindungan terhadap gangguan surja petir. Untuk membuat jalan yang mudah dilalui oleh surja petir harus dipasang sebuah alat yang disebut arrester. [3,7]

Beberapa penelitian tentang perlindungan sambaran petir terhadap trafo. Dari sudut yang berbeda diteliti antara lain :

1. Oleh Dr. Ir. Dipl. Ing. Reynaldo Zoro, ahli petir dan direktur PT. Lapi Elpatsindo yang membahas tentang “TIGA SYARAT TIMBULNYA PETIR” di mana pada tulisannya sedikit banyak membahas tentang ketiga elemen yaitu naiknya udara, kelembapan, dan partikel bebas atau aerosol menyebabkan timbullah muatan dalam awan cumulonimbus. Umumnya muatan negatif terkumpul dibagian bawah dan ini menyebabkan terinduksinya muatan positif diatas perrmukaan tanah, sehingga membentuk medan listrik antara awan dan tanah. Jika muatan listrik cukup besar dan kuat medan listrik di udara dilampaui, maka terjadi pelepasan muatan berupa petir atau terjadi sambaran yang bergerak dengan kecepatan cahaya dengan efek merusak yang sangat dahsyat karena kekuatannya. [8]

2. Oleh Hidayat , di mana dalam tulisannya sedikit banyak membahas tentang pengertian awan cumulonimbus yaitu awan yang terjadi sangat cepat akibat pemanasan tinggi di permukaan bumi. Pemanasan di permukaan di bumi ini mendorong uap air naik ke atas adengan cepat. [13]

3. Oleh Suyono dan T. Haryono yang membahas tentang “TANGGAPAN ARRESTER ZnO TERHADAP SURJA TEGANGAN DENGAN BERBAGAI KECURAMAN MUKA GELOMBANG” di mana pada tulisannya sedikit banyak menyimpulkan tentang arrester Zinc-oxide produk ABB tipe exlim-P bekerja sangat baik, yaitu dapat memotong semua surja tegangan baik surja cepat maupun surja lambat pada muka gelombangnya. [10]

4. Oleh Zoro dan Merfiadhi yang membahas tentang “GANGGUAN AKIBAT SAMBARAN PETIR” di mana pada tulisannya sedikit banyak membahas tentang sambaran petir yang menjadi temporer akibat adanya short circuit pada jaringan. [14]

5. Oleh E Kuffel W. S. Zaengldalam Warmi Y di mana pada penulisannya sedikit banyak membahas tentang perlindungan peralatan pada gardu induk biasanya menggunakan arrester yang dapat membatasi harga tegangan surja di bawah tingkat isolasi dasar peralatan. Namun pengaruh gelombang berjalan akan menimbulkan tegangan yang lebih tinggi di tempat-tempat yang agak jauh dari arrester. [3]

2.1 Transformator [2]

Trafo dibagi atas dua bagian yaitu trafo tenaga (Power Transformer) dan trafo instrumen (Instrumen Transformer). Trafo tenaga gunanya untuk menyalurkan daya listrik pada tegangan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, bisa step up/step down. Trafo instrumen gunanya untuk

mengukur, memonitor & mengamankan kebesaran listrik (Volt, kilo Volt, Ampere, kilo Ampere) pada sisi primer.

2.1.1 Transformator Tenaga (daya) [12] Bagian Utama Transformator : 1. Inti besi

Berfungsi untuk menampung fluksi yang ditimbulkan arus listrik yang ada pada belitan kumparan trafo.

2. Kumparan trafo

Lilitan-lilitan kawat berisolasi akan membentuk kumparan. Dimana lilitan kumparan tersebut diisolasi terhadap inti besi maupun terhadap kumparan lainnya dengan isolasi padat tipis seperti karton, pertinax dan lain-lain. Trafo biasanya terdiri dari 2 belitan atau 3 belitan kumparan yakni : belitan primer, sekunder dan tertier.

3. Minyak Trafo

Kumparan & inti besi trafo seluruhnya direndam dalam minyak trafo, dimana minyak trafo berfungsi sebagai media isolasi dan media pemindah panas (sebagai pendingin). 4. Bushing

Bushing yaitu sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator. Berfungsi sebagai penyekat anatara konduktor tersebut dengan tangki trafo.

Untuk menampung pemuaian minyak trafo, maka tangki dilengkapi dengan konservator. Konservator merupakan tabung yang mempunyai sebagian ruang kosong untuk menampung volume pemuaian minyak trafo.

2.1.2 Trafo Instrumen (Trafo Arus) [6]

Trafo instrumen gunanya untuk mengukur, mengamankan, dan memonitor kebesaran listrik pada sisi primer. Terdiri atas trafo tegangan (PT) dan trafo arus (CT). Desain dari trafo instrumen sama sekali berbeda dengan trafo tenaga. Pada trafo arus, arus primer tidak tergantung pada kondisi arus sekunder, bahakan arus primer merupakan faktor dominan.

1.2 Gardu Induk[1]

Gardu Induk (GI) adalah tempat peralatan-peralatan listrik untuk menghubungkan dan memutuskan serta mengatur tegangan listrik yang dibangkitkan dari pembangkit dan merupakan penghubung saaluran sistem transmisi dan saluran distribusi. Peranan dari gardu induk itu sendiri adalah menerima dan menyalurkan tenaga listrik (KVA, MVA) sesuai dengan kebutuhan pada tegangan tertentu (TET, TT, TM).

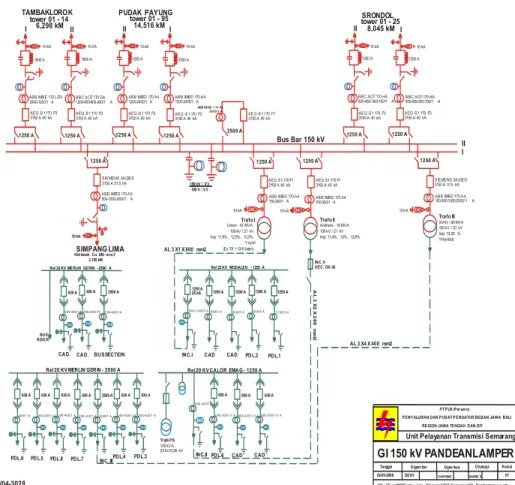

AL 3 X1 X 800 mm2 Trafo III XIA N - 60 MVA 150 kV / 20 kV Imp: 13,32 % YNyn0(d) 150 kV / V 3 100 V / V3 TAMBAKLOROK tower 01 - 14 6,298 kM I II AB B IMBE 170 L3T4 2400-1200/1 A AEG -S 1 170 F3 3150 A 40 kA BB C A OT 170 GA 1200-900-600-300/1 A Kbl tanah Cu 240 mm 2 3,185 kM SIMPANG LIMA PUDAK PAYUNG tower 01 - 95 14,516 kM II I Trafo I Union - 16 MVA 150 kV / 21 kV Imp: 11,9% , 12,5% , 13,5% Y nyn0 10 kA 10 kA Trafo II Alsthom - 16 MVA 150 kV / 21 kV Imp: 11,4% , 13%, 13,8% SRONDOL tower 01 - 25 8,045 kM II I AE G -S 1 170 F3 3150 A 40 kA B BC AOT 170 HA 600-450-300-150/1 A AEG -S1 170 F3 3150 A 40 kA B BC AOT 170 HA 600-450--300-150/1 A

Rel 20 KV CALOR EMAG - 1250 A Rel 20 KV MERLIN GERIN - 2500 A

630 A 2 00-40 0/1 A 630 A 2 00-40 0/1 A 630 A 200 -400 /1 A 2500 A 20 00/1 A 630 A 200 -400 /1 A 630 A 200-400/1 A

Rel 20 KV ME RLIN GE RIN - 2500 A

630 A 630 A 2500 A 1250 A25 kA 600-1 200 /5 A 1250 A 1 200/5 A 1200 A 600/5 A 1200 A 6 00/5 A 1200 A 600/5 A INC.II 800-400/1 -1 A Rel 22 KV MODALEK - 1250 A Trafo PS 100 kVA 20 kV /0,38 kV 630 A 600-300/1 -5 A 630 A 600-3 00/1 -5 A 600 -300 /1-5 A CAD CAD PDL.2 PDL.1 INC.I INC. IIIPDL.4 PDL.3 PDL.7 PDL.5 PDL.8 BUS RISE R

CAD. CAD. BUS SECTION

AL 3 X4 X 400 mm2 A L 3 X 2 X 2 4 0 m m 2 AB B IMBD 170 A4 1200-2400/1 A AB B IMBD 170 A 41200-2400/1 A ABB IM BD 1 70 A4 200 0/1 A I II 1600 A 1600 A 1250 A 1250 A 1250 A 1250 A 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 1250 A 1250 A 1250 A 1250 A 1250 A 2500 A 1250 A 1250 A 1250 A 1250 A 1250 A CAD CAD PDL.6 630 A Bus Bar 150 kV AE G -S 1 170 F3 3150 A 40 kA AE G -S 1 170 F3 3150 A 40 kA A EG -S1 170 F33150 A 40 kA AE G -S 1 170 F1 3150 A 40 kA ABB IMB D 170 A 4 150-300-1000-2000/ 1 A SIE ME NS 3AQIEG 3150 A 31,5 kA ABB IMB D 170 A 4 150-300/1 A AEG S1-170 F1 3150 A 40 kA AB B IMBD 170 A4 150-300/1 A A EG S1-170 F1 3150 A 40 kA ABB IMBD 170 A 5 500-1000-2000/1 A S IEMENS 3A QIEE 3150 A 31,5 kA

20 0-400 /1A 2 00-4 00/1A2 00-40 0/1A

630 A 40 0/1 A PDL.9 INC. II GEC. OX-36 (Ex Trf 1 GI K laten) RJTD/FML/04-3028

Tanggal Disetujui Revisi

02-05-2006

GI 150 kV PANDEANLAMPER

DE RI 01

Digam bar Diperiksa

File: \\E vop1\D\S ingle Line Diagram \UP T Semar ang\GI Pandeanlamper.cdr PT P LN (Persero)

RE GION JAWA TE NGAH DAN DIY P ENY ALURAN DAN P US AT P ENGATUR BEBAN JAWA BALI

Unit Pelayanan Transmisi Semarang

CAHYONO M ARDI S

Gambar 2.1. Single line diagram Gardu Induk 150 kV Pandean lamper

Adapun klasifikasi gardu Induk menurut tegangannya : [3] 1. Gardu Induk Transmisi

adalah gardu induk yang tegangan keluarannya berupa tegangan ekstra tinggi atau tegangan tinggi.

2. Gardu Induk Distribusi

adalah gardu induk yang menerima suplai tenaga dari gardu induk transmisi untuk diturunkan tegangannya melalui trafo daya menjadi tegangan menengah (20 Kv)

Klasifikasi gardu induk menurut penempatan peralatannya : 1. Gardu Induk Pasang Dalam (Indoor Substation)

adalah suatu gardu induk dimana ruang kontrol, peralatan gardu induk seperti pemisah, pemutus tenaga, trafo tenaga, arrester, isolator dan sebagainya dipasang di dalam suatu ruangan atau bangunan yang tertutup.

2. Gardu Induk Pasang Luar (Outdoor Substation)

adalah gardu induk dimana semua peralatan gardu induk seperti pemisah, pemutus tenaga, trafo tenaga, arrester, isolator dan sebagainya dipasang di luar (udara terbuka) kecuali ruang kontrol, peralatan pengukur dan alat-alat bantu biasanya diletakkan di dalam bangunan gedung.

3. Gardu Induk Pasang Bawah Tanah (Underground Substation)

adalah suatu gardu induk dimana hampir semua peralatannya terpasang dalam bangunan bawah tanah. Alat pendinginnya biasanya terletak di atas tanah dan kadang ruang kontrolnya berada di atas tanah.

4. Gardu Induk Pasang Sebagian Bawah Tanah (Semi Underground Substation)

adalah suatu gardu induk dimana sebagian peralatannya seperti trafo tenaga dipasang dalam bangunan bawah tanah sedangkan peralatan lainnya dipasang di atas tanah.

5. Gardu Induk Mobil (Mobile Substation)

adalah suatu gardu induk dimana peralatannya diletakkan diatas trailer atau semacam truk, sehingga bisa dipindahkan ke tempat yang membutuhkan.

Klasifikasi Gardu Induk Menurut Isolasi yang Dipakai : 1. Gardu Induk Isolasi Udara

adalah gardu induk yang menggunakan udara untuk mengisolasi bagian-bagian bertegangan baik antara fasa-fasa maupun fasa dengan tanah.

2. Gardu Induk Isolasi Gas

adalah gardu induk yang menggunakan gas untuk mengisolasi bagian-bagian bertegangan baik antara fasa-fasa maupun fasa dengan tanah. Gas yang digunakan biasanya gas SF6 tekanan rendah (5kg/cm2).

2.3 Fasilitas dan Peralatan Gardu Induk [7]

Gardu Induk dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan yang diperlukan sesuai dengan tujuannya, dan mempunyai fasilitas untuk operasi dan pemeliharaan sebagai berikut :

1. Transformator utama

Transformator utama dipakai untuk menurunkan atau menaikkan tegangan. Pada gardu induk, trafo utama untuk menurunkan tegangan, di pusat pembangkit, trafo utama untuk menaikkan tegangan. Ada dua jenis trafo yaitu trafo 1 fasa dan trafo 3 fasa. Sekarang ini banyak terlihat kemajuan dalam teknik pembuatan trafo, dan keandalannya makin baik, trafo 3 fasa banyak digunakan karena menguntungkan. Demikian pula halnya dengan pengubah-penyadap berbeban, kemampuannya makin baik, lebih awet, dan pemeliharaannya lebih mudah. Oleh karena itu makin banyak dipakai pengubah-penyadap-berbeban untuk G.I. tegangan sangat tinggi. Untuk sistem rangkaian tertutup (loop) kadang-kadang dipakai transformator dengan pengubah-fasa-berbeban untuk mengatur aliran daya.

Alat pengubah-fasa dipakai untuk mengatur jatuh tegangan pada saluran atau transformator dengan mengatur daya reaktif, atau untuk menurunkan rugi daya dengan memperbaiki faktor daya, alat tersebut ada yang berputar dan ada yang stasioner. Yang berputar adalah kondensator sinkron dan kondensator asinkron, sedang yang stasioner adalah kondensator statis dan reactor shunt. Untuk yang berputar dapat dipakai baik untuk fasa mendahului (leading) atau terbelakang (lagging) dan dapat diatur secara kontinyu. Tetapi alat ini sangat mahal dan pemeliharaanya juga rumit. Alat yang stasioner sekarang ini banyak dipakai menggantikan alat yang berputar, sebab teknik pembuatannya telah banyak dipakai menggantikan alat yang berputar, dan juga teknik pembuatannya telah mengalami kemajuan yang pesat, seperti halnya tegangannya dapat diukur tanpa kesulitan dengan penyetelan daya reaktif secara bertingkat mengikuti perluasan sistem tenaga listrik.

3. Peralatan penghubung

Saluran transmisi dan distribusi dihubungkan dengan G.I jadi G.I merupakan tempat pemusatan dari tenaga yang dibangkitkan dan penghubung antara sistem transmisi dan distribusi kepada para pelanggan. Saluran transmisi dan distribusi dihubungkan dengan ril (bus) melalui transformator utama, setiap saluran mempunyai pemutus beban (circuit breaker) dan pemisah (disconnecting switch)pada sisi keluarnya. Pemutus beban dipakai untuk menghubungkan atau melepaskan beban. Jika terjadi gangguan pada saluran transmisi atau alat lain, pemutus beban dipakai untuk memutuskan hubungan secara otomatis. Jika saluran transmisi dan distribusi, transformator, pemutus beban dan sebagainya mengalami perbaikan atau pemeriksaan, pemisah dipakai untuk memisahkan

saluran dari peralatan tadi. Pemutus beban dan pemisah ini dinamakan peralatan penghubung (switch gear).

4. Panel hubung dan trafo ukur

Panel hubung atau meja hubung (switch board) merupakan pusat syaraf bagi suatu G.I. Pada panel hubung inilah operator dapat mengamati keadaan peralatan, melakukan operasi peralatan serta pengukuran-pengukuran tegangan, arus, dan daya dan sebagainya, setiap waktu bila dipandang perlu. Bila terjadi gangguan, panel hubung itu membuka pemutus beban secara otomatis melalui rele pengaman dan memisahkan bagian yang terganggu. Karena tegangan dan arus tidak dapat diukur langsung pada sisi tegangan tinggi, maka transformator ukur (instrument) mengubahnya menjadi tegangan dan arus yang rendah, dan sekaligus memisahkan alat-alat ukur tadi dari sisi tegangan tinggi. Ada tiga jenis transformator ukur yaitu transformator tegangan (potencial transformer), transformator arus (current transformer), dan transformator tegangan dan arus.

5. Alat pelindung

Alat-alat pelindung (protective device) dalam arti luas, disamping pemutus beban dan rele pengaman, juga ada arrester dan peralatan netral. Arrester mengamankan peralatan G.I terhadap tegangan lebih abnormal yang bersifat kejutan (surja/surge), misalnya kejutan petir dan surja hubung (switching surge). Arrester jenis tiupan magnetis umum dipakai. Beberapa peralatan netral sering dipakai dititik netral transformator untuk pengamanan pada waktu terjadi gangguan tanah. Tahanan pembumian netral dipakai untuk menekan tegangan lebih abnormal dan untuk memastikan bekerjanya rele pengaman. Kumparan pemadam busur api (kumparan Petersen) dipakai untuk menghilangkan atau memadamkan busur api tanah secara otomatis, atau reaktor pembumian netral dipasang

untuk kompensasi arus kapasitif urutan fasa nol. Sering pula dipasang arrester pada titik netral transformator untuk pengamanan isolasinya.

Bila terjadi gangguan (hubung singkat) tanah atau gangguan petir, potensial tanah dari G.I mungkin naik tidak semestinya sehingga membahayakan orang dan binatang yang ada didekatnya, atau menyebabkan rusaknya alat. Untuk menghindarkan resiko ini, penghantar pengetanahan dengan tahanan tanah diusahakan sekecil mungkin. Semua peralatan dan bangunan luar dihubungkan pada peralatan pembumian tadi. Di dalam G.I dipasang peralatan perisaian (shielding device) berupa kawat tanah atas (overhead ground wire) guna melindungi peralatan gardu induk terhadap sambaran petir langsung.

6. Peralatan lain-lain

Disamping peralatan tersebut diatas ada peralatan pembantu (auxiliary), seperti alat pendingin, alat-alat pencuci isolator, batere, kompresor, sumber tenaga, alat penerangan, dan sebagainya. Dalam operasinya G.I berhubungan dengan pusat pembagi beban (load dispatching centre). Oleh karena itu harus ada pula peralatan komunikasi. Disamping itu G.I yang penting sering dilengkapi pula dengan peralatan komunikasi untuk pengukuran jauh (telemetering) dan supervisi. Gardu-gardu yang tua biasanya dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan untuk pemeliharaan, seperti misalnya ruang bongkar transformator, fasilitas untuk pemindahan transformator, bengkel, dan sebagainya. Sekarang fasilitas-fasilitas demikian sudah jarang dipasang, sebab keandalan peralatan G.I sudah makin baik dan pemeliharaannya menjadi lebih mudah.

7. Bangunan (gedung) gardu induk

Gedung G.I berbeda-beda tergantung pada skala dan jenis G.I. Pada G.I jenis pasangan luar, disamping panel hubung dan sumber tenaga untuk kontrol, hanyalah peralatan

komunikasi dan kantor yang harus ada di dalam gedung. Oleh karena itu gedungnya kecil saja dibandingkan dengan G.I jenis pasangan dalam. Alat perlengkapan untuk gedung antara lain terdiri dari alat penerangan, instalasi air minum dan pembuang (drainage), alat pemadam api, ventilasi dan sebagainya. Selain itu kebanyakan disediakan pula perumahan pegawai untuk operator dan tukang disekitar G.I.

1.5 Perlindungan Gardu Induk [5]

Pada umumnya GI dilindungi untuk mendapatkan pengamanan, dari macam-macam gangguan. Pada GI dipasang suatu pengamanan supaya dapat beroperasi sebagaimana fungsinya, dan supaya alat-alat yang terdapat di dalam GI juga tidak mudah rusak. Sehingga gardu induk akan berfungsi dengan baik dan stabil. Perlindungan gardu induk terbagi dalam 2 bagian :

a. Perlindungan terhadap sambaran langsung

b. Perlindungan terhadap gelombang yang datang dari kawat transmisi

Sepanjang perambatannya pada kawat transmisi, gelombang mengalami redaman dan distorsi yang disebabkan oleh korona, pengaruh kulit, resistivitas, tanah dan gandengan. Selain itu, bentuknya juga dapat berubah karena pantulan ketika mencapai gardu.

Redaman dimisalkan mengikuti formula empiris dari FOUST and MENGER,

(2.1)

Keterangan :

= tegangan pada titik sejauh mil dari titik mula. = jarak perambatan (mil)

= tegangan surja pada titik mula. = konstanta redaman

= 0,0006 untuk gelombang-gelombang terpotong = 0,0003 untuk gelombang-gelombang pendek = 0,00016 untuk gelombang-gelombang panjang

Semakin tinggi tegangan, makin besar redaman dan gelombang-gelombang pendek diredam lebih cepat dari gelombang panjang.

Apabila surja dengan tegangan e mencapai gardu, terjadi pantulan dan tegangan puncak pada gardu menjadi :

(2.2) dimana :

b puncak dari surja selama pantulan

puncak dari gelombang berjalan bebas indeks terusan

Jadi b merupakan perbandingan antara tegangan total selama pantulan dengan gelombang masuk.

2.5 Sambaran Petir

Bila ada suatu awan yang berada di atas bumi dalam jarak tertentu, muatan positif mengumpul pada bagian atas dan muatan negatif berada pada bagian bawah. Bumi dapat dikatakan sebagai benda yang mempunyai muatan positif pada permukaan. Muatan negatif yang berada di awan akan ditarik oleh muatan positif pada permukaan bumi. Proses pengaliran muatan negatif dari awan menuju ke bumi dinamakan petir.

Petir merupakan loncatan elektron dari awan yang merupakan kilatan yang umumnya disertai dengan suara gemuruh. Muatan dari awan cenderung mengumpul pada tempat-tempat

yang runcing, sehingga petir seringkali menuju pada tempat-tempat tersebut. Elektron dari awan mempunyai jumlah yang besar, jika mengalir ke permukaan bumi akan mengalirkan pula arus listrik yang sangat besar, dimana nilainya dapat mencapai ratusan kilo amper.

Pada sistem tenaga listrik yang dipasang diatas tanah, kemungkinan terkena sambaran petir sangat besar sekali, maka sistem tenaga listrik perlu di beri perlindungan terhadap adanya sambaran petir. Keadaan awan yang bermuatan positif dan negatif tersebut tidak merata diseluruh angka, hal ini akan mempengaruhi cara-cara masuk dan macam-macam proteksi untuk memberi perlindungan peralatan-peralatan listrik dari gangguan yang mungkin terjadi. [7]

2.5.1 Lidah Mula (Initial Leader)

Permulaan dari suatu kilat, didahului oleh aliran pengemudi (pilot streamer) yang menentukan arah perambatan muatan dari awan ke udara yang ionisasinya rendah. Sesudah pilot streamer terjadi, selanjutnya diikuti oleh titik cahaya yang bergerak secara melompat-lompat tersebut lebih kurang 100.000 m/s arah tiap-tiap langkahnya berubah-ubah, sehingga jalannya tidak lurus dan patah-patah. Ketika lidah kilat menuju permukaan bumi, cabang-cabang dari lidah pertama akan terbentuk. Bila stepped leader telah dekat dengan bumi, akan terjadi kanal muatan positif dari bumi ke awan, hal ini disebabkan karena adanya beda potensial yang cukup tinggi. Kanal muatan positif ini akan bertemu dengan ujung stepped leader, titik pertemuannya dinamakan point of strike, yang berada sekitar 20-70 m di atas permukaan bumi. Waktu yang dibutuhkan stepped leader agar dapat sampai ke bumi kira-kira 20 milidetik. [9]

Ketika lidah kilat mengenai permukaan bumi, suatu sambaran kembali yang cahayanya sangat terang bergerak ke atas melalui jalan yang sama. Hal ini terjadi karena adanya aliran muatan positif dari bumi ke awan. Naiknya muatan positif akan menarik lagi elektron yang ada di awan, sehingga dapat terjadi lidah kilat lagi menuju ke permukaan bumi. Peristiwa yang demikian dinamakan sambaran kembali (return stroke). Lidah kilat (arus) ini merupakan arus impuls dimana harga puncaknya hanya terjadi dalam beberapa mikrodetik saja dan setiap sambaran rata-rata besarnya 20 kA, dalam keadaan tertentu bahkan dapat mencapai 100 kA. [9]

2.5.3 Sambaran Berulang-Ulang

Sesudah sambaran yang pertama biasanya masih ada pusat muatan lain di awan untuk memulai sambaran berikutnya, sambaran ini dimulai dengan “leader”yang mengikuti jalan yang dilalui oleh sambaran ulang sebelumnya. Ciri-cirinya tidak ada percabangan dan tidak dapat dilihat oleh boys camera. Karena tidak ada percabangan maka disebut lidah panah (dart leader) lidah panah memerlukan 1 mili detik untuk mencapai ke bumi yang akan diikuti oleh sambaran balik berikutnya. Interpal antar sambaran balik sebelumnya dengan lidah panah adalah 30-50 mili detik, biasanya satu sambaran petir terdiri dari 4 sampai 10 sambaran balik. Kecepatan dari stepped leader kira-kira 0,01 sampai 0,7 % kecepatan cahaya, sedangkan dart leader kira-kira 0,13 sampai 10 % kecepatan cahaya. [9]

2.5.4 Sambaran Langsung

Yang dimaksud sambaran langsung adalah apabila kilat menyambar langsung pada kawat fasa (untuk saluran tanpa kawat tanah) atau pada kawat tanah (untuk saluran dengan kawat

tanah). Sambaran langsung yang mengenai ril dan peralatan dalam gardu induk adalah yang paling hebat di antara gelombang berjalan lainnya yang datang ke gardu induk. Ia menyebabkan tegangan lebih (over voltage) sangat tinggi yang tidak mungkin dapat ditahan oleh isolasi yang ada. Cara yang banyak dipakai untuk mencegah hal ini adalah dengan memperkuat perlindungan terhadap petir dengan memasang arrester atau pun kawat tanah (ground wire) pada gardu induk dan transmisi di dekatnya. [7]

2.5.5 Sambaran Tak Langsung

Bila terjadi sambaran ke tanah di dekat saluran maka akan terjadi fenomena transien yang menyebabkan medan elktromagnetis dari kanal penghantar. Akibat dari kejadian ini timbul tegangan lebih dan gelombang berjalan yang merambat pada kedua sisi kawat ditempat sambaran berlangsung. Fenomena transien pada kawat berlangsung hanya dibawah pengaruh gaya yang memaksa muatan-muatan bergerak sepanjang hantaran atau dengan perkataan lain transien dapat terjadi di bawah pengaruh komponen vektor kuat medan yang berarah sejajar dengan arah penghantar. Jadi bila komponen vektor dari kuat medan berarah vertikal, dia tidak akan menimbulkan transien pada penghantar. [7]

2.6 Sambaran Petir Sebagai Gelombang Berjalan [4]

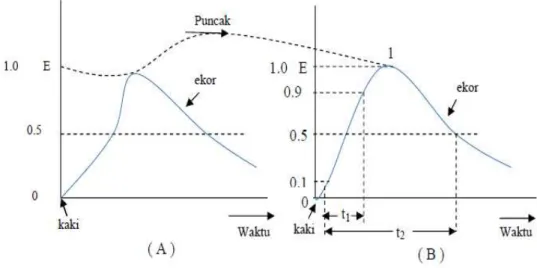

Bentuk umum suatu gelombang berjalan digambarkan seperti pada gambar (2.2), sedangkan spesifikasi dari suatu gelombang berjalan antara lain meliputi :

a. Puncak (crest) gelombang, E (kV), yaitu amplitude maksimum dari gelombang.

b. Muka gelombang, t1 (mikro detik), yaitu waktu dari permulaan sampai puncak. Dalam

c. Ekor gelombang, yaitu bagian dibelakang puncak. Panjang gelombang, t2 (mikro detik),

yaitu waktu dari permulaan sampai titik 50% E pada ekor gelombang. d. Polaritas, yaitu polaritas dari gelombang, positif atau negative.

Gambar 2.2. Spesifikasi gelombang berjalan

Suatu gelombang berjalan (surja) dinyatakan sebagai : , & & ' dengan, : Tegangan puncak & &

' : Rasio muka gelombang terhadap ekor gelombang surja

Jadi suatu gelombang dengan polaritas positif, puncak 1000 kV, maka tiap 3 mikro detik, dan panjang 21 mikro detik dinyatakan sebagai : + 1000, 3/21.

Ekspresi dasar dari gelombang berjalan secara sistematis dinyatakan dengan persaman dibawah ini :

Dimana E, a dan b adalah konstanta.

Dari variasi a dan b dapat dibentuk berbagai macam bentuk gelombang yang dapat dipakai sebagai pensekatan dari gelombang berjalan. [5]

Gambar 2.3.

(a)

(b)

Keterangan gambar (2.3)

a. Gelombang sinus teredam. + , – -.

/ , 0 -. 1 12 3

2-1 2-12⁄ 62- (78 69:8(6(9:8 6(78sin .;

b. Gelombang kilat tipikal. a

b terbatas serta riil E

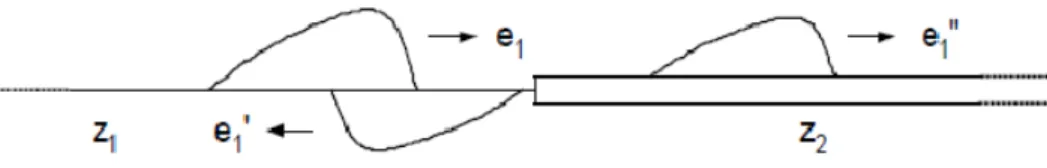

Bila gelombang berjalan menemui titik peralihan, misalnya : hubungan terbuka, hubungan singkat, atau perubahan impedansi, maka sebagian gelombang itu akan dipantulkan dan sebagian lagi akan diteruskan kebagian lain dari titik tersebut.[5]

Pada titik peralihan itu sendiri, besar tegangan dan arus dapat dari 0 sampai 2 x besar tegangan gelombang yang datang.

Gelombang yang datang dinamakan gelombang datang (incident wave), dan kedua gelombang lain yang timbul karena titik peralihan itu dinamakan gelombang pantulan (reflected wave) dan gelombang terusan (transmitted wave),

lihat gambar 2.2.

Gambar 2.4. Perubahan impedansi pada titik peralihan

Keterangan gambar :

e1’ : Gelombang pantulan (reflected wave)

e1’’ : Gelombang terusan (transmitted wave [5]

2.7 Arrester Sebagai Pengaman Peralatan Gardu Induk

Arrester adalah alat proteksi bagi peralatan listrik terhadap tegangan lebih yang disebabkan oleh surja petir atau surja-hubung (switching surge). Alat ini bersifat sebagai by-pass disekitar isolasi yang membentuk jalan yang mudah dilalui oleh arus petir ke sistem pentanahan sehingga tidak menimbulkan tegangan lebih yang tinggi dan tidak merusak isolasi peralatan listrik.

Pada keadaan normal arrester berlaku sebagai isolator, dan bila timbul tegangan surja alat ini bersifat sebagai konduktor yang tahanannya relatif rendah, sehingga dapat melewatkan arus yang tinggi ke tanah. Setelah surja hilang, arrester harus dapat dengan cepat menjadi isolator kembali sehingga circuit breaker (CB) tidak sempat membuka.

Arrester itu sendiri terdiri dari dua jenis : jenis ekspulsi (ekspulsion type) atau tabung pelindung (protector tube) dan jenis katub (valve type). [2]

2.7.1 Arrester Jenis Ekspulsi atau Tabung Pelindung [6]

Arrester ini mempunyai dua jenis sela, yaitu sela luar dan sela dalam. Sela dalam ditempatkan di dalam tabung serat, Bila di terminal arrester tiba suatu surja petir, maka kedua sela terpecik. Arus susulan yang terjadi memanaskan permukaan dalam tabung serat. Akibatnya tabung mengeluarkan gas. Arus susulan merupakan arus sinusoidal sehingga pada periode tertentu akan mencapai nilai nol. Saat arus susulan mencapai nol, gas akan memadamkan arus susulan. Arus susulan paling lama bertahan dua periode. Biasanya sudah padam dalam waktu

setengah periode. Tetapi, pemadaman arus susulan masih tergantung pada tingkat arus hubung singkat pada lokasi penempatan arrester.

2.7.2 Arrester Jenis Katup [6]

Arreter ini terdiri atas beberapa sela percik yang dihubungkan seri dengan resistor tak linier. Resistor tak linier mempunyai tahanan yang rendah saat dialiri arus besar dan mempunyai tahanan yang besar saat dialiri arus yang kecil. Resistor tak linier yang umum digunakan untuk arrester terbuat dari bahan silikon karbid. Sela percik dan resistor tak linier keduanya ditempatkan dalam tabung isolasi tertutup, sehingga kerja arrester ini tidak dipengaruhi oleh keadaan udara sekitar.

2.8 Usaha Penanggulangan Terhadap akibat Sambaran Petir Langsung

Di antara tegangan lebih akibat sambaran petir, sambaran langsung pada area suatu G.I atau pada saluran transmisi dekat kepada G.I merupakan bahaya terbesar terhadap isolasi G.I itu. Lagi pula sukar sekali menentukan G.I itu sepenuhnya dengan arrester. Boleh jadi sambaran langsung itu memang sangat kecil, tetapi sekali ia terjadi, kerusakan yang ditimbulkan sangat hebat sekali. Karena itu gardu-gardu yang penting dan saluran-saluran di dekatnya harus diamankan terhadap sambaran langsung dengan mengadakan perlindungan yang cukup dengan memasang arrester dan kawat tanah dengan tahanan pengetanahan yang rendah. [7]

2.9 Karakteristik Arrester [7]

Basic Impulse Insulation Level (BIL) adalah batas kumparan suatu peralatan terhadap surja-hubung atau surja petir. Pada G.I 150 kV diperlukan kekuatan BIL sekitar 750 kV atau lima kali tegangan sistem. Karakteristik arrester perlu diketahui dengan jelas, sebagai berikut :

2.9.1 Mempunyai Tegangan Dasar Yang Tidak Boleh Dilampui

Arrester adalah sebuah peralatan tegangan dan mempunyai tegangan dasar (rating), mak tidak boleh dikenakan tegangan yang melebihi tegangan dasar, baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan hubung singkat, sebab arrester dalam menjalankan fungsinya harus menanggung tegangan sistem normal dan tegangan lebih transient.

2.9.2 Mempunyai Karakteristik yang Dibatasi Oleh Tegangan (voltage-limiting) Bila Dilalui Oleh Berbagai Macam Arus Petir

Karakteristik pembatas tegangan impuls pada arrester adalah haraga yang dapat ditahan pada terminalnya bila menyalurkan arus tertentu, harga ini berubah dengan besarnya arus. Karakteristik ini harus dapat dikenal pada waktu yang singkat, misalnya pada waktu terjadi pelepasan arus (dishcharge), bila arrester mulai bekerja (dengan adanya surja), dan sebelum arus mulai mengalir.

2.9.3 Mempunyai Batas Termis

Batas termis arrester yaitu kemampuan untuk melewatkan arus surja yang berwaktu lama dan terjadi berulang-ulang, tanpa menaikkan suhunya.

Berhubung dengan hal-hal diatas maka supaya tekanan (stresses) pada isolasi dapat dibuat serendah mungkin, suatu sistem perlindungan tegangan lebih perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Dapat melepas tegangan lebih ke tanah tanpa menyebabkan hubung singkaat ke tanah (saturated ground fault).

2. Dapat Menghentikan arus sususlan.

Karakteristik pelindung dari pada arrester sudah dikenal sejak tahun 1937, dan sesuai dengan perbaikan-perbaikan yang dialaminya mengalami perubahan-perubahan. Yang menonjol dari perubahan ini ialah bahwa perbandingan perlindungannya (protective ratio) konstan dalam seluruh jangkauan tegangan, yang berarti bahwa tegangan pelepasan maksimum sebanding dengan tegangan dasar untuk suatu bentuk surja tertentu.

2.10 Pemilihan Arrester [5]

Dalam pemilihan jenis arrester yang sesuai untuk suatu perlindungan tertentu, beberapa faktor harus diperhatikan :

a. Kebutuhan perlindungan

Kebutuhan perlindungan berhubungan dengan kekuatan isolasi peralatan yang harus dilindungi dan karakteristik impuls dari arrester.

b. Tegangan sistem

Tegangan sistem adalah tegangan pada terminal arrester. c. Arus hubung singkat

Arus hubung singkat sistem ini hanya diperlukan pada arrester jenis ekspulsi. d. Faktor kondisi luar

Faktor kindisi luar apakah normal atau tidak normal (200 meter atau lebih di atas permukaan laut), temperatur atau kelembapan yang tinggi serta pengotoran.

Faktor ini adalah perbandingan antara biaya pemeliharaan dan kerusakan bila tidak ada arrester atau dipasang arrester yang lebih rendah mutunya.

2.11 Pengenal Arrester [5]

Pada umumnya pengenal atau (rating) arrester hanya pengenal tegangan. Pada beberapa jenis arrester perlu juga diketahui pengenal arusnya untuk menentukan kapasitas thermal arrester tersebut.

Supaya pemakaian arrester lebih efektif dan ekonomis, peril diketahui 4 karakteristiknya : 1. Pengenal tegangan ini paling sedikit sama dengan tegangan maksimum yang mungkin

timbul selama terjadi gangguan.

2. Karakteristik perlindungan atau karakteristik impuls ini adalah untuk koordinasi yang baik antara arrester dan peralatan yang dilindungi.

3. Kemampuan pemutus arus frekuensi dasar.

4. Kemampuan menahan atau melewatkan arus surja.

2.12 Koordinasi isolasi [7]

Tegangan lebih yang berasal dari dalam sistem jarang mencapai beberapa kali tegangan sistm itu ketanah, maka tidaklah ekonomis jika seluruh peralatan sistem itu diisolasikan terhadap tegangan setinggi itu. Jadi, yang dikehendaki adalah perencanaan isolasi yang aman dan ekonomis untuk seluruh peralatan (dalam G.I dan seluruh transmisi) dengan koordinasi isolasi yang tepat dengan alat pengamanannya.

Untuk gelombang tegangan dari sambaran petir, tegangan itu tinggi sekali, sehingga hampir tidak mungkin mengisolasikan peralatan sistem terhadap tegangan tersebut. Karena itu,

untuk pengamanan terhadap sambaran petir, dipakailah kawat tanah dengan tahanan tanah yang serendah mungkin. Selain itu, dipakailah alat pengaman yang cocok (arrester) untuk gelombang yang merambat kedalam gardu induk. Peralatan sistem itu pun harus mempunyai ketahanan isolasi yang cukup, sesuai dengan sistem pengamanannya.

Untuk meningkatkan keandalan dari saluran transmisi, cara yang terbaik adalah dengan memperkuat isolasinya. Namun ini berarti bahwa isolasi saluran itu menjadi jauh lebih kuat dari pada isolasi peralatan. G.I dan gelombang yang merambat kedalam G.I itu menjadi terlalu besar, sehingga membahayakan isolasi G.I itu. Sebaliknya, jika tingkatan isolasi dari saluran itu terlalu banyak diturunkan, maka gangguan akan lebih banyak terjadi dan keandalan saluran itu menurun.

Oleh karena itu perlu diperhitungkan penyesuaian tingkat isolasi secara menyeluruh dngan mengingat kemampuan pengaman dari arrester, pentingnya rangkaian, keadaan rangkaian dan faktor-faktor ekonomis. Prinsip yang sama berlaku pula untuk tegangan lebih frekuensi rendah dan surja hubung. Dalam hal ini diperlukan perencanaan isolasi sistem yang cukup tahan terhadap tegangan lebih (tetapi terlalu besar seperti halnya pada gelombang petir) dengan mengingat koordinasinya dengan alat pelindung.

2.13 Penentuan Tegangan Dasar Arrester [7]

Tegangan dasar arrester ditentukan berdasarkan tegangan sistem maksimum yang mungkin terjadi. Tegangan ini dipilih berdasarkan kenaikan tegangan dari fasa-fasa yang sehat pada waktu ada gangguan 1 fasa ke tanah ditambah suatu toleransi :

< = > ?@ (2.4) dengan :

< : Tegangan dasar arrester = : Koefisien pembumian

> : Toleransi guna memperhitungkan fluktuasi tegangan, effek ferranti, dan sebagainya

?@: Tegangan sistem maksimum

Koefisien α menunjukkan kenaikan tegangan dari fasa yang sehat pada waktu ada gangguan 1 fasa ke tanah, tergantung dari impedansi-impedansi urutan positif, negatif dan nol dilihat dari titik gangguan.

2.14 Jarak Maksimum Arrester Dan Transformator Yang Dihubungkan Dengan Saluran Udara [5]

Di sini akan dibahas jarak maksimum arrester dan transformator bila dihubungkan langsung dengan saluran udara dan transformator dianggap sebagai jepitan terbuka.

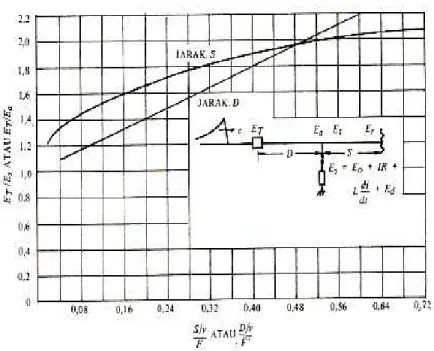

Gambar 2.5. Transformator dan arrester terpisah sejarak S

Perlindungan yang baik diperoleh bila arrester ditempatkan sedekat mungkin pada jepitan transformator. Tetapi, dalam praktek sering arrester itu harus ditempatkan sejarak S dari

transformator yang dilindungi. Karena itu, jarak tersebut harus ditentukan agar perlindungan dapat berlangsung dengan baik.

Keterangan gambar :

) : Tegangan percik arrester

A : Tegangan pada jepitan transformator A : CD

CE: Kecuraman gelombang datang, dan dianggap konstan kV µs' S : Jarak arrester dan transformator @

v : Kecepatan merambat gelombang m µs'

A ) 0 I J K' (2.5)

Dalam pembahasan penggunaan data komputer dalam gambar 2.5 dan tabel 2.1 digunakan symbol-simbol sebagai berikut :

: Harga puncak tegangan surja yang masuk gardu CL

CM

: Kecuraman muka gelombang kV

µdet '

N : Impedansi surja kawat transmisi O

: Tegangan arrester dalam pada arus nol, ditentukan dari karakteristik arrester

P : Tahanan arrester, ditentukan dari karakteristik O

QR

Q&

: Laju kenaikan maksimum arus arrester S I ' T

U : Arus maksimum arrester yang terletak diujung suatu saluran I, yang terletak di ujung

suatu saluran ( )

Dimana ) adalah tegangan arrester yang tergantung dari arrester U itu sendiri. Untuk menghindarkan kesulitan tersebut dibuatkan asumsi bahwa arrester itu mempunyai karakteristik V-I yang linier antara 5.000 amper dan 10.000 amper.

Jadi: eV E2 0 R I maka, I 2 e Z E2 0 RI Z atau ,

U

( N P(2.6) Keterangan :

\Q&QR : tegangan pada kawat arrester Q : harga puncak tegangan sistem, fasa netral

: perubahan tegangan maksimum pada lokasi arrester < : perubahan tegangan maksimum pada transformator : Q0 tegangan uji gelombang terpotong, kV

] : Tegangan maksimum pada lokasi arrester dibagi laju kenaikan surja

yangdatang Q

Q& '

: 0 P U 0 \ QR Q&' 0 Q (2.7)

L : Induktansi kawat arrester (0,4 mikro-henry pert kaki)

di dt 2 de dt ' Z F_ `a CD CE '

,dimana (2.8) EV Eb Z EC

0 UP 0 \ QR

Q& (2.9) Ec Ed Z EC (2.10)

Gambar 2.6. Tegangan maksimum peralatan yang dilindungi dinyatakan sebagai perbandingan terhadap tegangan arrester. (Menurut Clayton-Powell)

Tabel 2.1. Karakteristik perlindungan arrester jenis gardu induk dan jenis saluran, serta tegangan pelepasan maksimum untuk gelombang