1

UPAYA PENINGKATAN HARAPAN HIDUP KUPU-KUPU

Papilio demoleus

DARI TELUR HINGGA IMAGO DENGAN

SISTEM PENANGKARAN

FEBRINA MAHAYANI

DEPARTEMEN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2014

3

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER

INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Upaya Peningkatan

Harapan Hidup Kupu-Kupu Papilio demoleus dari Telur hingga Imago dengan

Sistem Penangkaran adalah benar karya saya dengan arahan pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada

Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2014

Febrina Mahayani

4 4

ABSTRAK

FEBRINA MAHAYANI. Upaya Peningkatan Harapan Hidup Kupu-Kupu Papilio

demoleus dari Telur hingga Imago dengan Sistem Penangkaran. Dibimbing oleh DEDY DURYADI SOLIHIN dan LIN NURIAH GINOGA.

Pemanfaatan kupu-kupu sering tidak diimbangi dengan menjaga kelestariannya di alam. Penangkaran dilakukan sebagai upaya pengembangan tumbuhan dan satwaliar dengan tetap memelihara kemurnian jenisnya. Salah satu jenis

kupu-kupu yang dapat dimanfaatkan adalah P. demoleus. Pembuatan taman kupu

sebagai objek ekoeduwisata di Institut Pertanian Bogor (IPB), merupakan salah satu bentuk pemanfaatan kupu-kupu. Meningkatkan harapan hidup kupu-kupu diharapkan mampu menghasilkan jumlah populasi yang besar tanpa merusak alam. Sistem penangkaran dikombinasikan dengan laboratorium untuk meningkatkan harapan hidup kupu-kupu hingga tahap imago. Proses perkawinan terjadi di kubah dan perawatan di laboratorium dengan dilakukan pengamatan kopulasi imago, siklus hidup, harapan hidup, perubahan morfologi, rasio seks, dan

faktor abiotik. Rata-rata satu siklus hidup P. demoleus F1 34.11 ± 2.70 hari (29-40

hari) dan satu siklus hidup F2 berlangsung lebih lama yaitu 39.07 ± 3.30 hari

(33-45 hari). Kurva kelangsungan hidup tipe I, mortalitas tinggi terjadi pada usia dewasa. Mortalitas tertinggi pada fase pupa 33.33 persen. Kematian pada tiap fase banyak disebabkan parasit, bakteri, dan kegagalan eklosi. Harapan hidup

kupu-kupu P.demoleus meningkat menjadi 44.60 persen dari harapan hidupnya sebesar

2 persen di alam liar. Penelitian sistem penangkaran yang efektif dan renovasi fasilitas kubah, menjadi penunjang terciptanya taman kupu di IPB.

Kata kunci : Mortalitas, Papilio demoleus, Pemanfaatan kupu-kupu, Harapan

5

ABSTRACT

FEBRINA MAHAYANI. Efforts to Increase Life Expectancy of the Papilio

demoleus Butterfly from egg until Imago with Captive Breeding System. Supervised by DEDY DURYADI SOLIHIN and LIN NURIAH GINOGA.

Utilization of butterflies are often not balanced with maintaining sustainability in nature. Captive breeding is done as an effort to cultivation the plant and wildlife with maintain the purity of the strain. One species of butterfly that can be used is

P.demoleus. Establishment the garden of butterfly for ecoedutourism object in Bogor Agricultural University (BAU), is a manifestation of utilizing the butterflies. Increase the life expectancy of a butterfly and be expected to have produced a big population without nature destructive. Captive breeding system was combined with laboratory treatment to increase the life expectancy of a butterfly until imago phase. The process of spawning be located at the dome and treatments performed in the laboratory with observed the imago copulation, life

cycle, life expectancy, metamorphosis of P.demoleus, sex ratio, and abiotic

factors. Mostly,life cycle of P.demoleus F1 is 34.11 ± 2.70days (29-40 days) and a

F2 life cycle is longer 39.07 ± 3.30 days (33-45 days). Survival curve type I, high

mortality rate was occurs in adult stage. At the pupa’s phase in the amount of 33.33 percent is the highest mortality. Many deaths in each phase due to parasites,

bacteria, and eclosion failure. P.demoleus butterfly life expectancy increased to

44.60 percent from his life expectancy that is 2 percent in the wild. Research about captive breeding system effectivity and renovation of the dome facilities, is support the realization of a butterfly garden at the BAU.

Key word : Life expectancy, life cycle, mortality, Papilio demoleus, utilization of

7

UPAYA PENINGKATAN HARAPAN HIDUP KUPU-KUPU

Papilio demoleus

DARI TELUR HINGGA IMAGO DENGAN

SISTEM PENANGKARAN

FEBRINA MAHAYANI

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains

pada

Departemen Biologi

DEPARTEMEN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2014

10 10

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul Upaya Peningkatan Harapan Hidup

Kupu-Kupu Papilio demoleus dari Telur hingga Fase Imago dengan Sistem

Penangkaran berhasil diselesaikan. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Januari 2014 hingga Mei 2014.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr Ir Dedy Duryadi Solihin, DEA dan Ibu Ir Lin Nuriah Ginoga, MSi selaku pembimbing atas segala bimbingan, dukungan dan saran selama berlangsungnya penelitian dan penulisan skripsi. Terima kasih kepada Bapak Dr Ir Muhadiono, MSc selaku penguji. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Heri yang telah membantu selama penelitian di laboratorium Pusat Penelitian Studi Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi (PPSHB) dan kubah plaza Institut Pertanian Bogor (IPB), serta kepada Pak Hari, Bu Catur, Kak Andi, Kak Yuli, Kak Syamsul, Kak Dani, Dela, Areza. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Edi Sutrisno yang telah memberikan pengarahan dan pengetahuan mengenai sampel yang digunakan dalam penelitian, serta kepada seluruh pihak di Museum Serangga dan Taman Kupu Taman Mini Indonesia Indah yang telah memberikan izin dalam pengambilan sampel. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Ayah, Ibu, Kakak, seluruh keluarga, teman-teman khususnya Kicep, Siti, Yuli, Erma, Uli, Kuro, Indah, Deli, serta seluruh Biologi 47 atas doa, semangat dan kasih sayangnya.

Skripsi ini belum sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Bogor, Agustus 2014

11

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR LAMPIRAN vii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan 2

METODOLOGI 2

Waktu dan Tempat 2

Bahan dan Alat 2

Metode 2

Tahap Persiapan 2

Identifikasi Jenis Kelamin 3

Pemeliharaan dalam Laboratorium 3

Parameter Pengamataan 4

Faktor Abiotik 4

Analisis Data 5

HASIL 5

Kopulasi Imago Parental dan Perbanyakan Keturunan 5

Siklus Hidup dan Perubahan Morfologi 7

Harapan Hidup dan Tabel Kehidupan 9

Sinkronisasi Kemunculan Imago 12

Faktor Abiotik 12 PEMBAHASAN 14 SIMPULAN 17 SARAN 17 DAFTAR PUSTAKA 18 LAMPIRAN 20 RIWAYAT HIDUP 30

12 12

DAFTAR TABEL

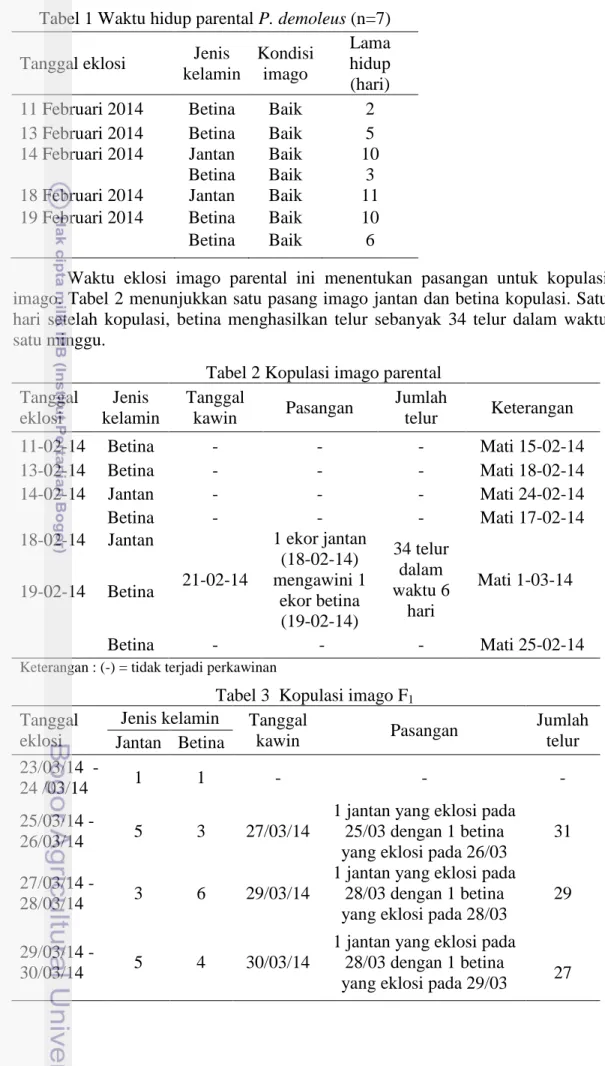

1. Waktu hidup parental P. demoleus (n=7) 6

2. Kopulasi imago parental 6

3. Kopulasi imago F1 6

4. Kopulasi imago F2 7

5. Siklus hidup kupu-kupu P. demoleus P (n=7), F1 dan F2 (n=28) dan uji T 8

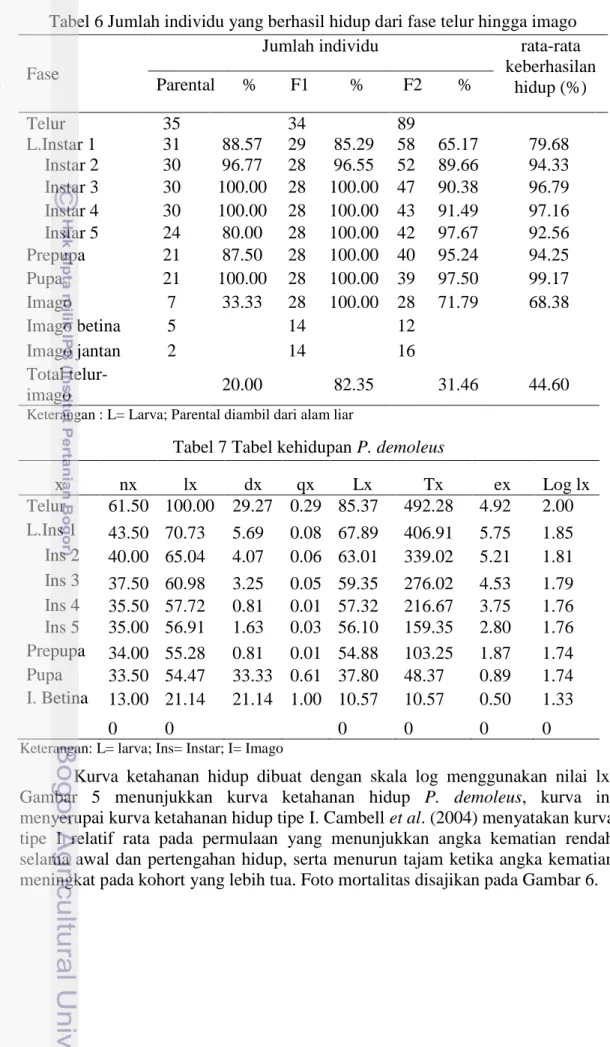

6. Jumlah individu yang berhasil hidup dari fase telur hingga imago 10

7. Tabel kehidupan P. demoleus 10

8. Rasio pertigahari dan rasio total 12

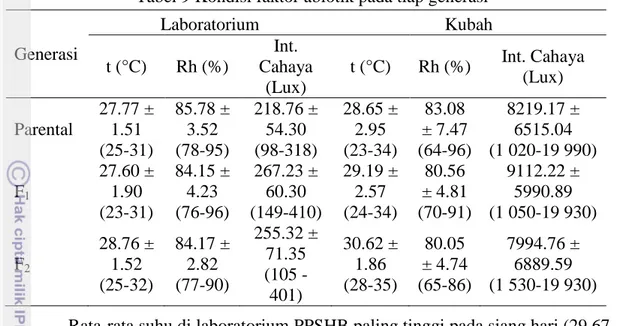

9. Kondisi faktor abiotik pada tiap generasi 13

DAFTAR GAMBAR

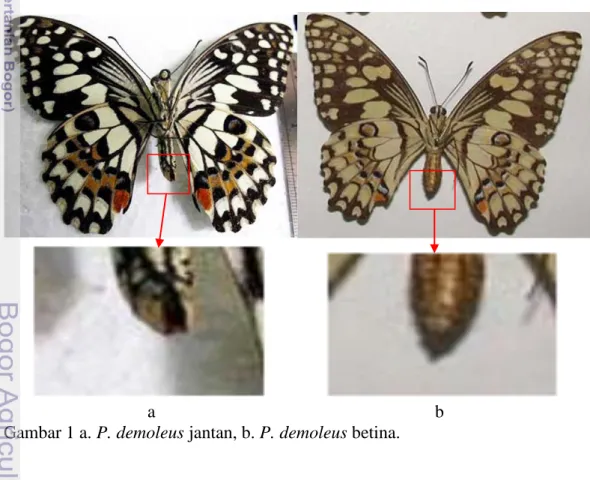

1. a. P. demoleus jantan, b. P. demoleus betina. 3

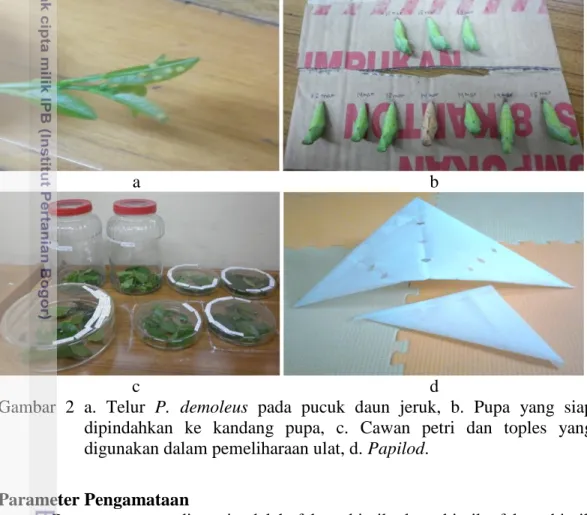

2. a. Telur P. demoleus pada pucuk daun jeruk, b. Pupa yang siap dipindahkan ke

kandang pupa, c. Cawan petri dan toples yang digunakan dalam pemeliharaan

ulat, d. Papilod. 4

3. a. Pergantian kulit dari Instar 4 ke instar 5, b. Osmeterium 8

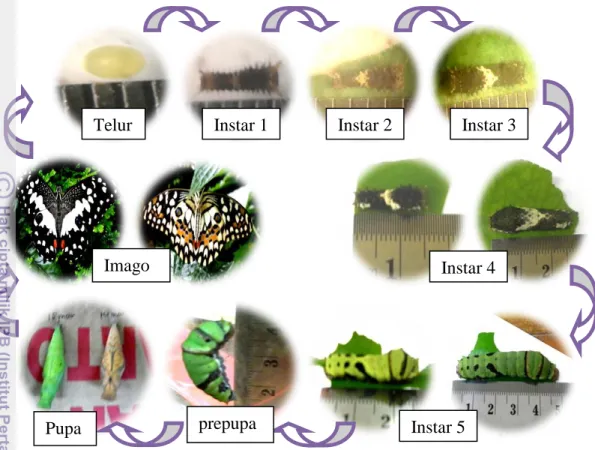

4. Metamorfosis P. demoleus. 9

5. Kurva ketahanan hidup P. demoleus 11

6. Mortalitas P. demoleus pada beberapa fase 11

7. Suhu dan kelembaban Lab PPSHB akhir bulan Januari-Awal Mei 2014 13

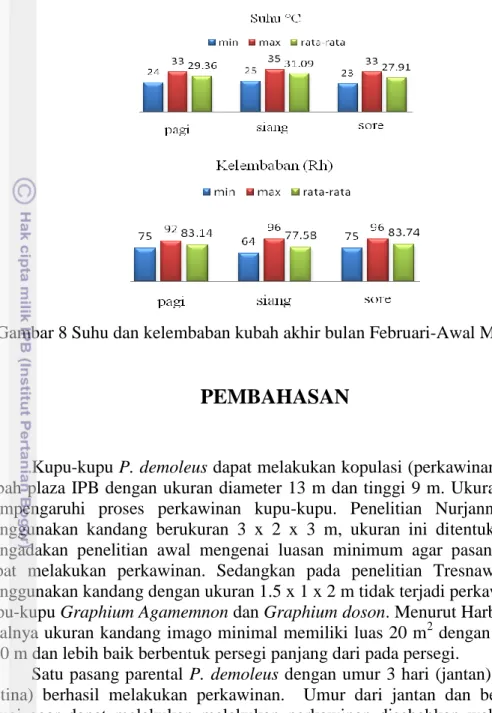

8. Suhu dan kelembaban kubah akhir bulan Februari-Awal Mei 2014 14

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rincian siklus hidup Papilio demoleus (Filial 1) 21

2. Rincian siklus hidup Papilio demoleus (Filial 2) 22

3. Uji T rata-rata siklus hidup F1 dan F2 dengan (P<0.05) dan (P<0.01) 24

4. Faktor abiotik di laboratorium PPSHB akhir bulan Januari – awal Mei 2014 25

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keseimbangan ekosistem alam tidak terlepas dari peran serta anggota

biotik di dalamnya seperti serangga, salah satunya adalah kupu-kupu. Peran

ekologi kupu-kupu dalam ekosistem tidak hanya sebagai herbivora semata, tetapi

juga sebagai komponen yang penting dalam penyerbukan (Subahar et al. 2007).

Proses penyerbukan yang dilakukan oleh kupu-kupu membantu terbentuknya buah dan biji dari tanaman berbunga sehingga secara ekologis kupu-kupu memberikan sumbangan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memperkaya biodiversitas.

Manfaat lain dari kupu-kupu yaitu sebagi indikator lingkungan, semakin banyak jenis kupu-kupu di suatu lingkungan menandakan semakin baik kualitas lingkungannya (Dewi 2003). Manfaat kupu-kupu antara lain meliputi manfaat ekologi, endemisme, konservasi, pendidikan, budaya, estetika dan ekonomi

(Rahayuningsih et al. 2012).

Secara ekonomi kupu-kupu memiliki nilai jual yang tinggi mulai dari pemanfaatannya sebagai benda koleksi, cindera mata, hingga objek wisata.

Meningkatnya pemanfaatan kupu-kupu khususnya manfaat ekonomi

mengakibatkan pada eksploitasi, yang mengancam kelestarian kupu-kupu di alam. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar menyatakan bahwa penangkaran adalah upaya pengembangan tumbuhan dan satwaliar dengan tetap memelihara kemurnian jenisnya.

Papilio demoleus merupakan anggota dari famili Papilionidae. Famili

Papilionidae disebut juga sebagai kupu ekor walet atau swallow tail (Triplehorn &

Johnson 2005). Jeruk merupakan tanaman inang dari larva P.demoleus. Lewis

(2012) menyatakan larva P. demoleus memakan hamper semua varietas jeruk.

Menurut Saxena dan Goyal (1978) spesifikasi tanaman inang ini, disebabkan kupu-kupu betina mendapatkan rangsangan kimia berupa bau atraktan dari ether serta 80% etanol yang terlarut dalam tanaman inang, kombinasi antara bau dan warna dari tanaman inang menciptakan respon oviposisi (peletakan telur) dari kupu-kupu.

Matsumoto (2002) menyatakan spesies ini tersebar di daerah tropis dan subtropis di benua Asia, Australia, kepulauan Taiwan, Hainan, Papua Nugini, Sumba, Flores, Alor, Sumatra, Jawa, Kalimantan, Fillipina, dan Maluku. Persebarannya dari India ke Nepal, Cina bagian selatan, dan Jepang, dari selatan

melalui Malaysia dan Indonesia. P. demoleus tercatat ditemukan beberapa tahun

terakhir ini di Republik Dominika (Guerrero et al. 2004). Mulai tahun 1970

spesies ini menginvasi pulau Jawa, Kalimantan, Filipina, dan Sumatera, yang didukung dengan adanya hutan yang menyediakan tanaman jeruk (Matsumoto 2002).

Saputro (2007) menyatakan P. demoleus merupakan salah satu dari

keragaman kupu-kupu yang ada di Institut Pertanian Bogor. Penangkaran kupu P.

demoleus memanfaatkan kubah di plaza IPB. Kubah di plaza IPB dapat dimanfaatkan sebagai tempat kawin bagi kupu-kupu dalam sistem penangkaran dan dapat dikembangkan menjadi taman kupu sebagai objek ekoeduwisata.

2 2

Pengembangan ini memerlukan jumlah yang banyak dari kupu-kupu. Sistem penangkaran yang baik diharapkan mampu menyediakan jumlah yang ideal untuk pemanfaatan kupu secara maksimal. Keberhasilan hidup kupu-kupu hingga tahap imago sangat dipengaruhi oleh tehnik pemeliharaan. Sistem penangkaran yang dikombinasikan dengan penggunaan laboratorium dilakukan sebagai upaya meningkatkan harapan hidup kupu-kupu hingga tahap imago.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan meningkatkan harapan hidup kupu-kupu Papilio

demoleus dari telur hingga imago dan menghitung siklus hidup kupu-kupu Papilio demoleus dalam penangkaran.

METODOLOGI

Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan dari bulan Januari 2014 hingga Mei 2014 di laboratorium Pusat Penelitian Studi Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi

(PPSHB) dan kubah plaza Institut Pertanian Bogor (IPB). Pengamatan dan

pemeliharaan kupu-kupu P. demoleus parental (P) pada tanggal 28 Januari 2014 –

25 Februari 2014, Filial 1 (F1) tanggal 22 Februari 2014 – 4 April 2014, dan Filial

2 (F2) tanggal 29 Maret 2014- 15 Mei 2014.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah telur, ulat dan pupa P.

demoleus (berasal dari Museum Serangga dan Taman Kupu Taman Mini

Indonesia Indah (MSTK TMII)), tanaman inang yaitu jeruk nipis (Citrus

aurantifolia) dan tanaman jeruk dari jenis Citrus microcarpa, tanaman penghasil nektar (soka, pacar air, jengger ayam, pagoda, dll). Alat yang digunakan adalah

cawan petri, toples, kandang pupa (40cmx40cmx40cm), papilod, kuas,

termohigrometer, light meter, kamera digital, dan mikroskop stereo.

Metode Tahap Persiapan

Kubah tempat penangkaran dibersihkan dan direnovasi bagian-bagian yang rusak. Bagian-bagian kubah yang berlubang ditutup menggunakan paranet. Tanaman-tanaman inang dan penghasil nektar di dalam kubah diremajakan. Perangkap untuk predator seperti kadal dipasang disudut-sudut kubah dan sarang-sarang laba-laba dibersihkan. Persiapan parental (P) dengan mengambil sampel

3 kandang pupa, sedangkan telur dan ulat dirawat dalam toples di laboratorium.

Pemeliharaan dilakukan hingga telur, ulat dan pupa mencapai tahap imago. Imago yang telah eklosi di identifikasi jenis kelaminnya. Tanggal, jenis kelamin, dan rasio seks perminggu dari eklosi individu yang pertama dicatat hingga eklosi individu yang terakhir.

Identifikasi Jenis Kelamin

Imago yang telah eklosi diidentifikasi jenis kelaminnya sebelum

dimasukkan kedalam kubah. Jantan dan betina pada kupu-kupu P. demoleus

memiliki pola sisik yang mirip. Ciri imago P. demoleus memiliki sejumlah besar

bintik tak beraturan pada sayap, bagian atas sayap berwarna warna hitam dengan

bintik-bintik berwarna orange, pada bagian dorsal sisi dalam sayap belakang

terdapat bintik merah. Identifikasi dapat dilakukan dengan melihat bagian ujung ventral abdomen (Gambar 1). Imago jantan terdapat lubang di bagian ujung ventral abdomen sedangkan ujungnya betina tertutup. Secara morfologi juga dapat dilihat perbedaan antara imago betina dan jantan, biasanya imago betina memiliki

ukuran tubuh lebih besar dan sisi sayap belakang berwarna orange sedangkan

pada jantan warnanya cenderung pucat dan kuning. Identifikasi juga dapat dilakukan saat fase pupa. Imago yang telah diidentifikasi kemudian dilepaskan dalam kubah penangkaran.

a b

Gambar 1 a. P. demoleus jantan, b. P. demoleus betina.

Pemeliharaan dalam Laboratorium

Telur-telur yang dihasilkan imago setelah perkawinan dipelihara dalam cawan petri dan dirawat dalam laboratorium. Daun tempat diletakkannya telur dipetik (Gambar 2A) atau telur diambil dengan menggunakan kuas dan dirawat

4 4

dalam cawan petri (Gambar 2C). Telur dirawat hingga menetas dan disediakan makanan berupa pucuk daun. Tiap perkembangan ulat diamati dan dirawat sesuai dengan fasenya. Instar kedua pada ulat diberi makan daun muda, semakin tinggi instarnya semakin tua daun yang diberikan. Pemberian pakan dan pembersihan kotoran dilakukan setiap hari. Semakin tinggi tingkat instarnya semakin banyak kebutuhan pakannya. Ulat pada fase instar 3 hingga 5 dirawat dalam toples (Gambar 2C) hingga menjadi kepompong. Kepompong dipindahkan ke kandang kepompong dengan cara ditempelkan pada sebidang karton menggunakan lem (Gambar 2B). Imago yang telah keluar dari kepompong diidentifikasi seksnya

kemudian dibawa ke kubah dengan papilod (Gambar 2D).

a b

c d

Gambar 2 a. Telur P. demoleus pada pucuk daun jeruk, b. Pupa yang siap

dipindahkan ke kandang pupa, c. Cawan petri dan toples yang

digunakan dalam pemeliharaan ulat, d. Papilod.

Parameter Pengamataan

Parameter yang diamati adalah faktor biotik dan abiotik. faktor biotik meliputi pengamatan jumlah individu yang bertahan hidup, lama siklus hidup, perubahan morfologi, dan rasio seks. Faktor abiotik terdiri dari pengukuran suhu, kelembaban dan intensitas cahaya.

Faktor Abiotik

Pengukuran faktor abiotik berupa pengukuran suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya. Pengukuran ini dilakukan di laboratorium dan kubah pada pukul 09.00; 13.00; dan 16.00 WIB. Suhu dan kelembapan diukur dengan

5 Analisis Data

Data perkembangan siklus hidup F1 dan F2 dibandingkan. Waktu rata-rata

siklus hidup diuji menggunakan uji t dengan (P<0.01) dan (P<0.05). Jumlah individu yang berhasil hidup dari fase telur hingga imago dihitung dan dicatat. Nilai persentasi harapan hidup dihitung dengan rumus:

Analisis tabel kehidupan dilakukan terhadap siklus hidup kupu-kupu F1

dan F2. Nilai nx, lx, dx, qx, Lx, dan ex dihitung dengan rumus sebagai berikut:

lx = nx x 100

no

dx = lx − l(x+1) qx = Lx =

Tx = ex =

keterangan:

x: fase atau kelas umur

nx: rata-rata jumlah individu yang hidup pada fase tersebut

lx: jumlah individu yang hidup pada masing-masing interval waktu (densitas awal

cohort dibuat 100)

dx: jumlah yang mati pada usia antara x ke x+1 qx: proporsi kematian pada fase tersebut

Lx: jumlah individu yang hidup antara fase tersebut dengan fase berikutnya Tx: jumlah total individu yang hidup mulai fase tersebut hingga individu punah ex: harapan hidup pada awal interval umur tersebut

F1: filial atau turunan 1 F2: filial atau turunan 2

Rasio seks indukan juga dihitung dengan rumus: R= M/F (M: jumlah jantan dan F: jumlah betina). Rasio seks pertigahari dihitung untuk menentukan sinkronisasi kemunculan imago. Pencatatan tanggal eklosi dari awal individu eklosi hingga eklosi individu terakhir dan pencatatan jenis kelamin, sebagai perhitungan rasio seks total.

HASIL

Kopulasi Imago Parental dan Perbanyakan Keturunan

Sampel yang diambil sebagai parental, berjumlah 35 individu. Imago parental yang berhasil eklosi dari 35 individu awal menjadi 7 imago. Tujuh imago yang berhasil eklosi terdiri dari 2 jantan dan 5 betina. Ketujuh imago ini memiliki waktu eklosi seperti yang tercantum dalam Tabel 1.

6 6

Tabel 1 Waktu hidup parental P. demoleus (n=7)

Tanggal eklosi Jenis

kelamin Kondisi imago Lama hidup (hari)

11 Februari 2014 Betina Baik 2

13 Februari 2014 Betina Baik 5

14 Februari 2014 Jantan Baik 10

Betina Baik 3

18 Februari 2014 Jantan Baik 11

19 Februari 2014 Betina Baik 10

Betina Baik 6

Waktu eklosi imago parental ini menentukan pasangan untuk kopulasi imago. Tabel 2 menunjukkan satu pasang imago jantan dan betina kopulasi. Satu hari setelah kopulasi, betina menghasilkan telur sebanyak 34 telur dalam waktu satu minggu.

Tabel 2 Kopulasi imago parental Tanggal eklosi Jenis kelamin Tanggal kawin Pasangan Jumlah telur Keterangan 11-02-14 Betina - - - Mati 15-02-14 13-02-14 Betina - - - Mati 18-02-14 14-02-14 Jantan - - - Mati 24-02-14 Betina - - - Mati 17-02-14 18-02-14 Jantan 21-02-14 1 ekor jantan (18-02-14) mengawini 1 ekor betina (19-02-14) 34 telur dalam waktu 6 hari Mati 1-03-14 19-02-14 Betina Betina - - - Mati 25-02-14

Keterangan : (-) = tidak terjadi perkawinan

Tabel 3 Kopulasi imago F1

Tanggal eklosi

Jenis kelamin Tanggal

kawin Pasangan Jumlah telur Jantan Betina 23/03/14 -24 /03/14 1 1 - - - 25/03/14 - 26/03/14 5 3 27/03/14

1 jantan yang eklosi pada 25/03 dengan 1 betina yang eklosi pada 26/03

31 27/03/14 -

28/03/14 3 6 29/03/14

1 jantan yang eklosi pada 28/03 dengan 1 betina yang eklosi pada 28/03

29

29/03/14 -

30/03/14 5 4 30/03/14

1 jantan yang eklosi pada 28/03 dengan 1 betina

7

Tabel 4 Kopulasi imago F2

Tanggal eklosi

Jenis kelamin Tanggal

kawin Pasangan Jumlah telur Jantan Betina 30/04/14 - 2/05/14 2 0 - - - 3/05/14 - 5/05/14 6 2 - - - 6/05/14 - 8/05/14 5 9 - - - 9/05/14 - 12/05/14 3 2 - - -

keterangan : (-)= tidak terjadi perkawinan

Satu pasang imago parental menghasilkan 28 individu F1. Individu F1 yang

berhasil kopulasi sebanyak tiga pasang dengan waktu kopulasi tanggal 27, 29 dan 30 Maret 2014 (Tabel 3).

Hasil dari ketiga pasang imago ini sebanyak 89 telur dalam jangka waktu

satu minggu. Individu F2 hasil kopulasi imago F1 berhasil menjadi imago dengan

jumlah 28. Imago F2 tidak terjadi kopulasi sehingga tidak menghasilkan keturunan

(Tabel 4).

Siklus Hidup dan Perubahan Morfologi

Parental

P. demoleus memiliki rata-rata siklus hidup 54.43 ± 3.10 hari dengan kisaran waktu 48-57 hari. Waktu yang dibutuhkan generasi parental untukmenyelesaikan satu siklus hidup lebih lama dari generasi F1 dan F2.Rata-rata satu

siklus hidup P. demoleus F1 34.11 ± 2.70 hari dengan waktu tersingkat yaitu 29

hari dan waktu terpanjang 40 hari. Satu siklus hidup F2 berlangsung lebih lama

yaitu 39.07 ± 3.30 hari dengan waktu tercepat 33 hari dan waktu terlama 45 hari

(Tabel 5). P. demoleus F1 dan F2 memiliki waktu terlama pada fase pupa dan

waktu tersingkat pada fase prepupa (Tabel 5). Rincian satu siklus perindividu F1

dan F2 dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2. Uji T dengan taraf uji 5% dan 1 %

pada instar 1, instar 2, instar 3 dan instar 4 berbeda nyata, sedangkan fase instar 5 hingga imago tidak berbeda nyata. Fase telur berbeda nyata pada taraf uji 5% dan tidak berbeda nyata pada taraf uji 1% (Tabel 5 dan Lampiran 3).

Metamorfosis P. demoleus bermula dari telur berwarna kuning dan

berbentuk bulat (Gambar 4). Larva instar 1 hingga instar ke 4 berwarna hitam dengan garis putih ditengahnya. Instar ke lima berwarna hijau dan bercorak hitam. Indikator perubahan instar pada larva yaitu dengan adanya pergantian kulit dan

kapsul kepala (Gambar 3a). Larva memiliki osmeterium berbentuk seperti tanduk

berwarna jingga yang dapat memancarkan sekresi bau tidak sedap (Gambar 3b). Fase prepupa ditandai dengan pemendekan panjang tubuh dan menempel pada

substrat. Pupa P. demoleus memiliki dua warna yaitu hijau dan coklat. Smith

(1978) menyatakan, warna kepompong bergantung pada substrat tempat larva

mengalami pupasi, secara fisiologis kutikula coklat pada P. demoleus diproduksi

mengikuti sekresi hormon. Imago P. demoleus berwarna hitam dengan corak putih

8 8

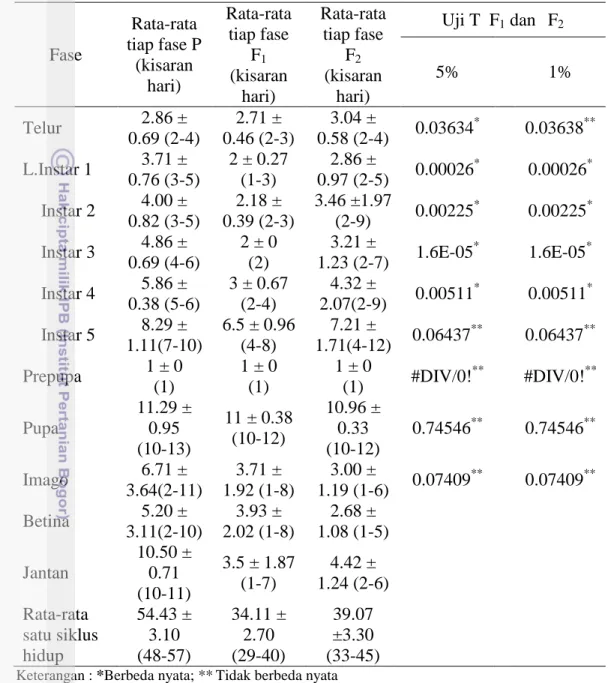

Keterangan : *Berbeda nyata; **Tidak berbeda nyata

a b

Gambar 3 a. Pergantian kulit dari Instar 4 ke instar 5, b. Osmeterium.

Tabel 5 Siklus Tabel 5 Siklus hidup kupu-kupu P. demoleus P (n=7), F1 dan F2 (n=28) dan uji T

Fase Rata-rata tiap fase P (kisaran hari) Rata-rata tiap fase F1 (kisaran hari) Rata-rata tiap fase F2 (kisaran hari) Uji T F1 dan F2 5% 1% Telur 2.86 ± 0.69 (2-4) 2.71 ± 0.46 (2-3) 3.04 ± 0.58 (2-4) 0.03634 * 0.03638** L.Instar 1 3.71 ± 0.76 (3-5) 2 ± 0.27 (1-3) 2.86 ± 0.97 (2-5) 0.00026 * 0.00026* Instar 2 4.00 ± 0.82 (3-5) 2.18 ± 0.39 (2-3) 3.46 ±1.97 (2-9) 0.00225 * 0.00225* Instar 3 4.86 ± 0.69 (4-6) 2 ± 0 (2) 3.21 ± 1.23 (2-7) 1.6E-05 * 1.6E-05* Instar 4 5.86 ± 0.38 (5-6) 3 ± 0.67 (2-4) 4.32 ± 2.07(2-9) 0.00511 * 0.00511* Instar 5 8.29 ± 1.11(7-10) 6.5 ± 0.96 (4-8) 7.21 ± 1.71(4-12) 0.06437 ** 0.06437** Prepupa 1 ± 0 (1) 1 ± 0 (1) 1 ± 0 (1) #DIV/0! ** #DIV/0!** Pupa 11.29 ± 0.95 (10-13) 11 ± 0.38 (10-12) 10.96 ± 0.33 (10-12) 0.74546** 0.74546** Imago 6.71 ± 3.64(2-11) 3.71 ± 1.92 (1-8) 3.00 ± 1.19 (1-6) 0.07409 ** 0.07409** Betina 5.20 ± 3.11(2-10) 3.93 ± 2.02 (1-8) 2.68 ± 1.08 (1-5) Jantan 10.50 ± 0.71 (10-11) 3.5 ± 1.87 (1-7) 4.42 ± 1.24 (2-6) Rata-rata satu siklus hidup 54.43 ± 3.10 (48-57) 34.11 ± 2.70 (29-40) 39.07 ±3.30 (33-45)

Kulit Kapsul kepala

9

Gambar 4 Metamorfosis P. demoleus.

Harapan Hidup dan Tabel Kehidupan

Individu F1 mengalami penurunan jumlah individu menjadi 85.29% pada

fase telur ke instar 1 kemudian konstan dari instar 2 hingga imago. Mortalitas

pada individu F2 terjadi pada tiap fase dengan mortalitas tertinggi pada fase telur

ke instar 1 dan fase pupa ke imago (Tabel 6). Bila dibandingkan dengan parental individu yang berhasil hidup dari pupa menjadi imago lebih banyak terjadi pada

F1 dan F2 dengan persentase 33.33% (P), 100% (F1), dan 71.79 (F2) (Tabel 6).

Keberhasilan hidup P. demoleus dari fase telur hingga imago, persentase tertinggi

terjadi pada F1 yaitu 82.35% dan persentase terendah pada generasi parental yaitu

20%. Persentase rata-rata individu yang berhasil hidup dari fase telur hingga imago adalah 44.60% (Tabel 6).

Tabel kehidupan menunjukkan tingkat mortalitas tertinggi dilihat dari nilai dx terbesar yaitu 33.33% pada fase pupa. Harapan hidup tiap fasenya dapat dilihat dari nilai ex dengan harapan tertinggi pada fase instar 1 yaitu 5.75% dan terendah pada fase imago yaitu 0.50%. Nilai lx menunjukkan kelangsungan hidup individu

P. demoleus mengalami penurunan tiap fasenya, dengan nilai 21.14% untuk kelangsungan hidup imago betina (Tabel 7).

Telur Instar 1 Instar 2 Instar 3

Instar 4

Instar 5 Imago

10 10

Tabel 6 Jumlah individu yang berhasil hidup dari fase telur hingga imago Fase

Jumlah individu rata-rata

keberhasilan hidup (%) Parental % F1 % F2 % Telur 35 34 89 L.Instar 1 31 88.57 29 85.29 58 65.17 79.68 Instar 2 30 96.77 28 96.55 52 89.66 94.33 Instar 3 30 100.00 28 100.00 47 90.38 96.79 Instar 4 30 100.00 28 100.00 43 91.49 97.16 Instar 5 24 80.00 28 100.00 42 97.67 92.56 Prepupa 21 87.50 28 100.00 40 95.24 94.25 Pupa 21 100.00 28 100.00 39 97.50 99.17 Imago 7 33.33 28 100.00 28 71.79 68.38 Imago betina 5 14 12 Imago jantan 2 14 16 Total telur-imago 20.00 82.35 31.46 44.60

Keterangan : L= Larva; Parental diambil dari alam liar

Tabel 7 Tabel kehidupan P. demoleus

x nx lx dx qx Lx Tx ex Log lx Telur 61.50 100.00 29.27 0.29 85.37 492.28 4.92 2.00 L.Ins 1 43.50 70.73 5.69 0.08 67.89 406.91 5.75 1.85 Ins 2 40.00 65.04 4.07 0.06 63.01 339.02 5.21 1.81 Ins 3 37.50 60.98 3.25 0.05 59.35 276.02 4.53 1.79 Ins 4 35.50 57.72 0.81 0.01 57.32 216.67 3.75 1.76 Ins 5 35.00 56.91 1.63 0.03 56.10 159.35 2.80 1.76 Prepupa 34.00 55.28 0.81 0.01 54.88 103.25 1.87 1.74 Pupa 33.50 54.47 33.33 0.61 37.80 48.37 0.89 1.74 I. Betina 13.00 21.14 21.14 1.00 10.57 10.57 0.50 1.33 0 0 0 0 0 0

Keterangan: L= larva; Ins= Instar; I= Imago

Kurva ketahanan hidup dibuat dengan skala log menggunakan nilai lx.

Gambar 5 menunjukkan kurva ketahanan hidup P. demoleus, kurva ini

menyerupai kurva ketahanan hidup tipe I. Cambell et al. (2004) menyatakan kurva

tipe I relatif rata pada permulaan yang menunjukkan angka kematian rendah selama awal dan pertengahan hidup, serta menurun tajam ketika angka kematian meningkat pada kohort yang lebih tua. Foto mortalitas disajikan pada Gambar 6.

11

Gambar 5 Kurva ketahanan hidup P. demoleus.

a b c d e f

Gambar 6 Mortalitas P. demoleus pada beberapa fase:

a. Pupa terserang parasit d. Mortalitas larva karena bakteri

b. Gagal eklosi e. Mortalitas larva karena stress

12 12

Sinkronisasi Kemunculan Imago

Rasio jantan dan betina pertiga hari pada parental menunjukkan jantan lebih sedikit daripada betina yaitu 1/3 dan 1/2 dengan rasio total 2/5 (Tabel 8).

Rasio pada F1 menunjukkan jantan lebih banyak eklosi pada tiga hari pertama dan

tiga hari terakhir waktu eklosi, waktu eklosi tiga hari kedua betina lebih banyak

dari jantan dengan rasio total 14/14 (Tabel 8). Individu F2 betina lebih banyak dari

jantan pada waktu eklosi dihari ke 7 hingga 9, dan pada hari lain jantan lebih banyak dari betina dengan rasio total 16/12 (Tabel 8). Waktu eklosi jantan dan

betina yang cocok pada F2 berada pada kisaran tanggal 3-8 Mei 2014. Kondisi

imago F2 yang cacat menyebabkan kopulasi tidak dapat terjadi.

Tabel 8 Rasio pertigahari dan rasio total

Periode eklosi rasio total

P 11/02/14 - 14/02/14 1/3 2/5 18/02/14 -19/02/14 1/2 F1 23/03/14 -25/03/14 3/2 14/14 26/03/14 - 28/03/14 6/8 29/03/14 - 30/03/14 5/4 F2 30/04/14 - 2/05/14 2/0 16/12 3/05/14 - 5/05/14 6/2 6/05/14 - 8/05/14 5/9 9/05/14 - 12/05/14 3/1 Faktor Abiotik

Kondisi lingkungan laboratorium dan kubah pada tahap pemeliharaan

generasi P, F1 dan F2 menunjukkan tidak terjadi perbedaan yang jauh dari tiap

generasi (Tabel 9). Suhu saat pemeliharaan generasi P dan F1 di laboratorium

relatif sama berkisar di suhu 27°C dan naik satu derajat pada generasi F2.

Rata-rata kelembaban tertinggi terjadi pada generasi P dan relatif sama pada generasi F1

dan F2, sedangkan intensitas cahaya tertinggi terjadi saat generasi F1 yaitu 267.23

Lux. Suhu kubah relatif naik dari generasi P ke generasi F2 dan kelembaban

tertinggi terjadi saat generasi P dimana cuaca saat generasi ini curah hujan masih tinggi. Rata-rata suhu kubah tiap generasi mencapai 28-30°C dan kelembaban rata-rata kelembaban pada generasi parental adalah 83%. Intensitas cahaya di kubah dipengaruhi oleh cuaca, intensitas terendah pada generasi P dan tertinggi

pada generasi F1 dengan cuaca relatif cerah dan cuaca pada generasi F2 berawan

13 Tabel 9 Kondisi faktor abiotik pada tiap generasi

Generasi Laboratorium Kubah t (°C) Rh (%) Int. Cahaya (Lux) t (°C) Rh (%) Int. Cahaya (Lux) Parental 27.77 ± 1.51 (25-31) 85.78 ± 3.52 (78-95) 218.76 ± 54.30 (98-318) 28.65 ± 2.95 (23-34) 83.08 ± 7.47 (64-96) 8219.17 ± 6515.04 (1 020-19 990) F1 27.60 ± 1.90 (23-31) 84.15 ± 4.23 (76-96) 267.23 ± 60.30 (149-410) 29.19 ± 2.57 (24-34) 80.56 ± 4.81 (70-91) 9112.22 ± 5990.89 (1 050-19 930) F2 28.76 ± 1.52 (25-32) 84.17 ± 2.82 (77-90) 255.32 ± 71.35 (105 -401) 30.62 ± 1.86 (28-35) 80.05 ± 4.74 (65-86) 7994.76 ± 6889.59 (1 530-19 930) Rata-rata suhu di laboratorium PPSHB paling tinggi pada siang hari (29.67 ± 1.37°C) dan paling rendah pada sore hari (26.95 ± 1.53°C) dengan suhu minimal 23°C dan maksimal 32°C. Kelembaban rata-rata selama akhir bulan Januari hingga awal Mei 2014 berkisar antara 82.21 ± 1.37 % hingga 86.64 ± 1.53 % dengan kelembaban maksimal 76 % dan maksimal 81 % (Lampiran 4 dan Gambar 7). Intensitas cahaya dengan tambahan cahaya lampu berkisar antara 197.07±45.55 lux dan 305.79±58.41 lux dengan intensitas minimal 98 lux dan maksimal 410 lux (Lampiran 5).

Gambar 7 Suhu dan kelembaban laboratorium PPSHB akhir bulan Januari-Awal Mei 2014.

Rata-rata suhu di kubah paling tinggi pada siang hari (31.09 ± 2.58°C) dan paling rendah pada sore hari (27.91 ± 2.49°C) dengan suhu minimal 23°C dan maksimal 35°C. Kelembaban rata-rata selama awal bulan Februari hingga awal Mei 2014 berkisar antara 77.58 ± 7.22 % hingga 83.74 ± 4.63% dengan kelembaban maksimal 64 % dan maksimal 96 % (Lampiran 5 dan Gambar 8). Intensitas cahaya berkisar antara 3 745.35 ± 2 649.15 lux dan 14 447.44 ± 5 777.07 lux dengan intensitas minimal 1 020 lux dan maksimal 19 990 lux (Lampiran 5).

14 14

Gambar 8 Suhu dan kelembaban kubah akhir bulan Februari-Awal Mei 2014.

PEMBAHASAN

Kupu-kupu P. demoleus dapat melakukan kopulasi (perkawinan) di dalam

kubah plaza IPB dengan ukuran diameter 13 m dan tinggi 9 m. Ukuran kandang mempengaruhi proses perkawinan kupu-kupu. Penelitian Nurjannah (2010) menggunakan kandang berukuran 3 x 2 x 3 m, ukuran ini ditentukan dengan mengadakan penelitian awal mengenai luasan minimum agar pasangan imago dapat melakukan perkawinan. Sedangkan pada penelitian Tresnawati (2010) menggunakan kandang dengan ukuran 1.5 x 1 x 2 m tidak terjadi perkawinan pada

kupu-kupu Graphium Agamemnon dan Graphium doson. Menurut Harberd (2005)

idealnya ukuran kandang imago minimal memiliki luas 20 m2 dengan ketinggian

2.30 m dan lebih baik berbentuk persegi panjang dari pada persegi.

Satu pasang parental P. demoleus dengan umur 3 hari (jantan) dan 2 hari

(betina) berhasil melakukan perkawinan. Umur dari jantan dan betina harus sesuai agar dapat melakukan melakukan perkawinan disebabkan waktu matang untuk bereproduksi antara jantan dan betina berbeda. Kupu-kupu jantan memerlukan waktu 2-3 hari untuk kawin, sedangkan kupu-kupu betina dapat kawin 2-3 jam setelah menetas (Dewi 2003).

Daur hidup kupu-kupu relatif singkat meliputi empat fase yaitu fase telur,

larva, kepompong dan imago. Rata-rata satu siklus hidup P. demoleus F1 34.11 ±

2.70 hari (29-40 hari) dan satu siklus hidup F2 berlangsung lebih lama yaitu 39.07

± 3.30 hari (33-45 hari). Putra et al. (2012) mendapatkan rata-rata satu siklus

hidup P. demoleus adalah 43 ± 2.83 hari dengan kisaran hari 41-47 hari. Badawi

(2009) menyatakan rata-rata siklus P. demoleus maksimal dan minimal 6,1 dan

3,1 hari untuk tahap telur, 22,7 dan 12,9 hari untuk larva dan 22,4 dan 8,0 hari untuk tahap kepompong serta 5.1 hari untuk tahap imago. Perbedaan waktu ini kemungkinan disebabkan karena perbedaan kondisi lingkungan seperti iklim dan cuaca serta cara pemeliharaan.

15 Uji T untuk fase prepupa tidak terdapat hasil perhitungan (P value),

karena lama siklusnya seragam sehingga tidak dapat dibandingkan. Berdasarkan

uji T pada taraf uji 5% dan 1% fase instar 1 hingga instar 4 siklus F1 dan F2

berbeda nyata, pada fase instar 5 hingga imago uji T menunjukkan tidak berbeda nyata. Sedangkan pada fase telur pada taraf uji 5% siklusnya berbeda nyata dan pada taraf uji 1% tidak berbeda nyata. Perbedaan lama siklus ini kemungkinan

disebabkan jumlah pakan yang dikonsumsi, kepadatan pada F2 lebih tinggi,

tingkat adaptasi dan tingkat stress yang berbeda pada individu F1 dan F2.

Keberhasilan hidup P. demoleus dari fase telur hingga imago, persentase

tertinggi terjadi pada filial pertama yaitu 82.35% dan persentase terendah pada generasi parental yaitu 20%. Bila diambil rata-rata keberhasilan dari tahap telur

hingga imago dari generasi P, F1 dan F2, penangkaran ini telah meningkatkan

harapan hidup kupu-kupu P.demoleus menjadi 44.60% dari harapan hidupnya di

alam liar yang sangat kecil. Jefferey (2006) menyatakan kupu-kupu hanya memiliki kesempatan 2% untuk dapat bertahan hidup di alam liar. Hal ini menunjukkan perawatan yang intensif meningkatkan harapan hidup kupu-kupu.

Tabel kehidupan menunjukkan rata-rata individu dari F1 dan F2 tertinggi

terdapat pada fase telur dan terendah pada fase imago. Kurva ketahanan hidup menunjukkan kurva tipe I yang berarti mortalitas banyak terjadi pada fase dewasa.

Mortalitas banyak terjadi pada generasi parental dan F2 hal ini kemungkinan

disebabkan banyaknya parasit dan tingkat stress yang tinggi akibat kegiatan pembersihan kotoran.

Penyebab mortalitas pada tiap fase dapat disebabkan oleh parasit, bakteri, dan tingkat stress tinggi. Telur yang terserang parasit terdapat banyak lubang di setiap sisinya dan dari lubang tersebut keluar serangga seperti lalat. Di Thailand,

dua jenis parasit telur yang ditemukan adalah Ooencyrtus malayensis Ferriere

(Hymenoptera: Encyrtidae) dan Tetrastichus sp. (Hymenoptera: Eulophidae),

selain itu Pteromalus puparum Linnaeus (Hymenoptera: Pteromalidae) adalah

parasit kepompong dari P. demoleus (Lewis 2012). Kepompong yang terserang

parasit lama-lama akan menghitam yang mungkin disebabkan oleh Pteromalus

puparum. Pteromalus puparum dewasa meletakkan telurnya ke dalam tubuh inang pada saat stadia prepupa atau pupa yang baru terbentuk (Himawati dan Wijayanti 2010).

Mortalitas pada tahap larva ditandai dengan aktifitas larva yang tidak mau makan kemudian lama kelamaan menghitam dan mati. Larva yang stress tidak mau makan, respirasi berjalan cepat, energi banyak berkurang namun pemasukan sedikit, metabolisme menjadi terganggu (Tresnawati 2010). Larva mati dengan mengeluarkan cairan hitam yang berbau tidak sedap kemungkinan disebabkan oleh bakteri. Tes bakteriologis haemolymph dari larva dan kepompong yang

terinfeksi mengungkapkan adanya bakteri dari genus Bacillus (Badawi 2009).

Tingginya mortalitas kemungkinan juga disebabkan kepadatan yang tinggi

sehingga larva saling serang dan berujung pada kematian. Cambell et al. (2004)

menyatakan kepadatan populasi yang tinggi dapat mengubah keseimbangan hormonal, yang akan mengurangi fertilitas dan meningkatkan agresivitas.

Hipotesis lain adalah tingginya kematian pada generasi F2 disebabkan

terjadinya inbreeding. Inbreeding dapat munculkan beberapa penyakit yang

disebabkan genetic disorder, karakter resesif akan muncul dan menyebabkan

16 16

material genetik akibat mutasi. Jusuf (2001) menyatakan perubahan organisme terjadi karena terjadinya perubahan bahan genetik yang disebut dengan mutasi yang dapat terjadi pada tingkat kromosom dan gen.

Rasio total jantan dan betina pada parental, F1 dan F2 menunjukkan jumlah

betina lebih banyak pada generasi parental dan jumlah yang seimbang pada F1 dan

jantan yang lebih banyak pada F2. Nurjannah (2010) menyatakan jantan yang

lebih banyak dari betina menyebabkan imago betina stress dan betina yang lebih banyak dari jantan menyebabkan betina tidak dapat pasangan kawin. Ketidaksinkronan reproduksi mengakibatkan betina tidak memiliki pasangan

kawin sehingga terjadi penurunan kepadatan populasi (Calabrese et al. 2008).

Sinkronisasi jenis kelamin ini tidak hanya ditentukan dari jumlah jantan dan betina tetapi juga dipengaruhi waktu eklosi dari jantan dan betina, jantan harus eklosi terlebih dahulu dari betina.

Suhu saat perawatan generasi parental hingga F2 berkisar antara 27-28°C.

Larva dapat berkembang baik pada suhu 26-28o C (Rouly 2001). Perkembanagan

larva jantan dan betina dipengaruhi oleh suhu. Fischer dan Fiedler (2000) menyatakan pada suhu tinggi larva jantan dengan ukuran tubuh besar akan mengalami penurunan berat badan yang drastis sedangkan pada larva betina tidak terjadi perubahan berat badan pada semua suhu. Hal ini kemungkinan yang menyebabkan rata-rata ukuran pupa betina lebih besar dari pupa jantan. Kelembaban di laboratorium berkisar antara 70-96%. Kelembaban yang memungkinkan untuk kehidupan serangga adalah 50-90% (Romoser 1973). Cuaca mempengaruhi intensitas cahaya saat perawatan, pada generasi parental cenderung

hujan, cerah pada generasi F1, dan cerah berawan saat generasi F2. Kupu-kupu

saat generasi F1 dan F2 menunjukkan jumlah yang lebih banyak dari generasi

parental. Populasi kupu-kupu meningkat secara signifikan selama periode suhu

tinggi dan curah hujan rendah (Boonvanno et al. 2000).

Kubah tempat pemeliharan imago memiliki intensitas cahaya yang tinggi berkisar antara 1 020 - 19 990 Lux. Rata-rata intensitas cahaya tertinggi berada

pada generasi F1, saat generasi ini terdapat tiga pasang imago yang berhasil

kopulasi berbeda dengan generasi parental dengan satu pasang imago yang kawin. Peningkatan intensitas cahaya secara pesat meningkatkan aktivitas berpasangan. McDonald dan Nijhout (2000) menyatakan hal ini mungkin disebabkan prilaku jantan lebih menyukai mengejar betina yang bertengger pada substrat yang terpapar cahaya. Aktivitas kawin tertinggi terjadi pada suhu 32-34°C (McDonald

dan Nijhout 2000). Rata-rata suhu tertinggi terjadi saat generasi F2 tetapi tidak

terjadi kopulasi saat generasi F2 hal ini kemungkinan disebabkan kondisi imago

yang cacat. Kendala utama dari proses kopulasi di kubah adalah tingginya jumlah predator seperti kadal dan cicak serta kondisi kubah dengan banyak paranet yang rusak mengakibatkan kupu-kupu tidak mengalami kopulasi.

Panjang dan pendek siklus hidup kupu-kupu dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Panas yang tinggi akan mempercepat waktu tiap stadia (Nurjannah 2010). Semakin panjang waktu yang dibutuhkan pada satu siklus maka semakin banyak pakan yang dikonsumsi. Sedangkan semakin pendek suatu siklus akan meningkatkan jumlah populasi dari kupu-kupu. Banyaknya jumlah kupu-kupu yang tersedia akan berdampak pada bentuk pemanfaatan yang lebih luas dan maksimal.

17 Kubah tempat penangkaran dengan diameter 13m dan tinggi 9m memiliki

luas lingkaran kubah ±133m2. Kapasitas kupu-kupu dalam suatu ruangan

dipengaruhi oleh ukuran dari suatu jenis kupu-kupu. Kupu-kupu P. demoleus

memiliki ukuran bentang sayap ±9cm. Idealnya luas bidang 1m2 diisi oleh seekor

kupu-kupu, hal ini dimaksudkan agar kupu-kupu selalu dapat terlihat di taman (Syaputra 2011). Mewujudkan terciptanya taman kupu yang ideal sebagai objek

wisata ekoeduwisata di IPB diperlukan penangkaran kupu-kupu jenis P. demoleus

atau kupu-kupu jenis lain secara intensif.

SIMPULAN

Rata-rata satu siklus hidup P. demoleus F1 34.11 ± 2.70 hari (29-40 hari)

dan satu siklus hidup F2 berlangsung lebih lama yaitu 39.07 ± 3.30 hari (33-45

hari). Tiap fase kehidupan F1 dan F2 berbeda nyata pada fase larva Instar 1 hingga

instar 4 dan tidak berbeda nyata pada fase telur, instar 5 hingga imago yang dibuktikan dengan uji T pada taraf 1%. Penangkaran dengan kombinasi

laboratorium berhasil meningkatkan harapan hidup kupu-kupu P.demoleus dari

telur hingga imago menjadi 44.60% dari harapan hidupnya di alam liar yang sangat kecil. Peningkatan populasi kupu-kupu untuk pemanfaatan pembuatan

ekoeduwisata di kubah plaza IPB dibutuhkan penangkaran kupu-kupu jenis P.

demoleus atau kupu-kupu jenis lain secara intensif.

SARAN

Bila mengadakan penelitian yang serupa usahakan tidak hanya satu pasang

yang berhasil kopulasi pada generasi parental dan saat perbanyakan F2 kawinkan

betina hasil penangkaran dengan jantan dari alam liar untuk meningkatkan harapan hidupnya. Penelitian mengenai sistem penangkaran efektif dan renovasi kubah secara menyeluruh diperlukan demi terwujudnya taman kupu sebagai objek ekoeduwisata di IPB. Pihak swasta juga dapat menggunakan penelitian ini sebagai dasar pembuatan hutan kota, rumah sakit hijau, dan taman kota sehingga plasma nutfah dapat dimanfaatkan secara komersil dengan tetap menjaga kelestariannya di alam.

18 18

DAFTAR PUSTAKA

Badawi A. 2009. Studies on some aspects of the biology and ecology of the citrus

butterfly Papilio demoleus L. in Saudi Arabia (Papilionidae, Lepidoptera).

Journal of Applied Entomology 91: 286-292.

Boonvanno K, Watanasit Sb, Permkamc S. 2000. Butterfly diversity at Ton Nga-Chang Wildlife Sanctuary, Songkhla Province, Southern Thailand.

ScienceAsia 26: 105-110.

Calabrese JM et al. 2008. Reproductive asynchrony in natural butterfly

populations and its consequences for female matelessness. J Anim Ecol

77:746-756.

Cambell NA, Reece JB, Mitchell LG. 2004. Biologi. Manalu W, penerjemah;

Safitri A, editor. Jakarta (ID): Penerbit Erlangga. Terjemahan dari:

Biology. Ed ke-5.

Dewi R. 2003. Studi teknik penangkaran kupu-kupu di Wana Wisata Curug Cilember dan Taman Mini Indonesia Indah [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Fischer K, Fiedler K. 2000. Sex-related differences in reaction norms in the

butterfly Lycaena tityrus(Lepidoptera: Lycaenidae). Oikos 90(2): 372-380.

Guerrero KA, Veloz D, Boyce SL, Farrell BD. 2004. First New World

documentation of an Old World citrus pest, the lime swallowtail Papilio

demoleus (Lepidoptera: Papilionidae), in the Dominican Republic

(Hispaniola). American Entomologist 50(4): 227-229.

Harberd R. 2005. Manual of tropical butterfly farming. [Internet]. [Diunduh 2014

8 September]. Tersedia pada: http://www.darwininitiative.org.uk/

documents/13005/3192/13005%20FR%20App7%20Manual%20of%20Tr opical%20Butterfly%20Farming.pdf.

Himawati MK, Wijayanti R. 2010. Lepidoptera dan parasitoid yang berasosiasi pada tanaman kenanga (Kananga odorata (Lam.) Hook.F & Thomson).

Caraka Tani XXV(1): 15-20.

Jeffrey N. 2006. Butterfly conservation. [Internet]. [Diunduh pada 2014 5 Juli]. Tersedia pada: http://www.grandyart.com/artists/nick-jeffrey/conservation.

Jusuf M. 2001. Genetika I Struktur dan Ekspresi Gen. Jakarta (ID) : CV. Sagung

Seto.

Lewis DS. 2012. Lime Swallowtail, Chequered Swallowtail, Citrus Swallowtail

Papilio demoleus Linnaeus (Insecta: Lipidoptera: Papilionidae). EENY 444

[Internet]. [Diunduh 2014 5 Juli]. Tersedia pada: http://edis.ifas.ufl.edu.

Matsumoto K. 2002. Papilio demoleus (Papilionidae) in Borneo and Bali. J.

19 McDonald AK, Nijhout HF. 2000. The effect of environmental conditions on

mating activity of the Buckeye butterfly, Precis coenia. Journal of

Research on the Lepidoptera 35:22-28.

Nurjannah ST. 2010. Biologi Troides helena helena dan Troides helena

hephaestus (Papilionidae) di penangkaran [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Putra RE, Dahelmi, Widiana. 2012. Lama stadia pradewasa kupu-kupu Papilio

demoleus (Lepidoptera:Papilionidae) pada tanaman Citrus hystrix

(Rutaceae). [Internet]. [Diunduh 2014 5 Juli]. Tersedia pada: http://www.jurnal.stkip-pgri-sumbar.ac.id.

Rahayuningsih M, Oqtafiani R, Priyono B. 2012. Keanekaragaman jenis kuku-kupu superfamili Papilionoidae di Dukuh Banyuwindu Desa Limbangan

kecamatan Limbangan kabupaten Kendal. Jurnal MIPA 35(1): 11-20.

Rouly H. 2001. Studi siklus hidup dan teknik pemeliharan kupu-kupu pada pohon

jeruk (Cytrus sp.) dalam kandang [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian

Bogor.

Romoser WS. 1973. The Science of Entomology. New York (US): Macmillan

Publishing Co.,Inc. p 449.

Saputro NA. 2007. Keanekaragaman jenis kupu-kupu di kampus IPB Darmaga [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Saxena KN, Goyal S. 1978. Host-plant relations of the citrus butterfly Papilio

demoleus L.: orientational and ovipotational responses. Entomologia Experimentalis et Applicata 24 (1): 1–10.

Smith AG. 1978. Environmental factors influencing pupal colour determination in

Lepidoptera. I. experiments with Papilio polytes, Papilio demoleus and

Papilio polyxenes. Proc. R. Soc. Lond. 200(1140): 295-329

Subahar TS, Anzilni FA, Devi NC. 2007. Butterfly (Lepidoptera: Rhopalocera) distribution along an altitudinal gradient on Mount Tangkuban Parahu

West Java, Indonesia. Raffles Bull Zool 55(1): 175-178.

Syaputra M. 2011. Pengelolaan penangkaran kupu-kupu di Pt. Ikas Amboina dan

Bali Butterfly Park Tabanan Bali [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Tresnawati E. 2010. Siklus hidup dan pertumbuhan kupu-kupu Graphium

Agamemnon L. dan Graphium doson C&R. (Papilionidae : Lepidoptera)

dengan pakan daun cempaka dan daun sirsak [tesis]. Bogor (ID): Institut

Pertanian Bogor.

Triplehorn CA, Johnson NF. 2005. Borror and Delong’s Introduction to the Study

20 20

21

Lampiran 1 Rincian siklus hidup Papilio demoleus (Filial 1)

No.

Fase (hari) Jenis

Kelamin Total keterangan

Telur

Larva Prepupa Pupa Imago

Instar 1 Instar 2 Instar 3 Instar 4 Instar 5

1 P. demoleus 1 2 1 2 2 3 5 1 11 3 Betina kondisi imago baik

2 P. demoleus 2 3 2 2 2 2 6 1 10 1 Jantan diserang predator

3 P. demoleus 3 3 2 2 2 3 6 1 11 2 Betina diserang predator

4 P. demoleus 4 3 2 2 2 3 7 1 12 8 Jantan kondisi imago baik

5 P. demoleus 5 3 2 2 2 3 7 1 11 4 Betina kondisi imago baik

6 P. demoleus 6 3 2 2 2 4 8 1 11 7 Betina kondisi imago baik

7 P. demoleus 7 3 2 2 2 4 8 1 11 3 Betina kondisi imago baik

8 P. demoleus 8 2 2 2 2 2 6 1 11 1 Betina diserang predator

9 P. demoleus 9 2 2 2 2 3 6 1 11 5 Jantan kondisi imago baik

10 P. demoleus 10 2 2 2 2 3 6 1 11 6 Jantan kondisi imago baik

11 P. demoleus 11 2 2 2 2 4 8 1 11 5 Jantan kondisi imago baik

12 P. demoleus 12 3 2 3 2 3 7 1 11 2 Jantan cacat

13 P. demoleus 13 3 2 2 2 2 6 1 11 5 Jantan kondisi imago baik

14 P. demoleus 14 3 2 2 2 3 7 1 10 2 Jantan diserang predator

15 P. demoleus 15 3 3 2 2 3 5 1 11 2 Jantan diserang predator

16 P. demoleus 16 2 2 2 2 4 7 1 11 7 Betina kondisi imago baik

17 P. demoleus 17 3 2 2 2 3 7 1 11 4 Jantan kondisi imago baik

18 P. demoleus 18 3 2 2 2 3 7 1 11 6 Betina kondisi imago baik

19 P. demoleus 19 3 2 2 2 3 6 1 11 3 Betina kondisi imago baik

22 22

21 P. demoleus 21 3 2 2 2 3 6 1 11 3 Betina Kondisi lemah

22 P. demoleus 22 2 2 3 2 2 6 1 11 4 Jantan cacat

23 P. demoleus 23 3 2 3 2 2 7 1 11 3 Betina kondisi imago baik

24 P. demoleus 24 3 2 3 2 2 7 1 12 2 Jantan kondisi lemah

25 P. demoleus 25 3 2 3 2 4 6 1 11 3 Jantan cacat

26 P. demoleus 26 3 2 2 2 4 7 1 11 2 Betina diserang predator

27 P. demoleus 27 3 2 2 2 3 6 1 11 3 Betina diserang predator

28 P. demoleus 28 3 2 2 2 3 8 1 11 2 Betina cacat

Rata-rata 2.71 2 2.18 2 3 6.5 1 11 3.71 34.11

Simpangan Baku 0.46 0.27 0.39 0 0.67 0.96 0 0.38 1.92 2.70

Waktu minimum 2 1 2 2 2 4 1 10 1 29

Waktu maksimum 3 3 3 2 4 8 1 12 8 40

Lampiran 2 Rincian siklus hidup Papilio demoleus (Filial 2)

No.

Fase (hari)

Jenis

Kelamin Total keterangan

Telur Larva Prepupa Pupa Imago

Instar 1 Instar 2 Instar 3 Instar 4 Instar 5

1 P. demoleus 1 3 4 2 2 3 7 1 10 2 jantan cacat

2 P. demoleus 2 3 4 2 3 4 6 1 11 2 jantan cacat

3 P. demoleus 3 3 4 2 3 4 7 1 11 3 jantan cacat

4 P. demoleus 4 3 4 2 5 5 6 1 11 5 betina normal

5 P. demoleus 5 3 4 3 3 4 5 1 11 3 betina cacat

6 P. demoleus 6 3 5 7 2 2 6 1 11 2 jantan cacat

7 P. demoleus 7 4 4 9 2 3 7 1 11 2 betina Normal*

23

9 P. demoleus 9 2 3 4 2 9 5 1 11 3 betina Normal*

10 P. demoleus 10 3 3 3 7 5 4 1 11 4 jantan Normal*

11 P. demoleus 11 4 2 2 5 2 6 1 11 2 jantan cacat

12 P. demoleus 12 4 2 2 5 2 6 1 11 2 jantan cacat

13 P. demoleus 13 3 2 2 2 7 8 1 11 5 betina Normal*

14 P. demoleus 14 3 2 2 2 7 8 1 12 3 betina Normal*

15 P. demoleus 15 3 2 2 2 7 9 1 11 3 betina cacat

16 P. demoleus 16 3 2 2 3 6 12 1 11 3 jantan Normal*

17 P. demoleus 17 3 4 6 3 2 6 1 11 3 betina cacat

18 P. demoleus 18 2 2 3 4 2 6 1 11 2 jantan cacat

19 P. demoleus 19 2 2 3 4 2 6 1 11 2 jantan cacat

20 P. demoleus 20 3 2 3 4 2 7 1 11 4 jantan normal

21 P. demoleus 21 3 2 3 4 2 8 1 11 3 betina normal

22 P. demoleus 22 3 2 3 4 5 8 1 11 5 jantan Normal*

23 P. demoleus 23 3 3 4 2 7 7 1 11 3 jantan cacat

24 P. demoleus 24 3 3 4 3 5 9 1 11 6 betina Normal*

25 P. demoleus 25 2 2 4 3 5 9 1 11 2 jantan Normal*

26 P. demoleus 26 4 3 3 3 5 10 1 11 3 betina Normal*

27 P. demoleus 27 3 2 3 3 7 8 1 10 2 betina cacat

28 P. demoleus 28 3 2 3 3 5 9 1 11 1 jantan cacat

Rata- rata 3.04 2.86 3.46 3.21 4.32 7.21 1.00 10.96 3.00 39.07

Simpangan baku 0.58 0.97 1.97 1.23 2.07 1.71 0.00 0.33 1.19 3.30

Waktu minimum 2 2 2 2 2 4 1 10 1 33

Waktu maksimum 4 5 9 7 9 12 1 12 6 45

24 24

Lampiran 3 Uji T rata-rata siklus hidup F1 dan F2 dengan (P<0.05) dan (P<0.01)

t-test Telur Larva Prepupa Pupa Imago

Instar 1 Instar 2 Instar 3 Instar 4 Instar 5 P<0.05

Hypothesized Mean Difference 0 0 0 0 0 0 0 0 0

df 27 27 27 27 27 27 27 27 27

t Stat -2.2021 -4.2039 -3.375 -5.2325 -3.0479 -1.9285 #DIV/0! 0.32798 1.85814

P(T<=t) one-tail 0.01819 0.00013 0.00112 8.2E-06 0.00255 0.03219 #DIV/0! 0.37273 0.03704

t Critical one-tail 1.70329 1.70329 1.70329 1.70329 1.70329 1.70329 #DIV/0! 1.70329 1.70329

P(T<=t) two-tail 0.03638 0.00026 0.00225 1.6E-05 0.00511 0.06437 #DIV/0! 0.74546 0.07409

t Critical two-tail 2.05183 2.05183 2.05183 2.05183 2.05183 2.05183 #DIV/0! 2.05183 2.05183

P<0.01

Hypothesized Mean Difference 0 0 0 0 0 0 0 0 0

df 27 27 27 27 27 27 27 27 27

t Stat -2.2021 -4.2039 -3.375 -5.2325 -3.0479 -1.9285 #DIV/0! 0.32798 1.85814

P(T<=t) one-tail 0.01819 0.00013 0.00112 8.2E-06 0.00255 0.03219 #DIV/0! 0.37273 0.03704

t Critical one-tail 2.47266 2.47266 2.47266 2.47266 2.47266 2.47266 #DIV/0! 2.47266 2.47266

P(T<=t) two-tail 0.03638 0.00026 0.00225 1.6E-05 0.00511 0.06437 #DIV/0! 0.74546 0.07409

25 Lampiran 4 Faktor abiotik di laboratorium PPSHB akhir bulan Januari – awal Mei 2014

Tanggal pagi siang sore ket

t Rh Int. Cahaya t Rh Int. Cahaya t Rh Int. Cahaya

28 Januari 26 88 109 29 85 189 25 88 98 H 29 januari 26 89 198 28 85 205 25 87 101 H 30 januari 28 82 244 29 82 235 26 85 176 H 1 Februari 27 85 178 29 80 277 27 89 235 C 4 Februari 26.5 84 280 30 80 289 25 90 154 H 6 Februari 28 85 245 29 79 260 27 83 127 CB 8 Februari 26 89 189 29 88 218 27 92 135 H 12 Februari 28 85 237 30 85 289 28 87 220 C 13 Februari 27 89 240 30 86 268 27 87 238 C 14 Februari 28 89 230 30 85 256 28 88 203 C 15 Februari 28 89 228 28 87 245 26 95 112 H 16 Februari 28 89 278 30 85 286 26 86 237 C 18 Februari 27 82 252 28 85 232 26 88 200 H 19 Februari 28 82 235 29 79 240 28 88 163 M 20 Februari 28 85 260 31 78 318 30 86 235 CB 21 Februari 29 85 309 28 85 299 27 88 264 H 25 Februari 27 89 287 28 85 309 27 88 259 CB 26 Februari 27 85 256 25 91 275 23 96 173 H 27 Februari 27 88 187 25 89 203 24 95 149 H 28 Februari 26 89 256 31 76 348 29 83 230 CB 1 Maret 27.5 85 283 31 80 300 27 86 229 CB 3 Maret 27 84 240 30 79 386 25 88 227 CB 4 Maret 27 80 230 31 78 390 28 83 224 CB

26 26 5 Maret 27 87 235 31 80 250 25 88 210 CB 6 Maret 27 87 237 30 80 375 26 88 203 CB 7 Maret 27 89 265 29 80 301 29 86 214 CB 8 Maret 27 80 242 31 78 410 25 86 269 CB 10 Maret 27 82 249 28 81 253 26 85 198 C 14 Maret 27 82 227 29 79 240 28 84 216 C 15 Maret 27.5 80 258 30 77 380 25 85 267 C 20 Maret 27 80 256 28 79 268 24 85 224 CB 27 Maret 27 87 248 29 85 370 26 86 240 C 1 April 27 83 250 30 80 358 29 84 236 CB 3 April 28 85 252 30 82 398 27 88 167 C 5 April 30 80 308 31 79 358 25 87 289 C 7 April 28 85 298 31 80 320 28 85 225 C 8 April 27 87 237 30 80 254 27 85 194 CB 9 April 27 88 256 30 85 305 26 85 189 CB 10 April 28 85 222 31 85 376 27 86 105 H 12 April 27 88 243 31 85 363 28 85 178 CB 14 April 29 80 203 31 79 400 28 81 176 H 16 April 27 85 276 30 85 345 28 87 234 CB 17 April 30 80 227 29 84 296 28 85 140 H 18 April 28 82 282 31 80 309 29 85 175 C 19 April 30 80 323 31 80 401 28 86 203 H 21 April 28 88 290 30 85 300 25 88 154 CB 22 April 29 87 315 32 78 389 26 86 243 CB 24 April 26 90 189 30 85 265 27 86 200 CB 26 April 28 83 244 31 80 337 29 81 199 CB

27 28 April 27 89 237 28 85 244 28 85 210 C 30 April 29 85 145 29 85 293 28 85 150 C 2 Mei 30 84 294 30 82 305 28 86 231 C 4 Mei 28 85 256 30 80 260 28 85 240 C 6 Mei 30 80 298 31 77 330 29 85 221 C 7 Mei 28 85 275 30 85 377 28 88 178 CB 8 Mei 28 85 240 31 84 387 29 84 134 C 10 Mei 29 85 238 30 85 296 28 86 132 C rata-rata 27.66 85.00 246.77 29.67 82.21 305.79 26.95 86.54 197.07 SD 1.05 3.08 39.36 1.37 3.38 58.41 1.53 2.85 45.55 min 26 80 109 25 76 189 23 81 98 max 30 90 323 32 91 410 30 96 289

Keterangan : H= Hujan, CB= Cerah berawan, C= Cerah, M= Mendung

t = suhu (°C), Rh = kelembaban (%), int. cahaya = intensitas cahaya (lux)

Lampiran 5 Faktor abiotik di kubah awal bulan Februari – awal Mei 2014

Tanggal pagi siang sore ket

t Rh Int. Cahaya t Rh Int. Cahaya t Rh Int. Cahaya

21 Februari 31 88 5600 28 85 8120 27 90 1570 H 22 Februari 24 90 2560 25 89 7970 23 95 1400 H 23 Februari 27 92 3500 30 72 18540 28 88 2600 CB 25 Februari 30 86 8950 28 85 19630 27 88 2680 CB 26 Februari 28 85 4920 25 96 11800 23 96 1040 H 27 Februari 27 88 3840 25 95 2030 24 95 1070 H 28 Februari 30 79 10390 33 69 19570 31 80 5680 CB

28 28 1 Maret 30 85 7300 34 71 18900 28 81 1960 CB 4 Maret 32 75 9980 33 73 19550 30 78 3990 CB 5 Maret 31 77 11030 34 73 18360 25 83 2340 CB 6 Maret 28 85 12370 32 64 19850 27 79 8650 CB 7 Maret 29 85 3850 30 83 5790 31 82 1020 CB 8 Maret 30 79 8990 34 71 19990 25 86 6760 CB 10 Maret 28 85 2870 28 87 6530 26 88 1980 C 14 Maret 30 81 5390 29 84 19540 30 84 2160 C 15 Maret 30 80 8540 32 74 19830 25 84 3540 C 20 Maret 31 80 9320 29 82 7530 24 85 1930 CB 27 Maret 28 83 13560 30 80 17370 26 86 5780 C 1 April 28 80 10960 32 78 19830 33 78 7490 CB 3 April 29 79 11530 31 78 19930 27 80 6540 C 5 April 30 82 2600 32 79 15420 25 83 3860 C 7 April 28 85 2670 34 71 8560 28 75 4500 C 8 April 28 83 3270 30 82 7270 27 85 1940 CB 9 April 28 91 10930 32 70 14890 26 84 3480 CB 10 April 31 78 14390 33 72 19430 28 86 1050 H 12 April 31 79 11450 35 67 15370 31 75 9320 CB 14 April 32 78 9560 33 70 15100 30 81 1760 H 16 April 28.5 85 2440 30 80 6450 31 82 1580 CB 17 April 32 80 13870 30 83 19960 28 85 7860 H 18 April 28 88 2440 33 82 8900 30 85 3520 C 19 April 30 83 15690 34 78 19920 29 83 10900 H 21 April 28 86 2320 30 76 9900 25 88 5700 CB 22 April 29 80 5800 35 66 18940 26 80 5970 CB

29 24 April 28.5 85 2400 30 80 5650 28 86 1720 CB 26 April 29 89 12330 33 79 18760 30 79 9780 CB 28 April 28.5 90 2360 28 80 3970 30 80 1210 C 30 April 33 78 12380 31 74 19930 30 83 2150 C 2 Mei 30 80 7580 32 75 15230 28 80 3230 C 4 Mei 29 86 2160 32 76 7600 30 85 2400 C 6 Mei 33 79 6290 35 65 19820 31 85 3230 C 7 Mei 28 85 3780 32 80 19890 28 83 1870 CB 8 Mei 29 82 2920 31 80 19370 32 80 1530 C 10 Mei 30 81 3970 30 82 10250 29 82 2310 C rata-rata 29.36 83.14 7187.21 31.09 77.58 14447.44 27.91 83.74 3745.35 SD 1.73 4.13 4129.24 2.58 7.22 5777.07 2.49 4.63 2649.15 min 24 75 2160 25 64 2030 23 75 1020 max 33 92 15690 35 96 19990 33 96 10900

Keterangan : H= Hujan, CB= Cerah berawan, C=Cerah, M=Mendung

30 30

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Solo pada tanggal 22 Februari 1992 dari Ayah Broto Sumarsono (alm) dan Ibu Anik Sri Suryani. Penulis adalah Putri kedua dari dua bersaudara. Tahun 2010 penulis lulus dari SMA Negeri 6 Depok dan pada tahun yang sama lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Uji Talenta Mandiri (UTM) IPB dan diterima di Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis menjadi asisten praktikum Biologi Dasar Tingkat Persiapan Bersama (TPB) tahun ajaran 2013/2014 semester ganjil dan genap, asisten praktikum Fisiologi tumbuhan tahun ajaran 2013/2014. Penulis pernah mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Gentra Kaheman IPB.

Penulis juga mengikuti kepanitiaan dalam acara Gema Nusantara (GENUS) 2012 dan Masa Perkenalan Departemen (MPD) Biologi angkatan 49. Bulan Juli-Agustus 2013 penulis melaksanakan Praktik Lapangan di Museum Serangga dan Taman Kupu Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta dengan

judul Manajemen Siklus Hidup Kupu–Kupu Papilio memnon dan Pengawetannya