TINJAUAN PUSTAKA

Kambing

Kambing adalah salah satu jenis ternak yang potensial dikembangkan menjadi penghasil daging dan susu di Indonesia. Kambing tergolong ke dalam family Bovidae, sub ordo Ruminantia, ordo Artiodactyla dan genus Capra (French, 1970). Kriteria kambing berdasarkan ciri-ciri morfologi, diantaranya adalah a) kambing dengan telinga pendek dengan tanduk kecil atau tanpa tanduk, b) kambing dengan telinga pendek dengan tanduk melengkung, c) kambing Pashmina atau Cashmere, d) kambing Angora, e) kambing bertanduk dengan telinga berjuntai dan f) kambing perah tanpa tanduk dengan telinga panjang. Kambing Kacang termasuk dalam kriteria kambing telinga pendek dengan tanduk kecil atau tanpa tanduk. Kambing Etawah termasuk ke dalam kriteria kambing bertanduk dengan telinga berjuntai (Mason, 1981).

Kambing Perah

Kambing perah merupakan jenis kambing yang dapat memproduksi susu dengan jumlah melebihi kebutuhan untuk anaknya (Devendra dan Burns, 1994). Kambing perah merupakan miniatur (bentuk kecil) dari sapi perah. Kambing perah dikembangbiakkan dan diseleksi sejak zaman kuno untuk menghasilkan susu dalam jumlah banyak. Struktur kelenjar ambing alveoli, saluran susu, fungsi anatomi dan fungsi puting dalam memproduksi susu pada kambing perah sama dengan sapi. Periode laktasi berlangsung selama 305 hari dengan 60 hari periode kering kandang. Sebanyak tujuh ekor kambing dapat menghasilkan susu yang sama banyaknya dengan produksi satu ekor sapi. Kambing betina dengan berat badan 55 kg/ekor akan menghasilkan susu sekitar 2000 kg dalam sekali laktasi selama 305 hari (Sarwono, 1993).

Kambing perah yang tersebar di berbagai belahan dunia dikelompokkan berdasarkan daerah asalnya, sifat-sifat produksinya dan karakteristiknya sebagai ternak penghasil susu. Ragam bangsa kambing perah yang telah dikenal sebagai penghasil susu yang produktif diantaranya adalah kambing Alpen, Jamnapari, kambing Peranakan Etawah (PE) (Sarwono, 1993). Kambing perah yang biasa

4 dipelihara adalah kambing lokal seperti kambing PE dan Saanen yang dapat hidup di daerah tropis (Devendra dan Burns, 1994).

Kambing Peranakan Etawah (PE)

Kambing Peranakan Etawah adalah persilangan antara kambing Etawah dengan kambing Kacang. Kambing PE ini merupakan kambing perah yang menjadi harapan untuk daerah tropis Indonesia. Kambing lokal ini sangat potensial sebagai penghasil susu yang sangat tinggi. Produksi susu kambing Kacang adalah 0,38 kg/ekor/hari (Stemmer et al., 1998), sedangkan produksi susu kambing Etawah adalah 1,08 kg/ekor/hari (Atabany et al., 2001).

Kambing PE mampu beranak tiga kali dalam dua tahun. Jumlah anak dalam satu kali kelahiran bervariasi, yaitu 1-3 ekor. Produksi susunya sangat beragam, yaitu 1,5-3,7 liter/hari dengan masa laktasi 7–10 bulan (Sarwono, 1993), sedangkan Atabany et al. (2001) mendapatkan produksi kambing PE adalah 0,99 kg/ekor/hari. Kambing PE, menurut Tomaszewska et al. (1993), memiliki ciri-ciri yaitu ukuran tubuh kecil, fertilitas tinggi, hidung melengkung keatas, telinga menggantung kebawah dan sedikit kaku, warna bulu bervariasi dari hitam sampai coklat (Gambar 1).

5 Kambing Jawarandu

Kambing Jawarandu atau kambing Bligon merupakan jenis kambing Peranakan Etawah (PE), tetapi genotip Etawahnya relatif rendah dan persentase darah kambing kacangnya lebih tinggi, yaitu lebih dari 50%. Ciri-ciri kambing Jawarandu menurut Sarwono (1993) adalah memiliki moncong yang lancip, telinga tebal dan lebih panjang dari kepalanya, leher tidak bersurai, sosok tubuh terlihat tebal dan bulu tubuhnya kasar (Gambar 2). Rataan selang beranak kambing Jawarandu adalah 7,6 bulan dan laju reproduksi induk yang diperoleh dari hasil penelitian sebesar 2,36 ekor anak sapih per induk per tahun serta pertumbuhan induk sebesar 23,51 kg (Utomo et al., 2005).

Gambar 2. Kambing Jawarandu

Kolostrum

Kolostrum merupakan susu pertama yang diproduksi oleh mamalia betina pada kelenjar ambing tepat sebelum hari kelahiran (Ley, 1997). Kolostrum sering disebut juga sebagai “susu ibu”, merupakan larutan kuning muda yang diproduksi kelenjar ambing selama jam pertama setelah beranak, biasanya mulai diproduksi sebelum beranak dan terkumpul selama beberapa minggu terakhir kebuntingan. Kolostrum disimpan oleh kelenjar ambing sekitar 2-3 hari terakhir masa kebuntingan dan disekresikan sekitar 2-3 hari pertama setelah beranak. Kolostrum tidak diproduksi lagi setelah 4-5 hari beranak, selanjutnya akan terjadi perubahan kolostrum menjadi susu sepenuhnya (Brandano et al., 2004; Ley, 1997; Ley, 2000). Kolostrum memiliki kandungan protein serum yang sangat tinggi dan seringkali masih terdapat darah (Walstra dan Jenness, 1984).

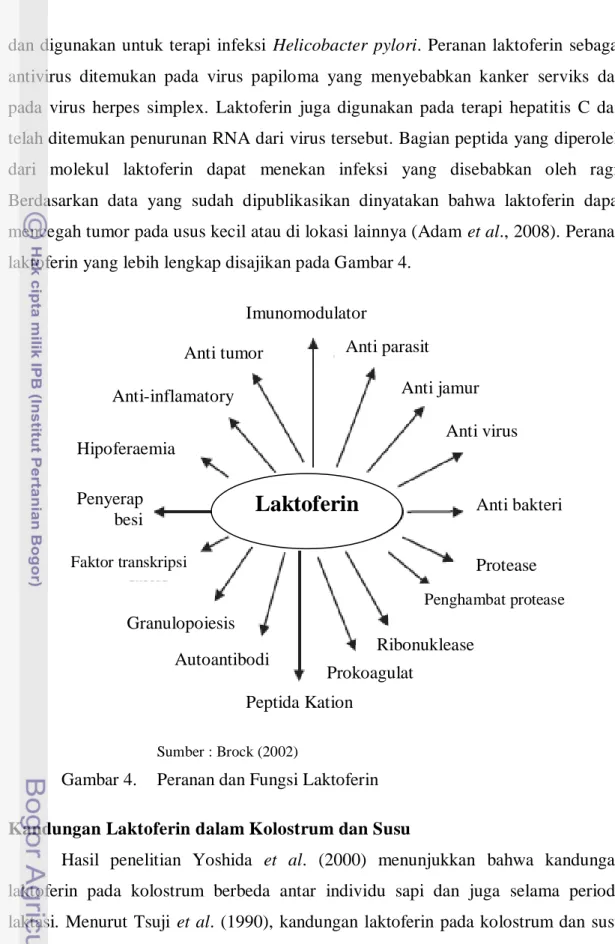

6 juga mempunyai bahan biologis aktif yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan dan nutrisi anak. Kolostrum merupakan sumber mineral utama bagi anak yang baru lahir. Konsentrasi mineral dalam kolostrum seperti Ca, P, Mg, Fe, Zn, Cu dan Mn sangat tinggi setelah beranak dan menurun seiring waktu postpartum (Kume dan Tanabe, 1993; Morgante, 2004; Brandano et al., 2004). Kolostrum juga mengandung protein, asam amino esensial dan non esensial, asam lemak, laktosa, komponen bukan nutrien seperti immunoglobulin, peptida, hormon peptida, faktor pertumbuhan, sitokin, hormon steroid, tiroksin dan enzim (Lona dan Romero, 2001). Kandungan bahan kering kolostrum lebih tinggi dibandingkan susu, hal ini berkaitan dengan total padatan yang lebih tinggi pada kolostrum. Kolostrum juga memiliki konsentrasi protein yang tinggi, berkaitan dengan kandungan immunoglobulin G yang tinggi. Konsentrasi fraksi protein lainnya juga diketahui lebih tinggi pada kolostrum dibandingkan di dalam susu. Fraksi protein tersebut diantaranya laktoglobulin dan laktoferin (Ontsouka et al., 2003). Kolostrum mengandung bahan antibodi melawan E. coli, Salmonella, Shigella, Bacteriodes fragilis, Streptococcus pneumonia, Bordtella pertussis, Clostridium diphtheria, Streptococcus mutans dan Candida albicans (Ley, 2000). Perubahan karakteristik sekresi ambing kambing dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Sekresi Ambing pada Kambing

Komponen Periode Kering Pra Kolostrum Kolostrum Susu

IgG Rendah Tinggi Tinggi Sangat Rendah

Laktosa Rendah Meningkat Tinggi

K+ Rendah Meningkat Tinggi

Na+ Tinggi Menurun Rendah

Cl- Tinggi Menurun Rendah

HCO-3 Tinggi Menurun Rendah Rendah

pH Tinggi Menurun Rendah Rendah

Sumber : Fleet et al. (1975)

Komposisi kimia dan karakteristik fisik kolostrum segar bervariasi dan dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah karakteristik individu, ras atau bangsa ternak, pakan yang dikonsumsi sebelum ternak beranak, jarak periode kering kandang dan waktu pengambilan kolostrum setelah beranak (Pritchett et al.,

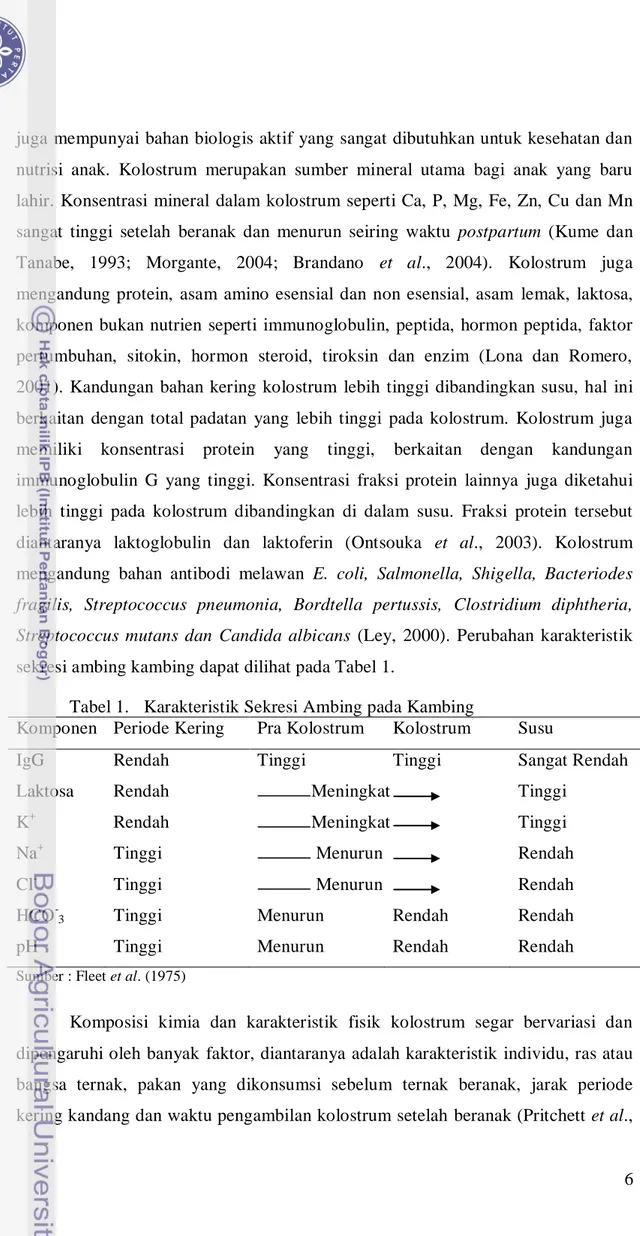

7 1991; Kume dan Tanabe, 1993; Brandano et al., 2004). Kadar protein, kadar lemak, kadar bahan kering dan kadar abu kolostrum paling tinggi pada kolostrum hasil pemerahan satu jam setelah beranak dan semakin menurun seiring bertambahnya waktu pemerahan setelah beranak, tetapi sebaliknya kadar laktosa pada kolostrum semakin meningkat seiring bertambahnya waktu pemerahan setelah beranak (Brandano et al., 2004). Diagram penurunan kadar protein pada kolostrum disajikan pada Gambar 3.

Sumber : Ley (1997)

Gambar 3. Penurunan Kualitas Protein Susu Laktoferin

Laktoferin merupakan glikoprotein pengikat zat besi yang terdapat di dalam susu dan beberapa hasil sekresi eksokrin yang mengapung di permukaan mukosa. Laktoferin memiliki peranan multifungsi dalam varietas fisiologikal dan mempertimbangkan komponen mayor dari pembawa preimun pertahanan pada mamalia (Renner, 1989; Naidu, 2000). Kemampuan laktoferin dalam mengikat dua ion Fe3+ dengan afinitas yang tinggi dalam bekerja sama dengan dua ion HCO3

-merupakan karakteristik yang esensial dalam kontribusi laktoferin sebagai zat antimikroba (Naidu, 2000).

Laktoferin ditemukan dalam sekresi mukosa dan granula dari neutrofil. Kandungan tertinggi laktoferin ditemukan dalam kolostrum, kemudian kandungan tertinggi selanjutnya ada pada susu (Adam et al., 2008). Konsentrasi laktoferin

Protein ( % )

Bagus Sedang Rendah Waktu setelah beranak (jam) Kelahiran

8 sangat tinggi pada kolostrum dan pada periode kering. Susu sapi yang terinfeksi E. coli memiliki konsentrasi laktoferin yang lebih tinggi 30 kali dibandingkan dengan susu yang normal (Hyvonen et al., 2006). Tinggi atau rendahnya konsentrasi laktoferin dalam susu dipengaruhi oleh gen pengontrol dalam tubuh (Sumantri, 2006).

Menurut Lonnerdal dan Iyer (1995), laktoferin dalam cairan tubuh didapatkan berikatan dengan Fe dalam bentuk bebas, baik bentuk monoferrik maupun diferrik. Fungsi yang berhubungan dengan spektrum yang luas telah digambarkan dari laktoferin, yang berkisar pada peranannya untuk mengontrol kemampuan Fe pada modulasi imunitas. Laktoferin terdiri atas rantai polipeptida tunggal dengan dua globular lobes (N-lobe dan C-lobe) dan relatif resisten terhadap proteolisis. Laktoferin merupakan protein yang disekresikan oleh jaringan ektodermal dan mempunyai struktur mirip transferin.

Laktoferin pada mamalia mempunyai fungsi utama yaitu berhubungan langsung dengan sistem kekebalan tubuh. Berdasarkan kemampuannya dalam mengikat Fe, laktoferin mempunyai peran yang penting dalam pengikatan Fe di mukosa usus dan beraksi sebagai agen bakteriostatis dengan mengikat Fe yang berasal dari Fe yang diperlukan untuk pertumbuhan bakteri. Keberadaannya di neutrofil dan pelepasannya selama radang, memperkuat dugaan bahwa laktoferin juga berperan dalam pemusnahan fagosit dan imunitas (Sacharczuk et al., 2005). Kolostrum dan laktoferin merupakan bahan suplemen yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem imun tubuh dalam mencegah penyakit (Ley, 1997).

Peranan Laktoferin

Laktoferin berperan penting dalam mencegah pertumbuhan bakteri patogen. Bakteri Gram negatif membutuhkan ion besi yang tinggi untuk pertumbuhannya. Terdapat indikasi yang menyatakan bahwa laktoferin memegang peranan yang penting dalam perlindungan bayi yang baru lahir dan untuk melindungi bayi dari infeksi saluran pencernaan (Renner, 1989).

Laktoferin mampu menghambat aktivitas bakteri uji dan menyebabkan bakteri kehilangan kemampuannya untuk membentuk koloni dengan cepat (Rainard, 1992). Laktoferin memegang peranan dalam perlindungan melawan Mycobacterium tuberculosis. Laktoferin mengatur sistem imun tubuh, berperan dalam antimikroba,

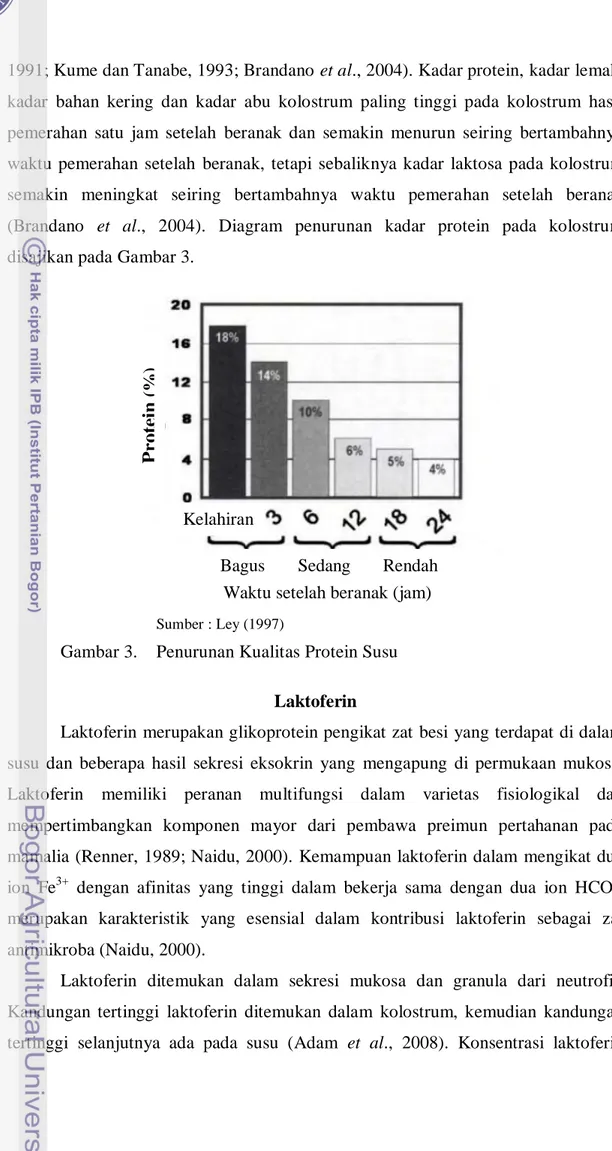

9 dan digunakan untuk terapi infeksi Helicobacter pylori. Peranan laktoferin sebagai antivirus ditemukan pada virus papiloma yang menyebabkan kanker serviks dan pada virus herpes simplex. Laktoferin juga digunakan pada terapi hepatitis C dan telah ditemukan penurunan RNA dari virus tersebut. Bagian peptida yang diperoleh dari molekul laktoferin dapat menekan infeksi yang disebabkan oleh ragi. Berdasarkan data yang sudah dipublikasikan dinyatakan bahwa laktoferin dapat mencegah tumor pada usus kecil atau di lokasi lainnya (Adam et al., 2008). Peranan laktoferin yang lebih lengkap disajikan pada Gambar 4.

Sumber : Brock (2002)

Gambar 4. Peranan dan Fungsi Laktoferin Kandungan Laktoferin dalam Kolostrum dan Susu

Hasil penelitian Yoshida et al. (2000) menunjukkan bahwa kandungan laktoferin pada kolostrum berbeda antar individu sapi dan juga selama periode laktasi. Menurut Tsuji et al. (1990), kandungan laktoferin pada kolostrum dan susu beragam antar spesies dan individu di dalam spesies. Hasil penelitian Ferrer et al. (2000) menunjukkan, kandungan laktoferin pada kolostrum dan susu manusia bervariasi antara 459,46±190,7 mg/dL sampai 575,06±218,2 mg/dL pada sampel

Anti jamur Autoantibodi Anti virus Anti bakteri Protease Anti tumor Faktor transkripsi Anti parasit Penghambat protease Penyerap besi Peptida Kation Prokoagulat Ribonuklease Hipoferaemia Granulopoiesis Anti-inflamatory Imunomodulator

Laktoferin

10 preterm dan dari 292,06±167,4 mg/dL sampai 970,66±288,6 mg/mL pada sampel term. Kandungan laktoferin yang tinggi terdapat di dalam kolostrum dan meningkat pada susu jika terjadi mastitis (Tsuji et al., 1990).

Kromatografi

Kromatografi adalah metode fisik untuk memisahkan senyawa yang berada dalam suatu fase mobil (bergerak) melewati suatu fase stasioner (fase diam). Fase mobil dapat berupa gas atau cairan, sedangkan fase stasioner dapat berupa cairan atau padatan (serbuk halus) (Ardrey, 2003). Liquid kromatografi (kromatografi fase cair) mengacu pada prosedur kromatografi yang memindahkan fase cair. Liquid kromatografi digunakan untuk pemisahan molekul makro dan jenis ion dari biomedikal, produk alami yang labil, dan beberapa jenis molekul berat dan komponen yang tidak stabil seperti protein, asam nukleat, asam amino, polisakarida, pigmen tanaman, lemak polar, polimer sintesis, dan metabolit hewan dan tanaman (Snyder dan Kirkland, 1979).

Ion-Exchange Chromatography (Kromatografi penukar-ion) digunakan untuk memisahkan anion dan kation organik dan anorganik. Kromatografi penukar-ion bergantung pada interaksi molekul dalam fase mobil berupa bufer dan sampel dengan fase stasioner yang berupa column packing matrix (Selkirk, 2004).

Sumber : Snyder and Kirkland (1979) Gambar 5. Likuid Kromatografi

Teknik deteksi ion yang satu ini merupakan salah satu 'turunan' dari kromatografi, khususnya kromatografi cair kinerja tinggi HPLC (high performance liquid chromatography). Teknik ini dapat menentukan konsentrasi spesies ion-ion (anion dan kation) dengan memisahkannya berdasarkan pada interaksinya dengan resin. Spesies ion-ion ini kemudian dapat dipisahkan dalam kolom pemisah

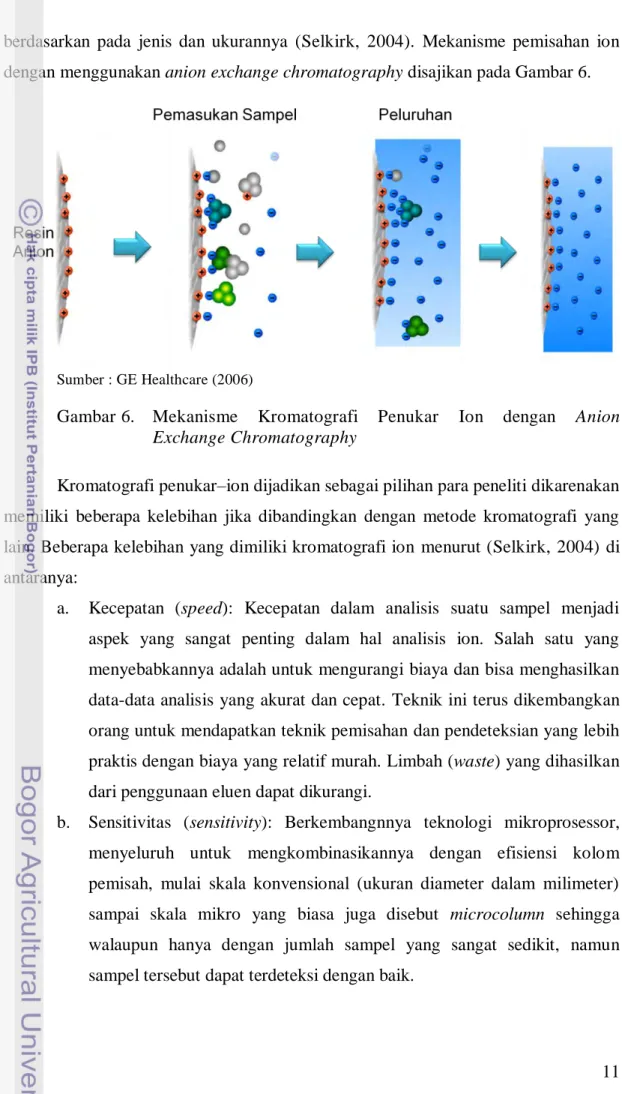

11 berdasarkan pada jenis dan ukurannya (Selkirk, 2004). Mekanisme pemisahan ion dengan menggunakan anion exchange chromatography disajikan pada Gambar 6.

Sumber : GE Healthcare (2006)

Gambar 6. Mekanisme Kromatografi Penukar Ion dengan Anion Exchange Chromatography

Kromatografi penukar–ion dijadikan sebagai pilihan para peneliti dikarenakan memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan metode kromatografi yang lain. Beberapa kelebihan yang dimiliki kromatografi ion menurut (Selkirk, 2004) di antaranya:

a. Kecepatan (speed): Kecepatan dalam analisis suatu sampel menjadi aspek yang sangat penting dalam hal analisis ion. Salah satu yang menyebabkannya adalah untuk mengurangi biaya dan bisa menghasilkan data-data analisis yang akurat dan cepat. Teknik ini terus dikembangkan orang untuk mendapatkan teknik pemisahan dan pendeteksian yang lebih praktis dengan biaya yang relatif murah. Limbah (waste) yang dihasilkan dari penggunaan eluen dapat dikurangi.

b. Sensitivitas (sensitivity): Berkembangnnya teknologi mikroprosessor, menyeluruh untuk mengkombinasikannya dengan efisiensi kolom pemisah, mulai skala konvensional (ukuran diameter dalam milimeter) sampai skala mikro yang biasa juga disebut microcolumn sehingga walaupun hanya dengan jumlah sampel yang sangat sedikit, namun sampel tersebut dapat terdeteksi dengan baik.

12 c. Selektivitas (selectivity): Sistem selektivitas menyeluruh memungkinkan dilakukan pemisahan berdasarkan keinginan, misalnya kation atau anion organik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memilih kolom pemisah yang tepat.

d. Pendeteksian yang serempak (simultaneous detection): Dengan ion kromatografi, dapat dilakukan pendeteksian secara serempak antara anion dan kation dalam sekali injeksi untuk sebuah sampel.

e. Kestabilan pada kolom pemisah (stability of the separator column): Ketahanan kolom ini sebenarnya berdasarkan pada paking (packing) material yang diisikan ke dalam kolom pemisah. Namun, kebanyakan kolom pemisah bisa bertahan pada perubahan yang terjadi pada sampel, misalnya konsentrasi suatu ion yang terlalu tinggi tidak akan mempengaruhi kestabilan material penyusun kolom.