Orientasi Pra Rekonstruksi Kawasan Hutan di Pulau Bintan dan Kabupaten Lingga

Arahan Pengelolaan

49

BAB V

ARAH AN PEN GELOLAAN

5.1. Arahan Umum Pengelolaan Hutan

Orientasi Pra Rekonstruksi Kawasan Hutan di Pulau Bintan dan Kabupaten Lingga

Arahan Pengelolaan

50

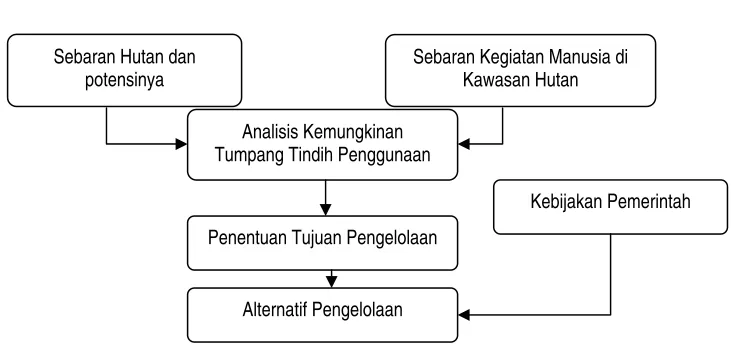

Gambar 5.1. Alur pikir penyusunan arahan pengelolaan kawasan hutan5.2. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia

5.2.1. Tata Hutan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, kegiatan pengelolaan hutan di mulai dengan melakukan tata hutan. Kegiatan tata hutan adalah adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.

Melalui peraturan pemerintah yang sama, kawasan hutan di Indonesia dikelompokkan dalam hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi. Kriteria-kriteria untuk kegiatan tata hutan untuk masing-masing kelompok hutan adalah sebagai berikut:

a. Hutan Lindung

Kegiatan tata hutan lindung diselenggarakan pada Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).

b. Hutan Konservasi

Yang dimaksud hutan konservasi adalah kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru. Kegiatan tata hutan pada hutan konservasi diselenggarakan pada Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi(KPHK).

Sebaran Hutan dan potensinya

Sebaran Kegiatan Manusia di Kawasan Hutan

Analisis Kemungkinan Tumpang Tindih Penggunaan

Penentuan Tujuan Pengelolaan

Alternatif Pengelolaan

Orientasi Pra Rekonstruksi Kawasan Hutan di Pulau Bintan dan Kabupaten Lingga

Arahan Pengelolaan

51

c. Hutan ProduksiTata hutan pada hutan produksi diselenggarakan dalam Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Kegiatan tata hutan pada masing-masing KPH (KPHL, KPHK, dan KPHP) secara umum terdiri dari;

a. tata batas hutan; b. inventarisasi hutan;

c. pembagian ke dalam blok atau zona; d. pembagian petak dan anak petak; dan e. pemetaan.

5.2.2. Rencana Pengelolaan Hutan

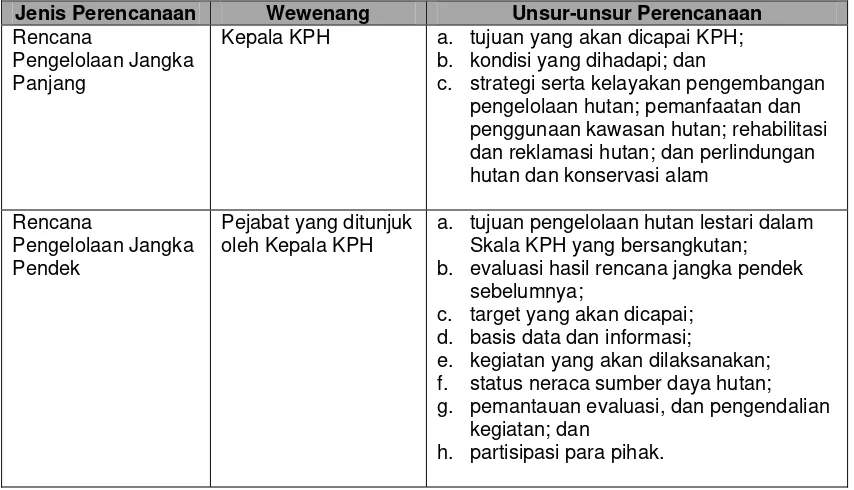

Jenis rencana pengelolaan hutan dan kewenangan yang menyusun disajikan dalam bentuk Tabel 5.1. Terdapat dua rencana pengelolaan hutan, yaitu; rencana pengelolaah hutan jangka panjang dan rencana pengelolaan hutan jangka pendek.

Tabel 5.1. Jenis Perencanaan, Wewenang dan Unsur-unsur Perencanaan Hutan

Jenis Perencanaan Wewenang Unsur-unsur Perencanaan

Rencana

Pengelolaan Jangka Panjang

Kepala KPH a. tujuan yang akan dicapai KPH; b. kondisi yang dihadapi; dan

c. strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan hutan; pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan perlindungan hutan dan konservasi alam

Rencana

Pengelolaan Jangka Pendek

Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPH

a. tujuan pengelolaan hutan lestari dalam Skala KPH yang bersangkutan; b. evaluasi hasil rencana jangka pendek

sebelumnya;

c. target yang akan dicapai; d. basis data dan informasi;

e. kegiatan yang akan dilaksanakan; f. status neraca sumber daya hutan; g. pemantauan evaluasi, dan pengendalian

kegiatan; dan

Orientasi Pra Rekonstruksi Kawasan Hutan di Pulau Bintan dan Kabupaten Lingga

Arahan Pengelolaan

52

5.2.3. Pemanfaatan HutanPemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pemanfaatan hutan ditujukan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Secara umum pemanfaatan hutan dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan; pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.

Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.

a. Hutan Lindung

Orientasi Pra Rekonstruksi Kawasan Hutan di Pulau Bintan dan Kabupaten Lingga

Arahan Pengelolaan

53

1) Pemanfaatan kawasan pada Hutan LindungKegiatan pemanfaatan kawasan adalah dapat meliputi: a. budidaya tanaman obat;

b. budidaya tanaman hias; c. budidaya jamur; d. budidaya lebah;

e. penangkaran satwa liar; atau f. budidaya hijauan makanan ternak.

Kegiatan pemanfaatan di kawasan hutan lindung dilakukan dengan tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; pengolahan tanah terbatas; tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; tidak untuk menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

2) Pemanfaatan jasa lingkungan pada Hutan Lindung

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung antara lain: a. pemanfaatan jasa aliran air;

b. pemanfaatan air; c. wisata alam;

d. perlindungan keanekaragaman hayati;

e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon

3) Pemungutan hasil hutan pada Hutan Lindung

Kegiatan pemungutan hasil hutan di hutan lindung meliputi: a. rotan;

b. madu; c. getah; d. buah; e. jamur; atau

Orientasi Pra Rekonstruksi Kawasan Hutan di Pulau Bintan dan Kabupaten Lingga

Arahan Pengelolaan

54

Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan: hasil hutan bukan kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara alami; tidak merusak lingkungan; dan tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya.Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan. Pada hutan lindung, dilarang memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktifitas lestarinya dan dilarang emungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang.

b. Hutan Produksi

Berdasarkan PP No.6 Tahun 2007, kegiatan pemanfaatan hutan pada hutan produksi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip untuk mengelola hutan lestari dan meningkatkan fungsi utamanya. Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi adalah;

1) usaha pemanfaatan kawasan; 2) usaha pemanfaatan jasa lingkungan;

3) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam; 4) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman; 5) usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam; 6) usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman; 7) pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam;

8) pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam; 9) pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman.

1) Pemanfaatan kawasan pada Hutan produksi

Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi antara lain berupa: a. budidaya tanaman obat;

b. budidaya tanaman hias; c. budidaya jamur; d. budidaya lebah;

Orientasi Pra Rekonstruksi Kawasan Hutan di Pulau Bintan dan Kabupaten Lingga

Arahan Pengelolaan

55

Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi tidak bersifat limitatitf dan dapat diberikan dalam bentuk usaha lain, dengan ketentuan: luas areal pengolahan dibatasi; tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.2) Pemanfaatan jasa lingkungan pada Hutan produksi

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dilakukan, melalui kegiatan : a. pemanfaatan jasa aliran air;

b. pemanfaatan air; c. wisata alam;

d. perlindungan keanekaragaman hayati;

e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan dalam bentuk usaha lain, dengan ketentuan: tidak mengubah bentang alam; tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan; dan/atau tidak mengurangi fungsi utamanya. Pemegang izin, dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air dan pemanfaatan air pada hutan produksi, harus membayar kompensasi kepada Pemerintah.

3) Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam

Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi dapat dilakukan melalui kegiatan usaha :

a. pemanfaatan hasil hutan kayu; atau

b. pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.

Orientasi Pra Rekonstruksi Kawasan Hutan di Pulau Bintan dan Kabupaten Lingga

Arahan Pengelolaan

56

Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi meliputi kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna.Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi hanya dilakukan dengan ketentuan: hutan produksi harus berada dalam satu kesatuan kawasan hutan; luas dan letak kawasan hutan produksi masih produktif, tetapi tidak layak untuk dijadikan 1 (satu) unit izin usaha; dan kawasan hutan produksi yang tidak produktif, harus berupa tanah kosong, alang-alang dan/atau semak belukar.

4) Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman

Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi dapat dilakukan pada :

a. HTI; b. HTR; atau c. HTHR.

Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya.Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI, dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif.

Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman dapat berupa:

a. tanaman sejenis; dan b. tanaman berbagai jenis.

Orientasi Pra Rekonstruksi Kawasan Hutan di Pulau Bintan dan Kabupaten Lingga

Arahan Pengelolaan

57

Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTR merupakan asset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku. Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa :a. tanaman sejenis; dan b. tanaman berbagai jenis.

Pada hutan produksi, berdasarkan rencana pengelolaan KPH, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTHR dalam hutan tanaman dilakukan melalui penjualan tegakan. Kegiatan penjualan tegakan meliputi kegiatan pemanenan, pengamanan, dan pemasaran.

5) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi, antara lain berupa pemanfaatan :

a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan

pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

6) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi antara lain berupa pemanfaatan:

a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil;

b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman dapat pula dilakukan terhadap hutan tanaman hasil kegiatan rehabilitasi.

7) Pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam

Orientasi Pra Rekonstruksi Kawasan Hutan di Pulau Bintan dan Kabupaten Lingga

Arahan Pengelolaan

58

dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) meter kubik untuk setiap kepala keluarga dan tidak untuk diperdagangkan.8) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam

Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan. Pemungutan itu dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga. Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam dilakukan terhadap tumbuhan liar dan/atau satwa liar harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman

Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan. Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman dapat pula dilakukan terhadap hutan tanaman hasil rehabilitasi.

Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga. Pemungutan yang berupa tumbuhan liar dan satwa liar diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Hutan Desa

Orientasi Pra Rekonstruksi Kawasan Hutan di Pulau Bintan dan Kabupaten Lingga

Arahan Pengelolaan

59

Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan desa dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan dan harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. Setiap pemanfaatan hasil hutan pada hak pengelolaan hutan desa dikenakan PSDH dan/atau DR.Lembaga desa sebagai pemegang hak pengelolaan hutan desa, wajib melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari yang dituangkan dalam peraturan desa. Lembaga desa menyusun rencana pengelolaan hutan desa bersama kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk sebagai bagian dari rencana pengelolaan hutanLembaga desa sebagai pemegang hak pengelolaan hutan desa wajib: a. menyusun rencana kerja hak pengelolaan hutan desa selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan desa; b. melaksanakan penataan batas hak pengelolaan hutan desa; c. melakukan perlindungan hutan; atau d. melaksanakan penatausahaan hasil hutan.

d. Hutan Kemasyarakatan

Hutan kemasyarakatan dapat diberikan pada hutan konservasi (kecuali pada cagar alam, dan zona inti taman nasional), hutan lindung, atau hutan produksi). Pemberdayaan masyarakat setempat melalui hutan kemasyarakatan dilakukan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang berada pada hutan lindung, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pada hutan produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

e. Hutan Hak

Orientasi Pra Rekonstruksi Kawasan Hutan di Pulau Bintan dan Kabupaten Lingga

Arahan Pengelolaan

60

Hutan hak yang berfungsi konservasi dan/atau lindung dapat diubah statusnya menjadi kawasan hutan. Apabila hutan hak ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung atau kawasan hutan konservasi, maka pemerintah memberikan ganti rugi kepada pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya, wajib mengembangkan hutan hak melalui fasilitasi, penguatan kelembagaan, dan sistem usaha.5.3. Arahan Pengelolaan Hutan Lindung

Keberadaan hutan lindung di suatu wilayah memiliki fungsi pokok untuk perlindungan tata air dan konservasi tanah. Dalam konteks tersebut pemanfaatan hutan lindung di Pulau Bintan dan Lingga diarahkan untuk mendukung fungsi tersebut. Pemanfaatan yang disyaratkan dalam PP No.6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan meliputi 3 kelompok yaitu:

a. pemanfaatan kawasan meliputi pemanfaatan lahan hutan lindung untuk budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, dan budidaya hijauan makanan ternak.

b. pemanfaatan jasa lingkungan terdiri dari pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, dan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon

c. pemungutan hasil hutan meliputi rotan, madu, getah, buah, jamur, dan sarang burung walet.

Orientasi Pra Rekonstruksi Kawasan Hutan di Pulau Bintan dan Kabupaten Lingga

Arahan Pengelolaan

61

Upaya pengelolaan hutan lindung di Pulau Bintan dan Lingga dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah disyaratkan dalam PP No.6 Tahun 2007yang dari :a. tata batas meliputi penentuan tata batas, inventarisasi potensi hutan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar, pembagian kawasan hutan ke dalam blok dan pemetaan. Pembagian blok dalam kawasan lindung terdiri dari blok pemanfaatan, blok perlindungan dan blok lainnya.

b. Penyusunan rencana pengelolaan (jangka panjang dan jangka pendek). c. Pemanfaatan hutan lindung meliputi tiga bentuk seperti di jelaskan di atas.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka upaya rekonstruksi pengelolaan kawasan hutan lindung di Pulau Bintan pada saat diarahkan untuk :

a. Pembagian blok hutan lindung yang dibagi menjadi blok perlindungan dan blok pemanfaatan.

1) Blok perlindungan diarahkan untuk lokasi sekitar waduk, mata air yang selama ini digunakan sebagai sumber mata air bagi PDAM dan perusahaan air minum mineral serta mata air yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya waduk di HlL. Lindung Gunung Kijang, sekitar mata air di Gunung Lengkuas yang telah dimanfaatkan untuk industri air mineral. Blok perlindungan juga ditetapkan pada wilayah-wilayah up land di hutan lindung dan cacthment area, wilayah yang memiliki topografi curam, up land mata air dan waduk, kawasan habitat satwa, kawasan ekosistem yang menyimpan jenis flora langka.

2) Blok pemanfaatan diarahkan pada wilayah yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan baik potensi kawasan, jasa wisata dan potensi hasil hutan non kayu. Blok pemanfaatan kawasan dapat dikembangkan pada wilayah-wilayah yang berdekatan dengan permukiman sekaligus berfungsi sebagai penyangga. Blok pemanfaatan juga ditempatkan pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi wisata, di dekat mata air dan wilayah yang memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan jasa dan hasil hutan non kayu. Selain itu dapat juga dibuat blok pemanfaatan khusus seperti pada lokasi yang telah dimanfaatkan menara komunikasi.

Orientasi Pra Rekonstruksi Kawasan Hutan di Pulau Bintan dan Kabupaten Lingga

Arahan Pengelolaan

62

b. Penentuan arahan jenis kegiatan setiap blok termasuk di dalamnya jenispemanfaatan. Kenyataan di lapangan terdapat beberapa bentuk pemanfaatan yang tidak sesuai dengan arahan pengelolaan hutan lindung dan catchment area. Pemanfaatan yang tersebut cenderung mengurang luasan hutan lindung dan catchment area padahal luas hanya memiliki luas yang terbatas yang rentan terhadap kerusakan. Kondisi yang rentan dan luas yang sempit maka perlu penetapan kegiatan pengelolaan pada setiap blok dengan arahan kegiatan sebagai berikut:

1) Pemanfaatan hutan lindung yang selama tidak sesuai arahan pengelolaan seperti perkebunan, tambang, permukiman, rencana pembangunan kawasan perkantoran dan jenis lainnya, dikeluarkan dari kawasan hutan lindung dan catchment area sesuai dengan arahan pemanfaatan yang digariskan PP No.6 Tahun 2007.

2) Apabila langkah 1 sulit dijalankan maka jalan kompromi yang yang dapat dilakukan dengan mengatur pemanfaatan yang ketat. Pemanfaatan yang ada selama ini harus diproteksi dengan ketat agar luas pemanfaatan yang tidak sesuai tersebut tidak meluas/merambah hutan lindung lagi. Namun harus dilakukan perubahan pola pemanfaatan yaitu:

a) Pemanfaatan lahan perkebunan harus ditanami tanaman kehutanan disepanjang jalur tanaman serta diberlakukan fungsi lindung atau fungsi konservasi dengan kompensasi pemerintah.

b) Pemanfaatan permukiman dan kawasan perkantoran harus ditanami tanaman pepohonan di pekarangan dengan kerapatan yang cukup. c) Pemanfaatan untuk lahan pertanian diganti jenis budidaya bukan

tanaman semusim tetapi tanaman buah-buahan, atau memakau pola agroforestry.

Orientasi Pra Rekonstruksi Kawasan Hutan di Pulau Bintan dan Kabupaten Lingga

Arahan Pengelolaan

63

3). Pemanfaatan hutan lindung dan catchment area yang sudah sesuai dengan arahan pengelolaan, perlu dilakukan pengaturan pembagian hasil secara adil. Misal pemanfaatan air oleh PDAM, perusahaan air minum, dan menara komunikasi perlu dihitung besar nilai yang harus dibayarkan kepada kawasan hutan lindung dengan mempertimbangkan berbagai variabel. Bukan hanya sekedar biaya pajak atau sewa lahan. Biaya pemeliharaan yang kembali ke kawasan sangat kecil dan jalurnya tidak langsung, sehingga pemanfaatan kawasan hutan cenderung seperti seperti pola eksploitasi. Bedanya dengan hutan eksploitasi kayu hanya sumber daya yang dimanfaatkan berupa air dan lahan untuk membangun.Arahan pengelolaan hutan Lindung Sungai Pulai perlu ditekankan dalam laporan ini mengingat nilai penting kawasan hutan ini. Kawasan hutan lindung sungai Pulai termasuk di dalam dua (2) wilayah administrasi, yaitu administrasi Kota Tanjung Pinang dan wilayah administrasi Kabupaten Bintan. Fungsi utama Hutan Lindung Sungai Pulai, adalah sebagai penyangga kelansungan waduk Sungai Pulai, sebagai sumber air minum bagi wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Selain itu juga sebagai penyangga lingkungan hidup di kedua wilayah administrative tersebut, seperti antara lain menjaga kualitas dan kuantitas lahan, iklim mikro, bentang alam, dan lingkungan yang sehat bersih dan segar.

Mengingat pentingnya fungsi utama, maka dalam pengelolaan perlu diperhatikan dalam menjaga keberlangsungan produksi akan sumber air atau debit air untuk setiap saat. Demikian juga dengan kualitas sumber air yang memenuhi standard kebutuhan untuk air minum. Berdasarkan PDAM Tirta Janggi, produksi air pada saat sekarang rata-rata 150 lt perdetik sampai 200 lt per detik. Sejalan dengan kebutuhan air minum yang semakin meningkat khusus untuk Kota Tanjung Pinang, maka diharapkan debit air Waduk Sungai Pulai dapat ditingkatkan mencapai antara 400 hingga 500 lt per detik. Menjawab tujuan tersebut perlu arahan pengelolaan ke depan sebagai berikut;

1. Penetapan blok-blok sebagai kawasan perlindungan sumber daya air 2. Rehabilitasi penutupan lahan di seluruh kawasan HL Sungai Pulai

3. Pembentukan pelaksana dari instansi yang terkait, seperti Dinas Kehutanan, PDAM, Pemda pada umumnya.

Orientasi Pra Rekonstruksi Kawasan Hutan di Pulau Bintan dan Kabupaten Lingga

Arahan Pengelolaan

64

5. Penjagaan blok-blok perlindungan oleh adanya penggunaan lahan hutan untuk tujuan lain, seperti perambahan untuk berbagai kegiatan yang antara lain, pertanian, permukiman, atau industri.5.4. Arahan Pengelolaan Hutan Produksi Terbatas

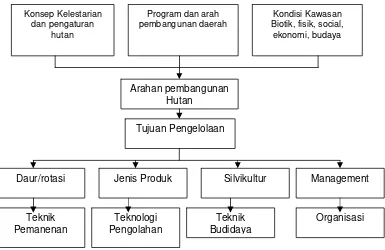

Penyusunan arahan pengelolaan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dilakukan sesuai dengan alur pikir dibawah ini (Gambar 5.2). Berdasarkan konsep kelestarian hutan dan pengaturan hutan, program dan arah pembangunan daerah serta kondisi factual di lapangan, maka disusunlah arahan pengelolaan. Tujuan spesifik untuk kawasan HPT dapat disusun untuk memberikan arahan cara pengelolaannya. Teknik pengelolaan menyangkut daur/rotasi, silvikultur, pemilihan jenis produk, serta manajemen kemudian dapat disusun untuk memberikan arahan teknis pengelolaan kawasan HPT.

Gambar 5.2. Arahan pengelolaan Hutan Produksi Terbatas di Pulau Bintan dan Kabupaten Lingga

Tujuan pengelolaan kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah memproduksi bahan-bahan olahan yang bersumber dari kawasan Hutan Produksi Terbatas secara lestari dan berkelanjutan tanpa melakukan kerusakan lingkungan yang menyebabkan

Konsep Kelestarian

Daur/rotasi Jenis Produk Silvikultur

Orientasi Pra Rekonstruksi Kawasan Hutan di Pulau Bintan dan Kabupaten Lingga

Arahan Pengelolaan

65

terdegradasinya hutan, serta meberikan perlindungan sumber penyangga kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan meningkatkan pendapatan daerah. Mengingat kondisi riil hutan produksi di kawasan Pulau Bintan, Pulau Lingga dan Pulau Singkep yang relatif tidak dikelola oleh pemerintah, maka perlu sistem kontrol yang intensif sekaligus pembinaan kepada masyarakat.5.5. Arahan Pengelolaan Hutan Mangrove

Perumusan tujuan pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga tidak dapat dipisahkan dari kondisi dan permasalahan di wilayah Kepulauan Riau. Kepulauan Riau sebagian besar (95%) merupakan kawasan perairan dan sisanya 5% berupa daratan. Luas wilayah daratan yang hanya 5% tersebut memiliki beban yang berat untuk memenuhi kebutuhan air bagi penduduk. Posisi Kepulauan Riau yang berdekatan dengan Singapura merupakan daerah yang menuntut adanya pertumbuhan wilayah untuk mengakomodasi kepentingan perdagangan, jasa dan industri. Oleh karena itu, wilayah daratan yang 5% tersebut akan mendapatkan tekanan yang cukup berat. Perubahan /pembangunan yang skala kecil saja akan berdampak pada ekosistem daratan apalagi untuk mewujudkan kota perdagangan, industri ataupun jasa yang membutuhkan berbagai sarana dan prasarana.

Kondisi demikian akan berdampak langsung pada kondisi eksositem hutan yang ada di Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga yang secara geografis berdekatan dengan Pulau Batam yang sudah berkembang menjadi kawasan perdagangan, industri dan jasa. Luas wilayah daratan yang hanya 5% dapat dipastikan tidak semua berupa kawasan hutan, artinya kawasan hutan di Wilayah Kepulauan Riau akan sangat sedikit. Luas yang sempit dengan kondisi tekanan yang besar dalam bentuk perambahan, eksploitasi kayu, penambangan, dan konversi kawasan. Kondisi demikian akan menjadikan wilayah kepulauan Riau menjadi daerah yang rawan bencana. Rawan terhadap air bersih, rawan terhadap tsunami dan rawan terhadap longsor.

Orientasi Pra Rekonstruksi Kawasan Hutan di Pulau Bintan dan Kabupaten Lingga

Arahan Pengelolaan

66

1. Perlindungan (barrier) terhadap wilayah daratan antara lain sebagai peredam gelombang dan angin, pelindung dari abrasi, penahan intrusi air laut ke darat, penahan lumpur dan perangkap sedimen.2. Habitat dan sumber pakan bagi ikan, udang, kepiting dan biota laut lainnya, serta jenis satwa liar.

3. Pengembangan ekowisata, penelitian dan pendidikan. 4. Pemanfaatan kayu untuk kepentingan terbatas non industri.

Kawasan hutan mangrove di Kabupaten Bintan termasuk dalam kategori jarang. Hal ini diakibatkan adanya kegiatan konversi lahan hutan mangrove menjadi fungsi lain (tambang, tambak, kebun, dan pemukiman), sehingga mengakibatkan luasan hutan mangrove menjadi semakin kecil.

Permasalahan pengelolaan hutan mangrove di kabupaten Bintan pada umumnya berupa masalah pemanfaatan sumberdaya, konversi kawasan hutan mangrove menjadi tata guna lahan yang lain, dan pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan yang berada diatas kawasan mangrove. Kondisi hutan mangrove di Kabupaten Lingga relatif masih baik dan utuh, kondisi ini jauh lebih baik daripada Kabupaten Bintan. Kawasan mangrove di Kabupaten ini belum mengalami banyak konversi seperti yang terjadi di Kabupaten Bintan. Hal ini terjadi karena sumberdaya alam di Kabupaten Lingga secara keseluruhan belum banyak dieksploitasi sehingga masih relatif utuh. Meskipun demikian kawasan mangrove di kabupaten ini juga sudah mengalami pengelolaan oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga ke depan diarahkan untuk memenuhi fungsi seperti yang telah diuraikan pada tujuan pengelolaan. Arahan pengelolaan yang dimaksud dapat dikelompokkan menjadi beberapa pola sesuai dengan kondisi dan permasalahan pada setiap lokasi.

Orientasi Pra Rekonstruksi Kawasan Hutan di Pulau Bintan dan Kabupaten Lingga

Arahan Pengelolaan

67

Ancaman lain yang terjadi berupa intrusi air laut akibat pembangunan yang pesat di wilayah daratan yang mengakibatkan kebutuhan akan air tanah semakin tinggi sehingga permukaan air tanah semakin menurun yang menyebabkan terjadi intrusi air laut. Kondisi ini akan besar potensinya terjadi di Kab. Bintan dan Lingga untuk mendukung pembangunan Pulau Batam.Kondisi hutan mangrove di kedua kabupaten yang mulai rusak dibeberapa tempat akibat perambahan untuk pertanian, perkebunan, permukiman, eksploitasi kayu, tambang menjadikan fungsi hutan mangrove tidak optimal untuk mengendalikan gelombang tsunami, abrasi, intrusi air laut. Oleh karena itu, diperlukan upaya rehabilitasi kawasan mangrove agar fungsi lindung dapat terjaga. Rehabilitasi kawasan mangrove dilakukan dengan berbagai pola sesuai kepentingan dan permasalahan yang ada pada setiap lokasi. Kepentingan yang dimaksudkan dalam pengelolaan mongrove antara lain perikanan, industri, permukiman, wisata dan berbagai kepentingan lain. Pola pengelolaan mangrove di kawasan ini lebih ditekankan untuk kepentingan perlindungan daripada kepentingan produksi, namun pemanfaatan yang diarahkan berupa pemanfaatan jasa hutan mangrove atau bentuk pemanfaatan yang bersifat mutualisme yang tidak mengurangi fungsi lindung Mangrove.

Wilayah-wilayah mangrove yang di belakangnya terdapat permukiman, maka kawasan mangrove tersebut harus direhabilitasi dan dipertahankan untuk perlindungan dari abrasi, gelombang tsunami dan intrusi air laut. Pola rehabilitasinya dapat dibangun dengan membuat berbagai layer mangrove mulai dari layer depan Rhizophoraceae (Rhizophora, Bruguiera, dan Ceriops), Verbenacea (Avicennia), Senneratiaceae (Sonneratia) sampai layer/zona belakang Palmae (Nypa fruticans).

Pola pengelolaan yang mirip dilakukan pada wilayah yang dibelakang telah dikembangkan budidaya perikanan, industri sagu dengan merehabilitasi atau mempertahankan mangrove namun zona atau layernya dapat lebih tipis atau terdiri dari 2-3 layer saja. Pengelolaan mongrove pada tipr ini dapat dikembangkan dengan model tumpangsari/silvofishery mangrove yang dikelola oleh masyarakat setempat.

Orientasi Pra Rekonstruksi Kawasan Hutan di Pulau Bintan dan Kabupaten Lingga

Arahan Pengelolaan

68

Hutan mangrove yang selama ini dimanfaatkan untuk kepentingan industri arang (panglong) maupun tambang perlu ditinjau ulang karena kedua bentuk pengelolaan terebut menjadi faktor terjadi degradasi mangrove baik kualitas maupun kuantitas. Kedua pola pengelolaan tersebut akan semakin mempersempit luas kawasan hutan di kedua kabupaten tersebut, sehingga ancaman terhadap bahaya kekeringan akibat intrusi air laut, abrasi, angin, dan gelombang tsunami semakin besar. Rehabilitasi terhadap kawasan tersebut harus dilakukan untuk mengembalikan fungsi mangrove sebagai barrier. Rehabilitasi pada kawasan ini dapat dikembangkan juga untuk kepentingan penelitian dan pendidikan dengan mengembangan station research mangrove seperti yang ada di Bali. Station research mangrove dapat mendorong percepatan rehabilitasi mangrove dan dapat dijadikan salah satu pusat penelitian dan pendidikan mangrove di Indonesia.Stasiun Penelitian Hutan Mangrove

Keberhasilan pengelolaan sumberdaya alam tidak bisa lepas dari system pengelolaan yang baik, sehingga mampu mencapai tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan pada saat proses perencanaan. Sistem manajemen pengelolaan sumberdaya alam tidak boleh lepas dari tiga pilar utama:

1. Lestari secara ekologis (ecological sustainability) 2. Memiliki keuntungan ekonomis (economical benefits)

3. Dapat diadaptasikan secara sosio-cultural (socio-cultural adapted)

Untuk dapat melaksanakan tiga pilar utama pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan tersebut maka diperlukan suatu penelitian yang berkelanjutan (sustainability research) untuk mengetahui trend pengelolaan yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Langkah ini diambila karena tidak semua sistem pengelolaan tidak kompatibel untuk dilaksanakan di semua lokasi, situasi dan kondisi, sehingga untuk menghasilkan suatu sistem pengelolaan yang baik dan sesuai maka diperlukan penelitian. Kesalahan pemilihan sistem pengelolaan sumberdaya alam akan berakibat kerugian dan kerusakan pada sumber daya alam itu sendiri.

Orientasi Pra Rekonstruksi Kawasan Hutan di Pulau Bintan dan Kabupaten Lingga

Arahan Pengelolaan

69

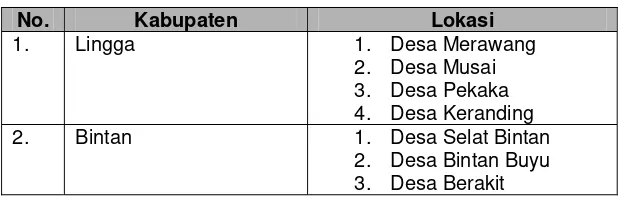

Untuk lokasi stasiun penelitian itu sendiri harus mewakili kondisi seluruh ekosistem dan memiliki faktor-faktor yang berkenaan dengan tujuan pengelolaan, dalam hal ini adalah memiliki kaitan dengan sistem pengelolaan yang akan dibangun; adanya interaksi antara faktor ekologi, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat. Dari penelitian yang telah dilakukan maka telah ditemukan beberapa lokasi yang berpotensi untuk dijadikan stasiun penelitian, yakni:Tabel 5.2. Calon Lokasi Stasiun Penelitian Mangrove

No. Kabupaten Lokasi

1. Lingga 1. Desa Merawang

2. Desa Musai 3. Desa Pekaka 4. Desa Keranding

2. Bintan 1. Desa Selat Bintan