TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistematika dan Morfologi Ikan Gurami

Menurut Saanin (1984) ikan gurami dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Kingdom : Animalia

Filum : Chordata Kelas : Pisces Sub Kelas : Teleostei

Ordo : Labyrinthici Sub Ordo : Anabantoidei Famili : Anabantidae

Genus : Osphronemus

Spesies : Osphronemus gouramy

Ikan gurami (Osphronemus gouramy) (Gambar 2.1.) merupakan jenis ikan air tawar yang memiliki bentuk badan pipih lebar, bagian punggung berwarna merah kecoklatan dan bagian perut berwarna kekuning-kuningan/keperak-perakan (Sitanggang & Sarwono, 2002). Ikan gurami termasuk golongan ikan bertulang belakang yang berciri umum yaitu memiliki insang, penutup insang (operkulum) pada kedua tubuhnya. Bentuk sirip membulat yaitu pinggiran sirip ekor membentuk garis melengkung dari bagian dorsal hingga ventral. Operkulum membantu masuknya air melalui mulut dan keluar melalui insang dan penutupnya. Sewaktu berenang, ikan memanfaatkan ekornya sebagai kemudi dan sirip sebagai alat keseimbangan. Ikan juga mempunyai indera pendengaran, penglihatan, penciuman, dan organ yang peka pada kulit dan sirip untuk merasakan pergerakan di sekelilingnya (Chattopadhyay, 1999). Ikan gurami mempunyai alat pernapasan tambahan berupa labirin yang berbentuk selaput, berkelok-kelok dan merupakan penonjolan tepi atas insang pertama (Sitanggang & Sarwono, 2002). Labirin memiliki pembuluh darah kapiler yang dapat mengambil oksigen di udara ketika ikan gurami muncul ke permukaan, sehingga dapat bertahan tanpa oksigen terlarut dalam air (Puspowardoyo & Djarijah, 1992).

Gambar 2.1. Ikan Gurami (Osphronemus gouramy)

Jenis ikan gurami yang dikenal di Indonesia antara lain gurami soang (angsa), bastar, jepun, batu, porselen, bule, paris, putih, blusafir, dan gurami jalak. Gurami soang (angsa) berbadan relatif panjang, bersisik lebar dengan ukuran maksimum 65 cm, warna putih abu-abu. Gurami jepun (Jepang) berbadan lebih pendek dengan bentuk sisik lebih kecil, panjang maksimum 45 cm dengan berat 8 kg berwarna putih abu-abu dan kemerahan. Gurami porselen dan gurami paris berwarna abu-abu kehitaman, perbedaan keduanya terletak pada ujung-ujung sirip, ikan gurami porselen nampak berwarna kuning sedangkan paris tidak terlihat. Gurami jepun, blausafir dan porselen banyak dikembangkan di Jawa Barat khususnya Bogor (Sitanggang & Sarwono, 2002).

Menurut Sendjaja & Riski (2002), perbedaan antara gurami jantan dengan gurami betina diantaranya pada gurami jantan memiliki ciri dahi menonjol, dagu lebih tebal, ujung sirip lebih membundar, tutup insang berwarna kekuningan, dasar sirip pectoral (dada) berwarna lebih putih dan perut meruncing. Gurami betina memiliki ciri diantaranya dahi lebih rata, dagu tidak menebal, ujung sirip ekornya rata dan lurus, tutup insang berwarna putih kecoklatan, dasar sirip pectoral (dada) berwarna lebih hitam, dan membundar.

2.2. Biologi Ikan Gurami

Ikan gurami (Osphronemus gouramy) berasal dari Kepulauan Sunda Besar (Jawa Barat) dan menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia termasuk Jawa, Sumatera, Gambar 2.1. Ikan Gurami (Osphronemus gouramy)

Jenis ikan gurami yang dikenal di Indonesia antara lain gurami soang (angsa), bastar, jepun, batu, porselen, bule, paris, putih, blusafir, dan gurami jalak. Gurami soang (angsa) berbadan relatif panjang, bersisik lebar dengan ukuran maksimum 65 cm, warna putih abu-abu. Gurami jepun (Jepang) berbadan lebih pendek dengan bentuk sisik lebih kecil, panjang maksimum 45 cm dengan berat 8 kg berwarna putih abu-abu dan kemerahan. Gurami porselen dan gurami paris berwarna abu-abu kehitaman, perbedaan keduanya terletak pada ujung-ujung sirip, ikan gurami porselen nampak berwarna kuning sedangkan paris tidak terlihat. Gurami jepun, blausafir dan porselen banyak dikembangkan di Jawa Barat khususnya Bogor (Sitanggang & Sarwono, 2002).

Menurut Sendjaja & Riski (2002), perbedaan antara gurami jantan dengan gurami betina diantaranya pada gurami jantan memiliki ciri dahi menonjol, dagu lebih tebal, ujung sirip lebih membundar, tutup insang berwarna kekuningan, dasar sirip pectoral (dada) berwarna lebih putih dan perut meruncing. Gurami betina memiliki ciri diantaranya dahi lebih rata, dagu tidak menebal, ujung sirip ekornya rata dan lurus, tutup insang berwarna putih kecoklatan, dasar sirip pectoral (dada) berwarna lebih hitam, dan membundar.

2.2. Biologi Ikan Gurami

Ikan gurami (Osphronemus gouramy) berasal dari Kepulauan Sunda Besar (Jawa Barat) dan menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia termasuk Jawa, Sumatera, Gambar 2.1. Ikan Gurami (Osphronemus gouramy)

Jenis ikan gurami yang dikenal di Indonesia antara lain gurami soang (angsa), bastar, jepun, batu, porselen, bule, paris, putih, blusafir, dan gurami jalak. Gurami soang (angsa) berbadan relatif panjang, bersisik lebar dengan ukuran maksimum 65 cm, warna putih abu-abu. Gurami jepun (Jepang) berbadan lebih pendek dengan bentuk sisik lebih kecil, panjang maksimum 45 cm dengan berat 8 kg berwarna putih abu-abu dan kemerahan. Gurami porselen dan gurami paris berwarna abu-abu kehitaman, perbedaan keduanya terletak pada ujung-ujung sirip, ikan gurami porselen nampak berwarna kuning sedangkan paris tidak terlihat. Gurami jepun, blausafir dan porselen banyak dikembangkan di Jawa Barat khususnya Bogor (Sitanggang & Sarwono, 2002).

Menurut Sendjaja & Riski (2002), perbedaan antara gurami jantan dengan gurami betina diantaranya pada gurami jantan memiliki ciri dahi menonjol, dagu lebih tebal, ujung sirip lebih membundar, tutup insang berwarna kekuningan, dasar sirip pectoral (dada) berwarna lebih putih dan perut meruncing. Gurami betina memiliki ciri diantaranya dahi lebih rata, dagu tidak menebal, ujung sirip ekornya rata dan lurus, tutup insang berwarna putih kecoklatan, dasar sirip pectoral (dada) berwarna lebih hitam, dan membundar.

2.2. Biologi Ikan Gurami

Ikan gurami (Osphronemus gouramy) berasal dari Kepulauan Sunda Besar (Jawa Barat) dan menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia termasuk Jawa, Sumatera,

gurami adalah rawa di dataran rendah yang berair dalam. Salah satu yang membedakan dataran rendah dan tinggi adalah suhu airnya. Berkaitan dengan suhu, ikan gurami akan tumbuh dengan baik pada suhu 25–28ºC. Ikan gurami sangat peka terhadap suhu rendah sehingga jika dipelihara dalam air dengan suhu kurang dari 15ºC, ikan tidak berkembang dengan baik (Jangkaru, 1998). Berdasarkan penelitian koostati (1994), suhu 31,6°C memberikan nilai konsumsi pakan dan laju pertumbuhan harian individu yang lebih tinggi. Abulias dalam Koostati (1994) memberikan kisaran suhu air yang lebih luas yaitu antara 18-31°C.

Sifat gurami yang lebih suka diam membuat gurami dapat hidup pada perairan yang tidak begitu luas yaitu di kolam-kolam pekarangan atau empang-empang pedesaan (Puspowardoyo & Djarijah, 1992). Ikan gurami tidak dapat hidup dengan baik jika seluruh permukaan air tertutup oleh tanaman air yang mengapung seperti enceng gondok (Susanto, 1989).

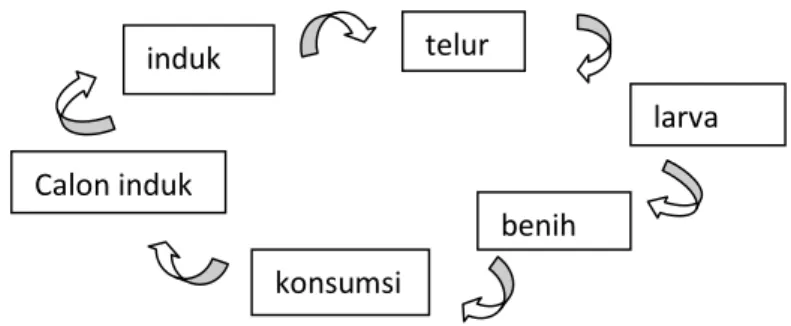

Gambar 2.2. Siklus hidup ikan gurami (Effendie, 1999)

Dalam perkembangan ikan gurami fase benih merupakan fase yang rentan terserang oleh parasit. Hal ini disebabkan pada fase benih semua organ tubuh belum berfungsi secara sempurna termasuk dengan sistem pertahanan tubuhnya (Komaruddin, 1991).

Pada usia sekitar 5-6 bulan ikan gurami sudah dapat dipanen untuk ukuran konsumsi. Pemanenan biasanya dilakukan jika berat ikan mencapai 250-300 gram/ekor. Berat demikian dapat dicapai dengan pemeliharaan yang baik dan intensif. Pemanenan biasanya dilakukan pada pagi atau sore hari (Puspowardoyo & Djarijah, 1992). telur larva benih konsumsi Calon induk induk

2.3. Makanan dan Kebiasaan Makan Ikan Gurami

Dalam kegiatan budidaya, pakan memegang peranan yang penting. Pakan merupakan faktor yang berpengaruh secara dominan terhadap pertumbuhan ikan karena pakan berfungsi sebagai pemasok energi untuk memacu pertumbuhan (Huet, 1971).

Ikan gurami (Osphronemus gouramy) tergolong ikan omnivora yang biasa memakan fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton adalah sejenis tumbuhan kecil yang hidup melayang-layang di perairan, merupakan pakan alami ikan dan hewan lainnya di dalam air serta dapat meningkatkan kadar oksigen siang hari. Zooplankton adalah hewan kecil yang melayang-layang di perairan, merupakan pakan alami ikan dan dapat menjadi parasit ikan (Sitanggang & Sarwono, 2002). Selain itu ikan gurami juga sering diberi pakan alami pada sore harinya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti daun keladi, ketela pohon, pepaya, ketimun dan kangkung (Susanto, 1989). Menurut Ardiwinata (1981), jenis makanan ikan gurami sampai berumur sepuluh hari hanya berasal dari makanan cadangan (berupa kuning telur), pada umur 1,5 bulan (1,5 cm) berupa makanan hewani (rayap, ulat, semut merah). Pada umur 1,5-3,5 bulan (2-3 cm) berupa makanan hewani, tumbuh-tumbuhan halus, paku air (Azzola) dan bungkil halus.

Banyaknya makanan yang diperlukan oleh setiap ikan tergantung dari umur dan ukurannya. Ikan-ikan yang masih muda mempunyai tingkat metabolisme yang lebih tinggi dibandingkan yang lebih tua, maka ikan-ikan yang masih muda membutuhkan jumlah makanan yang relatif lebih banyak. Dari hasil pengamatan jarang sekali ditemukan isi perut ikan muda dalam keadaan kosong. Jumlah pakan yang diberikan setiap harinya berkisar antara 5-7% dari total berat tubuh ikan gurami dan diberikan pada pagi dan sore hari. Semakin bertambah umur ikan maka jumlah pakan yang diberikan juga berkurang. Pada usia 1-2 bulan pakan yang diberikan sebesar 7% pada pagi hari dan 3% pada sore hari. Pada usia 2-4 bulan pakan yang diberikan sebesar 6% pada pagi hari dan 3% pada sore hari. Pada usia 4-6 bulan pakan yang diberikan sebesar 5% pada pagi hari dan 3% pada sore hari (Puspowardoyo & Djarijah, 1992).

menimbulkan pengaruh kurang baik terhadap ikan peliharaan. Penebaran pakan hendaknya dilakukan tepat pada saat ikan sedang lapar, dengan demikian sebagian besar pakan yang diberikan akan segera dikonsumsi oleh ikan. Pakan yang tidak segera dikonsumsi oleh ikan biasanya akan hanyut atau membusuk di dasar kolam, sehingga dapat menyebabkan timbulnya masalah penyakit (Afrianto & Liviawaty, 1992).

2.4. Parasit Ikan

Dalam budidaya ikan, serangan penyakit adalah aspek yang harus ditanggulangi oleh para petani ikan, sebab penyerangan penyakit maupun gangguan hama dapat mengakibatkan kerugian ekonomis. Penyakit ikan adalah suatu akibat dari interaksi tiga komponen yaitu lingkungan, ikan itu sendiri, dan agen penyakit yang menyebabkan ikan budidaya menjadi sakit dan pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Penyakit ikan ini dapat disebabkan oleh berbagai hal diantaranya oleh virus, bakteri, jamur, parasit dan makanan (Supian, 2013).

Parasit merupakan suatu organisme yang hidup pada tubuh organisme lain (inang) dan umumnya menimbulkan efek negatif pada organisme yang ditempatinya. Salah satu organisme yang sering ditempatinya adalah ikan (Akbar, 2011). Kusumah dalam Mairita (1999), menyatakan serangan patogen dikenal dengan ektoparasit dan endoparasit. Ektoparasit yaitu parasit yang hidup pada tubuh bagian luar organisme yang ditumpanginya. Endoparasit yaitu parasit yang hidup pada organ tubuh bagian dalam suatu organisme yang ditumpanginya.

Salah satu parasit yang menyerang ikan adalah dari ordo Monogenea yang umumnya bersifat ektoparasit dan jarang bersifat endoparasit. Hal ini sesuai dengan pendapat Kabata (1985), bahwa Monogenea salah satu parasit yang sebagian besar menyerang bagian luar tubuh ikan (ektoparasit) jarang menyerang bagian dalam tubuh ikan (endoparasit) biasanya menyerang kulit dan insang. Salah satu spesies Monogenea yang paling sering muncul pada ikan air tawar adalah Dactylogyrus sp. (Rukyani, 1990 dalam Talunga, 2007).

Monogenea merupakan cacing pipih dengan ukuran panjang 0,15-20 mm, bentuk tubuhnya fusiform, haptor di bagian posterior, sepasang kait sentral dan

sejumlah kait marginal. Dikatakan bahwa ada sekitar 1500 spesies Monogenea yang ditemukan pada ikan (Gusrina, 2008).

Rukmona (1998) mengatakan ciri ikan yang terserang Monogenea adalah produksi lendir pada bagian epidermis akan meningkat, kulit lebih pucat dari normal, frekuensi pernapasan terus meningkat karena insang tidak dapat berfungsi secara sempurna, kehilangan berat badan (kurus), melompat-lompat di permukaan air dan terjadi kerusakan pada insang. Gusrina (2008) juga menjelaskan bahwa insang yang terserang parasit warnanya menjadi pucat dan keputih-putihan.

Parasit Monogenea dapat berkembang dengan cepat karena beberapa faktor antara lain kepadatan yang tinggi, nutrisi yang kurang baik, kualitas air yang kurang baik yang dapat menyebabkan ikan stress sehingga memungkinkan perkembangan parasit dengan cepat. Padat penebaran yang tinggi juga dapat mengakibatkan kompetisi terhadap ruang, makanan, dan oksigen (Talunga, 2007). Sebagian besar parasit Monogenea seperti Dactylogyrus sp. bersifat ovivarus (bertelur) dimana telur yang menetas menjadi larva dan berenang bebas yang dinamakan oncomiracidium. Oncomiracidium ini akan mencari inang yang sesuai untuk hidupnya dan akhirnya berkembang menjadi cacing dewasa (Anshary, 2004).

Parasit dari kelas Nematoda merupakan endoparasit yang sering menyerang ikan. Nematoda juga sering disebut dengan istilah round worm atau cacing gilig, biasanya berukuran kecil bila dibandingkan dengan cacing pipih sehingga banyak diatara nematoda adalah cacing yang mikroskopis (Noble & Noble, 1989). Menurut Kabata (1985), Nematoda ini mempunyai tubuh panjang dan silindris dan dilindungi oleh lapisan kutikula yang kuat dibawahnya terdapat lapisan hypodermis. Noble & Noble (1989) mengatakan bahwa cacing ini sangat aktif, ramping, biasanya kedua ujungnya runcing dan mempunyai mulut dan anus, jadi memiliki saluran pencernaan yang lengkap. Identifikasi Nematoda dilakukan berdasarkan bentuk kepala dan ekor, susunan daerah peralihan antara esofagus, usus, dan posisi lubang ekskresi.

Ciri taksonomi terpenting dari Nematoda adalah terletak di bagian kepalanya, dimana mempuyai bentuk yang lonjong dan di dalamnya terletak ganglion kepala (Kabata, 1985). Saluran pencernaan Nematoda berupa tabung

buccal kapsul (tidak selalu ada), kemudian ke esofagus yang selanjutnya ke usus. Anus terdapat hampir di ujung posterior cacing dan sebuah pelebaran yang dinamakan rektum terletak tepat di ujung anterior anus. Makanan Nematoda terdiri dari jaringan darah inang definitif atau pemotongan jaringan dari usus inang definitif dan akhirnya dicerna (Noble &Noble, 1989).

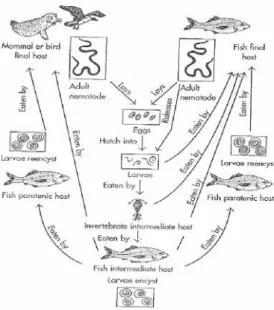

Sebagian cacing Nematoda adalah ovipar kecuali genera Camallanus, philometra, dan Skrjabillanus dimana larva berkembang dalam empat tahap dan pada tahap keempat ini organ seksual menjadi dewasa. Perkembangan cacing Nematoda membutuhkan satu hingga dua inang antara sebelum menuju inang definitif dan ikan dapat menjadi inang antara dan inang definitif, ikan mulai terinfeksi cacing Nematoda yang berasal dari krustacea (Gambar 2.2.) (Copepoda, Amphipoda, Euphausiacea, Decapoda) (Grabda, 1991).

Yanong (2008) menyatakan bahwa Nematoda dapat menginfeksi berbagai spesies ikan baik ikan air tawar maupun ikan air laut dimana dalam jumlah kecil sering ditemukan pada ikan yang sehat dan tidak menunjukkan gejala penyakit yang khas namun ikan yang terinfeksi akan mengalami penurunan produktifitas. Dalam lingkungan perairan, ikan dapat terinfeksi Nematoda jika memakan “makanan” hidup yang mengandung larva infektif Nematoda atau jika ikan tersebut berperan sebagai inang antara Nematoda yang pada akhirnya Nematoda dapat ditularkan secara langsung dari satu ikan ke ikan yang lain (Gambar 2.2.).

Ciri utama ikan yang terkena serangan penyakit atau parasit pada organ dalam adalah terjadi pembengkakan di bagian perut disertai dengan berdirinya sisik, akan tetapi dapat terjadi pula bahwa ikan yang terserang organ dalamnya memiliki perut yang sangat kurus. Jika pada kotoran ikan sudah dijumpai bercak darah, ini berarti pada usus terjadi pendarahan (peradangan). Jika serangannya sudah mencapai gelembung renang biasanya keseimbangan badan ikan menjadi terganggu sehingga gerakan berenangnya jungkir balik tidak terkontrol (Sachlan, 2002).

Infestasi parasit dalam ikan dapat dikurangi dengan penggunaan obat anti cacing (anthelmintik). Beberapa obat anthelmintik hanya efektif terhadap jenis cacing tertentu sehingga diperlukan diagnosis yang tepat yaitu dengan mengidentifikasi jenis cacing yang menginfeksi (Sukarban, 1995). Untuk mengidentifikasi penyakit ikan para petani ikan perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan khusus untuk mendeteksi tanda-tanda serangan penyakitnya (Afrianto & Liviawaty, 1992).

Untuk mengetahui tingkat infeksi atau serangan parasit dalam populasi inang dikenal istilah prevalensi, intensitas dan kelimpahan parasit. Prevalensi menggambarkan persentase ikan yang terinfeksi oleh parasit tertentu dalam populasi ikan, intensitas menggambarkan jumlah parasit tertentu yang ditemukan pada ikan yang diperiksa dan terinfeksi, sedangkan kelimpahan rata-rata adalah jumlah rata-rata parasit tertentu yang ditemukan dalam populasi pada ikan baik yang terinfeksi maupun tidak (Yuliartati, 2011).

2.5. Kualitas Air

Kualitas air adalah sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat dan energi, atau komponen lain dalam air. Pada kolam budidaya, pergantian air biasanya dilakukan sekitar 2 bulan sekali. Selain itu pengelolaan kolam merupakan salah satu yang harus dilakukan oleh para petani budidaya untuk menjaga kualitas air. Pengelolaan kolam meliputi pengolahan tanah, pengapuran dan pemupukkan. Pengolahan tanah dilakukan dengan cara dicangkul atau dibajak sedalam 10 cm dan dibiarkan kering selama 3-5 hari dan sementara menunggu tanah kering dapat ditebarkan kapur tohor sebagai pengapuran dasar. Fungsi kapur ini adalah untuk mempertahankan kestabilan keasaman (pH) tanah dan air, selain itu juga untuk

berupa kotoran ternak sapi ataupun kotoran ternak ayam (Puspowardoyo & Djarijah, 1992).

Dalam pemeliharaan ikan, selain pakan faktor lingkungan banyak menentukan pertumbuhan dan kelangsungan hidup optimal, maka diperlukan kondisi lingkungan hidup yang optimal untuk kepentingan proses fisiologis pertumbuhan. Beberapa faktor lingkungan yang berpengaruh, antara lain: temperatur, pH, oksigen dan lain-lain (Effendie, 1999).

2.5.1. Temperatur

Setiap ikan mempunyai temperatur tertentu untuk mempertahankan pertumbuhannya agar tetap normal. Temperatur normal ikan gurami 25-28°C. Diluar kisaran temperatur tersebut ikan akan mengalami gangguan, sehingga perlu dilakukannya adaptasi. Perubahan temperatur yang sangat drastis dapat menimbulkan gangguan terhadap laju respirasi, aktivitas jantung, aktivitas metabolisme dan aktivitas lainnya (Afrianto & Liviawaty ,1992).

2.5.2. Derajat Keasamaan (pH)

Derajat keasaman (pH) sangat berpengaruh terhadap kehidupan ikan dan pH perairan yang normal bagi pertumbuhan ikan berkisar antara 6,5-8,5 (Byod, 1982). Menurut Huet (1971), pH air yang terbaik untuk budidaya adalah netral atau agak alkalin dengan pH antara 7,0-8,0. Lebih lanjut Byod (1982) menjelaskan hubungan antara pH air dengan kehidupan ikan yaitu perairan dengan pH 4 akan mematikan ikan, pH antara 6,5-9,0 baik untuk budidaya, lebih dari 9,5 membahayakan dan pH 11 mematikan ikan.

2.5.3. Oksigen

Oksigen adalah salah satu faktor pembatas penting dalam budidaya ikan. Beberapa jenis ikan masih mampu bertahan hidup dengan konsentasi oksigen 3 ppm, namun konsentasi minimum pada sebagian besar ikan pada umumnya adalah 5 ppm (Afrianto & Liviawaty, 1992).