LAPORAN KASUS

TRANSFUSI DARAH

Oleh:

dr. Kadek Agus Heryana Putra, SpAn

DEPARTEMEN/KSM ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

RSUP SANGLAH 2019

ii

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur Penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya maka laporan kasus dengan topik “Transfusi Darah” ini dapat selesai pada waktunya.

Penulis menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik pembaca yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan untuk kesempurnaan laporan kasus ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Denpasar, November 2019

`

Penulis

iii DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR ... iv

BAB I PENDAHULUAN ... 1

BAB II PEMBAHASAN ... 3

2.1 Transfusi Darah ... 3

2.2 Komponen Darah ... 4

2.2.1 Whole blood ... 5

2.2.2 Packed red cell ... 5

2.2.3 Konsentrat trombosit ... 6

2.2.4 Fresh frozen plasma ... 7

2.3 Alternatif dalam Pemberian Transfusi Darah ... 8

2.4 Pemberian Transfusi Darah ke pasien ... 8

2.4.1 Indikasi ... 8

2.4.2 Kontraindikasi ... 9

2.4.3 Cara Pemberian... 9

2.4.4 Monitoring Transfusi Darah ... 9

2.4.5 Pemberian Lasix ... 9

2.5 Transfusi Darah Masif... 9

2.5.1 Komplikasi non-infeksius ... 9

2.5.1.1 Reaksi transfusi akut ... 9

2.5.1.2 Komplikasi lanjut ... 11

2.5.2 Komplikasi infeksius ... 11

BAB III LAPORAN KASUS... 13

BAB IV DISKUSI KASUS ... 13

BAB V SIMPULAN ... 13

DAFTAR PUSTAKA ... 14

iv

DAFTAR TABEL

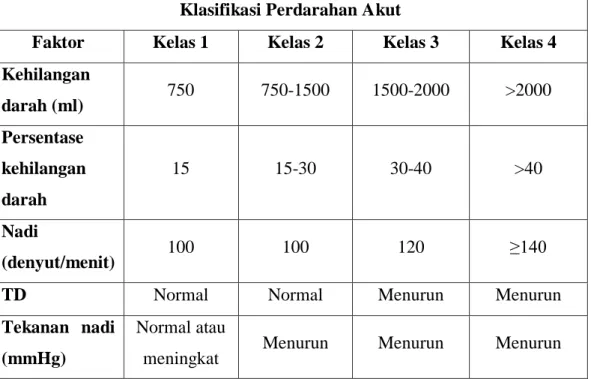

Halaman Tabel 2.1 Klasifikasi Perdarahan Akut menurut American College of Surgeon .... 4

v

DAFTAR GAMBAR

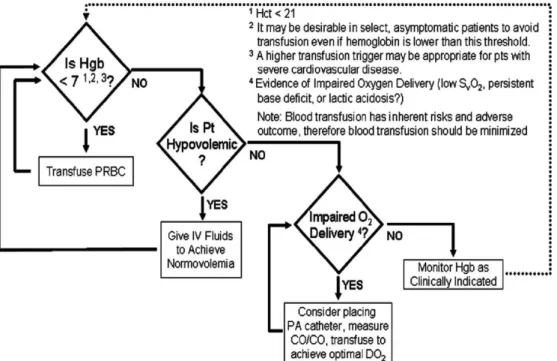

Halaman Gambar 2.1 Alur Indikasi Pemberian Transfusi Darah pada Pasien Trauma ... 6

vi ABSTRAK

Pasien perempuan, usia 24 tahun dengan diagnosis CHF FC ec VHD + MR severe ec restricted PML + TR mild, intermediate probability of PH + PR mild + AF NVR menjalani tindakan operasi MVR dengan katub bioprostesis. Pada pasien dilakukan evaluasi pra operasi yaitu dengan dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang untuk menentukan permasalahan dan kesimpulan status fisik pasien. Status fisik pasien yaitu ASA III. Pada durante operasi dilakukan pembiusan dengan general anestesi intravena menggunakan pipa endotrakheal.

Selanjutnya pasien diposisikan supine untuk menjalani prosedur pembedahan.

Operasi berlangsung selama 5 jam 40 menit dengan hemodinamik stabil. Pasca operasi pasien dirawat di ruang perawatan intensif, observasi tanda vital, dan manajemen nyeri pasca operasi.

Kunci dari semua praktek pembedahan atau anestesi adalah mengurangi angka morbiditas dan mortalitas pasien. Kehilangan darah dan kondisi hipovolemia dapat terjadi selama prosedur pembedahan. Ketersediaan darah sangat berperan dalam berlangsungnya tindakan pembedahan seperti operasi jantung, pembuluh darah, onkologi, dan penggantian sendi.

Pada pasien ini dilakukan transfusi darah yang masif karena selama operasi pasien mengalami perdarahan sebanyak 1050 cc dan hemoglobin kurang dari 10 gr/dl maka dilakukan tranfusi beberapa komponen darah seperti packed red cell, konsentrat trombosit dan fresh frozen plama.

1 BAB I PENDAHULUAN

Transfusi darah merupakan proses pemindahan atau pemberian darah dari seseorang (donor) kepada orang lain (resipien). Transfusi darah bertujuan memelihara dan mempertahankan kesehatan donor, memelihara keadaan biologis darah atau komponen-komponennya agar tetap bermanfaat, memelihara dan mempertahankan volume darah yang normal pada peredaran darah (stabilitas peredaran darah), mengganti kekurangan komponen seluler atau kimia darah, meningkatkan oksigenasi jaringan, memperbaiki fungsi hemostatis, dan tindakan terapi kasus tertentu. Transfusi darah dapat bersifat menyelamatkan jiwa setelah terjadi perdarahan masif setelah terjadi trauma atau pembedahan dan dapat digunakan sebagai penatalaksanaan penyakit kronis seperti anemia dan trombositopenia (Viveronika, 2017).

Transfusi telah dimanfaatkan dalam dunia medis modern selama lebih dari 100 tahun. Awal mulanya, transfusi pada manusia pertama dilakukan di Perancis pada tahun 1667. Pada waktu itu pengetahuan akan transfusi masih sangat minim sampai pada abad ke-17 transfusi mulai dikembangkan dengan pengetahuan berdasarkan anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Saat itu, transfusi dilakukan dengan menggunakan darah hewan sebagai donor dan menimbulkan komplikasi yang parah dan angka mortalitas yang tinggi. Transfusi darah mulai ditinggalkan dan dilarang di beberapa negara sampai pada tahun 1816, John Leacock dan James Blundell berhasil melakukan transfusi pada spesies yang sama (Watering, 2008).

Kunci dari semua praktek pembedahan atau anestesi adalah mengurangi angka morbiditas dan mortalitas pasien. Kehilangan darah dan kondisi hipovolemia dapat terjadi selama prosedur pembedahan (Kaur dkk., 2013). Ketersediaan darah sangat berperan dalam berlangsungnya tindakan pembedahan seperti operasi jantung, pembuluh darah, onkologi, dan penggantian sendi (Liumbruno dkk., 2011).

Pengambilan keputusan untuk melakukan transfusi kadang sangat sulit. Dalam beberapa tindakan pembedahan, kehilangan darah dapat diprediksi dan kadang dapat terjadi kehilangan darah yang tidak diduga sebelumnya. Secara umum,

2

pertimbangan untuk dilakukan transfusi adalah berdasarkan kadar hemoglobin (Hb) pasien (Kaur dkk, 2013).

Sebagai tenaga medis penting dilakukan penilaian derajat hemodilusi pada pasien yang dapat diprediksi pada pasien yang mengalami kehilangan darah selama operasi berlangsung. Sebagai hasilnya, kadar Hb paska operasi lebih rendah daripada kadar Hb sebelum operasi. Keputusan untuk pemberian transfusi harus dibuat setelah pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kondisi umum seperti penyakit jantung, tanda-tanda oksigenasi yang tidak adekuat ke jaringan, dan kehilangan darah yang terus-menerus (Kaur dkk., 2013). Transfusi darah memang merupakan prosedur untuk menyelamatkan jiwa, tetapi memiliki risiko seperti komplikasi infeksius maupun non-infeksius (Liumbruno, 2011).

3 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Transfusi Darah

Ketika terjadi perdarahan, tujuan penatalaksanaan yang dilakukan adalah untuk mengembalikan volume intravaskular, cardiac output, dan perfusi organ ke dalam batas normal (Miller, 2015). Kehilangan <20% volume darah dapat ditoleransi oleh tubuh, tetapi bila sudah mencapai 20-40% kehilangan volume darah akan menyebabkan perubahan tanda vital. Kehilangan >40% volume darah akan menyebabkan kegagalan sistem sirkulasi sampai henti jantung bila tidak ditangani (Kaur dkk., 2013). Tujuan dari terapi transfusi, khususnya pada paska operasi adalah untuk mengatasi anemia dan oksigenasi yang tidak adekuat, serta defek faal hemostatik dengan menggunakan komponen darah (Liumbruno dkk., 2011;

Mangku dan Senapathi, 2017). Indikasi terjadinya hipoksia pada pasien anemia dan selama periode paska operasi dapat menunjukkan gejala takikardia, hipotensi, dan dyspnea (Liumbruno dkk., 2011).

Tabel 2.1. Klasifikasi Perdarahan Akut menurut American College of Surgeon (Miller, 2015)

Klasifikasi Perdarahan Akut

Faktor Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Kehilangan

darah (ml) 750 750-1500 1500-2000 >2000 Persentase

kehilangan darah

15 15-30 30-40 >40

Nadi

(denyut/menit) 100 100 120 ≥140

TD Normal Normal Menurun Menurun

Tekanan nadi (mmHg)

Normal atau

meningkat Menurun Menurun Menurun

4 Capillary refill

test Normal Positif Positif Positif

Laju napas

per menit 14-20 20-30 30-40 35

Produksi urin

(mL/jam) 30 20-30 5-10 Hampir tidak

ada Status mental Sedikit

gelisah

Gelisah sedang

Gelisah dan disorientasi

Disorientasi dan letargi Penggantian

cairan (1:3 rule)

Kristaloid Kristaloid Kristaloid dan darah

Kristaloid dan darah

Pemberian transfusi dalam periode paska bedah disarankan diberikan ketika pasien sudah sadar untuk mengetahui reaksi transfusi yang dapat timbul sedini mungkin. Pada pasien yang sudah atau sedang memperoleh transfusi darah, segera lakukan evaluasi status hematologi dan pemeriksaan faal hemostasis untuk mengetahui sedini mungkin setiap kelainan yang terjadi (Mangku dan Senapathi, 2017).

2.2 Komponen Darah

Banyak perdebatan yang diungkapkan di berbagai literatur mengenai komponen darah yang dapat digunakan secara tepat. Beberapa percobaan klinis menyarankan tindakan transfusi dilakukan dengan menunggu sampai pasien mencapai kadar Hb terendah. Pada prinsipnya, penggunaan komponen darah disesuaikan dengan kebutuhan pasien akan komponen darah spesifik yang diperlukan (Liumbruno, 2011).

2.2.1 Whole blood

Fresh whole blood didefinisikan sebagai darah yang disimpan pada bank darah dalam waktu <24 jam pada suhu 1 to 6°C sebelum ditransfusikan ke pasien. Semakin lama disimpan, kemampuan agregasi trombosit akan semakin menurun. Whole blood mengandung komponen eritrosit, leukosit, trombosit, dan plasma. Satu unit whole blood terdiri dari 250 mL darah dan 37 mL antikoagulan dengan kadar hematokrit 40%, dapat meningkatkan

5

kadar Hb sebanyak 1g/dL dan hematokrit sebanyak 3-4% (Gaol dkk., 2014).

Whole blood digunakan pada pasien yang membutuhkan transfusi sel darah merah dan plasma secara bersamaan serta kehilangan 15-20% volume darah pada orang dewasa (Kaur dkk., 2013; Mangku dan Senapathi, 2017).

2.2.2 Packed red cell

Packed red blood cell (PRC) mengandung kadar Hb yang sama dengan whole blood, dengan volume 250-300 mL dan kadar hematokrit 70%. Sedangkan darah merah cuci yang dicuci menggunakan NaCl fisiologis digunakan untuk menghilangkan antibody yang menempel pada plasma. Darah merah cuci di indikasikan untuk penderita yang melakukan transfusi berulang dan juga pada penderita yang mengalami febris pada transfusi sebelumnya. Dalam periode perioperatif dan paska bedah, transfusi RBC diperlukan untuk menggantikan darah yang hilang selama pembedahan berlangsung, mempertahankan kadar Hb, dan meningkatkan kapasitas angkut oksigen ke jaringan (Miller, 2015). Untuk menentukan jumlah darah yang dibutuhkan agar Hb darah pasien meningkat dapat digunakan rumus :

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑅𝐶 =𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎𝑟𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑥 𝐾𝑒𝑛𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐻𝑏 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛𝑘𝑎𝑛 Kadar Hb PRC

Kadar Hb yang dimiliki PRC adalah 24% (Mangku dan Senapathi, 2017). Selama ditransfusikan, PRC dihangatkan pada suhu 37°C untuk mencegah hipotermia (Morgan dan Mikhail, 2013). Pemberian PRC dapat difasilitasi dengan larutan kristaloid 50-100 mL normal saline (Miller, 2015).

Transfusi tidak dilakukan bila kadar Hb masih >10 gr/dL. Transfusi PRC dengan strategi restriktif diindikasikan bila kadar Hb <7 gr/dL atau hematokrit <21% dan dipertahankan pada rentang 7 – 9 gr/dL. Keluaran klinis pada strategi restriktif tidak bermakna secara signifikan dengan strategi liberal yang mengindikasikan transfusi bila kadar Hb <10 gr/dL dan dipertahankan pada rentang 10 – 12 gr/dL (Mangku dan Senapathi, 2017).

6

Gambar 2.1. Alur Indikasi Pemberian Transfusi Darah pada Pasien Trauma (Mangku dan Senapathi, 2017)

Pada pasien trauma bila kadar Hb >7 gr/dL, perlu dilakukan evaluasi keadaan hipovolemia pada pasien. Bila terjadi hipovolemia berikan cairan intravena untuk mengembalikan volume darah. Bila normovolemia lakukan evaluasi lebih lanjut terkait gangguan hantaran oksigen dengan menilai SvO2. Saat hantaran oksigen terganggu, pertimbangkan pemasangan kateter arteri pulmonal serta ukur curah jantung pasien. Jika hantaran oksigen masih baik, lakukan pemantauan kadar Hb (Mangku dan Senapathi, 2017).

2.2.3 Konsentrat trombosit

Konsentrat trombosit bisa didapatkan dari konsentrasi penuh 4 kantong darah lengkap maupun dari teknik apheresis trombosit dari satu pendonor saja (Miller, 2015). Satu unit trombosit yang diperoleh mengandung 50 – 70 mL plasma, disimpan dalam suhu 20-24°C selama 5 hari (Morgan dan Mikhail, 2013). Transfusi konsentrat trombosit dilakukan untuk mencegah perdarahan pada pasien dengan trombositopenia atau disfungsi trombosit (Liumbruno dkk, 2011).

Sebagai profilaksis, konsentrat trombosit dapat diberikan bila kadar trombosit pasien hanya 10.000-20.000/mm3 karena risiko terjadinya

7

perdarahan spontan (Morgan dan Mikhail, 2013). Pada pasien paska pembedahan harus dilakukan tindakan pemberian transfusi konsentrat trombosit bila kadarnya masih dibawah 50.000/mm3 dan disertai perdarahan, serta diperlukan pada pasien dengan teknik pembedahan sangat invasif seperti paska bypass jantung. Pertimbangan lain untuk memberikan transfusi trombosit pada tingkat kadar sedang antara 50.000-100.000/mm3 adalah bila pasien menjalani pembedahan saraf maupun mata dan mengalami disfungsi trombosit (Liumbruno dkk., 2011; Norfolk, 2013).

Satu unit apheresis dapat meningkatkan kadar trombosit mencapai 30.000- 60.000/mm3. Trombosit harus segera ditransfusikan begitu sampai ke pasien (Morgan dan Mikhail, 2013).

2.2.4 Fresh frozen plasma

Fresh frozen plasma (FFP) merupakan plasma yang langsung dibekukan pada suhu kurang atau sama dengan -25°C untuk memelihara faktor pembekuan yang dikandungnya setelah diperoleh dari donor dan dapat disimpan hingga 5 hari (Norfolk, 2013). FFP merupakan produk plasma yang paling sering digunakan, mengandung protein plasma dan seluruh faktor pembekuan (Miller, 2015).

Pemberian FFP dapat dilakukan pada pasien dengan perdarahan aktif, inernational normalized ration (INR) >1.6, PT>15 detik, PTT>40 detik, dan defisiensi faktor pembekuan darah (Liumbruno dkk., 2011;

Miller, 2015; Mc Cullough, 2017). Transfusi plasma tidak tepat diberikan saat terjadi peningkatan INR tanpa disertai perdarahan (Sharma dkk., 2011).

Setiap unit FFP dapat meningkatkan 2-3% masing-masing faktor pembekuan pada orang dewasa. Dosis pemberian FFP yang direkomendasikan adalah 10-15 mL/kg berat badan dengan tujuan mencapai 30% konsentrasi faktor pembekuan normal. FFP dihangatkan pada suhu 37°C sebelum ditransfusikan (Morgan dan Mikhail, 2013). FFP dapat diberikan sebagai profilaksis bila faal hemostasis PT 1,5 kali lebih besar dari nilai rujukan tertinggi dan PTT 1,5 lebih besar dari nilai rujukan tertinggi (Kaur dkk., 2013).

8

2.3 Alternatif dalam Pemberian Transfusi Darah

Salah satu alternatif dalam pemberian transfusi adalah dengan transfusi autologous dengan menggunakan darah pasien itu sendiri. Pada pasien yang menjalani prosedur pembedahan elektif dengan kemungkinan mendapat transfusi dapat menyumbangkan darahnya untuk digunakan kemudian. Pengambilan darah biasanya dimulai pada 4-5 minggu sebelum pembedahan. Pasien dapat mendonorkan darahnya selama kadar hematokritnya paling tidak 34% atau kadar Hb minimal 11 g/dL. Jarak antar donasi minimal selama 72 jam untuk mengembalikan volume plasma ke dalam batas normal (Morgan dan Mikhail, 2013). Pada pasien dewasa sehat dapat mendonorkan darahnya sampai tiga kali (Norfolk, 2013). Selama proses koleksi darah, pasien juga dibantu dengan pemberian suplemen zat besi. Beberapa studi mengatakan bahwa transfusi darah autologous dapat menurunkan risiko infeksi dan reaksi transfusi ketika diberikan (Morgan dan Mikhail, 2013).Prosedur ini juga dapat dilakukan pada kasus tertentu seperti pada pasien tertentu yang memiliki golongan darah langka yang sulit ditemukan atau pada pasien yang menolak transfusi darah allogenik (Norfolk, 2013).

2.4 Pemberian Transfusi Darah kepada Pasien (Permenkes, 2015) 2.4.1 Indikasi

a. Penggantian sel darah merah pada keadaan perdarahan akut atau masif yang disertai hipovolemia

b. Transfusi tukar

c. Pasien yang membutuhkan transfusi PRC tapi di tempat tersebut tidak tersedia PRC

2.4.2 Kontra Indikasi

Risiko overload pada pasien : a. Anemia kronik

b. Gagal jantung 2.4.3 Cara Pemberian

a. Harus cocok dengan golongan ABO dan Rhesus pasien b. Gunakan blood set baru dengan filter terintegrasi

9

c. Darah harus mulai ditransfusikan dalam waktu paling lama 30 menit setelah dikeluarkan dari suhu optimal

d. Jangan ditambah dengan obat lain ke dalam kantong darah

e. Selesaikan transfusi dalam waktu maksimal 4 jam setelah dimulai f. Ganti blood set setiap 12 jam atau setelah pemberian 4 kantong darah,

bergantung mana yang lebih cepat 2.4.4 Monitoring Transfusi Darah

1. Reaksi transfusi akut dapat terjadi pada 1-2% pasien yang mendapat transfusi darah. Deteksi dan penanganan dini reaksi transfusi dapat menyelamatkan jiwa pasien

2. Untuk setiap pemberian transfusi darah dianjurkan untuk mengawasi pasien :

a. Saat transfusi dimulai

b. 15 menit setelah transfusi dimulai c. Saat selesai transfusi

d. 4 jam setelah transfusi kantong darah untuk pasien rawat inap atau untuk pasien rawat jalan tidak boleh pulang selama 1 jam setelah transfusi

3. Reaksi yang berat biasanya terjadi dalam 15 menit pertama pemberian transfusi setiap kantong. Karena itu, pada 15 menit pertama transfusi, pasien harus diawasi dan kecepatan transfusi diatur dengan kecepatan lambat kurang lebih 2 ml/menit. Apabila tidak terjadi apapun maka transfusi dapat dipercepat sesuai taget dan sesuai keadaan pasien

4. Pada saat mengakhiri tindakan transfusi, keadaan pasien dan tanda vital dicatat, kantong darah beserta selangnya dibuang sesuai prosedur pembuangan limbah medis

5. Informasi yang harus didokumentasikan dalam rekam medis mencakup :

a. Persetujuan pemberian darah dan produk darah b. Alasan transfusi dan target dari pemberian transfusi c. Nama jelas dan tanda tangan dokter yang meminta darah

10

d. Hasil verifikasi yang dilakukan sebelum transfusi yaitu : 1. Identitas pasien

2. Identitas dan keadaan kantong darah

3. Nama jelas dua petugas yang melakukan verifikasi serta tanda tangan

e. Transfusi yang dilakukan :

1. Jenis darah dan volume darah yang ditransfusikan 2. Nomor kantong darah

3. Golongan darah ABO dan Rhesus

4. Waktu mulai transfusi dari setiap kantong darah

5. Nama jelas petugas yang memasang kantong darah untuk transfusi

f. Pengawasan transfusi (disesuaikan dengan kondisi klinis), berupa pemeriksaan :

1. Keadaan umum pasien 2. Suhu tubuh

3. Frekuensi nadi 4. Tekanan darah 5. Frekuensi nafas

g. Waktu selesai transfusi dari setiap kantong h. Setiap reaksi transfusi yang timbul

i. Penilaian kadar Hb setelah transfusi dapat dilakukan 1 jam setelah transfusi darah untuk melihat dampak transfusi pada kenaikan Hb, namun demikian sebaiknya penilaian Hb dilakukan setelah 24 jam setelah transfusi agar didapatkan hasil yang lebih stabil

2.4.5 Pemberian lasix (furosemide), kortikosteroid, dan dipenhidramin A. Jika output urin menurun atau terdapat tanda terjadinya gagal ginjal

akut, hitung keseimbangan cairan, pertimbangkan pemberian furosemide, jika ada, pertimbangkan pemberian infus dopamine B. Berikan kortikosteroid dan bronkodilator iv bila terjadi reaksi

anafilaksis (contoh : bronkospasme, stridor)

11

C. Dipenhidramin merupakan golongan antihistamin yang digunakan pada reaksi alergi. Efek samping berupa efek antikolinergik, gangguan atensi, memori, psikomotor, dan delirium karena dapat menembus sawar darah otak

2.5 Transfusi Darah Masif

Transfusi masif didefinisikan sebagai prosedur pemberian transfusi yang melebihi volume darah pasien atau sebanyak 10 unit darah dalam 24 jam. Atau transfusi yang melebihi 50% volume sirkulasi dalam waktu kurang dari 3 jam atau transfusi dengan laju 150 mL/menit (Kaur dkk., 2013). Tindakan ini dilakukan bila terjadi perdarahan akut pada pasien bedah akibat defisiensi faktor pembekuan multiple dan trombositopenia (Mc Cullough, 2017).

Pemberian volume darah secara cepat dapat memberikan beberapa konsekuensi. Beberapa hal akibat dari komponen dalam darah, penggunaan bahan pengawet dan antikoagulan didalamnya, dan reaksi biokimiawi saat penyimpanannya. Komplikasi lain tidak hanya akibat transfusi darah, namun dari transfusi volume cairan dalam waktu yang cepat (Anggraini dkk., 2015).

Komplikasi yang dapat terjadi antara lain : a. Hipotermi

Hipotermi melambatkan hemostasis dan menyebabkan sekuestrasi platelet.

Pemberian satu unit PRBC pada suhu 4oC akan menurunkan suhu inti sekitar 0,25oC pada pasien 70 kg. Pada 29oC (suhu kritis dimana dapat terjadi disritmia jantung), PT dan aPTT akan meningkat 50% di atas nilai normal, dan jumlah platelet akan menurun sekitar 40%. Disritmia dapat dilihat pada suhu inti yang lebih tinggi jika darah tidak dihangatkan dan diberikan secara cepat, khususnya melalui kateter sentral. Hipotermi akan meningkatkan mortalitas dan morbiditas termasuk infeksi paska operasi (Anggraini dkk., 2015).

b. Koagulopati Delusional

Koagulopati akibat perdarahan masif ada dua fase, primer dan sekunder.

Koagulopati primer terjadi diawal, dihubungkan dengan paparan faktor jaringan, pembentukan trombin, dan aktivasi serta konsumsi protein C yang

12

menyebabkan DIC dan fibrinolisis. Sebaliknya, koagulopati sekunder merupakan onset selanjutnya dan berhubungan dengan kehilangan faktor koagulasi dan delusi. Diagnosis laboratorium terdapat pemanjangan PT dan aPTT > 1,5 kali kontrol, INR > 1,5, jumlah platelet <50.000 dan fibrinogen

<0,5-1 g/L. Fibrinolisis dan disfungsi platelet terjadi paling awal (Anggraini dkk., 2015).

c. Penurunan Kapasitas Pembawa Oksigen (Penurunan 2,3 DPG)

Penyimpanan PRC berhubungan dengan penurunan ATP intraseluler dan 2,3 DPG diphosphoglycerate (2,3 DPG) secara signifikan yang akan terjadi pergeseran kurva disosiasi O2-Hb ke kiri. Transfusi akan menurunkan 2,3 DPG dan kembali normal dalam 12-24 jam (Anggraini dkk., 2015).

d. Perubahan Asam Basa

Penambahan citrate-phosphate-dextrose (CPD) pada satu unit kantong darah menurunkan pH sampai 7,0-7,1. Hal ini akibat dari metabolisme glukosa menjadi laktat selama penyimpanan. Jika hepar adekuat perfusinya, sitrat dari CPD akan dimetabolisme menjadi bikarbonat dan gangguan asam basa akan terkoreksi. Secara klinis, pada hipotensi karena trauma, perfusi yang buruk, dan inadekuat oksigenasi jaringan, akan menyulitkan asidosis metabolik akibat transfusi yang cepat dan akibat produksi asam laktat. Asidosis merupakan tanda perfusi dan oksigenasi jaringan yang buruk. Hal ini diperburuk oleh produk darah yang memiliki pH rendah dan RBC dengan pH 7,0-6,5. Meskipun asidosis meningkatkan kandungan O2 dari hemoglobin, asidosis menyebabkan edema jaringan, menurunnya difusi O2 dan mengganggu fungsi mitokondria (Anggraini dkk., 2015).

e. Hiperkalemia

Selama penyimpanan, kalium akan keluar dari RBC, untuk menjaga netralitas elektrokimiawi. Konsentrasi kalium mencapai 19-35 mEq/L pada darah yang tersimpan 21 hari. Risiko jika darah ini diberikan secara cepat. Sementara itu, hanya terdapat 20-60 ml plasma pada RBCs, yang memungkinkan transfusi dengan kecepatan 500-1000 ml/menit. Pada kecepatan ini, hiperkalemia dan intraoperatif arrest akan terjadi (Anggraini dkk., 2015).

13 f. Intoksikasi Sitrat

Saat volume darah (lebih dari satu volume darah) diberikan secara cepat, sitrat akan mengakibatkan reduksi sementara kalsium yang terionisasi. Sitrat normalnya dimetabolisme di liver dan penurunan kalsium terionisasi seharusnya tidak terjadi kecuali jika kecepatan transfusi melebihi 1 ml/kg/menit atau sekitar 1 unit darah tiap lima menit pada rata-rata dewasa.

Tanda intoksikasi sitrat (hipokalsemia) berupa hipotensi, tekanan nadi memendek, peningkatan tekanan intraventrikuler diastolik akhir dan tekanan vena sentral, pemanjangan interval QT, pelebaran kompleks QRS, dan pendataran gelombang T. Sitrat merupakan pengikat kalsium, dosis yang berlebihan selama transfusi masif mengakibatkan penurunan ion kalsium yang terionisasi. Penurunan kalsium di serum akan mendepresi status inotropik jantung, menyebabkan perfusi jaringan menurun bahkan pada kondisi resusitasi volume cairan adekuat (Anggraini dkk., 2015).

g. Multi Organ Failure

Terjadi pada fungsi neurologis, jantung, respirasi, dan hepatik. Akibat sekunder dari hipoksia, DIC, lesi penyimpanan sel darah merah, kerusakan langsung sitokin atau mikroagregasi pada produk darah yang ditrasnfusikan.

Lesi penyimpanan artinya degradasi progresif struktur sel darah merah dan fungsinya yang terjadi selama penyimpanan darah. Salah satu hal yang penting adalah perubahan permukaan eritrosit yang mengakibatkan menurunnya survival, menurunnya penghantaran oksigen karena penurunan asam 2,3 DPG, menurunnya ATP, dan akumulasi substansi bioaktif seperti sitokin, histamin, lipid, dan enzim yang dapat mengakibatkan reaksi febris saat transfusi dan aktivasi atau supresi imunologi (Anggraini dkk., 2015).

h. Perdarahan yang Menetap dan Perdarahan Mikrovaskuler

Walaupun telah dilakukan penggantian faktor koagulasi yang tepat, kegagalan hemostasis dengan kehilangan darah yang menetap dapat terjadi. Beberapa faktor penyebab kegagalan hemostasis (Anggraini dkk, 2015):

1. Kehilangan darah yang terus menerus akibat pembedahan 2. Keterlambatan penggantian faktor pembekuan dan platelet

14

3. Hemodilusi persisten menyebabkan koagulopati delusional dan trombositopenia

4. Konsumsi faktor koagulasi dan platelet (DIC) 5. Penurunan sintesis dan faktor koagulasi 6. Penurunan trombopoesis di sumsum tulang 7. Efek obat farmakologi (antiplatelet, antikoagulan)

8. Hipotermia persisten akibat syok, kehilangan regulasi suhu, dan pemberian cairan yang dingin termasuk PRC

9. Penyakit dasar yang menyertai (disfungsi renal atau hepatik)

2.6 Komplikasi paska transfusi

Disamping manfaat yang didapat, transfusi darah bukan berarti bebas risiko.

Komplikasi terkait transfusi dapat dikategorikan menjadi komplikasi akut dan lanjut, dapat dikategorikan lagi secara lebih terperinci yaitu komplikasi infeksius dan non-infeksius. Komplikasi akut dapat terjadi dalam hitungan menit sampai 24 jam, sedangkan komplikasi tertunda dapat terjadi dalam hitungan hari, bulanan, hinggan beberapa tahun setelahnya. Komplikasi infeksi yang disebabkan karena transfusi sudah jarang terjadi seiring perkembangan proses screening darah. Risko infeksi yang ditimbulkan sudah berkurang 10.000 kali sejak tahun 1980.

Komplikasi transfusi non-infeksius 1000 kali lebih sering terjadi daripada komplikasi yang bersifat infeksius karena tidak ada perkembangan dalam pencegahannya. Beberapa contoh komplikasi transfusi yang terjadi antara lain:

2.6.1 Komplikasi non-infeksius 2.6.1.1 Reaksi transfusi akut

2.6.1.1.1 Reaksi hemolitik akut

Reaksi hemolitik akut sangat jarang terjadi yang timbul karena transfusi yang tidak cocok. Prosesnya disebabkan oleh adanya proses penghancuran sel darah merah yang dihancurkan oleh sel imun resipien dalam kurun waktu 24 jam setelah transfusi diberikan. Reaksi antibodi terhadap antigen tersebut terbentuk oleh proses imunisasi dari transfusi sebelumnya atau riwayat

15

kehamilan. Hemolisis dapat terjadi pada intravaskular maupun ekstravaskular.

Kejadian pada ektravaskular paling umum ditemukan, dimana eritrosit donor diselimuti oleh immunoglobulin G (IgG) atau komplemen lain dalam hepar dan lien. Gejala yang dapat timbul antara lain demam, mual muntah, kaku, hipotensi, dyspnea, anemia, dan disseminaterd intravascular coagulation (Sharma dkk, 2011). Bila terjadi reaksi hemolitik segera hentikan transfusi dan berikan oksigen yang dekuat (Mangku dan Senapathi, 2017).

2.6.1.1.2 Reaksi alergi

Reaksi alergi umum terjadi dan gejalanya ringan. Kebanyakan disebabkan oleh adanya protein asing pada darah donor dan dimediasi oleh IgE. Gejala yang dapat timbul diantaranya pruritus, urtikaria, dengan atau tanpa diserta demam.

Bila reaksi alergi terjadi segera hentikan transfusi dan berikan antihistamin atau steroid (Mangku dan Senapathi, 2017).

2.6.1.1.3 Transfusion-related acute lung injury

Transfusion-related acute lung injury (TRALI) merupakan reaksi yang disebabkan oleh interaksi antara antibodi darah donor dengan neutrophil, monosit, atau sel endotel paru resipien (Norfolk, 2013). Tanda dan gejala yang timbul seperti demam, dyspnea, hipoksia berat yang muncul pada 1-2 jam pertama sampai 6 jam setelah transfuse (Sharma dkk, 2011). Keadaan tersebut terjadi karena adanya peran antibodi sitoplasmik antineutrofil (anti-HLA) mengaktivasi sistem imun resipien, kemudian sitokin-sitokin inflamasi dilepaskan dan terjadi peningkatan permeabilitas kapiler di paru sehingga terjadi edema paru. Neutrophil yang teraktivasi di paru-paru akan mensekresi enzim proteolitik sehingga terjadi kerusakan jaringan paru. TRALI juga dapat didefinisikan sebagai edema paru nonkardiogenik (Sharma dkk, 2011). Bila terjadi TRALI segera hentikan pemberian transfusi dan berikan terapi suportif.

Walaupun TRALI dapat menyebabkan mortalitas, pasien akan pulih kembali dalam waktu 96 jam (Miller, 2015).

16

2.6.1.1.4 Febrile nonhemolytic transfusion reactions

Febrile nonhemolytic transfusion reactions (FNHTR) didefinisikan sebagai peningkatan suhu 1°C diatas 37°C dalam waktu 24 jam paska transfusi, dapat disertai dengan kekakuan, kedinginan, dan perasaan tidak nyaman pada pasien. Gejalanya muncul beberapa jam setelah transfuse (Sharma dkk, 2011).

FNHTR sangat umum terjadi dan tidak mengancam nyawa.Leukoreduksi atau filtrasi leukosit pada darah donor sebelum ditransfusikan ke pasien dapat mengurangi kejadian FNHTR. Ada 2 mekanisme yang mendasari terjadinya FNHTR, yaitu reaksi mediasi antibodi dan pelepasan sitokin inflamasi seperti IL-1; IL-6; IL-8; dan TNF (Sharma dkk, 2011).

2.6.1.2 Komplikasi lanjut

Transfusion-associated graft-versus-host disease merupakan peristiwa dimana sel limfosit donor mengalami proliferasi di dalam tubuh resipien yang kemudian merusak jaringan dan organ resipien. Kejadiannya cenderung dialami oleh pasien dengan defisiensi imun. Gejala yang dialami dapat meliputi kemerahan pada kulit, demam, diare, disfungsi hepar, dan pansitopenia yang terjadi 1-6 jam setelah transfuse (Sharma dkk, 2011).

2.6.2 Komplikasi infeksius

Komponen darah donor dapat terkontaminasi oleh bakteri maupun virus.

Kontaminasi bakteri cukup jarang terjadi, tetapi bila pasien terinfeksi bakteri melalui produk darah akan menimbulkan sepsis dengan angka mortalitas yang tinggi. Hal ini dapat terjadi ketika proses pungsi vena maupun disebabkan oleh bakterremia pada donor tanpa menunjukkan gejala. Gejala infeksi bakterti yang terjadi segera atau selama transfusi diantaranya demam, eritema, dan kolaps kardiovaskular (Sharma dkk, 2011).

Insiden infeksi virus paska transfusi terdapat sekitar 1:200,000 untuk hepatitis B, 1:1,900,000 untuk hepatitis C. kebanyakan kasus menunjukkan gejala anikterik. Hepatitis C merupakan infeksi serius yang lebih umum terjadi, bias

17

berkembang menjadi hepatitis kronis dengan sirosis hati pada 20% penderitanya.

Infeksi HIV-1 dan HIV-2 juga merupakan salah satu komplikasi infeksius dari transfusi darah. Namun, dengan adanya tes asam nukleat virus yang diperankan oleh Food and Drugs Administrasion dapat menurunkan risiko transmisi HIV mencapai 1:1,900,000 kejadian (Morgan dan Mikhail, 2013).

18 BAB III LAPORAN KASUS

3.1 Identitas Pasien

Nama : DMA

No. RM : 19036653

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 23 tahun

Agama : Hindu

Status Perkawinan : Menikah

Alamat : Lombok

Diagnosis : CHF FC ec VHD + MR severe ec restricted PML + TR mild, intermediate probability of PH + PR mild + AF NVR

Tindakan : MVR

MRS : 22 Oktober 2019, Pk 10.07 WITA

3.2 Anamnesis

Pasien sadar datang dengan rencana operasi jantung oleh karena adanya penyakit jantung bawaan. Pasien sejak SMA sudah mengetahui adanya kelainan katup jantung bawaan, namun tidak berani untuk operasi.

Lima bulan yang lalu, pasien mengalami sesak dan nyeri dada secara tiba- tiba. Pasien kemudian dirawat inap selama 2 minggu, dilakukan pemeriksaan menyeluruh dan akhirnya pasien setuju untuk dilakukan operasi.

Pasien adalah seorang ibu rumah tangga. Pasien mengaku sesak apabila berjalan jauh (10 meter) dan tidur terlentang. Pasien juga mengeluh nyeri dada apabila berbaring dengan posisi miring kiri. Riwayat alergi obat dan makanan tidak ada. Riwayat penyakit sistemik seperti asma, diabetes, dan hipertensi tidak ada.

Riwayat operasi sebelumnya: 2017/ SC/ RS Lombok/ GA tanpa komplikasi. Saat ini pasien mendapat terapi Furosemid 40 mg tiap 12 jam, bisoprolol 5 mg tiap 24 jam, Spironolacton 25 mg tiap 24 jam, digoxin 0.25 mg tiap 24 jam.

19 3.3 Pemeriksaan Fisik

BB 41 kg; TB 160 cm; BBI 16.01 kg; Suhu axilla 36,5oC; NRS Diam 0/10; NRS Bergerak 0/10

Susunan saraf pusat: Compos mentis, GCS E4V5M6

Respirasi: laju napas 14 kali per menit, vesicular kedua lapang paru, rhonki dan wheezing tidak ada, saturasi oksigen perifer 99% room air

Kardiovaskular: tekanan darah 110/70 mmHg, laju nadi 70 kali per menit, bunyi jantung 1 dan 2 tunggal, irregular, murmur (+).

Abdomen : bising usus positif normal, distensi tidak ada Urogenital : buang air kecil spontan

Muskuloskeletal: fleksi defleksi leher baik, Mallampati I, gigi geligi utuh

3.4 Pemeriksaan Penunjang

Darah lengkap (22/10/2019): WBC 11.59 x103/µL (4,1-11); HGB 14,42 g/dL (13,5-17,5); HCT 45,16% (41-53); PLT 255,80x103/µL (150-440)

Faal Hemostasis (23/10/2019) : PT 14.9 (10,8-14,4) detik; aPTT 34.0 (24-36) detik; INR 1,07

Kimia Klinik (7/10/2019) : SGOT 34.6 U/L (11-33); SGPT 20.8 U/L (11-50);

BUN 13,6 mg/dL (8-23); SC 0,76 mg/dL (0,7-1,2); Albumin 4.8 g/dL (3.4-4.8); Na 138 mmol/L (136-145); K 5.19 mmol/L (3,5-5,1); Cl 98,7 mmol/L (94-110) Rontgen Thorax PA (27/8/2019): Cardiomegaly (CTR 65%) , pulmo tak tampak kelainan, susp artery pulmonal prominent.

EKG (13/10/2019): AF NVR, HR 70 x/mnt, axis normal, ST-T change tidak ada.

Echocardiography (06/09/2019): dimensi ruang jantung LA dan LV dilatasi, LVH eccentric hypertrofi, LV fungsi sistolik normal (EF SP 65,4%), kontraktilitas RV normal dengan TAPSE 2,1 cm, LV Wall Motion global normokinetik, Katup Aorta 3 cuspis, tidak tampak kalsifikasi, AR trivial, Katup mitral tampak restricted, TR mild, PR mild. Kesan: MR severe ec restricted PML (Carpenter type IIIa), TR mild, intermediate prob. PF, PR mild

20 3.5 Permasalahan dan Kesimpulan Permasalahan Aktual

KV : CHF FC III ec VHD + MR severe ec restricted PML + TR mild, intermediate probability of PH + PR mild + AF NVR.

Echocardiography (06/09/2019): MR severe ec restricted PML (Carpenter type IIIa), TR mild, intermediate prob. PF, PRmild.

Rontgen Thorax PA (27/8/2019): Cardiomegaly (CTR 65%), pulmo tak tampak kelainan, susp artery pulmonal prominent.

Permasalahan Potensial

Hipoksia, desaturasi, syok kardioplegia Permasalahan Bedah

Lokasi: Thorax Posisi: Supine Durasi: 5-6 jam

Manipulasi: Perdarahan

Kesimpulan: Status Fisik ASA III

3.6 Persiapan Anestesi

Persiapan di Ruang Perawatan 1. Evaluasi identitas penderita 2. Persiapan psikis

a. Anamnesis pasien

b. Memberikan penjelasan kepada penderita dan keluarganya tentang rencana anestesi yang akan dilakukan mulai di ruang penerimaan, ruang operasi sampai di ruang pemulihan

3. Persiapan fisik

a. Puasa 8 jam sebelum operasi

b. Melepaskan perhiasan sebelum ke kamar operasi c. Ganti pakaian khusus sebelum ke ruang operasi

d. Memeriksa status present, status fisik dan hasil pemeriksaan penunjang e. Memeriksa surat persetujuan operasi

21

f. Memasang iv line, cairan pengganti puasa dengan RL dengan tetesan 20 tetes per menit

4. Persiapan di Ruang Persiapan IBS

a. Periksa kembali catatan medik penderita, identitas, persetujuan operasi b. Tanyakan kembali persiapan yang dilakukan di ruang perawatan c. Evaluasi ulang status present dan status fisik

d. Penjelasan ulang kepada penderita tentang rencana anestesi 5. Persiapan di Kamar Operasi

a. Menyiapkan mesin anestesi dan aliran gas b. Menyiapkan monitor dan kartu anestesi c. Mempersiapkan obat dan alat anestesi d. Menyiapkan obat dan alat resusitasi e. Evaluasi ulang status present penderita

3.7 Manajemen Operasi

Rencana Anestesi : GA OTT

Premedikasi : Fentanyl 50 mcg; Midazolam 2 mg Analgetik : Fentanyl 300 mcg IV

Induksi : Propofol hingga pasien terhipnosis

Fasilitas Intubasi : Rocuronium 40 mg IV (Lidocaine 2% intratracheal 120 mg)

Pemeliharaan : O2; Compressed air; Sevoflurane, Fentanyl dan Rocuronium intermittent

Medikasi lain : Furosemid 40 mg @12 jam Dobutamin 10 mcg/kg/menit Vascon 0,1 mcg/kg/menit Vit K 10 mg

Vit C 200 mg

Asam Tranexamat 1000 mg Heparin 12000 unit

Protamin 120 mg

22 Durante Operasi

Hemodinamik : TD 120-800/70-50 mmhg, Nadi 100- 118 x/menit, RR 14- 25x/menit, SpO2: 99%

Cairan masuk : RL 1000 ml, PRC 231 mls, TC 161 mls, FFP 427 mls, Phlebotomy 350 mls

Cairan Keluar : Urin 550 ml, Perdarahan 700 ml, Phlebotomy 350 ml.

Lama Operasi : 6 jam 5 menit Pasca Operasi

Analgesik : Morfin 10 mcg/kgBB/jam via syringe pump, Paracetamol 1000 mg tiap 8 jam IV

Perawatan : RTI + ventilator

23 BAB IV DISKUSI KASUS

Ketika terjadi perdarahan, tujuan penatalaksanaan yang dilakukan adalah untuk mengembalikan volume intravaskular, cardiac output, dan perfusi organ ke dalam batas normal. Kehilangan <20% volume darah dapat ditoleransi oleh tubuh, tetapi bila sudah mencapai 20-40% kehilangan volume darah akan menyebabkan perubahan tanda vital. Kehilangan >40% volume darah dapat menyebabkan kegagalan sistem sirkulasi sampai henti jantung bila tidak ditangani.

Indikasi pemberian transfusi darah pada pasien ini adalah karena pada pasien ini estimated blood volume sebanyak 38% dan termasuk ke dalam klasifikasi perdarahan akut kelas 3 menurut American College of Surgeon, sehingga pasien membutuhkan transfusi darah dan kristaloid. Pasien mendapatkan komponen transfusi darah diantaranya whoole blood, PRC, TC, dan FFP yang akan dibahas di bawah ini.

Berdasarkan teori yaitu whole blood mengandung komponen eritrosit, leukosit, trombosit, dan plasma. Satu unit whole blood terdiri dari 250 mL darah dan 37 mL antikoagulan dengan kadar hematokrit 40%, yang dapat meningkatkan kadar Hb sebanyak 1g/dL dan hematokrit sebanyak 3-4% (Gaol dkk, 2014). Whole blood digunakan pada pasien yang membutuhkan transfusi sel darah merah dan plasma secara bersamaan serta kehilangan 15-20% volume darah pada orang dewasa, dan bedah mayor dengan perdarahan >1500 ml (Kaur dkk, 2013; Mangku dan Senapathi, 2017).

Pada kasus ini, pasien diberikan transfusi whole blood sebanyak satu unit (350 ml) dalam 24 jam pertama. Perhitungan estimated blood volume dari pasien ini yaitu 2800 ml atau sekitar 38% kehilangan volume darah, kasus ini sudah sesuai dengan teori menurut Mangku dan Senapathi.

Packed red blood cell (PRC) mengandung kadar Hb yang sama dengan whole blood, dengan volume 250-300 mL dan kadar hematokrit 70%. Dalam periode perioperatif dan paska bedah, transfusi RBC diperlukan untuk menggantikan darah yang hilang selama pembedahan berlangsung, mempertahankan kadar Hb, dan meningkatkan kapasitas angkut oksigen ke

24

jaringan. Transfusi tidak dilakukan bila kadar Hb masih >10 gr/dL. Transfusi PRC dengan strategi restriktif diindikasikan bila kadar Hb <7 gr/dL atau hematokrit

<21% dan dipertahankan pada rentang 7 – 9 gr/dL. Pemberian PRC pada pasien dapat difasilitasi dengan larutan kristaloid 50-100 mL normal saline. Menurut strategi transfusi restriktif jika kadar Hb masih di atas 7 maka oxygen delivery masih dapat berfungsi dengan baik dan tidak dilakukan transfusi karena transfusi darah harus diminimalkan karena risiko terjadinya infeksi pasca transfusi. Tetapi kondisi ini tidak berlaku pada pasien dengan gangguan jantung.

Pada kasus ini, pasien diberikan transfusi darah dengan jenis komponen darah PRC sebanyak satu unit (230 ml) dalam 24 jam pertama. Pada kasus ini dilakukan pengecekan laboratorium sebelum dilakukan pembedahan pada tangal 22/10/2019 dengan hasil Hb masih >10 g/dL yaitu 14,42 g/dL dan hematokrit tidak

<21% yaitu 42,16% dimana pada kasus ini tidak sesuai dengan indikasi pemberian TC. Pada pasien ini juga difasilitasi dengan pemberian kristaloid sebanyak 1000 ml.

Transfusi konsentrat trombosit dilakukan untuk mencegah perdarahan pada pasien dengan trombositopenia atau disfungsi trombosit. Sebagai profilaksis, konsentrat trombosit dapat diberikan bila kadar trombosit pasien hanya 10.000- 20.000/mm3 karena risiko terjadinya perdarahan spontan. Pada pasien paska pembedahan harus dilakukan tindakan pemberian transfusi konsentrat trombosit bila kadarnya masih dibawah 50.000/mm3 dan disertai perdarahan, serta diperlukan pada pasien dengan teknik pembedahan sangat invasif seperti paska bypass jantung.

Satu unit apheresis dapat meningkatkan kadar trombosit mencapai 30.000- 60.000/mm3. Trombosit harus segera ditransfusikan begitu sampai ke pasien (Morgan dan Mikhail, 2013).

Pada pasien ini diberikan transfusi TC sebanyak satu unit (161 ml) pada 24 jam pertama, karena pada pasien ini kadar trombosit hanya 11,59 x 103/µL sehingga diberikan TC sebagai profilaksis karena dapat berisiko terjadinya perdarahan spontan, hal ini sudah sesuai dengan teori.

Berdasarkan teori, fresh frozen plasma (FFP) merupakan produk plasma yang paling sering digunakan, didalamnya mengandung protein plasma dan seluruh faktor pembekuan (Miller, 2015). Pemberian FFP dapat dilakukan pada pasien

25

dengan perdarahan aktif, inernational normalized ration (INR) >1.6, PT>15 detik, PTT>40 detik, dan defisiensi faktor pembekuan darah (Liumbruno dkk, 2011;

Miller, 2015; Mc Cullough, 2017). Setiap unit FFP dapat meningkatkan 2-3%

masing-masing faktor pembekuan pada orang dewasa. Dosis pemberian FFP yang direkomendasikan adalah 10-15 mL/kgBB dengan tujuan mencapai 30%

konsentrasi faktor pembekuan normal. FFP dapat diberikan sebagai profilaksis bila faal hemostasis PT 1,5 kali lebih besar dari nilai rujukan tertinggi dan PTT 1,5 lebih besar dari nilai rujukan tertinggi (Kaur dkk., 2013).

Pada kasus ini diberikan transfusi FFP sebanyak tiga unit (427 ml) pada 24 jam pertama. Pada pasien ini dilakukan pemeriksaan laboratorium faal hemostasis sebelum dilakukan pembedahan dan didapatkan hasil PT 14,9 detik, aPTT 34,0 detik dan INR 1,07. Hal ini kurang sesuai dengan indikasi pemberian transfusi FFP.

Pemberian transfusi darah pada pasien memiliki prosedur antara lain adanya persetujuan pemberian darah dan produk darah, alasan transfusi dan target dari pemberian transfusi, nama jelas dan tanda tangan dokter yang meminta darah, melakukan verifikasi kembali mengenai identitas pasien dan keadaan kantong darah, jenis darah dan volume darah yang ditransfusikan, golongan darah ABO dan Rhesus, menggunakan blood set baru, dan tidak menambah obat lain ke dalam kantong darah yang akan ditransfusikan.

Komplikasi paska transfusi darah dapat dikategorikan menjadi komplikasi akut dan lanjut, dapat dikategorikan lagi secara lebih terperinci yaitu komplikasi infeksius dan non-infeksius. Komplikasi akut dapat terjadi dalam hitungan menit sampai 24 jam, sedangkan komplikasi tertunda dapat terjadi dalam hitungan hari, bulanan, hingga beberapa tahun setelahnya.

Pada komplikasi non-infeksius terdiri dari reaksi transfuse akut dan komplikasi lanjut. Pada reaksi transfuse akut, yang pertama terdapat reaksi hemolitik akut dengan gejala yang dapat timbul antara lain demam, mual muntah, kaku, hipotensi, dyspnea, anemia, dan disseminaterd intravascular coagulation.

Kedua terdapat reaksi alergi ditandai dengan gejala seperti pruritus, urtikaria, dengan atau tanpa diserta demam. Ketiga terdapat Transfusion-related acute lung injury (TRALI) dimana tanda dan gejala yang timbul seperti demam, dyspnea, hipoksia berat yang muncul pada 1-2 jam pertama sampai 6 jam setelah transfuse.

26

Keempat terdapat Febrile nonhemolytic transfusion reactions (FNHTR) didefinisikan sebagai peningkatan suhu 1°C diatas 37°C dalam waktu 24 jam paska transfusi, dapat disertai dengan kekakuan, kedinginan, dan perasaan tidak nyaman pada pasien. Gejalanya muncul beberapa jam setelah transfuse. Pada pasien ini tidak didapatkan tanda dan gejala yang serupa seperti yang disebutkan di atas.

Kemudian untuk komplikasi lanjut akan ditandai dengan adanya gejala seperti kemerahan pada kulit, demam, diare, disfungsi hepar, dan pansitopenia yang terjadi 1-6 jam setelah transfuse. Pada kasus ini tidak ditemukan adanya tanda dan gejala seperti tersebut.

Pada komplikasi infeksius dapat terjadi jika komponen darah donor dapat terkontaminasi oleh bakteri maupun virus. Kontaminasi bakteri cukup jarang terjadi, tetapi bila pasien terinfeksi bakteri melalui produk darah akan menimbulkan sepsis dengan angka mortalitas yang tinggi. Gejala infeksi bakteri yang terjadi segera atau selama transfusi diantaranya demam, eritema, dan kolaps kardiovaskular (Sharma dkk, 2011). Pada kasus ini pasien tidak mengeluhkan dan tidak ditemukan adanya tanda dan gejala sepeti tersebut.

Transfusi masif didefinisikan sebagai prosedur pemberian transfusi yang melebihi volume darah pasien atau sebanyak 10 unit darah dalam 24 jam. Atau transfusi yang melebihi 50% volume sirkulasi dalam waktu kurang dari 3 jam atau transfusi dengan laju 150mL/menit.Tindakan ini dilakukan bila terjadi perdarahan akut pada pasien bedah akibat defisiensi faktor pembekuan multiple dan trombositopenia. Pada kasus ini, pasien tidak dilakukan pemberian transfuse darah masif dikarenakan perdarahan pasien hanya berjumlah 1050 ml dan estimated blood volume sebesar 38%. Hal ini tidak sesuai dengan indikasi dari transfuse darah masif.

27

28 BAB V KESIMPULAN

Pasien perempuan, usia 23 tahun dengan CHF FC ec VHD + MR severe ec restricted PML + TR mild, intermediate probability of PH + PR mild + AF NVR. Pada pasien dilakukan evaluasi pra operasi yaitu dengan dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang untuk menentukan permasalahan dan kesimpulan status fisik pasien. Permasalahan aktual pada pasien ini yaitu pada sistem kardiovaskular dengan CHF FC III ec VHD + MR severe ec restricted PML + TR mild, intermediate probability of PH + PR mild + AF NVR dan pada pemeriksaan Echocardiography ditemukan MR severe ec restricted PML (Carpenter type IIIa), TR mild, intermediate prob. PF, PRmild.

Rencana anestesi pada pasien ini yaitu anestesi umum dengan oro- tracheal tube. Pasien diberikan premedikasi dan analgetik, lalu pasien diinduksi dan dilakukan pemeliharaan anestesi selama operasi. Selama operasi, pasien berada dalam kondisi yang stabil berdasarkan monitoring tanda vital durante operasi. Pasca operasi pasien diberikan obat analgetik dan perawatan di ruang intensif.

29

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini D, Fitriani C, Pratomo BY. 2015. Manajemen dan Komplikasi Transfusi Masif. Jurnal Komplikasi Anestesi. November;3(1):81-92.

Kaur P, Basu S, Kaur G, dkk. 2013. Transfusion issues in surgery. Internet Journal of Medical Update. January;8(1):46-50.

Liumbruno, GM, Bennardello F, Lattanzio A, dkk. 2011. Recommendations for the transfusion management of patients in the peri-operative period. III. The post-operative period. Blood Transfus; 9:320-35.

Mangku G, Senapathi TGA. 2017. Ilmu Anestesia dan Reanimasi. 1st edition.

Jakarta: Indeks Jakarta.

McCullough J. 2017. Transfusion Medicine. 4th Edition. Oxford: John Wiley &

Sons.

Miller RD. 2015. Miller’s Anesthesia. 8th edition. Philadelphia: Elsevier Saunders.

Gaol HL, Tanto C, Pryambodho. 2014. Kapita Selekta Kedokteran:

Transfusi Darah. Jakarta, Indonesia: Media Aesculapius.

Morgan GE, Mikhail MS. 2013. Clinical Anesthesiology. 5th Edition. United States:

Lange.

Norfolk D. 2013. Handbook of Transfusion Medicine. 5th edition. United Kingdom:

TSO.

Sharma S, Sharma P, Tyler LN. 2011. Transfusion of Blood and Blood Products:

Indications and Complications. Am Fam Physician; 83(6):719-724.

Viveronika, EA. 2017. Tansfusi Darah. Available from:

repository.unimus.ac.id.pdf. [Diakses tanggal: 30 Januari 2019].

Watering LMG. 2008. Alternatives to Blood Transfusion in Transfusion Medicine.

Research Gate. doi: 10.1111/j.1778-428X.2008.00114.x.