Bab V Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan menampilkan data yang diperoleh selama penelitian beserta pengolahan dan pembahasannya

V.1 Identifikasi Bahaya

Teknik yang digunakan untuk penentuan bahaya dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi epidemiologi yang bersifat observasional dengan menggunakan model cross-sectional atau yang disebut juga studi prevalensi karena yang diukur adalah prevalensi. Dalam model ini baik agent dan penyakit diteliti pada saat yang sama. Bahaya dari panas itu sendiri diperoleh dari data sekunder (literatur) seperti yang telah dijelaskan pada Bab II.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diketahui bahwa di lokasi penelitian COR I dan COR II terdapat sumber panas yang bersuhu ekstrim. Sumber panas tersebut berasal dari tungku pembakaran yang menggunakan daya listrik untuk menghasilkan panas yang bertujuan untuk meleburkan logam sebagai bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Suhu logam cair yang berada di tungku pembakaran dapat mencapai suhu 1590oC sedangkan suhu logam yang berada pada ladle sebelum dilakukannya pengecoran mencapai 1550oC. Pekerja bekerja di dalam ruangan tertutup sehingga tidak mendapat paparan tambahan panas yang berasal dari panas radiasi matahari.

Aktivitas fisik atau beban kerja yang dilakukan pekerja termasuk kedalam beban kerja ringan dengan jumlah kalori yang dikeluarkan 60 hingga 121 Kilokalori/jam.

Didalam melakukan aktifitas atau kegiatan kerja, alat perlindungan diri yang digunakan pekerja untuk melindungi diri dari paparan panas yaitu sarung tangan dan sepatu pelindung. Hal ini mengakibatkan besarnya potensi untuk terjadinya paparan panas panas terhadap pekerja.

Untuk mengetahui apakah paparan panas bersuhu ekstrim tersebut berbahaya bagi kesehatan atau tidak maka perlu dilakukan evaluasi lanjut dengan menghitung

indeks indeks tekanan panas yang kemudian dibandingkan dengan peraturan peraturan yang berlaku.

V.2 Paparan Terhadap Pekerja

Pekerja yang mendapat paparan suhu ekstrim panas adalah pekerja yang bekerja pada bagian dapur di unit COR I dan II. Jumlah sampel secara keseluruhan dalam penelitian ini adalah 48 orang yang terdiri dari 8 orang pekerja COR I, 13 orang pekerja COR II ferro, 3 orang pekerja COR II non ferro dan 24 orang pekerja TEMPA sebagai kontrol. Pekerja yang menjadi sampel pada penelitian ini memiliki umur antara 25 hingga 45 tahun. Pemilihan range sampel dilakukan dengan pertimbangan bahwa daya tahan tubuh seseorang akan menurun apabila umurnya diatas 45 tahun.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa pekerja yang terpapar panas adalah pekerja yang bekerja pada bagian peleburan dan pengecoran unit COR I dan COR II.

Dalam studi epidemiologi selain kelompok terpapar, juga dibutuhkan kelompok tidak terpapar atau yang disebut juga sebagai kelompok kontrol yang mana akan dibandingkan terhadap kelompok yang menerima perlakuan (mendapat paparan panas). Populasi kelompok terpapar dan kelompok kontrol sebaiknya sepadan atau comparable. Oleh karena itu dilakukan analisis varians antara pekerja terpapar dan pekerja kontrol dengan parameter-parameter yang mempengaruhi sensasi panas seperti umur, lama kerja, dan berat badan dengan menggunakan uji statistik.

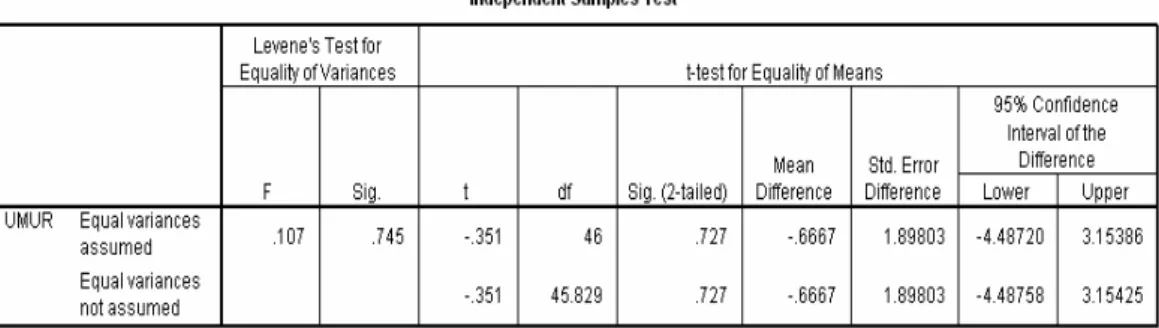

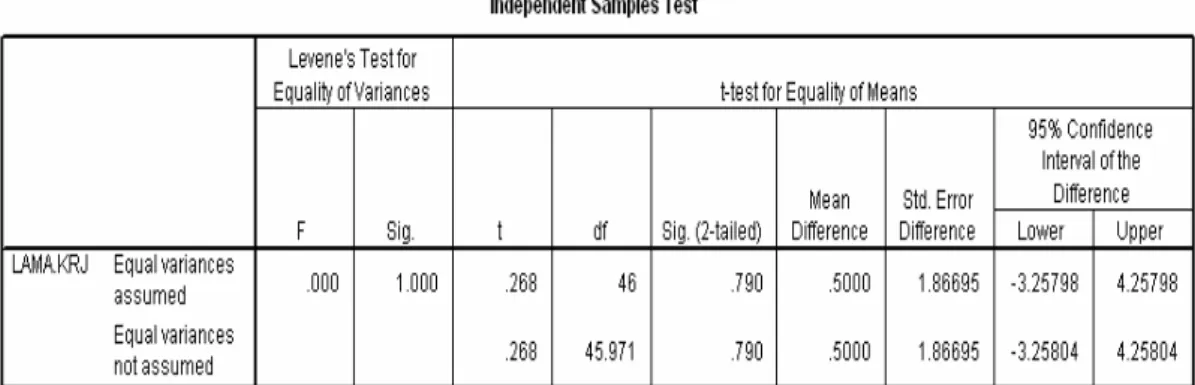

Hasil analisis varians dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar V.1. Proses pengecoran Gambar V.2. Proses peleburan

Tabel V.1. Analisis varians antara pekerja COR dengan TEMPA dengan variabel umur

Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji t dua sisi diketahui bahwa nilai probabilitas untuk variabel umur pekerja COR dan TEMPA adalah > 0,025 (0,3635 > 0,025). Hal ini berarti nilai rata-rata umur pekerja COR dan TEMPA tidak berbeda secara nyata.

Tabel V.2. Analisis varians antara pekerja COR dengan TEMPA dengan variabel berat badan

Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji t dua sisi diketahui bahwa nilai probabilitas untuk variabel berat badan pekerja COR dan TEMPA adalah > 0,025 (0,035 > 0,025). Hal ini berarti nilai rata-rata berat badan pekerja COR dan TEMPA tidak berbeda secara nyata.

Tabel V.3. Analisis varians antara pekerja COR dengan TEMPA dengan variabel lama kerja

Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji t dua sisi diketahui bahwa nilai probabilitas untuk variabel lama kerja pekerja COR dan TEMPA adalah > 0,025 (0,395 > 0,025). Hal ini berarti nilai rata-rata lama kerja pekerja COR dan TEMPA tidak berbeda secara nyata.

Dalam penelitian ini sumber panas eksternal yang memapari pekerja berasal dari logam cair yang berada di tungku pembakaran yang mana suhu logam cair tersebut mencapai 1590oC. Perpindahan panas dari lingkungan ke tubuh manusia terjadi pada saat suhu lingkungan melebihi suhu tubuh pekerja. Mekanisme perpindahan panas yang terjadi yaitu melalui proses konduksi, konveksi, radiasi dan evaporasi. Sebaliknya pada saat pekerja tidak melakukan aktifitas dan temperatur lingkungan lebih rendah dari temperatur tubuh maka akan terjadi proses kesetimbangan panas melalui proses konveksi ke permukaan kulit dan radiasi ke lingkungan. Berkeringat merupakan proses yang terjadi untuk melepaskan panas berlebih ini dan mendinginkan tubuh. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi proses penguapan keringat, lingkungan dengan kelembaban yang tinggi (kadar air yang tinggi) akan membatasi terjadinya proses penguapan keringat sehingga proses pendinginan tubuh akan terhambat.

Pekerja yang bekerja di bagian dapur baik yang berlokasi di unit COR I maupun COR II memiliki dua tugas yakni melakukan kegiatan peleburan logam dan pengecoran logam cair. Kegiatan peleburan logam di unit COR I dilakukan di dalam furnace berkapasitas 2 ton yang menggunakan pasokan daya listrik dari

power track. Satu kali proses peleburan logam kapasitas 2 ton dapat berlangsung hingga 1 jam 15 menit selama 8 jam kerja per hari, pekerja akan melakukan proses peleburan sebanyak 3 kali. Sehingga untuk 8 jam kerja per harinya paparan panas di lokasi peleburan dapat berlangsung selama 3 jam 45 menit. Proses pengecoran logam dilakukan sesudah 1 kali proses peleburan selesai, satu kali proses peleburan akan melibatkan 5 kali proses pengecoran yang mana tiap 1 kali proses pengecoran akan berlangsung selama 15 menit sehingga pekerja akan terpapar panas dilokasi pengecoran selama 4 jam 15 menit untuk 8 jam kerja per hari. Pekerjaan di bagian dapur COR II hampir sama dengan di COR I hanya saja proses peleburan memerlukan waktu yang lebih lama. Untuk 1 kali proses akan memerlukan waktu hingga 3 jam 30 menit dan proses pengecoran akan berlangsung selama 10 menit karena 1 kali proses peleburan membutuhkan waktu yang begitu lama maka dalam 8 jam per hari proses ini hanya berlangsung dua kali begitu juga dengan proses pengecoran.

V.3 Pengukuran Indek-Indek Panas

V.3.1 Metode Indeks Suhu Bola Basah (ISBB)

Pengukuran iklim kerja (panas) dengan parameter indeks suhu basah dan bola (ISBB) merupakan cara pemantauan tempat kerja yang mempunyai potensi bahaya bagi tenaga kerja yang bersumber dari iklim kerja (panas). Dalam penerapannya di lapangan, pengukuran indeks suhu basah dan bola dilaksanakan bersamaan dengan penghitungan beban kerja yang dibandingkan pada pembatasan waktu kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.

KEP.51/MEN/1999. ISO 7243 juga menjelaskan bahwa metode ISBB ini merupakan metode yang tepat untuk digunakan pada pemeriksaan tekanan panas di lingkungan kerja bersuhu ekstrim panas.

Untuk memperoleh nilai ISBB terlebih dahulu dilakukan pengukuran suhu basah (wet bulb temperature), suhu kering (dry bulb temperature), suhu bola/radiasi (globe temperature) yang kemudian dihitung menurut persamaan (2.5).

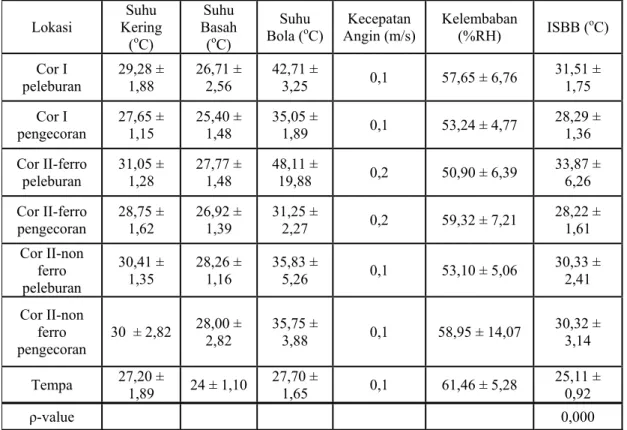

Pengukuran langsung dilakukan di lokasi yang terpapar suhu ekstrim panas dan yang tidak terpapar suhu ekstrim panas. Untuk lokasi yang terpapar panas adalah di ruang dapur unit COR I dan COR II sedangkan lokasi yang tidak terpapar suhu ekstrim panas adalah unit TEMPA. Data hasil pengukuran beberapa parameter kondisi fisik lingkungan kerja dapat dilihat pada Tabel V.4.

Berikut ini ditampilkan salah satu contoh perhitungan nilai ISBB ISBB = 0,7(Suhu basah) + 0,3(Suhu bola)

= 0,7 (26,71oC) + 0,3 (42,71oC)

= 31,51 oC

Pada Tabel V.4 dapat dilihat bahwa ρ-value dari ISBB antara lokasi yang memiliki sumber panas yaitu COR I dan II dengan yang tidak terpapar panas yaitu TEMPA menunjukkan nilai yang kecil dari 0,025 (0,000 < 0,025). Dari nilai ini maka dapat diambil keputusan bahwa nilai rata-rata ISBB lokasi yang terpapar panas yaitu COR I dan COR II benar-benar berbeda dengan nilai rata-rata ISBB lokasi yang tidak memiliki sumber panas yaitu TEMPA.

Perbedaan nilai ISBB juga terjadi di lokasi COR I peleburan dan pengecoran serta COR II ferro peleburan dan pengecoran. Hal ini dikarenakan logam di lokasi peleburan dipanaskan secara terus menerus hingga mencapai suhu yang relatif konstan (1590oC) sedangkan pada lokasi pengecoran tidak ada kegiatan pemanasan logam cair dan juga dapat disebabkan karena proses pembekuan logam cair di dalam cetakan berlangsung dengan cepat mengakibatkan paparan panas radiasi menurun.

Pada penelitian ini juga dilakukan pengukuran terhadap beban kerja pekerja, yang dilakukan dengan cara mengukur kalori yang dikeluarkan pekerja selama 8 jam kerja dengan menggunakan kalorimeter. Pengukuran kalori ini dilakukan pada pekerja yang bekerja di unit COR I dan II peleburan dan pengecoran. Hasil pengukuran metabolisme total dengan menggunakan kalorimeter menunjukkan bahwa beban kerja di lokasi COR I, COR II dan TEMPA termasuk ke dalam

beban kerja ringan dengan jumlah kalori yang dikeluarkan sebagai berikut pada lokasi COR I antara 60-139 Kilokalori/jam, lokasi COR II ferro 60-108 Kilokalori/jam, lokasi COR II non ferro 97-121 Kilokalori/jam dan lokasi TEMPA sebesar 78-104 Kilokalori/jam.

Tabel V.4. Data kondisi fisik lingkungan kerja (Mean ± SD)

Lokasi Suhu Kering

(oC)

Suhu Basah (oC)

Suhu

Bola (oC) Kecepatan

Angin (m/s) Kelembaban

(%RH) ISBB (oC) Cor I

peleburan 29,28 ±

1,88 26,71 ±

2,56 42,71 ±

3,25 0,1 57,65 ± 6,76 31,51 ± 1,75 Cor I

pengecoran 27,65 ±

1,15 25,40 ±

1,48 35,05 ±

1,89 0,1 53,24 ± 4,77 28,29 ± 1,36 Cor II-ferro

peleburan

31,05 ± 1,28

27,77 ± 1,48

48,11 ±

19,88 0,2 50,90 ± 6,39 33,87 ± 6,26 Cor II-ferro

pengecoran 28,75 ±

1,62 26,92 ±

1,39 31,25 ±

2,27 0,2 59,32 ± 7,21 28,22 ± 1,61 Cor II-non

ferro peleburan

30,41 ± 1,35

28,26 ± 1,16

35,83 ±

5,26 0,1 53,10 ± 5,06 30,33 ± 2,41 Cor II-non

ferro pengecoran

30 ± 2,82 28,00 ±

2,82 35,75 ±

3,88 0,1 58,95 ± 14,07 30,32 ± 3,14 Tempa 27,20 ±

1,89 24 ± 1,10 27,70 ±

1,65 0,1 61,46 ± 5,28 25,11 ± 0,92

ρ-value 0,000

Ket: ρ-value diperoleh dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS11,5

Berdasarkan hasil pengukuran di lapangan dan hasil penghitungan nilai ISBB diketahui bahwa nilai ISBB di unit COR I peleburan adalah 31,52oC ± 1,75 di unit COR II ferro peleburan adalah 33,87 ± 6,26 dan nilai ISBB di unit COR II non ferro peleburan dan pengecoran adalah 30,33oC ± 2,41 dan 30,32 ± 3,14. Apabila dibandingkan dengan peraturan pemerintah menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja KEP.51/MEN/1999 maka nilai ISBB di lokasi-lokasi tersebut telah melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan pemerintah untuk beban kerja ringan dengan waktu kerja 8 jam per hari yaitu 30oC. Paparan panas berlebihan ini dapat menimbulkan resiko bukan hanya terhadap kesehatan (heat strain) tetapi juga keselamatan pekerja.

Oleh karena itu, pengendalian terhadap paparan panas yang berlebih ini sangat diperlukan, sebab heat strain yang berkepanjangan dapat merusak fungsi psychomotor dan mental pekerja yang kemudian akan mempengaruhi produktivitas pekerja. sedangkan untuk nilai ISBB di lokasi Tempa masih berada di bawah nilai ambang batas yang di tetapkan pemerintah untuk waktu kerja 75%

kerja dan 25% istirahat yaitu 30,6oC.

V.3.2 Belding Hatch Index

Belding Hatch index merupakan metode lain dalam pengukuran indeks tekanan panas. Indeks tekanan panas diperoleh berdasarkan pada kebutuhan panas penguapan yang digunakan untuk melepaskan kelebihan panas (Ereq) yang disebabkan oleh beban panas lingkungan (radiasi dan konveksi) dan metabolisme (M) serta panas penguapan maksimum yang dapat dihasilkan oleh seseorang pada kondisi kerja tertentu (Emax). Dalam metode ini juga dapat ditentukan waktu paparan yang diperbolehkan (AET) berdasarkan panas penguapan baik yang digunakan untuk melepaskan kelebihan panas maupun panas maksimum yang dihasilkan oleh seseorang pada kondisi kerja tertentu.

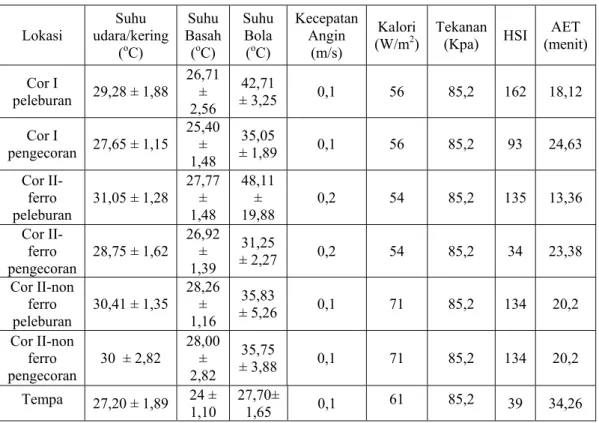

Tabel V.5. Data kondisi fisik lingkungan, nilai HSI dan AET

Lokasi Suhu udara/kering

(oC)

Suhu Basah (oC)

Suhu Bola (oC)

Kecepatan Angin

(m/s)

Kalori

(W/m2) Tekanan

(Kpa) HSI AET (menit) Cor I

peleburan 29,28 ± 1,88

26,71

± 2,56

42,71

± 3,25 0,1 56 85,2 162 18,12 Cor I

pengecoran 27,65 ± 1,15 25,40

± 1,48

35,05

± 1,89 0,1 56 85,2 93 24,63 Cor II-

ferro

peleburan 31,05 ± 1,28

27,77

± 1,48

48,11

±

19,88 0,2 54 85,2 135 13,36 Cor II-

ferro

pengecoran 28,75 ± 1,62 26,92

± 1,39

31,25

± 2,27 0,2 54 85,2 34 23,38 Cor II-non

ferro

peleburan 30,41 ± 1,35 28,26

± 1,16

35,83

± 5,26 0,1 71 85,2 134 20,2 Cor II-non

ferro

pengecoran 30 ± 2,82 28,00

± 2,82

35,75

± 3,88 0,1 71 85,2 134 20,2 Tempa 27,20 ± 1,89 24 ±

1,10 27,70±

1,65 0,1 61 85,2 39 34,26

Berdasarkan pada Tabel V.5 diketahui bahwa nilai HSI untuk lokasi peleburan unit COR I dan II non-ferro lebih besar dari 100 oleh sebab itu maka sebaiknya dilakukan pembatasan waktu kerja seiring dengan meningkatnya suhu tubuh dan berdasarkan perhitungan nilai AET (Allowable Exposure Times) maka batas waktu kerja dilokasi peleburan COR I adalah 18,12 menit dan lokasi peleburan COR II ferro adalah 13,36 menit. Hal yang sama juga terjadi di lokasi peleburan dan pengecoran unit COR II non ferro dimana nilai HSI nya adalah 134 dengan batasan waktu paparan 20,2 menit. Sedangkan nilai HSI untuk lokasi pengecoran unit COR I adalah 93. Berdasarkan hal tersebut maka sebaiknya dilakukan pemilihan pekerja berdasarkan kondisi kesehatannya dengan batasan waktu kerja 24,63 menit dan untuk indeks tekanan panas (HSI) dilokasi pengecoran unit COR II ferro termasuk kedalam tekanan panas ringan yang akan mempengaruhi kecakapan dalam bekerja dengan nilai HSI sebesar 34 dan batasan waktu kerja 23,38 menit (Olishifski, 1971). Pada Tabel V.5 juga dapat dilihat bahwa waktu paparan atau batas waktu kerja untuk lokasi TEMPA lebih lama dibandingkan lokasi COR I maupun COR II.

Contoh perhitungan nilai HSI dan AET dengan menggunakan persamaan yang terdapat pada Tabel II.3 dapat di lihat pada lampiran E.

V.3.3 Heat Index

Heat Index adalah sebuah indeks yang mengkombinasikan temperatur udara dan kelembaban relatif untuk menentukan temperatur panas yang dirasakan pekerja.

persamaan (4.1) adalah persamaan yang digunakan untuk menghitung Heat Index dalam derajat Fahrenheit ± 1,3oF. Persamaan tersebut hanya dapat digunakan pada saat nilai temperatur minimal 80oF

Berikut ini ditampilkan salah satu contoh perhitungan nilai HI (Heat Index) HI = C1 + C2T + C3R + C4TR + C5T2 + C6R2 + C7T2R + C8TR2 + C9T2R2

= (-42,379) + (2,04901523)(84,71) + (10,14333127)(57,65) + (-0,22475541)(84,71)(57,65) + (-6,83783 x 10-3)(84,71)2

+ (-5,481717 x 10-2)(57,65)2 + (1,22874 x 10-3)(84,71)2(57,65) + (8,5282 x 10-4)(84,71)(57,65)2 + (-1,99 x 10-6)(84,71)2(57,65)2 = 88,14oF

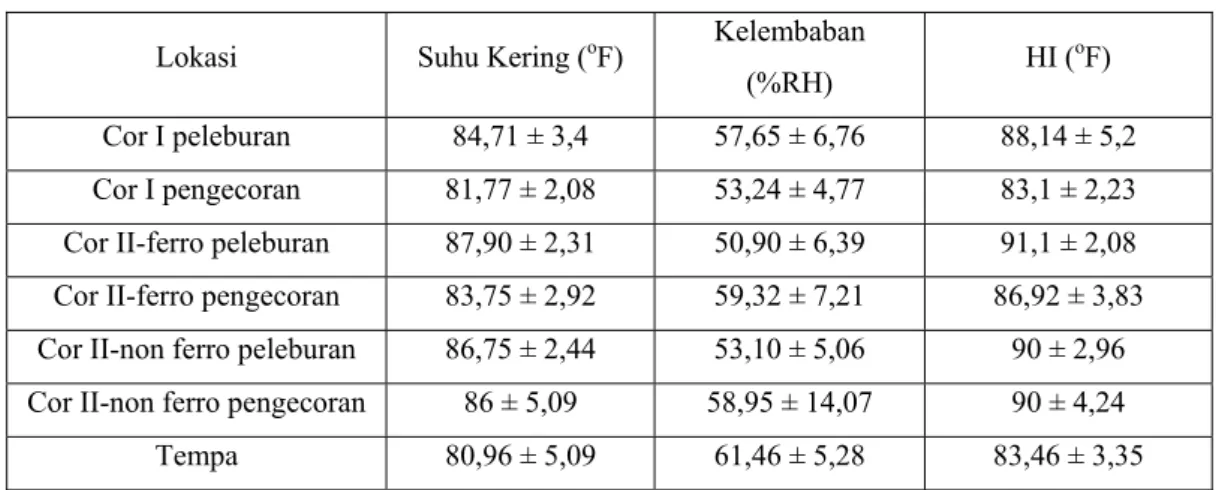

Tabel V.6. Data kondisi fisik lingkungan kerja (oF) (Mean ± SD)

Lokasi Suhu Kering (oF) Kelembaban

(%RH) HI (oF) Cor I peleburan 84,71 ± 3,4 57,65 ± 6,76 88,14 ± 5,2 Cor I pengecoran 81,77 ± 2,08 53,24 ± 4,77 83,1 ± 2,23 Cor II-ferro peleburan 87,90 ± 2,31 50,90 ± 6,39 91,1 ± 2,08 Cor II-ferro pengecoran 83,75 ± 2,92 59,32 ± 7,21 86,92 ± 3,83 Cor II-non ferro peleburan 86,75 ± 2,44 53,10 ± 5,06 90 ± 2,96 Cor II-non ferro pengecoran 86 ± 5,09 58,95 ± 14,07 90 ± 4,24 Tempa 80,96 ± 5,09 61,46 ± 5,28 83,46 ± 3,35

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Heat index di lokasi peleburan, pengecoran COR I dan II adalah 80oF-90oF. Nilai ini dapat menjelaskan bahwa adanya peringatan bagi pekerja yang bekerja di lokasi tersebut dimana apabila terjadi paparan dan aktivitas secara terus menerus dapat menyebabkan pekerja mengalami kelelahan yang akhirnya akan mempengaruhi produkivitas kerja. Besarnya nilai Heat Index di lokasi TEMPA dikarenakan tingginya kelembaban di lokasi tersebut. Tabel V.6 menampilkan data temperatur kering dan kelembaban relatif hasil pengukuran di lapangan.

V.4 Pengaruh Temperatur Panas Terhadap Kesehatan Pekerja V.4.1 Suhu Tubuh

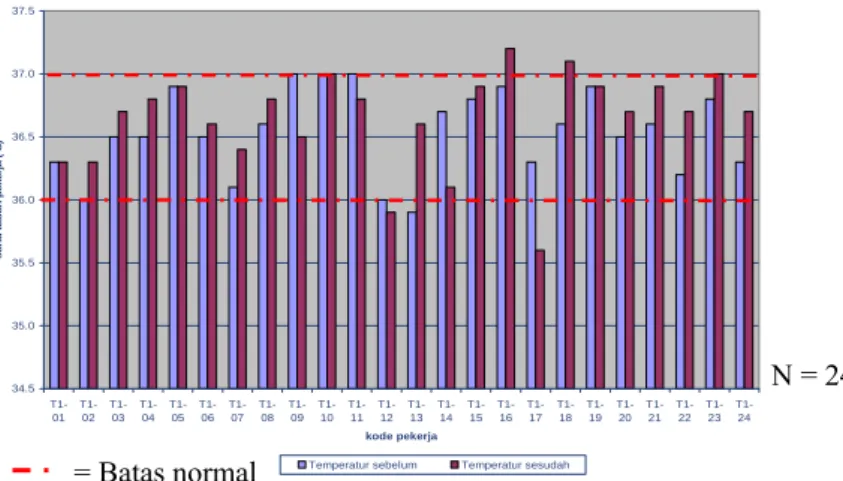

V.4.1.1 Pekerja TEMPA

Pemeriksaan suhu tubuh pekerja kontrol dilakukan seperti pekerja terpapar yaitu sebelum dan sesudah bekerja. Hasil pengukuran suhu tubuh pekerja dapat dilihat pada Tabel V.7 dan Gambar V.3. Dari Tabel V.7 tersebut dapat dilihat bahwa suhu tubuh pekerja sebelum bekerja antara 35,9oC sampai 37oC dan temperatur sesudah bekerja 35,9oC sampai 37oC.

34.5 35.0 35.5 36.0 36.5 37.0 37.5

T1- 01

T1- 02

T1- 03

T1- 04

T1- 05

T1- 06

T1- 07

T1- 08

T1- 09

T1- 10

T1- 11

T1- 12

T1- 13

T1- 14

T1- 15

T1- 16

T1- 17

T1- 18

T1- 19

T1- 20

T1- 21

T1- 22

T1- 23

T1- 24 kode pekerja

suhu tubuh pekerja (oC)

Temperatur sebelum Temperatur sesudah

Menururt Guyton & Hall (1997) tidak ada tingkat suhu yang dapat dianggap normal, karena pengukuran pada banyak orang normal memperlihatkan suatu rentang suhu normal antara 36oC sampai 37oC. Berdasarkan hal tersebut maka suhu tubuh pekerja TEMPA masih pada rentang yang normal.

Gambar V.3. Hasil pemeriksaan suhu tubuh pekerja TEMPA sebelum dan sesudah bekerja

Berdasarkan Tabel V.7 dapat dilihat bahwa adanya perbedaan suhu tubuh rata-rata sebelum bekerja adalah 36,58oC dengan sesesudah bekerja adalah 36,66oC. Hal ini disebabkan adanya panas metabolisme sebagai produk tambahan metabolisme yang utama yang dihasilkan oleh tubuh akibat perubahan energi kimia menjadi kinetik dan panas serta adanya perbedaan temperatur ruang kerja pada awal pengukuran yaitu 25oC dan pengukuran akhir yaitu 27oC.

Secara statistik dengan uji t dua sisi diketahui bahwa nilai rata-rata tersebut tidak berbeda secara nyata antara suhu tubuh pekerja kontrol sebelum dan sesudah bekerja dengan nilai probabilitas > 0,025 (0,074 > 0,025).

N = 24

= Batas normal

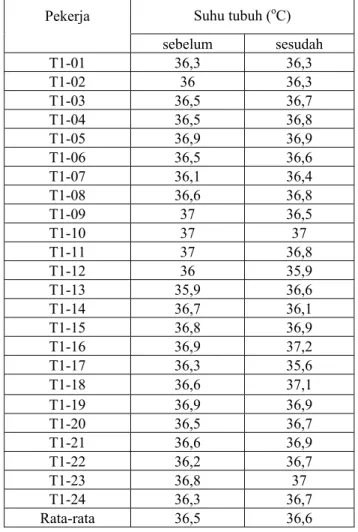

Tabel V.7. Data hasil pemeriksaan suhu tubuh pekerja TEMPA sebelum dan sesudah bekerja

Suhu tubuh (oC) Pekerja

sebelum sesudah T1-01 36,3 36,3 T1-02 36 36,3 T1-03 36,5 36,7 T1-04 36,5 36,8 T1-05 36,9 36,9 T1-06 36,5 36,6 T1-07 36,1 36,4 T1-08 36,6 36,8 T1-09 37 36,5 T1-10 37 37 T1-11 37 36,8 T1-12 36 35,9 T1-13 35,9 36,6 T1-14 36,7 36,1 T1-15 36,8 36,9 T1-16 36,9 37,2 T1-17 36,3 35,6 T1-18 36,6 37,1 T1-19 36,9 36,9 T1-20 36,5 36,7 T1-21 36,6 36,9 T1-22 36,2 36,7 T1-23 36,8 37 T1-24 36,3 36,7 Rata-rata 36,5 36,6

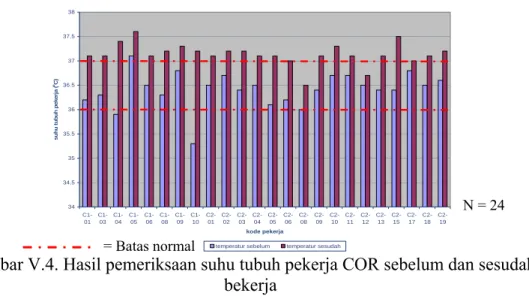

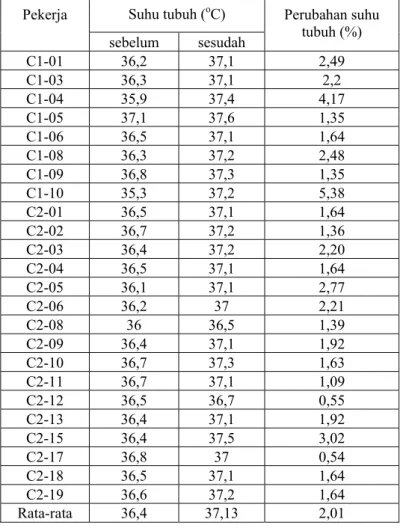

V.4.1.2 Pekerja COR

Pemeriksaan suhu tubuh pekerja dilakukan sebelum dan sesudah pekerja bekerja di lingkungan kerja ekstrim panas. Data hasil pemeriksaan suhu tubuh pekerja dapat dilihat pada Tabel V.8 dan Gambar V.4 yang mana rata-rata suhu tubuh pekerja COR sebelum bekerja 36,41oC. Berdasarkan rentang suhu tubuh normal pekerja TEMPA yaitu 35,9oC hingga 37oC maka suhu tubuh pekerja COR sebelum bekerja masih berada pada rentang yang normal dan dari hasil uji statistik dengan uji t dua sisi juga diketahui bahwa nilai rata rata suhu tubuh pekerja COR dan TEMPA tidak berbeda secara nyata dengan nilai probabilitas > 0,025 (0,104 >

0,025). Berdasarkan Tabel V.8 nilai rata-rata suhu tubuh pekerja COR sesudah bekerja adalah 37,13oC dengan rata-rata perubahan yaitu 2,01%, nilai rata-rata suhu tubuh pekerja COR sesudah bekerja ini masih berada pada rentang yang normal.

34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38

C1- 01

C1- 03

C1- 04

C1- 05

C1- 06

C1- 08

C1- 09

C1- 10

C2- 01

C2- 02

C2- 03

C2- 04

C2- 05

C2- 06

C2- 08

C2- 09

C2- 10

C2- 11

C2- 12

C2- 13

C2- 15

C2- 17

C2- 18

C2- 19 kode pekerja

suhu tubuh pekerja (oC)

temperatur sebelum temperatur sesudah

Gambar V.4. Hasil pemeriksaan suhu tubuh pekerja COR sebelum dan sesudah bekerja

Suhu tubuh pekerja COR sesudah bekerja masih berada pada rentang yang normal tetapi berdasarkan hasil uji statistik dengan uji t dua sisi perbedaan suhu tubuh pekerja sebelum dan sesudah bekerja ini berbeda secara nyata dengan nilai probabilitas < 0,025 (0,000 < 0,025).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji t dua sisi diketahui bahwa nilai rata rata suhu tubuh pekerja COR sesudah bekerja berbeda secara nyata dengan pekerja TEMPA dengan nilai propabilitas < 0,025 (0,000 < 0,000)

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa terjadinya peningkatan suhu tubuh pekerja COR sesudah bekerja selain disebabkan proses metabolisme juga karena pengaruh suhu lingkungan lebih tinggi dari suhu kulit sehingga tubuh menerima panas dari lingkungan melalui konduksi dan radiasi. Hal ini juga disebabkan beberapa faktor yang mencegah evaporasi yang cukup seperti pakaian yang digunakan, kelembaban udara, kecepatan angin dan temperatur. Dalam kondisi seperti ini, evaporasi menjadi satu-satunya cara tubuh untuk melepaskan panas.

N = 24 = Batas normal

Tabel V.8 Data hasil pemeriksaan suhu tubuh pekerja COR sebelum dan sesudah bekerja

V.4.2 Tekanan Sistolik V.4.2.1 Pekerja TEMPA

Pemeriksaan juga dilakukan pada tekanan darah sistolik pekerja baik terhadap pekerja TEMPA yang tidak terpapar panas maupun pekerja COR yang terpapar panas. Pada Tabel V.9 dapat dilihat bahwa rata-rata hasil tekanan sistolik pekerja TEMPA sebelum kerja adalah 125 mmHg yang mana lebih tinggi dibandingkan sesudah kerja yaitu 118 mmHg. Hasil pemeriksaan tekanan darah sistolik terhadap seluruh pekerja dapat dilihat pada Tabel V.6 dan Gambar V.5.

Suhu tubuh (oC) Pekerja

sebelum sesudah

Perubahan suhu tubuh (%) C1-01 36,2 37,1 2,49 C1-03 36,3 37,1 2,2 C1-04 35,9 37,4 4,17 C1-05 37,1 37,6 1,35 C1-06 36,5 37,1 1,64 C1-08 36,3 37,2 2,48 C1-09 36,8 37,3 1,35 C1-10 35,3 37,2 5,38 C2-01 36,5 37,1 1,64 C2-02 36,7 37,2 1,36 C2-03 36,4 37,2 2,20 C2-04 36,5 37,1 1,64 C2-05 36,1 37,1 2,77 C2-06 36,2 37 2,21 C2-08 36 36,5 1,39 C2-09 36,4 37,1 1,92 C2-10 36,7 37,3 1,63 C2-11 36,7 37,1 1,09 C2-12 36,5 36,7 0,55 C2-13 36,4 37,1 1,92 C2-15 36,4 37,5 3,02 C2-17 36,8 37 0,54 C2-18 36,5 37,1 1,64 C2-19 36,6 37,2 1,64 Rata-rata 36,4 37,13 2,01

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

T1- 01

T1- 02

T1- 03

T1- 04

T1- 05

T1- 06

T1- 07

T1- 08

T1- 09

T1- 10

T1- 11

T1- 12

T1- 13

T1- 14

T1- 15

T1- 16

T1- 17

T1- 18

T1- 19

T1- 20

T1- 21

T1- 22

T1- 23 kode pekerja

tekanan darah diastolik (mmHg)

Tekanan darah sistolik (mmHg) sebelum Tekanan darah sistolik (mmHg) sesudah

Gambar V.5. Hasil pemeriksaan tekanan darah sistolik pekerja TEMPA sebelum dan sesudah bekerja

Berdasarkan kategori yang ditetapkan oleh The Healthcare foundation of New Jersey bahwa tekanan sistolik antara 120-129 mmHg masuk ke dalam kategori normal maka nilai rata-rata tekanan darah pekerja TEMPA sebelum dan sesudah bekerja berada dalam kondisi yang normal. Bila dilihatkan pada blood pressure chart (vaughn one page summaries, 2008) maka tekanan darah sistolik pekerja TEMPA juga masih berada pada batas normal yaitu antara 90 hingga 140 mmHg.

Terjadinya penurunan tekanan darah sistolik pada pekerja TEMPA disebabkan pengaruh dari proses metabolisme tubuh yang menghasilkan panas. Hal ini di dukung dari hasil pengukuran temperatur pekerja TEMPA yang mengalami perubahan (menjadi naik) sebelum dan sesudah bekerja menyebabkan terjadinya proses pelepasan panas berlebih melalui mekanisme vosodilatasi yaitu pelebaran pembuluh darah.

Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji t dua sisi diketahui bahwa terdapat perbedaan secara nyata antara nilai rata-rata hasil pemeriksaan tekanan darah sistolik pekerja TEMPA sebelum dan sesudah bekerja dengan nilai probabilitas <

0,025 (0,0005 > 0,025).

N = 24

= Batas normal

Tabel V.9. Data hasil pemeriksaan tekanan darah sistolik pekerja TEMPA sebelum dan sesudah Bekerja

V.4.2.2 Pekerja COR

Pemeriksaan tekanan darah sistolik terhadap pekerja COR yang terpapar panas dilakukan dua kali yaitu sebelum dan sesudah bekerja yang bertujuan untuk melihat efek fisiologis yang terjadi akibat paparan panas.

Pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap pekerja COR sebelum melakukan aktivitas kerja diperoleh nilai rata-rata tekanan darah sistolik 116 mmHg.

Berdasarkan pada rentang tekanan darah sistolik berdasarkan The Healthcare foundation of New Jersey dan blood pressure chart tekanan darah pekerja COR masih berada dalam kondisi yang normal. Nilai rata-rata tekanan darah sistolik sesudah bekerja di lingkungan kerja yang bersuhu ekstrim panas turun menjadi 108 mmHg dengan penurunan rata-rata sebesar 6,08%. Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji t diketahui bahwa terdapat perbedaan secara nyata antara

Tekanan darah sistolik (mmHg) Pekerja

sebelum sesudah T1-01 115 118 T1-02 112 108 T1-03 136 117 T1-04 128 128 T1-05 108 116 T1-06 130 128 T1-07 120 104 T1-08 131 136 T1-09 126 112 T1-10 127 128 T1-11 123 106 T1-12 123 130 T1-13 127 121 T1-14 119 111 T1-15 129 124 T1-16 128 114 T1-17 129 120 T1-18 134 120 T1-19 125 113 T1-20 127 93 T1-21 151 141 T1-22 124 120 T1-23 112 109 T1-24 118 116 Rata-rata 125 118

= Batas normal

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

C1- 01

C1- 03

C1- 04

C1- 05

C1- 06

C1- 08

C1- 09

C1- 10

C2- 01

C2- 02

C2- 03

C2- 04

C2- 05

C2- 06

C2- 08

C2- 09

C2- 10

C2- 11

C2- 12

C2- 13

C2- 15

C2- 17

C2- 18

C2- 19 kode pekerja

tekanan darah sistolik (mmHg)

Tekanan darah sistolik sebelum Tekanan darah sistolik sesudah

tekanan sistolik pekerja COR sebelum bekerja dengan tekanan sistolik pekerja TEMPA sebelum bekerja dengan nilai probabilitas < 0,025 (0,005 < 0,025).

Perbedaan ini disebabkan adanya adaptasi tubuh terhadap lingkungan kerja yang selalu menerima paparan panas selama ± 10 tahun menyebabkan pembuluh selalu mengalami dilatasi untuk melepaskan panas berlebih di tubuh. Tabel V.10 dan Gambar V.6 menampilkan data hasil pemeriksaan tekanan darah sistolik pekerja COR sebelum dan sesudah terpapar panas.

Gambar V.6. Hasil pemeriksaan tekanan darah sistolik pekerja COR sebelum dan sesudah bekerja

Penurunan tekanan darah disebabkan karena terjadinya vasodilatasi pada permukaan pembuluh darah pada saat temperatur lingkungan panas, volume darah akan lebih banyak berkumpul di pembuluh darah yang mengalami dilatasi (Djamil, 2008) dengan tujuan untuk melepaskan panas berlebih di tubuh dan darah yang kembali ke jantung lebih sedikit atau berkurang menyebabkan tekanan darah menjadi turun dan jantung bekerja lebih untuk menseimbangkan suplai darah di organ-organ lainnya (Morioka et.al, 2006).

Aliran darah dalam sistem kardiovaskular dapat dijelaskan dengan Hukum Darcy (yang ekivalen dengan hukum Ohm) dan hukum Hagen-poiseville. Terjadinya vasodilatasi maka akan memperbesar radius pembuluh darah (A) (Guyton & Hall, 1997) yang akan mempengaruhi kecepatan aliran darah (V).

N = 24

4

8 F P

R R L

r ν

π

= Δ

⎛ ⎞⎛ ⎞

= ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠

V Q= A

Kecepatan aliran darah (V) tunduk pada rumus berikut

(5.1)

Diameter pembuluh darah akan mempengaruhi aliran darah terkait hukum Bernoulli, dimana apabila ada daerah yang melebar maka kecepatan aliran darah akan menurun sebanding dengan radius pembuluh darah tersebut. Apabila ada pelebaran pembuluh darah (vasodilatasi) maka tekanan darah dapat berkurang atau menurun pada daerah tersebut (Puruhito, 2007).

Hukum Darcy (5.2)

Hukum Hagen-poiseville (5.3)

F = aliran darah

ΔP = perbedaan tekanan antara kedua ujung pembuluh darah R = hambatan

ν = viskositas cairan L = panjang pembuluh r = radius pembuluh

Hukum Bernoulli (5.4)

V = kecepatan fluida

G = percepatan gravitasi bumi

h = ketinggian relatif terhadap suatu referensi p = tekanan fluida

ρ = densitas fluida

Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji t dua sisi diketahui bahwa perbedaan tekanan darah sistolik pekerja COR yang terpapar panas sebelum dah sesudah bekerja adalah berbeda nyata dengan nilai probabilitas < 0,025 (0,000 < 0,025).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji t dua sisi diketahui bahwa terjadinya perbedaan tekanan darah sistolik pekerja COR sesudah bekerja dengan tekanan darah sistolik pekerja TEMPA sesudah bekerja dengan nilai probabilitas < 0,025 (0,001 < 0,025).

Tabel V.10. Data hasil pemeriksaan tekanan darah sistolik pekerja COR sebelum dan sesudah bekerja

V.4.3 Tekanan Diastolik V.4.3.1 Pekerja TEMPA

Diastolik adalah periode pengisian jantung dengan darah. Pemeriksaan tekanan darah diastolik pekerja TEMPA dilakukan sebelum dan sesudah bekerja. Pada Tabel V.11 dan Gambar V.7 dapat dilihat bahwa rata-rata hasil pengukuran tekanan diastolik pekerja TEMPA sebelum kerja adalah 78 mmHg dan sesudah

Tekanan darah sistolik (mmHg) Pekerja

sebelum sesudah

Perubahan tekanan darah sistolik (%) C1-01 127 121 4,72 C1-03 128 112 12,50 C1-04 128 111 13,28 C1-05 121 109 9,92 C1-06 123 113 8,13 C1-08 105 94 10,48 C1-09 127 121 4,72 C1-10 112 111 0,89 C2-01 112 103 8,04 C2-02 101 92 8,91 C2-03 120 103 14,17 C2-04 107 92 14,02 C2-05 119 112 5,88 C2-06 114 109 4,39 C2-08 126 126 0,00 C2-09 121 118 2,48 C2-10 118 111 5,93

C2-11 96 96 0,00

C2-12 124 97 21,77 C2-13 121 116 4,13 C2-15 109 105 3,67 C2-17 106 103 2,83 C2-18 116 122 -5,17 C2-19 108 100 7,41 Rata-rata 116 108 6,80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

T1- 01

T1- 02

T1- 03

T1- 04

T1- 05

T1- 06

T1- 07

T1- 08

T1- 09

T1- 10

T1- 11

T1- 12

T1- 13

T1- 14

T1- 15

T1- 16

T1- 17

T1- 18

T1- 19

T1- 20

T1- 21

T1- 22

T1- 23

T1- 24 kode pekerja

tekanan diastolik (mmHg)

Tekanan darah diastolik (mmHg) sebelum Tekanan darah diastolik (mmHg) sesudah

kerja 77 mmHg. Bila dilihatkan pada blood pressure chart (vaughn one page summaries, 2008) tekanan darah diastolik pekerja TEMPA masih berada pada batas normal yaitu 60 hingga 90 mmHg.

Gambar V.7. Hasil pemeriksaan tekanan darah diastolik pekerja TEMPA sebelum dan sesudah bekerja

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian tekanan darah sistolik bahwa terjadinya penurunan tekanan darah disebabkan karena adanya pengaruh metabolisme tubuh yang menghasilkan panas. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan suhu tubuh pekerja dimana terjadinya perubahan temperatur sebelum dan sesudah bekerja.

Panas yang dihasilkan melalui proses tersebut menyebabkan terjadinya proses dilatasi pembuluh darah dengan tujuan pelepasan panas berlebih di tubuh yang mana volume darah lebih banyak dialirkan ke kulit untuk tujuan tersebut dan yang kembali ke jantung lebih sedikit menyebabkan terjadinya penurunan tekanan darah diastolik.

Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji t dua sisi diketahui bahwa tidak ada perbedaan secara nyata antara nilai rata-rata hasil pemeriksaan tekanan darah diastolik pekerja TEMPA sebelum dan sesudah bekerja dengan nilai probabilitas

> 0,025 (0,169 > 0,025).

N = 24

= Batas normal

Tabel V.11. Data hasil pemeriksaan tekanan darah diastolik pekerja tempa sebelum dan sesudah bekerja

V.4.3.1 Pekerja COR

Pengukuran tekanan darah diastolik pekerja COR dilakukan sebelum dan sesudah kerja. Hasil pengukuran dapat dilihat pada Tabel V.12 dan Gambar V.8 dimana tekanan darah diastolik pekerja COR sebelum bekerja adalah 70 mmHg dan sesudah bekerja adalah 69 mmHg. Penurunan rata-rata tekanan darah diastolik pekerja COR adalah 1,73%. Berdasarkan blood pressure chart (vaughn one page summaries, 2008) maka tekanan darah diastolik pekerja COR sebelum dan sesudah bekerja masih berada dalam kondisi yang normal.

Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji t diketahui bahwa adanya perbedaan secara nyata antara tekanan darah diastolik pekerja COR sebelum bekerja dengan tekanan darah pekerja TEMPA sebelum bekerja dengan nilai probabilitas < 0,025 (0,000 < 0,025). Penyebab terjadinya hal ini sama seperti yang telah dijelaskan

Tekanan darah diastolik (mmHg) Pekerja

sebelum sesudah

T1-01 66 75

T1-02 73 63

T1-03 78 82

T1-04 85 78

T1-05 73 70

T1-06 85 88

T1-07 74 74

T1-08 64 68

T1-09 72 80

T1-10 81 89

T1-11 80 66

T1-12 79 80

T1-13 91 87

T1-14 81 71

T1-15 84 73

T1-16 76 80

T1-17 77 84

T1-18 92 79

T1-19 77 85

T1-20 73 60

T1-21 94 100

T1-22 72 64

T1-23 74 72

T1-24 81 77

Rata-rata 78 77

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

C1- 01

C1- 03

C1- 04

C1- 05

C1- 06

C1- 08

C1- 09

C1- 10

C2- 01

C2- 02

C2- 03

C2- 04

C2- 05

C2- 06

C2- 08

C2- 09

C2- 10

C2- 11

C2- 12

C2- 13

C2- 15

C2- 17

C2- 18

C2- 19 kode pekerja

tekanan darah diastolik (mmHg)

Tekanan darah diastolik (mmHg) sebelum Tekanan darah diastolik (mmHg) sesudah

pada bagian tekanan sistolik yaitu adanya adaptasi tubuh terhadap lingkungan kerja yang selalu menerima paparan panas selama ± 10 tahun menyebabkan pembuluh selalu mengalami dilatasi untuk melepaskan panas berlebih di tubuh yang mana volume darah lebih banyak dialirkan ke kulit untuk tujuan tersebut dan yang kembali ke jantung lebih sedikit menyebabkan terjadinya penurunan tekanan darah diastolik.

Gambar V.8 Hasil pemeriksaan tekanan darah diastolik pekerja COR sebelum dan sesudah bekerja

Terjadinya penurunan tekanan darah diastolik sama seperti tekanan darah sistolik yang mana diakibatkan oleh peningkatan suhu tubuh sehingga hipotalamus memberikan sinyal untuk mengaktifkan kelenjar keringat dan untuk melenturkan selaput otot pada dinding arteri tempat darah mengalir dan arteri akan memperbesar diameternya. Hubungan antara diameter pembuluh darah dan kecepatan aliran darah di pembuluh serta volume aliran dapat dilihat pada persamaan 5.1 dimana diameter pembuluh darah berbanding terbalik dengan kecepatan aliran darah dan volume aliran darah. Semakin besar pembuluh darah maka akan menyebabkan kecilnya volume aliran darah dan juga menurunkan tekanan darah.

Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji t dua sisi diketahui bahwa perbedaan tekanan darah diastolik pekerja COR yang terpapar panas sebelum dan sesudah bekerja adalah tidak berbeda nyata dengan nilai probabilitas > 0,025 (0,119 >

0,025).

N = 24

= Batas normal

Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji t diketahui bahwa adanya perbedaan secara nyata antara tekanan diastolik pekerja COR sesudah bekerja dengan tekanan diastolik pekerja TEMPA sesudah bekerja dengan nilai probabilitas <

0,025 (0,0005 < 0,025).

Tabel V.12. Data hasil pemeriksaan tekanan darah diastolik pekerja COR sebelum dan sesudah bekerja

V.4.4 Denyut Nadi V.4.4.1 Pekerja TEMPA

Pemeriksaan denyut nadi pekerja TEMPA dilakukan sebelum dan sesudah bekerja.

Pada Tabel V.13 dan Gambar V.9 dapat dilihat bahwa rata-rata hasil denyut nadi pekerja TEMPA sebelum kerja adalah 80 denyut per menit dan sesudah kerja

Tekanan darah diastolic (mmHg) Pekerja

sebelum sesudah

Perubahan tekanan darah diastolik (%)

C1-01 77 72 6,49

C1-03 61 65 -6,56

C1-04 59 66 -11,86

C1-05 79 72 8,86

C1-06 68 72 -5,88

C1-08 67 68 -1,49

C1-09 78 78 0,00

C1-10 74 69 6,76

C2-01 74 60 18,92

C2-02 63 61 3,17

C2-03 68 60 11,76

C2-04 72 61 15,28

C2-05 69 74 -7,25

C2-06 72 75 -4,17

C2-08 70 72 -2,86

C2-09 73 69 5,48

C2-10 68 63 7,35

C2-11 55 59 -7,27

C2-12 68 63 7,35

C2-13 83 76 8,43

C2-15 65 72 -10,77

C2-17 70 68 2,86

C2-18 79 86 -8,86

C2-19 70 66 5,71

Rata-rata 70 69 1,73

0 20 40 60 80 100 120

T1- 01

T1- 02

T1- 03

T1- 04

T1- 05

T1- 06

T1- 07

T1- 08

T1- 09

T1- 10

T1- 11

T1- 12

T1- 13

T1- 14

T1- 15

T1- 16

T1- 17

T1- 18

T1- 19

T1- 20

T1- 21

T1- 22

T1- 23

T1- 24 kode pekerja

denyut nadi (mmHg)

Denyut Nadi (mmHg) sebelum Denyut Nadi (mmHg) sesudah

adalah 78 denyut per menit. Besarnya nilai rata-rata denyut nadi sebelum dan sesudah bekerja masih berada pada range yang normal yaitu 60 hingga 100 denyut per menit.

Gambar V.9 Hasil pemeriksaan denyut nadi pekerja TEMPA sebelum dan sesudah bekerja

Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji t dua sisi diketahui bahwa tidak ada perbedaan secara nyata antara nilai rata-rata hasil pemeriksaan denyut nadi pekerja TEMPA sebelum dan sesudah bekerja dengan nilai probabilitas > 0,025 (0,105 > 0,025).

Peningkatan temperatur seperti yang terjadi sewaktu seseorang menderita demam akan sangat meningkatkan frekuensi jantung terkadang dua kali dari frekuensi denyut jantung normal (Guyton & Hall, 1997). Seperti yang telah dijelaskan melalui uji statistik bahwa tidak adanya perbedaan secara nyata antara temperatur tubuh sebelum dan sesudah bekerja pada pekerja TEMPA dapat menjelaskan alasan mengapa tidak adanya perbedaan denyut nadi sebelum dan sesudah bekerja pada pekerja TEMPA.

N = 24

= Batas normal

Tabel V.13. Data hasil pemeriksaan denyut nadi pekerja TEMPA sebelum dan sesudah bekerja

V.4.4.2 Pekerja COR

Pengukuran denyut nadi pekerja COR dilakukan sebelum dan sesudah kerja. Hasil pengukuran dapat dilihat pada Tabel V.14 dan Gambar V.10 dimana denyut nadi pekerja COR sebelum bekerja adalah 78 mmHg dan sesudah bekerja adalah 84 denyut per menit. Berdasarkan rentang denyut nadi pekerja TEMPA yaitu antara 78 hingga 80 denyut per menit maka denyut nadi pekerja COR sebelum bekerja masih berada dalam rentang yang normal.

Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji t diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan secara nyata antara denyut nadi pekerja COR sebelum bekerja dengan sesudah bekerja dengan nilai probabilitas > 0,025 (0,243 > 0,025).

Denyut Nadi (denyut/menit) Pekerja

sebelum sesudah

T1-01 75 75

T1-02 95 77

T1-03 83 83

T1-04 100 90 T1-05 101 101

T1-06 74 70

T1-07 65 78

T1-08 74 72

T1-09 90 90

T1-10 78 75

T1-11 58 56

T1-12 70 68

T1-13 82 88

T1-14 76 70

T1-15 75 90

T1-16 87 78

T1-17 62 59

T1-18 69 72

T1-19 89 81

T1-20 79 59

T1-21 73 83

T1-22 90 74

T1-23 86 83

T1-24 90 94

Rata-rata 80 78

0 20 40 60 80 100 120

C1- 01

C1- 03

C1- 04

C1- 05

C1- 06

C1- 08

C1- 09

C1- 10

C2- 01

C2- 02

C2- 03

C2- 04

C2- 05

C2- 06

C2- 08

C2- 09

C2- 10

C2- 11

C2- 12

C2- 13

C2- 15

C2- 17

C2- 18

C2- 19 kode pekerja

denyut nadi (mmHg)

Denyut Nadi (mmHg) sebelum Denyut Nadi (mmHg) sesudah

Gambar V.10. Hasil pemeriksaan denyut nadi pekerja COR sebelum dan sesudah bekerja

Peningkatan temperatur seperti yang terjadi sewaktu seseorang menderita demam akan sangat meningkatkan frekuensi jantung terkadang dua kali dari frekuensi denyut jantung normal (Guyton & Hall, 1997). Seperti yang telah disebutkan pada Bab II bahwa terjadinya peningkatan denyut nadi pekerja COR sebelum dan sesudah bekerja disebabkan karena selama beraktivitas di lingkungan panas permintaan untuk melepaskan suhu tubuh tinggi sehingga sistem kerja jantung akan terbebani. Selama bekerja, produksi ATP akan meningkat dan harus disirkulasikan ke otot melalui darah. Oleh karenanya jantung harus berkontraksi dengan sangat maksimal untuk memenuhi kebutuhan suplai ATP ke otot dan suplai darah ke kulit untuk melepaskan temperatur. Percepatan denyut nadi/jantung juga bertujuan untuk menseimbangkan proses metabolismenya agar setiap organ tubuh mendapat suplai darah yang cukup (King, 2004).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji t dua sisi diketahui bahwa perbedaan rata-rata antara denyut nadi sebelum dan sesudah bekerja adalah berbeda secara nyata dengan nilai probabilitas < 0,025 (0,0045 < 0,025).

N = 24

= Batas normal

Tabel V.14. Data hasil pemeriksaan denyut nadi pekerja COR sebelum dan sesudah bekerja

V.5 Penyakit Akibat Paparan Panas

Untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaruh paparan panas terhadap kondisi kesehatan pekerja maka dilakukan wawancara untuk mengetahui keluhan-keluhan yang dialami oleh pekerja akibat paparan panas suhu ekstrim.

Wawancara dilakukan terhadap 24 orang pekerja yang bekerja di lingkungan kerja panas bersuhu ekstrim yaitu ruang peleburan dan pengecoran unit COR I dan II.

Pada Tabel V.15 berikut ini ditampilkan data hasil wawancara mengenai keluhan- keluhan yang dialami oleh pekerja:

Denyut Nadi (denyut/menit) Pekerja

sebelum sesudah

Perubahan denyut nadi (%)

C1-01 60 60 0

C1-03 89 95 6,7 C1-04 95 88 -7,4 C1-05 97 96 -1,0 C1-06 94 91 -3,2 C1-08 85 88 3,5 C1-09 84 90 7,1 C1-10 60 73 21,7 C2-01 91 84 -7,7 C2-02 62 71 14,5 C2-03 94 84 -10,6 C2-04 83 73 -12,0 C2-05 69 91 31,9 C2-06 84 92 9,5 C2-08 98 101 3,1 C2-09 67 71 6,0 C2-10 64 83 29,7 C2-11 69 77 11,6 C2-12 67 76 13,4 C2-13 76 96 26,3 C2-15 67 75 11,9 C2-17 60 96 60,0 C2-18 72 84 16,7 C2-19 74 77 4,1 Rata-rata 78 84 9,8

Tabel V.15. Data hasil wawancara mengenai keluhan keluhan pekerja

Keluhan keluhan yang dirasakan pekerja tersebut dapat menjadi gejala awal akan timbulnya penyakit akibat paparan panas seperti yang telah dijelaskan pada Bab II dan menjadi peringatan untuk segera mengambil tindakan atau keputusan berguna mencegah terjadinya penyakit akibat paparan panas suhu ekstrim.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa penyakit akibat panas yang dialami oleh pekerja yaitu Heat rash atau disebut juga biang keringat. Hal ini didukung dari hasil wawancara dimana terdapat 37,5% (9 orang) menderita biang keringat. Terjadi hal ini disebabkan karena keringat yang keluar melalui permukaan tubuh tidak dapat menguap akibat tertutup pakaian (OSH Department of labor Wellington New Zealand, 1997).

Keluhan kode

pekerja

biang keringat

pandangan gelap

sesak

nafas haus pusing lelah/lemas

C1-01 √ √

C1-03 √ √

C1-04 √ √ √ √

C1-05 √

C1-06 √ √ √ √

C1-08 √ √ √ √

C1-09 √

C1-10 √ √ √ √

C2-01 √

C2-02 √ √

C2-03 √ √ √

C2-04 √ √ √

C2-05 √ √ √

C2-06 √ √

C2-08 √ √ √ √

C2-09 √ √ √ √

C2-10 √ √

C2-11 √

C2-12 √ √

C2-13 √ √ √

C2-15 √ √

C2-17 √ √

C2-18 √

C2-19 √ √