1 | P a g e Perencanaan Urban Renewal Program Drainase, Sempadan, Muara Sungai dan Hulu Sungai

Hijau Untuk Mengatasi Banjir, Limbah dan Menambah Resapan Air Tanah Berkelanjutan (Study DKI Jakarta)

Oleh : Danang Rivadhonni Abstrak

Permasalah banjir, limbah dan resapan air tanah yang berkurang menjadi isu yang menarik di kawasan perkotaaan. Sistem, program penanganan dan kontruksi fisik infrastruktur selama ini berbasis bangunan dengan beton semisal normalisasi yang membangun sempadan dengan tanggul atau beton dengan membabat habis bagian hijau yang ditumbuhi pohon dan semak-semak. Contoh lain membangun Kanal barat dan Timur dengan sempadan berupa tanggul beton. Bagaimana air bisa meresap dan mengurangi limpasan hujan jika situasinya seperti ini?. Seharusnya sikap yang tepat yaitu bukan membangun tanggul beton tetapi dengan tidak membangun di sempadan sungai dan pinggir pantai. Konsep ini mencoba menawarkan desain bagaimana mengurangi limpasan air ke sungai secara maksimal, dengan menambah unsur hijau (pohon, bambu, enceng gondok dan semak belukar) dan dan bahan alami (batu, kerikil, pasir, arang) sehingga air mampu diresapkan secara maksimal. Air yang menuju sungai diharapkan jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Pembangunan desain ini membutuhkan konsolidasi tanah dengan slogan membangun tanpa menggusur yang melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

PENDAHULUAN

2 | P a g e Infrastruktur yang dibangun selama ini belum mengoptimalkan penyerapan air hujan. Jalan dibangun dengan perkerasan aspal atau beton yang tidak menyerap air hujan. Pohon-pohon peneduh sempadan jalan diganti dengan taman bunga atau tumbuhan pendek lainnya yang tentu saja kuantitas serapan air semakin berkurang dan evaporasi (penguapan) semakin bertambah. Air dialirkan ke drainase beton yang tidak menyerap air, dan langsung menuju sungai yang sempadannya juga dibangun dari beton. Bangunan rumah rapat dan padat hampir tidak ada sejengkal tanah terbuka di pinggir sungai. Sementara itu, pemahaman umum dan “wajar” untuk memperkuat bangunan di pinggir sungai dan pantai agar tidak terkena erosi dan abrasi maka dibangun tanggul beton. Begitupula untuk menanggulangi banjir, solusi yang ditawarkan adalah dengan normalisasi sungai dalam arti mengeruk dan membuat tanggul beton. Bagaimana air bisa meresap dan mengurangi limpasan air hujan jika situasinya seperti ini?. Seharusnya sikap yang tepat yaitu bukan membangun tanggul beton tetapi dengan tidak membangun di pinggir pantai sungai dan sempadan sungai.

Limbah rumah tangga, area perkantoran, rumah sakit dan area pusat komersial seringkali dibuang begitu saja ke drainase dan mengalir menuju sungai yang membuat air sungai-sungai di kota-kota besar menjadi hitam, berbau dan keruh serta penuh dengan sampah. Sungai-sungai akan bermuara ke pantai yang mencemari pantai dan merusak ekosistem. Jika pembangunan perkotaan mengikuti arus/pola seperti selama ini dan tidak ada “reformasi” maka akan sulit dibayangkan air sungai kota besar dapat jernih dan bebas sampah.

Solusi terhadap banjir, serapan air tanah dan limbah memerlukan perencanaan pembangunan yang komprehensif. Tidak hanya melibatkan pemerintah kota saja tetapi melibatkan pemerintah kota penyangga dan melibatkan penataan ruang di kawasan hulu dan hilir. Kota-kota yang biasanya berlokasi di dataran rendah sekitar pantai, mendapatkan limpasan air hujan dan aliran sungai dari daerah hulu. Oleh karena itu daerah hulu harus ditata sedemikian rupa agar pertumbuhan bangunan tidak pesat. Sementara di lain sisi, kebutuhan kawasan industri dan perumahan bagi pekerja seperti di kota besar Jakarta tidak mampu dicukupi oleh pemerintah kemudian harus bergeser di daerah pinggiran yang juga meliputi daerah hulu sungai seperti Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Depok. Akibatnya semakin banyak industri dan perumahan di daerah tersebut yang mengambil air tanah (dalam atau dangkal) sementara di lain sisi resapan air hujan semakin berkurang.

Solusi yang ditawarkan dalam tulisan ini berupa konsep desain perencanaan urban renewal

3 | P a g e RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Perencanaan Desain Urban Renewal Program Drainase, Sempadan, Muara Sungai dan Hulu Sungai Hijau Untuk Mengatasi Banjir, Limbah dan Menambah Resapan Air Tanah Berkelanjutan (Study DKI Jakarta)?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perencanaan

A.1. Proses Perencanaan

Menurut Conyers & Hills (1984), gambar planning process sebagai berikut:

Tahapan tersebut di atas saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Tiap tiap tahapan memiliki teknik dan struktur organisasi tersendiri. Dalam setiap tahapan, orang-orang yang terlibat dalam perencanaan tersebut harus saling berkomunikasi satu dengan lainnya. Pada kenyataan, proses perencanaan di dunia nyata jauh lebih komplek daripada gambar di atas. Seperti halnya kompleksitas perencanaan nasional atau

Decision to adobt Planning

Establish Organisational Framework For Planning

Specify Planning Goals

Formulate Objectives

Collect and Analyze Data

Identify Alternative Course of Action

Appraise Alternative Course of Action Select Prefered Alternative

Implement

4 | P a g e perencanaan regional, siklus keterkaitan antar tahapan perencanaan dan adakalanya tempo penyelesaian tiap-tiap tahapan yang berbeda-beda. Conyers dan Hills (1984), juga menyebutkan bahwa terjadinya perbedaan antara teori dan prakteknya seringkali diakibatkan karena:

1. Waktu yang tidak memadai 2. Data

3. Kemampuan manusia

4. Komunikasi yang tidak memadai antara planner, politisi dan administrator. Alur proses perencanaan secara umum dalam Djoko Sujarto (2011) sebagai berikut:

Sedangkan perencanaan wilayah dan kota mempunyai jenjang/hierarki tertentu yang sesuai cakupan perencanaan tersebut sebagaimana berikut:

1. Perencanaan nasional mencakup seluruh wilayah Negara. Perencanaan nasional dimaksudkan untuk memberi acuan dasar dan pedoman pembangunan nasional di dalam memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk kesejahteraan seluruh bangsa. Secara fisik biasanya perencanaan nasional tidak dapat digambarkan secara nyata. Perencanaan nasional tidak bersubordinasi kepada jenjang yang lebih tinggi. 2. Perencanaan Regional atau wilayah yang lingkupnya meliputi suatu territorial yang

luas menyangkut kota-kota, wilayah perkotaan, desa-desa dan wilayah perdesaan serta wilayah kegiatan fungsional tertentu. Dalam hal ini termasuk pula unsur lingkungan alami dan binaan. Dalam perencanaan wilayah ini dapat meliputi suatu wilayah geografis seperti wilayah aliran sungai, wilayah pantai dll atau suatu daerah administratif seperti propinsi.

3. Perencaaan Kota yaitu penataan dan pengaturan ruang dalam lingkup kota yang terbentuk oleh beberapa lingkungan dan kawasan fungsional-city space.

Data sebagai masukan (INPUT)

PROSES ANALISIS Sintesa sebagai Keluaran (OUTPUT)

5 | P a g e 4. Perencanaan lingkungan yaitu perencanaan yang menyangkut kepentingan

kelompok lebih besar yang terbentuk oleh beberapa kelompok rumah tangga atau keluarga atau oleh beberapa kegiatan fungsional sehingga membentuk suatu ‘kawasan fungsional’ secara keruangan, ini disebut community space.

5. Perencanaan keluarga/rumah tangga yaitu perencanaan beberapa individu yang membentuk kelompok yang mempunyai keterhubungan keluarga dengan territorial wilayahnya yang membatasi tempat kelompok tersebut seperti misalnya rumah sebagai family space.

6. Perencanaan individu adalah perencanaan manusia secara pribadi yang mempunyai kepentingan pribadi dengan teritorialnya yang sangat terbatas yaitu sekitar individu itu (individual space).

Perencanaan tersebut merupakan sebuah sistem. Perencanaan nasional dijabarkan menjadi perencanaan regional/wilayah begitu juga seterusnya. Proses perencanaan

bottom up disini merupakan upaya penjaringan aspirasi ataupun dialog dari tingkat bawah (individu) kemudian menjadi kesepakatan perencanaan lingkungan sampai dengan perencanaan kota/kabupaten. Sebagai contoh adalah musyawarah tingkat RT, RW, desa/kelurahan, kecamatan kemudian tingkat kabupaten/kota melaksanakan musyawarah perencanaan pengembangan daerah (musrenbangda) untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah begitupun sampai tingkat ke paling atas (musrenbangnas dengan produk RKP). Apabila inisiasi diawali dari perencanaan tingkat atas dulu maka diperlukan sosialisasi, dialog dan penyesuaian dengan RKPD yang sudah ada.

A.2. Penyusunan RTR dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Adapun proses teknis perencanaan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) dalam Pontoh & Kustiwan (2009) sebagai berikut:

1. Penentuan Arah Pengembangan.

6 | P a g e administratif. Selain itu diperlukan peninjauan terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan dan keamanan.

2. Identifikasi Potensi Dan Masalah Pembangunan

Tahapan ini mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam suatu wilayah perencanaan wilayah Kota/kawasan perkotaan untuk mewujudkan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program pembangunan kota/kawasan perkotaan jangka panjang. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan: a. Perkembangan sosial kependudukan

b. Prospek pertumbuhan ekonomi c. Daya dukung fisik dan lingkungan

d. Daya dukung prasarana dan fasilitas perkotaan

3. Perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan, Tahapan mencakup:

a. Perumusan visi, misi dan tujuan pembangunan wilayah kota/kawasan perkotaan. b. Perkiraan kebutuhan pengembangan yang mencakup pengembangan

kependudukan, pengembangan ekonomi perkotaan, kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi perkotaan, pengembangan lahan perkotaan (kebutuhan ekstensifikasi, kebutuhan intensifikasi dan ketersediaan lahan) dan perkiraan kebutuhan sarana dan prasarana.

c. Perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/kawasan Perkotaan 4. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

7 | P a g e Adapun proses penyusunan dokumen perencanaan ruang kabupaten/kota secara resmi dapat melihat “Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah”, dan “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2009, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten”. Secara ringkas proses teknis perencanaan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang (RTRW) resmi1 adalah sebagai berikut:

I. Azas Penyusunan RTRW Kota

Proses dan prosedur penyusunan sampai dengan implementasi RTRW kota disyaratkan berlandaskan atas asas:

• keterpaduan;

• keserasian;

• keselarasan dan keseimbangan;

• keberlanjutan;

• keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan;

• kebersamaan dan kemitraan;

• pelindungan kepentingan umum;

• kepastian hukum dan keadilan; serta

• asas akuntabilitas.

Komponen utama penyusunan RTRW kota meliputi tahap:

• persiapan,

• proses pengumpulan data dan informasi,

• proses analisis,

• proses perumusan konsep yang dituangkan dalam konsep pengembangan dan materi teknis, serta

• penyusunan naskah raperda.

1

8 | P a g e II. Pentahapan Penyusunan RTRW

Prosedur pentahapan penyusunan RTRW kota melibatkan semua pemangku kepentingan dan prosedur legalisasi. Waktu yang dibutuhkan untuk proses penyusunan dan penetapan RTRW kota diupayakan seefektif mungkin, maksimal selama 24 (dua puluh empat) bulan, dapat terdiri atas : tahapan persiapan, pengumpulan data, analisis, perumusan konsepsi, dan penyusunan raperda membutuhkan waktu antara 8 (delapan) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan; dan selebihnya digunakan untuk proses legalisasi.

III. Proses Penyusunan RTRW Kota terdiri dari kegiatan:

• Persiapan penyusunan RTRW kota;

• Pengumpulan data yang dibutuhkan

• Pengolahan dan analisis data;

• Perumusan konsep RTRW kota; dan

• Penyusunan Raperda tentang RTRW kota. IV. Prosedur Penyusunan RTRW Kota, mencakup:

• Pembentukan tim penyusunan RTRW kota;

• Pelaksanaan penyusunan RTRW kota;

• Pelibatan peran masyarakat di tingkat kota dalam penyusunan RTRW kota;

• Pembahasan Raperda tentang RTRW kota.

B. Urban Renewal

Menurut istilah bahasa urban renewal2 adalah the rehabilitation of city areas by renovating or replacing dilapidated buildings with new housing, public buildings, parks,

roadways, industrial areas, etc., often in accordance with comprehensive plans. Sedangkan definisi lainnya3 adalah the process where an urban neighborhood or area is improved and rehabilitated. The renewal process can include demolishing old or

run-down buildings, constructing new, up-to-date housing, or adding in features like a theater or stadium. Urban renewal is usually undergone for the purposes of persuading

wealthier individuals to come live in that area.

2

http://dictionary.reference.com/browse/urban-renewal

3

9 | P a g e C. Drainase, Limpasan, Sempadan Sungai dan Tanggul Sederhana Penjernih Air

Drainase4 adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air atau ke bangunan resapan buatan. Pengertian drainase perkotaan adalah sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan (urban) yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan di daerah permukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Pengertian tentang drainase kota menurut SK menteri PU 239 tahun 1987 adalah jaringan pembuangan air yang berfungsi mengeringkan bagian-bagian wilayah administrasi kota dan daerah urban dari genangan air, baik dari hujan lokal maupun luapan sungai yang melintas di dalam kota. Drainase berwawasan lingkungan5 adalah pengelolaan drainase yang tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan.

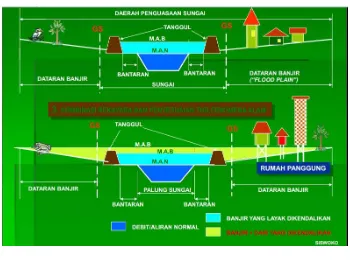

Menurut Kamus International Commission on Irrigation and Drainage (ICID), banjir (flood) adalah: “A Relatively high flow or stage in a river , markedly higher than usual; also the inundation of low land which may result there from. A body of water raising,

swelling and overflowing land not usually thus covered”. Adapun gambar6 konsep banjir dan sempadan sungai sebagai berikut:

Gambar 1

4

Dalam file presentasi Siswoko

5

Dalam file presentasi Siswoko

6

10 | P a g e Gambar 2

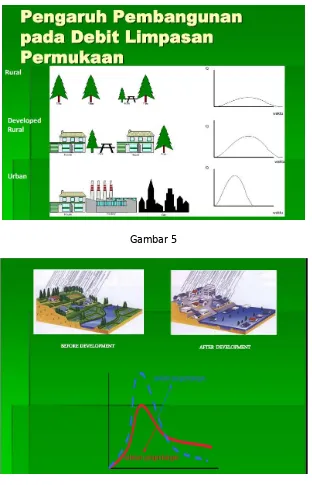

11 | P a g e Definisi limpasan adalah semua air yang mengalir lewat suatu sungai bergerak meninggalkan daerah tangkap sungai (DAS) tersebut tanpa memperhatikan asal/jalan yang ditempuh sebelum mencapai saluran (surface atau subsurface). Adapun gambar7 ilustrasi limpasan air di perkotaan sebagai berikut:

Gambar 4

Gambar 5

7

12 | P a g e Penelitian Adhibaswara dkk (2011) menyebutkan bahwa pemanfaatan sumber mata air, baik berupa mata air langsung maupun air sungai untuk dikelola sehingga bisa didistribusikan ke masyarakat setempat dengan metode dan material yang sederhana, ekonomis, kuat, serta perawatan yang mudah. Pemanfaatan sumber air terdekat yang paling terjangkau, biasanya berupa aliran sungai. Sumber air tersebut kemudian akan ditampung dengan cara pembuatan tanggul sederhana yang terbuat dari tumpukan batu, batang kelapa, bambu, ijuk, dan batang besi sebagai porosnya. Di tempat penampungan ini nantinya akan dibuat saringan alami berupa enceng gondok sebagai penyaring kimiawi serta tumpukan kerikil, pasir, dan arang batok kelapa sebagai saringan fisis. Hal ini bertujuan untuk menyaring air kotor yang berasal dari sumber air menjadi air bersih yang layak digunakan. Dengan begitu akan dihasilkan air bersih yang bisa diambil langsung oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Penelitian mereka juga menghitung kebutuhan anggaran pembuatan tanggul penjernih air seluas 6 x 5 meter hanya sebesar Rp.727.000,-.

D. Fungsi Batu, Kerikil, Pasir, Arang Batok, Enceng Gondok, Tanam Bambu dan Semak Belukar Pada desain yang akan disampaikan selanjutnya, mendasarkan pada komponen infrastruktur dari bahan-bahan alami bermanfaat seperti batu, kerikil, pasir, arang batok, enceng gondok, tanam bambu dan semak belukar. Batu, kerikil, pasir, arang batok sudah umum dipakai sebagai bahan8 penjernih air alami yang akan meresapkan air ke tanah. Enceng gondok9 bermanfaat menetralisir kandungan zat kimia berbahaya untuk kemudian baru air dialirkan ke sungai. Enceng gondok mampu menyerap zat paling berbahaya dalam air yaitu raksa (Hg) sebesar 1,88mg/g. Bambu10 merupakan tumbuhan yang paling besar manfaatnya dalam menyerap hujan hingga lebih dari 62% dan menyimpan air selama 20 tahun serta mampu menahan erosi. Semak belukar yang dapat terdiri dari kangkung11 dan tumbuhan lainnya juga mampu menetralisir zat kimia dan menahan erosi air sungai.

Tulisan DR. Hasim, DEA di Kompas 2 Juli 2003 dalam :

http://repository.gunadarma.ac.id/157/1/Pengelolaan%20Air%20Secara%20Ekonomis%20Dengan%20Penggunaan %20Tanggul%20Batang%20Kelapa%20Serta%20Penjernih%20Air%20Alami_UG.pdf , serta

https://klinikpengobatanalami.wordpress.com/2013/06/27/tanaman-penyaring-dan-penjernih-air-secara-alami/

10

Penelitian J.A Jensen Universitas Eindhoven-Belanda tahun 2000 di

http://rumahbambu-rumahbambu.blogspot.co.id/2011/11/sejuta-manfaat-bambu-bagi-kehidupan.html , serta http://www.caraterunik.com/2014/10/pohon-bambu-penyerap-air-hujan.html

11

13 | P a g e E. Perencanaan Bottom-Up dan Konsolidasi Tanah Swadaya

E.1. Proses Perencanaan Bottom Up

Konsep perencanaan bottom up merupakan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat sebagai element paling bawah. Hal ini merupakan reaksi bahwa objek dan subjek pembangunan merupakan masyarakat itu sendiri sehingga setiap kebutuhan, permasalahan dan tujuan pembangunan yang berdampak pada suatu wilayahnya dapat sesuai dengan yang diharapkan. Apabila terkait dengan kebijakan perencanaan yang lebih tinggi tingkatannya, maka seyogyanya implementasi dari pelaksaan tersebut sejalan dengan perencanaan di bawahnya yang telah disepakati masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan sosialisasi, proses dialog dan penyesuaian atau penyamaan tujuan dan langkah pelaksanaan pembangunan selanjutnya.

Menurut Nurzaman (2012), konsep perkembangan dari bawah (bottom-up) merupakan reaksi dari adanya anggapan bahwa konsep perkembangan dari atas (top down) tidak tepat bagi Negara berkembang. Berbeda dengan pengembangan dari atas yang menekankan perkembangan wilayah (atau kota) terpilih dengan sektor perkembangan yang terpilih pula, pengembangan dari bawah menekankan perkembangan yang terintegrasi antara semua sektor sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas kepada individu serta kelompok sosial dalam wilayah berbasis territorial. Pengembangan ini menekankan mobililisasi dari kelompok dan sumber daya masyarakat dalam skala kecil atau menengah untuk manfaat bersama dilihat dari segi sosial, ekonomi maupun politik. Jelas hal ini sangat berbeda dilihat dari pengembangan yang diukur hanya dari kemajuan ekonomi seperti dalam pembangunan dari atas. Orientasi dari produksi harus diubah dimana tidak ditujukan untuk ekspor akan tetapi untuk kepentingan wilayah sendiri.

Menurut definisi istilah bahasa bottom-up approach12 adalah menyatukan kembali beberapa sistem untuk membangun sistem yang lebih besar, sehingga membuat sub-sistem asli muncul dari sub-sistem yang tiba-tiba muncul. Dalam pendekatan bottom-up

elemen dasar individu sebagai sistem yang pertama ditentukan dengan sangat rinci . Unsur-unsur ini kemudian dihubungkan bersama untuk membentuk sub-sistem yang lebih besar, yang kemudian pada gilirannya terkait, kadang-kadang dalam berbagai tingkatan, hingga terbentuk level sistem tertinggi dan lengkap terbentuk. Strategi ini menyerupai " model benih" , dimana awal kecil tapi akhirnya tumbuh menjadi sangat komplek dan lengkap. “Strategi Organik" dapat menjalin elemen dan sub-sistem, yang

12

14 | P a g e dikembangkan dalam isolasi dan tunduk pada optimasi/pengambilan keputusan lokal untuk mewujudkan tujuan global.

Proses perencanaan menurut Soegijoko (2011) yang semula top down dan sentralistis, sekarang sangat bottom up dan terdesentralistis. Daerah yang berhak menentukan dan bertanggungjawab terhadap pembangunan yang terjadi di daerahnya. Pergeseran ini sebagai akibat dari dorongan dunia untuk demokrasi, penyelenggaraan good governance, perencanaan pembangunan yang partisipatif, pelibatan swasta dalam pembangunan, serta penetapan otonomi daerah.

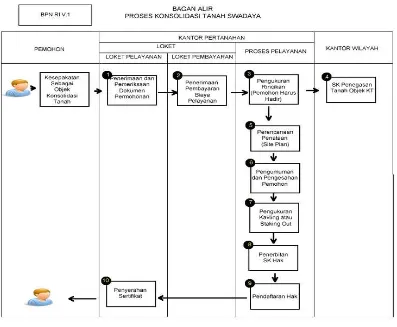

E.2. Konsolidasi Tanah Swadaya

Konsolidasi tanah swadaya merupakan salah satu jenis layanan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Badan Pertanahan Nasional/Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola area perumahannya. Perencanaan Bottom Up sangat berperan dalam proses konsolidasi tanah swadaya ini. Masyarakat harus bermusyawarah dan sebagian besar menyepakati proses ini. Konsolidasi tanah swadaya sangat dibutuhkan guna menata pemukiman padat yang berdiri di sepanjang sempadan sungai, muara sungai dan hulu sungai.

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman memberikan pengaturan tentang pembangunan lingkungan siap bangun yang dilakukan oleh masyarakat pemilik tanah dengan melalui konsolidasi tanah, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Pematangan tanah.

b) Penataan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah. c) Penyediaan prasarana lingkungan.

d) Penghijauan lingkungan.

e) Pengadaan tanah untuk sarana lingkungan.

Dari Pasal 1 butir 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4 Tahun 1991 dinyatakan bahwa konsolidasi tanah adalah kebijaksanaan Pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, sesuai dengan tata ruang wilayah, serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, yang bertujuan untuk meningkatan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat secara langsung, baik di wilayah kota maupun desa.

15 | P a g e yang mengatur semua bentuk tanah yang semula tidak teratur dalam hal bentuk, luas atau letak melalui penggeseran letak, penggabungan, pemecahan, pertukaran, penataan letak, penghapusan atau pengubahan serta disempurnakan dengan adanya pembangunan fasilitas umum seperti : jalan, saluran, jalur hijau dan sebagainya, sehingga menghasilkan pola pengusaan dan rencana penggunaan atau penyelenggaraan pemanfaatan tanah yang lebih baik dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pasal 4 ayat (2) Peraturan-Peraturan Kepala BPN Nomor : 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah menjelaskan bahwa konsolidasi tanah baru dapat dilakukan apabila sekurang-kurangnya 85 % (delapan puluh lima persen) dari pemilik tanah yang luas tanahnya meliputi sekurang kurangnya 85 % (delapan puluh lima persen) dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasi menyatakan persetujuannya.

Sedang dilihat dari segi fungsi konsolidasi sebagai kebijakan pengadaan tanah perkotaan di Indonesia dikenal dua macam pendekatan dalam pelaksanaan konsolidasi, yaitu : 1) Top Down Approach,

Yaitu pendekatan yang merupakan implementasi dari rencana pembangunan yang telah digariskan pemerintah terhadap daerah-daerah yang ditentukan sebagai obyek konsolidasi. Untuk membiayai pelaksanaan konsolidasi dana disediakan dari APBN/APBD sehingga peserta konsolidasi hanya dikenal sumbangan tanah untuk pengadaan prasarana saja.

2) Bottom Up Approach,

Yaitu pendekatan yang berasal dari usulan masyarakat pemilik tanah yang telah terkoordinir dan berkeinginan untuk mengatur tanahnya lewat program konsolidasi. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kesadaran masyarakat akan penataaan dan keserasian lingkungan. Masyarakat pemilik tanah kemudian mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk dilakukan konsolidasi di tanah yang mereka miliki. Biaya pelaksanaan proyek ditanggung oleh peserta konsolidasi secara bersama-sama. Masyarakat dikenai sumbangan tanah untuk prasarana dan pelaksanaan proyek.

Proses Konsolidasi Tanah Swadaya selama 210 hari dengan persyaratan13 pengajuan layanan adalah sebagai berikut:

13

16 | P a g e 1. Formulir permohonan (memuat Identitas diri, luas, letak dan penggunaan tanah

yang dimohon) yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan

3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

4. Bukti penguasaan/pemilikan tanah 5. Kesepakatan/persetujuan peserta 6. Sket Lokasi yang dimohon

7. Pelepasan hak untuk dimohon hak kembali

Adapun bagan proses14 konsolidasi tanah sebagai berikut: Gambar 6

14

17 | P a g e PEMBAHASAN

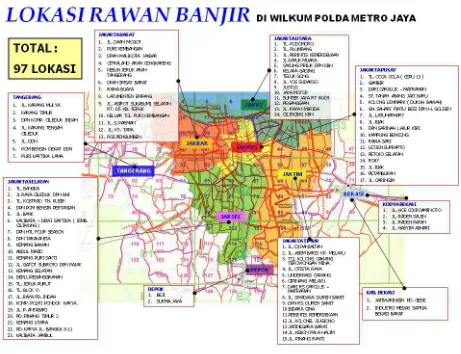

Gambaran Umum DKI Jakarta

Sumber berita15 telah menyebutkan bahwa sejak tahun 2012 sebanyak 13 sungai berpotensi menimbulkan banjir di DKI Jakarta, khususnya memasuki musim penghujan. Sungai tersebut adalah Kali Mookervart, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Grogol, Kali Baru Barat, Kali Ciliwung, Kali Baru Timur, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Cakung. Untuk mengantisipasi banjir di Jakarta, BNPB telah membuat aliran empat pengendali banjir yaitu Cengkareng Drain, Banjir Kanal Barat, Cakung Drain dan Banjir Kanal Timur. Berikut peta16 rawan banjir:

Gambar 7

15

http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/11/19/mdq562-13-sungai-di-jakarta-berpotensi-banjir

16

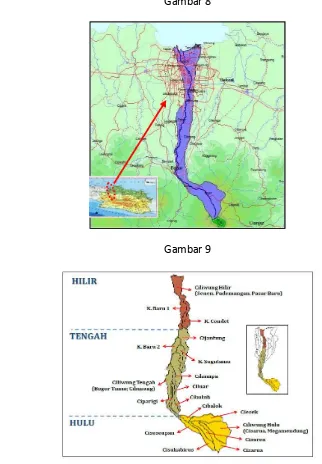

18 | P a g e Sungai Ciliwung17 merupakan sungai yang masuk dalam DAS (DAS Ciliwung) berhulu di Gunung Pangrango, Jawa Barat. Sungai ini mengalir melalui Puncak, Ciawi, lalu membelok ke utara melalui Bogor, Depok, Jakarta dan bermuara di Teluk Jakarta. Dari Kota Jakarta, alirannya bercabang dua di daerah Manggarai: yang satu melalui tengah kota, antara lain sepanjang daerah Gunung Sahari, dan yang lain melalui pinggir kota, antara lain melalui Tanah Abang. Berikut gambar-gambar18 DAS sungai Ciliwung:

Gambar 8

Gambar 9

17

http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/207/Ciliwung-Sungai

18

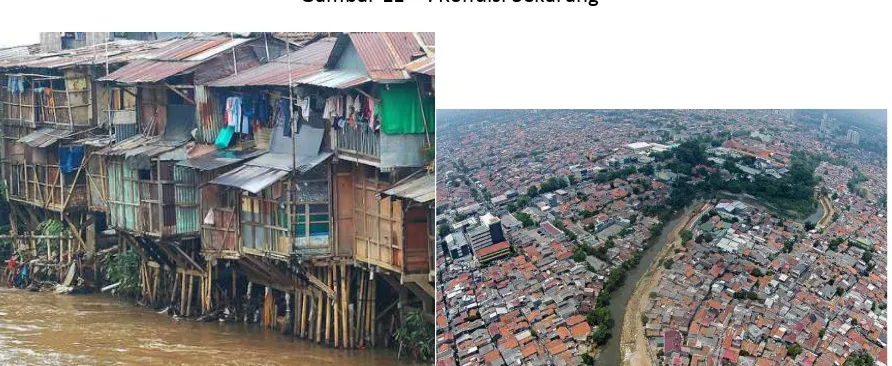

19 | P a g e Dahulu Sungai Ciliwung airnya digunakan sebagai sumber air minum penduduk. Air sungai ini pada tahun 1689 belum tercemar dan bisa digunakan sebagai air minum. Pada tahun 1740 air sungai ini sudah dianggap tidak sehat karena segala sampah dan buangan air limbah rumah sakit dialirkan ke sungai. Banyak pasien menderita disentri dan kolera. Berikut gambar-gambar kondisi Kali CIliwung dulu dan sekarang:

Gambar 1019 : Kondisi Tahun 1680an

Gambar 1120 : Kondisi Sekarang

Beberapa area sempadan sungai ciliwung sejak di daerah hulu telah dibangun dengan bangunan tanggul beton. Normalisasi dilakukan dengan mengeduk dan membangun tanggul beton. Kondisi ini tidak berkontribusi pada penyerapan air limpasan. Adapun gambar-gambar tersebut sebagai berikut:

19

http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/207/Ciliwung-Sungai

20

20 | P a g e Gambar 1221 Gambar 1322

Sumber berita23 menyebutkan bahwa menurut Ahli Geografi UI, Dr. Eko Kusratmoko, tidak semua Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung mengalami kerusakan dan menjadi penyumbang sampah dan limbah. Daerah yang banyak menyumbang adalah yang banyak terdapat pemukiman dan melewati pusat kota Jakarta. Setiap DAS mempunyai karakter yang berbeda dilihat dari penggunaan lahan dan kualitas airnya. Dahulu, sebagian wilayah Jakarta adalah rawa. Rawa kemudian banyak diubah menjadi lahan sawah, yang kemudian diubah lagi menjadi perumahan dan perkantoran. Jadi sejak dulu sebenarnya Jakarta adalah lahan basah. Rawa sendiri adalah tempat retensi air, yang berfungsi untuk menyimpan air, bukan daerah resapan. Hal tersebut menyebabkan jika ada ada hujan besar air menjadi kedap dan tidak bisa menyerap. Fungsi rawa sebenarnya adalah sebagai pengatur dan penjaga stabilitas proses hidrologis. Sementara itu, jika dilihat dari sisi lereng Ciliwung, Guru Besar Fakultas Teknik UI, Prof.Dr.Ir.Tommy Ilyas, M.Eng, mengatakan saat ini ada berbagai bangunan yang dibangun di tepi tebing Ciliwung. Sebaiknya, kata dia, pada jarak 10 meter dari tepi lereng sebenarnya tidak diperbolehkan dibangun bangunan karena sangat berisiko menimbulkan longsor.

Kali Mookervart adalah sebuah saluran air di provinsi Jakarta yang dirancang oleh ahli hidrologi pada tahun 1678-1689. Saluran ini menghubungkan Kali Angke dengan Cisadane di Kota Tangerang. Saluran dengan diameter sekitar 25-30 meter ini merupakan salah satu saluran penting dalam sistem pengendalian banjir kota Jakarta.

Kali Angke adalah sungai yang namanya diberikan setelah terjadinya peristiwa pembantaian etnis Tionghoa selama tiga hari oleh VOC di Batavia pada tanggal 9 Oktober 1740. Angke sendiri sebenarnya berasal dari dialek Hokkian, yang berarti Kali Merah. Sungai ini berhulu di kelurahan Menteng, Bogor Barat, Jawa Barat. Kemudian melewati Tangerang Selatan, Kota

21

www.mongabay.co.id

22

www.antaranews.com

23

21 | P a g e Tangerang dan bermuara di Jakarta Barat di wilayah Muara Angke. Sungai ini tidak pernah kering selama musim kemarau, karena berhulu langsung di wilayah pegunungan di daerah Bogor, sebagaimana Kali Pesanggrahan dan Ciliwung. Sungai Ini membuat wilayah Jakarta Barat khususnya Duri Kosambi kebanjiran pada awal tahun 2015. Ketinggian air saat itu mecapai 300 Cm dengan status Siaga 1. Ketinggian air naik disebabkan hujan lokal yang sangat lebat di jakarta khususnya Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat.

Kali Pesanggrahan adalah sungai yang mengalir dari Kabupaten Bogor, Kota Depok, Jakarta Selatan, hingga akhirnya ke Tangerang, Banten. Sungai ini melewati Kecamatan Tanah Sereal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Limo, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Pesanggrahan, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Kebun Jeruk, hingga akhirnya ke Cengkareng. Berdasarkan data tahun 2005, 55 persen Sub-Daerah Aliran Sungai Kali Pesanggrahan telah ditempati oleh perumahan, hanya 7 persen yang masih berupa hutan, 20 persen sawah, dan 13 persen lading.

Kali Krukut adalah sungai sepanjang 40 km yang mengalir dari Situ Citayam, Bogor, Depok, Jagakarsa, Cilandak, Pasar Minggu, Kemang, Mampang Prapatan, Gatot Subroto, Setiabudi, Tanah Abang, Pecinan Glodok, bercabang di bawah Jembatan Toko Tiga Pancoran, melewati Pertokoan Gloria sampai di Bawah Jembatan Harco, hingga berakhir di Kali Ciliwung. Awalnya Kali Krukut merupakan sungai yang bersih dan menjadi tujuan wisata di bawah pemerintahan Belanda, namun kemudian karena padatnya pemukiman penduduk dan kurangnya pengelolaan sungai, airnya berubah menjadi kehitaman dan penuh sampah, serta meluap saat banjir.

Kali Sunter adalah sebuah sungai yang mengalir di bagian timur kota Jakarta, yang memiliki aliran sungai utama sepanjang 37 km serta memiliki daerah aliran sungai seluas 73.184.092 m2. Debit airnya adalah 83,8 mm3 saat curah hujan mencapai 100 mm. Daerah aliran sungai ini sangat padat penghuninya, dan sering terjadi banjir. Di sepanjang sisi aliran sungai ini terdapat lima danau yang total luasnya adalah 37.2 ha, dan direncanakan pada masa depan 11 danau kecil lainnya akan dibangun untuk mengendalikan banjir dengan luas mencapai 163.74 ha. Berbagai sumber pendapat dan berita dapat disimpulkan bahwa banjir Jakarta terjadi karena tidak tertatanya pembangunan kota tanpa mempertimbangkan kontur bertopografi rendah, banyak rawa maupun danau, kurang resapan air hujan (RTH) serta pembangunan padat di sempadan sungai. Begitu pula drainase yang tidak berjalan optimal dan tidak menyerap air. Adapun sumber berita24 menyebutkan bahwa di tahun 2014 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbaiki drainase di 40 ruas jalan nasional milik pemerintah pusat. Itu dilakukan, karena mayoritas trotoar jalan protokol di Jakarta tidak memiliki mulut air untuk saluran pembuangan sehingga banjir terjadi.

24

22 | P a g e Desain Drainase Hijau

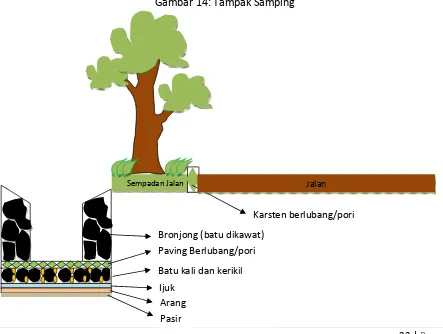

Desain drainase ini memungkinkan air hujan dari jalan melalui karsten berlubang dan saluran kecil menuju drainase. Air hujan terserap di sepadan hijau jalan dengan cepat karena kombinasi dari pohon besar dan tanaman rumput atau tanaman lainnya. Air limpasan bergerak lebih lambat menuju drainase kemudian diserap serta dijernihkan oleh batu kali, pasir, ijuk, dan arang. Sementara disisi kanan kiri drainase terbuat dari brojong (batu kali ditata dan diikat kawat) memungkinkan penyerapan ke samping. Air limbah rumah tangga yang dibuang menuju drainase kemudian juga akan dijernihkan sebelum meresap ke dalam tanah. Di ujung pertemuan drainase antar jalur terdapat dinding penghalang yang memungkinkan air drainase tidak semuanya keluar menuju sungai namun ditahan guna memperlambat arus dan memberikan waktu lebih lama untuk terserap. Di dalam air drainase dapat diberikan ikan lele yang tahan hidup pada kondisi air buruk untuk memakan jentik-jentik nyamuk selama air masih tergenang. Dasar berupa paving berlubang dimaksudkan agar mempermudah pembersihan drainase dengan cangkul. Kombinasi Bronjong dan pohon peneduh memperkuat ponadasi penahan tekanan dari beban jalan. Adapun desain Drainase Hijau yang mampu menyerap air, mengurangi banjir dan menjernihkan air adalah sebagai berikut:

Gambar 14: Tampak Samping

Sempadan Jalan Jalan

Bronjong (batu dikawat)

Karsten berlubang/pori

Paving Berlubang/pori Batu kali dan kerikil

23 | P a g e Gambar 15 : Tampak Atas

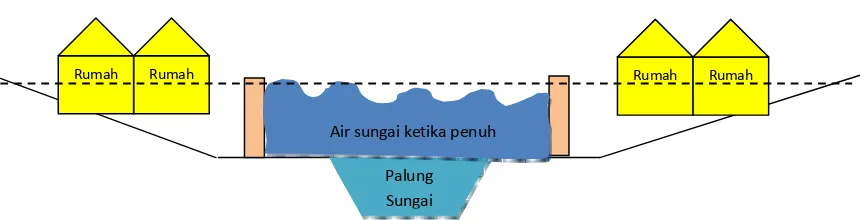

Desain Sempadan Sungai Hijau

Desain sempadan sungai hijau memungkinkan volume serapan air limpasan hujan menjadi lebih kecil dari biasanya setelah melewati drainase hijau menuju sungai. Permukaan sungai ketika banjir akan lebih rendah dari sebelumnya. Bak kontrol besar yang berisi enceng gondok juga dibangun dinding pelambat air yang lebih rendah beberapa puluh sentimeter dari permukaan atas drainase. Air dialirkan melalu saluran utama yang dibuat dari bahan penjernih seperti sebelumnya.Di beberapa tempat permukaan drainase dibuatkan pintu buangan kecil (saluran pendek yang lebih rendah-lihat gambar 15). Pintu buangan ini memungkinkan air mengalir ke segala arah dan terserap oleh bambu kemudian terserap semak belukar (kangkung, dsb) menuju sungai. Resapan air ke bawah melalui celah batu-batuan dan kerikil. Sementara di pinggir sempadan pertemuan dengan air sungai dibangun tanggul dari bambu sembari menunggu pertumbuhan akar-akar pohon dan semak-semak cukup kuat untuk menahan arus sungai di masa yang akan datang. Batu kali yang tertanam di bawah sempadan juga berfungsi mengikat akar tumbuhan dan mencegah erosi. Pemukiman penduduk digeser menjauh dari area sempadan. Pembanguan pemukiman ini dengan prosedur konsolidasi tanah swadaya. Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Bangunan

24 | P a g e dapat didesain bertingkat semacam kampung deret atau lebih jauh dengan membangun apartemen untuk memperluas ruang terbuka hijau (RTH). Kepemilikan atas properti dan sertipikat tanah harus sangat diperhatikan dan dimonitoring bersama. Adapun desain sempadan sungai hijau yang mampu menyerap air, mengurangi banjir dan menjernihkan air adalah sebagai berikut:

Gambar 16 : Tampak Samping-Sebelum Urban Renewal

Gambar 17 : Tampak Samping-Setelah Urban Renewal

Desain Muara Sungai Hijau

Desain muara sungai hijau ini dengan cara membuat lokasi di ujung sungai sebagai kawasan eko-wisata. Air sungai menuju muara diharapkan lebih bersih dan jernih. Desain yang dapat dibuat dengan membangun air terjun buatan di pintu air dan gedung pompa air (gambar 18). Air terjun buatan didesain secara indah dengan menambah unsur alam berupa batu kali yang cukup besar dan di sekelilingnya ditanami pohon besar dan bambu. Aliran air disedot oleh pompa air kemudian di terjunkan dari atas menuju ke bawah melewati bebatuan dan menjadi percikan-percikan air. Manfaat mengalirkan dari atas dan memercikkan air sungai adalah menghilangkan bau serta memasukkan oksigen sehingga kualitas air lebih baik.

Palung Sungai

Rumah Rumah Rumah Rumah

Air sungai ketika penuh

Palung Sungai Air sungai ketika penuh

Rumah Rumah

25 | P a g e Lebih jauh lagi, desain dapat diilustrasikan (gambar 19 dan 20) dengan membangun sungai sudetan dari Ciliwung menuju ke danau yang berada di dalam Taman Impian jaya Ancol, kemudian menuju ke Danau Ancol. Di area Taman Impian Jaya Ancol dibangun air terjun buatan sebagai kawasan eko-wisata. Fungsi sungai sudetan ini mengurangi debet air ketika hujan, menyerapkan air dan menjernihkannya. Sementara di muara depan Pulau Seribu Resort disulap menjadi hutan mangrove untuk konservasi dan penanggulangan abrasi. Adapun desain Muara Sungai Hijau yang mampu menyerap air, mengurangi banjir dan menjernihkan air adalah sebagai berikut:

Gambar 18: Desain Air Terjun Buatan di Pintu Air

Gambar 19: Kawasan Ancol Muara Ciliwung (sebelum)

Rumah Rumah

Ruko/Mall/Hotel

Gedung Pompa

26 | P a g e Gambar 20: Kawasan Ancol Muara Ciliwung (sesudah)

Desain Hulu Sungai Hijau

27 | P a g e evaluasi bersama-sama antara pemerintah pusat, propinsi dan pemda serta masyarakat harus benar-benar dilakukan. Adapun desain hulu sungai hijau yang mampu menyerap air, mengurangi banjir dan menjernihkan air adalah sebagai berikut:

Gambar 21: DAS Sungai Ciliwung

Proses Perencanaan (Plan, Planning, dan Planer) Urban Renewal

Proses perencanaan meliputi Plan (dokumen resmi), Planning (strategi/kegiatan) dan Planer (subjek perencana) perlu melakukan mekanisme bottom-up. Prosedur-prosdur resmi yang telah disepakati secara hukum dilakukan dengan benar dan prosedural. Semua pihak baik dari swasta, konsultan, akademisi dan masyarakat turut berperan serta dibawah komando dari pemerintah. Dimungkinkan juga pembangunan program ini dibantu dengan dana dari swasta semacam CSR. Swasta dapat menganggap proyek ini sebagai potensi bisnis karena meningkatkan nilai propertinya yang berada di sekitar proyek. Adapun strategi perencanaan konsep urbal renewal tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Sepanjang Sempadan Sungai R R

Ruko/ Mall/H Ge

P i

Pa Air

R R R

28 | P a g e Tabel 1

No Nama Program Plan Planning Planner Jangka Waktu

29 | P a g e KESIMPULAN DAN SARAN

Ide desain drainase, sempadan, muara dan hulu hijau ini diharapkan mampu menyerap air hujan lebih besar, menjernihkan limbah rumah tangga dan lumpur, serta mampu mengurangi potensi terjadi banjir. Pembangunan berbasis beton tidak memberikan solusi karena bersifat menampung tanpa menyerap air dan merusak ekosistem. Peneliitan lebih lanjut adalah dengan melakukan studio lapangan secara mendalam sehingga kebijakan dan program dapat lebih baik. Konsep pemikiran “out of the box” dan mencintai alam harus dikembangkan. Kreativitas untuk mengelola alam harus terus ditingkatkan namun tetap menjaga kelestarian alam. Setiap perencanan dan pengelolaan ruang, dampak yang ditimbulkan adalah tertuju kepada manusia sendiri. Kerusakan alam yang berdampak pada manusia adalah disebabkan oleh perbuatan (perencanaan & pelaksanaan) manusia sendiri (Q.S Ar Rum, 41-42). Perencanaan pengelolaan ruang harus bersifat jangka panjang agar bermanfaat bagi anak cucu kita, serta lebih penting mengaitkan dengan unsur religi25 (ke-Tuhan-an) sebagai bekal kehidupan akhirat, mengingat umur manusia antara 60-70 tahun saja.

25

30 | P a g e DAFTAR PUSTAKA

Adhibaswara, B., dkk. 2011. Pengelolaan Air Secara Ekonomis Dengan Penggunaan Tanggul Batang Kelapa Serta Penjernih Air Alami. Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil. Volume 4 Tahun 2011. Universitas Gunadharma.

http://repository.gunadarma.ac.id/157/1/Pengelolaan%20Air%20Secara%20Ekonomis%2 0Dengan%20Penggunaan%20Tanggul%20Batang%20Kelapa%20Serta%20Penjernih%20Air %20Alami_UG.pdf

Conyers, D., Hills, P.1984. An Introduction to Development Planning in The Third World.John Wiley & Sons.

Nurzaman, S.S. 2012. Perencanaan Wilayah dalam Konteks Indonesia. Penerbit ITB. Bandung. Premonowati, W. 2006. Tesis : Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya Untuk Perumahan

Di Kota Tegal (Studi Pengkaplingan Tanah Untuk Perumahan Di Kota Tegal). http://eprints.undip.ac.id/17701/1/WIDHYASIH_PREMONOWATI.pdf

Pontoh, N.K., Kustiwan,I. 2009. Pengantar Perencanaan Kota. Penerbit ITB. Bandung.

Soegijoko, B.T. 2011. Pergeran Konsepsi dan Pendekatan dalam perencanaan Pembangunan Wilayah dan kota di Indonesia; Menarik perjalanan dari 50 Tahun Perjalanan Perencanaan Wilayah dan kota di Indonesia. Penerbit ITB dan Yayasan Sugianto Soegijoko.Bandung.

Sujarto, D. 2011. Catatan Kuliah: Proses Perencanaan. Penerbit ITB. Bandung.