Evaluasi lahan

Evaluasi lahan merupakan bagian dari proses perencanaa tataguna lahan.

Inti evaluasi lahan adalah membandingkan persyaratan yang diminta oleh tipe

penggunaan lahan yang akan diterapkan, dengan sifat sifat atau kualitas lahan

yang dimiliki oleh lahan yang akan digunakan. Dengan cara ini maka akan

diketahui potensi lahan atau kelas kesesuaian/kemampuan lahan untuk tipe

penggunaan lahan tersebut (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007).

Evaluasi lahan memerlukan sifat-sifat fisik lingkungan suatu wilayah yang

dirinci ke dalam kualitas lahan (land qualities), dan setiap kualitas lahan biasanya

terdiri atas satu atau lebih karakteristik lahan (land characteristics). Beberapa

karakteristik lahan umumnya mempunyai hubungan satu sama lainnya di dalam

pengertian kualitas lahan dan akan berpengaruh terhadap jenis penggunaan

dan/atau pertumbuhan tanaman dan komoditas lainnya yang berbasis lahan

(peternakan, perikanan, kehutanan) (Djaenudin, dkk., 2003).

Kerangka dari sistem klasifikasi kesesuaian lahan ini mengenal 4 (empat)

kategori, yaitu :

1. Ordo

Pada tingkat ordo ditunjukkan, apakah suatu lahan sesuai atau tidak sesuai

untuk suatu jenis penggunaan lahan tertentu. Dikenal ada 2 (dua) ordo, yaitu :

Ordo S (Sesuai) : Lahan yang termasuk ordo ini adalah lahan yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang tidak terbatas untuk suatu tujuan

yang telah dipertimbangkan. Keuntungan dari hasil pengelolaan lahan itu

akan memuaskan setelah dihitung dengan masukan yang diberikan.

Ordo N (tidak sesuai) : Lahan yang termasuk ordo ini adalah lahan yang mempunyai kesulitan sedemikian rupa, sehingga mencegah

penggunaannya untuk suatu tujuan yang telah direncanakan. Lahan dapat

digolongkan sebagai tidak sesuai untuk digunakan bagi usaha pertanian

karena berbagai penghambat, baik secara fisik (lereng sangat curam,

berbatu-batu, dan sebagainya) atau secara ekonomi (keuntungan yang

didapat lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan)

(Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007).

2. Kelas

Menurut Ritung, dkk., (2007) pada tingkat kelas, kelas kesesuaian lahan

digolongkan atas beberapa tingkatan sebagai berikut :

Kelas S1 (Sangat Sesuai): Lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang berarti atau nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan, atau faktor

pembatas bersifat minor dan tidak akan berpengaruh terhadap

produktivitas lahan secara nyata.

Kelas S2 (Cukup Sesuai) : Lahan mempunyai faktor pembatas, dan faktor pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan

tambahan masukan (input). Pembatas tersebut biasanya dapat diatasi

oleh petani sendiri.

Kelas S3 (Sesuai Marginal) : Lahan mempunyai faktor pembatas yang berat,dan faktor pembatas ini akan sangat berpengaruh terhadap produktivitasnya,

memerlukan tambahan masukan yang lebih banyak daripada lahan yang

tergolong S2. Untuk mengatasi faktor pembatas pada S3 memerlukan

modal tinggi, sehingga perlu adanya bantuan atau campur tangan

Kelas N (Tidak Sesuai): Lahan yang karena mempunyai faktor pembatas yang sangat berat dan/atau sulit diatasi.

3. Sub-kelas

Subkelas adalah keadaan tingkatan dalam kelas kesesuaian lahan. Kelas

kesesuaian lahan dibedakan menjadi subkelas berdasarkan kualitas dan

karakteristik lahan (sifat-sifat tanah dan lingkungan fisik lainnya) yang menjadi

faktor pembatas terberat, misal Subkelas S3rc, sesuai marginal dengan pembatas

kondisi perakaran (rc=rooting condition) (Ritung, dkk., 2007).

4. unit

Unit adalah keadaan tingkatan dalam subkelas kesesuaian lahan, yang

didasarkan pada sifat tambahan yang berpengaruh dalam pengelolaannya. Contoh

kelas S3rc1 dan S3rc2, keduanya mempunyai kelas dan subkelas yang sama

dengan faktor penghambat sama yaitu kondisi perakaran terutama faktor

kedalaman efektif tanah, yang dibedakan ke dalam unit 1 dan unit 2. Unit 1

kedalaman efektif sedang (50-75 cm), dan Unit 2 kedalaman efektif dangkal

(<50cm). Dalam praktek evaluasi lahan, kesesuaian lahan pada kategori unit ini

jarang digunakan (Ritung, dkk., 2007).

Kegiatan evaluasi lahan dan survei tanah, sangat dianjurkan dalam rangka

untuk merencanakan dan mengkoordinir upaya perbaikan dan pengelolaan lahan

pada masing-masing tipe penggunaan atau usaha tani. Kegiatan evaluasi lahan ini

mensuplai petani dengan informasi secara tepat dan akurat tentang apa yang

seharusnya dikerjakan, dan perbaikan apa saja yang diperlukan untuk pengelolaan

lahannya. Termasuk ke dalam evaluasi tersebut adalah penelitian dan penilaian

tentang tekstur tanah lapisan atas, tekstur tanah lapisan bawah, kedalaman solum

diolah, permeabilitas subsoil, drainase permukaan, drainase internal profil tanah,

kemiringan, derajat erosi, dan bahaya erosi bila tanah diolah (Raden, dkk., 2010).

Menurut kerangka FAO (1976) dikenal dua macam kesesuaian lahan,

yaitu: Kesesuaian lahan kualitatif dan Kesesuaian lahan kuantitatif.

Masing-masing Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai secara aktual maupun potensial,

atau Kesesuaian lahan aktual dan Kesesuaian lahan potensial. Kesesuaian lahan

kualitatif adalah kesesuaian lahan yang hanya dinyatakan dalam istilah kualitatif,

tanpa perhitungan yang tepat baik biaya atau modal maupun keuntungan.

Klasifikasi ini didasarkan hanya pada potensi fisik lahan. Kesesuaian lahan

kuantitatif adalah kesesuaian lahan yang didasarkan tidak hanya pada fisik lahan,

tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomi, seperti input-output atau

cost-benefit. Dalam perencanaan operasional proyek biasanya membutuhkan

evaluasi lahan secara kuantitatif. Kesesuaian lahan aktual adalah kesesuaian lahan

yang dilakukan pada kondisi penggunaan lahan sekarang (present land use), tanpa

masukan perbaikan. Kesesuaian lahan potensial adalah kesesuaian lahan yang

dilakukan pada kondisi setelah diberikan masukan perbaikan, seperti penambahan

pupuk, pengairan atau terasering tergantung dari jenis faktor pembatasnya

(Djaenudin, dkk., 2003).

Pada prinsipnya penilaian kesesuaian lahan dilaksanakan dengan cara

mencocokkan (matching) data tanah dan fisik lingkungan dengan tabel rating

kesesuaian lahan yang telah disusun berdasarkan persyaratan penggunaan lahan

mencakup persyaratan tumbuh / hidup komoditas pertanian yang bersangkutan,

pengelolaan dan konservasi. Pada proses matching hukum minimum dipakai

untuk menentukan faktor pembatas yang akan menentukan kelas dan sub kelas

Karakteristik Lahan

Karakteristik lahan adalah sifat lahan yang dapat diukur atau diestimasi.

Menurut Djaenudin, dkk., (2003) menyatakan bahwa karakteristik lahan yang

digunakan adalah: temperatur udara, curah hujan, lamanya masa kering,

kelembaban udara, drainase, tekstur, bahan kasar, kedalaman tanah, kapasitas

tukar kation liat, kejenuhan basa, pH H2O, C-organik, salinitas, alkalinitas,

kedalaman bahan sulfidik, lereng, bahaya erosi, genangan, batuan di permukaan,

dan singkapan batuan.

Temperatur udara : merupakan temperatur udara tahunan dan dinyatakan

dalam °C

Curah hujan : merupakan curah hujan rerata tahunan dan dinyatakan dalam

mm

Kelembaban udara : merupakan kelembaban udara rerata tahunan dan

dinyatakan dalam %

Drainase : merupakan pengaruh laju perkolasi air ke dalam tanah terhadap

aerasi udara dalam tanah

Tekstur : menyatakan istilah dalam distribusi partikel tanah halus dengan

ukuran < 2 mm

Bahan kasar : menyatakan volume dalam % dan adanya bahan kasar dengan

ukuran > 2 mm

Kedalaman tanah : menyatakan dalamnya lapisan tanah dalam cm yang dapat

dipakai untuk perkembangan perakaran dari tanaman yang dievaluasi

KTK liat : menyatakan kapasitas tukar kation dari fraksi liat

Kejenuhan basa : jumlah basa-basa (NH4OAc) yang ada dalam 100 g contoh

Reaksi tanah (pH) : nilai pH tanah di lapangan. Pada lahan kering dinyatakan

dengan data laboratorium atau pengukuran lapangan, sedang pada tanah basah

diukur di lapangan

C-organik : kandungan karbon organik tanah. Alkalinitas : kandungan natrium dapat ditukar

Lereng : menyatakan kemiringan lahan diukur dalam %

Bahaya erosi : bahaya erosi diprediksi dengan memperhatikan adanya erosi

lembar permukaan (sheet erosion), erosi alur (reel erosion), dan erosi parit (gully

erosion), atau dengan memperhatikan permukaan tanah yang hilang (rata-rata)

per tahun

Genangan : jumlah lamanya genangan dalam bulan selama satu tahun

Batuan di permukaan : volume batuan (dalam %) yang ada di permukaan

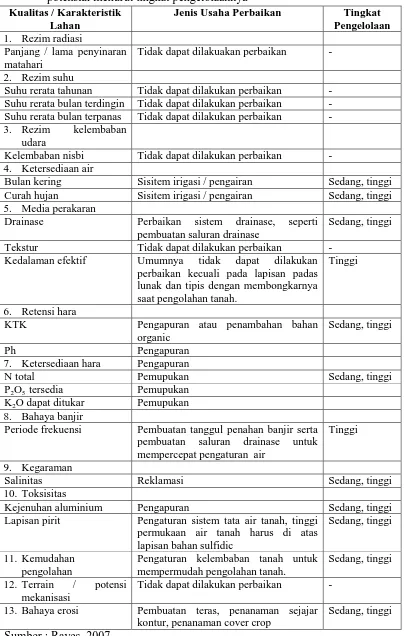

Tabel 1. Jenis usaha perbaikan karakteristik lahan aktual (saat ini) untuk menjadi potensial menurut tingkat pengelolaannya

Kualitas / Karakteristik Lahan

Jenis Usaha Perbaikan Tingkat

Pengelolaan

1. Rezim radiasi

Panjang / lama penyinaran matahari

Tidak dapat dilakuakan perbaikan -

2. Rezim suhu

Suhu rerata tahunan Tidak dapat dilakukan perbaikan - Suhu rerata bulan terdingin Tidak dapat dilakukan perbaikan - Suhu rerata bulan terpanas Tidak dapat dilakukan perbaikan - 3. Rezim kelembaban

udara

Kelembaban nisbi Tidak dapat dilakukan perbaikan - 4. Ketersediaan air

Bulan kering Sisitem irigasi / pengairan Sedang, tinggi Curah hujan Sisitem irigasi / pengairan Sedang, tinggi 5. Media perakaran

Drainase Perbaikan sistem drainase, seperti pembuatan saluran drainase

Sedang, tinggi

Tekstur Tidak dapat dilakukan perbaikan - Kedalaman efektif Umumnya tidak dapat dilakukan

perbaikan kecuali pada lapisan padas lunak dan tipis dengan membongkarnya saat pengolahan tanah.

Tinggi

6. Retensi hara

KTK Pengapuran atau penambahan bahan

organic

Sedang, tinggi

Ph Pengapuran

7. Ketersediaan hara Pengapuran

N total Pemupukan Sedang, tinggi

P2O5 tersedia Pemupukan K2O dapat ditukar Pemupukan 8. Bahaya banjir

Periode frekuensi Pembuatan tanggul penahan banjir serta pembuatan saluran drainase untuk mempercepat pengaturan air

Tinggi

9. Kegaraman

Salinitas Reklamasi Sedang, tinggi

10. Toksisitas

Kejenuhan aluminium Pengapuran Sedang, tinggi Lapisan pirit Pengaturan sistem tata air tanah, tinggi

permukaan air tanah harus di atas lapisan bahan sulfidic

Sedang, tinggi

11. Kemudahan pengolahan

Pengaturan kelembaban tanah untuk mempermudah pengolahan tanah.

Sedang, tinggi

12. Terrain / potensi mekanisasi

Tidak dapat dilakukan perbaikan -

13. Bahaya erosi Pembuatan teras, penanaman sejajar kontur, penanaman cover crop

Sedang, tinggi

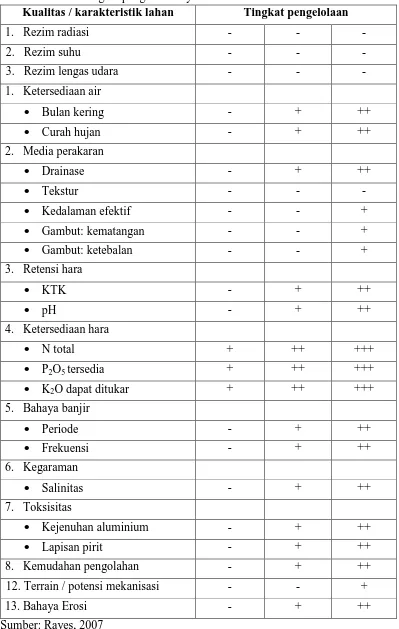

Tabel 2. Asumsi tingkat perbaikan kualitas lahan aktual untuk menjadi potensial menurut tingkat pengelolaannya

Kualitas / karakteristik lahan Tingkat pengelolaan

1. Rezim radiasi - - -

4. Ketersediaan hara

Keterangan:

• Tingkat pengelolaan rendah : pengelolaan dapat dilakukan oleh petani dengan biaya yang relative rendah.

• Tingkat pengelolaan sedang : pengelolaan dapat dilakukan pada tingkat petani menengah, memerlukan modal yang cukup besar dan teknik pertanian sedang.

• Tingkat pengelolaan tinggi : pengelolaan hanya dilakukan dengan modal yang relative besar atau menengah.

• - Tidak dapat dilakukan perbaikan

• + Perbaikan dapat dilakukan dan akan dihasilkan kenaikan satu kelas tingkat lebih tinggi (S3 menjadi S2)

• ++ Kenaikan kelas dua tingkat lebih tinggi (S3 menjadi S1)

Iklim

Ada dua komponen iklim yang paling mempengaruhi kemampuan lahan,

yaitu temperatur dan curah hujan. Di daerah tropis, faktor yang mempengaruhi

temperatur udara adalah elevasi (ketinggian tempat dari permukaan laut).

Data curah hujan diperoleh dari hasil pengukuran stasiun penakar hujan

yang ditempatkan pada suatu lokasi yang dianggap dapat mewakili suatu wilayah

tertentu. Pengukuran curah hujan dapat dilakukan secara manual dan otomatis.

Secara manual biasanya dicatat besarnya jumlah curah hujan yang terjadi selama

1(satu) hari, yang kemudian dijumlahkan menjadi bulanan dan seterusnya tahunan

(Ritung, dkk., 2007).

Untuk keperluan penilaian kesesuaian lahan biasanya dinyatakan dalam

jumlah curah hujan tahunan, jumlah bulan kering dan jumlah bulan basah.

Oldeman (1975) mengelompokkan wilayah berdasarkan jumlah bulan basah dan

bulan kering berturut-turut. Bulan basah adalah bulan yang mempunyai curah

hujan >200 mm, sedangkan bulan kering mempunyai curah hujan <100 mm.

Kriteria ini lebih diperuntukkan bagi tanaman pangan, terutama untuk padi.

Berdasarkan kriteria Schmidt & Ferguson (1951) membuat klasifikasi iklim

kering (<60 mm). Kriteria yang terakhir lebih bersifat umum untuk pertanian dan

biasanya digunakan untuk penilaian tanaman tahunan (Ritung, dkk., 2007).

Media Perakaran Drainase

Drainase tanah menunjukkan kecepatan meresapnya air dari tanah atau

keadaan tanah yang menunjukkan lamanya dan seringnya jenuh air. Drainase

merupakan suatu proses menghilangnya air yang berkelebihan secepat mungkin

dari profil tanah, terutama dari lapisan permukaan dan subsoil bagian atas. Kalau

drainase dari rawa-rawa dan daerah-daerah yang tergenang air merupakan suatu

hal yang penting, drainase tanah yang sudah diolah kerap kali jauh lebih penting.

Boleh dikatakan, bahwa drainase tanah pertanian ialah yang paling penting dalam

setiap masyarakat, bahkan di daerah kering, terutama dimana irigasi dilaksanakan

(Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007).

Kelas drainase tanah dibedakan dalam 7 kelas sebagai berikut:

1. Sangat terhambat (very poorly drained), tanah dengan konduktivitas hidrolik

sangat rendah dan daya menahan air sangat rendah, tanah basah secara

permanen dan tergenang untuk waktu yang cukup lama sampai ke permukaan.

Tanah demikian cocok untuk padi sawah dan sebagian kecil tanaman lainnya.

Ciri yang dapat diketahui di lapangan, yaitu tanah mempunyai warna gley

(reduksi) permanen sampai pada lapisan permukaan.

2. Terhambat (poorly drained), tanah mempunyai konduktivitas hidrolik rendah

dan daya menahan air rendah sampai sangat rendah, tanah basah untuk waktu

yang cukup lama sampai ke permukaan. Tanah demikian cocok untuk padi

lapangan, yaitu tanah mempunyai warna gley (reduksi) dan bercak atau

karatan besi dan/atau mangan sedikit pada lapisan sampai permukaan.

3. Agak terhambat (somewhat poorly drained), tanah mempunyai konduktivitas

hidrolik agak rendah dan daya menahan air rendah sampai sangat rendah,

tanah basah sampai ke permukaan. Tanah demikian cocok untuk padi sawah

dan sebagian kecil tanaman lainnya. Ciri yang dapat diketahui di lapangan,

yaitu tanah berwarna homogen tanpa bercak atau karatan besi dan/atau

mangan serta warna gley (reduksi) pada lapisan sampai ≥ 25 cm.

4. Agak baik (moderately well drained), tanah mempunyai konduktivitas hidrolik

sedang sampai agak rendah dan daya menahan air rendah, tanah basah dekat ke

permukaan. Tanah demikian cocok untuk berbagai tanaman. Ciri yang dapat

diketahui di lapangan, yaitu tanah berwarna homogen tanpa bercak atau karatan

besi dan/atau mangan serta warna gley (reduksi) pada lapisan sampai ≥ 50 cm.

5. Baik (well drained), tanah mempunyai konduktivitas hidrolik sedang dan daya

menahan air sedang, lembab, tapi tidak cukup basah dekat permukaan. Tanah

demikian cocok untuk berbagai tanaman. Ciri yang dapat diketahui

di lapangan, yaitu tanah berwarna homogen tanpa bercak atau karatan besi

dan/atau mangan serta warna gley (reduksi) pada lapisan sampai ≥ 100 cm.

6. Agak cepat (somewhat excessively drained), tanah mempunyai konduktivitas

hidrolik tinggi dan daya menahan air rendah. Tanah demikian hanya cocok

untuk sebagian tanaman kalau tanpa irigasi. Ciri yang dapat diketahui

di lapangan, yaitu tanah berwarna homogen tanpa bercak atau karatan besi dan

aluminium serta warna gley (reduksi).

7. Cepat (excessively drained), tanah mempunyai konduktivitas hidrolik tinggi

cocok untuk tanaman tanpa irigasi. Ciri yang dapat diketahui di lapangan,

yaitu tanah berwarna homogen tanpa bercak atau karatan besi dan aluminium

serta warna gley (reduksi).

(Djaenudin, dkk., 2011).

Tekstur Tanah

Tekstur tanah adalah perbandingan relatif butir-butir fraksi utama didalam

tanah. Penamaan tekstur tanah berdasarkan kelas tekstur secara mudah didasarkan

pada perbandingan massa dari ketiga fraksi yakni fraksi pasir, debu, dan liat yang

berbeda ditetapkan kedalam kelas yang berbeda berdasarkan segitiga tekstur

USDA (Lubis, 2015).

Tekstur tanah berhubungan erat dengan plastisitas, permeabilitas,

kekerasan, kemudahan olah, kesuburan dan produktivitas tanah pada daerah

daerah geografis tertentu. Akan tetapi berhubungan dengan adanya variasi yang

terdapat dalam sistem mineralogy fraksi tanah, maka belum ada

ketentuan-ketentuan umum yang berlaku untuk semua jenis tanaman dipermukaan bumi

(Hakim, dkk., 1986).

Menurut Ritung, dkk., (2007) mengklasifikasikan kelas tekstur yang

digunakan adalah :

t1 : halus : liat berpasir, liat, liat berdebu.

t2 : agak halus : lempung berliat, lempung liat berpasir, lempung liat berdebu.

t3 : sedang : lempung berpasir sangat halus, lempung, lempung berdebu.

t4 : agak kasar : lempung berpasir, pasir berlempung.

t5 : kasar : pasir.

Kedalaman Tanah

Kedalaman efektif tanah adalah kedalaman tanah yang baik bagi

pertumbuhan akar tanaman, yaitu sampai pada lapisan yang tidak dapat ditembus

oleh akar tanaman. Lapisan tersebut dapat berupa lapisan kontak lithik, lapisan

padas keras, padas liat, padas rapuh atau lapisan phlintit (Rayes, 2007).

Winarso (2005) mengatakan bahwa Kedalaman efektif tanah merupakan

tebalnya lapisan tanah dari permukaan sampai bahan induk atau sampai suatu

lapisan dimana perakaran tanaman tidak dapat atau tidak mungkin menembusnya.

Kedalaman tanah ini dapat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman karena

pengaruhnya terhadap volume media yang menyuplai air dan unsur hara serta

pada tempat penetrasinya perakaran.

Menurut Ritung dkk (2007) mengklasifikasikan kelas kedalaman tanah

dibedakan menjadi :

k0 : sangat dangkal : < 20 cm

k1 : dangkal : 20 – 50 cm

k2 : sedang : 50 – 75 cm

Retensi Hara

Kapasitas Tukar Kation (KTK)

Kapasitas tukar kation (KTK) adalah kapasitas atau kemampuan tanah

menjerap dan melepaskan kation yang dinyatakan sebagai total kation yang dapat

dipertukarkan per 100 gram tanah yang dinyatakan dalam milli equivalen

disingkat me/100 g atau dalam satuan internasionalnya cmol/kg. Tanah-tanah

yang mempunyai kadar liat/koloid lebih tinggi dan/atau kadar bahan organik

tinggi mempunyai KTK lebih tinggi dibandingkan tanah yang mempunyai kadar

liat rendah (tanah pasiran) dan kadar bahan organik rendah. (Winarso, 2005).

Kapasitas tukar kation ( KTK ) dinyatakan dalam satuan mili equivalen

per 100 g tanah ( me/100g ) atau centimol per kg tanah ( cmol (+)/kg. Satuan yang

terakhir digunakan secara resmi di internasional ( Mukhlis, 2014 ).

Besarnya KTK suatu tanah ditentukan oleh faktor-faktor berikut :

1. Tekstur tanah.

Tanah yang bertekstur liat akan memiliki nilai KTK yang lebih besar

dibandingkan dengan tanah yang bertekstur pasir. Hal ini karena liat

merupakan koloid tanah.

2. Kadar bahan organik

Oleh karena sebahagian bahan organik merupakan humus yang berperan

sebagai koloid tanah, maka semakin banyak bahan organik akan semakin

besar nilai KTK tanah.

3. Jenis mineral liat yang terkandung didalam tanah

Kejenuhan Basa (KB)

Kejenuhan basa menunjukkan perbandingan antara jumlah kation-kation

basa dengan jumlah semua kation-kation (kation basa dan kation asam) yang

terdapat dalam kompleks jerapan tanah. Jumlah maksimum kation yang dapat

diserap tanah menunjukkan besarnya nilai kapasitas tukar kation tanah tersebut.

Kejenuhan basa (KB) merupakan sifat yang berhubungan dengan KTK, yang

dapat didefenisikan sebagai berikut :

% KB= x 100%

Kation-kation basa umumnya merupakan unsur hara yang diperlukan tanaman.

Disamping itu basa-basa umumnya mudah tercuci sehingga tanah dengan

kejenuhan basa tinggi menunjukkan bahwa tanah tersebut belum banyak

mengalami pencucian dan merupakan tanah yang subur (Winarso, 2005).

Kejenuhan basa merupakan suatu sifat yang berhubungan dengan KTK.

Terdapat juga korelasi positif antara % kejenuhan basa dan pH tanah. Umumnya,

terlihat bahwa kejenuhan basa tinggi jika pH tanah tinggi. Kejenuhan basa sering

dianggap sebagai petunjuk tingkat kesuburan tanah. Kemudian pelepasan kation

terjerap untuk tanaman tergantung pada tingkat kejenuhan basa. Suatu tanah

dianggap sangat subur jika kejenuhan basanya ≥ 80%, berkesuburan sedang jika

kejenuhan basanya antara 50 dan 80%, dan tidak subur jika kejenuhan basanya ≤ 50% (Mukhlis, dkk., 2011).

pH Tanah

Kemasaman (pH) tanah secara sederhana merupakan ukuran aktivitas H+

dan dinyatakan sebagai – log10 [H+]. Secara ukuran logaritma aktivitas atau

perubahan 10 kali dari jumlah kemasaman atau kebasahan. Pada tanah yang

mempunyai pH 6,0 berarti tanah tersebut mempunyai H+ aktif sebanyak 10 kali

dibandingkan dengan tanah yang mempunyai pH 7,0 (Winarso, 2005).

pH tanah merupakan suatu ukuran intensitas kemasaman, bukan ukuran

total asam yang ada ditanah tersebut. Pada tanah-tanah tertentu, seperti tanah liat

berat mampu menahan perubahan pH atau kemasaman yang lebih besar

dibandingkan dengan tanah yang berpasir. Tanah yang mampu menahan

kemasaman tersebut dikenal sebagai tanah yang berpenyangga baik. Kemampuan

penyangga adalah ketahanan ion hydrogen untuk berubah ( Mukhlis, 2014 ).

Kemasaman tanah (pH) dapat dikelompokkan sebagai berikut :

pH < 4,5 (sangat masam)

pH 6,6 – 7,5 (netral)

pH 4,5 – 5,5 (masam)

pH 7,6 – 8,5 (agak alkalis)

pH 5,6 – 6,5 (agak masam)

pH > 8,5 (alkalis)

(Arsyad, 1989).

C-organik Tanah

Bahan organik memainkan banyak peran penting di dalam tanah. Karena

bahan organik tanah berasal dari sisa-sisa tumbuhan, bahan organik tanah pada

mulanya mengandung semua hara yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman.

Bahan organik itu sendiri mempengaruhi struktur tanah dan cenderung untuk

Kandungan bahan organik tanah yang beragam dipengaruhi oleh faktor

lingkungan, vegetasi dan tanah, sehingga sumbangannya terhadap kemasaman

tanah juga beragam pada tanah gambut dan tanah mineral yang mengandung

sejumlah besar bahan organik (Damanik, dkk., 2011).

Bahan organik tanah dapat didefinisikan sebagai sisa – sisa tanaman dan

hewan di dalam tanah pada berbagai pelapukan baik masih hidup maupun mati.

Di dalam tanah dapat berfungsi atau dapat memperbaiki baik sifat fisika, kimia,

dan biologi tanah. Bahan organik umumnya ditemukan di permukaan tanah.

Jumlahnya tidak besar hanya sekitar 3 – 5%, tetapi pengaruhnya terhadap

sifat-sifat tanah besar sekali. Adapun pengaruh bahan organik terhadap sifat-sifat tanah dan

akibatnya juga terhadap pertumbuhan tanaman adalah : − Sebagai granulator yaitu memperbaiki struktur tanah

− Sumber unsur hara N, P, S, unsur mikro lainnya

− Menambah kemampuan tanah untuk menahan unsur-unsur hara

− Sumber energi bagi mikroorganisme

(Winarso, 2005).

Bahaya Erosi Topografi

Topografi yang dipertimbangkan dalam evaluasi lahan adalah bentuk

wilayah (relief) atau lereng dan ketinggian tempat di atas permukaan laut. Relief

erat hubungannya dengan faktor pengelolaan lahan dan bahaya erosi. Sedangkan

faktor ketinggian tempat di atas permukaan laut berkaitan dengan persyaratan

tumbuh tanaman yang berhubungan dengan temperatur udara dan radiasi matahari

Menurut Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007) mengklasifikasikan

kemiringan lereng sebagai berikut :

l0 = 0 - 3 % : datar

l1 = 3 - 8 % : landai/berombak

l2 = 8 - 15% : agak miring/bergelombang

l3 = 15 - 30% : miring/berbukit

l4 = 30 - 45 % : agak curam

l5 = 45 - 65% : curam

l6 = > 65 % : sangat curam

Kecuraman lereng, panjang lereng dan bentuk lereng dapat mempengaruhi

besarnya erosi dan aliran permukaan. Lereng sering kali dapat menjadi petunjuk

jenis tanah tertentu dan pengaruhnya pada penggunaan dan pengelolaan tanah

dapat dievaluasi sebagai bagian satuan peta. Jika data hasil penelitian tentang

besarnya erosi dibawah sistem pengelolaan tertentu atau kepekaan tanah (nilai K)

tersedia, maka data tersebut dapat digunakan untuk mengelompokkan tanah pada

tingkat kelas (Rayes, 2007).

Erosi

Erosi dapat juga disebut pengikisan atau kelongsoran yang merupakan

proses penghanyutan tanah oleh desakan desakan atau kekuatan air dan angin,

baik yang berlangsung secara alamiah ataupun sebagai akibat tindakan/perbuatan

manusia (Kartasapoetra, dkk., 1987).

Tingkat bahaya erosi dapat diprediksi berdasarkan kondisi lapangan, yaitu

dengan cara memperhatikan adanya erosi lembar permukaan (sheet erosion), erosi

alur (rill erosion), dan erosi parit (gully erosion). Pendekatan lain untuk

dengan memperhatikan permukaan tanah yang hilang (rata-rata) pertahun,

dibandingkan tanah yang tidak tererosi yang dicirikan oleh masih adanya horizon

A (Ritung, dkk., 2007).

Menurut Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007) mengklasifikasikan kelas

erosi sebagai berikut :

e0 : tidak ada erosi : 0 %

e1 : ringan : < 25% lapisan atas hilang

e2 : sedang : 25 – 75% lapisan atas hilang

e3 : berat : > 75% lapisan atas hilang, < 25% lapisan bawah hilang

e4 : sangat berat : > 75% lapisan atas hilang, > 25% lapisan bawah hilang

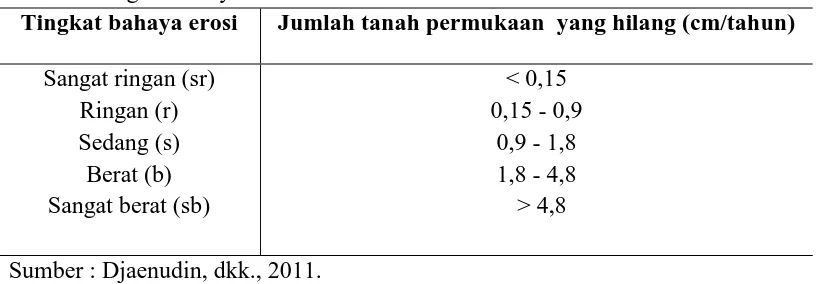

Tabel 3. Tingkat bahaya erosi

Tingkat bahaya erosi Jumlah tanah permukaan yang hilang (cm/tahun) Sangat ringan (sr)

Ringan (r) Sedang (s) Berat (b) Sangat berat (sb)

< 0,15 0,15 - 0,9

0,9 - 1,8 1,8 - 4,8 > 4,8

Sumber : Djaenudin, dkk., 2011.

Perhitungan (Prediksi) Laju Erosi Metode USLE

Prediksi erosi dengan metode USLE diperoleh dari hubungan antara

faktor-faktor erosi yang dipercepat umumnya yaitu:

A = R * K * L *S * C * P

Dimana:

A = Jumlah tanah hilang terhitung tiap satuan luas

K = faktor erodibilitas tanah

L = Faktor panjang lereng

S = faktor kemiringan lereng

C = faktor vegetasi penutup tanah

P = faktor pengendali erosi

(Kartasapoetra, dkk., 1987).

a. Faktor Erosivitas Hujan (R)

Curah hujan terdiri curah hujan harian, bulanan, tahun. Dimana Curah hujan

harian dapat dihitung yaitu Menurut Hardjowigeno dan widiatmaka (2007 ):

RH = 2,467 ( Rh )²

0,02727Rh + 0,275

Ket : Rh = curah Hujan

RH = erosivitas hujan harian Curah hujan bulanan yaitu :

R = 6,119 (Rain)ᵐ1,21(Days) ᵐ-0;47(Max.P) ᵐ0;53

Keterangan : RM = Erosivitas hujan bulanan

(Rain)ᵐ 1,21 = curah hujan bulanan (cm)

(Days) ᵐ -0;47 = banyaknya hari hujan setiap bulan ` (Max.P) ᵐ 0;53 = hujan harian maksimum ( cm )

Nilai R (erosivitas hujan ) setahun diperoleh dengan menjumlahkan RM selama setahun

(Hardjowigeno dan widiatmaka, 2007 ). b. Faktor Erodibilitas Tanah (K)

Erodibilitas adalah kepekaan tanah terhadap daya menghancurkan dan

penghanyutan oleh air curahan hujan. Erodibilitas tanah tinggi hal ini berarti

akan berarti bahwa resistensi atau daya tahan tanah itu kuat, dengan perkataan lain

tanah tahan ( resisten ) terhadap erosi ( Kartasapoetra dkk., 1987 ).

c. Faktor Topografi (LS)

Kelas kemeringan lereng diukur pada waktu survey tanah dilapangan, atau

dapat juga ditentukan dengan cara membuat jaring-jaring yang berjarak tetap

missal 1 cm x 1 cm pada peta topongrafi. Untuk menghitung besarnya

topografi ( LS ) dengan menggunakan rumus :

LS = 1,38 + 0,965S + 0,138 S² )

Keterangan : = panjang lereng

S = kemiringan Lereng

LS = Faktor Topografi

( Hardjowigeno dan widiatmaka , 2007 ).

d. Faktor Penutup dan Konservasi Tanah (CP)

- Penentuan besarnya indeks C ini sangat rumit karena harus

mempertimbangkan sifat perlindungan tanaman terhadap erosivitas hujan.

Sifat perlindungan tanaman harus dinilai sejak dari pengolahan lahan

hingga panen, bahkan penanaman berikutnya.

- Faktor teknik konservasi tanah ( P ) yang dimaksud dengaan konservasi

tanah disini tidak hanya tindakan konservasi tanah secara mekanik atau

fisik saja, tetapi termasuk juga berbagai macam usaha yang bertujuan

untuk mengurangi erosi tanah

Bahaya Banjir

Banjir ditetapkan sebagai kombinasi pengaruh dari kedalaman banjir (X)

dan lamanya banjir (Y). Kedua data tersebut dapat diperoleh melalui wawancara

dengan penduduk setempat di lapangan.

Kedalaman banjir (X): Lamanya banjir (Y): 1. < 25 cm 1. < 1 bulan

2. 25 - 50 cm 2. 1 - 3 bulan

3. 50 - 150 cm 3. 3 - 6 bulan

4. > 150 cm. 4. > 6 bulan.

Bahaya banjir diberi simbol Fx, y. (dimana X adalah simbol kedalaman air

genangan, dan Y adalah lamanya banjir).

(Djaenudin, dkk., 2011).

Ancaman banjir sangat perlu diperhatikan dalam pengelolaan lahan

pertanian karena sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Menurut

Rayes (2007) bahaya banjir dapat dikelompokkan sebagai berikut :

O0 = tidak pernah (dalam periode satu tahun tanah tidak pernah kebanjiran selama

> 24 jam).

O1 = kadang-kadang (tanah kebanjiran > 24 jam dan terjadinya tidak teratur

dalam periode < satu bulan).

O2 = selama waktu satu bulan dalam setahun tanah secara teratur kebanjiran

untuk selama > 24 jam).

O3 = selama 2 – 5 bulan dalam setahun secara teratur selalu dilanda banjir yang

O4 = selama ≥ 6 bulan tanah selalu dil anda banjir secara teratur yang lamanya

lebih dari 24 jam).

Penyiapan Lahan Batuan Permukaan

Batu diatas permukaan tanah ada dua macam, yaitu batuan lepas yang

terletak diatas permukaan tanah dan batuan tersingkap yang berada diatas

permukaan tanah yang merupakan bagian dari batuan besar yang terbenam

didalam tanah. Batuan lepas adalah batuan yang tersebar diatas permukaan tanah

dan berdiameter > 25 cm (berbentuk bulat) atau bersumbu memanjang lebih dari

40 cm (berbentuk pipih). Menurut Rayes (2007), batuan permukaan dapat

dikelompokkan sebagai berikut :

b0 = tidak ada ( < 0,01 % dari luas areal)

b1 = sedikit ( 0,01% - 3 % permukaan tanah tertutup), pengolahan tanah dengan

mesin agak tergangu tetapi tidak mengganggu pertumbuhan tanaman.

b2 = sedang ( 3 % - 15 % permukaan tanah tertutup), pengolahan tanah mulai

agak sulit dan luas areal produktif agak berkurang.

b3 = banyak ( 15% - 90 % permukaan tanah tertutup), pengolahan tanah dan

penanaman menjadi sangat sulit.

b4 = sangat banyak ( > 90 % permukaan tanah tertutup), tanah sama sekali tidak