BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemeriksaaan Fungsi Paru

Pemeriksaan fungsi paru dipergunakan secara luas, mulai dalam bidang penelitian fisiologi sampai dengan aspek klinis mencakup diagnosis, penilaian derajat keparahan penyakit, monitoring terapi, menentukan prognosis, pemeriksaan penunjang kesehatan kerja, tes medis olah raga dan lain sebagainya (Gibson, 2003), (Shifren, 2006).

Namun demikian, pemeriksaan fungsi paru tidaklah dapat menentukan suatu diagnosa penyakit secara spesifik misalnya emfisema pulmonum atau fibrosis paru. Tes ini dapat berguna memberikan informasi pengukuran fisiologis yang dapat mengidentifikasi kelainan obstruksi atau restriksi sistem pernafasan dan tentu saja harus disertai evaluasi secara holistik dengan hasil pemeriksaan klinis, radiologis, dan pemeriksaan laboratorium pendukung lainnya (Shifren, 2006).

2.1.1 Jenis pemeriksaan fungsi paru

Pemeriksaan fungsi paru mengevaluasi sistem ventilasi dan alveoli secara indirect dan tumpang tindih. Umur pasien, tinggi, berat badan, etnis dan jenis kelamin harus dicatat sebelum pemeriksaan dilakukan karena data-data tersebut penting dalam hal penghitungan nilai prediksi. Secara umum, pemeriksaan fungsi paru dibagi dalam 3 kategori yaitu ( Fischbach, 2003):

1. Pemeriksaan terhadap kecepatan aliran udara di dalam saluran pernafasan, mencakup pengukuran sesaat atau rata-rata kecepatan aliran udara di saluran nafas sewaktu ekshalasi paksa maksimal untuk mengetahui resistensi saluran pernafasan. Termasuk juga dalam kategori ini adalah tes inhalasi bronkodilator dan tes provokasi bronkus.

2. Pengukuran volume dan kapasitas paru yaitu pengukuran terhadap berbagai kompartemen yang mengandung udara di dalam paru dalam rangka mengetahui air trapping (hiperinflasi, overdistensi) atau pengurangan volume. Pengukuran ini juga dapat membantu membedakan gangguan restriktif dan obstruktif pada sistem pernafasan.

3. Pengukuran kapasitas pertukaran gas melewati membran kapiler alveolar dalam rangka menganalisa keberlangsungan proses difusi.

2.1.2 Indikasi pemeriksaan fungsi paru ( Miller, 2005) 1. Diagnostik :

Beberapa manfaat untuk diagnostik adalah sebagai berikut :

-Mengevaluasi individu yang mempunyai gejala, tanda, gejala atau hasil laboratorium yang abnormal

- Skrining individu yang mempunyai risiko penyakit paru

- Mengukur efek fungsi paru pada individu yang mempunyai penyakit paru - Merupakan salah satu faktor untuk menilai risiko operasi

- Menentukan prognosis penyakit yang berkaitan dengan respirasi - Mengetahui status kesehatan sebelum memulai program latihan

2. Monitoring

Beberapa manfaat untuk keperluan monitoring adalah sebagai berikut : - Menilai intervensi terapeutik

- Memantau perkembangan penyakit yang mempengaruhi fungsi paru - Memonitoring individu yang terpajan agen berisiko terhadap fungsi paru - Memonitor efek samping obat yang mempunyai toksisitas pada paru

3. Evaluasi terhadap kecacatan

Beberapa manfaat untuk evaluasi terhadap kecacatan adalah sebagai berikut - Menentukan pasien yang membutuhkan program rehabilitasi

- Kepentingan asuransi - Kepentingan hukum

4. Kesehatan masyarakat

Beberapa manfaat untuk kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut : - Survei epidemiologis

- Menetapkan standar nilai normal - Penelitian klinis

2.1.3 Definisi nilai normal dalam pemeriksaan fungsi paru

Hasil pemeriksaan fungsi paru diinterpretasikan melalui pembandingan nilai pengukuran yang didapat dengan nilai prediksi pada individu normal. Prediksi nilai normal itu sendiri mencakup berbagai variabel seperti umur, tinggi, berat badan, dan jenis kelamin. Ada juga beberapa faktor lain yang potensial mempengaruhi interperetasi tetapi belum diperhitungkan seperti ras, polusi udara, status sosioekonomi (Gibson, 2003).

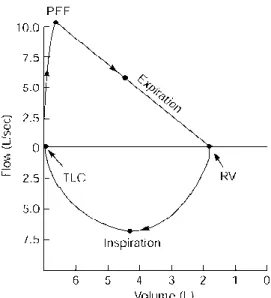

Spirometri normal juga didefinisikan dari bentuk kurva flow-volume yang normal, berupa gambaran manuver FVC diikuti dengan inspirasi yang dalam. Sebuah kurva flow-volume yang normal mempunyai puncak yang tajam yang dicapai dalam waktu yang singkat diikuti dengan penurunan yang gradual menuju titik O pada kurva ekspirasi. Bentuk dari kurva inspirasi haruslah bulat. Kurva flow-volume normal dapat dilihat pada gambar 1 (Shifren, 2006), (Fischbach, 2003).

2.1.4 Teknik Pemeriksaan Spirometri

Secara garis besar, hal yang perlu dipersiapkan dalam melakukan pemeriksaan fungsi faal paru adalah (Anna, 2012):

1. Persiapan alat

Alat harus dikalibrasi minimal 1 kali seminggu dan penyimpanan tidak boleh melebihi 1 ½ kalibrator.

2. Persiapan pasien

a. Harus dilakukan anamnesis dan penilaian kondisi fisik yang berkaitan dengan fungsi paru pasien. Selain itu, juga harus dilakukan pencatatan data dasar (nama, usia, jenis kelamin, ras) serta berat badan dan tinggi badan pasien tanpa menggunakan sepatu.

b. Pasien diberikan penjelasan tentang tujuan, cara pemeriksaan, dan contoh manuver yang harus dilakukan. Pasien harus bebas rokok minimal 2 jam sebelum pemeriksaan, bebas bronkodilator yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan minimal 8 jam sebelum pemeriksaan, tidak boleh makan kenyang sebelum pemeriksaan, dan tidak boleh menggunakan pakaian ketat pada saat pemeriksaan dilakukan.

c. Pasien sebaiknya melakukan percobaan dalam posisi yang paling nyaman.

d. Pemeriksaan dilakukan paling sedikit didapatkan 3 nilai yang reproduksibel untuk melihat dan memastikan apakah manuver telah dilakukan secara maksimal. Dapat diulang 3 kali namun tidak lebih dari 8 kali untuk menghindari bias.

3. Manuver untuk mendapatkan data tentang parameter yang dibutuhkan a. Force Vital Capacity (FVC)

a.1 Metode sirkuit tertutup

- Pastikan pasien berada dalam posisi yang benar (posisi tubuh dengan kepala sedikit dielevasikan)

- Tempatkan nose clip, mouth piece pada mulut dan menutup mulut dengan baik

- Inspirasi maksimal secara cepat dengan jeda < 1 detik, kemudian ekspirasi maksimal secara cepat (paksa) dan dalam sampai tidak ada udara yang dapat dikeluarkan saat masih dalam posisi yang sama.

a.2 Metode sirkuit terbuka

- Pastikan pasien berada dalam posisi yang benar (posisi tubuh dengan kepala sedikit dielevasikan)

- Tempatkan nose clip

- Inspirasi maksimal secara cepat dengan jeda < 1 detik

- Tempatkan mouthpiece pada mulut dan menutup mulut dengan baik

- Ekspirasi maksimal secara cepat (paksa) dan dalam sampai tidak ada udara yang dapat dikeluarkan saat masih dalam posisi yang sama.

b. Slow Vital Capacity (SVC)

Prinsip pengukuran sama dengan FVC yang berbeda hanyalah manuver saat meniup dimana inspirasi maksimal secara normal dan ekspirasi maksimal secara normal sampai tidak ada udara yang dapat dikeluarkan saat masih dalam posisi yang sama.

c. Maximal Voluntary Ventilation

Pasien diinstruksikan untuk bernapas cepat dan dalam selama 15 detik dan mengumpulkan udara ekspirasi dalam kantong douglas. Uji ini telah banyak digunakan secara bertahun-tahun tetapi kemudian sebagian besar diganti dengan pengukuran Forced Expiratory Volume ( FEV1) yang lebih sedikit persyaratannya dan memberikan informasi yang sama.

2.1.5. Standarisasi pemeriksaan fungsi paru

Untuk mendapatkan informasi yang berguna dari suatu pemeriksaan fungsi paru, harus terlebih dahulu diamati mengenai masalah adekuasi alat serta akseptabilitas dan reprodusibilitas dari nilai pengukuran(Shifren, 2006).

Gambar 2.1.1 Spirometri normal (Shifren, 2006)

Dalam mengevaluasi hasil pemeriksaan fungsi paru, harus terlebih dahulu dinilai akseptabilitas dari hasil pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan akseptabilitas paling baik ditentukan dengan mempelajari kurva flow-volume. Adapun kriteria akseptabilitas dari suatu pemeriksaan fungsi paru mencakup hal sebagai berikut (Shifren, 2006), (Miller, 2005):

1. Bebas artefak (batuk, penutupan glottis, penghentian dini, usaha yang kurang maksimal dan bervariasi).

2. Start yang baik (fase awal kurva merupakan bagian yang paling dipengaruhi oleh usaha pasien sehingga harus bebas artefak).

3. Waktu ekspirasi yang cukup (ekspirasi paling sedikit 6 detik atau dijumpai plateau paling tidak selama 1 detik pada kurva volume-waktu).

Bila telah didapat 3 kali pengukuran spirometeri yang memenuhi kriteria akseptabilitas maka selanjutnya dinilai reprodusibilitasnya. Adapun kriteria reprodusibilitas dari pemeriksaan fungsi paru mencakup (Shifren, 2006):

1 Dua nilai pengukuran FVC yang terbesar tidak boleh berbeda lebih dari 0,2 L atau 5% satu sama lain.

2 Dua nilai pengukuran FEV1 yang terbesar tidak boleh berbeda lebih dari 0,2 L atau 5% satu sama lain.

Jika kedua syarat ini terpenuhi maka pemeriksaan fungsi paru dapat dihentikan dan dievaluasi hasilnya. Bila tidak memenuhi maka pemeriksaan harus diulang sampai memenuhi kriteria di atas maksimal 8 kali pengulangan (Fischbach, 2003), (Miller, 2005).

2.1.6. Pemeriksaan terhadap aliran udara di saluran pernafasan

Kecepatan aliran udara di saluran nafas memberikan informasi mengenai adanya obstruksi di sistem saluran pernafasan. Metode pengukuran kecepatan aliran udara yang dihubungkan dengan fungsi waktu dan volume disebut sebagai spirometri, dan alat untuk pengukurannya mempergunakan spirometer (Fischbach, 2003), (Miller, 2005).

Penilaian spirometri dasar mencakup FEV1, FVC, dan FEV1/FVC. Ketiga metode pengukuran ini luas dipergunakan, tidak mahal dan mudah diulang. Spirometri dapat digunakan dalam mendeteksi gangguan aliran udara akibat obstruksi saluran nafas dan mengindikasikan adanya suatu kelainan paru restriktif. Ada banyak nilai hasil pengukuran spirometri yang lainnya, namun kegunaan klinisnya masih belum dapat ditentukan (Winn, 2005), (Gomella, 2007).

Ketika nilai FEV1 berkurang, maka nilai FEV1/FVC juga akan berkurang yang menunjukkan suatu pola obstruksi. Rasio FEV1/FVC yang normal adalah >0,75 untuk individu yang berusia kurang dari 60 tahun dan >0,70 untuk yang berusia diatas 60 tahun (Lang, 2006). Namun Adrien Shifren menyebutkan bahwa suatu defek obstruksi dapat disangkakan bila FEV1/FVC <70 tanpa memandang usia (Shifren, 2006).

Bila sangkaan defek obstruktif telah dibuat, maka perlu dilanjutkan dengan upaya untuk menentukan beratnya derajat obstruksi dan menilai reversibilitas dari obstruksi yang terjadi (Fischbach, 2003). Nilai prediksi FEV1 yang normal adalah 80%-120%. FEV1 70-79% nilai prediksi menunjukkan hambatan aliran udara ringan, FEV1 51-69% nilai prediksi menunjukkan hambatan aliran udara sedang, dan bila FEV1 <50% nilai prediksi digolongkan hambatan aliran udara berat, sangat berat FEV <30% nilai prediksi atau <50% nilai prediksi disertai gagal nafas (Winn, 2003) (GOLD, 2010).

Pemeriksaan spirometri juga dapat digunakan untuk mendiagnosa kelainan penyakit paru restriktif, walaupun untuk gold standard haruslah diperiksa nilai TLCnya. Kelainan restriktif dapat disangkakan bila nilai FEV1/FVC>75% nilai prediksi. Kelainan restriktif ringan bila FVC 60-80% nilai prediksi, restriksi sedang bila FVC 50-60% nilai prediksi dan restriksi berat bila FVC<50% nilai prediksi (Gomella, 2007).

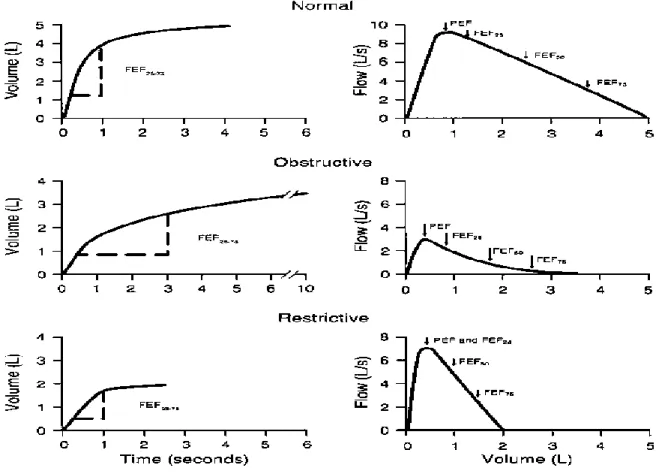

Bila defek obstruktif terjadi maka kurva flow-volume akan berubah membentuk gambaran konkaf. Pada kurva masih dapat dilihat adanya puncak awal yang tajam dan cepat, tetapi aliran ekspirasi melemah lebih cepat daripada normal, sesuai dengan beratnya derajat obstruksi yang terjadi. (lihat gamba r 2.1.1 dan 2.1.3) (Shifren, 2006).

Adapun kelainan-kelainan yang dapat mengakibatkan gambaran obstruksi pada pemeriksaan fungsi paru antara lain : ( Fischbach, 2003).

1. Penyakit pada saluran nafas perifer : bronkitis, bronkiektasis, bronkiolitis, asma bronkial, fibrosis kistik.

2. Penyakit parenkim paru : emfisema.

3. Penyakit saluran nafas atas : tumor pada faring, laring atau trakea; edema, infeksi, benda asing, saluran nafas kolaps dan stenosis.

Gambar 2.1.2 Spirometri pada penyakit paru Gambar 2.1.3 Spirometri pada penyakit paru Obstruktif (Shifren, 2006) restriktif (Shifren, 2006)

Kelaianan-kelainan yang dapat memberikan gambaran restriktif pada pemeriksaan fungsi paru antara lain (Fischbach, 2003) :

1. Gangguan pada dinding toraks : cedera, kifoskoliosis, distrofi muskular. 2. Keadaan ekstra toraks : obesitas, peritonitis, asites, kehamilan.

3.Penyakit paru interstisial : interstisial pneumonitis, fibrosis, pneumokoniosis, granulomatosis.

4. Penyakit pleura : efusi pleura, pneumothorak, hemothorak, fibrothorak. 5. Space Occupaying Lesion (SOL) : tumor, abses.

2.1.7 Penyakit campuran restriktif dan obstruktif

Penyakit infiltratif atau interstisial yang difus secara khas mengakibatkan pola yang restriktif berupa rasio FEV1/FVC yang normal atau meningkat dan penurunan volume paru. Gangguan hambatan terhadap aliran udara biasa dijumpai pada penyakit paru intertisial dan sarkoidosis stadium akhir. Bronkiektasis juga dapat memberikan gambaran penyakit campuran akibat penurunan aliran udara disertai kerusakan fibrotik jaringan paru distal akibat segmen bronkus yang mengalami bronkiektasis. Kelainan lain yang memberikan pola serupa adalah bronkiolitis obliterans organizing pneumonia , neurofibromatosis dan campuran antara Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) yang disertai penyakit paru intertisial (Fischbach, 2003), (Winn, 2003).

Gambar 2.1.4 Gambar spirogram dan kurva flow-volume pada keadaan normal, obstruktif dan restriktif (Hyatt, 2003).

2.2 Penyakit Ginjal kronik

PGK adalah suatu proses patofisiologi dengan etiologi yang beragam, mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif, dan pada umumnya berakhir dengan gagal ginjal. Selanjutnya, gagal ginjal adalah suatu keadaan klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang ireversibel, pada suatu derajat yang memerlukan terapi pengganti ginjal yang tetap, berupa dialisis atau transplantasi ginjal (Suwitra, 2006).

KDOQI (Kidney Disease Outcome Quality Initiative) membuat klasifikasi Penyakit Ginjal Kronik dalam 5 tahap berdasarkan tingkat penurunan fungsi ginjal yang dinilai dengan laju filtrasi glomerular (LFG) ( Suwitra, 2006). Untuk menghitung LFG, cara yang umum digunakan adalah dengan menggunakan rumus Cockroft-Gault, yaitu :

*) pada perempuan dikalikan 0,85

Klasifikasi tersebut tampak pada tabel 2.2.1 berikut (Suwitra, 2007) :

Stadium Penjelasan LFG

(ml/min/1,73m2)

1 Kerusakan ginjal dengan LFG normal atau meningkat ≥90

2 Kerusakan ginjal dengan penurunan LFG yang ringan 60-89

3 Kerusakan ginjal dengan penurunan LFG yang sedang 30-59

4 Kerusakan ginjal dengan penurunan LFG yang berat 15-29

5 Gagal Ginjal <15 atau dialisis

Penatalaksanaan PGK amat beragam, yaitu terapi spesifik terhadap penyakit dasarnya, pencegahan dan terapi terhadap kondisi komorbid, memperlambat perburukan (progression) fungsi ginjal, pencegahan dan terapi terhadap penyakit kardiovaskular, pencegahan dan terapi terhadap komplikasi, dan terapi pengganti ginjal berupa dialisis atau transplantasi ginjal. Terapi pengganti ginjal dilakukan pada PGK stadium 5 atau gagal ginjal tahap akhir, yaitu pada LFG <15 ml/min/1,73m2. Terapi pengganti tersebut dapat berupa hemodialisis, peritoneal dialisis maupun transplantasi ginjal, dimana hemodialisis merupakan pilihan yang paling umum dijumpai di Indonesia (Clarckson, 2005), (Purwanto, 2007).

Komplikasi kardiovaskular merupakan salah satu komplikasi pada PGK. Data dari United States Registry Data System 2001 memperlihatkan bahwa 46% penderita penyakit ginjal meninggal akibat penyakit kardiovaskular. Sebanyak 41% meninggal karena penyakit jantung koroner dengan berbagai manifestasinya, sisanya karena penyakit jantung lainnya. Konsil Ginjal dan Kardiovaskular

LFG (ml/min/1,73m2) = (140-umur) X BB (kg)

American Heart Association merekomendasikan bahwa penderita dengan penyakit ginjal merupakan kelompok tertinggi yang independen untuk terjadinya penyakit kardiovaskular. Data lain menunjukkan bahwa penderita dengan PGK stadium 3 dan 4, dengan perkiraan LFG antara 15-59 ml/min/1,73m2 mempunyai insiden dan resiko penyakit jantung dua kali lipat dibandingkan individu dengan LFG normal. Mortalitas 1 tahun setelah infark miokardium meningkat dari 24% menjadi 46% dan 66% pada penderita dengan kreatinin serum 1,5 mg/dL; 1,5-2,4 mg/dL; dan 2,5-3,9 mg/dL. Salah satu komplikasi tersebut adalah hipertensi pulmonal (Suwitra, 2007).

2.2.1 Efek gagal ginjal kronis terhadap pernafasan

Paru juga mendapat pengaruh buruk dari gagal ginjal, pasien-pasien gagal ginjal dalam berbagai tahap (akut, kronik, tahap akhir) memiliki risiko untuk mengalami komplikasi paru yang signifikan secara klinis, yang paling sering edema pulmonum, fibrosis paru, kalsifikasi paru, hipertensi pulmonal, hemosiderosis, fibrosis paru. Pasien-pasien ini juga bisa mengalami berbagai tingkatan disfungsi paru yang mungkin tidak signifikan secara klinis dan hanya dapat dideteksi dengan serangkaian evaluasi non invasif yang dikenal sebagai tes faal paru. Disfungsi paru mungkin disebabkan langsung oleh toksin uremik yang bersirkulasi dalam peredaran darah atau mungkin disebabkan secara tidak langsung oleh volume overload, anemia, penekanan imunitas, kalsifikasi ekstra tulang, malnutrisi, gangguan elektrolit, atau ketidakseimbangan asam-basa (Karacan, 2009). Durasi HD berhubungan secara garis lurus dengan peningkatan TAP (Fabbian,2010).

2.2.2 Efek gagal ginjal kronis dengan hemodialisis terhadap pernafasan Sama seperti semua sistem organ lainnya, paru juga mendapat pengaruh buruk dari gagal ginjal yang menjalani HD. HD menyebabkan keadaan hipoksemia oleh beberapa fenomena yang diduga berperan terhadap kejadian hipoksemia ini adalah perubahan dari kurva dissosiasi oksihemoglobin yang disebabkan oleh peningkatan pH selama dialisis, penekanan terhadap pusat pernafasan, gangguan difusi oksigen, leukostasis pada pembuluh darah paru yang menyebabkan ketidak seimbangan ventilasi-perfusi, serta hipoventilasi alveolar

yang disebabkan oleh CO2 yang berdifusi ke dialisat (Pierson, 2006). Lang dkk melaporkan 14 pasien hemodialisis yang stabil secara klinis tanpa penyakit paru akut, dijumpai penyakit paru restriktif dijumpai pada 8 dari 14 kasus dan penyakit paru obstruktif dijumpai pada 1 orang pasien (Lang, 2006). Herero dkk menyatakan bahwa 75% pasien dengan hemodialisis jangka panjang menunjukkan kelainan restriktif pada spirometri (Herero, 2002). Studi yang dilakukan Kovelis mendapatkan dari 17 pasien Gagal Ginjal Kronik, 9 orang dengan spirometri normal, 8 restriksi ringan sebelum hemodialisis, setelah hemodialisis 2 dari 8 pasien tersebut mencapai spirometri normal (Kovelis, 2008).

2.2.3 Efek gagal ginjal kronis dengan hemodialisis dengan hipertensi pulmonal terhadap pernafasan

Pasien-pasien HD reguler dianjurkan untuk pemasangan akses vaskular seperti AV fistula. Akses vaskuler tidak terlepas dari berbagai komplikasi, ringan maupun berat. Beberapa komplikasi yang sering terjadi yaitu stenosis dan clotting, infeksi, aliran darah berlebihan, iskemia distal (steal syndrome), aneurisma vena, perdarahan akibat ruptur aneurisma, dan hematoma lokal (Konsensus Dialisis Pernefri, 2003).

Patofisiologi yang mendasari timbulnya HTP pada PGK yang memakai akses vaskuler masih belum sepenuhnya dipahami. Mekanisme utama yang diduga berperan adalah akses vaskular buatan (fistula AV) yang umum dijumpai pada pasien PGK dengan HD reguler. Fistula ini menyebabkan peningkatan Cardiac Output (CO) yang berarti juga peningkatan volume darah pada pembuluh darah paru. Pada orang sehat peningkatan CO tidak serta merta menyebabkan peningkatan TAP, karena adanya kemampuan adaptif pembuluh darah paru, misalnya vasodilatasi maupun kemampuan membentuk komunikasi dengan pembuluh darah ekstra paru. Namun pada pasien PGK, kemampuan adaptif ini berkurang. Diduga hal ini disebabkan status hiperparatiroidisme kronis yang sering pada pasien PGK, menyebabkan peningkatan kadar kalsium di jaringan, termasuk pada pembuluh darah paru. Kalsifikasi ini menyebabkan elastisitas pembuluh darah terganggu dan meningkatkan resistensi sistem pembuluh darah paru (Gururaj, 2010). Tetapi peranan hormon paratiroid sendiri masih

diperdebatkan, karena studi lain justru menunjukkan hasil yang berlawanan (Akmal, 2005).

Saat ini yang diketahui adalah semakin besar aliran darah (flow rate) pada fistula maka akan semakin besar pula aliran darah balik ke jantung dan sesuai dengan hukum Frank Starling akan menyebabkan peningkatan CO pula. Peningkatan CO akan menyebabkan peningkatan aliran darah ke sirkulasi paru dan memperberat kenaikan TAP. Oleh karena itu, penting untuk mendapatkan diameter fistula yang tepat agar tidak menimbulkan komplikasi sistemik (Havlucu, 2007). Yigla melaporkan angka 39.7% pada pasien hemodialisis reguler via fistula AV (Yigla, 2003), Amin dalam studi terhadap 51 pasien PGK dengan hemodialisis reguler via fistula AV mendapatkan 29% di antaranya menderita hipertensi pulmonalis (Amin, 2003). Dalam studi lain, Yigla menyatakan bahwa hipertensi pulmonalis merupakan prediktor independen terhadap mortalitas pasien PGK (Yigla, 2009).

2.3 Hipertensi Pulmonal 2.3.1 Definisi

Salah satu komplikasi kardiovaskuler tersebut namun awalnya jarang dipublikasikan adalah HTP. HTP secara ringkas didefinisikan jika dijumpai peningkatan TAP di atas ambang normal. Dikatakan HTP adalah jika pada saat istirahat nilai TAP ≥35 mmHg. Penyakit ini mungkin menggambarkan adanya gangguan pada pembuluh darah paru, yang dapat bersifat progresif dan fatal, atau mungkin hanya peningkatan TAP yang pasif terhadap peningkatan tekanan di jantung kiri. Faktor penyebab dapat berupa kelainan jantung, kelainan paru atau akibat penyakit sistemik(Newman, 2008).

HTP dapat disebabkan oleh berbagai macam penyakit, dimana jika tidak diatasi maka dapat mengakibatkan menurunnya regangan pembuluh darah (compliance), peningkatan TAP yang progresif dan akhirnya menjadi gagal jantung kanan dan kematian. Pasien dengan HTP berkepanjangan mempunyai morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi dari pada kondisi kausatif yang menyebabkan HTP itu sendiri (Abdelwhab, 2009).

2.3.2 Klasifikasi

Ada beberapa klasifikasi HTP yang saat ini diajukan. Dua yang telah luas dikenal adalah klasifikasi menurut Venice, dan klasifikasi yang dikeluarkan oleh World Health Organisation (WHO) pada tahun 2006. Klasifikasi klinis HTP yang saat ini paling banyak digunakan adalah klasifikasi menurut WHO. Klasifikasi ini membagi HTP menjadi 5 kelas berdasarkan jenisnya seperti yang terlihat pada tabel 2.3.1. Dalam klasifikasi terbaru, HTP yang disebabkan oleh fistula AV permanen pada pasien PGK dimasukkan ke dalam kelas V (McLaughlin, 2006).

Tabel 2.3.1 Klasifikasi Hipertensi Pulmonalis menurut WHO (McLaughlin,2006)

Kelas Deskripsi

I Hipertensi arteri pulmonalis Idiopatik atau primer Familial

Hipertensi yang berhubungan dengan :

Penyakit kolagen pada pembuluh darah Pintasan kongenital sistemik-ke-pulmonal Hipertensi portal

Infeksi Human Immunodeficiency Virus Toksin dan obat – obatan

Penyakit lain (kelainan tiroid, kelainan penyimpangan glikogen, penyakit Gaucher, hemoragik telangiektasis herediter, hemoglobinopati, kelainan mieloproliferatif, splenektomi)

Yang berhubungan dengan keterlibatan vena atau kapiler Penyakit oklusi vena pulmonal

Hemangiomatosis kapiler pulmonal

II Hipertensi pulmonalis dengan penyakit jantung kiri Penyakit atrium atau ventrikel kiri jantung Penyakit katup jantung kiri

III Hipertensi pulmonalis yang dihubungkan dengan penyakit paru dan atau hipoksia

Penyakit paru obstruksi kronik Penyakit jaringan paru

Gangguan nafas saat tidur Kelainan hipoventilasi alveolar Tinggal lama di tempat yang tinggi

Perkembangan abnormal

IV Hipertensi pulmonalis oleh karena penyakit emboli dan trombotik kronik Obstruksi tromboembolik arteri pulmonalis proksimal

Obstruksi tromboembolik arteri pulmonalis distal

Emboli pulmonalis non trombotik (tumor, parasit, benda asing )

V Lain-lain

Sarkoidosis, histiositosis-X, limfangiomatosis, penekanan pembuluh darah paru (adenopati, tumor, fibrosis mediastinitis)

2.3.3 Diagnosis

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosis HTP, baik dengan menggunakan metode invasif maupun non invasif. Saat ini metode yang paling banyak digunakan adalah dengan menggunakan alat ekokardiografi Color Doppler yang bersifat non invasif (Weyman, 2010).

a. Ekokardiografi Color Doppler

Ekokardiografi merupakan skrining test non invasif yang sangat baik dilakukan untuk pasien yang dicurigai mengalami HTP. Digunakan pertama kali untuk menentukan TAP pada akhir dekade 1990-an, namun masih dalam gambaran hitam dan putih (Stephen, 1999). Saat ini, ekokardiografi Color Doppler sudah lazim dijumpai dan luas digunakan. Untuk menilai tekanan sistolik ventrikel kanan dengan ekokardiografi ini harus dijumpai adanya trikuspid regurgitasi (TR) (Noordegraaf, 2009).

Perkembangan TR pada pasien HTP sering dihubungkan dengan adanya dilatasi anular, perubahan ukuran ruang ventrikel kanan dan perubahan letak katup trikuspidal bagian apikal. Pemakaian aliran regurgitasi sistolik katup trikuspidalis (v) merupakan sebuah perhitungan tekanan arteri pulmonalis sistolik (Systolic Pulmonary Arterial Pressure/sPAP) yang dapat ditentukan dengan ekokardiografi Color Doppler. Tanpa adanya pulmonary outflow tract obstruction, sPAP ekuivalen dengan tekanan sistolik ventrikel kanan, yang dapat dihitung dengan rumus Bernoulli yang sederhana (Daniels, 2004):

Ket : RVSP : Right Ventricular Systolic Pressure v : aliran regurgitasi sistolik trikuspidalis RAP : Right Arterial Pressure

Kecepatan puncak diastolik awal akhir dari regurgitasi pulmonalis berkorelasi signifikan dengan rerata TAP diastolik (Bossone, 2005).

Waktu akselerasi right ventricular outflow tract (RVOT) didefinisikan sebagai interval dari onset kecepatan maksimal aliran darah yang dipulsasikan melalui sinyal yang dihasilkan gelombang Doppler, memiliki korelasi negatif dengan mean pulmonary artery pressure (mPAP). Waktu akselerasi RVOT <100 ms mencerminkan peningkatan mPAP (Jae, 2006).

Karakteristik disfungsi ventrikel kanan pada HTP dengan ekokardiografi Color Doppler mencakup penurunan kecepatan dan integral waktu aliran darah melalui katup pulmonalis dan pemendekan acceleration time (AcT) yang diukur dari permulaan aliran darah melalui katup pulmonalis sampai kecepatan mencapai puncaknya, dapat digunakan untuk menghitung rerata tekanan arteri pulmonal dengan rumus : mPAP (ms) = 79 – 0,45 (AcT) (Jae, 2006).

Tabel 2.3.2 Klasifikasi HTP berdasarkan TAP (McLaughlin, 2006)

Kategori Tekanan arteri pulmonalis*

Ringan 35 – 50 mmHg

Sedang 51 – 69 mmHg

Berat ≥70 mmHg

* saat istirahat b. Elektrokardiografi

Elektrokardiografi (EKG) merupakan alat diagnostik lain untuk HTP, walaupun tidak spesifik. Gambaran tipikal HTP yang bisa didapat pada EKG adalah :

Pergeseran aksis ke kanan (right axis deviation), Gelombang R>S dengan R/S rasio >1 di sadapan V1, Kompleks qR di sadapan V1,

Pola rSR’ di sadapan V1,

Gelombang S besar dan R kecil dengan R/S rasio <1 di sadapan V5 dan/atau V6.

Gambaran gelombang ST depresi dan inversi sering muncul di sadapan prekordial kanan. Pembesaran atrium kiri ditandai dengan gelombang P yang tinggi (2.5 mm) di sadapan II, III, aVF dan aksis P frontal 75˚ (Schannwell, 2007).

c. Foto Toraks

Gambaran khas foto toraks proyeksi posteroanterior pada HTP adalah ditemukannya pembesaran hilar dan bayangan arteri pulmonalis. Sementara pada foto toraks proyeksi lateral dapat dijumpai pembesaran ventrikel kanan (Diah, 2009).

d. Pemeriksaan Angiografi

Kateterisasi jantung merupakan baku emas (gold standard) untuk diagnosis HTP. Kateterisasi membantu diagnosis dengan menyingkirkan etiologi lain seperti penyakit jantung kiri dam memberikan informasi penting untuk dugaan prognostik pada pasien dengan HTP. Kateterisasi jantung dilakukan pada pasien dengan HTP setelah dilakukan pemeriksaan klinis dan ekokardiografi, terutama pada mereka yang direncanakan untuk pengobatan. Namun hal ini sulit dilakukan dikarenakan sifatnya yang invasif, terutama pada pasien PGK dengan penyakit yang sudah terminal (Diah, 2009).