BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Produktivitas

1. Pengertian Produktivitas

Produktivitas merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input). Menurut Herjanto, produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Secara umum produktivitas dapat diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik (barang-barang atau jasa) dengan masuknya yang sebenarnya. Misalnya saja, “produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif. Suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masuk atau output : input. Masukan sering dibatasi dengan masukan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik bentuk dan nilai.

Produktivitas juga diartikan sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang-barang atau jasa-jasa: “Produktivitas mengutarakan cara pemanfaatan secara baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi barang-barang.”

L. Greenberg dalam Sinungan (2005) mendefinisikan produktivitas sebagai perbandingan antara totalitas pengeluaran pada waktu tertentu dibagi totalitas masukan selama periode tersebut.

b. Perbedaan antara kumpulan jumlah pengeluaran dan masukan yang dinyatakan dalam satuan-satuan (unit) umum.

Doktrin pada konferensi Oslo (1984) dalam Sinungan (2005) tercantum definisi umum produktivitas semesta, yaitu:

“Produktivitas adalah suatu konsep yang bersifat universal yang bertujuan untuk menyediakan lebih banyak barang dan jasa untuk lebih banyak manusia, dengan menggunakan sumber-sumber riil yang makin sedikit.”

Produktivitas adalah suatu pendekatan interdisipliner untuk menentukan tujuan yang efektif, pembuatan rencana, aplikasi penggunaan cara yang produktivitas untuk menggunakan sumber-sumber secara efisien, dan tetap menjaga adanya kualitas yang tinggi.

Menurut Dewan Produktivitas Nasional dalam Husien (2002) menjelaskan bahwa produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input).

Dengan kata lain bahwa produktivitas memliliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah efektivitas yang mengarah kepada pencapaian target berkaitan dengan kuaitas, kuantitas dan waktu. Yang kedua yaitu efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Pendapat yang demikian itu menunjukkan bahwa produktivitas mencakup sejumlah persoalan yang terkait dengan kegiatan manajemen dan teknis operasional. Sedangkan konsep produktivitas dijelaskan oleh Ravianto (1989) sebagai berikut:

1. Produktivitas adalah konsep universal, dimaksudkan untuk menyediakan semakin banyak barang dan jasa untuk semakin banyak orang dengan menggunakan sedikit sumber daya.

2. Produktivitas berdasarkan atas pendekatan multidisiplin yang secara efektif merumuskan tujuan rencana pembangunan dan pelaksanaan cara-cara produktif dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien namun tetap menjaga kualitas.

3. Produktivitas terpadu menggunakan keterampilan modal, teknologi

manajemen, informasi, energi, dan sumber daya lainnya untuk mutu kehidupan yang mantap bagi manusia melalui konsep produktivitas secara menyeluruh. 4. Produktivitas berbeda di masing-masing negara dengan kondisi, potensi, dan kekurangan serta harapan yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan dalam jangka panjang dan pendek, namun masing-masing negara mempunyai kesamaan dalam pelaksanaan pendidikan dan komunikasi.

5. Produktivitas lebih dari sekedar ilmu teknologi dan teknik manajemen akan tetapi juga mengandung filosofi dan sikap mendasar pada motivasi yang kuat untuk terus menerus berusaha mencapai mutu kehidupan yang baik.

Sinungan (2005) menjelaskan produktivitas dalam beberapa kelompok sebagai berikut :

a. Rumusan tradisional bagi keseluruhan produktivitas tidak lain adalah ratio apa yang dihasilkan (output) terhadap keseluruhan peralatan produksi yang digunakan.

b. Produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik dari pada kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini.

c. Produktivitas merupakan interaksi terpadu serasi dari tiga faktor esensial, yakni : Investasi termasuk pengetahuan dan tekhnologi serta riset, manajemen dan tenaga kerja.

Peningkatan produktivitas merupakan dambaan setiap perusahaan, produktivitas mengandung pengertian berkenaan denagan konsep ekonomis, filosofis, produktivitas berkenaan dengan usaha atau kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan masyarakat pada umumnya.Sebagai konsep filosofis, produktivitas mengandung pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan dimana keadaan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan mutu kehidupan hari esok harus lebih baik dari hari ini.Hal ini yang memberi dorongan untuk berusaha dan mengembangkan diri. Sedangkan konsep sistem, memberikan pedoman pemikiran bahwa pencapaian suatu tujuan harus ada kerja sama atau keterpaduan dari unsur-unsur yang relevan sebagai sistem.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas

Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas terbagi menjadi dua, yaitu faktor fisik dan faktor sosial

Faktor fisik yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas padi sawah adalah lahan. Lahan mempunyai nilai tersendiri yang dipengaruhi unsur- unsur antara lain :

1. Iklim

Unsur-unsur iklim yang berpengaruh terhadap produktivitas padi sawah adalah curah hujan, suhu, udara, kelembaban, dan penyinaran matahari

2. Air

Air merupakan syarat mutlak bagi kehidupan dan pertumbuhan tanaman. Air bisa datang melalui hujan atau harus melalui pengairan yang diatur oleh manusia, Air juga dibutuhkan tanaman dalam proses fotosintesis, tanpa air tersebut pertumbuhan tanaman akan terhambat dan mati, sehingga air dianggap pembentuk tubuh tanaman itu sendiri

3. Tanah

Tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk bertanam padi sawah, baik terus menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tanaman palawija. Istilah tanah sawah bukan merupakan istilah taksonomi, tetapi merupakan istilah umum seperti halnya tanah hutan, tanah perkebunan, tanah pertanian dan sebagainya (Sarwono et all., 2004) dalam Wahyunto (2009). Segala macam jenis tanah dapat disawahkan asalkan air cukup tersedia. Disamping itu padi sawah juga ditemukan pada berbagai macam iklim yang jauh lebih beragam dibanding dengan jenis tanaman lain, dengan demikian sifat tanah sawah sangat beragam sesuai dengan sifat tanah asalnya.

Tanah merupakan faktor penting dalam pertanian, karena tanah sampai saat ini merupakan media utama yang digunakan untuk media pertanian.Komponen tanah yang dipertimbangkan terutama kesuburan tanah, tetapi kita harus ingat bahwa kesuburan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyangkut sifat kimia, fisik, dan biologi tanah.

4. Topografi lahan

Topografi lahan menggambarkan penggunaan lahan pertanian yang didasarkan pada tinggi tempat.Untuk tanah di Indonesia, pembagian menurut tinggi tempat sering dikategorikan sebagai lahan dataran rendah, dataran tinggi.Pembagian klasifikasi menurut topografi itu juga menggambarkan macam usaha pertanian yang diusahakan oleh penduduk yang bertempat tinggal di daerah itu, misalnya didataran rendah jenis sawahnya lebih bervariasi dibandingkan dengan sawah yang ada didataran tinggi.

b. Faktor Sosial

Faktor sosial yang berpengaruh terhadap produktivitas padi sawah antara lain

1. Manusia

Manusia sebagai tenaga pengelola lahan dibutuhkan dalam pertanian.Di beberapa tempat yang tersedia tenaga kerja yang melimpah, maka pertanian cenderung menggunakan tenaga manusia lebih banyak.Selain itu, keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja juga berpengaruh terhadap hasil pertanian.

2. Teknologi

Tiedel (1981) dalam Djumali Mangunwidjajaet all(2013) member batasan teknologi sebagai kumpulan berbagai kemungkinan produksi, teknik, metode dan

proses dengannya sumber-sumber daya secara nyata diubah oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Teknologi bisa membantu mengolah lahan menjadi lebih produktif. Beberapa bentuk teknologi antara lain irigasi dan penggunaan mesin. Menggunakan bantuan keduanya, hasil panen bisa meningkat.Selain itu, dengan teknologi petani juga bisa mengatasi berbagai keterbatasan lahan.Kemajuan teknologi mendorong penemuan yang terkait dengan dunia pertanian, pengembangan pupuk, dan penanggulangan penyakit.

3. Modal

Ketersediaan modal memengaruhi beberapa bagian dalam sistem pertanian.Pengaruhnya sering bisa dilihat dari hasil pertanian.Petani dengan modal yang terbatas, mempunyai keterbatasan dalam pengelolaan lahan, seperti penggunaan mesin, pemupukan dan lain sebagainya.Berbeda dengan petani yang mempunyai modal cukup.Di negara berkembang, petani yang sering dijumpai adalah petani yang diklasifikasikan sebagai petani yang tidak memiliki modal yang cukup, karena itulah mereka memerlukan kredit usaha tani agar mampu mengolah usaha taninya dengan baik.

4. Manajemen

Manajemen diperlukan untuk mengefisiensikan penggunaan

modal.Pengelolaan tersebut meliputi kemampuan untuk menentukan dan menghasilkan produksi yang diharapkan.

B. Lahan

1. Pengertian Lahan

Lahan menurut Brinkman et all (1973), dalam Juhadi (2007) merupakan suatu wilayah dipermukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang; yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa yang akan datang.

Berdasarkan pengertian di atas, lahan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang tersusun atas berbagai komponen. Komponen-komponen ini dapat

dikategorikan menjadi dua, yaitu (1) komponen struktural yang sering disebut karakteristik lahan; dan (2) komponen fungsional yang sering disebut kualitas lahan. Kualitas lahan merupakan sekelompok unsur-unsur lahan yang menentukan tingkat kemampuan dan kesesuaian lahan bagi macam pemanfaatan tertentu.

Lahan sebagai suatu sistem mempunyai komponen-komponen yang terorganisir secara spesifik dan perilakunya menuju kepada sasaran-sasaran tertentu.Komponen-komponen lahan ini dapat dipandang sebagai sumberdaya dalam hubungannya dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Worosuprojo, 2007) dalam (Juhadi, 2007).Dengan demikian ada dua kategori utama sumberdaya lahan, yaitu (1) sumberdaya lahan yang bersifat alamiah dan (2) sumberdaya lahan yang merupakan hasil aktivitas manusia (budidaya manusia).Berdasarkan atas konsepsi tersebut maka pengertian

sumberdaya lahan mencakup semua karakteristik lahan dan proses-proses yang terjadi didalamnya, yang dengan cara-cara tertentu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Lahan merupakan suatu daerah dipermukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu dalam hal ini dapat dilihat dari iklim, batuan, dan struktur litosfer, bentuk lahan dan proses tanah, vegetasi, manusia.Lahan meliputi segala hubungan timbal balik aspek-aspek/faktor-faktor biofisik di permukaan bumi yang dapat di pandang dari segi ekologikal(Sutikno & SuRitohardoyo, 1996) dalam (Sarjanti & Suwarno, 2004).

2. Fungsi Lahan

Tanah atau lahan merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam kehidupan manusia karena setiap aktivitas manusia selalu terkait dengan tanah atau lahan. Utomo (1992) dalam Afip udin (2013) menyatakan bahwa lahan sebagai modal alami yang melandasi kegiatan kehidupan dan penghidupan memiliki dua fungsi, yaitu:

a. Fungsi kegiatan budaya

Suatu kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan seperti pemukiman, baik sebagai kawasan perkotaan maupun pedesaan, perkebunan hutan dan lain-lain.

b. Fungsi lindung

Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utamanya untuk melindungi kelestarian hidup yang ada yang mencakup sumber daya alam, sumber daya

buatan, nilai sejarah serta budaya bangsa yang biasa menunjang pemanfaatn buddidaya.

3. Bentuk Penggunaan Lahan

Bentuk-bentuk penggunaan lahan di Indonesia dari tempat satu ke tempat lain beragam bentuknya, tergantung kondisi fisik/lingkungan setempat. Bentuk-bentuk tersebut dapat didasarkan dari sistem klasifikasi penggunaan lahan yang paling berpengaruh dalam pembuatan peta penggunaan lahan di Indonesiadalam (Purwadhi dan Sanjoto (2008), yakni :

a) Klasifikasi penggunaan lahan menurut Darmoyuwono, (1964) menekankan

pada aspek penggunaan lahan berpedoman pada (Commision on World Land Use Survey). Klasifikasinya memiliki hirarki atau penjenjangan yang mantap. Tetapi klasifikasi menurut Darmoyuwono ini kurang digunakan di Indonesia karena kurang disosialisasikan.

Bentuk Penggunaan Lahan menurut klasifikasiDarmoyuwono (1964)

1. Lahan permukiman dijabarkan menjadi permukiman dan lahan

non-pertanian, meliputi permukiman perkotaan, permukiman pedesaan, permukiman pedesaan bercampur kebun dan tanaman keras, dan lahan non-pertanian lain.

2. Kebun ditanami sayuran, buah-buahan kecil dan bunga. Kelas ini sangat umum dan terdapat di beberapa pedesaan wilayah Indonesia, biasanya sayuran, buah-buahan kecil seperti tomat, mentimun, dan lainnya merupakan tanaman campuran (tumpang sari) seperti halnya di pertanian lahan kering.

3. Tanaman keras, antara lain tanaman kelapa, rambutan, tanaman pohon lainnya.

4. Lahan untuk tanaman semusim, antara lain padi, jagung, ketela pohon, tanaman perdagangan.

5. Lahan padang rumput yang dikelola, seperti lapangan olah raga. 6. Tanaman padang rumput yang tidak dikelola untuk penggembalaan.

7. Lahan hutan, dikelaskan hutan lebat, hutan terbuka, pohon jarang merupakan sabana tropis, hutan belukar, hutan rawa, hutan sudah dibuka atau dibakar, hutan industri, hutan ladang.

8. Bentuk-bentuk tubuh perairan, adalah rawa air tawar, rawa pasang surut, kolam ikan, sungai, danau, laut.

9. Lahan tidak produktif, seperti lahan kosong, lahan berbatu, lahan berpasir, lahan berbukit (perbukitan), gunung (pegunugan).

b) Klasifikasi penggunaan lahan menurut I Made Sandy(1977) mendasarkan pada bentuk penggunaan lahan dan skala peta, membedakan daerah desa dan kota. Klasifikasi ini digunakan secara formal di Indonesia oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Bentuk Penggunaan Lahan menurut klasifikasi I Made Sandy (1977)

1. Berdasarkan pemetaan penggunaan lahan skala 1:250.000 dan skala 1:200.000, maka bentuk penggunaan lahan dibedakan menjadi 8 kategori, yaitu perkampungan, sawah, tegalan dan kebun, ladang berpindah, hutan, alang-alang dan semak belukar, rawa, lahan lain-lain.

2. Berdasarkan pemetaan penggunaan lahan skala 1:100.000, skala 1:50.000, dan skala 1:25.000, penggunaan lahan dibedakan dalam 10 kelas, dengan beberapa sub-kategori :

a. Perkampungan berupa kampung, kuburan, emplesemen.

b. Tanah pertanian berupa sawah ditanami padi dua kali setahun, sawah padi satu kali setahun, sawah ditanami setiap tahun bergantian, yaitu padi sekali setahun, sekali setahun bukan padi, dan ladang berpindah.

c. Lahan perkebunan dengan jenis tanaman karet, kopi, jenis tanaman perkebunan lainnya.

d. Kebun dapat berupa sawah ditanami sayuran dan tidak pernah ditanami padi, kebun kering dengan berbagai tanaman, hutan dibedakan hutan lebat; belukar; satu jenis tanaman.

e. Kolam ikan.

f. Tanah rawa / rawa-rawa.

g. Tanah tandus atau tanah yang tidak bernilai ekonomis.

h. Hutan penggembalaan.

i. Lain-lain (kalau ada sesuai kondisi daerahnya).

Secara umum sebagaimana tertuang dalam Peta Rupabumi Indonesia, penggunaanlahan di Indonesia meliputi permukiman, sawah irigasi, sawah tadah hujan, kebun/perkebunan, hutan, semak/belukar, tegalan/ladang, rumput/tanah kosong, dan hutan rawa.

4. Lahan Sawah

Lahan sawah adalah lahan yang dikelola sedemikian rupa untuk budidaya tanaman padi sawah, dimana padanya dilakukan penggenangan selama atau sebagian dari masa pertumbuhan padi. Yang membedakan lahan ini dari lahan rawa adalah masa penggenangan airnya, pada lahan sawah penggenangan tidak terjadi terus- menerus tetapi mengalami masa pengeringan (Musaet all, 2006).

Menurut Asep Sapei Lahan sawah merupakan suatu lahan pertanian dengan permukaan yang datar dan dikelilingi oleh pematang agar dapat menahan dan menyimpan air (berupa genangan), dilengkapi dengan pemasukan (inlet) untuk air irigasi dan pintu pengeluaran (outlet) untuk drainase.

Berikut adalah klasifikasi jenis sawah

1. Sawah Irigasi Teknis

Sawah irigasi teknis adalah sawah yang memperoleh pengairan dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaandan pembagian air irgasi dapat sepenuhnya diatur dan diukur dengan mudah.Jaringan irigasi seperti ini biasanya terdiri dari saluran primer, sekunderdan tersier.Saluran induk, sekunder dan bangunannya dibangun, dikuasai dan dipelihara oleh pemerintah.

2. Sawah Irgasi ½ Teknis

Sawah irigasi setengah teknis adalah sawah berpengairan teknis akan tetapi pemerintah hanya menguasai bangunan penyadap untuk dapatmengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan jaringan selanjutnya tidak diukur dan tidak dikuasai pemerintah.

3. Sawah Tadah Hujan

Sawah tadah hujan adalah sawah usaha tani yang sumber air utamanya berasal dari air curah hujan.

Kondisi fisik lahan sawah di Indonesia pada umumnya relatif sama, yaitu: bentuk dan ukuran yang tidak seragam, irigasi dari petak ke petak, fasilitas dan jalan usahatani yang masih kurang serta kondisi lapisan olah dan lapisan kedap tidak memadai. Oleh karena itu, dalam rangka ketahanan pangan nasional, diperlukan usaha-usaha yang nyata dan terus-menerus untuk memperbaiki atau meningkatkan infrastruktur lahan sawah.

C. Kesejahteraan 1. Keluarga Sejahtera

Adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009).

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga

a. Faktor Nilai Hidup

Sesuatu yang dianggap paling penting dalam hidupnya.Nilai hidup merupakan “Konsepsi”, artinya gambaran mental yang membedakan individual atau kelompok dalam rangka mencapai sesuatu yang diinginkan.

b. Faktor Tujuan Hidup

Sesuatu yang akan dicapai atau sesuatu yang diperjuangkan agar nilai yang merupakan patokan dapat tercapai dengan demikian tujuan hidup tidak terlepas dari nilai hidup.

c. Faktor Standar Hidup

Tingkatan hidup yang merupakan suatu patokan yang ingin dicapai dalam memenuhi kebutuhan.

3. Fungsi Keluarga

Menurut BKKBN (2002) keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Terdapat delapan fungsi keluarga, yaitu:

a. Fungsi Keagamaan

Untuk mendorong dan mengembangkan kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga seluruh anggota keluarga dapat menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Fungsi Budaya

Untuk memberikan kesepakatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

c. Fungsi Cinta Kasih

Untuk memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, serta hubungan antar generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama berseminya kehidupan yang penuh cinta kasih dan batin.

d. Fungsi Melindungi

Untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan dalam keluarga.

e. Fungsi Produksi

Untuk melanjutkan keturunan sebagai mekanisme yang direncanakan sehingga dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia yang penuh iman dan taqwa di dunia.

f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Untuk memberikan peran kepada keluarga dalam mendidik keturunannya agar bias melakukan penyesuaian dengan alam kehidupannya di masa depan.

g. Fungsi Ekonomi

Untuk mendorong fungsi ekonomi keluarga sebagi unsur mendukung kemandirian ketahanan keluarga.

h. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Untuk memberikan kemampuan kepada setiap keluarga dalam menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis.

Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu:

Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator ”kebutuhan dasar keluarga” (basic needs).

b. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI)

Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator ”kebutuhan psikologis” (psychological needs)keluarga.

c. Tahapan Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator ”kebutuhan pengembangan” (develomental needs)dari keluarga.

d. Tahapan Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator ”aktualisasi diri” (self esteem) keluarga.

e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.

4. Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera

a. Enam Indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator ”kebutuhan dasar keluarga” (basic needs), dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:

1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.

Pengertian makan adalah makan menurut pengertian dan kebiasaan masyarakat setempat, seperti makan nasi bagi mereka yang biasa makan nasi sebagai makanan pokoknya (staple food), atau seperti makan sagu bagi mereka yang biasa makan sagu dan sebagainya.

2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.

Pengertian pakaian yang berbeda adalah pemilikan pakaian yang tidak hanya satu pasang, sehingga tidak terpaksa harus memakai pakaian yang sama dalam kegiatan hidup yang berbeda beda. Misalnya pakaian untuk di rumah (untuk tidur atau beristirahat di rumah) lain dengan pakaian untuk ke sekolah atau untuk bekerja (ke sawah, ke kantor, berjualan dan sebagainya) dan lain pula dengan pakaian untuk bepergian (seperti menghadiri undangan perkawinan, piknik, ke rumah ibadah dan sebagainya).

3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.

Pengertian Rumah yang ditempati keluarga ini adalah keadaan rumah tinggal keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding dalam kondisi yang layak ditempati, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan.

4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.

Pengertian sarana kesehatan adalah sarana kesehatan modern, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan obat obatan yang diproduksi secara modern dan telah mendapat izin peredaran dari instansi yang berwenang (Departemen Kesehatan/Badan POM).

5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.

Pengertian Sarana Pelayanan Kontrasepsi adalah sarana atau tempat pelayanan KB, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Dokter Swasta, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan pelayanan KB dengan alat kontrasepsi modern, seperti IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan dan Pil, kepada pasangan usia subur yang membutuhkan.(Hanya untuk keluarga yang berstatus Pasangan Usia Subur).

6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Pengertian Semua anak umur 7-15 tahun adalah semua anak 7-15 tahun dari keluarga (jika keluarga mempunyai anak 7-15 tahun), yang harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. Bersekolah diartikan anak usia 7-15 tahun di keluarga itu terdaftar dan aktif bersekolah setingkat SD/sederajat SD atau setingkat SLTP/sederajat SLTP.

b. Delapanindikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator ”kebutuhan psikologis” (psychological needs) keluarga, dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:

1. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Pengertian anggota keluarga melaksanakan ibadah adalah kegiatan keluarga untuk melaksanakan ibadah, sesuai dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut oleh masing masing keluarga/anggota keluarga. Ibadah tersebut dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama sama oleh keluarga di rumah, atau di tempat tempat yang sesuai dengan ditentukan menurut ajaran masing masing agama/kepercayaan.

2. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan

daging/ikan/telur.

Pengertian makan daging/ikan/telur adalah memakan daging atau ikan atau telur, sebagai lauk pada waktu makan untuk melengkapi keperluan gizi protein.Indikator ini tidak berlaku untuk keluarga vegetarian.

3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.

Pengertian pakaian baru adalah pakaian layak pakai (baru/bekas) yang merupakan tambahan yang telah dimiliki baik dari membeli atau dari pemberian pihak lain, yaitu jenis pakaian yang lazim dipakai sehari hari oleh masyarakat setempat.

4. Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah.

Luas Lantai rumah paling kurang 8 m² adalah keseluruhan luas lantai rumah, baik tingkat atas, maupun tingkat bawah, termasuk bagian dapur, kamar mandi, paviliun, garasi dan gudang yang apabila dibagi dengan jumlah penghuni rumah diperoleh luas ruang tidak kurang dari 8 m².

5. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.

Pengertian keadaan sehat adalah kondisi kesehatan seseorang dalam keluarga yang berada dalam batas batas normal, sehingga yang bersangkutan tidak harus dirawat di rumah sakit, atau tidak terpaksa harus tinggal di rumah, atau tidak terpaksa absen bekerja/ke sekolah selama jangka waktu lebih dari 4 hari. Dengan demikian anggota keluarga tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukan masing masing di dalam keluarga.

6. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.

Pengertian anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan adalah keluarga yang paling kurang salah seorang anggotanya yang sudah dewasa memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dari sumber penghasilan yang dipandang layak oleh masyarakat, yang dapat memenuhi kebutuhan minimal sehari hari secara terus menerus.

7. Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin.

membaca tulisan huruf latin dan sekaligus memahami arti dari kalimat kalimat dalam tulisan tersebut. Indikator ini tidak berlaku bagi keluarga yang tidak mempunyai anggota keluarga berumur 10-60 tahun.

8. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

Pengertian Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi adalah keluarga yang masih berstatus Pasangan Usia Subur dengan jumlah anak dua atau lebih ikut KB dengan menggunakan salah satu alat kontrasepsi modern, seperti IUD, Pil, Suntikan, Implan, Kondom, MOP dan MOW.

c. Lima indikator Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator ”kebutuhan pengembangan” (develomental needs),dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:

1. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.

Pengertian keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama adalah upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahunan agama mereka masing masing.Misalnya mendengarkan pengajian, mendatangkan guru mengaji atau guru agama bagi anak anak, sekolah madrasah bagi anak anak yang beragama Islam atau sekolah minggu bagi anak anak yang beragama Kristen.

2. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang. Pengertian sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang adalah sebagian penghasilan keluarga yang disisihkan untuk ditabung baik berupa uang maupun berupa barang (misalnya dibelikan hewan ternak, sawah,

tanah, barang perhiasan, rumah sewaan dan sebagainya). Tabungan berupa barang, apabila diuangkan minimal senilai Rp.

500.000,-3. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali

dimanfaatkan untuk berkomunikasi.

Pengertian kebiasaan keluarga makan bersama adalah kebiasaan seluruh anggota keluarga untuk makan bersama sama, sehingga waktu sebelum atau sesudah makan dapat digunakan untuk komunikasi membahas persoalan yang dihadapi dalam satu minggu atau untuk berkomunikasi dan bermusyawarah antar seluruh anggota keluarga.

4. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Pengertian Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal adalah keikutsertaan seluruh atau sebagian dari anggota keluarga dalam kegiatan masyarakat di sekitarnya yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti gotong royong, ronda malam, rapat RT, arisan, pengajian, kegiatan PKK, kegiatan kesenian, olah raga dan sebagainya.

5. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/ radio/tv/internet. Pengertian Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/ majalah/ radio/tv/internet adalah tersedianya kesempatan bagi anggota keluarga untuk memperoleh akses informasi baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional, melalui media cetak (seperti surat kabar, majalah, bulletin) atau media elektronik (seperti radio, televisi, internet). Media massa tersebut tidak perlu hanya yang dimiliki atau dibeli sendiri oleh keluarga yang bersangkutan,

tetapi dapat juga yang dipinjamkan atau dimiliki oleh orang/keluarga lain, ataupun yang menjadi milik umum/milik bersama.

d. Dua indikator Kelarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator ”aktualisasi diri” (self esteem) dari 21 indikator keluarga, yaitu:

1. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.

Pengertian Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan sumbangan materiil secara teratur (waktu tertentu) dan sukarela, baik dalam bentuk uang maupun barang, bagi kepentingan masyarakat (seperti untuk anak yatim piatu, rumah ibadah, yayasan pendidikan, rumah jompo, untuk membiayai kegiatan kegiatan di tingkat RT/RW/Dusun, Desa dan sebagainya) dalam hal ini tidak termasuk sumbangan wajib.

2. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan

sosial/yayasan/ institusi masyarakat.

Pengertian ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan bantuan tenaga, pikiran dan moral secara terus menerus untuk kepentingan sosial kemasyarakatan dengan menjadi pengurus pada berbagai organisasi/kepanitiaan (seperti pengurus pada yayasan, organisasi adat, kesenian, olah raga, keagamaan, kepemudaan, institusi masyarakat, pengurus RT/RW, LKMD/LMD dan sebagainya).

D. Petani

1. Pengertian Petani

Petani adalah penduduk yang mempunyai penguasaan dalam bentuk tertentu atas tanah pertanian, terlibat dalam hubungan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan (Iriani, 2008).

Menurut Shanin (1971) seperti yang dikutip oleh subali (2005), terdapat empat karakteristik utama petani. Pertama, petani adalah pelaku ekonomi yang berpusat pada usaha milik keluarga. Kedua, selaku petani mereka menggantungkan hidup mereka pada lahan. Bagi petani, lahan petanian adalah segalanya yakni sebagai sumber yang diandalkan untuk menghasilkan bahan pangan keluarga, harta benda yang bernilai tinggi, dan ukuran terpenting bagi status sosial. Ketiga, petani memiliki budaya yang spesifik yang menekankan pemeliharaan tradisi dan konformitas serta solidaritas sosial mereka kental. Keempat, cenderung sebagai pihak yang selalu kalah (tertindas) namun tidak mudah ditaklukan oleh kekuatan ekonomi, budaya dan politik eksternal yang mendominasi mereka.

Buruh tani memperoleh penghasilan dari upah bekerja pada tanah pertanian milik orang lain atau petani penyewa tanah. Sebagian besar buruh tani bekerja lepas dengan upah harian, hanya sebagian kecil yang bekerja untuk jangka satu tahun atau lebih. Selain dari upah sebagai pekerja, buruh tani juga melakukan kegiatan dagang kecil – kecilan. Ada juga diantaranya yang menanami lahan hutan dengan perjanjian tertentu. Secara stratifikasi sosial buruh tani menempati

berkisar pada pekerjaan pertanian yang mereka lakukan untuk tuan tanah besar dengan upah harian. Selepas masa panen, buruh tani dibebaskan untuk menanami tanah pertanian tersebut dengan sistem bagi hasil (maro). Sewaktu senggang ketika dipekerjakan sebagi buruh, mereka melakukan usaha perdagangan kecil – kecilan dengan keuntungan yang kecil.

Berdasarkan penguasaannya atas sebidang lahan, petani dibedakan menjadi petani pemilik-penggarap, petani penyewa, petani penyekap dan buruh tani yang tidak mempunyai kewenangn sedikit pun atas sebidang tanah. Berdasarkan luas lahan yang dimiliki ada petani kaya pemilik lahan luas, petani menengah pemilik lahan sedang, dan petani gurem pemilik lahan sempit (Hanafie, 2010) dalam Mudakir (2011).

2. Lapisan Petani

Menurut Fadjar (2009), lapisan petani terdiri dari tujuh lapisan, yaitu :

a. Petani Pemilik

Petani lapisan ini menguasai lahan melalui pemilikan lahan tetap (petani pemilik yang lahannya diusahakan sendiri atau diusahakan orang lain).

b. Petani pemilik dan penggarap

Petani lapisan ini menguasai lahan melalui pemilikan tetap dan pemilikan sementara (mengusahakan lahan milik petani lain).

c. Petani pemilik dan buruh tani

Petani lapisan ini menguasai lahan melalui pemilikan tetap, selain itu mereka juga menjadi buruh tani.

d. Petani pemilik, penggarap dan buruh tani

Petani lapisan ini menguasai lahan melalui pemilikan tetap dan pemilikan sementara serta menjadi buruh tani

e. Petani penggarap

Petani lapisan ini menguasai lahan hanya melalui pemilikan sementara. Lapisan petani penggarap termasuk tunakisma tidak mutlak karena mereka termasuk petani yang menguasi lahan (pemilikan sementara).

f. Petani penggarap dan buruh tani

Petani lapisan ini menguasai lahan melalui pemilikan sementara, selain itu mereka juga menjadi buruh tani. Lapisan ini termasuk tunakisma tetapi tidak mutlak.

g. Buruh tani

Petani lapisan ini benar – benar tidak menguasai lahan sehingga termasuk tunakisma mutlak. Mereka hanya memperoleh manfaat dari lahan sebagai buruh tani.

Kepemilikan tanah tidak selalu mencerminkan penguasaan tanah, karena memang ada berbagai jalan untuk menguasai tanah, yaitu melalui sewa, gadai, sekap, dan lain sebagainya.

3. Penggolongan petani

Berdasarkan hal ini maka Wiradi (1984) dalam Iriani (2008) menggolongkan petani menjadi :

b. Penyewa dan penggarap murni, yaitu petani yang tidak memiliki tanah tetapi menguasai lahan garapan melalui sewa atau bagi hasil.

c. Pemilik dan penyewa atau pemilik dan penyekap, yaitu petani yang disamping menggarap tanahnya sendiri juga menggarap tanah milik orang lain lewat persewaan atau bagi hasil.

d. Pemilik bukan penggarap, yakni petani yang tanah miliknya disewakan atau disekapkan kepada orang lain (penyekap, penggarap, dan buruh tani).

e. Petani tunakisma dan buruh tani, yaitu petani yang benar – benar tidak memilki lahan pertnaian dan bukan penggarap.

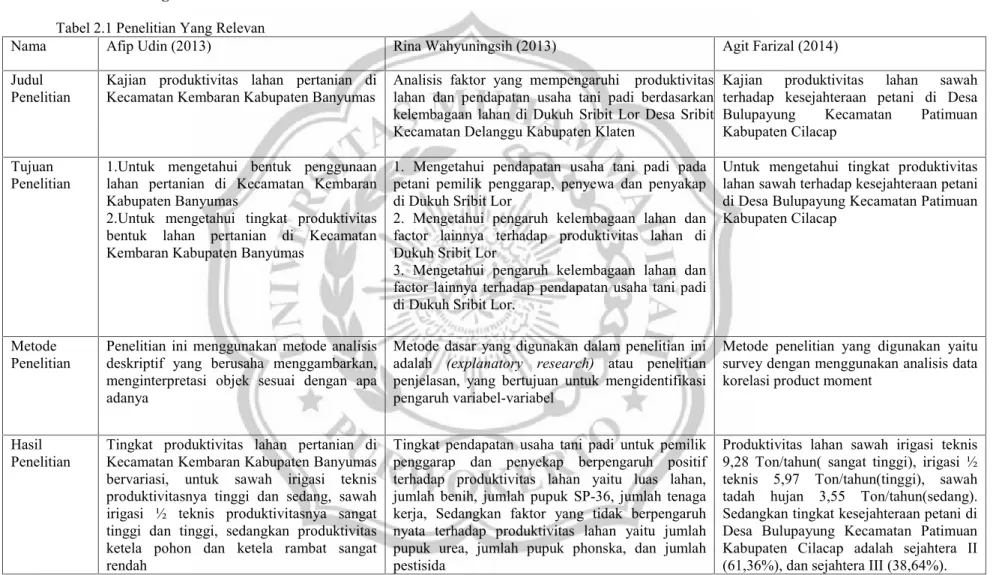

Tabel 2.1 Penelitian Yang Relevan

Nama Afip Udin (2013) Rina Wahyuningsih (2013) Agit Farizal (2014)

Judul

Penelitian Kajian produktivitas lahan pertanian diKecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Analisis faktor yang mempengaruhi produktivitaslahan dan pendapatan usaha tani padi berdasarkan kelembagaan lahan di Dukuh Sribit Lor Desa Sribit Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten

Kajian produktivitas lahan sawah terhadap kesejahteraan petani di Desa Bulupayung Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap

Tujuan

Penelitian 1.Untuk mengetahui bentuk penggunaanlahan pertanian di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas

2.Untuk mengetahui tingkat produktivitas bentuk lahan pertanian di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas

1. Mengetahui pendapatan usaha tani padi pada petani pemilik penggarap, penyewa dan penyakap di Dukuh Sribit Lor

2. Mengetahui pengaruh kelembagaan lahan dan factor lainnya terhadap produktivitas lahan di Dukuh Sribit Lor

3. Mengetahui pengaruh kelembagaan lahan dan factor lainnya terhadap pendapatan usaha tani padi di Dukuh Sribit Lor.

Untuk mengetahui tingkat produktivitas lahan sawah terhadap kesejahteraan petani di Desa Bulupayung Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap

Metode

Penelitian Penelitian ini menggunakan metode analisisdeskriptif yang berusaha menggambarkan, menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah (explanatory research) atau penelitian penjelasan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel

Metode penelitian yang digunakan yaitu survey dengan menggunakan analisis data korelasi product moment

Hasil

Penelitian Tingkat produktivitas lahan pertanian diKecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas bervariasi, untuk sawah irigasi teknis produktivitasnya tinggi dan sedang, sawah irigasi ½ teknis produktivitasnya sangat tinggi dan tinggi, sedangkan produktivitas ketela pohon dan ketela rambat sangat

Tingkat pendapatan usaha tani padi untuk pemilik penggarap dan penyekap berpengaruh positif terhadap produktivitas lahan yaitu luas lahan, jumlah benih, jumlah pupuk SP-36, jumlah tenaga kerja, Sedangkan faktor yang tidak berpengaruh nyata terhadap produktivitas lahan yaitu jumlah pupuk urea, jumlah pupuk phonska, dan jumlah

Produktivitas lahan sawah irigasi teknis 9,28 Ton/tahun( sangat tinggi), irigasi ½ teknis 5,97 Ton/tahun(tinggi), sawah tadah hujan 3,55 Ton/tahun(sedang). Sedangkan tingkat kesejahteraan petani di Desa Bulupayung Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap adalah sejahtera II

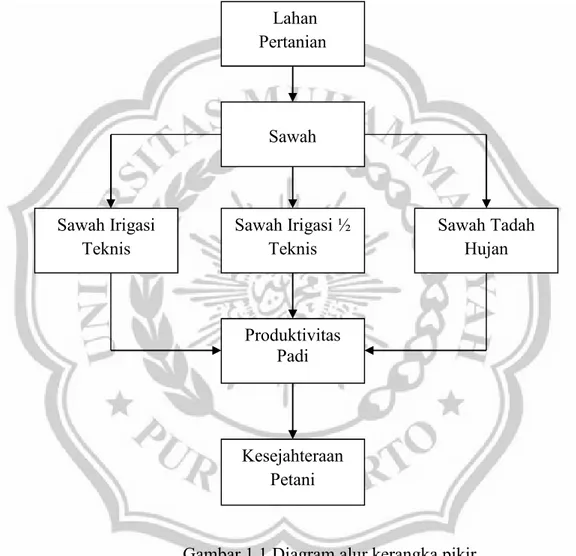

F. Kerangka Pikir

Untuk mempermudah penelitian, peneliti menggunakan diagram alur sebagai berikut :

Gambar 1.1 Diagram alur kerangka pikir Lahan

Pertanian

Sawah

Sawah Irigasi

Teknis Sawah Irigasi ½Teknis Sawah TadahHujan

Kesejahteraan Petani Produktivitas

G. Hipotesis

Menurut Arikunto (2010) hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

1. Tingkat produktivitas lahan sawah terhadap kesejahteraan petani di Desa Bulupayung Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap rendah.

2. Hipotesis Altenatif (Ha): Terdapat hubungan positif antara produktivitas lahan sawah terhadap kesejahteraan petani di Desa Bulupayung Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.

3. Hipotesis nol (Ho): Terdapat hubungan negatif antara produktivitas lahan sawah terhadap kesejahteraan petani di Desa Bulupayung Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.