1

1.1. Latar Belakang Masalah

Mataram Kuna merupakan kerajaan yang pernah berpusat di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY dengan peninggalannya antara lain candi. Kerajaan Mataram dapat ditelusuri melalui Prasasti Canggal yang berangka tahun 732 Masehi. Dari prasasti tersebut diketahui bahwa pada tahun 732 Masehi, Raja Sanjaya mendirikan bangunan suci di atas bukit (Gunung Wukir) dengan objek ritual berupa Lingga. Pembangunan candi dan Lingga sebagai tanda keberhasilan membangun kembali kerajaan dan bertahta dengan aman setelah menaklukan musuh-musuhnya. Dalam prasasti Mantiyasih (907 Masehi) disebutkan Sanjaya disebut raja yang pertama yang bertahta di Medang.

Prasasti Canggal ditemukan di halaman candi di puncakbukit (Gunung Wukir), Kecamatan Salam (Kabupaten Magelang), yang kemudian dikenal dengan Candi Gunung Wukir. Lingkungan Candi Gunung Wukir merupakan salah satu candi di perbukitan yang diklasifikasikan sebagai situs seremonial.

Lebih lengkap penelitian Subroto (1995) membedakan situs-situs purbakala berdasarkan fungsi dan aktivitasnya di antaranya situs habitasi, situs perdagangan, situs penambangan, dan situs seremonial. Mengenai candi sebagai situs seremonial dipertegas oleh Soekmono (1974) dalam

disertasinya fungsi candi sebagai kuil dan bukan makam. Sebagai situs seremonial, candi dibangun dekat dengan lingkungan permukiman masyarakat pendukungnya, meskipun data permukiman kuna belum banyak memberikan informasi.

Selanjutnya dalam tulisan ini digunakan Mataram Kuna untuk membedakan dengan pengertian Mataram (periode Islam abad 17 Masehi). Saat ini sebutan candi untuk menyebut bangunan sakral abad IV-XV Masehi di Indonesia yang mendapat pengaruh budaya dari India. Candi juga untuk menyebut bangunan baik yang berlatar belakang agama Hindu ataupun agama Buddha (Liebert, 1976 Soekmono, 1974., Krom 1923). Sejumlah penelitian menyimpulkan meskipun candi menunjukkan adanya pengaruh budaya dari India, tetapi tidak ada candi di Indonesia yang persis sama dengan kuil di India. Ketidaksamaan itu terjadi karena pengaruh budaya dari India tidak sepenuhnya ditiru, tetapi budaya dari India telah memperkaya budaya lokal (Soekmono, 1974., Sulaiman, 1986., Anom, 1997). Pengaruh budaya dari India yang diyakini mempengaruhi budaya lokal di antaranya persyaratan dalam pemilihan lokasi dan prosedur dalam membangun candi. Masalah lokasi, menurut naskah Tantra Samuccaya disebutkan lokasi yang baik untuk mendirikan kuil adalah puncak bukit, di lereng gunungapi, di hutan, di lembah (Kramrich, 1946., Santiko, 1995., Mundarjito, 1993). Berdasarkan naskah Manasara (Vastusastra) disebutkan bahwa candi sebaiknya ditempatkan di dekat air, baik air sungai (terutama pertemuan dua buah sungai), maupun mataair, tepi pantai atau danau, dan apabila jauh dari

sumber air dapat dibuatkan kolam buatan di halaman kuil, atau menempatkan sebuah jambangan berisi air di dekat candi.

Penjelasan tersebut di atas menunjukkan sumberdaya alam menjadi pertimbangan untuk mendirikan candi. Meski demikian terdapat candi dibangun dengan sumberdaya alam rendah, dan hal ini menjadi petunjuk bahwa selain sumberdaya alam, masalah kepercayaan agama menjadi pertimbangan. Artinya candi dan lingkungan dirancang berlandaskan kepercayaan yang mengacu pada konsep kosmologi yaitu kepercayaan adanya keserasian antara dunia manusia (mikrokosmos) dengan alam semesta (makrokosmos). Menurut kepercayaan ini manusia selalu berada di bawah pengaruh kekuatan-kekuatan yang terpancar dari bintang-bintang dan planet. Kekuatan itu dapat membawa kebahagiaan, kesejahteraan, atau bencana tergantung dari atau tidaknya masyarakat, atau kerajaan menyerasikan hidup dan semua kegiatannya dengan gerak alam semesta. Kelompok-kelompok masyarakat atau kerajaan dapat memperoleh keserasian dengan alam semesta jika kerajaan juga bangunan candi disusun sebagai bayangannya, sebagai kosmos dalam bentuk kecil (Geldern, 1942., Poesponegoro, 2009).

Kosmos dalam pandangan doktrin Hindu ataupun Buddha pada prinsipnya sama. Pusat alam semesta adalah Gunung Meru yang dikelilingi oleh tujuh samudra dan daratan. Di sekitar Gunung Meru atau gunung kosmis beredarlah matahari, bulan, dan bintang. Pada puncaknya berdirilah tempat tinggal para dewa yang dikelilingi tempat tinggal delapan loka pala sebagai

penjaga mataangin. Alam di sekitar Gunung Meru secara vertikal dibagi menjadi tiga bagian, alam bawah atau Bhumi (bhurloka atau kamadatu), alam tengah atau atmosfir (bhuvarloka atau rupadattu ), dan di atasnya adalah svarloka atau arupadatu, alam dewa (Geldern, 1942, Anom, 1997., Poesponegoro, 2009). Desain lingkungan candi dengan tata ruang halaman ditata berundak-undak dan candi terletak di pusat halaman sama posisinya dengan Gunung Meru yang dikelilingi samudra, daratan dan masyarakat menjadi bagian dari alam semesta tersebut. Dengan kata lain gambaran makromosmos mewujud pada beragam wujud candi dan lingkungan menjadi kompleks candi yang luasa, atau skala yang lebih kecil.

Terkait dengan hal itu, maka menarik untuk menelusuri adanya konsepsi kosmologis yang melandasi desain tata ruang candi dan lingkungannya, yang merepesentasikan gambaran sebuah kosmos. Untuk mengetahui candi dan lingkungannya sebagai representasi gambaran sebuah kosmos, maka lingkungan candi harus dilihat sebagai sistem tanda. Hal yang dirujuk oleh tanda menurut kajian semiotika ada dua jenis (Danesi 2010., Hoed, 2011) yaitu : 1) merujuk yang kongkrit artinya sesuatu yang nyata, seperti candi yang merujuk pada sebuah bangunan, 2) merujuk pada yang abstrak artinya merujuk pada gagasan, konsep Gunung (Meru).

Dalam mengkaji tanda, penting untuk mengamati tanda-tanda sumberdaya alam di sekeliling lingkungan candi seperti tanah, batuan, sumber air, dan tanaman yang dimaknai masyarakat sebagai sesuatu yang sakral. Selain komponen-komponen lingkungan tersebut bangunan candi

juga memiliki seperangkat tanda bermakna seperti tata ruang halaman, candi dan objek ritual : Lingga-Yoni, arca, dan stupa. Tanda-tanda bermakna dari lingkungan terhubung dengan tanda-tanda bermakna dari candi menjadi satu kesatuan sistem tanda dan sistem simbol yang merepresentasikan ruang sakral sebuah kosmos. Jadi, lokasi, tanah, batuan, sumber air, dan candi adalah seperangkat tanda yang dapat menjadi panduan untuk merekonstruksi perihal pengetahuan dan cara masyarakat pada waktu itu dalam mewujudkan gagasan tentang kosmos dalam mendirikan candi.

Disinilah muncul istilah bahwa manusia adalah makhluk pencari tanda. Artinya aktivitas manusia memanfaatkan lingkungan dimulai dengan mengenal tanda-tanda di lingkungan sekitarnya dan pengetahuan tersebut terus berlanjut antargenerasi sehingga membentuk tradisi yang menjadi cirikhas suatu masyarakat. Tatacara membangun candi di lingkungan lahan yang subur, dekat dengan sumber air rupanya merupakan tradisi yang berlaku umum bagi masyarakat pada waktu itu. Lingkungan candi yang merefleksikan ruang sakral tidak hanya menampilkan ekspresi bangunan yang menjulang tinggi dan megah, namun juga beragam ekspresi candi dengan ukuran bangunan yang lebih kecil dan sederhana.

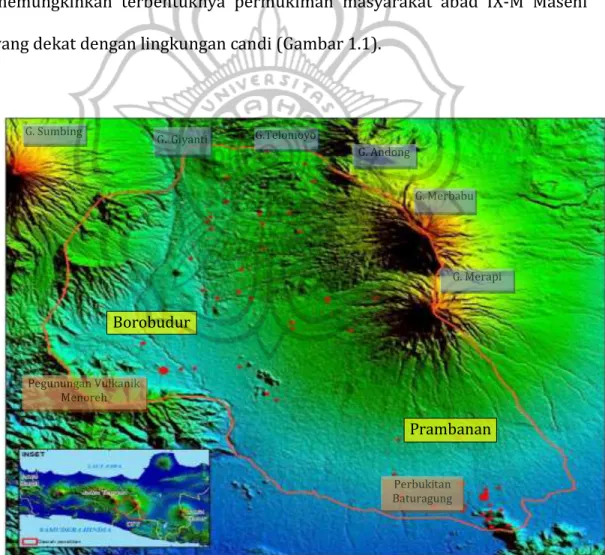

Lingkungan candi di wilayah penelitian merupakan ekosistem bentanglahan yang ditandai dengan sederetan gunungapi yang berjajar sepanjang lajur tengah Pulau Jawa yang sering disebut sebagai lajur vulkanik. Material vulkanik yang dikeluarkan dari gunungapi menyumbang tingkat kesuburan lahan di lereng gunungapi hingga dataran. Selain itu sejumlah

mataair dan sungai dengan anak sungainyaikut berperan meningkatkan kesuburan lahan untuk bercocok tanam. Deretan pegunungan dan gunungapi yang berjajar melingkar di wilayah penelitian di antaranya Pegunungan Vulkanik Menoreh, Gunung Giyanti, Gunungapi Andong, Gunungapi Telomoyo, Gunungapi Merbabu, dan Gunungapi Merapi. Di antara jajaran gunungapi terdapat perbukitan, dan menghampar dataran kaki gunungapi yang cukup luas, dengan sumberdaya alam yang memadai sehingga memungkinkan terbentuknya permukiman masyarakat abad IX-M Masehi yang dekat dengan lingkungan candi (Gambar 1.1).

Gambar 1.1: Ekosistem Bentanglahan Wilayah Penelitian

Perbesaran skala vertical (vertical exaggeration/ ve) = 1,2

(Digambar oleh : Rahmat Fitri Adhi, 2015) G. Sumbing G. Giyanti G. Andong G. Merbabu G. Merapi Perbukitan Baturagung Pegunungan Vulkanik Menoreh Borobudur Prambanan G.Telomoyo

Masyarakat memilih ruang dan menentukan lokasi candi untuk tempat peribadatan adalah fenomena budaya yang menurut Hoed (2011) mencerminkan bahwa ruang dapat dibedakan antara ruang sakral, ruang profan atau ruang publik yang fungsinya berbeda-beda. Memilih ruangdi lereng gunungapi, dataran, dan perbukitan untuk mendirikan candi yang gagasannya merujuk pada simbol kosmos menunjukkan bahwapara pendirinya memiliki kemampuan mengenal tanda-tanda sakral lingkungan. Pengetahuan mewujudkan candi dan lingkungannya sebagai simbol kosmos menujukkan keteraturan dalam menggunakan tanda-tanda sakral, misalnya candi dibangun dekat dengan sumberair, halaman ditata berudak-undak dengan tingkatan paling tinggi sebagai ruang paling sakral dengan objek ritual berupa arca,Lingga-Yoni, atau stupa. Namun simbol kosmos yang mewujud pada candi dan lingkungannya dapat dimakani secara beragam oleh masyarakat pada waktu itu, dibuktikan dengan tulisan dari sumber prasasti dan naskah. Jadi tanda-tanda yang membentuk sistem tanda ruang sakral akan memiliki makna yang beragam apabila konteksnya berbeda.

Hal itu tampak dari Candi Mendut – Candi Pawon – Candi Borobudur merupakan candi yang didirikan di lokasi yang berbeda-beda, namun ketiganya terhubung menjadi satu kesatuan (garis imajiner). Ketiga candi sebagai ruang sakral dapat diamati dari tanda-tanda lingkungan yang mengelilingi candi meliputi : Candi Mendut dan Candi Pawon di dataran dan Candi Borobudur di puncak bukit, lingkungan tanah subur, dekat dengan sungai dan danau, sumber bahan bangunan (batu, bata, kayu) melimpah.

1.2. Permasalahan Penelitian

Daerah penelitian yakni poros Kedu Selatan-Prambanan. Digunakan istilah poros mengacu pada pengertian garis yang bersifat khayal yang menghubungkan Kedu Selatan mengarah ke kawasan Prambanan. Wilayah ini diyakini menjadi ”pusat” kerajaan Mataram Kuna abad IX-X Masehi dengan penanda Candi Borobudur di Kedu Selatan dan Prambanan di Kawasan Prambanan. Istilah pusat ditafsirkan sebagai tempat bertemunya budaya lokal dan budaya dari India yang kemudian dikenal dengan tradisi besar, dan di luar ”pusat” dikenal dengan tradisi kecil.

Wilayah penelitian itu merupakan wilayah yang sebagian daerahnya berupa ekosistem bentanglahan asal vulkanik, mulai dari deretan melingkar mulai dari Pegunungan Vulkanik Menoreh, lereng Gunungapi Sundoro, lereng Gunungapi Giyanti, lereng Gunungapi Telomoyo, lereng Gunungapi Andong, Gunungapi Merbabu, Gunungapi Merapi. Deretan gunungapi hingga dataran kaki gunungapi sebagian terletak di Kabupaten Magelang Kabupaten Klaten (Jawa Tengah), dan Kabupaten Sleman (DIY). Sebagian wilayah merupakan ekosistem bentanglahan perbukitan, misalnya ditandai dengan satuan bentuklahan asal denudasional yaitu kompleks Perbukitan Gendol (Muntilan),dan satuan bentuklahan asal struktural yaitu Perbukitan Baturagung (Prambanan-Klaten).

Area di antara lereng gunungapi dan perbukitan terdapat dataran dengan lahan relatif subur dengan lahan pertanian (sawah dan tegalan) yang mendukung kehidupan masyarakat Mataram Kuna pada waktu itu. Alasan

dipilihnya wilayah penelitian di poros Kedu Selatan-Prambanan dengan pertimbangan : 1) wilayah Kedu Selatan-Prambanan memiliki konsentrasi peninggalan candi yang padat dengan ukuran dan bahan bangunan candi bervariasi, juga latar belakang agama baik agama Hindu ataupun Buddha, 2) karakteristik candi berbeda-beda dan tersebar di lereng gunungapi, dataran, dan perbukitan, 3) sumberdaya alam yang beragam meliputi jenis tanah, keanekaragaman flora dan fauna, bahan batuan, dan beragam wujud sumber air.

Permasalahan yang menarik untuk dikaji adalah :

1. Candi di lingkungan lereng gunungapi, dataran, ataupun di perbukitan dirancang dengan cara khas hingga membentuk ruang sakral yang merepresentasikan simbol kosmos.

2. Di suatu lingkungan, candi tampil dengan desain tata ruang halaman dan ekspresi candi yang berbeda-beda.

3. Fenomena keletakan Candi Mendut yang terletak pada garis dengan Candi Pawon dan Candi Borobudur mengindikasikan sebuah relasi tanda dengan sebuah makna.

1.3. Rumusan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana simbol kosmos mewujud pada candi di lingkungan lereng gunungapi, lingkungan dataran dan di lingkungan perbukitan ?

2. Mengapa candi dan lingkungan tampil dengan tanda yang sama namun maknanya dapat berlainan ?

3. Bagaimana struktur makna dari “tiga serangkai” Candi Mendut-Candi Pawon-Candi Borobudur yang terhubung dalam satu garis (imajiner).

1.4. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran desain candi dan lingkungannya abad IX-X Masehi sebagai representasi kosmos. Secara rinci penelitian ini bertujuan :

1. mengenali rangkaian tanda-tanda bermakna dari lingkungan candi yang memperlihatkan sifat struktural sekaligus menemukan konsep-konsep pemikiran dalam mendirikan ruang sakral sebuah candi,. 2. menjelaskan gagasan dan pemikiran masyarakat abad IX-X Masehi

dalam mewujudkan lingkungan candi sebagai ruang sakral yang ekspresinya berbeda-beda di suatu lokasi,

3. menafsirkan makna relasi tiga serangkai Candi Mendut – Candi Pawon – Candi Borobudur yang didirikan dalam satu garis (imajiner).

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibedakan antara manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Mengkaji sistem pertandaan candi dan lingkungannya yang kemudian disebut semiotika lingkungan masih membuka banyak peluang untuk dilakukan penelitian.

2. Dengan pendekatan semiotika dapat ditelusuri prosedur dalam menganalisis sistem tanda untuk menjelaskan makna simbolis lingkungan candi yang ekspresinya beragam di berbagai lokasi.

Manfaat praktis berkaitan dengan kepentingan masyarakat :

1. Dalam era otonomi daerah, setiap daerah berupaya untuk mengelola potensi sumberdaya budaya berupa candi. Pengelolaan candi harus menyatu dengan lingkungan di sekelilingnya, sehingga pemanfaatan sebagai objek wisata budaya akan lengkap dan menyeluruh.

2. Memberikan apresiasi kepada masyarakat pentingnya melestarikan candi dan menjaga lingkungan sekeliling candi. Candi dan lingkungan sebagai warisan budaya bukan hanya bermanfaat bagi kalangan akademis saja namun juga bagi masyarakat. Kelestarian candi dan lingkungannya dapat menjadi aset dan identitas suatu daerah.

1.6. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang bangunan candi, khususnya Masa Mataram Kuna sudah sering dilakukan, apalagi yang berorientasi mikro, misalnya tentang seni hias, dan kajian tentang arsitektur. Penelitian yang berorientasi meso maupun makro juga cukup banyak dilakukan di antaranya oleh Mundarjito

(1993). Namun demikian hasil kajian yang dilakukan cenderung berhenti sampai tahapan menyimpulkan hubungan erat antara potensi sumberdaya alam dengan candi. Kajian belum banyak mengarahkan perhatiannya tentang makna dari relasi-relasi antara tanda satu dengan tanda lain dari lingkungan candi. Untuk menunjukkan keaslian penelitian, berikut disajikan penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya (Tabel 1.1)

13 dekatan

Soekmono 1974 (disertasi)

Candi Fungsi dan

Pengertiannya Mengungkap fungsi candi Historis, analogi etnografi 1.Candi tidak pernah sebagai makam, tetapi candi adalah kuil.

2.Candi sebagai mata rantai dalam

perkembangan kebudayaan indonesia sejak jaman prasejarah sampai saat ini

3.Menjadi landasan perkembangan jaman

prasejarah adalah kebudayaan megalitikum

Ossenbrugen, FDE van, 1975 (buku)

Terj:Asal-Usul Konsep Jawa tentang Moncopat, dalam Hubungan dengan Sistem-Sistem Klasifikasi Primitif

Tujuan menganalisis latar belakang dari sistem moncopat yang ada dalam susunan masyarakat pedesaan di Jawa

Interpretasi data prasasti, naskah, data etnografi

Pembagian ruang menjadi empat atau delapan dikenal di berbagai pusat kebudayaan kuna, termasuk di Jawa Boechari,

1977 (artikel)

Candi dan Lingkungannya Mengungkap semua data

artefaktual yang ada di sekitar candi

Penafsiran prasasti berbaha sa Jawa Kuna

Masyarakat Jawa Kuna mengenal suatu sistem percandian seperti halnya masyarakat Bali sekarang. Noordyn,

1982 (artikel)

Bujangga Manik’ Journeys Through Java: Topographical Data From and Old Sundanese Source

Mendapatkan gambaran data geografi dari perjalanan Bujangga Manik

Naskah dan

toponimi Bujangga Manik melakukan perjalanannya menuju tempat-tempat pertapaan dan padepokkan di lereng-lereng gunungapi (Mandargeni- Merapi) mulai dari Pajajaran hingga Mojopahit.

Subroto, 1984 (laporan penelitian)

Peninggalan Arkeologis Dieng: Tipe Situs dan Kronologinya

Mengkaji lingkungan candi untuk menentukan tipe situs dan kronologi

nya

Observasi dan metode seriasi

1.Dieng termasuk situs pemujaan dan

sekaligus situs permukiman

2.candi-candi tidak dibangun dalam satu

periode pembangunan, tetapi antara abad VIII- abad XIII Masehi.

14 1985

(artikel) Sudut Pandang Keagamaan dari sudut pandang keagamaan fungsi majemuk sebagai lambang gunung kosmis, poros dunia, dan penghubung

antara bumi dan langit. Nina Setiani,

1987 (artikel)

Ragam Hias Kala pada Candi-Candi di Indonesia

Mengkaji penggambaran motif ragam hias kala di Jawa, Sumatra, Bali

Deskriptif analitis

Perbedaan gaya seni motif kala karena adanya faktor perbedaan nilai tradisi budaya setempat, fungsinya sama terkait dengan keagamaan

Nurhadi Rangkuti, 1988, (artikel)

Candi & Konteksnya :

Tinjauan Arkeologi –Ruang Menafsirkan arti, fungsi dan simbol candi Arkeologi ruang Pola keruangan dari situs- situs arkeologi dapat mencerminkan polaan aktivitas manusia masa lalu

Kusen, 1991, laporan penelitian

Identifikasi Toponim dalam Prasasti Jawa Kuna Abad IX-X Dari Prambanan dan

Sekitarnya dengan Toponimi Masa Kini

Banyaknya toponim yang disebut dalam prasasti dan mencari kesamaan dengan toponim sekarang

Penafsiran prasasti dan menggunakan peta

11 prasasti menyebut 69 nama watak, dan 175 nama wanua. 62 toponim dapat dibandingkan dengan toponim masa kini. Mundarjito

1993 (disertasi)

Pertimbangan Ekologi pada Penempatan Situs Masa Hindu Budha di Yogyakarta kajian Arkeologi Skala Meso

Mencari hubungan keletakan situs dengan sumberdaya alam

Pendekatan ekologi

Terdapat 4 macam pola hubungan antara keletakan candi dengan variasi sumberdaya lingkungan. Kartika Setyawati, 1995 (artikel) Naskah-Naskah Merapi Merbabu Koleksi Perpustakaan Nasional Indonesia : Tinjauan Awal

Mendapatkan gambaran khasanah Jawa klasik melalui naskah Merapi-Merbabu

Kritik sumber, teks naskah

Masih terdapat 400 naskah belum terbaca sebagian menyebut adanya

padepokan/pusat keagamaan di lereng gunungapi Mandargeni (Merapi) Baskoro Daru

Tjahyono, 1997 (artikel)

Proses Transformasi Budaya dalam perkembangan Arsitektur Bangunan Suci Indonesia Klasik

Mengkaji perbedaan gaya bangunan candi periode Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Deskriptif

analitis Perubahan gaya seni bangunan candi berkaitan dengn perubahan alam pikir masyarakatnya yang tidak lagi mengacu budaya India.

15 Edy

Sedyawati, 1999 (artikel)

Sejarah Arsitektur Indonesia

dan Pemahaman Budaya Memahami arsitektur dari aspek teknologi dan

orientasi pengguna

Historis

kronologis Sejarah arsitektur dilihat berdasar 3 pokok bahasan.

1.teknik dan kecakapan pengerjaan

2.konsep-konsep pengenal dalam

kebudayaan yang bersangkutan

3.penggunaan ragam hias terkait dengan

makna Heddy Shri Ahimsa-Putra, 2006 (Buku) Strukturalisme Levi-Straus

Mitos dan Karya Sastra Memahami ide-ide Levi-staruss untuk diterapkan pada mitos suku-suku bangsa

Strukturturalis-me antropologi Suatu gejala budaya dapat dijelaskan ibaratnya sebuah tatabahasa. Niken

Wirasanti 2000 (tesis)

Pemanfaatan Sumberda- ya Lingkungan Masa Jawa Kuna Abad IX-X (kasus Situs Kawasan Prambanan)

Mengkaji potensi

sumberdaya lingkungan di kawasan Prambanan yang dimanfaatkan masyarakat abad IX-X Masehi

Pendekatan historis kronologis dengan metode interpretasi pada komponen lingkung-an fisik.

Potensi sumberdaya lingkungan di kawasan Prambanan didominasi oleh lahan yang subur, air tanah dangkal. Batuan melimpah.

Niken Wirasanti, 2001 (Laporan Penelitian) Keberadaan Candi-candi di Perbukitan Baturagung

Mengkaji latar belakang penempatan candi-candi di Perbukitan Baturagung berdasar aspek religi

Fenomenologi Potensi sumberdaya lingkungan lokasi

tersebut rendah, tetapi memiliki nilai tinggi untuk ritual keagamaan.

Riboet Darmo- soetopo, 2003, Disertasi

Sima dan Bangunan

Keagamaan di Jawa Abad IX-X TU

Mengungkap hubungan tanah sima dengan bangunan keagamaan dan fungsinya

Analisis data prasasti abad IX-X TU

Bangunan keagamaan yang mendapat tanah sima berarti mendapat anugrah dari raja atau pemegang lungguh. Bangunan keagamaan mendapat pengabdian wajib dari pemilik tanah yang dijadikan sima.

16 Benny

H.Hoed, 2007, (buku)

Semiotika dan Dinamika Sosial

Budaya Mengkaji semiotika ruang, industri kreatif, dan identitas Pendekatan semiotika Semiotika merupakan teori bukan sekedar metodologi yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan memahami gejala budaya dalam masyarakat. Supratikno Raharjo, 2007, (Buku /Tesis s2) Kota-Kota Prakonolial Indonesia, Perubahan dan Keruntuhan Mengkaji teori-teori dinamika perkotaan prakolonial Pendekatan kronologis historis

Kota-kota prakolonial dikelompokkan dalam 2 katagori : kota prosumtif dan konsumtif

Paul Michel Munoz, 2009, (buku terj)

Kerajaan-Kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia

Mengkaji sejarah Indonesia dan semenanjung Malaysia sebelum masa Islam

Pendekatan historis

Pengaruh Cina, India dan para pedagang pada masa pemerintahan Semenanjung malaysia dan kepulauan Indonesia. Ida Bagus Idedhya na dan I GA Bagus Suryada, 2009 (artikel)

Serpihan Teori Arsitektur

India Mengkaji asal usul teori arsitektur India Kuno Naskah sastra Vastu Sastra merupakan teori suci arsitektur India yang banyak diterapkan dalam rancang bangunan terutama untuk bangunan suci India.

Degroot, 2009

(Disertasi) Candi Space and Landscape : Study on the distribution orientation and spacial organization of central Java Temples Remains.

Mengkaji ruang dan lingkungan candi-candi di Jawa Tengah

Deskrptif

analistis Tiga Karakter denah : segiempat, empat persegi panjang, dan segi empat bersudut yang berhubungan dengan agama, masa pembangunan.

I: karakter Buddhis candi di Lembah Progo II: karakter Hindu di kawasan Prambanan Supratikno

Raharjo, 2011 (Buku/diserta si).

Peradaban Jawa, dari Mataram

sampai Majapahit Mengkaji peradaban masyarakat Jawa Kuna Pendekatan materialisme

budaya

Rekonstruksi tahap-tahapperkembangan budaya jawa (evolusioner )

17 Agus Aris

Munandar, 2011 (Buku)

Bangunan Suci Sunda Kuna Mengkaji kehidupan

keagamaan masa kerajaan Sunda

Pendekatan diskripstif analistik

Menjelaskan perihal bentuk-bentuk bangunan suci masa suna Kuna Wanny

Raharjo Wahyudi, 2012, (Buku/ S3)

Tembikar Upacara di Candi-Candi Jawa Tengah Abad ke 8-10

Mengungkap hubungan bentuk tembikar dengan upacara, hubungan lokasi penelitian tembikar pada halaman candi dengan upacara Analisis bentuk dan studi etnoarkeologi pada upacara-upacara di Bali

Teridentifikasi 16 wadah tembikar yang ada di pondasi, halaman dan luar halaman yang

terkait dengan upacara garbhadhana dan

upacara ritual sehari-hari. Niken

Wirasanti, 2011

Lingkungan Candi Abad IX-X Masehi Masa Mataram Kuna Di Poros Kedu Selatan - Prambanan

Mengungkap sistem tanda dan makna pada candi di perbukitan, lereng gunungapi, dan dataran

Semiotika Struktural(Ferdi nan de Saussure dan Roland-Barthes)

1.Candi dan lingkungan adalah sistem tanda

yang memiliki aturan yang disepakati secara konvensional.

2. Sistem candi dan lingkungan

menunjukkan ekspresi bermakna yang beragam yang memperlihatkan makna yang berkaitan dengan pengukuh kekuasaan, maupun berkaitan dengan konteks sosial budaya (kuil, pertapaan, padepoan).

Penelitian-penelitian tersebut belum menjelaskan lingkungan candi yang merepresentasikan maknanya sebagai ruang sakral simbol kosmos. Terdapat dugaan, lingkungan dipilih termasuk aturan dalam memilih lokasi, mendesain tata ruang halaman, hingga menempatkan candi merupakan hasil konvensi masyarakat pendukungnya dalam upaya mewujudkan ruang kosmos. Semuanya melalui proses pemaknaan yang dilakukan oleh masyarakat pendukungnya.

Penelitian ini difokuskan pada lingkungan candi abad IX-X Masehi karena berdasarkan data prasasti, periode tersebut menggambarkan kehidupan masyarakat Mataram Kuna yang sudah tertata dengan baik. Selain itu periode tersebut ditandai dengan pembangunan candi yang megah dan luas di antaranya Candi Borobudur di kawasan Kedu Selatan dan Candi Prambanan di kawasan Prambanan dan candi-candi lainnya yang ukuran bangunannya lebih kecil. Kemampuan masyarakat abad IX-X Masehi membangun candi-candi dengan skala monumental sehingga para ahli menyebut periode tersebut sebagai masa klasik di Indonesia.

Dalam pembahasan tidak menutup kemungkinan menggunakan data yang relevan dari masa sebelum atau sesudah abad IX-X Masehi karena pada dasarnya Mataram Kuna adalah bagian dari rangkaian peristiwa sejarah pada masa-masa sebelumnya dan akan berlanjut terus hingga jangkauan wilayah yang cukup luas bukan hanya di Wilayah Jawa Tengah dan DIY tetapi mencapai wilayah Jawa Timur.

Lokasi penelitian dipusatkan di wilayah Jawa Tengah-DIY, khususnya Poros Kedu Selatan-Prambanan, karena karakteristik lingkungannya dapat mewakili gambaran lingkungan Kerajaan Mataram Kuna sebagai kerajaan di pedalaman dengan basis daerah agraris yang berkembang di dataran, di sekitar lereng gunungapi, dan perbukitan. Di wilayah penelitian tersebut peninggalan candi terkonsentrasi dengan tingkat kepadatan cukup tinggi.