PENDAHULUAN Latar Belakang

Anak merupakan investasi suatu bangsa dan negara yang sangat penting. Menjamin tumbuh kembang anak secara optimal menjadi tugas utama orang tua dan harus dipersiapkan dengan baik bahkan semenjak sebelum menikah. Sunarti (2004) menyatakan bahwa kualitas anak adalah cermin kualitas bangsa dan cermin peradaban dunia. Indikator kesejahteraan suatu masyarakat atau suatu bangsa salah satunya bisa dilihat dari kualitas hidup anak. Hal senada juga disampaikan oleh Yudesti dan Prayitno (2013) yang menyatakan bahwa anak merupakan salah satu aset sumberdaya manusia di masa depan yang perlu mendapat perhatian khusus. Adanya peningkatan dan perbaikan kualitas hidup anak merupakan salah satu upaya yang penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa.

Masa-masa yang rentan dari kehidupan seseorang berada pada lima tahun pertama dalam kehidupannya yang merupakan pondasi bagi perkembangan selanjutnya. Anwar (2002) menyatakan apabila pada masa tersebut pertumbuhan dan perkembangan seorang anak berjalan secara optimal diharapkan pada masa dewasa akan tumbuh menjadi manusia yang berkualitas. Usia dini merupakan masa terjadinya kematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi (rangsangan) yang diberikan oleh lingkungan. Masa ini merupakan masa untuk meletakkan dasar pertama dalam mengembangkan potensi fisik (motorik), intelektual, emosional, sosial, bahasa, seni dan moral spiritual (Widhianawati 2011).

Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan anak diantaranya adalah kesiapan menikah kedua orang tua dan faktor karakteristik keluarga. Dampak dari tidak siapnya pasangan ketika memasuki jenjang pernikahan tidak hanya berdampak pada stabilitas perkawinan namun juga berpengaruh besar terhadap kualitas anak. Kenyataannya, banyak diantara pasangan yang hendak menikah lebih memfokuskan diri dalam persiapan hari pernikahan dibandingkan mempersiapkan diri menjadi orang tua. Ghalili et al. (2012) menunjukkan bahwa hanya sedikit dari remaja yang telah mendapat informasi yang cukup mengenai pernikahan dari keluarga maupun lingkungan mereka. Selain itu, tidak sedikit diantara laki-laki maupun wanita yang kurang menyadari perlunya persiapan yang matang sebelum menuju sebuah perkawinan (Maryati et al. 2007).

Persiapan sebelum menikah menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan keluarga. Memasuki dunia pernikahan diperlukan sebuah kesiapan (Blood et al. 1978). Penting bagi setiap orang tua untuk dapat memberikan contoh-contoh positif agar anak dapat meniru kebiasaan baik tersebut, sehingga hal ini penting bagi anak dalam rangka pembentukan kepribadian yang baik ke depannya (KPP dan PA 2012). Sebelum menikah, calon pasangan harus memenuhi minimal tiga syarat yaitu mampu memperoleh sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan perkembangan keluarga, memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola keluarga sebagai ekosistem dan memiliki kematangan pribadi untuk menjalankan fungsi, peran dan tugas keluarga (Burgess dan Locke 1960). Kesiapan menikah dianggap penting karena kehidupan pernikahan cenderung berbeda dengan kehidupan saat masih lajang. Sekitar 2-3 tahun di awal pernikahan, beberapa perubahan akan terjadi sehingga

pada tahap ini pasangan butuh menyesuaikan diri satu sama lain (Williams et al. 2006).

Keutuhan perkawinan harus selalu dijaga, pasangan calon suami istri harus mempunyai bekal yang cukup agar siap dan mampu menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga (Arjoso 1996), salah satunya adalah faktor usia. Keadaan perkawinan antara seseorang yang menikah dengan usia yang belum matang dengan seseorang yang usia sudah matang, akan menghasilkan kondisi rumah tangga yang berbeda. Emosi, pikiran dan perasaan seseorang di bawah usia masih labil, sehingga tidak bisa mensikapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dengan dewasa, melainkan dengan sikap yang lebih menonjolkan arogansi yaitu sifat yang mementingkan egonya masing-masing (Munir 2003). Dampak dari menikah dini lainnya adalah abortus, perceraian, tidak ada kesiapan untuk berkeluarga, tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan (Maryanti dan Septikasari 2009).

Perkawinan usia dini berdampak pada perkawinan itu sendiri dimana tingkat kemandirian dari pasangan tersebut masih rendah, masih rawan dan masih belum stabil sehingga dapat menyebabkan banyak terjadi perceraian. Oleh karena itu, dari perkawinan usia dini tersebut akan sulit untuk memperoleh keturunan yang berkualitas. Selain itu, jika dilihat dari segi kependudukan, perkawinan usia dini mempunyai tingkat fertilitas yang tinggi sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kependudukan (KPP dan PA 2012). Oleh karena itu, penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan agar generasi muda, utamanya yang sedang mempersiapkan pernikahan dapat lebih memahami akan pentingnya kesiapan menikah dan karakteristik keluarga bagi perkembangan anak.

Perumusan Masalah

Di Indonesia, kecenderungan rata-rata usia menikah pertama selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2012 menunjukkan rata-rata usia kawin pertama pada kelompok wanita yang sudah menikah berusia 25-49 tahun adalah 20,1 tahun. Angka tersebut mengalami peningkatan dari data SDKI Tahun 2007 sebesar 19,8 tahun. Pendidikan menjadi salah satu indikator seorang wanita menunda menikah, rata-rata usia menikah pertama pada wanita usia 25-49 tahun yang berpendidikan tinggi adalah 22.9 tahun, lebih tua lima tahun dibandingkan yang tidak berpendidikan yaitu 17.2 tahun (SDKI 2012). Data tersebut menunjukkan bahwa generasi muda saat ini semakin menyadari bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan yang matang sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk menikah.

Fakta lainnya menunjukkan bahwa secara nasional, sebesar 1,62 persen anak perempuan berusia 10-17 tahun di Indonesia berstatus kawin dan pernah kawin. Sebagian kecil dari jumlah tersebut, 1,54 persen diantaranya berstatus kawin dan 0,08 persen berstatus cerai (cerai hidup dan cerai mati) (BPS 2011). Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, karena dalam usia yang sangat muda anak-anak tersebut sudah mengalami perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati (KPP dan PA 2012).

Pernikahan muda yang tidak diiringi persiapan yang matang oleh kedua pasangan tak jarang menimbulkan dampak perceraian. Dalam kurun waktu 2007 hingga 2009, kasus perceraian meningkat dari 157.711 kasus menjadi 223.371

kasus (Badilag 2010). Sebagian besar masalah perceraian dipicu oleh adanya suami atau istri yang meninggalkan kewajiban (Sunarti et al. 2012). Selain tingginya tingkat perceraian, angka kelahiran bayi dari remaja perempuan justru mengalami peningkatan.

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menyebutkan angka fertilitas remaja (ASFR) pada kelompok usia 15-19 tahun mencapai 48 dari 1.000 kehamilan. Angka rata-rata itu jauh lebih tinggi dibandingkan temuan SDKI 2007 yaitu 35 dari 1.000 kehamilan (SDKI 2012). Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan muda kemudian menyebabkan pasangan muda harus siap dengan tugas pengasuhan anak pertama yang tidak mudah padahal anak sangat membutuhkan peran orang tua untuk mengoptimalkan tumbuh kembang mereka. Oleh karena itu, pasangan harus memiliki cara yang disepakati bersama mengenai segala hal yang berhubungan dengan perencanaan yang berkaitan dengan anak dan cara pengasuhan (Fowers dan Olson 1989).

Lahirnya seorang anak tentu masalah akan bertambah pula. Pertama, masalah ekonomi, yang berarti bertambahnya pengeluaran yang harus pula diimbangi dengan pemasukan yang lebih besar, sedangkan sumber nafkah biasanya justru berkurang, karena istri mengurangi waktu bekerjanya demi mengurus anak. Keadaan juga mengalami perubahan, karena berubahnya jadwal harian dan perhatian yang tidak lagi sepenuhnya dicurahkan ke hubungan suami istri, melainkan kepada si bayi. Perubahan keadaan ini memerlukan pengertian dari suami dan istri (Gunarsa dan Gunarsa 2012). Hal ini menekankan pentingnya calon pasangan untuk mempersiapkan diri secara maksimal sebelum menikah agar mereka mampu menjalankan fungsi, peran dan tugasnya dalam keluarga dengan baik.

Kota Depok sebagai lokasi penelitian menunjukkan persentase umur perkawinan pertama yang cukup fluktuatif. Susenas 2003-2009 menunjukkan usia kawin pertama pada tahun 2003 adalah 25,48 tahun, lalu mengalami penurunan pada tahun 2008 yaitu 23,98 tahun dan pada tahun 2009 mengalami peningkatan kembali menjadi 24,62 tahun. Perkembangan selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa perempuan di Kota Depok sudah mulai menunda perkawinan pertama mereka sampai usia yang lebih matang. Selain itu, angka perceraian Kota Depok pada tahun 2009 pun relatif cukup rendah yaitu 2,70 artinya tiap seratus orang perempuan umur 10-49 tahun yang pernah kawin ada sebanyak 2 orang yang berpisah karena perceraian. Fakta lain menunjukkan bahwa angka perceraian justru cenderung tinggi untuk perempuan pernah kawin pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebesar 3,30. Diperkirakan, tingginya angka perceraian perempuan berumur muda tersebut karena ketidaksiapan mereka dalam menjalani perkawinan (BPS 2010).

Penelitian ini dilakukan didasarkan atas fenomena masih rendahnya kesiapan menikah dan kesiapan menjadi orang tua di Indonesia khususnya di Kota Depok. Kedua komponen tersebut sangat penting bagi keutuhan sebuah keluarga. Melihat fenomena diatas, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik keluarga, kesiapan menikah istri dan perkembangan anak usia 3-5 tahun pada keluarga dengan istri yang menikah muda dan dewasa?

2. Seberapa besar perbedaan karakteristik keluarga, kesiapan menikah istri dan perkembangan anak usia 3-5 tahun pada keluarga dengan istri yang menikah muda dan dewasa?

3. Adakah pengaruh karakteristik keluarga dan kesiapan menikah istri terhadap perkembangan anak usia 3-5 tahun?

Tujuan Penelitian Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui karakteristik keluarga, kesiapan menikah istri, perkembangan anak usia 3-5 tahun.

Tujuan Khusus

Tujuan Penelitian ini secara khusus adalah untuk:

1. Menganalisis karakteristik keluarga, kesiapan menikah istri dan perkembangan anak usia 3-5 tahun pada keluarga dengan istri yang menikah muda dan dewasa

4. Menganalisis perbedaan karakteristik keluarga, kesiapan menikah istri dan perkembangan anak usia 3-5 tahun pada keluarga dengan istri yang menikah muda dan dewasa

2. Menganalisis pengaruh karakteristik keluarga dan kesiapan menikah istri terhadap perkembangan anak usia 3-5 tahun

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya yaitu: 1. Sebagai bahan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu

keluarga mengenai hubungan karakteristik keluarga dan kesiapan menikah terhadap perkembangan anak usia 3-5 tahun

2. Sebagai tambahan informasi baik untuk individu maupun untuk orang tua mengenai pentingnya kesiapan menikah agar memperoleh perkembangan anak yang optimal

3. Sebagai bahan pengembangan program pendewasaan usia perkawinan dan program sosialisasi stimulasi tumbuh kembang anak yang lebih baik lagi yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi terkait.

TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Keluarga

Keluarga adalah unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi masyarakat dan negara. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya yang meliputi agama, psikologi, makan, minum dan sebagainya (Puspitawati 2013). Keluarga yang menjadi fokus dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga dengan anak usia 3-5 tahun memiliki tugas-tugas tertentu yang harus dipenuhi untuk menjamin tumbuh kembang anak

yang maksimal. Klein dan White (1996) menyatakan keluarga menjadi beberapa pengertian diantaranya: (1) keluarga terbentuk hingga jangka waktu yang panjang dibandingkan kelompok sosial lainnya; (2) keluarga merupakan intergenerasi; (3) keluarga terdiri baik karena hubungan biologis namun juga karena legalisasi hukum (adopsi dsb); (4) faktor biologis dalam keluarga maupun adopsi anak secara legal di mata hukum merupakan aspek yang menghubungkan mereka kepada organisasi kekerabatan yang semakin besar.

Keluarga memiliki beberapa ciri khas dan juga tugas-tugas yang harus dipenuhi. Mattessich dan Hill (1987) dalam Zeitlin et al. (1995) menyatakan bahwa keluarga adalah kelompok yang berhubungan dengan kekerabatan, tempat tinggal ataupun kedekatan secara emosional dan menjadikan mereka kepada empat bentuk sistemik diantaranya saling ketergantungan satu sama lain (hubungan intim), memelihara batasan-batasan terseleksi, kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan memelihara identitas mereka sepanjang waktu, serta melakukan beberapa tugas keluarga seperti pemeliharaan fisik, sosialisasi, edukasi, kontrol sosial dan perilaku seksual, memelihara moral dan motivasi keluarga untuk melakukan yang terbaik di dalam maupun diluar keluarga, akuisisi anggota keluarga yang dewasa dengan pembentukan formasi kemitraan seksual, dan melepas anggota keluarga yang remaja ketika beranjak dewasa.

Teori Struktural Fungsional

Perspektif teoritis struktural fungsional pada awalnya dikembangkan untuk menganalisis keadaan sosial kemasyarakatan secara umum. Para sosiolog generasi pertama pada akhir abad ke-18 dan kurun waktu abad ke-19, mulai memikirkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan “bagaimana dan mengapa suatu masyarakat bisa ada?” “Faktor-faktor apa yang dapat mempersatukan masyarakat?”. Selain itu, ketidaksetujuan pada pemikir sosial abad ke-19 terhadap paham utilitarianism timbul, karena melihat kenyataan yang sebaliknya, dimana ketertiban sosial justru semakin kacau setelah faham utilitarianism semakin besar mewarnai kehidupan masyarakat. Kenyataan yang demikian telah membuka peluang timbulnya pemikiran baru tentang bagaimana tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis dapat diwujudkan. Sehingga pendekatan struktural fungsional digunakan untuk menganalisis struktur sosial masyarakat. Pendekatan ini muncul bersamaan dengan semakin mapannya ilmu biologi, terutama yang berkaitan dengan struktur biologi kehidupan. Struktur biologi organisme hidup terdiri dari elemen-elemen yang saling terkait walaupun berbeda fungsi. Perbedaan fungsi-fungsi tersebut ternyata diperlukan, terutama untuk saling melengkapi agar suatu sistem kehidupan yang berkesinambungan dapat terwujud (Megawangi 1999).

Parson dan Bales (1955) dalam Megawangi (1999) membagi dua peran orangtua dalam keluarga yaitu peran instrumental yang diharapkan dilakukan oleh suami atau bapak dan peran emosional dan ekspresif yang biasanya dipegang oleh figur istri atau ibu. Peran instrumental dikaitkan dengan peran mancari nafkah untuk kelangsungan hidup seluruh anggota keluarga sedangkan peran emosional ekspresif adalah peran pemberi cinta, kelembutan dan kasih sayang. Peran ini bertujuan untuk mengintegrasikan atau menciptakan suasana harmonis dalam keluarga, serta meredam tekanan-tekanan yang terjadi karena adanya interaksi sosial antaranggota keluarga atau antarindividu di luar keluarga. Levy (1949)

dalam Megawangi (1999) menyatakan bahwa tanpa ada pembagian tugas yang jelas pada masing-masing aktor dengan status sosialnya, maka fungsi keluarga akan terganggu yang selanjutnya akan mempengaruhi sistem yang lebih besar lagi. Berikut ini prasyaratan struktural yang harus dipenuhi agar struktur keluarga sebagai sistem dapat berfungsi: (1) diferensiasi peran: harus ada alokasi peran untuk setiap aktor dalam keluarga; (2) alokasi solidaritas: distribusi relasi antaranggota keluarga menurut cinta, kekuatan dan intensitas hubungan; (3) alokasi ekonomi: distribusi barang-barang dan jasa untuk mendapatkan hasil yang diinginkan; (4) alokasi politik: distribusi kekuasaan dalam keluarga dan siapa yang bertanggungjawab atas setiap tindakan keluarga; (5) alokasi integrasi dan ekspresi: distribusi teknik atau cara untuk sosialisasi, internalisasi, dan pelestarian nilai-nilai dan perilaku yang memenuhi tuntutan norma yang berlaku untuk setiap anggota keluarga.

Teori Perkembangan

Teori perkembangan merupakan teori yang menjelaskan perubahan, baik yang terjadi pada individu atau kelompok. Individu, kelompok, dan masyarakat mengalami perkembangan melalui tahapan-tahapan yang terjadi sepanjang waktu. Menurut Klein & White (1996), ada beberapa asumsi dalam paradigma teori perkembangan, yaitu:

- Proses perkembangan merupakan proses yang tidak bisa dielakkan dan juga sangat penting dalam memahami keluarga. Keluarga dan individu mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu melalui serangkaian tahapan perkembangan yang sama dan menghadapi titik transisi dan tugas-tugas perkembangan serupa. Memahami keluarga harus mempertimbangkan tantangan yang dihadapi dalam setiap tahapnya, seberapa baik mereka menyelesaikannya dan seperti apa transisi ke tahap berikutnya.

- Keluarga di analisis pada berbagai tingkat. Keluarga terdiri pada tingkat analisa yang berbeda-beda. Pertama, keluarga ditinjau sebagai kelompok sosial. Kedua, keluarga ditinjau dari hubungan seperti hubungan suami istri, orangtua dan anak. Ketiga, keluarga ditinjau dari individunya sebagai anggota keluarga. Keluarga dapat dipandang sebagai homogenous agregat cluster yang terstrukturkan oleh kelas sosial dan etnis.

- Keluarga di pengaruhi oleh semua tingkat analisis. Keluarga dipengaruhi oleh berbagai tingkat analisa termasuk norma sosial dari masyarakat yang lebih luas dan norma sosial dari kelompok tertentu

- Keluarga merupakan kelompok semi-tertutup dan semipermeable. Keluarga memiliki batasan-batasan yang jelas biasanya ditandai secara spasial oleh lingkungan rumah atau tempa tinggal namun sesungguhnya batasan-batasn tersebut dapat diserapi oleh pengaruh dari masyarakat yang lebih luas.

- Waktu adalah multidimensional. Asumsi ini mengatakan bahwa “waktu” sesungguhnya tergantung dari cara mendefinisikan, memahaminya dan bahwa “waktu: bergerak ke depan dan tidak dapat kembali lagi.

Teori perkembangan keluarga merupakan multilevel theory yang berhubungan dengan individualis dan institusi keluarga. Hal-hal yang sering dibahas pada teori ini adalah konsep perkembangan tugas (the Development of

task) sepanjang siklus kehidupan keluarga (Family Life Cycle). Tahapan perkembangan keluarga menurut Duvall dan Miller (1985) ada 8 tahap yaitu: (1) tahapan perkawinan (marriage couple); (2) tahapan mempunyai anak (childbearing); (3) tahapan anak berumur prasekolah; (4) tahapan anak berumur sekolah dasar; (5) tahapan anak berumur remaja; (6) tahapan anak lepas dari orang tua; (7) tahapan orang tua umur menengah; dan (8) tahapan orang tua umur manula.

Penelitian ini memiliki fokus pembahasan pada keluarga tahap tiga yaitu keluarga dengan anak berumur prasekolah namun ditinjau juga dari kesiapan kedua orang tua sebelum menikah. Pada fase ini, suami dan istri berbagi peran dan tugas untuk menjalankan fungsi pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya usia prasekolah. Mulai dipikirkan perencanaan keuangan untuk investasi anak dalam hal kesehatan dan pendidikan serta jaminan sosial anak. Pendidikan karakter sejak usia dini sudah menjadi keharusan bagi peran ayah dan ibu (Puspitawati 2012).

Kesiapan Menikah

Kesiapan menikah adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mengindikasikan persiapan penting apa saja yang dapat seseorang lihat sebelum mereka merasa siap untuk menikah. Teori horizon pernikahan menyatakan kesiapan menikah tidak hanya berarti seperti diatas namun juga mengenai keyakinan individu yang membuat mereka siap untuk menikah (Olson 2008).

Rapaport dalam Duvall dan Miller (1985) menyatakan kesiapan menikah adalah kemampuan individu untuk menyandang peran barunya, yaitu sebagai suami atau istri, dan berusaha untuk terlibat dalam pernikahannya serta mampu memasukkan pola-pola kepuasan yang diperolehnya sebelum menikah ke dalam kehidupan pernikahan. Kesiapan menikah merupakan keadaan siap atau bersedia dalam berhubungan dengan seorang pria atau wanita, siap menerima tanggung jawab sebagai seorang suami atau seorang istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur keluarga dan siap mengasuh anak (Duvall dan Miller 1985).

Kesiapan Menikah adalah penting untuk dipelajari karena membentuk dasar dalam menentukan keputusan dengan siapa harus menikah, kapan harus menikah, mengapa menikah dan perilaku perkawinan nanti (Larson dan Lamont 2005). Keadaan “kesiapan” seperti yang disebutkan Holman dan Li (1997) adalah suatu keadaan diluar persiapan tindakan yang membentuk dan mengarahkan tindakan. Oleh karena itu, kesiapan dapat digunakan untuk menjelaskan dan memperkirakan jenis khusus dari tindakan. Kesiapan menikah menurut Larson (1988) merupakan evaluasi subjektif dari kesiapan seseorang untuk mengambil tanggung jawab dan tantangan pernikahan. Kesiapan menikah adalah kemampuan seseorang untuk mengembangkan proses seleksi pasangan. Dengan demikian, kesiapan menikah adalah kunci indikator perilaku perkawinan dan waktu transisi dalam pernikahan.

Kesiapan dalam sebuah perkawinan sangat diperlukan baik dari segi kehidupan sosial, ekonomi, fisiologis, maupun psikologis. Kesiapan sosial-ekonomi berkaitan dengan bagaimana individu berani membentuk keluarga melalui perkawinan dengan segala tanggung jawabnya dalam menghidupi

keluarga dan menjadi penyangga bagi keluarga. Kesiapan dari segi fisiologis atau badaniah sangat diperlukan karena untuk melakukan tugas atau kewajiban dari perkawinan itu sendiri dibutuhkan kesiapan jasmani yang cukup matang dan sehat (Maryati et al. 2007). DeGenova (2008) memaparkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan menikah pada individu, seperti usia saat menikah, level kedewasaan dari pasangan yang akan menikah, waktu menikah, motivasi untuk menikah, kesiapan untuk eksklusivitas seksual, emansipasi emosional dari orang tua, tingkat pendidikan dan pekerjaan.

Rapaport (1963) dalam Duvall dan Miller (1985) menyatakan seseorang dinyatakan siap untuk menikah apabila memenuhi kriteria diantaranya (1) memiliki kemampuan mengendalikan perasaan diri sendiri; (2) Memiliki kemampuan untuk berhubungan baik dengan orang banyak; (3) Bersedia dan mampu menjadi pasangan istimewa dalam hubungan seksual; (4) Bersedia untuk membina hubungan seksual yang intim; (5) Memiliki kelembutan dan kasih sayang kepada orang lain; (6) Sensitif terhadap kebutuhan dan perkembangan orang lain; (7) Dapat berkomunikasi secara bebas mengenai pemikiran, perasaan dan harapan; (8) Bersedia berbagi rencana dengan orang lain; (9) Bersedia menerima keterbatasan orang lain; (10) Realistik terhadap karakteritik orang lain; (11) Memiliki kapasitas yang baik dalam menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi; dan (12) Bersedia menjadi suami atau istri yang bertanggung jawab.

Perkawinan adalah suatu hal yang serius, sehingga memerlukan persiapan yang matang, khususnya dalam kematangan fisik dan kematangan mental. Pasangan calon suami istri harus mempunyai bekal yang cukup, agar siap dan mampu menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga untuk menjaga keutuhan perkawinan (Arjoso 1996).

a) Kedewasaan Fisik

Berdasarkan agama, seorang wanita dianggap dewasa setelah mendapatkan menstruasi dan seorang pria dianggap dewasa pada waktu ia sudah mengalami ejakulasi. Selain itu, ilmu kedokteran juga membuktikan bahwa kehamilan dibawah usia 20 tahun adalah kehamilan dengan risiko tinggi dengan kemungkinan tingginya angka kematian, baik bagi bayi maupun bagi ibunya, sehingga dianjurkan agar kehamilan itu terjadi setelah seorang wanita berusia paling sedikit 20 tahun.

b) Kedewasaan Sosial

Di Indonesia, pada umumnya pria memegang peranan penting dalam rumah tang. Begitu terjadi perkawinan, maka suami harus mengambil tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan mencari nafkah untuk keluarga dan menjadi pelindung bagi keluarganya. Oleh karena itu, seorang calon pengantin pria dituntut mempunyai kesanggupan untuk mempunyai penghasilan tertentu, masa depan yang jelas, mempunyai tempat tinggal dengan perlengkapannya dan lain-lain. Persyaratan-persyaratan tersebut jelas tidak dapat dipenuhi oleh seorang pria remaja, kecuali dengan dukungan orang tua atau keluarganya namun, keadaan demikian akan menjadi masalah karena berarti rumah tangga yang demikian menjadi tidak mandiri. Pada umumnya seorang pria mencapai kedewasaan sosial pada usia 25 tahun, sehingga dianjurkan seorang pria

menikah pada usia 25-30 tahun. Persyaratan sosial buat seorang wanita tidak seberat persyaratan sosial untuk seorang pria. Setelah seorang wanita menikah dan hamil atau melahirkan, ia sudah berubah status menjadi seorang ibu. c) Kepribadian yang mantap

Kepribadian yang dewasa dan mantap merupakan faktor utama untuk mencapai suatu perkawinan yang bahagia. Kepribadian yang dewasa ditunjukkan oleh kemampuan seorang untuk menilai diri sendiri secara objektif, sehingga ia mengetahui kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan, juga ia mempunyai citra yang benar tentang dirinya sendiri. Seseorang yang berkepribadian mantap akan memilih pasangan yang dianggap cocok betul dengan jalan hidupnya, bisa mengisi kekurangan-kekurangan dan dapat memberikan dorongan kearah cita-cita yang sudah ditetapkan. Pilihan pasangan yang didasarkan kepribadian yang mantap tidak mudah berubah dan perkawinan yang dibina dapat kekal abadi sampai akhir hayat. Perlu diketahui, bahwa pembentukan kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh masa kanak-kanaknya, terutama pada usia di bawah lima tahun dan melalui proses perkembangan bertahun-tahun, sehingga pada usia remaja, kepribadiannya sudah nampak selanjutnya dimantapkan oleh pengalaman-pengalaman hidupnya.

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Program pendewasaan usia perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu usia 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama pun terjadi pada usia yang cukup dewasa bahkan harus diusahakan apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan.

Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan bagian dari program keluarga berencana nasional. Program PUP memberikan dampak pada peningkatan umur kawin pertama yang pada giliriannya akan menurunkan Total Fertility Rate (TFR). Tujuan program pendewasaan usia perkawinan adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan PUP seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa. Program PUP dalam program KB bertujuan meningkatkan usia kawin perempuan pada umur 21 tahun.

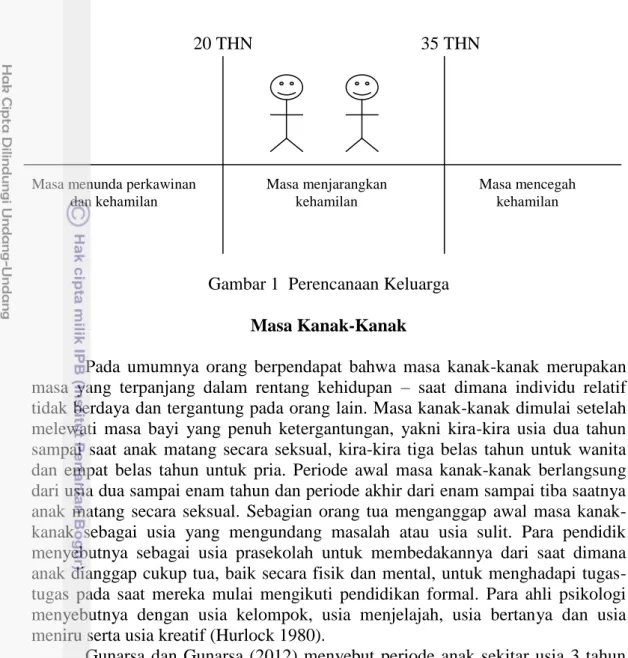

Program pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan keluarga merupakan kerangka dari program pendewasaan usia perkawinan. Kerangka ini terdiri dari tiga masa reproduksi, yaitu: 1) Masa menunda perkawinan dan kehamilan, 2) Masa menjarangkan kehamilan dan 3) masa mencegah kehamilan. Kerangka ini dapat dilihat seperti bagan dibawah ini (BKKBN 2008):

Gambar 1 Perencanaan Keluarga Masa Kanak-Kanak

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang terpanjang dalam rentang kehidupan – saat dimana individu relatif tidak berdaya dan tergantung pada orang lain. Masa kanak-kanak dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan, yakni kira-kira usia dua tahun sampai saat anak matang secara seksual, kira-kira tiga belas tahun untuk wanita dan empat belas tahun untuk pria. Periode awal masa kanak-kanak berlangsung dari usia dua sampai enam tahun dan periode akhir dari enam sampai tiba saatnya anak matang secara seksual. Sebagian orang tua menganggap awal masa kanak-kanak sebagai usia yang mengundang masalah atau usia sulit. Para pendidik menyebutnya sebagai usia prasekolah untuk membedakannya dari saat dimana anak dianggap cukup tua, baik secara fisik dan mental, untuk menghadapi tugas-tugas pada saat mereka mulai mengikuti pendidikan formal. Para ahli psikologi menyebutnya dengan usia kelompok, usia menjelajah, usia bertanya dan usia meniru serta usia kreatif (Hurlock 1980).

Gunarsa dan Gunarsa (2012) menyebut periode anak sekitar usia 3 tahun dan berjalan sampai kira-kira anak berumur 5 tahun sebagai masa krisis kedua. Sering kali, masa ini ditandai dengan sikap-sikap negatif, penentangan, atau dengan istilah bahasa Jerman, periode Trots-alter. Bagi ahli psikologi, masa ini dianggap sebagai masa krisis pertama. Pada masa ini, anak mulai memperlihatkan tingkah laku yang sungguh “mengesalkan” orang tua. Segala permintaan orang lain ditolaknya. Apabila anak disuruh makan, mandi bahkan berjabatan tangan atau memberi salam selalu dijawabnya dengan kata “tidak”. Anak berada dalam masa dimana ia sedang memperkembangkan diri untuk melepaskan diri dari orang tua. Masa krisis ini juga memerlukan pemikiran khusus orang tua karena mereka juga turut mengalami penambahan persoalan, baik sehubungan dengan bertambahnya anak maupun kelakuan sang anak.

Perkembangan Anak

Perkembangan merupakan sesuatu proses yang mula-mula global, massif, belum terpecah atau terperinci, dan kemudian semakin lama semakin banyak, berdiferensiasi dan terjadi integrasi yang hierarkis (Gunarsa 2008). Menurut Negel

20 THN 35 THN

Masa menunda perkawinan dan kehamilan

Masa menjarangkan kehamilan

Masa mencegah kehamilan

(1957) dalam Gunarsa (2008), perkembangan merupakan pengertian dimana terdapat struktur yang terorganisasikan dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu, dan karena itu bilamana terjadi perubahan struktur baik dalam organisasi maupun dalam bentuk, akan mengakibatkan perubahan fungsi.

Perkembangan (development) adalah pola perubahan yang dimulai sejak pembuahan, yang berlanjut sepanjang rentang hidup. Kebanyakan perkembangan melibatkan pertumbuhan, meskipun juga melibatkan penuaan. Saat ini, pandangan Barat mengenai anak-anak menyatakan bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang unik dan sangat hidup, yang meletakkan dasar penting bagi tahun-tahun dewasa dan jelas berbeda dari tahun-tahun-tahun-tahun dewasa tersebut. Masa kanak-kanak tidak lagi dilihat sebagai periode menunggu yang tidak nyaman di mana orang dewasa harus bertoleransi terhadap kebodohan anak-anak. Sebagai gantinya, kita melindungi anak dari tekanan dan tanggung jawab pekerjaan orang dewasa melalui hukum perburuhan anak (Santrock 2007).

Anak menjalani proses perkembangan dengan pengaruh lingkungan alam yang benar-benar asli maupun pengaruh lingkungan alam yang sudah diubah oleh lingkungan sosial, juga pengaruh linkungan sosial itu sendiri. Ia akan berkembang menjadi seorang manusia dewasa yang lebih tangkas dalam menghadapi dan mengatasi tuntutan lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Proses ini meliputi penambahan ketangkasan, pengolahan dan pengamalan ilmu sepanjang masa hidupnya (Gunarsa dan Gunarsa 2012).

Menurut Depkes (2006) aspek-aspek perkembangan anak yang perlu dipantau diantaranya adalah:

1. Gerak kasar atau motorik kasar adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan pergerakan dan sikap tubuh melibatkan otot-otot besar seperti duduk, berdiri dan sebagainya

2. Gerak halus atau motorik halus adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan oleh otot-otot kecil, tetapi memerlukan koordinasi yang cermat seperti mengawasi sesuatu, menjimpit, menulis dan sebagainya

3. Kemampuan bicara dan bahasa adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan respons terhadap suara, berbicara, berkomunikasi, mengikuti perintah, dan sebagainya

4. Sosialisasi dan kemandirian adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri anak (makan sendiri, membereskan mainan setelah selesai bermain), berpisah dengan ibu/pengasuh anak, bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya dan sebagainya.

Anak usia prasekolah merupakan fase perkembangan individu sekitar 2-6 tahun, ketika anak mulai memiliki kesadaran tentang dirinya sebagai pria atau wanita, dapat mengatur diri dalam buang air (toilet training) dan mengenal beberapa hal yang dianggap berbahaya (mencelakakan dirinya). Berikut ini beberapa perkembangan anak usia prasekolah (Yusuf 2000):

1. Perkembangan Fisik

Perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Meningkatnya pertumbuhan tubuh baik menyangkut ukuran berat dan tinggi,

maupun kekuatannya memungkinkan anak untuk dapat lebih mengembangkan keterampilan fisiknya dan eksplorasi terhadap lingkungannya dengan tanpa bantuan dari orangtuanya. Perkembangan fisik anak sangat memerlukan gizi yang cukup, baik protein, vitamin, mineral dan karbohidrat. Perkembangan fisik anak ditandai juga dengan berkembangnya kemampuan dan keterampilan motorik, baik yang kasar maupun yang lembut. Kemampuan motorik tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

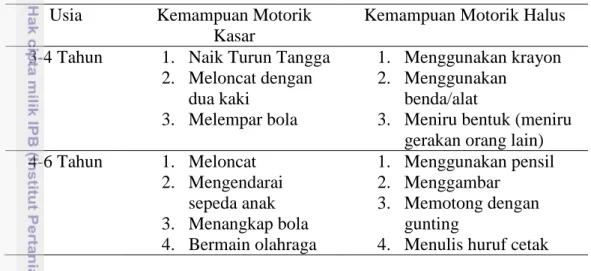

Tabel 1 Deskripsi kemampuan motorik anak usia 3-6 tahun Usia Kemampuan Motorik

Kasar

Kemampuan Motorik Halus 3-4 Tahun 1. Naik Turun Tangga

2. Meloncat dengan dua kaki 3. Melempar bola 1. Menggunakan krayon 2. Menggunakan benda/alat

3. Meniru bentuk (meniru gerakan orang lain) 4-6 Tahun 1. Meloncat 2. Mengendarai sepeda anak 3. Menangkap bola 4. Bermain olahraga 1. Menggunakan pensil 2. Menggambar 3. Memotong dengan gunting

4. Menulis huruf cetak 2. Perkembangan Intelektual

Menurut Piaget, perkembangan kognitif pada usia ini berada pada periode praoperasional,, yaitu tahapan dimana anak belum mampu menguasai operasi mental secara logis. Periode ini ditandai dengan berkembangya representasional atau “symbolic function” yaitu kemampuan menggunakan sesuatu untuk merepresentasikan (mewakili) sesuatu yang lain degan menggunakan symbol (kata-kata, gesture/bahasa gerak dan benda). Berikut beberapa perkembangan periode praoperasional: (1) mampu berpikir dengan menggunakan symbol; (2) berpikirnya masih dibatasi oleh persepsinya. Mereka meyakini apa yang dilihatnya, dan hanya terfokus kepada satu atribut/dimensi terhadap satu objek dalam waktu yang sama; (3) cara berpikirnya masih kaku tidak fleksibel. Cara berpikirnya terfokus kepada keadaan awal atau akhir dari suatu transformasi, bukan kepada transformasi itu sendiri yang mengantarai keadaan tersebut; (4) Anak sudah mulai mengerti dasar-dasar mengelompokkan sesuatu atas dasar satu dimensi, seperti atas kesamaan warna, bentuk dan ukuran.

3. Perkembangan Emosional

Pada usia 4 tahun, anak sudah mulai menyadari akunya, bahwa akunya (dirinya) berbeda dengan bukan aku (orang lain atau benda). Kesadaran ini diperoleh dari pengalamannya, bahwa tidak setiap keinginannya dipenuhi oleh orang lain atau benda lain. Beberapa jenis emosi yang berkembang pada masa anak,, yaitu sebagai berikut: takut, cemas, marah, cemburu, kegembiraan, kasih sayang, phobi dan ingin tahu.

4. Perkembangan Bahasa

Perkembangan bahasa anak usia prasekolah dapat diklasifikasikan ke dalam dua tahap yaitu sebagai berikut:

Masa ketiga (2.0-2,6) yang bercirikan:

a. Anak sudah mulai bisa menyusun kalimat tunggal yang sempurna b. Anak sudah mampu memahami tentang perbandingan

c. Anak banyak menanyakan nama dan tempat: apa, dimana dan dari mana d. Anak sudah banyak menggunakan kata-kata yang berawalan dan yang

berakhiran

Masa Keempat (2,6-6,0) yang bercirikan:

a. Anak sudah dapat menggunakan kalimat majemuk beserta anak kalimatnya

b. Tingkat berpikir anak sudah lebih maju, anak banyak menanyakan soal waktu-sebab akibat melalui pertanyaan-pertanyaan: kapan, kemana, mengapa dan bagaimana

5. Perkembangan Sosial

Pada usia prasekolah (terutama mulai usia empat tahun), perkembangan social anak sudah tampak jelas, karena mereka sudah mulai aktif berhubungan dengan teman sebayanya. Tanda-tanda perkembangan social pada tahap ini adalah: (1) anak mulai mengetahui aturan-aturan, baik di lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan bermain; (2) sedikit demi sedikit anak sudah mulai tunduk pada peraturan; (3) anak mulai menyadari hak atau kepentingan orang lain dan (4) anak mulai dapat bermain bersama anak-anak lain atau teman sebaya. 6. Perkembangan Moral

Pada masa ini, anak sudah memiliki dasar tentang sikap moralitas terhadap kelompok sosialnya (orangtua, saudara dan teman sebaya). Melalui pengalaman berinteraksi dengan orang lain, anak belajar memahami tentang kegiatan atau perilaku mana yang baik/boleh/diterima/disetujui atau buruk/tidak boleh/ditolak/tidak disetujui. Berdasarkan pemahamannya itu, maka pada masa ini anak harus dilatih atau dibiasakan mengenai bagaimana dia harus bertingkah laku.

Penelitian Terdahulu

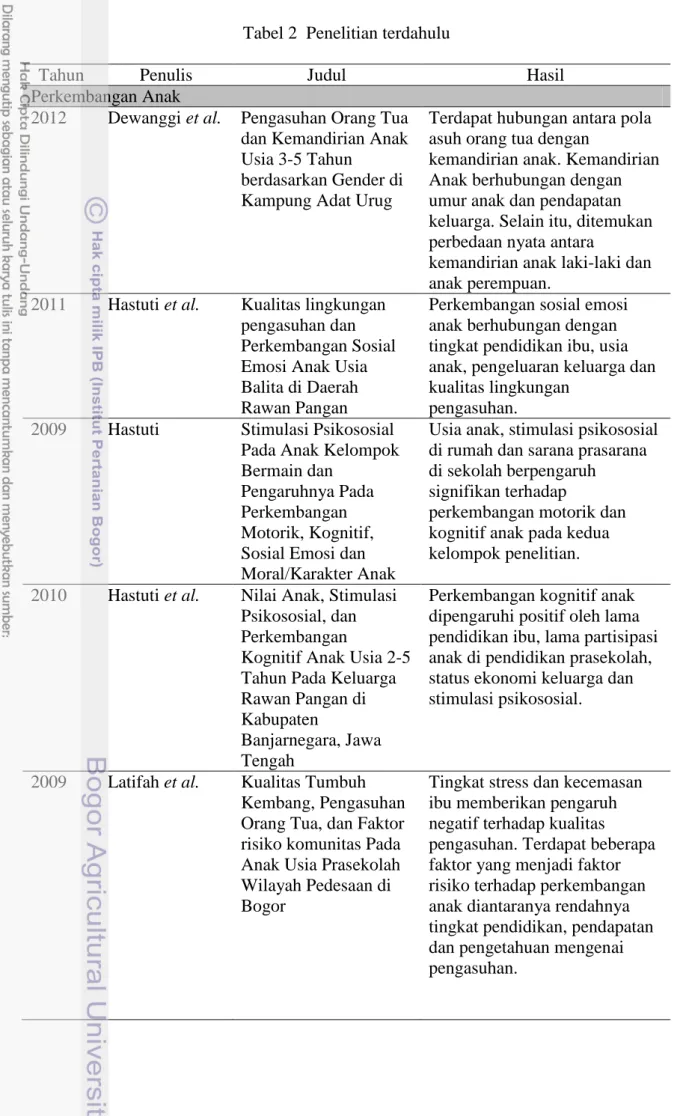

Saat ini ketersediaan data mengenai persiapan dan kesiapan menikah pasangan yang baru menikah masih sangat terbatas (Holman dan Li 1997; Larson dan Holman 1994). Carrol, Badger, Willoughby, Nelson, Madsen dan Barry (2009) menunjukkan bahwa kesiapan pernikahan dipandang oleh orang dewasa muncul sebagai proses pengembangan kompetensi interpersonal, membuat komitmen seumur hidup dan memperoleh kapasitas untuk merawat orang lain. Selain itu, kesiapan menikah menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan anak. Berikut ini adalah beberapa ringkasan hasil penelitian terkait perkembangan anak dan kesiapan menikah:

Tabel 2 Penelitian terdahulu

Tahun Penulis Judul Hasil

Perkembangan Anak

2012 Dewanggi et al. Pengasuhan Orang Tua dan Kemandirian Anak Usia 3-5 Tahun

berdasarkan Gender di Kampung Adat Urug

Terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dengan

kemandirian anak. Kemandirian Anak berhubungan dengan umur anak dan pendapatan keluarga. Selain itu, ditemukan perbedaan nyata antara

kemandirian anak laki-laki dan anak perempuan.

2011 Hastuti et al. Kualitas lingkungan pengasuhan dan Perkembangan Sosial Emosi Anak Usia Balita di Daerah Rawan Pangan

Perkembangan sosial emosi anak berhubungan dengan tingkat pendidikan ibu, usia anak, pengeluaran keluarga dan kualitas lingkungan

pengasuhan. 2009 Hastuti Stimulasi Psikososial

Pada Anak Kelompok Bermain dan

Pengaruhnya Pada Perkembangan Motorik, Kognitif, Sosial Emosi dan Moral/Karakter Anak

Usia anak, stimulasi psikososial di rumah dan sarana prasarana di sekolah berpengaruh

signifikan terhadap

perkembangan motorik dan kognitif anak pada kedua kelompok penelitian. 2010 Hastuti et al. Nilai Anak, Stimulasi

Psikososial, dan Perkembangan

Kognitif Anak Usia 2-5 Tahun Pada Keluarga Rawan Pangan di Kabupaten

Banjarnegara, Jawa Tengah

Perkembangan kognitif anak dipengaruhi positif oleh lama pendidikan ibu, lama partisipasi anak di pendidikan prasekolah, status ekonomi keluarga dan stimulasi psikososial.

2009 Latifah et al. Kualitas Tumbuh Kembang, Pengasuhan Orang Tua, dan Faktor risiko komunitas Pada Anak Usia Prasekolah Wilayah Pedesaan di Bogor

Tingkat stress dan kecemasan ibu memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas

pengasuhan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi faktor risiko terhadap perkembangan anak diantaranya rendahnya tingkat pendidikan, pendapatan dan pengetahuan mengenai pengasuhan.

Kesiapan Menikah

2012 Sunarti et al. Kesiapan Menikah dan Pemenuhan Tugas Keluarga Pada

Keluarga Dengan Anak Usia Prasekolah

Kesiapan menikah istri lebih rendah dibandingkan dengan kesiapan menikah suami. Kesiapan menikah suami dan istri berpengaruh terhadap tugas perkembangan keluarga. Tugas perkembangan keluarga dan kesiapan menikah istri berpengaruh terhadap perkembangan anak 2012 Ghalili et al. Marriage Readiness

Criteria among young adults of Isfahan: A Qualitative Study

Hasil penelitian menunjukkan Sembilan kategori utama dalam kesiapan menikah diantaranya: kesiapan usia, fisik, mental, finansial, moral, emosional, sosial kontekstual,

interpersonal, dan keterampilan hidup dalam rumah tangga. Remaja dewasa saat ini fokus untuk siap secara finansial kemudian moral sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah.

2010 Krisnatuti dan Oktaviani

Persepsi dan Kesiapan Menikah Pada

Mahasiswa

Pengetahuan tentang pernikahan berhubungan signifikan dengan usia, jenis kelamin dan prestasi akademik. Kesiapan menikah berhubungan signifikan dengan frekuensi memperoleh

informasi tentang pernikahan, dan dipengaruhi oleh usia, jumlah penyakit yang diderita, dan cara untuk mengelola rumah tangga.

2011 Afifah Perkawinan Dini dan Dampak Status Gizi Pada Anak (Analisis Data Riskesdas 2010)

Pernikahan dini dapat mempengaruhi status gizi anaknya yang lahir dan tumbuh kembangnya sehingga menjadi anak pendek. Persentase anak pendek meningkat pada ibu yang menikah pada usia dini. 2013 Gunnels The Impact of

Self-Esteem and

Religiousity on the Marital Readiness Criteria of College Students

Self esteem dan religiusitas memiliki hubungan signifikan positif dengan kriteria kesiapan menikah.