TINJAUAN PUSTAKA

Eimeria spp.Klasifikasi dan Etiologi

Eimeria adalah protozoa yang menyebabkan koksidiosis. Protozoa jenis

ini memperbanyak diri di dalam usus atau sekum, fase skizogoninya

menyebabkan kerusakan pada saluran pencernaan. Terdapat 9 spesies Eimeria

yang biasa menyerang ayam yaitu E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. mivati, E. necatrix, E. praecox, E. tenella, dan E. hagani. Eimeria bersifat spesies spesifik artinya jenis Eimeria yang ditemukan pada ayam tidak dapat menginfeksi jenis unggas atau hewan lain atau sebaliknya (Tabbu 2002).

Menurut Levine (1995), Eimeria diklasifikasikan sebagai berikut:

filum : Apicomplexa kelas : Sporozoasida subkelas : Coccidiasina ordo : Cocidia subordo : Eimeriorina famili : Eimeriidae genus : Eimeria

Menurut Tabbu (2002), spesies Eimeria dapat diidentifikasi berdasarkan

sifat-sifat yang spesifik, yaitu lokasi lesi yang ditimbulkan, gambaran lesi secara makroskopis, ukuran, warna dan bentuk ookista, ukuran skizon dan merozoit, lokasi parasit di dalam jaringan, periode prepaten minimal pada infeksi buatan, waktu minimal untuk sporulasi, dan sifat imunogenisitas terhadap galur Eimeria yang murni. Setiap spesies Eimeria memiliki lokasi infeksi yang berbeda-beda, adapun lokasi infeksi antara lain adalah sepertiga usus bagian depan, sepertiga

usus bagian tengah, atau sepertiga usus bagian belakang. E. acervulina menyerang

sepertiga usus bagian depan, menyebabkan enteritis ringan hingga sedang dan

menyebabkan penebalan mukosa usus. E. acervulina ini biasanya menyerang

ayam tua. E. necratix dan E. maxima menyerang sepertiga usus bagian tengah.

E. necratix merupakan jenis Eimeria yang sangat patogen dan mengakibatkan

angka kematian yang tinggi. E. necratix menyebabkan enteritis berat pada

sepertiga usus bagian tengah. Enteritis sering disertai dengan perdarahan dan

sedang hingga berat pada sepertiga usus bagian tengah, kadang-kadang disertai dengan penebalan dinding usus dan perdarahan di usus. E. brunetti dan E. tenella merupakan spesies yang menyerang daerah sepertiga usus belakang. E. tenella menyebabkan enteritis dan perdarahan di sekum sehingga terjadi berak darah.

E. tenella bersifat patogen dan menyebabkan kematian yang tinggi pada anak

ayam (Tabbu 2002). Siklus hidup Eimeria spp.

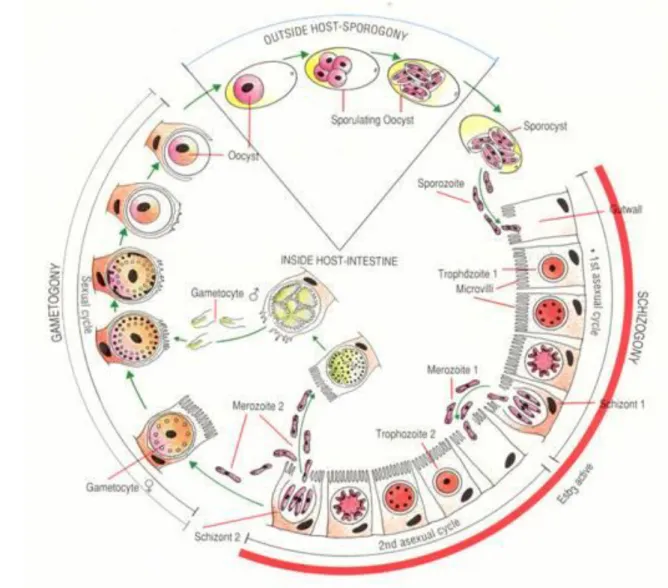

Eimeria memiliki siklus hidup yang kompleks dan khas, yang berlangsung

sekitar 7 hari. Siklus hidup parasit ini pada ayam meliputi beberapa tahapan, yaitu tahap aseksual dan tahap seksual (Levine 1995). Menurut Soulsby (1982), tahap aseksual terjadi pada fase skizogoni sedangkan tahap seksual terjadi pada fase gemetogoni.

Soulsby (1982) menyatakan bahwa ookista merupakan zigot berdinding tebal yang terdapat di dalam feses hospes yang terinfeksi. Ookista terdiri atas satu sel tunggal yang memulai proses sprorulasi untuk menghasilkan stadium infektif dengan membentuk sporokista dalam waktu sekitar 48 jam. Sporulasi ookista berlangsung optimal pada temperatur 25-30 °C dengan kelembaban dan kadar oksigen yang tinggi. Noble & Glenn (1989) mengemukakan bahwa setiap ookista infektif mengandung 4 sporokista dan setiap sporokista mengandung 2 sporozoit. Menurut Tabbu (2002), siklus hidup Eimeria spp. dimulai saat ookista diingesti, maka dinding ookista akan digerus di dalam ventrikulus, ookista akan pecah dan membebaskan sporokista. Kimotripsin dan garam empedu di dalam usus akan membantu pembebasan sporozit dari sporokista. Sporozoit yang bebas akan memasuki sel epitel dan berkembang menjadi tropozoit, setelah matang tropozoit akan pecah sehingga merusak epitel usus. Setelah pecah tropozoit akan berkembang menjadi merozoit. Merozoit ini akan masuk ke dalam epitel kembali dan berkembang menjadi fase tropozoit tahap 2 dan pecah membentuk merozoit. Tahap tropozoit dan merozoit ini disebut sebagai fase skizogoni yang dapat berulang antara 2 hingga 4 kali. Tabbu (2002) juga menyatakan bahwa ada

beberapa spesies, seperti E. tenella dan E. necatrix menyebabkan kerusakan

generasi kedua E. tenella dan E. necatrix menyebabkan mukosa usus mengalami ruptur karena membebaskan merozoitnya yang berukuran besar. Selanjutnya merozoit akan berkembang menjadi makrogamet dan mikrogamet. Sejumlah mikrogamet yang kecil dan motil akan mencari dan bersatu dengan makrogamet. Zigot yang dihasilkan akan menjadi dewasa dan membentuk ookista yang akan dibebaskan dari mukosa usus dan bercampur dengan feses. Seluruh proses membutuhkan 4-6 hari, namun ookista dapat dikeluarkan selama beberapa hari setelah siklus pembelahan berakhir (Tabbu 2002). Skema siklus hidup Eimeria spp. disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1 Skema siklus hidup Eimeria spp.

[Sumber: Novindo 2009]

Ookista bersifat resisten terhadap kondisi lingkungan dan berbagai disinfektan. Ookista dapat hidup selama berminggu-minggu di dalam tanah,

tetapi ketahanannya di dalam litter hanya beberapa hari karena pengaruh amoniak, jamur, dan bakteri yang ada di dalam litter. Ookista dapat bertahan selama beberapa minggu pada kondisi optimal, tetapi akan mati dengan cepat jika kontak dengan temperatur tinggi, temperatur sangat rendah atau kondisi kekeringan. Ookista akan mati dengan cepat pada temperatur 55 °C atau pada keadaan beku. Ookista tersebut dapat juga mati pada temperatur 37 °C selama 2-3 hari. Kejadian koksidiosis biasanya lebih rendah pada cuaca panas dan kering dibandingkan dengan cuaca yang dingin dan lembab (Tabbu 2002).

Gejala Klinis

Gejala klinis koksidiosis sangat dipengaruhi oleh spesies Eimeria yang menginfeksi. Jumlah koksidia yang menginfeksi dan resistensi hospes juga mempengaruhi gejala klinis yang ditimbulkan (Noble & Glenn 1989). Fase

skizogoni Eimeria terjadi di dalam epitel usus atau sekum, pada fase itu Eimeria

akan menyebabkan kerusakan epitel usus atau sekum. Kerusakan epitel usus mengakibatkan gangguan proses digesti dan absorbsi nutrien, dehidrasi, perdarahan, dan menurunnya sistem imun akibatnya ayam menjadi lesu, nafsu makan turun, produksi turun, dan mudah terserang penyakit (Soulsby 1982). Infeksi Eimeria tertentu seperti E. tenella dan E. necatrix menunjukkan gejala klinis berupa berak darah. Berak darah disebabkan adanya perdarahan dan ruptur pada jaringan usus akibat perkembangan skizon E. tenella dan E. necatrix yang berukuran besar pada epitel usus. Diagnosis dari penyakit ini adalah dengan pemeriksaan tinja, kerokan usus atau isi usus. Ayam yang sembuh dari koksidiosis akan mempunyai sejumlah antibodi yang bersifat sementara terhadap spesies

Eimeria tertentu (Johnson 2004).

Patologi Anatomi

Patologi anatomi yang biasa ditemukan adalah lesi pada bagian serosa usus atau sekum. Proses yang terjadi adalah intestinum membengkak dan menebal akibat perkembangan fase skizongoni Eimeria. Tahap lebih lanjut vili megalami kerusakan sedangkan sel-sel epitel mengelupas dan diganti tiap dua hari akibatnya mukosa usus atau sekum akan menipis dan tertutup oleh plak berwarna putih yang cenderung tersusun melintang sehingga terlihat menyerupai tangga (Noble &

Glenn 1989). Usus atau sekum terkadang terlihat pucat dan mengandung cairan encer. Lesi pada infeksi ringan akan menunjukkan beberapa plak pada setiap sentimeter. Sebaliknya pada infeksi berat, lesi dapat meluas dan beberapa plak dapat bersatu. Plak yang mengandung skizon, gametosit, atau ookista yang sedang berkembang akan ditemukan jika infeksinya berat. Pemeriksaan ulas dari lesi pada usus akan menunjukkan adanya sejumlah ookista (Tabbu 2002).

Perubahan jaringan juga sangat dipengaruhi oleh spesies Eimeria yang menginfeksinya (Soulsby 1982). Patologi anatomi yang terlihat pada infeksi

E. tenella ialah hemoragi, petechiae pada bagian serosa, dinding sekum menebal

dan kadang-kadang terdapat massa menyerupai keju di lumen sekum.

E. acervulina menyebabkan mukosa usus tipis dan tertutup oleh plak berwarna

putih, usus berwarna pucat dan mengandung cairan. infeksi ringan E. acervuliana

menunjukkan lesi terbatas hanya di duodenum sedangkan pada infeksi berat lesi terlihat sepanjang usus. Patologi anatomi yang terjadi pada infeksi ringan

E. brunetti adalah perdarahan petechiae di mukosa, sedangkan pada infeksi berat

terdapat nekrosis dan koagulasi di seluruh mukosa usus. E. maxima menyebabkan

enteritis ringan sampai berat pada jejunum dan ileum, kadang-kadang disertai penebalan dinding usus. Infeksi E. mitis mengakibatkan ileum pucat dan lunak. Infeksi E. mivati menyebabkan lesi pada duodenum, jika infeksi telah parah lesi

meluas hingga sekum dan kloaka. Lesi yang ditimbulkan mirip dengan E.

acervulina. E. necatrix mengakibatkan usus bagian tengah akan membengkak,

mukosa menebal, lumen terisi cairan darah, runtuhan jaringan, terlihat plak dan perdarahan petechiae pada bagian serosa. Perubahan makroskopik yang terjadi

akibat infeksi E. praecox adalah lumen berisi cairan kadang-kadang mengandung

mukus, hemoragi, petechiae pada bagian mukosa duodenum (Johnson 2004).

Hitopatologi

Pemeriksaan mikroskopis pada organ usus atau sekum ditemukan adanya gametosit intraseluler yang berbentuk ovoid yang terletak di dalam sel epitel pada vili usus. Pada infeksi yang bersifat moderat hingga berat, maka ujung vili akan mengalami nekrosis, ditemukan koksidia enterosit sehingga vili akan terpotong dan bersatu mengakibatkan penebalan pada mukosa. Histopatologi ayam yang

terinfeksi E. tenella adalah infiltrasi heterofil pada submukosa dan ditemukannya skizon pada lamina propria. Sedangkan pada infeksi berat terjadi kerusakan jaringan, baik pada lapis mukosa maupun muskularis. Sebagai akibat dari kerusakan sel epitel maka tubuh akan merespon dengan kehadiran sel radang. Sel radang bertugas memfagositosis benda asing dan sel yang rusak serta meningkakan sistem imunitas tubuh (Conway & McKenzie 2007).

Peradangan

Menurut Price (1995), radang merupakan suatu reaksi vaskular yang merupakan pengiriman sel-sel dari aliran darah terhadap suatu rangsang atau cidera. Jaringan yang mengalami peradangan akan bengkak, kemerahan, panas, kaku, nyeri, daya gerak berkurang (Sudiono et al. 2003).

Menurut Sudiono et al. (2003), proses peradangan dikelompokkan dalam

3 kejadian yaitu perubahan dalam pembuluh darah (perubahan hemodinamik), eksudasi cairan (perubahan permeabilitas) dan perubahan eksudasi seluler (perubahan sel leukosit). Proses tersebut meliputi vasodilatasi pembuluh darah sehingga aliran pembuluh darah menjadi cepat, permeabilitas kapiler meningkat, mengalami eksudasi cairan berlebih, konsentrasi eritrosit dalam kapiler, stasis atau aliran darah yang menjadi lambat, perelakatan dari sel leukosit pada dinding

kapiler (pavementing), kemudian eksudat sel leukosit dari pembuluh darah

bermigrasi ke jaringan (Spector 1993; Sudiono et al. 2003). Ada beberapa tipe sel

pada radang yang mengambil bagian dalam proses radang diantaranya adalah sel polimorfonuklear (neutrofil, eosinofil, basofil), limfosit, makrofag, dan sel plasma (Sudiono et al. 2003)

Makrofag

Makrofag merupakan sel yang relatif besar dengan diameter sekitar 10-30 μm, bergerak dengan cara ameboid, memberikan respon terhadap rangsangan kemotaksis tertentu (sitokin dan kompleks antigen-antibodi) dan mempunyai kemampuan fagositik untuk mencerna mikroorganisme dan sel debris. Saat melakukan gerak amuboit, makrofag memiliki bentuk yang tidak teratur (Efendi 2003). Bila dibandingkan dengan neutrofil, makrofag memiliki jangka waktu hidup yang lebih lama dan kemampuan mencerna material yang lebih

banyak jenisnya. Selain itu, makrofag dapat membatasi organisme (agen asing) yang hidup jika tubuh tidak mampu membunuhnya dengan enzim lisosom. Apabila makrofag kemudian ikut serta dalam reaksi hipersensitivitas tipe lambat terhadap organisme tersebut, makrofag sering mengalami kematian dan melepaskan enzim lisosomnya sehingga menyebabkan nekrosis yang meluas (Efendi 2003).

Makrofag pada jaringan yang mengalami radang berasal dari monosit darah yang telah bermigrasi keluar dari pembuluh darah dan mengalami aktivasi di dalam jaringan. Karena itu makrofag merupakan bagian dari sistem fagosit mononuklear. Pada jaringan ikat makrofag tersebar secara difus, sedangkan di organ dijumpai makrofag yang khas seperti sel kupffer (hati), sel mikroglia (otak) atau makrofag alveolus (paru) (Efendi 2003). Aktivasi makrofag saat bermigrasi ke daerah yang mengalami peradangan diperlihatkan dalam bentuk ukurannya yang bertambah besar, sintesis protein, mobilitas, aktivitas fagositik dan

kandungan enzim lisosom yang dimilikinya (Kusmardi et al. 2006). Berikut

adalah gambar histologi makrofag yang ada pada jaringan.

Gambar 2 Makrofag pada jaringan [Sumber: Anonim 2010]

Aktivasi makrofag diinduksi oleh sinyal berupa sitokin yang diproduksi oleh limfosit-T yang tersensitisasi (IFN γ), endotoksin bakteri, berbagai mediator selama radang akut dan protein matriks ekstrasel seperti fibronektin. Makrofag yang sudah teraktivasi siap untuk menjalankan proses fagositosis akan menghasilkan produk berupa protease asam dan protease netral yang merupakan mediator kerusakan jaringan pada peradangan, spesies oksigen reaktif berfungsi dalam proses fagositosis dan degradasi mikroba, metabolit asam arakhidonat

seperti prostaglandin dan leukotrien merupakan mediator dalam proses peradangan, sitokin seperti IFN α dan β, IL 1, 6 dan 8, faktor nekrosis tumor (TNF α) komponen komplemen dan faktor koagulasi, meliputi protein komplemen C1-C5, properdin, faktor koagulasi V, VIII dan faktor jaringan serta berbagai faktor pertumbuhan yang mempengaruhi proliferasi sel otot polos, fibroblas dan

matriks ekstraselular (Kumar et al. 2000; Underwood 1999).

Saat radang terjadi kronik, makrofag dapat berakumulasi dan berproliferasi di tempat peradangan. Limfosit yang teraktivasi akan mengeluarkan IFN- γ yang akan mengaktivasi makrofag. Makrofag teraktivasi, selain bekerja memfagositosis penyebab radang dan mengeluarkan mediator-mediator lain, juga akan mengeluarkan IL-1 dan TNF yang akan mengaktivasi limfosit, sehingga dengan demikian akan membentuk suatu timbal balik antara makrofag dan limfosit, yang menyebabkan makrofag akan bertambah banyak di jaringan dan menyebabkan terbentuknya fokus radang. Selain itu makrofag juga dapat berfungsi menjadi sel

besar berinti banyak disebut sel Datia (Kumar et al. 2000; Underwood 1999).

Limfosit

Limfosit memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan sel PMN

(polimorfonuklear). Biasanya didominasi dengan inti yang bulat serta mengandung kromatin yang padat sedang sitoplasmanya sedikit. Limfosit dibentuk dalam limfonodus dan kadang-kadang dalam folikel limfoit (Dellmann & Brown 1992). Berikut ini gambar infiltrasi limfosit pada jaringan.

Gambar 3 Limfosit pada jaringan [Sumber: Ownby 2007]

Umur limfosit berkisar 4-5 hari. Fungsi utama dari limfosit adalah melepaskan antibodi (Partodiredjo 1998; Sudiono et al. 2003). Limfosit terdiri atas limfosit B (sel plasma) yang bertanggung jawab dalam kekebalan humoral dan limfosit T yang berperan dalam proses kekebalan seluler. Limfosit T dan limfosit B sangat berperan dalam kekebalan spesifik. Limfosit T dan limfosit B bermigrasi ke tempat radang dengan menggunakan beberapa pasangan molekul adhesi dan kemokin yang serupa dengan molekul yang merekrut monosit. Limfosit dimobilisasi pada keadaan setiap ada rangsang imun spesifik (infeksi) dan peradangan yang diperantarai non imun (infark atau trauma jaringan). Telah disebutkan di atas bahwa aktivasi limfosit memiliki hubungan dengan aktivasi makrofag sehingg terjadi fokus radang akibat proliferasi dan akumulasi makrofag

di tempat cedera (Kumar et al. 2000; Underwood 1999). Sel plasma merupakan

produk akhir dari aktivasi sel limfosit-B yang mengalami diferensiasi akhir. Sel plasma dapat menghasilkan antibodi yang diarahkan untuk melawan antigen di tempat radang atau melawan komponen jaringan yang berubah.

Eosinofil

Eosinofil merupakan leukosit polimorfonuklear yang biasa dijumpai pada jaringan yang terinfeksi parasit. Keberadaan eosinofil dipicu oleh adanya protein asing. Eosinofil juga akan bermigrasi dari pembuluh darah dalam jumlah besar jika terjadi proses penyembuhan dari radang yang nonspesifik (Sudiono et al. 2003).

Ukuran eosinofil sekitar 12-17 µm. Eosinofil mengandung sejumlah zat kimiawi antara lain histamin, eosinofil peroksidase, lipase, deoksiribonuklease,

ribonuklease, dan beberapaasam aminoyangdirilismelalui proses degranulasi

setelah eosinofil teraktivasi. Zat-zat di atas bersifattoksinterhadapparasitdan

jaringan tubuh. Eosinofil merupakan sel substratperadangandalam reaksialergi.

Aktivasi dan pelepasan racun oleh eosinofil diatur dengan ketat untuk mencegah

penghancuran jaringan yang tidak diperlukan (Sudiono et al. 2003). Bentuk

. Gambar 4 Eosinofil pada jaringan [Sumber: Caceci 2011]

Heterofil

Heterofil adalah leukosit polimorfonuklear yang berhubungan dengan pertahanan tubuh terhadap infeksi bakteri dan proses peradangan kecil lainnya, serta menjadi sel yang pertama hadir ketika terjadi infeksi di suatu tempat.

Heterofil memiliki sifatfagositikyang mirip denganmakrofag. Proses fagositosis

heterofil terdiri dari beberapa tahapan yaitu kemotaksis, perlekatan, penelan dan

pencernaan. Heterofil melawan patogen denganserangan respiratorimenggunakan

berbagai macam substansi beracun yang mengandung bahan pengoksidasi kuat,

seperti hidrogen peroksida,oksigen radikal bebas, dan hipoklorit. Heterofil

merupakan sel radang yang pertama muncul untuk memfagosit benda asing tetapi heterofil memiliki sediaan energi yang terbatas sehingga tidak mampu bertahan lama, untuk itu heterofil sering disebut sebagai baris pertahanan pertama. Jumlah heterofil akan meningkat menjadi sepuluh kali lipatnya jika terjadi inflamasi akut. Sel hetrofil yang rusak terlihat sebagai nanah (Sudiono et al. 2003).

Gambar 5 Heterofil pada darah [Sumber: Anomim 1996].

Basofil

Basofil adalah sel meiloid yang jumlahnya paling sedikit dalam darah yaitu 0.5 % dari leukosit darah. Basofil merupakan leukosit polimorfonuklear yang memiliki ukuran kurang lebih 12 µm. Basofil memiliki satu inti yang besar dan berbentuk pilihan irreguler, umumnya bentuk huruf S, sitoplasma basofil terisi granul yang lebih besar, dan seringkali granul menutupi inti, granul bentuknya irreguler berwarna metakromatik, dengan campuran jenis Romanvaki tampak lembayung, warna granul ini kuat dengan zat warna yang bersifat basoili. Granul basofil metakromatik, mensekresi histamin dan heparin. Histamin yang disekresikan basofil berfungsi untuk meningkatkan aliran darah ke jaringan yang cedera sedangkan heparin berfungsi membantu mencegah pembekuan darah intravaskular. Basofil berfungsi membangkitkan perbaharuan akut pada tempat deposisi antigen(Dellmann & Brown 1992).

Gambar 6 Basofil pada jaringan [Sumber: Anonim 2009] Cassia siamea

Cassia siamea merupakan tumbuhan asli dari Asia Selatan dan Asia

Tenggara yang hidup pada ketinggian 1-1.000 m (Kardono 2003). Tinggi pohon antara 2-20 m dengan batang lurus dan pendek. Kulit batang berwarna abu-abu kecoklatan pada cabang yang muda, percabangan melebar membentuk tajuk yang

padat dan membulat. Daun C. siamea bertulang menyirip genap. Menurut

Kardono (2003), secara umum daun C. siamea berwarna hijau sampai hijau tua berbentuk oval dengan ujung membulat, panjang 3-7,5 cm lebar atara 1-2,5 cm.

C. siamea merupakan tanaman yang tidak berasa dan tidak berbau. Ekstrak

Cassia siamea Lamk dalam bahasa Indonesia disebut sebagai juwar, johar, atau johor (Ministry of Health-RI 1989). Nama asing dari C. siamea adalah

Kasood tree. Klasifikasi dan gambar C. siamea adalah sebagai berikut:

kingdom : Plantae divisi : Magnoliophyta kelas : Magnoliopsida subkelas : Rosidae ordo : Fabales famili : Fabaceae subfamili : Caesalpinioideae bangsa : Cassieae subbangsa : Cassiinae genus : Senna

spesies : Cassia siamea

Bahan kimia daun C. siamea

Daun dan polong C. siamea mengandung alkaloid, steroid, tripenoid,

saponin, flavonoid, dan tannin (Ministry of Health-RI 1989). Selain itu dalam dalam ekstrak alkohol C. siamea mengandung barokol, 3α, 8-dihidroksi - 2,5-dimetil – 1,4-dioksafenalen (Thongsaard et al. 2001). Fraksi dari ekstrak alkohol serbuk daun C. siamea dibentuk wax, β-sitosterol, flavonoid barakol, apigenin dan kaemferol. β-sitosterol, siamin, cassiamin A, anhidrobarakol, fiskion, kisofanol, apigenin-7-O-galaktosit, asam p-koumarik, rein, cassiakromon, krisofanol, dan krisfanoldiaton dapat di isolasi dari daun C. siamea. Daun

C. siamea akan menghasilkan isoquinolon alkaloid siamin,

4-(trans)-asetil-3,6,8-trihidroksi-3metildihidronaptalenon, 3 alkaloit siamin A, 5-asetil-7-hidroksi metilkromon, cassia kromon (5-asetonil-7-hidroksi-2-metilkromon), siamin C,

lueolin, siamin B, 4-(cis)-asetil-3,6,8-trihidroksi-3-metildihidronaptalenon

(Ingkaninan et al. 2000; El-Syyad et al. 1984; Teeyapant et al. 1998). Berikut ini

adalah gambar tumbuhan C. siamea.

Menurut Kusmardi et al. (2006), kandungan flavonoid dan karotenoid

yang tinggi pada ekstrak etanol daun C. siamea dapat berperan sebagai

imunostimulator dengan cara meningkatkan aktivitas dan kapasitas fagositosis sel makrofag. Flavonoid berpotensi bekerja terhadap limfokin yang dihasilkan oleh sel T sehingga akan merangsang sel-sel fagosit untuk melakukan respon

fagositosis. Peningkatan dosis ekatrak etanol daun C. siamea juga akan

![Gambar 2 Makrofag pada jaringan [Sumber: Anonim 2010]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/1937721.2674721/7.893.336.601.619.861/gambar-makrofag-pada-jaringan-sumber-anonim.webp)

![Gambar 3 Limfosit pada jaringan [Sumber: Ownby 2007]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/1937721.2674721/8.893.358.581.807.1041/gambar-limfosit-pada-jaringan-sumber-ownby.webp)

![Gambar 5 Heterofil pada darah [Sumber: Anomim 1996].](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/1937721.2674721/10.893.354.585.126.335/gambar-heterofil-pada-darah-sumber-anomim.webp)

![Gambar 6 Basofil pada jaringan [Sumber: Anonim 2009]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/1937721.2674721/11.893.351.590.560.712/gambar-basofil-pada-jaringan-sumber-anonim.webp)