2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Modal Sosial

Secara umum, konsep modal sosial dikembangkan oleh dua aliran utama, yaitu kelompok ahli sosiologi-antropologi serta kelompok ahli politik dan ekonomi kelembagaan. Para ahli tersebut memiliki beragam definisi tentang apa yang mereka maksudkan dengan modal sosial, walaupun secara hakikat tidak terdapat perbedaan yang mendasar. Pandangan sosiologis melihat aktor dan tindakan sosial dikendalikan oleh norma sosial, aturan, dan jaminan. Modal sosial menjelaskan tindakan di dalam konteks sosial dan menjelaskan cara tindakan dibentuk, dihambat, dan dialihkan oleh konteks sosial itu. Pandangan ekonomis melihat aktor sebagai pemilik tujuan yang dapat mencapai tujuannya secara bebas, keseluruhan yang mendahulukan kepentingan sendiri dalam prinsip memaksimalkan keuntungan (Siregar 2004).

Bourdieu (1970), mendefinisikan modal sosial sebagai sumberdaya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang yang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik (atau dengan kata lain: keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif. Dalam pengertian ini modal sosial menekankan pentingnya transformasi dari hubungan sosial yang sesaat dan rapuh, seperti pertetanggaan, pertemanan, atau kekeluargaan, menjadi hubungan yang bersifat jangka panjang yang diwarnai oleh perasaan kewajiban terhadap orang lain. Bourdieu (1970) juga menegaskan tentang modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk social capital (modal sosial) berupa institusi lokal maupun kekayaan sumberdaya alam lainnya. Pendapatnya menegaskan tentang modal sosial yang mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu seperti paguyuban, kelompok arisan, atau asosiasi tertentu (Damsar 2009).

Adapun James Coleman (1988), mendefinisikan modal sosial berdasarkan fungsinya, yaitu bahwa modal sosial sebagai varian entitas yang terdiri dari

beberapa struktur sosial yang memfasilitasi tindakan dari para pelakunya, apakah dalam bentuk individu atau kelompok/organisasi dalam suatu struktur sosial. Ia juga menjelaskan bahwa modal sosial adalah aspek-aspek dari struktur hubungan antara individu-individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa modal sosial sebagai sesuatu yang memiliki dua ciri, yaitu merupakan aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial tersebut. Dalam pengertian ini, bentuk-bentuk modal sosial berupa kewajiban dan harapan, potensi informasi, norma dan sanksi yang efektif, hubungan otoritas, serta organisasi sosial yang bisa digunakan secara tepat dan melahirkan kontrak sosial. Beberapa tambahan pengertian misalnya bersumber dari hasil konferensi yang dilakukan oleh Michigan State University, Amerika Serikat, tentang modal sosial dapat didefinisikan pengertian modal sosial sebagai “simpati atau rasa kewajiban yang dimiliki seseorang atau kelompok terhadap orang lain atau kelompok lain yang mungkin bisa menghasilkan potensi keuntungan dan tindakan preferensial, dimana potensi dan preferensial itu tidak bisa muncul dalam hubungan sosial yang bersifat egois”.

Berbeda dengan Bourdieu (1970) dan James Coleman (1988) di atas, menurut Ostrom (1992), modal sosial adalah kemampuan suatu komunitas merajut institusi atau pranata. Lebih lanjut Ostrom menjelaskan bahwa melalui serangkaian pengalamannya yang cukup luas dalam mengkaji proyek-proyek pembangunan di negara-negara berkembang menyatakan bahwa modal sosial merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu proyek pembangunan. Ostrom menitikberatkan pada rajutan institusi atau pranata. Dalam hal ini yang dimaksud dengan institusi atau pranata adalah seperangkat aturan yang digunakan secara aktual oleh sekelompok individu atau komunitas untuk mengorganisasikan tindakan yang berulang-ulang yang menghasilkan suatu luaran yang mempengaruhi kelompok individu tersebut dan juga sangat potensial untuk mempengaruhi orang lain. Kesimpulannya, institusi adalah seperangkat aturan yang berlaku atau digunakan dan dijadikan sebagai acuan berperilaku.

Berbeda dengan Ostrom (1992), rumusan konsep modal sosial menurut Putnam, Leonardi dan Nonetti (1993), adalah bahwa modal sosial mengacu pada aspek-aspek utama dari organisasi sosial seperti kepercayaan, norma-norma, dan

jaringan-jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitasi bagi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Lebih lanjut Putnam menjelaskan bahwa modal sosial senantiasa berada pada posisi utama dalam membangun dan terciptanya masyarakat sipil. Sebagai elemen penting yang terkandung dalam masyarakat sipil, modal sosial menunjuk pada nilai dan norma yang dipercayai dan dijalankan oleh sebagian besar anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kualitas hidup individu dan keberlangsungan komunitas masyarakat. Bahkan, berdasarkan banyak pengalaman dalam kerja sosial, menurut Putnam bahwa apa yang dinamakan kerjasama sukarela (kerja bakti, gotong-royong) lebih mudah terjadi di dalam suatu komunitas yang telah mewarisi sejumlah modal sosial yang substansial dalam bentuk aturan-aturan, pertukaran timbal balik, dan jaringan-jaringan kesepakatan warga.

Menurut Uphoff (2000) serta Serageldin dan Grootaert (2000), rumusan konsep modal sosial oleh Putnam tersebut kurang operasional. Uphoff (2000) menyatakan banyak definisi yang diberikan oleh para ahli masih membutuhkan validasi, sehingga perlu lebih fokus pada komponen-komponen, hubungan-hubungan dan hasil-hasil yang dapat dievaluasi dalam praktek pembangunan secara nyata. Modal sosial membutuhkan penekanan pada hal-hal seperti apa unsur-unsur yang menyusunnya, apa yang menghubungkan mereka, serta konsekuensi apa yang dapat dikaitkan dengan unsur-unsur dan interaksi tersebut.

Uphoff (2000) juga menjelaskan bahwa, meskipun konsep modal sosial telah sedemikian luas diterima di kalangan komunitas professional pembangunan, akan tetapi, ia masih saja menjadi konsep yang sulit dipahami. Perhatian/keprihatinan terhadap konsep ini didorong oleh hal/masalah yang sama, sebab banyak pengalaman di dunia nyata yang menunjukkan bahwa inisiatif pembangunan yang tidak mempertimbangkan dimensi manusia – termasuk faktor-faktor seperti nilai-nilai, norma-norma, budaya, motivasi, solidaritas – akan cenderung kurang berhasil dibanding dengan yang mempertimbangkan dimensi manusia. Bukan hal yang aneh kalau model pembangunan yang mengabaikan semua itu akan berujung pada kegagalan. Agen-agen pembangunan dan ilmuwan mencoba untuk memahami apa itu modal sosial dan bagaimana ia dapat

diandalkan demi pembangunan sosial ekonomi dengan biaya yang efektif? Saat ini, konsep modal sosial bentuknya memang tidak lebih jelas daripada partisipasi, namun ia justru lebih menarik, karena jika kita berhasil memahaminya, maka kita dapat berinvestasi di dalamnya untuk menciptakan aliran manfaat yang lebih besar.

Uphoff (2000) menyatakan bahwa “Social capital is an accumulation of various types of social, psychological, cultural, cognitive, institutional, and related assets that increase the amount (or probability) of mutually beneficial cooperative behavior” (modal sosial adalah akumulasi dari beragam tipe sosial, psikologis, budaya, kognitif, kelembagaan, dan aset-aset yang terkait yang dapat meningkatkan kemungkinan manfaat bersama dari perilaku kerjasama). Aset disini diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat mengalirkan manfaat untuk membuat proses produktif di masa mendatang lebih efisien, efektif, inovatif dan dapat diperluas atau disebarkan dengan mudah. Sedangkan perilaku bermakna sama positifnya antara apa yang dilakukan untuk orang lain dengan perilaku untuk diri sendiri. Artinya, perilaku tersebut bermanfaat untuk orang lain dan tidak hanya diri sendiri. Dalam hal ini, Uphoff (2000) menghubungkan konsep modal sosial dengan proposisi bahwa hasil dari interaksi sosial haruslah dapat mendorong lahirnya “manfaat bersama” (Mutually Beneficial Collective Action/MBCA).

Lebih lanjut Uphoff (2000) menegaskan bahwa, berbagai pembahasan pada literatur tentang modal sosial selama ini belum sampai pada kesimpulan yang benar-benar terang/jelas, sebab mereka lebih banyak hanya mencontohkan apa itu modal sosial, akan tetapi kurang menjelaskan secara spesifik apa saja yang dapat menumbuhkannya? Dibutuhkan analisis yang lebih mendalam - tidak hanya yang bersifat deskriptif – agar kita memperoleh kemajuan baik secara teoritis maupun praktis. Apa saja yang membentuk modal sosial tidaklah dapat disimpulkan hanya dengan membuat definisi, meskipun definisi itu juga kita perlukan. Beragam studi-studi empiris dengan dipandu oleh konsep-konsep analitis yang koheren akan sangat dibutuhkan untuk memahami kompleksitas modal sosial. Banyak definisi yang telah diberikan oleh para ahli, akan tetapi definisi-definisi itu masih membutuhkan validasi. Kita perlu lebih fokus pada

komponen-komponen, hubungan-hubungan dan hasil-hasil yang dapat dievaluasi dalam praktek pembangunan secara nyata. Modal sosial membutuhkan penekanan pada hal-hal seperti apa unsur-unsur yang menyusunnya, apa koneksi/yang menghubungkan mereka, serta konsekuensi apa yang dapat dikaitkan dengan unsur-unsur dan interaksi tersebut (Uphoff 2000).

2.2 Kategori Modal Sosial

Woolcock (1998) membedakan modal sosial menjadi tiga tipe yaitu bounding, bridging dan linking. Tipe ‘bounding’ dicirikan dengan ikatan yang kuat (atau „social glue‟), seperti antar anggota atau anggota keluarga dalam grup etnik yang sama. Tipe ‘Bridging’ dicirikan dengan ikatan yang lemah (social oil), seperti asosiasi lokal, hubungan teman dari grup etnik berbeda. Tipe ‘linking’ dicirikan dengan hubungan antara kelompok yang berbeda level kekuasaanya atau status sosialnya, seperti hubungan antara elit politik dengan masyarakat umum, atau antara individu-individu dari klas sosial yang berbeda.

Social bounding (perekat sosial), merupakan modal sosial yang lebih banyak bekerja secara internal dan solidaritas yang dibangun karenanya menimbulkan kohesi sosial yang lebih bersifat mikro dan komunal karena itu hubungan yang terjalin di dalamnya lebih bersifat eksklusif (nilai, kultur, persepsi, tradisi dan adat istiadat). Sedangkan social bridging (jembatan sosial) timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya dan lebih banyak menjalin jaringan dengan potensi eksternal yang melekat. Social linking merupakan hubungan sosial di antara beberapa level dari kekuatan sosial atau status sosial dalam masyarakat tanpa membedakan kelas dan status sosial tersebut (Ramli 2007; LP UNPAD 2008).

Berbeda dengan Woolcock (1998), Uphoff (2000) membagi unsur-unsur modal sosial menjadi dua kategori yang saling berhubungan, yaitu struktural dan kognitif. Secara abstrak/teoritis, kedua kategori itu seolah-olah bisa hadir sendiri-sendiri, namun dalam kenyataannya akan sangat sulit modal sosial itu terbentuk tanpa kehadiran kedua-duanya, karena secara intrinsik saling terkait. Aset modal sosial struktural bersifat ekstrinsik dan dapat diamati, sementara aspek kognitif

tidak dapat diamati, namun keduanya saling terkait di dalam praktik, aset struktural datang dari hasil proses kognitif.

Lebih lanjut Uphoff (2000) menjelaskan bahwa kategori struktural berkaitan dengan beragam bentuk organisasi sosial. Peranan (roles) adalah perihal atau tindakan spesifik baik formal maupun informal dalam struktur sosial. Aturan (rules) adalah segala ketentuan yang berlaku baik yang tersirat maupun yang tersurat. Peranan (roles) dan aturan (rules) mendukung empat fungsi dasar dan kegiatan yang diperlukan untuk tindakan kolektif, yaitu pembuatan keputusan, mobilisasi dan pengelolaan sumberdaya, komunikasi dan koordinasi, dan resolusi konflik. Hubungan-hubungan sosial membangun pertukaran (exchange) dan kerjasama (cooperation) yang melibatkan barang material maupun non material. Jejaring (networks) adalah pola pertukaran dan interaksi sosial yang menggambarkan hubungan antar masyarakat. Peranan, aturan, dan jejaring memfasilitasi tindakan kolektif yang saling menguntungkan (mutually beneficial collective action/MBCA) Bentuk struktural dari modal sosial (peranan, aturan, prosedur, preseden dan jaringan) yang memfasilitasi terciptanya manfaat bersama dari tindakan kolektif (MBCA) dengan jalan menurunkan biaya transaksi, mengkoordinasikan berbagai usaha, menciptakan harapan, membuat kemungkinan berhasil lebih besar, dan menyediakan jaminan tentang bagaimana orang lain akan bertindak dan sebagainya.

Selanjutnya Uphoff (2000) menjelaskan bahwa kategori kognitif datang dari proses mental yang menghasilkan gagasan/pemikiran yang diperkuat oleh budaya dan ideologi. Norma, nilai, sikap, dan keyakinan memunculkan dan menguatkan saling ketergantungan positif dari fungsi manfaat dan mendukung MBCA. Terdapat dua orientasi, yaitu orientasi ke arah pihak/orang lain dan orientasi mewujudkan tindakan.

Orientasi pertama pada kategori kognitif adalah, norma, nilai, sikap, dan keyakinan yang diorientasikan kepada pihak lain, bagaimana seseorang harus berfikir dan bertindak ke arah orang lain. Kepercayaan (trust) adalah rasa percaya dalam berhubungan dengan orang lain. Kepercayaan (trust) dan pembalasan (reciprocation) merupakan cara membangun hubungan dengan orang lain. Sedangkan tujuan membangun hubungan sosial adalah solidaritas. Solidaritas

(solidarity) adalah upaya membantu orang lain untuk berdiri bersama-sama agar mendapatkan manfaat dari kelompok yang lebih besar di luar keluarga dan kerabat. Kepercayaan (trust) dilandasi oleh norma-norma (norms), nilai-nilai (values), sikap (attitudes), dan keyakinan (beliefs) untuk membuat kerjasama dan kedermawanan efektif. Solidaritas juga dibangun berdasarkan norma, nilai, sikap, dan keyakinan untuk membuat kerjasama dan kedermawanan bergairah (Uphoff 2000).

Orientasi kedua pada kategori kognitif adalah, norma-norma (norms), nilai-nilai (values), sikap (attitudes), dan keyakinan (beliefs) yang diorientasikan untuk mewujudkan tindakan (action), bagaimana seseorang harus berkemauan untuk bertindak. Kerjasama (cooperation) adalah cara tindakan bersama dengan orang lain untuk kebaikan bersama. Sedangkan tujuan dari tindakan adalah kedermawanan (generosity). Kerjasama dilandasi oleh norma, nilai, sikap, dan keyakinan untuk memunculkan harapan bahwa pihak/orang lain akan bersedia kerjasama dan membuat tindakannya efektif. Kedermawanan juga dilandasi oleh norma, nilai, sikap, dan keyakinan untuk memunculkan harapan bahwa “moralitas yang tinggi akan mendapat pahala/virtue will be rewarded” (Uphoff 2000).

Rincian unsur-unsur modal sosial berdasarkan kategori struktural dan kognitif menurut Uphoff (2000) dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Kategori modal sosial

Struktural Kognitif

Sumber dan

perwujudannya/manifestasi

Peran dan aturan

Jaringan dan hubungan antar pribadi lainnya Prosedur-prosedur dan preseden-preseden Norma-norma Nilai-nilai Sikap Keyakinan

Domain/ranah Organisasi sosial Budaya sipil/kewargaan

Faktor-faktor dinamis Hubungan horisontal

Hubungan vertikal

Kepercayaan, solidaritas, kerjasama, kemurahan hati/kedermawanan

Elemen umum Harapan yang mengarah pada perilaku kerjasama, yang akan

menghasilkan manfaat bersama Sumber: Uphoff (2000)

2.3 Pengukuran Modal Sosial

Metode pengukuran modal sosial yang dapat disesuaikan dengan kondisi lokal cukup beragam. Model-model tersebut antara lain adalah:

1. Index of National Civic Health

Indeks ini dikembangkan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk merespon penurunan partisipasi masyarakat. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) indikator, yakni: (a) keterlibatan politik; (b) kepercayaan; (c) keanggotaan dalam asosiasi; (d) keamanan dan kejahatan; serta (e) integritas dan stabilitas keluarga. Keterlibatan politik mencakup pemberian suara dalam pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya, seperti petisi dan menulis surat kepada koran. Kepercayaan diukur melalui tingkat kepercayaan pada orang lain dan kepada institusi pemerintah. Keanggotaan dalam asosiasi diukur melalui keanggotaan dalam suatu kelompok, kehadiran di gereja/tempat ibadah, kontribusi derma, partisipasi di tingkat komunitas, dan menjadi pengurus di organisasi lokal. (Narayan dan Cassidy 2001).

2. Integrated Questionnaire for The Measurement of Social Capital (SC-IQ) Model ini dikembangkan oleh Grootaert et al. (2004) dengan penekanan fokus pada negara-negara berkembang. Model ini bertujuan memperoleh data kuantitatif pada berbagai dimensi modal sosial dengan unit analisis pada tingkat rumah tangga. Pada model ini, digunakan 6 (enam) indikator, yakni: (a) kelompok dan jejaring kerja; (b) kepercayaan dan solidaritas; (c) aksi kolektif dan kerjasama (cooperation); (d) informasi dan komunikasi; (e) kohesi dan inklusivitas sosial; serta (f) pemberdayaan dan tindakan politik.

3. Social Capital Assesment Tool

Model ini dikembangkan oleh Krishna dan Shrader (1999) yang mencoba menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk menciptakan pengukuran komplementer dan kompleksitas dimensi sosial. Unit analisa SCAT adalah pada rumah tangga dan komunitas, dengan variabel yang berhubungan dengan modal sosial yang mungkin diciptakan dan diakses oleh individu, rumah tangga dan

institusi lokal. SCAT mengukur modal sosial pada tiga level yaitu profil komunitas, profil rumah tangga dan profil organisasi. SCAT walaupun mengangkat kajian pada level makro dan mikro tetapi untuk level makro dapat dilakukan wawancara untuk informan kunci pada institusi yang terkait. Pada SCAT diperolah gambaran profil masyarakat melalui serangkaian wawancara. Beberapa metode partisipatif digunakan untuk mengembangkan profil masyarakat. Selain format kelompok fokus, pengumpulan data mencakup pemetaan masyarakat diikuti diagram kelembagaan.

4. Mapping and Measuring Social Capital

Model ini dikembangkan oleh Krishna dan Uphoff (1999) yang mencoba menggunakan metode kuantitatif untuk pemetaan dan mengukur modal sosial pada sebuah studi konseptual dan empiris pada tindakan bersama (collective action) dalam konservasi dan pengembangan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Rajasthan India. Model ini bertujuan untuk mengamati hubungan antara modal sosial dengan kinerja pembangunan DAS di 64 desa di Rajasthan, India. Model ini dilakukan dengan memperoleh data kuantitatif pada unsur modal sosial dengan unit analisis pada tingkat individu rumah tangga dipilih secara acak di setiap desa. Selain wawancara pada individu rumah tangga, juga dilakukan wawancara kelompok fokus dengan para pemimpin desa. Pada model ini digunakan 6 (enam) unsur modal sosial dari kategori struktural dan kognitif. Unsur modal sosial kategori struktural berhubungan dengan hubungan sosial yakni: (a) peranan; (b) jaringan; dan (c) aturan. Unsur modal sosial kategori kognitif berhubungan dengan norma, nilai, sikap, dan kepercayaan yang diorientasikan kepada pihak lain, yakni: (a) kepercayaan; (b) kerjasama; dan (c) solidaritas.

2.4 Konsep Kehutanan Masyarakat

Menurut Suharjito et al. (2000), kehutanan masyarakat adalah sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh individu, komunitas, atau kelompok, pada lahan negara, lahan komunal, lahan adat atau lahan milik untuk memenuhi kebutuhan individu/rumah tangga dan masyarakat, serta diusahakan secara komersial ataupun sekedar untuk subsistensi. Definisi ini dapat dipandang lebih dinamis sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Pola pengembangan

teknologi dan organisasi sosial praktek kehutanan masyarakat yang bertujuan untuk subsisten akan berbeda dengan tujuan komersial.

Sehubungan dengan status peguasaan hutan (lahan dan yang tumbuh di atasnya) dan tanggung jawab pelaksanaan akan terdapat variasi hak akses dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya hutan dalam praktek kehutanan masyarakat. Variasi tersebut dapat digambarkan sebagai suatu kontinum sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang di dalamnya masyarakat berperan. Kehutanan masyarakat yang dikelola oleh individu pada lahan miliknya akan menempatkan individu sebagai pemegang tanggung jawab dan akses sepenuhnya. Tanggung jawab dan akses individu akan semakin berkurang pada sistem kehutanan masyarakat yang dikelola oleh komunitas sebagai kolektif atau kelompok, dan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat (Suharjito et al. 2000).

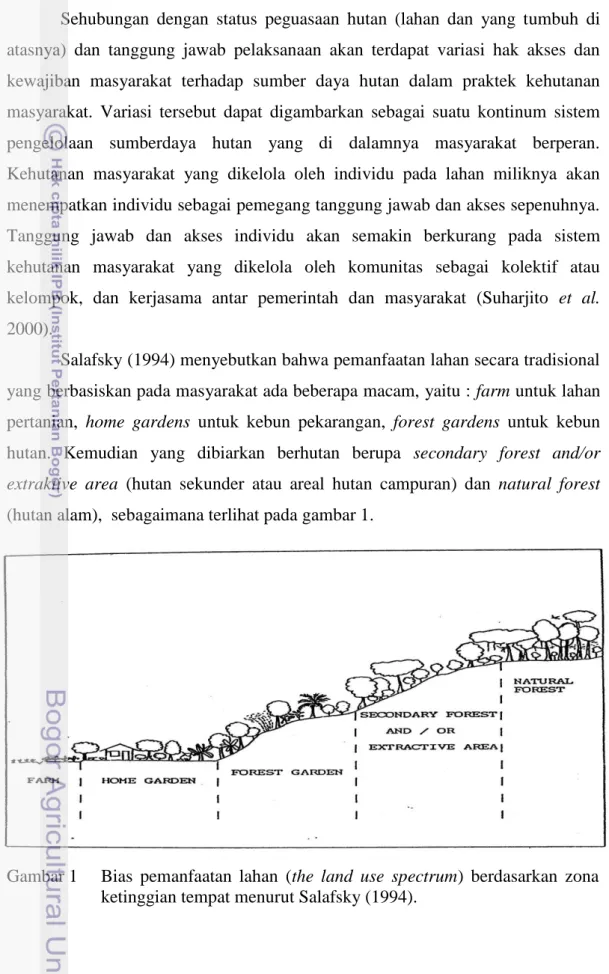

Salafsky (1994) menyebutkan bahwa pemanfaatan lahan secara tradisional yang berbasiskan pada masyarakat ada beberapa macam, yaitu : farm untuk lahan pertanian, home gardens untuk kebun pekarangan, forest gardens untuk kebun hutan. Kemudian yang dibiarkan berhutan berupa secondary forest and/or extraktive area (hutan sekunder atau areal hutan campuran) dan natural forest (hutan alam), sebagaimana terlihat pada gambar 1.

Gambar 1 Bias pemanfaatan lahan (the land use spectrum) berdasarkan zona ketinggian tempat menurut Salafsky (1994).

Di Indonesia berbagai jenis sistem pengelolaan sumber daya hutan dan lahan yang berbasiskan pada masyarakat (tradisional) masih banyak ditemukan. Kartasubrata (1991) dan Suharjito et al. (2000) menyebut sistem pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lahan yang berbasiskan masyarakat tersebut dengan istilah “Kehutanan Masyarakat”, Foresta (2000) menyebutnya “Agroforestri”, Roslinda (2008) menyebutnya “Hutan Kemasyarakatan”, Fauzi (2010) menyebutnya “Sistem Hutan Kerakyatan (SHK)”. Fauzi (2010) menjelaskan bahwa SHK mempunyai sifat yang unik dan khas serta berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain dan masing-masing memiliki nama lokal tersendiri, Talun (Jawa Barat), Tembawang (Kalimantan Barat), Repong (Lampung), Lembo dan Simpung (Kalimantan Timur), Dukuh (Kalimantan Selatan).

Sejalan dengan konsep di atas, hasil kajian Suharjito (2002) tentang kebun Talun di Desa Buniwangi Jawa Barat, menjelaskan secara rinci bahwa, keberadaan kebun talun bukan hanya mempunyai fungsi ekonomi dan ekologis melainkan juga fungsi sosial. Pada satu sisi kebun talun menjadi media bagi penguatan solidaritas sosial, pada sisi yang lain hubungan-hubungan sosial dan pranata sosial pengelolaan kebun talun menguatkan keberadaan kebun talun sebagai sumber ekonomi keluarga/rumah tangga, yang dari kedua sisi tersebut kemudian berimplikasi pada sisi ketiga, yakni keberlanjutan kebun talun yang mempunyai fungsi ekologis (Suharjito 2002).

Selain kebun talun di atas, salah satu bentuk kehutanan masyarakat yang mampu eksis dan bertahan hingga sekarang adalah kebun buah di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam bahasa lokal dikenal dengan istilah “dukuh”. Dukuh (kebun hutan/kebun buah/pulau buah) adalah suatu areal yang ditumbuhi oleh kelompok pohon yang didominasi jenis pohon buah-buahan dengan pola tanam tidak teratur, strata yang tidak seragam serta tegakan tidak seumur, menyerupai hutan alam (Fauzi 2010).

Dukuh di Provinsi Kalimantan Selatan hampir ditemukan di seluruh desa di Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, dengan luas kepemilikan setiap kepala keluarga bervariasi antara 0,1 – 3 ha (rata-rata 0,73 ha). Berdasarkan penyebaran letaknya, dukuh dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, dukuh rumah (kebun pekarangan atau home gardens) dan dukuh gunung (kebun hutan

atau forest gardens). Dukuh rumah keberadaannya menyatu dengan pemukiman dan dapat dicapai dalam waktu beberapa menit sedangkan dukuh gunung baru dapat dicapai setelah menempuh perjalanan sekitar setengah sampai tiga jam dengan cara berjalan kaki melalui jalan setapak yang berbukit-bukit. Diperkirakan bahwa dukuh mulai terbentuk seiring terjadinya perubahan pola bercocok tanam dari pola perladangan berpindah/bergilir ke pola perladangan menetap, diperkirakan terbentuk sejak 180 tahun yang lalu (± tahun 1830). Dukuh yang merupakan peninggalan dari kakek–nenek mereka tersebut sampai sekarang masih terpelihara keberadaannya (Hafizianor 2002).

Terkait dengan kehutanan masyarakat, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam baik berupa hutan maupun lahan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tentunya memiliki performansi atau kinerja. Performansi yang dimaksud adalah produktivitas, keberlanjutan, keadilan dan efisiensi (Suharjito et al. 2000). Mengacu pada Conway (1987) dalam Suharjito et al. (2000) produktivitas didefinisikan sebagai out-put produk bernilai per-unit sumber daya. Keberlanjutan didefinisikan sebagai kemampuan suatu agroekosistem untuk menjaga produktivitas dari waktu ke waktu. Keadilan didefinisikan sebagai pemerataan distribusi produk dari agroekosistem diantara yang berhak menerima manfaat dan dengan terdefinisinya property rights dengan baik maka akan tercapai efisiensi.

Performansi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam baik berupa hutan maupun lahan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut antara lain dipengaruhi oleh :

1. Sistem pengelolaan, yaitu sistem penguasaan dan pengambilan keputusan apakah secara individual atau komunal. Sistem penguasaan dan pengambilan keputusan pengelolaan mempengaruhi responsibilitas terhadap ekonomi pasar dan model ekonomi sosialnya.

2. Orientasi usaha, apakah subsisten atau komersial. Tingkat subsisten dan komersialisasi merupakan ukuran responsibilitas terhadap ekonomi pasar. 3. Jenis dan keragaman produk yang dikonsumsi atau dipasarkan merupakan

respon terhadap kebutuhan pasar yang sekaligus mempengaruhi performansi pengelolaannya (Suharjito et al. 2000).