disusun sebagai langkah awal untuk melakukan perubahan paradigma kita tentang sampah. Setelah Masterplan ini, sampah bukan lagi material buangan yang tidak berharga bahkan memberikan banyak persoalan, tetapi sampah adalah material bernilai ekonomis yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan Masterplan persampahan ini, semoga kita sudah mengikuti arus global menuju Zero Waste City, kota tanpa sampah.

Laporan Pendahuluan ini dimaksudkan untuk menyampaikan gagasan konsultan mengenai pentingnya penyusunan Masterplan Persampahan Kota Pontianak serta pemahaman konsultan terhadap seluruh substansi pekerjaan tersebut antara lain mengenai maksud dan tujuan pekerjaan, lingkup substansial pekerjaan, metode perencanaan sampai pada persiapan dan rencana kerja yang akan dilaksanakan, dilengkapi dengan pemahaman awal terhadap potensi dan permasalahan persampahan yang terjadi saat ini dan kondisi sanitasi Kota Pontianak secara umum. Secara sistematis, pada bagian awal dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan dan sasaran, pengertian, manfaat dan ruang lingkup pekerjaan. Pada bab-bab selanjutnya dipaparkan gambaran umum Kota Pontianak, Pendekatan dan Metodologi serta Rencana Operasional Kerja.

Dengan laporan ini diharapkan terjadi persamaan persepsi antara konsultan dan seluruh stakeholder yang berkepentingan dalam pengelolaan sanitasi kota terutama di bidang Persampahan. Kami sangat mengharapkan bantuan data, informasi, opini, saran dan pendapat dari seluruh pihak demi kelancaran dan suksesnya penyusunan Dokumen Masterplan Persampahan Kota Pontianak ke depan.

Pontianak , Juli 2013 Tim Penyusun Masterplan Persampahan Kota Pontianak

MASTERPLAN PERSAMPAHAN KOTA PONTIANAK LAPORAN PENDAHULUAN ii KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... ii 1 PENDAHULUAN ...1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Dasar Hukum ... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ... 4

1.4 Proses Perencanaan ... 5

1.4.1 Pengumpulan Data...5

1.4.2 Pengolahan Data/Analisa ...6

1.4.3 Perancangan / Desain ...8

1.5 Wilayah Perencanaan ... 12

2 GAMBARAN UMUM DAN PERSAMPAHAN KOTA PONTIANAK ...14

2.1 Gambaran Umum Kota Pontianak ... 14

2.1.1 Orientasi ...14

2.1.2 Kondisi Fisik Dasar...15

2.1.3 Penggunaan Lahan Kota ...18

2.1.4 Kependudukan ...20

2.1.5 Dukungan Infrastruktur Kota ...23

2.2 Kondisi Persampahan Eksisting ... 28

2.2.1 Timbulan Sampah ...28

2.2.2 Sistem Pengelolaan Sampah Eksisting ...28

2.2.3 Persoalan dan Permasala han Umum Persampahan Kota Pontianak ...31

3 PENDEKATAN DAN PROSES PERENCANAAN ...34

3.1 Proses Perencanaan ... 34

3.1.1 Persiapan Perencanaan ...36

3.1.2 Tahapan Proses Perencanaan ...37

4 RENCANA OPERASIONAL ...41

4.1 Jadwal Penyelesaian Pekerjaan dan Teknik Presentasi 41 4.1.1 Tahapan dan Penjadwalan Kegiatan ...41

4.1.2 Sistem Pelaporan ...43

4.1.3 Teknik Penyajian ...44

4.2 Organisasi Pelaksanaan Proyek ... 45

4.2.1 Struktur Organisasi ...45

MASTERPLAN PERSAMPAHAN KOTA PONTIANAK LAPORAN PENDAHULUAN 1

1.1 Latar

Belakang

Kondisi krisis ekonomi secara nasional yang telah berlangsung sejak 1998, berdampak pula terhadap penurunan kondisi kebersihan diberbagai kota di Indonesia secara signifikan.

Mengamati permasalahan penanganan sampah di lapangan seperti menumpuknya sampah di pinggir jalan (karena keterlambatan pengangkutan atau tidak terangkut ke TPA), rute dan jadwal pengangkutan yang tidak pasti, makin banyaknya TPA liar dan pembuangan sampah ke sungai karena tidak adanya pelayanan yang memadai, kondisi lokasi TPA yang tidak memenuhi persyaratan serta fasilitas yang minim dan operasi yang open dumping sehingga kecenderungan mencemari lingkungan sangat tinggi. Kondisi ini juga sangat dipengaruhi oleh keterbatasan dana operasi dan pemeliharaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan lemahnya penegakan hukum yang berkaitan dengan penerapan sangsi serta ketidak pedulian masyarakat akan perlunya menjaga kebersihan lingkungan. Lebih jauh terkesan bahwa penanganan persampahan tidak didasarkan pada perencanaan yang matang bahkan beberapa kota tidak memiliki dokumen perencanaan sama sekali.

Berdasarkan UU 32 / 2005 tentang Pemerintah Daerah (perubahan UU No 22 / 1999), dinyatakan bahwa masalah persampahan telah sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah dan diwajibkan untuk menyelenggarakan penanganan persampahan termasuk TPA secara lebih memadai, untuk kondisi tertentu pengadaan TPA regional juga wajib dilaksanakan. Berdasarkan PP 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang merupakan amanat UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air, mengutamakan penanganan sampah dalam rangka perlindungan air baku air minum dan mensyaratkan dilakukannya metode pembuangan akhir sampah dengan metode lahan urug terkendali (untuk kota sedang/kecil) dan lahan urug saniter (untuk kota metropolitan dan besar) dengan mewajibkan zona penyangga di sekeliling TPA dan memantau kualitas hasil pengolahan leachate.

Tanggung jawab Pemerintah Pusat terbatas hanya dalam hal

penetapan pedoman perencanaan dan pegembangan

pembangunan perumahan dan permukiman serta penetapan standar prasarana dan sarana kawasan terbangun dan sistem manajemen konstruksi serta program-program stimulan untuk peningkatan kualitas TPA dan pemenuhan standar pelayanan minimal.

Perencanaan persampahan merupakan langkah awal dalam

melaksanakan pembangunan bidang persampahan yang

seharusnya dimiliki oleh semua kota /kabupaten sebagai dasar pengelolaan baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Perencanaan tersebut meliputi Masterplan yang dapat menggambarkan perencanaan penanganan sampah jangka panjang dari sumber sampai TPA termasuk skenario kelembagaan dan perkiraan biaya investasi, studi kelayakan untuk menilai

R ED U C E R E U S E R E C Y C L E PENDAHULUAN 2

MASTERPLAN PERSAMPAHAN KOTA PONTIANAK LAPORAN PENDAHULUAN

S

E

R E

suatu kegiatan atau

program penanganan

sampah dari segi teknis,

ekonomis dan layak

lingkungan serta

perencanaan detail yang mempersiapkan rencana pelaksanaan teknis. Masyarakat kota masih

menganut paradigma

lama bahwa sampah

dianggap sebagai suatu bahan yang terbuang atau

dibuang dari suatu

sumber hasil aktivitas

manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi,

bahkan cenderung

mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam

penanganannya baik

untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Paradigma

ini lebih memandang

sampah sebagai sumber masalah yang terkadang dirasakan sangat pelik dan

sulit untuk diatasi.

Sampah dan

pengelolaannya selalu

menjadi masalah yang kian mendesak khususnya

di wilayah perkotaan,

sebab apabila tidak

dilakukan penanganan

yang baik akan

mengakibatkan terjadinya

perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah pencemaran tersebut diperlukan penanganan dan pengendalian terhadap sampah. Penanganan dan pengendalian akan menjadi semakin kompleks dan rumit dengan semakin kompleksnya jenis maupun komposisi dari sampah sejalan dengan semakin majunya kebudayaan. Oleh karena itu penanganan sampah di perkotaan selalu dirasakan relatif lebih sulit dibanding sampah di luar wilayah perkotaan.

Masalah yang sering muncul dalam penanganan sampah di wilayah perkotaan adalah masalah biaya operasional yang tinggi dan semakin sulitnya ruang yang pantas untuk pembuangan. Sebagai akibat biaya operasional yang tinggi, kebanyakan kota-kota di Indonesia hanya mampu mengumpulkan dan mengelola ± 60% dari seluruh produksi sampahnya. Dari 60% ini, sebagian besar ditangani dan dibuang dengan cara yang tidak saniter, boros dan mencemari (Daniel et al., 1985).

Untuk mendapatkan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi dalam penanganan sampah di kota maka dalam pengelolaannya harus cukup layak diterapkan yang sekaligus disertai upaya pemanfaatannya sehingga diharapkan mempunyai keuntungan berupa nilai tambah. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu pemilihan cara dan teknologi yang tepat, perlu partisipasi aktif dari masyarakat sumber sampah berasal dan mungkin perlu dilakukan kerjasama antar lembaga pemerintah yang terkait (antara Dinas Kebersihan, Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dan Industri maupun lembaga-lembaga swadaya dan lembaga-lembaga keuangan). Disamping itu juga perlu aspek legal untuk dijadikan pedoman berupa peraturan-peraturan mengenai lingkungan demi menanggulangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah.

Untuk mendukung pembangunan wilayah Kota Pontianak yang berkelanjutan maka perlu dicari suatu cara pengelolaan sampah secara baik dan benar melalui perencanaan yang matang dan terkendali dalam bentuk rencana induk atau Masterplan pengelolaan sampah secara terpadu.

1.2 Dasar

Hukum

Pengelolaan sampah di Kota Pontianak ini didasarkan pada beberapa ketentuan dan perundangan yang berlaku terutama:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah.

UU yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah tersebut antara lain mengatur tentang hal-hal berikut ini :

1) Bab II mengatur tentang kegiatan pengelolaan sampah. Pasal 5 (e) : “pengembangan kesadaran masyarakat untuk mengguna ulang dan mendaur ulang”.

R ED U C E R E U S E R E C Y C L E PENDAHULUAN 4

MASTERPLAN PERSAMPAHAN KOTA PONTIANAK LAPORAN PENDAHULUAN

2) Pasal 6 : a) ayat 1 : “pemilahan sampah dilakukan mulai dari sumbernya”. b) ayat 4 : “pemilahan sampah oleh setiap orang diatur dengan Perda”.

Pasal 5 dan 6 diatas

mengindikasikan bahwa

pemilahan sampah

dilakukan oleh setiap

rumah tangga. Namun

demikian, pelaksanaan

prinsip ini perlu

mempertimbangkan

kondisi dan budaya

daerah setempat sehingga adalah bijaksana apabila

pelaksanaan pemilahan

sampah di setiap rumah

tangga diatur dengan Perda. Untuk mempercepat terlaksananya kebijakan pengurangan sampah perlu disertai dengan tindakan yang nyata agar upaya mengguna ulang dan mendaur ulang sampah semakin berkembang, sehingga volume sampah yang dibuang ke TPA semakin berkurang. Pembinaan masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota antara lain dengan membuat proyek percontohan pemilahan sampah. Berkenaan dengan itu, Pemkot wajib menyediakan sarana dan prasarananya.

Bab III mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta wewenang dan tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan sampah. Pada prinsipnya UU menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan yang baik dan berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Selain itu setiap orang juga berhak memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Selanjutnya, ditingkat lebih rendah, UU tersebut dijabarkan ke dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

1.3 Maksud dan

Tujuan

Masterplan Pengelolaan Persampahan secara umum dimaksudkan

untuk menyusun pedoman bagi kegiatan penanganan

persampahan Kota Pontianak 20 tahun ke depan (2014-2034), sehingga akan terlaksana suatu kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang berkelanjutan dan sinergis dengan

S

E

R E

Wilayah Kota Pontianak secara keseluruhan melalui pemanfaatan secara optimal seluruh potensi yang ada pada masyarakat, pemerintah kota dan propinsi, serta mitra kerja pemerintah. Tujuan Penyusunan Masterplan Persampahan Kota Pontianak adalah tersusunnya dokumen rencana induk (Masterplan) pengurangan dan penanganan sampah Kota Pontianak dalam masa 20 tahun, Tahun 2014-2034. Beberapa sasaran yang berusaha dicapai adalah :

1) Target pengurangan timbulan sampah Kota Pontianak Tahun 2024 dan 2034

2) Target penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan tempat pemrosesan akhir (TPA);

3) Rencana pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah Kota Pontianak;

4) Rencana pembiayaan dan kelembagaan pengelolaan sampah Kota Pontianak baik yang ditanggung oleh pemerintah daerah maupun masyarakat masyarakat; dan

5) Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

1.4 Proses

Perencanaan

1.4.1 Pengumpulan

Data

1.4.1.1 Metode Pengumpulan DataPengumpulan data berkaitan dengan perencanaan sistem pengelolaan persampahan akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan menggunakan

data yang ada baik dari hasil studi yang berkaitan dengan perencanaan sampah (RUTR, land use, Air Bersih, dll), kebijakan dan renstra daerah, maupun NSPM persampahan.

Pengumpulan data primer, dilakukan dengan survey, sampling,

penelitian (seperti komposisi / karakteristik sampah, timbulan sampah, topografi, penyelidikan tanah, dll), BPS (jumlah penduduk, pendapatan masyarakat, dll),

1.4.1.2 Kebutuhan

Data Data yang dibutuhkan untuk merencanakan sistem pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

1) Data Kondisi Kota

a) Data fisik kota, meliputi luas wilayah administrasi kota/ kabupaten, luas wilayah urban, topografi wilayah, tata guna lahan, jaringan jalan, perumahan, daerah komersial (pasar, pertokoan, hotel, bioskop, restoran, dll), fasilitas umum (perkantoran, sekolah, taman, dll), fasilitas sosial (tempat ibadah, panti asuhan, dll). Data tersebut dilengkapi peta kota, tata guna lahan, topografi dan lain-lain.

b) Data kependudukan, meliputi jumlah penduduk per kelurahan, kepadatan penduduk administrasi, kepadatan penduduk urban, mata pencaharian, budaya masyarakat dan lain-lain. Dilengkapi peta kepadatan penduduk c) Data kondisi sosial ekonomi, meliputi alokasi dana APBD

dan anggaran kebersihan (3 tahun terakhir), data PDRB atau income penduduk (Rp/kk/bulan) dan lain-lain

R ED U C E R E U S E R E C Y C L E PENDAHULUAN 6

MASTERPLAN PERSAMPAHAN KOTA PONTIANAK LAPORAN PENDAHULUAN

2) Data Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Rencana tata ruang wilayah kota, meliputi rencana pola ruang, rencana struktur ruang, rencana pengembangan kawasan strategis, rencana pengendalian pemanfaatan ruang serta rencana-rencana tata ruang yang sifatnya lebih rinci seperti rencana detail tata ruang kawasan dan rencana tata bangunan dan lingkungan yang telah disusun. Dilengkapi dengan peta rencana pengembangan wilayah, rencana tata guna lahan dll. 3) Data Kondisi Sistem Pengelolaan Persampahan yang Ada

a) Aspek Institusi, meliputi bentuk institusi pengelola sampah, struktur organisasi, tata laksana kerja, jumlah personil baik ditingkat staf maupun operasional, pendidikan formal maupun training yang pernah diikuti di dalam dan luar negeri.

b) Aspek Teknis Operasional, meliputi daerah pelayanan, tingkat pelayanan, sumber sampah, komposisi dan karakterirstik sampah, pola operasi penanganan sampah dari sumber sampai TPA, sarana/prasarana persampahan yang ada termasuk fasilitas bengkel, kondisi pengumpulan (frekuensi pengumpulan, ritasi, jumlah petugas dll), pengangkutan (frekuensi, ritasi, daerah pelayanan, jumlah petugas dll), pengolahan (jenis pengolahan, kapasitas atau volume, daerah pelayanan, jumlah petugas dll), pembuangan akhir (luas, kondisi lokasi, fasilitas TPA, kondisi operasi, penutupan tanah, kondisi alat berat dll). Selain itu juga data mengenai penanganan sampai medis (incinerator, kapasitas, vol sampah medis dll) dan sampah industri/ B3 (jenis sampah, volume, metode pembuangan dll). Dilengkapi peta daerah pelayanan, pola aliran sampah dari sumber sampai TPA yang ada saat ini, serta peta penyebaran lokasi TPS, TPST dan TPA eksisting.

c) Aspek Pembiayaan, meliputi biaya investasi dan biaya operasi/pemeliharaan (3 tahun terakhir), tarif retribusi, realisasi penerimaan retribusi termasuk iuran masyarakat untuk pengumpulan sampah (3 tahun terakhir) dan mekanisme penarikan retribusi

d) Aspek Peraturan, meliputi jenis perda yang ada, kelengkapan materi, penerapan sangsi dll.

e) Aspek Peran Serta Masyarakat dan Swasta, meliputi program penyuluhan yang telah dilakukan oleh

pemerintah kota, inventarisasi organisasi/lembaga

swadaya masyarakat dan badan usaha komersia yang bergerak dibidang persampahan.

1.4.2 Pengolahan

Data/Analisa

Analisa terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan persampahan meliputi :

1) Analisa kondisi kota, yaitu tinjauan terhadap aspek topografi kota dalam hal penentuan metode pengumpulan dan pemrosesan akhir sampah, jaringan jalan dalam hal penentuan rute pengangkutan dan penentuan lokasi TPA, fasilitas kota dalam hal penentuan urgensi daerah pelayanan

S E R E dan besarnya timbulan sampah,

R ED U C E R E U S E R E C Y C L E PENDAHULUAN 8

MASTERPLAN PERSAMPAHAN KOTA PONTIANAK LAPORAN PENDAHULUAN

penentuan tingkat

pelayanan dan

timbulan sampah,

pendapatan per

kapita dalam hal

penentuan kemampuan masyarakat

membayar retribusi,

APBD dalam hal

kemampuan daerah mensubsidi anggaran

kebersihan dan

penentuan tarif

retribusi, dan lain-lain. 2) Analisa rencana pengembangan kota, yaitu berkaitan dengan rencana pengembangan daerah pelayanan,

penentuan lokasi TPA, rencana peruntukan lahan pasca TPA dan lain-lain.

3) Analisa kondisi pengelolaan sampah yang ada saat ini, yaitu

berkaitan dengan kemungkinan peningkatan institusi

pengelola sampah minimal dalam hal operasionalisasi struktur organisasi, peningkatan profesionalisasi SDM, peningkatan pelayanan yang aplikatif dalam periode perencanaan, peningkatan metode operasi penanganan sampah dari sumber sampai TPA yang terjangkau dan tidak mencemari lingkungan, peningkatan retribusi agar dapat mencapai cost recovery, peningkatan PSM agar secara bertahap dapat melaksanakan minimalisasi sampah / 3 R, kemungkinan peningkatan peran swasta dalam pengelolaan sampah dan lain-lain. Analisa dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti pendekatan sistem input / output, analisa hubungan sebab akibat, analisa SWOT, analisa deskripsi dan metode lain yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam analisa tersebut juga diproyeksikan jumlah penduduk yang akan mendapatkan pelayanan termasuk proyeksi timbulan sampah selama masa perencanaan.

1.4.3 Perancangan /

Desain

Dalam proses perancangan ini, dihasilkan rencana pengembangan beberapa aspek utama dalam pengelolaan persampahan yaitu : 1) Pengembangan Institusi

Pengembangan institusi disesuaikan dengan hasil analisa terhadap kondisi yang ada dan sedapat mungkin mengacu pada kriteria perencanaan. Bentuk institusi Perusahaan Daerah dinilai cukup memadai untuk kota-kota yang memiliki permasalahan persampahan kompleks. Bentuk institusi lainnya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dengan tetap mengacu pada kriteria perencanaan

2) Pengembangan Aspek Teknis

Pengembangan aspek teknis, meliputi :

a) Pengembangan daerah pelayanan, dengan

memperhatikan daerah yang saat ini sudah mendapatkan pelayanan, daerah dengan tingkat kepadatan tinggi, daerah kumuh dan rawan sanitasi, daerah komersial / pusat kota dan lain-lain sesuai kriteria. Pola pengembangan mengikuti pola rumah tumbuh dengan perkiraan timbulan sampah yang akan dikelola untuk jangka waktu perencanaan tertentu (berdasarkan hasil proyeksi). Pengembangan daerah pelayanan ini dilengkapi dengan peta (skala 1: 10.000)

b) Rencana Kebutuhan Sarana / Prasarana, dengan memperkirakan timbulan sampah dan tipikal daerah pelayanan serta pola operasional penanganan sampah dari sumber sampai TPA terpilih. Sarana / prasarana tersebut

S

E

R E

meliputi jumlah dan jenis pewadahan, pengumpulan,

pemindahan, pengolahan, pengangkutan dan

pembuangan akhir.

c) Rencana Pewadahan, meliputi jenis, jumlah dan lokasi

pewadahan komunal maupun individual (wadah

individual disediakan oleh masyarakat). Disain wadah sedemikian rupa (higienis, bertutup, tidak permanen, dengan volume disesuaikan volume sampah yang harus diwadahi untuk periode pengumpulan tertentu). Contoh disain wadah terlampir.

d) Rencana Pengumpulan, meliputi pola pengumpulan (pengumpulan individual langsung / tidak langsung dan komunal) untuk setiap daerah pelayanan sesuai dengan kriteria perencanaan. Disain gerobak / becak pengumpul sampah sedemikian rupa agar mudah mengoperasikannya serta sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Disain / spesifikasi teknis peralatan tersebut terlampir

e) Rencana Pemindahan, meliputi rencana lokasi di daerah pelayanan , daerah layanan, tipikal transfer depo dan gambar disain / spesifikasi teknis.

f) Rencana Pengolahan, meliputi jenis pengolahan terpilih

berdasarkan kelayakan dan komposisi/karakteristik

sampah. UDPK (usaha daur ulang dan produksi kompos) skala kawasan (kapasitas 15 m3/hari) dapat menjadi salah satu pilihan. Sedangkan pilihan insinerator skala kota diprioritaskan untuk daerah yang tidak lagi memiliki lahan untuk TPA serta teknologi yang ramah lingkungan (bebas SOx, NOx, COx dan dioxin) serta memanfaatkan heat recovery. Pengurangan volume sampah secara keseluruhan minimal 10 - 20 %.

g) Rencana Pengangkutan, meliputi pola pengangkutan sampah (door to door truck dan pengangkutan dari transfer depo ke TPA), jumlah dan jenis truck. Selain itu juga dilengkapi peta rute pengangkutan sampah dari hasil time motion study (gambar dan spesifikasi truck dilampirkan).

h) Rencana Pembuangan Akhir, meliputi rencana lokasi sesuai dengan ketentuan teknis (SNI tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA) dengan luas yang dapat menampung sampah untuk masa 10 tahun dan fasilitas Sanitary Landfill (SLF) dan rencana pemanfaatan lahan pasca TPA. Disain fasilitas SLF tersebut meliputi jalan masuk, drainase, pagar (tanaman hidup berdaun rimbun, contoh angsana), pos jaga (kantor), zone pembuangan yang terdiri dari lapisan dasar kedap air, jaringan pengumpul lindi, pipa ventilasi gas, kolam penampung dan pengolahan lindi. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas lain seperti air bersih, tanah penutup, alat berat (buldozer, landfill compactor, loader dan exavator) dan bengkel untuk perbaikan ringan. Disain masing2 fasilitas dilengkapi gambar (skala 1 : 500) dan spesifikasi teknis. Selain itu Disain TPA juga dilengkapi dengan SOP (standard operation procedure) untuk pembuangan sistem sel. Pasca TPA disesuaikan dengan rencana peruntukan lahan dan rekomendasi teknis

R ED U C E R E U S E R E C Y C L E PENDAHULUAN 10

MASTERPLAN PERSAMPAHAN KOTA PONTIANAK LAPORAN PENDAHULUAN

3) Pengembangan Aspek Pembiayaan

S E R E Pengembangan aspek pembiayaan meliputi : a) Biaya investasi, meliputi biaya pengadaan sarana prasarana sesuai dengan pengembangan aspek teknis termasuk pembelian lahan TPS, TPST dan TPA serta penggantian peralatan yang sudah habis masa pakainya. Kebutuhan biaya investasi dihitung per tahun selama masa perencanaan b) Biaya operasi dan

pemeliharaan,

meliputi biaya

rutin belanja

kantor (gaji, ATK, pemeliharaan kantor dll), biaya operasi dan pemeliharaan gerobak, truck, transfer depo, pembuatan kompos, daur ulang, incinerator dan pemrosesan akhir. Kebutuhan biaya tersebut dihitung per tahun selama masa perencanaan. c) Biaya satuan, meliputi biaya satuan yang dibutuhkan per kapita per tahun,

biaya per m3

sampah, biaya

per tahapan

penanganan sampah

(pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir) d) Perhitungan retribusi, merupakan biaya yang akan

dibebankan kepada para wajib retribusi (WR). Biaya tersebut adalah biaya pengelolaan per tahun (biaya investasi/tahun ditambah biaya O/M per tahun) di bagi dengan beban yang akan ditanggung oleh para WR. Struktur tarif yang dibagi berdasarkan kelas WR yaitu

perumahan (Masyarakat Berpenghasilan Rendah,

Menengah dan Tinggi), komersial (pertokan, pasar, hotel,

restoran, sarana hiburan, dll), fasilitas umum

(perkantoran, sekolah, fasilitas kesehatan dll) dan fasilitas sosial (rumah ibadah, panti sosial, dll). Pembobotan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, antara lain dapat dilakukan dengan perbandingan income dan volume sampah yang dihasilkan oleh setiap unit sumber sampah per hari. Sebagai contoh untuk kelas perumahan dapat mengambil bobot perbandingan income 1 : 3 : 6, sedangkan untuk kelas komersial bobot merupakan hasil perhitungan perbandingan jumlah sampah per unit dengan jumlah sampah perumahan high income (HI) dikalikan dengan dengan bobot kelas perumahan HI (dalam contoh adalah 6). Demikian pula dengan perhitungan bobot fasilitas umum yang disetarakan dengan kelas midle income (MI) dan bobot fasilitas sosial disetarakan dengan LI.

4) Pengembangan Aspek Peraturan

Perancangan aspek peraturan meliputi penyempurnaan peraturan daerah yang sudah ada berdasarkan hasil analisa atau pembuatan perda baru. Perda tersebut meliputi :

a) Perda Pembentukan Institusi, meliputi pembentukan organisasi pengelola persampahan, struktur organisasi dan tata laksana kerja termasuk pengaturan koordinasi antar instansi, antar kota dan kerja sama dengan swasta dan masyarakat (materi sesuai kriteria perencanaan) b) Perda Ketentuan Umum dan Teknis Penanganan Sampah,

meliputi ketentuan pengaturan penanganan sampah dari sumber sampai TPA termasuk ketentuan larangan pembakaran sampah secara terbuka, pembuangan ke

R ED U C E R E U S E R E C Y C L E PENDAHULUAN 12

MASTERPLAN PERSAMPAHAN KOTA PONTIANAK LAPORAN PENDAHULUAN

badan sungai atau penimbunan sampah liar. Selain itu juga adanya ketentuan yang jelas mengenai penyapuan jalan dan pembersihan saluran yang harus dilaksanakan oleh masyarakat serta ketentuan 3 R (reduksi sampah) dan metode pembuangan akhir sampah secara SLF atau CLF serta ketentuan mengenai peruntukan lahan pasca TPA

c) Perda Retribusi, meliputi ketentuan struktur tarif dan cara perhitungan serta metode penarikannya (kerjasama dengan instansi lain seperti PLN atau masyarakat atau swasta)

d) Perda Kemitraan, meliputi ketentuan pola kerjasama dengan swasta

e) Rencana penerapan perda yang didahului dengan sosialisasi dan uji coba di kawasan tertentu yang secara

perlahan dikembangkan ke wilayah lain serta

mempersiapkan pelaksanaan law enforcement 5) Pengembangan Aspek Peran Serta Masyarakat dan Swasta

Perancangan aspek peran serta masyarakat lebih dititik beratkan pada upaya peningkatan peran serta masyarakat sejak awal (dari perencanaan sampai pelaksanaan) terutama untuk pola yang berbasis masyarakat melalui berbagai cara seperti pembentuakan forum-forum lingkungan, konsultasi publik, sosialisasi, pendampingan, training dan lain-lain. Upaya ini harus diterapkan secara konsisten, terus menerus, terintegrasi dengan sektor lain yang sejenis dan masyarakat diberi kepercayaan untuk mengambil keputusan.

Perancaangan aspek kemitraan yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah terutama yang mempunyai nilai investasi tinggi dan membutuhkan penanganan yang lebih profesional meliputi pemilihan kegiatan yang secara teknis dan ekonomis layak dilakukan oleh swasta dengan metode atau pola kemitraan yang jelas dan terukur serta bersifat win-win solution.

1.5 Wilayah

Perencanaan

Lingkup wilayah pengelolaan sampah ini adalah seluruh wilayah Kota Pontianak yang batas-batasnya sesuai dengan batas wilayah kota dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun

2010-2030. Kota Pontianak secara administratif seluas 107,82 km2,

meliputi enam kecamatan dan 29 kelurahan. Secara geografis Kota Pontianak terletak antara 00 02’ 24” – 00 01’ 37” LU dan 1090 16’ 25” – 1090 23’ 04” BT.

S

E

R E

MASTERPLAN PERSAMPAHAN KOTA PONTIANAK LAPORAN PENDAHULUAN

MASTERPLAN PERSAMPAHAN KOTA PONTIANAK LAPORAN PENDAHULUAN 14 Karakteristik kota yang akan dibahas dalam bab ini dibagi menjadi dua bagian utama yaitu gambaran umum Kota Pontianak sebagai wilayah perencanaan dibahas dari aspek fisik dasar, kependudukan, perekonomian kota, ketersediaan fasilitas kota dan daya dukung infrastruktur yang ada; serta bagian kedua yang merupakan identifikasi karakter sampah dan pengelolaan sampah kota yang ada saat ini, dibahas dari aspek besarnya timbulan

sampah, karakteristik sampah yang dihasilkan, sistem

pengumpulan sampah, sistem pengangkutan sampah, dan sistem pengolahan sampah yang ada baik secara individual maupun komunal.

2.1 Gambaran

Umum Kota

Pontianak

2.1.1 Orientasi

Secara geografis Kota Pontianak ini terletak antara 108° 52’ 14,19” sampai dengan 109o 09’ 46,22” Bujur Timur (BT) dan 00o 44’ 57,57” sampai dengan 01o 00’ 48,65” Lintang Utara (LU), berhimpitan dengan batas Ibukota Propinsi (Pontianak), dapat dicapai melalui transportasi darat laut (Pelabuhan Pontianak, Sungai Kapuas), maupun udara.

Wilayah administratif Kota Pontianak tercatat seluas 10.782 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 29 kelurahan, dengan batas-batas adminsitratif sebagai berikut (lihat Gambar 1 di halaman 10):

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Wajok Hulu

Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak dan Desa Mega Timur dan Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kapur Kecamatan

Sungai Raya dan Desa Kuala Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Raya

Kecamatan Sungai Raya dan Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pal IX dan Desa

Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya

sentra-sentra produksi pertanian di Kabupaten Kubu Raya,

Kabupaten Pontianak, Kabupaten Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang dan Kapuas Hulu. Melalui jalur jalan nasional ini pula Kota Pontianak terhubung dengan negara tetangga, Sarawak, Malysia Timut.

Jalur jalan darat yang juga sangat potensial adalah jalur

Pontianak-Sungai

Pinyuh-Mempawah-Singkawang-Sambas yang sangat prospektus untuk membuka jalur pemasaran ke wilayah utara Propinsi Kalimantan Barat bahkan sampai ke Sarawak (melalui BDC Aruk).

Jalur Sutera Pontianak-Sungai Raya-Sungai

Ambawang-Tayan – Sosok –Sanggau –Sekadau-Sintang-Putussibau merupakan urat nadi penting dalam sistem transportasi

S

E

R E

eksternal Kota Pontianak . Melalui jalur ini Kota Pontianak dapat dijangkau dari arah timur.

Tabel 1 : Luas Kota Pontianak Menurut Kecamatan

Sumber : Kota Pontianak Dalam Angka, 2012

Selain itu, Kota Pontianak juga terbuka bagi interaksi ke wilayah selatan baik dengan kecamatan-kecamatan di bagian selatan Kabupaten Kuburaya, maupun dengan kabupaten-kabupaten lain di selatan (Kayong Utara, Ketapang), melalui jalur-jalur pelayaran sungai dan transportasi laut.

Kota Pontianak, menjadi pintu gerbang utama bagi Propinsi Kalimantan Barat dengan adanya jalur transportasi laut dan udara (meskipun lokasi bandara berada di di wilayah Kabupaten Kubu Raya). Melalui jalur pelayaran laut, Kota Pontianak terhubung dengan kota-kota di Pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Sedangkan jalur udara menghubungkan Kota Pontianak dengan beberapa kota besar Nusantara seperti Jakarta, Surabaya, Yogykarta, Bandung, Batam, bahkan juga menghubungkan kota ini dengan Kota Kuching, ibukota Sarawak-Malaysia.

2.1.2 Kondisi Fisik Dasar

Kota Pontianak merupakan daerah dataran rendah dengan topografi yang relatif datar 0-2% dengan ketinggian berkisar antara 0.1 s/d 1.5 meter di atas permukaan laut. Kota ini berada di pertemuan Sungai Landak dengan Sungai Kapuas yang merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Kalimantan Barat. Dengan kemiringan lahan yang rendah, ketinggian yang juga sangat rendah tersebut ditambah dengan kedekatannya dengan Laut Natuna, maka kota Pontianak sangat dipengaruhi oleh pasang surut air sungai dan air laut sehingga mudah tergenang. Kota Pontianak terbelah menjadi tiga daratan dipisahkan oleh Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak dengan lebar 400 meter, kedalaman antara 12 sampai dengan 16 meter, sedangkan cabangnya mempunyai lebar sebesar 250 meter. Ketiga bagian wilayah kota ini dihubungkan dengan sebuah penyeberangan ferry, dan dua buah jembatan masing-masing jembatan Sungai Kapuas dan dan jembatan Sungai Landak. Dalam skala lebih kecil, penyeberangan kedua sungai dilakukan dengan perahu-perahu kecil dengan kapasitas terbatas. Kondisi topografi dan hidrologis kota demikian itu membuat keberadaan sungai-sungai dan parit-parit 1 Pontianak Utara 3.722 34,52 2 Pontianak Timur 878 8,14 3 Pontianak Tenggara 1.483 13,75 4 Pontianak Selatan 1.454 13,49 5 Pontianak Kota 1.551 14,39 6 Pontianak Barat 1.694 15,71 KOTA PONTIANAK 10.782 100,00

NO. KECAMATAN LUAS (Ha) PERSENTASE

R ED U C E R E U S E R E C Y C L E PENDAHULUAN 16

MASTERPLAN PERSAMPAHAN KOTA PONTIANAK LAPORAN PENDAHULUAN

kecil dei seluruh bagian kota akan menjadi sangat penting, terutama untuk membentuk sistem drainase kota.

Di bagian selatan kota, terdapat empat sungai kecil yang membentuk empat subsistem drainase kota yaitu Subsistem Sungai Beliung, Subsistem Sungai Jawi, Subsistem Parit Tokaya dan Subsistem Sungai Raya. Subsistem Sungai Beliung adalah subsistem paling barat yang berbatasan dengan subsistem sungai Jawi disebelah timurnya. Batas antara subsistem ini dengan subsistem sungai jawi adalah Jl. Hasanuddin, Jl. HRA Rahman dan Jl. Husein Hamzah. Subsistem sungai jawi ini berbatasan dengan subsistem Parit Tokaya disebalah timurnya. Batas antara subsistem sungai jawi dengan sub sistem Parit Tokaya adalah Jl. HA Salim, Jl. GS Lelanang, Jl. Sultan Abdurahman, Jl. Sutan Syahril dan Jl. Prof. M. Yamin. Batas antara subsistem Parit Tokaya dengan subsistem Sungai Raya adalah pertengahan lahan Universitas Tanjungpura dan terusannya. Keempat subsistem di bagian wilayah selatan ini yang sering mengalami banjir adalah subsistem Parit Tokaya baik yang disebabkan oleh kondisi pasang surut air sungai Kapuas maupun karena hujan lokal dan aliran dari hulunya, dimana catchment area yang dilayani oleh DAS Parit Tokaya ini seluas 920 Ha.

Kalimantan Barat secara umum beriklim tropis demikian pula dengan Kota Pontianak. Pola umum cuaca banyak dipengaruhi oleh pola angin musim yang melintasi Propinsi Kalimantan Barat, dimana musim hujan berlangsung antara bulan Oktober sampai dengan bulan Mei. Curah hujan harian maksimum tertinggi di Kota Pontianak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir 224,8 mm (terjadi pada bulan Oktober 2012) dengan intensitas maksimum 15 mm/5 menit . Sedangkan curah hujan harian maksimum rata-rata 63,75 mm/hari. Secara rata-rata, curah hujan harian maksimum yang di atas 90 mm terjadi dua kali dalam setahun. Keadaan sinar matahari rata-rata bulanan secara umum dalam kisaran 55 % hingga 75 %. Temperatur rata-rata bulanan ada dalam kisaran 25,9 o

C (Januari) hingga 27,7oC (Agustus) dengan temperatur terendah

22,1o C dan tertinggi 33,8o C. Rata-rata kelembaban nisbi secara umum dalam kisaran 82% (Juli) hingga 87 % (Oktober). Secara umum angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata

S

E

R E

R ED U C E R E U S E R E C Y C L E PENDAHULUAN 18

MASTERPLAN PERSAMPAHAN KOTA PONTIANAK LAPORAN PENDAHULUAN

6 knot. Dari arah lain, angin dengan kecepatan rata-rata kurang dari 4 knot. Kecepatan angin maksimum bulanan yang

lebih dari 25 knot

umumnya berasal dari barat dan beberapa waktu dari arah barat daya Berdasarkan data geologi

yang bersumber dari

lembar Pontianak, kondisi geologi Kota Pontianak

didominasi oleh KIM,

yaitu Granodiorit

Mensibau, terutama

granodiorit dan Granit,

Diorit Kuorsa, Diorit,

Adamelit dan Tonalit.

Sedangkan jenis tanah

Kota Pontianak

didomimasi tanah aluvial yang di beberapa spot berasosiasi dengan jenis Organosol Gley Humic.

Secara fisiografi daerah studi merupakan dataran aluvial yang terdiri dari sedimen lembah rawa berair penuh dan dataran banjir yang dicirikan oleh lempung dan pasir halus kaya organik kelabu sampai coklat tua yang menutupi tidak menerus, kerikil yang ditunjang matriks. Landaian dataran banjir di Kota Pontianak dan sekitarnya berkisar antara 1/1300 sampai 1/2500. Jenis tanah yang menutup dataran sebagian besar terdiri dari:

Tanah Organosol, yang lebih dikenal sebagai tanah

gambut yang terbentuk dari seresah dan sisa-sisa tumbuhan yang tidak terdekimposisi secara sempurna oleh organisme pengurai.

Tanah Alluvial, jenis tanah berwarna kelabu, coklat dan

hitam. Mempunyai sifat tidak peka terhadap erosi dan cocok untuk budidaya pertanian.

Dengan demikian tanah yang terbentuk dari endapan sungai di lokasi ini relatif subur. Jenis tanah ini relatif peka terhadap erosi dengan tekstur halus sampai sedang. Kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm.

Kota Pontianak termasuk dalam wilayah gempa 1 menurut Quake Area Map (Monified Merculi Intencity, 1931), dan dengan demikian sangat aman dari gangguan gempa vulkanik dan tektonik. Kawasan ini juga bebas dari bahaya tsunami yang biasanya merupakan bahaya susulan gempa tektonik.

2.1.3 Penggunaan

Lahan Kota

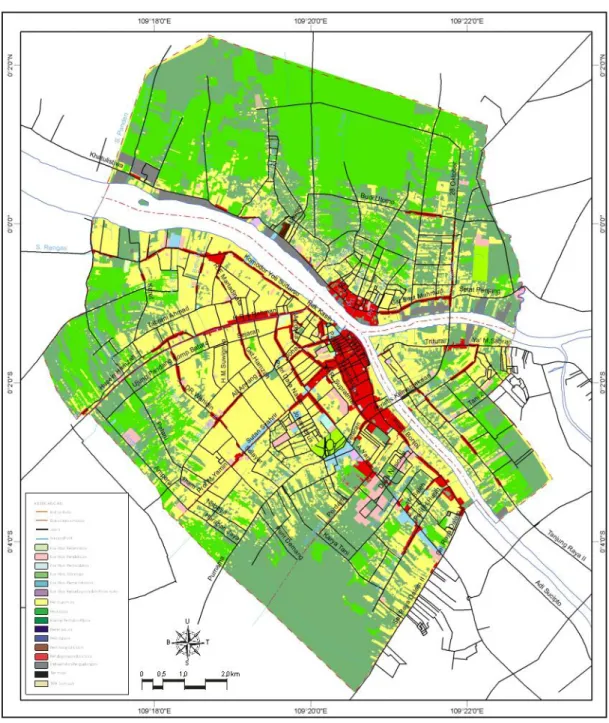

Kota Pontianak dengan luas 10.782 hektar didominasi oleh kawasan perumahan (53%). Kawasan ini tersebar di seluruh bagian wilayah kota mengikuti pola alur sungai/parit dan jaringan jalan (lihat Gambar 2).

Kawasan perumahan, lebih banyak berkembang di bagian selatan kota di empat kecamatan yaitu Kecamatan Pontianak Kota, Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara dan Pontianak Barat. Sedangkan perkembangan perumahan di bagian utara kota relatif berlangsung lambat. Di bagian timur, saat ini perkembangan perumahan sudah mulai berjalan cepat seiring dengan semakin baiknya akses eksternal dari dan ke Pontianak melalui jalan arteri primer Pontianak-Ambawang-Tayan.

Sebagai kota yang berkembang terutama karena sektor perdagangan dan jasa serta industri, jalur transportasi utama kota merupakan magnet utama perkembangan kegiatan komersial baik kegiatan perdagangan, jasa komersial maupun industri. Secara

S

E

R E

historis, jalur-jalur perdagangan utama Kota Pontianak di jaman awal pertumbuhannya, sangat mengandalkan jalur pelayaran Sungai Kapuas, sehingga konsentrasi kawasan perdagangan dan jasa komersial serta industri ini banyak terjadi di pinggiran Sungai Kapuas. Perdagangan dan jasa mulanya berkembang di tepian Sungai Kapuas di Jalan Sultan Muhammad dan sekitarnya, kemudian menyebar ke selatan seiring dengan dibangunnya jalan Tanjung Pura dan Gajahmada. Disisi utara Sungai Kapuas, kawasan perdagangan dan jasa mulai berkembang di Kelurahan Siantan Tengah berkembang secara linier mengikuti pola Jalan Gst. Situt Mahmud. Fase berikutnya, seiring dengan dibangunnya jalan-jalan baru yang lebih mengarah ke darat, kawasan perdagangan dan jasa inipun menyebar ke jalan-jalan utama baik di bagian selatan, timur maupun utara kota.

Gambar 2 : Peta Penggunaan Lahan Kota Pontianak Tahun 2010

R ED U C E R E U S E R E C Y C L E PENDAHULUAN 20

MASTERPLAN PERSAMPAHAN KOTA PONTIANAK LAPORAN PENDAHULUAN

Kawasan industri, lebih banyak berkembang disisi utara Sungai Kapuas Besar dan Sungai Landak memanjang secara linier di kawasan pinggiran sungai dari Kelurahan Batu Layang hingga ke Siantan Hilir, dan kawasan pinggiran Sungai Landak di Kelurahan Siantan Hulu.

Kawasan perkantoran pemerintah secara umum mengelompok di beberapa kawasan yaitu kawasan Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya, Jalan Sutan Syahrir, dan Jalan Sotoyo, serta di sekitar Alun Kapuas. Kawasan-kawasan yang belum terbangun (unbuilt up area) berada di pinggiran kota, terutama di Kecamatan Pontianak Utara bagian utara, Kecamatan Pontianak Barat bagian barat daya, Kecamatan Pontianak Kota bagian selatan, Kecamatan Pontianak Tenggara bagian selatan dan Kecamatan Pontianak Timur bagian timur. Kawasan-kawasan ini umumnya berupa kawasan kebun campuran, sawah, semak belukar dan hutan belukar.

Tabel 2 : Luas Kota Pontianak Berdasarkan Pola Penggunaan Lahan Tahun 2011

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak.

2.1.4 Kependudukan

Perkembangan timbulan sampah kota dari waktu ke waktu berbanding lurus dengan perkembangan penduduk karena setiap perkembangan penduduk akan diikuti perkembangan kegiatan social ekonomi. Perkembangan kegiatan selaludisertai peningkatan jumlah sampah yang ditimbulkan yang juga konsekuensinya pada pertambahan kebutuhan pelayanan pengelolaan sampah baik domestik maupun non domestik. Di samping itu, besaran jumlah dan luas berbagai fasilitas pelayanan persampahan perkotaan ditentukan oleh jumlah penduduk pendukungnya/ yang dilayani.NO.

JENIS PENGGUNAAN

LUAS (Ha)

PERSENTASE

(%)

1

Permukiman

5.708,33

52,94

2

Perdagangan dan Jasa Komersial

133,40

1,24

3

Fasilitas Pemerintahan

134,38

1,25

4

Fasilitas Kesehatan

16,95

0,16

5

Fasilitas Peribadatan

25,80

0,24

6

Fasilitas Pendidikan

218,30

2,02

7

Fasilitas Olahraga

94,25

0,87

8

Areal Jalan dan Fasilitas Perhubungan

207,85

1,93

9

Industri dan Pergudangan

183,14

1,70

10

Pembangkit Tenaga Listrik

2,90

0,03

11

Kebun Campuran

1.162,55

10,78

12

Kebun Karet Rakyat

429,80

3,99

13

Semak

1.372,25

12,73

14

Hutan

321,75

2,98

15

Lain-lain/Sungai dan Parit

770,35

7,14

S

E

R E

Jadi, perkiraan kebutuhan skala pelayanan pengelolaan sampah perkotaan akan didasari oleh prediksi jumlah penduduk yang akan berada di dalam Kota Pontianak.

Perkembangan kegiatan perkotaan berbanding lurus dengan perkembangan penduduk karena setiap perkembangan penduduk

akan diikuti perkembangan kegiatan sosial ekonomi.

Perkembangan kegiatan memerlukan ruang yang semakin besar, demikian pula pertambahan penduduk itu sendiri memerlukan pertambahan jumlah fasilitas pelayanan yang juga konsekuensinya pada pertambahan kebutuhan ruang. Di samping itu, besaran jumlah dan luas berbagai fasilitas perkotaan ditentukan oleh jumlah penduduk pendukungnya/ yang dilayani. Jadi, perkiraan kebutuhan ruang bagi berbagai fasilitas perkotaan akan didasari oleh prediksi jumlah penduduk yang akan berada di dalam Kota Pontianak.

Tabel 3 : JUMLAH DAN PENYEBARAN PENDUDUK KOTA PONTIANAK TAHUN 2013

Sumber : BPS Kota Pontianak

Jumlah penduduk Kota Pontianak Tahun 2013 adalah 579.276 orang yang terdiri dari 290.174 (50,1%) laki-laki dan 289.102 (49,9%) perempuan. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pontianak Barat yaitu sekitar 22.2 % dari penduduk kota. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Pontianak Tenggara yaitu sekitar 8,1 % dari jumlah total penduduk kota. Kecamatan Pontianak Kota juga memiliki penduduk relatif besar, begitu pula Kecamatan Pontianak Utara yang memiliki luas wilayah terbesar.

Bila dilihat pola kepadatannya, maka terlihat bahwa Kecamatan Pontianak Timur merupakan kecamatan terpadat yaitu sekitar 98 orang per hektar. Sedangkan Kecamatan Pontianak Utara dan Tenggara memiliki kepadatan yang sama yaitu sekitar 32 orang per hektar. Kedua kecamatan ini merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah.

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1

Pontianak Utara

59.814 57.792 117.606 20,302

Pontianak Timur

43.401 42.785 86.186 14,883

Pontianak Tenggara

22.895 23.947 46.842 8,094

Pontianak Selatan

42.521 42.973 85.494 14,765

Pontianak Kota

56.945 57.441 114.386 19,756

Pontianak Barat

64.598 64.164 128.762 22,23KOTA PONTIANAK

290.174

289.102

579.276

100,00

PERSENTASE (%)

50,1

49,9

100,0

NO.

KECAMATAN

JUMLAH PENDUDUK

PERSENT

R ED U C E R E U S E R E C Y C L E PENDAHULUAN 22

MASTERPLAN PERSAMPAHAN KOTA PONTIANAK LAPORAN PENDAHULUAN

Tabel 4 : Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Tahun 2013

Sumber : BPS Kota Pontianak

Bila dilihat pertumbuhannya, penduduk Kota Pontianak, dalam kurun waktu tahun 1990-2010 (jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus) atau dalam waktu 20 tahun mengalami pertumbuhan rata-rata 1,69 % per tahun.

Tabel 5 : Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak

Sumber : BPS Kota Pontianak.

Secara umum laju pertumbuhan penduduk sepuluh tahun terakhir sedikit lebih tinggi dibandingkan periode sepuluh tahun sebelumnya. Tetapi bila diteliti lebih mendalam, kebanyakan kecamatan mengalami fenomena sebaliknya dimana angka pertumbuhan penduduk periode 10 tahun sebelumnya lebih tinggi daripada angka pertumbuhan penduduk sepuluh tahun terakhir. Kondisi ekstrim yang menjadi penentu justru hanya terjadi di 2 kecamatan yaitu kecamatan Pontianak Selatan dan Pontianak Kota. Kecamatan Pontianak Kota yang tadinya memiliki pertumbuhan negatif langsung melonjak penduduknya dengan peertumbuhan 4,24 % per tahun pada periode 2000-2010. Demikian juga dengan Kecamatan Pontianak Selatan yang tadinya tumbuh dengan laju 0,02 % pertahun meningkat menjadi 0,45 % per tahun. Sementara itu, kondisi sebaliknya terjadi di Kecamatan Pontianak Barat dan

Pontianak Tenggara, dimana terjadi penurunan angka

pertumbuhan pendududk yang cukup drastis.

Secara rata-rata, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, seluruh kecamatan mengalami pertumbuhan penduduk positif, terutama pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Pontianak Timur dan

1 Pontianak Utara 3.722 117.606 32 2 Pontianak Timur 878 86.186 98 3 Pontianak Tenggara 1.483 46.842 32 4 Pontianak Selatan 1.454 85.494 59 5 Pontianak Kota 1.551 114.386 74 6 Pontianak Barat 1.694 128.762 76

KEC. SUNGAI KAKAP 10.782 579.276 54

NO. KECAMATAN LUAS (Ha) JUMLAH PENDUDUK KEPADATAN (ORANG/Ha) 1990 2000 2010 1990-2000 2000-2010 rata-rata 1 Pontianak Utara 79.331 95.319 112.577 1,85 1,68 1,77 2 Pontianak Timur 42.464 60.895 82.370 3,67 3,07 3,37 3 Pontianak Tenggara 23.940 35.812 44.856 4,11 2,28 3,19 4 Pontianak Selatan 78.105 78.232 81.821 0,02 0,45 0,23 5 Pontianak Kota 79.473 72.682 110.111 -0,89 4,24 1,68 6 Pontianak Barat 93.345 121.594 123.029 2,68 0,12 1,40 KOTA PONTIANAK 396.658 464.534 554.764 1,59 1,79 1,69

S

E

R E

Pontianak Tenggara. Kedua kecamatan ini memiliki angka pertumbuhan penduduk jauh di atas rata-rata kota. Hal ini dapat menjadi petunjuk bahwa perkembangan Kota Pontianak lebih banyak mengarah ke timur, ke arah Kecamatan Sungai Raya (Kabupaten Kubu Raya). Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk terkecil terjadi di Kecamatan Pontianak Selatan, dengan pertumbuhan hanya 0,23 % per tahun. Kondisi ini lebih disebabkan oleh keterbatasan lahan di kecamatan ini untuk perkembangannya.

2.1.5 Dukungan

Infrastruktur

Kota

2.1.5.1 Sistem Transportasi

Salah satu aspek penting dalam sistem pengelolaan sampah adalah sub sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah, sehingga sistem ini harus dipadukan dengan kondisi dan pola sistem transportasi kota secara keseluruhan. Dalam melayani kebutuhan pergerakan orang dan barang di Kota Pontianak pada saat ini tersedia perhubungan darat dan sungai.

Pengembangan sistem transportasi Kota Pontianak hingga Tahun 2030 didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2030 yang telah disusun. Pengembangan sistem transportasi ini, terutama pengembangan jaringan jalan raya, memiliki 2 fungsi utama berkaitan dengan usaha penataan ruang wilayah Kota Pontianak yaitu :

1) Pertama, melayani pergerakan orang dan barang baik internal maupun eksternal sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga seluruh kegiatan perkotaan dapat berjalan dengan lancar dan harmonis.

2) Kedua, pengembangan sistem transportasi dapat berfungsi sebagai motivator dan stimulator untuk membentuk kota

sesuai dengan yang direncanakan. Dalam hal ini

pengembangan sistem transportasi ini sangat efektif untuk mengarahkan pengembangan kota ke arah yang direncanakan. Dengan demikian, pengembangan sistem transportasi ini akan sangat tergantung pada rencana pengembangan kota yang dituangkan dalam RTRW Kota Pontianak Tahun 2030.

Sistem transportasi pada dasarnya merupakan kerangka utama pembentuk struktur kota, terutama dikaitkan dengan proses

perkembangan dan

pertumbuhan pusat-pusat

permukiman yang umumnya

juga merupakan pusat

kegiatan sosial dan ekonomi. Perkembangan wilayah terjadi sebagai akibat tumbuhnya

diversifikasi pusat-pusat

permukiman dan

terbentuknya keterkaitan

(linkage) antar pusat-pusat tersebut. Pada satu sisi,

pengembangan sistem

transportasi mendorong

pertumbuhan dan diversifikasi pusat-pusat permukiman yang telah ada dan disisi lain

R ED U C E R E U S E R E C Y C L E PENDAHULUAN 24

MASTERPLAN PERSAMPAHAN KOTA PONTIANAK LAPORAN PENDAHULUAN

pengembangan sistem transportasi dapat merangsang tumbuhnya pusat-pusat baru. Pembangunan sistem transportasi baru biasanya akan meningkatkan interaksi antar pusat permukiman dan antara pusat permukiman dan pusat-pusat kegiatan. Pengembangan sistem pengelolaan Persampahan akan diarahkan agar sinergis dengan rencana struktur ruang kota dan dengan dengan demikian akan sangat tergantung pada pola sistem jaringan transportasi yang direncanakan.

Sistem transportasi Kota Pontianak secara garis besar merupakan perpaduan antara subsistem transportasi jalan raya dan subsistem transportasi sungai. Masing-masing subsistem transportasi tersebut akan dibahas pada bagian ini yang mencakup tiga aspek yaitu; aspek suplai yang meliputi kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi, aspek potensi permintaan akan jasa transportasi (demand aspect) serta pengelolaan sistem transportasi yang ada. Pada bagian akhir akan dikaji pula tingkat pelayanan seluruh sistem transportasi yang ada dalam menunjang usaha pengembangan sistem pengelolaan persapahan, terutama subsistem pengangkutan sampah.

Secara historis peranan perangkutan Sungai Kapuas sangat penting dalam mendukung sistem pengangkutan barang dan penumpang regional dan lokal. Pada saat jaringan jalan raya mulai berkembang, peranan angkutan sungai masih tetap penting terutama pada daerah-daerah pedalaman yang sulit dijangkau jaringan jalan raya. Bahkan pada daerah dimana jalan raya melintas secara paralel dengan jalur pelayaran sungai, pengangkutan barang melalui sungai masih banyak dilakukan. Besarnya peranan transportasi sungai ini membawa konsekuensi bagi pola penyebaran pusat-pusat pengumpulan dan distribusi barang yang juga merupakan pusat-pusat industri, perdagangan dan permukiman penduduk. Secara umum, pusat-pusat permukiman tersebut menyebar pada posisi-posisi yang menguntungkan ditepi sungai. Besarnya perkembangan pusat-pusat tersebut juga sebanding dengan aksesnya terhadap jalur transportasi darat utama dan pusat-pusat kegiatan utama kawasan.

Sampai saat ini, angkutan sungai masih merupakan sarana pergerakan barang dan penumpang terutama untuk angkutan bahan baku industri dan angkutan hasil produksi dari industri ke pelabuhan Pontianak. Seluruh kawasan yang berada pada jalur Sungai Kapuas boleh dikatakan memiliki akses cukup baik ke Pontianak. Jalur pelayaran orde kedua yang dahulunya terjadi pada jalur Sungai Jawi, Sungai Raya, Sungai Nipah Kuning dan parit-parit besar lainnya saat ini sudah hampir tidak digunakan lagi.

Kelancaran sistem perangkutan sungai sangat tergantung pada iklim dan cuaca terutama siklus hidrologi wilayah hulu DAS Kapuas. Pada musim kemarau, umumnya debit dan tinggi permukaan air sungai menurun sehingga kapasitas sungai sebagai jalur angkutan menjadi menurun pula. Bahkan, bila kemarau berjalan cukup panjang maka debit air Sungai Kapuas-pun sampai pada titik dimana kapal-kapal barang tidak dapat melaluinya. Kenyataan ini

S E R E menunjukkan bagaimana pelayaran sungai merupakan sistem transportasi yang

R ED U C E R E U S E R E C Y C L E PENDAHULUAN 26

MASTERPLAN PERSAMPAHAN KOTA PONTIANAK LAPORAN PENDAHULUAN

cukup vital.

Ketergantungan industri

terhadap sistem

perangkutan ini sangat

tinggi. Oleh karena

pelayaran sungai sangat tergantung pada kondisi hidrologi wilayah, maka

satu-satunya alternatif

penanganan masalah ini

adalah pengembangan

jaringan jalan raya yang memadai untuk angkutan volume tinggi kecuali bila

pemerintah mau

mengendalikan

penebangan dan

perambahan hutan di

hulu-hulu Sungai Kapuas sehingga fluktuasi debit air sungai dapat ditekan

seminimal mungkin.

Artinya, suatu usaha besar perlu dilakukan untuk

mengembalikan siklus

hidrologi pada kondisi yang wajar sehingga debit dan tinggi permukaan air

sungai relatif stabil

sepanjang tahun. Bila hal ini sulit dilakukan, maka

pemerintah perlu

pembangunan jaringan

jalan raya untuk

mengurangi

ketergantungan wilayah

terhadap perangkutan

sungai.

Kota Pontianak pada umumnya dapat di capai melalui beberapa koridor penting yaitu :

1) Koridor Tenggara

(darat dan sungai) menghubungkan Kota Pontianak dengan Sungai Raya, Sungai

Ambawang, Rasau

Jaya, bahkan

menghubungkan Kota Pontianak dengan kota-kota di selatan Kabupaten Kubu Raya seperti Kubu, Padang

Tikar, Terentang,

Teluk Batang, Ketapang, serta kota-kota di hulu Sungai Kapuas. 2) Koridor Timur menghubungkan Kota Pontianak dengan Kota Sungai Raya, Sungai Ambawang, Tayan, Sanggau, Sekadau, Sintang, Nanga Pinoh, bahkan sampai ke Putussibau dan ke Sarawak (Malaysia) melalui BDC (Border Development Center) Entikong.

3) Koridor utara (darat) menghubungkan Kota Pontianak dengan Kota Sungai Pinyuh, Mempawah dan Kota-kota di utara Kalimantan Barat (Singkawang, Sambas, Sanggau, Ngabang, dll) bahkan sampai ke Sarawak.

4) Koridor barat (sungai dan laut) menghubungkan Kota Pontianak dengan kota-kota di luar Kalimantan Barat.

Sistem transportasi dari dan ke Kota Pontianak didukung oleh jaringan jalan dengan kondisi yang cukup memadai untuk semua koridor darat dan tersedianya beberapa dermaga di sepanjang pinggiran Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Dukungan prasarana angkutan udara masih mengacu ke Bandara Supadio di Sungai Raya (Kubu Raya).

Jaringan jalan di dalam Kota Pontianak sendiri terdiri dari jalan aspal, jalan telford, jalan tanah dan jalan beton. Pola jaringan jalan di Kota Pontianak membentuk grid-pola radial.

Sebagian jalan-jalan utama dibangun radial menuju Sungai Kapuas dan Sungai Landak, sebagian lagi dibangun sejajar berlapis dengan jalur Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Kedua jenis jalan ini membentuk pola grid.

Dari 310,958 km panjang jalan di dalam Kota Pontianak, 273,319 km (± 89 %) diantaranya merupakan jalan aspal. Jalan aspal ini meliputi seluruh jaringan jalan nasional (Jalan Kom Yos Sudarso, Jalan Pak Kasih, Jalan Rahadi Usman, Jalan Tanjung Pura Jalan Ahmad Yani, Jalan Veteran, Jalan Pahlawan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Gst Situt Mahmud, Jalan Khatulistiwa, dan

S

E

R E

Jalan Ya’ Sabran), seluruh jaringan jalan provinsi (Jalan Adi Sucipto, Jalan Imam Bonjol, Jalan Hasanuding, Jalan Rais A. Rahman dan Jalan Husein Hamzah) serta sebagian besar jaringan jalan kota (259,644 km). Jaringan jalan kota sebagian masih berupa jalan tanah yaitu sekitar 15,764 km atau sekitar 6 % dari panjang keseluruhan jaringan jalan.

Tabel 6 : Panjang Jalan Di Kota Pontianak Berdasarkan Jenis

Permukaan dan Status Pengelolaannya (m)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak

Bila dilihat dari kondisinya, seluruh jaringan jalan nasional maupun jaringan jalan provinsi dalam keadaan baik. Demikian juga sebagian besar (199,25 km) jaringan jalan kota. Sebagian jalan kota diidentifikasikan sebagai jalan dengan kondisi rusak berat, yaitu total sepanjang 48,9 km atau sekitar 19 % panjang jalan kota.

NASIONAL PROVINSI KOTA

1 Aspal 41.914,00 9.400,00 236.954,00 288.268,00 2 Beton 0,00 0,00 6.926,00 6.926,00 3 Tanah 0,00 0,00 15.764,00 15.764,00 41.914,00 9.400,00 259.644,00 310.958,00 STATUS JALAN NO. JENIS PERMUKAAN JALAN PERSENTASE (%)

R ED U C E R E U S E R E C Y C L E PENDAHULUAN 28

MASTERPLAN PERSAMPAHAN KOTA PONTIANAK LAPORAN PENDAHULUAN

Tabel 7 : Panjang Jalan Kota Pontianak Menurut Kondisinya,

Tahun 2012

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak

2.2 Kondisi

Persampa

han Eksisting

Pada sub bab ini akan diurakan secara ringkas mengenai layanan pengelolaan sampah saat ini, persoalan dan permasalahan utama yang diidentifikasi dari pengamatan terakhir, dan prioritas untuk perbaikan. Uraian ini juga akan menginformasikan apa yang telah dan akan dilakukan secara formal dan informal.

2.2.1 Timbulan

Sampah

Sebagaimana telah disebutkan dalam sub bab terdahulu, jumlah penduduk kota pada tahun 2011 adalah 565.856 orang (Tahun 2012 meningkat menjadi 576.694 orang) yang tersebar di 6 (enam) kecamatan dengan kepadatan penduduk antara 31 sampai 96 orang/hektar dan pertumbuhan 1,69 persen per tahun. Berdasarkan data kependudukan tersebut dan perkiraan timbulan sampah 2.75 liter per orang per hari (sesuai SK SNI S-04-1993, DPU 1993), maka jumlah sampah yang dihasilkan di seluruh kota adalah sekitar 1.586 m3/hari atau sekitar 387 ton/hari (apabila kerapatan

curah 225 kg/m3). Apabila tidak ada tindakan pengurangan, jumlah

sampah akan bertambah sekitar 1,01 ton/hari.

2.2.2 Sistem

Pengelolaan

Sampah

Eksisting

2.2.2.1 Pengumpulan SampahSampah yang dihasilkan belum seluruhnya ditangani oleh masyarakat maupun pemerintah kota. Pewadahan sampah merupakan tanggungjawab masyarakat dan pemerintah kota. Wadah yang digunakan terdiri atas jenis permanen yang terbuat dari beton, atau material lain dan jenis bergerak yang terbuat dari kayu, plastik atau material lain.

Pengumpulan sampah dilaksanakan oleh keluarga masing-masing, petugas kelompok, petugas RT/RW, dan petugas kecamatan. Pengumpulan dilakukan dengan menggunakan gerobak dorong atau langsung diangkut oleh individu-individu ke tempat-tempat pengumpulan sampah sementara (TPS). Keluarga yang memiliki tempat (wadah) sampah menerima pelayanan pengumpulan sampah dari berbagai pihak.

TPS sampah dengan konstruksi beton atau pasangan batu dan kontainer tersebar di 155 titik strategis dan sebagian TPS beton sudah dalam keadaan rusak. Sebagian dari TPS-TPS tersebut tampak tidak mampu menampung volume sampah yang lebih besar dari daya tampungnya. Jumlah TPS yang ada di Kota Pontianak berjumlah 126 unit, terdiri dari 91 unit TPS bak semen/batu dan 35 unit TPS container/armroll truck.

1

Baik

199,25 76,742

Sedang

4,22 1,633

Rusak

7,27 2,804

Rusak Berat

48,90 18,83 259,64 100,00NO.

KONDISI

JALAN

PERSENTASE

(%)

PANJANG

JALAN (km)

S

E

R E

Sebagian masyarakat juga membuang sampah di beberapa tempat yang sama sekali tidak ada fasilitas TPS nya. Ada tidak kurang dari 29 titik lokasi pengumpulan sampah sementara di pinggiran beberapa ruas jalan (TPS liar). Tumpukan sampah di pinggir jalan ini terlihat sangat mengganggu dan menyebarkan bau tidak sedap.

2.2.2.2 Pengangkutan Pengangkutan dilaksanakan oleh petugas pemerintah kota. Jumlah sampah yang terangkut ke tempat pembuangan akhir sekitar 300 ton/hari. Pengangkutan oleh petugas pemerintah kabupaten dilakukan dengan menggunakan dumptruck dan arm-roll truck. Pemerintah kabupaten sampai tahun 2012 memiliki 34 unit

dumptruck dan armroll truck berdaya angkut 9 m3.

2.2.2.3 Daur Ulang dan Pengolahan Sampah

Kegiatan daur ulang sampah telah dilaksanakan swasta. Ada beberapa perusahan swasta atau perorangan telah melakukan pengumpulan dan pemilahan berbagai jenis bahan plastik, kertas, logam dan kaca/gelas yang dikumpulkan oleh para pemulung. Setelah dipilah dandipilih, bahan-bahan bekas ini di kirim ke Pulau Jawa untuk kemudian di daur ulang. Demikian pula dengan pengolahan sampah organik menjadi kompos sudah mulai dilakukan secara terbatas oleh lembaga-lembaga swasta dan masyarakat. Salah satu contoh partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah yang benar adalah pengelolaan sampah yang dilakukan oleh warga Komplek Perumahan Dwi Ratna di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara. Warga RT 05 RW 26

R ED U C E R E U S E R E C Y C L E PENDAHULUAN 30

MASTERPLAN PERSAMPAHAN KOTA PONTIANAK LAPORAN PENDAHULUAN

Kelurahan Siantan Hulu ini telah berhasil mengubah sampah menjadi uang. Sampah diolah menjadi kompos dan beberapa jenis sampah digunakan kembali sebagai bahan baku aneka kerajinan. Komposting secara individual oleh rumah tangga masih sangat minim dilakukan.

2.2.2.4 Pemusnahan Berbagai upaya pemusnahan sampah telah dilakukan oleh masyarakat atau petugas kecamatan/desa/RT/RW dengan cara membakar sampah di tempat terbuka. Pengadaan insenerator berada di komplek GOR Pangsuma untuk di daerah yang belum memiliki TPS. Hal ini sesuai dengan tujuan Dinas Kebersihan dan Pertamanan yaitu meningkatkan pengelolaan pemusnahan sampah (insenerator) agar kualitas lingkungan hidup terjaga. Pengerjaan insenerator ini dilakukan oleh petugas kebersihan dengan membakar sampah yang di bawa oleh petugas sampah yang mengambil sampah dari rumah warga. Insenerator akan dihidupkan jika ada petugas sampah dari warga yang membawa sampah dan siap untuk dibakar. Cara pembakaran insenerator ini dengan menumpukkan kayu di dalam tungku insenerator kemudian disiram dengan minyak tanah. Pengambilan sampah dilakukan oleh petugas sampah di sekitar daerah jalan Purnama, Jalan Mekar, Jalan Suprapto dan sekitarnya.

2.2.2.5 Pembuangan Fasilitas pembuangan sampah di Kota Pontianak terdiri dari satu unit TPA (tempat pembuangan sampah akhir) yang berlokasi di Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, dengan luas lahan efektif 26,6 Ha. Jarak TPA Batu Layang dari pusat Kota kurang lebih sejauh 15 km dan jarak dari badan air penerima (Sungai Kapuas) ke TPA sekitar kurang lebih 3 km. Kondisi Topografi TPA relative datar dan jarak TPA dengan pemukiman penduduk kurang lebih 2 km, dengan lahan TPA yang memiliki jenis tanah bergambut. Rata-rata sampah yang masuk ke TPA setiap harinya sekitar 300 ton/hari. TPA Batulayang menerapkan sistem lahan urug terkendali atau

controled landfill manajemen dan open dumping dan sejak tahun

1996 telah menampung 300.000 ton sampah yang menumpuk hampir setinggi lima meter, ditambah masuknya sampah baru rata 250-300 ton/hari. Pengelolaan sampah dengan sistem ini memerlukan dana cukup besar. Pemko Pontianak berharap TPA menjadi tempat yang nyaman dan hijau. Saat ini kondisi TPA Batulayang mulai tertata, tidak berbau, tidak berbahaya (mengandung gas) dan volumenya mulai berkurang karena saat tumpukan sampah mencapai 2 meter segera ditutup dan dipadatkan lagi. Tumpukan sampah dibagi dalam beberapa cel (cel A dan cel B) untuk diteruskan pada tahap selanjutnya, yaitu pembakaran gas. Pengumpulan gas yang diperoleh dapat digunakan sebagai tenaga listrik dan bahan bakar untuk

menggerakkan generator mesin sehingga tidak perlu

menggunakan solar.

Program ini juga berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar TPA khususnya pemulung, tenaga mereka dibutuhkan sebagai pekerja harian apabila ada perkerjaan di TPA, seperti