BAB II LANDASAN TEORI

2.1.Wellbeing

2.1.1. Pengertian wellbeing

Menurut WHO (The World Health Organization) definisi dari sehat adalah keadaan utuh psikis, mental, dan kesejahtaeraan sosial dan bebas dari penyakit atau kelemahan. Bagi anak wellbeing adalah dasar dari fungsi perspektif yang mana kondisi kesehatan mereka mengizinkan mereka untuk ikut serta beraktivitas setiap hari, seperti di sekolah, bagaimana mereka membutuhkan bertemu dengan yang lain, dan bagaimana mereka dapat mengembangkan kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan orang dewasa di lingkungan. Wellbeing melibatkan frekuensi positif emosional, sepeti sukacita dan kebanggaan, dan frekuensi negatif emosional seperti marah dan sedih (Fiorelli & Russ, 2012). Wellbeing anak diperhatikan dengan kesehatan fisik bagus, merasa bahagia, memiliki hubungan sosial positif (Myr & Ulrich, dikutip dalam Guss dkk, 2016).

UNICEF menekankan bahwa anak membutuhkan tempat untuk melakukan pekerjaan rumah, pendidikan sosial dan pengetahuan ekonomi yang akan berkontribusi untuk penilaian kebutuhan pendidikan yang berhubungan dengan anak dan lingkungan tempat tinggal mereka; kewarganegaraan yang didasari pada

ideologi politik dan hak-hak. UNICEF menjelaskan ada 6 dimensi wellbeing pada anak (dalam Ben-Arieh, 2014)

1. Kesejahteraan jasmani 2. Kesejahteraan pendidikan

3. Hubungan keluarga dan teman sebaya 4. Perilaku dan resiko

5. Subjective wellbeing

Berikut indikator nasional Amerika wellbeing pada anak (Land, dikutip dalam Ben-Arieh, 2014) :

1. Keluarga dan lingkungan sosial 2. Keadaan ekonomi

3. Pemeliharaan kesehatan

4. Lingkungan fisik dan keamanan 5. Perilaku

6. Pendidikan 7. Kesehatan

Sehingga dapat disimpulkan bahwa wellbeing pada anak adalah kondisi dimana mengizinkan mereka untuk beraktivitas setiap hari (keadaan sehat), seperti di sekolah, bertemu dengan yang lain, dan bagaimana mereka dapat mengembangkan kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan orang dewasa di lingkungan, dukungan keluarga dan ekonomi serta keadaan fisik lingkungan di sekitar anak.

2.1.2. Wellbeing anak dalam konteks pendidikan

Dalam konteks pendidikan, wellbeing telah diidentifikasi sebagai hasil / outcome dan proses melalui fasilitas yang dibutuhkan anak untuk kemajuan semua hasil belajar dan perkembangan (Mashfrod-Scott dkk, 2012). Wellbeing pada anak sebenarnya adalah bagaimana pendidikan di awal usia anak karena pendidikan merupakan hal terbaik yang dapat mempromosikan anak-anak mengenai wellbeing (Mashfrod-Scott dkk, 2012).

Menurut Robet (dikutip dalam Marbina dkk, 2015) WellBeing adalah perasaan baik-baik saja pada diri sendiri dan orang lain, mampu coping. Wellbeing dikaitkan dengan hubungan dan keterlibatan (Departement of Education, Children’s Services,; Laevers,; NICHD Early Child Care Reasearch Network, dikutip dalam Mashford-Scott dkk, 2012); perkembangan disposisi belajar yang positif dan perilaku belajar (Bernad, Domininguez et al. dikutip dalam Mashford-Scott dkk, 2012); hubungan positif dengan teman dan guru (Ladd et al., dikutip dalam Mashford-Scott dkk, 2012); dan coping yang berhasil dengan perubahan dari masa kecil dan remaja (Bernard et al,; Pugh,; Roberts,; Vollotton & Ayoubb, dikutip dalam Mashford-Scott dkk, 2012).

Dalam acara diskusi publik mengenai masalah wellbeing siswa menunjukkan bahwa wellbeing siswa yaitu merasa sehat dan aman di sekolah (Obama, 2008; The White House; dikutip dalam Gibbsons & Silvia, 2008). Selain itu acara tersebut memberikan dukungan untuk mendukung 5 kunci wellbeing pada anak yaitu menjadi sehat, tetap aman, nyaman dan terpenuhi, serta membuat

kontribusi positif dan terpenuhi kesejahteraan ekonominya (DCSF, dikutip dalam Gibbsons & Silvia, 2008).

Indikator wellbeing disposisi dan keterampilan diidentifikasikan di berbagai studi penelitian terkait dengan lintas belajar anak (Shonkoff & Phillips, dikutip dalam Marbina dkk, 2015) , mengidentifikasikan berbagai keterampilan sosial dan emosional yang dibutuhkan untuk berhasil masuk sekolah: percaya diri, kemampuan untuk mengembangkan hubungan positif dengan teman sebaya dan orang dewasa, konsentrasi dan ketekunan, serta kemampuan untuk memecahkan tantangan sosial dan komunikasi yang efektif mengenai emosi. Menurut Bertram & Pascal (dikutip dalam Marbina dkk, 2015) diuraikan ada 4 kunci wellbeing sosial emosional yang diperlukan sebagai pediktor untuk keberhasilan sekolah: kemandirian, kreativitas, motivasi diri, dan ketahanan.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa wellbeing anak dalam konteks pendidikan merupakan kemampuan anak/ outcome yang ada pada anak seperti mandiri, percaya diri, kemampuan untuk memecahkan masalah/ coping, perkembangan belajar yang positif, hubungan positif dengan teman sebaya dan orang dewasa terutama guru, merasa sehat dan aman di lingkungan belajar.

2.1.3. Indikator Wellbeing Anak dalam Konteks Pendidikan

Dalam Penelitian Guss dkk (2016) indikator wellbeing anak dalam konteks pendidikan khususnya usia dini dapat dilihat melalui bahasa anak yang baik sehingga mudah memahami dalam lingkungan belajar, kesiapan anak untuk sekolah, dan outcomes anak yang positif berupa outcomes perilaku, outcomes

sosial emosi, outcomes kesehatan berupa kesehatan anak baik, tidak ada masalah kesehatan

Sedangkan menurut DECS (dikutip, dalam Shallow & Whitington, 2014) wellbeing anak dalam konteks pendidikan berupa outcomes sosial dan emosi:

1. Kebahagiaan dan kepuasan - Anak-anak percaya diri dalam diri mereka ... menikmati kesenangan dan humor dan terlibat dalam pengalaman dengan antusias. Mereka dengan senang hati mengungkapkan kebutuhan mereka, ide-ide dan perasaan, [dan] terlibat dalam kegiatan, interaksi dan bermain. Mereka mengambil risiko dipertimbangkan. Anak-anak mengenali dan mengatur emosi mereka sendiri.

2. fungsi Sosial - Anak-anak menunjukkan inisiatif sosial. Mereka meraih dan menarik orang lain, yang menerima dan responsif terhadap rangsangan atau saran dan bernegosiasi secara efektif. Anak-anak adalah tegas, fleksibel dan mengelola emosi mereka. Mereka bekerja sama dan menerima batas.

3. Disposisi - Anak-anak terbuka dan menerima, menemukan kesenangan dalam mengeksplorasi dan waspada, sadar, dan penasaran. Anak-anak bertahan dengan optimisme dan tidak mudah terganggu saat berkonsentrasi.

2.1.4. Faktor wellbeing anak pada lingkungan belajar/ sekolah

Konsep lebih luas yang membahas wellbeing dalam kaitannya peran pendidikan yaitu sekolah dikembangkan oleh Konu & Rimpela (dikutip dalam Susetyo, 2015), konsep Konu & Rimpela cukup komperhensif untuk dijadikan acuan wellbeing siswa dengan melibatkan orang tua (keluarga) dan masyarakat sekitar yang teprogram dalam rentang waktu sejak siswa masuk sampai menyelesaikan masa belajar di sekolah (Susetyo, 2015) .

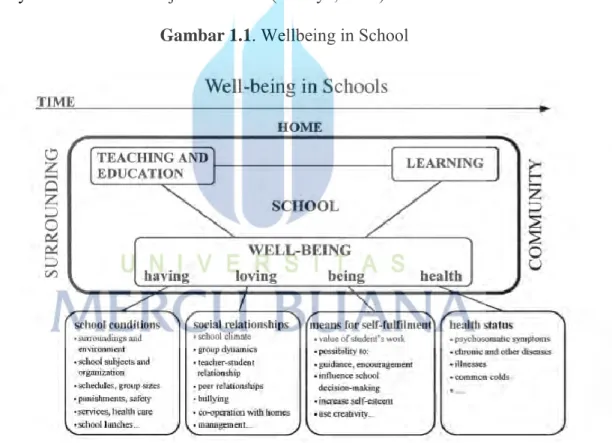

Gambar 1.1. Wellbeing in School

Wellbeing berkaitan dengan kebutuhan dasar yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan having (memiliki), loving (mencintai), being (ada), dan health (kesehatan). Pengembangan wellbeing di ranah pendidikan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu kondisi sekolah (school conditions), hubungan sosial (social

relationship), pemenuhan/ pengembangan diri (means for self-fulfilment), status kesehatan (health status).

1. Kondisi sekolah (school conditions)

Kondisi sekolah/ kondisi pendidikan pada anak tersusun dari bebeapa variabel diantaranya, lingkup sekitar dan lingkungan sekolah, mata pelajaran, jadwal pelajaran, organisasi, keamanan sekolah, pelayanan kesehatan, psikologis.

2. Hubungan sosial (social relationship)

Dimensi hubungan sosila meliputi variabel iklim sekolah (kualitas hubungan guru-siswa, kualitas pembelajaran), hubungan teman sebaya, hubungan dengan rumah/ keterlibatan orang tua, perasaan aman dan kenyamanan dengan lingkungan sekitar.

3. Pemenuhan/ pengembangan diri (means for self-fulfilment)

Dimensi sarana pemenuhan diri bisa disebut juga outcome/ kemampuan pada anak tediri dari penghargaan, kemampuan anak untuk melakukan sesuatu, keterkaitan pengambilan keputusan, harga diri, pengembangan kreativitas, peluang anak untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan bakat.

4. Status kesehatan (health status)

Dimensi status kesehatan berupa kesehatan mental, kesehatan fisik, dan tidak adanya gejala psikosomatis.

2.2.Anak Prasekolah 2.2.1. Pengertian

Menurut UNESCO anak usia dini merupakan kelompok anak yang berada pada usia 0-8 tahun. Hal ini berbeda dengan pengertian anak usia dini pada Undang-Undang I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 14 bahwa anak usia dini diartikan sebagai anak yang berusia lahir (0 tahun) sampai dengan 6 tahun. Perbedaan ini terletak pada prinsip pertumbuhan dan perkembangan anak, dimana usia 6-8 tahun merupakan usia peralihan dari masa anak-anak yang masih memerlukan bantuan ke masa anak-anak yang mulai mampu mandiri, dari segi fisik maupun psikis. Itulah sebab mengapa UNESCO menetapkan rentang usia 0-8 tahun masih berada pada early childhood education atau PAUD. Sedangkan di Indonesia anak berusia 6 tahun ke atas sudah berada pada jalur pendidikan dasar (elementary school) (Wiyani, 2014).

Menurut Wiyani (2014) ada tiga tahapan yang dilalui anak usia dini, yaitu: 1. Masa bayi (0-12 bulan)

2. Masa kanak-kanak/batita (1-3 tahun) 3. Masa prasekolah (3-6 tahun)

Berikut Early Childhood Education an Development in Indonesia membagi program anak (UNESCO, 2005; dalam Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2004-2009):

1. TK (kindergarten) 4-6 tahun 2. RA (islamic preschool) 4-6 tahun

3. KB (playgroup) 2-6 tahun 4. TPA (childcare) 3-6 tahun

Anak usia prasekolah adalah anak berusia 3-6 tahun yang merupakan sosok individu, makhluk sosial kultural yang sedang mengalami suatu proses perkembangan yang sangat fundamental bagi kehidupan selanjutnya dengan memiliki sejumlah potensi dan karakteristik tertentu (Snowman, dikutip dalam Padmonodewo, 2003). Sedangkan menurut Hurlock (dikutip dalam Padmonodewo, 2003) usia prasekolah adalah usia 3-5 tahun dan merupakan kurun yang disebut sebagai masa keemasan (the golden age).

Dapat disimpulkan bahwa anak berusia 0-2 tahun merupakan masa bayi, sedangkan anak prasekolah berusia 3-6 tahun. Pada usia tersebut anak mulai diperkenalkan dan berinteraksi dengan orang-orang dan lingkungan disekitarnya.

2.2.2. Tugas Perkembangan Anak Prasekolah (4-6 tahun)

Anak usia dini usia tiga, empat, dan lima tahun biasanya penuh energi, antusiasme dan rasa ingin tahu, tampak selalu bergerak terutama pada hal yang menarik perhatian mereka. Kreativitas dan imajinasi muncul dalam segala bentuk, dari drama, seni hingga bercerita. Kosakata dan keterampilan intelektual berkembang pesat, memungkinkan anak untuk mengeksperesikan pendapat. Anak usia dini merupakan masa emas yang hanya datang sekali dan tidak dapat diulang, sekitar 50% kecerdasan orang dewasa terjadi pada usia 4 tahun, dimana masa ini anak mudah menerima berbagai stimulus dari lingkungannya, berikutnya 30% pada usia 8 tahun, kemudian 20% sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa

kedua. Ini berarti bahwa perkembangan pada usia 0-4 tahun sama dengan perkembangan pada usia 4-18 tahun, untuk itu anak usia dini perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari semua pihak (Wiyani, 2014). Anak pra sekolah sangat percaya pada pendapat mereka sendiri, namun memiliki perasaan kebutuhan akan orang lain dan mulai ada pengendalian terhadap perilaku sendiri (Denham dkk, dikutip dalam Wiyani, 2014). Berikut tugas perkembangan anak usia dini pada usia prasekolah 4-6 tahunn menurut Wiyani, (2014):

1. Perkembangan Fisik-Motorik

Perkembangan fisik-motorik pada anak prasekolah terbagi menjadi dua yaitu perkembangan Anatomis dan perkembangan fisiologis ;

a. Perkembangan Anatomis

Masa kanak-kanak sekitar 12-15 kg dan tinggi sekitar 90-120 cm,. Selanjutnya kecepatan menurun hingga menetap; Proporsi tinggi kepala dan badan pada masa bayi dan anak sekitar 1:4.

b. Perkembangan Fisiologis

Pada perkembangan ini ditandai dengan adanya perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem kerja tubuh, seperti kontraksi otot, peredaran darah, pernafasan, persyarafan, sekresi kelenjar, pencernaan. Perkembangan fisik mengikuti prinsip cephalocaudal, yaitu kepala dan bagian atas tubuh lebih dahulu berkembang, sehingga bagian atas tampak lebih besar daripada bagian bawah. Hal itu dapat dilihat pada bayi dan anak-anak, bentuk

tubuh mereka berbeda dengan orang dewasa yang mana kepala mereka tampak lebih besar jika dibandingkan bagian tubuh yang lain. Terlihat bahwa badan bagian atas berkembang lebih lambat daripada bagian bawah, anggota-anggota badan relatif masih pendek, sedangkan kepala dan perut relatif besar.

Keterampilan motorik pada usia prasekolah sangat dipengaruhi oleh perkembangan fisiknya, baik perkembangan fisik anatomis maupun fisiologis. Keterampilan motorik pada usia prasekolah meliputi koordinasi fungsional antara persyarafan dan otot. Ada dua kemampuan motorik utama bersifat universal yang harus dikuasai oleh bayi atau anak-anak, yaitu berjalan (walking) dan memegang benda (prehension). Pada kemampuan motorik kasar anak usia dini dapat melakukan gerakan badan dengan kasar atau keras, seperti merangkak, berjalan, berlari, melompat, melempar, dan berjongkok. Sedangkan motorik halus, anak usia dini melibatkan mata dan tangan untuk dapat melakukan kegiatan dengan tangan, seperti menggenggam, merobek, menggunting, melipat, mewarnai, menggambar, menulis, menumpuk mainan, dan sebagainya.

2. Perkembangan Kognitif

Perkembangan kognitif pada anak usia prasekolah dapat diartikan perubahan psikis yang memengaruhi kemampuan berpikir anak usia prasekolah. Dengan kemampuan ini anak usia prasekolah dapat mengeksplorasi dirinya sendiri, orang lain, hewan dan tumbuhan, serta benda yang ada di sekitar mereka. Menurut Piaget bahwa pemikiran anak berkembang menurut tahap-tahap atau periode-periode. Pada anak usia prasekolah terletak pada tahap perkembangan pra operasional (2-7 tahun), dimana anak mampu berpikir dengan penginderaan dan

persepsinya pada benda nyata secara meterialistik dan secara simbolik. Yang berarti bahwa pada tahap ini anak sudah bisa mendeskripsikan berbagai hal tanpa adanya benda tersebut. Menurut Piaget, simbol yang terpenting adalah kata-kata yang diucapkan lalu dituliskan. Pengetahuan tentang simbol, membuat anak mampu mengingat bentuk, kualitas, dan membicarakan orang dengan orang lain.

Tahap pra Operasional anak prasekolah memiliki beberapa kelemahan menurut Piaget, diantaranya yaitu :

1. Centration

Anak hanya berpikir satu aspek, tidak menghiraukan aspek lain sehingga anak sering mengambil kesimpulan yang tidak logis. Misalnya dua baris kancing diletakkan secara berhadapan dalam jumlah sama, namun salah satu baris direnggangkan, maka anak akan berpikir bahwa baris renggang memiliki jumlah kancing lebih banyak karena tampak lebih panjang.

2. Irreversibility

Kegagalan anak untuk mengerti kejadian bisa terjadi secara bolak-balik. Misalnya, ada dua gelas dengan volume air yang sama dengan gelas sama. Kemudian air dituangkan pada masing-masing gelas A dan B, gelas A pendek dan lebar, gelas B tinggi dan langsing. Dengan volume air yang sama, air pada gelas pertama dituangkan pada masing-masing gelas A dan gelas B, maka anak akan melihat bahwa air pada gelas B akan tampak lebih banyak dibandingkan air gelas pertama. Ini disebabkan karena anak belum bisa melihat kejadian dapat diulang.

3. Terpaku pada keadaan daripada perubahan

Anak belum bisa melihat proses yang terjadi, dilihat dari percobaan gelas yang telah dijelaskan diatas, bahwa anak tidak melihat proses penuangan kedua gelas pertama ke masing-masing gelas A dan B, namun melihat keadaan akhir bahwa gelas B terlihat lebih banyak karena lebih tinggi.

4. Egosentrisme

Egosentrisme merupakan ketidakmampuan anak untuk melihat masalah dari sudut pandang orang lain. Dapat mengerti suatu masalah dari sudut pandangnya sendiri karena keterbatasan pemikiran. Untuk itu sangat sulit bagi orang dewasa untuk memahami dengan benar apa kemauan anak karena jika ditanya akan menghasilkan jawaban yang orang dewasa kurang memahaminya.

3. Perkembangan Bahasa

Bahasa adalah suatu bangunan sosial. Anak-anak belajar bahasa dari berinteraksi dengan orang lain disekitar mereka (Neuman & Rosko, dikutip dalam Seefeldt & Barbaa 2008). Pada waktu anak-anak mencapai usia tiga tahun, mereka biasanya memiliki 2000 sampai 4000 kata dalam perbendaharaan kata mereka dan mulai mengerti stuktur bahasa. Anak-anak usia empat dan lima tahun mengucapkan kalimat dengan tiga sampai empat kata dan menyatakan keinginan dan kebutuhan mereka lewat bahasa. Perkembangan bahasa meliputi pengembangan aspek mendengar, berbicara, menulis dan membaca. Berdasarkan karakterisitik anak usia dini, aspek kemampuan bahasa yang paling utama dikembangkan adalah kemampuan mendengar dan berbicara.

Pada usia empat tahun, perkembangan bahasa anak-anak meledak. Perbendaharaan kata mereka mencakup sekitar 4000 sampai 6000 kata, mereka mencakup sekitar kalimat lima sampai enam kata. Mereka menggunakan bahasa untuk menyampaikan pikiran, kebutuhan, dan permintaan mereka. Bagaimanapun, kadang-kadang mereka berusaha mengomunikasikan lebih daripada yang mampu dilakukan perbendaharaan kata bagi mereka dan memperluas kata-kata untuk menciptakan makna baru (Snow, Burns & Griffin, dikutip dalam Seefeldt & Barbaa A. Wasik. 2008).

Bahasa anak-anak usia lima tahun berkembang terus dan perbendaharaan kata meluas sampai 5000 ke 8000 kata. Jumlah kata dalam kalimat bertambah, dan struktur kalimat menjadi lebih rumit. Sebagai hasil umpan balik dari orang dewasa, anak-anak usia lima tahun mulai mengurangi pemakaian perluasan peraturan atas kata kerja dan bentuk jamak, seringkali mengoreksi kekeliruan mereka sendiri. Anak-anak usia lima hingga enam tahun menjadi semakin pintar dalam kemampuan mereka mengomunikasikan gagasan dan perasaan mereka dengan kata-kata (Nino & Snow dikutip dalam Seefeldt & Barbaa, 2008). Anak-anak lima tahun juga senang bicara. Mereka juga belajar kebiasaan bercakap-cakap dan agak jarang memotong perbercakap-cakapan, belajar antre, dan mendengarkan orang lain yang sedang bicara. Pada usia ini, anak-anak senang menggunakan bahasa untuk meragakan pemainan dan cerita. Lewat cara ini mereka menunjukkan kemampuan mereka menggunakan model biasa dalam berkomunikasi, lengkap dengan nada tinggi rendah suara dan perubahan kata kerja.

4. Perkembangan Sosial Emosi

Pada usia 3-4 tahun yang dapat anak lakukan yaitu, pertama, bersabar menunggu antrean. Kedua, bereaksi terhadap hal-hal yang dianggap tidak benar misalnya marah jika diganggu atau diperlakukan berbeda. Ketiga, memperlihatkan reaksi menyesal saat melakukan kesalahan. Keempat, menunjukkan sikap toleransi sehingga mampu bekerja dalam dan dengan kelompok. Dalam usia ini anak menjalin hubungan dengan teman mulai meningkat, anak mampu bekerja sama, anak mulai mengenali mana yang benar dan mana yang salah, mulai memahami tentang berbohong dan mengapa tidak boleh berbohong, serta memahami tentang kesalahan, mengapa berbuat salah dan apa yang harus dilakukan dari kesalahannya.

Pada usia 4-5 tahun anak sudah lebih stabil, anak mulai memahami adanya aturan, bahkan tidak hanya saat bermain, tetapi juga saat berperilaku di rumah karena anak ingin agar perilakunya dapat diterima oleh orang tua dan teman-temannya. Hal ini menjadikan anak mau berbagi, menolong, dan membantu orang tua serta temannya. Selanjutnya pada usia 5-6 tahun anak lebih menunjukkan sikap toleransinya, kooperatifnya dan mengekspresikan emosi serta dapat memahami peratuan dan disiplin. Pada usia ini anak juga sudah bisa mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya lingkungannya, baik di rumah, sekolah dan lingkungan masyarakat.

5. Perkembangan Moral dan Agama

Perkembangan moral dan agama pada anak prasekolah mencakup perubahan psikis, dimana anak dapat mengetahui mana perilaku yang baik yang

harus dilakukan dan mengetahui mana perilaku buruk yang harus dihindari berdasarkan norma-norma yang berlaku. Norma tersebut bisa berasal dari masyarakat disebut juga norma sosial, dan juga bisa berasal dari norma agama.

Secara umum tugas perkembangan anak prasekolah dapat diuraikan sebagai berikut (Allen & Marotz, 2010) :

a. Usia 4 tahun

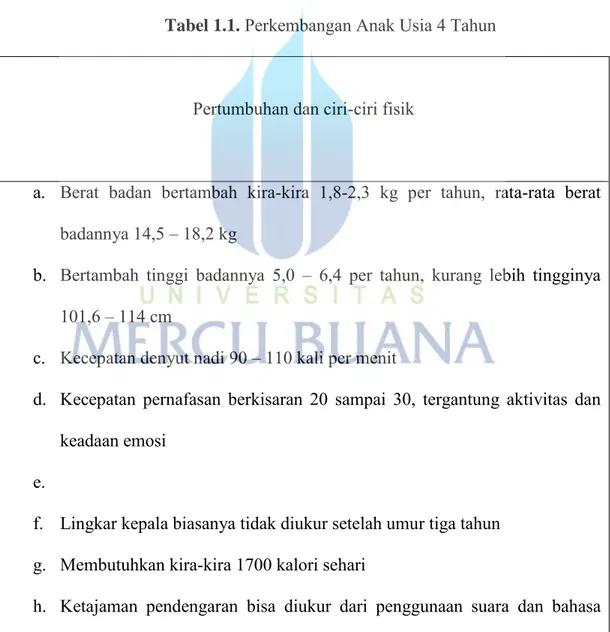

Tabel 1.1. Perkembangan Anak Usia 4 Tahun

Pertumbuhan dan ciri-ciri fisik

a. Berat badan bertambah kira-kira 1,8-2,3 kg per tahun, rata-rata berat badannya 14,5 – 18,2 kg

b. Bertambah tinggi badannya 5,0 – 6,4 per tahun, kurang lebih tingginya 101,6 – 114 cm

c. Kecepatan denyut nadi 90 – 110 kali per menit

d. Kecepatan pernafasan berkisaran 20 sampai 30, tergantung aktivitas dan keadaan emosi

e.

f. Lingkar kepala biasanya tidak diukur setelah umur tiga tahun g. Membutuhkan kira-kira 1700 kalori sehari

h. Ketajaman pendengaran bisa diukur dari penggunaan suara dan bahasa yang tepat serta respons yang tepat dari anak terhadap pertanyaan atau

instruksi

i. Ketajaman pengelihatan 20/30 seperti yang diukur dari tabel mata Snellen

Perkembangan motorik

a. Berjalan pada garis lurus b. Melompat dengan satu kaki

c. Mengayuh dan mengemudikan mainan beroda dengan percaya diri; belok, menghindari rintangan dan kendaraan lain yang lewat

d. Menaikki tangga, memanjat pohon dan mainan yang bisa dipanjat di taman bermain

e. Melompat setinggi 12,5- 15 cm ; mendarat dengan dua kaki bersama-sama f. Berlari, memulai, berhenti dan bergerak mengelilingi rintangan dengan

mudah

g. Melempar bola dengan ayunan atas; dengan jangkauan dan ketepatan yang semakin baik

h. Membangun menara dengan sepuluh balok atau lebih

i. Membentuk benda atau sesuatu dari lempung ; kue, ular, binatang sederhana

j. Memegang krayon atau spidol dengan menggunakan genggaman kaki tiga k. Mewarnai dan menggambar dengan tujuan tertentu ; gagasan di kepalanya

tetapi sering masih bermasalah dalam mewujudkannya, lalu menyebut hasil kreasinya sebagai gambar lain

m. Merangkai manik-manik kayu kecil

Perkembangan perseptual-kognitif

a. Menumpuk paling sedikit lima kubus yang ukurannya bertahap dari yang terbesar sampai terkecil, membangun piramida

b. Mengetahui perbedaan dua kata yang pengucapannya mirip; kaki-daki, tembok-gembok

c. Bisa menyebutkan delapan belas sampai dua puluh huruf besar; beberapa anak mampu menuliskan namanya sendiri

d. Mulai membaca buku sederhana, seperti buku huruf dan angka yang banyak gambar

e. Menyukai dan memilih cerita

f. Senang mempermainkan kata, menciptakan bahasa yang terdengar lucu g. Mengerti konsep paling tinggi, tebesar, sama dan lebih

h. Hafal hitungan sampai 20 atau lebih

i. Mengenali dan menunjukkan bagian dari puzzle yang hilang (gambar orang, mobil, binatang)

Perkembangan berbicara dan berbahasa

a. Menggunakan preposisi di atas, di dalam, dan di bawah b. Menggunakan kata ganti kepunyaan secara konsisten

d. Mengucapkan struktur kalimat yang lebih kompleks e. Pengucapan hampir seluruhnya bisa dipahami

f. Mulai menggunakan kata kerja bentuk lampau dengan tepat

g. Membicarakan kegiatan, kejadian dan orang yang tidak terjadi atau tidak ada di sekitarnya

h. Mengubah intonasi suara dan struktur kalimat disesuaikan dengan pemahaman pendengarannya

i. Mengucapkan nama depan dan belakang, jenis kelamin, nama saudara kandung, dan kadang-kadang nomor telepon rumah

j. Menjawab dengan tepat bila diberi pertanyaan

k. Mengucapkan sajak dan menyanyikan lagu sederhana

Perkembangan personal-sosial

a. Bersikap terbuka dan ramah; kadang terlalu antusias

b. Suasana hatinya sering berubah dan tidak bisa diprediksikan; bisa tertawa selama satu menit, kemudian menangis

c. Bercakap-cakap dan menunjukkan emosi yang kuat dengan teman bayangannya; mempunyai teman yang tidak bisa terlihat adalah hal wajar d. Membual, membesar-besarkan dan membelokkan kenyataan dengan cerita

karangan atau mengaku berani e. Bekerja sama dengan orang lain f. Bangga apabila menyelesaikan sesuatu

h. Memaksa untuk mencoba melakukan sesuatu sendiri namun bisa menjadi frustrasi

i. Ikut berpartisipasi dalam bermain peran menjadi dokter, suster, guru atau profesi lain

j. Sering lebih mengandalkan ucapan lisan daripada agresi fisik (teriak) tidak memukul

k. Memanggil nama dan celaan untuk menyingkirkan anak lain

l. Membangun hubungan yang dekat dengan teman bermain (sahabat)

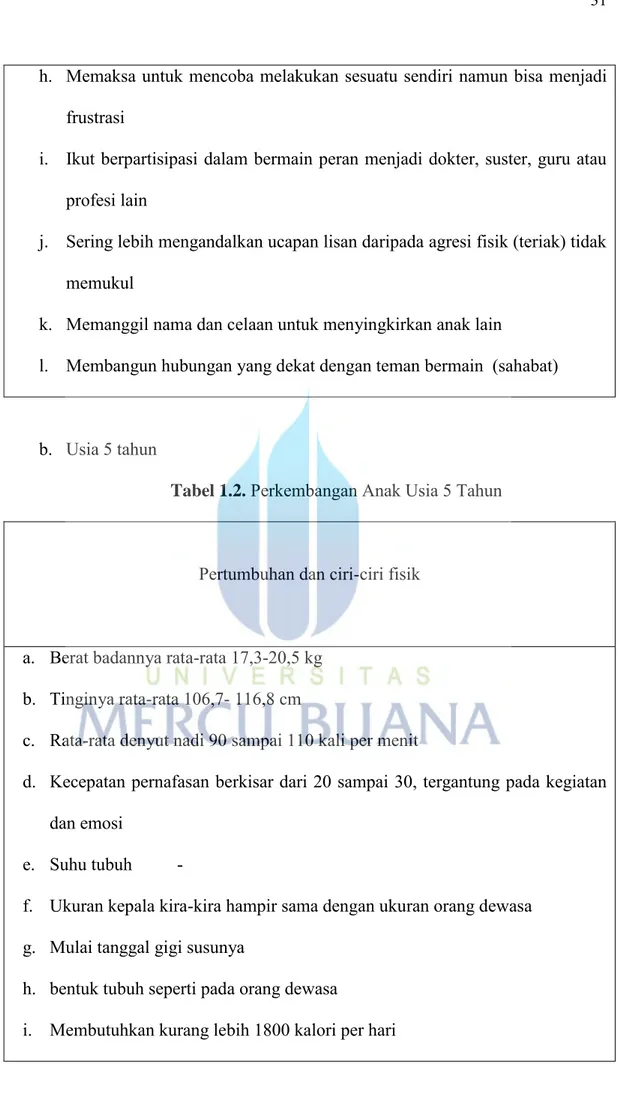

b. Usia 5 tahun

Tabel 1.2. Perkembangan Anak Usia 5 Tahun

Pertumbuhan dan ciri-ciri fisik

a. Berat badannya rata-rata 17,3-20,5 kg b. Tinginya rata-rata 106,7- 116,8 cm

c. Rata-rata denyut nadi 90 sampai 110 kali per menit

d. Kecepatan pernafasan berkisar dari 20 sampai 30, tergantung pada kegiatan dan emosi

e. Suhu tubuh -

f. Ukuran kepala kira-kira hampir sama dengan ukuran orang dewasa g. Mulai tanggal gigi susunya

h. bentuk tubuh seperti pada orang dewasa

j. Ketajaman penglihatan dan penglihatan teropong sudah berkembang dengan baik

Perkembangan motorik

a. Berjalan mundur, melangkah, dari tumit ke jari kaki

b. Berjalan naik dan turun tanpa dibantu, dengan kaki melangkah saling bergantian

c. Belajar berjungkir balik (harus diajarkan cara yang benar untuk menghindari cedera)

d. Menyentuh jari kaki tanpa menekuk lututnya e. Meniti di atas balok

f. Belajar untuk melompat dengan menggunakan satu kaki g. Menangkap bola yang dilempar dengan jaak 3 kaki

h. Mengendarai sepeda roda tiga atau mainan beroda dengan cepat dan terampil i. Melompat maju sepuluh kali tanpa terjatuh

j. Berdiri di atas satu kaki dengan baik selama sepuluh detik

k. Membangun rakitan tiga dimensi dengan menggunakan kubus-kubus kecil l. Menggambar atau menulis berbagai bentuk dan huruf

m. Menunjukkan pengendalian yang cukup baik pada pensil atau spidol n. Menggunting baris

o. Mengembangkan dominasi tangan pada hampir seluruh kegiatan

a. Membentuk segiempat dari dua potongan segitiga b. Membangun undakan dari balok-balok kecil

c. Mengerti dan menunjukkan konsep berbentuk dan berukuran sama d. Mengelompokkan bermacam-macam benda dalam satu persamaan e. Mengerti konsep terkecil dan terpendek, tinggi, besar

f. Menyebutkan benda dengan urutan letak tertentu

g. Berhitung dengan mengeluarkan suara sampai angka 20 dan lebih h. Mengenali angka 1 sampai 10

i. Memahami konsep lebih banyak dan sedikit j. Mengerti istilah gelap, terang

k. Menghubungkan jam dengan jadwal sehari-hari

l. Mengenali dan menyebutkan satuan uang; mulai menabung m. Memahami huruf besar maupun kecil

n. Menanyakan pertanyaan tiada henti, mengapa? Apa? Dimana? Kapan? o. Ingin belajar banyak hal baru

Perkembangan berbicara dan berbahasa

a. Menguasai 1500 kosakata atau lebih

b. Menceritakan cerita yang yang sudah ia kenal ketika melihat gambar buku c. Menyebutkan kegunaan sesuatu atau benda

d. Memahami lelucon sederhana, mengarang dan teka-teki

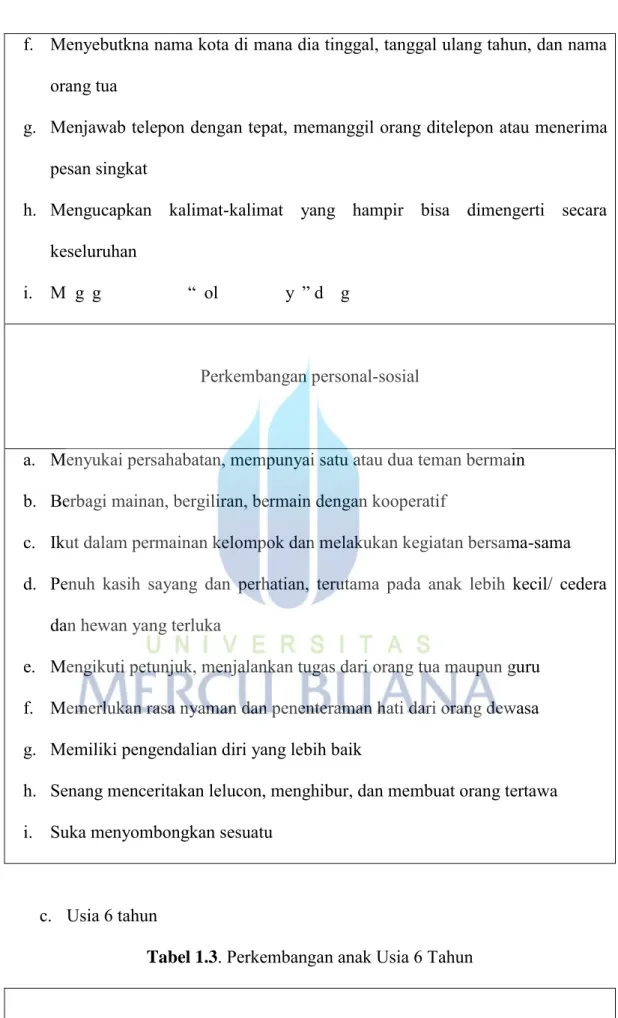

f. Menyebutkna nama kota di mana dia tinggal, tanggal ulang tahun, dan nama orang tua

g. Menjawab telepon dengan tepat, memanggil orang ditelepon atau menerima pesan singkat

h. Mengucapkan kalimat-kalimat yang hampir bisa dimengerti secara keseluruhan

i. M g g “ ol y ” d g

Perkembangan personal-sosial

a. Menyukai persahabatan, mempunyai satu atau dua teman bermain b. Berbagi mainan, bergiliran, bermain dengan kooperatif

c. Ikut dalam permainan kelompok dan melakukan kegiatan bersama-sama d. Penuh kasih sayang dan perhatian, terutama pada anak lebih kecil/ cedera

dan hewan yang terluka

e. Mengikuti petunjuk, menjalankan tugas dari orang tua maupun guru f. Memerlukan rasa nyaman dan penenteraman hati dari orang dewasa g. Memiliki pengendalian diri yang lebih baik

h. Senang menceritakan lelucon, menghibur, dan membuat orang tertawa i. Suka menyombongkan sesuatu

c. Usia 6 tahun

Pertumbuhan dan ciri-ciri fisik

a. Tinggi badan rata-rata; perempuan 105-115 cm, laki-laki 110-117,5 cm b. Berat badan rata-rata; perempuan 19,1-22,3 kg, laki-laki 17,3-21,4 kg c. Pertumbuhan berjalan lambat tapi stabil

d. Bertambahnya berat badan menunjukkan bertambahnya massa otot secara signifikan

e. Kecepatan denyut nadi 80 per menit, kecepatan pernafasan 18 sampai 28 hela nafas per menit, mirip dengan orang dewasa

f. Tumbuh tampak lebih ramping karena tulang panjang pada tangan dan kaki mulai pada fase tumbuh pesat

g. Tanggal gigi bayi, gigi permanen mulai keluar h. Ketajaman penglihatan 20/20

i. Kemampuan hanya bisa melihat dengan jelas jarak jauh, ini karena perkembangan bentuk bola mata yang belum matang

j. Wajahnya mulai berkembang seperti orang dewasa k. Membutuhkan kurang lebih 1600-1700 kalori per hari

Perkembangan motorik

a. Kekuatan ototnya bertambah

b. Pengendalian keterampilan motorik halus dan kasar semakin baik, tepat c. Menyukai kegiatan fisik

e. Ketangkasan dan koordinasi mata-tangannya meningkat f. Menyukai membuat karya seni

g. Menulis angka dan huruf dengan tepat

h. Menggambar dengan menjiplak tangan atau benda lain i. Melipat dan menggunting kertas bentuk sederhana

j. Mengikat tali sepatu; beberapa anak masih susah payah melakukan kegiatan ini

Perkembangan perseptual-kognitif

a. Menunjukkan rentan konsentrasi yang semakin panjang; bertahan mengerjakan tugas dalam jangka waktu lebih lama

b. Memahami konsep, seperti petunjuk waktu sederhana (besok, hari ini, kemarin)

c. Menyebutkan musim dan hari raya dan kegiatannya

d. Menyukai tantangan puzzle, menghitung, mengelompokkan e. Mengenali beberapa kata dalam hati

f. Menyebutkan dan mengangkat tangan kanan, kirinya dengan benar g. Percaya pada sulap dan fantasi

h. Masih terbatas pemahamannya mengenai kematian dan sekarat

Perkembangan berbicara dan berbahasa

b. Bercakap-cakap seperti orang dewasa

c. Mempelajari lima sampai sepuluh kata baru setiap harinya, kosakata mencapai 10.000hingga 14.000 kata

d. Menggunakan bentuk kata kerja

e. Menggunakan bahasa bukan agresi atau tangisan

f. Berbicara sendiri sambil menentukan langkah-langkah untuk memecahkan masalah sederhana

g. Menirukan ucapan populer dan kata-kata kotor h. Senang menceritakan lelucon dan teka-teki i. Senang dibacakan cerita atau mengarang cerita j. Mampu belajar lebih dari satu bahasa

Perkembangan personal-sosial

a. Mengalami perubahan hati secara tiba-tiba

b. Menjadi lebih tidak bergantung pada orang tuanya karena lingkungan pertemanannya

c. Membutuhkan dan mencari persetujuan, pujian, perhatian d. Masih berpusat pada kepentingan sendiri

e. Mudah kecewa dan frustrasi oleh sesuatu (kegagalan)

f. Mengalami kesulitan untuk mengatur dan menenangkan dirinya g. Antusias ingin tahu tentang sekitarnya/ kejadian sehari-hari

h. Menunjukkan tidak adanya atau sedikit pemahaman mengenai etika perilaku dan standar moral; berbohong, menipu

i. Mengetahui kalau dirinya berbuat nakal, memandang baik dan buruk

j. Bisa menjadi sangat takut dengan halilintar, kegelapan, suara aneh, binatang.

Anak sangat penting bagi sebuah bangsa, karena anak merupakan penerus bangsa. Di Indonesia anak sangat dilindungi hak-haknya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Bab IX Pasal 28 yang mengatur tentang Perlindungan terhadap hak-hak anak dalam kelangsungan hidupnya dan diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi tentang jaminan pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya diskriminasi guna memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak. Karena anak merupakan penerus dan pemikul tanggung jawab cita-cita bangsa. Selain itu kesejahteraan anak juga tercantum pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 l 2 y ( ) y g w “A l d l d g d l d g d d l d g ” d g l 2 y ( ) w “A berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan, menghambat pertumbuhan d g y d g w j ”. P l d w j kedudukan anak, penyelenggaraan kesejahteraan anak, pendidikan anak, merupakan tanggung jawab orang tua dan keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Hak dasar anak menurut KHA 89/UU Pelindungan Anak 35/2014: 1. Hak Hidup, meliputi :

a. Hak mendapatkan identitas diri dan status kewaganegaraan b. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jasmani dan rohani

c. Hak untuk beribadah menurut agama dan keyakinan yang dianut 2. Hak tumbuh dan berkembang, meliputi :

a. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, rekreasi, dan bergaul

b. Hak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi 3. Hak berpartisipasi, meliputi :

a. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya

b. Hak mendapatkan, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya

4. Hak mendapatkan perlindungan, meliputi :

a. Perlindungan dan tindakan eksploitasi ekonomi dan seksual b. Penelantaran

c. Kekerasan dan penganiayaan d. Dan perlakuan salah lainnya

5. Hak sipil, politik, ekonomi sosial dan budaya, meliputi :

a. hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan

b. hak untuk dilindungi orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara c. hak anak-anak cacat untuk mendapatkan perawatan, pendidikan dan

pelatihan khusus

d. hak untuk beribadah, berpikir, berekspresi, sesuai dengan usia perkembangan intelektualitas anak

e. hak untuk mengetahui orang tua, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri

f. hak untuk mendapat perlindungan dari berbagai perlakuan buruk g. hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua yang bertentangan dengan

kehendak anak

h. hak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingat intelektualitas anak

i. hak untuk beristiahat, bergaul, dengan anak sebaya sesuai dengan minatnya

j. hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang layak

k. hak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa yang mengandung kekerasan

l. hak untuk dilindungi dari eksploitasi seksual, perdagangan anak dan narkoba

m. hak untuk bebas dari penyiksaan dan penghukuman yang tidak manusiawi

n. hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum

o. hak untuk diperlakukan secara manusiawi dalam proses peradilan pidana

p. hak atas bantuan hukum, untuk membela diri dan memperoleh keadilan di pengadilan anak yang bebas dan tidak memihak

q. hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan di lingkungan anak, baik yang dilakukan anak, guru serta institusi sekolah

Menurut Arist Merdeka Sirait (2016) alasan mengapa anak sangat penting untuk dilindungi adalah pertama anak adalah titipan dan anugerah Tuhan. Kedua

anak mempunyai hak hidup. Ketiga, anak adalah keberlangsungan Negara dan penerus Bangsa. Keempat, anak rentan terhadap segala bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran. Kelima, anak sebagai sosok yang lemah dan merupakan kelompok paling rentan dalam situasi apapun dalam keluarga, masyarakat dan negara. Terakhir, anak sebagai individu yang tidak mampu membela dan melindungi dirinya sendiri.

Dapat diambil kesimpulan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

2.3.Guru

2.3.1. Pengertian Guru

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar. Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpatisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dapat diartikan bahwa guru merupakan pendidik. Selanjutnya, menurut Undang-Undang No. 14 tahun 2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dapat disimpulkan bahwa guru adalah seorang pendidik dan pengajar, menjadi

panutan bagi anak didiknya, guna menjadikan anak-anak sebagai penerus bangsa dan negara yang cemerlang.

2.3.2. Tugas Guru

Menurut Winkel (2014) tugas guru sebagai berikut: 1. Sebagai pendidik

Seorang guru harus menuntun siswanya untuk mencapai tingkat kehidupan manusiawi yang lebih sempurna, guru juga harus sabar menghadapi siswa, memberikan pengertian, memberikan kepercayaan dan menciptakan suasana aman, maka seorang guru haruslah berempati yaitu menyelami alam pikiran dan perasaan siswa, menjadi seorang inspirator, yang memberikan semangat kepada siswa untuk berkembang lebih jauh, tanpa terpaku pada taraf kemampuan intelektual atau tingkat motivasi belajar siswa, juga menjadi seseorang yang tidak menuruti keinginan siswanya begitu saja. Guru sebagai figur, memberikan bimbingan, mengayomi serta mengetahui perkembangan siswanya, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih seperti penggunaan kesehatan jasmani, moralitas, tanggung jawab, kemasyarakatan, pengetahuan dan keterampilan.

Guru harus memperbaiki sikap dan tindakan siswa yang tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan, ini berarti bahwa guru harus mampu menggunakan hukuman atau penguat (reinforcement) dengan tepat, dilengkapi dengan penjelasan mengapa siswa disalahkan dan bagaimana tingkah laku siswa seharusnya dimana guru sebagai pendisiplin setiap aktivitas anak agar tingkah

laku anak tidak menyimpang dengan norma yang berlaku. Guru juga harus menciptakan hubungan yang harmonis dengan siswanya, seperti memahami karakteristik siswa sehingga dalam proses belajar mengajar guru dapat memahami keadaan siswa dan mengetahui apa yang harus dilakukan.

2. Guru sebagai didaktus

Guru harus memiliki kemampuan dalam mengajar dan mendidik, kemampuan dalam belajar-mengajar, kemampuan dalam menilai prestasi siswa, sehingga menimbulkan dampak positif bagi siswa. Kemampuan yang harus dimiliki guru antara lain; guru harus ahli dalam menggunakan berbagai prosedur seperti keuntungan dan kelemahan masing-masing prosedur, memahami sifat meteri pelajaran, tujuan pengajaran, dan memahami kebutuhan siswa. Keahlian dalam menguasai materi sangat memengaruhi dalam proses belajar, misalnya jika guru belum menguasai materi pelajaran, guru akan cenderung menggunakan metode ceramah, karena ceramah dapat dipersiapkan sehingga guru meresa lebih aman. Namun, jika guru mengusai materi guru akan cenderung menggunakan pengalaman-pengalaman konkret atau bisa menggunakan metode yang bervariasi. Selain itu guru juga harus bisa menggunakan gaya memimpin kelas dengan benar sesuai dengan kebutuhan, karena banyak bentuk dari gaya memimpin kelas yang kurang cocok pada keadaan tertentu. Pembagian gaya memimpin menurut Kurt Lewin diantaranya yaitu gaya otoriter; guru berisfat dominan, gaya demokratis; guru bertindak sebagai anggota bersama murid dan gaya laissez faire; guru membiarkan siswa mengatur belajarnya sendiri.

3. Guru sebagai rekan seprofesi

Guru melakukan kerjasama profesional dengan jajaran tenaga pengajar dan pemimpin sekolah baik secara kontak informal maupun formal. Kerja sama profesional yang tinggi ikut menjamin kelestarian suasana belajar-mengajar. Sebagai pendidik dan pengajar guru juga harus memiliki kemampuan kerja sama yang baik.

Dapat disimpulkan bahwa guru merupakan pendidik, pengajar, pembimbing, penasehat anak, meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan anak, sehingga anak dapat menjalani hidup sesuai kaidah yang berlaku pada masyarakat. Dimana guru mendorong siswanya untuk berkembang lebih jauh dan mengatasi kekurangan yang masih ada pada diri siswa. Memberikan pengajaran serta mendidik siswa, memahami keadaan siswa, sehingga guru mengetahui apa yang harus dilakukan terhadap siswanya tersebut.

Menurut Boekaerts (1993) (dalam Detlef Uhahne & Mingjing Zhu, 2015) seorang guru tidak hanya memegang atau menguasai data prestasi anak didik tetapi juga mampu memahami dengan saksama wellbeing anak didiknya dari hasil proses pendidikan. Seorang guru yang memiliki kemampuan memahami dan mendiagnosis anak didiknya dengan benar sangat berperan penting. Guru harus menjadi orang pertama memahami anak didiknya dalam proses belajar maupun ketika anak bermasalah. Seorang guru memiliki posisi yang sangat penting untuk mendiagnosis keadaan psikis, sosial, masalah psikologis anak didiknya dengan saksama. Sehingga seorang guru mampu menangani masalah yang kemungkinan terjadi pada anak didiknya.

2.3.3. Peran Guru pada anak usia dini

Menurut Bronfenbenner, perkembangan muncul dari berbagai proses rutin seorang individu dengan lingkungannya, antara anak yang sedang berkembang dengan lingkungan sehari-harinya. Salah satunya yaitu sistem Mikrosistem; merupakan sebuah hubungan bagi anak dengan lingkungan; rumah, sekolah,

Gambar 1.2. Skema Pekembangan Bronfenbenner

tempat bermain, atau lingkungan tempat tinggal, dimana anak mengalaminya secara rutin, sistem ini mencakup hubungan pribadi, tatap muka, dan saling memengaruhi.

Selanjutnya, setelah sistem mikrosistem yaitu sistem Mesosistem yaitu hubungan dalam mikrosistem, hubungan individu di dalam suatu lingkungan, dijelaskan bahwa guru dan orang tua merupakan figur penting dalam lingkungan sekolah. Guru, sangat berperan dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Adapun tugas guru yaitu mendorong siswanya untuk berkembang lebih jauh dan mengatasi kekurangan yang masih ada pada diri siswa.