BAB II

LANDASAN TEORI A. Tinjauan Pustaka

1. Asma a. Definisi

Definisi Asma menurut Global Initiative for Asthma adalah gangguan inflamasi kronik pada saluran pernapasan yang melibatkan banyak sel dan elemen sel. Inflamasi kronik pada gangguan ini berhubungan dengan hiperresponsivitas saluran pernapasan yang menyebabkan episode berulang wheezing, sesak napas, nyeri dada, dan batuk, terutama pada pada malam hari atau di pagi hari. Pada gangguan ini, terjadi obstruksi saluran pernapan yang reversibel baik secara spontan maupun dengan pengobatan.

b. Patogenesis

Asma merupakan inflamasi kronik saluran napas. Berbagai sel inflamasi berperan terutama sel mast, eosinofil, sel limfosit T, makrofag, neutrofil, dan sel epitel. Faktor lingkungan dan berbagai faktor lain berperan sebagai penyebab atau pencetus inflamasi saluran napas pada penderita asma (PDPI, 2003).

Terdapat reaksi cepat dan reaksi lambat pada perangsangan saluran napas penderita asma. Reaksi cepat akan timbul dalam beberapa menit hingga dua jam setelah terpapar. Reaksi berupa pembebasan reaksi alergi dari sel mast. Reaksi ini terutama menyebabkan bronkospasme. Reaksi lambat timbul tiga hingga lima jam kemudian, maksimum delapan jam dan akan menghilang delapan sampai dua belas jam kemudian. Reaksi ini berupa reaksi inflamasi, hiperaktivitas saluran napas, dan bronkospasme. Bila terjadi peningkatan hiperaktivitas bronkus, akan terjadi peningkatan

sensitivitas terhadap stimulasi non-alergik. Inilah yang menyebabkan penyakit asma semakin memberat (Staf Pengajar Departemen Farmakologi FK Universitas Sriwijaya, 2004).

c. Faktor Risiko

Risiko berkembangnya asma merupakan interaksi antara faktor pejamu (host factor) dan faktor lingkungan. Faktor pejamu di sini termasuk predisposisi genetik yang mempengaruhi untuk berkembangnya asma, yaitu genetik asma, alergik (atopi), hiperaktiviti bronkus, jenis kelamin, dan ras. Faktor lingkungan mempengaruhi individu dengan kecendrungan/predisposisi asma untuk berkembang menjadi asma, menyebabkan terjadinya eksaserbasi, dan atau menyebabkan gejala asma-asma menetap. Yang termasuk dalam faktor lingkungan adalah alergen, sensitisasi lingkungan kerja, asap rokok, polusi udara, infeksi pernapasan (virus), diet, status ekonomi, dan besarnya keluarga (PDPI, 2003). d. Diagnosis

Diagnosis asma didasari oleh gejala yang bersifat episodik, gejala berupa batuk, sesak napas, mengi, rasa berat di dada dan variabiliti yang berkaitan dengan cuaca. Anamnesis yang baik cukup untuk menegakkan diagnosis, ditambah dengan pemeriksaan jasmani dan pengukuran faal paru terutama reversibilitas kelainan faal paru, akan lebih meningkatkan nilai diagnostik (PDPI,2003). Tambahan informasi untuk menegakkan diagnosis adalah dengan mengetahui riwayat atopi keluarga dan riwayat dahulu pasien yang berhubungan dengan dermatitis dan hay fever (Jones R, 2004).

e. Klasifikasi Asma

Ada dua penggolongan besar asma, yaitu asma yang berkaitan dengan penderita yang mempunyai riwayat pribadi atau riwayat keluarga dengan kelainan atopi; dan asma pada penderita yang tidak ada kaitannya dengan diathesis atopi. Atopi adalah suatu keadaan respon seseorang yang tinggi terhadap protein asing yang sering bermanifestasi berupa rhinitis alergika, urtikaria, atau dermatitis. Asma yang berkaitan dengan atopi digolongkan sebagai asma ekstrinsik atau asma alergik, sedangkan yang tidak berkaitan dengan atopi digolongkan sebagai asma intrinsik atau asma idiosinkratik (Djojodibroto, 2007).

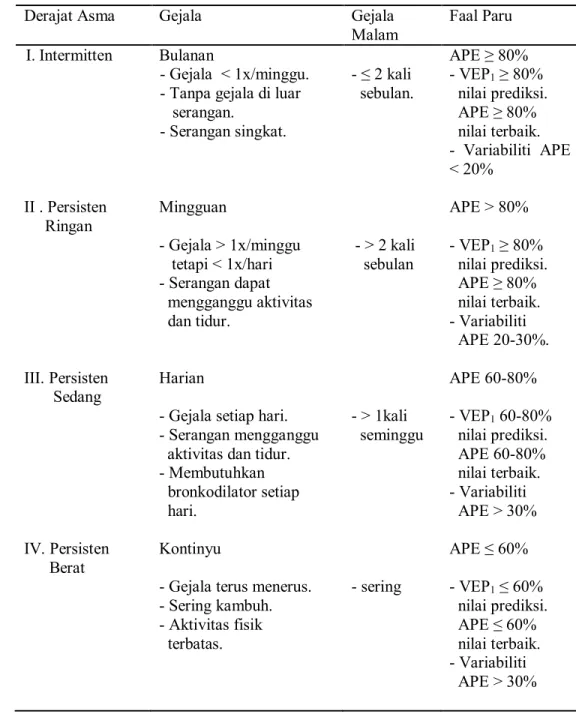

Asma dapat juga diklasifikasikan berdasarkan etiologi, berat penyakit, dan pola keterbatasan aliran udara. Klasifikasi asma berdasarkan berat penyakit penting bagi pengobatan dan perencanaan penatalaksanaan jangka panjang, semakin berat asma, semakin tinggi tingkat pengobatan. Berat penyakit asma diklasifikasikan berdasarkan gambaran klinis sebelum pengobatan dimulai (PDPI, 2003)

Tabel 2.1 . Klasifikasi Derajat Berat Asma Berdasarkan Gambaran Klinis (Sebelum Pengobatan).

Sumber : PDPI, 2003

Derajat Asma Gejala Gejala

Malam

Faal Paru

I. Intermitten Bulanan APE ≥ 80%

- Gejala < 1x/minggu. - Tanpa gejala di luar serangan. - Serangan singkat. - ≤ 2 kali sebulan. - VEP1 ≥ 80% nilai prediksi. APE ≥ 80% nilai terbaik. - Variabiliti APE < 20% - II . Persisten Ringan Mingguan APE > 80% - Gejala > 1x/minggu tetapi < 1x/hari - Serangan dapat mengganggu aktivitas dan tidur. - > 2 kali sebulan - VEP1 ≥ 80% nilai prediksi. APE ≥ 80% nilai terbaik. - Variabiliti APE 20-30%. III. Persisten Sedang Harian APE 60-80%

- Gejala setiap hari. - Serangan mengganggu aktivitas dan tidur. - Membutuhkan bronkodilator setiap hari. - > 1kali seminggu - VEP1 60-80% nilai prediksi. APE 60-80% nilai terbaik. - Variabiliti APE > 30% IV. Persisten Berat Kontinyu APE ≤ 60%

- Gejala terus menerus. - Sering kambuh. - Aktivitas fisik terbatas. - sering - VEP1 ≤ 60% nilai prediksi. APE ≤ 60% nilai terbaik. - Variabiliti APE > 30%

f. Penatalaksanaan

Tujuan terapi adalah menghilangkan gejala dengan pemberian seminimal mungkin obat. Penyuluhan pasien penting untuk keberhasilan penatalaksanaan, khususnya penjelasan mengenai pemicu, penggunaan, dan peran obat-obatan. Menghindari pemicu lingkungan atau alergen penting, terutama menghindari asap rokok. Asma kronis dianjurkan menggunakan pendekatan bertahap. Antagonis leukotrien merupakan bronkodilator efektif pada sebagian penderita asma. Pada asma akut dapat diberikan O2, kortikosteroid sistemik, inhalasi β-agonis, antikolinergik,

dan teofilin bila perlu (Davey, 2006). 2. Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK)

a. Definisi

Menurut Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, PPOK adalah penyakit yang dapat dicegah dan diobati dengan beberapa efek signifikan ekstrapulmoner yang berkontribusi pada tingkat keparahan penyakit pada penderita. Penyakit ini ditandai dengan keterbatasan aliran udara yang tidak sepenuhnya revesibel. Keterbatasan aliran udara biasanya progresif dan dikaitkan dengan respon inflamasi abnormal paru-paru terhadap partikel atau gas beracun.

b. Patogenesis

Saluran pernapasan bagian bawah dimulai pada ujung bronkus lalu memanjang ke bronkiolus, duktus alveolus, dan berakhir di alveolus. Pada PPOK terjadi inflamasi yang menyebabkan kerusakan langsung dari jaringan paru dan merusak mekanisme pertahanan tubuh yang biasanya berguna untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Akibat dari penyakit ini tidak hanya akan menyebabkan kerusakan dari parenkim paru seperti pada

penyakit emfisema, tetapi juga ada hipersekresi mukus, penyempitan saluran napas, dan fibrosis (Scanlon, 2004).

Mukus pada penderita PPOK dapat menempel pada dinding saluran napas sehingga akan terjadi oklusi luminal dan penurunan fungsi paru (Brusasco et al., 2007). Fibrosis peribronkiolar terjadi pada obstruksi tetap saluran napas dengan membatasi pembesaran kaliber saluran napas (Rodriguez dan Macnee, 2006).

c. Faktor Risiko

Berikut ini adalah faktor risiko PPOK menurut Perhimpunan Dokter Paru Indonesia :

1) Kebiasaan merokok.

2) Riwayat terpajan polusi udara di lingkungan dan tempat kerja. 3) Hiperaktivitas bronkus.

4) Riwayat infeksi saluran napas bawah berulang. 5) Defisiensi antitripsin alfa-1.

d. Diagnosis

Diagnosis klinik dari PPOK dengan melihat adanya gejala seperti dispnea, batuk kronis atau dengan produksi sputum, dan riwayat terpajan faktor risiko. Dispnea merupakan gejala yang khas pada penderita PPOK. Dispnea di sini dideskripsikan perlunya meningkatkan usaha untuk bernapas, nyeri dada, kekurangan udara untuk bernapas, atau terengah-engah. Sesak napas pada penderita PPOK ini bersifat persisten dan progresif.

Batuk kronis seringkali merupakan gejala awal dari PPOK. Awalnya batuk ini terjadi secara intermitten namun kemudian menjadi setiap hari. Pada pasien PPOK umumnya terdapat sedikit peningkatan sputum setelah serangan batuk. Sputum yang bervolume banyak dapat dicurigai adanya

bronkiektasis. Sputum yang purulen menggambarkan peningkatan mediator inflamasi, dan perkembangannya dapat untuk mengidentifikasi timbulnya eksaserbasi.

Wheezing dan nyeri dada merupakan gejala yang tidak spesifik pada PPOK. Selain dengan gejala-gejala tersebut, untuk menegakkan diagnosis PPOK sebaiknya dilakukan pengukuran menggunakan spirometri (GOLD, 2006).

Pemeriksaan penunjang untuk penderita PPOK dapat dilakukan pemeriksaan foto toraks dan spirometri. Pada foto toraks PA bisa dijumpai bronkhitis kronis atau emfisema. Trakea dan bronkus mayor memperlihatkan bayangan tubular berisi udara. Diagnosis PPOK dengan spirometri jika didapati FEV1/FVC (Forced Expiratory Volume1/Forced

Vital Capaacity) <70%, penurunan FEV1, obstruksi yang menetap, dan

progresif serta sebagian besar irreversible (Putri et al., 2010).

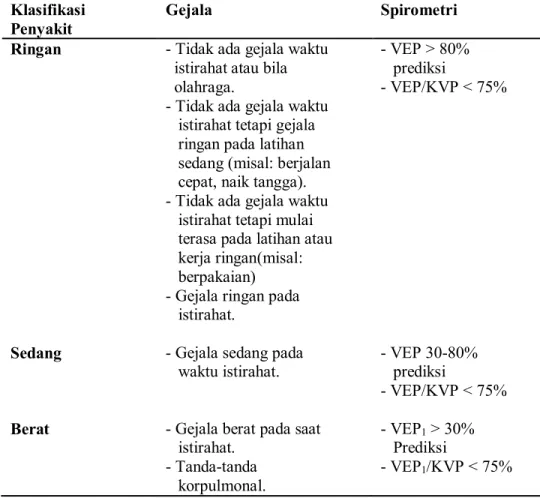

e. Klasifikasi

Klasifikasi PPOK berdasarkan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Klasifikasi PPOK

Klasifikasi Penyakit

Gejala Spirometri

Ringan - Tidak ada gejala waktu

istirahat atau bila olahraga.

- Tidak ada gejala waktu istirahat tetapi gejala ringan pada latihan sedang (misal: berjalan cepat, naik tangga). - Tidak ada gejala waktu istirahat tetapi mulai terasa pada latihan atau kerja ringan(misal: berpakaian)

- Gejala ringan pada istirahat.

- VEP > 80% prediksi

- VEP/KVP < 75%

Sedang - Gejala sedang pada

waktu istirahat.

- VEP 30-80% prediksi

- VEP/KVP < 75%

Berat - Gejala berat pada saat

istirahat. - Tanda-tanda korpulmonal. - VEP1 > 30% Prediksi - VEP1/KVP < 75% Sumber : PDPI, 2003

f. Penatalaksanaan

Menurut American Thoracic Society, penatalaksanaan PPOK yang stabil dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1) Berhenti merokok. 2) Terapi farmakologi.

3) Penggunaan terapi oksigen jangka panjang. 4) Rehabilitasi paru.

5) Terapi nutrisi. 6) Operasi.

7) Perbaikan kualitas tidur. 3. Stres

a. Definisi

Definisi stres yang sederhana menurut Hans Selye, seorang ilmuwan Kanada, adalah respon yang tidak spesifik dari tubuh terhadap tuntutan yang diterimanya. Definisi yang sederhana ini menghubungkan komponen dari stres, yaitu antara tuntutan (bersifat eksternal) dan respon atau tanggapan (bersifat internal) (Soeharto, 2004).

b. Faktor Predisposisi Stres

Menurut Stuart dan Laraia (2005), faktor predisposisi stres ada tiga, yaitu: 1) Biologi

Faktor biologi yang dimaksud meliputi faktor keturunan, nutrisi, dan status kesehatan.

2) Psikologi

Pada faktor ini meliputi kemampuan verbal, pengetahuan moral, personal terhadap dirinya sendiri, serta adanya dorongan atau motivasi.

3) Sosial-budaya

Hal ini meliputi faktor-faktor umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, posisi sosial, latar belakang budaya, agama, serta pengetahuan.

c. Sumber stres (stressor)

Stressor adalah suatu peristiwa, situasi individu, atau objek yang dapat menimbulkan stres dan reaksi terhadap stres (Cahyono,2008). Ada beberapa sumber-sumber yang dapat menimbulkan stres, antara lain: 1) Frustasi

Frustasi akan timbul bila ada aral melintang (stressor) antara individu dan tujuannya. Frustasi tidak hanya timbul karena adanya stressor dari luar seperti bencana alam, tetapi juga dapat dikarenakan oleh stressor dari dalam misalnya cacat badaniah (Maramis, 2009). 2) Konflik

Konflik terjadi bila individu tidak dapat memilih antara dua atau lebih macam kebutuhan atau tujuan. Memilih yang satu berarti tidak tercapainya yang lain (Maramis,2009).

3) Tekanan

Tekanan sehari-hari bila berlangsung dalam waktu yang cukup lama dapat menimbulkan stres yang hebat. Tekanan dapat berasal dari luar maupun dari dalam. Contoh tekanan yang berasal dari luar adalah tuntutan prestasi sekolah dari orang tua, sedangkan contoh tekanan dari dalam adalah cita-cita yang ingin dicapai terlalu tinggi (Maramis, 2009).

4) Krisis

Krisis adalah keadaan karena stressor mendadak dan besar yang menimbulkan stres pada seorang individu ataupun suatu kelompok (Maramis, 2009)

d. Jenis stres

Menurut American Physiological Association ada tiga jenis stres yang dirasakan oleh seseorang, yaitu:

1) Stres akut

Tipe stres ini adalah bentuk stres yang paling umum. Hal itu berasal dari tuntutan dan tekanan dari masa lalu yang akan diantisipasi pada masa mendatang.

2) Stres akut episodik

Bentuk stres ini dirasakan pada orang yang sering mengalami stres akut. Orang tersebut memiliki kehidupan yang tidak teratur yaitu dalam kekacauan dan krisis.

3) Stres kronik

Stres kronik muncul ketika seseorang tidak melihat jalan keluar dari situasi yang menyedihkan. Pada bentuk stres ini terdapat tekanan dan tuntutan yang terus-menerus dalam periode yang lama. (APA, 2011).

e. Tanda dan gejala stres

Tanda dan gejala stres dapat dilihat dari aspek fisik, psikologis, dan sikap seseorang. Gejala fisik yang ditimbulkan oleh stres adalah sakit kepala, gigi gemeretak, tenggorokan tegang dan kering, rahang mengejang, nyeri dada, sesak napas, jantung berdebar-debar, nyeri otot, diare, dan insomnia. Gejala psikologis yang dapat ditimbulkan antara lain yaitu cemas, mudah jengkel, merasa tak berdaya, sedih, dan hipersensitif. Sikap yang dapat dilihat pada orang yang mengalami stres adalah terkadang makan terus atau tidak nafsu makan, merokok secara berlebihan, minum alkohol atau obat terlarang yang berlebihan, dan tidak bersemangat (Ide, 2008).

f. Pemeriksaan Stres

Pemeriksaan stres dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan menggunakan kuesioner maupun tidak menggunakan kuesioner. Berikut adalah beberapa pemeriksaan untuk mengetahui apakah seseorang mengalami stres:

1) Perceived Stress Scale (PSS)

PSS mengukur derajat situasi kehidupan seseorang yang mempunyai banyak tekanan. Skala ini mudah dimengerti dan respon alternatifnya mudah untuk dipahami. Skala asli dari PSS menggunakan 14 pertanyaan namun yang sering digunakan saat ini adalah PSS dengan 10 pertanyaan. Pertanyaan diperpendek dengan menghapus empat pertanyaan dengan loading factor yang rendah. PSS dengan 10 pertanyaan ini sama baiknya dalam hal pengukuran dan juga direkomendasikan untuk penelitian di masa mendatang (Applebaum, 2008).

2) Skala Stres Holmes dan Rahe

Thomas Holmes dan Richard Rahe melakukan penelitian pada tahun 1967 mengenai stress dapat menyebabkan terjadinya penyakit. Pada skala stres ini terdapat berbagai kejadian yang pernah terjadi pada kehidupan seseorang. Masing-masing kejadian tersebut mempunyai poin yang berbeda-beda. Poin tersebut disebut dengan Life Change Unit. Dari total Life Change Unit dapat dilihat risiko seseorang mengalami penyakit akibat stres yang dialaminya (Verster dan Hoepen, 2008).

3) Stress Arousal Check List (SACL)

SACL merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat stres atau kondisi rileks. Masing-masing responden diminta untuk mengisi angket lalu memberikan tanda pada kondisi yang sesuai dengan dirinya.

Semakin tinggi skor angket, semakin stres kondisi yang dialaminya (Hartanti, 2008).

4) Natural Killer Cell Activity (NKCA)

NK Cell Activity adalah teknik untuk mengukur kondisi stres melalui radiolabeled chromium (51 Cr) yang diukur selama empat jam (Hartanti, 2008).

4. Hubungan Asma dengan Stres

Menurut WHO asma merupakan penyakit kronik yang ditandai dengan adanya serangan penyakit yang berulang, sulit bernapas, dan mengi. Penderita asma memerlukan pengobatan yang panjang untuk mengontrol asma. Terapi medikamentosa pada asma dapat berupa tablet oral, inhaler, maupun nebulizer (Departemen Kesehatan dan Kemanusiaan Amerika Serikat, 2007). Penatalaksanaan asma tersebut membutuhkan banyak biaya (Gershwin dan Albertson; 2011). Biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan tersebut akan memicu adanya financial stress terutama pada keluarga yang tidak mampu (Brenner, 1999).

Penderita asma apabila mengalami eksaserbasi maka tidak dapat dapat mengikuti kegiatan di kantor maupun di sekolah (American Lung Association, 2004). Absen yang terlalu sering di sekolah berhubungan dengan hasil nilai tes yang rendah (Balfanz and Brynes, 2012). Absen yang terlalu sering hingga mengganggu pembelajaran juga dapat mengakibatkan dikeluarkan dari sekolah (Moonie et al., 2006). Hal tersebut menunjukkan bahwa pada pasien asma terdapat keterbatasan aktivitas sehari-hari (Patton, 2012).

5. Hubungan PPOK dengan Stres

Penderita yang mengalami penyakit kronik seperti PPOK terkadang mengalami stres. Salah satu penyebabnya adalah kesulitan saat bernapas pada penderita PPOK membatasi aktivitas sehari-hari (Asthma and Respiratory

Foundation of New Zealand, 2010). Selain itu, PPOK membutuhkan pengobatan yang panjang dan biaya pengobatan yang cukup banyak. Hal ini akan berdampak pada beban sosial dan ekonomi pada pasien PPOK (Aslani et al., 2007).

Pada pasien PPOK juga mengalami penurunan kualitas seksual. Pada suatu penelitian ditemukan bahwa pada pasien PPOK rawat jalan mengalami disfungsi ereksi (Kaptein et al., 2008). Pria dengan disfungsi ereksi dan mempunyai kondisi medis yang tidak baik akan memiliki kualitas hidup yang rendah (Fatt, 2012). Kualitas hidup yang rendah dan rasa tidak puas dalam hidup berhubungan dengan stres yang dialami oleh para pasien (Robinson, 2009).

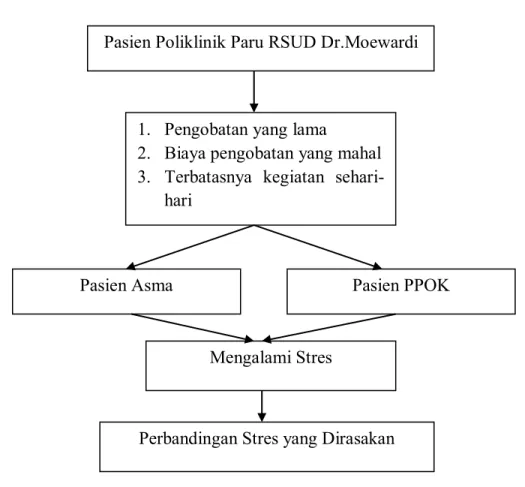

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran C. Hipotesis

Terdapat perbedaan stres yang dirasakan oleh pasien asma dan pasien PPOK di RSUD Dr.Moewardi.

Pasien Poliklinik Paru RSUD Dr.Moewardi

Pasien Asma Pasien PPOK

1. Pengobatan yang lama

2. Biaya pengobatan yang mahal 3. Terbatasnya kegiatan

sehari-hari

Perbandingan Stres yang Dirasakan Mengalami Stres