VI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KOLABORATIF

DI DANAU RAWA PENING

6.1 Identifikasi Stakeholders dalam Pengelolaan Danau Rawa Pening

Secara umum, stakeholders kunci yang terlibat dalam pengelolaan Danau Rawa Pening terdiri atas empat kelompok, yaitu 1) pelaku pemanfaatan sumberdaya, 2) pemerintah, 3) stakeholders lain, dan 4) agen perubahan. Penjelasan dari masing-masing kelompok stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening adalah sebagai berikut.

1) Pelaku pemanfaatan sumberdaya

Pelaku pemanfaatan sumberdaya adalah masyarakat di sekitar danau yang memiliki mata pencaharian dengan memanfaatkan secara langsung sumberdaya danau, seperti masyarakat nelayan dan masyarakat tani. Masyarakat nelayan tergabung dalam kelompok nelayan yang anggotanya terdiri atas nelayan atau orang yang secara aktif melakukan pekerjaan menangkap ikan, binatang air atau tanaman air di perairan Danau Rawa Pening. Masyarakat tani adalah orang yang memiliki pekerjaan di bidang usahatani dengan cara melakukan pengolahan tanah untuk ditanami padi, palawija, sayur, atau buah-buahan dengan harapan memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk dikonsumsi sendiri atau untuk dijual ke orang lain.

Kelompok nelayan di perairan Danau Rawa Pening berjumlah 32 kelompok, yaitu 6 kelompok di Kecamatan Ambarawa, 5 kelompok di Kecamatan Bawen, 9 kelompok di Kecamatan Banyubiru, dan 12 kelompok di Kecamatan Tuntang. Kelompok-kelompok nelayan tersebut tergabung dalam Paguyuban Nelayan Sedyo Rukun yang memiliki anggota 1.399 orang dari sekitar 1.589 nelayan yang ada di Rawa Pening. Disamping bermata pencaharian sebagai nelayan, terdapat beberapa anggota nelayan yang juga memiliki mata pencaharian sampingan. Oleh sebab itu nelayan di Rawa Pening dapat diklasifikasikan sebagai nelayan penuh, nelayan sambilan utama, dan nelayan tambahan (Disnakan Kabupaten Semarang 2007).

Peran yang dilakukan oleh pelaku pemanfaatan sumberdaya dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening adalah (1) berpartisipasi dalam

memelihara kelestarian danau, serta (2) melindungi dan mengamankan kawasan danau dari kerusakan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat pemanfaat sumberdaya terlibat dalam melindungi dan mengamankan kawasan danau dari kerusakan ekologi. Masyarakat pemanfaat sumberdaya dilibatkan dalam pembersihan Eceng Gondok, walaupun hanya sebagai tenaga kerja. Selain itu, masyarakat nelayan memiliki kesepakatan untuk tidak menggunakan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem danau, misalnya penggunaan bahan peledak, racun, dan alat setrum untuk menangkap ikan.

2) Pemerintah

Menurut sistem hukum di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, danau merupakan sumberdaya alam yang dikuasai oleh negara dan dikelola oleh pemerintah. Dalam hal ini, pengelolaan danau sebagai sumberdaya air merupakan wewenang pemerintah pusat. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka telah terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan sumberdaya alam, yaitu dari sistem pengelolaan sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dalam ketentuan pasal 6 ayat (2) yang mencantumkan bahwa penguasaan sumberdaya air diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundangan.

Namun demikian, pendelegasian wewenang untuk menyerahkan semua urusan pengelolaan sumberdaya alam dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan hal yang sulit dilaksanakan, sehingga perlu dilakukan pembatasan pengelolaan sumberdaya alam yang dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah. Terkait dengan pengelolaan danau, Kutarga et al. (2008) menyatakan bahwa kebijakan makro pengelolaan danau merupakan wewenang pemerintah pusat dengan prinsip pengelolaan menyeluruh dan terpadu yang memperhatikan kepentingan lintas sektoral dan lintas daerah. Dalam hal ini,

pengelolaan danau terkait dengan pelestarian, pemanfaatan, pengaturan alokasi, dan pencegahan pencemaran dapat dilimpahkan kepada daerah setempat bersama dengan masyarakat. Dengan demikian, institusi pemerintah yang terlibat adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, kecamatan dan desa dengan kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda.

Beberapa stakeholders kunci yang terlibat dalam pengelolaan Danau Rawa Pening adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Tengah, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Jragung Tuntang, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah, dan TNI Zeni Tempur Banyubiru. Peran yang dilakukan oleh setiap stakeholders pemerintah dalam pengelolaan Danau Rawa Pening adalah (1) melakukan koordinasi dalam pengelolaan danau, (2) mengembangkan kerjasama dengan institusi terkait, (3) menyediakan bantuan pembiayaan dalam pengelolaan, (4) melakukan pengaturan pemanfaatan sumberdaya danau sebagai kawasan konservasi dan usaha perikanan, serta (5) memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi antar stakeholders sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

3) Stakeholders lain

Keterlibatan stakeholders lain dalam pengelolaan Danau Rawa Pening, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kepentingan ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya danau. Beberapa stakeholders lain yang terlibat dalam pengelolaan Danau Rawa Pening adalah pelaku usaha lokal, Pembangkit Listrik Tenaga Air Jelok Timo, serta PT. Sarana Tirta Ungaran.

Peran yang dilakukan oleh stakeholders lain dalam pengelolaan Danau Rawa Pening adalah (1) memberikan motivasi pada masyarakat agar ikut peduli dalam pelestarian sumberdaya Rawa Pening, (2) memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan, serta (3) membantu dalam pendampingan dan pengembangan masyarakat di sekitar Danau Rawa Pening.

4) Agen perubahan

Agen perubahan meliputi lembaga bukan pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator dalam proses ko-manajemen, berperan sebagai perantara antara masyarakat pemanfaat sumberdaya dengan pemerintah atau stakeholders lain. Menurut Pomeroy dan Rivera-Guieb (2006), tujuan agen perubahan dalam kerangka ko-manajemen adalah melakukan perubahan dari dalam diri masyarakat dengan fokus pada kegiatan konservasi dan pengembangan sosial.

Peran fasilitator dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar Danau Rawa Pening adalah dengan cara mendorong masyarakat untuk lebih meningkatkan rasa percaya diri dan rasa percaya terhadap agen perubahan sehingga meningkatkan keterlibatannya dalam proses pengelolaan kolaboratif. Dalam hal ini, agen perubahan yang terlibat dan memiliki perhatian terhadap masyarakat adalah Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga Penelitian dari Perguruan Tinggi yang memiliki perhatian khusus terhadap kelestarian Danau Rawa Pening dan masyarakat di sekitarnya adalah Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dan Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktif terlibat dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Rawa Pening adalah Bina Swadaya, Percik, dan Baru Klinting. Peran yang telah dilakukan oleh agen perubahan dalam pengelolaan Danau Rawa Pening adalah (1) melakukan pendampingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta (2) melakukan penelitian dan pengembangan terkait dengan sumberdaya Danau Rawa Pening.

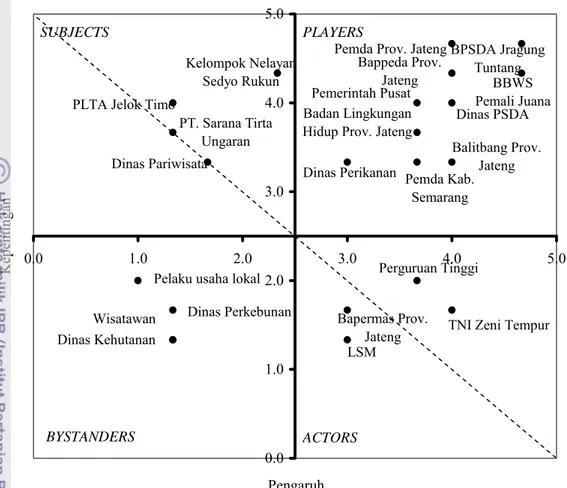

Keberhasilan pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening tidak terlepas dari tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing stakeholders dalam menentukan kebijakan pengelolaan. Hasil analisis stakeholders dalam pengelolaan Danau Rawa Pening disajikan pada Lampiran 3. Selanjutnya berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan, stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok stakeholders, yaitu subjects (kuadran I), players (kuadran II), bystanders (kuadran III), dan actors (kuadran IV) seperti disajikan pada Gambar 16.

Pemerintah Pusat Pemda Prov. Jateng

BBWS Pemali Juana Bappeda Prov. Jateng Pemda Kab. Semarang Bapermas Prov. Jateng Dinas PSDA Dinas Perikanan BPSDA Jragung Tuntang Dinas Pariwisata Dinas Perkebunan Dinas Kehutanan Badan Lingkungan Hidup Prov. Jateng PT. Sarana Tirta

Ungaran Balitbang Prov.

Jateng PLTA Jelok Timo

TNI Zeni Tempur Pelaku usaha lokal Perguruan Tinggi

Kelompok Nelayan Sedyo Rukun LSM Wisatawan 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 Pengaruh K epent ingan SUBJECTS PLAYERS BYSTANDERS ACTORS

Pengelompokan stakeholders pada Gambar 16 menunjukkan, bahwa kuadran subjects merupakan kelompok stakeholders yang memiliki kepentingan tinggi dengan tingkat pengaruh yang rendah terhadap kegiatan pengelolaan. Kelompok stakeholders ini mencakup individu atau kelompok yang memiliki kegiatan pemanfaatan sumberdaya tetapi bukan pengambil keputusan dalam kebijakan pengelolaan, seperti PLTA Jelok Timo, PT. Sarana Tirta Ungaran, dan Kelompok Nelayan Sedyo Rukun. Masyarakat pemanfaat sumberdaya yang tergabung dalam Kelompok Nelayan Sedyo Rukun memiliki tingkat kepentingan tinggi terhadap pemanfaatan sumberdaya Danau Rawa Pening, akan tetapi memiliki tingkat pengaruh yang rendah dalam penentuan kebijakan pengelolaan.

Kuadran players merupakan kelompok stakeholders yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang sama tinggi dalam proses penentuan kebijakan. Kelompok stakeholders ini memiliki kepentingan yang tinggi terkait dengan aspek pengelolaan danau yang menjadi kewenangan stakeholders tersebut. Gambar 16 Pengelompokan stakeholders dalam pengelolaan kolaboratif di

Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki otoritas yang tinggi dalam perumusan kebijakan pengelolaan. Tingkat pengaruh yang tinggi terkait dengan peran penting kelompok stakeholders tersebut dalam mengorganisir kegiatan pengelolaan Danau Rawa Pening.

Kelompok stakeholders yang termasuk dalam kuadran actors memiliki kepentingan yang rendah dengan tingkat pengaruh tinggi dalam proses penentuan kebijakan. Kelompok ini terdiri atas Perguruan Tinggi, Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah, TNI Zeni Tempur Banyubiru, dan LSM. Tingkat pengaruh yang tinggi terkait dengan perannya sebagai fasilitator dalam pengorganisasian masyarakat. Dalam hal ini sebagai mediator antara masyarakat pemanfaat sumberdaya dengan pemerintah atau dengan kelompok stakeholders lain. Peran sebagai agen perubahan adalah melakukan perubahan dari dalam diri masyarakat dengan fokus pada kegiatan konservasi sumberdaya alam dan pengembangan masyarakat.

Kuadran bystanders mewakili kelompok stakeholders yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang sama rendah terhadap kegiatan pengelolaan. Rendahnya tingkat kepentingan dan pengaruh dari kelompok stakeholders tersebut memiliki pengaruh yang kecil, bahkan tidak berpengaruh dalam kegiatan pengelolaan Danau Rawa Pening.

6.2 Kebijakan Pengelolaan Kolaboratif di Danau Rawa Pening

Kebijakan pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening dirancang dengan menggunakan metode Interpretative Structural Modelling (ISM). Teknik permodelan ISM digunakan untuk menganalisis keterkaitan dan ketergantungan elemen-elemen yang membentuk struktur model pengelolaan dan mengidentifikasi peubah kunci masing-masing elemen serta struktur dalam model. Hasil wawancara dengan pakar dan pengisian kuisioner berdasarkan teknik ISM diperoleh lima elemen, yaitu (1) kelompok masyarakat yang terpengaruh dalam pengelolaan kolaboratif, (2) kendala utama dalam pengelolaan kolaboratif, (3) tujuan pengelolaan kolaboratif, (4) lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif, serta (5) aktivitas pengembangan dalam pengelolaan kolaboratif. Selanjutnya masing-masing elemen diuraikan menjadi beberapa sub-elemen.

Dalam penelitian ini teridentifikasi 9 sub-elemen kelompok masyarakat yang terpengaruh dalam pengelolaan kolaboratif, 10 sub-elemen kendala utama dalam pengelolaan kolaboratif, 8 sub-elemen tujuan pengelolaan kolaboratif, 20 elemen lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif, serta 10 sub-elemen aktivitas pengembangan dalam pengelolaan kolaboratif. Hasil olahan matriks yang telah memenuhi kaidah transitivitas serta luaran model struktural dari masing elemen memberikan gambaran struktur hirarki dari masing-masing sub-elemen. Informasi elemen kunci diperoleh dari reachability matrix final seperti disajikan pada Lampiran 4. Peubah kunci dari masing-masing elemen yang teridentifikasi disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19 Peubah kunci sistem pengelolaan kolaboratif Danau Rawa Pening, Tahun 2010

No Elemen Peubah Kunci

1 Kelompok masyarakat

yang terpengaruh dalam pengelolaan kolaboratif

1) Masyarakat nelayan

2 Kendala utama dalam

pengelolaan kolaboratif 1) Konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya

3 Tujuan pengelolaan

kolaboratif

1) Pemberdayaan masyarakat pemanfaat sumberdaya

4 Lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif

1) Pemerintah Pusat

2) Pemerintah Daerah (Provinsi Jawa Tengah) 5 Aktivitas pengembangan

dalam pengelolaan kolaboratif

1) Melakukan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia 2) Meningkatkan koordinasi antar stakeholders

yang terlibat dalam pengelolaan

6.2.1 Elemen Kelompok Masyarakat yang Terpengaruh dalam Pengelolaan Kolaboratif

Identifikasi elemen kelompok masyarakat yang terpengaruh dalam pengelolaan kolaboratif dimaksudkan untuk mengetahui kelompok masyarakat yang terkena dampak dari program pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening. Hasil diskusi mendalam dengan responden pakar secara lintas sektoral, teridentifikasi 9 sub-elemen kelompok masyarakat yang terpengaruh, yaitu:

1. Masyarakat nelayan. 2. Masyarakat petani. 3. Masyarakat peternak.

4. Masyarakat pedagang.

5. Masyarakat pengumpul Eceng Gondok. 6. Masyarakat pengumpul gambut.

7. Masyarakat pengusaha jasa pariwisata. 8. Masyarakat pengrajin Eceng Gondok. 9. Wisatawan.

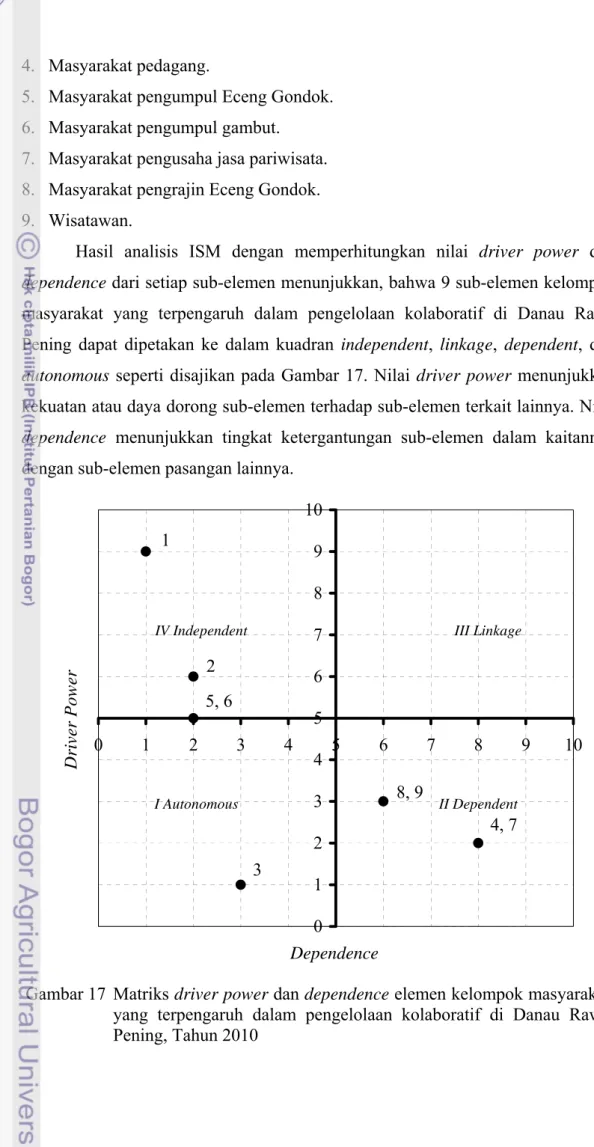

Hasil analisis ISM dengan memperhitungkan nilai driver power dan dependence dari setiap sub-elemen menunjukkan, bahwa 9 sub-elemen kelompok masyarakat yang terpengaruh dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening dapat dipetakan ke dalam kuadran independent, linkage, dependent, dan autonomous seperti disajikan pada Gambar 17. Nilai driver power menunjukkan kekuatan atau daya dorong sub-elemen terhadap sub-elemen terkait lainnya. Nilai dependence menunjukkan tingkat ketergantungan sub-elemen dalam kaitannya dengan sub-elemen pasangan lainnya.

1 2 5, 6 8, 9 4, 7 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dependence Dr iver Pow er

IV Independent III Linkage

I Autonomous II Dependent

Gambar 17 Matriks driver power dan dependence elemen kelompok masyarakat yang terpengaruh dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010

Gambar 17 menunjukkan, bahwa sub-elemen yang termasuk dalam kuadran independent adalah sub-elemen 1 (masyarakat nelayan), sub-elemen 2 (masyarakat petani), sub-elemen 5 (masyarakat pengumpul Eceng Gondok), dan sub-elemen 6 (masyarakat pengumpul gambut) yang memiliki kekuatan penggerak besar, dengan sedikit ketergantungan terhadap program pengelolaan Danau Rawa Pening. Dengan kata lain, masyarakat nelayan merupakan peubah kunci dari kelompok masyarakat yang terkena dampak pengelolaan danau, dan perubahan yang terjadi pada kelompok ini akan memberi dampak perubahan pada kelompok lainnya. Dampak positif yang dirasakan adalah adanya manfaat ekonomi sebagai sumber pendapatan masyarakat, seperti perikanan, budidaya keramba, dan irigasi pertanian. Dampak negatifnya adalah banjir, terutama bagi petani lahan pasang surut, serta berkembangbiaknya gulma Eceng Gondok yang mengganggu aktivitas nelayan dan budidaya keramba jaring apung.

Kelompok masyarakat yang berada pada kuadran dependent adalah sub-elemen 4 (masyarakat pedagang), sub-elemen 7 (masyarakat pengusaha jasa pariwisata), sub-elemen 8 (masyarakat pengrajin Eceng Gondok), dan sub-elemen 9 (wisatawan). Dalam model pengelolaan kolaboratif, kelompok masyarakat tersebut merupakan peubah yang dipengaruhi oleh kelompok peubah independent. Dengan kata lain, perubahan yang terjadi di dalam kelompok independent akan mempengaruhi kelompok masyarakat yang termasuk dalam kuadran dependent. Sebagai contoh, dengan berkurangnya jumlah produksi perikanan tangkap oleh nelayan, maka semakin berkurang pendapatan masyarakat pedagang ikan. Kelompok masyarakat pengrajin berbahan baku Eceng Gondok, juga terpengaruh oleh pasokan bahan baku dari kelompok masyarakat pengumpul Eceng Gondok.

Selanjutnya sub-elemen 3 (masyarakat peternak) termasuk dalam kuadran autonomus dalam sistem pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening. Sub-elemen yang termasuk dalam kuadran autonomous adalah kelompok masyarakat yang berada di luar sistem pengelolaan, tetapi mereka memanfaatkan sumberdaya danau untuk kelangsungan hidupnya. Fakta di lapangan menunjukkan, bahwa terdapat masyarakat yang memanfaatkan kawasan Danau Rawa Pening untuk usaha budidaya ternak unggas itik. Dalam elemen kelompok masyarakat yang terpengaruh, tidak ada sub-elemen yang termasuk dalam peubah linkage (pengait).

Struktur sistem dari elemen kelompok masyarakat yang terpengaruh dalam pengelolaan kolaboratif terdiri atas empat level seperti disajikan pada Gambar 18. Hubungan kontekstual yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan antar sub-elemen dalam sistem pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening adalah hubungan pengaruh, yaitu suatu kelompok masyarakat yang mempengaruhi kelompok masyarakat yang lain.

(2) Masyarakat petani (4) Masyarakat pedagang (9) Wisatawan Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 (5) Masyarakat pengumpul Eceng Gondok (6) Masyarakat pengumpul gambut (8) Masyarakat pengrajin Eceng Gondok (1) Masyarakat nelayan (3) Masyarakat peternak (7) Masyarakat pengusaha jasa wisata

Gambar 18 Struktur sistem elemen kelompok masyarakat yang terpengaruh dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010

Gambar 18 menunjukkan bahwa peubah kunci dari elemen kelompok masyarakat yang terpengaruh adalah sub-elemen 1 (masyarakat nelayan). Hal ini menjadi petunjuk bahwa keberhasilan pengelolaan Danau Rawa Pening sangat bergantung pada dukungan dari kelompok masyarakat nelayan. Sebagian besar penduduk di sekitar kawasan Danau Rawa Pening memiliki mata pencaharian yang bergantung pada sumberdaya danau seperti pertanian dan perikanan. Masyarakat nelayan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat petani, pada umumnya masyarakat nelayan juga memiliki mata pencaharian sampingan sebagai petani.

Pemanfaatan sumberdaya perikanan atau sumberdaya lainnya, seperti Eceng Gondok dan gambut akan mempengaruhi masyarakat pedagang ikan, masyarakat pengumpul gambut, masyarakat pengumpul Eceng Gondok, serta masyarakat pengrajin berbahan baku Eceng Gondok. Hal ini akan mendorong tumbuhnya sektor industri rumah tangga yang akan berpengaruh pada industri pariwisata serta tingkat pendapatan masyarakat.

6.2.2 Elemen Kendala Utama dalam Pengelolaan Kolaboratif

Identifikasi elemen kendala utama dalam pengelolaan kolaboratif dimaksudkan untuk mengetahui kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan kolaboratif. Elemen kendala utama dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening dijabarkan dalam 10 sub-elemen, yaitu:

1. Tingginya ketergantungan penduduk terhadap kawasan Rawa Pening. 2. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan tata guna lahan.

3. Konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya. 4. Kurangnya akses terhadap sumber modal usaha.

5. Belum terbentuknya struktur kelembagaan pengelolaan danau. 6. Belum dimilikinya grand design dalam pengelolaan Rawa Pening. 7. Keterlibatan masyarakat rendah.

8. Kurangnya koordinasi antar stakeholders.

9. Perilaku masyarakat yang kurang ramah terhadap lingkungan. 10. Pelaksanaan program yang masih parsial atau sektoral.

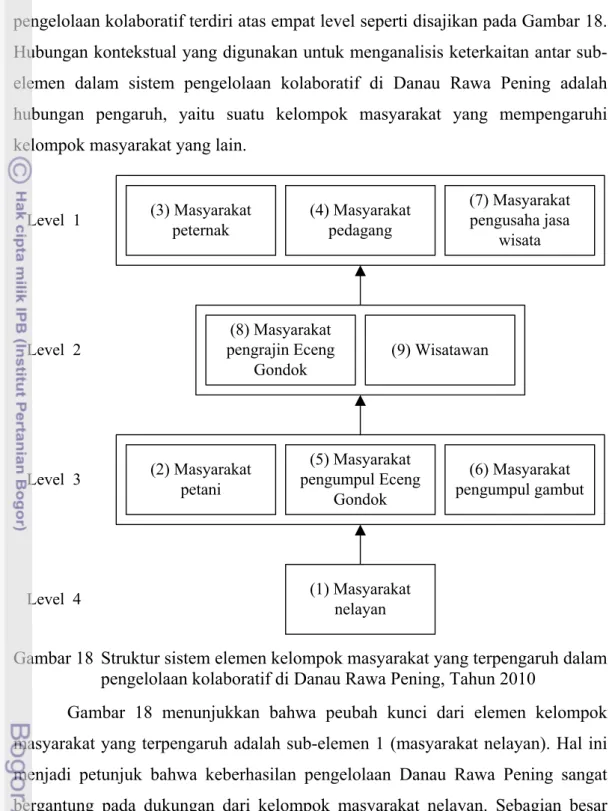

Berdasarkan nilai driver power dan dependence, 10 sub-elemen kendala utama dalam pengelolaan kolaboratif dapat dipetakan ke dalam empat kuadran seperti disajikan pada Gambar 19. Pengelompokan sub-elemen kendala utama menunjukkan, bahwa sub-elemen 3 (konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya), sub-elemen 5 (belum terbentuknya struktur kelembagaan pengelolaan danau), sub-elemen 6 (belum dimilikinya grand design dalam pengelolaan Rawa Pening), sub-elemen 8 (kurangnya koordinasi antar stakeholders), dan sub-elemen 10 (pelaksanaan program yang masih parsial atau sektoral) merupakan peubah independent. Dalam hal ini, peubah independent merupakan sub-elemen yang memiliki kekuatan penggerak besar, tetapi memiliki sedikit ketergantungan dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening.

3 5, 6, 8 7, 9 1, 2, 4 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dependence Dri ver Pow er

IV Independent III Linkage

I Autonomous II Dependent

Selanjutnya, sub-elemen 1 (tingginya ketergantungan penduduk terhadap kawasan Rawa Pening), sub-elemen 2 (pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan tata guna lahan), sub-elemen 4 (kurangnya akses terhadap sumber modal usaha), sub-elemen 7 (keterlibatan masyarakat rendah), dan sub-elemen 9 (perilaku masyarakat yang kurang ramah terhadap lingkungan) merupakan peubah dependent. Sub-elemen yang termasuk dalam peubah dependent adalah sub-elemen yang dipengaruhi oleh sub-sub-elemen dari peubah independent dalam sistem pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening. Dalam hal ini, dengan hilangnya sub-elemen kendala utama dalam kuadran independent, maka akan mempermudah menyelesaikan atau menghilangkan sub-elemen kendala utama yang ada pada kuadran dependent. Pada elemen kendala utama, tidak ada sub-elemen yang termasuk dalam peubah linkage dan autonomous.

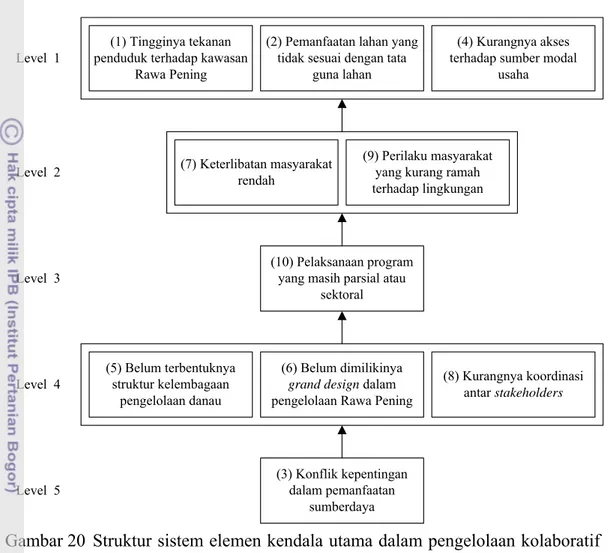

Struktur sistem dari elemen kendala utama dalam pengelolaan kolaboratif terdiri atas lima level seperti disajikan pada Gambar 20. Hubungan kontekstual yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan antar peubah kendala utama Gambar 19 Matriks driver power dan dependence elemen kendala utama dalam

adalah hubungan pengaruh, yaitu hilangnya kendala utama akan membantu mengurangi kendala lainnya.

(3) Konflik kepentingan dalam pemanfaatan

sumberdaya

(9) Perilaku masyarakat yang kurang ramah terhadap lingkungan (7) Keterlibatan masyarakat

rendah (1) Tingginya tekanan penduduk terhadap kawasan

Rawa Pening Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 (5) Belum terbentuknya struktur kelembagaan pengelolaan danau (8) Kurangnya koordinasi antar stakeholders (2) Pemanfaatan lahan yang

tidak sesuai dengan tata guna lahan

(4) Kurangnya akses terhadap sumber modal

usaha

(6) Belum dimilikinya

grand design dalam

pengelolaan Rawa Pening (10) Pelaksanaan program

yang masih parsial atau sektoral

Gambar 20 Struktur sistem elemen kendala utama dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010

Gambar 20 menunjukkan, bahwa sub-elemen 3 (konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya) merupakan peubah kunci dalam sistem pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening. Peubah kunci ini menjadi penggerak utama dan mempengaruhi peubah-peubah yang berada pada tingkat di bawahnya. Konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya disebabkan adanya perbedaan kekuatan di antara individu atau kelompok masyarakat, serta tindakan-tindakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat, terutama terkait dengan mata pencaharian.

Pengelolaan Danau Rawa Pening melibatkan banyak pihak berkepentingan, seperti pemerintah, swasta, pengusaha, dan masyarakat. Perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak menyebabkan munculnya konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya. Sependapat dengan

Pomeroy dan Rivera-Guieb (2006), yang menyatakan bahwa pemanfaatan sumberdaya alam rentan terhadap timbulnya konflik kepentingan. Dalam hal ini, pemanfaatan sumberdaya alam dalam aspek sosial dan dalam hubungan tidak setara terbentuk dari berbagai aktor sosial. Aktor sosial yang memiliki akses terhadap kekuasaan dapat mengontrol dan mempengaruhi keputusan-keputusan terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam.

Dalam pengelolaan Danau Rawa Pening, aktor yang berasal dari institusi pemerintah, baik dari lembaga eksekutif maupun legislatif memiliki tingkat pengaruh yang tinggi dalam pengambilan keputusan terkait dengan penentuan kebijakan pengelolaan. Mekanisme dialog antara pemerintah dengan masyarakat pemanfaat sumberdaya yang diwakili oleh kelompok nelayan masih dalam tahap menginformasikan segala sesuatu yang telah diputuskan oleh pemerintah.

Konflik yang terjadi adalah antara masyarakat pemanfaat sumberdaya dengan pemerintah, atau antar masyarakat pemanfaat sumberdaya. Sebagai contoh, terjadinya konflik antara masyarakat nelayan dengan masyarakat pemanfaat Eceng Gondok. Masyarakat nelayan menghendaki pembasmian gulma Eceng Gondok karena dianggap telah menyebabkan menurunnya produksi ikan di Rawa Pening serta mengganggu jalur transportasi perahu nelayan. Di sisi lain, masyarakat pemanfaat Eceng Gondok, baik sebagai pencari maupun pedagang pengumpul sangat membutuhkan Eceng Gondok untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri guna menunjang pendapatan.

Langkah dalam pemahaman konflik adalah menggali faktor-faktor yang menyebabkan konflik untuk membantu dalam pendekatan pengelolaan konflik. Langkah yang dapat diterapkan dalam pengelolaan konflik yang terjadi dalam pemanfaatan sumberdaya Danau Rawa Pening adalah pendekatan negosiasi. Dalam hal ini masing-masing pihak yang berkonflik dapat melakukan negosiasi untuk mendefinisikan pembagian peran dan tanggung jawab dalam pemanfaatan sumberdaya Danau Rawa Pening. Sependapat dengan Mangkuprawira (2008), bahwa pendekatan pengelolaan konflik bergantung pada jenis lingkup, bobot, dan faktor-faktor penyebab konflik. Beberapa pendekatan yang diterapkan antara lain pendekatan negosiasi, dinamika kelompok, pendekatan formal dan informal, pendekatan gender, pendekatan kompromi, dan pendekatan mediasi.

6.2.3 Elemen Tujuan Pengelolaan Kolaboratif

Tujuan pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening dapat diidentifikasi berdasarkan nilai harapan stakeholders yang telah dijaring melalui pertemuan dan diskusi dengan strakeholders yang terlibat. Hasil diskusi dengan stakeholders telah teridentifikasi 8 sub-elemen tujuan pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, yaitu:

1. Melindungi Danau Rawa Pening dari kerusakan ekologi.

2. Pengaturan pemanfaatan sumberdaya berdasarkan kesepakatan stakeholders. 3. Pengembangan usaha mandiri berbasis sumberdaya lokal.

4. Memperbaiki potensi sumberdaya perikanan.

5. Membangun kelembagaan pengelolaan Danau Rawa Pening. 6. Pemberdayaan masyarakat pemanfaat sumberdaya.

7. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumberdaya. 8. Pembinaan kelompok petani dan nelayan.

Hasil analisis ISM dengan memperhitungkan nilai driver power dan dependence dari setiap sub-elemen menunjukkan, bahwa delapan sub-elemen tujuan pengelolaan kolaboratif dapat dipetakan ke dalam kuadran independent, linkage, autonomous, dan dependent seperti disajikan pada Gambar 21. Pengelompokan sub-elemen tujuan pengelolaan menunjukkan, bahwa sub-elemen 6 (pemberdayaan masyarakat pemanfaat sumberdaya), dan sub-elemen 8 (pembinaan kelompok petani dan nelayan) adalah termasuk dalam peubah bebas. Dalam hal ini, kedua sub-elemen tersebut memiliki kekuatan penggerak yang besar tetapi memiliki sedikit ketergantungan terhadap program pengelolaan.

Analisis pada kuadran linkage menunjukkan bahwa sub-elemen 2 (pengaturan pemanfaatan sumberdaya berdasarkan kesepakatan stakeholders), sub-elemen 5 (membangun kelembagaan pengelolaan Danau Rawa Pening), dan sub-elemen 7 (penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumberdaya) termasuk peubah linkage (pengait). Diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis elemen tersebut. Menurut Marimin (2004) setiap tindakan terhadap sub-elemen linkage akan menghasilkan keberhasilan program pengelolaan, sebaliknya lemahnya perhatian terhadap sub-elemen tersebut dapat menyebabkan kegagalan program pengelolaan.

1 2, 5, 7 3 4 6 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dependence Dr iv er P o we r

IV Independent III Link age

I Autonomous II Dependent

Kegiatan pengaturan pemanfaatan sumberdaya berdasarkan kesepakatan stakeholders, membangun kelembagaan pengelolaan Danau Rawa Pening, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumberdaya merupakan beberapa tahap penting dalam pengelolaan kolaboratif. Adanya perhatian terhadap tiga tujuan pengelolaan tersebut dapat mendorong keberhasilan pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening.

Sub-elemen 1 (melindungi danau dari kerusakan ekologi), dan sub-elemen 4 (memperbaiki potensi sumberdaya perikanan) termasuk ke dalam kuadran dependent, yaitu sub-elemen tujuan pengelolaan yang merupakan akibat dari tindakan sub-elemen tujuan lainnya. Selanjutnya sub-elemen 3 (pengembangan usaha mandiri berbasis sumberdaya lokal) termasuk dalam kuadran autonomous, yaitu sub-elemen tujuan pengelolaan yang berada di luar sistem pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening.

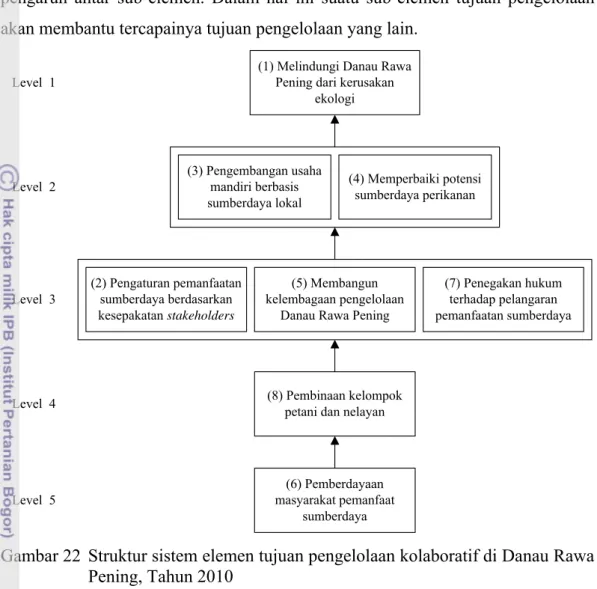

Struktur hirarki elemen tujuan pengelolaan terdiri atas lima level (tingkat) seperti disajikan pada Gambar 22. Hubungan kontekstual yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan antar sub-elemen tujuan pengelolaan adalah hubungan Gambar 21 Matriks driver power dan dependence elemen tujuan pengelolaan

pengaruh antar sub-elemen. Dalam hal ini suatu sub-elemen tujuan pengelolaan akan membantu tercapainya tujuan pengelolaan yang lain.

(6) Pemberdayaan masyarakat pemanfaat sumberdaya (2) Pengaturan pemanfaatan sumberdaya berdasarkan kesepakatan stakeholders

(1) Melindungi Danau Rawa Pening dari kerusakan

ekologi (4) Memperbaiki potensi sumberdaya perikanan Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 (5) Membangun kelembagaan pengelolaan

Danau Rawa Pening

(7) Penegakan hukum terhadap pelangaran pemanfaatan sumberdaya (3) Pengembangan usaha mandiri berbasis sumberdaya lokal (8) Pembinaan kelompok petani dan nelayan

Level 5

Gambar 22 Struktur sistem elemen tujuan pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010

Peubah kunci dalam struktur sistem pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening adalah sub-elemen 6 (pemberdayaan masyarakat pemanfaat sumberdaya). Peubah kunci tersebut menjadi penggerak utama dan mempengaruhi peubah yang berada pada hirarki di bawahnya dalam struktur sistem tujuan pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening.

Hasil pengamatan di lapangan dan analisis memerlihatkan bahwa masyarakat sekitar Danau Rawa Pening memiliki keterikatan dengan lingkungannya dalam pemanfaatan sumberdaya danau. Selama ini masyarakat menganggap bahwa Danau Rawa Pening merupakan sumberdaya milik bersama, sehingga siapa saja boleh memanfaatkannya. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku yang ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya alam dengan mengabaikan pengetahuan lokal yang dimilikinya dapat menghambat pelaksanaan program pengelolaan.

Secara empiris, kesadaran masyarakat terhadap pelestarian Danau Rawa Pening merupakan modal dasar dalam kerangka pengelolaan kolaboratif. Dalam hal ini, syarat utama dalam pengelolaan kolaboratif adalah adanya kesadaran atau inisiasi dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama memperbaiki potensi sumberdaya alam yang telah rusak. Sependapat dengan Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007), tahap awal dalam pemberdayaan masyarakat adalah tahap penyadaran masyarakat, yaitu memberikan pengetahuan yang bersifat menyadarkan masyarakat. Tahap berikutnya adalah pengkapasitasan, yaitu memampukan masyarakat sebelum diberi kuasa atau kekuasaan. Tahap terakhir dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah pendayaan, yaitu pemberian daya, kekuasaan, dan otoritas kepada masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kecakapan yang dimilikinya.

Fakta di lapangan memerlihatkan, bahwa peranserta masyarakat pemanfaat sumberdaya hanya dilihat dalam konteks yang sempit, yaitu sebatas pada implementasi program atau keputusan yang sudah ditetapkan pihak pemerintah. Peranserta masyarakat pemanfaat sumberdaya dalam pengelolaan Danau Rawa Pening masih sebatas pada bentuk partisipasi yang pasif. Dalam hal ini, terdapat komunikasi dan saling tukar informasi antara pemerintah dan masyarakat pemanfaat sumberdaya, akan tetapi mekanisme dialog masih dalam konteks intruksi informasi dari apa yang telah diputuskan oleh pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya pada pemberian bantuan material, akan tetapi harus mempertimbangkan penguatan semangat kerja kolektif dalam melestarikan Danau Rawa Pening sebagai sumberdaya milik bersama. Menurut Pranadji (2006), kelemahan utama program pemberdayaan masyarakat selama ini adalah terlalu menekankan pada aspek penguatan modal prasarana, penggunaan jaringan organisasi keproyekan dan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik dan top down. Oleh sebab itu model pemberdayaan masyarakat yang dianggap sesuai adalah dengan mengacu pada evolusi modal sosial dan sosial budaya secara menyeluruh yang dicirikan oleh penguatan modal sosial melalui kelompok-kelompok kecil yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, peran pemerintah hanya sebagai representasi campur tangan publik untuk memenuhi kebutuhan dan melayani kepentingan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya masyarakat pemanfaat sumberdaya dapat mengorganisir dirinya sendiri untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki, terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya danau. Selanjutnya, dengan tercapainya tujuan sub-elemen 6 (pemberdayaan masyarakat pemanfaat sumberdaya), maka akan membantu untuk mencapai tujuan pengelolaan lainnya yang berada pada hirarki di bawahnya dalam struktur sistem elemen tujuan pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening.

6.2.4 Elemen Lembaga yang Terlibat dalam Pengelolaan Kolaboratif

Pengelolaan Danau Rawa Pening melibatkan banyak stakeholders, yaitu pemerintah, swasta, lembaga penelitian, dan masyarakat. Hal ini dikarenakan banyaknya aspek pengelolaan yang tidak dapat ditangani hanya oleh pemerintah, sehingga harus melibatkan institusi lain untuk mencapai tujuan pengelolaan yang ingin dicapai. Selanjutnya, teridentifikasi 20 sub-elemen lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, yaitu:

1. Pemerintah Pusat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3. Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Tengah. 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.

6. Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. 7. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah. 8. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah. 9. Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

10. Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah. 11. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. 12. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 13. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

14. Dinas Permukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah. 15. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang. 16. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.

18. Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro.

19. Lembaga Penelitian Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 20. Paguyuban Tani dan Nelayan Sedyo Rukun.

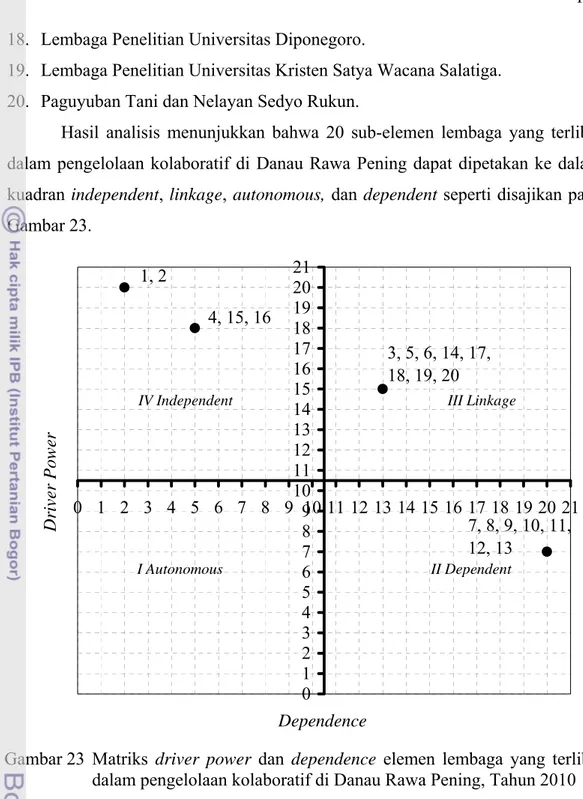

Hasil analisis menunjukkan bahwa 20 sub-elemen lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening dapat dipetakan ke dalam kuadran independent, linkage, autonomous, dan dependent seperti disajikan pada Gambar 23. 1, 2 4, 15, 16 3, 5, 6, 14, 17, 18, 19, 20 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Dependence Dri ver Pow er

IV Independent III Linkage

I Autonomous II Dependent

Pengelompokan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif menunjukkan, bahwa sub-elemen 1 (Pemerintah Pusat), sub-elemen 2 (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah), sub-elemen 3 (Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Jragung Tuntang), sub-elemen 4 (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah), dan sub-elemen 16 (Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana) merupakan peubah independent yang memiliki kekuatan penggerak besar dengan tingkat ketergantungan yang kecil terhadap program pengelolaan.

Gambar 23 Matriks driver power dan dependence elemen lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010

Selanjutnya sub-elemen 7 (Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah), sub-elemen 8 (Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah), sub-elemen 9 (Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah), sub-elemen 10 (Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah), sub-elemen 11 (Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang), sub-elemen 12 (Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah), dan sub-elemen 13 (Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah) merupakan peubah dependent. Sub-elemen yang berada pada kuadran dependent merupakan peubah tidak bebas yang memiliki kekuatan penggerak kecil akan tetapi memiliki tingkat ketergantungan yang besar dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening.

Pada elemen lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening terdapat sub-elemen yang masuk dalam peubah linkage, yaitu elemen 3 (Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Tengah), sub-elemen 5 (Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah), sub-sub-elemen 6 (Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah), sub-elemen 14 (Dinas Permukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah), sub-elemen 17 (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah), sub-elemen 18 (Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro), sub-elemen 19 (Lembaga Penelitian Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga), dan sub-elemen 20 (Paguyuban Tani dan Nelayan Sedyo Rukun).

Sub-elemen yang berada pada kuadran linkage merupakan sub elemen pengait yang memiliki kekuatan penggerak dan tingkat ketergantungan yang besar dalam sistem pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening. Setiap tindakan atau program dari lembaga-lembaga yang termasuk dalam kuadran linkage akan mempengaruhi keberhasilan program pengelolaan dan berdampak pada sub-elemen lainnya. Pada sub-elemen lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, tidak ada sub-elemen yang termasuk peubah autonomous.

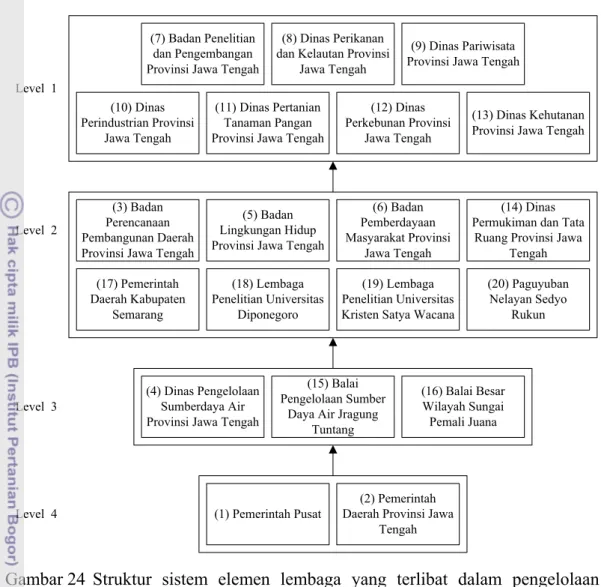

Struktur hirarki masing-masing sub-elemen lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening disajikan pada Gambar 24. Hubungan kontekstual yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan antar sub-elemen adalah hubungan pengaruh antar sub-sub-elemen. Dalam hal ini peubah kunci merupakan lembaga-lembaga inti yang memiliki pengaruh besar dan menentukan keberhasilan pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening.

(3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah

(6) Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi

Jawa Tengah

(14) Dinas Permukiman dan Tata

Ruang Provinsi Jawa Tengah

(2) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Tengah (18) Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro (1) Pemerintah Pusat (5) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

(15) Balai Pengelolaan Sumber

Daya Air Jragung Tuntang (4) Dinas Pengelolaan

Sumberdaya Air Provinsi Jawa Tengah

(16) Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana (7) Badan Penelitian

dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah

(19) Lembaga Penelitian Universitas Kristen Satya Wacana

(20) Paguyuban Nelayan Sedyo

Rukun (8) Dinas Perikanan

dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah

(9) Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (10) Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah (17) Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang (12) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (11) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah

Level 4 Level 3 Level 2 Level 1

(13) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

Gambar 24 Struktur sistem elemen lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010

Hasil strukturisasi terhadap hirarki elemen lembaga yang terlibat menunjukkan, bahwa struktur hirarki elemen lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening terdiri atas empat level hirarki. Sub-elemen 1 (Pemerintah Pusat), dan sub-elemen 2 (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah) menempati hirarki tertinggi, yaitu level 4. Sub-elemen tersebut merupakan lembaga-lembaga inti yang memiliki pengaruh besar dan menentukan keberhasilan program pengelolaan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki kekuatan penggerak besar untuk mengkoordinir lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam pengelolaan Danau Rawa Pening.

Sub-elemen 4 (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah), sub-elemen 15 (Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang), dan sub-elemen 16 (Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana) menempati hirarki

pada level 3. Sub-elemen ini merupakan lembaga-lembaga pendukung dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening. Keberadan sub-elemen pada level ini ditentukan oleh sub-elemen yang berada pada level 4. Dengan kata lain, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki peran penting dalam keberhasilan pengelolaan Danau Rawa Pening dan sekaligus mempengaruhi lembaga-lembaga lain yang berada pada hirarki di bawahnya, yaitu lembaga yang berada pada level 3, 2, dan level 1.

6.2.5 Elemen Aktivitas Pengembangan dalam Pengelolaan Kolaboratif

Elemen aktivitas pengembangan merupakan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan guna perencanaan tindakan dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening. Hasil survai lapang dan diskusi dengan pakar telah teridentifikasi 10 sub-elemen aktivitas yang dibutuhkan dalam pengelolaan kolaboratif, yaitu: 1. Mengembangkan usaha kecil berbasis sumberdaya lokal.

2. Melakukan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia.

3. Mengendalikan perijinan pemanfaatan sumberdaya Danau Rawa Pening.

4. Menerapkan sistem sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfataan.

5. Memberikan bimbingan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat. 6. Menerapkan sistem pembiayaan bersama antar stakeholders.

7. Mendorong sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

8. Mengembangkan teknologi tepat guna untuk memanfaatkan Eceng Gondok dan gambut.

9. Meningkatkan koordinasi antar stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan. 10. Memberikan insentif bagi kelompok nelayan untuk meningkatkan produksi

dan pemasaran.

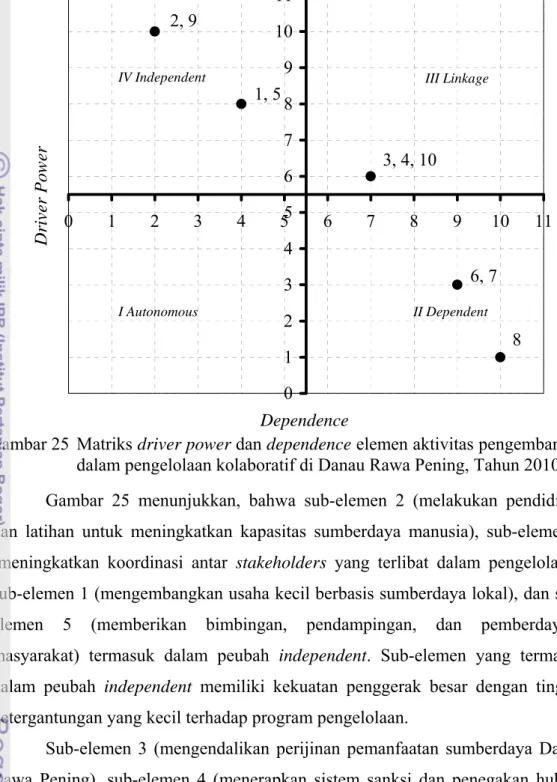

Klasifikasi elemen aktivitas pengembangan dalam pengelolaan kolaboratif dengan memperhitungkan nilai driver power dan dependence dari setiap sub-elemen yang mencakup empat kuadran, yaitu independent, linkage, autonomous, dan dependent. Klasifikasi elemen aktivitas pengembangan dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening disajikan pada Gambar 25.

2, 9 1, 5 3, 4, 10 6, 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dependence Dr iver Pow er

IV Independent III Linkage

I Autonomous II Dependent

Gambar 25 menunjukkan, bahwa sub-elemen 2 (melakukan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia), sub-elemen 9 (meningkatkan koordinasi antar stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan), elemen 1 (mengembangkan usaha kecil berbasis sumberdaya lokal), dan sub-elemen 5 (memberikan bimbingan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat) termasuk dalam peubah independent. Sub-elemen yang termasuk dalam peubah independent memiliki kekuatan penggerak besar dengan tingkat ketergantungan yang kecil terhadap program pengelolaan.

Sub-elemen 3 (mengendalikan perijinan pemanfaatan sumberdaya Danau Rawa Pening), sub-elemen 4 (menerapkan sistem sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfataan), serta sub-elemen 10 (memberikan insentif bagi kelompok nelayan untuk meningkatkan produksi dan pemasaran) termasuk dalam peubah linkage. Hal ini menunjukkan, bahwa sub-elemen tersebut memiliki kekuatan penggerak dan tingkat ketergantungan yang besar dan saling terkait. Perubahan pada sub-elemen linkage akan berdampak pada sub-elemen lainnya, oleh sebab itu perlu kehati-hatian dalam mengkaji sub-elemen tersebut.

Gambar 25 Matriks driver power dan dependence elemen aktivitas pengembangan dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010

Selanjutnya, sub-elemen 6 (menerapkan sistem pembiayaan bersama antar stakeholders), sub-elemen 7 (mendorong sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten), serta sub-elemen 8 (mengembangkan teknologi tepat guna untuk memanfaatkan Eceng Gondok dan gambut) termasuk dalam peubah dependent (tidak bebas). Hal ini memberikan makna, bahwa sub-elemen yang termasuk dalam peubah dependent memiliki kekuatan penggerak yang kecil dengan tingkat ketergantungan yang besar terhadap sub-elemen lainnya.

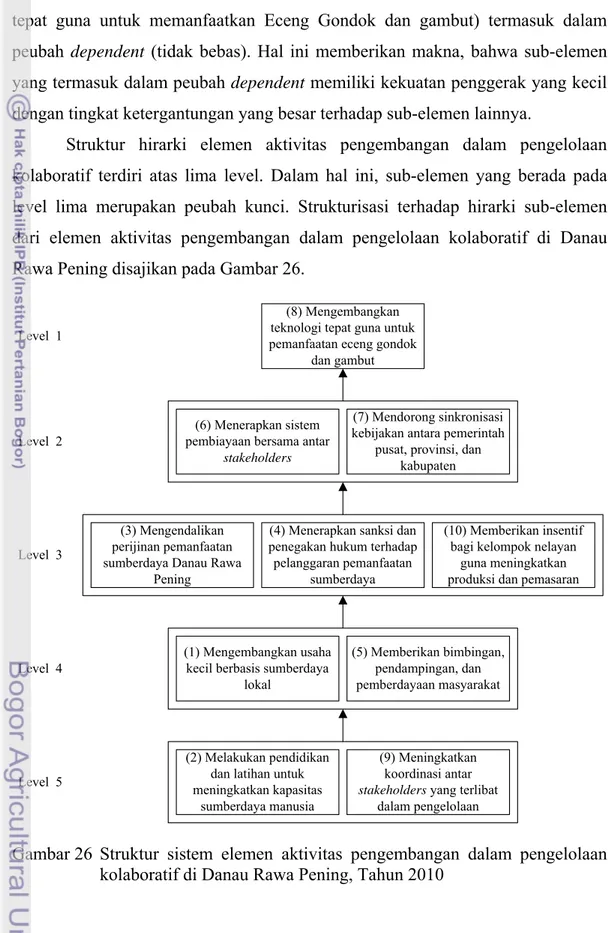

Struktur hirarki elemen aktivitas pengembangan dalam pengelolaan kolaboratif terdiri atas lima level. Dalam hal ini, sub-elemen yang berada pada level lima merupakan peubah kunci. Strukturisasi terhadap hirarki sub-elemen dari elemen aktivitas pengembangan dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening disajikan pada Gambar 26.

(2) Melakukan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kapasitas

sumberdaya manusia (3) Mengendalikan

perijinan pemanfaatan sumberdaya Danau Rawa

Pening

(8) Mengembangkan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan eceng gondok

dan gambut

(7) Mendorong sinkronisasi kebijakan antara pemerintah

pusat, provinsi, dan kabupaten

Level 4 Level 3 Level 2 Level 1

(4) Menerapkan sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan

sumberdaya

(10) Memberikan insentif bagi kelompok nelayan

guna meningkatkan produksi dan pemasaran (6) Menerapkan sistem

pembiayaan bersama antar

stakeholders

(1) Mengembangkan usaha kecil berbasis sumberdaya

lokal Level 5 (5) Memberikan bimbingan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat (9) Meningkatkan koordinasi antar

stakeholders yang terlibat

dalam pengelolaan

Gambar 26 Struktur sistem elemen aktivitas pengembangan dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010

Gambar 26 menunjukkan, bahwa sub-elemen 2 (melakukan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia), dan sub-elemen 9 (meningkatkan koordinasi antar stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan) menempati hirarki tertinggi, yaitu pada level 5. Hal ini menunjukkan, bahwa dua sub-elemen tersebut merupakan sub-elemen kunci dalam model pengelolaan kolaboratif. Dalam hal ini merupakan aktivitas-aktivitas utama yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan kolaboratif. Selanjutnya adalah aktivitas-aktivitas yang berada pada level 4, 3, 2, dan level 1 untuk mendorong keberhasilan program pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening.

Pengembangan kebijakan pengelolaan Danau Rawa Pening sangat kompleks karena melibatkan beberapa stakeholders kunci, seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Perguruan Tinggi, pelaku usaha lokal, serta masyarakat nelayan. Masing-masing stakeholders memiliki pengaruh dan tingkat kepentingan yang berbeda. Untuk mendapatkan pengambilan keputusan yang tepat dalam perumusan kebijakan, maka diperlukan partisipasi stakeholders dalam proses perumusan kebijakan. Disamping itu perumusan kebijakan harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial agar kebijakan pengelolaan Danau Rawa Pening dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Kebijakan yang dibangun juga memungkinkan berlangsungnya partisipasi stakeholders dan pendelegasian dalam pengambilan keputusan.

Hasil analisis stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan Danau Rawa Pening menunjukkan bahwa masyarakat pemanfaat sumberdaya merupakan stakeholders kunci, tetapi memiliki tingkat pengaruh yang rendah dalam penentuan kebijakan pengelolaan. Oleh sebab itu diperlukan pemberdayaan masyarakat pemanfaat sumberdaya agar lebih berperan dalam penentuan kebijakan pengelolaan Danau Rawa Pening. Upaya ini akan membentuk masyarakat pemanfaat sumberdaya yang lebih berdaya, sehingga memperbesar peluang keberhasilan pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening.

Hasil analisis ISM menunjukkan bahwa sub-elemen tujuan pemberdayaan masyarakat pemanfaat sumberdaya merupakan tujuan khusus dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening. Masyarakat nelayan merupakan kelompok masyarakat yang terkena pengaruh dari pengelolaan kolaboratif. Elemen lembaga

yang terlibat dalam pengelolaan adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan lembaga peubah kunci. Peubah dengan daya dorong besar dari elemen kendala utama dalam pengelolaan adalah konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengelolaan. Selanjutnya aktivitas-aktivitas pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, serta meningkatkan koordinasi antar stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan diperlukan untuk mendorong keberhasilan program pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening.

Model pengelolaan kolaboratif merupakan upaya untuk merumuskan solusi masalah dalam perbaikan sistem pengelolaan Danau Rawa Pening. Berdasarkan konsep pengelolaan kolaboratif, permasalahan kerusakan sumberdaya alam tidak hanya dapat diselesaikan dengan pendekatan teknis, melainkan juga diperlukan penyelesaian yang lebih holistik dengan melibatkan seluruh stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan. Adanya kesadaran dan distribusi tanggung jawab secara formal dari masing-masing pihak yang terlibat dalam pengelolaan ditujukan untuk menetapkan bentuk peranserta yang setara.

6.3 Implikasi Keilmuan

Hasil penelitian ini memberikan sumbangan keilmuan di bidang ilmu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, khususnya pemberdayaan masyarakat, pengelolaan kolaboratif, dan studi lingkungan.

1) Pemberdayaan Masyarakat

Hasil analisis penelitian ini mendukung teori pemberdayaan masyarakat (Ife dan Tesoriero 2008), bahwa pemberdayaan masyarakat di sekitar Danau Rawa Pening bertujuan meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan. Pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya terbatas pada pemberian bantuan material kepada masyarakat, akan tetapi harus mempertimbangkan penguatan semangat kerja bersama dalam melestarikan sumberdaya alam sebagai milik bersama. Peranserta masyarakat dalam pengelolaan Danau Rawa Pening masih dalam konteks yang sempit, yaitu terbatas pada implementasi program yang telah

ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini partisipasi masyarakat mencapai bentuk yang pasif. Pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya masyarakat yang mandiri sebagai suatu sistem yang dapat mengorganisir dirinya sendiri.

2) Pengelolaan Kolaboratif

Hasil penelitian ini mendukung teori co-management yang dikembangkan oleh Borrini-Feyerabend et al. (2000). Dalam hal ini pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening melibatkan banyak stakeholders, seperti pemerintah, swasta, akademisi, pengusaha, dan masyarakat. Masing-masing pihak yang terlibat melakukan negosiasi untuk memberikan jaminan dan membagi peran dalam pengelolaan sumberdaya. Begitu juga halnya dengan teori konflik dalam pemanfaatan sumberdaya alam (Pomeroy dan Rivera-Guieb 2006), bahwa pemanfaatan sumberdaya Danau Rawa Pening rentan terhadap timbulnya konflik kepentingan. Penyebab timbulnya konflik dalam pemanfaatan sumberdaya adalah adanya perbedaan pengaruh dan kepentingan diantara individu atau kelompok yang terlibat. Aktor sosial yang memiliki akses terhadap kekuasaan cenderung memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan kebijakan terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam.

Selanjutnya teori variasi co-management (Pomeroy dan Rivera-Guieb 2006), bahwa model pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening menuntut adanya distribusi peran dan tanggung jawab antara pihak pemerintah dan masyarakat pemanfaat sumberdaya. Konsultasi publik yang dilakukan secara partisipatif dimaksudkan untuk menentukan model pengelolaan partisipatif yang setara dari seluruh pihak berkepentingan. Dalam pengelolaan Danau Rawa Pening, aktor yang berasal dari institusi pemerintah, baik dari lembaga eksekutif maupun legislatif memiliki tingkat pengaruh yang tinggi dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pengelolaan. Terdapat mekanisme dialog antara pemerintah dengan masyarakat pemanfaat sumberdaya yang diwakili oleh kelompok nelayan, namun demikin masih dalam tahap intruksi informasi dari apa yang telah diputuskan oleh pemerintah.

3) Studi Lingkungan

Hasil penelitian ini mendukung teori indigenous knowledge atau pengetahuan lokal (Berkes et al. 2000), yakni bahwa terdapat pengetahuan lokal yang berkembang di masyarakat dan terpelihara dalam pemanfaatan sumberdaya Danau Rawa Pening. Masyarakat memiliki keterikatan yang kuat dengan lingkungannya yang dipraktekkan dalam pemanfaatan sumberdaya danau, seperti adanya kearifan lokal dalam pemanfaatan sumberdaya, yaitu harus sunguh-sunguh, jujur, niat yang bersih, dan tidak serakah. Pengetahuan lokal tersebut berkembang dan masih diakui masyarakat setempat, sehingga dapat memberikan masukan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan di Danau Rawa Pening.

Hasil penelitian ini mendukung teori penilaian tingkat kerentanan (Briguglio 1995; Adrianto dan Matsuda 2002, 2004), bahwa penilaian tingkat kerentanan adalah untuk mengidentifikasi masyarakat atau tempat yang paling rentan terhadap bahaya dan mengidentifikasi tindakan untuk mengurangi kerentanan. Berdasarkan nilai CVI (0≤CVI≤1), maka suatu tempat atau masyarakat di sekitar Danau Rawa Pening dengan nilai CVI yang mendekati batas bawah dapat dikategorikan pada tingkat kerentanan rendah, nilai sekitar pertengahan termasuk kerentanan sedang, dan nilai yang mendekati batas atas dapat dikategorikan pada tingkat kerentanan tinggi, yaitu suatu kondisi dengan potensi ancaman bahaya yang sudah tergolong tinggi untuk terjadinya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan.

Selanjutnya teori resiliensi masyarakat (Holling 1973; Walker et al. 2002), bahwa masyarakat memelihara keanekaragaman dalam konteks sistem ekologi untuk meningkatkan ketahanan dalam memperbaiki kerusakan sumberdaya Danau Rawa Pening. Masyarakat memiliki kemampuan beradaptasi untuk menghadapi perubahan terkait dengan adanya gangguan atau external shocks. Kapasitas beradaptasi dalam sistem sosial, meliputi keberadaan lembaga dan jaringan pembelajaran yang memiliki pengetahuan, serta pengalaman dalam pemecahan masalah yang dihadapi berdasarkan tindakan skala lokal.