PELESTARIAN IKAN NILEM

(

Osteochilus hasselti

C.V)

MELALUI TEKNOLOGI PEMBENIHANNYA

JOJO SUBAGJA,RUDHY GUSTIANO danL.WINARLIN Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar

Jl. Sempur No. 1 Bogor 16154

ABSTRAK

Dalam upaya mendukung pembudidayaan ikan nilem yang kini semakin dilupakan menyebabkan populasi ikan nilem semakin berkurang, penelitian pemijahan buatan serta strategi feminisasi ikan nilem telah dilakukan di Instalasi Riset Plasma Nutfah Perikanan Air Tawar Cijeruk Bogor. Strategi feminisasi dengan metode perendaman hormon steroid (17β -Estradiol) dibedakan pada dua teknik yaitu perendaman jangka pendek (8-12 jam) terhadap embrio pada fase bintik mata sampai menetas dan perendaman jangka panjang (4 hari) terhadap larva baru menetas hingga mulai makan. Konsentrasi hormon pada perendaman embrio fase bintik mata yaitu 400ug.L-1; 200 ug.L-1; 100 ug.L-1 dan kontrol, sedangkan konsentrasi hormon pada perendaman fase larva adalah 100 ug.L-1; 75 ug.L-1; 50 ug.L-1dan kontrol. Nisbah kelamin betina tertinggi sebesar 94% atau meningkat 30% dari kontrol dicapai pada perlakuan perendaman fase bintik mata pada konsentrasi 400 ug/L, sementara melalui perendaman larva nisbah kelamin tertinggi yaitu sebesar 75% atau meningkat 13% dari kontrol dicapai pada konsentrasi 50 ug.L-1.

Kata kunci: Pelestarian, ikan nilem, teknologi, pembenihan

PENDAHULUAN

Di Indonesia paling sedikit ada 12 spesies ikan lokal yang umum dapat dibudidayakan dalam badan air dan kolam air tawar, antara lain ikan mas (Cyprinus carpio L.), tawes

(Puntius gonoinotus Blkr.), gurame

(Ospronemus gouramy Lac.), tambakan

(Helostoma temincki C.V), betutu (Oxeolotris marmorata), mujair (Tilapia mossambica

Peters), sepat siam (Tricogaster pectoralis

Regan), nila (Oreocromis niloticus L.), lele

dumbo (Clarias garievenus), mata merah

(Puntius orphoides C.V), keplek (P. belinka

Blkr.) dan nilem (Osteochilus hasselti C.V).

Empat spesies ikan introduksi yaitu mola (Hypophthalamichtys molitrix C.V), koan

(Stenopharyngodon edella Val), patin siam

(Pangasius hypoththalmus Fow) dan bawal air

tawar (Colossoma sp.) SUSENO (1980) serta ada tiga spesies hasil domestikasi yaitu patin jambal (Pangasius djambal Blkr.) LEGENDRE

et al., 2000; jelawat (Leptobarbus hoeveni

C.V) HARDJAMULIA dan ATMAWINATA, 1980; dan ikan tor (Tor soro Wbr.) SUBAGJAet al.,

2006. Ikan-ikan tersebut telah berhasil dipijahkan dengan teknik hipofisasi dan pemijahan suntik rangsangan hormonal,

sehingga ke 7 spesies tersebut dapat dikembangkan sebagai ikan budidaya air tawar.

Ikan nilem (Osteochilus hasselti C.V),

adalah salah satu komoditas budidaya ikan air tawar yang terkonsentrasi di Pulau Jawa khususnya di wilayah Priangan, sementara sekarang pembudidayaan ikan tersebut hampir dilupakan/ditinggalkan. Tercermin dari data Statistik Perikanan Budidaya 2002, dimana produksi ikan nilem terhadap produksi ikan budidaya lainnya dari tahun 1996 sampai 2000 persentasinya cenderung menurun berturut-turut 11,96;7,28;7,28;6,78 dan 6,96%.Padahal ikan tersebut mempunyai potensi cukup besar dalam pengembangannya dimasa yang akan datang karena memiliki keunggulan komparative. Budidaya ikan nilem pada umumnya saat ini masih bersifat tradisional, bahkan hanya berupa produk sampingan dari hasil budidaya ikan secara polikultur dengan ikan mas, mujaer atau nila dan gurame.

Potensi lain yang dimiliki ikan nilem saat ini adalah telurnya yang sangat digemari masyarakat karena rasanya lezat dan dapat diekspor kenegara tertentu sebagai pengganti kapiar, selain itu telur nilem sudah dimanfaatkan sebagai bahan pembuat saus. Demikian juga dengan ikan ukuran 5 gram telah diproduksi dan diolah menjadi makanan

siap saji populer disebut sebagai baby fish.

Dari kelompok ciprinidae ikan nilem termasuk

ikan yang tahan terhadap serangan penyakit, diduga dengan kebiasaan makan ikan nilem termasuk kedalam kelompok omnivora dimana pakan yang dikonsumsi didominasi dengan pakan alami dari kelompok ganggang yang disinyalir banyak mengandung anti bodi. Dengan mayoritas makanannya berupa peryphiton dan tumbuhan penempel dengan demikian ikan nilem dapat berfungsi sebagai pembersih jaring apung (JANGKARU, 1989). Melihat beberapa pertimbangan potensi dan manfaatnya, sehingga Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 3 Mei 2006, mengukuhkan ikan ini sebagai salah satu komoditas Gerakan Mina Padi Rakyat (GEMPAR).

Untuk mempertahankan atau pun meningkatkan produksi ikan nilem supaya mampu mendukung program GEMPAR, serta untuk menjaga kelestarian ikan tersebut maka manjemen budidaya ikan nilem harus diperbaiki dari sistem pemeliharaan secara lokal-tradisional ke sistem pemeliharaan yang cakupannya lebih luas dan intensif agar tujuan skala usaha yang besar seperti untuk tujuan produksi telur dapat tercapai. Salah satu aspek yang harus diperbaiki adalah dalam manajemen perbenihannya.

Makalah ini akan mengemukakan hasil-hasil penelitian yang dilakukan di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan beberapa hasil referensi dari luar balai, meliputi kajian aspek manajemen induk, pemijahan buatan, produski monosek betina, pemeliharaan benih sampai dengan ukuran 5 gram (ngeramo), dibandingkan dengan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan petani ikan nilem di daerah Tasikmalaya, Singaparna dan Sumedang.

BAHAN DAN METODE

Manajemen induk

Struktur pemeliharaan induk yang dilakukan di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar (BRP-BAT), di Instalasi Riset Plasma Nutfah Perikanan Air Tawar Cijeruk: Induk ikan nilem hasil koleksi dari petani ikan daerah Sumedang sebanyak 300 ekor terdiri

dari 230 ekor ikan betina dan 70 ekor jantan (kondisi induk ikan belum pernah dipijahkan), ukuran bobot badan rata-rata 150 g per ekor dipeliharan dalam kolam tembok luas 40 M2, ikan jantan dan betina dipelihara secara terpisah supaya tidak terjadi pemijahan spontan.

Pakan induk dengan kadar protein 42% dengan ransum harian sebanyak 2% dari bobot biomas diberikan 2 kali yakni pagi dan sore hari (DJAJASEWAKA, 2005), kolam mendapat pasokan air dari air sumber (mata air) dengan debet 20-30 L.menit-1.

Pemeriksaan tingkat kematangan gonad

dilakukan setiap 3 minggu dengan jalan pengamatan terhadap >50 butir telur hasil kanulasi dari masing-masing betina (masing-masing betina diberi tasi dengan “stream tagging”), diameter oosit diukur garis tengahnya menggunakan mikroskop yang dilengkapi dengan mikrometer, sebaran frekuensi oosit yang diamati dipetakan dalam grafik, kriteria betina yang matang gonad dan siap dilakukan pemijahan apabila modul diameter oosit sudah mencapai kisaran 1,1 mm.

Pemeriksaan ikan jantan dilakukan dengan jalan “stripping” perut pada bagian belakang

dengan notasi sebagai berikut: 0 : Tidak ada sperma

1 : Ada sedikit sperma setelah sedikit dipijat (< 0,5 ml)

2 : Jumlah sperma lebih banyak (0,5-1,5 ml)

3 : Sangat banyak (>1,5ml)

Pemijahan buatan

Penyuntikan menggunakan hormon reproduksi pada ikan jantan dan betina akan menghasilkan pemijahan yang serentak dibandingkan dengan tanpa penyuntikan. Dengan demikian anakan yang dihasilkan lebih seragam dan akan memudahkan pemeliharaan-nya. Penyuntikan untuk ovulasi, mengguna-kan hormon ovaprim dengan dosis 0,3 ml kg-1 bobot ikan diberikan satu kali, penyuntikan dilakukan pada bagian belakang sirip punggung. Pengeluaran telur (ovulasi) terjadi 9-11 jam setelah penyuntikan pada kisaran suhu air inkubasi 21 - 25°C.

Ikan nilem jantan tidak harus dilakukan penyuntikan, namun untuk memperoleh jumlah

sperma yang lebih banyak penyuntikan ovaprim dengan dosis 0,2 ml kg-1 bobot ikan bisa dilakukan, pengeluaran sperma dilakukan sebelum proses pengeluaran telur (stipping

betina), selanjutnya sperma diawetkan dalam larutan fisiologis atau larutan infus NaCl 0,9% diencerankan 100 kali dan disimpan pada suhu antara 4-5°C (LEGENDRE et al., 1988), pada

kondisi demikian sperma nilem dapat bertahan hidup hingga 8-12 jam dengan viabilitas >80%. Persiapan pemijahan dilakukan dengan cara mengkoleksi telur dengan melakukan pemijatan atau “stripping” pada bagian perut

ikan betina yang sudah ovulasi, awal terjadi ovulasi biasanya ditandai dengan keluarnya beberapa butir telur bila dilakukan pemijatan bagian perut ikan secara perlahan, setelah diketahui terjadi ovulasi dibiarkan sekitar 30 menit – 1 jam. Pada saat stripping telur ditampung dalam wadah/waskom. Selanjutnya telur dan sperma dicampurkan dalam wadah pembuahan dan dilakukan pengadukan secara perlahan menggunakan bulu ayam agar pembuahan dapat merata. Ditambahkan aquades atau air sumber yang bersih sebanyak 1-2 kali volume telur untuk mengaktifkan sperma. Proses pembuahan berlangsung selama 0,5 menit, setelah itu baru dilakukan pembilasan dengan air bersih untuk membuang sisa sperma mati. Telur yang dibuahi ditandai dengan intinya yang berkembang dan berwarna transparan sedangkan telur yang tidak dibuahi dalam waktu 6 jam akan berwarna putih keruh, telur nilem yang sudah dibuahi akan mengembang hingga 3-5 kali dari diameter awal.

Akuarium yang berisi air bersih dan telah diaerasi selama 24 jam digunakan sebagai media penetasan. Inkubasi telur dilakukan dengan cara menebarkan telur ke dasar akuarium atau dapat menggunakan rak-rak yang tersusun pada kolom air. Telur yang telah dibuahi menetas dalam kurun waktu 23-27 jam pada suhu inkubasi 21- 27°C. Penetasan dapat juga dilakukan didalam corong penetasan sistem air mengalir.

Manajemen embrio dan benih serta strategi budidaya

Air media inkubasi telur sebelum dipergunakan terlebih dahulu dilakukan

desinfektan menggunakan blue metilene

dengan dosis 10 ppm (berwarna biru laut) dan dilengkapi dengan pengaerasian, volume akuarium 100 L telah dipergunakan untuk menetaskan 15-20 g telur. Setelah telur menetas segera dilakukan penggantian air menggunakan air yang sudah ditampung (diendapkan).

Strategi untuk tujuan pembetinaan (Feminisasi) dalam menunjang produksi telur

dan benih maka pengalihan kelamin dilakukan dengan pemberian hormon 17β-estradiol

(ZAIRIN, 2004) dengan teknik perendaman

singkat yang dilakukan pada saat bintik mata terbentuk (8-12 jam setelah fertilisasi) sampai dengan menetas (SYAM, 1997), dan perendaman jangka panjang yaitu setelah menetas sampai dengan larva mulai makan (perendaman selama 4 hari).

Pemeliharaan larva setelah menetas, larva siap diberi pakan dengan nauvilii artemia

setelah berumur 3-4 hari, frekuensi pemberiannya setiap 4 jam. Pemberian artemia berlangsung selama 5 hari setelah itu ikan bisa diberikan pakan buatan berbentuk tepung halus. Lama pemeliharaan dalam akuarium adalah 15 hari, setelah itu benih/kebul ikan didederkan kekolam pendederan yang sudah dilakukan persiapan pemupukan, dosis pupuk TSP dan Urea masing-masing 10 g/m3 dan pupuk kandang 200 g/m3, setelah satu bulan dilakukan pemupukan susulan sebanyak ½ dosis dari pemupukan, selama pemeliharaan benih ikan diberi pakan buatan sebanyak 4% dari bobot biomassa.

Untuk meningkatkan produksi benih, telah diujicoba perbedaan kedalaman kolam pendederan untuk memperoleh benih ukuran “ngeramo”, lama waktu pemeliharaan 85 hari,

serta dilakukan persiapan kolam dengan pemupukan.

Informasi tentang sistem produksi dan pembenihan ikan nilem yang dilakukan di Instalasi Riset Plasma Nutfah Perikanan Air Tawar telah dilakukan uji banding dengan sistem pembenihan yang dilakukan di Singaparna dan Tasikmalaya, informasi diperoleh melalui wawancara dengan beberapa orang pembenih, pendeder dan pedagang pengumpul serta beberapa pembesaran.

HASIL DAN BAHASAN

Manajemen induk

Dari hasil pengamatan perkembangan oosit dari sampel gonad yang diambil secara periodik setiap induk nilem (jumlah induk yang diambil telur = 25 ekor) dari masing masing betina sampel oosit hasil kanulasi >50 butir, tertera dalam Gambar 1. Tingkat kematangan gonad (TKG) akhir yaitu dicirikan dengan

modul diameter oosit sudah mencapai 1.1 mm, dari Gambar 1 frekuensi tertinggi dicapai pada waktu pengamatan ke 4 (hari ke 84).

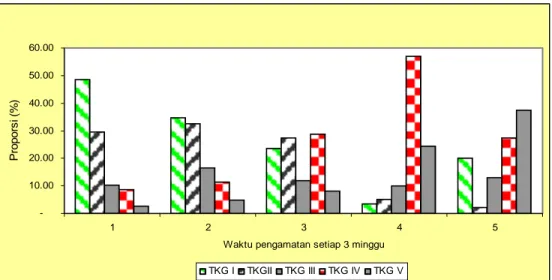

Proporsi betina setiap TKG selama percobaan berlangsung tertera dalam Gambar 2. Sesuai dengan perkembangan oosit seperti tertera dalam Gambar 1, proporsi TKG IV (ikan siap dipijahkan) tertinggi hampir 57% dicapai pada waktu pengamatan ke 4 (Gambar 2). -5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 diameter oosit (mm) F rek uens i ( % ) 1 2 3 4 5

Gambar 1. Perkembangan diameter oosit hasil kanulasi yang dilakukan setiap tiga minggu (21 hari) sebanyak 5 kali pengambilan. (n = 25 ekor setiap pengamatan)

-10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 1 2 3 4 5

Waktu pengamatan setiap 3 minggu

P rop or s i ( % ) TKG I TKGII TKG III TKG IV TKG V

TKG V diketahui fase atresia, dari hasil pengamatan visual terhadap telur hasil kanulasi diketemukan >50% oosit sudah mengalami atresia, dan kondisi gonad banyak cairan serta cangkang/folikel dan banyak diketemukan oogonia (diameter <0,1 mm) hampir dari setiap periode pengamatan diperoleh induk yang mengalami fase ini, dari Gambar 2 didapat proporsi induk tertinggi yaitu pada pengamatan ke 5 hampir mendekati 38%.

Dengan menajemen induk yang lebih intensif rematurasi induk ikan nilem seperti terlihat dari Gambar 2 diperlukan waktu sekitar 3 bulan.

Dari penampilan ke dua gambar diatas tampak jelas bahwa peranan pakan induk memberikan dampak/hasil terhadap jumlah indukan yang matang gonad, hal ini sesuai pendapat yang dikemukakan oleh WATANABE

(1988), kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan kepada induk ikan penting untuk keberhasilan pematangan, pemijahan dan kualitas telur.

Sementara informasi yang diperoleh dari petani pembenih, mereka menggunakan indukan hasil seleksi dari kolam pemeliharaan/ kolam pembesaran yang dipelihara secara polikultur, kriteria untuk memilih induk yang akan dipijahkan berdasarkan pengalaman yaitu dengan melihat dan meraba dari tingkat

kegendutan perut ikan. Berdasarkan pengalaman mereka, bila perut diraba sudah lembut dan mengembang ke belakang maka ikan tersebut yang dipilih untuk dipijahkan. Hasil seleksi yang diperoleh dan memenuhi kriteria tersebut dari satu kolam paling banyak 5% dari jumlah populasi yang ada. Kondisi demikian memang wajar karena indukan yang dipelihara hanya mendapatkan pasokan pakan dari sisa-sisa dapur dan hanya sesekali saja induk diberi pakan komersial, sistem pemeliharaan induk masih digabung antara ikan betina dan jantan.

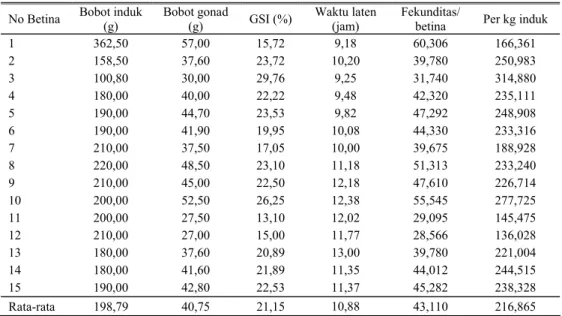

Pemijahan buatan

Untuk melihat lebih jauh peranan pakan buatan (kadar protein 42%) yang diberikan pada percobaan, telah dilakukan pemijahan secara kawin rangsang menggunakan hormon “ovaprim”. Dari 15 ekor induk yang memenuhi

kriteria TKG IV setelah dilakukan penyuntikan dengan hormon reproduksi semua dapat

ovulasi total, rata-rata telur yang dapat

dikeluarkan saat stripping sebesar 21,15%,

serta waktu latent (yaitu kurun waktu setelah penyuntikan hormon sampai ovulasi) rata-rata 10,8 jam pada kondisi suhu air inkubasi 24,5 -26oC, data lebih rinci tertera dalam Tabel 1.

Tabel 1. Bobot induk disuntik, bobot gonad, waktu laten serta kisaran fekunditas ikan nilem

No Betina Bobot induk (g) Bobot gonad (g) GSI (%) Waktu laten (jam) Fekunditas/

betina Per kg induk

1 362,50 57,00 15,72 9,18 60,306 166,361 2 158,50 37,60 23,72 10,20 39,780 250,983 3 100,80 30,00 29,76 9,25 31,740 314,880 4 180,00 40,00 22,22 9,48 42,320 235,111 5 190,00 44,70 23,53 9,82 47,292 248,908 6 190,00 41,90 19,95 10,08 44,330 233,316 7 210,00 37,50 17,05 10,00 39,675 188,928 8 220,00 48,50 23,10 11,18 51,313 233,240 9 210,00 45,00 22,50 12,18 47,610 226,714 10 200,00 52,50 26,25 12,38 55,545 277,725 11 200,00 27,50 13,10 12,02 29,095 145,475 12 210,00 27,00 15,00 11,77 28,566 136,028 13 180,00 37,60 20,89 13,00 39,780 221,004 14 180,00 41,60 21,89 11,35 44,012 244,515 15 190,00 42,80 22,53 11,37 45,282 238,328 Rata-rata 198,79 40,75 21,15 10,88 43,110 216,865

Telur hasil stripping dilakukan pembuahan

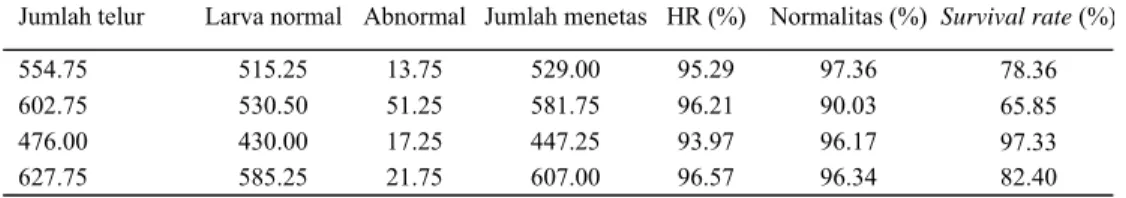

dengan sperma yang sudah dikoleksi 2 jam sebelumnya, sperma berasal dari 8 ekor jantan dikoleksi menjadi satu dan diencerkan 100 x menggunakan NaCl 0,9% dan disimpan pada suhu 4-5oC. Setiap 5 ml sperma campuran cukup untuk membuahi 100 g telur. Setelah dilakukan pengadukan menggunakan bulu ayam selama 0,5-1 menit lalu dilakukan pembilasan dengan air bersih. Telur yang sudah dibilas diinkubasikan ke dalam akuarium. Sebagian telur diinkubasikan ke dalam bak plastik volume 300 ml sebagai kontrol dengan tujuan untuk mengetahui derajat penetasan. Keragaan daya tetas serta jumlah larva normal dan survival rate sampai

dengan hari ke 10 dari hasil pengamatan inkubasi telur kontrol disajikan dalam Tabel 2.

Pemijahan ikan nilem yang dilakukan petani secara tradisional dilakukan dikolam-kolam khusus yang mendapat aliran air deras dan adanya tanggul tempat memijah. Untuk pemijahan tersebut ada tiga cara lokal yaitu cara Tarogong, Galunggung dan Nagrek. Pembenihan ke tiga cara tersebut merupakan

cara yang sudah berkembang karena digunakan prinsip penetasan secara terkontrol di kolam khusus penetasan (HARDJAMULIA dan

ATMAWINATA, 1980), namun untuk lebih

meningkatkan hasil penetasan perlu sedikit perbaikan dalam hal manjemen embrio (telur-telur yang telah dibuahi berkembang dan menetas), karena masih banyak dijumpai pada pembenih tertentu keberhasilan panen larva masih rendah < 55%.

Dari data Tabel 2 diperoleh informasi bahwa pemijahan buatan menghasilkan anakan (larva) sampai umur 10 cukup tinggi yaitu sekitar 77%. Apabila data ini dikonversikan ke fekunditas per kg induk hasil pemeliharaan di kolam Instalasi Cijeruk, maka akan diperoleh 167,000 ekor “kebul” atau sama dengan 16-17 cangkir, harga percangkir Rp. 12.000,-. Sementara informasi dari petani pembenih untuk setiap 1 kg (8-10 ekor betina induk) yang dipijahan dengan cara tradisional diperoleh larva sekitar 3-5 cangkir, dengan demikian teknik pemijahan melalui teknik kawin rangsang menghasilkan kebul 3 kali lebih banyak.

Tabel 2. Rata-rata persentase daya tetas, larva normal dan kelangsungan hidup larva (ukuran kebul) ikan

nilem sampai umur 10 hari

Jumlah telur Larva normal Abnormal Jumlah menetas HR (%) Normalitas (%) Survival rate (%)

554.75 515.25 13.75 529.00 95.29 97.36 78.36

602.75 530.50 51.25 581.75 96.21 90.03 65.85

476.00 430.00 17.25 447.25 93.97 96.17 97.33

627.75 585.25 21.75 607.00 96.57 96.34 82.40

MANAJEMEN EMBRIO DAN BENIH SERTA STRATEGI BUDIDAYA

Meningkatkan nisbah kelamin betina pada ikan nilem telah dilakukan melalui perendaman embrio pada fase pembentukan bintik mata sampai dengan menetas, dan perendaman larva setelah menetas sampai mulai makan (selama 4 hari perendaman) menggunakan hormon 17 β -estrdiol. Dari kedua perlakuan tersebut diperoleh informasi bahwa melalui perendaman embrio, dengan konsentrasi 400 ug.L-1 nisbah kelamin betina rata-rata 94%, sementara pada kelompok kontrol (tanpa hormon) diperoleh rata-rata 64%, dengan demikian perendaman hormon E2 pada fase embrio meningkatkan nisbah betina sebesar

30%. Sedangkan dengan perlakuan perendaman larva nisbah kelamin betina tertinggi yaitu sebesar 75% pada perendaman dengan konsentrasi E2 50 ug L-1 dan kontrol 62%, dengan demikian pada perlakuan ini hanya meningkatkan nisbah betina 13%.

Feminisasi melalui teknik perendaman hormon adalah dalam rangka percepatan mendukung penyediaan calon induk betina yang diperlukan dalam produksi telur atau penyediaan calon indukan untuk keperluan pembenihan dalam jangka pendek (program jangka cepat), namun teknik ini tidak direkomendasikan untuk diaplikasikan di tingkat petani, karena kajian yang lebih detil tentang dampak atau akses dari perlakuan hormon tersebut belum selesai diteliti.

hibridisasi/persilangan dari indukan nilem “jantan fungsional” (hasil perlakuan set-cromosom) yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, dengan betina normal, dari hasil persilangan tersebut akan diperoleh keturunannya semua betina. Penelitian tentang pembentukan jantan fungsional sedang

dilakukan di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar, hasil sementara yang sudah dicapai baru pada tahap pembesaran materi calon induk hasil maskulinisasi untuk keperluan pengujian progeni (seleksi “jantan fungsional”), penelitian masih berlangsung.

Pendederan/pemeliharaan kebul dilanjutkan ke kolam yang telah dilakukan pemupukan menggunakan pupuk kandang dan pupuk buatan, telah diuji perbedaan kedalam kolam pemeliharaan yaitu 30 cm, 60 cm dan 120 cm. Dengan kepadatan 1 ekor L-1.

Dari hasil percobaan yang dilakukan di kolam Instalasi Riset PN Cijeruk, diperoleh informasi, kedalaman kolam tidak berpengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup, namun ada kecenderungan dengan semakin dangkal kolam pendederan kelangsungan hidup semakin rendah. Rata-rata kelangsungan hidup dari masing-masing perlakuan kedalaman dari mulai 30 cm sampai 120 cm berturut-turut adalah 26,23; 46,23 dan 64,28%. Sedangkan untuk pertumbuhan bobot rata-rata individu menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05) dimana perlakuan kedalaman 30 cm menghasilkan rata-rata tertinggi yaitu 6,4 g.

KESIMPULAN

Dari serangkaian kegiatan pembenihan ikan nilem yang dilakukan di INRIS Plasma Nutfah Perikanan Air Tawar Cijeruk, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan induk dengan menggunakan pakan buatan dengan protein 42%, menghasilkan 57% betina matang gonad (TKG IV) dan rematurasi lebih singkat diperlukan waktu 3 bulan. 2. Penyuntikan hormon reproduksi dapat

menyeragamkan proses ovulasi dan pemijahan, dengan waktu laten 10,8 jam serta fekunditas rata-rata per kg induk menghasilkan 216.865 butir telur. 3. Inkubasi telur pada wadah kontrol daya

tetas telur rata-rata mencapai 95,5% dan larva normal 80,98% serta

kelang-L-1 menghasilkan nisbah kelamin betina tertinggi yaitu sebesar 94%, atau naik 30% dari kontrol.

5. Pendederan benih dikolam pada kedalaman 120 cm cenderung mening-katkan kelangsungan hidup mencapai 64,28%, namun menghasilkan ukuran rata-rata individu paling kecil yaitu 1,58 g, sedangkan pada kedalaman kolam 30 cm kelangsungan hidup 26,23% dan rata-rata individu saat panen 4,6 g.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar yang telah membiayai kegiatan riset melalui DIPA TA 2006. Kepada Saudara WAWAN S,DENI IRAWAN dan SIROD

DIANA yang telah membantu pelaksanaan

kegiatan ini sampai selesai.

DAFTAR PUSTAKA

DEPARTEMEN KELAUTAN dan PERIKANAN. 2002. Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2000, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Jakarta, 104 hlm.

DJAJASEWAKA.H., J. SUBAGJA; A. WIDIYATI, R. SAMSUDIN dan WINARLIN. 2005. Pengaruh Kadar Protein Terhadap Produksi dan Kualitas Telur Induk Ikan Nilem (Osteochilus Hasselti). Seminar Hasil Penelitian Balai Riset Perikanan Budiaya Air Tawar, Bogor. HARDJAMULIA.A,danATMAWINATA S. 1980. Teknik

Hipofisasi beberapa Jenis Ikan Air Tawar. Pros. Lokakarya Nasional Teknologi Tepat Guna Bagi Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar. Bogor, hlm 1-16.

JANGKARU.Z. 1980. Budidaya Ikan dalam Kantong Jaring Terapung. Pros. Lokakarya Nasional Teknologi Tepat Guna Bagi Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawr. Bogor, hlm 82-92

LEGENDRE. M, J. SUBAGJA, and J. SLEMBROUCK. 1998. Absence of Marked Seasonal Variations in Sexual Maturity of Pangasius hypophthalmus Brooders Held in Ponds at the Sukamandi Station (Java, Indonesia), Proc. Mid-term Catfish Asia Project, Canhto, Vietnam. 91 - 96.

LEGENDRE M., POUYAUD L., SLEMBROUCK J., GUSTIANO R.,KRISTANTO A.H.,SUBAGJA J.,

LEGENDRE M.,SLEMBROUCK J.andSUBAGJA J. 1999. First Results on Growth and Artificial Propagation of Pangasius djambal in Indonesia. P. 97-102, in Proceedings of the Mid-Term Workshop of the "Catfish Asia Project", 11-15 May 1998, Cantho, Vietnam SUBAGJA.J,SIDI ASIH danRUDHY GUSTIANO. 2006.

Manajemen Induk dalam Pembenihan Ikan Tor soro Media Akuakultur Indonesia. SUSENO D. 1980. Pembenihan Beberapa Varitas/

Strin Ikan Mas (Cyprinus carpio. L). Pros. Lokakarya Nasional Teknologi tepat guna Bagi Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawr. Bogor, hlm 17-26.

Terhadap Nisbah Kelamin Ikan Nila Merah (Oreochromis Niloticus), Skripsi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

SYAM,Y. 1997. Pengaruh Perendaman Hormon 17 Estradiol Dengan Dosis Berbeda Pada Larva Umur 7 Hari Selama 18 Hari Terhadap Nisbah Kelamin Ikan Nila Merah (Oreochromis Sp), Skripsi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

WATANABE, T. 1988. Fish Nutrition and Mariculture. JICA Textbook the General Aquaculture Course. Page: 147 – 159.

ZAIRIN.M. JR. 2004. Sex Reversal Memproduksi Benih Ikan Jantan Atau Betina, Penebar Swadaya , Jakarta: 96 hlm.