EFEKTIFITAS PURSED LIPS BREATHING DAN TIUP

BALON TERHADAP PENINGKATAN ARUS PUNCAK

EKSPIRASI PADA PASIEN PPOK DI RUANG

PERAWATAN PENYAKIT DALAM RSUD KOJA

TAHUN 2013

TESIS

Oleh ARI SUSIANI NPM: 2011980003

PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA 2013

EFEKTIFITAS PURSED LIPS BREATHING DAN TIUP

BALON TERHADAP PENINGKATAN ARUS PUNCAK

EKSPIRASI PADA PASIEN PPOK DI RUANG

PERAWATAN PENYAKIT DALAM RSUD KOJA

TAHUN 2013

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Keperawatan Keperawatan

Oleh ARI SUSIANI NPM: 2011980003

PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA 2013

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Ari Susiani NPM : 2011980003

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya sendiri yang merupakan hasil penelitian, pengolahan dan analisis saya sendiri, serta bukan merupakan replikasi maupun saduran dari hasil penelitian orang lain

Apabila terbukti tesis ini merupakan plagiat atau replikasi maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan segala akibat yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab saya

Jakarta, Oktober 2013

Ari Susiani

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

PROGRAM MAGISTER ILMU KEPERAWATAN

PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Tesis, Oktober 2014 Ari Susiani

Efektifitas Pursed-Lips Breathing dan Tiup Balon terhadap Peningkatan Arus Puncak Ekspirasi pada Pasien PPOK di Ruang Perawatan Penyakit Dalam RSUD Koja Tahun 2013

X + 116 hal + 20 tabel + 3 skema + 6 lampiran

ABSTRAK

Penyakit Paru Obstruksi Kronik merupakan suatu penyakit paru yang berlangsung lama ditandai dengan peningkatan resistensi terhadap aliran udara,air trapping, dan hiperinflasi paru, dengan keadaan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan pada arus puncak ekspirasi. Pursed lips breathing dapat memperbaiki kelenturan rongga dada serta diafragma dan melatih otot-otot ekspirasi untuk memperpanjang ekshalasi Penelitian ini bertujuan menganalisis efektifitas pursed-lips breathing dan Tiup Balon terhadap Peningkatan Arus Puncak Ekspirasi pada Pasien PPOK di Ruang Perawatan Penyakit Dalam RSUD Koja Tahun 2013. Desain dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen, dengan one group time series pre-post test design. Jumlah responden 19 pasien PPOK. Variabel independent adalah tindakan pursed-lips breathing saja, serta pursed - lips breathing dan tiup balon , variabel dependent adalah kenaikan nilai arus puncak ekspirasi. Analisa bivariat menggunakan uji T-paired diferent test. Hasil penelitian, rata-rata nilai arus puncak ekspirasi PPOK berbeda bermakna antara sebelum dan sesudah intervensi pursed-lips breathing dan tiup balon (P=0,000). Terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan peningkatan arus puncak ekspirasi. Tidak ada hubungan antara tinggi badan dengan peningkatan arus puncak ekspirasi (P=0,326). Jenis kelamin tidak berhubungan terhadap peningkatan arus puncak ekspirasi (P= 0,827). Rekomendasi hasil penelitian ini adalah pursed-lips breathing dan tiup balon dapat diterapkan oleh perawat pada pasien PPOK sehingga dapat meningkatkan arus puncak ekspirasi.

Kata Kunci : Pursed-lips breathing dan tiup balon,Peningkatan arus puncak ekspirasi, Pasien PPOK,

Daftar Pustaka : 31 (1999-2013)

UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH

MASTER OF SCIENCE NURSING PROGRAM

GRADUATED PROGRAMS UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH JAKARTA

Thesis , October 2014 Ari Susiani

Pursed - Lips Breathing effectiveness and Balloon Blow to increase peak expiratory flow in patients with COPD in Disease Treatment Room RSUD Koja Hospital in 2013

X + 116 things + 20 table + 3 scheme + 6 attachments

ABSTRACT

Chronic Obstructive Pulmonary Disease is a lung disease characterized by prolonged increased resistance to airflow , air trapping and lung hyperinflation , with the state led to a decrease in peak expiratory flow . Pursed lips breathing can improve the flexibility of the chest cavity and diaphragm and expiratory muscles for exhalation to extend this study to analyze the effectiveness of pursed - lips breathing and Balloon Blow to increase peak expiratory flow in patients with COPD in Disease Treatment Room Koja Hospital in 2013 . Design in this study is quasi-experimental , one-group time series with pre - post test design . The number of respondents 19 COPD patients . Independent variable is the act of pursed - lips breathing alone , and pursed - lips breathing and inflatable balloon , the dependent variable is the increase in value of peak expiratory flow . Bivariate analysis using a paired T- test diferent test . Results of the study , the average value of peak expiratory flow COPD significantly different between before and after intervention pursed - lips breathing and inflatable balloon ( P = 0.000 ) . There is a significant relationship between age and increase in peak expiratory flow . There is no relationship between height with increase in peak expiratory flow ( P = 0.326 ) . Gender was not related to the increase in peak expiratory flow ( P = 0.827 ) . Recommendations resulting from this research is pursed - lips breathing and inflatable balloon can be applied by nurses in COPD patients in order to improve peak expiratory flow .

Keywords : Pursed - lips breathing and inflatable balloons , Increased peak expiratory flow , COPD patients ,

Bibliography : 31 (1999-2013)

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian

dengan judul “ Efektifitas Pursed-Lips Breathing dan Tiup Balon Terhadap Peningkatan Arus Puncak Ekspirasi Pada Pasien PPOK di Ruang Perawatan Penyakit

Dalam RSUD Koja Tahun 2013”. Laporan hasil penelitian ini disusun sebagai

salah satu persyaratan untuk menyelesaikan tahap akademik pada Program Magister Keperawatan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Penyusunan penelitian ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta arahan dari banyak pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan tulus ikhlas menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Hj Tri Kurniati S.Kp.,M.Kes, sebagai Ketua Prodi Program Magister Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

2. Ns. Yani Sofiani, M.Kep.,Sp KMB, sebagai Sekretaris Prodi Program Magister Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta dan selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingannya dan membantu penulis dalam memberikan arahan, serta motivasi kepada peneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

3. Dr. Rohadi Haryanto, M.Sc, sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan masukan dengan secara teliti, serta arahan dalam penggunaan metodologi, pengolahan data dan motivasi kepada peneliti dalam penyusunan penelitian ini.

4. Ns. Diana Irawati, M.Kep., Sp.KMB, sebagai penguji III yang telah memberikan masukan dan mengsyahkan hasil penelitian ini.

5. Ns. Welas Riyanto, M.Kep., Sp.KMB, sebagai penguji IV yang telah meluangkan waktunya untuk menguji sidang akhir dan meengsyahkan penelitian ini.

6. Muhammmad Hadi, SKM, M.Kep, selaku Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta.

7. Miciko Umeda, SKp, M.Biomed selaku koordinator mata ajar tesis yang telah memberikan pengarahan tentang penyususnan tesis.

8. Dr. Togi Asman Sinaga, M.Kes selaku Direktur RSUD Koja, yang telah memberikan ijin peneltian ini.

9. Ns. Lusinda, S.Kep, selaku kepala ruangan dan staf karyawan lantai 6 blok B RSUD Koja yang telah memberikan ijin dan membantu dalam pelaksanaan penelitan.

10. Seluruh dosen dan staf karyawan Program Studi Magister Keperawatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta.

11.Ibu Rusmawati Sitorus, SPd.,SKep.,M.A, selaku Direktur Akademi Keperawatan Harum Jakarta dan staf, yang telah memberikan doa, kasih tulusnya, dan motivasi yang tak terhingga.

12. Seluruh keluarga di Tegal (Ibu,mba susi,& adekku-adeku tersayang) serta orang-orang tercinta yang telah memberikan dukungan, doa serta material yang tak ternilai harganya.

13. Sobat S2 keperawatan Medikal Bedah UMJ (WES) atas kekompakanya, bantuan dan yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi serta doa yang tak ternilai harganya selama mengikuti perkuliah ini.

14. Rekan-rekan mahasiswa bimbingan ibu Ns. Yani Sofiani, M.Kep, Sp. KMB dan bapak DR. Rohadi Haryanto, MSc, serta seluruh angkatan I/2011 Program Magister Keperawatan Medikal Bedah Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam memberikan motivasi dalam keadaan suka dan duka.

15. Rekan-rekan Program Magister Keperawatan Medikal Bedah Universitas Muhammadiyah Jakarta, atas semua bantuan dan kerjasamanya selama ini. 16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah ikut berperan serta

dalam penyelesaian penyusunan penelitian ini.

Peneliti menyadari penyusunan hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, peneliti sangat mengharapkan masukan, saran, kritik yang bersifat membangun. Semoga Alloh SWT memberikan balasan atas semua kebaikan yang telah bapak/ibu/saudara berikan.

Jakarta, Oktober 2013

Ari susiani

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi/derajat berat PPOK gambaran klinis

sebelum pengobatan ... 14 Tabel 2.2 Klasifikasi Tingkat Keparahan PPOK berdasarkan

Spirometri ... 15 Tabel 2.3 Klasifikasi PPOK berdasarkan tahapan penyakit ... 16 Tabel 3.1 Definisi Operasional ... 34 Tabel 5.1 Distribusi responden pasien PPOK berdasarkan

Frekuensi jenis kelamin di ruang penyakit dalam

RSUD Koja ... 69 Tabel 5.2 Distribusi umur responden pasien PPOK di ruang

Perawatan penyakit dalam RSUD Koja... 70 Tabel 5.3 Distribusi tinggi badan responden pasien PPOK

Diruang perawatan penyakit dalam RSUD Koja ... 71 Tabel 5.4 Hasil pengukuran Arus Puncak Ekspirasi sebelum

Dan sesudah pursed-lips breathing respon (perempuan)

Pasien PPOK di ruang penyakit dalam RSUD Koja ... 72 Tabel 5.5 Hasil pengukuran arus puncak ekspirasi sebelum

Sesudah pursed lips breathing dan tiup balon Responden (perempuan) pasien PPOK di ruang

Perawatan penyakit dalam RSUD Koja ... 74 Tabel 5.6 Hasil pengukuran arus puncak ekspirasi sebelum

Dan sesudah pursed lips breathing responden (laki-laki) Di ruang penyakit dalam RSUD Koja ... 76 Tabel 5.7 Hasil pengukuran arus puncak ekspirasi sebelum

dan sesudah pursed lips breathing dan tiup balon responden (laki-laki) pasien PPOK di ruang

perawatan penyakit dalam RSUD Koja ... 78 Tabel 5.8 Kesimpulan perbedaan APE kenaikan sebelum

Sesudah PLB, dan kenaikan sebelum dan sesudah PBLTB dilihat dari jenis kelamin responden

Pasien PPOK di ruang penyakit dalam RSUD Koja ... 80 Tabel 5.9 Nilai rata-rata APE standar deviasi, P value hasil

T test sebelum dan sesudah latihan pursed lips breathing Pada pasien (perempuan) PPOK di ruang penyakit

Dalam RSUD Koja ... 81 Tabel 5.10 Nilai rata-rata APE standar deviasi, P value hasil

T test sebelum dan sesudah latihan pursed lips breathing Pada pasien (laki-laki) PPOK di ruang penyakit

Dalam RSUD Koja ... 84 Tabel 5.11 Nilai rata-rata APE standar deviasi, P value hasil

T test sebelum dan sesudah latihan pursed lips breathing Dan tiup balon Pada pasien (perempuan) PPOK

Di ruang penyakit dalam RSUD Koja ... 86 Tabel 5.12 Nilai rata-rata APE standar deviasi, P value hasil

T test sebelum dan sesudah latihan pursed lips breathing Dan tiup balon Pada pasien (laki-laki) PPOK

Di ruang penyakit dalam RSUD Koja ... 89 Tabel 5.13 Hasil pengukuran mean APE sebelum dan sesudah

Pursed lips breathing pada responden (perempuan) Pasien PPOK di ruang rawat penyakit dalam

RSUD Koja ... 91 Tabel 5.14 Hasil pengukuran APE sebelum dan sesudah pursed

Lips breathing pada responden (laki-laki) pasien PPOK

Di ruang rawat penyakit dalam RSUD Koja ... 92 Tabel 5.15 Rata-rata kenaikan APE sebelum dan sesudah

Latihan pursed lips breathing antara laki-laki Perempuan pasien PPOK di ruang penyakit

Dalam RSUD Koja ... 92 Tabel 5.16 Hasil pengukuran mean APE sebelum dan sesudah

pursed lips breathing dan tiup balon pada

responden (perempuan) PPOK di ruang rawat penyakit

dalam RSUD Koja ... 94 Tabel 5.17 Hasil pengukuran mean APE sebelum dan sesudah

pursed lips breathing dan tiup balon pada

responden (laki-laki) PPOK di ruang rawat penyakit

dalam RSUD Koja ... 95 Tabel 5.18 Rata-rata kenaikan APE sebelum dan sesudah

Latihan pursed lips breathing dan tiup balon antara laki-laki Perempuan pasien PPOK di ruang penyakit

Dalam RSUD Koja ... ... 97 Tabel 5.19 Usia dan tinggi badan responden perempuan dengan

Dengan kenaikan APE sebelum dan sesudah latihan Pursed lips breathing di ruang penyakit dalam

RSUD Koja ... 97 Tabel 5.20 Usia dan tinggi badan responden laki-laki

Dengan kenaikan APE sebelum dan sesudah latihan Pursed lips breathing di ruang penyakit dalam

RSUD Koja ... 98

DAFTAR SKEMA

1. Skema 2.1 Kerangka Teori ... 51 2. Skema 3.1 Kerangka konsep ... 53 3. Skema 4.1 Alur Tindakan penelitian ... 64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Penjelasan Penelitian Lampiran 2 : Lembar Persetujuan

Lampiran 3 : Permohonan Ijin Penelitian

Lampiran 4 : Balasan Permohonan Izin Penelitian dari RSUD Koja Lampiran 5 : Prosedur Pemeriksaan APE

Lampiran 6 : Pedoman Prosedur Aktivitas Meniup Balon Lampiran 7 : Lembar Hasil Observasi Penelitian

BIODATA

Nama : Ari Susiani

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 09 Februari 1979

Alamat : Jln. Cumi No.37 Tanjung Priok Jakarta Utara

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... LEMBAR PERSETUJUAN ... i ABSTRAK ... ii ABSTRAK ... iii KATA PENGANTAR ... iv

DAFTAR ISI ... vii

DAFTAR TABEL ... viii

DAFTAR SKEMA ... x DAFTAR LAMPIRAN ... xi BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... ... 1 B. Rumusan Masalah ... 7 C. Tujuan penelitian ... 8 D. Manfaat Penelitian ... 9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA A. Penyakit Paru Obstruksi Kronik ... 11

B. Fungsi Ventilasi Paru-paru ... 37

C. Pursed-Lips Breathing ... 46

D. Therapeutic Play ... 49

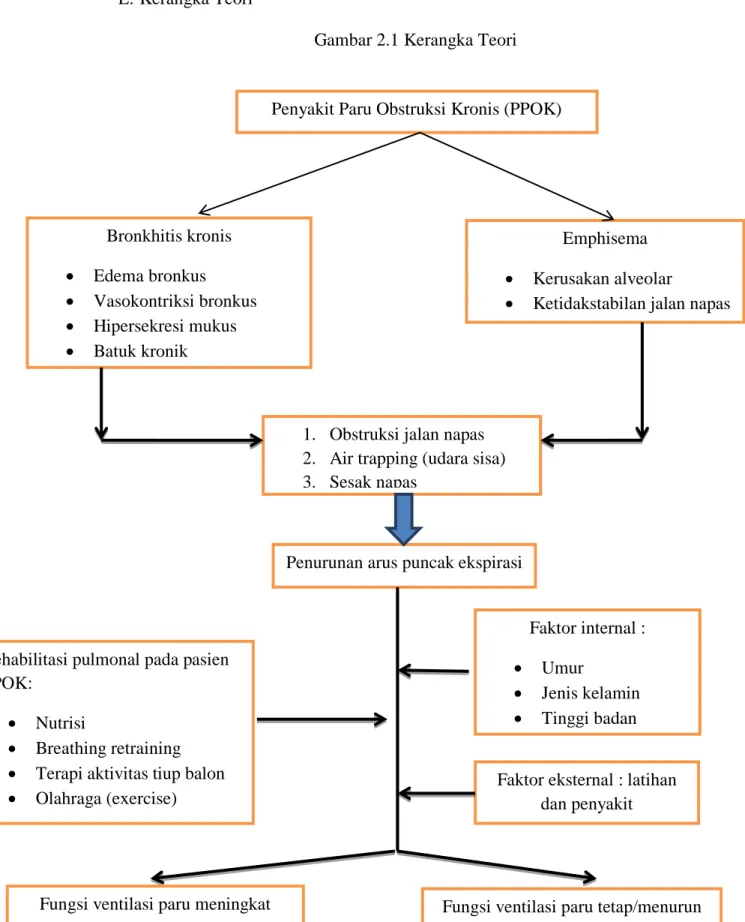

E. Kerangka Teori ... 51

BAB III : KERANGKA KONSEP, HIPOTESIS DAN DEFINISI OPERASIONAL A. Kerangka konsep ... 52

B. Hipotesis ... 53

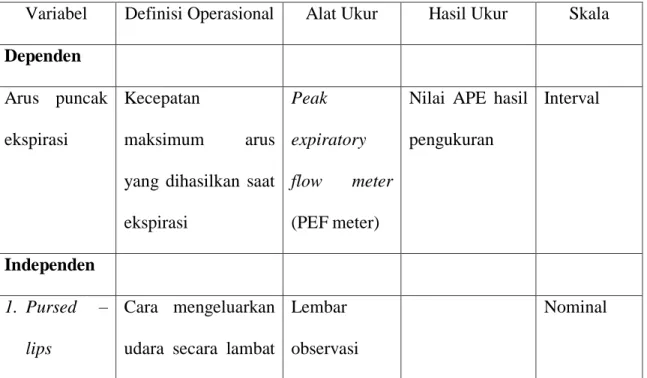

C. Definisi Operasional ... 54

BAB IV : METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian ... 57

B. Populasi dan sampel ... 58

C. Tempat Penelitian ... 60

D. Waktu Penelitian ... 61

E. Etika Penelitian ... 61

F. Alat pengumpul data dan Prosedur penelitian ... 62

G. Prosedur Pengumpul Data ... 63

H. Validitas dan Reabilitas instrumen ... 65

I. Pengolahan data ... 66

J. Rencana Analisa Data ... 67

BAB V : HASIL PENELITIAN A. Analisa Univariat ... 69

B. Analisa Bivariat ... 80

BAB VI : PEMBAHASAN A. Interpretasi dan diskusi hasil ... 100

B. Keterbatasan Penelitian ... 110

C. Implikasi Hasil penelitian ... 110

BAB VII : KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ... .... 114

B. Saran ... 115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pergerakan udara ke dalam dan keluar paru-paru dapat berlangsung secara sempurna memerlukan fungsi paru yang baik dari saluran sistem pernapasan, otot-otot pernapasan, elastisitas jaringan paru-paru dan dinding dada. Proses oksigenisasi mengalami ganguan jika fungsi dari saluran sistem pernapasan mengalami gangguan, seperti yang terjadi pada pasien yang menderita penyakit paru obstruksi kronis (PPOK) (Price &Wilson,2002)

PPOK merupakan salah satu dari kelompok penyakit tidak menular yang telah menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya usia harapan hidup dan semakin tingginya pajanan faktor risiko, semakin banyaknya jumlah perokok khususnya pada kelompok usia muda , serta pencemaran udara didalam ruangan maupun diluar ruangan dan ditenpat kerja.

Di Indonesia PPOK sudah menjadi masalah kesehatan yang membutuhkan perhatian, dimana jumlah penderita PPOK di Indonesia meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1997 dan Survei Kesehatan Nasional tahun 2000, Di Indonesia PPOK bersama asma bronkial merupakan

penyebab, peringkat kelima. Dalam South East Medical Center (SEAMIC) health Statistic yang diterbitkan Maret 2011 tampak bahwa bronkitis , emfisema, dan asma merupakan penyebab kematian ke 5 di negara kita.

World Health Organization (WHO) memperkirakaan ± 1 % masyarakat berusia antara 45-60 tahun, dan ± 4% masyarakat berusia lebih dari 60 tahun menderita PPOK yang dapat menyebabakan kematian sebesar lebih dari 2,75 juta jiwa/tahun (Ruane,2004, Global Initiative for COPD).

Jumlah pasien PPOK dengan derajat sedang hingga berat di negara-negara Asia Pasifik diperkirakan mencapai 56,6 juta pasien dengan angka prevalensi 6,3 % dan merupakan penyebab kematian keempat di dunia (The Asia Pasifik Chronic Pulmonary Disease, 2006)

PPOK merupakan penyakit kronik yang ditandai dengan keterbatasan aliran udara didalam saluran napas yang tidak reversibel. Gangguan ini bersifat progresif dan disebabkan karena inflamasi kronik akibat pajanan partikel atau gas beracun yang terjadi dalam waktu lama (PDPI, 2010). Menurut GOLD (Global Inisiative for Chronic Obstructive Lung Disease), PPOK adalah penyakit paru yang dapat dicegah diobati dengan beberapa efek ektrapulmonal yang signifikan berkontribusi terhadap tingkat keparahan penderita. Karakteristik penyakit ini ditandai oleh hambatan aliran udara di saluran napas yang tidak sepenuhnya reversibel. Hambatan aliran udara tersebut biasanya bersifat progresif dan berhubungan dengan respon inflamasi

pulmonal terhadap partikel atau gas berbahaya. Hal ini berkaitan dengan variasi kombinasi dari kelainan saluran nafas dan parenkim. Adanya gejala sesak nafas, berkurangnya kapasitas kerja dan kekambuhan yang sering berulang menyebabkan menurunnya kualitas hidup pasien.

Pasien PPOK akan mengalami peningkatan tahanan aliran udara, air trapping, dan hiperinflasi paru. Hiperinflasi paru menyebabkan masalah pada otot inspiratori secara mekanik, sehingga terjadi peningkatan ketidakseimbangan antara tugas magnetik pada pernapasan, kekuatan dan kemampuan usaha bernafas untuk memenuhi volume tidal (Smeltzer & Bare, 2005). Pernapasan pasien PPOK rata-rata menjadi cepat, sehingga terjadi kelelahan otot diagfragma. Hal ini karena terjadi penurunan aktivitas sistem syaraf yang menurunkan aliran darah ke otot, efeknya otot mengalami kelelahan dan meningkatnya metabolisme anaerob yang akan memperberat kerja jantung dan mendukung terjadinya keterbatasan aktivitas. Keterbatasan aktivitas merupakan keluhan utama penderita PPOK yang sangat mempengaruhi kualitas hidup. Tujuan penatalaksanaan PPOK terutama suportif, paliatif, meredakan gejala, meningkatkan kapasitas fungsional dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Salah satu strategi penatalaksanaan PPOK adalah dengan rehabilitasi paru. Komponen dan rehabilitasi paru adalah edukasi, terapi fisik (latihan pernafasan, fisioterapi dada, postural drainase), latihan rekondisi (jalan kaki, bersepeda, berlari) dan bantuan psikososial.

Pasien PPOK yang tidak segera ditangani akan mengalami gagal pernapasan yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan kekuatan otot pernapasan sehingga recoil dan compliance paru menurun. Penurunan ini akan menyebabkan gangguan aliran udara secara progresif, sehingga dapat menyebabkan gangguan perfusi yang dapat berkembang menjadi hipoksemia (Price & Wilson, 2002). Bila terjadi obstruksi berat, memungkinkan ventilasi alveolar yang tidak adekuat dengan akibat terjadi hipoventilasi dan hipoksemia.

Hasil pemeriksaan spirometri PPOK didapatkan rasio penurunan forced

expiration volumein 1 second (FEV1) dan rasio FEV1 / FVC yang abnormal,

dan terjadi penurunan arus puncak ekspirasi (APE) (Black & Hawk, 2005).

Komponen rehabilitasi paru yaitu nutrisi, olahraga, dan latihan pernapasan (Lewis, dirksen, & Heitkemper, 2000). Selama menderita PPOK, pasien membutuhkan nutrisi lebih banyak untuk metabolisme sehingga dihasilkan energi yang sesuai dengan kebutuhan untuk perbaikan kerusakan sel paru. Jenis diet yang dibutuhkan adalah tinggi protein rendah karbohidrat oleh karena itu pasien PPOK yang dirawat di RSUD Koja jakarta mendapatkan jenis diet tinggi protein rendah karbohindrat.

Pasien PPOK akan mengalami peningkatan frekuensi pernapasan dengan ekspirasi memanjang sebagai kompensasi dari sesak napas, biasanya otot-otot asesoris pernapasan bagian dada atas digunakan secara eksesif untuk

membantu pergerakan dada. Otot-otot ini tidak dapat digunakan dalam jangka waktu lama sehingga fungsi ventilasi paru mengalami penurunan (Black & Hawk, 2005). Latihan pernapasan dapat membantu meningkatkan fungsi ventilasi paru pasien selama istirahat dan aktivitas, sangat dibutuhkan pada pasien PPOK, karena pasien tidak hanya mengalami perubahan dalam dinding mekanik dada yang dapat mengurangi efektifitas pengembaangan diafragma frekuensi pernapasan.

Latihan pernapasan yang dilakukan dalam satu minggu akan terjadi efek positif pada pasien PPOK (Spengler et al, 2005). Bila latihan ini dilakukan selama 20-30 menit dalam sehari dapat meningkatkan efek maksimal (Lewis, Driksen, & Heitkemper, 2000). Melakukan latihan ini secara teratur setiap hari dapat memperkuat otot- otot pernapasan. Otot pernapasan menyebabkan ventilasi paru dengan mengempis dan mengembang secara bergantian yang kemudian menyebabkan peningkatan dan penurunan tekan pada alveolus. Sebelum melakukan latihan pernapasan agar mendapatkan hasil yang lebih baik sebelumnya dilakukan teknik relaksasi otot , karena pada pasien yang mengalami sesak napas akan mengalami kekakuan pada otot-otot bantu pernapasan (Hoeman,1996). Pengukuran jumlah aliran udara maksimal yang dapat dicapai saat ekspirasi paksa dalam waktu tertentu dapat dilakukan dengan pemeriksaan sederhana menggunakan alat Peak Expiratory Flow meter (PEF meter) (PDPI, 2006)

Fenomena yang terjadi dilapangan pasien PPOK cenderung takut melakukan latihan/aktivitas, karena mereka beranggapan bila melakukan latihan/aktivitas dapat menyebabkan timbulnya sesak nafas. Selain itu pasien PPOK yang dirawat di rumah sakit jarang diajarkan tentang cara dan manfaat latihan pernafasan secara spesifik. Pursed lips breathing sangat dibutuhkan pada pasien PPOK, karena pasien tidak hanya mengalami kelemahan otot-otot pernapasan tetapi mereka juga mengalami perubahan dalam dinding mekanik dada yang dapat mengurangi efektifitas pengembangan diafragma dan frekuensi pernapasan.

Berdasarkan wawancara pada perawat di ruang penyakit dalam lantai enam RSUD Koja bulan April 2013, latihan pernapasan diruangan secara khusus belum diajarkan dan hanya dilakukan saat pasien akan dilakukan spirometri di Poli Penyakit Dalam. Kondisi pasien PPOK yang mengalami gangguan pada sistem pernafasan, maka pasien memerlukan kebutuhan yang tidak dapat pasien penuhi dengan sendirianya, terutama oksigenisasi yang merupakan kebutuhan dasar. Disinilah peran perawat sebagai pemberi pelayanan langsung serta sebagai pendidik sangat dibutuhkan guna dapat menjelaskan manfaat dan tujuan dilkukanya latihan pernafsaan pada pasien PPOK dalam memenuhi kebutuhan oksigenisasi.

RSUD Koja merupakan rumah sakit umum daerah yang berlokasi didaerah Jakarta Utara dengan angka rawat inap pasien PPOK pada tahun 2012 yaitu 120 pasien, dilihat dari angka rawat inap yang cukup tinggi hal ini dapat

disebabkan dari penyebab PPOK seperti: debu dan polusi udara , dimana didaerah Jakarta Utara khususnya daerah Tanjung Priok yang lokasinya berdekatan dengan Pelabuhan barang Tanjung Priok pada saat ini sedang dilakukanya pembangunan jalan tol yang langsung menuju kepelabuhan dan banyaknya kendaraan bermotor yang beroperasi dijalanan mengeluarkan gas buang yang banyak dan pekat. Gas buang dari kendaraan tersebut menimbulkan polusi udara. Dengan meningkatkatnya pembangunan jalan dan pembuangan gas dari kendaraan bermotor inilah faktor risiko terbesar yang terjadi di sekitar daerah Jakarta Utara.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Efektifitas Pursed-Lips Breathing dan Tiup Balon Terhadap Peningkatan Arus Puncak Ekspirasi Pada Pasien PPOK

di Ruang Perawatan Penyakit Dalam RSUD Koja”

B. Rumusan Masalah

Pada pasien PPOK akan mengalami kondisi kesehatan yang cenderung menurun, hal ini terjadi disebabkan karena gagal pernapasan yang mengakibatkan terjadinya kematian. Pasien PPOK akan mengalami penurunan fungsi ventilasi paru yang dapat dilihat dari hasil pemeriksaan APE / FEV1. Hasil pemeriksaan APE menunjukkan fungsi ventilasi paru yang pada setiap pasien PPOK dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, tinggi badan. Arus puncak ekspirasi yang cenderung menurun mengakibatkan

pasien PPOK mengalami gangguan pernafasan dalam aktivitas sehari-hari sehingga kualitas hidup semakin menurun.

Latihan pursed-lips breathing dalam penelitian terdahulu menjelaskan banyak sekali manfaatnya untuk pasien dengan gangguan sistem pernafasan dan pasien pasca operasi torakoabdominal, karena dengan melakan pursed-lips breathing meningkatkan dan mengkoordinasi otot-otot pernapasan yang dapat membantu peningkatan ventilasi paru. Pursed-lips breathing dan tiup balon pernah dilakukan pada pasien asma di RSUD Banyumas (2006) dan didapatkan hasil menunjukan adanya pengaruh latihan pursed-lips breathing dengan tiup balon dalam meningkatkan ventilasi paru pada pasien asma yang mengalami obstruksi. Pursed-lips breathing sangat mudah dilakukan dan biayanya murah, bahkan pada pasien yang tidak mampu turun dari tempat tidurpun dapat dilakukan. Akan tetapi banyak pasien PPOK yang belum melakukan latihan ini secara rutin. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan dalam

penelitian ini adalah “Apakah pursed-lips breathing dan tiup balon efektif dalam meningkatkan arus puncak ekspirasi pada pasien PPOK yang dirawat diruang penyakit dalam RSUD Koja di RSUD Koja Jakarta Utara?”.

C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas pursed-lip breathing dan tiup balon terhadap puncak arus ekspirasi pada pasien PPOK yang dirawat diruangan penyakit dalam RSUD Koja.

2. Tujuan Khusus

a. Mengidentifikasi karakteristik pasien PPOK ( usia, jenis kelamin, dan Tinggi badan ) di rawat diruang penyakit dalam RSUD Koja.

b. Mengetahui nilai arus puncak ekspirasi sebelum dan sesudah Pursed-lips breathing pada pasien PPOK yang dirawat diruang penyakit dalam RSUD Koja.

c. Mengetahui nilai arus puncak ekspirasi sebelum dan sesudah pursed-lips breathing dan tiup balon masing-masing tahap pada pasien PPOK yang dirawat di ruang penyakit dalam RSUD Koja.

d. Mengetahui perbedaan hasil rata-rata Arus Puncak ekspirasi untuk Pursed-lips breathing dan tiup balon sebelum dan sesudah antara tahap I samapai III menurut karakteristik responden pada pasien PPOK yang diraat di ruang penyakit dalam RSUD Koja.

e. Menjelaskan perbedaan kenaikan APE pada karakteristik pasien PPOK ( faktor confounding ) sebelum dan sesudah Pursed-lips breathing serta pursed-lips breathing dan tiup balon masing-masing tahap I sampai tahap III setelah latihan pada pasien PPOK dirawat diruang penyakit dalam RSUD Koja

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi Pelayanan Keperawatan

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemberian asuhan keperawatan pada pasien PPOK yang dirawat di rumah sakit ataupun dalam perawatan keluarga dan masyarakat, yang berfokus pada mengurangi gejala, mencegah kecacatan dan meningkatkan kualitas hidup. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi perawatan PPOK. Melalui pemberian Latihan pernapasan dengan cara pursed-lips breathing dan tiup balon dalam konteks asuhan keperawatan, sehingga pasien dapat melaksanakan latihan pernapasan secara mandiri tanpa bantuan dari perawat.

2. Bagi Perkembangan Ilmu Keperawatan

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan keperawatan yang dapat dijadikan dasar dalam mengembangkan intervensi keperawatan khususnya yang dapat dilakukan diruangan sehingga terjadi penurunan gejala sesak, peningkatan mobilisasi dan kualitas hidup pasien dan pasien PPOK dapat mengalami perbaikan yang sangat berarti selama dan sesudah perawatan.

3. Bagi Penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai data dasar dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan latihan pernapasan pada pasien PPOK dilihat dari faktor yang mempengaruhi peningkatan ventilasi paru secara optimal sebelum dan sesudah pemberian obat bronkhodilator .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti akan menguraikan beberapa konsep, teori, dan hasil penelitian yang telah dilakukan, yang berkaitan dengan PPOK, fungsi ventilasi paru, pursed lips breathing dan kerangka konsep.

A.Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) 1. Pengertian PPOK

PPOK merupakan suatu istilah digunakan untuk sekelompok penyakit paru yang berlangsung lama dan ditandai dengan peningkatan resistensi terhadap alairan udara sebagai patofisiologi utamanya (Price & Wilson,2006). Ketiga penyakit yang membentuk satu kesatuan yang dikenal dengan PPOK adalah bronkitis kronis, emfisema paru dan asma bronkial. Bronkitis kronis adalah suatu gangguan klinis yang ditandai dengan pembentukan mukus yang berlebihan dalam bronkus dimanifestasikan sebagai batuk kronis dan pembentukan mukus mukoid ataupun mukopurulen sedikitnya 3 bulan dalam setahun, sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut. Definisi ini mempertimbangkan bahwa penyakit-penyakit seperti bronkiektasis dan tuberkulosis paru juga menyebabkan batuk kronis dan produksi sputum, tetapi keduanya tidak termasuk dalam kategori ini. Emfisema paru merupakan suatu perubahan anatomi parenkim paru yang ditandai oleh pembesaran alveolus dan duktus alveolaris, serta destruksi dinding alveolar. Sedangkan asma merupakan suatu penyakit yang dicirikan oleh hipersensitifitas

cabang trakeabronkial terhadap berbagai jenis rangsangan. Keadaan ini bermanifestasi sebagai penyempitan saluran-saluran pernafasan secara periodik dan reversible akibat bronkospasme, oedem mukosa dan hipersekresi mukus (Price & Wilson , 2006).

Global Initiative for Chronis Obstructive Lung Disease (GOLD, 2013) juga menyatakan bahwa PPOK adalah penyakit yang disebabkan oleh beberapa hal yang dapat dicegah dan diobati, dimana beberapa efek ekstrapulmonal memberikan kontribusi pada keparahan yang dialami pasien. Kerusakan komponen paru ditandai dengan keterbatasan aliran udara yang tidak sepenuhnya reversible, bersifat progresif dan berhubungan dengan respon inflamasi abnormal paru pada gas atau partikel berbahaya.

PPOK merupakan kondisi irreversibel yang berkaitan dengan sesak napas saat aktivitas dan penurunan aliran masuk dan keluar udara paru. Unsur patofisiologi yang utama pada PPOK adalah gangguan aliran udara yang progresif dan dapat menjurus pada terjadinya kegagalan pernapasan. Dua unsur penyebab saling berkaitan adalah hilanganya kepegasan (loos of recoil) serta peningkatan tahanan saluran pernapasan. PPOK dijabarkan sebagai keadaan klinik dengan nilai APE menurun dan rasio FEV1/FVC yang abnormal, yang tidak reversibel sepenuhnya dengan bronkodilator (Han & Martinez, Diagnosis and Treatment of Mild to Moderate COPD).

Sedangkan PDPI (2010) menyatakan Penyakit paru obstruksi kronik (PPOK) adalah penyakit yang ditandai adanya hambatan udara di saluran napas yang bersifat progresif nonreversibel atau reversibel parsial.

Obstruksi jalan napas yang menyebabkan reduksi udara beragam tergantung pada penyakit. Pada bronkitis kronik dan bronkiolitis, penumpukan lendir dan sekresi yang sangat banyak menyumbat jalan napas. Pada emfisema, obstruksi pada pertukaran oksigen dan karbondioksida terjadi akibat kerusakan dinding alveoli yang disebabkan oleh overekstensi ruang udara dalam paru (Brunner & Suddarth, 2002). Pada asma , jalan napas bronkial menyempit dan membatasi jumlah udara yang mengalir ke dalam paru-paru. Protokol pengobatan tertentu digunakan dalam semua kelalaian ini, meski patofisiologi dari masing-masing kelalaian ini membutuhkan spesifik.

PPOK dianggap sebagai penyakit yang berhubungan dengan interaksi genetik dengan lingkungan : merokok, polusi udara, dan pemajanan di tempat kerja (terhadap batubara, kapas, padi-padian) merupakan faktor-faktor risiko penting yang menunjang terjadinya penyakit ini. Prosesnya dapat terjadi dalam rentang lebih dari 20 sampai 30 tahunan. PPOK juga ditemukan pada individu yang tidak mempunyai enzim yang normal guna mencegah penghancuran jaringan paru oleh enzim tertentu. PPOK dapat terlihat sejak dini dalam kehidupan dan merupakan kelainan yang

mempunyai kemajuan lambat yang timbul bertahun-tahun sebelum awitan gejala-gejala klinis kerusakan fungsi paru.

2. Klasifikasi PPOK

World health Organization (WHO) melalui Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2006 melakukan pengklasifikasian terhadap PPOK, sebagai berikut:

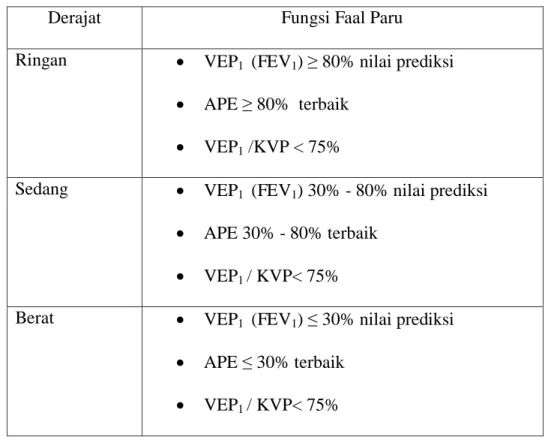

Tabel 2.1. Klasifikasi / Derajat Berat PPOK Gambaran Klinis sebelum Pengobatan

Derajat Fungsi Faal Paru

Ringan VEP1 (FEV1) ≥ 80% nilai prediksi

APE ≥ 80% terbaik VEP1 /KVP < 75%

Sedang VEP1 (FEV1) 30% - 80% nilai prediksi

APE 30% - 80% terbaik VEP1 / KVP< 75%

Berat VEP1 (FEV1) ≤ 30% nilai prediksi

APE ≤ 30% terbaik VEP1 / KVP< 75%

Black dan Hawk, (2005), Medical surgical nursing , (ed 7th), St. Louis: Elsevier,PDPI, (2003), PPOK Pedoman Diagnosis dan Penatalaksanaan di Indonesia , Jakarta .

a. Klasifikasi Tingkat Keparahan Berdasarkan Spirometri

Spirometri adalah alat yang digunakan untuk mengukur fungsi paru, diperlukan untuk mendiagnosis dan memberikan gambaran keparahan patofisiologi yang disebabkan oleh PPOK. Berdasarkan pengukuran 14

fungsi paru dengan menggunakan spirometri, PPOK diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Klasifikasi Tingkat Keparahan PPOK Berdasarkan Spirometri

Tahap Keterangan

Tahap I : Mild FEV1/ FVC < 0,70%

FEV1≥ 80% predicted

Tahap II : Moderate FEV1/ FVC < 0,70

50% ≤ FEV1 < 80% predicted Tahap III : Severe FEV1/ FVC < 0,70

30% ≤ FEV1 < 50% predicted Tahap IV : Very Severe FEV1/ FVC < 0,70

FEV1 < 30% predicted FE1 < 50% predicted plus chronic respiratory failure

Ket : FEV1: Forced Expiratory Volume dalam 1 detik FVC : Forced Vital Capacity

Sumber : Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (2006)

b. Klasifikasi PPOK Berdasarkan Tahapan Penyakit

WHO mengkladifikasikan penyakit PPOK berdasarkan tahapan penyakitnya sebagai berikut :

Tabel 2.3

Klasifikasi PPOK Berdasarkan Tahapan Penyakit

Tahap Keterangan

Tahap I : Mild Keterbatasan aliran udara ringan FEV1/FVC<0,70 FEV1≥ 80%

Gejala batuk kronis Sputum produktif

Pasien tidak menyadari adanya

penurunan fungsi paru

Tahap II : Moderate Keterbatasan aliran udara buruk FEV1/FVC<0,70;50%≤

FEV1<80%

Batuk kronis Sputum produktif

Sesak nafas saat aktifitas

Pasien mulai mencari pelayanan

kesehatan karena keluhannya

Tahap III : Severe Keterbatasan aliran udara buruk FEV1/FVC<0,70;30%≤

FEV1<50%

Batuk kronis

Sputum produktif

Sesak nafas sangat berat

Mengurangi aktifitas, kelelahan Eksaserbasi berulang

Mengurangi kualitas hidup

Tahap IV : Very Severe Keterbatasan aliran udara sangat buruk

FEV1/FVC<0,70;30%≤

FEV1<50% ditambah kegagalan nafas kronis

Gagal nafas (PaO2: <60mmHg, dengan atau tanpa Pa CO2 : 50 mmHg

Batuk kronis Sputum produktif Sesak nafas sangat berat Eksaserbasi berulang Mengurangi kualitas hidup Terjadi komplikasi gagal

jantung

Mengancam nyawa

Sumber : Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (2006)

3. Faktor Risiko PPOK

PPOK adalah penyakit kronis yang merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas diseluruh dunia dimana mengakibatkan beban ekonomi dan sosial yang akan terus meningkat. PPOK telah berkembang karena interaksi genenvirenment (GOLD, 2013). Faktor-faktor risiko pada PPOK meliputi :

a. Genetik

α-1 – antitripsin (AAT) adalah sejenis protein yang berperan

sebagai inhibitor diproduksi di hati dan bekerja pada paru-paru. Seseorag dengan kelainan genetik kekurangan enzim tersebut maka akan berpeluang lebih besar untuk terserang PPOK. Enzim ini bekerja dengan menetralkan enzim proteolitik yang sering dikeluarkan pada saat terjadi peradangan dan merusak jaringan, termasuk jaringan paru, sehingga kerusakan jaringan lebih jauh dapat dicegah. Defisiensi AAT adalah suatu kelainan yang diturunkan secara autonom resesif, yang sering menderita emfisema paru adalah pasien dengan gen S atau Z. Emfisema paru atau lebih cepat timbul bila pasien tersebut merokok. Gen lain yang diperkirakan terlibat pada patofisiologi PPOK lainya, adalah Transforming Growth Faktor Beta 1 (TGF-β1). Microsomal Expoxide Hydrolase I (mEPHXI) dan Tumor

Necrosis Faktor Alpha (TNFα) (GOLD, 2013; Ignatavicius &

Workman, 2006, Smeltzer & Bare,2008)

b. Partikel

Setiap jenis partikel tergantung ukuran dan komposisinya akan memberikan kontribusi yang berbeda terhadap risiko yang terjadi. Dari banyaknya partikel yang terhirup selama seumur hidup akan meningkatkan risiko berkembangnya PPOK.

1) Asap tembakau

Asap rokok merupakan faktor risiko utama penyebab terjadinya PPOK. Perokok mempunyai prevalensi lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan (GOLD, 2013). Menurut buku Report of the WHO Expet Commite on Smoking Control, merokok adalah penyebab utama timbulnya bronkitis kronis dan emfisema paru. Terdapat hubungan yang erat antara merokok dan penurunan VEP (tekanan volume ekspirasi) dalam 1 detik. Secara patologis merokok akan menyebabkan hyperplasia kelenjar mukus bronkus dan metaplasia skuamusa epitel saluran pernapasan bronkokonstriksi akut. Selain itu merokok juga dapat menyebabkan inhibisi aktifitas sel rambut getar, makrofag alveolar dan surfaktan (Price & Wilson, 2006; Ignatavicius Workman, 2006)

2) Debu dan bahan kimia

Debu organik, non organik, bahan kimia dan asap merupakan faktor risiko yang dapat menyebabkan seseorang terserang PPOK. Dalam sebuah survei yang dilakukan Thoracic Society para pekerja yang terpapar debu dan bahan kimia diperkirtakan 10-20% mengalami gangguan fungsional paru karena terserang PPOK (GOLD, 2013)

3) Polusi didalam rumah

Polusi udara didalam ruangan disebabkan oleh penggunaan biomassa termasuk batu bara, kayu, kotoran hewan, dan sisa tanaman yang dibakar dalam api terbuka di dalam tempat tinggal dengan ventilasi yang buruk. Penggunaan batu bara sebagai sumber energi untuk memasak, pemanas dan kebutuhan rumah tangga lainya meningkatkan risiko terjadinya PPOK. Pembakaran kayu dan bahan bakar biomassa lainnya diperkirakan sebagai penyebab kematian dua juta perempuan dan anak- anak setiap tahun (GOLD, 2013)

4) Polusi diluar rumah

Tingginya kadar polusi ulang didaerah perkotaan berbahaya bagi individu terutama pembakaran dari bahan bakar kendaraan, bila ditambah dengan merokok akan 20

meningkatkan risiko terjadinya PPOK. Zat - zat kimia yang juga dapat menyebabkan bronkitis adalah zat pereduksi seperti O2, zat pengoksidasi N2O, hidrokarbon, aldehid dan ozon (Price & Wilson, 2006)

c. Pertumbuhan dan perkembangan paru

Pertumbuhan dan perkembangan paru terkait dengan proses yang terjadi selama kehamilan, kelahiran dan proses tumbuh kembang. Setiap faktor yang mempengaruhi pertumbuhan paru-paru selama kehamilan dan tumbuh kembang anak akan memilki potensi untuk meningkatkan risiko terserang PPOK. Dalam sebuah penelitian terdapat hubungan positif anatara berat lahir dan fungsi paru yang akan berdampak pada saat seseorang setelah dewasa (GOLD, 2013)

d. Stress Oksidasi

Paru – paru yang terpapar oksidan secara terus menerus baik yang berasal dari endogen (sel fagosit dan jenis lainnya) ataupun secara eksogen (polusi udara dan merokok) akan berisiko lebih tinggi terserang PPOK. Di dalam paru terdapat keseimbangan antara enzim proteolitik elastase dan anti elastase supaya tidak ada kerusakan jaringan. Perubahan keseimbangan akan menimbulkan kerusakan jaringan elastis paru. Bentuk dan susunan paru akan berubah dan timbul emfisema. Sumber 21

elastase yang penting adalah pankreas, sel-sel PMN (Polymorphonuclear) dan makrofag alveolar PAM (Polymorphonuclear Alveolar Macrophage). Perangsangan pada paru antara lain oleh asap rokok dan infeksi, menyebabkan elastase bertambah banyak. Aktifitas sistem anti elastase yaitu sistem enzim α-1 protease-inhibitor terutama enzim α-1 anti

tripsin (α-1 globulin), menjadi menurun. Akibat tidak ada lagi keseimbangan antara elatase dan anti elastase akan menimbulkan kerusakan jaringan elastin paru dan kemudian emfisema (GOLD, 2013)

e. Jenis Kelamin

Jenis kelamin dalam menentukan risiko terjadinya PPPOK masih belum jelas. Dimasa lalu penelitian menunjukkan prevalensi dan kematian pada PPOK lebih besar terjadi pada laki

– laki dari pada perempuan. Pada penelitian dibeberapa negara akhir – akhir ini prevalensi penyakit ini sekarang hampir sama antar laki-laki dan perempuan, yang mungkin mencerminkan perubahan gaya hidup merokok dengan menggunakan tembakau (GOLD, 2013)

f. Infeksi

Infeksi oleh virus dan bakteri memberikan kontribusi dalam berkembangnya PPOK. Riwayat infeksi pernapasan pada anak –

anak telah berhubungan dengan fungsi paru-paru yang berkurang. Dan meningkatnya gejala pernapasan ganda pada saat dewasa. Infeksi saluran pernafasan bagiaan atas pada seseorang pasien brokitis kronik hampir selalu menyebabkan infeksi paru bagian bawah, serta menambah kerusakan paru. Eksaserbasi bronkitis kronik disangka paling sering diawali dengan infeksi virus, yang kemudian menyebabkan infeksi sekunder oleh bakteri. Bakteri yang diisolasi paling banyak adalah Haemophilus Influenzae dan Streptococcus Pneumonia (Price & Wilson, 2006; Ignatavicius & Workman, 2006 ; GOLD, 2013)

g. Status sosial ekonomi

Dalam sebuah penelitian menyebutkan risiko PPOK berkembang terbalik dengan status sosial ekonomi. Kematian pada pasien bronkitis kronis terjadi lebih banyak pada golongan sosial ekonomi rendah. Pola ini diperkirakan mencerminkan udara yang buruk, kepadatan lingkungan, gizi buruk sebagai faktor yang berkaitan dengan sosial ekonomi (Price & Wilson, 2006; GOLD, 2013)

h. Nutrisi

Seseorang dengan gizi buruk, mal nutrisi dan penurunan berat badan dapat mengurangi kekuatan masa otot pernapasan daya 23

tahan tubuh. Dalam penelitian terdapat hubungan antara kelaparan, anabolik dan status katabolik dengan perkembangan emfisema. Penelitian lainnya menyebabkan seorang wanita dengan kekurangan gizi kronis karena anoreksia nervosa pada gambaran CT Scan parunya menunjukkan terjadinya emfisema (GOLD, 2013)

i. Komorbiditas

Asma adalah salah satu penyakit yang dapat menjadi faktor risiko berkembangnya PPOK. Sebuah studi yang dilakukan oleh The Tucson Epidemiological Study of Airway Obstructive disease pada orang dewasa menyebutkan seseorang pasien asma mempunyai risiko 12 kali lebih tinggi tertular PPOK setelah merokok dibandingkan seseorang yang tidak mempunyai riwayat asma (GOLD, 2013)

4. Patofisiologi

Dibawah ini dijelaskan lebih lanjut tentang penyakit-penyakit yang termasuk kedalam PPOK beserta perjalanan penyakitnya :

a. Bronkitis Kronik

Bronkitis kronik adalah adanya batuk produktif yang berlangsung 3 bulan dalam satu tahun selama 2 tahun berturut-turut. Sekresi yang menumpuk dalam bronkioles mengganggu pernapasan yang efektif (Bruner & Suddarth, 2002). Faktor 24

etiologi utama adalah merokok dan polusi udara yang biasa terdapat pada daerah industri (Alsagaff & Mukty, 2005). Pemajanan terhadap polusi adalah penyebab utama bronkitis kronik. Pasien dengan bronkitis kronik lebih rentan terhadap kekambuhan infeksi saluran pernapasan bawah.

Hipersekresi lendir dan terjadinya inflamasi penyebabnya yaitu asap yang mengiritasi jalan napas, karena iritasi yang konstan ini, kelenjar-kelenjar yang mensekresi lendir dan sel – sel goblet meningkat jumlahnya, maka terjadi penurunan pada silia, dan produksi lendir yang dihasilkan meningkat jumlahnya. Sebagai akibat, bronkiolus menjadi menyempit dan tersumbat. Alveoli yang berdekatan dengan bronkiolus dapat menjadi rusak dan membentuk fibrosis, mengakibatkan perubahan fungsi makrofag alveolar, yang berperan penting dalam menghancurkan partikel asing, termasuk bakteri. Penyempitan bronkial lebih lanjut terjadi sebagai akibat perubahan fibrotik yang terjadi dalam jalan napas. Pada waktunya, mungkin terjadi perubahan paru yang ireversibel, kemungkinan mengakibatkan emfisema dan bronkiektasis (Smeltzer & Bare, 2002).

b. Emfisema paru

Emfisema paru adalah suatu distensi abnormal ruang udara di luar bronkiolus terminal dengan kerusakan dinding alveoli. 25

Kondisi ini merupakan tahap akhir, dari perkembangan proses yang berjalan lambat selama beberapa tahun. Pada kenyataanya, ketika pasien mengalami gejala, fungsi paru sering sudah mengalami kerusakan ireversibel. Dibarengi dengan bronkitis obstruksi kronik, kondisi ini merupakan penyebab utama kecacatan (Smeltzer & Bare, 2002).

Merokok merupakan penyebab utama emfisema, akan tetapi, beberapa diantaranya pasien (dalam presentase yang kecil) terdapat predisposisi familial terhadap emfisema yang berkaitan dengan abnormalitas protein plasma, defisiensi antitripsin-α, yang merupakan suatu enzim inhibitor. Tanpa enzim inhibitor ini, enzim tertentu akan menghancurkan jaringan paru. Individu yang sensitif terhadap faktor-faktor lingkungan dapat melakukan modifikasi terhadap faktor lingkungan tersebut atau mencegah timbulnya gejala.

5. Tanda dan Gejala PPOK

Alasan utama pasien PPOK mencari bantuan ke pelayanan kesehatan yaitu pada saat merasakan sesak napas yang disertai fase inspirasi pendek dibandingkan dengan fase ekspirasi. Hal tersebut dapat diikuti bunyi nafas mengi (wheezing) terutama saat ekspirasi, batuk dan dahak putih bersih (semakin kental dahak mengakibatkan sesak napas semakin berat) (Hudak & Gallo, 2005). 26

Sesak nafas pada PPOK bersifat persisten dan progresif. Awalnya sesak nafas hanya dirasakan ketika beraktifitas seperti berjalan, berlari dan naik tangga yang dapat dihindari, tetapi ketika fungsi paru memburuk, sesak nafas menjadi lebih progresif dan pasien tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana orang lain dengan usia yang sama dapat melakukannya.

Pada tahap lanjut pasien PPOK akan mengalami batuk produktif dan berulang kali mengalami infeksi pernapasan. Batuk produktif ini akibat adanya pembentukan mukus yang meningkat dan disertai adanya sekresi bronkus sehingga mempengaruhi bronkiolus menjadi rusak dan dindingnya mengalami pelebaran. Batuk yang dialami pasien PPOK dapat disebabkan karena polutan dan lingkungan (Price & Wilson, 2006).

Pada pasien PPOK juga akan mengalami pink puffers (berkaitan dengan emfisema panlobular primer) dimana timbulnya dispnea tanpa disertai batuk dan pembentukan sputum yang berarti (Sylvia & Wilson, 2006). Biasanya dispnea akan timbul antara usia 30-40 tahun dan semakin lama semakin berat. Pada penyakit yang sudah lanjut, pasien kehabisan napas sehingga tidak lagi dapat makan dan tubuhnya tampak kurus tak terurus. Pada perjalanan penyakit lebih lanjut, pink puffers dapat berlanjut menjadi bronkitis kronik sekunder. Dada pasien berubah bentuk bagaikan tong; diafragma 27

terletak lebih rendah dan bergerak tidak lancar. Selanjutnya akan terjadi gangguan keseimbangan ventilasi dan dan perfusi minimal, sehingga hiperventilasi. Pasien PPOK yang mengalami pink puffers biasanya dapat mempertahankan gas-gas darah dalam batas normal sampai tahap lanjut. Paru-paru biasanya membesar sekali sehingga kapasitas paru-paru total dan volume residu meningkat. (Sylvia & Wilson, 2006) .

Pada tahap lanjut pasien PPOK akan mengalami blue bloaters (bronkitis tanpa bukti-bukti emfisema obstruksi yang jelas). Pasien akan mengalami batuk produktif dan berulang kali mengalami infeksi pernapasan yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun sebelum tampak gangguan fungsi paru. Dengan adanya gangguan fungsi paru pada saat melakukan kegiatan fisik pasien akan mengalami dispnea, sulit dalam bernapas, mengalami hipoventilasi dan menjadi hipoksia dan hiperkapnea. Selain itu juga terlihat pengurangan yang nyata dari rasio ventilasi/perfusi. Hipoksia yang kronik merangsang peningkatan pembentukan sel-sel darah merah, sehingga terjadi polisitemia sekunder. Kadar hemoglobin dapat mencapai 20 g/100 ml atau lebih, dan sianosis terlihat karena hemoglbin tereduksi mencapai 5 mg/100ml walaupun hanya sebagaian kecil dari hemoglobin dalam bentuk hemoglobin tereduksi (oleh karena itu dinamakan blue bloaters). Ini adalah gambaran khas pada pasien bronkhitis kronik. Pasien dengan tanda

gejala diatas tidak mengalami dispnea sewaktu istirahat, mereka tampak sehat, biasanya berat tubuh normal, kapasitas total paru-paru mungkin normal, sedangkan diafragma berada dalam posisi normal (Price & Wilson, 2006).

Perjalanan PPOK dimulai pada usia 20-30 tahun dengan “batuk

merokok” atau “batuk pagi” disertai pembentukan sedikit sputum mukoid. Infeksi pernapasan ringan cenderung berlangsung lebih lama dari biasanya. Karena berlangsungnya dalam jangka waktu lama, seringkali kondisi terhadap penurunan aktifitas fisik tidak dirasakan , akhirnya serangan bronkhitis akut makin sering timbul, terutama pada musim dingin, dan kemampuan kerja mulai berkurang, sehingga pada waktu mencapai usia 50-60 tahun penderita mungkin harus berhenti bekerja (Price & Wilson, 2006)

Tanda dan gejala spesifik yang sering dialami pada pasien PPOK bervariasi tergantung kondisi pasien, seperti sesak dada. Gejala ini dijumpai pada pasien PPOK ringan yang lebih spesifik pasien asma atau PPOK berat atau sangat berat. Sesak dada dapat disebabkan karena percabangan trakeabronkhial melebar dan memanjang selama inspirasi, tetapi sulit untuk memaksakan udara keluar dari bronkiolus yang sempit (mengalami odema dan berisi mukus), yang dalam kondisi normal akan berkontraksi sampai pada tingkat tertentu ekspirasi. Udara terperangkap pada bagian distal tempat 28

penyumbatan sehingga terjadi hiperinflasi progresif paru. Sewaktu pasien berusaha memaksakan udara keluar akan timbul mengi ekspirasi memanjang yang merupakan ciri khas asma. Sedangkan sesak dada adalah kondisi yang huruk sebagai kontraksi isometrik otot-otot interkostal (Price & Wilson, 2006; GOLD, 2013)

6. Komplikasi

a. Akibat lanjut dari PPOK yang terjadi adalah pasien akan mengalami gagal nafas kronis secara tahap ketika struktur paru mengalami kerusakan sevara irreversible. Gagal nafas dapat terjadi apabila penurunan oksigen terhadap karbondioksida dalam paru menyebabkan ketidakmampuan memelihara kebutuhan oksiegen. Hal ini mengakibatkan tekanan arteri kurang dari 50 mmHg ( Hipoksia) dan peningkatan tekanan karbondioksida lebih besar dari 45 mmHg (Hiperkapnia) (Smeltzer & Bare,2008)

b. Atelektasis

Pasien PPOK yang mengalami peningkatan produksi sekret mengakibatkan terjadinya obstruksi saluran napas, sehingga terjadi hambatan karena udara yang akan masuk ke dalam alveolus. Udara yang terdapat dalam alveolus tersebut terabsorbsi sedikit demi sedikit ke dalam aliran darah dan alveolus kolaps. Akibatnya paru menjadi terisolasi karena 30

kekurangan udara dan ukurannya menyusut dan bagian sisa paru lainya berkembang secara berlebihan. Atelektasis absorbsi dapat disebabkan karena obstruksi bronkus intrinsik yang paling sering disebakan sekret atau eksudat tertahan.(Price & Wilson,2006 ; Smeltzer & Bare, 2006)

c. Pneumonia

Pneumonia dapat terjadi karena adanya dari PPOK sebagai akibat terjadinya karena infeksi dan peradangan akut parenkim paru-paru. Agen–agen yang dapat menimbulkan infeksi paling sering masuk melalui inhalasi atau merupakan flora normal saluran pernapasan. Dengan demikian setiap keadaan defisiensi mekanisme pertahanan paru – paru menjadi faktor predisposisi dari pneumonia (Price & Wilson,2006).

d. Pneumotoraks

Hal ini terjadi karena adanya udara dalam rongga pleura akibat robeknya pleura. Penyakit paru–paru yang sering mengakibatkan pneumotoraks spontan adalah emfisema (pecahnya bleb atau bula) dan pneumonia. Pneumotoraks akan terjadi apabila ada hubungan antara bronkhus dan alveolus dengan rongga pleura sehingga udara dapat masuk ke rongga pleura melalui kerusakan yang ada, dan menyebabkan pneumotoraks. (Price & Wilson,2006)

e. Hipertensi Paru

Hipertensi paru yang dialami pada pasien PPOK adalah hipertensi sekunder, prognosisnya tergantung pada keparahan gangguan yang mendasari dan perubahan pada jaring – jaring vaskuler paru. Pada kondisi normal jaring – jaring vaskuler paru dapat mengatasi volume darah yang dikirimkan oleh ventrikel kanan. Ventrikel kanan mempunyai resistensi rendah terhadap aliran darah dan mengkompensasi peningkatan volume darah dengan dilatasi pembuluh darah dalam sirkulasi paru. Jika jaring

– jaring vaskular paru rusak atau tersumbat, maka kemampuan mengabsorsi untuk mengatasi seberapun aliran darah dan volume yang diterima menjadi hilang dan sehingga terjadi peningkatan aliran darah lebih lanjut dan peningkatan tekanan arteri pulmonal (Price & Wilson,2006).

f. Penatalaksanaan PPOK

Penatalaksanaan PPOK bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup , memperlambat kemajuan proses penyakit dan menghilangkan atau mengurangi obstruksi yang terjadi seminimal mungki agar secepatnya oksigenisasi dapat kembali normal. Keadaan ini diusahakan dan dipertahankan untuk menghindari meburuknya penyakit atau timbulnya penyakit. Pendekatan terapeutik pada pasien PPOK mencakup : tindakan

pengobatan yang ditujukan untuk memperbaiki ventilasi dan menurunkan upaya bernapas, pencegahan dan pengobatan cepat infeksi, teknik terapi fisik untuk memelihara dan meningkatkan ventilasi pulmonari, pemeliharaan kondisi lingkungan yang sesuai untuk memudahkan pernapasan, dukungan psikologis, penyuluhan pasien dan rehabilitasi yang bersinambungan (Smeltzer & Bare, 2006)

Pada obstruksi kronik yang terdapat pada PPOK, penatalaksananaan bertujuan untuk memperlambat proses memburuknya faal paru dengan menghindari eksaserbasi akut dan faktor-faktor yang memperburuk penyakit. Kemungkinan pasien PPOK mengalami penurunan faal paru lebih besar dibandingkan dengan orang normal. Penatalaksanaan PPOK secara umum terdiri dari : 1) penatalaksanaan umum ; menghindari merokok, manajemen sekresi bronkial, 2) pemberian obat-obatan; bronkodilator, mukolitik atau ekspetoran, antibiotik, dan kortikosteroid, 3) terapi oksigen dan 4) rehabilitasi pulmonal ; breathing retraining , olahraga (exercise), dan nutrisi (Alsagaff & Mukty, 2005).

Bronkodilator merupakan obat untuk mendilatasi jalan napas karena preparat ini melawan edema mukosa maupun spasme muskular dan membantu baik dalam mengurangi obstruksi jalan 33

napas maupun dalam memperbaiki pertukaran gas. Medikasi ini

mencakup agonis β-adrenergik (metaproterenol, isoproterenol) dan metilxantin (teofilin, aminofilin), yang menghasilkan dilatasi bronkial melalui mekanisme yang berbeda.

Terapi aerosol sering kali digunakan untuk membantu dalam bronkodilatasi. Ukuran partikel dalam kabut aerosol harus cukup kecil untuk memungkinkan medikasi dideposisikan dalam-dalam di dalam-dalam percabangan trakeobronkial. Aerosol yang dinebuliser menghilangkan bronkospasme, menurunkan edema mukosa, dan mengecerkan sekresi bronkial. Hal ini memudahkan proses pembersihan bronkiolus, membantu mengendalikan proses inflamasi, dan memperbaiki fungsi ventilasi paru (Smeltzer & Bare, 2006).

Pengobatan infeksi diutamakan pada pasien emfisema yang rentan terhadap terjadinya infeksi paru dan harus diobati pada saat awal timbulnya tanda-tanda infeksi. S. Pneumonia, H. Influenzae, dan Branhamella catarrhalis adalah organisme yang paling umum pada infeksi tersebut. Terapi antimikroba dengan tetrasiklin, ampisilin, amoksilin, atau trimetoprim-sulfametoxazol digunakan untuk tanda pertama infeksi pernapasan, seperti yang dibuktikan dengan sputum purulen, batuk meningkat, dan demam.

Terapi Oksigen dapat meningkatkan kelangsungan hidup pada pasien dengan emfisema berat hipoksemia berat diatasi dengan kosentrasi oksigen rendah untuk meningkatkan PaO2 hingga antara 65 dan 80 mm Hg. Pada emfisema berat, oksigen diberikan sedikitnya 16 jam per hari, dan apabila dapat dilakukan sampai dengan 24 jam akan lebih baik (Smeltzer & Bare, 2006).

Rehabilitasi pada pasien bertujuan untuk mengembalikan fungsi fisik, mental, sosial pada kemampuan yang semaksimal mungkin, sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Pasien dapat beradaptasi sesuai dengan kapasitas kardiopulmunal yang masih tinggi, serta melatih pasien untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kemampuanya (American Thoracic Society Pulmonary rehabilitation, 2011)

Kebanyakan program rehabilitasi paru resmi menyertakan tim penyedia layanan kesehatan bekerja sama, seperti dokter, perawat, terapis rehabilitasi, staf psikososial dan ahli gizi. Tim mengevaluasi status fisik dan emosional secara keseluruhan setiap orang, dan kemudian mengembangkan program individu baginya. Dokter, perawat terdaftar yang terlatih khusus, spesialis rehabilitasi atau praktisi perawatan pernapasan 34

mengkoordinasikan program (chronic-obstructive-pulmonary-disease/treatment/pulmonary-rehabilitation).

Program rehabilitasi paru secara komprehensif adalah sebagai berikut :

1) Latihan

Latihan adalah bagian penting dari program rehabilitasi paru yang dapat meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Olahraga juga dapat memperkuat otot-otot yang digunakan untuk bernapas untuk mengurangi sesak napas. Pada umumnya pasien PPOK membatasi aktivitas fisik karena takut mengalami sesak napas, padahal pembatasan aktifitas yang menyebabkan terjadinya penurunan fungsi pada otot jantung dan paru-paru. Latihan dapat berlangsung secara bertahap , yang bisa dilakukan seperti ; berjalan, bersepeda, renang, atau aerobik sederhana sesuai dengan kemampuan pasien

2) Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian penting dari program rehabilitasi paru untuk pasien dan keluarga. Pendidikan dapat diberikan dengan cara penyuluhan kesehatan, kelompok kelas dan bentuk video. Didalam pendidikan bisa

diberikan tentang penyedia layanan kesehatan dan informasi tentang obat, perawatan dan pengelolaan diri di rumah.

3) Manajemen Emosi

Beberapa emosi dapat menggangu kehidupan sehari-hari pasien. Ini termasuk kecemasan dan depresi. Pada pasien PPOK sering mengalami depresi disebabkan karena keterbatasan fisik. Konseling dapat membantu pasien dan keluarga mengatasi penyakit kronis.

4) Nutrisi

Beberapa pasien PPOK mengalami berat badan kurang disebabkan karena kelainan pulmonal. Malnutrisi dapat meningkatkan kegagalan pernapasan dan kematian pada pasien. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena kerja pernapasan yang meningkat, anoreksia sebagai akibat rasa sesak, air swallowing, dan rasa mual karena obat. Insiden tukak lambung yang meningkat sebagai akibat dari peningkatan sekresi asam lambung dalam usaha kompensasi asidosis melalui sekresi HCL di gastrointestinal. Anjuran makan untuk pasien PPOK adalah tinggi protein dalam porsi kecil tapi sering, banyak minum air putih, kurangi garam, dan hindari makanan yang dapat merangsang sekresi

sputum (coklat, gorengan/makanan berlemak, krim) (Alsagaff & Mukty, 2005).

5) Breathing retraining

Breathing retraining merupakan strategi yang dapat digunakan dalam rehabilitasi pulmonal untuk mengurangi sesak napas dengan cara diaphragmatic breathing dan

pursed-lips breathing

(/copd-chronic-obstructive-pulmonary-disease/treatment/pulmonary-rehabilitation/).

B.Fungsi Ventilasi Paru 1. Fisiologi Ventilasi Paru

Proses fisiologi perapasan dimana oksigen dipindahkan di mana oksigen dipindahkan dari udara ke dalam jaring-jaringan, dan karbon dioksida dikeluarkan ke udara ekspirasi dapat dibagi menjadi tiga stadium. Stadium pertama adalah ventilasi, yaitu masuknya campuran gas-gas ke dalam dan ke luar paru-paru. Stadium ke dua, transportasi, yang harus dianggap terdiri dari beberapa aspek: (1) difusi gas-gas antara alveolus dan kapiler paru-paru (respirasi eksterna) dan antara darah sistemik dan sel-sel jaringan ; (2) distribusi darah dalam sirkulasi pulmonar dan penyesuainnya dengan distribusi udara dalam alveolus-alveolus; dan (3) reaksi kimia dan fisik dari oksigen dan karbon dioksida dengan darah (Price & Wilson, 2006).

37

38 38

Dalam Proses pernapasan ada 3 peranan sistem yang membantu terjadinya proses pernapasan, yaitu peranan sistem pernapasan yang terdiri dari serangakaian saluran udara yang menghantarkan udara luar agar bersentuhan dengan alveoli. Peranan sistem syaraf pusat memberikan dorongan ritmik dari dalam untuk bernapas melalui impuls. Impuls berjalan sepanjang saraf menuju otot respirasi untuk merangsang kontraksi, dimana merangsang reflek otot-otot diafragma dan dada yang akan memberikan tenaga pendorong gerakan udara. Peranan sistem kardiovaskuler menyediakan pompa, jaringan pembuluh darah dan darah yang diperlukan untuk mengangkut gas dari paru ke sel-sel tubuh (Price & Wilson, 2006).

Paru-paru dapat dikembangkan dan dikempiskan dalam dua cara yaitu gerakan turun dan naik diafragma untuk memperbesar atau memperkecil rongga dada dan elevasi dan depresi iga-iga untuk meningkatkan dan menurunkan diameter anteroposterior rongga dada ( Guyton,2005).

Udara bergerak masuk dan keluar paru-paru karena ada selisish tekanan yang terdapat antara atmosfer dan alveolus akibat kerja mekanik dari otot-otot. Dinding toraks sebagai penghembus udara mengalami perubahan tekanan intrapleura dan tekanan intrapulmonar (saluran udara) dan perubahan volume paru-paru selama vemtilasi. Volume toraks bertambah besar karena diafragma turun dan iga terangkat akibat kontraksi beberapa otot yaitu otot sternokledomastoideus mengangkat 39

sternum ke atas dan otot seratus, skalenus dan interkostalis eksternus mengangkat iga-iga. Toraks membesar ke tiga arah ; anteroposterior, lateral dan vertikal (Price & wilson, 2006).

Selama pernapasan tenang, ekspirasi merupakan gerakan pasif akibat elastisitas dinding dada dan paru-paru. Pada waktu otot interkostalis eksternus relaksasi, dinding dada turun dan lengkung diafragma naik ke atas ke dalam rongga toraks, menyebabkan volume toraks berkurang. Otot interkostalis internus dapat menekan iga ke bawah dan ke dalam dengan kuat pada waktu ekspirasi kuat dan aktif, batuk, muntah, atau defikasi (Price & Wilson, 2006).

Dua pusat pernapasan di pons yang bekerja dengan pusat inspirasi menghasilkan irama pernapasan normal. Pusat apneustik memperlama inhalasi, dan kemudian diinterupsi oleh impuls pneumotaksis, yang merupakan salah satu yang mempengaruhi ekhalasi. Pada pernapasan normal inhalasi berlangsung satu sampai dua detik, diikuti oleh ekhalasi yang sedikit lebih lama (dua sampai tiga detik), yang menghasilkan kisaran normal frekuensi pernapasan antara 12 sampai 20 kali per menit (Scalon & Sanders, 2006).

Terdapat beberapa mekanisme yang berperan memasukakan udara ke dalam paru-paru sehingga pertukaran gas dapat berlangsung. Fungsi pergerakan uadara masuk dan keluar dari paru-paru disebut ventilasi, dan 41