DI PALABUHANRATU, JAWA BARAT

FIS PURWANGKA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2013

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi berjudul Keselamatan Kerja Nelayan pada Operasi Penangkapan Ikan Menggunakan Payang di Palabuhanratu, Jawa Barat adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2013

Fis Purwangka

FIS PURWANGKA. Keselamatan kerja nelayan pada operasi penangkapan ikan menggunakan payang di Palabuhanratu, Jawa Barat. Dibimbing oleh SUGENG HARI WISUDO, BUDHI HASCARYO ISKANDAR dan JOHN HALUAN.

Penyebab utama kecelakaan laut yang berujung pada hilangnya nyawa manusia ini adalah murni kesalahan manusia (human error). Khusus pada kegiatan perikanan, sebanyak 80 persen faktor kecelakaan laut disebabkan oleh kealpaan manusia (FAO, 2009).

Tujuan penelitian ini menginventarisasi dan mendeskripsikan semua bahaya dan kemungkinan akibatnya pada setiap aspek dan tahapannya, menginventarisasi dan mengidentifikasi aspek-aspek yang terkait dengan manajemen keselamatan kerja nelayan, baik secara kelembagaan, peraturan yang ada, sumberdaya manusia, kondisi lingkungan kerja dan merancang model keselamatan kerja nelayan di lokasi penelitian. Lingkup penelitian keselamatan kerja nelayan pada perahu berukuran kecil dibatasi pada aktivitas nelayan payang dalam melakukan operasi penangkapan ikan di Palabuhanratu.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2011 – Agustus 2012, dengan lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Palabuhanratu Jawa Barat, khususnya di PPN Palabuhanratu. Kegiatan penelitian ini diawali dengan melakukan studi pustaka dan wawancara dengan tujuan mengumpulkan data primer berupa hasil pengamatan langsung dan wawancara/kuesioner kepada semua komponen, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Pengumpulan data sekunder berupa data perikanan, peraturan-peraturan terkait, jurnal, dan literatur terkait lainnya. Analisis kebijakan dan kelembagaan dilakukan secara deskriptif. Metode selanjutnya adalah Formal Safety Assessment (FSA), unsur manusia dapat dimasukkan ke dalam proses FSA dengan menggunakan analisis keandalan manusia (Human Reliability Analysis). HRA pada penelitian ini dilakukan secara kuantitatif. Untuk melengkapi detail gambaran pengembangan model dilakukan analisis sistem untuk memahami dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan Sistem dan Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).

Aktivitas yang memiliki peluang risiko kegagalan terbesar terjadi pada aktivitas pengoperasian alat tangkap pada saat setting. Peluang konsekuensi kecelakaan kerja terbesar pada aktivitas hauling. Pengendalian risiko dilakukan dengan pemilihan ABK yang kompeten, membuat rencana kegiatan penangkapan ikan/pelayaran, merancang prosedur kerja yang aman, penggunaan peralatan yang sesuai kebutuhan, menggunakan alat perlindungan diri dan mengkondisikan lingkungan kerja yang sehat, serta selalu melakukan koordinasi antar ABK. Perlu dilakukan penataan yang berhubungan dengan pengelolaan keselamatan kerja nelayan yang terkait dengan kebijakan dan kelembagaan yang ada, sehingga dalam pelaksanaannya saling sinergis. Analisis sistem pada manajemen keselamatan kerja nelayan menunjukkan ciri-ciri tidak sistemik dan ciri-ciri organisasi yang mengalami ketidakmampuan belajar. (a) Setiap stakeholder cenderung berposisi pada sudut pandang atau kepentingan sendiri. (b) Penyelesaian permasalahan dalam manajemen keselamatan kerja nelayan cenderung bertahap, tidak terstruktur dan bersifat ke daerahan dan tidak merubah mindset. (c) Dalam praktek manajemen keselamatan pada aspek tertentu (pengendalian) sering terjadi peralihan sumberdaya untuk kepentingan yang lain. pengalihan ini menunjukkan bahwa persoalan manajemen keselamatan kerja nelayan bukan prioritas dan bukan sesuatu yang harus ditangani segera. (d) Visi bersama manajemen keselamatan kerja nelayan tidak sampai pada tataran implementasi.

FIS PURWANGKA. Fishermen work safety at fishing operation on payang in Palabuhanratu, West Java. Supervised by SUGENG HARI WISUDO, BUDHI HASCARYO ISKANDAR and JOHN HALUAN.

The main cause of marine accidents resulting in loss of human lives is purely human error. Specifically on the capture fisheries, as many as 80 percent of marine accidents are caused by factors of human negligence (FAO, 2009).

The purpose of this study is to inventory and describe all hazards and possible consequences in every aspect and stage, inventory and identify those aspects related to the management of safety of fishermen, both institutionally, existing regulations, human resources, working conditions and safety design models fishermen work at the sites. Scope of the study was limited to payang fishing activities in fishing operations in Palabuhanratu.

The research was conducted in October 2011 - August 2012, in district Palabuhanratu West Java, especially in PPN Palabuhanratu. This research activity was carried out by conducting literature studies and interviews with the aim of collecting primary data in the form of direct observation and interviews/questionnaires to all the components, either directly or indirectly involved. Collection of secondary data fishery, related regulations, journals, and other related literature. Policy and institutional analysis be descriptive. The next method is the Formal Safety Assessment (FSA), the human element can be incorporated into the FSA process using human reliability analysis (HRA). HRA in this study quantitatively. To complete the picture details the development of systems analysis models to understand and make decisions related to SMK3.

Activity that has a chance of failure risk was greatest in gear operating activities during setting. Consequences of accidents greatest opportunity in hauling activity. Risk control is done with the selection of a competent crew, plan fishing/sailing, designing safe work procedures, use of equipment as needed, using personal protective equipment and conditioning healthy working environment, as well as coordination among crew always do. Need to restructure relating to the management of fishing safety associated with existing policies and institutions, so that the mutually synergistic implementation. Analysis of the safety management system of the fishermen showed no systemic features and characteristics of the organization who have learning disabilities. (A) Each

stakeholder tends to stand in their own point of view or interest. (B) Completion

of the problems in safety management fishermen tend gradually, not structured and are regional and do not change the mindset. (C) In the safety management practices on certain aspects (control) often occurs transitional resources for the benefit of others. This transfer shows that the issue of safety management is not a priority fishermen and not something that should be addressed immediately. (D) Aimed of fishing safety management is not up to the level of implementation. Keywords: fishermen work safety, Formal Safety Assessment (FSA)

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor

pada

Program Studi Sistem dan Pemodelan Perikanan Tangkap

DI PALABUHANRATU, JAWA BARAT

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2013

Penguji pada Ujian Terbuka: Dr Suharyanto, MSi

Nama : Fis Purwangka

NIM : C462090051

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr Ir Sugeng Hari Wisudo, MSi Ketua

Dr Ir Budhi Hascaryo Iskandar, MSi Anggota

Prof Dr Ir John Haluan, MSc Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Sistem dan Pemodelan Perikanan Tangkap

Prof Dr Ir Mulyono S Baskoro, MSc

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr Tanggal Ujian: 22 Nopember 2013

(tanggal pelaksanaan ujian disertasi)

Tanggal Lulus:

(tanggal penandatanganan disertasi oleh Dekan Sekolah Pascasarjana)

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Oktober 2011 ini ialah keselamatan kerja nelayan dengan judul Keselamatan kerja nelayan pada operasi penangkapan ikan menggunakan payang di Palabuhanratu, Jawa Barat.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr Ir Sugeng Hari Wisudo, MSi, Bapak Dr Ir Budhi Hascaryo Iskandar, MSi dan Bapak Prof. Dr. Ir. John Haluan, MSc selaku Komisi Pembimbing, Bapak Dr Ir Domu Simbolon, MSi, Bapak Dr Deni Achmad Soeboer, SPi, MSi selaku Dosen Penguji dan Bapak Prof. Dr. Ir. Mulyono S. Baskoro, MSc, Bapak Dr. Sugeng HS, SPi, MSi, Bapak Dr. Suharyanto, MSi dan Bapak Dr Ir M. Fedi A. Sondita, MSc selaku Penguji Luar Komisi, serta Ibu Dr. Nevianti Zamani selaku Pimpinan Sidang Terbuka. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Arif Lamatta (Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu) beserta staf, Bapak Dr. Ir. Ronny I. Wahju, M.Phil (Direktur Stasiun Lapang Kelautan Palabuhanratu) beserta staf, Ibu Dr. Yopi Novita, SPi, MSi dan Ibu P. Ika Wahyuningrum, SPi, MSi, pengelola Jurnal Marine Fisheries yang telah bersedia menerbitkan naskah Penulis, Ibu Dini Handayani dan Ibu Siskawati (Sekretariat Program PPs Dept. PSP) dan serta Bapak Dr. Ir. Budy Wiryawan (Ketua Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB) beserta staf, yang telah membantu selama Penulis mengikuti Program Pascasarjana ini. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak, Ibu, Istri dan Anak-anak serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Juli 2013

DAFTAR GAMBAR ix DAFTAR LAMPIRAN ix 1 PENDAHULUAN 1 Latar Belakang 1 Perumusan Masalah 2 Tujuan Penelitian 3 Manfaat Penelitian 3

Ruang Lingkup Penelitian 3

2 AKTIVITAS PENANGKAPAN IKAN PADA PERIKANAN PAYANG DI

PALABUHANRATU 7

Metodologi 8

Hasil dan Pembahasan 8

Kesimpulan dan saran 27

3 FORMAL SAFETY ASSESSMENT PADA OPERASI PENANGKAPAN IKAN 29

Metodologi 29

Hasil dan Pembahasan 34

Kesimpulan dan Saran 41

4 REGULASI KESELAMATAN KERJA NELAYAN PADA PERAHU

BERUKURAN KECIL 43

Metodologi 44

Hasil dan pembahasan 46

Kesimpulan dan Saran 61

5 MODEL PENGELOLAAN KESELAMATAN KERJA NELAYAN 63

Metodologi 63

Hasil dan Pembahasan 66

Kesimpulan dan Saran 73

6 PEMBAHASAN UMUM 75

7 KESIMPULAN DAN SARAN 79

Kesimpulan 79

Saran 79

DAFTAR PUSTAKA 81

1. Rangkaian aktivitas perikanan payang di Palabuhanratu 11 2. Identifikasi kegagalan pada aktivitas persiapan di darat 13 3. Identifikasi kegagalan pada aktivitas pemindahan ke atas kapal 15 4. Identifikasi kegagalan pada aktivitas berlayar menuju DPI 17 5. Identifikasi kegagalan pada aktivitas persiapan alat tangkap 19 6. Identifikasi kegagalan pada aktivitas pengoperasian alat tangkap 21 7. Identifikasi kegagalan pada aktivitas pengangkatan alat tangkap 23 8. Identifikasi kegagalan pada aktivitas penanganan hasil tangkapan 24 9. Identifikasi kegagalan pada aktivitas berlayar menuju fishing base 25 10. Identifikasi kegagalan pada aktivitas unloading dari atas kapal 27 11. Kategori generic task dan nominal human unreliability untuk

menerapkan human error assessment and reduction technique

(HEART) (Kirwan, 1996) 32

12. Error producing condition (EPC) dan skor maksimum nominal

unreliability untuk menerapkan human error assessment and

reduction technique (HEART) (Kirwan, 1996) 33

13. Identifikasi aktivitas dan perhitungan HEP pada operasi

penangkapan ikan menggunakan payang 35

14. Identifikasi aktivitas pengoperasian alat tangkap 37 15. Hasil perhitungan FTA pada kegiatan perikanan payang 38 16. Peluang konsekuensi pada aktivitas pengangkatan alat tangkap

(hauling) 40

17. Peraturan nasional yang berhubungan dengan keselamatan kerja

nelayan 46

18. Peraturan internasional yang berhubungan dengan keselamatan kerja

nelayan 47

19. Analisis root definition 66

20. Analisis root definition pada sistem keselamatan kerja nelayan 69 21. Analisis root definition pada sistem permasalahan dalam pengelolaan

1. Kerangka pikir penelitian 5

2. Alat tangkap payang di Palabuhanratu 9

3. HTA pada aktifitas persiapan di darat 12

4. HTA pada aktifitas loading ke atas kapal 14

5. HTA pada aktifitas berlayar menuju daerah penangkapan ikan 16 6. HTA pada aktifitas persiapan alat tangkap 18 7. HTA pada aktifitas pengoperasian alat tangkap 20 8. HTA pada aktifitas pengangkatan alat tangkap 22 9. HTA pada aktifitas penanganan hasil tangkapan 24 10. HTA pada aktifitas berlayar menuju fishing base 25 11. HTA pada aktifitas unloading dari atas kapal 26

12. Tahapan kuantifikasi HEART 31

13. HTA pada pengoperasian alat tangkap 36

14. FTA kecelakaan kerja pengangkatan alat tangkap (hauling) 39

15. Minimalisasi human error 41

16. Tahapan SSM 64

17. Model konseptual pengorganisasian pengelolaan SMK3 71 18. Model konseptual pengelolaan secara terpadu SMK3 72

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta lokasi penelitian... 86

2. Hasil analisis kebijakan keselamatan kerja nelayan ... 87

3. Hasil content analysis kebijakan pengelolaan peselamatan kerja nelayan ... 90

4. Kelembagaan keselamatan kerja nelayan di Palabuhanratu ... 94

5. Tahapan kuantifikasi HEART ... 96

6. Kategori generik HEART (Kirwan) ... 97

7. Error producing condition (EPC) ... 98

8. Faktor-faktor lain dalam Perhitungan ... 99

9. HTA pada aktifitas perikanan payang di Palabuhanratu ... 100

10. Identifikasi kegagalan pada perikanan payang ... 105

11. Pengolahan data nilai HEP pada perikanan payang ... 113

12. FTA pada perikanan payang... 122

13. Dokumentasi pada aktivitas perikanan payang ... 128

Risiko : ketidakpastian yang dapat diperkirakan atau diukur, ketidakpastian yang telah diketahui tingkat probalitas kejadiannya, ketidakpastian besaran kerugiannya dapat diukur.

Human error : suatu keputusan/tindakan yang mengurangi atau berpotensial mengurangi efektifitas keamanan atau performansi suatu sistem

Konsekuensi : akibat yang akan terjadi pada sesuatu keadaan tertentu.

Hierarchical Task Analysis: adalah metode yang sering digunakan dalam

pendekatan dekomposisi task, deskripsi task dalam lingkup operasi (hal yang dilakukan manusia dalam mencapai sasaran), dan rencana (Pernyataan/kondisi saat tiap himpunan operasi harus dijalankan untuk mencapai sasaran operasi), mendeskripsikan task dari level atas hingga level dasar yang merupakan level operasi dari individu

Plan : menjelaskan mengenai urutan dan kondisi suatu aktivitas yang dilakukan

Formal Safety Assessment : metode ilmiah digunakan untuk analisis keselamatan

maritim dan untuk perumusan kebijakan peraturan terkait

Human Reliability Analysis: sebuah proses, yang terdiri dari serangkaian kegiatan

dan potensi penggunaan sejumlah teknik tergantung pada tujuan keseluruhan analisis, merupakan suatu metode kualitatif maupun kuantitatif untuk mengukur kotribusi manusia terhadap risiko

Human Error Probabilities (HEPs) : probabilitas kegagalan/konsekuensi

kecela-kaan suatu aktivitas yang disebabkan kesalahan manusia

Human Error Assessment and Reduction Technique (HEART): suatu analisis

aktivitas/tugas secara rinci dengan mengklasifikasikan suatu aktifitas sebagai cara yang relatif sederhana dalam menentukan probabilitas kesalahan manusia (HEPs)

THERP : Technique for Human Error Rate Prediction JHEDI : Justified Human Error Data Information

Generic Task : Tugas generik yang menentukan karakteristik umum dari setiap pekerjaan

Error Producing Condition (EPC): kondisi pekerjaan yang dapat menyebabkan

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kegiatan penangkapan ikan di laut adalah pekerjaan yang sangat berbahaya dengan risiko kecelakaan tinggi. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa seringkali ketika suatu kegiatan perikanan berkembang dari penangkapan tradisional/perahu layar dan penangkapan ikan di pesisir menjadi kapal bermotor merambah menjauh dari pesisir ke arah laut lepas dan dengan metode penangkapan ikan yang baru menyebabkan peningkatan terjadinya kecelakaan. Di banyak negara berkembang, perahu fiberglass (FRP) banyak menggantikan perahu kayu tradisional dan bahan konstruksi baru ini membutuhkan pemikiran baru agar konstruksi dengan bahan tersebut memiliki kekuatan, stabilitas dan kemampuan untuk tetap bertahan saat kondisi buruk.

Organisasi Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization) bertajuk "The State of World Fisheries and Aquaculture 2008" yang dirilis pada tanggal 2 Maret 2009 lalu, melaporkan, sebanyak 24.000 nelayan meninggal dunia di lautan. Laporan tersebut menyebutkan adanya 4 faktor yang menjadi penyebab tingginya angka kematian nelayan tradisional dan pengguna transportasi di laut (FAO, 2009). Penyebab utama kecelakaan laut yang berujung pada hilangnya nyawa manusia ini adalah murni kesalahan manusia (human error). Penyebab lainnya adalah pengabaian yang dilakukan oleh penyelenggara transportasi laut dan instansi-instansi terkait, serta perlengkapan keselamatan transportasi laut yang jauh dari memadai serta tidak adanya prosedur kerja yang baku. Khusus pada kegiatan perikanan, sebanyak 80 persen faktor kecelakaan laut disebabkan oleh kealpaan manusia (FAO, 2009).

Data di Indonesia, sepanjang Desember 2008 – Maret 2009, sebanyak 18 kapal tenggelam. Dari 18 tragedi itu, sebanyak 43 orang meninggal dunia, 386 orang dinyatakan hilang, dan 105 orang selamat atau menderita luka-luka, baik fisik maupun psikis (Ant, 2009).

Saat ini, pada tingkat internasional, telah ada lembaga atau organisasi internasional yang mengatur tentang keselamatan pelayaran. Keselamatan pelayaran yang dimaksud oleh lembaga tersebut mencakup keselamatan kerja nelayan dan kapal ikan yang digunakan. Lembaga yang dimaksud adalah

International Maritime Organization (IMO), International Labour Organization

(ILO) dan FAO. Setiap lembaga yang terlibat, mempunyai batasan-batasan sesuai dengan cakupan organisasi masing-masing. IMO merupakan lembaga yang mengatur tentang keselamatan jiwa di laut, kapal, peralatan, serta perlengkapan pendukungnya. ILO mengatur tenaga kerja dalam industri perikanan, sedangkan FAO mengatur tentang perikanan secara umum. Organisasi yang menangani secara khusus tentang keselamatan maritim adalah IMO. Sebagai lembaga internasional, IMO mengembangkan dan menetapkan aturan-aturan tentang transportasi laut dan keselamatan maritim.

Hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan kapal penangkap ikan telah dibahas sejak FAO didirikan pada tahun 1945. FAO telah bekerja sama dengan ILO dan IMO dalam mengembangkan standar keselamatan tersebut.

FAO mengeluarkan buku panduan keselamatan yang bertujuan untuk menyajikan langkah-langkah sederhana untuk memastikan bahwa kapal yang baru dibuat akan memenuhi standar keselamatan yang sesuai/diterima secara internasional. Kelompok sasaran ini terdiri dari desainer kapal, nakhoda dan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab untuk menyusun peraturan baru dan untuk pengawasan keselamatan. Panduan keselamatan tidak dimaksudkan untuk menjadi komprehensif dan berurusan dengan segala macam masalah keselamatan, tetapi akan menyoroti masalah utama dan menunjukkan langkah-langkah praktis apa yang dapat diambil untuk menghindari bahaya. Panduan ini terutama berkaitan dengan perahu kecil berukuran panjang kurang dari 15 meter, yang paling rentan terhadap kecelakaan. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), International Labour Organization (ILO) dan Organisasi Maritim Internasional (IMO) yang bekerja sama untuk menyusun rekomendasi keselamatan baru untuk kapal perikanan yang memiliki deck kurang dari 12 m dan kapal nelayan yang tidak memiliki deck dari setiap panjang.

Perumusan Masalah

Perikanan payang merupakan salah satu jenis usaha yang cukup banyak melibatkan nelayan di Palabuhanratu. Di dalam kegiatannya, nelayan payang masih belum menjadikan aspek keselamatan sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan operasi penangkapan ikan. Oleh karena itu, studi tentang aspek keselamatan kerja pada perikanan payang menjadi penting dilakukan agar aspek keselamatan kerja dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan operasi penangkapan ikan pada perikanan payang di Palabuhanratu.

Perikanan payang di Palabuhanratu pada umumnya, jumlah nelayan yang bekerja lebih dari 7 orang, alat tangkap yang digunakan saat operasi penangkapan ikan merupakan alat tangkap yang bersifat aktif (mengejar gerombolan ikan), selain itu perahu yang digunakan memiliki ukuran panjang kurang dari 12 meter. Kecilnya area kerja pada perahu payang, dengan jumlah nelayan yang bekerja tersebut, dan metode penangkapan ikan yang bersifat aktif, dapat menyebabkan peluang kecelakaan yang tinggi. Peluang tingkat kecelakaan tersebut dapat juga disebabkan oleh sikap, keterampilan dan pengetahuan nelayan yang rendah tentang keselamatan kerja di laut. Dari beberapa kejadian kecelakaan nelayan di Palabuhanratu, belum teridentifikasi keterlibatan aktif pemerintah setempat dalam penanganan saat kecelakaan maupun setelah kecelakaan terjadi serta tindakan pencegahan lainnya.

Dari sisi lingkungan perairan, kondisi perairan teluk Palabuhanratu lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi oseanografi Samudera Hindia seperti adanya musim. Di wilayah perairan tersebut hempasan gelombang cukup kuat dan tiupan angin di perairan tersebut cukup kuat sehingga tinggi gelombang cukup tinggi dan sulit diduga (Wyrtki, Klaus, 1961).

Secara singkat permasalahan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

KNP = f (jumlah ABK, kapasitas ABK, area kerja, regulasi, kondisi alat tangkap yang bersifat aktif, perairan)

Selanjutnya, dari sudut pandang analisis risiko maka risiko yang dipertimbangkan dalam keselamatan kerja nelayan payang dapat dirumuskan sebagai berikut:

R = Pf x konsekuensi R = risiko yang dipertimbangkan

Pf = Peluang masing-masing fungsi KNP terhadap risiko

Konsekuensi = akibat yang harus diterima dari aktivitas berdasarkan fungsi

KNP

Pendekatan sistem melalui rumusan permasalahan di atas, digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji keselamatan kerja nelayan payang secara kuantitatif.

Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah mengenai keselamatan kerja nelayan pada operasi penangkapan ikan dengan payang. Secara khusus penelitian ini akan menggali dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1) Menginventarisasi dan mendeskripsikan semua aktivitas serta bahaya dan kemungkinan akibatnya pada operasi penangkapan ikan menggunakan payang.

2) Mengestimasi peluang terbesar terhadap kegagalan akibat kecerobohan manusia serta peluang konsekuensinya serta memberikan rekomendasi untuk mengurangi risiko yang disebabkan oleh human error pada aktivitas operasi penangkapan ikan menggunakan payang.

3) Menganalisis regulasi nasional maupun internasional yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan keselamatan kerja nelayan.

4) Mengembangkan model pengelolaan keselamatan kerja nelayan payang dari kondisi yang terjadi.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantaranya:

1) Menjadi pertimbangan dalam memperbaiki dan menyempurnakan metode penangkapan ikan, peralatan, permesinan dan desain kapal penangkap ikan; 2) Pengkayaan ilmu pengetahuan dan teknologi keselamatan kerja khususnya di

bidang perikanan tangkap;

3) Sebagai bahan pertimbangan untuk mengontrol semua risiko dan potensi kecelakaan yang menghasilkan kecelakaan dan kerusakan;

4) Memberikan informasi kepada semua pelaku yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan perikanan payang untuk implementasi sistem manajemen keselamatan kerja.

Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian keselamatan kerja nelayan pada perahu berukuran kecil dibatasi pada aktivitas nelayan payang dalam melakukan operasi penangkapan ikan di Palabuhanratu. Perahu berukuran kecil merupakan perahu yang jumlahnya mendominasi hampir di semua wilayah pesisir di Indonesia.

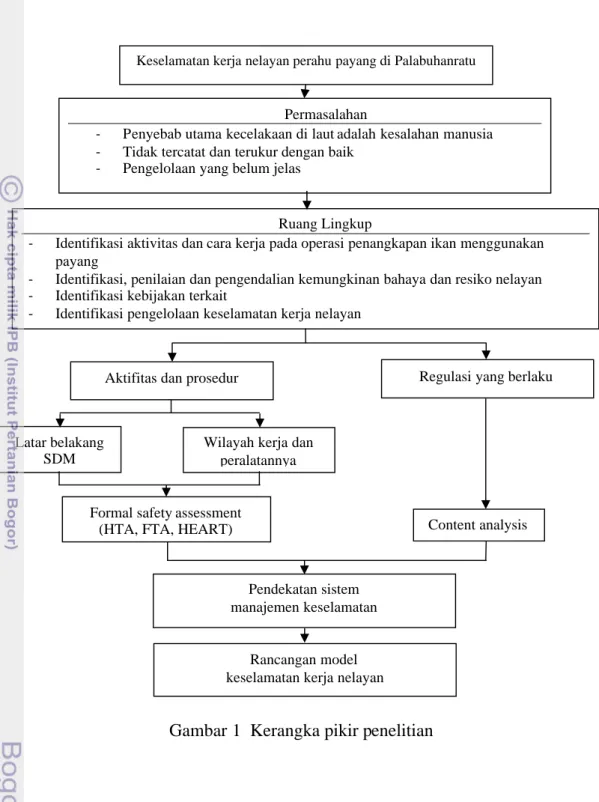

Telaah yang dilakukan berhubungan dengan sistem manajemen keselamatan, diawali dengan mengidentifikasi aktivitas operasi penangkapan ikan dan sumber bahaya yang ada, mengukur peluang risiko yang dihasilkan dan menelaah sistem manajemen keselamatan dan elemen-elemen yang terkait serta mendefinisikan sistem manajemen keselamatan itu sendiri. Elemen-elemen dari suatu sistem manajemen keselamatan yang berhubungan dengan penelitian ini disajikan dalam Gambar 1. Berikutnya adalah meneliti aktifitas dan prosedur (kegiatan dan cara melakukan aktivitas pada tempat kerja), latar belakang sumberdaya manusia (tingkat pendidikan, keterampilan, motivasi, dan lain-lain), wilayah kerja dan peralatannya, kebijakan dan perencanaan (nasional dan internasional), serta organisasi dan koordinasi (pemerintah).

Penilaian keselamatan adalah penilaian kegiatan keselamatan. Sehingga, tidak hanya pengukuran kinerja keselamatan atau hasil keselamatan. Bidang kegiatan yang tercakup dalam penilaian adalah:

1) definisi kebijakan keamanan,

2) penyelenggaraan kontrol, kerjasama, komunikasi, dan sistem kompetensi manajemen,

3) perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keselamatan, 4) meninjau kinerja.

Sebuah proses penilaian keselamatan dibagi menjadi tiga tahap utama berikut: 1) persiapan, 2) di tempat aktivitas, dan 3) kesimpulan. Tahap pertama mencakup perencanaan audit, dan mencari informasi latar belakang. Tahap kedua terdiri dari wawancara, observasi dan review dokumen di tempat kerja. Pada tahap terakhir, hasil audit dilaporkan dan rencana tindak lanjut disusun. Penilai atau peneliti menyiapkan pertanyaan secara individu untuk setiap sesi. Namun, juga memungkinkan untuk menggunakan alat penilaian khusus yang meliputi daftar tetap pertanyaan. Beberapa alat ini termasuk fitur tambahan seperti bobot pertanyaan yang berbeda, dan sistem penilaian yang menghasilkan nilai numerik untuk tingkat aktivitas keselamatan. Hasil dari penilaian tersebut digunakan untuk merancang atau menyempurnakan model, baik dengan aturan, prosedur kerja, tempat kerja ataupun peralatan yang bertujuan meminimalkan resiko.

Gambar 1 Kerangka pikir penelitian

Permasalahan

- Penyebab utama kecelakaan di laut adalah kesalahan manusia - Tidak tercatat dan terukur dengan baik

- Pengelolaan yang belum jelas

Keselamatan kerja nelayan perahu payang di Palabuhanratu

Ruang Lingkup

- Identifikasi aktivitas dan cara kerja pada operasi penangkapan ikan menggunakan payang

- Identifikasi, penilaian dan pengendalian kemungkinan bahaya dan resiko nelayan - Identifikasi kebijakan terkait

- Identifikasi pengelolaan keselamatan kerja nelayan

Pendekatan sistem manajemen keselamatan

Rancangan model keselamatan kerja nelayan

Regulasi yang berlaku

Formal safety assessment

(HTA, FTA, HEART) Content analysis

Aktifitas dan prosedur

Latar belakang SDM

Wilayah kerja dan peralatannya

2 AKTIVITAS PENANGKAPAN IKAN PADA PERIKANAN

PAYANG DI PALABUHANRATU

Kegiatan penangkapan ikan di Teluk Palabuhanratu dipengaruhi oleh pola musim, yaitu musim barat dan timur. Selain itu dikenal pula musim peralihan dari musim barat ke timur dan dari musim timur ke musim barat, biasa dikenal oleh penduduk setempat sebagai musim paliwung. Musim peralihan berlangsung pada bulan Maret sampai Mei dan bulan September sampai November (Prayitno 2006).

Kapal payang adalah salah satu jenis kapal ikan yang mengoperasikan alat tangkap payang dengan cara mengejar ataupun melingkari kelompok ikan. Kapal payang memiliki konstruksi khusus, yaitu memiliki tiang pengamat yang disebut kakapa (Ayodhyoa 1981).

Payang termasuk pukat kantong lingkar yang terdiri atas bagian kantong (bag), badan (body), dan dua buah sayap di bagian kiri dan kanan (wings), serta tali ris. Menurut von Brandt (2005), payang termasuk ke dalam kelompok seine net. Menurut Badan Standardisasi Nasional (2005), payang merupakan salah satu pukat tarik yang pengoperasiannya menggunakan satu kapal. Menurut SNI yang dikeluarkan oleh BSN tersebut, payang memiliki beberapa bagian, diantaranya sayap atau kaki jaring (wing) yang terdiri atas sayap atas (upper wing) dan sayap bawah (lower wing), medan jaring bawah (bosoom), badan jaring (body), kantong jaring (cod end), tali ris atas (head rope), tali ris bawah (ground rope), dan tali selambar (warp rope). Alat ini dioperasikan dengan tali selambar di permukaan perairan dengan cara melingkari area seluas-luasnya pada gerombolan ikan pelagis, kemudian penarikan dan pengangkatan jaring ke atas kapal. Pada payang tali ris atas lebih panjang dari pada tali ris bawah dengan tujuan agar ikan dapat masuk ke dalam kantong jaring dengan mudah dan mencegah lolosnya ikan ke arah vertikal bawah.

Menurut IMO (2005), metode penangkapan ikan dikategorikan secara umum menjadi tiga kelompok utama, yaitu:

1) Metode garukan (dregging/towing method); 2) Metode statis (static method);

3) Metode pelingkaran (encircling method).

Penangkapan ikan dengan metode garukan termasuk alat tangkap bersifat aktif dimana alat tangkap ikan dioperasikan dengan cara ditarik kapal pada kecepatan tertentu. Alat tangkap yang termasuk dregging/towing seperti pukat harimau (trawl). Metode penangkapan statis, alat tangkap dipasang secara statis di suatu lokasi, ikan terperangkap pada alat tangkap tersebut. Alat tangkap statis seperti jaring insang (gillnet), rawai tuna (longline), bubu dan sero. Sedangkan metode penangkapan dengan cara pelingkaran yakni dengan cara melingkarkan jaring terhadap gerombolan ikan sehingga gerombolan ikan terkurung dan tidak bisa melarikan diri. Alat tangkap yang termasuk metode ini seperti jaring kolor (purse seine), payang dan lampara.

Tahapan operasi penangkapan ketiga metode penangkapan tersebut terdiri dari kegiatan:

1) Penurunan alat tangkap (releasing/shooting/setting) dari atas kapal. 2) Penangkapan ikan (fish catching).

Pada saat penurunan, penangkapan ikan dan penaikkan alat tangkap diperlukan prosedur, teknik dan penggunaan teknologi untuk operasi penangkapan ikan yang tidak membahayakan keselamatan awak kapal.

Tujuan dari bab ini adalah mengidentifikasi aktivitas dan kondisi/ peluang konsekuensi keselamatan kerja nelayan yang disebabkan oleh human error yang terdapat pada operasi penangkapan ikan menggunakan payang di Palabuhanratu.

Metodologi

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2011 – Agustus 2012, dengan lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Palabuhanratu Jawa Barat, khususnya di PPN Palabuhanratu. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan metode survei dengan pendekatan studi kasus pada salah satu alat tangkap payang. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari pengamatan saat operasi penangkapan ikan dan wawancara kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah 80 orang atau 10% dari jumlah populasi nelayan payang dan jenis data yang dikumpulkan berupa informasi mengenai metode operasi penangkapan ikan. Data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari berbagai sumber literatur.

Analisis yang digunakan pada bab ini adalah dengan menggunakan

Hierarchical Task Analysis (HTA). HTA memberikan gambaran dari suatu aktivitas atau sub aktivitas. Dalam HTA juga dikenal plan yang menjelaskan mengenai urutan dan kondisi suatu aktivitas yang dilakukan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan HTA adalah sebagai berikut:

1) Mengidentifikasi aktivitas utama yang akan dianalisis, dengan menentukan tujuan serta batasannya.

2) Memecah aktivitas utama menjadi sub aktivitas dan membangun plan. 3) Menghentikan sub aktivitas berdasarkan tingkat rinciannya.

4) Melanjutkan proses penguraian aktivitas.

5) Mengelompokkan beberapa sub aktivitas (jika terlalu detail) ke level yang lebih tinggi dari sub aktivitas.

Hasil dan Pembahasan

Perahu yang digunakan dalam unit penangkapan payang terbuat dari bahan kayu berukuran panjang 10,9 meter, lebar 2,65 meter dan dalam 1 meter. Mesin penggerak kapal yang digunakan adalah outbord engine dengan merk Yamaha berdaya 40 PK dengan bahan bakar menggunakan bensin yang dicampur minyak tanah dan oli samping. Bertambahnya kekuatan mesin akan mempercepat kapal dalam melakukan pelingkaran gerombolan ikan pada saat operasi penangkapan ikan sehingga operasi penangkapan ikan menjadi lebih efisien (Saptaji 2005). Kapal payang ini memiliki keunikan yaitu tidak memiliki palka sebagai tempat penyimpanan ikan, akan tetapi antar gading kapal dimanfaatkan sebagai tempat perlengkapan penyimpanan ikan seperti penyimpanan tong atau sering disebut blong. Perahu ini tidak mempunyai rumah-rumahan (deck house), dengan tujuan agar area kerja di atas dek saat pengoperasian alat tangkap cukup luas, sehingga tidak mengganggu saat dilakukan operasi penangkapan ikan.

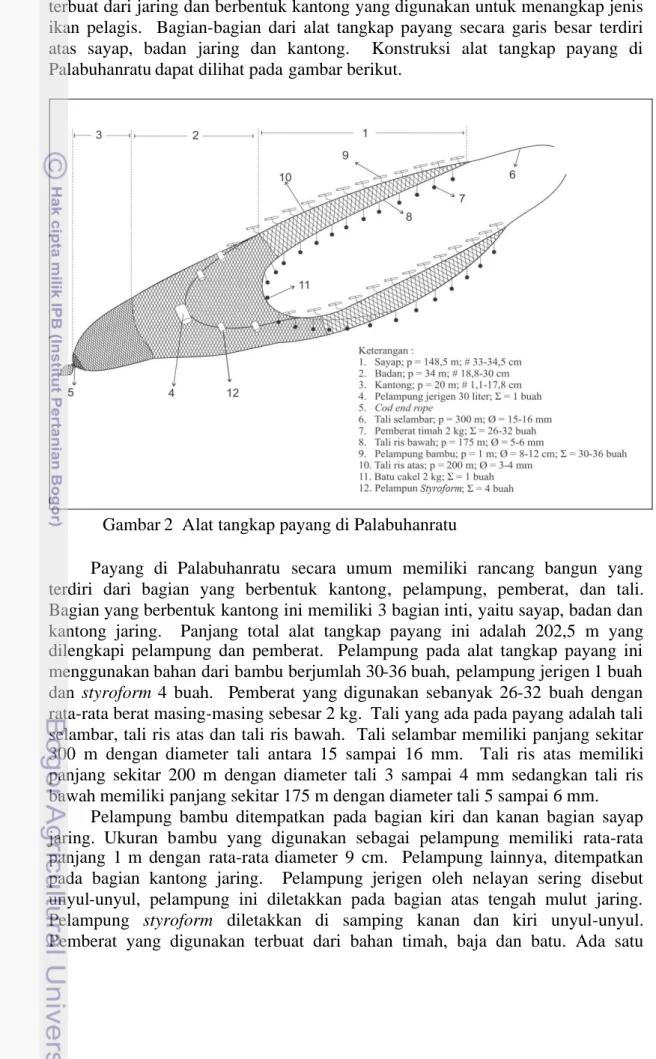

Payang yang digunakan di Palabuhanratu merupakan alat tangkap yang terbuat dari jaring dan berbentuk kantong yang digunakan untuk menangkap jenis ikan pelagis. Bagian-bagian dari alat tangkap payang secara garis besar terdiri atas sayap, badan jaring dan kantong. Konstruksi alat tangkap payang di Palabuhanratu dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2 Alat tangkap payang di Palabuhanratu

Payang di Palabuhanratu secara umum memiliki rancang bangun yang terdiri dari bagian yang berbentuk kantong, pelampung, pemberat, dan tali. Bagian yang berbentuk kantong ini memiliki 3 bagian inti, yaitu sayap, badan dan kantong jaring. Panjang total alat tangkap payang ini adalah 202,5 m yang dilengkapi pelampung dan pemberat. Pelampung pada alat tangkap payang ini menggunakan bahan dari bambu berjumlah 30-36 buah, pelampung jerigen 1 buah dan styroform 4 buah. Pemberat yang digunakan sebanyak 26-32 buah dengan rata-rata berat masing-masing sebesar 2 kg. Tali yang ada pada payang adalah tali selambar, tali ris atas dan tali ris bawah. Tali selambar memiliki panjang sekitar 300 m dengan diameter tali antara 15 sampai 16 mm. Tali ris atas memiliki panjang sekitar 200 m dengan diameter tali 3 sampai 4 mm sedangkan tali ris bawah memiliki panjang sekitar 175 m dengan diameter tali 5 sampai 6 mm.

Pelampung bambu ditempatkan pada bagian kiri dan kanan bagian sayap jaring. Ukuran bambu yang digunakan sebagai pelampung memiliki rata-rata panjang 1 m dengan rata-rata diameter 9 cm. Pelampung lainnya, ditempatkan pada bagian kantong jaring. Pelampung jerigen oleh nelayan sering disebut unyul-unyul, pelampung ini diletakkan pada bagian atas tengah mulut jaring. Pelampung styroform diletakkan di samping kanan dan kiri unyul-unyul. Pemberat yang digunakan terbuat dari bahan timah, baja dan batu. Ada satu

pemberat yang diletakkan pada bagian tengah bawah mulut jaring, yang sering disebut batu cakel.

Panjang bagian jaring sayap sekitar 148,5 m dengan ukuran mata jaring 33 cm. Pada bagian badan jaring memiliki panjang sekitar 34 m dengan ukuran mata jaringnya 21 cm dibuat seperti mulut yang disebut mulut jaring. Mulut jaring terbagi dua bagian yaitu mulut jaring bagian atas dan mulut jaring bagian bawah dengan panjang mulut jaring bagian bawah lebih panjang atau lebih menonjol dibandingkan mulut jaring bagian atas. Bagian yang terakhir adalah bagian kantong, bagian ini berfungsi sebagai tempat terakhir terperangkapnya ikan agar tidak dapat keluar atau dapat meloloskan diri. Bagian kantong ini memiliki panjang 20 m dengan ukuran mata jaring sekitar 5 cm.

Sebagian besar ABK yang bekerja di kapal payang adalah penduduk Palabuhanratu. Pada saat dilakukan pengamatan langsung di atas kapal, jumlah ABK yang bekerja adalah 11 nelayan. Tingkat pendidikan nelayan payang masih relatif rendah, kebanyakan nelayan mengenyam pendidikan sekolah sampai tingkat SD, bahkan tidak sekolah sama sekali. Usia nelayan payang berkisar antara 25 – 65 tahun, dan mayoritas berusia antara 30 – 40 tahun.

Pada perikanan payang, beberapa nelayan memiliki tugas yang berbeda-beda pada saat mengoperasikan alat tangkap payang, diantaranya ada yang bertugas (1) mengawasi untuk melihat tanda-tanda adanya gerombolan ikan, (2) bertanggung jawab atas kelancaran pengoperasian, mengecek jaring ketika setting, (3) menguras air di lambung kapal selama melaut, (4) mempersiapkan segala kelengkapan melaut dan mengarahkan kapal. Secara umum, pembagian tugas tersebut adalah jabatan (1) tekong, merupakan kapten kapal yang bertanggung jawab atas keberhasilan operasi penangkapan ikan, (2) juru mudi, bertugas mengendalikan kemudi kapal menuju daerah penangkapan ikan/fishing ground sampai kembali ke pelabuhan asal/fishing base, serta bertanggung jawab terhadap kondisi mesin kapal, (3) juru batu, bertugas menyusun alat tangkap sebelum atau sesudah hauling di atas kapal, (4) petawur, bertugas untuk menurunkan jaring, (5) pengawas, bertugas mengawasi keberadaan ikan tujuan penangkapan, dan (6) anak payang/tukang renang, bertugas menakut-nakuti ikan agar tidak lolos melewati bagian bawah kapal dan sayap payang. Tukang renang akan meloncat ke dalam air dan dilakukan berulang-ulang. Walaupun memiliki peran dan tugas masing-masing, semua nelayan yang ada di atas kapal selain juru mudi membantu dalam proses penarikan jaring.

Operasi penangkapan ikan dengan payang merupakan operasi penangkapan ikan yang dilakukan hanya 1 hari/one day fishing. Penurunan jaring saat operasi penangkapan ikan dipengaruhi oleh jumlah ikan yang tertangkap, biasanya 3 – 5 kali penurunan jaring. Nelayan melakukan lima sampai enam kali trip dalam satu minggu kecuali hari jum’at dikarenakan melakukan ibadah shalat Jum’at. Selain itu, dalam hal waktu melaut, mereka juga melihat dari hasil tangkapan nelayan lainnya, jika hasil tangkapan yang diperolehnya sedikit, maka mereka pun memutuskan untuk tidak melaut. Hal lainnya yang menyebabkan nelayan tidak melaut adalah cuaca yang buruk. Kondisi cuaca buruk biasanya terjadi pada bulan Desember sampai bulan Januari, yang merupakan puncaknya musim Angin Barat. Nelayan payang memulai aktivitas pada pukul 06.00 WIB dengan kegiatan persiapan, pengoperasian sampai dengan bongkar muat hasil tangkapan dan peralatan lainnya.

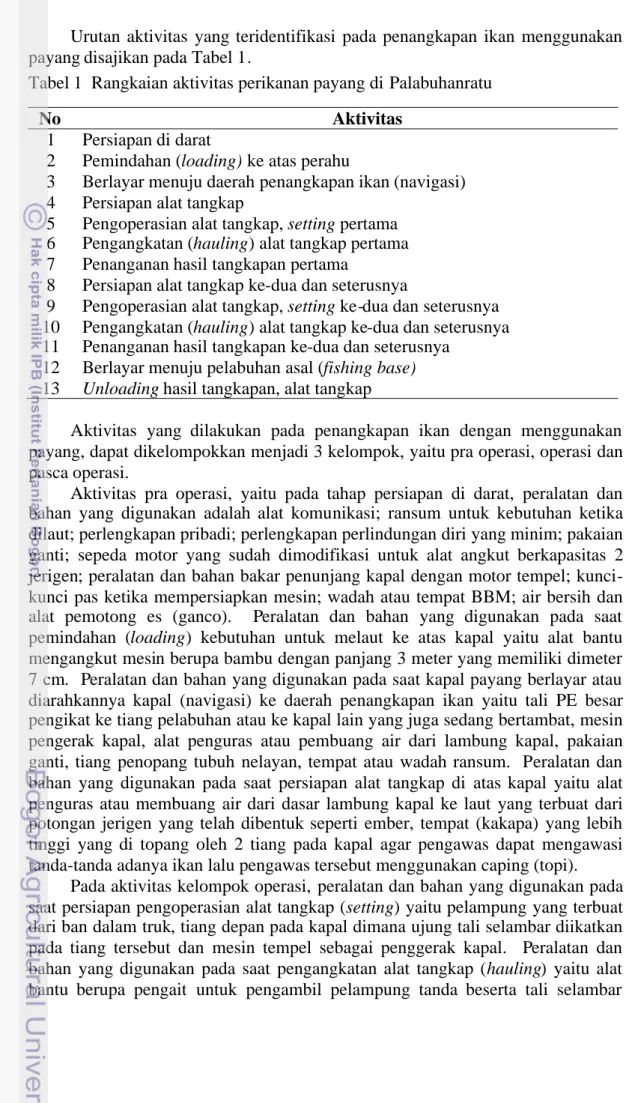

Urutan aktivitas yang teridentifikasi pada penangkapan ikan menggunakan payang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Rangkaian aktivitas perikanan payang di Palabuhanratu

No Aktivitas

1 Persiapan di darat

2 Pemindahan (loading) ke atas perahu

3 Berlayar menuju daerah penangkapan ikan (navigasi) 4 Persiapan alat tangkap

5 Pengoperasian alat tangkap, setting pertama 6 Pengangkatan (hauling) alat tangkap pertama 7 Penanganan hasil tangkapan pertama

8 Persiapan alat tangkap ke-dua dan seterusnya

9 Pengoperasian alat tangkap, setting ke-dua dan seterusnya 10 Pengangkatan (hauling) alat tangkap ke-dua dan seterusnya 11 Penanganan hasil tangkapan ke-dua dan seterusnya

12 Berlayar menuju pelabuhan asal (fishing base) 13 Unloading hasil tangkapan, alat tangkap

Aktivitas yang dilakukan pada penangkapan ikan dengan menggunakan payang, dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu pra operasi, operasi dan pasca operasi.

Aktivitas pra operasi, yaitu pada tahap persiapan di darat, peralatan dan bahan yang digunakan adalah alat komunikasi; ransum untuk kebutuhan ketika dilaut; perlengkapan pribadi; perlengkapan perlindungan diri yang minim; pakaian ganti; sepeda motor yang sudah dimodifikasi untuk alat angkut berkapasitas 2 jerigen; peralatan dan bahan bakar penunjang kapal dengan motor tempel; kunci-kunci pas ketika mempersiapkan mesin; wadah atau tempat BBM; air bersih dan alat pemotong es (ganco). Peralatan dan bahan yang digunakan pada saat pemindahan (loading) kebutuhan untuk melaut ke atas kapal yaitu alat bantu mengangkut mesin berupa bambu dengan panjang 3 meter yang memiliki dimeter 7 cm. Peralatan dan bahan yang digunakan pada saat kapal payang berlayar atau diarahkannya kapal (navigasi) ke daerah penangkapan ikan yaitu tali PE besar pengikat ke tiang pelabuhan atau ke kapal lain yang juga sedang bertambat, mesin pengerak kapal, alat penguras atau pembuang air dari lambung kapal, pakaian ganti, tiang penopang tubuh nelayan, tempat atau wadah ransum. Peralatan dan bahan yang digunakan pada saat persiapan alat tangkap di atas kapal yaitu alat penguras atau membuang air dari dasar lambung kapal ke laut yang terbuat dari potongan jerigen yang telah dibentuk seperti ember, tempat (kakapa) yang lebih tinggi yang di topang oleh 2 tiang pada kapal agar pengawas dapat mengawasi tanda-tanda adanya ikan lalu pengawas tersebut menggunakan caping (topi).

Pada aktivitas kelompok operasi, peralatan dan bahan yang digunakan pada saat persiapan pengoperasian alat tangkap (setting) yaitu pelampung yang terbuat dari ban dalam truk, tiang depan pada kapal dimana ujung tali selambar diikatkan pada tiang tersebut dan mesin tempel sebagai penggerak kapal. Peralatan dan bahan yang digunakan pada saat pengangkatan alat tangkap (hauling) yaitu alat bantu berupa pengait untuk pengambil pelampung tanda beserta tali selambar

yang terbuat dari sebatang pohon yang masih ada cabangnya memiliki panjang 1 m dan berdiameter 3 cm berbentuk seperti kail.

Pada aktivitas kelompok pasca operasi, peralatan dan bahan yang digunakan pada saat penanganan hasil tangkapan yaitu tali PE untuk mengikat blong agar tidak jatuh, papan lantai dek kapal atau bambu untuk memecahkan potongan es menjadi ukuran yang lebih kecil, alat bantu pengambilan ikan yang disebut serok dan alat menguras atau membuang air menggunakan ember dari potongan jerigen dari dasar lambung kapal ke laut. Peralatan dan bahan yang digunakan pada saat berlayar menuju pelabuhan (fishing base) yaitu mesin tempel, kantong plastik, alat bantu pengambilan ikan yang disebut serok, tiang pada kapal untuk mengganjal pelampung bambu agar tidak bergeser, pakaian ganti dan ember dari potongan jerigen untuk menguras air dari dasar lambung kapal ke laut. Peralatan dan bahan yang digunakan pada saat pemindahan (unloading) dari atas kapal yaitu tali tambat untuk mengikat kapal, tali PE digunakan ketika memindahkan blong dan

box fiber, alat bantu angkut yang terbuat dari bambu dengan panjang 3 meter yang

memiliki diameter 7 cm, perlengkapan pribadi, perlengkapan perlindungan diri dan terpal.

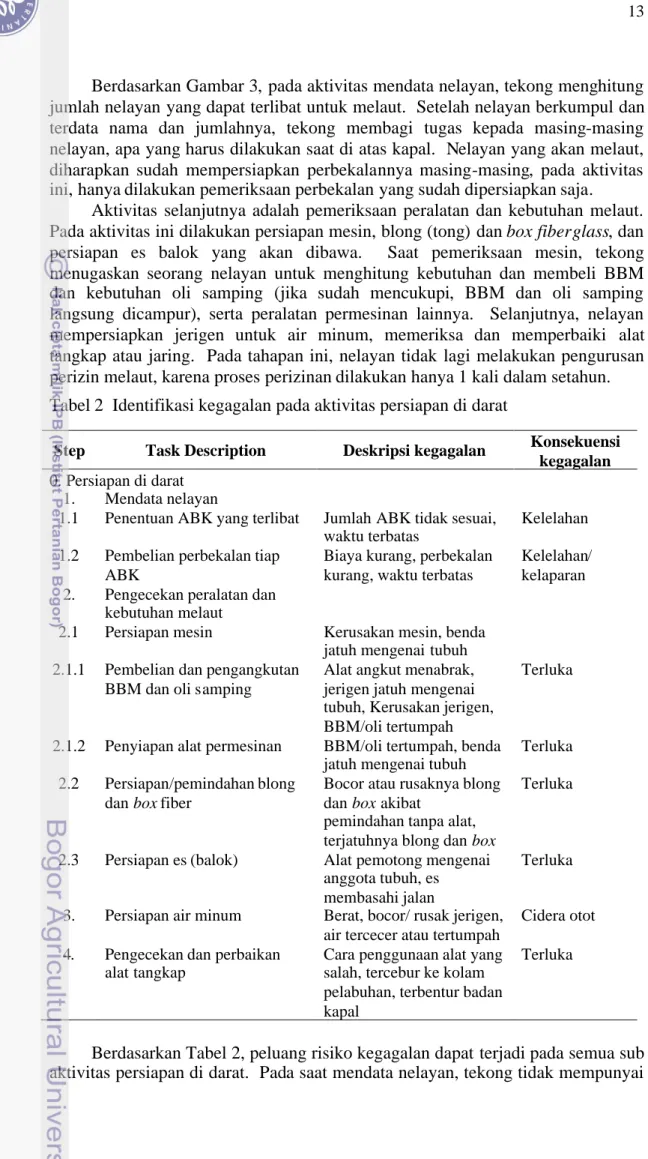

Tahap yang pertama adalah tahap persiapan di darat. Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan di darat teridentifikasi 4 aktivitas utama. Aktivitas tersebut adalah melakukan pengumpulan nelayan yang akan melaut, memeriksa peralatan dan kebutuhan melaut, mempersiapkan kebutuhan air minum, serta memeriksa dan memperbaiki alat tangkap yang akan digunakan. HTA dari tahap ini dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.

Gambar 3 HTA pada aktifitas persiapan di darat 0. Persiapan di darat 1. Mendata nelayan 2. Pengecekan peralatan dan kebutuhan melaut 3. Persiapan air minum 4. Pengecekan dan perbaikan alat tangkap 2.3 Persiapan es (balok) 2.2 Persiapan blong dan box fiber 2.1 Persiapan mesin 1.2 Pembelian perbekalan tiap ABK 1.1 Penentuan jumlah dan tugas ABK 2.1.1 Pembelian dan pengangkutan BBM

dan oli samping

2.1.2 Penyiapan

alat permesinan

Berdasarkan Gambar 3, pada aktivitas mendata nelayan, tekong menghitung jumlah nelayan yang dapat terlibat untuk melaut. Setelah nelayan berkumpul dan terdata nama dan jumlahnya, tekong membagi tugas kepada masing-masing nelayan, apa yang harus dilakukan saat di atas kapal. Nelayan yang akan melaut, diharapkan sudah mempersiapkan perbekalannya masing-masing, pada aktivitas ini, hanya dilakukan pemeriksaan perbekalan yang sudah dipersiapkan saja.

Aktivitas selanjutnya adalah pemeriksaan peralatan dan kebutuhan melaut. Pada aktivitas ini dilakukan persiapan mesin, blong (tong) dan box fiberglass, dan persiapan es balok yang akan dibawa. Saat pemeriksaan mesin, tekong menugaskan seorang nelayan untuk menghitung kebutuhan dan membeli BBM dan kebutuhan oli samping (jika sudah mencukupi, BBM dan oli samping langsung dicampur), serta peralatan permesinan lainnya. Selanjutnya, nelayan mempersiapkan jerigen untuk air minum, memeriksa dan memperbaiki alat tangkap atau jaring. Pada tahapan ini, nelayan tidak lagi melakukan pengurusan perizin melaut, karena proses perizinan dilakukan hanya 1 kali dalam setahun. Tabel 2 Identifikasi kegagalan pada aktivitas persiapan di darat

Step Task Description Deskripsi kegagalan Konsekuensi kegagalan

0. Persiapan di darat 1. Mendata nelayan

1.1 Penentuan ABK yang terlibat Jumlah ABK tidak sesuai, waktu terbatas

Kelelahan 1.2 Pembelian perbekalan tiap

ABK

Biaya kurang, perbekalan kurang, waktu terbatas

Kelelahan/ kelaparan 2. Pengecekan peralatan dan

kebutuhan melaut

2.1 Persiapan mesin Kerusakan mesin, benda jatuh mengenai tubuh 2.1.1 Pembelian dan pengangkutan

BBM dan oli samping

Alat angkut menabrak, jerigen jatuh mengenai tubuh, Kerusakan jerigen, BBM/oli tertumpah

Terluka

2.1.2 Penyiapan alat permesinan BBM/oli tertumpah, benda jatuh mengenai tubuh

Terluka 2.2 Persiapan/pemindahan blong

dan box fiber

Bocor atau rusaknya blong dan box akibat

pemindahan tanpa alat, terjatuhnya blong dan box

Terluka

2.3 Persiapan es (balok) Alat pemotong mengenai anggota tubuh, es

membasahi jalan

Terluka

3. Persiapan air minum Berat, bocor/ rusak jerigen, air tercecer atau tertumpah

Cidera otot 4. Pengecekan dan perbaikan

alat tangkap

Cara penggunaan alat yang salah, tercebur ke kolam pelabuhan, terbentur badan kapal

Terluka

Berdasarkan Tabel 2, peluang risiko kegagalan dapat terjadi pada semua sub aktivitas persiapan di darat. Pada saat mendata nelayan, tekong tidak mempunyai

perjanjian kerja yang jelas, serta tidak memiliki daftar nelayan yang pasti untuk dapat ikut melaut. Kondisi waktu yang terbatas untuk menghubungi anggota nelayan tersebut, menyebabkan tekong mendapatkan anggota yang tidak diketahui keterampilan dan pengetahuannya mengenai operasi penangkapan menggunakan payang. Selain itu, anggota nelayan yang terhubungi, tidak mempersiapkan kebutuhan peralatan dasar untuk bekerja saat melakukan operasi penangkapan ikan dengan payang.

Saat melakukan pemeriksaan peralatan dan kebutuhan melaut, persiapan air minum dan pemeriksaan dan perbaikkan alat tangkap, nelayan bekerja dengan peralatan yang saat itu terdapat di area pelabuhan.

Peluang konsekuensi dari kondisi yang teridentifikasi, berupa konsekuensi kelelahan, terluka, dan cidera otot. Peluang konsekuensi kelelahan dapat terjadi disebabkan oleh terbatasnya kebutuhan peralatan pendukung, sehingga nelayan lebih banyak menggunakan tenaga saat melakukan aktivitas. Peluang konsekuensi terluka diakibatkan karena kecenderungan nelayan dengan tidak menggunakan alat perlindungan diri, seperti sarung tangan, tanpa menggunakan alas kaki atau menggunakan alas kaki yang permukaannya licin, serta tanpa menggunakan pakaian yang melindungi tubuh. Peluang konsekuensi cidera otot, lebih banyak disebabkan oleh cara kerja yang tidak beraturan, keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang terbatas, serta memaksakan diri untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat karena terbatasnya waktu persiapan tersebut.

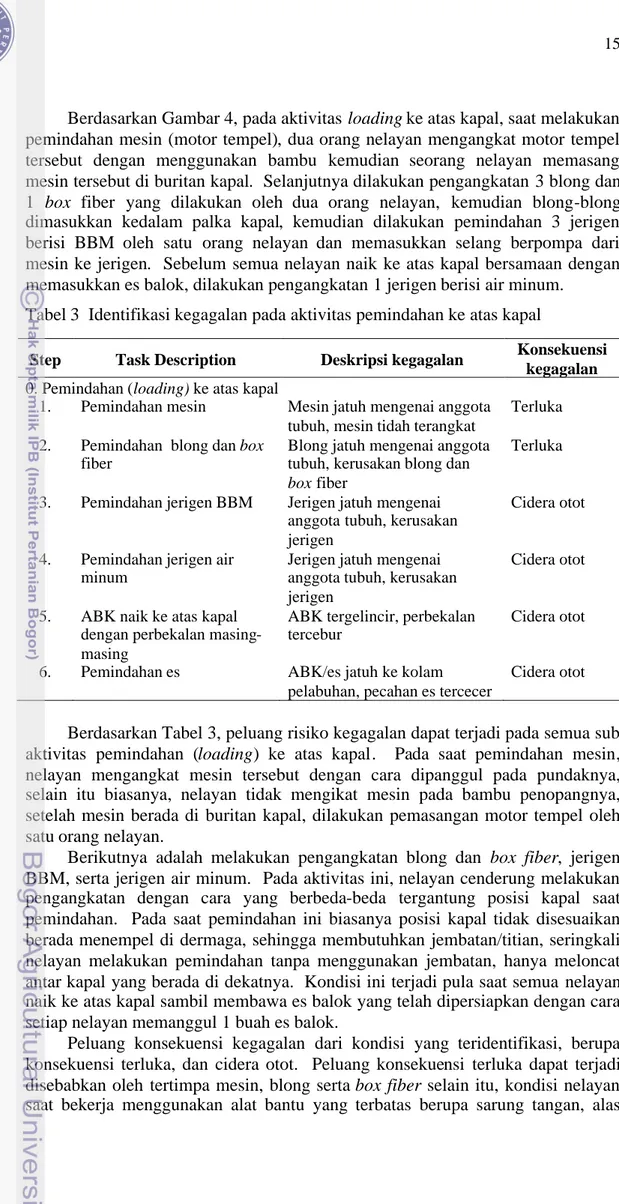

Tahap ke dua adalah pemindahan (loading) ke atas kapal kegiatan yang dilakukan yaitu pemindahan mesin (motor tempel) kemudian memasang mesin tersebut di buritan kapal, pemindahan 3 blong dan 1 box fiber kemudian blong-blong tersebut disimpan diantara gading-gading kapal, pemindahan 3 jerigen berisi BBM dan memasukkan selang berpompa dari mesin ke jerigen, pemindahan 1 jerigen berisi air minum, para ABK naik ke atas kapal dan pemindahan es. HTA dari tahap ini dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.

Gambar 4 HTA pada aktifitas loading ke atas kapal 0. Loading ke atas kapal

1. Pemindahan mesin 2. Pemindahan blong dan box fiber 4. Pemindahan jerigen air minum 3. Pemindahan jerigen BBM 5. ABK naik ke atas kapal dengan perbekalan masing-masing 6. Pemindahan es

Berdasarkan Gambar 4, pada aktivitas loading ke atas kapal, saat melakukan pemindahan mesin (motor tempel), dua orang nelayan mengangkat motor tempel tersebut dengan menggunakan bambu kemudian seorang nelayan memasang mesin tersebut di buritan kapal. Selanjutnya dilakukan pengangkatan 3 blong dan 1 box fiber yang dilakukan oleh dua orang nelayan, kemudian blong-blong dimasukkan kedalam palka kapal, kemudian dilakukan pemindahan 3 jerigen berisi BBM oleh satu orang nelayan dan memasukkan selang berpompa dari mesin ke jerigen. Sebelum semua nelayan naik ke atas kapal bersamaan dengan memasukkan es balok, dilakukan pengangkatan 1 jerigen berisi air minum.

Tabel 3 Identifikasi kegagalan pada aktivitas pemindahan ke atas kapal

Step Task Description Deskripsi kegagalan Konsekuensi kegagalan

0. Pemindahan (loading) ke atas kapal

1. Pemindahan mesin Mesin jatuh mengenai anggota tubuh, mesin tidah terangkat

Terluka 2. Pemindahan blong dan box

fiber

Blong jatuh mengenai anggota tubuh, kerusakan blong dan

box fiber

Terluka

3. Pemindahan jerigen BBM Jerigen jatuh mengenai anggota tubuh, kerusakan jerigen

Cidera otot

4. Pemindahan jerigen air minum

Jerigen jatuh mengenai anggota tubuh, kerusakan jerigen

Cidera otot

5. ABK naik ke atas kapal dengan perbekalan masing-masing

ABK tergelincir, perbekalan tercebur

Cidera otot

6. Pemindahan es ABK/es jatuh ke kolam pelabuhan, pecahan es tercecer

Cidera otot

Berdasarkan Tabel 3, peluang risiko kegagalan dapat terjadi pada semua sub aktivitas pemindahan (loading) ke atas kapal. Pada saat pemindahan mesin, nelayan mengangkat mesin tersebut dengan cara dipanggul pada pundaknya, selain itu biasanya, nelayan tidak mengikat mesin pada bambu penopangnya, setelah mesin berada di buritan kapal, dilakukan pemasangan motor tempel oleh satu orang nelayan.

Berikutnya adalah melakukan pengangkatan blong dan box fiber, jerigen BBM, serta jerigen air minum. Pada aktivitas ini, nelayan cenderung melakukan pengangkatan dengan cara yang berbeda-beda tergantung posisi kapal saat pemindahan. Pada saat pemindahan ini biasanya posisi kapal tidak disesuaikan berada menempel di dermaga, sehingga membutuhkan jembatan/titian, seringkali nelayan melakukan pemindahan tanpa menggunakan jembatan, hanya meloncat antar kapal yang berada di dekatnya. Kondisi ini terjadi pula saat semua nelayan naik ke atas kapal sambil membawa es balok yang telah dipersiapkan dengan cara setiap nelayan memanggul 1 buah es balok.

Peluang konsekuensi kegagalan dari kondisi yang teridentifikasi, berupa konsekuensi terluka, dan cidera otot. Peluang konsekuensi terluka dapat terjadi disebabkan oleh tertimpa mesin, blong serta box fiber selain itu, kondisi nelayan saat bekerja menggunakan alat bantu yang terbatas berupa sarung tangan, alas

kaki yang tidak licin, serta pengaturan kapal saat sandar yang tidak jelas. Peluang konsekuensi cidera otot yang mungkin terjadi karena lebih banyak disebabkan oleh cara kerja yang tidak beraturan, keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang terbatas, serta memaksakan diri untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat.

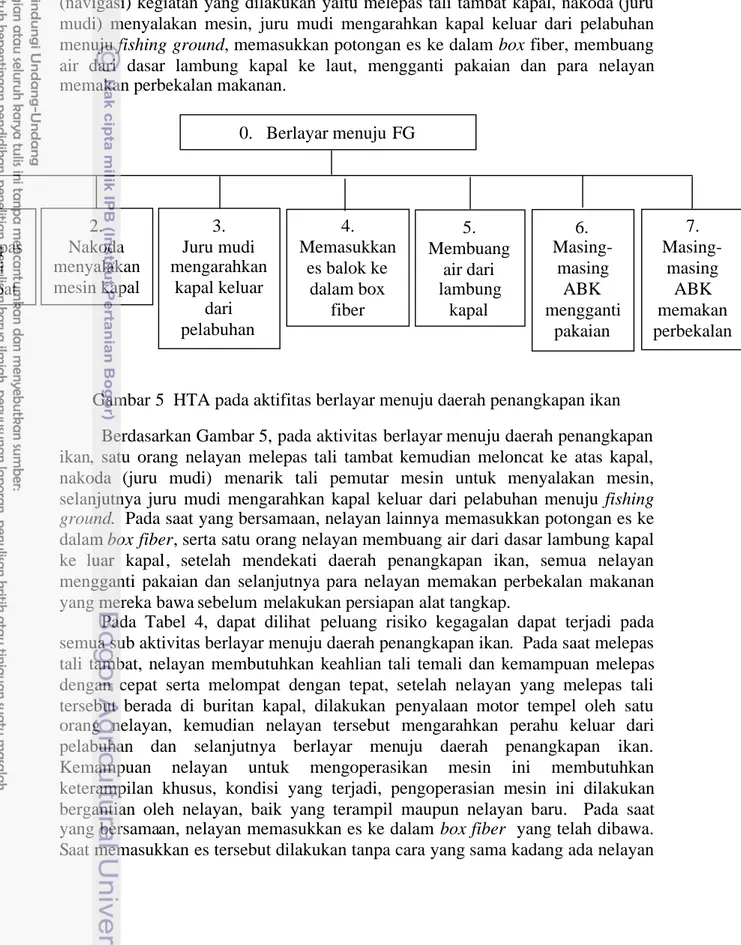

Tahap selanjutnya adalah berlayar menuju daerah penangkapan ikan (navigasi) kegiatan yang dilakukan yaitu melepas tali tambat kapal, nakoda (juru mudi) menyalakan mesin, juru mudi mengarahkan kapal keluar dari pelabuhan menuju fishing ground, memasukkan potongan es ke dalam box fiber, membuang air dari dasar lambung kapal ke laut, mengganti pakaian dan para nelayan memakan perbekalan makanan.

Gambar 5 HTA pada aktifitas berlayar menuju daerah penangkapan ikan Berdasarkan Gambar 5, pada aktivitas berlayar menuju daerah penangkapan ikan, satu orang nelayan melepas tali tambat kemudian meloncat ke atas kapal, nakoda (juru mudi) menarik tali pemutar mesin untuk menyalakan mesin, selanjutnya juru mudi mengarahkan kapal keluar dari pelabuhan menuju fishing

ground. Pada saat yang bersamaan, nelayan lainnya memasukkan potongan es ke

dalam box fiber, serta satu orang nelayan membuang air dari dasar lambung kapal ke luar kapal, setelah mendekati daerah penangkapan ikan, semua nelayan mengganti pakaian dan selanjutnya para nelayan memakan perbekalan makanan yang mereka bawa sebelum melakukan persiapan alat tangkap.

Pada Tabel 4, dapat dilihat peluang risiko kegagalan dapat terjadi pada semua sub aktivitas berlayar menuju daerah penangkapan ikan. Pada saat melepas tali tambat, nelayan membutuhkan keahlian tali temali dan kemampuan melepas dengan cepat serta melompat dengan tepat, setelah nelayan yang melepas tali tersebut berada di buritan kapal, dilakukan penyalaan motor tempel oleh satu orang nelayan, kemudian nelayan tersebut mengarahkan perahu keluar dari pelabuhan dan selanjutnya berlayar menuju daerah penangkapan ikan. Kemampuan nelayan untuk mengoperasikan mesin ini membutuhkan keterampilan khusus, kondisi yang terjadi, pengoperasian mesin ini dilakukan bergantian oleh nelayan, baik yang terampil maupun nelayan baru. Pada saat yang bersamaan, nelayan memasukkan es ke dalam box fiber yang telah dibawa. Saat memasukkan es tersebut dilakukan tanpa cara yang sama kadang ada nelayan

0. Berlayar menuju FG 1. Melepas tali tambat 2. Nakoda menyalakan mesin kapal 3. Juru mudi mengarahkan kapal keluar dari pelabuhan 7. Masing-masing ABK memakan perbekalan 4. Memasukkan es balok ke dalam box fiber 5. Membuang air dari lambung kapal 6. Masing-masing ABK mengganti pakaian

yang banyak menjatuhkan es ke lantai kapal sehingga lantai kapal basah dan licin. Demikian pula saat membuang air dari dalam lambung ke luar kapal, cara yang dilakukan nelayan tidak sama, peluang terkena ember pembuang atau nelayan yang melakukannya tercebur ke laut. Saat perahu akan sampai di daerah penangkapan ikan, nelayan mengganti pakaiannya, selanjutnya memakan perbekalan yang dibawa. Kondisi yang teramati saat aktivitas ini, terdapat nelayan yang tidak membawa pakaian kerja dan tidak membawa bekal, sehingga pakaian yang digunakan selama melaut tidak pernah kering sempurna, selain itu, nelayan yang tidak membawa bekal akan mengalami kelelahan kerja akibat kekurangan makan.

Peluang konsekuensi dari kondisi yang teridentifikasi, berupa konsekuensi kelelahan, terluka, cidera otot, dan tenggelam. Peluang konsekuensi kelelahan dapat terjadi disebabkan nelayan bekerja tanpa cara kerja yang jelas, sehingga terbentur sehingga tercebur ke laut, tidak membawa cadangan pakaian sehingga pakaian yang selalu basah pun dapat menyebabkan kelelahan, selain itu jika nelayan bekerja tanpa makanan yang sesuai dapat menyebabkan daya tahan kerja yang rendah. Peluang konsekuensi terluka dapat terjadi disebabkan oleh terlilit dan terbentur saat menghidupkan mesin, tertimpa es dan terpeleset, serta terbentur ember saat membuang air dari lambung kapal. Peluang konsekuensi cidera otot yang mungkin terjadi karena lebih banyak disebabkan oleh cara kerja yang tidak beraturan, keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang terbatas, serta memaksakan diri untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat.

Tabel 4 Identifikasi kegagalan pada aktivitas berlayar menuju DPI

Step Task Description Deskripsi kegagalan Konsekuensi kegagalan

0. Berlayar menuju daerah penangkapan ikan (navigasi)

1. Melepas tali tambat Tali tidak terlepas, ABK tercebur

Cidera otot 2. Nakoda/jurumudi

menyalakan mesin kapal

Terlilit dan terbentur Terluka 3. Juru mudi mengarahkan

kapal keluar dari pelabuhan

Hilang arah, menabrak dinding kolam pelabuhan, kapal lain, break water, Kapal terbalik, bocor, baling-baling mesin tersangkut

Tenggelam

4. Memasukkan es balok ke dalam box fiber

Es jatuh mengenai, anggota tubuh, es mencair

membasahi lantai dek

Terluka

5. Membuang air dari lambung kapal

Juru bantu/potongan jerigen tercebur ke laut, ember mengenai orang lain

Terluka

6. Masing-masing ABK mengganti pakaian

Terbentur, ABK tercebur ke laut, pakaian basah

Kelelahan 7. Masing-masing ABK

memakan perbekalan

Jatuhnya makanan dan minuman, tidak membawa bekal

Kelaparan/mudah lelah/kelelahan

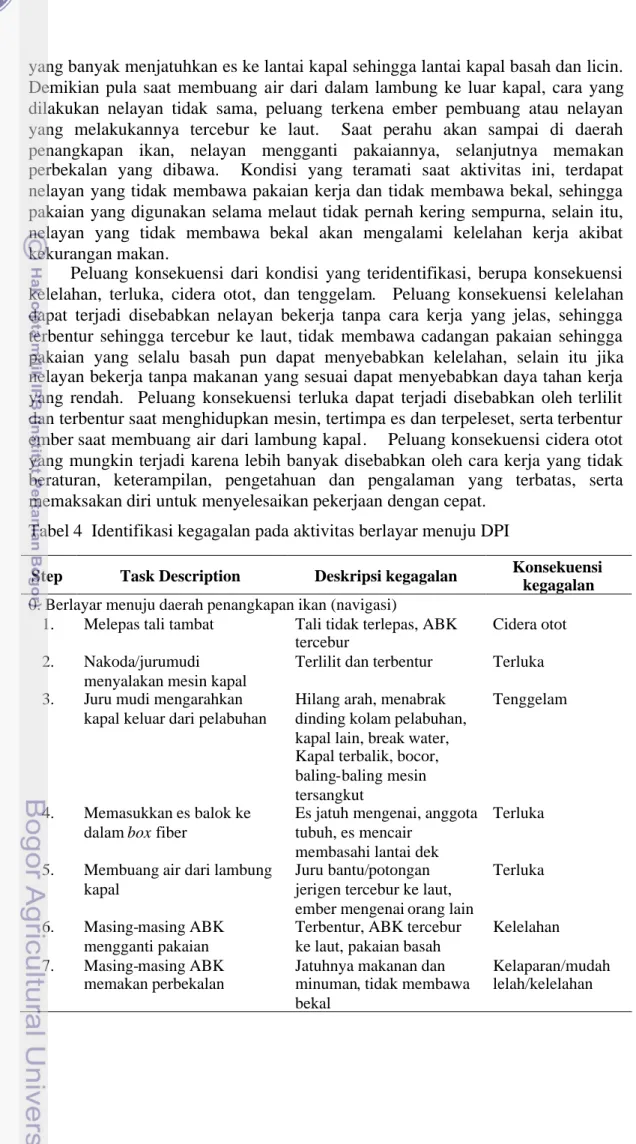

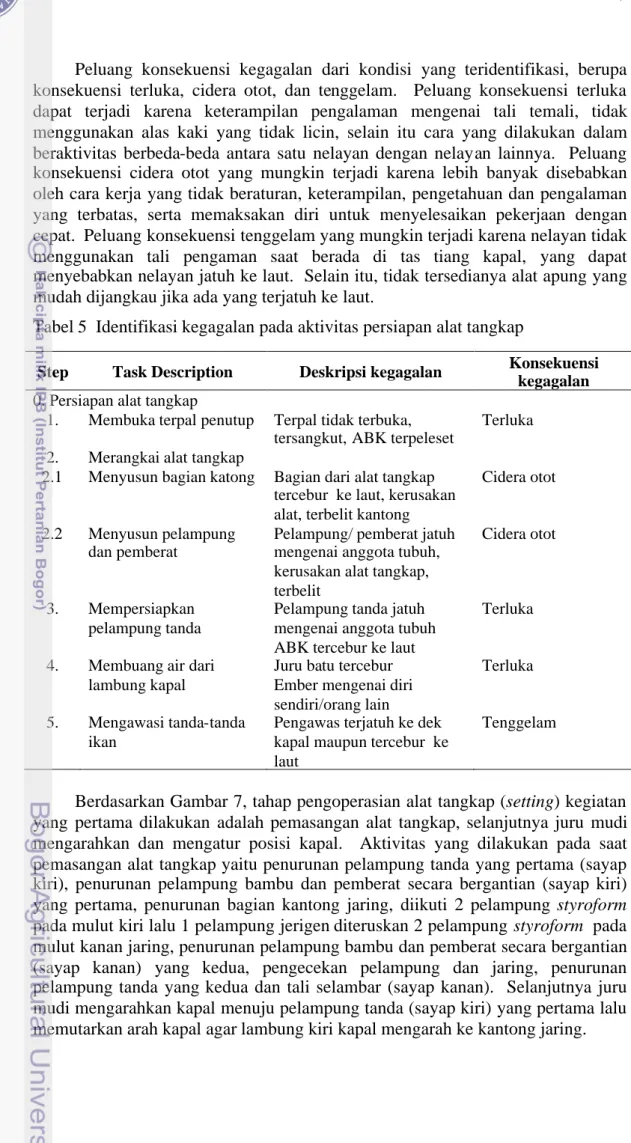

Tahap selanjutnya adalah persiapan alat tangkap kegiatan yang dilakukan yaitu membuka terpal penutup alat tangkap, menyusun bagian kantong jaring payang beserta pelampungnya, mempersiapkan pelampung tanda, membuang air dari dasar lambung kapal ke laut dan mengawasi tanda-tanda ikan.

Gambar 6 HTA pada aktifitas persiapan alat tangkap

Berdasarkan Gambar 6, pada aktivitas persiapan alat tangkap, yang pertama dilakukan adalah membuka terpal penutup alat tangkap. Satu orang nelayan melepas tali penutup terpal selanjutnya nelayan lainnya merangkaikan alat tangkap dengan cara menyusun bagian kantong, pelampung dan pemberat, selanjutnya nelayan mempersiapkan pelampung tanda, yang terdiri dari 1 jerigen ukuran 5 liter dan 4 styroform (2 samping kanan dan kiri) dan mengikat tali kolor pada kantong, menyusun pelampung (bambu) pada satu tempat sedangkan pemberat (besi, batu) dibagi antara 2 tempat penyusunan untuk sayap kiri dan kanan sesuai dengan urutannya. Bersamaan dengan aktivitas tersebut, satu orang nelayan melakukan pembuangan air dari lambung kapal dan satu orang nelayan berdiri di atas tiang kapal untuk mengawasi keberadaan ikan.

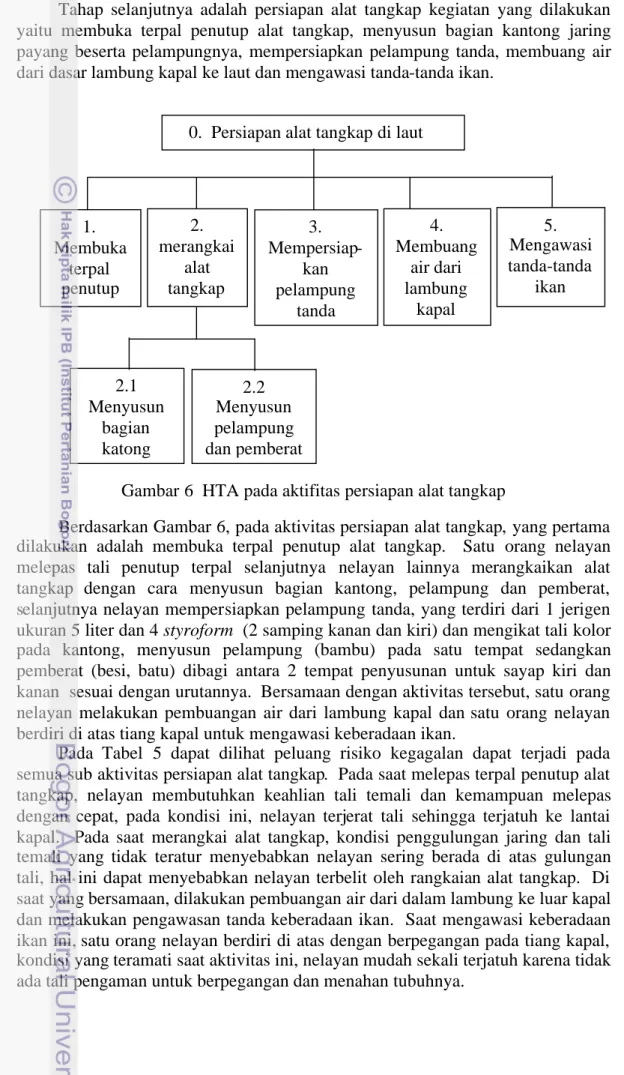

Pada Tabel 5 dapat dilihat peluang risiko kegagalan dapat terjadi pada semua sub aktivitas persiapan alat tangkap. Pada saat melepas terpal penutup alat tangkap, nelayan membutuhkan keahlian tali temali dan kemampuan melepas dengan cepat, pada kondisi ini, nelayan terjerat tali sehingga terjatuh ke lantai kapal. Pada saat merangkai alat tangkap, kondisi penggulungan jaring dan tali temali yang tidak teratur menyebabkan nelayan sering berada di atas gulungan tali, hal ini dapat menyebabkan nelayan terbelit oleh rangkaian alat tangkap. Di saat yang bersamaan, dilakukan pembuangan air dari dalam lambung ke luar kapal dan melakukan pengawasan tanda keberadaan ikan. Saat mengawasi keberadaan ikan ini, satu orang nelayan berdiri di atas dengan berpegangan pada tiang kapal, kondisi yang teramati saat aktivitas ini, nelayan mudah sekali terjatuh karena tidak ada tali pengaman untuk berpegangan dan menahan tubuhnya.

0. Persiapan alat tangkap di laut

1. Membuka terpal penutup 2.1 Menyusun bagian katong 3. Mempersiap-kan pelampung tanda 2.2 Menyusun pelampung dan pemberat 4. Membuang air dari lambung kapal 5. Mengawasi tanda-tanda ikan 2. merangkai alat tangkap

Peluang konsekuensi kegagalan dari kondisi yang teridentifikasi, berupa konsekuensi terluka, cidera otot, dan tenggelam. Peluang konsekuensi terluka dapat terjadi karena keterampilan pengalaman mengenai tali temali, tidak menggunakan alas kaki yang tidak licin, selain itu cara yang dilakukan dalam beraktivitas berbeda-beda antara satu nelayan dengan nelayan lainnya. Peluang konsekuensi cidera otot yang mungkin terjadi karena lebih banyak disebabkan oleh cara kerja yang tidak beraturan, keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang terbatas, serta memaksakan diri untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Peluang konsekuensi tenggelam yang mungkin terjadi karena nelayan tidak menggunakan tali pengaman saat berada di tas tiang kapal, yang dapat menyebabkan nelayan jatuh ke laut. Selain itu, tidak tersedianya alat apung yang mudah dijangkau jika ada yang terjatuh ke laut.

Tabel 5 Identifikasi kegagalan pada aktivitas persiapan alat tangkap

Step Task Description Deskripsi kegagalan Konsekuensi kegagalan

0. Persiapan alat tangkap

1. Membuka terpal penutup Terpal tidak terbuka, tersangkut, ABK terpeleset

Terluka 2. Merangkai alat tangkap

2.1 Menyusun bagian katong Bagian dari alat tangkap tercebur ke laut, kerusakan alat, terbelit kantong

Cidera otot

2.2 Menyusun pelampung dan pemberat

Pelampung/ pemberat jatuh mengenai anggota tubuh, kerusakan alat tangkap, terbelit

Cidera otot

3. Mempersiapkan pelampung tanda

Pelampung tanda jatuh mengenai anggota tubuh ABK tercebur ke laut

Terluka

4. Membuang air dari lambung kapal

Juru batu tercebur Ember mengenai diri sendiri/orang lain

Terluka

5. Mengawasi tanda-tanda ikan

Pengawas terjatuh ke dek kapal maupun tercebur ke laut

Tenggelam

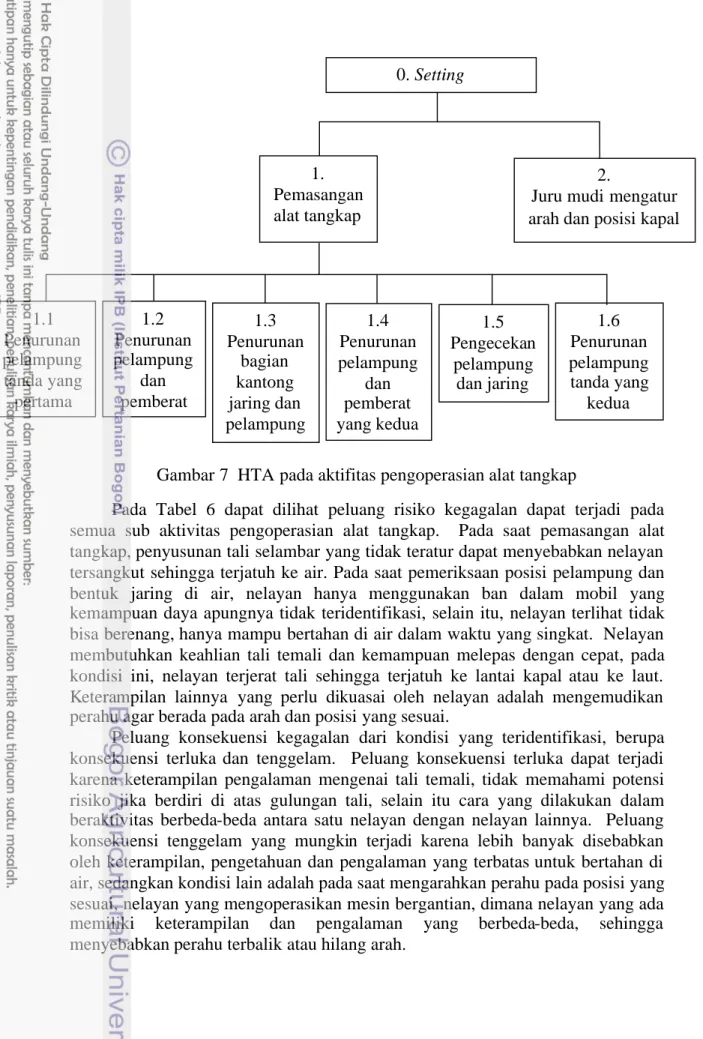

Berdasarkan Gambar 7, tahap pengoperasian alat tangkap (setting) kegiatan yang pertama dilakukan adalah pemasangan alat tangkap, selanjutnya juru mudi mengarahkan dan mengatur posisi kapal. Aktivitas yang dilakukan pada saat pemasangan alat tangkap yaitu penurunan pelampung tanda yang pertama (sayap kiri), penurunan pelampung bambu dan pemberat secara bergantian (sayap kiri) yang pertama, penurunan bagian kantong jaring, diikuti 2 pelampung styroform pada mulut kiri lalu 1 pelampung jerigen diteruskan 2 pelampung styroform pada mulut kanan jaring, penurunan pelampung bambu dan pemberat secara bergantian (sayap kanan) yang kedua, pengecekan pelampung dan jaring, penurunan pelampung tanda yang kedua dan tali selambar (sayap kanan). Selanjutnya juru mudi mengarahkan kapal menuju pelampung tanda (sayap kiri) yang pertama lalu memutarkan arah kapal agar lambung kiri kapal mengarah ke kantong jaring.

Gambar 7 HTA pada aktifitas pengoperasian alat tangkap

Pada Tabel 6 dapat dilihat peluang risiko kegagalan dapat terjadi pada semua sub aktivitas pengoperasian alat tangkap. Pada saat pemasangan alat tangkap, penyusunan tali selambar yang tidak teratur dapat menyebabkan nelayan tersangkut sehingga terjatuh ke air. Pada saat pemeriksaan posisi pelampung dan bentuk jaring di air, nelayan hanya menggunakan ban dalam mobil yang kemampuan daya apungnya tidak teridentifikasi, selain itu, nelayan terlihat tidak bisa berenang, hanya mampu bertahan di air dalam waktu yang singkat. Nelayan membutuhkan keahlian tali temali dan kemampuan melepas dengan cepat, pada kondisi ini, nelayan terjerat tali sehingga terjatuh ke lantai kapal atau ke laut. Keterampilan lainnya yang perlu dikuasai oleh nelayan adalah mengemudikan perahu agar berada pada arah dan posisi yang sesuai.

Peluang konsekuensi kegagalan dari kondisi yang teridentifikasi, berupa konsekuensi terluka dan tenggelam. Peluang konsekuensi terluka dapat terjadi karena keterampilan pengalaman mengenai tali temali, tidak memahami potensi risiko jika berdiri di atas gulungan tali, selain itu cara yang dilakukan dalam beraktivitas berbeda-beda antara satu nelayan dengan nelayan lainnya. Peluang konsekuensi tenggelam yang mungkin terjadi karena lebih banyak disebabkan oleh keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang terbatas untuk bertahan di air, sedangkan kondisi lain adalah pada saat mengarahkan perahu pada posisi yang sesuai, nelayan yang mengoperasikan mesin bergantian, dimana nelayan yang ada memiliki keterampilan dan pengalaman yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan perahu terbalik atau hilang arah.

0. Setting 1.1 Penurunan pelampung tanda yang pertama 1.3 Penurunan bagian kantong jaring dan pelampung 1.4 Penurunan pelampung dan pemberat yang kedua 1.5 Pengecekan pelampung dan jaring 1.6 Penurunan pelampung tanda yang kedua 1.2 Penurunan pelampung dan pemberat 2.

Juru mudi mengatur arah dan posisi kapal 1.

Pemasangan alat tangkap

Tabel 6 Identifikasi kegagalan pada aktivitas pengoperasian alat tangkap

Step Task Description Deskripsi kegagalan Konsekuensi kegagalan

0. Pengoperasian alat tangkap, setting pertama 1. Pemasangan alat tangkap

1.1 Penurunan pelampung tanda yang pertama

Tali selambar tersangkut, Tekong/ ABK tercebur ke laut

Tenggelam 1.2 Penurunan bagian jaring

dan kantong

Jaring tersangkut, Pelampung/ pemberat mengenai anggota tubuh diri sendiri/orang lain, ABK tercebur ke laut

Tenggelam

1.3 Penurunan pelampung dan pemberat

Jaring tersangkut, pelampung mengenai anggota tubuh diri sendiri/orang lain

Terluka

1.4 Penurunan pelampung dan pemberat yang kedua

Terbentur, jaring tersangkut Pelampung/ pemberat mengenai anggota tubuh diri sendiri/orang lain

Terluka

1.5 Pengecekan pelampung dan jaring

Hilangnya ban, terbentur badan kapal/tersangkut jaring

Terbawa arus/ombak, kedinginan

Tenggelam

1.6 Penurunan pelampung tanda yang kedua

Mengenai ABK lain, tali selambar tersangkut, juru batu tercebur ke laut

Terluka

2. Juru mudi mengatur arah dan posisi kapal

Hilang arah, kapal terbalik Kapal bocor, kerusakan mesin

Tenggelam

Tahap selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 8, yaitu pengangkatan alat tangkap (hauling), aktivitas yang dilakukan adalah pengangkatan pelampung dan tali selambar, menggiring ikan, mengangkat bagian sayap, badan jaring dan pelampung, selanjutnya mengangkat bagian kantong jaring. Pengangkatan pelampung dan tali selambar yang dilakukan adalah pengambilan pelampung tanda yang pertama (sayap kiri) lalu mengikatnya di sheer kapal, penarikan tali selambar (sayap kanan) yang kedua sampai terangkat pelampung tanda, merapihkan tali selambar (sayap kanan). Pada aktivitas tersebut, teramati nelayan bekerja tampa menggunakan sarung tangan, selain itu, saat penarikan tali atau jaring, nelayan berdiri di atas tali dan jaring yang ditariknya. Selanjutnya adalah melakukan penggiringan ikan, cara yang dilakukan nelayan dengan meloncat dari kapal ke laut lalu menepuk-nepuk permukaan air laut kemudian menghalau ruaya ikan untuk mencegah ikan keluar dari jaring. Hal ini dilakukan secara berulang. Cara penggiringan ikan lainnya adalah dengan menaikkan dan menurunkan RPM mesin kapal dengan memainkan gasnya untuk membantu menakut-nakuti ruaya ikan agar tetap berada pada lingkup jaring. Pada aktivitas ini, suara mesin terdengar keras, dan mesin mengeluarkan asap yang tebal. Tahap selanjutnya adalah penarikan kedua bagian sayap jaring secara bersama-sama, selama penarikan jaring bagian sayap, nelayan yang menarik bagian atas jaring menyusun pelampung bambu dan nelayan yang menarik bagian bawah jaring menyusun pemberat, penarikan bagian badan jaring setelah itu menaikkan pelampung

styroform, diteruskan menaikkan pelampung jerigen dan penarikan kantong

jaring.

Gambar 8 HTA pada aktifitas pengangkatan alat tangkap

Pada Tabel 7 dapat dilihat peluang risiko kegagalan dapat terjadi pada semua sub aktivitas pengangkatan alat tangkap. Peluang konsekuensi dari kondisi yang teridentifikasi, berupa konsekuensi terluka, sakit dan tenggelam. Peluang konsekuensi terluka dapat terjadi karena nelayan tidak menggunakan sarung tangan, hal lain adalah pemahaman mereka terhadap potensi risiko jika berdiri di atas gulungan tali atau jaring dapat menyebabkan mereka terjerat, selain itu cara yang dilakukan dalam beraktivitas berbeda-beda antara satu nelayan dengan nelayan lainnya. Peluang konsekuensi sakit yang tidak disadari adalah disebabkan oleh suara keras dari mesin dan asap yang dihasilkan mesin. Sebaiknya, operator mesin menggunakan penutup telinga dan hidung. Peluang konsekuensi tenggelam yang mungkin terjadi karena nelayan terjerat oleh tali dan jaring sehingga tersangkut dan terpeleset jatuh ke laut. Kondisi ini terjadi karena cara kerja yang tidak sama antar nelayan serta persepsi risiko yang berbeda-beda, serta keterampilan dan pengalaman nelayan yang terbatas. Selain itu aktivitas ini dilakukan dengan cepat.

3.3 Menarik bagian badan jaring dan menaikkan pelampung tanda kedua 2.3 Juru mudi memainkan rpm mesin kapal 2.2 ABK menepuk-nepukkan permukaan air 3.1 Menarik kedua bagian sayap 3.2 Menyusun pelampung dan pemberat 0 Hauling 1.1 Mengambil pelampung tanda yang pertama 1.2 Menarik tali selambar yang pertama 1.3 Merapihkan tali selambar yang pertama 2 Menggiring ikan 3 Mengangkat bagian sayap, badan jaring dan pelampung 2.1 ABK meloncat ke perairan 1 Mengangkat pelampung dan tali selambar 4 Mengangkat bagian kantong ikan

Tabel 7 Identifikasi kegagalan pada aktivitas pengangkatan alat tangkap

Step Task Description Deskripsi kegagalan Konsekuensi kegagalan

0. Pengangkatan alat tangkap (hauling) 1 Mengangkat pelampung dan

tali selambar

Tidak terangkat 1.1 Mengambil pelampung

tanda yang pertama

Alat bantu jatuh mengenai anggota tubuh atau jatuh ke laut

Tenggelam 1.2 Menarik tali selambar yang

pertama

Tersangkut tali, tali terbelit, tersandung

Terluka 1.3 Merapihkan tali selambar

yang pertama

Tali rusak atau kusut Terluka 2 Menggiring ikan Tidak tergiring

2.1 ABK meloncat ke perairan Tersandung, terbentur badan kapal, terbentur benda asing yang ada di perairan

Terluka

2.2 ABK menepuk-nepukkan permukaan air

Kedinginan, terbawa ombak dan arus laut, tersangkut jaring

Tenggelam 2.3 Juru mudi memainkan rpm

mesin kapal

Suara mesin, getaran mesin, asap pembakaran mesin

Sakit 3 Mengangkat bagian sayap,

badan jaring dan pelampung

Tidak terangkat

3.1 Menarik kedua bagian sayap Tersangkut jaring, tersandung, tercebur ke laut

Tenggelam 3.2 Menyusun pelampung dan

pemberat

Tersangkut jaring, pelampung dan pemberat, pemberat jatuh mengenai anggota tubuh

Terluka

3.3 Menarik bagian badan jaring dan menaikkan pelampung tanda kedua

Tersangkut jaring, tercebur ke laut

Tenggelam

4 Mengangkat bagian kantong ikan

Tersangkut jaring, tercebur ke laut

Tenggelam

Tahap selanjutnya terlihat pada Gambar 9, yaitu diawali dengan penanganan hasil tangkapan. Kegiatan yang dilakukan yaitu melepaskan tali kolor (tali yang mengikat ujung kantong jaring), persiapan blong yang diikatkan agar tidak bergerak-gerak, persiapan es dengan cara memecah yang masih berbentuk potongan balok menjadi lebih kecil lalu memasukkannya ke dalam blong, memasukkan hasil tangkapan ke dalam blong (penyortiran) dan membuang air dari dasar lambung kapal ke laut.

Pada Tabel 8 dapat dilihat peluang risiko kegagalan dapat terjadi pada semua sub aktivitas penanganan hasil tangkapan. Peluang konsekuensi dari kondisi yang teridentifikasi, berupa konsekuensi terluka. Peluang konsekuensi terluka dapat terjadi karena nelayan tidak menggunakan sarung tangan, hal lain adalah terbentur ember saat membuang air dari lambung kapal.