KEPEMIMPINAN ELIT LOKAL DI PEDESAAN PADA

ERA DESENTRALISASI

Studi Kepemimpinan Jawara di Pesisir Tangerang

AHMAD TARMIJI ALKHUDRI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2013

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Kepemimpinan Elit Lokal di Pedesaan pada Era Desentralisasi: Studi Kepemimpinan Jawara di Pesisir Tangerang adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Maret 2013

Ahmad Tarmiji Alkhudri NIM: I353100111

Decentralization: Study Leadership of Jawara in Tangerang Coastal Village. Supervised by RILUS A. KINSENG and SAID RUSLI.

The research was motivated by the dynamics in the implementation of regional autonomy at the grass roots. The dynamics of the open space and the emergence of new growth of local institutions that enliven the democratization of Indonesia during the past decade. One of them was a jawara who is an important entity in the map of the history of Banten. Related to that, the purpose of this study seeks to explain the political leadership of kejawaraan Tangerang on the coastal communities. Above objectives outlined by the spirit of the analysis of the implementation of regional autonomy in a more practical level. First, the context of the historical, social, and networking of jawara in Tangerang Coastal Village. Second, the leadership and the consolidation of power in Tangerang Coastal Village of jawara who originally non-governing elite (the rulled class) a governing elite (the rulling class). Third, leadership style, policy programs, and leadership implications for the welfare of rural coastal communities in Tangerang. Of these is expected to obtain a preliminary design of the implications of local leadership in rural elites. In addition, the study sought to analyze and provide solutions that are born of the implications inherent dynamics of leadership for the creation of a new civic space in rural communities in coastal Tangerang. The methodology in this study using the critical paradigm, qualitative research methods to approach the case, by selecting one case in which the dynamics of coastal rural development under the leadership of the new champion of the elite of society. The data collection techniques using literature studies, field observations, and in-depth interviews. The results showed that the jawara is a social entity of the Banten. Jawara is a product of social struggle. The study also found that social networking is to jawara the unity that binds the ties of kinship, seguru-seelmu, cultural values, eclecticism, trusts, and mass organizations. Meanwhile, the leadership style of jawara, in the context of the rural local village chief in three areas of research, the results varied. Rsd, head of the village of Tanjung Burung tend to display an authoritative style. Gnwn, head of the village of Tanjung Pasir located at the intersection of exploitative-authoritative style. Meanwhile, Spr have authoritative consultative leadership style. Implications of leadership of jawara on one side open and egalitarian attitudes inkusif growth in managing government. On the other hand showed spontaneous attitude and pro-instant capitalists who, in turn, led to the marginalization of the community. Keywords: autonomous decentralized, leadership of Jawara, and rural

RINGKASAN

AHMAD TARMIJI ALKHUDRI. Kepemimpinan Elit Lokal di Pedesaan pada Era Desentralisasi: Studi Kepemimpinan Jawara di Pesisir Tangerang. Dibimbing oleh RILUS A. KINSENG dan SAID RUSLI.

Penelitian ini dilatari oleh adanya dinamika dalam implementasi otonomi daerah di akar rumput. Dinamika tersebut membuka ruang baru tumbuh dan bermunculannya institusi-institusi lokal yang meramaikan demokratisasi Indonesia dalam kurun satu dasawarsa terakhir. Salah satunya ialah jawara yang merupakan entitas penting dalam peta sejarah Banten. Terkait hal itu, tujuan penelitian ini berusaha untuk menjelaskan kepemimpinan politik kejawaraan pada masyarakat pesisir Tangerang.

Tujuan di atas dijelaskan melalui semangat dalam analisa implementasi otonomi daerah pada tataran yang lebih praksis. Pertama, konteks historis, sosial, dan jaringan jawara di Pedesaan Pesisir Tangerang. Kedua, kepemimpinan dan konsolidasi kekuasaan jawara di Pedesaan Pesisir Tangerang yang semula non governing elite (the rulled class) menjadi governing elite (the rulling class). Ketiga, gaya kepemimpinan, program kebijakannya, dan implikasi kepemimpinan terhadap kesejahteraan masyarakat di pedesaan pesisir Tangerang. Dari ketiga hal tersebut diharapkan dapat diperoleh desain awal tentang implikasi kepemimpinan elit lokal di pedesaan. Selain itu, penelitian ini berusaha menganalisa dan memberikan solusi dari implikasi bawaan yang dilahirkan dari dinamika kepemimpinan tersebut terhadap terciptanya ruang kewargaan baru pada masyarakat pedesaan di pesisir Tangerang.

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan paradigma kritis, metode riset kualitatif dengan pendekatan kasus, yaitu dengan memilih satu kasus di wilayah pedesaan pesisir yang dinamika pembangunannya di bawah kepemimpinan jawara sebagai elit baru masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan kajian kepustakaan, observasi lapangan, dan wawancara mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jawara merupakan entitas sosial dari masyarakat Banten. Jawara adalah produk pergumulan sosial. Penelitian ini juga menemukan bahwa jejaring sosial yang mengikat kesatuan jawara ialah ikatan kekerabatan, seguru-seelmu, nilai budaya, eklektisisme, trust, dan organisasi massa. Sementara itu, gaya kepemimpinan jawara, dalam konteks lokal pedesaan yang menjadi kepala desa di tiga wilayah penelitian, hasilnya variatif. Rsd, Kepala Desa Tanjung Burung cenderung menampilkan gaya otoritatif. Gnwn, Kepala Desa Tanjung Pasir berada pada persinggungan gaya eksploitatif-otoritatif. Sementara itu, Spr memiliki gaya kepemimpinan otoritatif-konsultatif. Implikasi dari kepemimpinan jawara di satu sisi membuka tumbuhnya sikap egaliter dan inkusif dalam menata pemerintahan. Di sisi lain menunjukkan sikap spontan-instan dan pro pemodal yang pada gilirannya memunculkan marginalisasi masyarakat.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2013

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar dari IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB

KEPEMIPINAN ELIT LOKAL DI PEDESAAN PADA

ERA DESENTRALISASI

Studi Kepemimpinan Jawara di Pesisir Tangerang

AHMAD TARMIJI AKHUDRI

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Sosiologi Pedesaan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2013

Penguji Luar Komisi pada Ujian Tesis:

Lala M. Kolopaking, Ph.D

Judul Tesis : Kepemimpinan Elit Lokal di Pedesaan pada Era Desentralisasi: Studi Kepemimpinan Jawara di Pesisir Tangerang

Nama : Ahmad Tarmiji Alkhudri

NIM : I.353100111

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Rilus A. Kinseng, MA Ir. Said Rusli, MA Ketua Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Sosiologi Pedesaan

Dr. Ir. Arya H. Dharmawan, M.Sc.Agr Dr. Ir. Dharul Syah, M.Sc.Agr

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT. Puja-puji, yang terungkap dan tak terungkap lewat bahasa, baginya yang membuat lembaran-lembaran ini hadir ke dunia, dan selaksa lipat aksara yang tertatah di dalamnya. Shalawat dan salam semoga tercurah untuk utusan-Nya, Rasulullah Muhammad SAW., keluarga, sahabatnya, juga kita semua. Aamiin.

Selaur garis panjang, terlalu panjang malah, sudah terlewati. Seperti laiknya, ketika perjalanan menyusur sebuah garis telah tiba di satu titik, dan harus digores lagi sebuah garis baru untuk dijelajah, selalu terbetik bermacam rasa yang terpadu: bangga, bahagia, dan haru, tapi juga galau, gelisah, dan sendu. Maka, tak ada pilihan selain menegak-negakkan kepala dan menegap-negapkan langkah saat meninggalkan garis yang penuh jejak dan kenangan, dan memulai segores garis yang perawan dan menantang. Pun tak tersedia pilihan kecuali memberani-beranikan hati, meneguh-neguhkan semangat, dan meyakin-yakinkan diri bahwa bekal yang dipulung senyampang perjalanan silam niscaya berguna di petualangan mendatang.

Dalam perjalanan yang terlalu panjang menuju titik ini, tesis ini, ada banyak tangan yang menuntun, ada banyak kaki yang mengantar, ada banyak telinga yang mendengar, ada banyak mulut yang menghibur, ada banyak hati yang mengerti. Ucapan terima kasih, betapapun ditatah dengan aksara emas, atau kata-kata berhias, takkan pernah membayar semuanya dengan lunas dan tuntas. Tapi hanya kata sederhana inilah yang bisa diberikan, beserta seuntai doa tulus nan bersahaja: Dia Yang Tak Buta dan Tak Pelupa yang akan mengganjar dengan selaksa kali, saat ini dan nanti.

Terima kasih ini, penulis sampaikan kepada semua pihak yang membantu memudahkan penyusunan tesis ini. Untuk Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, M.Sc. Agr., (Ketua Mayor Sosiologi Pedesaan), Dr. Ir. Lala M. Kolopaking (Penguji). Komisi Pembimbing: Dr. Ir. Rilus A. Kiseng, MA., dan Ir. Said Rusli, MA, yang telah memberikan bimbingan, memberikan nasehat, meminjamkan bahan-bahan referensi, dan motivasi yang tak mengenal ruang, batas, dan waktu. Dengan tulus kepada keduanya, penulis ucapkan banyak terima kasih seraya memohonkan kepada Allah SWT agar diberikan balasan kebaikan, ketulusan dan keikhlasan yang telah dicurahkan selama ini. Selanjutnya, untuk seluruh dosen Program Studi Sosiologi Pedesaan, Departemen SKPM, Dekanat, serta seluruh sivitas akademika Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, yang telah memberikan kemudahan selama masa-masa perkuliahan, penulis haturkan terima kasih.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada Dr. Komarudin, M.Si (Dekan FIS-UNJ), Dra. Evy Clara. M.Si, Dr. Eman Surachman, MM., Dian Rinanta Sari, S.Sos. (Pimpinan Jurusan Sosiologi, FIS-UNJ), Dr. Muhammad Zid, M.Si. dan Asep Suryana, M.Si., yang telah banyak membantu memberikan nasehat, arahan, dan spirit untuk studi S2.

Tak lupa juga untuk para informan, aparatur pemerintah, tokoh, dan masyarakat di tiga desa penelitian, penulis ucapkan terima kasih. Terima kasih juga untuk sahabat seperjuangan Sosiologi Pedesaan 2010, pemicu gagasan dan pemacu semangat, kebersamaan kita walaupun singkat tapi sangat berarti. Kepada

para pustakawan Perpustakaan IPB, FEMA, DOKIIS; Pustakawan Labsosio UNJ; Perpustakaan Nasional; Perpustakaan LIPI; Perpustakaan FISIP-UI; Perpustakaan Somantri Brodjonegoro; yang sangat banyak menyediakan dan menyumbangkan berbagai bahan bacaan.

Dan, akhirnya untuk Ayahanda dan Ibunda, dua kaki yang menopang paling kokoh, dua tangan yang menuntun paling lembut, dan dua hati yang mengerti paling dalam. Juga untuk Teh Subaikah dan Teh Kokom, keduanya adalah tangan-tangan yang membukakan mata bahwa belajar dan belajar adalah kebutuhan asasi dalam hidup. Dan, untuk kemenakanku Kiki, Fachri, dan si kecil Zahira, yang beranjak besar dan mulai belajar terbang. Terima kasih atas semua yang telah diberikan selama perjalanan hidup ini.

Untuk pamungkas prakata ini, Milan Kundera pernah berujar bahwa menjadi penulis bukanlah untuk mengkhutbahkan kebenaran, namun untuk menggali dan menemukan kebenaran, kendati hanya seserpih. Maka, melalui tesis ini ku gali dalam-dalam kebenaran tersebut. Namun, tesis ini bukanlah tanpa cacat, kekurangan sejatinya sudah pasti ada. Oleh karena itu, “Jika aku sesat, maka kesesatan itu buat diriku sendiri, dan jika aku terpimpin, maka itulah wahyu dari Tuhanku. Sesungguhnya Ia Maha Mendengar lagi Maha Dekat (QS. Saba‟: 50)”

“Wamataufiqi illa billah, ilaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu” (hanya kepada Allah kami memohon taufik, dan hanya kepada-Nya kami berserah diri dan kembali).

Semoga tesis ini bermanfaat.

Bogor, Maret 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR DAN BOX xiv

DAFTAR LAMPIRAN xiv

PENDAHULUAN 1 Latar Belakang 1 Permasalahan Penelitian 3 Tujuan Penelitian 4 Kegunaan Penelitian 5 TINJAUAN PUSTAKA 6

Memahami Jawara: dari non Governing Elite menjadi Governing Elite 6

Gaya Kepemimpinan 9

Demokratisasi di Pedesaan dan Politik Kekerabatan/Keluarga 11

Kajian-Kajian Tentang Jawara (Local Strongmen): Mengawali Kritik,

Menemukan Signifikansi Penelitian 12

Kerangka Konseptual 15

METODOLOGI PENELITIAN 16

Paradigma, Pendekatan, dan Metode Penelitian 16

Lokasi, Waktu, dan Tahapan Periodeisasi Penelitian 17

Peran Peneliti 18

Informan Penelitian 18

Fokus Penelitian dan Metode Pengumpulan Data 19

Prosedur Pengumpulan Data dan Analisa Data 21

Strategi Validasi Temuan Penelitian 22

PESISIR TANGERANG DALAM POTRET TIGA DESA 23

Pengantar 23

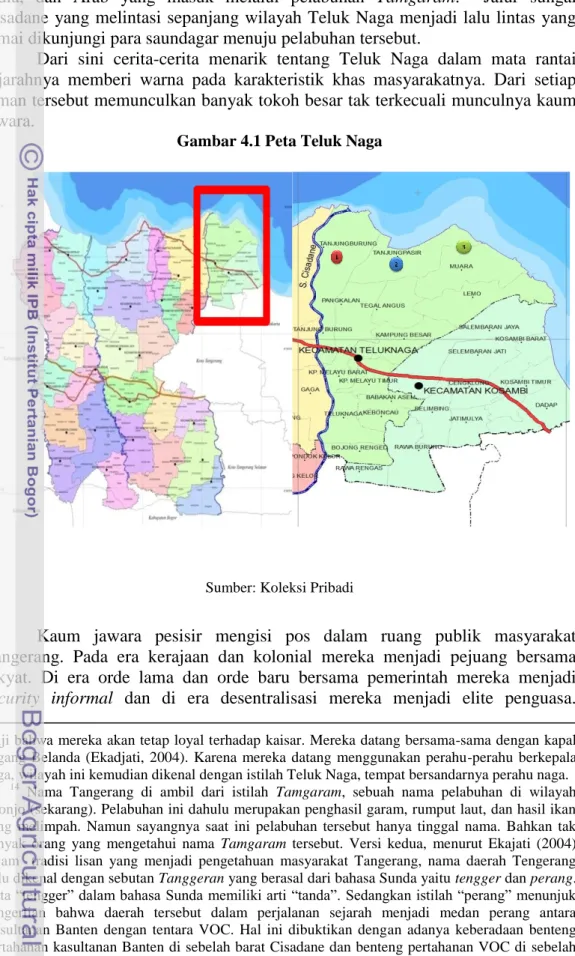

Deskripsi Sosiografis dan Geopolitik Kewilayahan 24

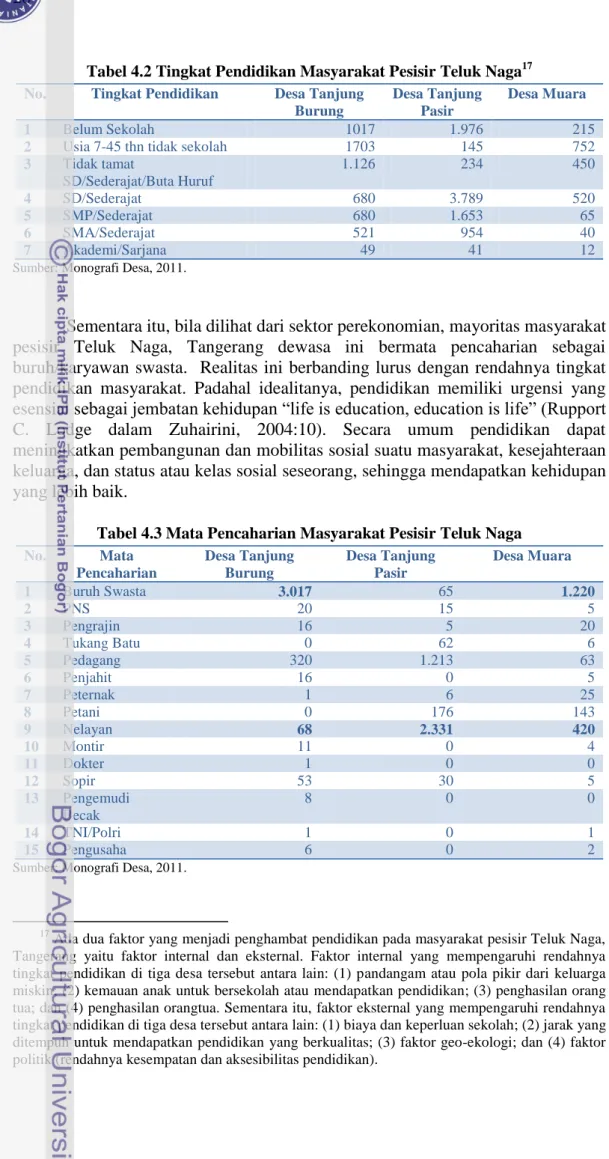

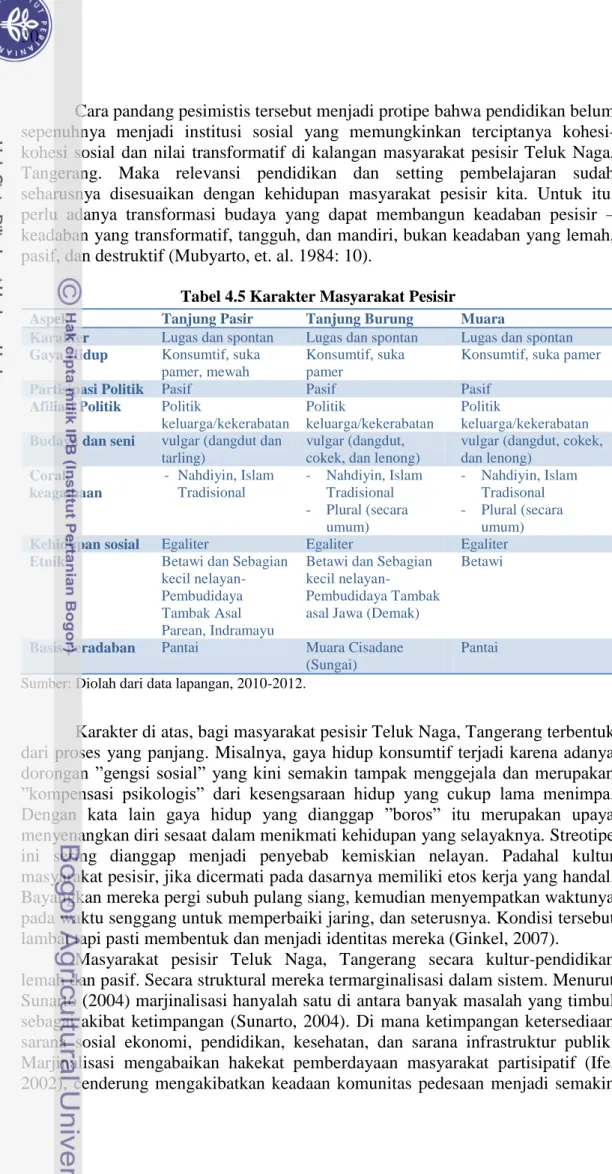

Karakteristik Kultur dan Pendidikan Masyarakat Pesisir 27

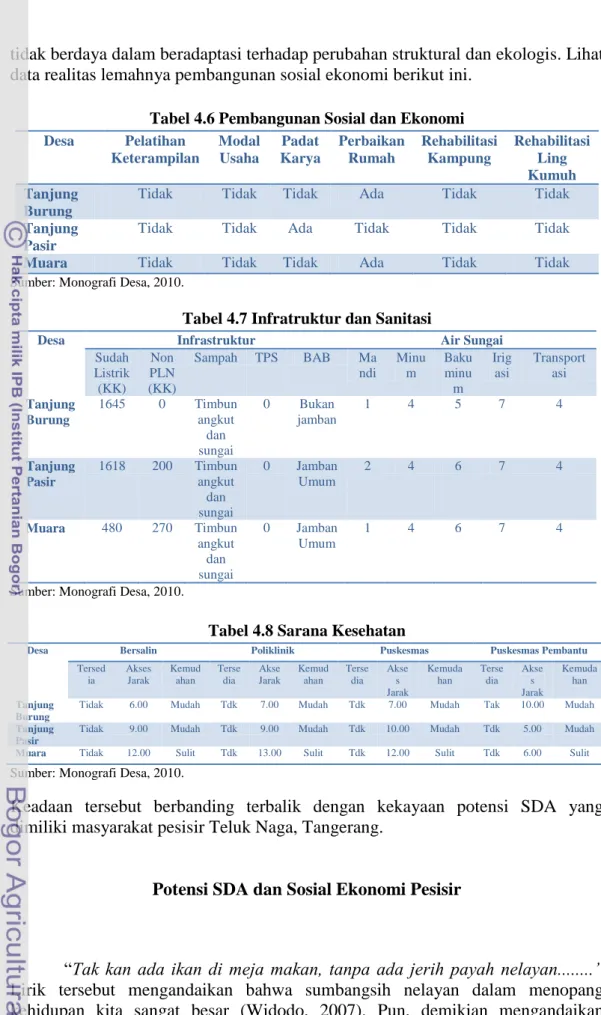

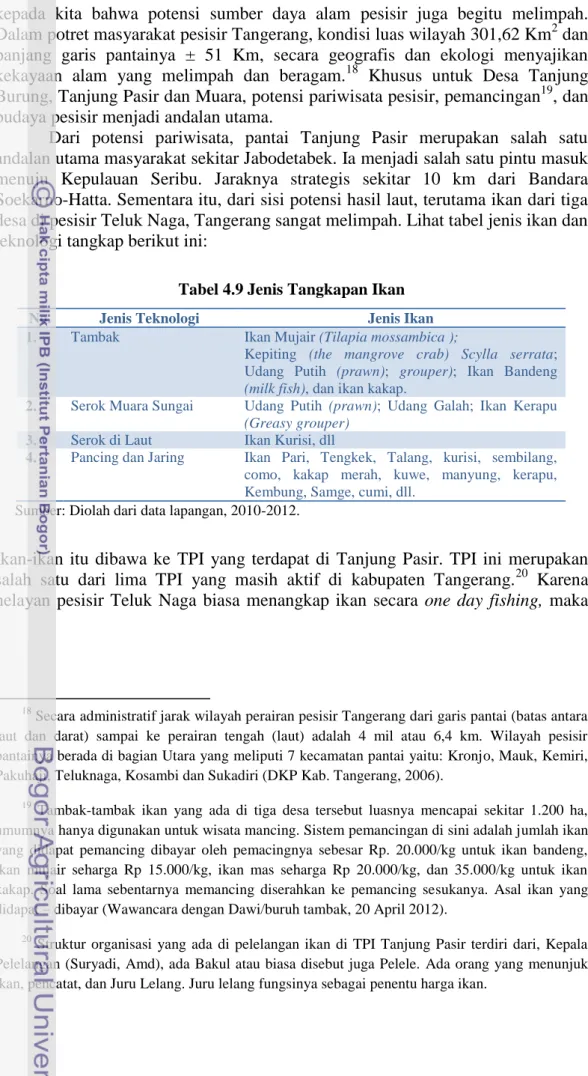

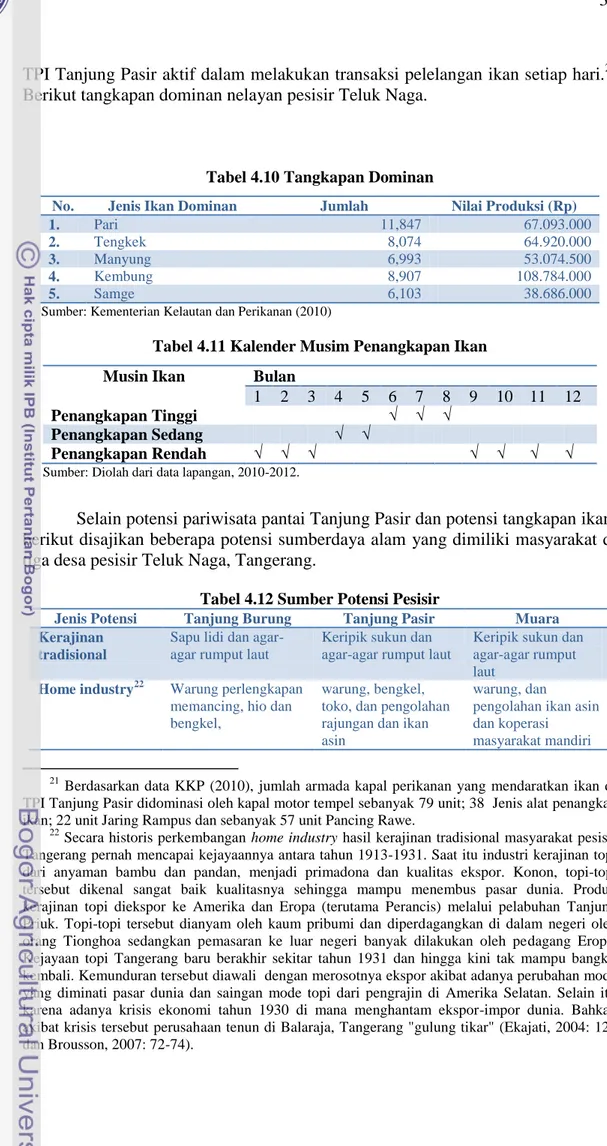

Potensi SDA dan Sosial-Ekonomi Pesisir 31

Pesisir Tangerang dalam Transisi dan Tarik-Menarik Kepentingan Jakarta

– Banten 34

Ikhtisar 36

MELACAK PEMBENTUKAN TRADISI KEJAWARAAN DI

TANGERANG: Dialektika Budaya Lokal Banten-Betawi-China 37

Pengantar 37

Konteks Sosio-Historis Jawara Pesisir 37

Silat Pesisir: Tjimande, Seliwa, dan Beksi 43

Tradisi-Tradisi Jawara Pesisiran 44

Kedudukan dan Jaringan Sosial Jawara Pesisir Pra Otonomi –

Desentralisasi 47

Sumber Kekuasaan dan Ideologi Politik Jawara 52 Strategi Politik Jawara: Pragmatisme dalam Balutan Golok, Putaran

Tasbih, dan Kepentingan Corporate 55

Mengkonsolidasikan Pemerintahan 59

Ikhtisar 61

GAYA, KEBIJAKAN, DAN IMPLIKASI KEPEMIMPINAN JAWARA

PESISIR 63

Pengantar 63

Gaya Kepemimpinan dan Kebijakan Jawara Pesisir 63

Persepsi Masyarakat 64

Implikasi Kepemimpinan Jawara 66

Ikhtisar 72

SIMPULAN DAN SARAN 74

Simpulan 74

Saran 75

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

76 80 85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Empat Jenis Gaya Kepemimpinan 10

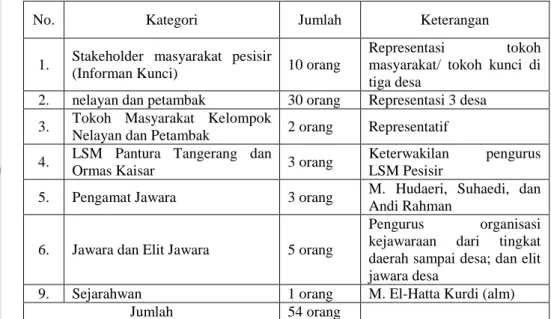

Tabel 3.1 Informan Penelitian 19

Tabel 3.2 Kontekstualisasi Fokus Penelitian 19

Tabel 4.1 Kompisisi Penduduk Pesisir Teluk Naga 27

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Pesisir Teluk Naga 28

Tabel 4.3 Mata Pencaharian Masyarakat Pesisir Teluk Naga 28

Tabel 4.4 Fasilitas Pendidikan 29

Tabel 4.5 Karakter Masyarakat Pesisir 30

Tabel 4.6 Pembangunan Sosial dan Ekonomi 31

Tabel 4.7 Infratruktur dan Sanitasi 31

Tabel 4.8 Sarana Kesehatan 31

Tabel 4.9 Jenis Tangkapan Ikan 32

Tabel 4.10 Tangkapan Dominan 33

Tabel 4.11 Kalender Musim Penangkapan Ikan 33

Tabel 4.12 Sumber Potensi Pesisir 33

Tabel 5.1 Konstruksi Jawara Struktural/Bentukan 42

Tabel 5.2 Konstruksi Jawara Kultural/Status Asli 42

Tabel 5.3 Konstruksi Jawara Persepsi Subyektif 42

Tabel 5.4 Konstruksi jawara atribut/symbol 42

Tabel 5.5 Konstruksi jawara psikologi mitos 42

Tabel 5.6 Grup Musik Gambang Kromong Pesisir Teluk Naga 45

Tabel 5.7 Grup Kondangan 46

Tabel 5.8 Kedudukan dan Peran Jawara di Pesisir Tangerang 48

Tabel 5.9 Kepemimpinan Tokoh Jawara dalam Ranah Kekuasaan

Politik Formal

50

Tabel 6.1 Potret Politik Kekerabatan/Keluarga 53

Tabel 6.2 Praktik Sosial Pragmatisme Jawara 56

Tabel 6.3 Kepatuhan Anak Buah Terhadap Jawara Elit (Kepala Desa) Tanjung Burung

59 Tabel 6.4 Kepatuhan Anak Buah Terhadap Jawara Elit (Kepala Desa)

Tanjung Pasir

60 Tabel 6.5 Kepatuhan Anak Buah Terhadap Jawara Elit (Kepala Desa)

Muara

60

Tabel 6.6 Pencitraan Elit Jawara (Kepala Desa) di Tiga Desa 61

Tabel 7.1 Penguasaan Aset Pesisir oleh Pemodal dalam Kuasa Kepemimpinan Jawara

63

Tabel 7.2 Kebijakan Kepemimpinan Jawara di Teluk Naga 64

Tabel 7.3 Persepsi Stakeholders Pesisir Terhadap Kepemimpinan Elit Jawara

64

Tabel 7.4 Persepsi Masyarakat Pesisir Terhadap Kepemimpinan 66

Tabel 7.5 Pandangan Keluarga Miskin Tentang Pendidikan dan Faktor-Faktor Penghambatnya

71

Gambar 2.1 Piramida Kekuasaan Jawara Periodeisasi Pra Desentralisasi 7

Gambar 2.2 Piramida Kekuasaan Jawara Periodeisasi Desentralisasi 8

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual Tesis 15

Gambar 4.1 Peta Teluk Naga 26

Gambar 5.1 Tarian cokek diiringi Musik Gambang Kromong 45

Gambar 5.2 Potret Pesta Hajatan di Pedesaan 47

Gambar 5.3 Faktor-Faktor yang Mempersatukan

Jaringan Jawara Pesisir Teluk Naga dan Banten 48

Gambar 5.4 Peta Kepemimpinan Jawara dari Propinsi – Pedesaan 51

Gambar 6.1 Pola Hubungan Patronase Jawara Pesisiran 54

Gambar 7.1 Potret Marginalisasi Masyarakat Pesisir Teluk Naga 67

Gambar 7.2 Kapitalisasi Lahan Tambak 68

Gambar 7.3 Potret SMP BKP Tanjung Burung (Salah Satu Wilayah

Penelitian) 72

Box 5.1 Cerita Heroik Ayub dari Teluknaga 38

Box 5.2 Beberapa Mantra Jawara 39

Box 6.1 Sketsa Terpilihnya Rsd 53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lima Konstruksi Sosial Jawara 80

Lampiran 2 Persepsi Masyarakat Pesisir 82

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Reformasi politik yang terjadi pada tahun 1998 membuka keran baru dalam konteks ketatanegaraan dan pembangunan nasional di Indonesia. Pembangunan yang pada masa Orde Baru mengusung sentralisasi bergeser menjadi desentralisasi. Momentum otonomi daerah yang dilegalisasi melalui UU No. 32 Tahun 2004 menjadi tonggak peralihan kebijakan tersebut. Dari sinilah kemudian agenda pembangunan nasional yang diidealisasikan mengakar ke bawah, mengedepankan kearifan lokal dan mengusung kepentingan masyarakat disemaikan. Dalam konteks ini pembangunan daerah diarahkan untuk kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya.

Dalam perjalanannya saat ini, kebijakan otonomi daerah yang sudah memasuki lebih dari satu dasawarsa telah memunculkan dialektika pembangunan nasional. Struktur sosial dan organisasi sosial birokrasi ketatanegaraan berubah, terdistribusikan dari pusat ke daerah. Kepemimpinan politik pun sudah berpindah dari pusat menuju daerah. Namun, pertanyaannya sudahkah implementasi dari

otonomi daerah dengan kebijakan desentralisasinya tersebut mampu

mengintrodusir pembangunan yang berkeadilan. Sudahkah kebijakan tersebut menyejahterakan masyarakat atau hanya memindahkan kekuasaan plus kesejahteraan elit dari tingkat pusat ke raja-raja kecil di daerah. Kedua pertanyaan tersebut menjadi proposi penting yang sering muncul dalam wacana dan penelitian tentang demokratisasi-desentralisasi, yang dalam kurun 2005-2007 melalui Pilkada telah berlangsung 282 kali pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota (Sudiarto: 2011).

Terkait hal itu, mengutip beberapa penelitian, seperti Abrori (2003), Choi (2007), Buehler (2007), Yusoff (2010), dan Alamsyah (2010) menjelaskan bahwa desentralisasi di Indonesia pasca Orde Baru telah memunculkan “orang-orang kuat lokal”. Mereka memasuki berbagai aspek kehidupan di daerah dan memberi pengaruh signifikan terhadap perubahan di tingkat lokal. Dalam konteks ini, kebijakan otonomi-desentralisasi tidak hanya membuka ruang baru bagi sirkulasi elit lokal dalam kancah politik pembangunan saat ini, namun juga mempengaruhi munculnya oligarki kekuasaan dan politik kekerabatan/ kekeluargaan di dalam ruang demokratisasi. Salah satu elit lokal yang menjadi “orang kuat lokal” tersebut adalah “jawara”.

Kemunculan jawara sebagai elit lokal memiliki sejarah sendiri dan selalu berupaya untuk beradaptasi dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang berubah-ubah. Menurut Ekadjati (1995: 223-224) kemunculan jawara sebagai elit lokal tak lepas dari sifat legendaris dan kharismatis yang melekat pada diri jawara yang lambat laun menjadikan kelompok masyarakat ini dipandang sebagai sebuah lembaga adat dan mereka dipandang sebagai kelompok elit dalam stratifikasi sosial masyarakat Banten (Ekadjati, 1995: 223-224). Sebagai kelompok sosial yang telah dipandang menjadi sebuah elit lokal, tentunya kelompok jawara memiliki sumber kekuasaan. Dalam konteks budaya lokal, sumber kekuasaan

yang dimiliki jawara dapat menjadi faktor integrasi dan dapat pula menjadi faktor konflik. Keduanya tidak dapat dilepaskan dari empat hal, yakni kesaktian, keberanian, kepemimpinan informal, dan perintah (Sunatra, 1997: 217).

Dalam konteks kekinian, sumber kekuasaan Jawara tidak hanya ditentukan dan identitik dengan kesaktian semata, namun dapat juga berupa pengakuan simbolisasi identitas kejawaraan dan faktor penguasaan ekonomi, termasuk di dalamnya penguasaan jaringan, dan posisi-posisi penting dalam bidang bisnis. Alamsyah (2010) dalam kajiannya tentang Bantenisasi Demokrasi menguraikan bahwa dominasi kekuasaan politik Jawara di Serang telah menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang khas. Dari tingkat propinsi hingga desa-desa kekuasaan pemerintahan didistribusikan dan dipegang oleh jawara. Identitas jawara menjadi instrumen dan ciri penting dari peta politik demoktatisasi lokal yang tumbuh di Banten pasca-Soeharto. Dalam konteks ini menurut Alamsyah (2010) telah terjadi proses polarisasi Bantenisasi kekuasaan politik jawara.

Sementara itu, kajian Hidayat (dalam Nordholt dan Klinken 2009: 267-303) berupaya menjelaskan kekuasaan dari keluarga X (penguasa Banten), menguraikan bagaimana keluarga ini meraih dan mengkonsolidasikan kekuasaannya pasca-Soeharto. Kombinasi antara jaringan sosial, politik uang, intimidasi, penguasaan atas proyek-proyek pembangunan pemerintah adalah beberapa faktor yang memungkinkan keluarga X dapat meraih dan mengkonsolidasikan kekuasaannya. Tuan Besar, begitu istilah yang diberikan Hidayat untuk orang paling berkuasa dalam keluarga X, berperan besar dalam mengendalikan sepak-terjang keluarga ini. Tuan Besar tak memiliki kekuasaan formal – non governing elite, tetapi ia berperan penting dalam mengendalikan pemerintahan lokal di belakang layar, yang dikonseptualisasikan Hidayat sebagai shadow-state (Hidayat dalam Nordholt dan Klinken 2009: 303).

Kajian lainnya dilakukan oleh Abrori (2003), yang menjelaskan bahwa Keberadaan jawara sebagai elit sosial berpengaruh dan cenderung mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Orientasi politik jawara memperlihatkan perilaku yang tidak lepas dari kepentingan ekonomi. Untuk itu, mereka berusaha mempertahankan legitimasi kepemimpinan mereka. Pengejaran nilai ekonomi dan adanya otoritas tradisionalnya itu menjadi semakin kuat karena mereka mampu menguasai lembaga-lembaga strategis di bidang ekonomi dan politik, seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah, Kadin Daerah dan lain sebagainya (ekonomi) dan wakil gubemur, walikota, lurah, dan kepala desa (politik), serta beberapa organisasi kepentingan lainnya. Dengan penguasaan tersebut perilaku politik jawara akhirnya mendapat legitimasi struktural. Sementara itu, mereka pun kuat secara internal karena mendapatkan dukungan dari anak buahnya yang mudah dimobilisasi. Pola hubungan mereka yang bersifat patrimonial menjadikan anak buah terikat dengan pemimpin jawara. Jawara pun berusaha menjalin hubungan baik dengan elit-elit lain, seperti birokrat, partai dan militer. Hubungan ini bersifat simbiosis yang sangat menekankan keuntungan bagi masing-masing pihak. Dengan budaya politik, otoritas tradisional,

penguasaan pada lembaga-lembaga strategis, legitimasi struktural,

patrimonialisme pemimpin, dan hubungan simbiosis dengan elit lain, kekuasaan jawara adalah sangat kuat untuk konteks politik lokal.

Dengan kekuasaannya itu, mereka berusaha mengontrol terhadap lembaga-lembaga yang dikuasainya, terhadap lembaga-lembaga-lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang

berseberangan dengannya dan terhadap kelompok-kelompok kritis. Kekuasaan yang dipegang oleh segelintir jawara dengan jaminan kekuatan fisik (magi dan persilatan) dan kemampuan ekonomi, mereka sebenarnya menerapkan sistem pemerintahan oligarki. Sistem ini semakin tumbuh subur karena selain mendapat dukungan dari mitra-mitranya, juga karena pola interaksi yang mereka kembangkan adalah model patrimonial di mana ketua jawara diakui sebagai patronnya. Dengan model ini, upaya kontrol (pengawasan) terhadap lembaga-lembaga berseberangan dan kelompok-kelompok kritis menjadi sangat efektif karena para jawara, dengan partisipasi bentuk kaula partisipan, mudah untuk memobilisasi massa yang mereka miliki. Dengan sistem pemerintahan yang menganut sistem oligarki dan kondisi Banten yang demikian, maka perkembangan demokrasi dan civil society di Banten menjadi persoalan yang sangat serius. Pada tingkat tertentu, proses yang berlangsung malah memunculkan terjadinya decivilisasi yang membuat masyarakat Banten tidak berdaya, tidak mandiri, tak tercerahkan, dan dikuasai oleh ketakutan menyuarakan hak individunya.

Dari beberapa kajian tersebut, terdapat beberapa “kekosongan analisa” yang menjadi celah dan titik signifikansi kebaruan kajian ini. Baik Alamsyah, Hidayat, maupun Abrori, pertama, gagal melihat aspek-aspek kesejarahan jawara secara komprehensif, di mana akar keberadaan jawara berada di pedesaan dan salah satunya berawal dari pesisir. Kedua, dalam penelusuran penulis hampir tidak ada satupun literatur mengkaji tentang elit jawara di pesisir Tangerang – padahal kejawaraan di Tangerang memiliki ciri yang unik antara persinggungan budaya Banten, Betawi, dan China. Ketiga, Alamsyah, Hidayat, dan Abrori fokus melihat kepemimpinan jawara pada konteks makro, dan meninggalkan analisis pada konteks mikro. Keempat, pilihan wilayah pesisir menjadi penting sebab masyarakat pesisir merupakan kelompok yang paling marginal sekaligus merupakan basis massa jawara.

Keempat hal di atas menjadi poin penting yang signifikan dan relevan untuk dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, pada titik inilah, tulisan ini bermaksud untuk mengisi “kekosongan-kekosongan kajian dan analisa” tentang kepemimpinan jawara di pedesaan pesisir Tangerang pada masa desentralisasi, seperti yang nampak kosong pada kajian Alamsyah, Hidayat, dan Abrori.

Permasalahan Penelitian

Secara empiris pedesaan pesisir merupakan ruang sosial yang signifikan pada era desentralisasi sebagai lokus kajian sosiologi pedesaan. Terlebih lagi bagi pedesaan pesisir Tangerang yang merupakan pinggiran dari kawasan metropolitan Jakarta. Keberadaannya tidak hanya dilihat dari potensi sumberdaya alam yang dimiliki, tetapi juga dilihat sebagai instrumen politik negara. Pada posisi ini secara keseluruhan, ruang sosial pesisir Tangerang memiliki dinamikanya yang mendalam sebagai produk kontestasi negara, pasar, dan masyarakat yang menetap di area tersebut. Dalam konteks ini, peran signifikan desentralisasi-otonomi pesisir berkelitkelindan dengan dinamika kepemimpinan kuasi pemerintahan lokal, elit lokal, dan kemunculan orang kuat lokal dalam hal ini “Jawara”.

Kekuasaan jawara sebagai orang kuat lokal dalam prosesnya hadir dan beradaptasi dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik. Otoriterianisme dan industrialisasi (pembangunan) menjadi titik penting yang mengubah posisi jawara dari sekedar buruh, petani, petambak, nelayan, dan penjaga keamanan (security informal), non pemerintahan (non-governing), kelas yang dikuasai (the rulled class) menjadi kepanjangan tangan rezim yang hidup dari rente proyek-proyek pemerintah dan pemodal swasta. Pola relasi sosial jawara dengan jaringannya dari patron-klien menjadi hubungan fungsional yang kemudian bersifat pragmatis-opportunis. Dengan posisinya tersebut, pada masa otoritarianisme jawara dan keturunannya mengakumulasi beragam sumberdaya yang dimilikinya tersebut sebagai modal untuk meraih dan mengkonsolidasikan kekuasaannya pada masa desentralisasi.

Sumber kekuasaan jawara diperoleh melalui basis ekonomi, di samping pola lama yaitu melalui kharisma/citra, keturunan, dan jaringan yang disesuaikan dengan iklim demokrasi-desentralisasi. Karena tumbuh dan ditopang oleh rente dari proyek-proyek pemerintah dan pemodal swasta, maka kekuasaan jawara lebih banyak ditujukan untuk menguasai sektor-sektor strategis dan melayani pemodal. Posisi yang strategis tersebut dalam konteks geopolitik Tangerang semakin menjadikan posisi jawara kian mapan dan signifikan. Dalam kenyataan ini, politik pembangunan dan kebijakan jawara sebagai pemimpin di pedesaan pesisir Tangerang perlu ditinjau dan di analisa. Apakah kedekatannya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemodal membawa perbaikan dan signifikansi bagi pembangunan masyarakat pesisir Tangerang, atau sebaliknya politik pembangunan semakin membuat masyarakat pesisir tak berdaya.

Berdasarkan uraian di atas, maka ada tiga pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini:

1. Bagaimana konteks historis, sosial, dan jaringan jawara di Pedesaan Pesisir Tangerang?

2. Bagaimana otonomi daerah dan desentralisasi memungkinkan munculnya kepemimpinan dan konsolidasi kekuasaan jawara di Pedesaan Pesisir Tangerang yang semula non governing elite (the rulled class) menjadi governing elite (the rulling class)?

3. Bagaimana gaya kepemimpinan, program kebijakannya, dan implikasi kepemimpinan terhadap kesejahteraan masyarakat di pedesaan pesisir Tangerang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian di atas, maka tujuan yang akan dicapai penelitian ini ialah:

1. Mengkaji konteks historis, sosial, dan jaringan jawara di pesisir Tangerang;

2. Menganalisa kemunculan kepemimpinan jawara yang semula non governing elite (the rulled class) menjadi governing elite (the rulling class);

3. Mengkaji gaya kepemimpinan, program kebijakannya, dan implikasi kepemimpinan terhadap kesejahteraan masyarakat di pedesaan pesisir Tangerang.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau signifikansi dari penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan tentang dinamika otonomi daerah-desentralisasi yang ternyata mampu membuka ruang bagi munculnya kepemimpinan entitas lokal “jawara” menjadi elit baru dipanggung demokratisasi Indonesia. Dinamika otonomi-desentralisasi ini secara lebih kongkret akan dilihat dari kepemimpinan dan politik pembangunan yang dilakukan oleh Jawara dalam setting desa – memiliki pengaruh signifikan bagi berlangsungnya hegemoni jawara di Banten – tingkat propinsi. Selain itu, secara khusus tulisan ini dapat menjadi bahan diskusi tentang:

a. Kajian awal mengenai kepemimpinan jawara di pedesaan pesisir Tangerang.

b. Sudut pandang otonomi daerah-desentralisasi dan ruang sosial pedesaan pesisir Tangerang yang merupakan penyangga ibukota Jakarta, menjadi kekhasaan dialektika kejawaraan di Tangerang dalam tarik-menarik kontestasi Negara (Jakarta) dan Banten.

c. Membaca dan memahami realitas sistem bantenisasi birokrasi yang berwajah oligarki-monarkhi kejawaraan dan politik kekerabatan, yang ironisnya hadir dalam ruang demokratisasi Indonesia.

d. Membangun tesis tentang adanya gejala theatrical leadership (kepemimpinan teater) di pedesaan pesisir Tangerang khususnya, dan Banten pada umumnya. Teathrical leadership ialah suatu epifenomena di mana dalang kepemimpinan adalah orang tua; tokoh utamanya sebagai pemimpin adalah anak, menantu, suami, istri, keponakan, panggungnya adalah desa, banten; penulis skenarionya para pemodal; sementara rakyat sebagai pemilih adalah penonton; sistem politiknya, politik keluarga/kekerabatan; pemerintahannya, oligarki; dan demokrasinya, demokrasi kontekstual/bantenisasi demokrasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Memahami Jawara: dari Non Governing Elite menjadi Governing Elite

Jawara merupakan entitas penting dalam sejarah dan realitas masyarakat Banten. Jawara sering diidentikkan sebagai seorang yang memiliki keberanian, agresif, sompral (tutur kata yang keras dan terkesan sombong), dan terbuka/blak-blakan (Hudaeri, 2002: 2). Versi tentang munculnya jawara beragam, pertama sebutan jawara hadir pada masa kerajaan Sunda. Kedua, ada yang mengatakan bahwa kelompok jawara itu muncul seiring dengan berdirinya Kesultanan Banten tahun 1552 (Halwany dan Chudari, 1993: 69-70; Sunatra, 1997: 184). Ketiga, jawara merupakan organisasi tukang pukul, yang awalnya berasal dari istilah orok lanjang “bayi menjelang dewasa” (Ekadjati, 1995: 223).

Keempat, kaum jawara berasal dari sekelompok orang yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Mereka adalah golongan yang dilahirkan oleh Kiayi yang kemudian disebut jawara (Sunatra, 1997: 185). Kelima, pemerintah Kolonial Belanda pada abad ke-19 memaknai jawara sebagai kelompok masyarakat yang suka membuat kekacauan. Kaum jawara dipersamakan dengan kelompok “bandit sosial”. Istilah ini disematkan kepada orang-orang yang mengacau dan memberontak terhadap pemerintah Kolonial Belanda terutama pada masa Daendels (Sunatra, 1997: 180-181). Keenam, dalam perkembangan selanjutnya, jawara diartikan sebagai orang yang berani merampok (jalma wani rampog) atau pembohong atau penipu (jalma wani rahul) (Kartodirdjo, 1984: 43).

Citra negatif jawara tersebut terus terbawa dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Banten. Umumnya, masyarakat memandang bahwa jawara itu memiliki sifat yang buruk. Mereka selalu ingin menang sendiri dan untuk mewujudkan keinginannya itu, mereka melakukannya dengan kekerasan fisik. Bahkan kemudian, ada yang menggunakan istilah bandit lokal untuk menggambarkan betapa citra jawara itu begitu negatif. Buruknya citra jawara mendorong sebagian besar jawara berupaya untuk mengembalikan citra positif kaum jawara dengan mengemukakan bahwa bahasa kirata jawara itu adalah jagoan yang berani tetapi ramah (jalma wani ramah). Mereka sebenarnya pelindung masyarakat pedesaan dan sangat patuh kepada kaum ulama. Mereka tidak melakukan kejahatan untuk keuntungan dirinya sendiri, karena jawara bukanlah pencuri atau perampok (Adimihardja dalam Sunatra, 1997: 181).

Keenam versi tentang jawara di atas menjadi penanda dialektika Jawara. Pun demikian menjadi proses periodeisasi eksistensi jawara. Era Kerajaan Sunda, Kesultanan Banten, dan Pra kemerdekaan, jawara dan segala atributnya dicitrakan sebagai pejuang rakyat. Era awal kemerdekaan, Orde Lama, dan Orde Baru citra jawara mengalami pasang surut dan terdikotomikan antara negatif dan positif. Dalam dua periodeisasi tersebut posisi jawara adalah sebagai kelas yang dikuasai (the rulled class) dan non-governing class.

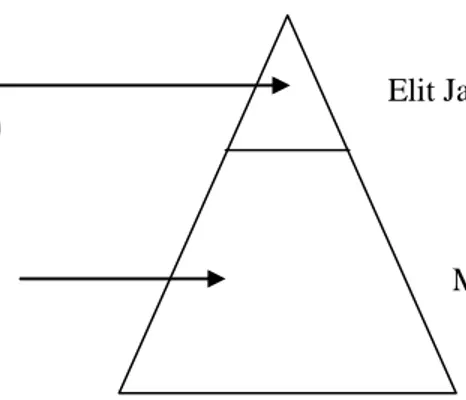

Gambar 2.1 Piramida Kekuasaan Jawara Periodeisasi Pra Desentralisasi

Penguasa Elit Penguasa (The Rulling Class)

Yang dikuasai Kaum Jawara (The Rulled Class)

Sumber: Diadaptasikan dari Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar

Momentum otonomi daerah menjadi titik balik pemanfaatan perbaikan citra jawara di mata masyarakat. Pemberlakuan sistem otonomi daerah yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua tahun 2000 membuka ruang baru bagi sirkulasi politik kejawaraan di daerah. Menurut pasal 18 ayat (2) “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Dan ayat (6) pasal yang sama menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” (UUD 1945, pasal 18).

Secara khusus, pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi otonomi daerah sebagai berikut.

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut.

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Terbukanya peluang dan ruang sosial politik pada era otonomi-desentralisasi seperti nampak dalam penjelasan di atas membuka kesempatan Jawara untuk mengisi dan mengkonsolidasikan kekuatan politik di daerah dan pedesaan. Pada periodeisasi desentralisasi ini posisi sosial Jawara daerah dan pedesaan naik menjadi kelas elit, kelas penguasa (the rulling class), dan governing class.

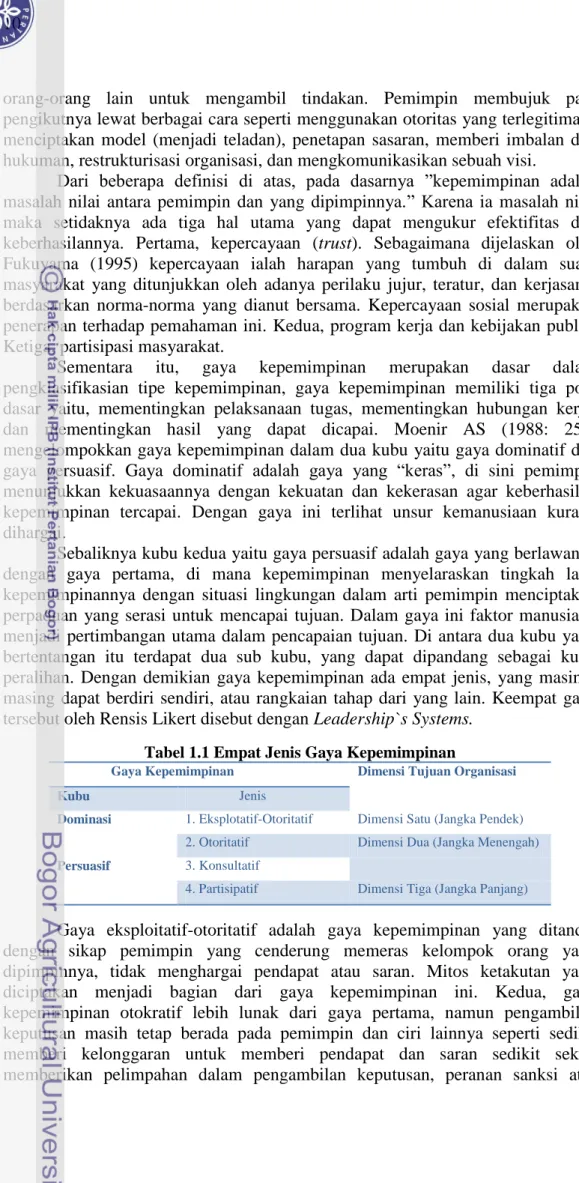

Gambar 2.2 Piramida Kekuasaan Jawara Periodeisasi Desentralisasi

Penguasa Elit Jawara (The Rulling Class)

Yang dikuasai Masyarakat/Rakyat (The Rulled Class)

Sumber: Diadaptasikan dari Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar

Menurut Pareto, yang disebut dengan elit adalah sekelompok kecil individu yang memiliki kualitas-kualitas terbaik, yang dapat menjangkau pusat kekuasaan sosial politik. Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto menggolongkan masyarakat ke dalam dua kelas, lapisan atas (elite) dan lapisan bawah (non-elite). Lapisan atas atau kelas elit terbagi dalam dua kelompok, yakni elit yang memerintah (governing elite) dan elit yang tidak memerintah (non-governing elite). Pareto menjelaskan antara governing elite dan non-governing elite senantiasa berebut kesempatan untuk mendapatkan porsi kekuasaan sehingga terjadilah sirkulasi elit. Setiap elit yang memerintah, hanya dapat bertahan apabila secara kontinuitas memperoleh dukungan dari masyarakat bawah. Akan tetapi sirkulasi elit akan tetap berjalan karena secara individual baik elit keturunan maupun elit yang diangkat atau ditunjuk akan mengalami kemunduran sesuai dengan waktu dan sebab-sebab biologis (Varma, 2007: 204).

Gaetano Mosca menyebutkan bahwa di setiap masyarakat yang berbentuk apapun senantiasa muncul dua kelas, yaitu kelas yang memerintah (the rulling class) dan kelas yang diperintah (the rulled class). Kelas yang memerintah memiliki jumlah yang sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan, yang kadang-kadang bersifat legal, arbitrer, dan menggunakan kekerasan (Varma, 2007: 206-207). Pareto dan Mosca mendefinisikan elit sebagai kelas penguasa yang secara efektif memonopoli pos-pos kunci dalam masyarakat. Definisi ini kemudian didukung oleh Robert Michel (dalam Niel, 1984: 35) yang berkeyakinan bahwa ”hukum besi oligarki” tak terelakkan.

Sementara itu, bila merujuk pada dasar pandangan Weber, transformasi kedudukan jawara dari the rulled class menjadi the rulling class – istilah Mosca atau dari non governing elite menjadi governing elite – istilah Pareto, tentunya meniscayakan terjadinya transformasi otoritas atau kedudukan jawara. Kedudukan jawara yang semula bersifat karismatik-tradisional mengalami pergeseran ke arah legal-formal.1 Pergeseran dipengaruhi oleh terbukanya ruang politik desentralisasi

1 Konsep kharismatik (charismatic) atau kharisma (charisma) menurut Weber lebih

ditekankan kepada kemampuan pemimpin yang memiliki kekuatan luar biasa dan mistis. Menurutnya, ada lima faktor yang muncul bersamaan dengan kekuasaan yang kharismatik, yaitu: adanya seseorang yang memiliki bakat yang luar biasa, adanya krisis sosial, adanya sejumlah ide

yang terjadi di masyarakat. Dalam posisi ini, jawara mampu memanfaatkan basis massa untuk melakukan konsolidasi politik dengan memainkan keran kekuasaan dan gaya kepemimpinan politiknya.2 Realitas inilah yang menjadi sisi menarik dari dinamika demokrasi Indonesia saat ini.

Gaya Kepemimpinan

Kepemimpinan muncul dalam wujud kemampuan untuk memimpin, mengajak dan menggerakkan orang lain guna melakukan sesuatu demi pencapaian tujuan tertentu. Menurut Koentjaraningrat (dalam Soekanto, 2006) kepemimpinan merupakan proses sosial yang diartikan sebagai segala tindakan yang dilakukan seseorang atau badan untuk menggerakan warga masyarakat. Dengan demikian kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggerakan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Selain sebagai proses sosial, Koentjaraningrat (dalam Komarudin, 2011: 60) memberi pengertian kepemimpinan sebagai kedudukan. Dalam konteks ini kepemimpinan merupakan suatu kompleksitas dari sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseoarang atau badan.

Menurut Locke (1997) konsepsi kepemimpinan terkait pada tiga hal utama, yaitu: Pertama, kepemimpinan menyangkut „orang lain‟, bawahan atau pengikut, kesediaan mereka untuk menerima pengarahan dari pemimpin. Jika tidak ada pengikut, maka tidak akan ada pula pemimpin. Tanpa bawahan semua kualitas kepemimpinan seorang atasan akan menjadi tidak relevan. Terkandung makna bahwa para pemimpin yang efektif harus mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan menjalin relasi dengan pengikut mereka. Kedua, kepemimpinan merupakan suatu „proses‟. Agar bisa memimpin, pemimpin mesti melakukan sesuatu, kepemimpinan lebih dari sekedar menduduki suatu posisi otoritas. Walaupun posisi otoritas yang diformalkan mungkin sangat mendorong proses kepemimpinan, tetapi sekadar menduduki posisi itu tidak memadai untuk membuat seseorang menjadi pemimpin. Ketiga, kepemimpinan harus „membujuk‟

yang radikal untuk memecahkan krisis tersebut, adanya sejumlah pengikut yang percaya bahwa seseorang itu memiliki kemampuan luar biasa yang bersifat transendental dan supranatural, serta adanya bukti yang berulang bahwa apa yang dilakukan itu mengalami kesuksesan. Konsep otoritas tradisional bersumber atas dasar suatu kepercayaan yang telah ada (estabilished) pada kesucian tradisi. Kekuasaan yang legal formal atau berdasarkan hukum adalah kekuasaan yang didasarkan atas kepercayaan terhadap legalitas peraturan-peraturan dan hak bagi mereka yang memegang kedudukan, yang berkuasa berdasarkan peraturan-peraturan untuk mengeluarkan perintah. (Schaft, 1995: 206; Albrow 1996: 38; dan Wrong (Ed.), 2003: 299-230).

2

Amitai Etzioni (1961) yang membagi masyarakat atau massa ke dalam tiga kategori besar. (1) massa moral; (2) massa kalkulatif, dan (3) massa alienatif. Massa moral adalah yang potensial terikat secara politik pada suatu organisasi sosial-politik, karena loyalitas normatif yang dimilikinya. Massa moral bersifat tradisional, cenderung kurang atau tidak kritis terhadap krisis-krisis empirik. Massa kalkulatif adalah massa yang memiliki sifat-sifat yang amat peduli dan kritis terhadap krisis-krisis empirik yangdihadapi oleh masyarakat di sekitarnya. Massa ini akrab dengan modernitas, sebagian besar menepati lapisan tengah masyarakat, memiliki sifat kosmopolit (berpandangan mendunia) dan punya perhitungan (kalkulasi) terhadap berbagai interaksi. Sementara itu, massa alienatif adalah massa yang terlienasi (terasingkan) dan pasrah pada mobilitisi politik, dan pada saat yang sama tidak menyadari sepenuhnya akibat-akibat mobilisasi politik itu bagianya dan bagi proses politik secara umum.

orang-orang lain untuk mengambil tindakan. Pemimpin membujuk para pengikutnya lewat berbagai cara seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model (menjadi teladan), penetapan sasaran, memberi imbalan dan hukuman, restrukturisasi organisasi, dan mengkomunikasikan sebuah visi.

Dari beberapa definisi di atas, pada dasarnya ”kepemimpinan adalah masalah nilai antara pemimpin dan yang dipimpinnya.” Karena ia masalah nilai maka setidaknya ada tiga hal utama yang dapat mengukur efektifitas dan keberhasilannya. Pertama, kepercayaan (trust). Sebagaimana dijelaskan oleh Fukuyama (1995) kepercayaan ialah harapan yang tumbuh di dalam suatu masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Kepercayaan sosial merupakan penerapan terhadap pemahaman ini. Kedua, program kerja dan kebijakan publik. Ketiga, partisipasi masyarakat.

Sementara itu, gaya kepemimpinan merupakan dasar dalam

pengklasifikasian tipe kepemimpinan, gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar yaitu, mementingkan pelaksanaan tugas, mementingkan hubungan kerja, dan mementingkan hasil yang dapat dicapai. Moenir AS (1988: 255) mengelompokkan gaya kepemimpinan dalam dua kubu yaitu gaya dominatif dan gaya persuasif. Gaya dominatif adalah gaya yang “keras”, di sini pemimpin menunjukkan kekuasaannya dengan kekuatan dan kekerasan agar keberhasilan kepemimpinan tercapai. Dengan gaya ini terlihat unsur kemanusiaan kurang dihargai.

Sebaliknya kubu kedua yaitu gaya persuasif adalah gaya yang berlawanan dengan gaya pertama, di mana kepemimpinan menyelaraskan tingkah laku kepemimpinannya dengan situasi lingkungan dalam arti pemimpin menciptakan perpaduan yang serasi untuk mencapai tujuan. Dalam gaya ini faktor manusiawi menjadi pertimbangan utama dalam pencapaian tujuan. Di antara dua kubu yang bertentangan itu terdapat dua sub kubu, yang dapat dipandang sebagai kubu peralihan. Dengan demikian gaya kepemimpinan ada empat jenis, yang masing-masing dapat berdiri sendiri, atau rangkaian tahap dari yang lain. Keempat gaya tersebut oleh Rensis Likert disebut dengan Leadership`s Systems.

Tabel 1.1 Empat Jenis Gaya Kepemimpinan

Gaya Kepemimpinan Dimensi Tujuan Organisasi

Kubu Jenis

Dominasi 1. Eksplotatif-Otoritatif Dimensi Satu (Jangka Pendek) 2. Otoritatif Dimensi Dua (Jangka Menengah)

Persuasif 3. Konsultatif

4. Partisipatif Dimensi Tiga (Jangka Panjang)

Gaya eksploitatif-otoritatif adalah gaya kepemimpinan yang ditandai dengan sikap pemimpin yang cenderung memeras kelompok orang yang dipimpinnya, tidak menghargai pendapat atau saran. Mitos ketakutan yang diciptakan menjadi bagian dari gaya kepemimpinan ini. Kedua, gaya kepemimpinan otokratif lebih lunak dari gaya pertama, namun pengambilan keputusan masih tetap berada pada pemimpin dan ciri lainnya seperti sedikit memberi kelonggaran untuk memberi pendapat dan saran sedikit sekali memberikan pelimpahan dalam pengambilan keputusan, peranan sanksi atas

pelanggaran masih ditonjolkan untuk menegakkan disiplin. Kemudian pemberian penghargaan masih kurang. Ketiga, Gaya konsultatif. Gaya ini memberikan kemudahan dan ruang pendapat atau saran sudah mulai terbuka. Keempat, gaya partisipatif, yaitu gaya kepemimpinan yang menekankan tumbuhnya ide partisipatif dan adanya keterbukaan program-program kepemimpinan yang memihak kepada masyarakat sebagai kelompok yang dipimpinnya.

Demokratisasi di Pedesaan dan Politik Kekerabatan/Keluarga

Demokratisasi di pedesaan sesudah bergulirnya reformasi sejak tahun 1998, memasuki era baru. Aktor, institusi, dan budaya lokal bermunculan, memainkan peran di dalam politik pedesaan hingga arena politik daerah. Aktor-aktor lokal atau orang kuat lokal (local strongmen/bossism) yang terorganisasi dan memiliki simbol kultural lokal–jawara, berada dipanggung politik. Kemunculannya tidak terlepas dari adanya jaringan atau ikatan kekuarga (clan), kesatuan geneologis yang mempunyai kesatuan tempat tinggal dan menunjukkan adanya integrasi sosial, kelompok kekerabatan yang besar, kelompok kekerabatan yang berdasarkan asas unilinear.

Bangunan ikatan keluarga (clan) tidak terlepas dari siapa patron awal yang membangun pondasi yang kuat. Klan tersebut mampu berada pada level kekuatan-kekuatan yang mapan untuk kemudian dikonsolidasikan pada tataran elit yang kemudian menjadi kekuatan pada tingkat lokal dan nantinya pada tingkatan skala nasional. Klan atau jaringan keluarga pada ranah pangung politik sangat berperan besar, di mana nantinya dapat mempengaruhi proses politik atau sebuah kebijakan dan efek sosial politik dari opini politik klan yang dibangun.

Politik klan (keluarga/kekerabatan) muncul di era reformasi seiring perubahan peta pembangunan lokal, regional, dan global. Secara pararel konteks

pembangunan3 daerah telah memunculkan dinamika perubahan arah

pembangunan (Pike, at.al, 2006). Politik kekerabatan merupakan salah satu impact dari logika pembangunan tersebut. Politik kekerabatan merupakan pola hubungan politik yang terbangun lebih didasarkan kesatuan garis keturunan (unilineal discent associations). Formasi sosial dan aliansi politik yang terbentuk juga bertumpu pada pertalian perkawinan dan hubungan darah (Kurtz 2001). Struktur politik kekerabatan itu bersifat tertutup di mana elemen-elemen penyangganya (keluarga, suku, klan, faksi) merupakan entitas yang saling melekat dan menyatu. Mereka dituntut saling mendukung dan menopang guna mempertahankan struktur dan menjaga tradisi politik kekerabatan yang dianut

3 Ide foucault yang melakukan kritik terhadap wacana modernisme dengan pendekatan

post-struktural melalui pembongkaran hubungan antara ilmu pengetahuan dan kekuasaan digunakan oleh Arturo Escobar dan Mansur Faqih untuk membongkar hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan dibalik wacana teori pembangunan sebelumnya, yaitu teori–teori modernisasi yang hadir di dunia ketiga semasa perang dingin dalam bentuk wacana developmentalisme. Pendekatan ini telah melahirkan teori pembangunan baru, yang melihat pembangunan bukan pesoalan kebijakan, tetapi juga sebagai masalah wacana yang dapat kita sebut dengan teori pembangunan poststruktural (Escobar, 2005; Rhicard Peet dan Hartwick Elaine, 2009). Wacana inilah yang kemudian menjadi diskursus yang menyentuh ranah praktis, termasuk dalam hal ini kepemimpinan politik jawara.

bersama. Politik kekerabatan merupakan penjelmaan paling nyata dari sentimen primordialitas dan politik pragmatisme. Menurut Colin Hay (2007) dalam “Why We Hate Politics”, ketika arena politik bekerja melayani kepentingan pragmatis personal elit-elit politik, maka kepentingan personal dalam arena politik hanya akan menghasilkan irasionalitas kolektif.

Kuatnya praktik politik kekerabatan dalam proses demokratisasi di Indonesia menandakan elit-elit penguasa ingin memelihara geneologi politik dan kekuasaan di kalangan anggota keluarganya sendiri. Bagi para elit berkuasa, menjaga geneologi kekuasaan itu amat perlu, terutama berkaitan dengan dua kepentingan strategis, yaitu: (1) merawat trah kekuasaan dan menjaga keberlangsungan karier politik; (2) mempertahankan penguasaan atas akses ke sumber-sumber ekonomi dan finansial. Kondisi ini diperkuat oleh otonomi daerah yang kembali ke atas panggung (Philip McCann and Frank van Oort, 2009). Oleh karena itu, untuk menjaga kedua kepentingan strategis itu, mereka tak mungkin menyerahkan kepada orang lain, kecuali kepada kerabat dan keluarga sendiri. Dengan kata lain, elit yang memerintah lebih menaruh kepercayaan kepada orang yang terikat hubungan darah. Dalam tradisi politik kekerabatan ada ungkapan yang amat masyhur, “blood is thicker than water” atau “darah lebih kental dari air”. Dengan demikian, sirkulasi kekuasaan hanya akan berputar di kalangan anggota keluarga sendiri dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kondisi ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Cliford Geertz (2000) negara teater lahir dari partai milik keluarga. Dalam sebuah Negara teater, tokoh utamanya adalah anak, menantu, suami, istri, keponakan, sementara rakyat sebagai pemilih, adalah penonton.

Menurut Eisenstadt dan Roniger (1984) dalam bukunya Patrons, Clients and Friends: Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society, ada empat alasan utama mengapa politik kekerabatan lebih disukai elit-elit penguasa di suatu Negara: pertama, kepercayaan (trust) ini lebih disebabkan karena kerabat lebih dipercaya dan tak mungkin berkhianat seperti lazim dilakukan politikus pemburu kekuasaan. Kedua, loyalitas, kerabat akan jauh memiliki loyalitas tinggi dalam konteks menjalankan semua tugas politik terutama dalam hal menjaga wibawa dan kehormatan kerabat besar ketimbang orang lain. Ketiga, solidaritas (solidarity) kerabat dipastikan jauh memiliki tingkat solidaritas yang tangguh terutama dalam menolong klan keluarga besar dari kebangkrutan kekuasaan dan kekayaan ketimbang mereka yang bukan dari kalangan kerabat. Keempat, proteksi (protection) ini terkait dengan model mempertahankan gengsi dan kehormatan keluarga besar. Mereka yang berasal dari klan yang sama akan cenderung mampu menjaga apa yang telah dimiliki keluarga ketimbang orang lain. Keempat hal itu merupakan faktor elementer pola relasi politik, yang bermuara pada apa yang disebut Meyer Fortes (1978) sebagai amity yang menjadi jantung dalam hubungan kekerabatan. Istilah ini merujuk pola hubungan yang melahirkan perasaan damai, aman, dan nyaman bagi elit politik.

Kajian-Kajian Tentang Jawara (Local Strongmen): Mengawali Kritik, Menemukan Signifikansi Penelitian

Secara sederhana, pemikiran-pemikiran tentang local strongmen (orang kuat lokal/aktor lokal) dapat kita pelajari dengan memahami pemikiran Migdal

dan Sidel.4 Menurut Migdal (2001) struktur masyarakat merupakan faktor utama yang mendorong lahirnya “orang kuat lokal” (local strongmen). Local strongmen tumbuh dalam struktur masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok otonom di bawah penguasaan para tuan tanah dalam ikatan patron-klien. Ini menjadi basis kekuatan mereka sekaligus membuat kontrol sosial terpecah-pecah. Dengan kekuatan yang dimilikinya local strongmen dapat mengendalikan kekuatan negara di tingkat lokal, terutama ketika negara dalam keadaan lemah (weak state).

Migdal (2001), menyebutkan strategi triangle of accommodation sebagai strategi local strongmen untuk bertahan. Dengan demikian, Kehadiran local strongmen merupakan refleksi dari kuatnya masyarakat. Migdal (2001: 256) mengemukakan local strongmen bisa sukses karena pengaruh mereka dan bukan aturan resmi yang dibuat: “why local strongmen have, through their success at social control often effectively captured parts of third world states”. Mereka sukses dalam menguasai posisi-posisi penting dan memastikan alokasi sumber daya karena pengaruh mereka (own rules) dan bukan karena aturan yang secara resmi dibuat. Ada tiga argumen yang menjelaskan fenomena keberhasilan orang kuat lokal menurut Migdal (2001: 238-258):

1. Local strongmen telah mengembangkan “weblike societies” melalui organisasi otonom yang dimiliki, dalam kondisi masyarakat yang terfragmentasi secara sosial.

2. Local strongmen melakukan kontrol sosial melalui distribusi komponen yang disebut “strategies of survival” dari masyarakat lokal. Ini menghasilkan pola personalism, clientalism, dan relasi patron – client. 3. Local strongmen menguasai “state agency” dan sumber daya, sehingga

agenda kebijakan merupakan hasil kompromi dengan kepentingan local strongmen. Local strongmen melakukan kontrol dan limitasi atas otonomi dan kapasitas negara, dan berhasil melemahkan negara dalam proses pencapaian tujuan perubahan sosial.

Oleh karena itu, Migdal menilai bahwa kekuasaan local strongmen tersebut merugikan sebab mereka berfokus pada kepentingan dirinya dan dengan pengaruh yang dimilikinya mereka dapat mengabaikan aturan formal dan menghambat pembangunan ekonomi.

Sementara itu, Sidel (dalam Harris, Stokke, dan Tornquist, 2004: 51-74) dalam tulisannya tentang bossism5, melihat bahwa local strongmen merupakan produk dari struktur Negara. Menurut Sidel, negara yang otoriter dan sentralistik pada masa Soeharto menjadi lahan subur bagi lahirnya para “boss lokal”, baik yang berasal dari militer, birokrat, maupun masyarakat sipil. Dengan berbasiskan pada “kapitalisme primitif” yang digerakkan oleh negara, mereka menjalankan aneka fungsi negara yang meluas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Demokratisasi dan desentralisasi pasca-Soeharto mengalihkan genggaman atas

4 Pandangan Migdal tentang jawara “orang kuat lokal” difokuskan kepada structure of society. Sementara itu, pandangan Sidel lebih menitikberatkan perhatian pada structure of the state

(Sidel dalam Harris, Stokke, dan Tornquist, 2004: 51-74).

5 Sidel mendefinisikan bossism sebagai calo kekuasaan yang memiliki monopoli atas kontrol

terhadap sumberdaya kekerasan dan ekonomi dalam suatu wilayah yang berada di bawah yuridiksinya. Bos-bos inilah yang memanipulasi negara sehingga memiliki kekuatan dan mampu melakukan penetrasi ke dalam masyarakat, mengatur relasi sosial, dan mengeksploitasi sumber daya alam.

fungsi negara yang meluas tersebut dari negara otoriter dan sentralistik yang berpusat di Jakarta kepada para pejabat yang dipilih di tingkat lokal. Banyak dari pejabat yang dipilih itu adalah para boss lokal yang memiliki modal (ekonomi, jaringan, dan sebagainya), yang dibangun pada masa Soeharto, untuk mempengaruhi proses pemilihan melalui politik uang, kekerasan, dan lain-lain. Menurut Sidel para boss lokal itu, baik sebagai pemain utama, mitra junior, maupun penjaga bisa membawa efek positif terhadap perkembangan kapitalisme (industrialisasi pembangunan) di wilayah sekitar mereka.

Pada konteks ini, Sidel berkesimpulan bahwa eksistensi dan keberlangsungan “boss” merupakan refleksi kekuatan negara. Hal ini berlawanan dengan tesis Migdal “strong societies and weak states”. Orang kuat lokal melanggengkan kekuasaannya dengan cara-cara berkolaborasi dengan negara dan partai politik pemerintah, melakukan stationary bandit dan rowing bandit (kriminalitas). Migdal menyatakan bahwa local strongmen dapat bertahan asalkan ia berkolaborasi dengan negara dan partai politik pemerintah, berdasar hal tersebut maka terbentuklah “triangle of accomodation”. Ironisnya triangle ini mengijinkan sumber daya negara untuk memperkuat local strongmen dan organisasinya yang mengatur the game conflict. Lebih lanjut Migdal (2001: 256) mengemukakan bahwa keberlangsungan local strongmen juga tergantung pada kekuatan negara untuk mengatur kontrol mereka; mereka belajar mengakomodasi pemimpin yang populis untuk menangkap organisasi negara pada level yang lebih rendah. Sidel menyatakan, penggunaan coercive violence merupakan strategi yang digunakan para bos untuk bertahan.

Dua pemikiran tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana local strongmen atau jawara tumbuh dan mengkonsolidasikan kekuasaannya. Pemikiran Migdal lebih tepat digunakan untuk menguraikan jawara pada masa kesultanan hingga pra-Soeharto ketika negara lemah: kesultanan runtuh; kendali kekuasaan kolonial terbatas; dan negara baru Indonesia hingga orde Soekarno belum stabil. Sedangkan pemikiran Sidel lebih cocok untuk menggambarkan jawara pada masa Soeharto tatkala negara dengan proyek pembangunannya (industrialisasi) begitu kuat dan memerlukan partner di luar struktur resmi negara demi mengimbangi oposisi Islam serta menjaga aneka kepentingan negara di daerah.

Kelemahan pemikiran Migdal adalah tidak melihat bahwa local strongmen seperti yang digambarkannya dapat mengalami dinamika seiring dengan perubahan konteks politik, ekonomi, dan sosial, yang melingkupinya. Dalam kasus Indonesia, konteks tersebut ialah otoriterianisme Soeharto, industrialisasi, dan modernisasi. Konteks tersebut mengubah pola hubungan dan sifat jawara dari patron yang melindungi basis massanya (masyarakat pesisir) berdasarkan nilai-nilai ideal tertentu menjadi “preman” yang melayani klien utamanya, yaitu negara dan modal, serta menjalin hubungan berlandaskan kepentingan pragmatis-opportunis. Pada sisi lain, pemikiran Sidel, luput dalam melihat sejarah panjang jawara yang jejak-jejaknya berurat-berakar dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat Banten, khususnya pesisir Tangerang hingga saat ini.

Baik Migdal maupun Sidel tidak secara spesifik menjelaskan pengaruh local strongmen terhadap kelompok paling marginal di daerah dan sebaliknya. Tetapi secara umum, Migdal menilai negatif keberadaan local strongmen tersebut,

sedangkan Sidel sebaliknya menilai positif. Keduanya tidak melihat karakter pragmatis dari local strongmen, yang bisa berperan positif maupun negatif, tergantung pada apakah yang dihadapinya menguntungkan dirinya atau tidak.

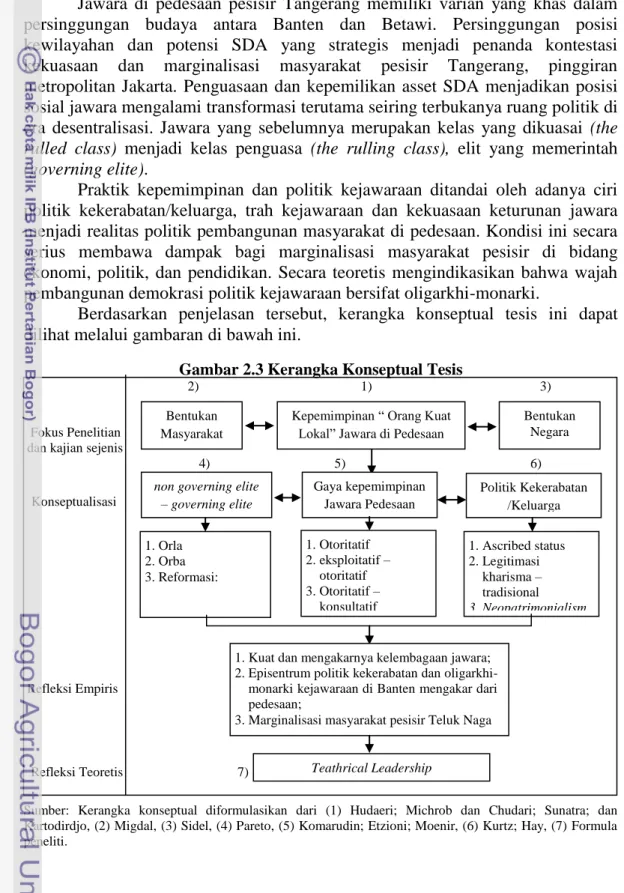

Kerangka Konseptual

Jawara di pedesaan pesisir Tangerang memiliki varian yang khas dalam persinggungan budaya antara Banten dan Betawi. Persinggungan posisi kewilayahan dan potensi SDA yang strategis menjadi penanda kontestasi kekuasaan dan marginalisasi masyarakat pesisir Tangerang, pinggiran metropolitan Jakarta. Penguasaan dan kepemilikan asset SDA menjadikan posisi sosial jawara mengalami transformasi terutama seiring terbukanya ruang politik di era desentralisasi. Jawara yang sebelumnya merupakan kelas yang dikuasai (the rulled class) menjadi kelas penguasa (the rulling class), elit yang memerintah (governing elite).

Praktik kepemimpinan dan politik kejawaraan ditandai oleh adanya ciri politik kekerabatan/keluarga, trah kejawaraan dan kekuasaan keturunan jawara menjadi realitas politik pembangunan masyarakat di pedesaan. Kondisi ini secara serius membawa dampak bagi marginalisasi masyarakat pesisir di bidang ekonomi, politik, dan pendidikan. Secara teoretis mengindikasikan bahwa wajah pembangunan demokrasi politik kejawaraan bersifat oligarkhi-monarki.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kerangka konseptual tesis ini dapat dilihat melalui gambaran di bawah ini.

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual Tesis

2) 1) 3)

Fokus Penelitian dan kajian sejenis

4) 5) 6)

Konseptualisasi

Refleksi Empiris

Refleksi Teoretis 7)

Sumber: Kerangka konseptual diformulasikan dari (1) Hudaeri; Michrob dan Chudari; Sunatra; dan Kartodirdjo, (2) Migdal, (3) Sidel, (4) Pareto, (5) Komarudin; Etzioni; Moenir, (6) Kurtz; Hay, (7) Formula peneliti.

non governing elite – governing elite

Kepemimpinan “ Orang Kuat Lokal” Jawara di Pedesaan

Politik Kekerabatan /Keluarga Gaya kepemimpinan Jawara Pedesaan 1. Orla 2. Orba 3. Reformasi: 1. Otoritatif 2. eksploitatif – otoritatif 3. Otoritatif – konsultatif 1. Ascribed status 2. Legitimasi kharisma – tradisional 3. Neopatrimonialism

1. Kuat dan mengakarnya kelembagaan jawara; 2. Episentrum politik kekerabatan dan

oligarkhi-monarki kejawaraan di Banten mengakar dari pedesaan;

3. Marginalisasi masyarakat pesisir Teluk Naga Bentukan

Masyarakat

Bentukan Negara

METODOLOGI PENELITIAN

Paradigma, Pendekatan, dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis6. Penggunaan paradigma kritis, dimaksudkan agar dapat menelusuri lebih mendalam dimensi struktur pengetahuan, kepemimpinan, dan kekuasaan jawara yang meyebabkan ketimpangan implementasi politik pembangunan pada suatu komunitas di pedesaan pesisir Tangerang. Harapan yang disemaikan ialah mendorong munculnya kesadaran kolektif (collective conscious-ness) tineliti untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap posisi sosial dan ekonominya yang termarginalkan. Dalam penelitian ini hubungan peneliti-tineliti bersifat transaksional dalam arti terjalin interaksi dan dialog, realitas dan temuan diletakkan dalam kerangka pemikiran dunia peneliti dan tineliti. Perspektif dan pendekatan emik (kualitatif) lebih menonjol daripada etik/kuantitatif (Kaplan dan Manners, 1999). Namun demikian, kekuatan data kuantitatif tetap dibutuhkan sebagai instrumentasi melengkapi keterwakilan cara pandang, sikap, dan respon tineliti.

Dari segi pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditopang oleh data kuantitatif. Sesuai dengan konsepsi paradigma kritis yang mengedepankan perspektif dan pendekatan emik (kualitatif) lebih menonjol daripada etik/kuantitatif, maka, botot kualiatif lebih besar dibanding kuantitatif. Pada penelitian ini pendekatan kuantitatif sederhana digunakan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang kepemimpinan jawara. Sementara itu, untuk menggali faktor munculnya kelembagaan dan kepemimpinan elit lokal jawara di di pedesaan pesisir Tangerang; varian; kondisi sosial, jaringan politik jawara di pedesaan pesisir Tangerang; kebijakan kepemimpinan, keberpihakan, dan pengaruhnya terhadap komunitas masyarakat pesisir digunakan pendekatan kualitatif, yang memfokuskan pada perwujudan satuan-satuan gejala atau pola-pola yang ada dalam subyek yang diteliti, dan peneliti akan terlibat dalam melakukan investasi data serta mengembangkan penafsiran-penafsiran terhadap informasi atau data yang ditemukan (Newman, 2001: 9-10).

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kasus7. Metode studi kasus dipilih untuk mengungkap, mempelajari, menerangkan,

6Secara ontologi, teori kritis memaknai realitas dibentuk oleh sejarah sosial, politik dan

ekonomi. Epistimologi teori kritis memaknai hubungan peneliti-tineliti bersifat transaksional, termediasi nilai dan aksiologinya memandang ilmu tidak bebas nilai, etika dan pilihan moral menentukan pilihan penelitian. Dalam istilah Habermas, ilmu terkait dengan kepentingan, kepentingan berada dibalik dan memandu setiap sistem pengetahuan dan tugas ilmuan adalah mengungkapnya (Akhyar Lubis, 2004).

7 Yin (2002: 20) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan salah satu metode atau strategi

penelitian kualitatif yang muncul pada masa keemasan penelitian kualitatif yang bersifat spesifik, khusus dan berskala lokal, sehingga sangat pas dengan momentum post-modernisme yang menjadi acuan paradigma baru dalam penelitian kualitatif masa kini. Denzin dan Lincoln (2000) mengungkapkan kelebihan dan kekurangan dari studi kasus. Kelebihan studi kasus antara lain bisa mengungkap banyak hal yang amat mendetail, melihat hal-hal yang tidak bisa diungkap oleh