BAB 2

SEJARAH DAN DESKRIPSI BANGUNAN PANTI ASUHAN (WEESHUIS) VINCENTIUS PUTRA

2.1 Arsitektur Kolonial Belanda Awal Abad XX Di Batavia

Arsitektur adalah seni guna yang khusus karena arsitektur merupakan kerangka ruang untuk menyelesaikan persoalan fungsional dan kemasyarakatan (Budiharjo, 1983:93). Kata kolonial didalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hal-hal yang berhubungan atau berkenaan dengan sifat-sifat jajahan (Alwi, 2000:583). Secara umum arsitektur kolonial diartikan sebagai perkembangan arsitektur di suatu negeri ketika masih berstatus koloni negara asal atau malah masih merupakan negeri jajahan lain (Ensiklopedia Nasional Indonesia, 1997:44). Pembahasan arsitektur kolonial di awal abad ke-20 berkaitan dengan masa dimana bangunan yang menjadi objek penelitian didirikan. Disamping itu pula, banyak peristiwa/hal penting terjadi terhadap arsitektur kolonial di Hindia Belanda ketika itu.

Awal abad Ke-20 M merupakan masa kejayaan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia (Handinoto, 1996:151). Hal tersebut karena banyaknya arsitek Belanda yang berdatangan, mereka merancang dan membangun banyak gedung dalam berbagai bentuk untuk tujuan yang beragam.7 Para arsitek8 mulai berdatangan diawal abad ke-20 disebabkan oleh makin cepatnya kemajuan

kota-

7

Sumber-sumber literatur Belanda yang membahas perkembangan arsitektur di Hindia Belanda pada waktu itu menyebutkan bahwa sampai akhir abad 19 boleh dikatakan tidak ada satu orang pun yang pantas disebut sebagai arsitek, baik dari kalangan swasta maupun pemerintahan (Poerwoningsih, 2004:537). Pemerintah kolonial dalam hal pembangunan ditangani oleh departemen pekerjan umum sipil (BOW: burgerlijke openboore werken). Pada dasarnya merupakan sebuah organisasi para insinyur sipil, yang bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan konstruksi jalan, jembatan, irigasi dan sebagainya. Dalam banyak kasus mereka bekerja berdasarkan buku-buku panduan arsitektur, akibatnya hampir semua bangunan dibuat dengan menggunakan gaya yang sama. Sebagai contoh Gereja Imanuel (1834) rancangannya dibuat oleh seorang juru ukur tanah yang berkerja di departemen pekerjaan umum (Nas, 2009:127)

8

Arsitek tersebut antara lain adalah M.A.J Moyen, Hendri Maclaine Pont, Thomas Karsten, G.C Citroen, Wolf Schoemaker, A.R.Aalbers, dan yang bekerja dalam kelompok seperti biro arsitek Job & Sprij, biro arsitek Hulswit & Cuypers, Biro AIA (Algemeen Ingenieurs en Architecten) dan lain sebagainya.

kota sebagai akibat dari UU Gula (suikerwet), UU Agraria (agraris chewet), dan UU Desentralisasi9tahun 1905 (Poerwoningsih, 2004:537).

Adanya liberalisasi perdagangan berdampak pada banyaknya perusahaan swasta dari Belanda masuk ke Hindia Belanda. Hal ini mengakibatkan makin banyaknya pula kantor-kantor dagang serta bank yang didirikan di beberapa kota besar di Hindia Belanda (Handinoto dan Samuel, 2007:58). Sehingga berdampak pada dibutuhkannya tenaga asing yang lebih besar lagi. Dari hal tersebut memicu timbulnya perumahan-perumahan baru sebagai kebutuhan yang mendasar bagi mereka yang bekerja dalam waktu yang cukup lama di Hindia Belanda.

Para arsitek inilah yang berperan besar dalam menghasilkan beragam bangunan di Hindia Belanda. Terkadang mereka mencontoh berbagai gaya yang ada di Eropa dan kemudian menerapkannya pada berbagai bangunan di Hindia Belanda. Berikut penjelasan berbagai gaya di Eropa yang turut mempengaruhi bangunan kolonial yang terdapat di Indonesia terutama yang berada di Batavia awal abad ke-20:

2.1.1 Neo-Klasik

Neo-klasik merupakan phase terakhir dari klasisisme Eropa, di akhir abad ke-18 dan abad ke-19 Masehi (Harris, 1993:552). Pada awal abad ke-20 gagasan-gagasan seni bangunan klasik dipromosikan lagi sebagai reaksi melawan gaya art

nouveau (Heuken, 1982:36). Gaya bangunan ini kemudian dikenal sebagai

neo-klasik. Dalam neo-klasik bentuk-bentuk masa lampau diulang kembali untuk bangunan dengan fungsi menurut kebutuhan, kadang sangat berbeda dengan fungsi aslinya. Selain diulang secara penuh, dalam masa neo-klasik ada kecenderungan menggabung elemen-elemen lama, dengan elemen lama lainnya, masing-masing yang dianggap terbaik. Elemen Yunani seperti kolom dan balok, pelengkung-pelengkung bergaya Romawi, kubah Bizantin, simetrisme dan

9

Dikeluarkannya Undang-Undang Desentralisasi ini adalah pemerintah bermaksud memberikan pemerintahan sendiri pada wilayah Karesidenan dan Kabupaten (onderafdeling). Wilayah-wilayah hukum yang mandiri ini akan diperintah oleh dewan-dewan lokal, yaitu Dewan Wilayah (Kabupaten) dan Dewan Kotamadya (Gemeenteraad). Oleh karena itu, sejak tahun 1905 timbullah kota-kota wilayah yang berdiri sendiri di Jawa seperti Batavia, Buitenzorg, Bandoeng, Cheribon, Malang, Surabaya, dan sebagainya (Handinoto & Paulus 1996:37).

horisontalisme renaissance dan lain-lain, digabung dalam satu bangunan (Sumalyo, 2003:531).10

Unsur yang memperlihatkan gaya neo-klasik, yakni denah bangunan yang secara keseluruhan berbentuk simetris persegi panjang atau bujur sangkar. Bentuk denah yang simetris mengakibatkan pembagian ruang-ruang yang simetris pula. Bangunan bergaya neo-klasik pada umumnya seperti bangunan bergaya Yunani dan Romawi yaitu memiliki tiang-tiang besar. Tiang-tiang ini tidak hanya terdapat pada muka bangunan saja tetapi terdapat pula pada bagian sampingnya.

Foto 2.1 Istana Wakil Presiden RI ( Attahiyyat, 1995:21)

Gaya neo-klasik di Batavia agak sederhana, bila dilihat dari mutu ornamen yang digunakan. Elemen klasik, yang sering dijumpai di Batavia yakni adanya pemakaian kolom order Dorik dan Tuscan (Heuken, 1982:218). Sebagai contoh gaya klasik pada bangunan di awal abad 20 yakni Istana Wakil Presiden, dahulu dipakai untuk rumah tinggal Wakil Perdana Menteri, terletak di Jalan Medan

10

Ada dua jenis bangunan Yunani secara garis besar menurut fungsinya, yang pertama kuil, Istana dan bangunan-bangunan religius maupun profan yang tidak berhubungan dengan agama. Bangunan jenis ini konsep dasarnya adalah menggunakan kolom dan balok, terkenal dengan sebutan order. Kemudian bentuk tersebut dibagi menjadi bagian-bagian yang baku yaitu: dasar (base), badan kolom (saft), kepala(capital). Arsitektur Romawi adalah turunan dari arsitektur Yunani, berprinsip pada bentuk horizontal dan vertikal. Pada zaman Romawi awal, kuil-kuil di Romawi memiliki tiang order, tidak berbeda dengan Yunani. Kemudian ada hal yang baru yaitu penggunaan bentuk-bentuk lingkaran, bagian dari lingkaran atau pelengkung (arch). Selanjutnya pelengkung dikembangkan kedalam bentuk tiga dimensional, sehingga berbentuk kubah (dome). Pada jaman Bizantin kubah maupun setengah kubah berkembang menjadi elemen utama. kemampuannya membuat bentangan lebar tanpa tiang di tengah, dimanfaatkan untuk membangun gereja ataupun bangunan profan lainnya (Sumalyo 2003: 524-527).

Merdeka Selatan No.6, Jakarta Pusat. Di bangun pada tahun 1920 dengan gaya arsitektur klasik (Attahiyyat, 1995:21).

2.1.2 Art and Crafts

Art & craft adalah gerakan disain yang muncul di akhir abad ke-19 di

Inggris oleh William Morris dan asosiasinya: memfokuskan diri pada pengerjaan tangan furnitur dan kelengkapan dekorasi seperti wallpaper, seni membuat ubin/genteng, dan seni membuat kaca dalam bentuk gaya yang natural (Bucher, 1996:26). Pengaruh gerakan ini pada bangunan di Batavia mungkin terlihat pada ukiran-ukiran yang khusus dibuat untuk suatu bangunan dengan mengerjakan material secara teliti dan halus (Heuken, 2008:41).

Foto 2.2 Gedung PLN Terletak di Jl. Muhammad Ikhwan Ridwan Rais No. 1 (Attahiyyat, 1995:19)

Pada perumahan Menteng penerapan detail dekoratif pada pintu, jendela dan lobang ventilasi menunjukkan kemiripan pola dan bahan, dipengaruhi semangat arts and craft, yang menjadi trend seni rupa masa awal Menteng, tahun 1910-an (Heuken, 2001:48). Contoh lain terdapat pada Gedung PLN terletak di Jl. Muhammad Ikhwan Ridwan Rais No. 1 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. Bangunan ini arsitekturnya merupakan perpaduan antara gaya art nouveau, art

2.1.3 Art Nouveau

Aliran ini bermula dari Prancis dan Belgia, meninggalkan ciri-ciri seni klasik yang realistis, natural dan statis dalam bentuk baru: Organik penyederhanaan bentuk tumbuh-tumbuhan, lengkungan-lengkungan, bergelombang seperti cemeti dan bentuk geometris lainnya (Sumalyo, 1997:21).

Art nouveau mewakili sebuah penolakan terhadap semangat historical11 dan secara sadar mencari suatu bentuk baru dan bentuk ini sebagai ekspresi dari periode modern12. Rumah dengan gaya art nouveau berusaha membuat material, struktur, dan dekorasi menyatu dengan setiap aspek yang menampakkan kekuatan dan nilai tinggi lainnya (Freeland, 1968:213).

Pada akhir abad XIX, aliran modernisme art-nouveau mulai menggunakan warna dan penyederhanaan bentuk dari elemen-elemen floral, dalam bentuk abstrak. Selain warna, dalam art nouveau juga digunakan baja tuang yang dibentuk melengkung-melengkung seperti cemeti, abstraksi batang-batang tanaman menyatu dalam konstruksi pada konsol dan balustrade (Sumalyo, 1997:490).

Pengaruh art nouveau pada bangunan di Batavia terlihat pada perpaduan

ornamen asimetris dipadukan dengan motif floral, kecenderungan tersebut tampak antara lain pada gedung Subden TNI di Jalan Medan Merdeka Barat no. 2, Sekolah Bruder S. Aloysius (1908) karya P.A.J.Moojen dibongkar 1977 dan di atas lahannya dibangun Menara Pertamina dan kantoor telefoondienst

koningsplein karya Ir. M.B. Tideman di tahun 1919 sekarang telah dibongkar

(Heuken, 2008:35).

11

Istilah historical ditujukan untuk menyebut berbagai gaya klasik Eropa meliputi gaya Yunani, Romawi, Bisantin, dan sebagainya.

12

Modern pada umumnya berarti ‘yang baru pada zaman tertentu’, yang modern hari ini (dari

modo = baru saja, belum lama;latin), besok sudah tidak lagi demikian. Maka, yang modern bersifat relatif (pada masa yang bersangkutan). Pada akhir abad ke-19, teknik dan industri berkembang pesat, maka arsitektur mau-tak-mau harus mencari cara memanfaatkannya dan menciptakan yang ‘baru’(Heuken, 2008:35). Pemikiran dan konsep-konsep modernisme lahir dari para tokoh praktisi dan akademikus dari sekolah-sekolah arsitektur. Di Perancis arsitektur modern berkembang dipelopori oleh Ecole des Beaux-At Paris, sebuah sekolah seni rupa dimana sejak tahun 1819 menyelenggarakan pendidikan arsitektur (Sumalyo, 1997:21).

Foto 2.3 Sekolah Bruder S. Aloysius di Jl. Medan Merdeka Timur (1908). (Heuken, 2008:18)

2.1.4 Amsterdam School

Periode sejarah arsitektur modern Belanda berkenaan dengan amsterdam

school meliputi sekitar tahun 1910 sampai dengan 1925 dan bersamaan dengan

berkembangnya seni di Eropa (Vriend, 1970:5). Bangunan dari aliran amsterdam

school biasanya dibuat dari susunan bata yang dikerjakan dengan keahlian tangan

yang tinggi dan bentuknya sangat plastis sekali: ornamen pahatan dan diferensiasi warna dari bahan-bahan asli (bata, batu alam, dan kayu) memainkan peranan penting dalam disainnya (De Wit, 1983:29).

Pengaruh amsterdam school di Hindia Belanda waktu itu boleh dikatakan

tidak terlalu besar. Pengaruh tersebut terutama terasa pada bangunan yang mengakomodasi keperluan dari penjajah dan sebagian kecil bangunan yang mengakomodasi masalah kontrol pada kota-kota besar di Jawa seperti Bandung, Batavia, dan beberapa kota besar lainnya. amsterdam school nampak terutama pada beberapa bangunan milik swasta dan pemerintah kolonial (Handinoto & Samuel, 2007:51).

Foto 2.4 Rumah Mewah di Jalan Diponogoro Unsur Amsterdam School Terlihat Pada Profil Plesteran

(Heuken, 2001:57)

Di Batavia salah satu kekhasan yang sering ditemukan adalah profil-profil plesteran yang memperindah dinding, kolom maupun unsur atau elemen rumah lainnya, salah satu contoh yakni rumah mewah di jalan Diponogoro unsur

amsterdam school terlihat pada profil plesteran. Kebiasaan seperti ini merupakan

salah satu ciri gaya arsitektur amsterdam school (1913-1930), yang memberikan perhatian khusus pada pengolahan permukaan dinding bata agar tampak menarik (Heuken, 2001:48).

2.1.5 Art Deco

Art deco merujuk pada suatu gerakan desain di masa antara kedua perang

dunia. Gerakan ini mempengaruhi antara lain seni visual seperti lukisan, grafik, film, mode pakaian, dan juga arsitektur, terutama ornamen dan interior (Heuken, 2008: 46). Art deco mempertahankan unsur ornamen, seperti halnya art nouveau, namun tampilannya lebih radikal seperti penerapan kembali gaya gothik yang dimodifikasi dengan bentuk geometris yang diolah kembali dengan warna-warna cerah (Sachari, 2009:94).

Pada masa kelahirannya, nama arsitektur berlanggam art deco itu belum ada, yang dikenal adalah istilah Modernistic atau Moderne, barulah di tahun 60-an

Bevis Hllier seorang sejarawan dan kritikus seni dari Inggris menggunakan istilah

art-deco dengan resmi (Raharjo, 2004:2). Sejak itu gejala-gejala, yang

sebelumnya dipandang sebagai ornamen berbagai gaya bangunan masa yang bersangkutan, diberi label art deco (Heuken, 2008: 46). Art deco memiliki ciri penggunaan ragam hias yang berupa gari-garis zig-zag, bentuk busur, persegi empat yang saling bertumpukkan dan pola-pola lempeng geometris.

Foto 2.5 Gedung Direktorat Jendral Perhubungan laut (Heuken, 1995:106)

Banyak arsitek Belanda di Indonesia yang juga menerapkan gaya art deco, hal tersebut disebabkan karena gaya ini amat populer pada waktu itu (Sachari, 2009:94). Sebagai contoh adalah gedung Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang terletak di Jalan Medan Merdeka Timur, dibangun tahun 1918. Detail facade seperti lekukan-lekukan menciptakan garis hitam bayangan matahari, ornamen seperti ini sejak tahun 1966 disebut gaya art deco (Heuken: 2008:104).

2.1.7 De stijl

De stijl adalah sebuah kelompok arsitek Belanda dan seniman yang

tumbuh diantara 1917 dan 1931. Menekankan pada kesederhanaan, garis lurus dan bentuk yang bersudut persegi empat untuk menciptakan kesatuan positif. Rancangannya dengan atap datar, bentuk geometrik, warna-wana dasar dan pemikiran rasional (Philips, 1999:72).

Foto 2.6. Rumah di Jalan Banyumas No.5 (Menteng). (Heuken, 2000:63)

Di Batavia sebagai contoh adalah rumah di Jl. Banyumas No.5 (Menteng), gaya bangunan ini menampakkan pengaruh aliran arsitektur modern pada awal abad ke-20, yaitu aliran de stijl (Heuken, 2001:63). Pada bangunan ini atap merupakan plat beton mendatar. Bentuk bangunan bersudut persegi empat, dengan warna dasar yakni putih polos. Kekhasannya terlihat melalui garis-garis kaku serta ketebalan dinding yang menggunakan bahan beton.

2.2 Riwayat Biro Arsitek Hulswit, Fermont & Ed. Cuypers

Biro arsitek Hulswit, Fermont & Ed. Cuypers merupakan satu dari beberapa biro arsitek yang bekerja di Hindia Belanda.13 Biro inilah yang merancang dan membangun Panti Asuhan Vincentius Putra, Jakarta. Karya lainnya dari biro tersebut tersebar di beberapa kota besar di Hindia Belanda seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Surakarta, Yogyakarta, Makasar, dan juga

13

Beberapa biro tersebut yakni, AIA (algemeen ingineurs en architecten ) adalah sebuah biro umum sipil dan arsitektur didirikan pada tahun 1916. Para insinyur yang tergabung didalamnya yakni F.J.L. Ghysels, Hein Avon Essen dan F. Stlitz. AIA tidak saja merancang bangunan tetapi sekaligus sebagai kontraktor. Hasil karya biro ini yang terdapat di Batavia seperti Stasiun Kota(1929), kantor KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij) di Koningsplein sekarang jalan Medan Merdeka dan lain sebagainya (Sumalyo,1995:204-206). Berikutnya adalah biro arsitek Job & Spij merupakan biro arsitek sekaligus juga sebagai pelaksana. Hampir seluruh karya dari biro ini berada di Surabaya diantaranya yakni, Gereja De Vrije Katholike Kerk terletak di Jalan Serayu dibangun pada tahun 1923, Museum Empu Tantular dahulu dipakai sebagai kediaman pejabat

Javasche Bank dibangun tahun 1921 terletak di Jalan Taman Mayangkara, dan lain sebagainya

Medan.14 Penamaan biro ini berdasarkan pada para arsitek yang tergabung didalamnya yakni Maurius J. Hulswit, Fermont dan Eduard Cuypers.

M.J. Hulswit adalah arsitek tamatan Kunstniverheidschool Quellinus (sekolah seni rupa Quellinus) di Amstedam. Pada tahun 1876 ia bekerja di firma arsitektur milik P.J.H. Cuypers (Paman dari Eduard Cuypers yang nanti menjadi rekan kerjanya). Di Belanda ia terlibat dalam pembangunan Rijkmuseum Amsterdam dimana Eduard Cuypers turut serta didalamnya, disamping itu Hulswit juga mengajar di Sekolah Seni Rupa Quellinus.

Pada tahun 1880 ia pergi ke Hindia Belanda selama lima tahun, kemudian pada tahun 1890 ia kembali lagi ke Hindia Belanda. Ia sempat menetap di Surabaya sampai tahun 1895 sesudah itu, ia pindah ke Batavia yang kemudian mendirikan biro arsitek bersama rekan-rekannya. Sebelum tergabung ke dalam biro, ia merancang Gereja Katedral (1901) bergaya neo-gothic15 di daerah yang dulu bernama Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng), Batavia. Aspek-aspek utama rancangannya antara lain adalah pemakaian menara-menara dengan konstruksi baja.

Gambar 2.1. Arsitek Maurius J.Hulswit

( Handinoto, 1996:187)

Pada tahun 1908 Hulswit bergabung mendirikan suatu biro arsitek dengan teman lamanya dari Amsterdam, yaitu Eduard Cuypers. Dia adalah keponakan

14

Sebagai contoh karya biro ini di Medan yakni gedung Javasche Bank dibangun antara tahun 1908-1909, Di Bandung yakni kantor NHM (Nederlandsche Handel Matschappij) terletak di Jalan Kantor Pos Besar, bangunan NHM juga terdapat di Makasar yakni dibangun pada tahun 1912 berada di Jalan Nusantara. Di Surabaya salah satu karya biro ini yaitu kantor HVA (Handelsvereniging Amsterdam) dibangun tahun 1910 berlokasi di Jalan Merak.

15

Neo-gothic merupakan gaya dalam arsitektur yang mengacu pada bentuk gothic, berkembang pada pertengahan abad ke-19 sampai awal abad ke- 20.

dari P.J.H. Cuypers, tokoh utama kebangkitan kembali arsitektur Belanda. Eduard Cuyper pada mulanya juga bekerja pada perusahaan pamannya tersebut. Bahkan pada tahun 1876 ia juga ikut membantu pamannya dalam pembangunan

Rijkmuseum di Amsterdam. Dalam pengerjaan proyek ini, ia bertemu dengan

M.J. Hulswit pertemuan tersebut rupanya mempunyai arti yang sangat besar bagi sejarah arsitektur kolonial Belanda di Indonesia (Handinoto, 1996:156).

Pada tahun 1878 Ed. Cuypers sudah memulai karirnya sendiri, lepas dari perusahaan pamannya. Sesudah bekerja beberapa tahun dengan gaya neo-gothic yang diwarisi dari pamannya, sekitar tahun 1900 karya-karyanya mulai terpengaruh oleh gaya art & craft. Gaya tersebut juga diterapkan pada kantonya di Amsterdam.

Hubungannya dengan Indonesia dimulai dari teman dekatnya G. Vesseris seorang ahli hukum dari Amsterdam yang pada tahun 1906 di tunjuk menjadi presiden dari Javasche Bank di Batavia. Pada tahun 1908 Javasche bank memperluas jaringan kantor pusatnya yang ada di Batavia dengan membuka cabang diberbagai kota di Hindia Belanda seperti Cirebon, Semarang, Surabaya dll. Ed. Cuypers mendapat kepercayaan untuk merancang gedung Javasche Bank. Perancangan bangunan Javasche bank pada awalnya dikerjakan di kantornya di Amsterdam seperti kantor pusatnya yang ada di Batavia, kantor cabang di Medan (1907) dan cabang Makasar (1907).

Gambar 2.2 Sketsa Dari Wajah Eduard Cuypers ( Handinoto, 1995:159)

Pada tahun 1908 Ed. Cuypers untuk pertama kalinya melakukan perjalanan ke Hindia Belanda dan pada tahun itulah ia memutuskan untuk mendirikan biro arsitek di Hindia Belanda bersama teman lamanya di Amsterdam yaitu M.J. Hulswit. Pada tahun 1910 di kantor tersebut masuk seorang arsitek AA. Fermont sehingga kantornya bernama Niv. Architecten-Ingenieurs burreau Hulswit en

Fermont te Weltevreden Ed. Cuypers te Amsterdam. Kantor tersebut kemudian

tercatat sebagai kantor arsitektur yang terbesar di Hindia Belanda. Hulswit meninggal pada tahun 1921. Akibat meninggalnya Hulswit, kantornya berubah nama menjadi Fermont te Weltevreden en ed. Cuypers te Amsterdam. Fermont meninggal tahun 1954, kantor tersebut kemudian bubar (Handinoto dan Samuel, 2007:53).

Bangunan yang dihasilkan biro ini selama berkarya dari tahun 1910 sampai dengan 1954 sangat bervariasi. Menurut Yulianto Sumalyo (1995:224) bila mengamati bangunan-bangunan hasil karya biro ini maka akan terlihat adanya suatu “evolusi” dalam arsitekturnya, yakni proyek yang dibangun tahun 1910 an, lebih banyak berciri klasik Eropa dalam ornamen maupun elemen-elemen bangunannya. Kemudian periode berikutnya mulai terlihat adanya percampuran antara unsur-unsur klasik modern. Selanjutnya pada tahun 1930 an bangunan-bangunannya lebih banyak dipengaruhi modernisme. Meskipun berubah-ubah tetapi karya biro ini tidak pernah meninggalkan bentuk penyesuaian terhadap iklim tropis.

2.3 Sejarah Panti Asuhan Vincentius Putra

Panti Asuhan Vincentius Putra dirancang oleh biro arsitek Hulswit & Cuypers dan dibangun pada tahun 1915. Bangunan Panti Asuhan ini bukan merupakan satu-satunya yang terdapat di Batavia, akan tetapi jauh sebelum bangunan ini berdiri beberapa literatur menyebutkan adanya sejumlah bangunan panti asuhan baik dari abad ke 17 sampai dengan abad 19 M. Boleh jadi memang ketika itu fungsi bangunan panti asuhan sangat dibutuhkan sebagai salah satu dari perangkat kota bagi bangsa Eropa di Hindia Belanda.

Dalam sejarah, di Batavia untuk pertama kalinya rumah yatim piatu didirikan secara sederhana pada tahun 1629 yaitu pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Jacques Specx. Rumah panti asuhan ini dikelola oleh para diakon (pelayan) Gereja Protestan berada di Jalan Kaaimansgracht, kini Jl. Kemukus. Kemudian rumah sederhana ini diganti dengan gedung baru yang konstruksinya terbuat dari batu yang dapat menampung puluhan anak pada tahun 1639 (Heuken, 2005:1).

Pada tahun 1662 dibangun rumah yatim piatu baru yang besar di Jl. Orpa (dari kata Portugis orfan, artinya anak yatim piatu) kemudian berganti nama menjadi jalan Roa Malaka II. Dalam weeshuis ini tinggal dua puluh sampai tiga puluh anak Eropa dan hampir sama banyaknya anak campuran atau Indo yang lahir di luar perkawinan. Selain itu tinggal pula kurang lebih sepuluh orang lanjut usia dan dua puluh lima budak yang sebagian besar wanita.

Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Leonard du Bus de Gisignies (1826-1830) terjadi penutupan rumah yatim piatu. Hal ini dilatarbelakangi oleh keadaan kota Batavia yang saat itu sudah tidak sehat lagi dengan angka kematian yang tinggi. Sehinggga dilakukanlah tindakan-tindakan penyehatan ibukota Batavia, diantaranya yang dilakukan antara lain beberapa gracht (kanal) dan parit ditutup sehingga air di kanal-kanal dan parit lainnya dapat mengalir lebih deras. Rawa-rawa dan genangan air dikeringkan, serta tempat menyamak kulit dan pembantaian hewan dipindahkan keluar kota. Penduduk kota disarankan untuk pindah ke daerah yang lebih tinggi atau daerah pedalaman yang lebih sejuk, seperti yang sudah dimulai pada masa pemerintahan Deandles.

Penutupan rumah yatim piatu ini juga dikarenakan bahwa banyak anak yatim piatu yang terlantar ditambah lagi dengan keadaan kota Batavia yang tidak sehat, sementara itu rumah tidak memadai lagi untuk menampung, akhirnya rumah lama ditutup dan untuk sementara waktu anak-anak dipindahkan ke Semarang.

Foto 2.7 Bangunan Panti Asuhan Parapattan

(Sumber: http//www.helperkerk.nl/zending_Indonesie.html diakses bulan Februari 2008)

Kemudian baru pada tahun 1834 Gereja milik orang Inggris mulai merintis mendirikan weezengestich (rumah untuk menampung orang tidak waras) di Jln. Prapatan yang juga menampung anak-anak yatim piatu. Kemudian dipindah ke bangunan, yang kini dipakai oleh lembaga Administrasi Negara di Jl. Veteran tahun 1854.

Pada tahun 1844 dibuka weeshuis luas di Jl. Gajah Mada, yang kini menjadi Gedung Arsip Nasional. Rumah mewah bekas kediaman Reiner de klerk ini dibeli oleh College van der Hervormde Gemeente (Dewan Gereja Jemaat Pembaharuan) pada tahun 1844. Rumah yang baru dibeli ini diperuntukkan sebagai gereja dan rumah yatim piatu. Rumah tersebut pada waktu itu banyak mengalami perubahan, diantaranya yakni bagian depan ditambah dengan ruang gaya Yunani untuk gereja dan panti asuhan di bagian belakang bangunan.

Foto 2.8 Gedung Arsip Nasional (Siswadhi & Mary, 1988:150)

Dewan gereja kemudian merasa tempat itu kurang cocok lagi untuk gereja dan rumah yatim piatu, karena dalam waktu itu makin banyak orang Cina dan Arab membangun rumah di daerah Molenvliet (Siswadhi & Mary, 1988:150). Pendapat lain menyatakan bahwa dikarenakan pembiayaan pengelolaan rumah yang terlampau besar bagi pihak gereja. Akhirnya gedung tersebut dijual kepada pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1900, kemudian penambahan ruang yang dilakukan sebelumnya itu oleh pemerintah Hindia Belanda dibongkar kembali. Kurang lebih dua puluh lima anak dipindahkan untuk sementara waktu ke beberapa rumah sederhana di kompleks yang kini dipakai oleh Galeri Nasional di Jl. Merdeka Timur. Tempat ini pun akhirnya ditutup dan anak-anak yatim piatu dititipkan pada keluarga yang bersedia membesarkan mereka tahun 1915.

Berikutnya adalah Panti Asuhan Dorkas terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 25, Jakarta Pusat. Panti Asuhan ini awalnya didirikan pada bulan April tahun 1888 oleh ibu-ibu orang Belanda yang sebagian besar anggota dari gereja Gereformeed dengan mendirikan perkumpulan Dorkas untuk menolong keluarga-keluarga Indo-Eropa yang hidup miskin di kampung-kampung ketika itu. Tinggalan bangunan Panti Asuhan tersebut sudah tidak terlihat lagi, yang ada hanya bangunan baru. Panti Asuhan ini bernaung dibawah Yayasan Sosial Karya kasih GKI Kwitang.

Dari beberapa rumah panti asuhan yang dijelaskan diatas, tinggalan bangunannya sudah tidak dapat dijumpai lagi, adapun tinggalan bangunan yang masih berdiri seperti Gedung Arsip merupakan bangunan yang beralih fungsi yang dijadikan panti asuhan, meskipun demikian setidaknya bangunan ini menjadi saksi dari peran panti asuhan di wilayah itu.

Baru ketika awal abad ke-20 bangunan yang diperuntukan untuk panti asuhan didirikan yaitu pada tahun 1915 dibawah naungan Perhimpunan Vincentius. Berdirinya Perhimpunan Vincentius terjadi pada tanggal 13 Agustus tahun 1855 M, diprakarsai oleh Pastor Katedral Henricus Van der Grintren dengan mengundang beberapa tokoh awam guna mendirikan Vereeniging van den H.

Vincentius a Paulo (Perhimpunan Vincentius dari Paul) untuk memelihara

semangat cinta kasih dengan mengamalkan tugas-tugas Kristiani dan pembuatan amal khususnya dalam membantu anak yatim piatu (Heuken, 2007:79).

Pendirian bangunan ini bermula pada tahun 1910 yakni ketika sebidang tanah luas di Jl. Kramat Raya dibeli oleh Perhimpunan Vincentius, kemudian pihak perhimpunan mendirikan bangunan pertama untuk menampung anak-anak. Lima tahun kemudian disusul oleh bangunan modern yang dirancang dan dibangun oleh biro Hulswit & Cuypers (Heuken, 2005:5).

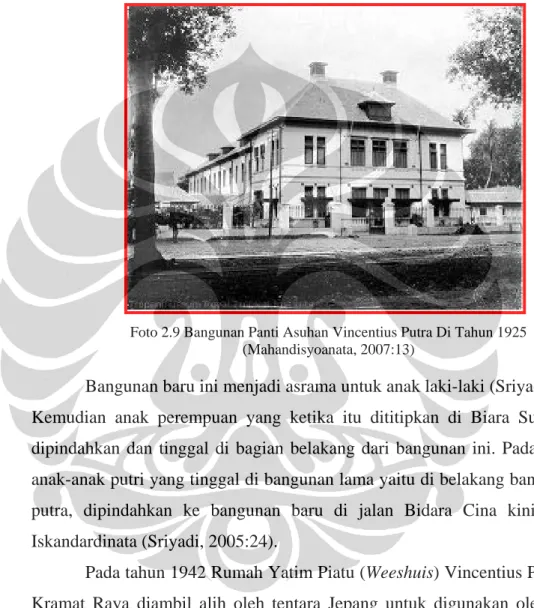

Foto 2.9 Bangunan Panti Asuhan Vincentius Putra Di Tahun 1925 (Mahandisyoanata, 2007:13)

Bangunan baru ini menjadi asrama untuk anak laki-laki (Sriyadi, 2005:24). Kemudian anak perempuan yang ketika itu dititipkan di Biara Suster Ursulin dipindahkan dan tinggal di bagian belakang dari bangunan ini. Pada tahun 1938 anak-anak putri yang tinggal di bangunan lama yaitu di belakang bangunan untuk putra, dipindahkan ke bangunan baru di jalan Bidara Cina kini Jalan Otto Iskandardinata (Sriyadi, 2005:24).

Pada tahun 1942 Rumah Yatim Piatu (Weeshuis) Vincentius Putra di Jalan Kramat Raya diambil alih oleh tentara Jepang untuk digunakan oleh Romusha. Sebagian anak di tampung di Jalan Nusantara, Jalan Pos dan di Rumah Yatim Piatu Prapatan di Jalan Veteran. Pada tahun 1945 Jepang kalah perang dan gedung-gedung dikembalikan tahun 1946 dalam keadaan kotor dan rusak (Sriyadi, 2005:24).

Sampai pada masa akhir pemerintahan kolonial, mayoritas penghuni panti asuhan ini adalah anak Indo sesuai dengan tujuan para pendiri Yayasan Vincentius pada pertengahan abad ke-19. Kemudian kebijakan ini diubah pada

tanggal 26 Februari 1946 dengan memperbolehkan semua anak yang membutuhkan pertolongan diterima di panti asuhan ini.

2.3.1 Organisasi Kelembagaan

Rumah yatim piatu/bangunan panti asuhan pada umumnya dikelola oleh yayasan milik gereja. Dewan gereja serta dewan yatim piatu merupakan dua badan istimewa khas dari oud Batavia16. Dewan gereja memberi izin atas kegiatan gereja-gereja dan sekolah-sekolah. Dewan yatim piatu mengurus harta kekayaan orang-orang yang meninggal tanpa meninggalkan surat wasiat dan memakai hasil penjualan atau bunga pinjaman untuk menjalankan rumah yatim piatu (panti asuhan) (Hanna, 1988:87).

Panti Asuhan Vincentius Putra ini berada dibawah naungan Perhimpunan Vincentius. Pada permulaannya Perhimpunan Vincentius Jakarta didirikan pada rapat pengurus pertama tanggal 29 Agustus 1855 dengan nama Dana Bantuan Santo Vincentius a Paulo di Batavia. Pada tahun 1909 diubah menjadi Batavia Vincentius Vereeniging oleh pimpinan gereja katolik Mgr. Pm. Vrancken (Vikaris Apostolik17Jakarta). Tujuan utama pendirian saat itu adalah untuk membantu anak-anak keturunan Belanda (Indo-Eropa) yang menjadi masalah sosial di masyarakat. Usaha sosial ini, awalnya lebih bersifat home-care saja yakni menitipkan anak-anak tersebut untuk sementara waktu kepada keluarga yang mampu. Hal tersebut dikarenakan Perhimpunan Vincentius Jakarta saat itu belum memiliki rumah sendiri. Sampai akhirnya pada tahun 1910 pihak yayasan membeli tanah dan membangun sebuah rumah berlokasi di Jalan Kramat Raya No. 34. Kemudian pada tahun 1915 mendirikan bangunan besar yang diperuntukan bagi anak laki-laki, bangunan ini dirancang oleh biro arsitek Hulswit, Fermont & Cuypers. Perubahan nama dengan kata ”Putra” dikarenakan terjadi pemisahan manajemen dengan para suster Ursulin (OSU) yang mengasuh dan kemudian mengelola panti asuhan untuk putri di tahun 1939.

16

Oud Batavia atau kota lama, sebutan ini untuk membedakan dengan niew Batavia yakni Weltevreden yang merupakan pemekaran wilayah Batavia di bagian Selatan.

17

Vikaris apostolik merupakan suatu tahapan di dalam katolik untuk ke jenjang keuskupan. Dimulai dari seorang pefek apostolik adalah seorang imam, yang diangkat oleh Paus sebagai gembala di dalam suatu daerah yang memberikan harapan tidak lama lagi berkembang menjadi vikariat apostolik dan kemudian keuskupan, yaitu suatu gereja partikular yang sanggup berdiri sendiri. Lihat Heuken (2007:50).

2.3.2 Kondisi Bangunan

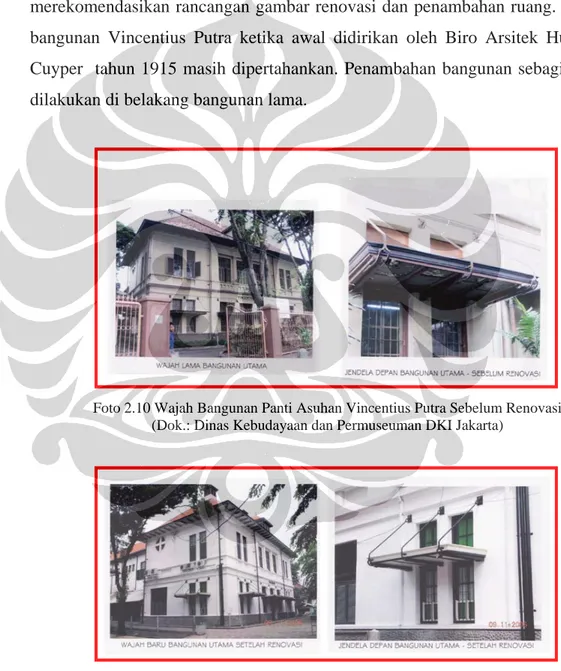

Saat ini bangunan tersebut merupakan bagian dari kompleks Panti Asuhan dengan luas 3,15 hektar. Terdiri dari bangunan lama Panti Asuhan Vincentius Putra yang didirikan tahun 1915, berada dekat/berhadapan dengan jalan Kramat Raya, Jakata Pusat. Bangunan Vincentius Putra telah direnovasi pada tahun 2007 dibawah pengawasan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman. Dinas ini memberikan arahan untuk tidak mengubah bentuk aslinya dengan merekomendasikan rancangan gambar renovasi dan penambahan ruang. Keadaan bangunan Vincentius Putra ketika awal didirikan oleh Biro Arsitek Hulswit & Cuyper tahun 1915 masih dipertahankan. Penambahan bangunan sebagian besar dilakukan di belakang bangunan lama.

Foto 2.10 Wajah Bangunan Panti Asuhan Vincentius Putra Sebelum Renovasi (Dok.: Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta)

Foto 2.11 Wajah Bangunan Panti Asuhan Vincentius Putra Sesudah Renovasi (Dok.: Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta)

2.4 Deskripsi Bangunan Panti Asuhan (Weeshuis) Vincentius Putra

Deskripsi bertujuan untuk menyusun data mengenai bangunan yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, deskripsi ini dimaksudkan untuk memudahkan ke tahap selanjutnya yakni analisis. Deskripsi bangunan dimulai dari lokasi keberadaan bangunan, bentuk umum, tampak luar (meliputi tampak muka, samping kiri dan samping kanan bangunan), denah dan kemudian menjelaskan secara cermat tiap-tiap ruangan dari lantai satu sampai dengan lantai 2.

2.4.1 Bentuk Umum

Foto 2.12 Foto Udara Bangunan Lama Panti Asuhan Vincentius Putra Tampak Pada Garis Berwarna Biru

(Sumber:http//www.Googleearth.com diakses tanggal 1 juli 2009)

Bangunan Panti Asuhan (Weeshuis) Vincentius Putra saat ini berada dalam satu kompleks Panti Asuhan yang terdiri dari bangunan lama Panti Asuhan, gereja, kantor, sekolah SD, SMP, dan STM serta mess pegawai. Bangunan lamanya berada di depan berhadapan dengan Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Bangunan ini menghadap arah timur laut memiliki halaman depan yang tidak begitu luas karena berdekatan dengan Jalan Raya sedangkan halaman belakang bangunan cukup luas dapat digunakan untuk aktifitas oleh raga seperti bermain bola dan lain sebagainya. Bangunan mempunyai bentuk kokoh dan tinggi, memiliki banyak jendela pada tampak depan dan sisi bangunan. Pintu masuk berdaun pintu ganda di bagian atasnya terdapat tritisan. Temboknya berwarna putih, sedangkan pintu dan jendela berwarna hijau.

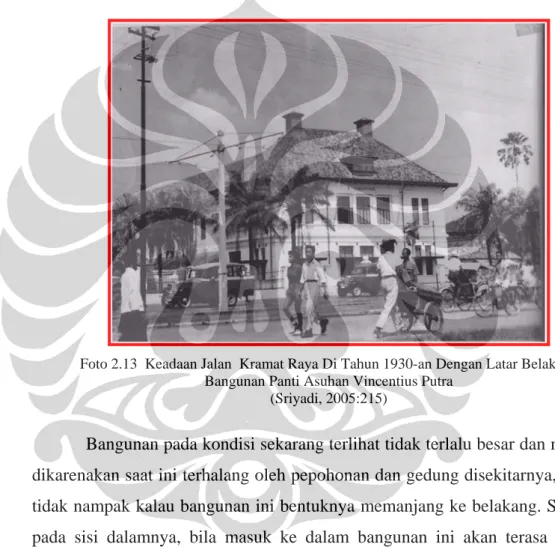

Foto 2.13 Keadaan Jalan Kramat Raya Di Tahun 1930-an Dengan Latar Belakang Bangunan Panti Asuhan Vincentius Putra

(Sriyadi, 2005:215)

Bangunan pada kondisi sekarang terlihat tidak terlalu besar dan mencolok, dikarenakan saat ini terhalang oleh pepohonan dan gedung disekitarnya, sehingga tidak nampak kalau bangunan ini bentuknya memanjang ke belakang. Sedangkan pada sisi dalamnya, bila masuk ke dalam bangunan ini akan terasa bangunan seakan terbagi dua yakni bagian depan yang sedikit melebar dipisahkan oleh lorong dengan bagian tengah bangunan yang memanjang ke belakang. Lorong tersebut menghubungkan kedua galeri/gang disepanjang ruang-ruang yang berderet di sisi kanan dan kiri bangunan.

Bangunan ini memiliki dua lantai, untuk menuju ke lantai dua harus melalui tangga naik yang berada di sisi barat daya dari lorong bangunan, anak tangganya dilapisi papan kayu berjumlah 30. Pada lantai kedua pintu dan jendela hampir sama banyaknya dengan pintu dan jendela pada lantai satu. Sedangkan atap bangunan merupakan atap hip18 menyambung dengan atap pelana yang memanjang ke belakang. Pada atap bangunan bagian depan, terdapat 2 cerobong asap semu dan satu buah dormer19.

2.4.2 Tampak Muka

Gambar 2.3 Tampak Muka Bangunan Dengan Skala 1:200

(Dok.:Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Tahun 2007, Telah Diolah Kembali)

Lebar muka bangunan kurang lebih berukuran 49 meter. Muka bangunan menghadap timur laut, memiliki sayap bangunan di sisi kiri dengan lebar 52 m. Pada bagian atap tampak muka terdapat dua cerobong asap semu terletak di kedua ujung bumbungan atap dan satu dormer/ tingkap pada bagian tengah sisi depan atap. Pada dinding muka bangunan terdapat satu buah pintu dan 13 jendela berjalusi terdiri dari lantai satu: 4 jendela berdaun tunggal dan 2 jendela berdaun ganda. Lantai dua: 4 jendela berdaun tunggal dan 3 jendela berdaun ganda. Pada lantai 1 bagian atas pintu dinaungi oleh tritisan datar yang ditahan oleh kabel dengan pengait (hook luifel). Pada dinding bagian bawah muka bangunan terdapat pemakaian batu alam sampai ke bagian sisi kiri dan kanan bangunan.

18

Atap hip merupakan sebuah atap yang pada sisi-sisinya memiliki lereng, membentuk seperti piramida dengan dasarnya berbentuk persegi (Bucher, 1996:233).

19

Dormer adalah jendela vertikal pada posisi proyeksi tegak luus dari atap miring (Sumalyo, 2003: 542).

2.4.3 Tampak samping kanan

Gambar 2.4 Bangunan Tampak Samping Kanan Dengan Skala 1:200 (Dok.: Dinas Kebudayaan Dan Permuseuman Tahun 2007, Telah Diolah Kembali)

Bangunan tampak samping kanan memiliki panjang 80 meter. Pada lantai pertama terdapat galeri/gang dilengkapi dengan adanya atap untuk menghindari tampias air hujan. Pada sepanjang galeri berjajar ruangan-ruangan dengan pintu dan jendela berjalusi. Lantai 2 tampak samping kanan didominasi oleh jendela berjalusi berdaun ganda berjumlah 15 dan lubang ventilasi berjumlah 42.

2.4.4 Tampak Samping Kiri

Gambar 2.5 Bangunan Tampak Samping Kiri Dengan Skala 1:200 (Dok.: Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Tahun 2007, Telah Diolah Kembali)

Pada bangunan tampak samping kiri memiliki panjang 80 m, lantai 1 dan 2 memiliki galeri/gang. Pada lantai satu galeri ditopang oleh 9 tiang berbentuk balok persegi panjang berukuran kurang lebih panjang 3,4 m dan lebar 0,45 m, disela antar tiang terdapat frame panil kaca menempel pada bagian atas tiang, tiap sela antar tiang panil kacanya berjumlah 16 panil. Ruangan yang sejajar pada galeri ini berjumlah 12 ruangan.

2.4.5 Denah Bangunan

Secara horizontal atau tampak atas, bangunan Panti Asuhan (Weeshuis) Vincentius Putra memperlihatkan denah bangunan berbentuk persegi panjang ditambah dengan adanya sayap bangunan memanjang ke arah barat laut dilengkapi dengan pintu gerbang berdaun pintu ganda untuk masuk ke halaman samping (Barat laut) bangunan. Denah bangunan terdiri dari dua lantai, dengan ukuran denahnya: lantai pertama panjang 80 m dan lebar 49 m, lantai kedua panjangnya 80 dan lebar 22 m.

2.4.6 Lantai Pertama

Secara keseluruhan lantai pertama terdiri dari 24 ruangan, diantaranya 5 ruangan berada pada sisi bagian depan bangunan, ruangan yang menghadap Galeri/gang sisi kanan (tenggara) berjumlah 7 ruangan dan ruangan yang menghadap galeri/gang sisi kiri (barat laut) yakni 12 ruangan.

2.4.6.1 Ruang 1

Ruang 1 memiliki panjang 8 m dan lebar 6,4 m. Pada ruangan ini dapat dijumpai meja dan kursi antik yang berada di sisi selatan ruangan. Meja dan kursi ini tampak terawat dengan baik, meja dan kursi lainnya nampak didekat dinding sisi timur laut. Di ruang ini pula terdapat pintu yang merupakan akses utama keluar masuknya penghuni panti asuhan.

Foto 2.14 Tampak Bagian Dalam Ruang 1 dan Kursi Serta Meja (Dok.:Idham Maulana, 2008)

Pintu utama ini berwarna hijau berdaun pintu ganda dengan bingkai kaca pada masing-masing daunnya berjumlah 6, daun pintu terbuat dari papan kayu masing-masing daun pintu berukuran panjang 2,5 m dan lebar 1 m. Di atas pintu dilindungi oleh tritisan datar yang ditahan dari atas oleh kabel. Tritisan ini juga melebar pada atas jendela bagian depan bangunan. Jendela tersebut memiliki panjang 1,8 m dan lebar 0,77 m, masing-masing daun jendela memiliki 6 buah bingkai kaca, jendela ini dilindungi oleh jeruji besi pada bagian luarnya.

Foto 2.15 Tampak Pemakaian Tritisan Pada Muka Bangunan Lantai 1. (Dok.:Idham Maulana, 2008)

2.4.6.2 Ruang 2

Ruang ini memiliki panjang 6,2 m dan lebar 6 m, terletak pada sisi tenggara dari ruang 1. Pintu pada ruangan ini berdaun pintu ganda dilengkapi dengan fanlight yang kacanya berwarna biru, fanlight20 ini dilindungi oleh jeruji besi yang dihias dengan ornamen. Pada masing-masing daun pintu terdapat bingkai kaca berjumlah 6. Pintu pada ruangan ini terdapat dua buah yakni satu pintu menghadap ruang 1 dan pintu lainnya berada sisi barat daya langsung terhubung dengan ruang 4.

Pada ruangan ini terdapat dua jendela pada sisi timur laut (muka bangunan) dan sisi tenggara, dengan daun jendelanya memiliki panjang 1,8 dan lebar 0,76 m. Pada jendela tersebut masing-masing memiliki 6 buah bingkai kaca,

20

Sebuah pembuka berada di atas jendela ataupun pintu bertujuan sebagai pengontrol cahaya maupun masuknya udara (Bucher, 1996:176).

jendela ini bagian atasnya juga dilindungi oleh sebuah tritisan datar yang ditahan dari atas oleh kabel.

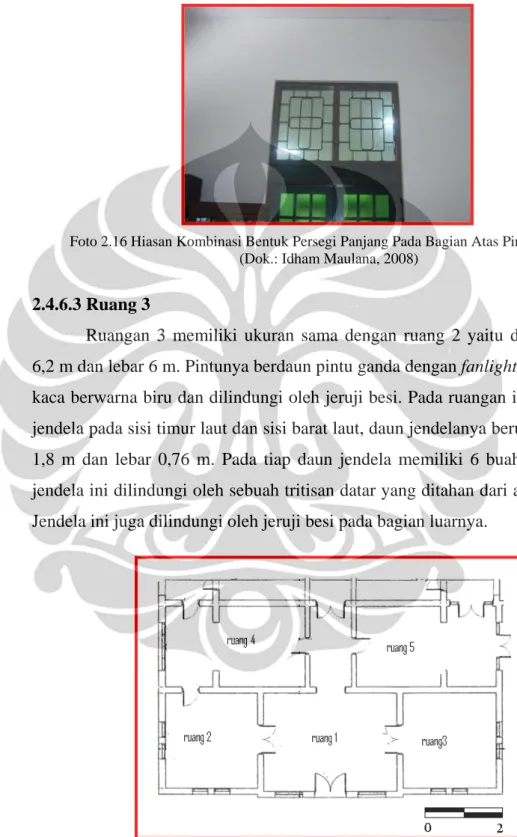

Foto 2.16 Hiasan Kombinasi Bentuk Persegi Panjang Pada Bagian Atas Pintu Ruang 2 (Dok.: Idham Maulana, 2008)

2.4.6.3 Ruang 3

Ruangan 3 memiliki ukuran sama dengan ruang 2 yaitu dengan panjang 6,2 m dan lebar 6 m. Pintunya berdaun pintu ganda dengan fanlight yang memiliki kaca berwarna biru dan dilindungi oleh jeruji besi. Pada ruangan ini terdapat dua jendela pada sisi timur laut dan sisi barat laut, daun jendelanya berukuran panjang 1,8 m dan lebar 0,76 m. Pada tiap daun jendela memiliki 6 buah bingkai kaca, jendela ini dilindungi oleh sebuah tritisan datar yang ditahan dari atas oleh kabel. Jendela ini juga dilindungi oleh jeruji besi pada bagian luarnya.

Gambar 2.6 Denah Ruang 1-5 Dengan Skala 1:200

2.4.6.4 Ruang 4

Ruangan ini berukuran panjang 9 m dan lebar 5,2 m. Memiliki tiga buah pintu, pertama berhadapan dengan ruang 5, pintu kedua berada pada dinding sisi timur laut yang dapat langsung terhubung dengan ruang 2 dan pintu pada dinding sisi barat laut yang langsung terhubung dengan galeri/gang sisi tenggara. Pintu pada ruangan ini tidak berdaun ganda, daun pintunya berukuran panjang 2,7 m dan lebar 0,9 m. Jendela pada ruangan ini merupakan jendela jalusi21 terletak pada dinding sisi tenggara. Jendela tersebut berdaun ganda diapit sisi kanan dan kirinya dengan jendela berdaun tunggal, masing-masing daun jendela berukuran panjang 1,5 m dan lebar 0,7 m, memiliki fanlight yang dilindungi oleh jeruji besi.

Foto 2.17 Jendela Pada Dinding Sisi Tenggara Ruang 4 (Dok.:Idham Maulana, 2008)

2.4.6.5 Ruang 5

Ruang ini berhadapan dengan ruang 4, dengan ukuran panjang 7 m dan lebar 3,4 m. Pada ruangan ini terdapat tiga buah pintu, yang pertama menghadap ruang 4, berdaun pintu tunggal berukuran panjang 2,5 m dan lebar 1 m. Kedua berada pada dinding sisi utara, pintunya berdaun pintu ganda dengan ukuran panjang 2,4 m dan lebar 0,8 m. Pintu tersebut diapit oleh jendela di kiri dan kanannya. Ketiga, pintu yang terhubung langsung dengan galeri. Pintunya

21

Jendela jalusi adalah jendela yang berbentuk empat persegi panjang dan daun jendelanya terbuat dari bilah-bilah kayu yang posisinya mendatar dan tersusun secara vertikal.

berdaun pintu ganda dengan ukuran panjang 2,4 m dan lebar 0,8 m diapit oleh dua buah jendela, fanlight pada pintu ini berbentuk setengah lingkaran.

Foto2.18 Pintu Pada Ruang 5 Dapat Terhubung Dengan Galeri Sisi Barat Laut (Dok.: Idham Maulana, 2008)

2.4.6.6 Galeri22

Pada bangunan, terdapat galeri/gang yang menglilingi bagian bangunan yang memanjang ke belakang. Sehingga seolah-oleh bagian depan bangunan yang terdiri dari 5 ruangan terpisahkan oleh galeri disisi timur laut dengan bagian bangunan yang memanjang ke belakang. Galeri yang mengelilingi sebagian bangunan merupakan lorong panjang dimana pada sisi kiri (barat laut) dan kanan (tenggara) terdapat ruangan-ruangan yang berderet dengan pintu masuknya menghadap galeri.

22

Penamaan istilah galeri pada bangunan yang memiliki gang disepanjang ruang-ruang yang berderet mengacu pada buku karangan Handinoto (1996:173).

2.4.6.7 Galeri Kiri (Barat Laut) Bangunan

Galeri sisi kiri bangunan memiliki panjang 71 m. Galeri ini ditopang oleh 9 tiang berbentuk balok persegi panjang berukuran kurang lebih 3,4x0,45 m, disela antar tiang terdapat frame panil kaca menempel pada bagian atas tiang, tiap sela antar tiang panil kacanya berjumlah 16 panil. Ruangan yang sejajar pada Galeri ini berjumlah 12 ruangan.

Foto 2.19 Galeri Sisi Kanan (Barat Laut) Bangunan Panti Asuhan Vincentius Putra (Dok.: Idham Maulana, 2008)

2.4.6.8 Ruang 6

Ruang ini memiliki ukuran panjang 4,8 m dan lebar 3,6 m. Pada bagian dalam ruangan terbagi menjadi 4 bagian masing-masing berukuran panjang 1,1 m dan lebar 0,7 m. Sebelum menuju pintu masuk terdapat Vault23 sehingga pada ruangan ini pintunya menjorok ke dalam.

23

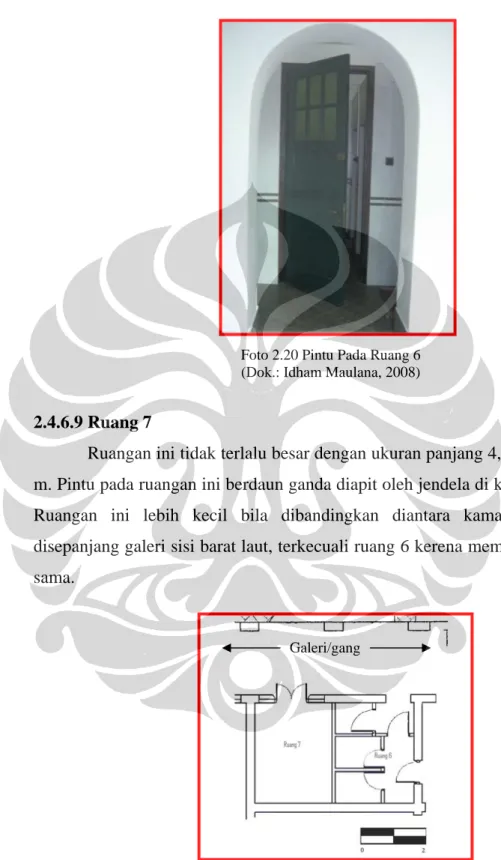

Foto 2.20 Pintu Pada Ruang 6 (Dok.: Idham Maulana, 2008)

2.4.6.9 Ruang 7

Ruangan ini tidak terlalu besar dengan ukuran panjang 4,8 m dan lebar 3,6 m. Pintu pada ruangan ini berdaun ganda diapit oleh jendela di kiri dan kanannya. Ruangan ini lebih kecil bila dibandingkan diantara kamar yang terdapat disepanjang galeri sisi barat laut, terkecuali ruang 6 kerena memiliki ukuran yang sama.

Galeri/gang

Gambar 2.7 Denah Ruang 6 Dan Ruang 7 Dengan Skala 1:200

2.4.6.10 Ruang 8, 9,10 dan 11

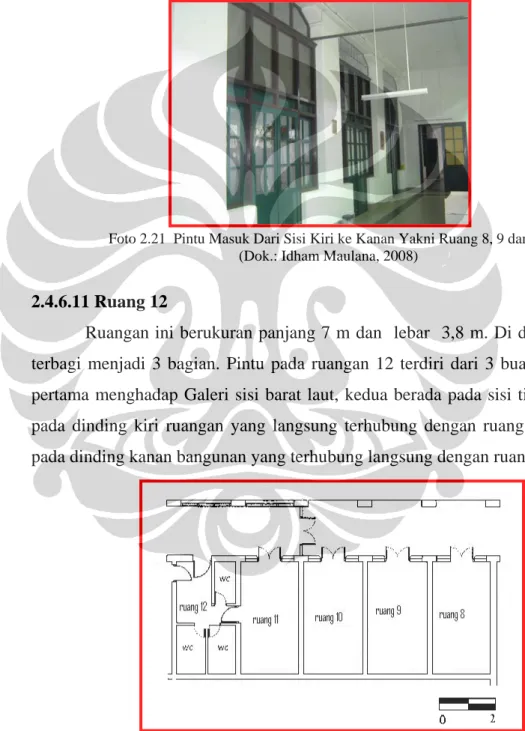

Ruang 8, 9, 10 dan 11 memiliki ukuran yang sama yakni dengan panjang 7 m dan lebar 3,8 m. Pintu pada masing-masing ruangan ini berdaun pintu ganda dengan diapit oleh jendela di kanan dan kirinya. Pada ruang 11 terdapat pintu tambahan yang berada pada sisi barat daya atau dinding sisi kanan yang terhubung dengan ruang 12.

Foto 2.21 Pintu Masuk Dari Sisi Kiri ke Kanan Yakni Ruang 8, 9 dan 10 (Dok.: Idham Maulana, 2008)

2.4.6.11 Ruang 12

Ruangan ini berukuran panjang 7 m dan lebar 3,8 m. Di dalam ruangan terbagi menjadi 3 bagian. Pintu pada ruangan 12 terdiri dari 3 buah. Pintu yang pertama menghadap Galeri sisi barat laut, kedua berada pada sisi timur laut atau pada dinding kiri ruangan yang langsung terhubung dengan ruang 11 dan pintu pada dinding kanan bangunan yang terhubung langsung dengan ruang 13.

Gambar 2.8 Ruang 8 Sampai Ruang 12 Dengan Skala 1:200

2.4.6.12 Ruang 13

Ruangan ini cukup besar dengan ukuran panjang 7,8 m dan lebar 7 m. Ruang 13 memiliki 4 buah pintu, dua pintu menghadap galeri sisi barat laut sedangkan pintu ketiga berada pada sisi timur laut atau dinding sisi kiri ruangan yang langsung terhubung dengan ruang 12 dan yang ke-4 pintunya berada pada dinding sisi kanan (barat daya) bangunan menghubungkan dengan ruang 14.

2.4.6.13 Ruang 14

Pada ruangan 14 di dalamnya terbagi menjadi dua. Memiliki empat buah pintu yaitu yang pertama pintunya menghadap galeri berdaun pintu ganda diapit oleh jendela di sisi kiri dan kanannya. Kedua, pintu ini berada pada dinding sisi kanan (timur laut) bangunan terhubung oleh ruang 13. Ketiga, pintu terdapat pada dinding yang membagi ruangan ini menjadi dua bagian dan yang ke empat pintu ini berada pada dinding sisi tenggara yang terhubung langsung dengan ruangan 23.

Galeri/gang

Gambar 2.9 Denah Ruang 13 Sampai Ruang 17 Dengan Skala 1:200 (Dok.: Dinas Kebudayaan Dan Permuseuman DKI Jakarta, Telah Diolah kembali)

2.4.6.14 Ruang 15 dan 16

Kedua ruangan ini memiliki ukuran yang sama yakni dengan panjang 7 m dan lebar 3,8 m, yang membedakannya ialah bentuk pintu dan adanya jendela. Pintu pada ruang 15 berdaun ganda diapit oleh jendela di sisi kiri dan kanannya. Sedangkan pada ruang 16 pintunya berdaun tunggal tanpa adanya jendela.

2.4.6.15 Ruang 17

Ruang 17 berada di ujung belakang dari bagian bangunan dengan ukuran panjang 11,6 m dan lebar 7 m. Ruangan ini dilengkapi dengan sirkulasi udara yang baik yakni dengan banyaknya ventilasi yang berukuran cukup besar dan ada juga yang berukuran kecil, lubang ventilasi tersebut diberi kawat penyaring sehingga partikel debu yang besar akan tersaring dan tidak memasuki bagian ruangan. Pintu pada ruang 17 merupakan pintu jalusi begitu juga dengan jendelanya.

Foto 2.22 Ventilasi Udara Pada Salah Satu Sudut Ruang 17 Dok.: Idham Maulana, 2008

2.4.6.16 Galeri kanan (Tenggara) Bangunan

Galeri ini memiliki panjang kurang lebih 71 m. Ruangan yang terdapat pada galeri sisi kanan (tenggara) bangunan berjumlah tujuh ruangan. Galeri tersebut pada atapnya ditopang oleh tiang terbuat dari balok kayu. Pada galeri ini secara keseluruhan memiliki pintu jalusi berdaun pintu ganda berjumlah delapan buah. Jendela pada ruangan-ruangan yang menghadap galeri ini merupakan jendela jalusi berdaun ganda dan berdaun tunggal yang mengapit pintu berdaun ganda.

Foto 2.23 Galeri/Gang Sisi Kanan (Tenggara) Bangunan Dok.: Idham Maulana, 2008

2.4.6.17 Ruang 18

Ruang 18 memiliki panjang 7,6 m dan lebar 3,8 m. Pintu pada ruangan ini berjumlah tiga buah diantaranya, pertama menghadap galeri sisi timur laut berdaun pintu tunggal. Kedua, menghadap galeri sisi tenggara, pintunya berdaun pintu ganda diapit oleh jendela di kanan dan kirinya. Ketiga, pintu berada pada dinding sisi barat daya terhubung langsung dengan ruang di sebelahnya. Jendela pada ruangan ini berada pada dinding sisi tenggara merupakan jendela jalusi.

Galeri/gang

Gambar 2.10 Ruang 18 Sampai Ruang 22 Dengan Skala 1:200

2.4.6.18 Ruang 19

Ruangan ini berukuran panjang 7,6 m dan lebar 7 m. Pintu pada ruangan ini menghadap galeri berdaun pintu ganda diapit oleh jendela di sisi kiri dan kanannya, sedangkan pintu yang lainnya berada pada dinding sisi timur laut berdaun pintu tunggal. Pada ruangan ini terdapat juga jendela jalusi memiliki empat buah daun jendela.

2.4.6.19 Ruang 20

Ruang 20 serupa dengan ruang 19 dengan panjang 7,6 m dan lebar 7 m, tambahan pada ruang ini berupa dinding yang menonjol vertikal yang terdapat pada dinding sisi barat laut dan dinding sisi tenggara. Dinding yang menonjol ini memiliki panjang 140 cm dan tebal 40 cm.

Gambar 2.11 Denah Ruang 20 Sampai Ruang 22 Dengan Skala 1:200 (Dok.: Dinas Kebudayaan Dan Permuseuman DKI Jakarta, Telah Diolah kembali)

2.4.6.20 Ruang 21 dan 22

Kedua ruangan ini memiliki ukuran yang sama yakni dengan panjang 7 m dan lebar 3,6 m. Ruang 21 memiliki pintu berdaun pintu ganda dengan diapit oleh jendela di sisi kiri dan kanannya. Sebagian besar ruangan memiliki pintu yang menghadap galeri, tetapi lain hal dengan ruang 22, karena pintunya bersebelahan langsung dengan ruang di sisi kanannya atau dinding sisi timur laut. Sedangkan sisi yang menghadap galeri digantikan dengan jendela jalusi yang memiliki empat buah daun jendela.

Foto 2.24 Pintu Pada Ruangan Yang Menghadap Galeri Sisi Tenggara Bangunan (Dok.: Idham maulana, 2008)

2.4.6.21 Ruang 23

Ruangan ini cukup luas dengan ukuran panjang 15,8 m dan lebar 7 m. Memiliki empat pintu, dua pintu terletak pada dinding sisi barat laut yaitu yang terhubung langsung dengan ruang 14 dan ruang 15. Dua pintu lagi berada pada sisi tenggara menghadap koridor. Pada ruang 23, memiliki dua jenis jendela yakni jendela yang mengapit pintu di sisi kiri dan kanannya dan jendela jalusi dengan empat buah daun jendela.

galeri/gang

Gambar 2.12 Denah Ruang 23 Dan 24 Dengan Skala 1:200

2.4.6.22 Ruang 24

Ruangan 24 memiliki ukuran panjang 7 m dan lebar 5,6 m. Pada ruang 24 terdapat 3 pintu jalusi berdaun ganda yakni diantaranya dua pintu menghadap Galeri sisi tenggara dan satu pintu menghadap barat daya. Ketiga pintu ini diapit oleh jendela disisi kiri dan kanannya. Di dalam ruangan terdapat cukup banyak meja dan bangku.

Foto 2.25 Ruang 24 lantai 1 (Dok.: Idham Maulana, 2008)

2.4.7 Lantai 2

Lantai 2 terdiri dari 11 ruangan, akses menuju lantai 2 ini melalui tangga yang berada sisi barat daya dari ruang1. Tangga pada bangunan ini menempel pada dinding berbentuk huruf U anak tangganya dilapisi oleh papan terbuat dari kayu berjumlah 30 buah. Bila dibandingkan dengan lantai satu, ruangan yang terdapat pada lantai dua ini tidak terlalu banyak dan memiliki ukuran yang cukup beragam.

Foto 2.26 Tangga Bangunan Panti Asuhan Vincentius Putra (Dok.: Idham Maulana, 2008)

2.4.7.1 Ruang 25

Pada ruang ini dinding barat laut sisi luarnya merupakan bagian muka bangunan, dimana terdapat dua kolom diapit dengan tiga buah jendela berjalusi. Sedangkan dinding sisi barat laut dan tenggara masing-masing terdapat pintu yang terhubung langsung dengan ruang di sisi-sisinya. Ruangan 26 ini memiliki panjang 9 m dan lebar 6,2 m, pintu utamanya menghadap barat daya. Ruangan dilengkapi dengan TV untuk menonton bersama dan mendengarkan musik untuk menghilangkan kejenuhan akibat kegiatan rutin.

Foto 2.27 Salah Satu Sudut Ruang 26 (Dok.: Idham Maulana, 2008)

2.4.7.2 Ruang 26 dan 27

Kedua ruangan memiliki ukuran yang sama 6 m x 6 m, terletak pada sisi barat laut dan tenggara dari ruang 25 yang merupakan ruang penghubung untuk memasuki kedua ruangan ini. Ruang 26 memiliki jendela yang terletak pada dinding sisi timur laut dan sisi barat daya. Ruang 27 jendelanya berada pada dinding sisi tenggara dan timur laut. Pada dinding sisi barat daya ruang 27 terdapat pintu untuk menuju ruang 28.

Gambar 2.13 Denah Ruang 25 - 29 Dengan Skala 1:200

2.4.7.3 Ruang 28

Ruang ini berukuran panjang 9,2 dan lebar 5,4 m. Memiliki tiga pintu, yang pertama berada pada sisi tenggara, kedua berada pada dinding sisi timur laut bersebelahan dengan ruang 26 dan ketiga berada pada sisi barat daya yang langsung terhubung dengan galeri. Di dalam ruangan terdapat lemari, meja makan, dan kursi.

Foto 2.28 Ruang 28 Lantai 2 (Dok.: Idham Maulana, 2008)

2.4.7.4 Ruang 29

Ruangan 29 berukuran panjang 9 m dan lebar 4,2 m. Memiliki satu pintu berdaun tunggal. Jendelanya berada pada sisi tenggara dan barat. Di dalam ruangan terdapat salib patung Yesus menempel pada kaca patri terletak di dinding sisi timur laut. Di dalam ruangan juga terdapat tiga baris meja dan bangku panjang.

Foto 2.29 Keadaan Di Dalam Ruangan 30 (Dok.: Idham Maulana, 2008)

2.4.7.5 Ruang 30 dan 31

Ruang 30 memiliki panjang 7 m dan lebar 4,4 m. Terletak berseberangan dengan ruang 32 dan berdekatan dengan tangga masuk di sisi barat laut. Ruang ini memiliki satu buah pintu dan empat buah jendela. Sedangkan ruang 31 bersebrangan dengan ruang 34 memiliki panjang 4,4 m dan lebar 4 m. Ruangan ini terbagi menjadi 4 bagian dengan pintu berjumlah 4 buah. Pada ruang ini jendelanya menghadap sisi tenggara.

Gambar 2.14 Denah Ruang 30-34 Dengan Skala 1:200

(Dok.: Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta, Telah Diolah Kembali)

2.4.7.6 Ruang 32

Ruangan ini pada sisi tenggara berseberangan dengan ruang 30. Ruangan memiliki dua buah pintu yakni pintu yang menghadap tenggara berdaun pintu tunggal dan pintu yang menghadap galeri sisi barat laut berdaun pintu ganda. Ruangan ini memiliki panjang 4,4 m dan lebar 3,2 m.

Pintu ruang 25

Pintu ruang32 Pintu ruang 30

Foto 2.30 Bagian Tengah Bangunan Lantai 2 (Dok.: Idham Maulana, 2008)

2.4.7.7 Ruang 33 dan 34

Ruang 33 dan 34 memiliki ukuran yang sama kurang lebih panjangnya 4,4 m dan lebar 3,8 m. Di kedua ruangan memiliki pintu yang masing-masing menghadap tenggara dan menghadap galeri/gang sisi barat laut. Pada ruang 34 terdapat pintu yang langsung terhubung dengan ruang 35. Pada kedua ruangan ini tidak memiliki jendela.

2.4.7.8 Ruang 35

Ruangan ini sangat besar, memiliki ukuran kurang lebih panjangnya 51,6 m dan lebar 14,4 m. Ruangan ini ditopang pada bagian tengahnya oleh 12 tiang besi. Di dalam ruangan ini dapat dijumpai banyaknya ranjang tidur bertingkat dua yang tersusun memanjang. Pintu pada ruang 35 terdapat pada sisi timur laut dan pada dinding sisi barat laut pintunya berjumlah 3 berdaun ganda. Dinding sisi tenggara, barat daya dan barat laut secara keseluruhan didominasi oleh 24 jendela jalusi berdaun ganda. Banyaknya jendela ini membuat ruangan menjadi tidak terlalu panas saat siang hari.

Foto 2.31 Ruang 35 Terletak Pada lantai 2 (Dok.: Idham Maulana, 2008)

BAB 3

ANALISIS BANGUNAN PANTI ASUHAN VINCENTIUS PUTRA

Dalam analisis bangunan Panti Asuhan Vincentius Putra, dilakukan pemilahan agar unsur-unsur bentuk dan gaya bangunan dapat dimengerti secara keseluruhan. Pemilahan dilakukan dengan membagi bangunan menjadi 3 bagian yakni bagian dasar (fondasi dan lantai), dinding, dan atap bangunan. Dari hal tersebut diharapkan dapat diketahui kemiripan antara unsur-unsur yang terlihat pada bangunan dan juga ciri-ciri yang melekat dari suatu gaya tertentu dengan bentuk dan gaya bangunan yang terdapat di Eropa maupun di Hindia Belanda.

3.1 Bagian Dasar Bangunan

Bagian dasar bangunan terdiri dari fondasi dan lantai. Fondasi berperan penting untuk menjaga bangunan tetap kokoh, tidak bergeser terhadap guncangan yang berasal dari dalam tanah. Lantai sebagai pijakan bagian dalam bangunan berperan menciptakan kerapihan dan membuat nyaman penghuninya.

3.1.1 Fondasi

Fondasi merupakan bagian bangunan yang menghubungkan bangunan dengan tanah, yang menjamin kestabilan bangunan terhadap berat sendiri dan gaya-gaya luar terhadap gedung seperti tekanan angin, gempa bumi, dan lain-lain (Frick & Purwanto, 1998:126). Fondasi berguna untuk menyalurkan beban sebuah bangunan pada area tanah yang cukup untuk menghindari ketidakseimbangan pijakan kedudukan bangunan. Ketidakseimbangan kedudukan, mungkin disebabkan oleh variasi dari beban bangunan di titik yang berbeda dan oleh perbedaan yang alami dari lapisan tanah bagian bawah yang dapat menyebabkan kerusakan struktur bangunan (Conway & Roenisch, 1994:84).

Dengan demikian, untuk mendirikan suatu bangunan beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:

a. Kedalaman atau tebalnya lapisan tanah, terutama permukaan lapisan yang akan menerima beban fondasi.

b. Tingkat kekokohan landasan (fondasi), dan

c. Keadaan hidrologis (keadaan kadar air di dalam tanah) (Frick, 1980:46).

Pada dasarnya terdapat 4 tipe utama dari fondasi yakni, strip (bilah, kepingan), pad (lajur), raft (pelat), dan pile (pancang), yang mungkin dirancang dengan cara yang berbeda (Conway dan Roenisch, 1994:85). Fondasi strip dibuat dengan cara menggali sebuah parit, menempatkan sangkar yang kuat dan menuangkan beton24 ke dalam parit (Kerry, TT:223). Fondasi pad (Lajur) adalah berbentuk blocks empat persegi panjang yang diletakkan dibawah dinding dari bata, batu, baja25 atau beton bertulang (Conway dan Roenisch, 1994:85).

Gambar 3.1 Hubungan Antara Fondasi Gambar 3.2 Fondasi Raft Diperkuat Dengan Kolom Lajur, Dinding dan lantai (Merritt, 1994:9105)

( Frick dan Purwanto, 1998:128)

24

Beton dibuat dengan mencampurkan batu krikil, pasir, semen dan air (Gordon, 1991:11). Semen adalah campuran dari tanah liat (argile) dengan batu kapur menjadi bubuk, bila dicampur dengan air akan mengeras secara kimiawi. Beton sebagai campuran untuk bahan bangunan pertama kali digunakan oleh Francais Vicat pada tahun 1820 untuk kerangka bangunan (Sumalyo,1997:9). 25

Baja merupakan campuran dari karbon, chromium, nickel dan elemen lainnya. Pada perkembangannya, baja diproduksi pada abad ke-19 digunakan untuk konstruksi bangunan. Lihat Gordon (1991:21).

Fondasi raft (pelat) menutupi area paling sedikit ukurannya sama dengan

dasar bangunan, digunakan pada tekanan lapisan bawah tanah yang lunak. Fondasi raft dapat digunakan untuk kondisi tertentu pada area tanah yang membutuhkan suatu yang besar untuk mendukung beban bangunan (Kerry, TT:224). Fondasi ini menyerupai panggung setinggi satu sampai dua meter (Heuken, 2008:17). Beberapa bangunan kolonial yang memakai fondasi jenis ini bagian lantainya akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan tanah disekitarnya. Ciri lainnya tampak luar bagian dasar bangunan akan terlihat masif dan kokoh.

Fondasi pile adalah fondasi yang terdiri dari pilar terbuat dari kayu

ataupun dari beton yang dimasukkan ke dalam tanah (Conway dan Roenisch, 1994:85). Digunakan untuk mendukung bangunan atau struktur pada tanah yang lunak (Buchers, 1996:337). Misalnya di Amsterdam, sekitar tahun 1700-an fondasi ini dikenal sebagai ‘Amsterdam pile foundation’, untuk membuat fondasi ini dibutuhkan alat yang disebut kemudi pile, sebuah perangkat untuk memasukkan pilar/tiang pancang menembus permukaan tanah. Kemudi pile terdiri dari kerangka yang mendukung dalam pembuatan dan palu yang berat untuk mengarahkannya ke dalam tanah, dengan mekanisme mengangkat dan kemudian menjatuhkan palu (Haris, 1993:609).

Gambar 3.3 Kemudi Pile dan Fondasi Pile Amsterdam (Janse, TT:37)

Dalam menentukan fondasi yang digunakan pada bangunan Panti Asuhan Vincentius Putra terasa akan sangat sulit sekali, karena bagaimanapun juga fondasi merupakan bagian paling dasar dari bangunan. Sehingga sangat sulit untuk memastikan bentuk fondasi yang digunakan pada bangunan ini. Tetapi sekiranya dapat diperkirakan berdasarkan tipe yang ada, bangunan ini menggunakan pondasi pancang (pile) dengan alasan seandainya menggunakan pondasi pelat (raft) kaki bangunan pasti akan terlihat tinggi dari tanah disekitarnya dan hal tersebut tidak nampak pada bangunan ini. Bangunan dengan luas 3920 m2 pasti membutuhkan fondasi yang mencengkam kuat dibawahnya agar stabil terhadap guncangan dan ketidak seimbangan pijakan kedudukan bangunan. Kelebihan fondasi pancang (pile) ini bisa sampai kedalaman 24 meter ke bawah sehingga dapat memberikan kestabilan yang besar terhadap guncangan maupun hal lainnya.

3.1.2 Lantai

Lantai merupakan penutup permukaan tanah di dalam atau di luar bangunan. Dalam teknis pemasangan lantai, kondisi tanah harus diperbaiki lebih dulu dengan cara pemadatan (ditumbuk dan disiram air) dan diberi lapisan pasir minimal 15 cm sebelum dipasang lantai (Surowiyono, 1996:17). Cara demikian dimaksudkan agar lantai memiliki landasan yang kuat, supaya tidak pecah ataupun turun.

Pemakaian lantai pada bangunan kolonial di Hindia Belanda pada umumnya sama dengan bangunan yang berada di Eropa. Sebagian besar tinggalan bangunan tua yang masih bisa disaksikan terutama di Eropa, bahan lantainya terdiri dari batu alam dan ubin, hal ini dipergunakan dan berlangsung secara terus menerus (Lane, 1996:l40). Dari abad pertengahan dan periode renaissance26 bangunan penting memasang lantainya dengan bermacam batu alam meliputi

slate, sandstone, dan limestone sementara granit cobbles dapat terlihat pada

bangunan pedesaan (Berman, 1997; 27).27

26

Periode renaissance ditandai dengan perubahan yang mendasar di Eropa pada abad XV hingga XVI.

27

Slate adalah batuan metamorphic terbentuk sekitar 350-500 juta tahun yang lalu ketika tanah

dan batu secara alami terus menerus tertekan di bawah tanah. Sandstone merupakan batuan sedimen tersusun dari pasir kwarsa tersedimen bersama dengan silica, besi oxide ataupun calcium

Sejak batu menjadi mahal, sulit untuk dikerjakan dan tidak selalu didapatkan, teknik yang sederhana dari pembakaran tanah untuk digunakan sebagai ubin lantai berkembang meliputi Eropa dan Asia beberapa abad yang lalu (Berman, 1997;47). Tanah lempung dalam pembuatan lantai ubin dihasilkan oleh penggalian sederhana dari permukaan tanah dan memiliki penampilan yang berbeda karena bermacam-macam mineral dan kandungan impiurities (ketidak murnian) pada wilayah yang berbeda-beda. Misalnya kehadiran unsur besi oxide, sebagai contoh memberikan warna merah kecoklatan pada tanah teracotta (Berman, 1997;48).

Di Inggris antusias terhadap pemakaian lantai ubin terjadi pada dekade pertama abad ke-13 M (Hilliard, 1993:18). Dalam perkembangannya, terdapat dua elemen lantai ubin yakni lantai sederhana berbentuk persegi, ubin tidak dihias, dan selanjutnya ubin persegi dihias dengan satu atau dua warna dilapisi kaca/glasir. Ubin yang dilapisi kaca (glasir) mendapatkan lonjakan permintaan di Belanda pada akhir abad ke 16 M ( Hilliard, 1993:37).

Lapisan kaca (glasir) tidak hanya menutupi pori-pori ubin sehingga anti air tetapi memberikan warna dan pola dekorasi pada permukaannya (Berman, 1997; 49). Bahan metal lainnya dapat ditambahkan untuk menciptakan warna lainnya: extrak besi untuk coklat ke hitam-hitaman, sedikit dari tembaga atau kuningan untuk hijau dan sejumlah besar untuk hitam (Hilliard, 1993: 21). Glasir biasanya diberikan pada ubin ketika telah dibakar dengan temperatur relatif rendah kemudian ubin itu dibakar lagi dengan temperatur yang lebih tinggi, pembakaran rendah bertujuan untuk memberikan lapisan glasir tersendiri (Berman, 1997; 49).

Pemakaian lantai ubin pada suatu bangunan biasanya lebih dari satu macam warna. Ubin berwarna seringkali disusun untuk membentuk garis pada pola lantai sebuah bangunan (Heuken, 2001:107). Pola lantai dari komposisi jenis ubin yang berbeda memberikan kesan dekoratif dan juga sebagai penegas antar

carbonate terkadang digunakan sebagai pahatan ornamen (Bucher, 1996:401). Pada limestone atau

batu kapur terdapat tiga tipe, tapi hanya dua yang cocok dipergunakan untuk lantai. Batu kapur jenis Oolitic terdiri dari lapisan kosentrik dari calcite didapat dari sekitar fragment kerang dan fosil yang mana memberikan batu ini karakteristik. Batu kapur jenis crystalline terbentuk dari lapisan bawah tanah terjadi karena penguapan panas air dan mengkristal dari dasar sedimentari. Pada batu pasir dan batu kapur ukuran standarnya biasanya 40 cm sama panjang atau 40 x 60cm (Berman, 1997; 29).

ruangan yang berbeda. Kesan dekoratif pada bangunan Panti Asuhan Vincentius Putra terdapat pada motif hias ubin kramik dengan pola berbentuk motif daun dan lingkaran.

Foto 3.1 Lantai Ubin Pada Bangunan Panti Asuhan Vincentius Putra Dengan Bermacam Warna

(Dok.: Idham Maulana, 2008)

Lantai ubin yakni berupa motif hias tumbuhan dan lingkaran pada bangunan Panti Asuhan Vincentius Putra memiliki ciri gaya art nouveau. Dalam pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa art nouveau merupakan aliran dengan ciri yakni penyederhanaan bentuk dari elemen-elemen floral ke dalam bentuk abstrak, lengkungan bergelombang seperti cemeti, bentuk geometris, abstraksi batang-batang tanaman menjalar menyatu dalam konstruksi bangunan dan lain sabagainya. Di awal abad 20 gaya art nouveau mempengaruhi terhadap produksi ubin kramik dengan motif hias tumbuh-tumbuhan.28Lantai ubin kramik dengan motif yang hampir serupa dalam bukunya Heuken (2001:107) terdapat pada salah satu rumah di Jl. Teuku Umar (Menteng). Meskipun Heuken tidak menyebutkan secara pasti keberadaan rumah tersebut, setidaknya dapat diambil sebagai contoh kemiripan motif lantai gaya art nouveau dengan bangunan Panti Asuhan Vincentius Putra.

28

Pada tahun 1920-an produksi keramik hias merosot dibawah pengaruh gerakan modern yakni dengan motif hias tumbuh-tumbuhan dari gaya art nouveau (Berman, 1997: 48).

Foto 3.2. Lantai Ubin Dengan Motif Daun dan Lingkaran Pada Bangunan Panti Asuhan Vincentius Putra

(Dok.: Idham Maulana, 2008)

Foto 3.3 Ubin Hias Lantai Bergaya Art Nouveau Pada Rumah Di Jalan Teuku Umar (Heuken, 2001:107)

3.2 Dinding

Dinding merupakan pembatas rumah terhadap halaman dan juga sebagai pembatas antara ruang di dalam rumah (Surowiyono, 1996:19). Secara umum dinding dibedakan menjadi dua macam yaitu dinding struktural adalah dinding yang dapat berdiri sendiri, tetap tegak/teguh, dan tidak berubah akibat beban-beban yang bekerja pada dirinya (stabil) contohnya tembok. Kedua, dinding nonstruktural adalah dinding yang tidak dapat menahan beban atapun dinding yang tidak dapat berdiri sendiri sehingga agar stabil, memerlukan suatu penguatan dan perkakuan tanpa itu akan runtuh atau berubah bentuk(Julistiono, 2003:92-93).

Pada berbagai bentuk bangunan tidak banyak rancangan secara struktural yang dibutuhkan dinding (Ambrose, 1995:26). Dalam membangun sebuah dinding, biasanya menggunakan batu, bata, dan bahan adukan. Pada awal mulanya bahan adukan dibuat dengan mencampurkan kapur dan pasir dengan air. Bahan

adukan disebarkan diantara bata, kemudian mengeras (Jansen, TT:45). Adukan yang dipakai dalam pemasangan batu atau bata dimaksudkan untuk memberikan keeratan bagi unsur-unsur yang tidak teratur.

Pemakaian bata untuk bahan bangunan dipergunakan sudah sejak lama misalnya di Belanda, bata yang tertua berasal dari abad 13 M digunakan untuk kastil Oude Kerk (Jansen, TT: 42). Penggunaan bata menjadi terkenal dalam arsitektur pada akhir abad 17 M (Brunskill, 1971:46). Dari abad 17 M seterusnya bata halus untuk ukiran dibuat, bata dicetak dengan berbagai bentuk dan ukuran digunakan untuk vault, cerobong asap, dan detail bagian atap (Conway & Roenisch, 1994: 88).

Di Hindia Belanda pemakaian bata untuk dinding bangunan sudah menjadi hal yang umum.29 Bata pada masa kolonial sangat berbeda dengan bata yang sekarang banyak dijumpai. Bata pada masa kolonial selain bentuknya lebih besar biasanya terdapat tahun produksi dan juga inisial pabrik yang membuatnya.

Foto 3.4 Perbandingan Bata Di awal Abad ke-20 Dengan Bata Yang Dikenal Sekarang Dok.: Idham Maulana, 2008

29

Sekitar awal masa VOC pabrik bata biasa ditemukan di sekitar kota. VOC juga telah mengeluarkan peraturan-praturan untuk standarisasi dan modifikasi batu bata, begitu pula untuk genting dan ubin. Pola untuk cetakan dan ukuran untuk produk standar dipajang di dinding balai kota Batavia dan harus dipatuhi oleh setiap industri bangunan ( Nas, 2009:123).

3.2.1 Pemakaian Batu Alam Pada Dinding Bagian Bawah

Unsur lain yang terlihat pada dinding Bangunan Panti Asuhan Vincentius Putra adalah pemakaian batu alam jenis pebble (batu koral) pada dinding bagian bawah bangunan. Diameter pebble biasanya kurang dari 3 cm. Pebbles bisa diletakkan diagonal sejajar, dibalut oleh batu lainnya yang dipasang selang seling antara

Pebbles dan batu jenis lain atau untuk menghindari gompel pada sudut bangunan

digunakan bata pada sisinya.

Gambar 3.4 Variasi Dari Pebbles Pada Dinding . (Brunskill, 1971:43)

Penggunaan batu alam pada dinding bagian bawah merupakan pilihan tepat bagi rumah di daerah tropis, yakni sebagai pelindung dari tampias air hujan (Heuken, 2001:48). Pada bangunan Panti Asuhan Vincentius Putra, pemakaian batu alam yakni jenis batu koral nampak pada dinding bagian bawah pada muka dan sisi bangunan. Penggunaan batu alam selain memberikan makna fungsional yakni sebagai pelindung dari tampias air hujan, juga memberikan kesan kokoh pada bagian dasar bangunan.

Pemakaian batu alam terdapat pula pada tipe rumah tosari di daerah Menteng. Menurut Heuken (2001:52) penamaan tipe rumah ini agar dapat dibedakan dengan jenis rumah lainnya yang berada di daerah Menteng. Rumah tipe tosari disebut demikian, karena rumah seperti ini banyak ditemukan di Jalan Kusumaatmaja, yang dahulu disebut sebagai Tosari Weg /Jalan Tosari (Heuken 2001:53)