BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Air merupakan sumber penghidupan makhluk hidup di permukaan bumi, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Ketersediaan air di suatu wilayah dipengaruhi oleh potensi sumberdaya air itu sendiri dan pemanfaatannya. Potensi sumberdaya air meliputi kondisi akuifer dan curah hujan yang jatuh ke permukaan tanah. Letak geografis Indonesia yang berada di antara Benua Asia dan Benua Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta terletak pada sekitar garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia mengalami iklim monsoon tropis yang sangat sensitif terhadap anomali iklim ENSO (El-Nino Southern Oscillation). Apabila kondisi suhu permukaan laut di Pasifik Ekuator bagian tengah dan timur menghangat (El-Nino), maka menyebabkan terjadinya kekeringan. Berdasarkan analisis iklim pada 30 tahun terakhir menunjukkan bahwa adanya kecenderungan terbentuknya pola iklim baru yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim terhadap sektor pertanian, yakni bergesernya awal musim kemarau yang menyebabkan berubahnya pola tanam karena adanya kekeringan (Rahayu, 2011).

Kekeringan pada suatu wilayah dapat disebabkan karena faktor meteorologis maupun geomorfologis. Faktor meteorologis meliputi curah hujan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan kondisi iklim selama kurun waktu tertentu. Kondisi suhu dan kelembaban udara pada musim kemarau berpengaruh kuat pada penguapan lengas tanah. Wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan dicirikan oleh kondisi geomorfologi yang khas, yakni berupa satuan bentuklahan yang berada pada daerah bayangan hujan, perbukitan maupun pegunungan. Hal tersebut mempengaruhi distribusi curah hujan yang kontras apabila letaknya berada pada lembah yang cukup dalam. Secara pedologis, wilayah yang sering mengalami kekeringan memiliki struktur tanah gumpal pada horison B. (Sartohadi, 2010)

Analisis kekeringan meteorologis mencakup analisis keseimbangan air antara jumlah curah hujan dengan jumlah penguapan yang terjadi di suatu wilayah

(Thornthwaite, 1948). Kajian kekeringan meteorologis tidak memperhatikan adanya kapasitas penyimpanan air pada satuan bentuklahan maupun pemanfaatan sumberdaya air oleh makhluk hidup. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi sumberdaya air yang melimpah dengan kualitas air yang baik, yakni pada lereng kaki hingga dataran aluvial kaki Gunungapi Merapi. Apabila kondisi fisik tidak diimbangi dengan pemanfaatan sumberdaya air secara terpadu, maka akan menimbulkan permasalahan air seperti kekeringan akibat adanya peningkatan kebutuhan air.

Kekeringan juga dapat dipengaruhi oleh jenis tanah maupun kondisi batuan di daerah penelitian, seperti wilayah karst di Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai sumberdaya air permukaan terbatas sehingga ketika musim kemarau rentan terjadi kekeringan geomorfologis. Selain itu, bagian-bagian tertentu dari Perbukitan Baturagung, Kabupaten Gunungkidul dan Pegunungan Menoreh di Kulonprogo juga berpotensi mengalami defisit air. Kekeringan juga dipengaruhi oleh pemanfaatan air oleh penduduk setempat. Daerah yang semula kecukupan air mengalami kekeringan akibat konsumsi air yang melebihi daya dukung sumberdaya air. Konsumsi air untuk kebutuhan domestik yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Selain itu, aktivitas penduduk juga semakin beragam seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan tingkat ekonomi masyarakat. (Bappenas, 2004).

Sekitar 139 desa di Yogyakarta termasuk dalam kategori ancaman kekeringan tinggi pada musim kemarau tahun 2012 yang di prediksi berlangsung pada bulan Juli hingga Oktober. Ancaman kekeringan tertinggi di Kabupaten Gunungkidul karena secara umum kondisi geomorfologisnya merupakan perbukitan karst (Republika, 19 Juli 2012). Kekeringan juga menyebabkan para peternak kesulitan mencari pakan. Di Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul misalnya, mereka menjual sebagian ternaknya untuk membeli pakan di daerah lain, yakni Klaten, Jawa Tengah (Radio Star Jogja, 1 Oktober 2013). Untuk itu, pemerintah daerah di Indonesia, khususnya di

Yogyakarta akan memperbanyak embung dan waduk guna mengantisipasi kekurangan atau krisis air (Harian Jogja, 7 September 2013).

1.2. Permasalahan Penelitian

Kondisi fisik Daerah Istimewa Yogyakarta cukup beragam, baik itu berupa kondisi geomorfologis dan meteorologis daerah penelitian. Berdasarkan komponen kondisi fisik, kekeringan dapat dibedakan menjadi kekeringan meteorologis dan geomorfologis. Analisis kekeringan meteorologis dilakukan berdasarkan kondisi topografi, suhu udara dan jumlah curah hujan dibawah normal pada suatu musim pada daerah penelitian. Kekeringan geomorfologis dilakukan melalui analisis satuan bentuklahan, yakni berdasarkan morfologi/ relief, material penyusun (pedologis dan litologis permukaan) dan proses yang bekerja di masa lampau sampai sekarang serta penggunaan lahan di daerah penelitian.

Pemanfaatan sumberdaya air juga mempengaruhi ketersediaan air di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemanfaatan sumberdaya air yang melebihi potensi maupun ketersediaan air juga dapat menimbulkan kekeringan. Kekeringan berdasarkan kebutuhan air domestik dilakukan untuk menganalisis keseimbangan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air penduduk. Pemanfaatan air pada suatu daerah dengan daerah lain tidak sama bergantung pada kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Umumnya pemanfaatan air pada masyarakat pedesaan berupa pemenuhan kebutuhan peternakan dan pertanian. Masyarakat perkotaan menggunakan air untuk kebutuhan industri, perkantoran maupun kebutuhan manusia itu sendiri. Pada penelitian ini difokuskan pada analisis kebutuhan air domestik Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan permasalahan penelitian, maka disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut : a. Berapa besar potensi penyimpanan air berdasarkan kondisi geomorfologis

pada setiap satuan bentuklahan di Daerah Istimewa Yogyakarta?

b. Berapa besar potensi air meteorologis pada setiap satuan bentuklahan di Daerah Istimewa Yogyakarta?

c. Berapa besar kebutuhan air domestik setiap satuan bentuklahan di Daerah Istimewa Yogyakarta?

d. Bagaimana melakukan penilaian kekeringan geomorfologis di Daerah Istimewa Yogyakarta secara komprehensif?

Berdasarkan komponen kekeringan geomorfologis, dilakukan analisis yang mengkaji kekeringan secara integratif dengan memperhatikan informasi spasial berupa distribusi kekeringan daerah penelitian yang kemudian disebut

“Pendekatan Geomorfologi untuk Analisis Kerentanan Kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang ada, maka tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Mengkaji kekeringan berbasis analisis bentuklahan berupa satuan bentuklahan di Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Mengkaji kekeringan berbasis analisis meteorologis setiap satuan bentuklahan di Daerah Istimewa Yogyakarta

c. Mengkaji kekeringan berbasis analisis kebutuhan air domestik setiap satuan bentuklahan di Daerah Istimewa Yogyakarta

d. Menganalisis kekeringan geomorfologis secara komprehensif di Daerah Istimewa Yogyakarta

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan mendapatkan nilai potensi kekeringan geografis di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka penelitian ini bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi terkait permasalahan manajemen sumberdaya air khususnya airtanah yang berkaitan dengan perubahan kondisi iklim (suhu dan curah hujan). Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi bagi pemodelan kondisi iklim dan distribusi hidrologi.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah, masyarakat dan stakeholders lain yang terkait, dalam kaitannya dengan manajemen sumberdaya air.

1.5. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang mengkaji tentang kekeringan berdasarkan analisis geomorfologis ini didukung oleh penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan berbagai macam metode. Nurjani (1996) meneliti tentang Agihan Hujan dan Kekeringan Menggunakan Metode Palmer Serat Kecenderungannya di Daerah Pantai Utara Jawa Tengah Bagian Barat (Studi di Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, dan Pekalongan) yang bertujuan untuk mempelajari agihan hujan dan kecenderungan hujan, agihan kekeringan dan kecenderungan kekeringan di daerah Brebes, Tegal, Pemalang, dan Pekalongan, dan mempelajari hubungan antara faktor penyebab kekeringan dan indeks kekeringan serta mengetahui terjadinya kekeringan secara maksimal serta siklusnya. Penelitian ini menggunakan Metode Palmer untuk analisis kekeringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah studi agihan hujan dan indeks kekeringan dipengaruhi oleh faktor ketinggian dan berbanding terbalik. Indeks kekeringan menunjukkan hubungan yang erat dengan curah hujan yang jatuh serta garis kecenderungan hujan dan kekeringan mempunyai pola yang sama.

Sarwono (1999) melakukan penelitian tentang Agihan dan Kecenderungan Kekeringan serta Hubungannya dengan Aliran Sungai di Sub Daerah Aliran Sungai (SubDAS) Keduang Wonogiri. Penelitian bertujuan untuk mengetahui agihan tingkat kekeringan di daerah penelitian, mengetahui kaitan antara kekeringan terhadap aliran sungai yang terjadi di daerah penelitian, dan mengetahui kecenderungan kekeringan serta aliran sungai di daerah penelitian. Metode yang digunakan untuk analisis kekeringan pada penelitian ini adalah Metode Thornthwaite-Mather. Hasil penelitian berupa tingkat kekeringan di daerah penelitian yang dipengaruhi oleh faktor topografi (ketinggian tempat),

kecenderungan kekeringan tahun 1968-1997 di daerah penelitian dan indeks kekeringan rerata subDAS daerah penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudibyakto, dkk. (1999) pada Daerah Aliran Sungai Progo, yaitu menganalisis curah hujan sebagai antisipasi kekeringan dan mitigasi dengan Metode Thornthwaite-Mather. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari karakteristik hujan menurut ruang dan waktu untuk menentukan neraca air meteorologis serta menganalisa indeks kekeringan. Penelitian ini memperoleh hasil berupa pembagian zona kekeringan di wilayah DAS Progo secara hidrometeorologis, yaitu kekeringan ringan, kekeringan sedang, dan kekeringan tinggi. Selain itu, untuk mengurangi resiko kekeringan upaya mitigasi atau pencegahannya antara lain dengan memperbaiki teknik konservasi tanah dan air, penghijauan, pembuatan sumur resapan, serta pembuatan waduk-waduk buatan.

Suwarti (2008) meneliti tentang Evaluasi Kekeringan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Opak di Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan Metode Thornthwaite. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kekeringan yang terjadi di DAS Opak, mengetahui hubungan indeks kekeringan dengan tipe iklim dan melakukan evaluasi terhadap tingkat kekeringan yang terjadi di DAS Opak. Hasilnya berupa pembagian tingkat kekeringan pada daerah penelitian yang berkaitan erat dengan tipe iklim. Kecenderungan hujan dan kecenderungan kekeringan di daerah penelitian dibedakan menjadi empat pola yaitu pola 1 berupa kecenderungan hujan yang meningkat dengan kecenderungan kekeringan meningkat, pola 2 berupa kecenderungan hujan turun yang diikuti kecenderungan kekeringan meningkat, pola 3 kecenderungan hujan meningkat dengan kecenderungan kekeringan menurun, dan pola 4 dengan kecenderungan hujan dan kecenderungan kekeringan menurun.

Putranto (2011) melakukan penelitian Agihan Tingkat Kerentanan Kekeringan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menggunakan Parameter-Parameter Geomorfologi dan Meteorologi dengan Metode Thornthwaite-Mather

dan Standardized Precipitation Index (SPI). Tujuan penelitian ini adalah mengkaji tingkat kekeringan meteorologi dan geomorfologi yang terjadi di Provinsi DIY, serta menentukan agihan tingkat kerentanan kekeringan berdasarkan parameter-parameter meteorologi dan geomorfologi yang dikaji.

Hasil penelitan berupa klasifikasi tingkat kerentanan kekeringan meteorologi, geomorfologi, dan geografi di Daerah Istimewa Yogyakarta, karakteristik daerah yang memiliki tingkat kerentanan kekeringan geomorfologi, serta karakteristik curah hujan rata-rata tahunan, nilai SPI, dan nilai Ia yang menunjukkan adanya defisiensi air pada musim panas pada daerah yang memiliki tingkat kerentanan kekeringan meteorologi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan disajikan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1. Perbedaan Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian yang Peneliti Lakukan

Nama Peneliti Judul Penelitian Tujuan Metode Hasil Penelitian

Emilya Nurjani (1996)

“Agihan Hujan dan Kekeringan Menggunakan Metode Palmer Serat Kecenderungannya di Daerah Pantai Utara Jawa Tengah Bagian Barat (Studi di Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, dan Pekalongan)”

1. Mempelajari agihan hujan dan

kecenderungan hujan, mempelajari agihan kekeringan dan

kecenderungan kekeringan di daerah Brebes, Tegal, Pemalang, dan Pekalongan.

2. Mempelajari hubungan antara

faktor penyebab kekeringan dan indeks kekeringanserta mengetahui terjadinya kekeringan secara maksimal serta siklusnya.

Menggunakan metode Palmer

- Daerah studi agihan hujan dan indeks kekeringan

dipengaruhi oleh faktor ketinggian dan berbanding terbalik.

- Indeks kekeringanmenunjukkan hubungan yang erat

dengan curah hujan yang jatuh serta garis kecenderungan hujan dan kekeringan mempunyai pola yang sama.

Sarwono (1999) “Agihan dan Kecenderungan Kekeringan serta Hubungannya dengan Aliran Sungai di Sub Daerah Aliran Sungai (SubDAS) Keduang Wonogiri”

1. Mengetahui agihan tingkat

kekeringan di daerah penelitian.

2. Mengetahui kaitan antara

kekeringan terhadap aliran sungai yang terjadi di daerah penelitian.

3. Mengetahui kecenderungan

kekeringan serta aliran sungai di daerah penelitian.

Menggunakan metode Thornthwaite-Mather

- Daerah penelitian memiliki dua buah tingkat kekeringan,

tingkat kekeringan rendah di bagian utara serta tingkat kekeringan sedang di sebelah selatan dan tengah daerah penelitian.

- Agihan kekeringan berkaitan secara signifikan dengan

faktor topografi (ketinggian tempat), sehingga daerah yang lebih rendah cenderung memiliki indeks kekeringan yang lebih tinggi.

- Kecenderungan kekeringan tahun 1968-1997 di daerah

penelitian menunjukkan peningkatan di seluruh stasiun penakar hujan dan begitu juga indeks kekeringan rerata subDAS.

Sudibyakto, dkk (1999) “Analisis Curah Hujan untuk Antisipasi Kekeringan dan Mitigasinya di Daerah Aliran Sungai Progo Yogyakarta” 1. Mempelajari karakteristik

hujan menurut ruang dan waktu untuk menentukan neraca air meteorologis serta menganalisa indeks

kekeringan

Metode Thornthwaite

1. Wilayah DAS Progo secara hidrometeorologis dapat

dibedakan menjadi tiga zone kekeringan yaitu kekeringan ringan, kekeringan sedang, dan kekeringan tinggi.

2. Untuk mengurangi resiko kekeringan upaya mitigasi atau

pencegahannya antara lain dengan memperbaiki teknik konservasi tanah dan air, penghijauan, pembuatan sumur resapan, serta pembuatan waduk-waduk buatan.

Eko Suwarti (2008) “Evaluasi Kekeringan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Opak di Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan Metode Thornthwaite” 1. Mengetahui tingkat

kekeringan yang terjadi di DAS Opak.

2. Mengetahui hubungan indeks

kekeringan dengan tipe iklim.

3. Melakukan evaluasi terhadap

tingkat kekeringan yang terjadi di DAS Opak.

Metode Thornthwaite

1. Daerah penelitian terbagi menjadi tiga buah tingkat

kekeringan yaitu daerah sebelah utara yang memiliki tingkat kekeringan rendah atau tanpa kekeringan dengan Ia < 16,6 %, sedang daerah di sebelah selatan dan tengah memiliki tingkat kekeringan sedang dengan Ia 16,6 % - 33,33 %, dan tingkat kekurangan air yang besar dengan Ia > 33,33 % terjadi di sebelah selatan, tetapi hanya di stasiun Barongan dan Terong.

2. Indeks kekeringan erat kaitannya dengan tipe iklim, jika

tipe iklim yang ada sifatnya semakin kering, maka indeks kekeringan yang ada juga akan semakin besar dan sebaliknya, semakin basah sifat suatu tipe iklim tertentu, maka indeks kekeringannya juga semakin kecil.

3. Kecenderungan hujan dan kecenderungan kekeringan di

daerah penelitian dibedakan menjadi empat pola yaitu pola 1 berupa kecenderungan hujan yang meningkat dengan kecenderungan kekeringan meningkat, pola 2 berupa kecenderungan hujan turun yang diikuti kecenderungan kekeringan meningkat, pola 3

kecenderungan hujan meningkat dengan kecenderungan kekeringan menurun, dan pola 4 dengan kecenderungan hujan dan kecenderungan kekeringan menurun.

Subhakti Adi Putranto (2011) “Agihan Tingkat Kerentanan Kekeringan

1. Mengkaji tingkat kekeringan

meteorologi yang terjadi di Provinsi DIY.

Metode

Tornthwaite, SPI

1. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki lima tingkat

kerentanan kekeringan meteorologi, geomorfologi, dan Geografi, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menggunakan Parameter-Parameter Geomorfologi dan Meteorologi”

2. Mengkaji tingkat kekeringan

geomorfologi yang terjadi di Provinsi DIY.

3. Menentukan agihan tingkat

kerentanan kekeringan berdasarkan

parameterparameter

meteorologi dan geomorfologi yang dikaji.

sangat tinggi.

2. Daerah yang memiliki tingkat kerentanan kekeringan

geomorfologi sangat tinggi memiliki lereng agak curam hingga sangat curam; batuannya tidak mampu

menyimpan air, seperti batugamping, breksi, dan material piroklastik; dan kapasitas air yang tersedia rendah. Contohnya di daerah kerucut Gunungapi Merapi.

3. Daerah yang memiliki tingkat kerentanan kekeringan

meteorologi sangat tinggi memiliki curah hujan rata-rata tahunan <1750 mm/tahun; nilai SPI kering hingga sangat kering; nilai Ia menunjukkan adanya defisiensi air pada musim panas; klasifikasi iklim Oldeman D dan E. Contohnya ialah daerah Nanggulan, dan Rongkop bagian selatan. Arum Puspitorukmi (2013) “Kajian Geomorfologi untuk Analisis Potensi Kekeringan Daerah Istimewa Yogyakarta”

1. Melakukan kajian kekeringan

berbasis analisis bentuklahan berupa morfologi dan material penyusun di Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Melakukan kajian kekeringan

berbasis analisis meteorologis di Daerah Istimewa

Yogyakarta

3. Melakukan kajian kekeringan

berbasis analisis kebutuhan air domestik di Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Melakukan analisis

kekeringan geomorfologis secara komprehensif di Daerah Istimewa Yogyakarta

Metode Tornthwaite, scoring dan crosstab

Hasil yang diperoleh :

1. Analisis kekeringan geomorfologis berdasarkan

morfologi dan material penyusun Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Analisis kekeringan meteorologis Daerah Istimewa

Yogyakarta

3. Analisis kebutuhan air domestik Daerah Istimewa

Yogyakarta

4. Analisis kekeringan geomorfologis secara komprehensif

1.6. Tinjauan Pustaka a. Kajian Geomorfologis

Geomorfologi merupakan ilmu tentang bentuklahan (landform) yang membentuk permukaan bumi, baik di atas maupun di bawah permukaan laut, yang menekankan pada genesis dan perkembangan yang akan datang, sejalan dengan konteks lingkungannya (Zuidam dan Cancelado, 1983). Geomorfologi merupakan ilmu yang mendeskripsikan bentuklahan dan proses pembentuknya dan menyelidiki secara spesifik kaitan antara proses dan bentukan atau hasil prosesnya (Zuidam dan Cancelado, 1985). Berdasarkan kedua definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa geomorfologi adalah ilmu tentang bentuklahan yang berada dipermukaan bumi (darat maupun laut), hubungan antara proses dan hasil proses serta dinamika dalam konteks lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa objek kajian utama geomorfologi adalah bentuklahan yang menekankan pada asal proses pembentukannya (genesis).

Obyek kajian utama geomorfologi menurut Zuidam dan Cancelado (1985) adalah bentuklahan yang mencakup 4 (empat) aspek utama, yaitu:

a. Morfologi, mengkaji tentang bentuk atau seluk-beluk permukaan bumi, baik morfografi yang sifatnya pemerian atau desktiptif, maupun morfometri yang mencakup ukuran secara kuantitatif;

b. Morfogenesis, mengkaji berbagai proses geomorfologis yang mengakibatkan perubahan bentuklahan dalam waktu pendek maupun panjang, baik proses oleh tenaga endogen maupun eksogen;

c. Morfokronologi, mengkaji masalah evolusi pertumbuhan bentuklahan, urutan, dan umur pembentukannya, dikaitkan dengan proses yang bekerja padanya; dan

d. Morfoaransemen, mengkaji hubungan antara kondisi geomorfologi dengan lingkungannya, yaitu hubungan antara bentuklahan dengan unsur-unsur bentanglahan lainnya, seperti: batuan, struktur, tanah, air, vegetasi, dan penggunaan lahan.

Sutikno (1992) dan Santosa (1995) menyebutkan bahwa 4 (empat) aspek utama penyusun bentuklahan, yaitu: morfologi, struktur, proses, dan litologi. Salah satu pendekatan geomorfologi untuk kajian air tanah adalah hidromorfologi karena faktor penyusun bentuklahan mempengaruhi karakteristik dan dinamika tanah. Satuan hidromorfologi merupakan satuan bentuklahan yang mencirikan secara spesifik karakteristik airtanah yang ada di dalamnya (Meijerink, 1982; Verstappen dan Zuidam, 1968 dalam Sutikno, 1992).

b. Curah Hujan

Curah hujan adalah ketebalan air hujan yang mencapai permukaan bumi selama selang waktu tertentu (Prawirowardoyo, 1996). Curah hujan merupakan salah satu bentuk dari prespitasi. Menurut Wisnusubroto (1986), prespitasi merupakan air dalam bentuk padat maupun cair yang jatuh sampai ke permukaan bumi. Intensitas curah hujan merupakan jumlah curah hujan yang dinyatakan dalam tinggi hujan atau volume hujan tiap satuan waktu, yang terjadi pada satu kurun waktu air hujan terkonsentrasi (Wesli, 2008). Besarnya intensitas curah hujan berbeda-beda tergantung dari lamanya curah hujan dan frekuensi kejadiannya. Intensitas curah hujan yang tinggi pada umumnya berlangsung dengan durasi pendek dan meliputi daerah yang sempit. Pada daerah luas jarang mengalami intensitas tinggi, tetapi dapat berlangsung dengan durasi cukup panjang. Kombinasi dari intensitas hujan yang tinggi dengan durasi panjang jarang terjadi, tetapi apabila terjadi berarti sejumlah besar volume air bagaikan ditumpahkan dari langit (Suroso, 2006). Terjadinya curah hujan ini juga tidak lepas dari distribusi curah hujan baik secara geografis dan distribusi menurut waktu (Subarkah, 1980). Distribusi secara geografis dipengaruhi oleh letak lintang, posisi dan luas daerah, kedekatan dari sumber air, efek geografis, dan ketinggian (Seyhan, 1977).

Curah hujan terpusat merupakan curah hujan yang diperoleh dari hasil pencatatan penakar hujan. Data yang dihasilkan berupa data mentah dalam satuan millimeter per detik, menit, jam, harian maupun bulanan. Apabila ingin menggunakan data curah hujan harus diolah terlebih dahulu. Curah hujan wilayah

digunakan sebagai komponen penyusun suatu rancangan pemanfaatan air dan rancangan pengendalian banjir. Curah hujan yang digunakan berupa curah hujan rata-rata di seluruh daerah penelitian. Data diperoleh dari beberapa stasiun yang ada di daerah penelitian.

c. Kekeringan

Kekeringan menurut Bapennas (2003) adalah kurangnya air bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya pada suatu wilayah yang biasanya tidak kekurangan air. Kekeringan berkaitan dengan neraca air berupa presipitasi (inflow) dan evapotranspirasi (ouflow). Kekeringan merupakan kondisi normal dari iklim di setiap wilayah. Kekeringan adalah fenomena alam yang terjadi berulang dengan karakterisitik berbeda di setiap wilayahnya, sesuai dengan intensitas, durasi dan luasan wilayah. Kekeringan merupakan penyimpangan yang berkaitan dengan musim. Kegersangan (aridity) merupakan batasan antara keadaan kering dan curah hujan wilayah rendah.

Kekeringan dapat dibagi menjadi dua, yakni kekeringan meteorologis dan kekeringan geomorfologis. Kekeringan meteorologis berkaitan dengan tingkat curah hujan pada kondisi normal dalam satu musim. Selain kondisi curah hujan, kondisi geomorfologis yang meliputi jenis tanah (kekeringan pedologis) dan jenis batuan (kekeringan litologis) serta jenis penggunaan lahan di daerah penelitian juga mempengaruhi tingkat kekeringan. Kekeringan juga dapat terjadi ketika kebutuhan air suatu daerah lebih besar daripada ketersediaan air. Kebutuhan air merupakan besarnya sumberdaya air yang dibutuhkan oleh manusia, meliputi kebutuhan air domestik, kebutuhan air untuk pertanian, kebutuhan air industri dan perikanan. Pada penelitian ini menganalisis kebutuhan air domestik sebagai kekeringan akibat dari pemanfaatan air di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Indeks kekeringan geomorfologis ditentukan dengan menggabungkan komponen-komponen kekeringan di atas, yakni kekeringan meteorologis, kekeringan geomorfologis (satuan bentuklahan) serta kebutuhan air domestik. Perbedaan potensi kekeringan di daerah penelitian dipengaruhi oleh faktor dominan yang ada di wilayah penelitian. Banyaknya curah hujan yang turun ke

permukaan bumi, tidak menjamin suatu wilayah bebas dari ancaman kekeringan. Apabila jenis tanah atau jenis batuan tidak mampu menyerap, menyimpan maupun meloloskan air, maka berpotensi kekeringan. Selain itu, kebutuhan air domestik setempat juga mempengaruhi ketersediaan airtanah. Pertumbuhan penduduk maupun peningkatan ekonomi, baik disektor usaha perniagaan, industri maupun pertanian juga dapat meningkatkan kebutuhan air. Apabila pemanfaatan air dilakukan secara besar-besaran dan tidak memperhatikan ketersediaan air, maka akan terjadi penurunan airtanah yang berujung pada kekeringan.

d. Neraca Air Meteorologis

Neraca air meteorologis merupakan pemodelan kuantitatif yang menghubungkan antara jumlah curah hujan dengan besarnya evapotranspirasi yang terjadi. Neraca air menunjukkan hubungan antara aliran air yang masuk (inflow) dan aliran air yang keluar (outflow) di suatu wilayah, dalam kurun waktu tertentu dari proses sirkulasi air (Sosrodarsono, 1977). Prinsip neraca air adalah jumlah masukan air pada suatu ruang tertentu sama dengan jumlah keluaran dan simpanan air pada periode waktu tertentu. Selain untuk mengetahui adanya surplus atau defisit pada periode waktu tertentu, neraca air meteorologis digunakan untuk evaluasi ketersediaan air hujan pada suatu wilayah.

Perhitungan neraca air menggunakan penaksiran kemampuan tanah dalam menyimpan air dan perhitungan evapotranspirasi potensial. Dalam melakukan penaksiran kemampuan tanah menggunakan peta tanah untuk menentukan jenis tanah yang ada di daerah penelitian dan peta penggunaan lahan untuk menentukan kedalaman zona perakaran berdasarkan jenis tanaman. Kedua komponen WHC (Water Holding Capacity) kemudian dikonversi ke dalam tabel konversi Tornthwaite. Penentuan bulan basah pada perhitungan neraca air meteorologis menurut Tornthwaite apabila curah hujan lebih besar daripada evapotranspirasi potensial. Sebaliknya, dinyatakan bulan kering apabila jumlah curah hujan lebih rendah daripada evapotranspirasi potensial. Nilai lengas tanah digunakan untuk evapotranspirasi aktual (soil moisture use). Selisih antara evapotranspirasi aktual dengan curah hujan disebut dengan soil moisture deficit.

e. Indeks Kekeringan Thornthwaite

Hasil perhitungan neraca air digunakan untuk menentukan indeks iklim, seperti soil moisture use (pemakaian lengas tanah untuk evapotranspirasi aktual), perhitungan surplus dan defisit air yang terjadi. Perhitungan surplus dan defisit air kemudian digunakan untuk menentukan nilai aridity index (Ia) yang menggambarkan kondisi kekeringan suatu wilayah. Tornthwaite (1985) menyebutkan bahwa tiga parameter indeks iklim andalah aridity index (Ia), moisture index (Im) dan humidity index (Ih). Im digunakan untuk menyatakan indeks iklim secara keseluruhan. Ih menyatakan indeks iklim berdasarkan aspek surplus air, dan Ia untuk menentukan iklim berdasarkan aspek defisit air.

f. Kebutuhan Air Domestik

Pemanfaatan air oleh penduduk untuk domestik ditinjau melalui jumlah penduduk pedesaan dan perkotaan. Perbedaan jumlah pemanfaatan air di wilayah kota dan desa sesuai dengan kegiatan perekonomian dan sosial budaya setempat. Kebutuhan air domestik dalam penelitian ini dihitung berdasarkan Standar Nasional Indonesia tentang Penyusunan Neraca Sumberdaya – Bagian 1: Sumberdaya Air Spasial, yakni 120 liter/hari/kapita untuk daerah perkotaan dan 60 liter/hari/kapita untuk daerah perdesaan. Klasifikasi desa kota dilakukan berdasarkan data BPS tahun 2011.

1.7. Kerangka Pikir Penelitian

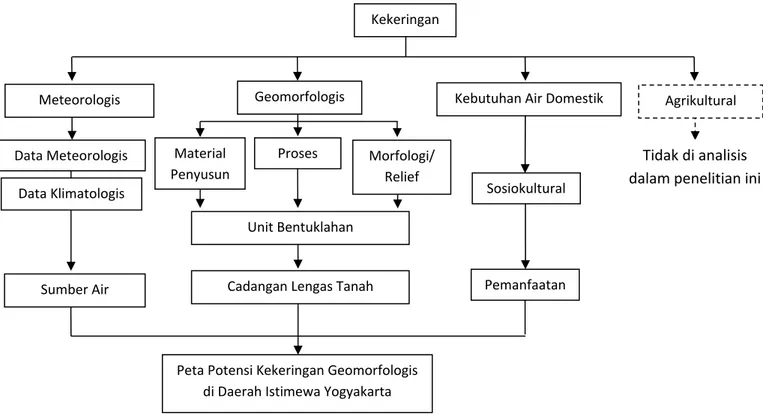

Kajian geomorfologi untuk analisis potensi kekeringan Daerah Istimewa Yogyakarta secara garis besar mencakup tiga hal, yakni analisis indeks kekeringan meteorologis, indeks kekeringan geomorfologis dan indeks kebutuhan air domestik. Hasil yang diharapkan adalah Peta Potensi Kekeringan Geografis di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara rinci kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian Kebutuhan Air Domestik Meteorologis Geomorfologis Kekeringan Peta Potensi Kekeringan Geomorfologis di Daerah Istimewa Yogyakarta Data Klimatologis Material Penyusun Morfologi/ Relief Data Meteorologis Proses Agrikultural Tidak di analisis

dalam penelitian ini Unit Bentuklahan

Sumber Air Cadangan Lengas Tanah Pemanfaatan