Stunting dan Kesehatan Lingkungan

Published On Jumat, Februari 10, 2017 By Yuni Zahraini. Under: Info Nasional.

Jakarta, GIZINET (10/2). Stunting, sebuah istilah untuk anak yang

secara antropometri lebih pendek dari rerata tinggi badan normal anak-anak seusianya (secara tegas dalam standar

WHO 2005 disebutkan bila berada dibawah -2 Zscore untuk stunted/pendek dan dibawah -3 Zscore untuk severe

stunted/sangat pendek).

Saat ini stunting menjadi topik perbincangan di dunia gizi dan kesehatan karena salah satu masalah gizi ini rupanya

menjadi ancaman terbesar bagi kualitas hidup manusia di masa mendatang. Tidak hanya urusan tinggi badan,

stuting menjadi penting untuk diberantas karena terkait dengan hambatan pertumbuhan otak anak, penurunan

kualitas belajar hingga penurunan produktivitas di usia dewasa dan ancaman peningkatan penyakit tidak menular (obesitas, hipertensi, diabetes mellitus, dsb). Dan yang perlu digarisbawahi adalah hingga saat ini masih banyak

orang tua yang tidak menyadari masalah pendek pada anak karena seorang anak yang stunting umumnya tidak

terlihat seperti anak yang bermasalah, dan hal ini seperti dianggap umum saja bila dari orang tua yang pendek maka

wajar bila anak-anaknya juga pendek. Dengan 27,5% balita Indonesia yang stunting (PSG, 2016), ini menjadi tantangan besar tidak hanya bagi pemerintah namun juga semua sektor yang terkait.

Masalah stunting tidak hanya disebabkan oleh asupan makan yang kurang dari kebutuhan. Seperti halnya masalah

kurang gizi lainnya, bahwa secara langsung stunting memang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang cukup

serta ancaman penyakit infeksi yang berulang dan kedua hal ini saling mempengaruhi. Namun bila dilihat lebih dalam bahwa dua penyebab langsung ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana pola asuh ibu, ketersediaan pangan di tingkat

berbicara stunting dan kesehatan lingkungan, beberapa penelitian telah membuktikan bahwa kontribusi penyehatan lingkungan terhadap pengentasan masalah stunting cukup besar, salah satunya penelitian tentang anak-anak di Bangladesh

ebihtinggidibandinganak yang tidakmendapataksestersebut (Lin A, et al. dalamEnvironmental Health Perspectives ; vol 122)

Dalam sebuah jurnal juga disebutkan bahwa hygiene dansanitasi yang buruk menyebabkan gangguan inflamasi usus kecil yang mengurangi penyerapan zat gizi dan meningkatkan permeabilitas usus yang disebut

juga Environmental Enteropathy (EE) dimana terjadi pengalihan energi, yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan tetapi akhirnya digunakan untuk melawan infeksi dalam tubuh. (EHP vol.122)

“the more stunted the child, the more likely it is that the brain, kidneys, and other organ system will be affected” – Reynaldo Martorell –

“dietary improvements are importan but not sufficient; if we really want to eliminate stunting, we need to do more” – Jean Humprey, John Hopkins Bloomberg School of Public Health –

Saat ini berdasarkan beberapa survey yang dilakukan, masalah kesehatan lingkungan di Indonesia masih cukup

tinggi. Masih sekitar 24% BAB di tempat terbuka dan 14% tidak memiliki akses ke sumber air bersih (JMP, 2013) ;

padahal ketika anak-anak tumbuh di lingkungan dengan sanitasi yang buruk, maka risiko mereka terkena penyakit menjadi lebih besar dan kemungkinan berulang juga tinggi, inilah yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan

mereka.

Apa upaya yang sudah di inisiasi di Indonesia? banyak… seperti STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang

merupakan sebuah pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. 5 upaya pemicuan yang dilakukan untuk perubahan perilaku masyarakat yaitu 1) stop

buang air besar sembarangan; 2) cuci tangan pakai sabun; 3) pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga ;

pengamanan sampah rumah tangga; dan 5) pengamanan limbah cair rumah tangga. Adapula kampanye pengenalan

PHBS (perilaku Hidup Bersih dan Sehat) kepada masyarakat yang beberapa diantaranya terkait sanitasi yaitu Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di air bersih dan mengalir, menggunakan jamban sehat, serta penggunaan air bersih.

Namun pertanyaannya, apakah upaya ini telah terintegrasi dengan baik di semua sektor? misalnya bila bicara

tentang penggunaan air bersih atau cuci tangan dengan sabun di air mengalir, bagaimana bisa dilakukan bila air

bersih masih sulit dijumpai di beberapa wilayah? ini menjadi tantang besar untuk semua pihak, dan koordinasi seluruh stakeholder terkait di semua level dari pusat hingga kabupaten bahkan masyarakat secara langsung akan

sangat menentukan terhadap keberhasilan menjawan tantangan ini. Jadi, sudah saatnya yang masih bekerja dengan

sangat baik tetapi masih sendiri-sendiri mulai meningkatkan kolaborasinya sehingga tujuan pemberantasan stunting

Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Kejadian Stunting

Status gizi bayi dan balita merupakan salah satu indikator gizi masyarakat, dan bahkan telah dikembangkan menjadi salah satu indikator kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan masa bayi dan balita merupakan salah satu masa penting untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang. Masa ini juga merupakan salah satu masa yang paling penting untuk meletakkan dasar-dasar kesehatan dan intelektual anak untuk kehidupan yang akan datang (UNICEF, 2002). Keadaan gizi yang baik dan sehat pada masa balita merupakan fondasi penting bagi kesehatannya di masa depan. Kekurangan gizi yang terjadi pada masa tersebut dapat

mengakibatkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat terutama terjadi pada usia 1-3 tahun, pada usia ini kebutuhan tubuh akan energi, protein, vitamin dan mineral cukup tinggi. Anak usia hingga 3 tahun berada pada rentang usia dimana anak rentan terhadap masalah gizi, untuk itu ibu harus mengontrol ketat asupan makanan anaknya (Sutomo et al. 2010).

Pada keadaan normal, tinggi badan tumbuh seiring dengan pertambahan umur. Pertumbuhan linier yang tidak sesuai umur dapat merefleksikan keadaan gizi kurang dalam jangka waktu yang lama (Rosha et al., 2012). Berdasarkan karakteristik tersebut, maka indeks TB/U menggambarkan status gizi masa lalu (Supariasa et al., 2012). Stunting merupakan gangguan pertumbuhan linier yang disebabkan adanya malnutrisi asupan zat gizi kronis dan atau penyakit infeksi kronis berulang yang ditunjukkan dengan nilai z-score tinggi badan menurut usia (TB/U) < -2 SD berdasarkan standar WHO (WHO, 2010). Retardasi pertumbuhan atau stunting pada anak-anak di negara berkembang terjadi terutama sebagai akibat dari kekurangan gizi kronis dan penyakit infeksi yang mempengaruhi 30% dari anak-anak usia di bawah lima tahun (UNSCN, 2004).

Kejadian stunting yang berlangsung sejak masa kanak-kanak dapat menyebabkan gangguan Intelligence Quotient (IQ), perkembangan psikomotor, kemampuan motorik, dan integrasi neurosensori. Anak yang menderita kurang gizi (stunting) berat mempunyai rata-rata IQ 11 point lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tidak stunting (UNICEF 1998). Menurut Anugraheni (2012) stunting juga meningkatkan risiko obesitas dan penyakit degeneratif. Hal ini dikarenakan orang dengan tubuh pendek berat badan idealnya juga rendah, kenaikan berat badan beberapa kilogram saja bisa menjadikan Indeks Masa Tubuh (IMT) naik melebihi batas normal. Keadaan overweight dan obesitas yang terus berlangsung lama akan meningkatkan risiko kejadian penyakit degeneratif.

Pada dasarnya banyak faktor penyebab terjadinya stunting, dimana faktor-faktor tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya. Menurut UNICEF (1998) terdapat dua faktor utama penyebab stunting yaitu asupan makanan tidak seimbang dan riwayat penyakit. The World Bank (2007) menambahkan, selain tidak adekuatnya makanan dan infeksi, status berat badan lahir juga mempengaruhi secara langsung kejadian stunting. Menurut Soetjiningsih (1995) tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting

penyebab tidak langsung meliputi ketersediaan dan pola konsumsi rumah tangga, pola pengasuhan anak, sanitasi lingkungan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Faktor-faktor tersebut ditentukan oleh sumber daya manusia, eknonomi dan organisasi melalui faktor pendidikan. Penyebab paling mendasar dari tumbuh kembang adalah masalah struktur politik, ideologi, dan sosial ekonomi yang dilandasi oleh potensi sumber daya yang ada (Supariasa et al., 2012).

Menurut Tuft (2001) dalam The World Bank (2007) stunting disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor individu yang meliputi asupan makanan, berat badan lahir, dan keadaan kesehatan; faktor rumah tangga yang meliputi kualitas dan kuantitas makanan, sumber daya, jumlah dan struktur keluarga, pola asuh, perawatan kesehatan, dan pelayanan; serta faktor lingkungan yang meliputi infrastruktur sosial ekonomi, layanan pendidikan dan layanan kesehatan. Sedangkan menurut Soetjiningsih (1995) tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan.

Bayi Lahir Stunting, Faktor Penyebab Dan

Risiko

Data Global Nutrition Report 2016 mencatat jumlah balita stunting sebanyak 36,4 persen dari seluruh balita di Indonesia. Stunting mencerminkan kekurangan gizi kronis selama periode paling awal pertumbuhan dan perkembangan

anak. Umumnya bagi seorang anak yang mengalami kurang gizi kronis, proporsi tubuh akan tampak normal, namun kenyataannya lebih pendek dari tinggi badan normal untuk anak-anak seusianya.

Kondisi stunting sudah tidak bisa ditangani lagi bila anak memasuki usia dua tahun. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya stunting pada anak, ibu perlu mengonsumsi asupan gizi yang layak, terutama selama masa kehamilan hingga anak lahir dan

berusia 18 bulan. Pada dasarnya, kelangsungan hidup dan kesehatan anak tidak dapat dipisahkan dari kesehatan Sang Ibu sendiri.

Penyebab Anak Mengalami Stunting

Secara umum, kekerdilan atau stunting ini disebabkan oleh gizi buruk pada ibu, praktik pemberian dan kualitas makanan yang buruk, sering mengalami infeksi serta tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Gizi ibu dan praktik pemberian makan yang buruk

Kondisi tersebut bisa diperburuk lagi bila asupan gizi untuk bayi kurang memadai, misalnya bayi diberikan air putih atau teh sebelum berusia enam bulan, karena pada usia ini bayi seharusnya diberikan Air Susu Ibu (ASI) secara ekslusif maupun susu formula sebagai penggantinya. Tidak hanya itu, gizi buruk yang dialami ibu selama menyusui juga dapat mengakibatkan pertumbuhan anak menjadi terhambat.

Sanitasi yang buruk

Stunting juga bisa terjadi pada anak-anak yang hidup di lingkungan

dengan sanitasidan kebersihan yang tidak memadai. Sanitasi yang buruk berkaitan dengan terjadinya penyakit diare dan infeksi cacing usus (cacingan) secara berulang-ulang pada anak. Kedua penyakit tersebut telah terbukti ikut berperan menyebabkan anak kerdil.

Tingginya kontaminasi bakteri dari tinja ke makanan yang dikonsumsi dapat menyebabkan diare dan cacingan yang kemudian berdampak kepada

tingkatan gizi anak. Kontaminasi bakteri-bakteri tersebut juga dapat terjadi melalui peralatan dapur maupun peralatan rumah tangga lainnya yang tidak dicuci bersih maupun tidak mencuci tangan hingga bersih sebelum makan. Alhasil, bakteri bisa masuk melalui mulut. Praktik hidup seperti itu kemudian dapat mengurangi nafsu makan anak, menghambat proses penyerapan nutrisi di dalam tubuh anak, serta meningkatkan risiko kehilangan nutrisi.

Penyebab lain

Anak yang terlahir dengan sindrom alkohol janin (Fetus Alcohol

Syndrome/FAS) juga dapat mengalami stunting. FAS merupakan pola cacat yang dapat terjadi pada janin karena Sang Ibu mengonsumsi terlalu banyak minuman beralkohol saat sedang hamil. Anak dengan FAS memiliki

sekelompok rangkaian gejala yang mencakup bentuk wajah yang berbeda

dari anak normal, pertumbuhan fisik terhambat, serta beberapa gangguan

mental.

Bagaimana dengan Risiko Kesehatan pada Anak Stunting?

Berikut adalah beberapa risiko kesehatan pada anak stunting.

Stunting dikaitkan dengan otak yang kurang berkembang dengan

Memiliki risiko yang lebih besar untuk terserang penyakit, bahkan kematian

dini.

Kekerdilan dapat menurun pada generasi berikutnya, disebut siklus

kekurangan gizi antargenerasi.

Ketika dewasa, seorang wanita stunting memiliki risiko lebih besar untuk

mengalami komplikasi selama persalinan karena panggul mereka lebih kecil, dan berisiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah.

Untuk mencegah stunting, lakukan beberapa langkah berikut.

Seorang ibu harus mengonsumsi nutrisi yang dibutuhkan selama

hamil dan nutrisi yang dibutuhkan selama menyusui.

Memberikan nutrisi yang baik kepada Si Buah Hati, seperti memberikan ASI

eksklusif dan nutrisi penting lainnya seiring pertambahan usia.

Menerapkan pola hidup bersih dan sehat, terutama mencuci tangan sebelum

makan, meminum air yang aman, mencuci peralatan makan dan peralatan dapur, membersihkan diri setelah buang air besar atau kecil, serta memiliki sanitasi yang ideal (toilet yang bersih).

Menjaga asupan nutrisi yang ideal dan bervariatif ditambah dengan perilaku hidup bersih dan sehat memegang peranan yang krusial bagi kesehatan ibu hamil, terutama bagi janin. Hal ini untuk mencegah terjadinya kekerdilan demi kelangsungan hidup anak dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang yang sehat, serta untuk memastikan anak tumbuh menjadi orang dewasa yang kuat, terdidik, dan produktif.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting

Menurut UNICEF (1998), pertumbuhan dipengaruhi oleh sebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung diantaranya adalah asupan makanan dan keadaan kesehatan, sedangkan penyebab tidak langsung meliputi ketersediaan dan pola konsumsi rumah tangga, pola pengasuhan anak, sanitasi lingkungan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Faktor-faktor tersebut ditentukan oleh sumber daya manusia, eknonomi dan organisasi melalui faktor pendidikan. Penyebab paling mendasar dari tumbuh kembang adalah masalah struktur politik, ideologi, dan sosial ekonomi yang dilandasi oleh potensi sumber daya yang ada (Supariasa et al., 2012).

meliputi infrastruktur sosial ekonomi, layanan pendidikan dan layanan kesehatan. Sedangkan menurut Soetjiningsih (1995) tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan.

Faktor Langsung

a. Asupan Makan

Asupan zat-zat gizi yang lengkap masih terus dibutuhkan anak selama proses tumbuh kembang masih berlanjut karena proses tumbuh kembang ini dipengaruhi oleh makanan yang diberikan pada anak. Makanan yang diberikan harus tepat baik jenis dan jumlahnya hingga kandungan gizinya. Zat gizi yang dibutuhkan anak ditentukan oleh usia, jenis kelamin, aktivitas, berat badan, dan tinggi badan. Tubuh anak tetap membutuhkan semua zat gizi utama yaitu karbohidrat, lemak, protein, serat, vitamin dan mineral (Marimbi, 2010).

Menurut Marimbi (2010) antara asupan zat gizi dan pengeluarannya harus ada keseimbangan sehingga diperoleh status gizi yang baik. Penilaian status gizi dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi dapat dilakukan melalui survey konsumsi makanan (Depkes Malang, 2008). Menurut Supariasa et al. (2012) ada beberapa metode pengukuran konsumsi makanan. Untuk menentukan jumlah konsumsi rata-rata dari sekelompok responden maka dapat menggunakan metode recall 2x24 jam atau penimbangan selama satu hari sudah cukup. Sedangkan untuk mengetahui kebiasaan atau pola konsumsi dari sekelompok masyarakat, maka dapat menggunakan metode frekuensi makanan. Berikut ini langkah-langkah penggunaan metode recall 2x24 jam dan frekuensi makanan :

1) Metode Food Recall 2x24 jam

Langkah pelaksanaan recall 2x24 jam, sebagai berikut :

a) Petugas atau pewawancara menanyakan kembali dan mencatat semua makanan dan minuman

yang dikonsumsi responden dalam ukuran rumah tangga (URT) selama kurun waktu 24 jam yang lalu. Selain dari makann utama, makanan kecil atau jajan juga dicatat, termasuk makanan yang dimakan diluar rumah.

b) Pewawancara melakukan konversi dari URT ke dalam ukuran berat (gram). Dalam menaksir/

memperkirakan ke dalam ukuran berat (gram) pewawancara menggunakan berbgai alat bantu seperti ukuran rumah tangga (piring, gelas, sendok, dan lain-lain) atau model dari makanan (food model). Makanan yang dikonsumsi dapat dihitung dengan alat bantu ini atau dengan menimbang langsung contoh makanan yang dikonsumsi.

c) Menganalisis bahan makanan ke dalam zat gizi dengan menggunakan Daftar Komposisi Bahan

Makanan (DKBM)

d) Membandingkan dengan Daftar Kecukupan Gizi yang dianjurkan (DKGA) atau Angka

Kecukupan Gizi (AKG) untuk Indonesia 2) Metode Frekuensi Makanan (Food Frequency)

Langkah pelaksanaan Frekuensi Makanan (Food Frequency), sebagai berikut :

a) Responden diminta untuk memberi tanda pada daftar makanan yang tersedia pada kuesioner

mengenai frekuensi penggunaanya dan ukuran porsinya

b) Lakukan rekapitulasi tentang frekuensi penggunaan jenis-jenis bahan makanan terutama bahan

Untuk menilai tingkat konsumsi makanan (energi dan zat gizi), diperlukan standar kecukupan yang dianjurkan atau Recommended Dietary Allowance (RDA) untuk populasi yang diteliti. Menurut Permenkes (2013) angka kecukupan gizi yang dianjurkan berdasarkan AKG (2012) sebagai berikut :

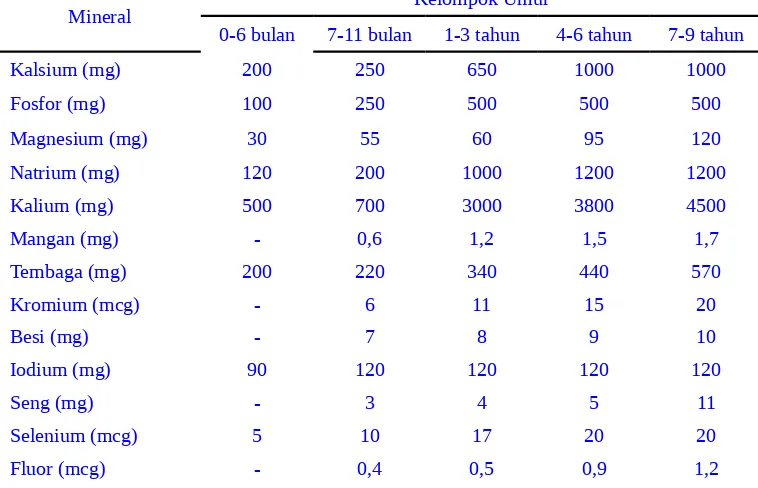

Tabel 2.3 Kebutuhan Mineral Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2012 rata-rata perhari

Mineral Kelompok Umur

0-6 bulan 7-11 bulan 1-3 tahun 4-6 tahun 7-9 tahun

Kalsium (mg) 200 250 650 1000 1000

Sedangkan untuk klasifikasi tingkat konsumsi zat gizi mikro dibagi menjadi dua dengan cut

Masa kanak-kanak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan tulang, gigi, otot, dan darah, maka pada masa ini memerlukan zat gizi lebih dibandingkan orang dewasa. Energi yang dibutuhkan oleh anak-anak dipengaruhi oleh basal metabolisme, laju pertumbuhan, dan energi yang dikeluarkan untuk melakukan aktifitas (Mahan et al., 2012). Selain itu, menurut Almatsier (2009) pertumbuhan tinggi badan bisa terhambat bila seorang anak mengalami defisiensi protein (meskipun konsumsi energinya cukup). Jika tubuh kekurangan khususnya karbohidrat dan lemak maka cadangan protein akan dirombak untuk menutupi kekurangan tersebut dan digunakan sebagi sumber energi. Pada anak yang megalami kurang energi protein akan terhambat pertumbuhannya, rentan terhadap penyakit terutama infeksi dan mengakibatkan rendahnya prestasi belajar anak.

Data riset kesehatan dasar (Riskesdas) yang dilakukan pada tahun 2007 dan 2010 secara konsisten menunjukkan bahwa rata-rata asupan kalori dan protein anak balita masih di bawah Angka Kecukupan Gizi (AKG). Akibat dari keadaan tersebut, anak balita perempuan dan anak balita laki-laki Indonesia mempunyai rata-rata tinggi badan masing-masing 6,7 cm dan 7,3 cm lebih pendek daripada standar rujukan WHO 2005 (Bappenas, 2011).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa asupan energi dan protein berhubungan dengan kejadian stunting. Penelitian yang dilakukan Fitri (2012) berdasarkan data RISKESDAS 2010 di Sumatera menyebutkan bahwa asupan zat gizi berupa energi dan protein menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap kejadian stunting. Hal yang sama juga ditunjukkan pada penelitian Oktarina (2012) bahwa terdapat hubungan antara tingkat konsumsi energi dengan kejadian stunting pada balita, namun tidak ditemukan hubungan antara tingkat konsumsi protein dengan kejadian stunting. Hal ini berbeda dengan Anisa (2012) dalam penelitiannya ditunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara asupan protein dengan kejadian stunting.

2) Zat Gizi Mikro (Kalsium, Besi, dan Zink)

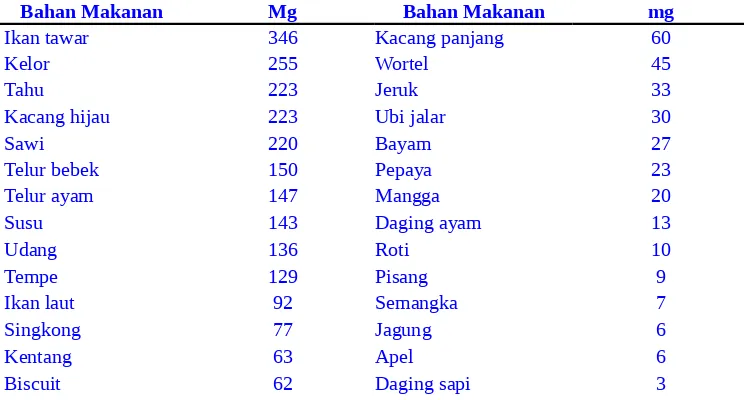

Kalsium merupakan salah satu makro elemen, yaitu mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg sehari. Sumber utama kalsium dalam makanan terdapat pada susu dan hasil olahnya, seperti keju atau yogurt. Sumber kalsium selain susu juga penting untuk memenuhi kebutuhan kalsium, baik yang berasal dari hewani atau nabati. Sumber kalsium yang berasal dari hewani, seperti sarden, ikan yang dimakan dengan tulang, termasuk ikan kering merupakan sumber kalsium yang baik. Sumber kalsium yang berasal dari nabati, seperti serealia, kacang-kacangan dan hasil kacang-kacangan, tahu dan tempe, dan sayuran hijau merupakan sumber kalsium yang baik juga, tetapi bahan makanan ini mengandung banyak zat yang menghambat penyerapan kalsium seperti serat, fitat, dan oksalat (Almatsier, 2009).

Sumber : Tabel Komposisi Pangan Indonesia (2009)

Kalsium merupakan mineral yang paling banyak terdapat dalam tubuh. sekitar 99% total kalsium dalam tubuh ditemukan dalam jaringan keras yaitu tulang dan gigi terutama dalam bentuk hidoksiapatit, hanya sebagian kecil dalam plasma dan cairan ekstravaskular (Almatsier, 2009). Kalsium di dalam tulang mudah dimobilisasi ke dalam cairan tubuh dan darah, bila diperlukan untuk diteruskan kepada sel-sel jaringan yang lebih memerlukannya. Terutama trabecule dari struktur tulang merupakan tempat penimbunan kalsium yang mudah sekali melepaskan kalsium untuk dipergunakan ke dalam keperluan lain (Sediaoetama, 2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat konsumsi kalsium anak balita tergolong kurang sebesar 60,46%. Masa balita adalah masa pertumbuhan, dimana pada masa ini diperlukan kalsium yang tinggi. Karena kekurangan kekurangan kalsium pada masa pertumbuhan menyebabkan gangguan pertumbuhan. Tulang kurang kuat, mudah bengkok, dan rapuh (Almatsier, 2009). Menurut Sulistyoningsih (2012) defisiensi kalsium dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, tulang mudah patah, rakhitis pada anak-anak, sering kejang, mineralisasi tulang dan gigi terganggu (kerusakan gigi).

Salah satu mikronutrien esensial bagi manusia adalah Fe atau zat besi yang merupakan mineral mikro yang paling banyak di dalam tubuh yaitu sebanyak 3-5 gram di dalam tubuh (Almatsier, 2009). Sumber zat besi paling utama dan paling baik baik adalah pada makanan hewani, seperti daging, ayam, ikan dan makanan hasil olahan darah. Sumber zat besi yang baik lainnya adalah telur, serealia, kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran hijau, dan buah-buahan. Disamping jumlah besi, perlu diperhatikan kualitas besi di dalam makanan yang dinamkan juga ketersediaan biologik tinggi, besi dalam serealia dan kacang-kacangan mempunyai ketersediaan biologik sedang, dan besi dalam sebagian besar sayuran, terutama yang mengandung oksalat tinggi seperti bayam mempunyai ketersediaan biologik rendah.

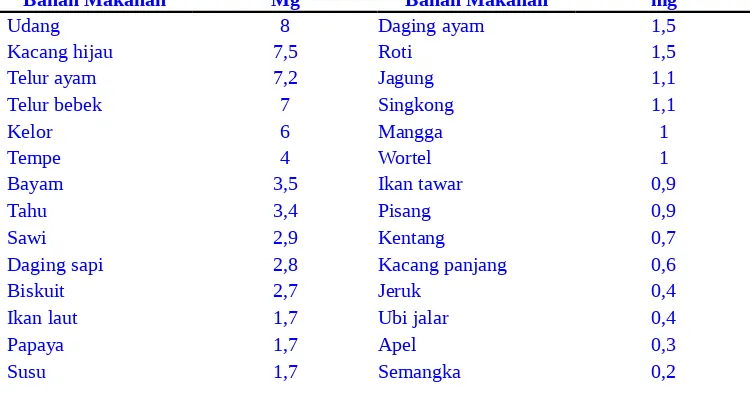

Tabel 2.5 Nilai Zat Besi dalam Bahan Makanan (mg/100 gram)

Sumber : Tabel Komposisi Pangan Indonesia (2009)

Menurut Indonesian Pediatric Society (IDAI) Kekurangan zat besi sangat mempengaruhi fungsi kognitif, tingkah laku dan pertumbuhan seorang bayi. Gejala yang paling sering ditemukan adalah pucat yang berlangsung lama (kronis) dan dapat ditemukan gejala komplikasi antara lain lemas, mudah lelah, mudah infeksi, gangguan prestasi belajar, menurunnya daya tahan tubuh terhadap infeksi dan gangguan perilaku.

Zink termasuk dalam kelompok zat gizi mikro yang mutlak dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil untuk memelihara kehidupan yang optimal. Zink terdapat dalam jumlah yang cukup banyak di dalam setiap sel, kecuali sel darah merah dimana zat besi berfungsi khusus mengangkut oksigen. Sekalipun kalsium merupakan elemen makro namun jumlahnya dalam sel lebih kecil dibandingkan seng, kecuali di dalam tulang. Zink tidak terbatas fungsinya seperti zat besi dan kalsium. Fungsi fisiologi yang bergantung pada seng ialah pertumbuhan dan pembelahan sel, antioksidan, perkembangan seksual, kekebalan seluler dan humoral, adaptasi gelap, pengecapan dan nafsu makan. Zink terutama dibutuhkan untuk proses percepatan pertumbuhan, hal ini bukan saja disebabkan karena efek replikasi sel dan metabolisme asam nukleat, tetapi juga sebagai mediator dari aktifitas hormon pertumbuhan. Bahan makanan sumber zink diantaranya bayam, kepiting, jamur, kacang-kacangan, tiram, kuning telur, biji-bijian dan daging merah.

Tabel 2.6 Nilai Zink dalam Bahan Makanan (mg/100 gram)

Bahan Makanan Mg Bahan Makanan mg

Udang 8 Daging ayam 1,5

Kacang hijau 7,5 Roti 1,5

Telur ayam 7,2 Jagung 1,1

Telur bebek 7 Singkong 1,1

Kelor 6 Mangga 1

Tempe 4 Wortel 1

Bayam 3,5 Ikan tawar 0,9

Tahu 3,4 Pisang 0,9

Sawi 2,9 Kentang 0,7

Daging sapi 2,8 Kacang panjang 0,6

Biskuit 2,7 Jeruk 0,4

Ikan laut 1,7 Ubi jalar 0,4

Papaya 1,7 Apel 0,3

Sumber :Nutrisurvey (2007)

Konsekuensi defisiensi mikronutrien selama masa anak-anak sangat berbahaya. Defisiensi zink juga dapat menyebabkan pertumbuhan terlambat, dermatosis, hipogonadisme, oligospermi, adaptasi gelap yang menurun, gangguan imunitas, rambut rontok, nafsu makan yang berkurang (Pudjiaji, 2005). Menurut Solomons (1993) manifestasi defisiensi zink pada manusia sangat bervarisi, pada defisiensi yang ringan gejala-gejala yang ditemukan adalah anoreksi, kulit kering dan oligospermia. Salah satu manifestasi defisiensi seng pada anak balita adalah retardasi pertumbuhan linier (pendek atau stunting). Pada anak-anak gejala yang paling menonjol adalah pertumbuhan yang terhambat (growth retardation).

b. Penyakit Infeksi

Konsumsi diet yang cukup tidak menjamin pertumbuhan fisik yang normal, karena kejadian penyakit lain, seperti infeksi akut atau kronis, dapat mempengaruhi proses yang kompleks terhadap terjadinya atau pemeliharaan defisit pertumbuhan pada anak (Anisa, 2012). Menurut Suiraoka et al. (2011) hubungan penyakit infeksi dengan keadaan gizi kurang merupakan hubungan timbal balik dan sebab akibat. Penyakit infeksi dapat memperburuk keadaan gizi dan keadaan gizi yang kurang dapat mempermudah seseorang terkena penyakit infeksi yang akibatnya dapat menurunkan nafsu makan, adanya gangguan penyerapan dalam saluran pencernaan atau peningkatan kebutuhan zat gizi oleh adanya penyakit sehingga kebutuhan zat gizi tidak terpenuhi.

Anak dengan penyakit infeksi dapat mengganggu proses pertumbuhannya. Penyakit infeksi yang sering diderita oleh anak dengan KEP adalah diare dan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) (Suryono et al., 2004). Menurut Supariasa et al. (2012) ada hubungan yang sangat erat antara infeksi (bakteri, virus, dan parasit) dengan kejadian malnutrisi. Mereka menekankan interaksi yang sinergis antara malnutrisi dengan penyakit infeksi dan juga infeksi akan mempengaruhi zat gizi dan mempercepat malnutrisi.

Berdasarkan penelitian Masithah et al. (2005) status kesehatan berupa penyakit infeksi memiliki hubungan positif terhadap indeks status gizi TB/U. Menurut Astari et al.(2005) penyakit infeksi seperti diare dan ISPA yang disebabkan oleh sanitasi pangan dan lingkungan yang buruk, berhubungan dengan kejadian stunting pada bayi usia 6 – 12 bulan. Tando (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa status kesehatan berupa frekuensi dan durasi sakit pada

balita memberikan resiko kemungkinan terjadinya stuntingpada anak SD di Kecamatan Malayan Kota Manado.

c. Berat Lahir

Berat lahir pada khususnya sangat terkait dengan kematian janin, neonatal, dan postneonatal; mordibitas bayi dan anak; dan pertumbuhan dan pengembangan jangka panjang. Bayi dengan berat lahir rendah (BBLR) didefinisikan oleh WHO yaitu berat lahir kurang dari 2500 gr. Anak yang BBLR kedepannya akan memiliki ukuran antropometri yang kurang di masa dewasa. Bagi perempuan yang lahir dengan berat rendah, memiliki risiko besar untuk menjadi ibu yang stunted sehingga akan cenderung melahirkan bayi dengan berat lahir rendah seperti dirinya. Bayi yang dilahirkan oleh ibu yang stuntedtersebut akan menjadi perempuan dewasa yang stunted juga, dan akan membentuk siklus sama seperti sebelumnya (Semba dan Bloem, 2001).

Fitri (2012) menyebutkan bahwa berat lahir secara bermakna berhubungan dengan kejadian stunting. Hal ini sejalan dengan penelitian Oktarina (2012) yang menyebutkan bahwa berat lahir merupakan faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian stunting.

Growth faltering atau kegagalan pertumbuhan yang mengakibatkan terjadinyastunting atau underweight pada umumnya terjadi dalam periode yang singkat (sebelum lahir hingga kurang lebih umur 2 tahun), namun mempunyai konsekuensi yang serius kemudian hari. Seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi dewasa stunted dapat mengakibatkan produksi kerja yang kurang hingga berdampak terhadap status ekonomi. Sedangkan seorang anak perempuan yang mengalami stunting, layaknya akan menjadi seorang perempuan dewasa stunted, apabila kelak hamil akan lahir seorang bayi dengan berat lahir rendah (Kusharisupeni, 2002).

d. Genetik

Faktor genetik merupakan modal dasar mencapai hasil proses pertumbuhan. Melalui genetik yang berada di dalam sel telur yang telah dibuahi, dapat ditentukan kualitas dan kuantitas pertumbuhan. Hal ini ditandai dengan intensitas dan kecepatan pembelahan, derajat sensitivitas jaringan terhadap rangsangan, umur pubertas dan berhentinya pertumbuhan tulang (Soetjiningsih, 1995). Salah satu atau kedua orang tua yang pendek akibat kondisi patologi (seperti defisiensi hormon pertumbuhan) memiliki gen dalam kromosom yang membawa sifat pendek sehingga memperbesar peluang anak mewarisi gen tersebut dan tumbuh menjadi stunting. Akan tetapi, bila orang tua pendek akibat kekurangan zat gizi atau penyakit, kemungkinan anak dapat tumbuh dengan tinggi badan normal selama anak tersebut tidak terpapar faktor resiko yang lain (Amigo et al.,1997 dalam Nashikah, 2012).

Faktor Tidak Langsung

a. Pola Asuh Gizi

Suatu bentuk rangsangan untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan otak bayi adalah degan menerapkan pola asah, asih, dan asuh dalam perawatannya sehari-hari. Dalam pemberian makanan juga perlu ditunjang dengan pemenuhan zat zat gizi yang tepat (Marimbi, 2010). Adapun aspek kunci pola asuh gizi yaitu makanan dan minumanpra-lakteal, pemberian kolostrum, pemberian ASI eksklusif, pemberian MP-ASI, dan praktik penyapihan.

Air susu ibu merupakan makanan yang ideal untuk bayi terutama pada bulan-bulan pertama. ASI mengandung semua zat gizi untuk membangun dan penyediaan energi dalam susunan yang diperlukan. ASI tidak memberatkan fungsi traktus digestivus dan ginjal yang belum berfungsi baik pada bayi yang baru lahir, serta menghasilkan pertumbuhan fisik yang optimum. Kandungan ASI memiliki berbagai zat anti infeksi, mengurangi kejadian eksim atopik. Zat-zat anti infeksi dapat digolongkan dalam golongan spesifik dan non-spesifik. Responsi imunitas spesifik pada umumnya memerlukan kerja sama dengan zat non spesifik untuk menyingkirkan kuman atau virus dari tubuh (Pudjiaji, 2005). Proverawati et al. (2010) menyebutkan ASI mengandung growth faktor yang diantaranya untuk perkembangan mukosa usus. ASI akan melindungi bayi terhadap infeksi dan juga merangsang pertumbuhan bayi yang normal.

Menurut WHO (World Health Organization) ASI eksklusifadalah pemberian ASI saja tanpa tambahan cairan lain baik susu formula, air putih, air jeruk, ataupun makanan tambahan lain. Sebelum mencapai usia 6 bulan sistem pencernaan bayi belum mampu berfungsi dengan sempurna, sehingga ia belum mampu mencerna makanan selain ASI. Taufiqurrahman (2009), dalam penelitiannya menyatakan bahwa status menyusu juga merupakan faktor risiko terhadap kejadian stunting. Di Indonesia, perilaku ibu dalam pemberian ASI ekslusif memiliki hubungan yang bermakna dengan indeks PB/U, dimana 48 dari 51 anak stunted tidak mendapatkan ASI eksklusif (Oktavia, 2011).

Menginjak usia 6 bulan ke atas, ASI sebagai sumber nutrisi sudah tidak mencukupi lagi kebutuhan gizi yang terus berkembang. Oleh karena itu perlu diberikan makanan pendamping ASI. Pemberian makanan pendamping ASI harus disesuaikan dengan perkembangan sistem alat pencernaan bayi, mulai dari makanan bertekstur cair, kental, semi padat hingga akhirnya makanan padat (Marimbi, 2010).

b. Tingkat Pendidikan Orang Tua

Pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor yang penting dalam tumbuh kembang anak. Karena dengan pendidikan yang baik, maka orang tua dapat menerima segala informasi dari luar terutama tentang tata cara pengasuhan anak yang baik, bagaimana menjaga kesehatan anaknya, pendidikannya, dan sebagainya (Soetjiningsih, 1995). Penelitian Anisa (2012) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pendidikan ayah dan ibu dengan kejadian stunting pada balita di Kelurahan Kalibaru Depok.

c. Pekerjaan Ibu

Menurut Zakiah (1998) dalam Aditianti (2010) status pekerjaan orang tua mempengaruhi pola pengasuhan. Pada orang tua yang bekerja, khususnya ibu, dapat menyebabkan berkurangnya alokasi waktu untuk anak lebih sedikit dibandingkan dengan ibu yang bekerja. Hasil penelitian Diana (2006) mengemukakan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pola asuh makan dengan pekerjaan ibu. Ibu yang bekerja di luar rumah dapat menyebabkan anak tidak terawatt, sebab anak balita sangat bergantung pada pengasuhannya atau anggota keluarga yang lain. Selain itu, ibu yang bekerja diluar rumah cenderung memiliki waktu yang lebih terbatas untuk melaksanakan tugas rumah tangga dibandingkan ibu yang tidak bekerja, oleh karena itu pola pengasuhan anak akan berpengaruh dan pada akhirnya pertumbuhan dan perkembangan anak juga akan terganggu.

d. Pengetahuan Gizi Ibu

Hidayat (2005) menjelaskan bahwa pengetahuan gizi yang rendah dapat menghambat usaha perbaikan gizi yang baik pada keluarga maupun masyarakat sadar gizi artinya tidak hanya mengetahui gizi tetapi harus mengerti dan mau berbuat. Menurut Suhardjo (2003) tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tentang kebutuhan akan zat-zat gizi berpengaruh terhadap jumlah dan jenis bahan makanan yang dikonsumsi. Pengetahuan gizi merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap konsumsi pangan dan status gizi. Ibu yang cukup pengetahuan gizinya akan memperhatikan kebutuhan gizi anaknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

e. Jumlah Anggota Keluarga

Jumlah anggota rumah tangga juga memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian stunting pada balita. Anak-anak stunting berasal dari keluarga yang jumlah anggota rumah tangganya lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak normal (Tshwane University of Technology et al., 2006 dalam Oktarina, 2012).

pengeluaran per kapita lebih kecil dibandingkan keluarga dengan anggota rumah tangga < 4 orang. Semakin kecilnya pengeluaran per kapita tersebut dapat mengurangi kemampuan dalam penyediaan makanan bagi tiap-tiap orang dalam keluarga tersebut, termasuk balita.

f. Status Ekonomi Keluarga (Pendapatan dan Pengeluaran)

Pendapatan keluarga yang memadai akan menunjang tumbuh kembang anak, karena orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan anak baik yang primer maupun yang sekunder (Soetjiningsih, 1995). Menurut Husaini et al. (2006), apabila pendapatan rendah, maka kebutuhan pangan cenderung lebih dominan dibandingkan dengan kebutuhan non pangan. Di negara-negara berkembang golongan miskin menggunakan bagian terbesar dari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan makanan, yaitu umumnya dua per tiga dari pendapatannya. Namun sebaliknya, apabila pendapatan semakin baik, maka pengeluaran untuk non pangan akan semakin besar, mengingat semua kebutuhan pokok untuk makan sudah tepenuhi (Suhardjo, 2003).

Tingkat pengeluaran untuk makanan merupakan kejadian yang dapat menggambarkan keadaan ekonomi suatu keluarga. Keluarga ekonomi rendah akan cenderung membelanjakan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan. Makanan yang lebih banyak dibeli yaitu makanan berpati sedangkan untuk makanan sumber protein adalah terutama protein hewani. Hal ini akan menghubungkan tidak terpenuhinya kebutuhan gizi anak erutama kebutuhan protein sehingga akan mempengaruhi kesehatan dan status gizi anak. Status gizi anak dan kurangnya asupan protein akan menyebabkan anak menjadi sulit tumbuh dan berkembang. Keadaan ini diperparah apabila tidak mempunyai alokasi dana sehingga kejadian ini akan memperparah kondisi kesehatan, status gizi dan tumbuh kembang anak (Santi, 2011).

g. Umur

Laju pertumbuhan pada tahun pertama kehidupan adalah lebih cepat dibandingkan pada usia lainnya. Jika dilihat dari umur balita, ternyata kejadian stunting banyak terdapat pada usia 12 hingga 59 bulan (Fitri, 2012). Menurut Pudjiadi (2005) bertambahnya panjang badan lebih cepat pada tahun pertama dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Dilahirkan dengan panjang badan 50 cm, pada umur 50 cm, pada umur 1 tahun naik menjadi 75 cm (kenaikan 25 cm), pada umur 2 tahun 87 cm (bertambah 12 cm dalam tahun kedua) pada umur 3 tahun 92 cm (naik hanya 7 cm).

h. Jenis Kelamin

i. Sanitasi lingkungan

Salah satu elemen penting untuk menunjang kesehatan manusia adalah air bersih dan sanitasi yang baik. Menurut WHO, dampak kesehatan dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap air bersih dan sanitasi diantaranya terlihat pada anak-anak sebagai kelompok usia rentan yang secara khusus berisiko terhadap penyakit bersumber air, seperti diare. Penyakit diare yang dialami pada awal masa kanak-kanak dapat memberikan konsekuensi jangka panjang terhadap tinggi badan menurut umur (Aditianti, 2010).

j. Pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah akses atau keterjangkauan anak dan keluarga terhadap upaya pencegahan penyakit dan pemeliharaan kesehatan seperti imunisasi, pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, penimbangan anak, penyuluhan kesehatan dan gizi, serta sarana kesehatan yang baik seperti posyandu, puskesmas, praktek bidan atau dokter, rumah sakit dan persediaan air bersih. Ketidakterjangkauan pelayanan kesehatan (karena jauh dan atau tidak mampu membayar), kurangnya pendidikan dan pengetahuan, merupakan kendala masyarakat dan keluarga memanfaatkan secara baik pelayanan kesehatan yang tersedia. Hal ini dapat berdampak juga pada status gizi anak (Aditianti, 2010).

Kejadian penyakit infeksi (morbiditas) erat kaitannya dengan akses dan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Selain itu pelayanan kesehatan dan sanitasi lingkungan juga berkaitan erat dengan morbiditas dan akhirnya berpengaruh terhadap status gizi. upaya penurunan angka morbiditas dan meningkatkan statis gizi bayi dan balita dapat diusahakan melalui memanfaatkan akses pelayanan kesehatan dan penatalaksanaan kasus penderita secara benar dan tepat waktu (Hidayat et al., 2009).

k. Status Imunisasi

Imunisasi merupakan suatu proses yang menjadikan seseorang kebal atau dapat melawan terhadap penyakit infeksi. Pemberian imunisasi biasanya dalam bentuk vaksin. Vaksin merangsang tubuh untuk membentuk sistem kekebalan yang digunakan untuk melawan infeksi atau penyakit. Ketika tubuh kita diberi vaksin atau imunisasi, tubuh akan terpajan oleh virus atau bakteri yang sudah dilemahkan atau dimatikan dalam jumlah yang sedikit dan aman. Kemudian sistem kekebalan tubuh akan mengingat virus atau bakteri yang telah dimasukkan dan melawan infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri tersebut ketika menyerang tubuh kita di kemudian hari (Immunizations, 2010).