AGROINDUSTRI

SAWIT

MENUJU ENERGI

TERBARUKAN

UBAH PARADIGMA AGROINDUSTRI SAWIT

MENUJU KE ENERGI TERBARUKAN

{ Syukri M Nur dan Jusri Jusuf }

PENGANTAR

Agroindustri kelapa sawit di Indonesia telah memberikan banyak kontribusi pada ekonomi negara. Wujudnya antara lain, perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat dan pengusaha, serta pemasukan devisa, penggerak ekonomi daerah dan pajak bagi negara (Sipayung, 2012). Namun demikian, sawit masih harus berhadapan dengan isu-isu perusakan lingkungan dan aspek sosial seperti akibat konversi hutan menjadi perkebunan, pencemaran akibat limbah sawit yang tak terolah bahkan sampai pada perampasan lahan petani oleh perusahaan perkebunan.

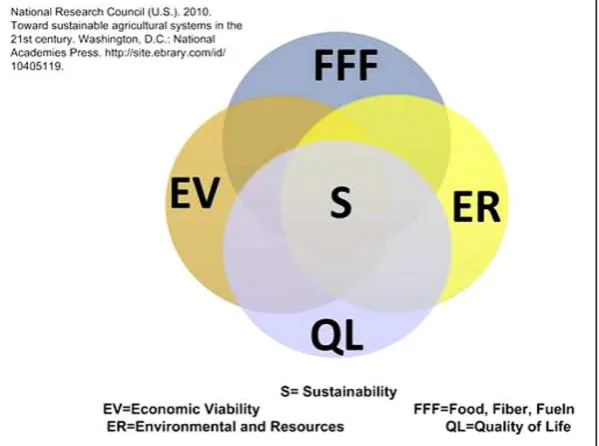

Penjelasan awal ini menunjukkan bagai agroindustri sawit bagai memiliki tiga ujung pisau, satu sisi tajam pada peningkatan ekonomi, namun pada dua sisi lain masih tumpul pada sisi lingkungan dan sosial. Kondisi “Tri Sula” ini perlu diperbaiki supaya ada keseimbangan ketajaman mata pisau untuk

mencapai keberlanjutan agroindustri sawit Indonesia. Alasannya, keberlanjutan itu hanya dapat tercapai bukan saja pada kemampuan menyeimbangkan kepentingan ekonomi,lingkungan, dan sosial tetapi agroindustri sawit juga harus mampu memenuhi tercapainya target sebagai penyedia pangan,papan,dan energi (istilah populernya Food, Fiber, Fuel) seperti yang dikonsepkan oleh National Research Council, Amerika Serikat (2010).

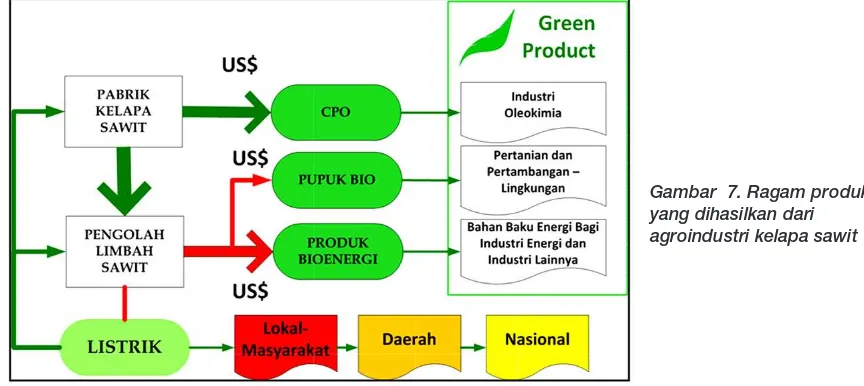

Untuk mencapai target pemikiran tersebut, agroindustri kelapa sawit Indonesia harus mampu mengubah paradigma pengelolaannya. Titik perubahan itu dimulai dari hanya memproduksi CPO dan membiarkan limbah industrinya, ke arah pendayagunaan limbah pabrik sawit menjadi produk bioenergi dan biokimia serta menjadi produsen listrik selama proses produksi berlangsung.

Perubahan paradigma ini berarti bahwa agroindustri sawit harus mampu menggali sendiri atau menyerap kemajuan teknologi terkini dalam menghadapi masalah lingkungan dan sosial Perubahan paradigma ini akan melahirkan strategi pendayagunaan teknologi dan sumberdaya manusia, pembukaan celah pasar dan peluncuran produk baru, serta intensiikasi perkebunan sawit sebagai bahan baku energi dan pangan. Singkat kata, perubahan paradigma itu menggiring masalah dan tantangan menjadi peluang bisnis baru di bidang energi tanpa meninggalkan bisnis utama dibidang perkebunan sawit.

Artikel ini akan memaparkan perubahan paradigma agroindustri sawit disertai dengan pilihan teknologi, estimasi kebutuhan modal investasi dan modal kerja, alternatif pembiayaan investasi, potensi pasar, serta manfaat sosial dan lingkungan yang akan dicapai oleh industri tersebut.

1. PENDAHULUAN

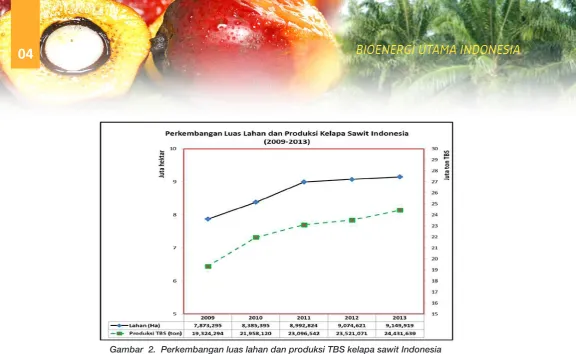

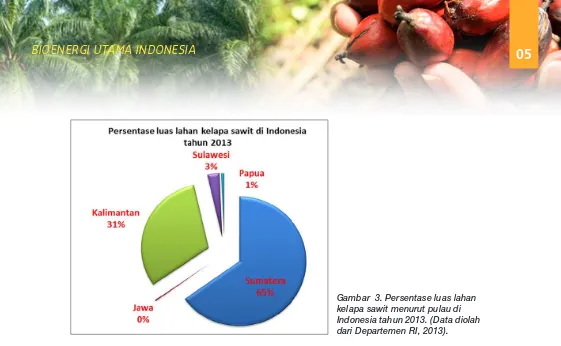

1.1 LUAS DAN PRODUKSI SAWIT INDONESIA

Berdasarkan Data Statistik Pertanian 2013, hampir setiap pulau besar Indonesia telah memiliki perkebunan sawit seperti yang disajikan pada Tabel 1, dimana pulau Sumatera memiliki areal terluas yang mencapai hampir 6 juta hektar atau 65% dari luas perkebunan di Indonesia, kemudian disusul pulau Kalimantan (31%), pulau Sulawesi 3%, dan Papua (1%). Untuk pulau Jawa, perkebunan sawit yang tersedia merupakan perkebunan tua yang bakal menghadapi persaingan kebutuhan lahan dengan sektor lain.

Tabel 1. Perkembangan luas lahan (hektar) di setiap pulau di Indonesia pada tahun 2009-2013.

1.2 Produksi Utama Agroindustri Sawit

Hingga saat ini, agroindustri kelapa sawit Indonesia yang memiliki luas areal 11 juta ha lebih dengan 650 PKS hanya berorientasi pada produk minyak yaitu minyak mentah nabati (crude palm oil, CPO) dan minyak biji sawit (Palm Kernel Oil, PKO). Sisanya, dalam bentuk serat sawit (11-12%), cangkang sawit (5-7%), tandan kosong (20-23%), dan limbah cair (POME) (50-60%) dari setiap tandan buah segar (TBS) yang diproses oleh pabrik kelapa sawit (PKS). Lihat Gambar 4.

Gambar 3. Persentase luas lahan kelapa sawit menurut pulau di Indonesia tahun 2013. (Data diolah dari Departemen RI, 2013).

1.3 Masalah Baru adalah Limbah Sawit

Dengan menggunakan data Departemen Pertanian RI (2013) dan asumsi limbah yang terjadi berdasarkan pada hasil penelitian Abdullah dan Sulaiman (2013) yang disajikan pada Tabel 2, maka estimasi potensi limbah yang terdapat di industri perkebunan kelapa sawit Indonesia akan terus bertambah setiap tahun seperti yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 2. Estimasi limbah sawit dari PKS

Tabel 3. Estimasi perkembangan limbah sawit dari PKS di Indonesia

Kondisi ini mengakibatkan limbah sawit menjadi barang yang tidak bernilai ekonomi dan sosial serta menambah beban biaya operasional perusahaanperkebunan. Pada skala daerah dan nasional, jika kondisi ini tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan masalah baru pada lingkungan dan sosial. Pada prespektif global, limbah sawit akan menimbulkan isu sebagai sumber penyumbang gas rumah kaca karena potensi emisi gas metan (CH4).

2. Perubahan Paradigma

Paradigma Lama:

• Perusahaan sawit saat ini masih berorientasi pada produksi CPO untuk bahan Industri pangan dan sedikit bioenergi (energi terbarukan).

• Sumber pendapatan perusahaan hanya berasal CPO, sedangkan pengeluaran terjadi pada penyediaan solar untuk listrik bagi pabrik dan perumahan, serta operasional lainnya.

• Biaya operasional akan bertambah jika akan dihadapkan pada persoalan mengatasi limbah pabrik kelapa sawit, apalagi juga harus mendukung program sosial melalui Corporate Social Responcibility (CSR).

• Pengembalian modal investasi akan butuh waktu lama, sekitar 7-9 tahun.

• Rentan pada isu lingkungan dan masalah sosial, akibat ada potensi bahan pencemaran yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit.

Paradigma Baru:

• Berorientasi pada produksi Pangan-Papan-Energi (Food-Fiber-Fuel), dengan konsekuensi perusahaan harus mengembangkan sayap bisnisnya ke energi khususnya penjualan listrik dan produk bioenergi.

• Pendapatan dari multi produk (CPO, Pupuk, Bioenergi dan Listrik, serta bahan kimia).

• Menghindari penambahan beban biaya operasional akibat kebutuhan solar untuk listrik bagi perumahan karyawan.

• Berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi untuk energi berbasis agroindustri dengan mendayagunakan teknologi dan ketersediaan pasar.

• Aplikasi konsep ini akan mengubah peran agroindustri sawit sebagai sentra penyediaan listrik daerah.

• Pengembalian modal investasi akan singkat, kurang dari tiga tahun, dengan biaya operasional yang kecil.

Implikasi positif dari perubahan paradigma tersebut adalah bertambahnya komponen pendapatan yang berasal dari penjualan listrik, penjualan produk bioenergi, penjualan pupuk organik, dan CPO itu sendiri. Produk bioenergi ini diperlukan sebagai bahan baku energi di industri peleburan logam atau untuk pembangkit listrik bagi negara-negara industri di Asia seperti Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Khusus untuk produksi listrik, perusahaan juga akan mendapatkan manfaat sosial karena mendukung penyediaan listrik di daerah dan nasional yang kondisinya semakin kritis (Gambar 7).

Gambar 7. Ragam produk yang dihasilkan dari agroindustri kelapa sawit

Jadi ada lima perbedaan penting antara paradigma lama dan paradigma baru untuk agroindustri sawit Indonesia yang diringkas dan disajikan pada Gambar 8. Indikatornya menggunakan produk yang dihasilkan, biaya operasional, pendapatan, dan tambahan investasi.

2.1 Pilihan Teknologi

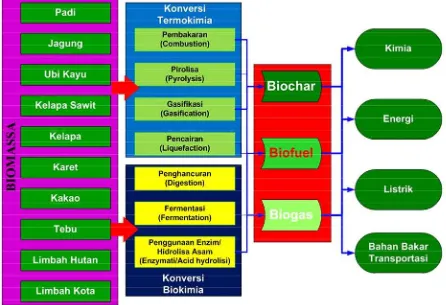

Persyaratan dasar yang dibutuhkan dalam realisasi perubahan paradigma baru untuk agroindustri sawit adalah kemampuan memilih dan beradaptasi dengan teknologi. Kendati beragam teknologi telah digali oleh para peneliti di Indonesia dan manca negara, baik pada skala laboratorium, model di lapangan, maupun teknologi yang sudah diterapkan pada skala industri, namun tetap berpegang pada dua prinsip teknologi konversi biomassa yaitu termokimia dan biokimia. Pada konversi termokimia, terdapat empat jenis proses yaitu pembakaran, pirolisa, gasiikasi, dan pencairan. Sementara itu, pada konversi biokimia tersedia tiga proses yaitu penghancuran, fermentasi, dan hidrolisa asam seperti yang dijelaskan pada Gambar 9. Pemahaman mengenai jenis konversi ini akan memberikan panduan bagi pengusaha mengenai pilihan teknologi dan target produk yang dihasilkan yang mengantarkannya menjadi bisnis utama pengusaha tersebut.

Pilihan teknologi akan memberikan perbedaan produk bioenergi seperti yang dicontohkan pada Gambar 10 dimana setiap teknologi akan menghasilkan produk yang berbeda. Pada gambar tersebut, diambil contoh tandan buah kosong (empty fruit bunch, EFB) yang berbeda nilai kalorinya jika diproses dengan torrefaction suhu 300oC. Perbedaan nilai kandungan energi akan semakin besar jika dilakukan proses pirolisa lambat pada suhu 815oC.

Gambar 10.

2.2 Adaptasi Teknologi

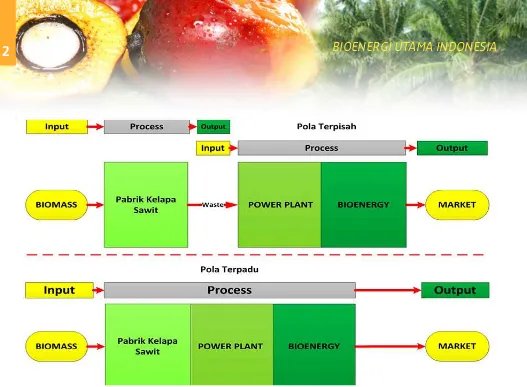

Pada pilihan kedua yaitu pola terpadu, sistem kerja PKS langsung dipaduserasikan dengan sistem dan teknologi untuk pembangkit listrik dan produksi bioenergi. Karena terpadu maka lokasi untuk penempatan dua sistem itu harus sama dan saling mendukung. Sistem PKS memberikan bahan baku berupa limbah kepada sistem power plant dan bioenergy untuk diolah menjadi listrik dan produk bioenergi. Listrik yang dihasilkan dipakai lagi untuk sistem produksi PKS untuk menghasilkan CPO dan produk bioenergi.

Pada pola pertama lebih eisien diterapkan pada PKS yang sudah beroperasi, sedangkan pada pola kedua lebih tepat diterapkan pada PKS baru yang akan dibangun dan juga memiliki rencana untuk menjadikan listrik dan produk bioenergi sebagai bidang bisnis baru. Penentuan pilihan dari dua pola tersebut, akan dibantu melalui aplikasi model yang akan menggambarkan sistem kerja dan hasil produksi dalam bentuk simulasi visual dan data kuantitatif. Aplikasi ini telah banyak diterapkan oleh perusahaan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Piranti lunak yang umum digunakan Matlab dan Aspen Plus yang mendekati proses sebenarnya dalam skala industri. Dalam proses pembangunan model

tersebut, perusahaan juga sudah berarti membangun dan menjalankan sebagian fungsi penelitian dan pengembangan (Research and Development, R & D). Tujuan penerapan model sebelum realisasi proyek seperti ini adalah menambah keyakinan pengusaha dan menurun potensi risiko yang mungkin terjadi. Titik persinggungan antara keyakinan yang terus meningkat dengan risiko yang terendah merupakan titik awal bagi dimulainya bisnis/ industri ini. Dua hal tersebut diilustrasikan pada Gambar 7.

Gambar 12. Awal mulai bisnis pada titik persinggungan antara penurunan resiko bisnis dengan bertambahnya keyakinan pengusaha pada sistem industri ini.

3. PRODUK BIOENERGI DAN LISTRIK

3.1 Produk Bioenergi

Produk yang dihasilkan dari sistem dan teknologi ini adalah biocoal dan juga dikenal dengan nama lain seperti charcoal, terra preta, atau arang. Semuanya dihasilkan dari bahan baku biomassa.

bahan baku tersebut jika diolah dengan sistem torrefaction pada suhu 300oC, dan melalui pirolisa lambat pada suhu 815oC.

Table 4. Perbandingan nilai kalori dan unsur kimia lainnya pada bahan baku dan produk bioenergi

Sumber: data diolah dari berbagai sumber: 1. https://www.ecn.nl/phyllis2/

2. Data from our products.

3. http://www.bayan.com.sg/index.php/coal-quality 4. Rezaiyan and Cheremisinoff (2005)

Produk biocoal juga memiliki kandungan energi lebih tinggi daripada dua contoh produk batubara yang dijual oleh produsen batubara dari Indonesia, Gunung Bayan Group dan Kaltim Prima Coal. Jika menggunakan biocoal dari cangkang sawit sebagai contoh, maka nilainya lebih tinggi (1.140 kCal/kg) dari batubara dengan label Gunung Bayan 1 yang hanya memiliki nilai kalori 7.000 kCal/kg.

yang disajikan pada Gambar 14. Perbedaan ini disajikan dalam satuan kCal/kg yang umum dikenal oleh publik atau pengusaha bidang pertambangan batubara, sedangkan satuan MJ/kg digunakan dalam tulisan ilmiah karena merupakan Satuan Internasional (SI).

Gambar 13. Perbandingan data antara bahan baku komponen limbah sawit dengan produk dari torrefaction dan pirolisa lambat, serta batubara berkalori tinggi yang tergolong sebagai low-vilatile bituminous.

3.2 Sistem Pembangkit Listrik

Penemu teknologi sistem reaktor (kiln) ini, Dr. Bernd Schottdorf,menjelaskan bahwa sistem yang digunakan adalah Gasiikasi Berkelanjutan (continuous gasiication). Produk utamanya adalah biocoal, gas sintetis, serta limbah panas sebesar 300 kWheatyang terjadi akan didayagunakan untuk membangkitkan listrik selama proses karbonisasi. Limbah panas saja dapat dikonversi menjadi 80 kWe.

Limbah panas tersebut dapat didaur ulang untuk pengeringan, pendinginan, bahkan pembangkitan listrik dengan menggunakan organic rankine cycle atau panel parabolic.

Sumber utama bahan bakar untuk pembangkitan listrik dari sistem Schottdorf Kiln ini berasal dari gas. Kemudian dapat ditampung pada sebuah tangki gas

Gambar 13 Sistem kerja reaktor pengolah biomassa menjadi gas dan biochar.

bertekanan, lalu dialirkan ke gas burner pada subsistem steam turbine generator hingga menjadi listrik.

Jika reaktor ini dirangkai untuk pembangkit listrik akan menghasilkan skema dasar seperti dua gambar (14 dan 15) berikut ini:

Aplikasi teknologi ini dapat berdaya guna dengan sistem modul dimana setiap modul akan terdiri dari beberapa rektor yang menggunakan bahan baku yang sama jenis, ukuran, kualitasnya. Untuk mencapai target optimum dalam produksi listrik masih lagi mempertimbangkan kapasitas produksi gas dari setiap modul, kualitas dan kuantitas gas untuk proses lanjutannya.

Berdasarkan kajian tim penulis, kemampuan produksi panas dan gas dari 120 reaktor akan menghasilkan listrik 9,6 MWe. Kemampuan produksi listrik tersebut juga diimbangi secara paralel produksi biocoal yang mencapai 84.000 ton/tahun.

4. POTENSI PASAR

Berdasarkan pada informasi di media dan analisis kebutuhan energi, maka terdapat dua target wilayah pemasaran produk bioenergi yaitu (1) untuk kebutuhan energi listrik nasional dan (2) untuk ekspor ke Korea Selatan, Jepang, dan Eropa. Ragam penggunaanya masih pada kebutuhan baku energi bagi pembangkit listrik bagi pemukiman dan industri. Skema target pemasaran disajikan pada Gambar 14.

Target pemenuhan energi listrik nasional menjadi prioritas dari konsep ini karena Indonesia mengalami krisis listrik. Prioritas itu juga menjadi alasan mendasar untuk menghindari kesalahan pada pertambangan batubara yang diekspor ke negara lain, sementara negara – daerah penghasil batubaranya sendiri – mengalami pemadaman bergilir.

Komponen pengguna energi listrik dalam negeri yang menjadi prioritas utama adalah perumahan, industri kecil dan menengah, industri pengolahan pangan, serta fasilitas umum dan perkantoran.

4.1 Pasar Dalam Negeri

Ada tiga segmen pasar untuk terkait kebutuhan listrik di Indonesia yaitu: (1) kabupaten dan kota sebanyak 547 daerah, terutama yang berada di luar pulau Jawa. (2) kawasan industri sebanyak 61 lokasi, dan (3) perusahaan pengolah dan pemurnian logam/mineral sebanyak 66 unit usaha/lokasi.

Kebutuhan listrik bagi daerah (kabupaten dan kota) di luar pulau Jawa-Madura-Bali merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi daerah yang baru berkembang, maka kebutuhan listrik diperkirakan berkisar 3 – 10 MW yang harus disediakan oleh PLN dan pihak swasta. Penyediaan listrik dari pembangkit bahan bakar solar sudah tidak ekonomis lagi karena menambah beban negara dalam subsidi listrik tersebut. Kebutuhan listrik pada daerah yang sudah berkembang ekonominya dengan adanya industri akan semakin bertambah namun kemampuan suplai sangat terbatas. Strategi terpenting dalam pembangunan pembangkit listrik dengan menggunakan bahan adalah mendayagunakan posisi, kemampuan produksi limbah dari pabrik kelapa sawit (PKS). Posisi geograis (PKS) yang berada di pedalaman dan jauh dari fasilitas listrik PLN, harus dimanfaatkan untuk menjadi sumber listrik melalui aplikasi konsep ini. Kemampuan ini harus terwujud karena sudah tersedia bahan baku berupa limbah, dan hasilnya adalah listrik, pupuk, bicoal, dan komponen lainnya yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi perusahaan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Penyediaan listrik bagi 61 kawasan industri tersebar di 13 provinsi merupakan segmen pasar menarik karena sudah terukur jumlah kebutuhannya, memiliki kemampuan beli, serta mekanisme kerjasama dilandaskan pada hubungan bisnis. Pengelola atau pemilik kawasan industri harus mampu menyediakan listrik supaya mampu barsaing dengan pengelola kawasan industri lainnya.

Estimasi kebutuhan listrik bagi kawasan industri di Indonesia diperkirakan berkisar 50-300 MW untuk mampu mendukung kinerja para tenan karena tersedia cukup listrik dalam pengembangan usahanya. Total kebutuhan seluruh kawasan industri itu berkisar 3.050-18.300 MW.

yang berkisar 50-150 MW akan menjadikan industri tersedikit terhambat bahkan terancam tertutuk karena penyediaannya harus dilakukan secara swakelola dan bukan menjadi tanggungjawab pemerintah. Gambar 15 menunjukkan segmen pasar, sedangkan gambar 16 adalah rincian kawasan Indonesia di Indonesia.

Gambar 18. rincian kawasan industri di Indonesia

4.2 Pasar Internasional

Pasar internasional bionergi diutamakan pada negara-negara yang berada di utara posisi geograis Indonesia seperti Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Jepang, dan Cina. Negara-negara ini tergolong Negara-negara maju namun memerlukan energi yang banyak dalam memenuhi kebutuhan penduduk dan industrinya, sementara sumber daya alam yang mampu memenuhi kebutuhan energinya sangat terbatas.

Ada dua komponen yang menjadi tantangan dalam dalam penerapan konsep ini. Pertama, meyakinkan pihak Jerman dan pemilik teknologi konversi biomassa ini bahwa hak intelektual mereka terlindungi dari segi hukum untuk penerapannya di Indonesia.

Kedua, pembiayaan proyek ini yang sering terkendala dengan minat pemegang modal dan perbankan nasional yang masih dalam posisi historical data. Artinya mereka hanya ingin investasi berdasarkan contoh pabrik yang sudah ada dan beroperasi di Indonesia. Padahal, contoh aplikasi teknologi ini baru ada di daratan Eropa dan Amerika. Seharusnya, analogi dalam logika dapat diterapkan untuk meyakinkan bahwa aplikasi teknologi ini dapat diterapkan dan layak secara ekonomis.

Perbedaan aplikasi di Eropa dan Amerika hanyalah pada jenis bahan baku. Negara-negera di benua itu menggunakan cacahan kayu dari limbah industrinya, sementara Indonesia sebaiknya menggunakan limbah sawit dan limbah berbasis pertanian lainnya.

5.1 Pembiayaan

listrik sebesar Rp 87.6 milyar/tahun. Pendapatan terbesar diperoleh dari penjualan biocoal sebesar Rp 437.8 milyar/tahun. Jadi, total pendapatan per tahun Rp541 milyar.

Perbankan Jerman memberikan plafon pinjaman sebesar 25 juta Euro untuk setiap proyek dengan bunga 2 persen per tahun. Jangka waktu pinjaman tersebut adalah 10-20 tahun. Plafon pinjaman dari perbankan Jerman itu cukup memenuhi kebutuhan modal investasi dan modal kerja pembangunan pembangkit listrik dengan menggunakan teknologi ini.

5.3 Dukungan Riset dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (Research and Development, R & D) adalah kunci dari kemajuan negara-negara di Eropa seperti Jerman, Belanda, Inggris, Swiss, dan Austria. Berkat R&D juga, inovasi berkembang pesat yang membawa pada perubahan dan kemampuan daya adaptasi serta solusi pada kondisi energi pada saat ini.

Indonesia dapat meraih kondisi serupa di Eropa jika melakukan hal yang sama. Langkah-langkah R&D telah banyak dilakukan oleh LIPI, Universitas, dan Pusat Penelitian di bawah Departemen Kementerian Teknis, serta beberapa lembaga penelitian dari perusahaan swasta.

6. MANFAAT LINGKUNGAN, EKONOMI DAN SOSIAL

Tiga manfaat yang dapat dipetik dari penerapan konsep ini yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Manfaat Lingkungan:

n Mengurangi dampak pencemaran lingkungan karena mengubah limbah menjadi produk bernilai tambah secara ekonomi.

n Industri Sawit mencapai target kriteria RSPO/ISPO dengan CEPAT dan EFISIEN. Manfaat Ekonomi:

n Perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat untuk mendistribusikan produk bioenergi seperti pupuk organik, biocoal untuk peningkatan kesuburan tanah, bio oil atau green oil.

Manfaat Sosial

7. PUSTAKA

Abdullah, N and F. Sulaiman (2013). The Oil Palm Wastes in Malaysia, Biomass Now - Sustainable Growth and Use, Dr. Miodrag Darko Matovic (Ed.), ISBN: 978-953-51-1105-4, InTech, DOI: 10.5772/55302. Available from: http://www.intechopen.com/books/ biomass-now-sustainable-growth-and-use/the-oil-palm-wastes-in-malaysia.

Rezaiyan, John, and Nicholas P. Cheremisinoff. 2005. Gasiication technologies: a primer for engineers and scientists. Boca Raton: Taylor & Francis.

Sipayung, T. 2012. Ekonomi Agribisnis Minyak Sawit. Bogor, IPB Press. 205p.

Jusri Jusuf, Pria kelahiran 19 Desember ini merupakan lulusan Berlin Institute of Technology, Jerman hampir 25 tahun silam. Bahkan lebih dari 15 tahun berdomisili di Jerman dan Eropa untuk belajar dan bekerja di

perusahaan terkemuka bidang energi.

Saat ini dia mengembangkan kerjasama teknologi dan mekanisme pembiayaan untuk pembangunan industri energi antara Eropa dengan Indonesia.

Kontak email:

M. Syukri Nur, lahir di Pare-Pare, 24 September 1966. Ia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Samarinda. Lulus SMA Negeri 1 Samarinda pada tahun 1986 dan pada tahun yang sama di terima di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui undangan PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan) oleh Rektor IPB Prof. Dr. Ir. H. Andi Hakim Nasution karena menjadi juara I Lomba Karya Ilmiah Remaja LIPI Bidang Humaniora di tahun 1986.

Lulus dari program studi Agrometeorologi, IPB tahun 1991, kemudian bekerja di LKBN Antara Biro Samarinda sebagai wartawan selama dua tahun. Akhir September 1993 melanjutkan S2 dan S3 hingga tahun 2003 di IPB dengan pengalaman studi di musim panas, kegiatan penelitian dan pembentukan jaringan akademik di Swiss, Perancis, Jerman, Jepang, dan Austria.

Penelitian tentang model perubahan iklim global di Institut Bioklimatologie, Universitas Geottingen, Jerman selama 2 tahun lebih atas sponsor DAAD dan Proyek STORMA.

Penghargaan yang pernah diperoleh LIPI – UNESCO untuk PIAGAM MAB (Man and Biosphere) tahun 2003 dan sejumlah beasiswa dari START Amerika Serikat, DAAD Jerman, Yayasan Super Semar, Republika dan ICMI, serta KOMPAS selama menempuh pendidikan di IPB.

Penulis pernah tercatat sebagai staf dosen di STIPER Kabupaten Kutai Timur dan Peneliti bidang Agroindustri dan Teknologi Informasi di PT. VISIDATA RISET INDONESIA, serta tahun 2006-2009 menjadi staf Ahli Bupati Kutai Timur bidang pengembangan Agribisnis dan Agroindustri.

Pada tahun 2011-2012, menjadi Wakil Ketua Tim Likuidator PT. Kutai Timur Energi dan pernah menjabat sebagai Direktur HR&GA PT. Kutai Timur Energi. Saat ini menjadi Direktur di PT. Kutai Mitra Energi Baru.

Minat penulis adalah penelitian dan penulisan ilmiah untuk bidang kajian pertanian, teknologi informasi dan lingkungan hidup, serta energi baru dan terbarukan.

ALAMAT LENGKAP: