INTISARI

Peningkatan kejadian operasi sesar (sectio caesarea) diikuti pula dengan tingginya risiko infeksi pasca operasi. Ketepatan penggunaan antibiotika profilaksis menjadi salah satu kunci penting untuk meminimalkan infeksi tersebut. Tingginya penggunaan antibiotika sebagai profilaksis bedah khususnya pada operasi sesar memungkinkan timbulnya berbagai permasalahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi drug related problems (DRPs) pada penggunaan antibiotika profilaksis untuk kasus operasi sesar.

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan case series yang bersifat retrospektif dengan menggunakan lembar rekam medik. Kriteria inklusi penelitian ini yaitu pasien bukan rujukan yang menjalani operasi sesar di RS Panti Rini Yogyakarta pada bulan Januari hingga Juni 2014 dan mendapat terapi antibiotika profilaksis. Kriteria eksklusinya adalah pasien dengan data rekam medik yang tidak lengkap, tidak terbaca, dan tidak dapat dikonfirmasi. Adanya drug related problems diidentifikasi menggunakan metode SOAP (Subyek, Obyek, Assessement, Plan/ recommendation). Faktor-faktor pemilihan antibiotika profilaksis diperoleh dengan melakukan wawancara.

Terdapat 27 pasien yang memenuhi kriteria penelitian sebagai subjek penelitian. Evaluasi DRPs penggunaan antibiotika profilaksis menunjukkan adanya 1 kasus obat tidak diperlukan, 7 kasus obat tidak efektif, 27 kasus dosis kurang, 27 dosis berlebih, 14 kasus butuh tambahan obat, dan 13 kasus efek samping obat.

ABSTRACT

An increasing of caesarean section (sectio caesarea) is followed by a high risk of infection that came after surgery. Accuracy of the use of prophylaxis antibiotic becomes one important key to minimize the infection. The high use of antibiotic as surgical prophylaxis especially in caesarean section may leads to some problems. This research aimed to identify drug related problems (DRPs) of the use prophylaxis antibiotics in caesarean section cases.

This research was an observational research with case series design, retrospectively using medical record sheets. Inclusion criteria of this research were patients who had caesarean section at RS Panti Rini Yogyakarta in January to June 2014 and received prophylaxis antibiotics. Exclusion criteria were incomplete and difficult to read medical records. Analyze of DRPs was identified using SOAP (Subject, Object, Assessment, and Plan/ recommendation) method. Factors of prophylaxis antibiotic selection were obtained by interviews.

There were 27 patients to be subjects which according to the criteria. Evaluation DRPs of the use of prophylaxis antibiotic showed one case of unnecessary drug, 7 cases of ineffective drug, 27 cases of dose to low, 27 cases of dose to high, 14 cases of need additional therapy, and 13 cases of potential adverse drug reaction.

EVALUASI DRUG RELATED PROBLEMS (DRPs) PADA PENGGUNAAN ANTIBIOTIKA PROFILAKSIS

UNTUK KASUS SECTIO CAESAREA (SC)

DI RS PANTI RINI YOGYAKARTA PERIODE JANUARI-JUNI 2014

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S.Farm)

Program Studi Farmasi

Oleh:

Jessica Christy Sitio

NIM: 118114140

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

i

EVALUASI DRUG RELATED PROBLEMS (DRPs) PADA PENGGUNAAN ANTIBIOTIKA PROFILAKSIS

UNTUK KASUS SECTIO CAESAREA (SC)

DI RS PANTI RINI YOGYAKARTA PERIODE JANUARI-JUNI 2014

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S.Farm)

Program Studi Farmasi

Oleh:

Jessica Christy Sitio

NIM: 118114140

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

ii

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebab Aku ini mengetahui rancangan

-rancangan apa yang

ada pada-Ku mengenai kamu, demikian firman TUHAN,

yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan

kecelakaan, untuk memberikan kepadamu

hari depan yang

penuh harapan.

Yeremia 29:11

“I tried to do my best To do the best I could I had to give my all It's what I had to do And I'd do it all again

And that's the honest truth I did it for you” (I Did It For You –Westlife)

Kupersembahkan untuk: Tuhanku Yesus Kristus Babe, Mama, dan kakak terkasihku

vii

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas

berkat dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang

berjudul “Evaluasi Drug Related Problems (DRPs) pada Penggunaan Antibiotika

Profilaksis untuk Kasus Sectio Caesarea (SC) di RS Panti Rini Yogyakarta

Periode Januari-Juni 2014” sebagai salah salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana Farmasi (S.Farm) program studi Farmasi Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari

bantuan dari banyak pihak. Karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih

kepada:

1. Direktur RS Panti Rini Yogyakarta atas ijin yang telah diberikan kepada

penulis untuk melakukan penelitian di RS Panti Rini Yogyakarta

2. Kepala Apoteker, Kepala Personalia, dan Kepala Rekam Medik berserta

seluruh masing-masing staf bagian di RS Panti Rini Yogyakarta atas arahan

dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama proses pengambilan

data.

3. Ibu Aris Widayati, M.Si., Apt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Farmasi

Universitas Sanata Dharma sekaligus dosen pembimbing skripsi atas

bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan

viii

4. Ibu dr. Fenty, M.Kes., Sp.PK, dan Ibu Dita Maria Virginia, S.Farm., Apt.,

M.Sc. sebagai dosen penguji atas kritik dan saran yang membangun yang

diberikan selama penyelesaian skripsi.

5. Kedua orangtua, Sudirman Sitio, S.H. dan Osna Simatupang serta kakak

tercinta, Eva Yulia Janice atas kasih sayang, doa, dukungan, arahan, dan

pengertian serta berbagai bantuan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi

ini.

6. Teman-teman seperjuangan DeRealPrincesses, Adel, Anes, dan Lulik atas

kerjasama, bantuan, dan informasi yang selalu dibagikan dalam proses

penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

7. Dodi Setiawan atas doa, dukungan, pengertian dan bantuan yang diberikan

selama penyusunan skripsi ini.

8. Rika Nofitasari, AMd.Keb. dan Almas Azifa Dina, AMd.Keb. atas

informasi, semangat, dan bantuan yang diberikan selama penyelesaian

skripsi ini.

9. Teman-teman FSM D, FKK B, dan angkatan 2011, serta teman-teman

lainnya yang menemani penulis dalam berbagai kegiatan selama menempuh

perkuliahan jenjang S1 yang telah berbagi cerita, semangat, dan berbagai

ilmu yang mendukung dalam penyelesaikan skripsi ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang secara

langsung maupun tidak langsung turut serta membantu kelancaran penulis

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii

HALAMAN PENGESAHAN ... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ... iv

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ... v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ... vi

PRAKATA ... vii

DAFTAR ISI ... x

DAFTAR TABEL ... xiii

DAFTAR GAMBAR ... xiv

DAFTAR LAMPIRAN ... xv

INTISARI ... xvi

ABSTRACT ... xvii

BAB I PENGANTAR ... 1

A. Latar Belakang ... 1

1. Perumusan Masalah ... 3

2. Keaslian Penelitian ... 3

3. Manfaat Penelitian ... 5

B. Tujuan Penelitian ... 5

1. Tujuan Umum ... 5

xi

BAB II PENELAAHAN PUSTAKA ... 7

A. Sectio Caesarea ... 7

B. Infeksi Pasca SC ... 8

1. Faktor Risiko ... 14

2. Pencegahan ... 15

C. Antibiotika Profilaksis ... 16

1. Prinsip Penggunaan ... 17

2. Klasifikasi Antibiotika Profilaksis ... 21

3. Rekomendasi Penggunaan Antibiotika Profilaksis Untuk Sectio Cesarea ... 22

D. Drug Related Problems (DRPs) ... 26

E. Keterangan Empiris ... 28

BAB III METODE PENELITIAN ... 29

A. Jenis dan Rancangan Penelitian ... 29

B. Variabel ... 29

C. Definisi Operasional ... 29

D. Subjek Penelitian ... 30

E. Bahan Penelitian ... 31

F. Instrumen Penelitian ... 31

G. Waktu dan Lokasi Penelitian ... 31

H. Tata Cara Penelitian ... 32

1. Tahap Persiapan ... 32

xii

3. Tahap Pengumpulan ... 33

4. Tahap Analisis Data ... 33

I. Tata Cara Analisis Hasil ... 34

1. Karakteristik Pasien ... 34

2. Profil Penggunaan Antibiotika Profilaksis ... 34

3. Drug Related Problems (DRPs) ... 36

J. Keterbatasan Penelitian ... 36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 38

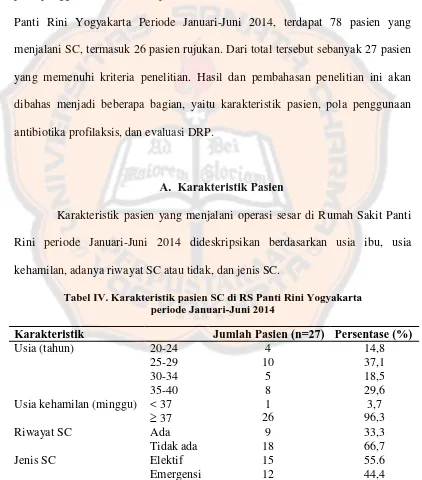

A. Karakteristik Pasien ... 38

B. Pola Penggunaan Antibiotika Profilaksis ... 40

C. Evaluasi Drug Related Problems (DRPs) ... 47

1. Obat tidak diperlukan ... 48

2. Obat tidak efektif ... 48

3. Dosis kurang ... 50

4. Dosis berlebih ... 52

5. Perlu tambahan obat ... 53

6. Efek samping obat ... 54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 56

A. Kesimpulan ... 56

B. Saran ... 57

DAFTAR PUSTAKA ... 59

LAMPIRAN ... 64

xiii

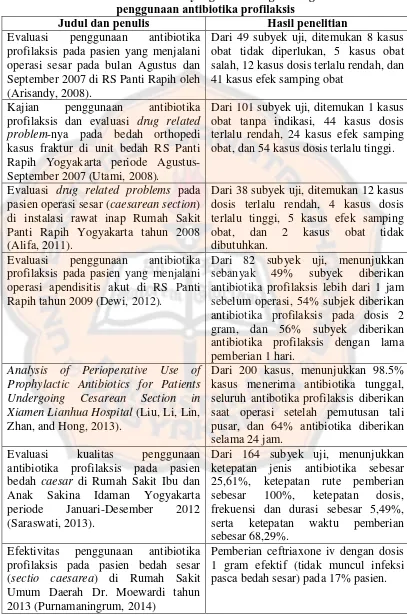

DAFTAR TABEL

Tabel I. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan evaluasi

penggunaan antibiotika profilaksis ... 4

Tabel II. Karakteristik pasien dan operasi yang dapat meningkatkan

risiko infeksi ... 14

Tabel III. Rekomendasi dosis dan dosis berulang beberapa antibiotika

profilaksis ... 25

Tabel IV. Karakteristik pasien SC di RS Panti Rini Yogyakarta periode

Januari-Juni 2014 ... 38

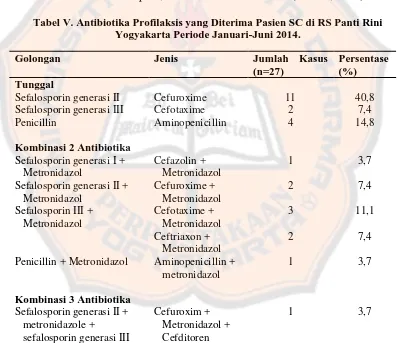

Tabel V. Antibiotika profilaksis yang diterima pasien SC di RS Panti Rini

Yogyakarta periode Januari-Juni 2014 ... 42

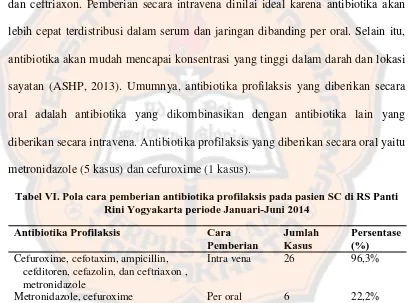

Tabel VI. Pola cara pemberian antibiotika profilaksis pada pasien SC di

Panti Rini Yogyakarta periode Januari-Juni 2014 ... 44

Tabel VII. Pola dosis antibiotika profilaksis yang diberikan pada pasien SC

di Panti Rini Yogyakarta periode Januari-Juni 2014 ... 45

Tabel VIII. Jenis DRPs penggunaan antibitika profilaksis pada kasus SC di

xiv

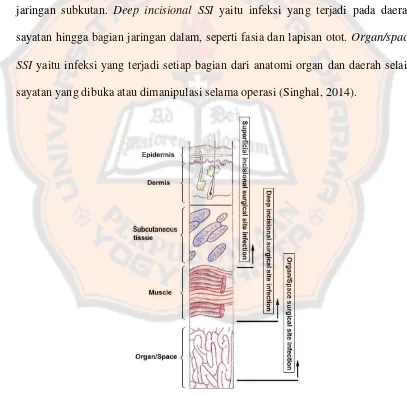

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Surgical Site Infection berdasarkan tempat terjadinya infeksi ... 12

Gambar 2. Pola waktu pemberian antibiotika profilaksis pada pasien pasien

SC di Panti Rini Yogyakarta periode Januari-Juni 2014 ... 46

Gambar 3. Pola durasi pemberian antibiotika profilaksis pada pasien pasien

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Analasis Drug Related Problems (DRPs) pada Penggunaan

Antibiotika Profilaksis untuk Kasus Sectio Caesarea (SC) di RS

Panti Rini Yogyakarta Periode Januari-Juni 2014 ... 65

Lampiran 2. Hasil Wawancara Peneliti dengan Apoteker Di Rumah Sakit

Panti Rini Mengenai Peresepan Antibiotika Profilaksis untuk

SC ... 92

Lampiran 3. Hasil Wawancara Peneliti dengan Salah Satu Dokter Bedah SC

Di Rumah Sakit Panti Rini Mengenai Peresepan Antibiotika

xvi

INTISARI

Peningkatan kejadian operasi sesar (sectio caesarea) diikuti pula dengan tingginya risiko infeksi pasca operasi. Ketepatan penggunaan antibiotika profilaksis menjadi salah satu kunci penting untuk meminimalkan infeksi tersebut. Tingginya penggunaan antibiotika sebagai profilaksis bedah khususnya pada operasi sesar memungkinkan timbulnya berbagai permasalahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi drug related problems (DRPs) pada penggunaan antibiotika profilaksis untuk kasus operasi sesar.

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan case series yang bersifat retrospektif dengan menggunakan lembar rekam medik. Kriteria inklusi penelitian ini yaitu pasien bukan rujukan yang menjalani operasi sesar di RS Panti Rini Yogyakarta pada bulan Januari hingga Juni 2014 dan mendapat terapi antibiotika profilaksis. Kriteria eksklusinya adalah pasien dengan data rekam medik yang tidak lengkap, tidak terbaca, dan tidak dapat dikonfirmasi. Adanya drug related problems diidentifikasi menggunakan metode SOAP (Subyek, Obyek, Assessement, Plan/ recommendation). Faktor-faktor pemilihan antibiotika profilaksis diperoleh dengan melakukan wawancara.

Terdapat 27 pasien yang memenuhi kriteria penelitian sebagai subjek penelitian. Evaluasi DRPs penggunaan antibiotika profilaksis menunjukkan adanya 1 kasus obat tidak diperlukan, 7 kasus obat tidak efektif, 27 kasus dosis kurang, 27 dosis berlebih, 14 kasus butuh tambahan obat, dan 13 kasus efek samping obat.

xvii

ABSTRACT

An increasing of caesarean section (sectio caesarea) is followed by a high risk of infection that came after surgery. Accuracy of the use of prophylaxis antibiotic becomes one important key to minimize the infection. The high use of antibiotic as surgical prophylaxis especially in caesarean section may leads to some problems. This research aimed to identify drug-related problems (DRPs) of the use prophylaxis antibiotics in caesarean section cases.

This research was an observasional research with case series design, retrospectively using medical record sheets. Inclusion criteria of this research were patients who had caesarean section at RS Panti Rini Yogyakarta in January to June 2014 and received prophylaxis antibiotics. Exclusion criteria were incomplete and difficult to read medical records. Analyze of DRPs was identified using SOAP (Subject, Object, Assessement, and Plan/ recommendation) method. Factors of prophylaxis antibiotic selection were obtained by interviews.

There were 27 patients to be subjects which according to the criteria. Evaluation DRPs of the use of prophylaxis antibiotic showed one case of unnecessary drug, 7 cases of ineffective drug, 27 cases of dose to low, 27 cases of dose to high, 14 cases of need additional therapy, and 13 cases of potential adverse drug reaction.

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angka kejadian sectio caesarea (SC) di seluruh dunia tinggi dan terus

mengalami peningkatan terutama pada negara-negara berkembang. Di Indonesia,

secara umum proporsi kelahiran dengan SC yaitu sebesar 9,8%. Untuk daerah

provinsi DI Yogyakarta sendiri proporsi kelahiran melalui SC mencapai

15%-20%. Angka ini menempati urutan keempat tertinggi setelah provinsi DKI Jakarta,

Kepulauan Riau, dan Bali (Kemenkes RI, 2013; Lauer, et al., 2010).

Sectio caesarea atau yang lebih dikenal dengan operasi sesar merupakan

operasi yang memiliki potensi yang besar dalam proses kelahiran khususnya

untuk kasus kelahiran yang tidak memungkinkan melalui jalur vaginam. Akan

tetapi, jalur ini juga tidak lepas dari risiko mortalitas dan morbiditas yang besar

bagi ibu dan bayi. Salah satu komplikasi yang sering terjadi pada pasien pasca SC

adalah infeksi (Khan, 2006). Persalinan dengan SC memiliki risiko infeksi hingga

80 kali lebih tinggi dari persalinan per vaginam. Pencegahan infeksi pada luka

operasi tersebut dapat dilakukan dengan pemberian antibiotika profilaksis

(Pernoll, 2001).

Penggunaan antibiotika sebanyak 33%-50% di rumah sakit ditujukan

sebagai profilaksis bedah. Sebanyak 30%-90% penggunaan tersebut tidak tepat,

terutama pada waktu pemberian dan durasi. Intensitas penggunaan antibiotika

Selain risiko morbiditas dan mortalitas, permasalahan resistensi bakteri terhadap

antibiotika juga menjadi ancaman. Tingginya insiden resistensi antibiotika di

seluruh dunia memiliki dampak yang signifikan terhadap masalah kesehatan

masyarakat, terutama pada masalah dalam terapi (Radji, Aini, and Fauziyah,

2014; Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011).

Masalah yang tidak diharapkan yang dapat mengganggu pencapaian

tujuan terapi dikenal dengan drug related problems (DRPs). Masalah tersebut

dapat terjadi secara aktual maupun potensial. DRPs aktual merupakan masalah

yang sedang terjadi berkaitan dengan terapi yang sedang diberikan pada pasien.

DRPs potensial merupakan masalah yang diperkirakan akan terjadi berkaitan

dengan terapi yang sedang diberikan pada pasien. Kategori DRPs meliputi obat

tidak diperlukan, perlu obat tambahan, obat tidak efektif, dosis rendah, efek

samping obat, dosis berlebih, dan kepatuhan pasien (Cipolle, Strand, Morley,

Ramsey, and Lamsam 2004).

Rumah Sakit Panti Rini merupakan rumah sakit swasta tipe D yang

terletak di kabupaten Sleman, Yogyakarta. Rumah sakit ini melayani persalinan

dengan operasi sesar dan menjadi salah satu rumah sakit rujukan untuk operasi

sesar. Setidaknya pada bulan Januari hingga Juni 2014 tercatat ada 78 kejadian

operasi sesar termasuk pasien rujukan (Surveilans RS Panti Rini, 2014).

Evaluasi DRPs merupakan bagian dari tugas kefarmasian sebagai

penerapan pharmaceutical care. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan

evaluasi DRPs pada penggunaan antibiotika profilaksis untuk kasus (SC) di RS

dapat membantu memaparkan sekaligus memecahkan masalah terkait antibiotika

profilaksis khususnya pada kasus persalinan dengan cara operasi sesar.

1. Perumusan masalah

a. Seperti apakah karakteristik pasien sectio caesarea (SC) yang meliputi

usia ibu, usia kehamilan, riwayat SC, dan jenis SC?

b. Seperti apakah pola penggunaan antibiotika profilaksis untuk pasien SC

yang meliputi jenis antibiotika, waktu pemberian, cara pemberian, dosis,

dan durasi pemberiannya?

c. Apakah terdapat drug related problems (DRPs) meliputi butuh tambahan

obat, obat tidak diperlukan, obat tidak efektif, dosis kurang, dosis berlebih,

dan efek samping obat?

2. Keaslian penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, penelitian mengenai

evaluasi drug related problem pada penggunaan antibiotika profilaksis untuk

kasus sectio caesarea di Rumah Sakit Sakit Panti Rini Yogyakarta periode

Januari-Juni 2014 belum pernah dilakukan. Beberapa penelitian sejenis dan

berhubungan dengan evaluasi penggunaan antibiotika profilaksis yang pernah

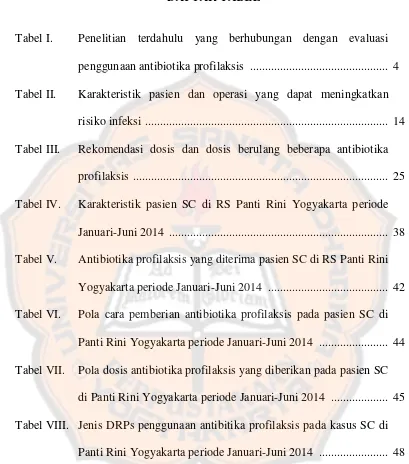

Tabel I.Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan evaluasi penggunaan antibiotika profilaksis

Judul dan penulis Hasil penelitian

Evaluasi penggunaan antibiotika

profilaksis pada pasien yang menjalani operasi sesar pada bulan Agustus dan September 2007 di RS Panti Rapih oleh (Arisandy, 2008).

Dari 49 subyek uji, ditemukan 8 kasus obat tidak diperlukan, 5 kasus obat salah, 12 kasus dosis terlalu rendah, dan 41 kasus efek samping obat

Kajian penggunaan antibiotika

profilaksis dan evaluasi drug related problem-nya pada bedah orthopedi kasus fraktur di unit bedah RS Panti Rapih Yogyakarta periode Agustus-September 2007 (Utami, 2008).

Dari 101 subyek uji, ditemukan 1 kasus obat tanpa indikasi, 44 kasus dosis terlalu rendah, 24 kasus efek samping obat, dan 54 kasus dosis terlalu tinggi.

Evaluasi drug related problems pada pasien operasi sesar (caesarean section) di instalasi rawat inap Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta tahun 2008 (Alifa, 2011).

Dari 38 subyek uji, ditemukan 12 kasus dosis terlalu rendah, 4 kasus dosis terlalu tinggi, 5 kasus efek samping

obat, dan 2 kasus obat tidak

dibutuhkan.

Evaluasi penggunaan antibiotika

profilaksis pada pasien yang menjalani operasi apendisitis akut di RS Panti Rapih tahun 2009 (Dewi, 2012).

Dari 82 subyek uji, menunjukkan

sebanyak 49% subyek diberikan

antibiotika profilaksis lebih dari 1 jam sebelum operasi, 54% subjek diberikan antibiotika profilaksis pada dosis 2 gram, dan 56% subyek diberikan antibiotika profilaksis dengan lama pemberian 1 hari.

Analysis of Perioperative Use of Prophylactic Antibiotics for Patients Undergoing Cesarean Section in Xiamen Lianhua Hospital (Liu, Li, Lin, Zhan, and Hong, 2013).

Dari 200 kasus, menunjukkan 98.5% kasus menerima antibiotika tunggal, seluruh antibotika profilaksis diberikan saat operasi setelah pemutusan tali pusar, dan 64% antibiotika diberikan selama 24 jam.

Evaluasi kualitas penggunaan

antibiotika profilaksis pada pasien bedah caesar di Rumah Sakit Ibu dan

Anak Sakina Idaman Yogyakarta

periode Januari-Desember 2012

(Saraswati, 2013).

Dari 164 subyek uji, menunjukkan ketepatan jenis antibiotika sebesar 25,61%, ketepatan rute pemberian

sebesar 100%, ketepatan dosis,

frekuensi dan durasi sebesar 5,49%, serta ketepatan waktu pemberian sebesar 68,29%.

Efektivitas penggunaan antibiotika profilaksis pada pasien bedah sesar (sectio caesarea) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi tahun 2013 (Purnamaningrum, 2014)

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian di atas. Perbedaan

terletak pada tempat penelitian, periode data yang diteliti, hal yang diteliti, dan

metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di RS Panti Rini dengan menggunakan

data rekam medik periode Januari-Juni 2014. Hal yang diteliti pada penelitian ini

adalah evaluasi DRPs penggunaan antibiotika profilaksis pada SC. Perbedaan

metode penelitian pada penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas yaitu

pada metode penelitian ini rancangan penelitian yang digunakan adalah case

series dan terdapat tahap uji coba instrumen.

3. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber

informasi mengenai penggunaan antibiotika profilaksis khususnya pada

prosedur SC.

b. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

evaluasi bagi farmasis dan tenaga kesehatan lainnya terkait penggunaan

antibiotika profilaksis untuk SC sehingga dapat meningkatkan kualitas

terapi.

B. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi drug related problems

(DRPs) pada penggunaan antibiotika profilaksis untuk kasus sectio caesarea (SC)

2. Tujuan Khusus

a. Memberi gambaran karakteristik pasien SC yang meliputi usia ibu, usia

kehamilan, riwayat SC, dan jenis SC.

b. Mengidentifikasi pola peresepan antibiotika pada pasien meliputi jenis,

waktu pemberian, cara pemberian, dosis, dan durasi pemberian.

c. Mengevaluasi DRPs meliputi butuh tambahan obat, obat tidak diperlukan,

7

BAB II

PENELAAHAN PUSTAKA

A. Sectio Caesarea

Operasi sesar atau sectio caesarea (SC) adalah prosedur pembedahan di

mana sayatan dibuat melalui perut ibu (laparatomi) dan rahim (histerotomi) untuk

mengeluarkan bayi. Sayatan dibuat baik secara horisontal maupun vertikal di

dalam rahim. Pada beberapa kondisi, kecil kemungkinannya untuk mencoba

melahirkan melalui vagina di kehamilan berikutnya (Thapa, et al., 2012).

Operasi sesar dapat dilakukan atas permintaan pasien dengan

pertimbangan tenaga medis. Pada umumnya operasi sesar dilakukan bila

persalinan tidak dapat dilakukan melalui vagina. Disproporsi sefalopelvik, sudah

pernah melakukan operasi sesar sebelumnya, gawat janin, dan prolaps tali adalah

beberapa indikasi umum dari kelahiran sesar (Shamna, Kalaichelvan, Marickar,

and Deepu, 2014).

Keputusan untuk melakukan SC didasarkan pada pertimbangan

keamanan. Pada kondisi tertentu, operasi sesar lebih aman untuk ibu dan bayi

daripada persalinan normal. Beberapa pertimbangan sehingga dokter memutuskan

untuk melakukan operasi sesar menurut Mayo Clinic Staff (2012), yaitu:

1. Persalinan normal tidak berjalan dengan lancar.

2. Bayi tidak mendapatkan cukup oksigen.

4. Bayi kembar; kembar tiga atau lebih.

5. Ada masalah dengan plasenta pasien

6. Ada masalah dengan tali pusar.

7. Ibu memiliki masalah kesehatan, seperti penyakit jantung yang tidak stabil

atau tekanan darah tinggi, dan infeksi yang dapat ditularkan kepada bayi

selama persalinan pervaginam seperti herpes genital atau HIV.

8. Bayi memiliki masalah kesehatan, misalnya hidrosefalus.

9. Riwayat sesar sebelumnya.

Risiko yang mungkin terjadi setelah persalinan dengan operasi sesar

adalah infeksi. Infeksi pada atau di sekitar lokasi sayatan umum terjadi pasca

operasi, termasuk operasi sesar. Infeksi pasca operasi sesar dapat berupa infeksi

endometritis yang merupakan peradangan dan infeksi pada selaput yang melapisi

rahim (Mayo Clinic Staff, 2012).

B. Infeksi Pasca SC

Infeksi adalah masuknya mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan

jamur yang mampu menyebabkan trauma atau kerusakan pada tubuh atau

jaringan. Mikroorganisme penginfeksi dapat muncul pada kulit atau jaringan

lunak. Bakteri dapat menimbulkan beberapa efek patogennya dengan melepaskan

beberapa senyawa, antara lain enzim (misalnya hemolisin, streptokinase,

hialuronidase), eksotoksin yang dilepaskan terutama Gram positif (misalnya

tetanus, difteri), atau endotoksin berupa lipopolisakaridase (LPS) dilepaskan dari

Infeksi pasca persalinan umum terjadi setelah operasi sesar. Infeksi dapat

terjadi pada luka bekas sayatan operasi yang disebut dengan surgical site infection

(SSI) yang ditandai dengan gejala inflamasi seperti, demam, kemerahan, nyeri,

dan bengkak khususnya pada daerah bekas sayatan. Adanya nanah atau pus,

purulen dari luka, ditemukannya bakteri yang diisolasi dari cairan tersebut, dan

kenaikan nilai leukosit dalam darah, khususnya netrofil juga menjadi tandab

adanya infeksi (Singhal, 2014).

Sumber infeksi utama pada sebagian besar kejadian infeksi luka operasi

adalah mikroorganisme endogen yang ada pada pasien itu sendiri. Semua pasien

memiliki koloni bakteri, jamur dan virus sampai dengan 3 juta kuman per

sentimeter persegi kulit, namun tidak semua pasien memiliki koloni bakteri,

jamur dan virus dalam jumlah berimbang. Setiap luka operasi akan terkontaminasi

oleh mikroorganisme selama operasi, tetapi hanya sebagian kecil yang akan

mengalami infeksi. Hal ini dikarenakan sebagian besar pasien memiliki

pertahanan dalam mengendalikan dan mengeleminasi mikroorganisme penyebab

infeksi (Guyton, 2007).

Dengan adanya sayatan bedah melalui kulit dan masuk ke jaringan

subkutan, prekursor inflamasi manusia diaktifkan. Protein koagulasi dan trombosit

pada awalnya diaktifkan sebagai bagian dari mekanisme hemostatik manusia,

selanjutnya keduanya menjadi penanda timbulnya peradangan. Sel mast beserta

protein pelengkap, bradikinin, prostaglandin, dan prekursor inflamasi lainnya

diaktifkan. Efek dari faktor-faktor ini adalah vasodilatasi dan peningkatan aliran

dan gejala hangat lokal. Prostaglandin sendiri menciptakan gejala nyeri pada

daerah sayatan. Terjadinya peningkatan permeabilitas pembuluh darah dan

vasodilatasi lokal menyebabkan terbentuknya edema dan peningkatan ruang

antara sel-sel endotel. Peningkatan permeabilitas vaskuler memfasilitasi akses

fagosit pada jaringan lunak yang terluka, sementara edema menyediakan saluran

cairan untuk navigasi fagosit melalui jaringan ekstraseluler. Produk aktivasi dari 5

peristiwa inisiasi (kemerahan, hangat, nyeri, bengkak, dan kehilangan fungsi)

adalah hasil produksi sinyal chemoattractant spesifik, sementara sel-sel mast

menghasilkan sinyal kemokin tertentu yang menarik neutrofil tertentu, monosit,

dan leukosit ke daerah sayatan. Jadi, cedera jaringan dari sayatan telah

memobilisasi fagosit ke dalam luka sebelum kontaminasi bakteri dari operasi

terjadi. Proses ini merupakan pertahanan host bawaan sebelum kontaminasi

intraoperatif terjadi, dan memberikan pasien keuntungan terhadap pertahanan

infeksi (Fry, 2003).

Dalam beberapa jam setelah peradangan dimulai, sejumlah besar netrofil

dari darah mulai menginvasi daerah yang meradang. Hal ini disebabkan oleh

produk yang berasal dari jaringan yang meradang dan memicu beberapa reaksi.

Pertama, produk tersebut mengubah permukaan bagian dalam endotel kapiler,

menyebabkan netrofil melekat pada dinding kapiler di area yang meradang. Efek

ini disebut marginasi. Produk tersebut juga menyebabkan longgarnya perlekatan

interseluler antara sel endotel kapiler dan sel endotel vanula kecil sehingga

terbuka cukup lebar, dan memungkinkan netrofil untuk melewatinya dengan cara

lainnya juga menyebabkan kemotaksis netrofil menuju jaringan yang cedera.

Dalam waktu beberapa jam setelah dimulainya kerusakan jaringan, tempat

tersebut akan diisi oleh netrofil yang siap untuk membunuh mikroorganisme dan

menyingkirkan bahan-bahan asing. Dalam waktu beberapa jam sesudah

dimulainya radang akut yang berat, jumlah netrofil di dalam darah kadang-kadang

menigkat sebanyak 4-5 kali lipat menjadi 15.000-25.000 netrofil per mikroliter.

Keadaan ini disebut netrofilia (Guyton, 2007).

Bersama dengan invasi netrofil, monosit dari darah akan memasuki

jaringan yang meradang dan membesar menjadi makrofag. Setelah menginvasi

jaringan yang meradang, monosit masih merupakan sel imatur, dan memerlukan

waktu 8 jam atau lebih untuk berkembang ke ukuran yang jauh lebih besar dan

membentuk lisosom dalam jumlah yang sangat banyak, barulah kemudian

mencapai kapasitas penuh sebagai makrofag jaringan untuk proses fagositosis.

Setelah beberapa hari hingga minggu, makrofag datang dan mendominasi sel-sel

fagositik di area yang meradang (Guyton, 2007).

Perjalanan infeksi baru dimulai jika ada jalur masuk (port d’entry). Lalu

setelah melewati masa inkubasi yaitu waktu dimana agen infeksi masuk ke dalam

tubuh sampai munculnya gejala awal infeksi maka penderita akan mengalami fase

inflamasi akut. Makrofag dan netrofil yang merupakan hasil dari inflamasi serta

antibodi yang hadir setelah bakteri menginfeksi mampu melisiskan bakteri dengan

mengikutsertakan komplemen, atau mengakibatkan fagositosis (Fry, 2003).

Bila netrofil dan makrofag menelan sejumlah besar bakteri dan jaringan

Sesudah beberapa hari, di dalam jaringan yang meradang akan terbentuk rongga

yang mengandung berbagai bagian jaringan nekrotik, netrofil mati, makrofag

mati, dan cairan jaringan. Campuran itu disebut pus (Guyton, 2007).

Berdasarkan tempat terjadinya, SSI diklasifikasikan menjadi tiga yaitu

superficial incisional, deep incisional, dan organ/space. Superficial incisional SSI

yaitu infeksi yang terjadi pada daerah sayatan namun hanya pada bagian kulit dan

jaringan subkutan. Deep incisional SSI yaitu infeksi yang terjadi pada daerah

sayatan hingga bagian jaringan dalam, seperti fasia dan lapisan otot. Organ/space

SSI yaitu infeksi yang terjadi setiap bagian dari anatomi organ dan daerah selain

sayatan yang dibuka atau dimanipulasi selama operasi (Singhal, 2014).

Risiko infeksi pasca operasi sesar selain SSI adalah endometritis.

Endometritis merupakan infeksi pada lapisan rahim yang biasanya diidentifikasi

dengan demam, malaise, takikardi, nyeri perut, nyeri pada uterus, terkadang lokia

yang abnormal atau berbau busuk. Demam juga bisa menjadi satu-satunya gejala

endometritis. Endometritis telah dilaporkan terjadi pada 24% pasien SC elektif

dan 60% pada pasien SC non-elektif atau emergensi (ASHP, 2013).

Cairan vagina dengan flora bakteri ditarik ke dalam rahim ketika rileks

antara kontraksi selama proses persalinan. Yang termasuk flora normal vagina

tersebut yaitu streptokokus, enterokokus, laktobasil, diphtheroid, E.coli, spesies

Bacteroides (misalnya, Bacteroides Vibius, B. fragilis), dan spesies

Fusobacterium. Endometritis sering disebabkan oleh polimikroba biasanya

streptokokus aerobik (terutama kelompok basil streptokokus dan enterokokus),

aerob Gram negatif (terutama E.coli), basil anaerob Gram negatif (terutama B.

bivius), dan kokus anaerob (spesies Peptococcus dan Peptostreptococcus) (ASHP,

2013).

Infeksi pada endometrium biasanya merupakan hasil dari infeksi yang

berasal dari saluran kelamin yang posisinya lebih rendah dari endometrium.

Endometritis lebih sering terjadi sebagai infeksi akut. Endometritis akut ditandai

dengan adanya neutrofil dalam kelenjar endometrium. Endometritis kronis

ditandai dengan adanya sel-sel plasma dan limfosit dalam stroma endometrium

(Rivlin,2015).

Gejala dan tanda infeksi endometrium pada obstetrik diantaranya demam

nyeri perut bagian bawah, takikardia, nyeri rahim, suhu oral 38°C dalam 10 hari

pertama postpartum atau 38,7°C dalam 24 jam pertama postpartum. Dalam kasus

yang parah, pasien mungkin akan septik (Singhal, 2014).

1. Faktor risiko

Faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya infeksi pasca bedah yaitu

dari segi pasien (endogen) dan prosedur operasi (eksogen) (Kanji and Devlin,

2008). Tabel II. merupakan karakteristik pasien dan prosedur operasi yang dapat meningkatkan risiko infeksi pasca bedah.

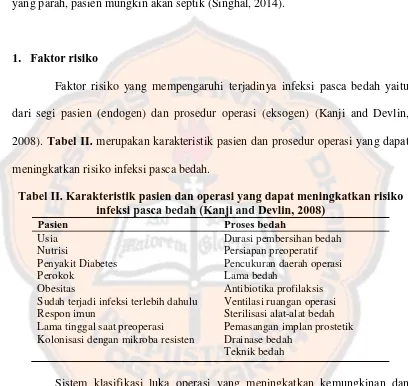

Tabel II.Karakteristik pasien dan operasi yang dapat meningkatkan risiko infeksi pasca bedah (Kanji and Devlin, 2008)

Pasien Proses bedah

Sistem klasifikasi luka operasi yang meningkatkan kemungkinan dan

tingkat kontaminasi bakteri selama prosedur pembedahan dibagi menjadi empat

kelas operasi, yaitu operasi bersih, operasi bersih terkontaminasi, operasi

terkontaminasi, dan operasi kotor. Operasi bersih yaitu operasi pada keadaan

prabedah tanpa adanya luka atau operasi yang melibatkan luka steril dan

dilakukan dengan memerhatikan prosedur aseptik dan antiseptik. Pada operasi ini,

Kemungkinan terjadi infeksi pasca bedah ini yaitu 2-4%. Operasi bersih

terkontaminasi mirip dengan operasi bersih namun daerah saluran napas dan

kemih terlibat dalam pembedahan. Operasi terkontaminasi yaitu operasi yang

dikerjakan pada daerah dengan luka yang telah terjadi 6-10 jam dengan atau tanpa

benda asing. Telah jelas terdapat kontaminasi karena saluran napas, cerna, atau

kemih dibuka. Tindakan darurat yang mengabaikan prosedur aseptik-antiseptik

termasuk dalam klasifikasi operasi ini. Kemungkinan terjadinya infeksi pada

prosedur seperti ini 16-25%. Operasi kotor merupakan operasi yang melibatkan

daerah dengan luka terbuka yang telah terjadi lebih dari 10 jam dan biasanya

merupakan tindakan darurat (Darmadi, 2008).

Faktor risiko lain penyebab SSI setelah bedah sesar adalah penyakit

sistemik, kebersihan yang buruk, obesitas, dan anemia. Faktor risiko endometritis

diantaranya termasuk kelahiran sesar itu sendiri, pecahnya selaput pelindung

rahim yang berkepanjangan, persalinan yang lama dengan berbagai pemeriksaan

vagina, demam intrapartum, dan status sosial yang rendah. Membrane

chorioamniotic berfungsi sebagai pelindung rahim dari infeksi bakteri. Pecahnya

membran ini juga menjadi penyebab permukaan rahim mudah terinfeksi (ASHP,

2013).

2. Pencegahan

Perencanaan pra operasi dan teknik intraoperatif menjadi penting dalam

pencegahan SSI. Meningkatkan nutrisi, penghentian merokok, penggunaan

meminimalkan infeksi. Pencegahan yang dapat dilakukan sebelum terjadi infeksi

pasca operasi antara lain operasi dilakukan sesingkat mungkin, prosedur operasi

dilakukan dengan teknik aseptik-antiseptik, filtrasi terhadap udara pada kamar

operasi, dan pemberian antibiotika profilaksis (Grace dan Borley, 2007; Pear,

2013).

C. Antibiotika Profilaksis

Antibiotika profilaksis merupakan antibiotika yang diberikan sebelum

terjadi kontaminasi pada jaringan atau cairan pada tubuh. Indikasi penggunaan

antibiotika profilaksis didasarkan kelas operasi, yaitu operasi bersih dan bersih

kontaminasi. Tujuan pemberian antibiotika profilaksis pada kasus pembedahan

menurut Kanji and Devlin (2008) dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

(2011), yaitu:

a. Penurunan dan pencegahan kejadian SSI.

b. Penurunan morbiditas dan mortalitas pasca operasi.

c. Penghambatan muncul flora normal resisten.

d. Meminimalkan biaya pelayanan kesehatan.

Penggunaan antibiotika profilaksis terbukti mampu menurunkan risiko

infeksi pasca bedah secara signifikan. Hasil tersebut bergantung pada pemilihan

jenis antibiotika, cara pemberian, waktu dan durasi pemberian yang tepat dan

sesuai dengan kontaminasi bakteri pada prosedur bedah yang terkait. Penggunaan

namun juga meningkatkan risiko resistensi bakteri, biaya yang dikeluarkan, lama

tinggal dan jumlah kunjungan rumah sakit (Ongom and Kijjambu, 2013).

1. Prinsip penggunaan

Agar hasil terapi antibiotika profilaksis bedah dapat maksimal, maka

penggunaannya sebaiknya mengikuti prinsip-prinsip penggunaan antibiotika

sebagai profilaksis berdasarkan pedoman dan penelitian-penelitian terdahulu.

Secara umum, prinsip penggunaan antibiotika profilaksis menurut Anderson, et al.

(2014) dan Doherty and Way (2006) adalah sebagai berikut:

a. Antibiotika yang dipilih efektif mampu mengatasi tipe kontaminasi yang

terkait.

b. Penggunaan antibiotika hanya digunakan pada prosedur dengan risiko infeksi.

c. Pemberian antibiotika harus sesuai dosis dan waktu pemberian. Antibiotika

diberikan dalam waktu 1 jam sebelum pembedahan (2 jam diperbolehkan

untuk vankomisin dan fluoroquinolon).

d. Dosis dihentikan dalam waktu 24 jam setelah operasi, sebelum terjadi risiko

munculnya efek samping yang lebih besar dibanding keuntungannya.

Pemberian dosis lebih dari 24 jam setelah operasi berkontribusi terhadap

terjadinya resistensi bakteri.

e. Dosis dapat diulang bila prosedur operasi terlalu panjang atau adanya

kehilangan darah yang berlebihan selama operasi. Dosis diulang jika sudah

Antibiotika yang digunakan untuk profilaksis dipilih yang paling aman

dan efektif sesuai prosedur bedah. Dasar pemilihan jenis antibiotika untuk tujuan

profilaksis menurut Kanji and Devlin (2008) dan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia (2011), yaitu:

a. Sesuai dengan sensitivitas dan pola bakteri patogen terbanyak pada prosedur

operasi. Bakteri ini dapat berasal dari endogen (dari flora normal pasien

sendiri) atau eksogen (dari kontaminasi selama prosedur bedah).

b. Spektrum sempit untuk mengurangi risiko resistensi bakteri.

c. Toksisitas rendah.

d. Tidak menimbulkan reaksi merugikan terhadap pemberian obat anestesi.

e. Bersifat bakterisidal.

f. Harga terjangkau.

Pada beberapa kondisi, pasien diberikan antibiotika lebih dari satu jenis

jenis yang disebut antibiotika kombinasi. Tujuan dari pemberian antibiotika

kombinasi yaitu memberi efek sinergis dengan meningkatkan aktivitas antibiotika

pada infeksi spesifik, dan memperlambat serta mengurangi risiko timbulnya

bakteri resisten. Antibiotika kombinasi dapat memperluas spektrum aktifitas

sehingga dapat mengatasi infeksi yang disebabkan oleh polibakteri. Antibiotika

kombinasi juga diberikan dengan indikasi abses intraabdominal, hepatik, infeksi

campuran aerob dan anaerob, dan sebagai terapi empiris pada infeksi berat

(Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011).

Kombinasi antibiotika yang bekerja pada target yang berbeda dapat

antibiotika bersamaan dengan antibiotika lainnya dapat menimbulkan atau

meningkatkan toksisitas yang bersifat aditif atau superaditif. Untuk mendapatkan

kombinasi rasional dengan hasil efektif, diperlukan pengetahuan jenis infeksi serta

data mikrobiologi terkait antibiotika (Cunha, 2010).

Agar terapi profilaksis optimal, maka antibiotika profilaksis harus

diberikan dalam dosis yang adekuat. Dosis yang digunakan adalah dosis

maksimum. Dosis minimum tidak efektif karena tidak mampu mencapai

konsentrasi dalam darah yang dibutuhkan saat pembedahan dimulai. Administrasi

harus diulang intraoperatif jika operasi masih berlangsung 2 kali waktu paruh

antibiotika profilaksis yang digunakan setelah dosis pertama untuk memastikan

antibiotika masih cukup adekuat untuk mencegah infeksi sampai pada proses

penutupan luka. Pemberian ulang antibiotika juga diindikasikan bila saat operasi

terjadi kehilangan darah yang berlebihan yaitu berkisar antara >1000-1500 mL

(ASHP, 2013; Ongom and Kijjambu, 2013).

Diperlukan penyesuaian dosis berdasarkan berat badan pasien, atau

indeks massa tubuh (BMI) khususnya untuk pasien obesitas. Dengan pemberian

antibiotika dengan dosis yang sama, konsentrasi antibiotika pada serum pasien

dengan BMI yang tinggi lebih rendah dibanding pada pasien dengan BMI yang

lebih rendah. Untuk pasien dengan BMI yang tinggi perlu mendapat dosis ganda.

Penyesuaian ini diperlukan pada pasien dengan BMI >35 (ASHP, 2013; SOGC,

2010).

Pemilihan jenis, serta waktu dan durasi pemberian antibiotika profilaksis

mempertimbangkan risiko keamanan ibu melainkan juga keamanan janin/bayi.

Faktor lain yang menjadi perhatian adalah terkait dosis, rute pemberian, dan

adanya resistensi dan/ atau alergi terhadap antibiotika yang digunakan.

Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan farmakodinamik dan farmakokinetik dari tiap

antibiotika (Ongom and Kijjambu, 2014; Doherty and Way, 2006).

Profilaksis yang efektif harus bisa mengantarkan antibiotika pada daerah

sayatan sesaat sebelum terjadi kontaminasi. Kadar antibiotika profilaksis dalam

darah dan jaringan harus mencapai kadar hambat minimum (KHM) untuk

mencegah terjadinya infeksi saat dan selama pembedahan. Ada dua rekomendasi

waktu pemberian antibiotika profilaksis yang berbeda pada kasus SC. Beberapa

penelitian menunjukkan sebaiknya waktu pemberian antibiotika profilaksis

ditunda, bukan sebelum operasi dimulai seperti pada prosedur operasi lainnya,

tetapi baru diberikan segera setelah tali pusar dipotong. Alasan utama penundaan

administrasi adalah menghindari penekanan flora normal pada bayi yang baru

lahir yang bisa mendorong terjadinya resistensi bakteri. Timbul pula kekhawatiran

bahwa antibiotika tersebut berpotensi menutupi infeksi neonatal, sehingga

evaluasi sepsis pada neonatal menjadi sulit. Data yang lebih modern mendukung

administrasi antibiotika profilaksis sebelum sayatan bedah untuk melindungi

pasien terhadap risiko infeksi. Hasil penilaian terapi cefazolin 2 g dosis tunggal

sebagai profilaksis yang diberikan sebelum prosedur SC dan yang diberikan

setelah tali pusar dipotong memberikan perbedaan yang tidak signifikan (ASHP,

Antibiotika profilaksis pada SC sebaiknya diberikan 30-60 menit

sebelum operasi dimulai. Pemberian antibiotika profilaksis yang terlalu awal

dapat menyebabkan konsentrasi antibiotika tidak memadai dalam jaringan saat

dan selama operasi berlangsung. Efektifitas antibiotika dalam melindungi pasien

dari bakteri penyebab infeksi pun menjadi berkurang sehingga risiko terjadinya

infeksi postpartum akan meningkat. Begitu pula pada pasien yang baru menerima

antibiotika profilaksis setelah operasi. Tidak ada antibiotika profilaksis yang dapat

melindungi pasien dari infeksi bakteri selama operasi berlangsung hingga selesai

(ASHP, 2013; Sullivan, et al., 2007).

Rekomendasi durasi pemberian antibiotika profilaksis yaitu maksimal 24

jam setelah pembedahan. Hal ini dikarenakan belum ditemukan bukti mendukung

bahwa perpanjangan durasi antibiotika profilaksis memberikan manfaat yang baik.

Kekhawatiran justru muncul karena durasi yang panjang terkait dengan

munculnya resistensi (ASHP, 2013).

2. Klasifikasi antibiotika

Berdasarkan mekanisme aksinya, antibiotika dapat diklasifikasikan

menjadi 3 kelompok besar. Pertama, antibiotika dengan target dinding sel, yaitu

golongan betalaktam, glikopeptida, daptomisin, dan kolistin. Kedua, antibiotika

yang memblok produksi protein. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah

rifampisin, aminoglikosida, makrolida dan ketolida, tetrasiklin dan glisisiklin,

kloramfenikol, klindamisin, streptogramin, linezolid, dan nitrofurantoin. Ketiga,

antibiotika dengan target DNA atau replikasi DNA. Golongan sulfa, kuinolon, dan

3. Rekomendasi penggunaan antibiotika profilaksis untuk sectio caesarea

Rekomendasi antibiotika yang digunakan sebagai profilaksis bedah

adalah antibiotika golongan sefalosporin generasi I dan generasi II. Pada kasus

tertentu yang dicurigai melibatkan bakteri anaerob dapat dikombinasikan dengan

metronidazol. Tidak dianjurkan menggunakan sefalosporin generasi III dan IV,

golongan karbapenem, dan golongan kuinolon untuk profilaksis bedah (Menteri

Kesehatan Republik Indonesia, 2011).

Sefalosporin adalah golongan antibiotika yang paling sering diresepkan

untuk profilaksis bedah karena memiliki spektrum luas, profil farmakokinetik

yang menguntungkan, efek samping jarang terjadi, dan murah. Cefazolin

merupakan sefalosporin generasi pertama dan antibiotika profilaksis pilihan untuk

SC. Rekomendasi penggunaan cefazolin sebagai profilaksis yaitu 2 g dosis

tunggal dan diberikan 30-60 menit sebelum pembedahan. Kombinasi klindamisin

dan aminoglikosida menjadi pilihan terapi untuk pasien yang alergi dengan

betalaktam (ASHP, 2013; Kanji and Devlin, 2008).

Cefuroxime merupakan sefalosporin generasi II yang lebih poten

melawan E. coli, K. pneumoniae, dan P. mirabilis dibanding dengan sefalosporin

generasi I. Generasi II ini juga mampu melawan Neisseria spp., dan H. influenzae

(Hauser, 2013). Cefuroxime memiliki keamanan dan efektifitas yang sama dengan

ampicillin yang dikombinasikan dengan sulbaktam sebagai antibiotika profilaksis

pada prosedur SC (Ziogos, et al., 2010).

Cefotaxime, ceftriaxon, dan cefditoren merupakan sefalosporin generasi

dapat meningkatkan penetrasi agen antibiotika untuk menembus membran luar

bakteri, meningkatkan afinitas dan meningkatkan stabilitas saat melawan bakteri.

Generasi ini dapat melawan E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Neisseria spp.,

and H. influenzae. Selain itu dapat pula melawan Enterobacteriaceae, termasuk

Enterobacter spp., Citrobacter freundii, Providencia spp., Morganella morganii,

dan Serratia spp.. Karena kemampuannya yang tidak sesuai untuk mencegah dan

mengatasi bakteri yang biasa mengkontaminasi pada prosedur bedah, maka

sefalosporin generasi III, IV, dan V tidak digunakan sebagai profilaksis bedah

(Hauser, 2013).

Tidak ada bukti bahwa sefalosporin generasi III lebih efektif dibanding

sefalosporin generasi I dan II sebagai profilaksis pada bedah. Sefalosporin

generasi III dan IV sebaiknya tidak digunakan untuk profilaksis karena beberapa

alasan diantaranya yaitu harganya yang lebih mahal, kurang aktif dibanding

cefazolin dalam mengatasi staphylococci, memiliki spektrum yang tidak spesifik

untuk mikroorganisme pada bedah elektif, dan penggunaannya sebagai profilaksis

dapat meningkatkan risiko resistensi (McEvoy, 2005).

Ampicillin atau aminopenicillin diketahui memiliki efikasi yang sama

dengan antibiotika golongan sefalosporin generasi I dan II. Golongan antibiotika

tersebut merupakan antibiotika spektrum luas yang memiliki aktifitas baik

terhadap bakteri Gram negatif maupun Gram positif. Waktu paruh ampicillin

pendek dan spektrumnya yang lebih sempit dibanding sefalosporin generasi I.

Ampicillin dapat mengatasi bakteri Gram positif (Streptococcus pyogenes,

monocytogenes), Gram negatif (Neisseria meningitides, Haemophilus influenzae,

Enterobacteriaceae), dan bakteri anaerob (Clostridia spp. kecuali C. difficile dan

Actinomyces israelii). Ampicillin tidak dapat mengatasi bakteri yang

memproduksi enzim betalaktamase yang dapat menyebabkan bakteri menjadi

resisten terhadap antibiotika golongan ini. Oleh karena itu, ampicillin perlu

dikombinasikan dengan antibiotika golongan inhibitor beta-laktamase, seperti

klavulanat dan sulbaktam. Kombinasi ini memperlebar spektrum antibiotika.

Bakteri yang dapat diatasi dengan kombinasi ini adalah bakteri-bakteri yang dapat

diatasi oleh ampicillin tunggal dan diperluas sehingga juga dapat mengatasi

bakteri lain seperti Streptococcus pyogenes dan Bacteroides spp (Gyte, Dou1, and

Vazquez, 2014; Hauser, 2013).

Tidak seperti ampicillin, antibiotika golongan sefalosporin generasi I dan

II lebih poten untuk mengatasi bakteri yang memiliki enzim beta laktamase.

Sefalosporin generasi I dan II dapat melindungi struktur betalaktamnya sehingga

tidak mudah dirusak oleh bakteri. Ketiganya memiliki kelemahan yang sama yaitu

lemah melawan bakteri anaerob (Hauser, 2013).

Untuk meningkatkan hasil terapi khususnya pada kasus yang melibatkan

bakteri anaerob, maka penggunaan sefalosporin dan ampicillin dapat

dikombinasikan dengan agen antibiotika lain seperti metronidazol, klindamisin

atau doxycycline, atau azitromisin (ASHP, 2013; Hopkins and Smaill, 2000).

Metronidazol efektif melawan hampir semua bakteri Gram negatif anaerob,

termasuk Bacteroides fragilis, dan bakteri gram positif yang paling anaerob,

antibiotik yang memiliki aktivitas terhadap C. difficile dan merupakan pilihan

perawatan untuk infeksi yang disebabkan oleh organisme ini (Hauser, 2013).

Antibiotika yang memperluas spektrum antibiotik untuk terapi profilaksis

pada SC lainnya adalah azitromisin. Azitromisin lebih baik digunankan sebagai

antibiotika profilaksis untuk memperluas spektrum dibanding antibiotika lainnya.

Azitromisin memiliki half-life 68 jam, konsentrasi di jaringan yang lebih tinggi

dan pada bagian transplasenta lebih rendah dari beberapa antibiotik lain yang

umum digunakan untuk indikasi ini. Selain itu, azitromisin aktif terhadap kuman

aerob dan anaerob, serta Ureaplasmas, sehingga secara signifikan mengurangi

risiko endometritis dan SSI Hanya saja harganya lebih mahal dibanding pilihan

antibiotika lain (Lamont, et al, 2011, Tita, et al, 2009).

Terapi antibiotika profilaksis dosis tunggal lebih efektif dibanding terapi

multidosis. Terapi dengan dosis tunggal juga mengurangi biaya, potensi toksisitas,

dan risiko kolonisasi organisme resisten (Murtha and Silverman, 2011).

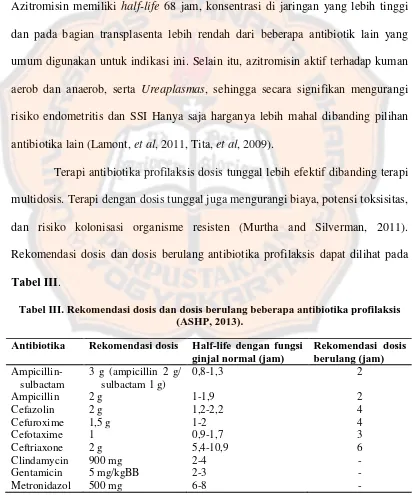

Rekomendasi dosis dan dosis berulang antibiotika profilaksis dapat dilihat pada

Tabel III.

Tabel III. Rekomendasi dosis dan dosis berulang beberapa antibiotika profilaksis (ASHP, 2013).

D. Drug related problems (DRPs)

Permasalahan dalam farmasi klinis terutama muncul karena pemakaian

obat yang disebut dengan drug related problems (DRPs) adalah kejadian atau efek

yang tidak diinginkan yang dialami pasien dalam proses terapi dengan obat dan

secara aktual atau potensial bersamaan dengan outcome yang diharapkan pada

saat mendapat perawatan akibat dari suatu penyakit. Masalah–masalah dalam

kajian DRP menurut Cipolle, Strand, Morley, Ramsey, and Lamsam (2004) antara

lain:

a. Memerlukan obat tambahan, yaitu jika kondisi baru yang membutuhkan obat,

kondisi kronis yang membutuhkan kelanjutan terapi obat, kondisi yang

membutuhkan kombinasi obat, dan kondisi yang mempunyai risiko kejadian

efek samping dan membutuhkan obat untuk pencegahannya.

b. Obat tidak diperlukan, yaitu jika obat yang diberikan tidak sesuai dengan

indikasi pada saat itu, pemakaian obat kombinasi yang seharusnya tidak

diperlukan, kondisi yang lebih cocok mendapat terapi non farmakologi,

meminum obat dengan tujuan untuk mencegah efek samping obat lain yang

seharusnya dapat dihindari, dan penyalahgunaan obat.

c. Obat tidak efektif, yaitu jika obat yang diberikan kepada pasien kurang sesuai

dengan indikasinya, pasien mempunyai alergi terhadap obat tersebut, obat

yang diberikan mempunyai kontraindikasi dengan obat lain, dan antibiotika

d. Dosis kurang, jika dosis obat terlalu rendah, interval dosis tidak cukup, durasi

terapi obat terlalu pendek untuk dapat menghasilkan respon, serta interaksi

obat yang dapat mengurangi jumlah obat yang tersedia dalam bentuk aktif.

e. Dosis berlebih, yaitu jika dosis obat terlalu tinggi untuk memberikan efek,

dosis obat dinaikkan terlalu cepat, frekuensi pemberian obat terlalu pendek,

dan durasi terapi pengobatan terlalu panjang.

f. Efek samping obat, yaitu jika obat menimbulkan efek yang tidak diinginkan

tetapi tidak ada hubungannya dengan dosis, interaksi obat yang menyebabkan

reaksi yang tidak diharapkan tetapi tidak ada hubungannya dengan dosis, ada

obat lain yang lebih aman ditinjau dari faktor resikonya, regimen dosis yang

telah diberikan atau diubah terlalu cepat, dan hasil laboraturium berubah

akibat penggunaan obat.

g. Ketidaktaatan pasien, yaitu jika pasien tidak memahami aturan pemakaian,

pasien tidak menerima regimen obat yang tepat, pasien lupa untuk

menggunakan obat, pasien tidak membeli obat yang disarankan karena mahal,

pasien tidak menggunakan obat karena ketidaktahuan cara memakai obat,

pasien tidak menggunakan obat karena ketidakpercayaan dengan produk obat

yang dianjurkan.

Farmasis diharapkan dapat mengidentifikasi DRPs. Tidak berhenti

sampai di situ, farmasis juga harus mampu membuat solusi terhadap DRPs

tersebut, sehingga tercapainya obat yang diharapkan yaitu: tepat indikasi, efektif,

E. Keterangan Empiris

Penggunaan antibiotika profilaksis pada operasi sesar penting untuk

mencegah terjadinya infeksi. Penelitian ini diharapkan dapat mengevalusasi DRP

pada penggunaan antibiotika profilaksis untuk kasus sectio caesarea di RS Panti

29

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah observasional karena peneliti hanya

mengamati sejumlah dari variabel subjek penelitian tanpa adanya intervensi

peneliti (Imron dan Munif, 2010). Rancangan penelitian yang digunakan yaitu

case series karena penelitian ini menggambarkan sekelompok kasus dengan

diagnosa yang sama dalam periode tertentu. Masing-masing kasus tersebut tidak

berhubungan dan dievaluasi terpisah (Bhandarin and Joensson, 2009). Penelitian

ini bersifat retrospektif karena pengambilan data dilakukan dengan melakukan

penelusuran dokumen terdahulu berupa lembar rekam medik pasien (Chandra,

2006).

B. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah pola peresepan dan DRP pada

penggunaan antibiotika profilaksis untuk pasien SC.

C. Definisi Operasional

1. Sectio caesarea (SC) yaitu operasi sesar yang berlangsung pada periode

Januari-Juni 2014

2. Antibiotika profilaksis yaitu antibiotika yang diberikan sebelum pasien

3. Karakteristik pasien SC yang dideskripsikan pada penelitian ini meliputi usia

ibu, usia kehamilan, adanya riwayat SC atau tidak, dan jenis SC.

4. Pola penggunaan antibiotika profilaksis yang dideskripsikan pada penelitian

ini meliputi golongan dan jenis antibiotika, rute pemberian, dosis, serta waktu

dan durasi pemberian.

5. Drug Related Problems (DRPs) yang dievaluasi pada penelitian ini meliputi:

butuh tambahan obat, obat tidak efektif, dosis kurang, dosis berlebih, efek

samping obat, dan obat tidak diperlukan.

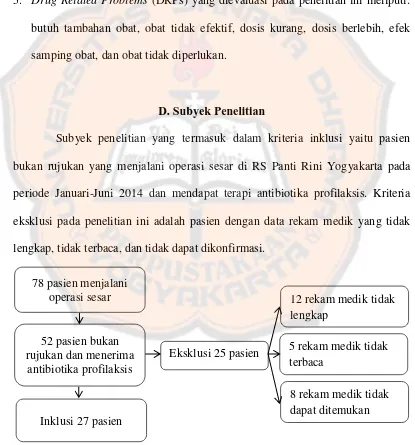

D. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang termasuk dalam kriteria inklusi yaitu pasien

bukan rujukan yang menjalani operasi sesar di RS Panti Rini Yogyakarta pada

periode Januari-Juni 2014 dan mendapat terapi antibiotika profilaksis. Kriteria

eksklusi pada penelitian ini adalah pasien dengan data rekam medik yang tidak

lengkap, tidak terbaca, dan tidak dapat dikonfirmasi.

Penelitian ini juga melibatkan apoteker yang merupakan kepala Instalasi

Farmasi RS Panti Rini Yogyakarta dan salah satu dari dua dokter penulis resep

antibiotika profilaksis untuk pasien SC yang bersedia diwawancarai sebagai

subjek penelitian. Wawancara tersebut bermaksud untuk melengkapi pembahasan

pada hasil evaluasi DRPs.

E. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan adalah berupa lembar rekam medik

pasien SC di RS Panti Rini Yogyakarta periode Januari-Juni 2014.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan berupa formulir pengumpulan data.

Ada dua macam formulir pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu formulir

data rekam medis dan formulir wawancara. Formulir data rekam medis mencakup

karakteristik pasien, profil penggunaan antibiotika profilaksis, dan masalah yang

terjadi selama proses terapi. Formulir data wawancara mencakup aspek-aspek

yang berkaitan dengan latar belakang peresepan antibiotika profilaksis pada SC.

G. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 29 September-3 November 2014.

Pengambilan data dilakukan di bagian rekam medis Rumah Sakit Panti Rini, Jalan

H. Tata Cara Penelitian 1. Tahap persiapan

Tahap ini dilakukan dengan melakukan pengurusan izin di bagian

personalia RS Panti Rini. Kemudian dilakukan pencarian informasi jumlah pasien

SC yang ada di RS Panti Rini periode Januari-Juni 2014.

2. Tahap uji coba instrumen penelitian

Instrumen yang diuji coba dalam penelitian ini adalah formulir data

rekam medik. Tujuan dari uji coba instrumen formulir data rekam medik adalah

agar formulir pengumpulan data yang digunakan mudah diisi, mudah diolah untuk

analisis, dan data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap ini

diawali dengan menyusun variabel-variabel yang dianalisis ke dalam bentuk

formulir. Kemudian dilakukan pengumpulan data dengan formulir tersebut dan

dianalisis. Langkah selanjutnya ditentukan hal-hal apa saja yang diperlukan untuk

analisis namun belum diperoleh, dan menambahkannya pada formulir. Ditentukan

pula data apa saja yang tidak terpakai, lalu menghilangkannya dari formulir.

Pengumpulan data dan analisis diulang hingga data-data yang diperoleh sudah

sesuai untuk dianalisis.

Langkah terakhir pada uji coba instrumen formulir data rekam medik

yaitu pengembangan formulir agar lebih mudah diisi. Formulir disusun kembali

dengan memperhatikan ukuran formulir, urutan data, dan waktu yang dibutuhkan

dalam pengisian formulir. Formulir data rekam medik yang digunakan sebagai

3. Tahap pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan di bagian penyimpanan rekam medik pasien

RS Panti Rini Yogyakarta. Dalam proses ini data diperoleh dengan menelusuri

data dari lembar rekam medik yang didasarkan pada nomor rekam medik pasien

SC di RS Panti Rini Yogyakarta. Dari penelusuran data, ditentukan pasien yang

masuk dalam kriteria inklusi maupun eksklusi. Data pada rekam medik pasien

yang masuk dalam kriteria inklusi disalin ke dalam formulir pengumpulan data

rekam medik. Data yang disalin meliputi nomor rekam medik, usia ibu, usia

kehamilan, riwayat SC, jenis SC, data laboratorium, keluhan yang tertulis pada

catatan keperawatan, tanggal operasi sesar, jam operasi sesar, diagnosis sebelum

operasi, dan lama rawat inap. Selain itu, disalin pula data terkait dengan

antibiotika profilaksis yang digunakan meliputi jenis, rute pemberian, dosis, serta

waktu dan lama pemberian. Dilakukan pula wawancara dengan kepala Instalasi

Farmasi dan salah satu dokter penulis resep antibiotika profilaksis pada pasien SC

di RS Panti Rini Yogyakarta. Wawancara ini bertujuan untuk menganalisis

faktor-faktor pemilihan antibiotika profilaksis.

4. Tahap analisis data

Data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan karakteristik pasien

dan pola penggunaan antibiotika profilaksis. Tahap terakhir yang dilakukan

mengevaluasi DRPs terkait penggunaan antibiotika profilaksis pada pasien kasus

sectio caesarea di RS Panti Rini pada periode Januari-Juni 2014. Hasil evaluasi

H. Tata Cara Analisis Hasil 1. Karakteristik pasien

Analisis data jumlah pasien operasi sesar dilakukan dengan menganalisis

data karakteristik pasien berdasarkan usia ibu, usia kehamilan, riwayat SC, dan

jenis SC. Analisis karakteristik pasien dilakukan dengan menghitung jumlah

pasien pada setiap kelompok dibagi jumlah pasien yang dianalisis dikali 100%.

2. Profil penggunaan antibiotika profilaksis

Profil penggunaan antibiotika profilaksis dibagi menjadi jenis antibiotika,

waktu pemberian, rute pemberian, dosis, dan durasi pemberian. Profil penggunaan

antibiotika profilaksis berdasarkan jenis antibiotika dibagi menjadi 3 kelompok

besar yaitu tunggal, kombinasi 2 antibiotika, dan kombinasi 3 antibiotika. Profil

penggunaan antibiotika profilaksis berdasarkan waktu pemberian dikelompokkan

menjadi sebelum operasi (>240, 240-121, 120-61, <60 menit), saat operasi, dan

setelah operasi (<60, 61-120, 121-240 menit dan 8-12 jam ). Profil penggunaan

antibiotika profilaksis berdasarkan rute pemberian dikelompokan menjadi oral dan

intravena. Profil penggunaan antibiotika profilaksis berdasarkan durasi pemberian

dikelompokkan menjadi 12-24, 24-48, 48-72, dan >72 jam.

Persentase profil penggunaan antibiotika profilaksis berdasarkan jenis

antibiotika, waktu pemberian, rute pemberian, dan durasi pemberian dihitung

dengan cara menghitung jumlah kasus yang termasuk pada setiap kelompok

kemudian dibagi dengan jumlah kasus keseluruhan (n=27) dikali 100%. Profil

mengidentifikasi masing-masing dosis dari setiap jenis antibiotika profilaksis

yang diberikan.

Sejumlah pasien mendapatkan lebih dari satu jenis antibiotika profilaksis.

Walaupun tujuan terapinya sama, waktu pemberian, rute pemberian, dan durasi

pemberian setiap antibiotika yang diberikan pada satu pasien bisa berbeda-beda.

Hal tersebut menyebabkan satu kasus dapat dikategorikan ke dalam lebih dari satu

kelompok waktu pemberian, rute pemberian, dan durasi pemberian.

Contoh pada kasus 7, pasien mendapat 3 jenis antibiotika profilaksis

yaitu Celocid® 250 mg 2x/hari, Trogyl® 500 mg 3x/hari, dan Meiact® 2x/hari.

Ketiganya diberikan 12 jam setelah operasi. Celocid® dihentikan 36 jam setelah

operasi, sedangkan Trogyl® dan Meiact® baru dihentikan 48 jam setelah operasi.

Pada kasus ini, waktu pemberian ketiga antibiotika sama, namun jenis, rute, dan

durasi pemberiannya berbeda. Perhitungan presentasi profil penggunaan

antibiotika profilaksis pada kasus seperti ini yaitu dengan mengkategorikan kasus

ke dalam lebih dari satu kelompok, namun tetap dihitung sebagai satu kasus, yaitu

kasus 7.

Untuk kasus 7, pada profil penggunaan antibiotika profilaksis

berdasarkan rute pemberian, kasus ini masuk ke dalam kelompok intravena karena

pasien menerima Meiact® secara iv, dan juga masuk ke dalam kelompok oral

karena pasien menerima Celocid® dan Trogyl® secara oral. Begitu pula pada

profil penggunaan antibiotika profilaksis berdasarkan durasi pemberian, kasus ini

masuk ke dalam kelompok 24-48 dan 48-72 jam. Karena satu kasus dapat masuk