PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PADI DI KECAMATAN

CIASEM, KABUPATEN SUBANG

Oleh :

Febria Heidina

A14053357

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN

DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

RINGKASAN

FEBRIA HEIDINA. Produksi dan Produktivitas Padi di Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Dibawah bimbingan DYAH RETNO PANUJU dan BAMBANG H. TRISASONGKO.

Pangan khususnya beras merupakan komoditas penting bagi penduduk Indonesia. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan pangan khususnya beras adalah pertumbuhan penduduk dan tingkat pendapatan per kapita. Data kebutuhan pangan menunjukkan peningkatan sebesar 2,5% - 4% per tahun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Wilayah perkotaan yang memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki konsumsi pangan per kapita lebih tinggi dari wilayah pedesaan.

Salah satu lumbung beras Indonesia adalah Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat. Kabupaten Subang merupakan bagian dari Pantura Jawa Barat yang memproduksi padi ketiga terbesar setelah Indramayu dan Karawang. Salah satu komponen penting dari kontribusi Kabupaten Subang adalah wilayah kerja PT. Sang Hyang Seri yang memberikan peluang masyarakat sekitar untuk terlibat dalam aktivitas produksinya. Pada areal PT. Sang Hyang Seri terdapat dua sistem usahatani yaitu sistem usahatani swakelola dan kerjasama. Sistem pengelolaan kerjasama merupakan suatu sistem pengelolaan yang dilakukan dengan cara menyewakan lahan kepada petani dengan biaya sewa 1,2 ton/ha dan sisa produksi dijual kepada perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah: 1) Perbandingan sistem usahatani kerjasama PT. Sang Hyang Seri dan sistem usahatani masyarakat Kecamatan Ciasem, 2) Pola mobilitas petani Kecamatan Ciasem, 3) Keterkaitan tingkat perkembangan wilayah dengan pola mobilitas petani, luas panen, dan produktivitas padi, 4) Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas usahatani, 5) Luas panen dan produktivitas padi Kecamatan Ciasem, Patokbeusi, dan Blanakan, 6) Nilai NDVI dan EVI satu siklus pertumbuhan tanaman padi, dan 7) Korelasi nilai NDVI dan EVI dengan produktivitas padi.

Sistem usahatani kerjasama dan non kerjasama memiliki perbedaan yang sangat nyata dilihat dari biaya tenaga kerja persiapan dan biaya traktor. Perbedaan nyata antara kedua sistem ini dapat dilihat dari biaya benih, biaya tenaga kerja pemeliharaan, dan biaya irigasi.

Terdapat keragaman pola mobilitas petani padi di Kecamatan Ciasem ditinjau dari tempat pemenuhan kebutuhan sarana produksi tani dan tempat pemasaran hasil panen. Desa Ciasem Girang mampu memenuhi 90% dari kebutuhan sarana produksi tani dari desa sendiri, sedangkan desa Pinang Sari mampu memenuhi 65% dari kebutuhan sarana tani dari desa sendiri. Pola mobilitas untuk pemasaran hasil panen tidak ditemukan karena proses penjualan dilakukan dengan cara pembeli datang ke lahan petani.

Penelitian ini menunjukkan sarana produksi tani dapat berasal dari desa manapun dan tidak tergantung pada struktur hirarki maupun indeks fasilitas pertanian. Desa Ciasem Girang memenuhi 10% kebutuhan sarana tani dari desa lain dengan indeks pertanian dan hirarki yang lebih rendah. Desa Pinang Sari memenuhi 35% kebutuhannya dari desa dengan hirarki lebih tinggi dan sama serta indeks fasilitas pertanian yang lebih tinggi. Selain itu tidak terdapat

keterkaitan antara hirarki wilayah dengan luas panen dan produktivitas padi di wilayah tersebut.

Hasil analisis Hayashi II menunjukkan bahwa faktor-faktor yang secara umum mempengaruhi usahatani padi di Kecamatan Ciasem adalah jarak ke sarana tani, luas lahan, sistem, umur, harga pupuk urea, harga pupuk TSP, dan harga pupuk phonska. Pola mobilitas usahatani padi tidak dipengaruhi oleh jumlah penggunaan pupuk musim 1, jumlah penggunaan pupuk musim 2, status kepemilikan lahan, dan desa asal petani. Harga pupuk TSP, phonska, dan jarak ke sarana tani akan sangat mempengaruhi tempat pemenuhan kebutuhan sarana produksi tani.

Produktivitas padi di Kabupaten Subang juga mengalami fluktuasi sepanjang tahun 1998 sampai 2008. Produktivitas padi tertinggi di Kabupaten Subang dicapai pada tahun 2008 yaitu sebesar 6.049 ton per hektar, sedangkan produktivitas terendah terjadi pada tahun 2000 (5,122 ton per hektar).

Luas panen dan produktivitas padi di Kecamatan Ciasem, Blanakan dan Patokbeusi mengalami fluktuasi sepanjang tahun 1998-2008. Kecamatan Ciasem memiliki luas panen terbesar dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya. Namun bila ditinjau dari produktivitas padi, Kecamatan Ciasem tidak memiliki tingkat produktivitas tertinggi. Produktivitas padi tertinggi di Kecamatan Ciasem tercapai pada tahun 2004. Produktivitas padi tertinggi di Kecamatan Blanakan dicapai pada tahun 1998, sedangkan di Kecamatan Patokbeusi tercapai pada tahun 2006. Luas panen tertinggi di Kecamatan Ciasem dicapai pada tahun 1999, sedangkan di Kecamatan Patokbeusi dan Blanakan luas panen tertinggi dicapai pada tahun 2007 dan 1999.

Fase pertumbuhan tanaman diamati dengan menggunakan nilai NDVI dan EVI hasil analisis citra satelit. NDVI dan EVI meningkat seiring dengan pertumbuhan tanaman. Pada saat tanaman padi berada pada fase awal pertumbuhan, nilai NDVI dan EVI sangat rendah. Peningkatan drastis terjadi pada saat tanaman padi berada pada fase vegetatif. Nilai NDVI dan EVI maksimum tercapai pada saat tanaman berumur 91 hari yaitu pada masa vegetatif maksimum. Penurunan NDVI dan EVI terjadi seiring pengisian bulir tanaman padi karena daun tanaman mulai menguning/keemasan. Pada saat menjelang panen terjadi penurunan nilai NDVI dan EVI secara drastis karena secara morfologi tanaman padi telah bewarna kuning.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa produktivitas padi dapat dipantau dari nilai NDVI dan EVI. Pada selang umur 27-74 hari korelasi bernilai negatif, sedangkan pada selang umur 83-122 hari korelasi bernilai positif. Korelasi positif dapat digunakan untuk menduga produktivitas tanaman padi yang akan dipanen. Namun untuk hasil yang lebih baik dapat digunakan NDVI dan EVI Aqua pada selang umur 91-98 hari.

Kata kunci: sistem usahatani, padi, Ciasem, mobilitas, Hayashi II, produktivitas, NDVI, EVI

SUMMARY

FEBRIA HEIDINA. Rice Production and Producivity in Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Under supervision of DYAH RETNO PANUJU and BAMBANG H. TRISASONGKO.

Food especially rice, is an important sector to Indonesian. There are many influencing issues to this sector, including population growth and income per capita levels. Indonesian has experienced an increasing food supply of 2.5 – 4% per annum to match the population growth. Urban inhabitants are known having high levels of income and tend to have higher food consumption per capita than those of rural areas.

One of the important rice suppliers in Indonesia is the Northern Coast (Pantura) of West Java. Kabupaten Subang as one of the regencies in the region contributed the third largest after Indramayu and Karawang. An important component to the contribution is PT. Sang Hyang Seri which has been giving opportunities to the communities to engage in production activities. The company has two farming systems those are self-managed and cooperative farming system. Under the corporative farming, farmers are allowed to rent the company’s land at cost of 1.2 tonnes per hectares and the remainder is sold to the company.

This study attempts to examine: 1) Differences between the cooperative farming systems and common farming systems in Kecamatan Ciasem, 2) mobility pattern of farmers, 3) linkages between regional development level and farmer’s mobility patterns, harvested area and rice productivity, 4) The factors affecting the mobility, 5) Harvested Area and productivity of paddy in Kecamatans Ciasem, Patokbeusi and Blanakan 6) The values of NDVI and EVI in rice growth cycle, and 7) Correlation of NDVI and EVI values with rice productivity.

The study revealed that farming systems of cooperation and non-cooperation had substantial differences, in particular for labor costs within preparation and charges for tractors. Significant difference between the two systems could be seen from seeds, labor costs, maintenance, and irrigation fees.

Mobility of rice farmers in Kecamatan Ciasem was associated with the location of agricultural production facilities and also the marketing. Ciasem Girang Village was able to meet the needs of 90% of agricultural production facilities from the village itself, while Pinang Sari village had lower self-sustainability (about 65 %). Mobility patterns for the marketing did not exist because the buyer was generally present at the respective lands

The result showed that farm supplies could be retrieved from any country and were independent to hierarchical structure and the index of agricultural facilities. Ciasem Girang met 10% of the needs from other villages with lower agricultural index and hierarchy. Pinang Sari endured 35% of the necessities from villages with a higher hierarchy and as well as higher the index of agricultural facilities. In addition, there was no relationship between the region’s hierarchy and rice productivity in the region.

Hayashi II analysis successfully identified factors affecting rice farming in Kecamatan Ciasem. Those were the distance to agricultural facilities acreage, farming system, age, prices of urea, TSP, and phonska. The mobility was not affected by the amount of fertilizer used in season 1 and season 2, the status of

land ownership, farmer’s origin. TSP and phonska prices, and the distance to agricultural facilities were retained considerable effects to the location of agricultural production facilities.

Rice producitivity in Kabupaten Subang was found fluctuated throughout the year of 1998-2008. The highest productivity in Kabupaten Subang was reached in 2008 while the lowest productivity in Kabupaten Subang happened in 2000.

Harvested area and rice productivity in Kecamatan Ciasem, Blanakan, and Blanakan was fluctuated throughout the year of 1998-2008. Kecamatan Ciasem retained the largest harvested area compared to other two Kecamatans. However, Kecamatan Ciasem did not obtain the highest productivity in terms of rice productivity. The highest rice productivity in Kecamatan Ciasem was reached in 2004. Kecamatan Blanakan achieved the highest rice productivity in 1998, while Kecamatan Patokbeusi reached in 2006. Achievement to harvested area in Kecamatan Ciasem was obtained in 1999, while Kecamatan Patokbeusi and Blanakan attained it in 2007 and 1999.

Various phases of plant growth were observed by using vegetative indices. NDVI and EVI increases in line with plant growth. At the early phase of growth, EVI and NDVI values were low. Drastic improvement occured during at the vegetative phase and continued at maximum in 91 days (generative phase). NDVI and EVI reduction took place when grain filled and leaves began to turn yellow / gold. On the eve of harvest, declining NDVI and EVI values were substantial since the leaves became yellowish.

Productivity of rice was correlated to NDVI and EVI values. At the age interval of 27-74, the correlation was negative, while at the age interval of 83-122 days positive correlation was found. This positive relationship could be used to predict the rice productivity in near-future harvesting. Nonetheless, a better result was obtained at the age interval of 91-98 days.

Keywords: farming systems, rice, Ciasem, mobility, Hayashi II, rice productivity, NDVI, and EVI.

PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PADI DI KECAMATAN

CIASEM, KABUPATEN SUBANG

Oleh:

FEBRIA HEIDINA A14053357

Skripsi

sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN

FAKULTES PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skripsi : Produksi dan Produktivitas Padi di Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang

Nama Mahasiswa : Febria Heidina Nomor Pokok : A14053357

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

(Dyah Retno Panuju, M.Si.) (Bambang H. Trisasongko, M. Sc.) NIP: 19710412 199702 2001 NIP: 19700903 200812 1001

Mengetahui, Ketua Departemen

(Dr. Ir. Syaiful Anwar, M. Sc.) NIP. 19621113 198703 1 003

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lubuk Sikaping pada tanggal 4 Februari 1987 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Z. Suhaidi dan Muharmiati. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis berawal dari SD Negeri 05 TanMalaka (1993 - 1999). Selepas Sekolah Dasar, penulis melanjutkan pendidikan ke SLTP Negeri 1 Padang (1999 - 2002) dan SMA Negeri 1 Padang (2002 - 2005). Pada tahun 2005, penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan pada tahun 2006 penulis diterima di Departemen Ilmu Tanah dan Sumbedaya Lahan.

Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti kegiatan kemahasiswaan sebagai staf departemen sosial dan lingkungan lingkungan hidup dan kepanitiaan lain yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian dan Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan. Penulis juga berkesempatan menjadi asisten peneliti pada dua penelitian yang didanai oleh Program Riset KKP3T-Departemen Pertanian dan Asdep Data dan Informasi, Kementrian Negara Lingkungan Hidup.

Sebagian dari penelitian tersebut telah menghasilkan beberapa publikasi yang melibatkan penulis sebagai berikut:

F. Heidina, D.R. Panuju, B. Trisasongko. 2009. Kualitas Basis Data MODIS untuk Pemantauan Sawah Sawah pada Skala Tinjau. Semiloka Geomatika-SAR Nasional. Bogor, April 2009.

B. Tjahjono, A.H.A. Syafril, D.R. Panuju, A. Kasno, B. Trisasongko, F. Heidina. Pemantauan lahan sawah menggunakan citra ALOS AVNIR-2. Jurnal Ilmiah Geomatika (dalam telaah akhir)

D.R. Panuju, F. Heidina, B. Trisasongko, A. Kasno, A.H.A. Syafril. Variasi nilai indeks vegetasi MODIS pada siklus pertumbuhan padi. Jurnal Ilmiah Geomatika (dalam telaah akhir)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Penelitian ini berjudul “Produksi dan Produktivitas Padi di Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang”. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang dan pengolahan data dilakukan di Bagian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Depertemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Dyah Retno Panuju, M. Si selaku pembimbing I Bapak Bambang H. Trisasongko, M.Sc selaku pembimbing II yang senantiasa sabar dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan, motivasi, masukan dan bimbingan selama kegiatan penelitian dan penulisan skripsi. Selanjutnya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Boedi Tjahjono selaku dosen penguji dan Kepala Peneliti KKP3T Deptan yang telah memberikan masukan bagi penulis dalam penulisan skripsi.

2. Orang tua tercinta Papa dan Mama, serta kedua adik Neo dan Adek yang senantiasa memberikan do’a, restu, kasih sayang, kepercayaan, dan dukungan moral dan spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

3. Ai, Aufa, Ari, Linda, Shanty, Rizma, Reni, dan Indri, terimakasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan.

4. Mba Dian dan Mba Ema, terimakasih atas bantuan yang diberikan . 5. Temen-temen Bangwil Swie, Eni, Widya, Topan, Fifi, Ava, Novem,

Puput, dan Eka.

6. Semua pihak yang turut membantu kegiatan penelitian dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada skripsi ini. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bogor, Januari 2010

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN ... ii

SUMMARY ... iv

RIWAYAT HIDUP ... viii

KATA PENGANTAR ... ix

DAFTAR ISI ... xi

DAFTAR TABEL ... xiii

DAFTAR GAMBAR ... xv

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Tujuan ... 4

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 5

2.1. Usahatani Padi dan Mobilitas Petani Padi ... 5

2.2. Citra MODIS dan Aplikasinya dalam Sektor Pertanian ... 6

2.3. Citra ALOS dan Aplikasinya dalam Penutupan Lahan... 7

2.4. Peranan Indeks Vegetasi dalam Bidang Pertanian ... 8

III. METODE PENELITAN ... 11

3.1. Waktu dan Tempat Penelititan ... 11

3.2. Bahan dan Alat ... 11

3.3. Metode Penelitian ... 17

3.3.1. Pengumpulan Data ... 17

3.3.2. Analisis Data ... 18

IV. KONDISI UMUM LOKASI... 27

4.1. Letak Geografis ... 27

4.2. Sejarah Perusahaan... 27

4.3. Struktur Organisasi ... 28

4.4 Bidang Usaha ... 29

V. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 31

5.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Mobilitas Usahatani ... 38

5.4. Keterkaitan Tingkat Perkembangan Wilayah dengan Pola Mobilitas Petani, Luas Panen dan Produktivitas Padi ... 41

5.4.1. Keterkaitan Tingkat Perkembangan Wilayah dengan Pola Mobilitas Petani Padi ... 41

5.4.2. Keterkaitan Tingkat Perkembangan Wilayah dengan Luas Panen dan Produktivitas Padi ... 44

5.5. Luas Panen dan Produktivitas Padi di Kecamatan Ciasem, Patokbeusi, dan Blanakan ... 45

5.6. Nilai Indeks Vegetasi dari Satu Siklus Pertumbuhan Tanaman Padi dan Keterkaitannya dengan Produktivitas Padi ... 48

5.6.1. Nilai Indeks Vegetasi dari Satu Siklus Pertumbuhan Tanaman Padi ... 48

5.6.2. Hubungan NDVI dan EVI dengan Produktivitas Padi ... 52

VI. KESIMPULAN DAN SARAN ... 55

DAFTAR PUSTAKA ... 58 LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No. Teks Halaman

1. Spesifikasi MODIS ... 6

2. Spesifikasi ALOS ... 8

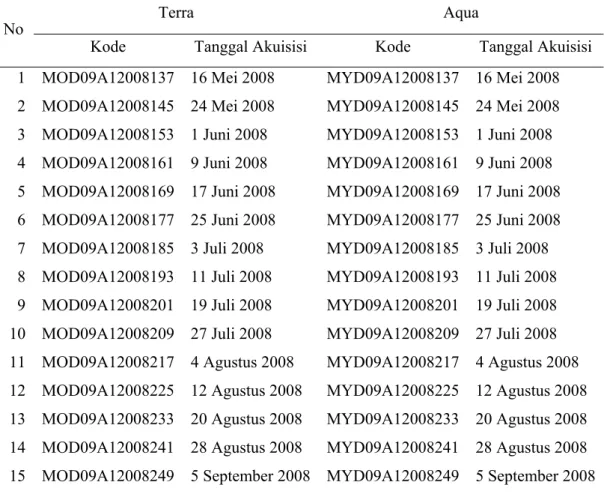

3. Citra MODIS Yang Digunakan ... 12

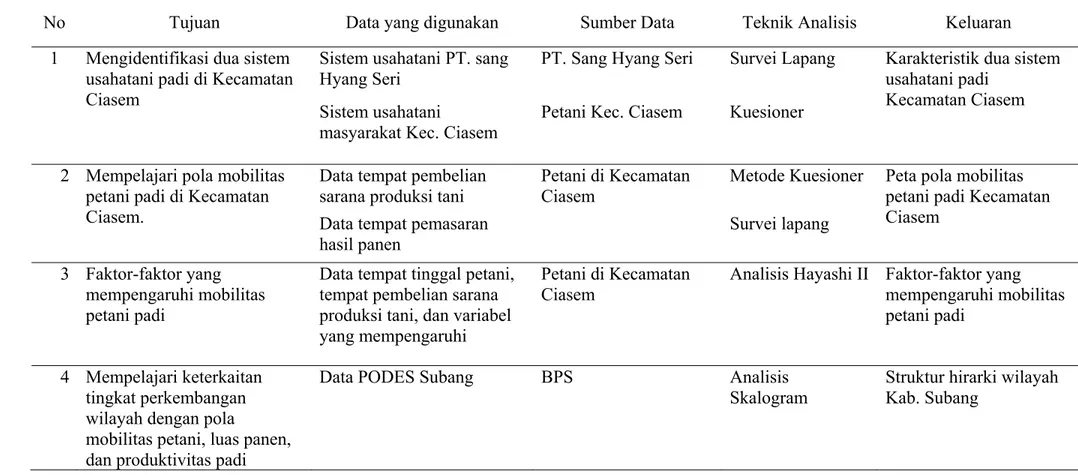

4. Bahan, Sumber Data, Keluaran dan Tujuan Yang Digunakan pada Penelitian ... 14

5. Komposisi Responden ... 18

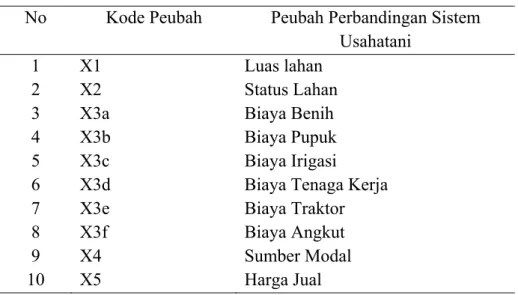

6. Peubah Perbandingan Kinerja Sistem Usahatani ... 19

7. Peubah Analisis Diskriminan ... 20

8. Kategori Analisis Box Plot ... 20

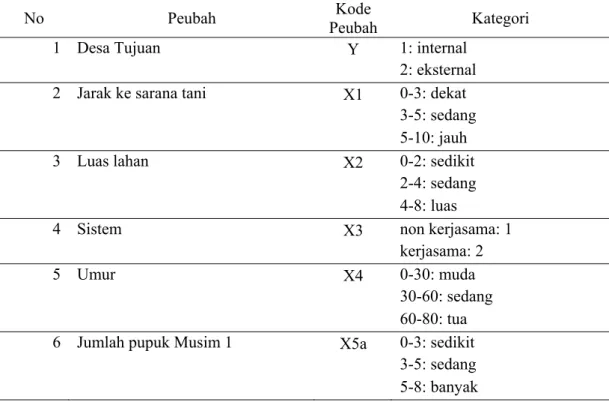

9. Peubah Analisis Hayashi II ... 21

10. Kriteria Hirarki I, Hirarki II, dan Hirarki III ... 23

11. Peubah Yang Digunakan pada Analisis Korelasi ... 24

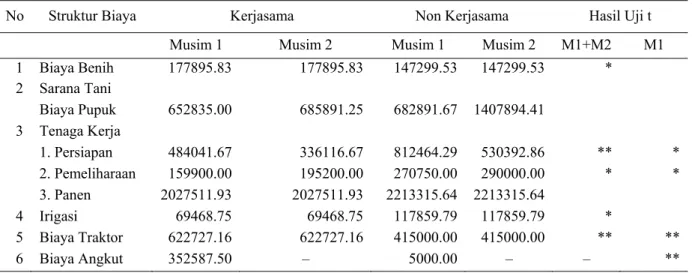

12. Struktur Biaya Usahatani Padi (Rp/ha) ... 31

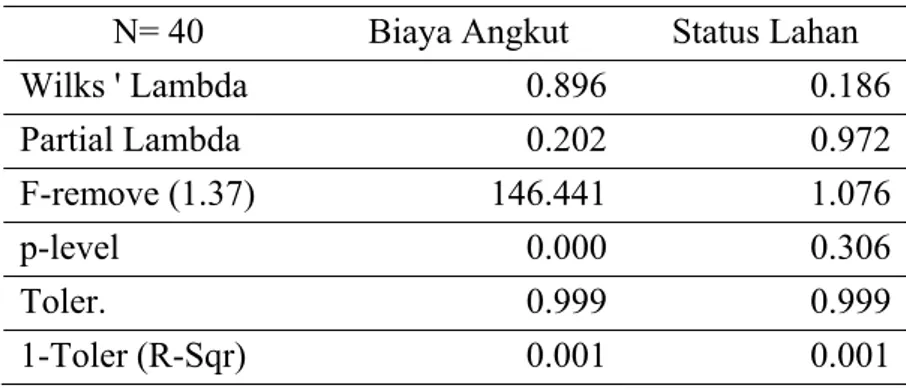

13. Fungsi Diskriminan ... 33

14. Fungsi Klasifikasi ... 33

15. Pemenuhan Sarana Produksi Tani di Desa Contoh (%) ... 36

16. Hasil Analisis Hayashi II ... 39

17. Tabel Hirarki Wilayah Desa Mobilitas Usahatani ... 44

18. Hasil Analisis Korelasi ... 45

Tabel Lampiran 1. Data Kuesioner Setiap Sample ... 62

2. Peubah Analisis Skalogram... 73

3. Peubah Analisis Hayashi II ... 75

4. Data Produksi Padi Kecamatan Ciasem, Patokbeusi, dan Blanakan ... 79

5. Luas Panen Padi Kecamatan Ciasem, Patokbeusi, dan Blanakan ... 80

6. Data Analisis Korelasi... 81

8. Nilai NDVI dan EVI MODIS Terra dan Aqua Satu Siklus Pertumbuhan Tanaman ... 85 9. Nilai Korelasi Indeks Vegetasi dengan Produktivitas Padi... 88

DAFTAR GAMBAR

No. Teks Halaman

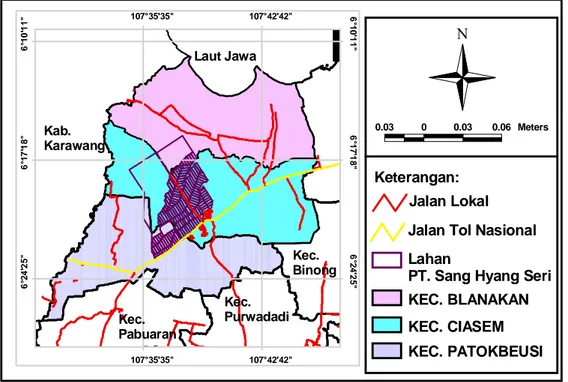

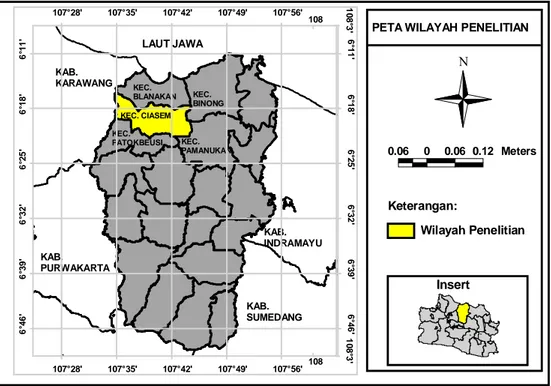

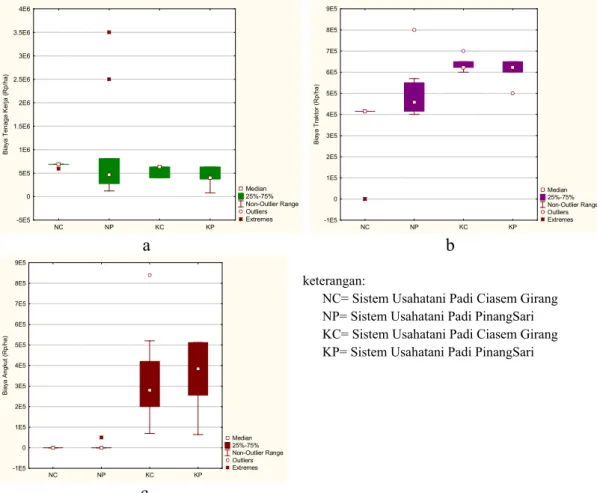

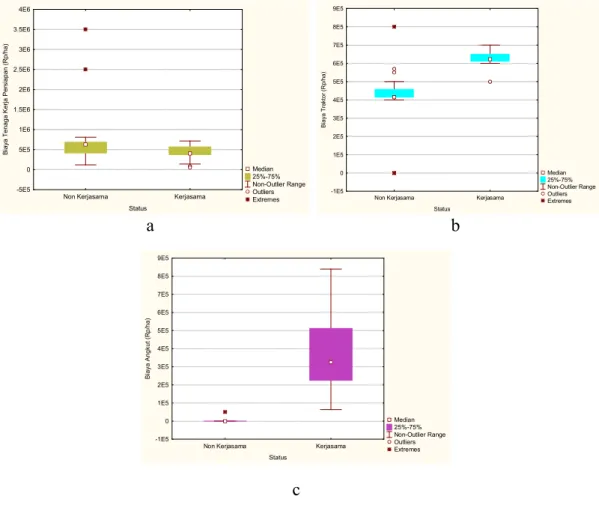

1. Peta Lahan PT. Sang Hyang Seri ... 2 2. Lokasi Penelitian ... 11 3. Bagan Alir Teknik Analisis Data ... 26 4. Perbandingan Biaya (a) Tenaga Kerja Persiapan, (b) Traktor, dan (c)

Angkut di Empat Desa. ... 34 5. Perbandingan Biaya (a) Tenaga Kerja, (b) Traktor, dan (c) Angkut pada

Dua Sistem Usahatani ... 35 6. Pemenuhan Sarana Produksi Tani di Desa Contoh ... 37 7. Box Plot Biaya Status Kepemilikan Lahan (Rp/ha) (a) Biaya Irigasi, (b)

Biaya Traktor ... 41 8. Indeks Fasilitas Wilayah Penelitian ... 43 9. a). Luas Panen, b). Produktivitas Padi ... 46 10. Produktivitas 4 Wilayah Contoh Selama Satu Siklus Tanam tahun 2008 48 11. Fase Pertumbuhan Tanaman Padi ... 49 12. Nilai NDVI dan EVI Pada 1 Siklus Pertumbuhan Tanaman Padi ... 50 13. Korelasi Produktivitas Padi dengan Indeks Vegetasi (VI) MODIS ... 53

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan khususnya beras merupakan komoditas penting bagi penduduk Indonesia. Hal ini terlihat dari konsumsi pangan per kapita yang sangat tinggi yaitu sekitar 139,15 kg/tahun (Nainggolan, 2008). Menurut Nuryanti (2005) dua diantara beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan pangan khususnya beras adalah pertumbuhan penduduk dan tingkat pendapatan per kapita. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Malian, dkk (2004) di wilayah Indonesia menunjukkan bahwa kebutuhan pangan meningkat 2,5% - 4% per tahun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Disamping itu, kebutuhan pangan diduga terkait dengan tingkat pendapatan. Dugaan ini dapat diamati dari wilayah perkotaan yang memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki konsumsi pangan per kapita lebih tinggi dari wilayah pedesaan. Aspek lain yang mempengaruhi kebutuhan dan penyediaan pangan adalah kebijakan pemerintah. Salah satu contoh adalah kebijakan pemerintah yang mendukung dan memperluas konsumsi beras di Indonesia melalui tunjangan beras untuk PNS dalam bentuk natura yang berlaku dari tahun 1968 berdasarkan Keppres Nomor 272 Tahun 1967 yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12/1967/PGPS-1968 sampai tahun 1994 berdasarkan Keppres Nomor 16 Tahun 1994.

Salah satu lumbung beras Indonesia adalah Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat. Pada tahun 2007 Pantura Jawa Barat yang merupakan bagian dari Pantura Jawa memberikan kontribusi sebesar 0,072% terhadap produksi beras nasional. Berdasarkan data BPS Jawa Barat, Kabupaten Subang merupakan bagian dari Pantura Jawa Barat yang memproduksi padi ketiga terbesar setelah Indramayu dan Karawang. Berdasarkan data BPS Jawa Barat tahun 2008, produksi padi Kabupaten Subang pada tahun 2006 adalah sebesar 917.737 ton dan tahun 2007 meningkat menjadi 986.386 ton. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan produksi padi sebesar 7,48% dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007. Salah satu komponen penting dari kontribusi Kabupaten Subang adalah wilayah kerja PT. Sang Hyang Seri yang memberikan peluang kepada masyarakat sekitar untuk terlibat dalam aktivitas produksinya.

PT. Sang Hyang Seri merupakan salah satu persero pengusahaan benih pertanian yang berpusat di Jakarta dan terbagi menjadi 5 wilayah kerja (RM) yaitu RM 1 Sukamandi, RM 2 Malang, RM 3 Medan, RM 4 Lampung, dan RM 5 Sidrap. RM 1 Sukamandi terdapat di Kabupaten Subang yaitu di Kecamatan Ciasem, Kecamatan Blanakan, dan Kecamatan Patokbeusi, namun sebagian besar lahan PT. Sang Hyang Seri terdapat di Kecamatan Ciasem (Gambar 1). Benih pertanian yang dihasilkan utamanya adalah benih padi, jagung, dan kacang-kacangan. Perusahaan bertugas melakukan kegiatan pengembangan dan penelitian untuk menghasilkan benih kelas dasar dan benih kelas pokok agar dapat memenuhi kebutuhan sendiri maupun institusi yang membutuhkan.

KEC. BLANAKAN KEC. CIASEM KEC. PATOKBEUSI Lahan

PT. Sang Hyang Seri Keterangan:

Jalan Lokal Jalan Tol Nasional

N 6 °24 '2 5" 6° 2 4 '25 " 6 °17 '1 8" 6° 1 7 '18 " 6 °10 '1 1" 6 °10' 1 1" 107°35'35" 107°35'35" 107°42'42" 107°42'42" Laut Jawa Kab. Karawang Kec. Pabuaran Kec. Purwadadi Kec. Binong 0.03 0 0.03 0.06 Meters

Gambar 1. Peta Lahan PT. Sang Hyang Seri

Berdasarkan penelitian Andriarini (2007) terdapat dua sistem pengelolaan usahatani di PT. Sang Hyang Seri yaitu sistem pengelolaan swakelola dan sistem pengelolaan kerjasama. Sistem swakelola merupakan suatu sistem yang seluruh kegiatan produksinya mulai dari tanam sampai dengan pengelolaan dan pemasaran benih dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan. Sistem pengelolaan

menyewakan lahan kepada petani dengan biaya sewa 1,2 ton/ha dan sisa produksi dijual kepada perusahaan dengan harga 5% diatas harga pasaran.

Petani setiap sistem usahatani melakukan mobilitas untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi tani dan memasarkan hasil panen. Mobilitas petani dapat diamati untuk melihat keterkaitannya dengan tingkat perkembangan wilayah. Menurut teori pemusatan (central place theory) Christaller, aktivitas akan terpusat pada wilayah dengan tingkat perkembangan yang tinggi (hirarki tinggi) dan terdapat hubungan timbal balik antara setiap hirarki yang ada. Suatu wilayah dikatakan mempunyai tingkat perkembangan tinggi jika memiliki jumlah dan variasi fasilitas yang banyak. Selain itu dapat dilihat hubungan tingkat perkembangan wilayah dengan luas panen dan produktivitas padi di wilayah tersebut.

Keterkaitan antara produksi padi hasil pengamatan lapang dengan indeks yang dibangun dari citra satelit sudah mulai dikaji. Pada penelitian Andriarini (2007), SPOT-4 Vegetation digunakan untuk mengetahui keterkaitan tersebut. Citra SPOT Vegetation tersebut memiliki resolusi temporal yang tinggi namun resolusi spasialnya relatif rendah yaitu 1,1 km x 1,1 km. Raimadoya, dkk. (2008) menggunakan ALOS PALSAR DualPol untuk pemantauan luas tanam dan produksi padi di wilayah Sukamandi Jawa Barat. Wahyunto, dkk. (2006) menggunakan Landsat Thematic Mapper (TM) untuk mengestimasi produktivitas tanaman padi sawah di wilayah Bekasi, Karawang, Subang Jawa Barat, dan Kabupaten Demak Jawa Tengah. Selain itu Fang et al. (1998) melakukan penelitian mengenai prediksi luas lahan sawah di Provinsi Hubei Cina dengan menggunakan citra Advanced Very High Resolution Radiometer (NOAA AVHRR). Sama halnya dengan SPOT-4 Vegetation, NOAA AVHRR memiliki resolusi temporal tinggi namun resolusi spasialnya relatif rendah yaitu 1 km x 1 km.

Pada penelitian ini digunakan citra dengan resolusi spasial 500 meter yaitu citra Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) yang menghasilkan citra yang lebih detil dengan akurasi tinggi. MODIS dipilih karena memiliki kekerapan akuisisi citra yang tinggi (resolusi temporal tinggi) sehingga bisa digunakan untuk pemantauan yang kontinyu. Oleh karena itu database yang

dibangun dari citra MODIS dapat digunakan untuk mempelajari siklus pertumbuhan tanaman padi dan memantau produksi padi. Pemantauan dilakukan berdasarkan biomassa tanaman mulai dari masa tanam sampai dengan pemeliharaan dan produksi, sehingga produksi padi secara kualitas dan kuantitas dapat diprediksi dengan baik.

Untuk menunjang kebutuhan pemantauan padi tersebut diperlukan informasi penutupan lahan yang tepat. Pada penelitian ini digunakan ALOS (Advanced Land Observing Satellite) PRISM untuk memperoleh informasi tersebut. ALOS PRISM memiliki resolusi spasial tinggi yaitu 2.5 m x 2.5 m sehingga tingkat ketepatan penetapan lokasi cukup akurat untuk mendelineasi piksel yang menjadi contoh dari citra MODIS.

1.2. Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mempelajari dua sistem usahatani padi di Kecamatan Ciasem 2. Mempelajari pola mobilitas petani padi di Kecamatan Ciasem 3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas usahatani

4. Mempelajari keterkaitan tingkat perkembangan wilayah dengan pola mobilitas petani, luas panen, dan produktivitas padi

5. Mengidentifikasi luas panen dan produktivitas padi di Kecamatan Ciasem, Blanakan, dan Patokbeusi

6. Mempelajari nilai indeks vegetasi (VI) pada satu siklus pertumbuhan tanaman padi

7. Mengidentifikasi hubungan antara produktivitas padi dengan nilai indeks vegetasi (VI).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Usahatani Padi dan Mobilitas Petani Padi

Usahatani merupakan organisasi dari alam, kerja, dan modal yang ditujukan kepada produksi lapangan pertanian (Hernanto, 1995). Organisasi ini berjalan dengan sendirinya atau disengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang terikat sebagai pengelolanya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 unsur pokok usahatani. Unsur tersebut juga dikenal dengan istilah faktor-faktor produksi yaitu tanah, modal, tenaga kerja, dan pengelolaan.

Pola usahatani padi yang dilakukan di Indonesia berbeda di setiap wilayah. Pola usahatani dilakukan berdasarkan ketersediaan air di wilayah tersebut. Berdasarkan penelitian Hantari, (2007) sebagian besar petani di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul memanen padi sebanyak 2 kali setahun sehingga memiliki pola tanam padi-padi-palawija dan yang lainnya memanen padi 5 kali dua tahun sehingga memiliki pola tanam padi-padi-padi. Pola usahatani padi di Desa Purwoadi, Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ada 2 yaitu pola tanam polikultur (padi-padi-palawija) dan monokultur (padi-padi) (Damayanti, 2007). Palawija yang umumnya ditanam di daerah tersebut adalah cabai, terong, dan kedelai. Petani yang melakukan pola tanam monokultur akan memberakan sawahnya setelah Musim Tanam II (MT II).

Biaya usahatani padi terbagi 2 yaitu biaya tunai dan biaya yang diperhitungkan (Hutauruk, 2008). Biaya tunai usahatani padi adalah biaya yang dikeluarkan oleh petani, sedangkan biaya yang diperhitungkan merupakan pengeluaran yang secara tidak tunai dikeluarkan petani. Biaya yang diperhitungkan dapat berupa faktor produksi yang digunakan tanpa mengeluarkan uang tunai seperti sewa lahan yang diperhitungkan atas milik sendiri, penggunaan tenaga kerja keluarga, dan penyusutan dari sarana produksi. Biaya tunai usahatani padi yaitu biaya benih, biaya pupuk, biaya pestisida, biaya tenaga kerja luar keluarga, sewa traktor, dan pajak lahan.

Produksi padi sawah dapat dipengaruhi oleh banyak hal. Berdasarkan penelitian Damayanti (2007), faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi

padi sawah di Desa Purwoadi, Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah adalah luas lahan, benih, pupuk urea, dan tenaga kerja.

Hasil panen usahatani padi dapat dipasarkan dengan berbagai cara. Pemasaran dilakukan agar hasil usahatani padi dapat sampai ke konsumen. Hasil penelitian Riyanto (2005) yang dilakukan petani di tujuh desa Kecamatan Salem Kabupaten Brebes Jawa Tengah menunjukkan bahwa terdapat dua jenis pola pemasaran yaitu pola 1 dan pola 2. Pola 1 merupakan proses penjualan hasil panen yang dilakukan dengan cara petani menjual hasil panen kepada pedagang besar kecamatan yang kemudian diolah menjadi beras dan dijual kepada pedagang pengecer. Pola 2 merupakan proses penjualan yang dilakukan dengan cara petani menjual hasil panen kepada pedagang pengumpul kemudian dijual kepeda pedagang besar di luar kecamatan.

2.2. Citra MODIS dan Aplikasinya dalam Sektor Pertanian

Sensor MODIS dibuat oleh National Aeronautics and Space

Administration (NASA) dan ditempatkan pada 2 satelit pemantau bumi Earth Observation System (EOS) yaitu Aqua dan Terra. Satelit Aqua diluncurkan pada

tanggal 4 Mei 2002, sedangkan Terra diluncurkan pada tanggal 18 Desember 1999 (Ichoku et al., 2003). Spesifikasi MODIS disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Spesifikasi MODIS

No Tipe Spesifikasi

1 Ukuran 1.0 x 6 x 1.0 m

2 Bobot 228.7 kg

3 Quantization 12 bits

4 Resolusi spasial 250 m (band 1-2) 500 m (band 3-7)

100 m (band 8-36)

Sumber: http://www. NASA.php.htm (diakses 4 Agustus 2008)

EOS Terra mengelilingi bumi dari utara ke selatan melewati equator pada pagi hari sedangkan EOS Aqua mengelilingi bumi dari selatan ke utara melewati ekuator pada sore hari. EOS Terra dan EOS Aqua merekam permukaan bumi

hari (Ichoku et al., 2003). Kelebihan sensor MODIS dibandingkan dengan sensor meteorologi lainnya adalah adanya variasi resolusi spasial yaitu 250 m, 500 m, dan 1 km (Dirgahayu dan Parwati, 2004).

Sensor MODIS memiliki total 36 kanal spektral, 7 diantaranya dibuat untuk mempelajari vegetasi dan permukaan daratan. Tujuh kanal spektral tersebut yaitu biru (459 – 479 nm), hijau (545 – 565 nm), merah (620 – 670 nm), infra merah dekat (NIR1: 841 -875 nm, NIR2: 1230 – 1250 nm), dan infra merah

pendek (SWIR1: 1628 – 1652 nm, SWIR2: 2105 – 2155 nm) (Ichoku et al., 2003).

Salah satu produk EOS Terra dan EOS Aqua adalah MOD09A1 dan MYD09A1 yang merupakan citra hasil komposit 8 hari. Citra ini memiliki 7 kanal spektral yaitu kanal spektral 1 sampai kanal spektral 7 dengan resolusi spasial 500 m x 500 m (Xiao et al., 2006). Produk MODIS memiliki proyeksi sinusoidal dan merekam area dengan luas 1200 km x 1200 km. Produk MOD09A1 telah dikoreksi atmosferik terhadap gas, awan tipis, dan aerosol (Vermote dan Vermeulen, 1999).

Sampai saat ini MODIS Terra telah digunakan pada berbagai penelitian. Xiao et al (2005) melakukan pemetaan area sawah 13 provinsi di Cina dan Xiao et

al. (2006) mengamati hutan tropis di Afrika Selatan menggunakan NDVI

(Normalized Difference Vegetation Index), EVI (Enhanced Vegetation Index), dan LSWI (Land Surface Water Index) yang merupakan hasil analisis MODIS Terra 500 m. Selain itu Thenkabail et al. (2005) memetakan penggunaan lahan/penutupan lahan dan mengkelaskan lahan beririgasi di lembah Sungai Gangga dan Indus menggunakan MODIS Terra 500 m (MOD09A1). Patel et al. (2006) melakukan penelitian untuk memodelkan produksi gandum di wilayah Uttar Pradesh dengan menggunakan citra MODIS Terra hasil komposit 8 hari dengan resolusi spasial 250 m.

2.3. Citra ALOS dan Aplikasinya dalam Penutupan Lahan

ALOS merupakan satelit yang diluncurkan oleh Jepang pada tanggal 24 Januari 2006. Nama Jepang satelit ini adalah “DAICHI”. Tabel berikut menyajikan spesifikasi satelit tersebut.

Tabel 2. Spesifikasi ALOS

No Tipe Karakteristik

1 Bobot 4 ton

2 Jangka waktu 3-5 tahun

3 Orbit ketinggian 691.65 m (di equator) 4 Perekam data Solid-state data recorder (90Gbytes)

Sumber: http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS (diakses 4 Agustus 2008)

ALOS memiliki 3 sensor yaitu Panchromatic Remote-sensing Instrument

for Stereo Mapping (PRISM), Advanced Visible and Near Infrared Radiometer type 2 (AVNIR-2), dan Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar

(PALSAR). PRISM merupakan radiometer pankromatik dengan resolusi spasial 2,5 m x 2,5 m. AVNIR-2 merupakan radiometer spektrum gelombang tampak dan inframerah pendek yang memiliki resolusi spasial yang lebih rendah yaitu 10 m x 10 m. Sensor terakhir yaitu PALSAR merupakan sensor gelombang pendek aktif (radar, SAR) yang dapat memantau permukaan daratan siang serta malam dan pada setiap kondisi cuaca serta bebas awan dengan beberapa skema resolusi spasial (http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS).

ALOS sering digunakan pada berbagai penelitian. Dutra et al. (2009) menggunakan ALOS PALSAR untuk mengklasifikasikan penutupan lahan di wilayah Amazon. Selain itu Takada et al. (2009) menggunakan ALOS PALSAR untuk mengetahui komponen permukaan lahan gambut di bagian utara Hokkaido. Andayani et al. (2008) menggunakan ALOS AVNIR-2 untuk pemetaan klasifikasi lahan di wilayah Kebun Raya Bogor Jawa Barat dengan metode back-propagation

neural network classifier. Penelitian lain oleh Raimadoya et al. (2008) melakukan

pemantauan luas tanam dan produksi padi di wilayah Sukamandi Kabupaten Subang Jawa Barat dengan menggunakan ALOS PALSAR polarisasi ganda. 2.4. Peranan Indeks Vegetasi dalam Bidang Pertanian

Indeks kehijauan tanaman (greeness index) merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengamati kondisi vegetasi tanaman dan aktivitas fotosintesis. Pada umumnya nilai ini dapat diperoleh dari analisis kombinasi dua

digunakan untuk menghitung indeks vegetasi. Indeks vegetasi yang telah dikembangkan sampai saat ini antara lain NDVI (Normalized Difference

Vegetation Index) dan EVI (Enhanced Vegetation Index) (Huete et al., 1997),

LSWI (Land Surface Water Index) (Ichoku et al., 2003), SAVI (Soil Adjusted

Vegetation Index) (Huete et al., 1997), serta ARVI (Atmospherically Resistant Vegetation Index) dan SARVI (Soil and Atmospherically Resistant Vegetation Index) (Jensen, 2002).

Dua indeks vegetasi yang paling banyak diaplikasikan pada data MODIS adalah NDVI dan EVI. NDVI dapat dihitung melalui rasio yang dibangun dari kanal spektral infra merah (Infra Red/IR) dan infra merah dekat (Near Infra Red/NIR). Persamaan umum dari NDVI adalah (Huete et al., 2002):

NDVI = NIR RED

RED NIR ρ ρ ρ ρ + − Keterangan:

ρNIR = nilai reflektan kanal spektral infra merah dekat ρRED = nilai reflektan kanal spektral merah

Indeks vegetasi lain yang penting untuk data MODIS adalah Enhanced

Vegetation Index (EVI). EVI merupakan indeks vegetasi yang dikembangkan dari

NDVI. EVI telah diketahui lebih sensitif terhadap perubahan biomasa selama fase vegetatif yang lama, serta tahan terhadap efek atmosfer dan kanopi (Huete et al., 1997).

Nilai EVI diperoleh dari nilai reflektansi kanal spektral merah (red), kanal infra merah dekat (NIR) dan kanal biru (blue). Kanal spektral biru sangat sensitif terhadap kondisi atmosfer dan digunakan untuk koreksi atmosferik (Xiao et al., 2006).

Persamaan EVI (Huete et al., 1997) adalah sebagai berikut: EVI = 2.5* L BLUE C RED C NIR RED NIR + − − − ρ ρ ρ ρ ρ * 2 * 1 Keterangan :

C= koefisien koreksi atmospheric aerosol scattering pada kanal spektral merah berdasarkan kanal spektral biru (C1 = 6, C2 = 7.5)

L= soil effect adjustment factor (1)

Menurut Murthy et al. (1995) dan Theruvengadachari et al. (1997) terdapat hubungan antara tingkat kehijauan tanaman (greenness) dengan produktivitas tanaman padi sawah (berdasarkan petak contoh/crop cutting

experiment). Fase pertumbuhan tanaman yang diduga mempunyai hubungan erat

dengan produktifitas tanaman padi adalah fase awal generatif (panicle initiation) yaitu pada saat tanaman padi sedang produksi.

III. METODE PENELITAN 3.1. Waktu dan Tempat Penelititan

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Juni di lokasi pengamatan lapang yaitu di wilayah kerja PT. Sang Hyang Seri yang berlokasi di Kecamatan Ciasem (Gambar 2) serta beberapa desa di sekitar wilayah kerja PT. Sang Hyang Seri. Analisis data penelitian ini dilakukan di Bagian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Institut Pertanian Bogor. Insert KEC. BLANAKAN KEC. PATOKBEUSI KEC. BINONG KEC. PAMANUKAN KAB. INDRAMAYU KAB. SUMEDANG KAB. KARAWANG KAB. PURWAKARTA KEC. CIASEM 6° 4 6' 6°46 ' 6° 3 9' 6°39 ' 6° 3 2' 6°32 ' 6° 2 5' 6°25 ' 6° 1 8 ' 6° 18 ' 6° 1 1' 6°11 ' 107°28' 107°28' 107°35' 107°35' 107°42' 107°42' 107°49' 107°49' 107°56' 107°56' 1 08° 3 ' 1 08° 3 ' 108 108

PETA WILAYAH PENELITIAN

Wilayah Penelitian Keterangan:

N

0.06 0 0.06 0.12 Meters

LAUT JAWA

Gambar 2. Lokasi Penelitian

3.2. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peta dijital administrasi Kabupaten Subang, Peta Lahan PT. Sang Hyang Seri, citra ALOS, serta citra MODIS Terra dan Aqua dengan resolusi 500 m x 500 m (MOD09A1 dan MYD09A1) Subang yang sudah dikoreksi geometri. Koreksi geometri adalah proses pengoreksian posisi objek pada citra yang tidak sama dengan posisi geografis permukaan bumi yang terjadi karena pengaruh distorsi geometrik

selama proses akuisisi citra. Pada citra tersebut terdapat nilai reflektan objek yang direkam dengan resolusi spasial 500 m x 500 m pada 7 kanal spektral utama (Band 1-Band 7). MOD09A1 dan MYD09A1 merupakan citra MODIS level 3 diproses dari MODIS level 2G yang telah dikalibrasi tingkat kecerahannya (koreksi radiometrik). Citra MODIS yang digunakan pada penelitian ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Citra MODIS Yang Digunakan

No Terra Aqua

Kode Tanggal Akuisisi Kode Tanggal Akuisisi

1 MOD09A12008137 16 Mei 2008 MYD09A12008137 16 Mei 2008 2 MOD09A12008145 24 Mei 2008 MYD09A12008145 24 Mei 2008 3 MOD09A12008153 1 Juni 2008 MYD09A12008153 1 Juni 2008 4 MOD09A12008161 9 Juni 2008 MYD09A12008161 9 Juni 2008 5 MOD09A12008169 17 Juni 2008 MYD09A12008169 17 Juni 2008 6 MOD09A12008177 25 Juni 2008 MYD09A12008177 25 Juni 2008 7 MOD09A12008185 3 Juli 2008 MYD09A12008185 3 Juli 2008 8 MOD09A12008193 11 Juli 2008 MYD09A12008193 11 Juli 2008 9 MOD09A12008201 19 Juli 2008 MYD09A12008201 19 Juli 2008 10 MOD09A12008209 27 Juli 2008 MYD09A12008209 27 Juli 2008 11 MOD09A12008217 4 Agustus 2008 MYD09A12008217 4 Agustus 2008 12 MOD09A12008225 12 Agustus 2008 MYD09A12008225 12 Agustus 2008 13 MOD09A12008233 20 Agustus 2008 MYD09A12008233 20 Agustus 2008 14 MOD09A12008241 28 Agustus 2008 MYD09A12008241 28 Agustus 2008 15 MOD09A12008249 5 September 2008 MYD09A12008249 5 September 2008

Pada penelitian ini, citra ALOS digunakan untuk menganalisis penggunaan lahan yang ada di lokasi penelitian. Citra ALOS PRISM yang digunakan sebagai penyedia data dasar cakupan blok sawah diakuisisi pada dua waktu yang berbeda yaitu 24 Agustus 2006 serta 30 Juni 2009. Untuk aspek pemantauan, data utama yang digunakan adalah data BAKOSURTANAL dan citra ALOS AVNIR-2 tanggal akusisi 30 Juni 2009.

Selain itu juga dikumpulkan data masa tanam padi yang ditanam di lahan PT. Sang Hyang Seri tahun 2008, data PODES Kabupaten Subang tahun 2003 dan 2008, data produksi padi, data luas panen serta data sistem usahatani kerjasama PT. Sang Hyang Seri dan sistem usahatani masyarakat Kecamatan Ciasem (sistem usahatani non kerjasama). Data luas panen yang dikumpulkan adalah data luas panen Kecamatan Ciasem, Patokbeusi, dan Blanakan tahun 1998-2008. Data produksi padi yang dikumpulkan yaitu produksi padi PT. Sang Hyang Seri serta produksi padi Kecamatan Ciasem, Patokbeusi, dan Blanakan tahun 1998-2008.

Perangkat utama yang digunakan pada penelitian ini adalah perangkat lunak Microsoft Excel, Visio, Arcview 3.3, ENVI 4.5, Statistica 8, dan Quick Basic 4.5. Perangkat lain yang digunakan dalam survei lapangan adalah seperangkat penerima sinyal GPS (Global Positioning System).

Secara terinci bahan, sumber data, keluaran serta tujuan penelitian ini disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Bahan, Sumber Data, Keluaran dan Tujuan Yang Digunakan pada Penelitian

No Tujuan Data yang digunakan Sumber Data Teknik Analisis Keluaran 1 Mengidentifikasi dua sistem

usahatani padi di Kecamatan Ciasem

Sistem usahatani PT. sang

Hyang Seri PT. Sang Hyang Seri Survei Lapang Karakteristik dua sistem usahatani padi Kecamatan Ciasem Sistem usahatani

masyarakat Kec. Ciasem

Petani Kec. Ciasem Kuesioner 2 Mempelajari pola mobilitas

petani padi di Kecamatan Ciasem.

Data tempat pembelian sarana produksi tani

Petani di Kecamatan Ciasem

Metode Kuesioner Peta pola mobilitas petani padi Kecamatan Ciasem

Data tempat pemasaran hasil panen

Survei lapang 3 Faktor-faktor yang

mempengaruhi mobilitas petani padi

Data tempat tinggal petani, tempat pembelian sarana produksi tani, dan variabel yang mempengaruhi

Petani di Kecamatan Ciasem

Analisis Hayashi II Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas petani padi

4 Mempelajari keterkaitan tingkat perkembangan wilayah dengan pola

mobilitas petani, luas panen, dan produktivitas padi

Data PODES Subang BPS Analisis Skalogram

Struktur hirarki wilayah Kab. Subang

Tabel 4. Bahan, Sumber Data, Keluaran dan Tujuan Yang Digunakan pada Penelitian (lanjutan)

No Tujuan Data yang digunakan Sumber Data Teknik Analisis Keluaran Struktur Hirarki Wilayah

Kabupaten Subang

Hasil analisis pola mobilitas petani padi dan struktur hirarki

wilayah Analisis Korelasi

Keterkaitan tingkat perkembangan wilayah dengan pola mobilitas petani padi

Peta pola mobilitas petani Kecamatan Ciasem Struktur Hirarki Wilayah

Kabupaten Subang Hasil analisis pola mobilitas petani padi

Analisis Korelasi

Keterkaitan tingkat perkembangan wilayah dengan luas panen dan produktivitas padi

Produktivitas padi Kecamatan Ciasem, Blanakan, dan Patokbeusi

Luas panen padi Kecamatan Ciasem, Blanakan, dan Patokbeusi

Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Subang

5

Mengidentifikasi luas panen dan produktivitas padi Kecamatan Ciasem, Blanakan, dan Patokbeusi

Data produksi padi Kecamatan Ciasem, Patokbeusi, dan Blanakan dan Luas panen padi Kecamatan Ciasem, Blanakan, dan Patokbeusi tahun 1998-2008

Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Subang

Analisis dinamika perubahan luas panen dan

produktivitas padi

Dinamika luas panen dan produktivitas padi

Kecamatan Ciasem, Blanakan, dan Patokbeusi

Tabel 4. Bahan, Sumber Data, Keluaran dan Tujuan Yang Digunakan pada Penelitian (lanjutan)

No Tujuan Data yang digunakan Sumber Data Teknik Analisis Keluaran

6

Mempelajari nilai indeks vegetasi (VI) pada 1 siklus pertumbuhan tanaman padi

Peta Lahan PT. Sang Hyang

Seri PT. Sang Hyang Seri

Analisis nilai NDVI dan EVI

-

Citra NDVI dan EVI MODIS Terra dan Aqua 2008

- Peta penggunaan lahan sawah Kajian pemetaan sawah

BAKOSURTANAL

Citra MODIS USGS 7 Mengindentifikasi hubungan

antara produktivitas padi dengan nilai indeks vegetasi.

Citra NDVI dan EVI MODIS Terra dan Aqua 2008

Produktivitas Padi Wilayah Contoh

Hasil analisis citra MODIS Terra dan Aqua 2008

PT. Sang Hyang Seri

Survei lapang Keterkaitan NDVI dan EVI dengan

produktivitas padi Analisis korelasi

3.3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tahapan yang dilakukan adalah pengumpulan data, analisis data, dan penulisan hasil. Secara terinci tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

3.3.1. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terbagi 2 yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara terhadap 40 orang petani di Kecamatan Ciasem (Tabel 5), sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai instansi yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Survei lapang dilakukan pada tanggal 8-18 Juli 2009 yang mencakup aktivitas wawancara terhadap 40 orang petani di Kecamatan Ciasem (petani sistem usahatani padi kerjasama dan non kerjasama). Responden sistem usahatani non kerjasama ditetapkan petani yang memiliki lahan di sekitar lahan milik PT Sang Hyang Seri (PT SHS). Hal ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya proses transfer teknologi antara petani yang bermitra dengan PT SHS dan petani yang tidak bermitra dengan PT SHS. Oleh karena itu penetapan petani tidak didasarkan dari daftar petani di desa, namun berdasarkan lokasi lahan.

Proses wawancara dilakukan pada saat petani berada di lahan yang diolahnya. Sementara petani kerjasama ditetapkan berdasarkan data induk yang dimiliki oleh PT SHS. Namun induk data tersebut tidak dapat diperoleh secara lengkap, pihak SHS berkeberatan untuk memberikan daftar petani mitranya. Yang diperoleh adalah informasi kelompok petani di PT SHS. Kelompok tersebut diharapkan pada saat wawancara sedang melakukan tanam sehingga informasi terkait dengan produksi dan produktivitasnya masih diingat dengan baik. Berdasarkan informasi tersebut ditentukan secara acak 20 petani yang menjadi responden untuk memahami pola usahatani kerjasama dengan PT Sang Hyang Seri. Hal yang ingin diketahui dari setiap responden adalah mengenai identitas responden, luas lahan, status kepemilikan lahan, jarak rumah ke sarana produksi tani, input dan output usahatani, sumber modal usahatani dan aktivitas responden dalam berusaha tani secara lengkap paling tidak selama satu musim tanam.

Tabel 5. Komposisi Responden

No Desa Sistem Usahatani

Kerjasama Non Kerjasama

1 Pinang Sari 10 10

2 Ciasem Girang 10 10

Data primer yang dikumpulkan yaitu tempat pembelian sarana produksi tani, tempat pemasaran hasil panen, data sistem usahatani padi kerjasama PT. Sang Hyang Seri dan sistem usahatani padi masyarakat Kecamatan Ciasem (sistem usahatani padi non kerjasama).

Data sekunder yang dikumpulkan adalah data masa tanam padi yang ditanam di lahan PT. Sang Hyang Seri tahun 2008, peta Lahan PT. Sang Hyang Seri, peta dasar, data produksi padi, data luas panen Kecamatan Ciasem, Patokbeusi, dan Blanakan tahun 1998-2008 serta data PODES Kabupaten Subang tahun 2003 dan 2008. Data produksi padi yang dikumpulkan adalah data produksi padi PT. Sang Hyang Seri tahun 2008 dan data produksi padi Kecamatan Ciasem, Patokbeusi, dan Blanakan tahun 1998-2008. Selain itu juga dikumpulkan data citra yaitu citra MODIS Terra Aqua (500 meter) tahun 2008 dan citra ALOS. 3.3.2. Analisis Data

Secara umum, analisis data yang dilakukan pada penelitian ini dibagi menjadi 7 tahap yaitu (1) mengidentifikasi dua sistem usahatani padi di Kecamatan Ciasem, (2) mempelajari mobilitas petani padi di Kecamatan Ciasem, (3) mempelajari keterkaitan tingkat perkembangan wilayah dengan pola mobilitas petani, luas panen, dan produktivitas padi, (4) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas usahatani padi Kecamatan Ciasem, (5) mengidentifikasi luas panen dan produktivitas tanaman padi Kecamatan Ciasem, Blanakan, dan Patokbeusi, (6) mempelajari nilai indeks vegetasi (VI) pada satu siklus pertumbuhan tanaman padi, dan (7) mengidentifikasi hubungan antara nilai indeks vegetasi (VI) dengan produktivitas padi. Secara terinci tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

3.3.2.1.Analisis Perbandingan Sistem Usahatani Padi di Kecamatan Ciasem Untuk melakukan analisis perbandingan sistem usahatani dipilih indikator perbandingan antara lain luas lahan, status kepemilikan lahan, jarak rumah ke sarana produksi tani, input dan output usahatani, sumber modal usahatani, dan aktivitas responden.

Perbedaan sistem usahatani padi kerjasama dan non kerjasama dianalisis dengan Uji t dengan prinsip Beda Nyata Jujur (Honest Significant Difference). Perbedaan kedua sistem usahatani tersebut dilihat dari struktur biaya usahatani/ha yang dikeluarkan. Pada Uji t digunakan 2 kategori (Musim 1+ Musim 2 dan Musim 1 sistem usahatani kerjasama dan non kerjasama) dan 8 peubah. Peubah yang digunakan untuk Uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Peubah Perbandingan Kinerja Sistem Usahatani No Peubah Perbandingan Sistem Usahatani

1 Biaya benih/ha 2 Biaya pupuk/ha

3 Biaya tenaga kerja persiapan /ha 4 Biaya tenaga kerja pemeliharaan/ha 5 Biaya tenaga kerja panen/ha

6 Biaya irigasi/ha 7 Biaya traktor/ha 8 Biaya angkut/ha

Selain uji, analisis lain digunakan untuk mengkonfirmasi hasil pengujian dengan prinsip BNJ tersebut. Analisis untuk mengkonfirmasi uji t tersebut adalah analisis diskriminan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penciri/pembeda dari sistem usahatani kerjasama dan non kerjasama. Perbedaaan dari hasil analisis diskriminan dengan hasil uji t adalah prinsip uji t lebih bersifat parsial terhadap setiap peubah usahatani sementara analisis diskriminan mempertimbangkan keterkaitan antar peubah bebas yang menjadi indikator yang diduga mempengaruhi produktivitas. Uji ini dilakukan dengan metode forward

stepwise dimana peubah yang terpilih umumnya sudah tidak saling berkorelasi.

Tabel 7. Peubah Analisis Diskriminan

No Kode Peubah Peubah Perbandingan Sistem Usahatani

1 X1 Luas lahan

2 X2 Status Lahan

3 X3a Biaya Benih

4 X3b Biaya Pupuk

5 X3c Biaya Irigasi

6 X3d Biaya Tenaga Kerja

7 X3e Biaya Traktor

8 X3f Biaya Angkut

9 X4 Sumber Modal

10 X5 Harga Jual

Peubah biaya usahatani padi hasil Uji t yang berbeda sangat nyata ditampilkan dalam bentuk box plot. Peubah yang dianalisis dikelompokkan berdasarkan sistem usahatani setiap desa yang dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Kategori Analisis Box Plot

No Kategori 1 Sistem usahatani padi kerjasama Pinang Sari

2 Sistem usahatani padi non kerjasama Pinang Sari 3 Sistem usahatani padi kerjasama Ciasem Girang 4 Sistem usahatani padi non kerjasama Ciasem Girang

3.3.2.2.Analisis Deskriptif Pola Mobilitas Usahatani Padi di Kecamatan Ciasem

Pola mobilitas usahatani padi Kecamatan Ciasem didapatkan melalui wawancara dengan petani menggunakan kuesioner untuk mengetahui tempat pembelian sarana produksi tani dan tempat penjualan hasil panen. Hasil yang diperoleh akan ditampilkan dalam bentuk peta dan tabel pola mobilitas usahatani padi serta disajikan secara deskriptif.

3.3.2.3.Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Mobilitas Usahatani

Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas usahatani ditetapkan berdasarkan hasil analisis Hayashi II. Analisis ini digunakan untuk menduga nilai koefisien keterkaitan antara peubah penjelas dengan suatu peubah tujuan tertentu yang bersifat kategorik (grouping variable). Hasil uji nyata dari nilai koefisien keterkaitan ini menunjukkan peubah penjelas yang paling signifikan mempengaruhi peubah tujuan tersebut.

Peubah penjelas yang paling nyata mempengaruhi peubah tujuan ditetapkan dengan ketentuan: nilai korelasi parsial peubah > batas kritis (r). Batas kritis korelasi parsial peubah (r) didapatkan dengan persamaan:

r = 2 2 2 − + n t t , dimana r = nilai batas korelasi

t = nilai t-tabel yang diidentifikasi berdasarkan derajat bebas (n-2) pada tingkat kepercayaan sebesar (1-α)x100%.

n = jumlah pengamatan

Peubah yang digunakan pada penelitian ini disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Peubah Analisis Hayashi II

No Peubah Peubah Kode Kategori

1 Desa Tujuan Y 1: internal

2: eksternal

2 Jarak ke sarana tani X1 0-3: dekat

3-5: sedang

5-10: jauh

3 Luas lahan X2 0-2: sedikit

2-4: sedang

4-8: luas

4 Sistem X3 non kerjasama: 1

kerjasama: 2

5 Umur X4 0-30: muda

30-60: sedang

60-80: tua

6 Jumlah pupuk Musim 1 X5a 0-3: sedikit

3-5: sedang

Tabel 9. Peubah Analisis Hayashi II (lanjutan)

No Peubah Kode

Peubah Kategori

7 Jumlah pupuk Musim 2 X5b 0-3: sedikit

3-5: sedang

5-8: banyak

8 Desa Asal X6 Pinang Sari: 1

Ciasem Girang: 2

9 Status Lahan X7 garap: 1

sewa: 2

milik: 3

10 Harga Urea X8a 120000-126000: murah

126000-132000: sedang

132000-140000: mahal

11 Harga TSP X8b 170000-185000: sangat murah

185000-200000: murah

200000-215000: sedang

215000-220000: mahal

12 Harga Phonska X8c 190000-197500: murah

197500-205000: sedang

3.3.2.4.Analisis Keterkaitan Tingkat Perkembangan Wilayah Kabupaten Subang dengan Pola Mobilitas Petani, Luas Panen dan Produktivitas Padi

Salah satu teknik analisis yang dapat digunakan untuk menentukan hirarki suatu wilayah adalah analisis skalogram. Hasil analisis skalogram digunakan untuk mengetahui keterkaitan struktur hirarki Kabupaten Subang dengan pola mobilitas petani padi, luas panen, dan produktivitas padi. Teknik analisis skalogram ini dilakukan dengan menginventarisasi fasilitas-fasilitas di suatu wilayah dan jarak ke fasilitas yang disusun pada satu tabel yang bersumber dari data PODES Subang 2003 dan 2008. Analisis tersebut dilakukan untuk menghasilkan indeks potensi daerah. Peubah yang digunakan pada analisis ini disajikan pada Tabel Lampiran 2.

Indeks potensi daerah diolah untuk menentukan hirarki wilayah Kabupaten Subang. Penetapan wilayah perkembangan tinggi (Hirarki I), wilayah perkembangan sedang (Hirarki II), dan wilayah perkembangan rendah (Hirarki III) dilakukan dengan kriteria tertentu yang disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Kriteria Hirarki I, Hirarki II, dan Hirarki III

No Hirarki Wilayah Kriteria

1 Wilayah dengan tingkat perkembangan tinggi (Hirarki I)

IPD> nilai tengah indeks + stdev

2 Wilayah dengan tingkat perkembangan sedang (Hirarki II)

nilai tengah indeks < IPD < nilai tengah + stdev

3 Wilayah dengan tingkat perkembangan rendah (Hirarki III)

IPD< nilai indeks tengah

Analisis selanjutnya yaitu mengetahui (1) keterkaitan tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Subang dengan pola mobilitas petani padi dan (2) keterkaitan tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Subang dengan produktivitas padi dan luas panen. Pada aspek pertama, hasil analisis akan disajikan secara deskriptif dengan menghubungkan tempat pemenuhan kebutuhan sarana tani desa contoh (Pinang Sari dan Ciasem Girang) dengan hirarki wilayah dan indeks fasilitas pertanian. Pada tujuan kedua, analisis dilakukan terhadap setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Subang. Analisis yang digunakan adalah

analisis korelasi. Peubah yang digunakan pada analisis ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 11. Peubah Yang Digunakan pada Analisis Korelasi No Peubah yang digunakan

1 % Desa Hirarki I 2 % Desa Hirarki II 3 % Desa Hirarki III 4 Luas Panen 5 Produksi Padi 6 Produktivitas padi

3.3.2.5.Analisis Luas Panen dan Produktivitas Padi di Kecamatan Ciasem, Patokbeusi, dan Kecamatan Blanakan

Data yang dianalisis adalah data luas panen, produksi dan produktivitas padi di Kecamatan Ciasem, Blanakan, dan Patokeusi serta data produktivitas padi di wilayah contoh selama satu siklus tanam. Data tersebut didapatkan dari Dinas Tanaman Pangan dan PT. Sang Hyang Seri. Hasil yang diperoleh ditampilkan dalam bentuk grafik dan disajikan secara deskriptif.

3.3.2.6 Analisis Nilai Indeks Vegetasi (VI) Pada Satu Siklus Pertumbuhan Tanaman Padi

Analisis ini dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu pengubahan proyeksi citra MODIS dari sinusoidal menjadi UTM, pemotongan citra MODIS Terra dan Aqua sesuai dengan wilayah penelitian, penetapan contoh lokasi penelitian, serta analisis NDVI dan EVI citra MODIS Terra dan Aqua.

Analisis NDVI dan EVI dilakukan menggunakan sekumpulan citra MODIS Terra dan Aqua yang diakuisisi sekitar 1 musim tanam. Analisis pada tahapan ini yaitu analisis NDVI dan EVI citra MODIS Terra dan Aqua, penumpukan (layer stacking) NDVI citra MODIS Terra dan Aqua yang digunakan dan penumpukan (layer stacking) EVI citra MODIS Terra dan Aqua yang digunakan dengan menggunakan ENVI 4.5. Analisis tersebut menghasilkan 4 data baru yaitu NDVI MODIS Terra, NDVI MODIS Aqua, EVI MODIS Terra,

dan EVI MODIS Aqua. NDVI dan EVI MODIS Terra Aqua didapatkan dengan persamaan: NDVI = 1 2 1 2 Band Band Band Band + − EVI = 2.5 * 1 3 * 5 . 7 1 * 6 2 1 2 + − + − Band Band Band Band Band

Contoh dipilih dari data masa tanam PT. Sang Hyang Seri. Titik tengah contoh ditentukan dengan menggunakan Arcview 3.3. Data titik tengah contoh dirubah menjadi bentuk ROI dengan menggunakan ENVI 4.5. Agar data titik tengah contoh dapat dianalisis di ENVI 4.5 data harus diubah menjadi format berkas teks.

Nilai NDVI dan EVI contoh diperoleh dari citra layer stacking NDVI MODIS Terra, NDVI MODIS Aqua, EVI MODIS Terra, dan EVI MODIS Aqua dengan menggunakan ENVI 4.5. Nilai NDVI dan EVI MODIS Terra Aqua 1 siklus pertumbuhan tanaman padi ditampilkan dalam bentuk grafik.

3.3.2.7.Analisis Korelasi Nilai Indeks Vegetasi (VI) dengan Produktivitas Padi

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara produktivitas padi dengan nilai NDVI dan EVI siklus pertumbuhan tanaman padi. Menggunakan analisis korelasi sederhana, hubungan antara keduanya ditunjukkan oleh koefisien positif dan negatif. Jika peubah mempunyai hubungan yang searah, maka akan bekorelasi positif sedangkan bila memiliki hubungan berlawanan maka berkorelasi negatif. Namun jika keduanya tidak berkorelasi atau tidak ada hubungan sama sekali maka korelasi sama dengan nol atau jika berkorelasi sempurna positif maka koefisien korelasi akan sama dengan 1 dan sebaliknya jika berlawanan arah koefisien sama dengan -1.

Secara ringkas tahapan penelitian tersebut disampaikan pada gambar berikut.

Gambar 3. Bagan Alir Teknik Analisis Data

IV. KONDISI UMUM LOKASI

4.1. Letak Geografis

Kabupaten Subang secara geografis terletak di Bagian Utara Provinsi Jawa Barat yaitu antara 107°31’ - 107°54’ BT dan 6°11’ - 6°49’ LS dengan batas wilayah sebelah Selatan adalah Kabupaten Bandung, Sebelah Utara adalah Laut Jawa, Sebelah Barat adalah Kabupaten Purwakarta dan Karawang, dan sebelah Timur adalah Kabupaten Indramayu dan Karawang. Lokasi penelitian khususnya adalah wilayah kerja PT. Sang Hyang Seri yang berlokasi di Kecamatan Ciasem serta beberapa desa di sekitar wilayah kerja PT. Sang Hyang Seri

Letak geografis PT. Sang Hyang Seri adalah antara 06°16’ - 06°20’ LS dan 107°36’ - 107°39’ BT dengan ketinggian 15 mdpl dan memiliki kemiringan 3%. Areal PT. Sang Hyang Seri berada di Kecamatan Ciasem, Kecamatan Patokbeusi, dan Kecamatan Blanakan.

4.2. Sejarah Perusahaan

Pada awalnya PT. Sang Hyang Seri merupakan suatu perusahaan perkebunan terkenal dengan nama Pamanukan dan Tjiasem Lands (P & T Lands) yang dikuasai oleh orang Inggris. Tanaman yang diusahakan adalah sisal/agave dan singkong. Tanaman sisal/agave diambil seratnya untuk bahan baku pembuatan tambang kapal dan pembuatan bahan baku karung goni, sedangkan singkong diolah untuk menjadi tepung tapioka. Areal yang dikelola P & T Lands pada saat itu adalah seluas 9000 hektar.

Pada tahun 1942 perusahaan ini diambil alih oleh Jepang. Pada masa ini perusahaan tetap memproduksi singkong dan agave/sisal. Pada tahun 1956, perusahaan dikuasai oleh Inggris. Namun pada tahun 1957, pemerintah Indonesia mengambil alih P & T Lands dan semua perusahaan asing di Indonesia. Pemerintah menyerahkan P & T Land kepada pemerintah daerah dibawah naungan Yayasan Pembangunan Djawa Barat (YYDB). Pada tahun 1964 YYDB mengalami kebangkrutan karena banyak lahan yang direbut oleh PKI.

Departemen Pertanian tahun 1965 membentuk perusahaan yang bernama perusahaan Tapioka dan Rosella Sukamandi Jaya, kemudian tahun 1966 diubah

menjadi proyek produksi pangan Sukamandi Jaya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 9/2/1968 proyek pangan Sukamandi Jaya diubah menjadi Lembaga Sang Hyang Seri pada tahun 1971. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1971 dibentuk Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri.

Pada awalnya Perum Sang Hyang Seri berpusat di Sukamandi, tetapi berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 169/KPTS/UM/3/1982 pada tanggal 15 Maret 1982 Pusat Pelaksanaan Administrasi dipindahkan ke Jakarta. Selanjutnya Sukamandi menjadi cabang khusus karena mempunyai lahan swakelola sendiri yang cukup luas. Jumlah tenaga yang besar dan memiliki pabrik pengelolaan benih yang modern, kemudian diadakan penyempurnaan dengan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1985 dinilai dapat dijadikan persero sesuai yang tercantum dalam UU No. 9 tahun 1969. Akhirnya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 18 tahun 1995 Perusahaan Umum Sang Hyang Seri Sukamandi diubah menjadi perusahaan perseroan (persero).

4.3. Struktur Organisasi

PT. Sang Hyang Seri terbagi menjadi 5 regional manager (RM) yaitu RM I Sukamandi, RM II Jawa Timur, RM III Medan, RM IV Lampung, dan RM V Sulawesi Selatan. Masing-masing RM membawahi beberapa UBD (Unit Bisnis Daerah).

RM I terdiri dari beberapa UBD yaitu UBD khusus Sukamandi, UBD Serang, UBD Ciamis, UBD Garut, UBD Tegal, UBD Banyumas, dan UBD Cirebon. UBD khusus Sukamandi merupakan saru-satunya UBD di PT. Sang Hyang Seri yang mempunyai areal produksi, sehingga disebut UBD khusus yang dipimpin oleh seorang kepala RM yang dibantu oleh dua orang deputi. Masing-masing deputi membawahi beberapa orang kepala UBD. Seorang kepala bagian membawahi beberapa bagian dan sub bagian. Bagian-bagian yang ada di PT. Sang Hyang Seri RM I UBD khusus Sukamandi diantaranya adalah bagian produksi, bagian pengolahan benih, bagian usaha benih dan hortikultura dan kemitraan, bagian keuangan, bagian pemasaran, sub bagian pengadaan barang, sub bagian

irigasi dan jalan, sub bagian hama dan penyakit, sub bagian pembinaan mutu benih dan beberapa sub bagian lainnya.

4.4 Bidang Usaha

Luas areal lahan PT. Sang Hyang Seri adalah sekitar 4300 ha, yang ditanam adalah sekitar 3011. 4 ha sehingga sisanya merupakan areal yang tidak ditanam. Areal PT. Sang Hyang Seri pengelolaan produksi dilakukan dengan dua sistem yaitu sitem swakelola dan kerjasama. Sistem swakelola merupakan sistem produksi yang seluruh pengelolaannya mulai dari tanam sampai dengan pengolahan dan pemasaran benih dilakukan oleh PT. Sang Hyang Seri, sedangkan sistem kerjasama adalah petani menyewa lahan kepada PT. Sang Hyang Seri dengan biaya sewa 1.2 ton/ha dan sisa hasilnya dijual kepada PT. Sang Hyang Seri dengan harga 5% diatas harga pasaran.

Bidang usaha PT. Sang Hyang Seri diatur dalam PP No. 18 tahun 1995 Bab II pasal 2 yaitu:

1. Produksi, pengolahan, penyimpanan, dan penyaluran serta pemasaran benih tanaman padi dan hortikultura.

2. Penelitian, pendidikan, dan penyuluhan dalam bidang perbenihan dan kegiatan lain yang langsung menunjang usaha penelitian.

Kantor pemasaran cabang/daerah PT. Sang Hyang Seri cabang Jawa Barat dibentuk untuk pengawasan dan kelancaran yang tepat guna dalam distribusi yaitu:

1. KPD Sukamandi untuk wilayah pemasaran Subang, Karawang, Purwakarta, dan Bekasi.

2. KPD Cirebon untuk wilayah pemasaran Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Majalengka.

3. KPD Tasikmalaya untuk wilayah pemasaran Tasikmalaya, Garut, Ciamis, dan Sumedang.

4. KPD Sukabumi untuk wilayah pemasaran Subumi, Bogor, Cianjur, dan Bandung.

5. KPD Serang untuk wilayah pemasaran Serang, Pandeglang, Tangerang, dan Lebak.

Selain itu KPD berfungsi sebagai bagian yang dapat memperluas jaringan distribusi dan merupakan pihak penghubung langsung perusahaan dengan pihak penyalur/konsumen terhadap keluhan atau klaim.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Sistem Usahatani Padi di Kecamatan Ciasem

Pada Kecamatan Ciasem terdapat 2 sistem usahatani padi yaitu sistem usahatani padi kerjasama PT. Sang Hyang Seri dan sistem usahatani padi masyarakat (sistem usahatani padi non kerjasama). Pada pelaksanaannya terdapat perbedaan antara kedua sistem usahatani padi tersebut. Perbedaan kedua sistem usahatani padi tersebut pada penelitian ini diidentifikasi berdasarkan struktur biaya usahatani per hektar yang harus dikeluarkan oleh petani. Hasil analisis perbedaan sistem usahatani padi kerjasama dan non kerjasama selengkapnya disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Struktur Biaya Usahatani Padi (Rp/ha)

No Struktur Biaya Kerjasama Non Kerjasama Hasil Uji t Musim 1 Musim 2 Musim 1 Musim 2 M1+M2 M1 1 Biaya Benih 177895.83 177895.83 147299.53 147299.53 * 2 Sarana Tani Biaya Pupuk 652835.00 685891.25 682891.67 1407894.41 3 Tenaga Kerja 1. Persiapan 484041.67 336116.67 812464.29 530392.86 ** * 2. Pemeliharaan 159900.00 195200.00 270750.00 290000.00 * * 3. Panen 2027511.93 2027511.93 2213315.64 2213315.64 4 Irigasi 69468.75 69468.75 117859.79 117859.79 * 5 Biaya Traktor 622727.16 622727.16 415000.00 415000.00 ** ** 6 Biaya Angkut 352587.50 – 5000.00 – – **

keterangan: *= nyata, **= sangat nyata

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata antara sistem usahatani padi kerjasama dan non kerjasama dilihat dari biaya tenaga kerja persiapan (Rp/ha) dan biaya traktor (Rp/ha). Petani di kecamatan ini mengolah sawah sebelum tanam menggunakan traktor yang umumnya disewa. Biaya sewa traktor sangat bervariasi tergantung dari pemilik. Namun dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata biaya sewa traktor sistem usahatani padi kerjasama lebih mahal dibandingkan dengan biaya sewa traktor sistem usahatani padi non kerjasama. Perbedaan biaya tenaga kerja persiapan antara sistem

usahatani padi kerjasama dan sistem usahatani padi non kerjasama disebabkan oleh perbedaan jumlah tenaga kerja yang dipakai dan upah tenaga kerja harian yang dibayarkan.

Perbedaan nyata antara sistem usahatani padi kerjasama dan non kerjasama dapat dilihat dari biaya benih (Rp/ha), biaya tenaga kerja pemeliharaan (Rp/ha), dan biaya irigasi (Rp/ha). Jumlah benih yang digunakan petani sistem usahatani padi kerjasama adalah 25 kg/ha sedangkan jumlah benih yang digunakan petani sistem usahatani padi non kerjasama adalah sekitar 10-15 kg/ha. Petani sistem usahatani padi non kerjasama biasanya menggunakan benih padi lokal dan harga setiap kilogram benih padi lebih murah dibandingkan dengan harga benih sistem usahatani padi kerjasama.

Hal sangat signifikan yang dapat dilihat dari tabel di atas adalah biaya angkut antara kedua sistem usahatani padi. Biaya angkut antara kedua sistem usahatani padi ini sangat berbeda nyata. Dalam hal ini data yang dianalisis adalah biaya angkut musim 1 karena pada saat penelitian dilakukan tanaman padi musim 2 masih belum dipanen. Sistem usahatani padi non kerjasama tidak mengeluarkan biaya angkut karena ditanggung oleh pembeli, sedangkan biaya angkut sistem usahatani padi kerjasama ditanggung oleh petani dengan ketetapan biaya angkut sebesar Rp. 280.000/ha dan biaya bersih-bersih padi Rp. 30.000/ton.

Petani Kecamatan Ciasem menanam padi dua kali setahun (Musim 1 dan Musim 2). Musim tanam 1 padi di desa Pinang Sari dan Ciasem Girang (musim rendeng) dilakukan sekitar akhir tahun sampai pertengahan tahun baru yaitu pada musim hujan, sedangkan musim tanam 2 padi (musim katigaan) dilakukan pada musim kemarau yaitu sekitar pertengahan tahun sampai akhir tahun. Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh petani antara musim 1 dan musim 2 biasanya sama jika luas lahan yang digarap tetap sama. Panen di kedua desa tersebut ada yang dilakukan dengan sistem borongan dan pada umumnya upah tenaga kerja dibayar dengan padi yang dipanen (bawon) dengan ketentuan 1/7 atau 1/6 dari hasil panen.

Hasil analisis lanjut yang dilakukan untuk memperkuat hasil Uji t didapatkan bahwa faktor penciri/pembeda antara kedua sistem usahatani padi tersebut adalah biaya angkut dengan total tingkat ketepatan pengklasifikasian