DI PERAIRAN TELUK JAKARTA, PROVINSI DKI JAKARTA

YOGI MAULANA MALIK PERDANAMIHARDJA

SKRIPSI

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Yogi Maulana Malik Perdanamihardja. C24070062. Kajian Stok Ikan Kembung Lelaki (Rastrelliger kanagurta Cuvier 1817) di Perairan Teluk Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Dibawah bimbingan Mennofatria Boer dan Nurlisa A Butet

lkan kembung lelaki (Rastrelliger kanagurta) termasuk kelompok ikan pelagis kecil yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Akibat penangkapan yang dilakukan secara terus menerus diperlukan kajian mengenai stok ikan kembung lelaki yang dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan sumberdaya ikan kembung lelaki di wilayah tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2010 sampai dengan Februari 2011. Lokasi pengambilan contoh ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kamal Muara yang mewakili perairan Teluk Jakarta, Jakarta Utara. Ikan contoh diambil dengan selang waktu 2 minggu sekali. Total ikan yang diambil selama penelitian mencapai 447 ekor. Ikan contoh tersebut diukur panjang dan bobotnya di PPI Kamal Muara dan selanjutnya data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui hubungan panjang bobot, mortalitas, pertumbuhan, kondisi stok, serta rencana pengelolaan.

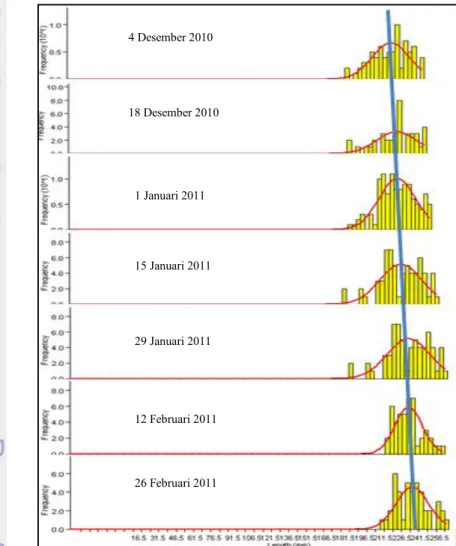

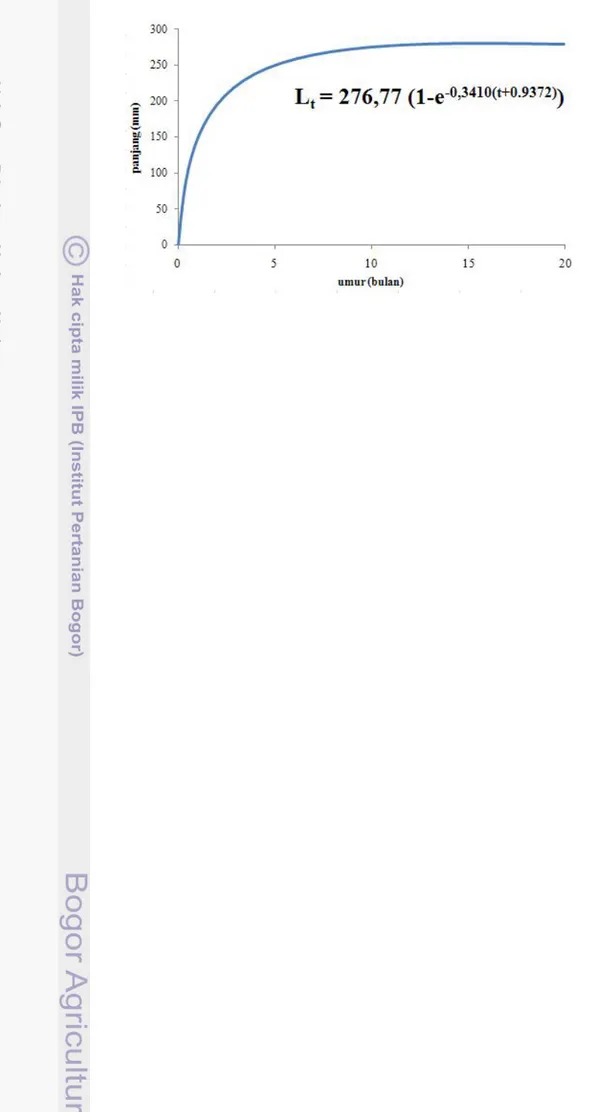

Sebaran panjang ikan kembung lelaki berkisar antara 194-263 mm. Data yang dianalisis dengan aplikasi NORMSEP menggunakan paket program FiSAT II menunjukkan adanya pemisahan kelompok umur. Parameter pertumbuhan yang diperoleh adalah L∞ sebesar 276,77 mm, K mencapai 0,3410 per tahun, serta t0

mencapai -0,9372 tahun. Ikan dengan nilai K lebih besar memiliki umur yang relatif lebih pendek.

Pola pertumbuhan ikan allometrik negatif yang berarti pertambahan ukuran panjang lebih dominan dibandingkan pertambahan bobotnya. Nilai mortalitas total (Z) ikan kembung lelaki diduga dengan analisis regresi mencapai 0,9320. Nilai mortalitas alami (M) dengan model Pauly mencapai 0,3149 sehingga mortalitas penangkapan (F) mencapai 0,6170. Laju eksploitasi (E) ikan kembung lelaki yang didapatkan mencapai 0,6620, artinya 66,20% kematian ikan kembung lelaki di Teluk Jakarta disebabkan kegiatan penangkapan.

Model stok ikan kembung lelaki mengikuti model Schaefer dengan upaya penangkapan maksimum lestari (fMSY) sebesar 136 unit per tahun dan jumlah

tangkapan maksimum lestari (MSY) sebesar 12,89 ton per tahun dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (TAC) sebesar 10,31 ton per tahun. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh diketahui bahwa di Teluk Jakarta terjadi gejala penurunan populasi sumberdaya ikan kembung lelaki yang disebabkan tangkap lebih (overfishing), dimana upaya tangkap yang digunakan dalam menangkap ikan lebih besar sehingga hasil tangkapannya menjadi lebih sedikit. Adapun upaya pemulihan yang dapat disarankan terhadap sumberdaya ikan kembung lelaki ialah pembatasan jumlah alat dan upaya tangkap serta aturan pembatasan atau larangan waktu penangkapan tertentu.

DI PERAIRAN TELUK JAKARTA, PROVINSI DKI JAKARTA

YOGI MAULANA MALIK PERDANAMIHARDJA C24070062

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

Kajian Stok Ikan Kembung Lelaki (Rastrelliger kanagurta Cuvier 1817) di Perairan Teluk Jakarta, Provinsi DKI Jakarta

adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Skripsi ini.

Bogor, November 2011

Yogi Maulana Malik Perdanamihardja C24070062

vi

Judul Skripsi : Kajian Stok Ikan Kembung Lelaki (Rastrelliger kanagurta Cuvier 1817) di Perairan Teluk Jakarta, Provinsi DKI Jakarta Nama Mahasiswa : Yogi Maulana Malik Perdanamihardja

NIM : C24070062

Program Studi : Manajemen Sumberdaya Perairan

Menyetujui :

Pembimbing I, Pembimbing II,

(Prof. Dr. Ir. Mennofatria Boer, DEA) (Ir. Nurlisa A Butet, M.Sc)

NIP. 1957028 198103 1 006 NIP. 19651208 199011 2 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan

Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc NIP. 19660728 199103 1 002

vii

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul Kajian Stok Ikan Kembung Lelaki (Rastrelliger kanagurta Cuvier

1817) di Perairan Teluk Jakarta, Provinsi DKI Jakarta; disusun berdasarkan

hasil penelitian yang dilaksanakan pada Desember 2010, dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Ir. Mennofatria Boer, DEA. selaku dosen pembimbing pertama dan Ir. Nurlisa A Butet, M.Sc. selaku dosen pembimbing kedua serta Ir. Agustinus M.Samosir, M.Phil selaku Komisi Pendidikan S1 yang telah banyak membantu dalam pemberian bimbingan, masukan, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, penulis berharap dengan tersusunnya skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak.

Bogor, November 2011

viii

Puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi “Kajian Stok Ikan Kembung Lelaki

(Rastrelliger kanagurta Cuvier 1817) di Perairan Teluk Jakarta, Provinsi DKI Jakarta“ dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu , diantaranya adalah : 1) Prof. Dr. Ir. Mennofatria Boer, DEA dan Ir. Nurlisa A Butet, M.Sc masing

masing selaku ketua dan angota komisi pembimbing skripsi dan akademik yang telah banyak memberikan arahan dan masukan hingga penyelesaian skripsi ini. 2) Dr. Yonvitner, S.Pi, M.Sc sebagai sebagai dosen penguji tamu yang selalu

memberikan motivasi kepada penulis dan juga telah banyak memberikan saran dan perbaikan dalam skripsi ini.

3) Ir. Agustinus Samosir, M.Phil dan Dr. Ir. Yunizar Ernawati, MS selaku Komisi Pendidikan Program S1, atas saran, nasehat dan perbaikan yang diberikan. 4) Ir. Zairion, M.Sc atas saran, motivasi dan nasehat yang telah diberikan.

5) Para staf Tata Usaha MSP yang saya hormati dan banggakan, terutama Mbak Widar, Mbak Maria, juga Mbak Zaenab atas arahan dan kesabarannya.

6) Keluarga tercinta, Ayah Endjah B Sastramihardja, Ibu Ida Hamidah, kakak-kakakku, Endri Budiman, Ir. Rita Handayani P, Denny Herdiana P, S.Kom, dan Ella Suciati S.H, yang selalu memberikan kasih sayang dan semangat yang luar biasa hingga saat ini dan yang akan datang.

7) Keluarga Bapak Darsa Sunarya, Ibu Hapsah, ka Rizka, uni Teti, uni Reni, uni Susi, a Dani, dan keluarga masing-masing yang telah memberikan dukungan moril dan semangat selama menjalankan studi hingga selesai.

8) Ibu Sri Turni Hartati, Ibu Prihatiningsih, Bapak Taryadhi, dan para staf di Balai Riset Perikanan Laut PPS Nizam Zachman Muara Baru Jakarta, juga ibu Sri bagian statistik perikanan Dinas Pertanian dan Kelautan DKI Jakarta Gunung Sahari yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini. 9) Bapak Rano, Bapak Syahril, Mas Kiki, dan semua pihak termasuk para nelayan

dan juragan kapal yang telah banyak membantu penulis melakukan penelitian di PPI Kamal Muara Jakarta

10) Wepe, Romanto, Glen, Austin, Eka, Pipit, Dara, Ayuba, Endah, Alim, Echie, Amanah, Ekie, Nani, Agus, Arman, Adit, Keloy, Nta, Adit MNH 44, Ka Silfi, Ka Age, Ka Damora, Ka Dita, Ka Nadler, Ka Widya, Ka Icel, dan seluruh teman MSP 44 terimakasih atas persahabatan, motivasi dan bantuannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya. Terimakasih

Bogor, November 2011 Yogi Maulana Malik.P C24070062

ix

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1990 dari pasangan Bapak Endjah B Sastramihardja, BA dan Ibu Ida Hamidah sebagai anak kelima dari lima bersaudara. Pendidikan formal penulis dimulai di SD Negeri 09 Jakarta tahun 1995 dan lulus pada tahun 2001. Pada tahun 2004, penulis menyelesaikan pendidikan menengah pertama di SMP Sumbangsih 2 Jakarta. Pada tahun 2007, penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 23 Jakarta. Pada tahun yang sama, penulis diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) di Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

Selama studi di SMA, penulis mendapat kesempatan untuk mewakili sekolah dan provinsi DKI Jakarta dalam ajang Duta Remaja Indonesia tahun 2006. Selama masa perkuliahan, penulis menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Manajemen Sumberdaya Perairan Kepengurusan 2008-2009. Selain itu, penulis juga pernah mengikuti seminar pada tahun 2010 yang diadakan di Institut Pertanian Bogor. Selama menempuh pendidikan di IPB penulis pernah menjadi PJ Kelas m.k Manajemen Sumberdaya Perikanan (2010/2011).

Penulis melakukan penelitian dan menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dengan judul “Kajian Stok Ikan Kembung Lelaki (Rastrelliger kanagurta Cuvier 1817) di Perairan Teluk Jakarta, Provinsi DKI Jakarta“. Dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. Mennofatria Boer, M.Sc dan Ir. Nurlisa A

x

Halaman

DAFTAR TABEL ... xiii

DAFTAR GAMBAR ... xiv

DAFTAR LAMPIRAN ... xv 1. PENDAHULUAN ... 1 1.1. Latar Belakang ... 1 1.2. Perumusan Masalah ... 2 1.3. Tujuan... ... 4 1.4. Manfaat... ... 5 2. TINJAUAN PUSTAKA ... 6

2.1. Karakteristik Biologis dan Ekologis Ikan Kembung Lelaki (Rastrelliger kanagurta ) ... 6

2.2. Alat Tangkap Ikan Kembung Lelaki... 8

2.3. Hubungan Panjang Bobot ... 9

2.4. Sebaran Frekuensi Panjang ... 9

2.5. Pertumbuhan ... 10

2.6. Mortalitas dan Laju Eksploitasi ... 11

2.7. Model Surplus Produksi... 12

2.8. Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan... 15

2.9. Pengelolaan Perikanan ... 15

3. METODE PENELITIAN ... 18

3.1. Lokasi dan waktu ... 18

3.2. Alat dan Bahan ... 19

3.3. Pengumpulan Data ... 19

3.3.1. Data primer ... 19

3.3.2. Data sekunder... 21

3.4. Analisis Data ... 21

3.4.1. Identifikasi spesies ... 21

3.4.2. Sebaran frekuensi panjang ... 21

3.4.3. Identifikasi kelompok ukuran ... 22

3.4.4. Hubungan panjang bobot ... 22

3.4.5. Pendugaan L∞, K dan t0... 24

3.4.6. Laju eksploitasi dan mortalitas ... 26

3.4.7. Metode surplus produksi... 28

4. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 30

4.1. Hasil... ... 30

xi

4.2. Pembahasan... 34

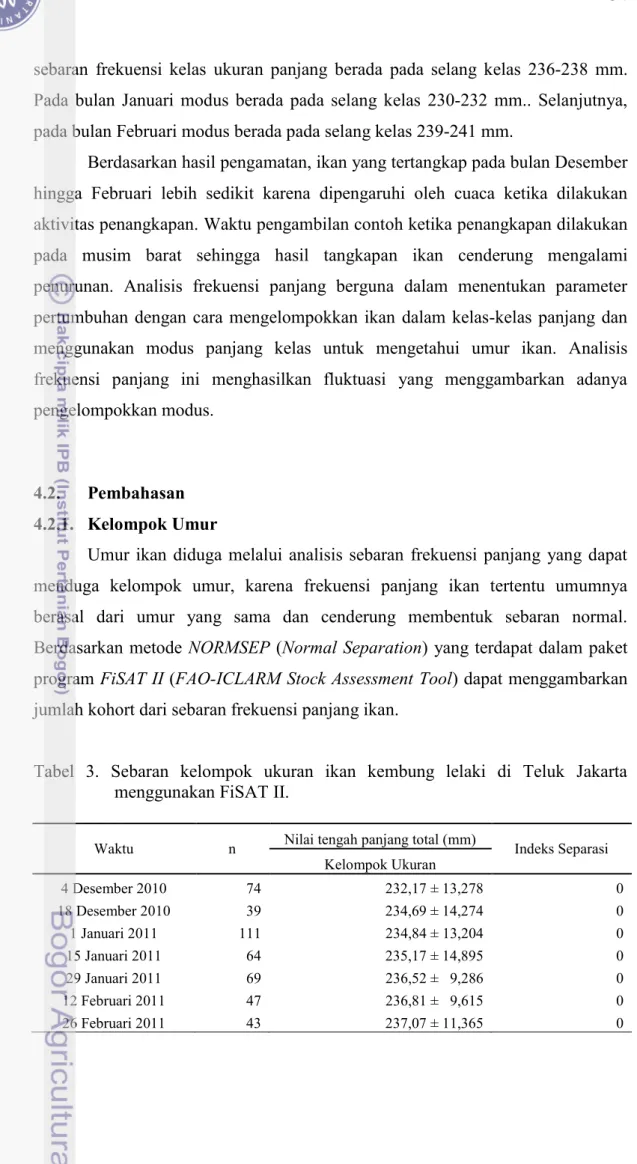

4.2.1. Kelompok umur ... 34

4.2.2. Parameter pertumbuhan ... 36

4.2.3. Hubungan panjang dan bobot ... 38

4.2.4. Laju eksploitasi dan mortalitas ... 41

4.2.5. Model stok ikan kembung lelaki... 44

4.2.6. Rencana pengelolaan stok ikan kembung lelaki ... 46

5. KESIMPULAN DAN SARAN... 49

5.1. Kesimpulan ... 49

5.2. Saran ... 50

xii

Halaman 1. Data produksi upaya penangkapan ikan kembung lelaki tahun 2002

hingga 2010 di PPI Kamal Muara (Data Perikanan DKI Jakarta 2010) 3 2. Sebaran frekuensi panjang ikan kembung lelaki (Rastrelliger kanagurta)

di Teluk Jakarta dari pengambilan contoh Desember 2010-Februari 2011 33 3. Sebaran kelompok ukuran ikan kembung lelaki di Teluk Jakarta

menggunakan FiSAT II……….. 34

4. Parameter pertumbuhan ikan kembung lelaki (Rastrelliger kanagurta)

dari beberapa hasil penelitian……….. 36

5. Hasil perhitungan hubungan panjang bobot ikan kembung lelaki……. 40 6. Hasil perhitungan hubungan panjang bobot ikan kembung lelaki dengan

pemisahan jenis kelamin jantan dan betina saat pengambilan contoh ke-7

(26 Februari 2011) ……….. 40

7. Laju mortalitas dan laju eksploitasi ikan kembung lelaki……… 42 8. Data hasil tangkapan, upaya, dan CPUE di PPI Kamal Muara, Jakarta

xiv

Halaman

1. Skema perumusan masalah sumberdaya ikan kembung lelaki……... 5

2. Ikan Kembung Lelaki (Rastrelliger kanagurta Cuvier 1817) (Dokumentasi pribadi)………...…………..………… 6

3. Bentuk dan bagian-bagian pada alat tangkap payang………. 8

4. Peta lokasi penelitian (Google Maps 2010)………... 18

5. Alat yang digunakan selama penelitian……… 19

6. Skema karakter morfometrik yang diukur pada ikan kembung lelaki (Rastrelliger kanagurta)……….………... 20

7. Hubungan panjang dan bobot pada ikan………... 23

8. Komposisi hasil tangkap ikan dominan menggunakan jaring payang yang didaratkan di PPI Kamal Muara (Modifikasi data sekunder PPI Kamal Muara tahun 2010)………..………... 32

9. Pergeseran modus frekuensi panjang ikan kembung lelaki (Rastrelliger kanagurta)……… 35

10. Kurva pertumbuhan ikan kembung lelaki………... 38

11. Hubungan panjang bobot ikan kembung lelaki……….………. 39

xiv

Halaman 1. Sebaran frekuensi panjang ikan kembung lelaki (Rastrelliger

kanagurta) yang dianalisis dengan menggunakan metode NORMSEP (Normal Separation) menggunakan program FiSAT

II ... 60 2. Nilai parameter pertumbuhan ikan kembung lelaki (Rastrelliger

kanagurta) di Teluk Jakarta menggunakan plot Ford Walford... 63 3. Uji statistik nilai b ikan kembung lelaki (Rastrelliger kanagurta)

di Teluk Jakarta pada pengambilan contoh pertama ... 64 4. Perhitungan pendugaan mortalitas total (Z), mortalitas alami

(M), mortalitas penangkapan (F), dan laju eksploitasi (E) ikan

kembung lelaki ... 65 5. Data panjang dan bobot ikan kembung lelaki (Rastrelliger

kanagurta) selama pengambilan contoh di PPI Kamal Muara ... 67 6. Analisis model surplus produksi menggunakan model Schaefer... 71 7. Kuesioner nelayan di PPI Kamal Muara ... 73

1.1. Latar Belakang

Wilayah laut Indonesia terdiri dari perairan teritorial seluas 0,3 juta km2,

perairan laut Nusantara seluas 2,8 juta km2dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif

(ZEE) seluas 2,7 km2. Di dalan perairan tersebut terdapat keanekaragaman

sumberdaya ikan laut yang melimpah (Ditjen Tangkap-DKP 2010).

Menurut Handani (2002), sumberdaya ikan laut di Indonesia dikelompokkan menjadi sumberdaya ikan pelagis kecil (termasuk didalamnya ikan kembung lelaki, ikan layang, ikan tembang, dan ikan selar), ikan pelagis besar (termasuk didalamnya ikan tongkol, ikan tuna, dan ikan cakalang), dan sumberdaya ikan demersal. Sumberdaya ikan pelagis kecil diduga merupakan salah satu sumberdaya perikanan yang cukup melimpah dan banyak ditangkap untuk dijadikan konsumsi masyarakat (Merta et al. 1998 in Suyedi 2001). Ikan pelagis umumnya hidup di daerah neritik dan membentuk schooling yang berfungsi sebagai konsumen antara produsen dengan ikan-ikan besar dalam food chain.

Sumberdaya ikan pelagis penyebarannya terutama di perairan dekat pantai, dimana terjadi proses kenaikan massa air laut (upwelling) karena makanan utamanya adalah plankton. Sumberdaya ini dapat membentuk biomassa yang sangat besar sehingga merupakan salah satu sumberdaya perikanan yang cukup melimpah di perairan Indonesia (Mallawa 2006).

Ikan kembung lelaki (Rastrelliger kanagurta) sebagai salah satu jenis sumberdaya ikan pelagis kecil memiliki peranan yang penting bagi produksi perikanan laut di kawasan Teluk Jakarta yang memiliki potensi cukup besar. Ikan kembung lelaki biasanya hidup di wilayah dekat pantai dan membentuk gerombolan besar. Daerah penyebarannya di perairan pantai Indonesia dengan konsentrasi terbesar di Kalimantan, Sumatera Barat, Laut Jawa dan Selat Malaka. Ikan kembung lelaki cenderung berenang mendekati permukaan air pada waktu malam hari dan pada siang hari turun ke lapisan yang lebih dalam. Gerakan

vertikal ini dipengaruhi oleh gerakan harian plankton dan mengikuti perubahan suhu, faktor hidrografis dan salinitas (Widyantoro 2009).

Ikan kembung lelaki merupakan salah satu sumberdaya yang memiliki nilai ekonomis penting, dimana ikan kembung lelaki banyak ditangkap untuk konsumsi dan pemenuhan kebutuhan protein masyarakat DKI Jakarta pada khususnya. Berdasarkan Data Perikanan DKI Jakarta tahun 2010, produksi ikan kembung lelaki (Rastrelliger kanagurta) Teluk Jakarta yang didaratkan di PPI Kamal Muara sejak tahun 2002 hingga tahun 2010, merupakan salah satu ikan dominan yang tertangkap di daerah perairan Teluk Jakarta dan mengalami fluktuasi jumlah produksi tiap tahun berikutnya. Produksi ikan kembung lelaki tahun 2002 sebesar 9.28 ton berbanding data produksi terakhir pada tahun 2010 sebanyak 11.68 ton, terdapat gejala penurunan jumlah produksi ikan kembung lelaki per tahunnya. Hal ini dapat menjadi indikasi adanya ancaman terhadap stok sumberdaya ikan kembung lelaki, sehingga perlu adanya pengelolaan perikanan yang tepat sehingga sumberdaya ikan kembung lelaki dapat tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

1.2. Perumusan Masalah

Sifat dasar dari sumberdaya ikan adalah milik bersama (common property), yang pemanfaatannya dapat digunakan pada waktu yang bersamaan oleh lebih dari satu individu atau satuan ekonomi (open access). Sifat dasar inilah yang memudahkan keluar masuknya individu atau pelaku usaha dalam upaya pemanfaatan sumberdaya ikan. Mengingat sumberdaya ikan memiliki sifat yang terbatas dan dapat rusak maka perlu dikelola untuk menjamin bahwa sumberdaya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Kegiatan penangkapan ikan kembung lelaki (Rastrelliger kanagurta) di daerah Teluk Jakarta mengalami fluktuasi sepanjang tahun. Sejak tahun 2002 hingga saat ini, ikan kembung lelaki (Rastrelliger kanagurta) menjadi salah satu ikan dominan yang tertangkap di daerah perairan Teluk Jakarta. Pelaku usaha perikanan kembung lelaki terus meningkatkan upayanya dalam pemanfaatan sumberdaya ini demi mendapatkan hasil tangkapan sebanyak-banyaknya.

Berdasarkan data statistik perikanan DKI Jakarta tahun 2002-2010, diketahui produksi ikan kembung lelaki yang didaratkan di PPI Kamal Muara cenderung menurun, sedangkan alat tangkap payang yang digunakan dalam operasi penangkapan ikan kembung lelaki secara umum meningkat jumlahnya seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data produksi dan upaya penangkapan ikan kembung lelaki tahun 2002 hingga 2010 di PPI Kamal Muara (Data Perikanan DKI Jakarta 2010)

Tahun Produksi (ton) Upaya (unit payang)

2002 9.28 71 2003 8.98 71 2004 11.24 76 2005 9.67 88 2006 10.60 110 2007 10.55 110 2008 7.66 134 2009 6.50 170 2010 11.68 175

Hal ini mengindikasikan bahwa di Teluk Jakarta terjadi gejala penurunan populasi sumberdaya ikan kembung lelaki yang disebabkan tangkap lebih (overfishing), dimana upaya tangkap yang digunakan dalam menangkap ikan semakin besar sehingga hasil tangkapannya menjadi lebih sedikit (prinsip bioekonomi).

Oleh karena itu maka dilakukan suatu studi dalam rangka pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap secara berkelanjutan, dimana dalam penelitian ini difokuskan pada kajian stok sumberdaya ikan kembung lelaki dengan batasan daerah penangkapan perairan Teluk Jakarta yang didaratkan di PPI Kamal Muara. Studi yang dilakukan diharapkan dapat menjawab beberapa permasalahan seperti bagaimana pola pertumbuhan dan tingkat mortalitas sumberdaya ikan kembung lelaki di perairan Teluk Jakarta. Selain itu studi ini juga diharapkan dapat menduga model pengelolaan perikanan kembung lelaki yang tepat berdasarkan nilai potensi lestari (MSY) dan upaya atau effort optimum dalam kegiatan

penangkapan sumberdaya ikan kembung lelaki diperairan Teluk Jakarta sehingga dapat ditentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan.

1.3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status stok ikan kembung lelaki melalui pendugaan beberapa parameter stok dibawah ini:

1) Mengetahui parameter dinamika populasi ikan kembung lelaki di perairan Teluk Jakarta seperti koefisien pertumbuhan von Bertalanffy, pola pertumbuhan, serta laju mortalitas dan eksploitasi.

2) Menduga tangkapan maksimum lestari atau MSY (Maximum Sustainable Yield) sumberdaya ikan kembung lelaki di perairan Teluk Jakarta.

3) Menentukan upaya optimum atau effort optimum dari kegiatan penangkapan sumberdaya ikan kembung lelaki di perairan Teluk Jakarta.

4) Menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) atau TAC (Total Allowable Catch) sumberdaya ikan kembung lelaki di perairan Teluk Jakarta.

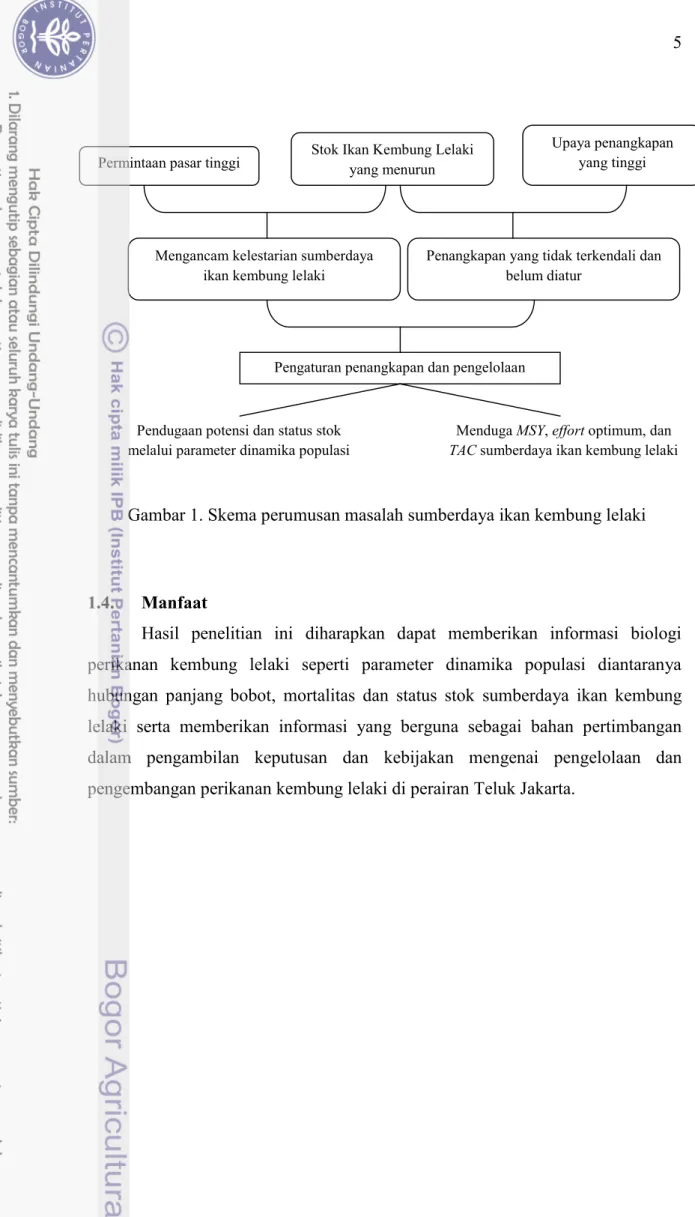

Berdasarkan Gambar 1, sumberdaya perikanan di kawasan Teluk Jakarta salah satunya merupakan sumberdaya ikan kembung lelaki. Permintaan pasar yang tinggi terhadap ikan kembung lelaki mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga mengakibatkan ancaman terhadap stok ikan kembung lelaki di Teluk Jakarta yang terlihat dalam Tabel 1, mengalami tren penurunan produksi. Ancaman terhadap stok ini diakibatkan oleh penangkapan yang belum terkendali dan belum teratur, sehingga mengakibatkan eksploitasi terhadap sumberdaya ikan kembung lelaki yang berlebihan. Berdasarkan asumsi diatas, perlu dilakukan rencana pengelolaan dan studi hasil tangkap perikanan kembung lelaki sehingga dihasilkan suatu dugaan serta informasi yang digunakan untuk pengelolaan sumberdaya ikan kembung lelaki di Teluk Jakarta kedepannya sehingga produktivitasnya tetap lestari di masa yang akan datang.

Gambar 1. Skema perumusan masalah sumberdaya ikan kembung lelaki

1.4. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi biologi perikanan kembung lelaki seperti parameter dinamika populasi diantaranya hubungan panjang bobot, mortalitas dan status stok sumberdaya ikan kembung lelaki serta memberikan informasi yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan mengenai pengelolaan dan pengembangan perikanan kembung lelaki di perairan Teluk Jakarta.

Permintaan pasar tinggi

Pengaturan penangkapan dan pengelolaan Stok Ikan Kembung Lelaki

yang menurun

Upaya penangkapan yang tinggi

Mengancam kelestarian sumberdaya

ikan kembung lelaki Penangkapan yang tidak terkendali danbelum diatur

Pendugaan potensi dan status stok

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Karakteristik Biologis dan Ekologis Ikan Kembung Lelaki (Rastrelliger kanagurta Cuvier 1817)

Ikan kembung lelaki (Rastrelliger kanagurta Cuvier 1817) menurut taksonominya diklasifikasikan sebagai berikut (Saanin 1984):

Filum : Chordata Subfilum : Vertebrata Kelas : Pisces Subkelas : Teleostei Ordo : Percomorphi Subordo : Scombroidea Famili : Scombridae Genus : Rastrelliger

Spesies : Rastrelliger kanagurta (Cuvier 1817)

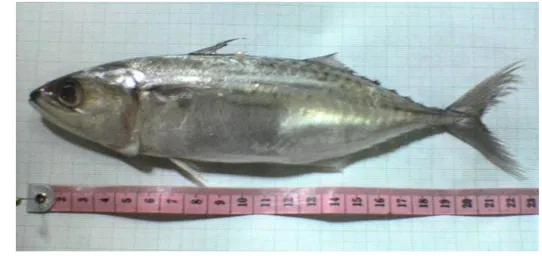

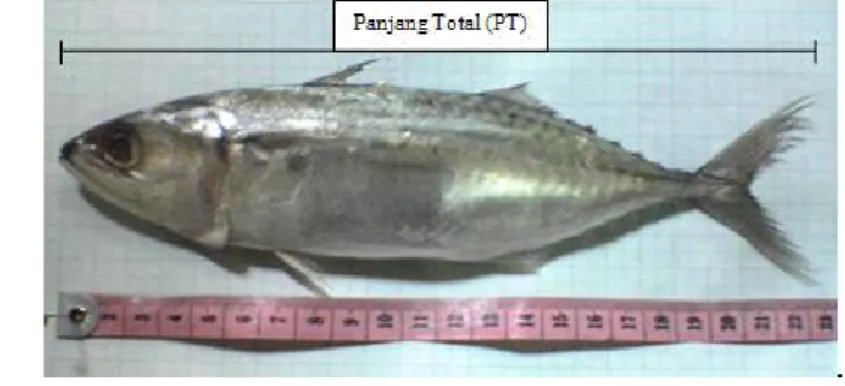

Gambar 2. Ikan Kembung Lelaki (Rastrelliger kanagurta Cuvier 1817) (Dokumentasi pribadi)

Ikan kembung (Rastrelliger spp) dapat dibedakan menjadi 3 spesies yaitu Rastrelliger kanagurta, Rastrelliger brachysoma, dan Rastrelliger neglectus (Collete & Nauen, 1983). Sedangkan ikan kembung di Teluk Jakarta terdiri dari 2

spesies yaitu ikan kembung lelaki atau banyar (Rastrelliger kanagurta) dan kembung perempuan (Rastrelliger brachysoma)(Sujastani 1974). Ikan kembung lelaki terdiri atas ikan-ikan jantan dan betina, dengan periode pemijahan di Teluk Jakarta dan Laut Jawa terjadi dalam dua periode yaitu musim timur mulai Juni, Juli, hingga Agustus dan periode musim barat pada Februari hingga April (Burhanuddin 1984).

Ikan kembung lelaki (Rastrelliger kanagurta) memiliki ciri-ciri morfologi sebagai berikut : kepala lebih panjang dibandingkan dengan tebal tubuh, rahang sebagian tersembunyi, tertutup oleh tulang lakrimal yang memanjang hingga tepi rongga mata, bukaan insang sangat panjang, terlihat ketika mulut sedang terbuka, memiliki kantung renang, memiliki sirip punggung pertama berjari-jari keras IX-XI; sirip punggung pertama berjari-jari lemah 13+5; finlet pada sirip anal 11-12+5; serta finlet pada sirip dada 19-22; V, 1+5.

Ikan kembung lelaki dalam keadaan hidup berwarna keemasan pada bagian punggung, sedangkan dalam keadaan mati berwarna garis kegelapan pada bagian punggung dan tanda hitam dekat batas bawah sirip dada; sirip punggung berwarna kekuningan dengan corak hitam, sirip ekor dan sirip dada berwarna kekuningan. Daerah penyebaran ikan kembung lelaki di perairan pantai Indonesia dengan konsentrasi terbesar di perairan Laut Jawa, Kalimantan, Sumatera Barat, dan Selat Malaka.

Ikan kembung lelaki hidup di perairan pantai dan tersebar di wilayah Indo-Pasifik barat dengan suhu perairan kurang lebih 170C. Ikan kembung lelaki

dewasa banyak ditemukan di lepas pantai dan pesisir yang dalam. Ikan ini memakan plankton dan biasa ditemukan bergerombol di kolom perairan.

Ikan kembung lelaki cenderung berenang mendekati permukaan air pada waktu malam hari dan pada siang hari turun ke lapisan yang lebih dalam. Gerakan vertikal ini dipengaruhi oleh gerakan harian plankton dan mengikuti perubahan suhu, faktor hidrografis dan salinitas air laut . Ikan kembung lelaki biasanya dijual dalam bentuk segar atau diproses menjadi ikan pindang dan ikan asin seperti peda yang lebih tahan lama. Ikan kembung lelaki yang masih kecil juga sering digunakan sebagai umpan hidup untuk memancing cakalang (Widyantoro 2009).

2.2. Alat Tangkap Ikan Kembung Lelaki

Alat tangkap ikan berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 merupakan sarana dan perlengkapan atau benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Ikan kembung lelaki dapat tertangkap menggunakan alat tangkap pukat udang (high opening bottomtrawl), pancing (handline), jaring insang (gill net), jaring angkat (lift net) dan pukat cincin (purse seine) (Moazzam et al. 2005).

Berdasarkan data yang diperoleh, payang merupakan alat tangkap yang dominan digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan kembung lelaki di PPI Kamal Muara (Instalasi Riset Perikanan Teluk PPI Kamal Muara, 2010). Alat tangkap jaring payang merupakan pukat kantong yang digunakan untuk menangkap ikan pelagis (pelagic fish).

Menurut Monintja (1991) in Irnawati (2004), jaring pada payang terdiri dari sebuah kantong berukuran besar, dua buah sayap, dua tali ris diujung sayap jaring, tali selambar, serta pelampung dan pemberat. Kantong merupakan satu kesatuan yang berbentuk menyerupai bangun kerucut, semakin ke arah ujung kantong jumlah mata jaring semakin berkurang dan ukuran mata jaringnya semakin kecil. Ikan hasil tangkapan akan terkumpul di bagian kantong ini. Semakin kecil ukuran mata jaring maka akan semakin kecil kemungkinan ikan meloloskan diri. Bentuk dan bagian-bagian alat tangkap payang dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Bentuk dan bagian-bagian pada alat tangkap payang (auxis.tripod.com/fishing.htm)

Spesifikasi alat tangkap payang yang digunakan oleh nelayan di PPI Kamal Muara adalah jaring berukuran panjang ±16 m dengan lebar ±10 m,

ukuran mata jaring bagian kantong mencapai 1 inchi – 3 inchi dan ukuran mata jaring bagian sayap 8 inchi, serta tali ris berjenis marlon pada bagian sayap sepanjang ±8 m. Jenis kapal yang dipakai untuk operasional alat tangkap ini adalah perahu motor dengan ukuran 5-6 GT.

2.3. Hubungan Panjang Bobot

Dalam perhitungan untuk menduga suatu pertumbuhan terdapat dua model yang dapat digunakan yaitu model yang berhubungan dengan bobot dan model yang berhubungan dengan panjang (Effendie 1979). Model-model tersebut menggunakan persamaan matematik untuk menggambarkan suatu pertumbuhan.

Analisis pola pertumbuhan menggunakan data panjang bobot. Persamaan hubungan panjang bobot ikan yang dihasilkan dari perhitungan dimanfaatkan untuk menjelaskan pola pertumbuhannya. Bobot dapat dianggap sebagai suatu fungsi dari panjang. Hubungan panjang bobot ikan sebagai pangkat tiga dari panjangnya. Dengan kata lain hubungan ini dapat dimanfaatkan untuk menduga bobot melalui panjang (Effendie 1979).

Effendie (2002) menjelaskan bahwa jika nilai panjang dan bobot diplotkan dalam suatu gambar maka akan didapatkan persamaan W = aLb. Hasil analisis

hubungan panjang bobot akan menghasilkan suatu nilai konstanta (b) yaitu harga pangkat yang menunjukkan pola pertumbuhan ikan. Ikan yang memiliki pola pertumbuhan isometrik (b=3), pertambahan panjangnya seimbang dengan pertambahan bobot. Sebaliknya pada ikan dengan pola pertumbuhan allometrik (b≠3), pertambahan panjang tidak seimbang dengan pertambahan bobot. Pola pertumbuhan allometrik positif (b>3) menyatakan pertambahan bobot lebih cepat dibandingkan pertambahan panjang. Sedangkan pertumbuhan allometrik negatif (b<3) menyatakan pertambahan panjang lebih cepat dibandingkan pertambahan bobot.

2.4. Sebaran Frekuensi Panjang

Dalam melakukan pendugaan stok suatu spesies ikan digunakan masukan berupa data komposisi umur. Menurut Sparre & Venema (1999) in Ruth (2011),

bagian tubuh ikan berupa sisik dan otolith pada bagian kepala ikan memiliki lingkaran-lingkaran tahunan yang digunakan sebagai metode untuk menghitung data komposisi umur pada perairan beriklim sedang. Lingkaran yang terbentuk pada sisik dan otolith pada ikan disebabkan oleh fluktuasi yang kuat dalam berbagai kondisi lingkungan perairan dari musim panas ke musim dingin serta sebaliknya.

Tujuan analisis data berdasarkan sidik frekuensi panjang digunakan untuk menentukan umur terhadap kelompok-kelompok panjang tertentu. Analisis tersebut bermanfaat dalam pemisahan suatu distribusi frekuensi panjang yang kompleks ke dalam sejumlah kelompok ukuran (Sparre & Venema 1999 in Ruth 2011).

Menurut Pauly (1984), fungsi sidik frekuensi panjang adalah menentukan umur dan membandingkan pada metode lain yang menggunakan struktur kompleks. Setelah komposisi umur diketahui melalui sidik frekuensi panjang, selanjutnya parameter pertumbuhan dapat ditentukan dengan metode estimasi yang sesuai. Metode berbasis panjang selain digunakan untuk menduga parameter pertumbuhan juga dapat digunakan unruk menduga mortalitas total dari hasil tangkapan yang dilinierkan (King 1995).

2.5. Pertumbuhan

Effendie (2002) menyatakan pertumbuhan suatu individu merupakan pertambahan bobot atau panjang dalam satuan waktu, sedangkan pertumbuhan dalam suatu populasi dinyatakan dengan penambahan jumlah individu. Namun jika ditelaah lebih lanjut, pertumbuhan merupakan proses biologis yang kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang selanjutnya dibagi menjadi dua bagian besar yaitu faktor dalam dan faktor luar.. Faktor dalam umumnya adalah faktor yang sulit dikontrol, antara lain keturunan, parasit, dan penyakit. Sedangkan faktor luar yang paling mempengaruhi pertumbuhan adalah makanan dan suhu perairan.

Pada perairan tropis, makanan merupakan faktor yang lebih penting daripada suhu perairan (Effendie 2002). Ada beberapa metode yang umum digunakan untuk menduga parameter-parameter pertumbuhan (K=koefisien

pertumbuhan; L∞ = panjang asimtotik; t0= umur ikan ketika panjangnya sama

dengan nol), yaitu plot Gulland & Holt, plot Ford Walford, metode Chapman, dan plot von Bertalanffy.

Studi tentang pertumbuhan pada dasarnya merupakan penentuan ukuran badan sebagai suatu fungsi umur (Ruth 2011). Umur secara teoritis ikan pada saat panjang sama dengan nol, dapat diduga secara terpisah menggunakan persamaan empiris Pauly (Pauly 1983 in Lelono 2007). Menurut Ambarini (1997) persamaan pertumbuhan ikan kembung lelaki di Teluk Jakarta Lt = 27,5 (1-e 0,53(t-0,32)). Nilai

b (koefisien regresi) yang didapat sebesar 2,3221. Nilai ini lebih kecil dibandingkan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Laut Jawa sebesar 3,193. Faktor yang mempengaruhi diantaranya faktor lingkungan seperti suhu perairan.

2.6. Mortalitas dan Laju Eksploitasi

Banyak faktor yang berperan di suatu lingkungan perairan sehingga menyebabkan berkurangnya kesempatan hidup individu ikan dalam suatu populasi. Pada suatu stok yang telah dieksploitasi perlu untuk membedakan mortalitas akibat penangkapan dan mortalitas alami. Laju mortalitas total (Z) adalah hasil penjumlahan laju mortalitas penangkapan (F) dan laju mortalitas alami (M) (King 1995).

Mortalitas alami merupakan mortalitas yang disebabkan oleh pemangsaan, penyakit, stress, pemijahan, kelaparan dan usia tua (Sparre & Venema 1999). Menurut Beverton & Holt (1957), predasi merupakan faktor eksternal yang umum sebagai penyebab mortalitas alami. Nilai laju mortalitas alami berkaitan dengan nilai parameter pertumbuhan von Bertalanffy, yaitu K (koefisien pertumbuhan) dan L∞ (panjang maksimum teoritis suatu jenis ikan). Ikan yang pertumbuhannya cepat (nilai koefisien pertumbuhan (K) tinggi) memiliki laju mortalitas alami (M) yang tinggi dan sebaliknya. Mortalitas alami berhubungan dengan L∞, karena pemangsa bagi ikan berukuran besar lebih sedikit dari ikan kecil yang lebih mudah dimangsa jenis ikan lain. Menurut Pauly (1980) in Sparre & Venema (1999), berdasarkan penelitiannya terhadap 175 stok ikan yang berbeda, faktor lingkungan yang mempengaruhi nilai M adalah suhu rata-rata perairan selain faktor panjang maksimum (L∞) dan laju pertumbuhan. Sedangkan mortalitas

penangkapan adalah mortalitas yang terjadi akibat adanya aktivitas penangkapan oleh manusia (Sparre & Venema 1999).

Laju eksploitasi (E) didefinisikan sebagai bagian suatu kelompok umur yang akan ditangkap selama ikan tersebut hidup. Oleh karena itu laju eksploitasi juga dapat diartikan sebagai jumlah ikan yang ditangkap dibandingkan dengan jumlah total ikan yang mati karena semua faktor, baik faktor alami maupun faktor penangkapan (Pauly 1984). Gulland (1971) in Pauly (1984) menduga bahwa dalam stok yang dieksploitasi optimal maka laju mortalitas penangkapan (F) sama dengan laju mortalitas alami (M) atau laju eksploitasi (E) sama dengan 0,5. Penentuan laju eksploitasi merupakan salah satu faktor yang perlu diketahui untuk menentukan kondisi sumberdaya perikanan dalam pengkajian stok ikan (King 1995).

2.7. Model Surplus Produksi

Model surplus produksi didasarkan pada asumsi bahwa CPUE merupakan fungsi dari f, baik bersifat linear seperti pada model Schaefer maupun bersifat eksponensial seperti pada model Fox. Dalam model surplus produksi Schaefer mengasumsikan bahwa kenaikan bersih biomassa adalah fungsi dari besarnya populasi (Atmadja et al. 2003).

Tujuan penggunaan model surplus produksi adalah untuk menentukan tingkat upaya optimum (biasa disebut fMSY atau effort MSY), yaitu suatu

upaya yang dapat menghasilkan suatu hasil tangkapan maksimum lestari tanpa mempengaruhi produktivitas stok secara jangka panjang, yang biasa disebut hasil tangkapan maksimum lestari (Maximum Sustainable Yield / MSY) (Sparre & Venema 1999). Dari model ini dapat diperoleh estimasi besarnya kelimpahan (biomassa) dan estimasi potensi dari suatu jenis atau kelompok jenis (species group) sumberdaya ikan (Widodo & Nurhakim 1998).

Pada kondisi dimana perikanan tangkap berkembang secara bertahap, populasi ikan membutuhkan waktu penyesuaian terhadap tekanan alat tangkap yang semakin bertambah. Periode waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan tidak pernah diketahui. Hasil penelitian terakhir mendapatkan bahwa banyak stok ikan sudah mengalami penurunan secara terus menerus sejak

pertama kali ditangkap, dan populasi ikan berkurang 80% dalam 15 tahun sejak pertama kali dieksploitasi (Myers & Worm, 2003 in Wiadnya et al. 2009). Implikasinya adalah bahwa banyak stok populasi ikan yang tidak pernah mencapai kondisi keseimbangan.

Model surplus produksi merupakan model yang sangat sederhana dengan biaya yang relatif murah (Widodo & Nurhakim 1998). Model ini dikatakan sederhana karena data yang diperlukan sangat sedikit, sebagai contoh tidak perlu menentukan kelas umur sehingga dengan demikian tidak perlu penentuan umur dan hanya memerlukan data tentang hasil tangkapan atau produksi yang biasanya tersedia di setiap tempat pendaratan ikan, dan upaya penangkapan (Sparre & Venema 1999).

Selain itu, model ini dikatakan murah biayanya karena dalam penggunaan model ini biaya yang dikeluarkan lebih sedikit bila dibandingkan dengan model lain seperti dengan penggunaan trawl dan echosounder yang tergolong sangat mahal karena pelaksanaan kegiatan tersebut harus menggunakan kapal riset khusus, sehingga jumlah dana yang harus dikeluarkan untuk mengkaji seluruh perairan sangat besar (Wiyono 2005). Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa model surplus produksi banyak digunakan di dalam estimasi stok ikan di perairan tropis.

Model surplus produksi dapat diterapkan bila data hasil tangkapan total (berdasarkan spesies), hasil tangkapan per unit upaya (catch per unit effort/CPUE) atau per spesies, atau CPUE berdasarkan spesies dan upaya penangkapannya dalam beberapa tahun tersedia (Sparre & Venema 1999). Namun jumlah upaya penangkapan yang dapat menggambarkan upaya yang benar-benar efektif dan bukan sekedar nominal amat sulit ditentukan.

Oleh sebab itu penggunaan model ini memerlukan kehati-hatian dan didukung dengan berbagai informasi tambahan dan validasi dengan menggunakan beberapa metode lain. Model ini dapat dipergunakan dalam menganalisis sumberdaya pelagis besar, pelagis kecil, udang dan krustasea lainnya, serta moluska (Widodo & Nurhakim 1998).

Persyaratan untuk analisis model surplus produksi adalah sebagai berikut (Sparre & Venema 1999):

(1) Ketersediaan ikan pada tiap-tiap periode tidak mempengaruhi daya tangkap relatif

(2) Distribusi ikan menyebar merata

(3) Masing-masing alat tangkap menurut jenisnya mempunyai kemampuan tangkap yang seragam.

Asumsi yang digunakan dalam model surplus produksi menurut Sparre &Venema (1999) adalah :

(1) Asumsi dalam keadaan ekuilibrium

Pada keadaan ekuilibrium, produksi biomassa per satuan waktu adalah sama dengan jumlah ikan yang tertangkap (hasil tangkapan per satuan waktu) ditambah dengan ikan yang mati karena keadaan alam.

(2) Asumsi biologi

Alasan biologi yang mendukung model surplus produksi telah dirumuskan dengan lengkap oleh Ricker (1975) in Sparre & Venema (1999) sebagai berikut :

a. Menjelang densitas stok maksimum, efisiensi reproduksi berkurang, dan sering terjadi jumlah rekrut lebih sedikit daripada densitas yang lebih kecil. Pada kesempatan berikutnya, pengurangan dari stok akan meningkatkan jumlah rekrutmen.

b. Bila pasokan makanan terbatas, makanan kurang efisien dikonversikan menjadi daging oleh stok yang besar daripada oleh stok yang lebih kecil. Setiap ikan pada suatu stok yang besar masing-masing memperoleh makanan lebih sedikit; dengan demikian dalam fraksi yang lebih besar makanan hanya digunakan untuk mempertahankan hidup, dan dalam fraksi yang lebih kecil digunakan untuk pertumbuhan

c. Pada suatu stok yang tidak pernah dilakukan penangkapan terdapat kecenderungan lebih banyak individu yang tua dibandingkan dengan stok yang telah dieksploitasi

(3) Asumsi terhadap koefisien kemampuan menangkap

Pada model surplus produksi diasumsikan bahwa mortalitas penangkapan proporsional terhadap upaya. Namun demikian upaya ini tidak selamanya benar, sehingga kita harus memilih dengan benar upaya

penangkapan yang benar-benar berhubungan langsung dengan mortalitas penangkapan. Suatu alat tangkap (baik jenis maupun ukuran) yang dipilih adalah yang mempunyai hubungan linear dengan laju tangkapan.

2.8. Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan

Bila penangkapan ikan lebih banyak dibandingkan kemampuan ikan memijah, maka wilayah laut tersebut akan miskin secara sumberdaya. Hal ini dikenal sebagai kondisi upaya tangkap lebih (overfishing). Sehubungan dengan hal itu terdapat analisis Total Allowable Catch (TAC) atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) dan Maximum Sustainable Yield (MSY) atau jumlah maksimum tangkapan lestari (Poernomo 2009).

Analisis surplus produksi juga dapat menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (Total Allowable Catch/TAC) dan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan (TP). Besarnya TAC biasanya dihitung berdasarkan nilai tangkapan maksimum lestari atau MSY (Maximum Sustainable Yield) suatu sumberdaya perikanan yang perhitungannya didasarkan atas berbagai pendekatan atau metode (Boer & Aziz 1995). Jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB/TAC) adalah 80% dari potensi maksimum lestarinya (MSY).

Akan tetapi manajemen perikanan menganut azas kehati-hatian (Precautionary approach), maka TAC ditetapkan sebesar 80% dari potensi tersebut (Atmaji 2007).

2.9. Pengelolaan Perikanan

Menurut Boer & Aziz (2007), pengelolaan sumberdaya perikanan bertujuan demi tercapainya kesejahteraan para nelayan, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, penghasil devisa serta mengetahui porsi optimum pemanfaatan oleh armada penangkapan ikan. Selain itu pengelola perikanan memiliki tugas untuk menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan berdasarkan tangkapan maksimum lestari. Pendekatan yang umum digunakan dalam studi pengelolaan sumberdaya perikanan adalah pendekatan struktural atau analitik yaitu pendekatan dengan cara menjelaskan sistem sumberdaya

perikanan melalui komponen-komponen yang membentuk sistem tersebut. Komponen-komponen tersebut adalah rekrutmen, pertumbuhan dan mortalitas.

Pendekatan secara struktural cukup ideal namun berbiaya termahal serta membutuhkan waktu yang cukup lama, dimana untuk dapat memahami setiap komponen diperlukan penelitian khusus yang beragam, mulai dari aspek biologi hingga aplikasi model-model kuantitatif sebagai alat bantu studi. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan global yang menjelaskan sistem sumberdaya perikanan tanpa memperhatikan komponen yang membentuknya, melainkan berdasarkan data maupun informasi yang paling mudah dikumpulkan, seperti data tangkapan, upaya tangkap, produksi dan nilai produksi serta informasi lain yang diperoleh melalui sistem pelaporan kegiatan armada perikanan di pelabuhan, tempat pelelangan ikan atau tempat lain yang telah ditentukan (Boer & Aziz 2007).

Tujuan utama pengelolaan perikanan adalah untuk menjamin produksi yang berkelanjutan dari waktu ke waktu dari berbagai stok ikan (resource conservation), terutama melalui berbagai tindakan pengaturan (regulations) dan pengayaan (enhancement) yang meningkatkan kehidupan sosial nelayan dan sukses ekonomi bagi industri yang didasarkan pada stok ikan (Widodo & Suadi 2002).

Dalam pengelolaan perikanan sangat sulit untuk mengatur dan merubah kondisi yang telah ada sehingga upaya yang mungkin dilakukan adalah hanya berupa pembatasan seperti tidak mengijinkan perahu penangkap baru yang akan masuk ke perairan serta membatasi jumlah tangkapan nelayan tanpa mengurangi jumlah perahu nelayan yang telah ada saat ini. Menurut Widodo & Suadi (2006), proses penipisan stok sering dibarengi dengan lima kombinasi yaitu penurunan produktivitas perikanan atau hasil tangkapan per unit upaya penangkapan (CPUE), penurunan hasil tangkapan total yang didaratkan, penurunan bobot rata-rata ikan, perubahan dalam struktur umur populasi ikan (ukuran, umur), serta perubahan komposisi spesies ikan (ekologi perikanan).

Pengelolaan perikanan harus ditentukan melalui beberapa tahap diantaranya tahap awal, saat produksi ikan masih berada di bawah nilai

tangkapan maksimum lestari (MSY), maka kebijakan harus ditujukan terutama untuk mendorong perkembangan perikanan. Setelah batas kemampuan (potensi, daya dukung) dari stok ikan telah tercapai (MSY), laju perkembangan penangkapan ikan mulai dikurangi. Selanjutnya ketika nilai tangkapan berada di atas ambang nilai MSY, semua kebijakan akan lebih bersifat sebagai usaha pembatasan (Widodo & Suadi 2006).

3. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu

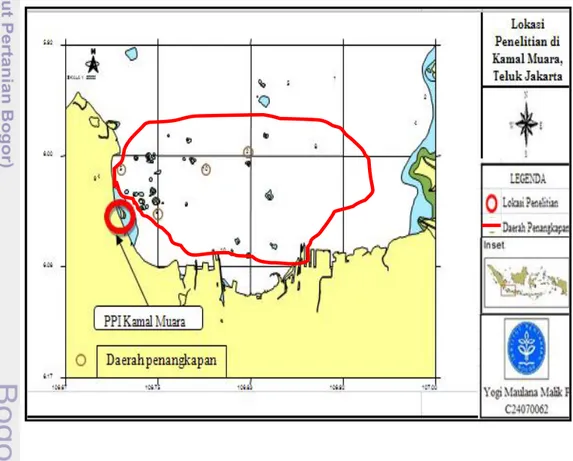

Penelitian ini dilaksanakan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Pengambilan dan pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Desember 2010 hingga Februari 2011. Data primer diperoleh dari pengambilan contoh yang dilakukan secara acak terhadap jenis ikan kembung lelaki (Rastrelliger kanagurta) yang hanya tertangkap di perairan Teluk Jakarta dan di daratkan di PPI Kamal Muara, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Pengambilan ikan contoh dilakukan dengan interval waktu pengambilan dua minggu selama tiga bulan. Berikut ini disajikan peta lokasi penangkapan ikan kembung lelaki (Rastrelliger kanagurta) di Teluk Jakarta pada Gambar 4.

3.2. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan selama penelitian disajikan dalam gambar 5. :

Ember Timbangan digital Penggaris & meteran jahit

Kamera digital Alat bedah ikan Wadah

Gambar 5. Alat yang digunakan selama penelitian

Bahan yang digunakan ialah ikan kembung lelaki yang didaratkan di PPI Kamal Muara, data statistik hasil tangkapan serta upaya hasil tangkapan nelayan PPI Kamal Muara.

3.3. Pengumpulan Data 3.3.1. Data primer

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Data primer diperoleh dari pengambilan contoh yang dilakukan secara acak terhadap jenis ikan kembung lelaki (Rastrelliger kanagurta) yang hanya tertangkap di perairan Teluk Jakarta dan di daratkan di PPI Kamal Muara. Pengambilan ikan contoh dilakukan dengan interval waktu pengambilan dua minggu selama kurun waktu tiga bulan terhitung sejak Desember 2010 hingga

Februari 2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran panjang dan bobot untuk menduga pertumbuhan populasi dan pola pertumbuhan individu ikan kembung lelaki di Teluk Jakarta.

Menurut Lagler (1977), untuk memperoleh hasil yang baik dalam penggunaan metode frekuensi panjang maka jumlah contoh yang digunakan harus banyak. Panjang ikan kembung lelaki yang diukur adalah panjang total.

Gambar 6. Skema karakter morfometrik yang diukur pada ikan kembung lelaki (Rastrelliger kanagurta)

Panjang total adalah panjang ikan yang diukur mulai dari ujung terdepan bagian kepala sampai ujung terakhir bagian ekornya (Effendie 1979). Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan penggaris panjang 30 cm dengan skala terkecil 1 mm. Sedangkan bobot ikan kembung lelaki yang ditimbang adalah bobot basah total. Bobot basah total adalah bobot total jaringan tubuh ikan dan air yang terdapat di dalamnya. Dalam hal ini digunakan timbangan digital yang mempunyai skala terkecil 1 gram. Pengukuran bobot basah total merupakan cara pengukuran bobot yang paling mudah dilakukan di lapangan (Busacker et al. 1990).

Data primer lain yang dikumpulkan diantaranya dari kapal perikanan yang menangkap ikan kembung lelaki. Data primer tersebut antara lain unit penangkapan (pemilik, mesin, kapal, nelayan atau ABK (anak buah kapal) dan alat tangkap), operasional penangkapan, serta daerah penangkapan.

3.3.2. Data sekunder

Data sekunder meliputi data kapal perikanan, alat tangkap nelayan PPI Kamal Muara, kapasitas dan nilai produksi perikanan kembung lelaki, dan keadaan umum daerah Teluk Jakarta. Data tersebut diperoleh dari hasil studi pustaka serta arsip milik Balai Riset Perikanan Laut PPS Nizam Zachman Kotamadya Jakarta Utara, Instalasi Riset Perikanan Teluk PPI Kamal Muara, serta Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.

3.4. Analisis Data 3.4.1. Identifikasi spesies

Ikan kembung lelaki hasil pengambilan contoh yang diperoleh dari PPI Kamal Muara selanjutnya diidentifikasi jenisnya menggunakan buku identifikasi ikan yang dilakukan di laboratorium Biologi Makro Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Identifikasi yang dilakukan dengan cara mengamati morfologi tubuh ikan dari ujung kepala hingga ekor ikan.

3.4.2. Sebaran frekuensi panjang

Data panjang total ikan kembung lelaki yang diperoleh dari pengambilan contoh di PPI Kamal Muara kemudian dilakukan analisis sebaran frekuensi panjang. Proses yang dilakukan dalam analisis data fekuensi panjang ikan yaitu:

a. Menentukan jumlah selang kelas b. Menentukan lebar selang kelas

c. Menentukan frekuensi kelas dan memasukan frekuensi masing-masing kelas dengan memasukkan panjang dan tiap ikan contoh pada selang kelas yang telah ditentukan sebelumnya.

Setelah diketahui sebaran frekuensi panjang ikan yang telah ditentukan dalam selang kelas panjang yang sama, kemudian diplotkan dalam sebuah grafik. Dalam sebaran frekuensi panjang yang telah diplotkan dalam grafik tersebut dapat diduga pergeseran sebaran kelas panjang setiap pengambilan contoh, yang

menggambarkan jumlah kelompok umur (cohort) yang ada dan perubahan posisi ukuran panjang kelompok umur yang sama.

3.4.3. Identifikasi kelompok ukuran

Analisis frekuensi panjang dilakukan untuk pendugaan kelompok ukuran. Menurut Gayanilo, et al (1994), data frekuensi panjang dapat dianalisis dengan menggunakan metode NORMSEP (Normal Separation) yang dikemas dalam paket program FiSAT II (FAO-ICLARM Stock Asessment Tool) sehingga menghasilkan sebaran frekuensi panjang yang dikelompokkan kedalam beberapa kelompok umur dengan asumsi menyebar normal, masing-masing dicirikan oleh rata-rata panjang dan simpangan baku.

Menurut Boer (1996) in Chaira (2010), jika fi adalah frekuensi ikan dalam kelas panjang ke-i (i = 1, 2, …, N), μj adalah rata-rata panjang kelompok umur

ke-j, σj adalah simpangan baku panjang kelompok umur ke-j (j= 1, 2, …, G),

maka fungsi objektif yang digunakan untuk menduga {μj, σj, pj} adalah fungsi kemungkinan maksimum (maximum likehood function) dengan persamaan sebagai berikut:

G j j ij N i i q p f L 1 1 log (1) Sedangkan 2 ) ( 2 1 exp 2 1 j j i x ij j q yang merupakan fungsi kepekatan sebaran

normal dengan nilai tengah μj dan simpangan baku σj.xiadalah titik tengan kelas

panjang ke-i. Fungsi objektif L ditentukan dengan cara mencari turunan pertama L masing-masing terhadap μj, σj, dan pj sehingga diperoleh dugaan rata-rata yang akan digunakan untuk menduga parameter pertumbuhan.

3.4.4. Hubungan panjang bobot

Menurut Effendie (2002) in Chaira (2010), bobot dapat dianggap sebagai suatu fungsi dari panjang. Hubungan panjang dan bobot hampir mengikuti hukum

kubik yaitu bahwa bobot ikan setara dengan pangkat tiga panjangnya. Namun sebenarnya untuk menganalisis hubungan panjang bobot ikan kembung lelaki digunakan rumus yang umum sebagai berikut:

W = a Lb (2)

dengan W adalah bobot, L adalah panjang, a adalah konstanta dan b adalah penduga pola hubungan panjang dan bobot. Rumus umum tersebut bila ditansformasikan ke dalam logaritma, akan diperoleh persamaan Log W = Log a + b Log L, yaitu persamaan linier (Gambar 7).

Gambar 7. Hubungan panjang dan bobot pada ikan

Untuk mendapatkan parameter a dan b, digunakan analisis regresi dengan Log W sebagai y dan Log L sebagai x, maka akan didapatkan persamaan regresi :

y

i=ß

0+ ß

1x

i+ ε

iatau Y

i= b

0+b

1x

(3)konstanta b diduga dengan b1 dan konstanta a diduga dengan 10b0. Sedangkan

menurut Dowdy et al. (2004) in Chaira (2010), b1dan b0masing-masing dihitung

dengan:

b

1=

∑ ∑ ∑∑ ^ – ∑ (4)

b0= y – b1 x (5)

H0 : ß1= 3, hubungan panjang dengan bobot adalah isometrik.

H1 : ß1≠3, hubungan panjang dengan bobot adalah allometrik.

Pola pertumbuhan allometrik terdiri dari dua macam, yaitu allometrik positif, jika b>3 (pertambahan bobot lebih cepat daripada pertambahan panjang) dan allometrik negatif, jika b<3 (pertambahan panjang lebih cepat daripada pertambahan bobot). Adapun statistik uji yang digunakan adalah:

1 0 1 sb b b thitung (6) sb1adalah simpangan baku dugaan b1atau b yang dihitung dengan :

sb

1=

^∑ (∑ )^ (7)

Sedangkan s2 adalah kuadrat tengah sisa sebagai penduga σ2, yang dapat dihitung

dengan :

s

2=

[∑ ^ – ∑ [ ∑ – ∑ ∑ (8)Untuk mengetahui pola pertumbuhan ikan pada selang kepercayaan 95% bandingkan dengan nilai thitungdengan nilai ttabel, sehingga kaidah keputusan yang

diambil adalah jika thitung < ttabel, tolak hipotesis nol (H0) atau pola pertumbuhan

bersifat allometrik, dan jika thitung >ttabel, gagal tolak hipotesis nol (H0) atau pola

pertumbuhan bersifat allometrik.

3.4.5. Pendugaan L∞, K dan t0

Pertumbuhan panjang ikan dapat dinyatakan dengan model von Bertalanffy sebagai berikut (Sparre & Venema 1999).

Lt adalah panjang ikan pada saat umur ke-t (millimeter), L∞ adalah panjang

maksimum teoritis (panjang asimtotik), K adalah koefisien pertumbuhan (per tahun), t0adalah umur teoritis pada saat panjang sama dengan nol (tahun).

Koefisien pertumbuhan (K) dan L∞ dapat diduga dengan menggunakan metode plot Ford-Walford, dan nilai t0diperoleh dengan menggunakan persamaan

Pauly. Penurunan plot Ford Walford didasarkan pada persamaan pertumbuhan Von Bertalanffy dengan t0sama dengan nol, maka persamaanya sebagai berikut:

) exp 1 ( [ k(t t0)] t L L (10) )] [ exp Kt L L ) exp[ Kt] t L L L (11)

Selanjutnya perbedaan dua panjang ikan suksesif :

) exp 1 ( ) exp 1 ( [ ( 1)] [ ] 1 t k t Kt t L L L L ) (exp ) (exp[ k(t 1)] L [ Kt] L ) exp 1 ( exp[ kt] [ K] L (12)

Jika persamaan (10) didistribusikan ke persamaan (12) diperoleh persamaan :

) exp 1 )( ( [ ] 1 t t K t L L L L ) exp ) exp 1 ( [ ] [ K] t t k L L L ) exp ) exp 1 ( [ ] [ ] 1 k t K t L L L (13)

Persamaan (12) merupakan bentuk persamaan linear antara Lt (sumbu x) di

plotkan terhadap Lt+1(sumbu y) sedemikian sehingga memilki kemiringan (slope)

(b) = (b)exp[K] dan intersep (a) L (1 exp[ K ])

. Lt dan Lt+1 merupakan

panjang ikan pada saat t dan t+1 yaitu panjang ikan yang dipisahkan oleh interval waktu yang konstan (Pauly 1984). Umur secara teoritis ikan pada saat panjang sama dengan nol dapat di duga secara terpisah menggunakan persamaan empiris pauly (Pauly 1984) sebagai berikut :

Log (-t0) = 0,3922-0,2752 (Log L∞) – 1,038 (Log K) (14)

3.4.6. Laju eksploitasi dan mortalitas

Laju mortalitas (alami dan penangkapan) populasi ikan dapat digunakan untuk menduga tingkat eksploitasi ikan tersebut di suatu perairan. Menurut Aziz (1989), terdapat dua pendekatan dasar untuk menghitung laju mortalitas; pertama ialah laju mortalitas tahunan, yaitu suatu pendugaan laju mortalitas yang mencakup suatu periode tertentu. Kesulitan pendekatan ini adalah dalam hal pemisahan nilai mortalitas tahunan ke dalam bagian-bagian dari mortalitas akibat penangkapan dan penyebab alamiah. Kedua ialah laju mortalitas seketika (Z) yang diturunkan melalui teori kalkulus dan dapat dipisahkan dengan mudah ke dalam komponen penangkapan dan komponen alamiah.

Mortalitas total ialah jumlah semua kematian dalam populasi akibat penangkapan (F) dan alami (M), secara matematika dirumuskan menjadi Z = F+M (Effendie, 1979). Laju mortalitas total (Z) diduga dengan kurva tangkapan yang dilinearkan berdasarkan data komposisi panjang (Sparre & Venema 1999) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah 1 : Mengkonversikan data panjang ke data umur dengan menggunakan turunan model von Bertalanffy.

L L Ln K t L t( ) 0 1 1 (15)

Langkah 2 : Menghitung waktu yang diperlukan oleh rata-rata ikan untuk tumbuh dari panjang L1ke L2(Δt)

2 1 1 2) ( ) 1 ( L L L L Ln K L t L t t (16) Langkah 3 : Menghitung (t + Δt / 2) L L L Ln K t L L t 2 1 1 2 2 0 1 2 1 (17)

Langkah 4 : Menurunkan kurva hasil tangkapan (C) yang dilinierkan yang dikonversikan ke panjang 2 * ) ( ) , ( 1 2 2 1 2 1 c Z tL L L L t L L c Ln (18)

Model di atas adalah bentuk model linear dengan kemiringan (b)=-Z . Untuk laju mortalitas alami (M) diduga dengan menggunakan rumus empiris Pauly (1980) in Sparre & Venema (1999) sebagai berikut.

Ln M = -0,0152-0,279*Ln L∞+ 0,6543*Ln K+ 0,463*Ln T

M = e(-0,0152-0,279*Ln L∞+ 0,6543*Ln K+ 0,463*Ln T ) (19)

Keterangan :

M : Mortalitas alami

L∞ : Panjang asimtotik pada model pertumbuhan von Bertalanffy K : Koefisien pertumbuhan pada model pertumbuhan von Bertalanffy T : Rata-rata suhu permukaan air (0C)

Laju mortalitas penangkapan (F) ditentukan dengan :

F = Z-M (20)

Laju eksploitasi (E) ditentukan dengan membandingkan laju mortalitas penangkapan (F) dengan laju mortalitas total (Z) (Pauly 1984) :

Z F M F F E (21)

Laju mortalitas penangkapan (F) atau laju eksploitasi optimum menurut Gulland (1971) in Pauly (1984) adalah:

M

3.4.7. Metode surplus produksi

Tingkat upaya optimum (fMSY) dan hasil tangkapan optimum (MSY) dari

unit penangkapan dapat diketahui melalui persamaan berikut (King 1995) : (1) Hubungan antara CPUE dengan upaya penangkapan (f),

CPUE = a+bf (23)

(2) Hubungan antara hasil tangkapan (C) dengan upaya penangkapan (f),

C = af + bf2 (24)

(3) Upaya penangkapan optimum (fMSY) diperoleh dengan cara

menyamakan turunan pertama hasil tangkapan (C) terhadap upaya penangkapan (f) dengan nol:

C = af + bf2

C’= a + 2bf C’= 0

a = -2bf fMSY= -a/2b (25)

(4) Maximum Sustainable Yield (MSY) merupakan hasil tangkapan optimum diperoleh dengan mensubtitusikan nilai upaya penangkapan optimum, (fMSY) ke persamaan di atas sehingga,

C = af + bf2

CMSY= (a) fMSY+ (b) fMSY2

MSY = -a2/4b (26)

Perumusan di atas dikenal dengan model Schaefer. Pada model ini didapatkan gambaran pengaruh dari upaya penangkapan (f) terhadap hasil tangkapan per unit upaya penangkapan (CPUE). Selanjutnya untuk mendapatkan nilai konstanta a dan b pada rumus di atas digunakan analisis regresi linear. Model berikutnya yang digunakan dalam metode surplus produksi adalah model alternatif Fox. Model ini menghasilkan garis lengkung bila Y/f secara langsung diplot terhadap upaya (f), akan tetapi bila Y/f diplot dalam bentuk

logaritma terhadap upaya maka akan menghasilkan garis lurus. Adapun perumusan model Fox sebagai berikut (King 1995).

Y = f (ea+bf) (27)

MSY dapat dicapai pada saat dy/df = 0, sehingga : Y’ = ea+bf+ f b ea+bf= 0

(1+f b) (ea+bf) = 0 jadi fMSY= - (28)

Untuk mendapatkan MSY, maka fMSY dimasukkan ke dalam persamaan (27)

sehingga :

MSY = (- ) (ea-1) (29)

Analisis surplus produksi juga dapat menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (Total Allowable Catch/TAC). Jumlah tangkapan yang diperbolehkan (TAC) adalah 80% dari tangkapan maksimum lestarinya (Maximum Sustainable Yield/MSY) sebagai prinsip manajemen perikanan yang mengandung azas kehati-hatian.

TAC = 80% x MSY (30)

Keterangan :

TAC : Total Allowable Catch MSY : Maximum Sustainable Yield

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

4.1.1. Kondisi perairan Teluk Jakarta

Teluk Jakarta terletak di utara kota Jakarta dengan luas teluk 285 km2, dengan garis pantai sepanjang 33 km, dan rata-rata kedalaman 15 meter. Di daratan Jakarta terdapat 13 sungai dengan total debit air rata-rata 112,7 m3/detik yang mengalir ke Teluk Jakarta. Di Teluk Jakarta bermuara 13 sungai,

diantaranya 9 muara sungai yang besar dari arah barat ke timur yaitu Muara Kamal, M. Cengkareng, M. Angke, M. Karang, M. Ancol, M. Sunter, M. Cakung, M. Marunda, dan M. Gembong. Sepanjang 32 km kawasan pantai Teluk Jakarta terdapat berbagai kegiatan sosial-ekonomi skala besar yang memberikan beban berat terhadap lingkungan perairan Teluk Jakarta (Sarjono 2009).

Berdasarkan hasil penelitian Sarjono (2009), secara umum suhu permukaan air laut di Teluk Jakarta berkisar antara 28,7–31,50 0C. Berdasarkan

baku mutu Kepmen LH No 51 tahun 2004, suhu perairan untuk biota laut berkisar antara 2830 0C. Berdasarkan hal tersebut, kisaran suhu permukaan

perairan Teluk Jakarta diatas kisaran normal dan merupakan kisaran suhu yang melebihi baku mutu suhu air laut berdasarkan Kepmen LH No 51 tahun 2004.

Perairan Teluk Jakarta memiliki nilai salinitas perairan berkisar antara 1033 o/

oo. Nilai pH atau derajat keasaman perairan bersifat basa dan cenderung

stabil pada kisaran nilai 7,598,59. Konsentrasi oksigen terlarut (DO) menyatakan besarnya kandungan oksigen yang terlarut dalam suatu perairan, pada Teluk Jakarta berada pada kisaran nilai 0,45-6,47 mg/L. Konsentrasinya dipengaruhi oleh suhu, salinitas, turbulensi air, dan tekanan atmosfer.

Melalui hasil angket terhadap para nelayan, terdapat dua pola musim penangkapan di perairan Teluk Jakarta yang berpengaruh terhadap aktivitas penangkapan ikan, yaitu musim timur yang berlangsung dari bulan Juni hingga September dan musim barat yang berlangsung dari bulan Desember hingga Februari. Kondisi perairan pada musim timur relatif tenang, angin serta gelombang tidak begitu besar sehingga aktifitas penangkapan ikan cukup tinggi pada musim ini. Periode ini berlangsung pada musim kemarau. Hal

yang sebaliknya terjadi pada musim barat. Pada musim ini, angin dan gelombang laut cukup tinggi sehingga menyulitkan nelayan untuk melaut. Pada musim barat umumnya aktivitas penangkapan ikan akan menurun.

4.1.2. Kegiatan perikanan kembung lelaki

Permintaan terhadap ikan pelagis seperti ikan tuna, tenggiri, dan termasuk ikan kembung lelaki terus mengalami peningkatan permintaan pasar setiap tahunnya, diantaranya permintaan dari pasar domestik. Permintaan yang tinggi ini menyebabkan nelayan di PPI Kamal Muara terus mengupayakan hasil tangkapan ikan kembung lelaki. Ikan kembung lelaki ditangkap oleh nelayan menggunakan perahu motor dan alat tangkap payang.

Pada saat melaut, nelayan berpedoman pada indikasi alam dalam menentukan daerah tangkapan juga waktu penangkapan. Menurut nelayan di PPI Kamal Muara, beberapa pertanda alam seperti fase bulan, gemercik air, serta melihat ke arah angin berhembus maupun arus laut merupakan indikasi alam yang diamati para nelayan dalam melakukan upaya penangkapan ikan kembung lelaki. Operasi penangkapan ikan kembung lelaki umumnya dilakukan secara one day fishing sehingga ikan tidak membutuhkan perlakuan khusus karena langsung didaratkan di PPI Kamal Muara. Ikan kembung lelaki yang telah didaratkan di PPI Kamal Muara, sebagian dijadikan komoditi ekspor dan sebagian dijual langsung dalam bentuk segar seharga Rp10.000-Rp35.000,-/kg.

4.1.3. Kondisi perikanan kembung lelaki di PPI Kamal Muara Jakarta

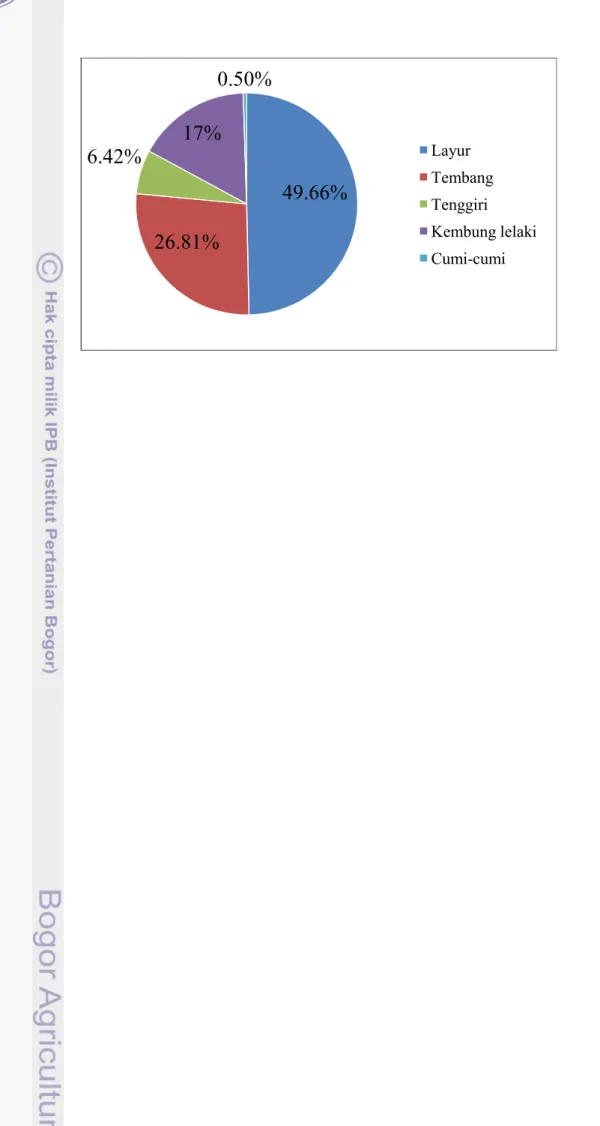

PPI Kamal Muara sebagai salah satu tempat pendaratan ikan yang berlokasi di provinsi DKI Jakarta, berdiri sejak tahun 2002 dan digunakan sebagai sarana atau fasilitas yang disediakan pemerintah kepada masyarakat nelayan di sekitar DKI Jakarta untuk melakukan transaksi kegiatan perikanan Teluk Jakarta. Ikan kembung lelaki merupakan hasil tangkapan dominan ketiga (17%) setelah ikan tembang (26,81%) dan layur (49,66%) yang ditangkap di Teluk Jakarta dan didaratkan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kamal Muara seperti yang disajikan pada Gambar 8.

Gambar 8. Komposisi hasil tangkap ikan dominan menggunakan jaring payang yang didaratkan di PPI Kamal Muara (Modifikasi data sekunder PPI Kamal Muara tahun 2010)

Daerah penangkapan ikan kembung lelaki berkonsentrasi di daerah penangkapan sekitar pulau Untung Jawa dan pulau Anyar, di perairan Teluk Jakarta. Spesifikasi alat tangkap payang yang digunakan oleh nelayan di PPI Kamal Muara adalah jaring berukuran panjang ±16 m dengan lebar ±10 m, ukuran mata jaring bagian kantong mencapai 1 inchi – 3 inchi dan ukuran mata jaring bagian sayap 8 inchi, serta tali ris berjenis marlon pada bagian sayap sepanjang ±8 m. Jenis kapal yang dipakai untuk operasional alat tangkap ini adalah perahu motor dengan ukuran 5-6 GT. Jenis tangkapan yang dihasilkan alat tangkap tersebut diantaranya ikan kembung lelaki, tembang, layur, selar, tenggiri dan udang.

Penduduk sekitar PPI Kamal Muara Jakarta sebagian besar berprofesi sebagai pedagang dan nelayan. Beberapa nelayan selain melakukan kegiatan penangkapan ikan, juga menyediakan jasa angkutan wisata ke pulau sekitar Teluk Jakarta. Kapal-kapal yang digunakan oleh nelayan di PPI Kamal Muara dominan berukuran kurang dari 10 GT.

49.66%

26.81%

6.42%

17%

0.50%

Layur Tembang Tenggiri Kembung lelaki Cumi-cumi4.1.4. Sebaran frekuensi panjang

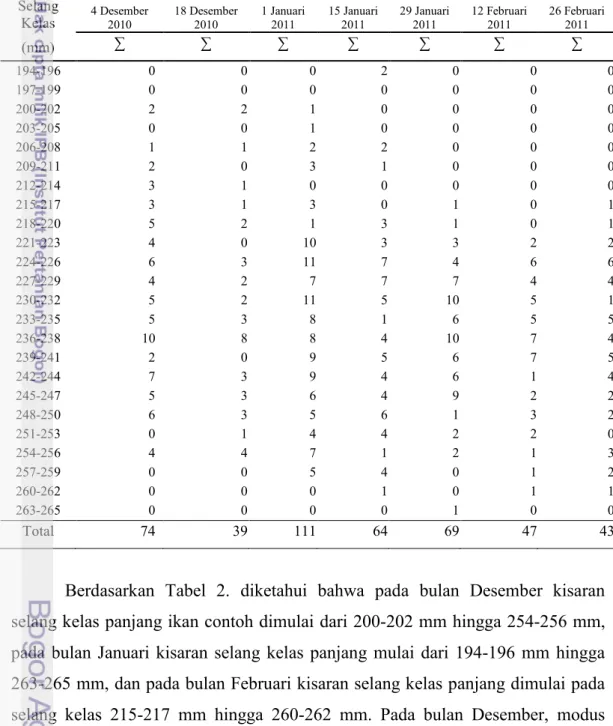

Ikan kembung lelaki yang diamati selama kegiatan penelitian mencapai 447 ekor. Pada bulan Desember diperoleh sebanyak 113 ekor, Januari 244 ekor, dan Februari sebanyak 90 ekor. Fluktuasi hasil tangkapan ikan kembung lelaki yang diamati disebabkan oleh beberapa hal seperti pengaruh buruknya cuaca. Tabel 2. Sebaran frekuensi panjang ikan kembung lelaki (Rastrelliger kanagurta)

di Teluk Jakarta dari pengambilan contoh Desember 2010-Februari 2011

Selang

Kelas 4 Desember2010 18 Desember2010 1 Januari2011 15 Januari2011 29 Januari2011 12 Februari2011 26 Februari2011

(mm) ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 194-196 0 0 0 2 0 0 0 197-199 0 0 0 0 0 0 0 200-202 2 2 1 0 0 0 0 203-205 0 0 1 0 0 0 0 206-208 1 1 2 2 0 0 0 209-211 2 0 3 1 0 0 0 212-214 3 1 0 0 0 0 0 215-217 3 1 3 0 1 0 1 218-220 5 2 1 3 1 0 1 221-223 4 0 10 3 3 2 2 224-226 6 3 11 7 4 6 6 227-229 4 2 7 7 7 4 4 230-232 5 2 11 5 10 5 1 233-235 5 3 8 1 6 5 5 236-238 10 8 8 4 10 7 4 239-241 2 0 9 5 6 7 5 242-244 7 3 9 4 6 1 4 245-247 5 3 6 4 9 2 2 248-250 6 3 5 6 1 3 2 251-253 0 1 4 4 2 2 0 254-256 4 4 7 1 2 1 3 257-259 0 0 5 4 0 1 2 260-262 0 0 0 1 0 1 1 263-265 0 0 0 0 1 0 0 Total 74 39 111 64 69 47 43

Berdasarkan Tabel 2. diketahui bahwa pada bulan Desember kisaran selang kelas panjang ikan contoh dimulai dari 200-202 mm hingga 254-256 mm, pada bulan Januari kisaran selang kelas panjang mulai dari 194-196 mm hingga 263-265 mm, dan pada bulan Februari kisaran selang kelas panjang dimulai pada selang kelas 215-217 mm hingga 260-262 mm. Pada bulan Desember, modus