BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanaman Kelapa Sawit 2.1.1 Botani

Secara botani tanaman kelapa sawit dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bagian vegetatif dan bagian generatif.Bagian vegetatif kelapa sawit meliputi akar, batang, dan daun.Sedangkan bagian generative yang merupakan alat perkembangan terdiri dari bunga, dan buah.Keberhasilan budidaya tanaman kelapa sawit ditentukan oleh tiga faktor yaitu sumber daya lahan, budaya petani/pekebun dan permintaan pasar tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman kelapa sawit sangat bersifat spesifik lokasi, dan kondisi geografis. Lokasi penanaman sangat menentukan produktifitas tanamanannya (Sasongko,2010). Adapun klasifikasinya adalah sebagai berikut:

Divisi : Spermatophyta Subdivisi : Angiospermae Kelas : Monocotyledonae Ordo : Plamae

Famili : Arecaceae ( dahulu disebut palmae ) Subfamili : Cocoideae

Genus : Elaeis

Spesies : Elaeis guineensis Jacq

2.1.2 Morfologi a. Akar

Tanaman kelapa sawit berfungsi sebagai penyerap unsur hara dalam tanah dan respirasi tanaman.Selain itu, akar tanaman kelapa sawit juga berfungsi sebagai

penyangga berdirinya tanaman sehingga mampu menyokong tegaknya tanaman pada ketinggian yang mencapai puluhan meter ketika tanaman sudah berumur 25 tahun.akar tanaman kelapa sawit tidak berbuku, ujungnya runcing, dan berwarna putih atau kekuningan. Tanaman kelapa sawit berakar serabut. Perakarannya sangat kuat karena tumbuh kebawah dan kesamping membentuk akar primer, sekunder, tersier dan kuarter (Fauzi dkk, 2012).

b. Batang

Batang tanaman kelapa sawit tumbuh lurus dan Tidak memiliki cabang dikarenakan tidak memiliki kambium.Pada batang terdapat pangkal pelepah-pelepah daun yang melekat kukuh dan sukar terlepas, walaupun daun telah kering dan mati. Pada tanaman tua, pangkal pelepah yang masih tertinggal pada batang akan terkelupas sehingga kelihatan batang kelapa sawit berwarna hitam beruas (Sunarko, 2014).

c. Daun

Tanaman kelapa sawit memiliki daun yang menyerupai bulu burung atau ayam.Anak-anak daun (foliage leaflet) tersusun berbasis dua sampai ke ujung daun.Ditengah-tengah setiap anak daun terbentuk lidi sebagai tulang anak daun.Pada pangkal pelepah daun terdapat duri-duri atau bulu-bulu halus sampai kasar. Panjang pelepah daun mencapai kurang lebih 7,5-9 m. Jumlah anak daun pada tiap pelepah antara 200- 400 helai (Adi, 2013).

d. Bunga

Bunga kelapa sawit merupakan tanaman berumah satu (monocotil).Artinya bunga jantan dan bunga betina terdapat dalam satu tandan.Rangkaian bunga jantan terpisah dengan bunga betina.Setiap rangkaian bunga muncul dari pangkal pelepah daun (ketiak daun).Setiap ketiak daun hanya menghasilkan satu infloresen (bunga majemuk).Rangkaian bunga terdiri dari batang poros

dan cabang-cabang meruncing yang disebut spikelet.Jumlah spikelet dalamrangkaian dapat mencapai 200 buah.Batang poros bunga jantan lebih panjang dibandingkan dengan bunga betina, tetapi jumlah spiliketnya hampir sama. Jumlah bunga tiap spiliket pada bunga jantan lebih banyak, yaitu 700-1.200 buah (Fauzi dkk, 2012).

e. Buah

Tandan buah tumbuh di ketiak daun.Daun kelapa sawit setiap tahun tumbuh sekitar 20 – 40 helai.Semakin tua umur kelapa sawit, pertumbuhan daunnya semakin sedikit, sehingga buah yang terbentuk 6 semakin menurun.Meskipun demikian, tidak berarti hasil produksi minyaknya menurun. Hal ini disebabkan semakin tua umur tanaman, ukuran buah kelapa sawit akan semakin besar dan kadar minyak yang dihasilkan akan semakin tinggi (Sastrayono, 2003).

2.2 Syarat Tumbuh Tanaman Kelapa Sawit

Keberhasilan pengusaha kelapa sawit berkaitan erat dengan tingkat produksi yang dapat dicapai.Tingkat produksi yang dapat dicapai ditentukan oleh potensi genetik bahan tanaman, potensi lahan, tingkat pengelolaan tanaman.berkaitan dengan potensi lahan yang dimaksud adalah bahwa perkembangan tanaman kelapa sawit akan berhasil dengan baik jika dilakukan pada lahan yang memenuhi syarat tumbuh untuk tanaman kelapa sawit tersebut. Syarat tumbuh tanaman kelapa sawit utamanya berkaitan dengan syarat iklim dan tanah.

2.2.1.Kondisi Tanah

Sifat tanah yang ideal dalam batas tertentu dapat mengurangi pengaruh buruk dari keadaan iklim yang kurang sesuai.Misalnya tanaman kelapa sawit pada lahan yang beriklim agak kurang masih dapat tumbuh baik jika kemampuan tanahnya tergolong tinggi dalam menyimpan dan menyediakan air.Secara umum kelapa sawit dapat tumbuh dapat berproduksi baik pada tanah-tanah ultisol,

intisol,inceptisol,dan histosol.Berbeda dengan tanaman perkebunan lainnya, kelapa sawit dapat diusahakan pada tanah yang tekstur agar kasar sampai halus yaitu antara pasir berlempung sampai liat massif.Beberapa karakteristik tanah yang digunakan pada penilaian kesesuain lahan untuk kelapa sawit meliputi batuan dipermukaan tanah, kedalaman efektif tanah, tekstur tanah, kondisi drainase tanah, dan tingkat kemasaman tanah (PH).Tekstur tanah yang paling ideal untuk kelapa sawit adalah lempung berdebu, lempung liat berdebu, lempung liat dan lempung berpasir.Kedalaman efektif tanah yang baik adalah jika >100 cm, sebaliknya jika kedalaman efektif 7 >50 cm, dan tidak memungkinkan untuk diperbaiki maka tidak direkomendasikan untuk kelapa sawit. Kemasaman (pH) tanah yang optimal adalah pada 5,0-6,0 namun kelapa sawit masih toleran terhadap pH 7,0 namun produktifitasnya tidak optimal. Pengolahan tingkat kemasaman tanah dapat dilakukan melalui tindakan pemupukan dengan menggunkan jenis-jenis pupuk dolomite, kapur pertanian (kaptan) dan fosfat alam (Lubis, 2008)

2.2.2 Kondisi Iklim

Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik pada suhu udara 270C dengan suhu maksimum 330C dan suhu minimum 220C sepanjang tahun. curah hujan rata-rata tahunan yang memungkinkan untuk pertumbuhan kelapa sawit adalah 1250-3000 mm yang merata sepanjang tahun dengan jumlah bulan kering kurang dari 3 bulan, curah hujan optimal berkisar 1750-2500 mm. Kelapa sawit lebih toleran dengan hujan yang tinggi (misalnya >3000 mm) dibandingkan dengan jenis tanaman lainnya (Lubis, 2008).

2.2.3. Bentuk Wilayah

a.Bentuk wilayah yang sesuai untuk kelapa sawit adalah daftar sampai berombak yaitu wilayah dengan kemiringan lereng antara 0-8%.

b.Pada wilayah bergelombang sampai berbukit (kemiringan lereng 8- 30%),kelapa sawit masih dapat tumbuh dapat berproduksi dengan baik melalui upaya pengolahan tertentu seperti pembuatan teras.

c.Pada wilayah berbukit dengan kemiringan >30% tidak dianjurkan untuk kelapa sawit karena akan memerlukan biaya yang besar untuk pengolahannya, sedangkan produksi kelapa sawit yang dihasilkan relatif rendah.

Beberapa hal yang akan menjadi masalah dalam pengembangan kelapa sawit pada areal-areal yang berbukit antara lain:

a. Kesulitan dalam pemanenan dan pengangkutan tandan buah segar (TBS). b. Diperlukan pembangunan dan pemeliharaan jaringan transportasi.

c. Pembangunan bangunan pencegah erosi.

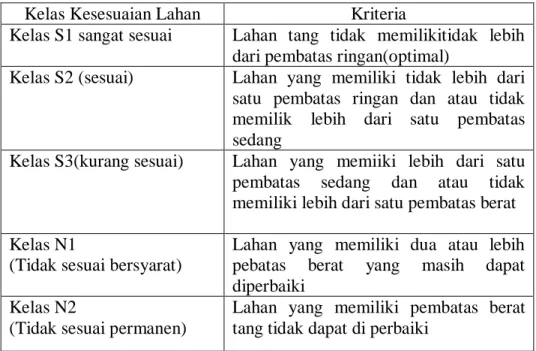

d.Pemukan yang tidak efektif karena sebagian besar melalui aliran permukaan. Tabel 2.1. Kriteria Kesesuaian Lahan Untuk kelapa Sawit

Kelas Kesesuaian Lahan Kriteria

Kelas S1 sangat sesuai Lahan tang tidak memilikitidak lebih dari pembatas ringan(optimal)

Kelas S2 (sesuai) Lahan yang memiliki tidak lebih dari satu pembatas ringan dan atau tidak memilik lebih dari satu pembatas sedang

Kelas S3(kurang sesuai) Lahan yang memiiki lebih dari satu pembatas sedang dan atau tidak memiliki lebih dari satu pembatas berat Kelas N1

(Tidak sesuai bersyarat)

Lahan yang memiliki dua atau lebih pebatas berat yang masih dapat diperbaiki

Kelas N2

(Tidak sesuai permanen)

Lahan yang memiliki pembatas berat tang tidak dapat di perbaiki

Kelas kesesuaian lahan dinilai dari karateristik lahan dilapangan.karateristik kelas kesesuaian lahan untuk kelapa sawit dapat di sajikan pada table 2.2

NO Karakteristik lahan

si

m

bo

l Intensitas factor pembatas

Tanpa (0) Ringan(1) Sedang(2) Berat(3)

1 Curah hujan (mm) H 1.750-3.000 1.750-1.500 >3.000 1.500-1.250 <1.250 2 Bulan kering (bln) K <1 1-2 2-3 >3 3 Ketinggian DPL (m) L 0-200 200-300 300-400 >400 4 Bentuk wilayah /kemiringan lereng W Dataran-berombak <8 Berombak-bergelomban g 8-15 Bergelomban g-berbukit 15-30 Berbukit-bergunung >30 5 Batuan di permukaan dan di dalam tanah (% volume) B <3 3-15 15-40 >40 6 Kedalaman efektif(cm) S >100 100-75 75-50 <<50

7 Tekstur tanah T Lempenga n berdebu.le mpengan liat berpasir,le mpungn liat berdebu,le mpengan berliat Liat,liat berpasir,lemp ung berpasir ,lempung Pasir berlempung, debu Liat berat, Pasir 8 Keasaman tanah A 5,0-6,0 4,0-5,0 6,0-6,5 3,5-4,0 6,5 <3,5 >7,0

2.3 Karakteristik Lahan Gambut

Lahan gambut adalah lahan yang memiliki lapisan tanah kaya bahan organik (Corganik > 18%) dengan ketebalan 50 cm atau lebih.Tanah gambut terbentuk didataran rendah berawa-rawa.Sebagian kecil,ditemukan pada dataran pasang surutyang umumnya berupa gambut topogen dangkal sampai sedang.Sebagian besar tanah gambut dijumpai di dataran rendah sepanjang pantai di antara sungai-sungai besar dan umumnya berupa gambut ombrogen dengan kedalaman gambut sedang sampai sangat dalam. Luasnya di Indonesia diperkirakan sekitar 18,586 juta ha,bahan organik penyusun tanah gambut terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang belum melapuk sempurna karena kondisi lingkungan jenuh air dan miskin hara.Tanah gambut sangat berbeda dengan tanah mineral atau tanah organik lainya.(Agus dan Subiksa, 2008).

2.3.1 Pembentukan Gambut

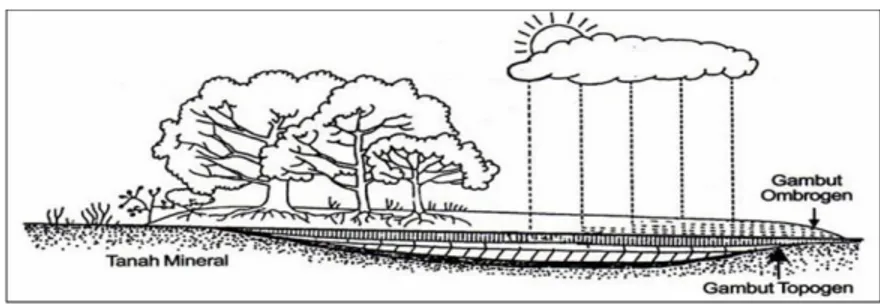

Gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dicirikan oleh adanya akumulasi bahan organik yang berlangsung dalam kurun waktu lama. Proses pembentukan gambut hampir selalu terjadi pada hutan dalam kondisi tergenang dengan produksi bahan organik dalam jumlah yang banyak. Gambut terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik yang sudah lapuk maupun belum. Timbunan terus bertambah karena proses dekomposisi terhambat oleh kondisi anaerob atau kondisi lingkungan lainnya yang menyebabkan rendahnya tingkat perkembangan biota pengurai. Pembentukan tanah gambut merupakan proses geogenik yaitu pembentukan tanah yang disebabkan oleh proses deposisi dan tranportasi, berbeda dengan proses pembentukan tanah mineral yang pada umumnya merupakan proses pedogenik (Agus dkk,2008). Menurut Najiyati dkk (2005), berdasarkan proses pembentukannya, lahan gambut dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

a. Gambut Topogen

Merupakan gambut yang terbentuk karena pengaruh topografi.Gambut initerbentuk dalam depresi topografi rawa, baik dataran rendah maupun pergunungan tinggi. Gambut topogen relatif kaya akan unsur hara, karenaadanya sirkulasi hara mineral dari bagian bawahnya oleh kegiatan akar-akartanaman maupun pengaruh pasang surut sungai di sekitarnya.Pembentukangambut topogen dapat disajikanpada Gambar 2.3.

Gambar :2.3pembentukan gambut topogen

sumber :https://tokoalatpengujian.wordpress.com/2017/11/20/gambut-topogen/

b. Gambut Ombrogen

Gambut yang terbentuk karena pengaruh curah hujan yang airnya tergenang. Gambut ombrogen terjadi setelah terbentuknya gambut topogen,dimana sirkulasi hara mineral hampa terjadi, mengikat akar tanaman tidak lagimencapai tanah mineral di bawahnya.Pembentukan gambut ombrogen disajikanpada gambar 2.4

.

Gambar 2.4. Pembentukan Gambut Ombrogen Sumber: http://search?q=gambut+ombogen&tbm=isch&ve

2.3.2 Klasifikasi Gambut

Secara umum dalam klasifikasi tanah, tanah gambut dikenal sebagai organosol atau Histosol yaitu tanah yang memiliki lapisan bahan organik dengan berat jenis (BD) dalam keadaan lembab < 0,1 g cm-3dengan tebal > 60 cm atau lapisan organik dengan Bulk Density> 0,1 g cm-3dengan tebal > 40 cm (Soil Survey Staff, 2003 I Nyoman dkk., 2005).Menurut Najiyati dkk (2005), gambut diklasifikasikan berdasarkan tingkat kematangannya, gambut dibedakan menjadi:

a.Fibrik, yaitu gambut dengan tingkat pelapukan awal (masih muda) dan lebih dari ¾ bagian volumenya berat serat segar (kasar). Cirinya, bila gambut diperas dengan telapak tangan dalam keadaaan basah, maka kandungan serat yang tertinggal di dalam telapak tangan setelah pemerasan adalah tiga perempat bagian atau lebih (> ¾).

b.Hemik, yaitu gambut yang mempunyai tingkat pelapukan sedang (setengah matang), sebagian bahan telah mengalami pelapukan dan sebagian lagi berupaserat. Bila diperas dengan telapak tangan dalam keadaan basah, gambut agak mudah melewati sela-sela jari-jari dan kandungan serat yang tertinggal didalam telapak tangan setelah pemerasan adalah antara kurang dari tiga perempat sampai seperempat bagian atau lebih (¼ dan < ¾);

Saprik, yaitu gambut yang tingkat pelapukannya sudah lanjut (matang).Bila diperas, gambut sangat mudah melewati sela jari-jari dan serat yang tertinggal dalam telapak tangan kurang dari seperempat bagian (< ¼).Menurut Agus dan Subiksa (2008), gambut diklasifikasikan berdasarkan kedalamannya gambut dibedakan menjadi:

a. Gambut dangkal (50 – 100 cm), b. Gambut sedang (100 – 200 cm), c. Gambut dalam (200 – 300 cm),

d. Gambut sangat dalam (> 300 cm)

Menurut Agus dan Subiksa (2008), berdasarkan tingkat kesuburannya, gambut dibedakan menjadi:

a. Gambut eutrofik adalah gambut yang subur yang kaya akan bahan mineral basa-basa serta unsur hara lainnya. Gambut yang relatif subur biasanya adalah gambut yang tipis dan dipengaruhi oleh sedimen sungai atau laut.

b. Gambut mesotrofik adalah gambut yang agak subur karena memiliki kandungan mineral dan basa-basa sedang.

c. Gambut oligotrofik adalah gambut yang tidak subur karena miskin mineral dan basa-basa.

2.4 Sifat Fisik Tanah Gambut

Tanah gambut mempunyai sifat fisik yang sangat dipengaruhi oleh tingkat dekomposisinya. Tanah gambut memiliki berat isi yang rendah berkisar antara 0,05-0,25 gr/cm3, semakin lemah tingkat dekomposisinya semakin rendah berat isi (Bulk Density), sehingga daya topangnya terhadap beban di atasnya (seperti tanaman, bangunan irigasi, jalan dan mesin-mesin pertanian) juga rendah. Gambut yang sudah direklamasi biasanya permukaannya lebih padatdengan berat isi antara 0,1 – 0,4 gr cm-3 (Agus dan Subiksa, 2008).

Gambut terbentuk dari akumulasi bahan organik yang berasal dari sisa-sisa jaringan vegetasi alami pada masa lampau.Gambut biasanya terbentuk di daerah cekungan di belakang tanggul sungai yang selalu jenuh air. Di sana, proses dekomposi berjalan sangat lambat karena drainasenya terhambat. Lahan gambut berperan penting dalam tata air kawasan.Ia bersifat seperti spon penyerap kelebihan air di musim hujan hingga dapat mencegah banjir. Sementara itu, di musim kemarau, air yang dimilikinya akan terlepas secara perlahan. Sejumlah

satwa langka, seperti buaya senyulong dan harimau sumatra, menjadikan lahan gambut sebagai tempat berlindung. Lahan gambut

Pemanfaatan lahan gambut untuk tetap dipertahankan sebagai habitat ratusan spesies tanaman hutan, merupakan suatu kebijakan yang sangat tepat. Disamping kawasan gambut tetap mampu menyumbangkan fungsi ekonomi bagi manusia di sekitarnya (produk kayu dan non kayu) secara berkelanjutan, fungsi ekologi hutan rawa gambut sebagai pengendali suhu, kelembaban udara dan hidrologi kawasan akan tetap berlangsung sebagai konsekuensi dari ekosistemnya tidak berubah. Mempertahankan lahan gambut untuk tetap menjadi habitat jenis pohon adalah beralasan.Hutan rawa gambut memiliki jenis pohon bernilai ekonomis tinggi, demikian pula satwa (BPPT, 2006).

Perilaku tanah gambut yang berbeda dengan tanah lempung menjadikan tanah gambut mempunyai keunikan karakteristik tersendiri. Misalnya, dalam hal sifat fisik tanah gambut adalah tanah yang mempunyai kandungan organik tinggi, kadar air tinggi, angka pori besar, dan adanya serat yang mengakibatkan tanah gambut tidak mempunyai sifat plastis. Dari sifat mekaniknya tanah gambut mempunyai sifat kompresibilitas dan daya dukung yang rendah (Purnomo, 2007).

Sifat fisik tanah gambut lainnya adalah sifat mengering tidak balik, yaitu apabila gambut mengering dengan kadar air <100% (berdasarkan berat kering), tidak bisa menyerap air lagi kalau dibasahi, atau bersifat hidrofobik. Gambut yang mengering ini sifatnya sama dengan kayu kering dan kehilangan fungsinya sebagai tanah. Gambut kering juga mudah hanyut dibawa aliran air dan mudah terbakar dalam keadaan kering (Widjaja-Adhi, 1988).

Menurut Buckman, 1982. Ruang pori tanah ialah bagian yang diduduki udara dan air. Jumlah ruang pori ini sebagian besar ditentukan oleh susunan butir-butir padat. Kalau letak mereka satu sama lain cenderung erat, seperti dalam pasir atau subsoil yang padat, porositas totalnya rendah. Kalau mereka tersusun dalam agregat yang gumpal seperti yang kerap kali terjadi pada tanah-tanah bertekstur sedang yang besar kandungan bahan organiknya, ruang pori per kesatuan volume akan tinggi. Tanah pasiran dengan kerapatan massa 1,50 dan kerapatan butir 2,65 akan memiliki ruang pori 43,4%, jika dua gambaran ini dimasukkan dengan tepat dalam rumus dibawah.

2.4.2 Faktor Yang Mempengaruhi Ruang Pori

Perbedaan besar jumlah ruang pori berbagai tanah tergantung pada keadaan. Tanah permukaan pasiran menunjukkan kisaran mulai 35 sampai 50%, sedang tanah berat bervariasi dari 40 sampai 60% atau barangkali malah lebih, jika kandungan bahan organik tinggi dan berbutir-butir. Pertanaman cenderung mempunyai jumlah ruang pori yang rendah, jika dibandingkan dengan tanah asli (tanah tidak dengan tanaman).

Porositas tanah gambut tergolong tinggi umumnya dalam kisaran 70-95 persen, penyusutan volume tanah gambut (subsiden) juga tinggi, dan apabila didrainase secara berlebihan (over drain) akan terjadi kering tak balik (irriversible) sehingga mudah terbakar, dan apabila tergenang akan mengembang dan hanyut terbawa arus. Karakteristik biofisik lahan gambut mengalami perubahan pada profil horizon, ketebalan, kadar air,kadar abu, tingkat dekomposisi, pH, C-organik dan biomassa akibat aktifitas pembukaan lahan.semakin matang gambut akan diikuti oleh penurunan porositas tanah . (Sunarko,2014)

Pada umumnya dalam tanah ada dua macam pori, pori makro dan pori mikro. Meskipun tidak ada garis batas yang jelas, namun pori-pori makro mempunyai ciri menunjukkan lalu lintas udara dan memudahkan perkolasi air. Sebaliknya pori-pori mikro sangat menghambat lalu lintas udara sedang gerakan air sangat dibatasi menjadi gerakan kapiler yang lambat. Jadi dalam tanah pasir meskipun jumlah ruang pori rendah lalu lintas udara dan air sangat lancar, karena pori-pori makro yang menguasai tanah tersebut (Buckman dkk, 1982).

2.4.4 Struktur Tanah Gambut

Menurut Buckman dan Nyle (1982), struktur bentuk dalam keadaan asli nampaknya berkembang dari satu dan dua kemungkinan keadaan yang tidak berstruktur butiran tunggal dan pejal (massive).Dalam struktur yang pertama butiran butiran padat berfungsi sebagai butir-butir individual.Pasir yang bepas merupakan contoh yang baik. Bahan organik yang mempunyai pengaruh mengikat kerap kali mengubah bentuk asal sampai batas tertentu menjadi agregat yang lemah.kalau pejal tidak berstruktur kesatuan asal tanah yang tidak teratur,didapatkan ciri seperti yang kita dapati dalam agregat. Batas teori dari tujuh tipe struktur itu adalah sebagai berikut:lempeng (platy), pilar (columnar),tiang (prismatic), gumpal bersudut(blocky), gumpal membulat(nul like), kersai (granural),dan remah (crumb) .

2.5 Sifat Kimia Gambut

Sifat kimia yang penting terhadap dinamika lahan gambut adalah ketersedian unsur hara yang rendah atau miskin hara dan kandungan asam-asam organik yang tinggi yang dapat meracuni tanaman.Lahan gambut umumnya mempunyai tingkat kemasaman kisaran pH 3-5, kandungan N total tinggi tetapi tidak tersedia bagi tanaman karena C/N yang tinggi juga, kandungan unsur hara Mg tinggi sementara P dan K rendah, kandungan unsur hara mikro terutama Cu, B, dan Zn yang sangat rendah (Haryono , 2003)

A. Nitrogen

Ketersediaan N bagi tanaman pada tanah gambut umumnya rendah, walaupun analisis N total umumnya relatif tinggi karena berasal dari N-organik. Perbandingan kandungan C dan N tanah gambut relatif tinggi, umumnya berkisar 20-45 dan meningkat dengan semakin meningkatnya kedalaman (Radjagukguk, 1997). Oleh karena itu untuk mencukupi kebutuhan N tanaman yang optimum diperlukan pemupukan N.

B. Fosfor

Unsur fosfor (P) pada tanah gambut sebagian besar dijumpai dalam bentuk P-organik, yang selanjutnya akan mengalami proses mineralisasi menjadi P-anorganik oleh jasad mikro. Sebagian besar senyawa P-organik berada dalam bentuk ester ortofosfat, sebagian lagi dalam bentuk mono dan diester.Ester yang telah diidentifikasi terdiri atas inositol fosfat, fosfolipid, asam nukleat, nukleotida, dan gula fosfat.Ketiga senyawa pertama bersifat dominan.Umumnya tanah gambut bersifat masam dengan nilai pH berkisar 3-5.Keadaan ini memberi kesan buruk terhadap pertumbuhan pokok secara terus atau tidak langsung.Akar kelapa sawit menjadi rusak akibat kehadiran ion-ion hidrogen Gf) yang tinggi dalam tanah (PORIM, 2001).

C. Unsur Mikro

Tanah gambut juga mengandung unsur mikro yang sangat rendah dan diikat cukup kuat (khelat) oleh bahan organik sehingga tidak tersedia bagi tanaman.Selain itu adanya kondisi reduksi yang kuat menyebabkan unsur mikro direduksi ke bentuk yang tidak dapat diserap tanaman.Unsur mikro juga diikat kuat oleh ligan organik membentuk khelat sehingga mengakibatkan unsur mikro menjadi tidak tersedia bagi tanaman.Gejala defisiensi unsur mikro sering tampak jelas pada gambut ombrogen seperti

tanaman padi dan kacang tanah yang steril.Menurut Driessen (1978) kandungan unsur mikro tanah gambut pada lapisan bawah umumnya lebih rendah dibandingkan lapisan atas.Namun dapat juga kandungan unsur mikro pada lapisan bawah dapat lebih tinggi apabila terjadi pencampuran dengan bahan tanah mineral yang ada di lapisan bawah gambut tersebut. Tanah gambut menyerap Cu cukup kuat, sehingga hara Cu tidak tersedia bagi tanaman, menyebabkan gejala gabah hampa pada tanaman padi.Kandungan unsur mikro pada tanah gambut dapat ditingkatkan dengan menambahkan tanah mineral atau menambahkan pupuk mikro.

D. PH Tanah

Tingkat kemasaman tanah gambut mempunyai kisaran sangat lebar. Umumnya tanah gambut tropik, terutama gambut ombrogen (oligtrofik) mempunyai kisaran pH 3,0-4,5 kecuali yang mendapatkan pengaruh penyusupan air laut atau payau. Kemasaman tanah cenderung makin tinggi jika gambut tersebut makin tebal (Noor, 2001).

2.6 Sifat Biologi Tanah Gambut

Ekosistem rawa gambut merupakan sumber keanekaragaman hayati, tidak hanya flora dan fauna tetapi juga mikroba.Menurut (Pratiwi et al 2018), keragaman jenis dan jumlah mikroba pada suatu ekosistem merupakan indikasi terhadap kualitas ekosistem, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk mengambil langkah yang tepat dalam pengolahan tanah gambut dalam berbagai bidang. Beberapa mikroba yang menguntungkan bagi tanaman yang ditemukan dihutan rawa gambut antara lain mikoriza, fungi endofit, bakteri pelarut fosfat, mikroba perombak bahan organik dan bakteri pengikat nitrogen (N-fixer) (Yuwati, 2016). Selain itu mikroorganisme pada tanah gambut beranekaragaman dan memiliki peranan penting sebagai dekomposer, penyedia unsur hara bagi tanaman, penghasil enzim (Mahdiyah, 2015).