KEANEKARAGAMAN JENIS POHON DAN POTENSI

PEMANFAATAN KAYU OLEH MASYARAKAT DI KAWASAN

TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK-SUKABUMI

Ruddy Polosakan Pusat Penelitian Biologi-LIPI

ABSTRACT

Gunung Halimun Salak Nationak Park (TNGHS) is one of the biggest conservation area in Java island, has some pressures similar to other conservation areas in Indonesia. Based on satellite land set classification, there was 347.523 Ha (52.14%) forest degradation in TNGHS corridor in the period of 1990–2001. This situation threatens the existing biodiversity and local wisdom of the people around conservation area. So, it is needed to assess more deeply its biodiversity and local wisdom to complete/conclude the previous research prior to difersity loss caused by deforestation. The aim of this research was to reveal the diversity of tree species and their potential use in the communities around the Mountain Halimun Salak National Park in Sukabumi District. The method used was the quadratic method for enumeration of tree species diversity while interview method was done to determine their potential use. The result showed that the number of tree species in Mt Halimun Salak National Park were 46 species that classified in 38 genera of 27 family. The main or dominant species were Schima wallichii, Altingia excelsa, Syzygium gracilis, and Quercus gemelliflora. The potential use of tree species were building material (35 species), fuel wood (20 species), board manufacture (15 species), edible fruit/vegetable (4 species), supporting board for concrete (3 species), door frame (2 species), other utilization such as 1 species of furniture, handles machetes, rice crusher, medicinal plant and to increase demand in selling things.

Key words: species diversity, utilization, Halimun Salak National Park PENDAHULUAN Hutan alam dikenal sebagai cerminan dan gambaran suatu ekosistem yang stabil, di mana didalamnya terjadi jalinan interaksi yang harmonis antar komponen biotik yang ada, maupun dengan komponen abiotiknya. Dengan sendirinya, keberadaan beberapa komponen tersebut akan saling mempengaruhi dan saling menggantungkan agar harmonisasi tersebut terjaga secara berkelanjutan. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, sumberdaya hasil hutan sering dijadikan sebagai salah satu sumber penyokong kehidupannya. Hasil hutan selain berperan dalam menunjang kehidupan ekonominya, juga berpengaruh dalam aktivitas kehidupan sosial dan budayanya. Oleh sebab itu, kelangsungan keberadaan hutan juga tidak terlepas dari pengaruh aktivitas manusia yang hidup di sekelilingnya (Polosakan, 2010a, 2010b). Adanya Interaksi antara manusia dan hutan tersebut akan melahirkan berbagai pengungkapan pengetahuan atau kearifan budaya masyarakat lokal, baik pengungkapan tentang keanekaragaman hayati, pemanfaatan maupun cara pengelolaannya. Pengetahuan lokal tersebut perlu terus didokumentasikan dan dikaji lebih mendalam secara ilmiah, sebelum “punah” tergerus oleh proses deforestasi, baik akibat ulah manusia maupun proses alamiah. Dewasa ini potensi pemanfaatan jenis kayu di Indonesia sudah sangat menurun seiring dengan makin meluasnya kerusakan hutan alam produksi maupun hutan lindung akibat degradasi hutan. Akibatnya bukan hanya material fisik kayu saja yang habis, tetapi pengetahuan tradisional masyarakat terhadap potensi kayu andalan setempatpun ikut tergerus bahkan punah. Padahal pengetahuan tersebut, saat ini sangat diperlukan dalam merestorasi kawasan-kawasan yang telah rusak di Indonesia. Kondisi tersebut selain mengancam kekayaan keanekaragaman jenis pohon di Sumatra, Kalimantan, Jawa dan pulau-pulau lain di Indonesia yang dikenal sangat tinggi (Mirmanto dkk., 1992; Rinaldi dkk, 2008 dan Mirmanto, dkk. 2009) akan musnah, pengetahuan tradisional terhadap potensi plasma nutfah setempatpun akan hilang. Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), sebagai salah satu kawasan konservasi yang terbesar di Pulau Jawa, juga tidak terlepas dari tekanan-tekanan sebagaimana kawasan konservasi lain di Indonesia, bahkan berdasarkan klasifikasi citra satelit telah terdegradasi hutan seluas 347.523 Ha (52,14%) di koridor TNGHS pada periode tahun 1990–2001 (Rinaldi dkk, 2008). Hal iniHal ini akan mengancam keberadaan biodiversitas serta kearifan budaya lokal masyarakat sekitarnya. Oleh sebab itu perluOleh sebab itu perlu dikaji lebih dalam untuk pengungkapan keanekaragaman flora maupun kearifan budaya lokalnya guna melengkapi penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelum punah tergerus deforestasi.

BAHAN DAN CARA KERJA Lokasi Penelitian

Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) secara administratif terbagi dalam 3 wilayah kabupaten, yaitu Bogor, Lebak dan Sukabumi. Kawasan TNGHS secara geografis terbentang pada 106° 21’–106° 38’ BT dan 6° 37’–6° 51’ LS. dengan ketinggian berkisar antara 500–2211 m dpl. Topografinya bergelombang, berbukit dan bergunung-gunung. Menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson (1951) iklim di daerah kawasan TBGHS termasuk tipe A, dengan curah hujan tahunan sebesar 4.000–6.000 mm. Rata-rata curah hujan bulanan selalu > 100 mm, dengan bulan terkering (± 200 mm) pada antara Juni dan September dan terbasah (± 550 mm) antara Oktober dan Maret, sehingga dapat digolongkan beriklim selalu basah dengan kelembaban udara rata-rata 88% (Kartawinata, 1975). Suhu rata-rata bulanan 31,5° C dengan suhu terendah 19,7° C dan suhu tertinggi 31,8° C. Lokasi petak penelitian terletak di kawasan hutan alami di punggungan Bukit Berbakti, yang termasuk kawasan Gunung Salak pada koordinat 06° 44’ 48,4” LS dan 106° 42’ 35,4” BT dengan ketinggian 12671267 m dpl. Secara administratif lokasi penelitian termasuk wilayah desa Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Penelitian dilaksanakan pada bulan April–Mei 2010. Cara Kerja Penelitian keanekaragaman jenis pohon dilakukan dengan menggunakan metode petak tunggal seluas 1 hektar berukuran 50 m × 200 m dan dibagi menjadi anak-anak petak berukuran 10 m × 10 m. Semua jenis pohon (diameter batang ≥ 10 cm) yang terdapat dalam petak dicatat nama lokalnya, kemudian dicatat pemanfaatannya dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat setempat. Pemilihan informan dilakukan terhadap masyarakat yang benar-benar mengetahui tentang jenis pohon di kawasan Gunung Salak, serta mengetahui kebiasaan masyarakat setempat dalam memanfaatkan jenis-jenis pohon tersebut. Setiap jenis pohon yang tercatat diambil spesimen vouchernya sebagai spesimen bukti, kemudian diidentifikasi nama ilmiahnya di Herbarium Bogoriense, Puslit Biologi-LIPI, Bogor. HASIL Keanekaragaman jenis pohon di hutan alam kawasan Bukit Berbakti, TNGHS pada luasan 1 hektar, tercatat sebanyak 46 jenis pohon yang termasuk dalam 38 marga dari 27 suku (Tabel 1) dengan kerapatan pohon mencapai 383 individu perhektar. Jenis-jenis pohon yang terbanyak antara lain Schima wallichi, Altingia excelsa, Syzygium

gracilis, dan Quercus gemelliflora. Suku-suku yang paling

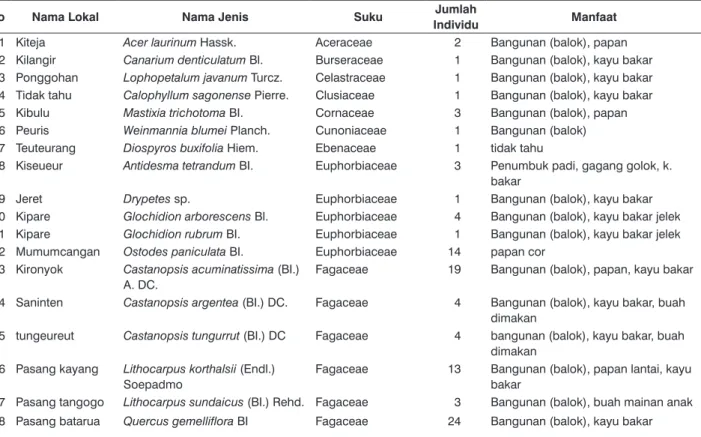

kaya jumlah jenisnya antara lain Fagaceae (6 jenis), Tabel 1. Keanekaragaman jenis pohon dan potensi pemanfaatannya per hektar di kawasan Bukit Berbakti-Taman Nasional Gunung

Halimun Salak, Cidahu, Sukabumi

No Nama Lokal Nama Jenis Suku Jumlah

Individu Manfaat

1 Kiteja Acer laurinum Hassk. Aceraceae 2 Bangunan (balok), papan

2 Kilangir Canarium denticulatum Bl. Burseraceae 1 Bangunan (balok), kayu bakar 3 Ponggohan Lophopetalum javanum Turcz. Celastraceae 1 Bangunan (balok), kayu bakar 4 Tidak tahu Calophyllum sagonense Pierre. Clusiaceae 1 Bangunan (balok), kayu bakar

5 Kibulu Mastixia trichotoma BI. Cornaceae 3 Bangunan (balok), papan

6 Peuris Weinmannia blumei Planch. Cunoniaceae 1 Bangunan (balok) 7 Teuteurang Diospyros buxifolia Hiem. Ebenaceae 1 tidak tahu

8 Kiseueur Antidesma tetrandum BI. Euphorbiaceae 3 Penumbuk padi, gagang golok, k. bakar

9 Jeret Drypetes sp. Euphorbiaceae 1 Bangunan (balok), kayu bakar

10 Kipare Glochidion arborescens Bl. Euphorbiaceae 4 Bangunan (balok), kayu bakar jelek 11 Kipare Glochidion rubrum BI. Euphorbiaceae 1 Bangunan (balok), kayu bakar jelek 12 Mumumcangan Ostodes paniculata BI. Euphorbiaceae 14 papan cor

13 Kironyok Castanopsis acuminatissima (BI.) A. DC.

Fagaceae 19 Bangunan (balok), papan, kayu bakar 14 Saninten Castanopsis argentea (BI.) DC. Fagaceae 4 Bangunan (balok), kayu bakar, buah

dimakan

15 tungeureut Castanopsis tungurrut (BI.) DC Fagaceae 4 bangunan (balok), kayu bakar, buah dimakan

16 Pasang kayang Lithocarpus korthalsii (Endl.) Soepadmo

Fagaceae 13 Bangunan (balok), papan lantai, kayu bakar

17 Pasang tangogo Lithocarpus sundaicus (BI.) Rehd. Fagaceae 3 Bangunan (balok), buah mainan anak 18 Pasang batarua Quercus gemelliflora BI Fagaceae 24 Bangunan (balok), kayu bakar

No Nama Lokal Nama Jenis Suku IndividuJumlah Manfaat

19 Rasamala Altingia excelsa Noronh. Hammamelidaceae 35 Bangunan (balok), daun untuk lalap

20 Kibonteng Platea latifolia BI. Icacinaceae 7 papan, watang

21 Kirung Alseodaphne sp. Lauraceae 20 Bangunan (balok), papan, kayu bakar,

buah dimakan

22 Huru pedas Litsea resinosa BI. Lauraceae 1 furnitur, papan

23 Huru payung Litsea tomentosa BI. Lauraceae 1 papan

24 Kiteja asli Neolitsea trilinervia (BI.) Merr Lauraceae 5 Bangunan (balok), papan 25 kisauheun Gomphandra javanica (BI.) Val. Leacinaceae 2 tiang pancang, jembatan

26 Kijeruk Fagraea elliptica Roxb. Loganiaceae 2 Bangunan (balok), kayu bakar jelek 27 Cempaka gunung Magnolia candollii BI. Magnoliaceae 7 kusen, papan, penglaris

28 Ipis kulit Pternandra azurea (BI.) Burck. Melastomataceae 11 Bangunan (balok), kusen

29 Kopinango Dysoxylum excelsum BI. Melliaceae 3 Bangunan(balok), kayu bakar sangat bagus

30 Kopeng Dysoxylum densiflorum Miq. Melliaceae 1 Bangunan (balok), papan, kayu bakar

31 Seuhang Ficus tricolor Miq. Moraceae 2 papan cor, kayu bakar jelek

32 Kisirem gede Syzygium gracile (Korth.) Amsh. Myrtaceae 25 Bangunan (balok), kayu bakar 33 Kisirem leutik Syzygium lineatum (BI.) Merr &

Perry

Myrttaceae 15 Bangunan (balok), kayu bakar 34 Jeret Xanthophyllum flavescens Roxb. Polygalaceae 1 Bangunan (balok), kayu bakar 35 Kawoyang Prunus arborea (BI.) Kalkm. Rosaceae 8 Bangunan (balok), papan

36 Kokopian Hypobathrum frutescens Bl. Rubiaceae 1 Bangunan (balok), kayu bakar jelek 37 Angrit Plectronia didyma Bedd. Rubiaceae 1 Bangunan (balok), kayu bakar, kayu

paling bagus 38 Kaca piring

gunung

Psychotria viridiflora Reinw. Rubiaceae 3 kayu bakar 39 Kingkilaban Wendlandia glabrata DC. Rubiaceae 5 Bangunan (balok) 40 Kijeruk asli Acronychia laurifolia BI. Rutaceae 3 papan cor

41 Kisampang Evodia latifolia DC. Rutaceae 1 Bangunan (balok), papan, kayu bakar jelek

42 Kihujan Polyosma illicifolia BI. Saxifragaceae 17 Bangunan (balok), papan, kayu bakar jelek

43 Kibancet Turpinia sphaerocarpa Hassk. Staphyllaceae 4 Bangunan (balok), papan, kayu bakar jelek

44 Kiwates Eurya acuminata DC. Theaceae 5 Bangunan (balok), kayu bakar

45 Kimanjel Gordonia excelsa (BI.) BI. Theaceae 11 Bangunan (balok), kayu bakar 46 Puspa Schima wallichii (DC.) Korth. Theaceae 86 Bangunan (balok), kayu bakar, buah

untuk jamu Lanjutan Tabel 1. Euphorbiaceae (5 jenis), Lauraceae (4 jenis) dan Rubiaceae (4 jenis) (Tabel 1). Pemanfaatan jenis pohon di kawasan penelitian tercatat 35 jenis sebagai bahan bangunan, 20 jenis sebagai kayu bakar, 15 jenis sebagai papan dan seterusnya sebagaimana tertera pada Tabel 2. Selain itu tampak bahwa dalam jumlah suku dan jumlah individu pemanfaatan sebagai bahan bangunan juga paling tinggi (Tabel 2). Adapun perbandingan potensi pemanfaatan jenis pohon terhadap jumlah jenis dan jumlah individu disajikan pada Gambar 1 dan 2. PEMBAHASAN Keanekaragaman jenis pohon di kawasan Bukit Berbakti-TNGHS (46 jenis) tergolong rendah bila dibandingkan dengan keanekaragaman jenis pohon pada kawasan-kawasan konservasi lainnya seperti Cagar Alam Dungus Iwul-Bogor yang mempunyai 68 jenis (Polosakan dan Soehardjono, 2009), Suaka Margasatwa Cikepuh-Sukabumi 68 jenis ( Polosakan, 2010a), koridor TNGHS 123 jenis (Rinaldi dkk, 2008), Pulau Nusa Barong 52 jenis (Partomihardjo dan Ismail, 2005) dan Bukit Lawang-Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang mempunyai 215 jenis

suku Fagaceae dan Euphorbiaceae tersebut sangat toleran terhadap kondisi lingkungan seperti pada daerah penelitian. Selain itu beberapa jenis dari suku Euphorbiaceae memang dikenal sebagai jenis-jenis yang mampu beradaptasi terhadap berbagai macam kondisi. Ditinjau dari potensi pemanfaatan kayunya, tercatat sebanyak 45 jenis dari 46 jenis pohon yang ditemukan telah diketahui pemanfaatannya, kecuali Diospyros buxifolia. Dalam pemanfaatannya, masyarakat jarang memanfaatkan satu jenis pohon dengan satu jenis pemanfaatan, kecuali beberapa jenis antara lain Ostodes paniculata dan Acronychia laurifolia sebagai papan cor saja serta Psychotria viridiflora hanya sebagai kayu bakar (Tabel 1). Oleh sebab itu dalam klasifikasi potensi pemanfaatannya, satu jenis pohon dapat digolongkan kedalam beberapa jenis pemanfaatan. Dalam klasifikasi potensi pemanfaatan, masyarakat umumnya mendiskripsikan berdasarkan sifat-sifat kayu antara lain kekerasan, tektur, mudah pecah atau tidaknya, kandungan air serta corak seratnya. Pemanfaatan jenis pohon sebagai bahan bangunan menduduki peringkat paling besar, baik dalam jumlah jenis per hektar (35 jenis), jumlah individu per hektar (339 individu) maupun jumlah suku per hektar (21 suku), disusul berturut-turut sebagai kayu bakar, papan dinding rumah, pangan dan lain-lain (Tabel 2, Gambar 1, dan Gambar 2). Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat sekitar Gunung Salak tidak menggantungkan kebutuhan pangannya secara mutlak kepada keberadaan hutan sekitarnya, melainkan hanya untuk mencukupi kebutuhan sarana tempat tinggal saja. Berbeda dengan masyarakat tradisional lain yang juga tinggal di sekitar kawasan hutan di luar Pulau Jawa, umumnya mereka menggantungkan kebutuhan hidupnya secara mutlak pada keberadaan hutan sekitarnya, seperti halnya suku Melayu di sekitar kawasan hutan Danau Bangko Tabel 2. Klasifikasi potensi pemanfaatan oleh masyarakat

berdasarkan jumlah suku, jumlah jenis dan jumlah individu per hektar di kawasan Bukit Berbakti, TNGHS.

No Jenis Pemanfaatan Jumlah Suku Jumlah Jenis Jumlah Individu 1 Bangunan 21 35 339 2 Papan 9 15 109 3 Kayu Bakar 11 20 239 4 Penumbuk Padi 1 1 3 5 Gagang Golok 1 1 3 6 Papan cor 3 3 19 7 Pangan 3 4 63 8 Mainan anak 1 1 3 9 Watang/Bingkai 1 1 7 10 Furnitur 1 1 1 11 Tiang pancang 1 1 2 12 Kusen 2 2 18 13 Obat 1 1 86 14 Lain-lain 1 1 7 15 Tidak diketahui 1 1 1

Gambar 1. Potensi pemanfaatan jenis pohon terhadap jumlah jenis per hektar di kawasan Bukit Berbakti, TNGHS.

Gambar 2. Potensi pemanfaatan jenis pohon terhadap jumlah individu per hektar di kawasan Bukit Berbakti, TNGHS

pohon (Polosakan, 2010b). Hal ini karena daerah penelitian terletak pada ketinggian 1267 m dpl. yang secara ekologis termasuk tipe ekosistem hutan pegunungan bawah, sedang pada kawasan-kawasan lain tersebut menpunyai ketinggian tempat < 500 m dpl. Kondisi ini sesuai dengan kaidah ekologis bahwa makin tinggi dataran makin sedikit pula keanekaragaman jenis vegetasinya. Suku Fagaceae dan Euphorbiaceae mempunyai jumlah jenis yang paling banyak di kawasan tersebut (Tabel 1), kondisi ini menggambarkan bahwa beberapa jenis dari

di Jambi dan lain-lain (Polosakan dkk., 2010b). Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya (pangan), masyarakat yang tinggal di sekitar hutan Gunung Salak menggantungkan kepada pencahariannya sebagai petani menetap, pedagang dan lain-lain. Pengetahuan masyarakat terhadap potensi pemanfaatan

Schima wallichii, Altingia excelsa, Quercus gemelliflora, Syzygium gracile dan lain-lain sebagai bahan bangunan, tidak berbeda jauh dengan hasil beberapa penelitian tentang pemanfaatan kayu yang telah dilakukan di beberapa daerah di kawasan Asia Tenggara (Sosef dkk, 1998). Namun Turpinia sphaerocarpa tidak direkomendasikan oleh Departemen Kehutanan sebagai salah satu bahan bangunan karena kualitas kayunya yang kurang bagus, kecuali digunakan sebagai bahan baku pulp dan kertas (Sumarni dkk, 2009). Jumlah jenis dan jumlah individu yang dimanfaatkan sebagai kayu bakar juga cukup tinggi (Tabel 2), karena sebagian besar masyarakat masih mengandalkan kayu di hutan untuk mencukupi kebutuhan bahan bakar rumah tangganya. Oleh sebab itu penjarahan kayu oleh masyarakat untuk kebutuhan kayu bakar masih menjadi kendala bagi pengelola kawasan konservasi di TNGHS (komunikasi pribadi dengan petugas TNGHS). Meskipun demikian terdapat beberapa jenis yaitu Ficus tricolor, Glochidion arborescens, Glochidion rubrum, Fagraea elliptica, Hypobathrum frutescens, Evodia latifolia, Polyosma illicifolia, dan Turpinia sphaerocarpa (Tabel 1) yang tidak disukai masyarakat untuk digunakan sebagai kayu bakar, karena jenis-jenis tersebut menghasilkan asap yang tebal bila dibakar, walaupun telah dikeringkan. Hal ini dapat disebabkan karena kandungan getahnya yang banyak atau mempunyai kandungan semacam minyak tertentu. Dalam pemanfaatan sebagai tanaman obat, hanya jenis Schima wallichii yang diketahui buahnya dapat dimanfaatkan sebagai obat penghilang rasa capai dan pegal-pegal. Namun karena jumlahnya yang mendominasi di kawasan tersebut, maka tampak seakan-akan pemanfaatan jenis pohon sebagai tanaman obat terlihat cukup banyak (Gambar 2). Yang menarik, jenis Magnolia candollii (Cempaka gunung) selain kayunya dapat dimanfaatkan sebagai bahan kusen dan papan, juga dipercaya dapat digunakan sebagai penglaris warung. Kepercayaan ini juga ditemukan pada masyarakat etnis Sunda di sekitar kawasan Suaka Margasatwa Cikepuh (Polosakan, 2010a). Hal ini menyiratkan bahwa kepercayaan tersebut tidak hanya milik masyarakat sekitar Gunung Salak saja, tetapi juga milik masyarakat etnis Sunda di tempat lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman jenis pohon di daerah penelitian tergolong relatif agak rendah bila dibandingkan dengan daerah konservasi lain di Pulau Jawa dan pemanfaatannya terbanyak sebagai bahan bangunan, kayu bakar, papan rumah serta pangan. KEPUSTAKAAN

Kartawinata K, 1975. The Ecological Zone of Indonesia. PaperEcological Zone of Indonesia. Paper presented in the Symposium of Pasific Ecosystem, 13th

Pasific Science Congress, Vancouver, August 1975. Mirmanto E, 1994. Fitososiologi Hutan Lahan Pamah di Kawasan

Bukit Tiga Puluh, Riau–Sumatra. Rain Forest and Resource Management. Proc. Of the NORINDRA Seminar, LIPI,LIPI,

Jakarta, 29–35.

Mirmanto E, Soedjito H, dan Sambas EN, 1992. Komposisi dan Struktur Hutan Lahan Pamah di Propinsi Bengkulu, Pros., Pros. II Lokakarya Sumatra, Lingkungan dan Pembangunan: Yang lalu, Sekarang dan Yang Akan Datang. Biotrop Spec. Publ. 46: 101–118. Mirmanto E, Wiriadinata H, Royyani MF, Ichikawa S, dan Ismirza, 2009. Merajut Pesona Flora Hutan Pegunungan Tropis di Gunung Salak, JICA, Bogor, 82. Polosakan R, dan Soehardjono, 2009. Analisa Vegetasi Jenis Pohon pada Kawasan Cagar Alam Dungus Iwul di Jasinga, Kabupaten Bogor. Prosiding Seminar Nasional Biologi:

Peran Biosistimatika dalam Pengelolaan Sumberdaya Hayati Indonesia 12 Desember 2009, Purwokerto, 1000–1006.

Polosakan R, 2010a. Keanekaragaman Jenis Pohon dan Potensi Pemanfaatan oleh Masyarakat Sekitarnya pada Kawasan Suaka Margasatwa Cikepuh, Sukabumi. Proceeding Book Vol. 4. 7th Basic Science National Seminar, Univ. Brawijaya

20 Februari 2010, Malang, 425–431.

Polosakan R, Susiarti S, dan Afriastini JJ, 2010. Studi Keanekaragaman Jenis Pohon di Kawasan Hutan Danau Bangko, Jambi: Analisis aspek ekologi dan pemanfaatannya. Dalam Purwanto Y, Walujo EB, dan Wahyudi A, (Editor),

Valuasi Hasil Hutan Bukan Kayu Kawasan Konservasi PT Wirakarya Sakti Jambi, 215–224.

Polosakan R, 2010b. Dinamika dan Populasi Jenis Pohon pada Kawasan Hutan di Bukit Lawang, Taman Nasional Bukit Tigapuluh–Riau. Proc. 7th. Basic Science National Seminar

20 Februari 2010, Malang, 383–392.

Rinaldi D, Harahap SA, Prawiradilaga DM, Sambas EN, Wiriadinata H, Purwaningsih, Fabriana I, Widyaningrum IK, dan Faizin N, 2008. Ekologi Koridor Halimun Salak- Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Bogor, 37.Bogor, 37. Schmidt FR dan Ferguson JA, 1951. Rainfall Types Based on WetRainfall Types Based on Wet

and Dry Period Ratios for Indonesia with Western New Guinea. Kementrian Perhubungan. Djawatan Meteorologi dan Geofisik, Jakarta, Verhandelingen, No. 42.

Sosef MSM, Hong LT, dan Prawirohatmodjo S, (Editors), 1998. Plant Resources of South-East Asia No 5 (3), Timber Trees: Lesser-known Timbers. PROSEA. Backhuys Publishers, Leiden, 859. Sumarni G, Muslich M, Hadjib N, Krisdianto, Mailk D, Suprapti S, Basri E, Pari G, Iskandar MI, dan Siagian RM, 2009. SifatSifat dan Kegunaan Kayu. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan Departemen Kehutanan, Bogor, 88.