IDENTIFIKASI MODAL SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN

WISATA ALAM DI DESA NGLANGGERAN

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi

Oleh:

D. Kukuh Tiyasmono NIM : 162314017

PROGRAM STUDI EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orangtua saya yang sudah merawat dan membesarkan saya 2. Kakak-kakak saya yang sudah mendukung pendidikan saya 3. Dosen-dosen yang sudah sabar membimbing saya

4. Teman-teman saya, khususnya Prodi Ekonomi yang sudah berproses bersama selama kurang lebih 4 tahun ini

5. Laptop saya

6. Abang-abang gojek yang sudah nganterin gofood malam-malam 7. Aa burjo yang sudah membuatkan saya mie instan

8. Dan yang terakhir, untuk pacar saya, Maria Christi Oktaviana. Terimakasih sudah setia menemani perjalanan saya selama ini. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyusunannya.

viii DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN ... ii

HALAMAN PENGESAHAN ... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ... iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ... v

HALAMAN LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK ... vi

HALAMAN KATA PENGANTAR ... vii

HALAMAN DAFTAR ISI ... viii

HALAMAN DAFTAR TABEL ... xii

HALAMAN DAFTAR GAMBAR... xiii

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ... xv

ABSTRAK... xvi

ABSTRACT... xix

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Masalah Penelitian ... 4 C. Tujuan Penelitian ... 4 D. Manfaat Penelitian... 5 1. Manfaat Teoritis ... 5 2. Manfaat Empiris ... 5 3. Manfaat Praktis ... 5

ix

E. Ouput Penelitian ... 5

F. Organisasi Penulisan ... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 8

A. Tinjauan Teori ... 8

1. Pengertian Modal Sosial ... 8

2. Bentuk/ Jenis Modal Sosial ... 9

3. Fungsi Modal Sosial ... 11

4. Efektivitas Fungsi Modal Sosial ... 12

5. Hubungan Modal Sosial dan Pengembangan Pariwisata ... 12

B. Tinjauan Penelitian Sebelumnya ... 14

C. Model Konseptual/Teoritis ... 20

BAB III METODE PENELITIAN ... 22

A. Obyek Penelitian ... 22

B. Subyek Penelitian ... 22

C. Metode dan Desain Penelitian ... 23

D. Teknik Pengumpulan Data ... 24

E. Variabel Penelitian ... 26

F. Proses Penelitian Kualitatif ... 26

BAB IV GAMBARAN UMUM WISATA ALAM DESA NGLANGGERAN ... 29 A. Lokasi ... 29 B. Sejarah ... 30 C. Kepengurusan ... 31 D. Tujuan ... 33 E. Perkembangan Terkini ... 34

x

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 38

A. Hasil Analisis SWOT Pengembangan Wisata Alam di Desa Nglanggeran ... 38

1. Hasil Analisis Strength (Kekuatan/Kelebihan) ... 38

2. Hasil Analisis Weakness (Kelemahan/ Kekurangan) .... 39

3. Hasil Analisis Opportunity (Peluang/ Kesempatan) ... 39

4. Hasil Analisis Threats (Tantangan/ Ancaman) ... 40

5. Hasil Pembahasan ... 41

B. Hasil Model Empiris ... 42

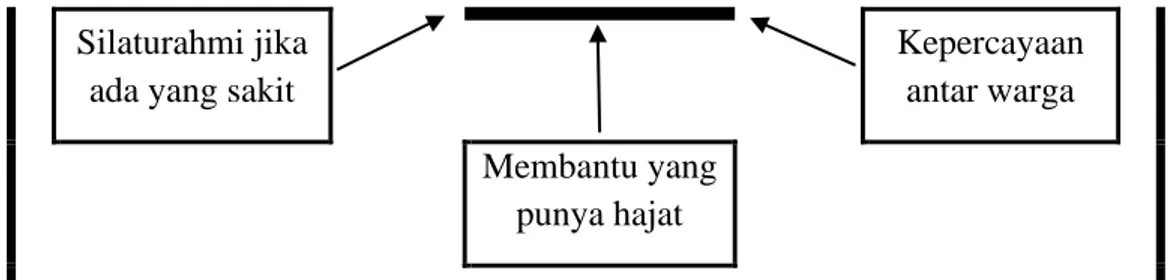

1. Model Empiris Identifikasi Bonding Social Capital dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran ... 42

2. Model Empiris Identifikasi Bridging Social Capital dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran ... 44

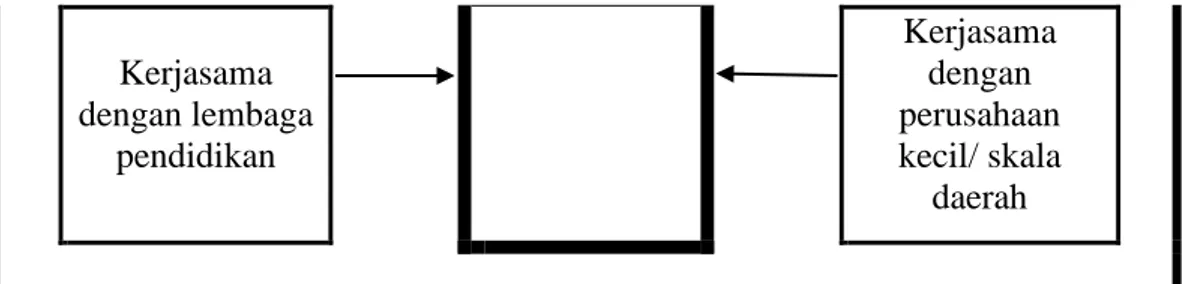

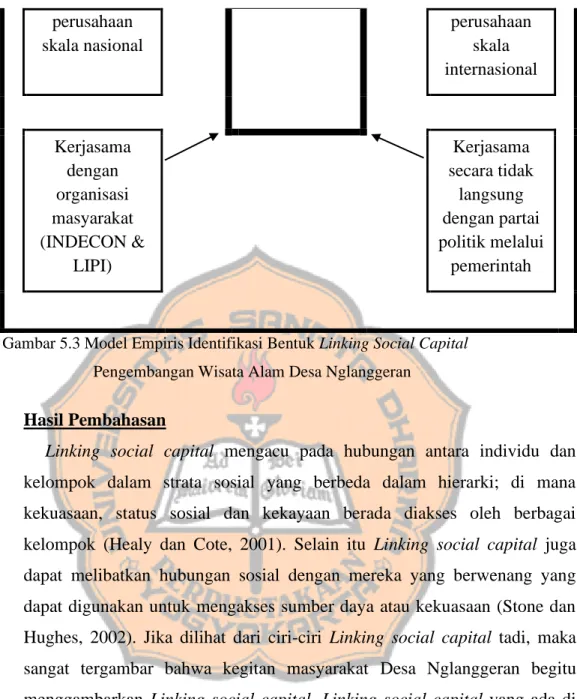

3. Model Empiris Identifikasi Linking Social Capital dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran ... 46

4. Model Empiris Identifikasi Social Capital dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran ... 49

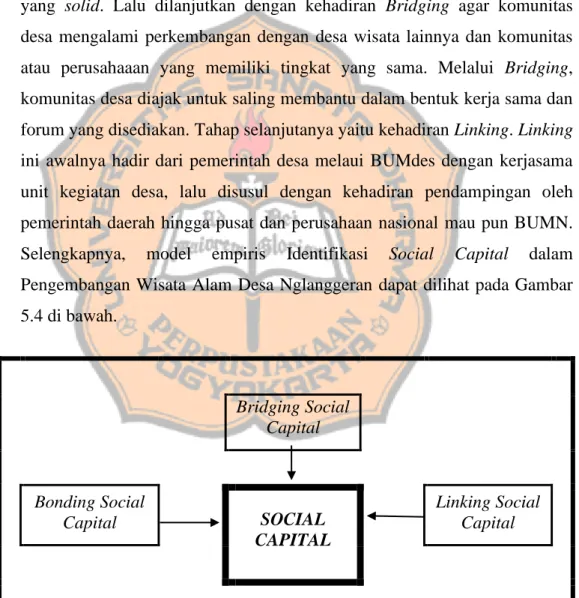

5. Model Empiris Fungsi Bonding Social Capital dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran ... 50

6. Model Empiris Fungsi Bridging Social Capital dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran ... 53

7. Model Empiris Fungsi Linking Social Capital dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran ... 55

8. Model Empiris Fungsi Social Capital dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran ... 58 9. Model Empiris Efektivitas Fungsi Bonding Social

xi

Capital dalam Pengembangan Wisata Alam Desa

Nglanggeran ... 61

10. Model Empiris Efektivitas Fungsi Bridging Social Capital dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran ... 65

11. Model Empiris Efektivitas Fungsi Linking Social Capital dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran ... 67

12. Model Empiris Efektivitas Fungsi Social Capital dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran ... 71

13. Model Empiris Hubungan Fungsi dan Efektivitas Fungsi Social Capital dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran ... 76

BAB VI PENUTUP ... 78

A. Kesimpulan ... 78

B. Saran ... 79

DAFTAR PUSTAKA ... 82

xii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya yang Relevan ... 16 Tabel 4.1 Data Kunjungan Wisatawan ... 35 Tabel 4.2 Prestasi/ Penghargaan Desa Nglanggeran ... 37

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Konseptual/Teoretis Modal Sosial (Diolah) ... 21

Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Nglanggeran ... 29

Gambar 4.2 Peta Posisi Desa Nglanggeran dari Kota Yogyakarta ... 29

Gambar 4.3 Struktur Kepengurusan Pokdarwis Desa Nglanggeran ... 32

Gambar 4.4 Visi dan Misi Pokdarwis Desa Nglanggeran ... 34

Gambar 4.5 Wisata Gunung Api Purba ... 36

Gambar 4.6 Air Terjun Kedung Kandang ... 36

Gambar 4.7 Wisata Embung Nglanggeran ... 37

Gambar 4.8 Griya Coklat Nglanggeran ... 37

Gambar 5.1 Model Empiris Identifikasi Bentuk Bonding Social Capital Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran ... 43

Gambar 5.2 Model Empiris Identifikasi Bentuk Bridging Social Capital Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran ... 45

Gambar 5.3 Model Empiris Identifikasi Bentuk Linking Social Capital Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran ... 47

Gambar 5.4 Model Empiris Identifikasi Bentuk Social Capital Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran ... 49

Gambar 5.5 Model Empiris Fungsi Bonding Social Capital dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran ... 51

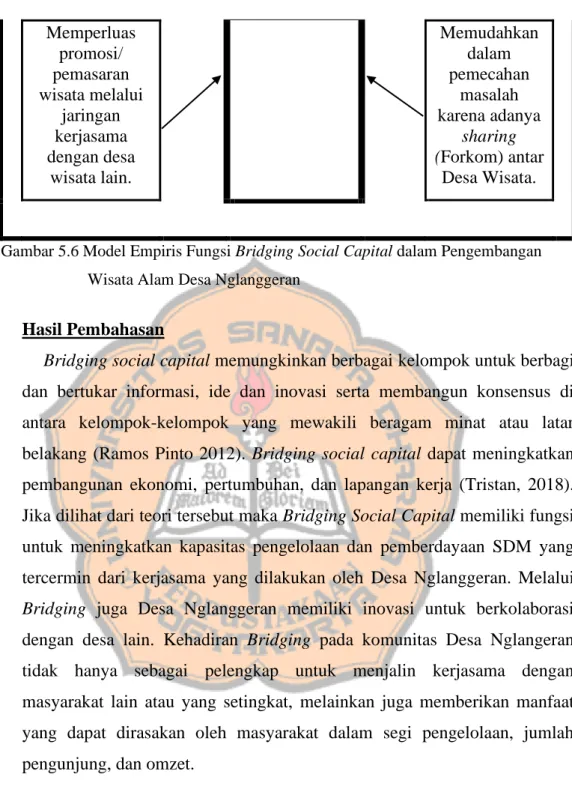

Gambar 5.6 Model Empiris Fungsi Bridging Social Capital dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran ... 54 Gambar 5.7 Model Empiris Fungsi Linking Social Capital dalam

xiv

Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran ... 57 Gambar 5.8 Model Empiris Fungsi Social Capital dalam

Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran ... 59 Gambar 5.9 Model Empiris Efektivitas Fungsi Bonding Social Capital

dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran ... 63 Gambar 5.10 Model Empiris Efektivitas Fungsi Bridging Social Capital

dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran ... 66 Gambar 5.11 Model Empiris Efektivitas Fungsi Linking Social Capital

dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran ... 69 Gambar 5.12 Model Empiris Efektivitas Fungsi Social Capital

dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran ... 72 Gambar 5.13 Model Empiris Hubungan Fungsi dan Efektivitas Fungsi

Social Capital dalam Pengembangan Wisata Alam

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Format Wawancara Penelitian ... 90

Lampiran 2 Surat Izin Wawancara ... 104

Lampiran 3 Daftar Nama Narasumber Pokdarwis Desa Nglanggeran .... 105

Lampiran 4 Transkrip Wawancara Narasumber 1 ... 106

Lampiran 5 Transkrip Wawancara Narasumber 2 ... 124

Lampiran 6 Transkrip Wawancara Narasumber 3 ... 149

Lampiran 7 Kategorisasi Data Wawancara Narasumber 1 ... 167

Lampiran 8 Kategorisasi Data Wawancara Narasumber 2 ... 183

Lampiran 9 Kategorisasi Data Wawancara Narasumber 3 ... 203

xvi ABSTRAK

IDENTIFIKASI MODAL SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN WISATA ALAM DI DESA NGLANGGERAN

D. Kukuh Tiyasmono NIM: 162314017 Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta 2020

Kegiatan kepariwisataan memberi manfaat ekonomi dan non-ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan bagi pengelolanya dan juga masyarakat sekitarnya. Keberhasilan pengembangan pariwisata disebabkan banyak faktor di antaranya adalah faktor keberadaan modal sosial. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah modal sosial berperan penting secara empiris dalam pengembangan kepariwisataan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk modal sosial, fungsi modal sosial, dan efektivitas modal sosial dalam pengembangan kepariwisataan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang secara umum mengandung tahap-tahap pengumpulan data kualitatif dari narasumber kunci, pengkodingan data, analisis & penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini secara khusus memilih lokasi di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan penting yang diformulasikan dalam bentuk model analisis SWOT dan model empiris seperti model empiris bentuk modal sosial, fungsi modal sosial, dan efektivitas modal sosial dalam pengembangan wisata alam di Desa Nglanggeran. Hubungan bentuk, fungsi dan efektivitas fungsi modal sosial dalam pengembangan wisata alam di Desa Nglanggeran tidak bisa terpisahkan. Modal sosial memiliki jenis, dan setiap jenis itu memiliki bentuk dan fungsinya masing-masing guna mengembangkan wisata

xvii

alam di Desa Nglanggeran. Fungsi dari masing-masing modal sosial yang tumbuh di Desa Nglanggeran mendorong efektivitas dalam meningkatkan kinerja dan kekompakan pengelolaan desa wisata alam.. Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat menambah hasil kajian empiris tentang modal sosial dalam pengembangan pariwisata. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberi masukan penting terkait modal sosial dan pengembangan pariwisata di pedesaan pada umumnya dan secara khusus pengelolan desa wisata di Nglanggeran.

.

Kata kunci : Modal Sosial, Pengembangan Wisata, Metode Kualitatif, Model Empiris, Desa Nglanggeran.

xviii ABSTRACT

SOCIAL CAPITAL IDENTIFICATION TO THE DEVELOPMENT OF NATURE BASED TOURISM IN NGLANGGERAN VILLAGE

D. Kukuh Tiyasmono NIM: 162314017 Sanata Dharma University

Yogyakarta 2020

Tourism activities provide economic and non-economic benefits which ultimately increase the welfare of the managers and also the surrounding community. The success of tourism development is due to many factors including the presence of social capital. The main problem raised in this study is whether social capital plays an important empirical role in tourism development. In connection with this problem, this study aims to identify the forms of social capital, the function of social capital, and the effectiveness of social capital in tourism development. This study uses qualitative research methods, namely research methods that generally contain stages of qualitative data collection from key informants, data coding, analysis and data presentation, and drawing conclusions. This study uses the case of village tourism development in Nglanggeran Village, Patuk District, Gunungkidul, Special Region of Yogyakarta.

This research make a number of important findings that is formulated in the form of SWOT analysis models and empirical models such as empirical models of social capital, social capital functions, and the effectiveness of social capital in the development of nature based tourism in Nglanggeran Village. The relationship of form, function and effectiveness of social capital functions in the development of nature based tourism in Nglanggeran Village cannot be separated. Social capital has a number of

xix

characteristics type, and each type has its own form and function in order to develop nature based tourism in Nglanggeran Village. In its role, social capital is assisted by the function of each social capital in Nglanggeran Village. The function of social capital results in an increase in the effectiveness of the performance and togetherness of nature based tourism management in nglanggeran. Theoretically, the results of this study can add to the results of empirical studies of social capital in tourism development. Practically, the results of this study are useful to provide important inputs related to social capital and tourism development in rural areas in general and specifically to the nature based tourism management in Nglanggeran village.

Keywords: Social Capital, Tourism Development, Qualitative Methods, Empirical Model, Nglanggeran Village.

1 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor yang berperan dalam proses pembangunan wilayah karena memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan suatu daerah maupun masyarakat (Kusuma & Darwanto, 2015). Pariwisata mampu memberikan dampak terhadap kegiatan ekonomi,baik secara mikro,meso atau makro(Suci,2015;Yoga 2015;Wulandari,2014;Widodo,2011). Dampak mikro antara lain peningkatan pendapatan masyarakat atau variasi kegiatan ekonomi bertambah. Peningkatan PAD, pembukaan lapangan pekerjaan merupakan dampak di lingkup meso. Dampak makronya adalah pertumbuhan ekonomi dan PDRB wilayah. Pariwisata dapat memberi pengaruh pada lingkungan ekonomi dan kehidupan sosial. Pariwisata merupakan sektor yang paling dinamis di berbagai negara. Terutama di negara-negara berkembang, pariwisata merupakan salah satu sektor terbesar penyumbang devisa negara. Dalam peraturan Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan pasal 4 menyatakan bahwa pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam dan sumber daya, dan memajukan kebudayaan. Sektor pariwisata diharapkan dapat menghasilkan multiplier effect yang tinggi dalam perekonomian melebihi sektor-sektor unggulan lain. Pariwisata memberdayakan masyarakat lokal, di mana pemberdayaan adalah konsep multidimensi yang mencakup ekonomi, sosial, politik, dan pemberdayaan psikologis (Friedmann, 1992). Community based tourism merupakan salah satu pendekatan pembangunan pariwisata yang menekankan pada masyarakat lokal baik yang terlibat langsung pada industri pariwisata (Hausler & Strasdas dalam Purnamasari, 2011). CBT sebagai bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pengembangan pariwisata

2

(Hausler, 2005). Fokus utama CBT adalah masyarakat lokal, bagaimana mendorong keterlibatan, partisipasi, dan manfaat bagi masyarakat dari kegiatan pariwisata, serta mendorong masyarakat menuju pembangunan pariwisata berkelanjutan (Pookaiyaudom, 2013). Pariwisata berbasis masyarakat merupakan aktivitas ekonomi penting yang jika dikembangkan dengan tepat dapat mengatasi sejumlah tantangan pembangunan, termasuk pengurangan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal, perdamaian dan keselarasan (Damanik & Weber, 2006).

Keberhasilan pengembangan dan perlindungan pariwisata berbasis masyarakat dapat dilakukan melalui modal sosial. Pentingnya kehadiran faktor non-ekonomi dalam pertumbuhan ekonomi yang disebut sebagai “modal sosial” (social capital). Perannya penting dalam masyarakat sebagai aset sosial yang memungkinkan individu dan masyarakat bekerja secara lebih efisien. Modal sosial menjadi sangat penting dalam penguatan kapasitas masyarakat, khususnya bagi masyarakat Indonesia sebagai Negara berkembang. Modal sosial telah diterima secara meluas sebagai perspektif teoritis yang memiliki kekuatan guna memahami norma-norma dan relasi sosial yang bekerja di dalam suatu struktur sosial, dimana modal sosial merupakan dasar bagi pembangunan sosial di sebuah komunitas, dalam arti pembangunan yang melibatkan semua aspek, baik aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang terintegrasi dalam satu satu wadah komunitas dalam masyarakat yang majemuk.

Modal sosial dapat menjadi alat yang digunakan oleh individu mau pun kelompok dalam mengembangkan pariwisata (Hwang & William, 2017). Pengembangan pariwisata dengan bantuan modal sosial dapat berdampak positif pada masyarakat, karena norma, tindakan dan nilai-nilai pengelolaan dapat memotivasi orang untuk terlibat pada pengembangan pariwisata (Kollmuss & Julian, 2002). Pelibatan modal sosial pada komunitas dapat berpengaruh siginifikan pada penurunan biaya operasional pariwisata karena terdapat aksi kolektif yang memungkinkan terjadinya efisiensi dan meningkatkan peluang terjadinya inovasi (Pretty, 2003). Warga dapat meminimalkan perubahan negatif dan memaksimalkan dampak yang positif pada pariwisata, jika menggunakan

modal sosial terutama nilai rasa saling memiliki yang kuat terhadap masyarakat (Hwang & William, 2017). Modal sosial yang seimbang akan menjadi jembatan yang sangat penting untuk keberhasilan pengembangan pariwisata pedesaan (McGehee dkk, 2010).

Modal sosial memiliki karakteristik yang cukup kompleks dari sejumlah sudut pandang. Modal sosial menjadi penting mengingat pengembanganya melalui proses dialogis, bukan satu arah, dari setiap aktor dalam suatu institusi, baik pemerintah maupun non-pemerintah (Pawar, 2006). Modal sosial merupakan bentuk jaringan kerja sosial dan ekonomi di masyarakat yang terjadi antar individu dan kelompok yang bermanfaat dan menguntungkan bagi individu mau pun kelompok tersebut (Suandi, 2014). Modal sosial dianggap sebagai suatu hal yang penting untuk pembangunan ekonomi karena melibatkan kepercayaan dan kerjasama antar seluruh masyarakat (Ali dkk, 2011). Semakin tingginya modal sosial dalam masyarakat maka potensi konflik dapat diredam bahkan dicegah serta dapat memengaruhi keberhasilan suatu program pembangunan (Wakka & Achmad, 2018). Penguatan modal sosial yang tepat dalam pemberdayaan masyarakat mampu mempercepat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Suandi, 2014). Modal sosial yang terbentuk sejak lama dan memiliki dampak bagi masyarakat dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam pembangunan (Rosalinda 2018).

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian tentang modal sosial dalam pengembangan pariwisata. Secara khusus, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang modal sosial dan pengembangan pariwisata dalam ruang lingkup pengembangan wisata alam di Desa Nglanggeran. Lokasi dipilih karena Desa Wisata Nglanggeran merupakan salah satu desa wisata yang sudah menerapkan konsep Community Based Tourism dan pernah memenangkan penghargaan oleh Dinas Pariwisata DIY sebagai Desa Wisata dengan Keunikan Alam dalam lomba desa se-DIY pada tahun 2009. Prestasi terbaru yang diperoleh Desa Wisata Nglanggeran adalah memenangkan Award sebagai Desa Wisata Terbaik se-ASEAN pada ajang ASEAN

4

Community Based Tourism Award yang diselenggarakan di Singapura pada tanggal 20 Januari 2017. Desa nglanggeran dipilih oleh peneliti karena desa nglanggeran memiliki pengelolaan yang unggul. Pengelolaan desa nglanggeran yang berbasis pada masyarakat membuat peneliti tertarik bagaimana pengelolaan yang ditangani langsung oleh masyarakatnya menjadi berkembang sangat pesat. Desa nglanggeran juga memiliki berbagai penghargaan serta kebudayaan serta adat yang masih alamai. Kealamian desa nglanggeran yang menjadi salah satu faktor dipilihnya desa nglanggeran sebagai obyek penelitian modal sosial, karena masyarakatnya yang masih menjaga adat, budanya bisa berkembang bersama pariwisata

Peneliti berharap bisa mendapat hasil penelitian tentang modal sosial dalam pengembangan pariwisata alam di Desa Nglanggeran yang memadai sehingga dari hasil penelitian itu nantinya dapat memberi kontribusi penting demi pengembangan wisata alam di Desa Nglanggeran. Agar sesuai dengan tujuan penelitiannya, peneliti menentukan judul penelitian sebagai berikut “Identifikasi Modal Sosial dalam Pengembangan Wisata Alam di Desa Nglanggeran.”

B. Masalah Penelitian

1. Apa sajakah social capital dalam pengembangan wisata alam Desa Nglanggeran?

2. Apa sajakah fungsi social capital dalam pengembangan wisata alam Desa Nglanggeran?

3. Bagaimanakah efektivitas fungsi social capital dalam pengembangan wisata alam Desa Nglanggeran?

4. Bagaimanakah hubungan fungsi dan efektivitas fungsi social capital dalam pengembangan wisata alam Desa Nglanggeran?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi social capital dalam pengembangan wisata alam Desa Nglanggeran.

2. Untuk mengeksplorasi fungsi social capital dalam pengembangan wisata alam Desa Nglanggeran.

3. Untuk menemukenali efektivitas fungsi social capital dalam pengembangan wisata alam Desa Nglanggeran.

4. Untuk menganalisis hubungan fungsi dan efektivitas fungsi social capital dalam pengembangan wisata alam Desa Nglanggeran.

D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai keterkaitan modal sosial terhadap pariwisata berbasis masyarakat, khususnya di Desa Nglanggeran.

2. Manfaat Empiris

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan pengukuran terkait peranan modal sosial terhadap pariwisata masyarakat, sehingga penelitian dapat menjadi lebih sempurna.

3. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada pengelola wisata alam tentang modal sosial apa saja yang ada di masyarakat Desa

Nglanggeran. b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada

pengelola wisata alam di Desa Nglanggeran tentang apa fungsi/ manfaat dan efektivitas fungsi dari modal sosial yang mereka miliki tersebut. c. Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi bagi pengelola wisata alam

di Desa Nglanggeran dalam meningkatkan pengelolaan wisatanya dengan modal sosial.

E. Output Penelitian

Adapun output dari penelitian ini adalah :

1. Model Empiris Identifikasi Bonding Social Capital dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran.

6

2. Model Empiris Identifikasi Bridging Social Capital dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran.

3. Model Empiris Identifikasi Linking Social Capital dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran.

4. Model Empiris Identifikasi Social Capital dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran.

5. Model Empiris Fungsi/Manfaat Bonding Social Capital dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran.

6. Model Empiris Fungsi Bridging Social Capital dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran.

7. Model Empiris Fungsi Linking Social Capital dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran.

8. Model Empiris Fungsi Social Capital dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran.

9. Model Empiris Efektivitas Fungsi Bonding Social Capital dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran.

10. Model Empiris Efektivitas Fungsi Bridging Social Capital dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran.

11. Model Empiris Efektivitas Fungsi Linking Social Capital dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran.

12. Model Empiris Efektivitas Fungsi Social Capital dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran.

13. Model Empiris Hubungan Fungsi dan Efektivitas Fungsi Social Capital dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Nglanggeran.

F. Organisasi Penulisan 1. Bab I. Pendahuluan

Pada bagian ini diuraikan argumentasi atau justifikasi perlunya masalah ini diteliti. Bab ini juga menguraikan tentang apa masalah yang akan diteliti serta tujuan dan manfaat penelitian.

Pada bagian ini diuraikan teori-teori yang berkaitan erat dengan topik bahasan penelitian. Serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti.

3. Bab III. Metode Penelitian

Pada bab ini tahap-tahap yang akan dilakukan dalam proses penelitian. Metode penelitian terdiri dari objek penelitian, subyek penelitian, metode dan desain penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan teknik analisis data.

4. Bab IV. Profil Pengembangan Wisata Alam di Desa Nglangeran

Bab ini berisi tentang profil peengembangan wisata alam Desa Nglanggeran yang diperoleh dari keyperson. Selain profil pengembangan juga memuat tentang asal mula sampai prestasi yang telah dicapai.

5. Bab V. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan dari data yang sudah dikumpulkan. Pembahasan pada bab ini dikaitkan dengan teori-teori pada bab landasan teori.

6. Bab VI. Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang berkaitan dengan hasil analisa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini juga berisi saran dari peneliti sesuai dengan hasil penelitian.

8 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Modal Sosial

Modal sosial (social capital) ada di tengah-tengah masyarakat. Modal sosial dapat didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, demi mencapai tujuan-tujuan bersama, di dalam berbagai kelompok dan organisasi (Coleman, 1999). Esensi modal sosial adalah hubungan sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Ibrahim, 2006). Modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama lain dan selanjutnya menjadi kekuatan yang sangat penting bukan hanya bagi kehidupan ekonomi namun juga setiap aspek eksistensi sosial yang lain (Burt, 2000). Modal sosial merujuk pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu entitas atau kelompok untuk bekerjasama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama (Febriani dan Saputra, 2018). Modal sosial merupakan bentuk jaringan kerja sosial dan ekonomi di masyarakat yang terjadi antar individu dan kelompok yang bermanfaat dan menguntungkan bagi individu tersebut (Suandi, 2014).

Konsep mengenai modal sosial dapat dilihat melalui hubungan sosial antara komunitas sosial dalam menunjang kesejahteraan manusia. Modal sosial mengacu pada layanan organisasi sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan yang bisa meningkatkan efisensi di masyarakat dengan tindakan yang terkoodinir (Putman, 1993). Ikatan modal sosial mengacu pada jaringan kelompok komunitas homogen dengan minat dan kesamaan lingkungan sosial yang sama (Narayan, 1999). Modal sosial menjadi salah satu komponen penting untuk menunjang model pembangunan manusia, karena dalam model ini, manusia ditempatkan sebagai subjek penting yang menentukan arah pengelolahan pembangunan (Ontorael, 2015). Modal sosial

dianggap sebagai sumber kesejahteraan manusia, melengkapi kategori asep konvensional seperti modal alam, fisik dan manusia (Grootaert, 1998 dalam Shakya, 2016)

2. Bentuk/ Jenis Modal Sosial

Ada tiga bentuk/jenis modal sosial. Ketiga bentuk/jenis modal sosial tersebut menurut Ramos Pinto tahun 2012 adalah Bonding social capital, Bridging social capital, dan Linking social capital. Bonding social capital adalah jenis modal sosial yang menggambarkan hubungan dalam suatu kelompok atau komunitas yang ditandai dengan tingkat kesamaan yang tinggi dalam karakteristik demografis, latar belakang, minat, sikap, informasi, serta sumber daya yang tersedia. Bridging social capital adalah jenis modal sosial yang menjelaskan koneksi yang menghubungkan orang-orang dari suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain yang berbeda. Linking Social Capital adalah jenis modal sosial yang menggambarkan norma-norma penghormatan dan jaringan kepercayaan, hubungan antara orang-orang yang berinteraksi secara lintas kekuasaan atau otoritas yang eksplisit, formal atau dilembagakan gradien dalam masyarakat (Woolcock, 1998).

Bentuk/jenis modal sosial tersebut memiliki cirinya masing-masing. Bonding sosial capital lebih mengarah ke hubungan dimana orang-orang merasakan rasa berbagi identitas dan kepemilikan. Bonding social capital ada di antara 'orang-orang seperti kita yang 'bersama-sama' dan yang biasanya memiliki hubungan dekat yang kuat (Ramos Pinto, 2012). Bonding social capital ada karena mereka saling kenal dan sering berinteraksi satu sama lain. Sedangkan, Bridging social capital lebih mengarah ke hubungan antara kelompok-kelompok sosial dan ditandai dengan jaringan yang padat. Bridging social capital melintasi batas-batas sosial yang cenderung meningkatkan toleransi dan penerimaan orang yang berbeda, nilai-nilai, dan kepercayaan, melalui kontak dengan orang lain yang beragam (Paxton, 2002).

10

Bridging social capital merupakan asosiasi yang 'menjembatani' antara komunitas, kelompok, atau organisasi. Kemudian Linking social capital lebih mengarah ke hubungan antara individu dan kelompok dalam strata sosial yang berbeda dalam hierarki di mana kekuasaan, status sosial dan kekayaan berada diakses oleh berbagai kelompok. Hubungan ini digambarkan sebagai 'vertikal' dan fitur utamanya adalah perbedaan dalam posisi sosial atau kekuasaan (Healy dan Cote, 2001).

Bonding social capital dapat hadir di anggota keluarga, teman dekat, dan tetangga, dimana dapat memberikan dukungan materi, emosional, dan lebih berwawasan ke dalam dan melindungi. Bonding social capital juga dapat muncul pada lingkungan organisasi, komunitas, maupun sebuah instansi, dimana anggota/karyawan tersebut memiliki identitas bersama yang dibagikan, pemahaman sama, serta rasa saling memiliki (Ramos Pinto, 2012). Contoh Bonding social capital adalah Rembug, Gotong-royong, Komunitas masyarakat, Paguyuban, Karangtaruna, Arisan RT/RW, Aksi sosial masyarakat, PKK, dan Rukun tetangga/ Rukun warga (Tristan, 2018). Sedangkan Bridging social capital hadir pada hubungan antar kelompok-kelompok yang mewakili beragam minat atau latar belakang, dimana memungkinkan berbagai kelompok tersebut untuk berbagi informasi, ide dan inovasi serta membangun konsensus. Contoh dari Bridging social capital antara lain: kerja sama antara suatu komunitas dengan komunitas luar, kerja sama antar desa, kerja sama komunitas desa dengan lembaga pendidikan, komunitas lintas agama, komunitas umkm, patembayan, dan lain-lain (Tristan, 2018). Kemudian Linking social capital dapat hadir pada hubungan antara individu dan kelompok dalam hierarki yang berbeda. Contoh dari Linking social capital adalah hubungan kerjasama antara organisasi berbasis masyarakat dengan pemerintah atau lembaga lain yang tingkatan struktur sosialnya berbeda (Tristan, 2018).

3. Fungsi Modal Sosial

Modal sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat. Modal sosial mempunyai fungsi dalam kemampuan untuk memecahkan masalah secara bersama, meningkatkan kesadaran berkelompok dan mencari peluang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup (Kobayashi dkk, 2012). Modal sosial juga berperan pada pengembangan individu dan komunitas agar lebih erat secara sosial (Arzyana dkk, 2016). Modal sosial dianggap sebagai suatu hal yang penting untuk pembangunan ekonomi karena melibatkan kepercayaan dan kerjasama antar seluruh masyarakat (Ali dkk, 2011). Modal sosial yang berada pada komunitas masyarakat yang baik akan mendorong masyarakat berperilaku positif terhadap perlindungan lingkungannya (Liu dkk, 2014). Modal sosial dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan pendapatan (Shakya, 2016). Modal sosial mampu berkontribusi pada peningkatan ketahanan, karena modal sosial dapat menyebabkan munculnya respons bersama (Pramanik dkk, 2018).

Lebih lanjut, setiap bentuk/jenis modal sosial memiliki fungsi masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian T. Claridge dengan judul “The function of social capital - bonding, bridging, connecting: Social Capital Research” (2018), mengatakan bahwa Bonding social capital cenderung membantu orang 'bertahan' dalam rasa menderita, kesulitan sosial-ekonomi atau kesehatan yang buruk dengan memberikan norma dan kepercayaan yang memfasilitasi kerja sama tindakan. Kemudian fungsi Bridging social capital adalah dapat meningkatkan kemampuan untuk mengumpulkan informasi, kemampuan untuk mendapatkan akses ke kekuasaan atau penempatan yang lebih baik dalam jaringan, atau kemampuan untuk mengenali dengan lebih baik peluang (Adler dan Kwon, 2000). Bridging social capital dapat meningkatkan pembangunan ekonomi, pertumbuhan, dan lapangan kerja (Tristan, 2018). Kemudian fungsi Linking social capital bagi masyarakat adalah dapat menghubungkan pejabat pemerintah dengan orang-orang yang menyediakan pengetahuan dan

12

keterampilan untuk melakukan pekerjaan mereka (Jordan, 2015). Selain itu Linking social capital juga dapat melibatkan hubungan sosial dengan mereka yang berwenang yang dapat digunakan untuk mengakses sumber daya atau kekuasaan (Stone dan Hughes, 2002). Penelitian telah menemukan bahwa tanpa adanya Linking social capital, Bridging social capial, mau pun Bonding social capital sendiri mungkin tidak akan cukup untuk pengembangan masyarakat (Flora, 1998).

4. Efektivitas Fungsi Modal Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin. Menurut Ravianto (2014:11), pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Maka, mengacu pada pengertian tersebut, efektivitas fungsi modal sosial adalah seberapa jauh dampak yang dihasilkan dari fungsi modal sosial. Indikator dari efektivitas fungsi modal sosial adalah perubahan yang dirasakan oleh masyarakat dari sebelum dan sesudah diterapkannya modal sosial.

5. Hubungan Modal Sosial dan Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata dengan bantuan modal sosial dapat berdampak positif pada masyarakat, karena norma, tindakan dan nilai-nilai pengelolaan dapat memotivasi orang untuk terlibat pada pengembangan pariwisata (Kollmuss & Julian, 2002). Warga dapat meminimalkan perubahan negatif dan memaksimalkan dampak yang positif pada pariwisata, jika menggunakan

modal sosial terutama nilai rasa saling memiliki yang kuat terhadap masyarakat (Hwang dkk, 2012). Pelibatan modal sosial pada komunitas dapat berpengaruh siginifikan pada penurunan biaya operasional pariwisata karena terdapat aksi bersama yang memungkinkan terjadinya efisiensi dan meningkatkan peluang terjadinya inovasi (Pretty, 2003). Modal sosial mampu berkontribusi pada peningkatan ketahanan, karena modal sosial dapat menyebabkan munculnya respons kolektif (Pramanik dkk, 2018).

Modal sosial bisa digunakan untuk mendorong dan mengatasi tantangan pariwisata di suatu daerah. Modal sosial dapat menjadi alat yang digunakan dalam mengembangkan pariwisata (Hwang & William, 2017). Pendekatan modal sosial dapat digunakan untuk memahami motivasi perilaku masyarakat dalam pengembangan pariwisata (Yudha, et al., 2019). Modal sosial menjanjikan individu-individu dalam suatu komunitas memobilisasi dukungan untuk pengembangan pariwisata, menyelesaikan tantangan kolaborasi, dan menarik wisatawan (Hwang & William, 2017). Memperkuat modal sosial akan memberikan dan meningkatkan motivasi dan keterampilan masyarakat serta kemampuan untuk menangkap dan mengembangkan peluang pengembangan pariwisata (Yudha, et al, 2019). Modal sosial muncul secara signifikan sebagai mekanisme utama yang mendorong dan menarik orang untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata lokal (Kusuma, Arifin & Darwanto, 2015).

Modal sosial yang muncul secara mendasar di masyarakat sebagai cara yang utama untuk mendorong dan menarik orang untuk berpartisipasi dalam mengembangkan pariwisata lokal (Chantradoan, 2012). Pandangan modal sosial yang ada pada komunitas pariwisata adalah sebagai sarana promosi agar keberlanjutan pengembangan pariwisata tetap ada (McGehee dkk, 2000). Modal sosial memungkinkan individu pada suatu komunitas untuk menarik dukungan agar pengembangan pariwisata lewat kolaborasi dapat menarik wisatawan (Hwang & William, 2017). Mengubah modal sosial dapat meningkatkan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan pariwisata

14

(Pretty, 2003).

B. Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Dari hasil kajian jurnal penelitian pada tabel di bawah, dapat ditarik kesimpulan bahwa modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat desa akan berpengaruh terhadap pengembangan masyarakat di desa. Menurut hasil penelitian Meditran (2015), meningkat atau menurunnya keberhasilan pembangunan desa, turut ditentukan oleh modal sosial yang dimiliki masyarakat desa. Menurut hasil penelitian Rini dkk (2018), modal sosial merupakan faktor utama yang harus dimiliki masyarakat dalam mengoptimalkan potensi desa guna mewujudkan wisata petik jeruk yang ideal. Menurut hasil penelitian Cahyono dan Ardian (2012), tingkat kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan dapat dilakukan tidak hanya melalui pemberdayaan ekonomi, namun juga melalui penguatan modal sosial, dan community development. Menurut hasil penelitian Suandi (2014), semakin tinggi tingkat modal sosial yang dimiliki oleh petani maka semakin baik pula tingkat kesejahteraan petani sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Menurut hasil penelitian Yanti dan Sukarman (2018), semakin baik modal sosial, semakin baik kualitas layanan pariwisata masyarakat. Menurut hasil penelitian Gunawan dkk (2018), semakin baik modal sosial di masyarakat, semakin baik pengelolaan pariwisata di lingkungan. Menurut Pongponrat dan Naphawan (2012), modal sosial menyebabkan 'partisipasi diinduksi' dari masyarakat lokal yang memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap kampung halaman mereka, dan dengan saling menghormati satu sama lain, sehingga memungkinkan mereka bekerja untuk pengembangan pariwisata lokal mereka.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan beberapa perbedaan fokus bentuk/jenis modal sosial. Pada penelitian Meditran berfokus pada modal sosial partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pada penelitian Rini dkk dan penelitian Yanti S dan Sukarman berfokus pada modal sosial network, trust dan social norma yang ada pada wisata petik jeruk. Pada penelitian Budi Cahyono

berfokus pada modal sosial prinsip kepercayaan, saling mendukung dan keuntungan bersama pada kesejahteraan masyarakat petani tembakau. Pada penelitian Suandi berfokus pada modal sosial asosiasi lokal dan karakter masyarakat pada kesejahteraaan ekonomi di Pedesaan Jambi. Pada penelitaian Gumawan dkk serta penelitian Pongporat dan Naphawan berfokus pada modal sosial partisipasi masyarakat lokal sesuai wilayah yang mereka teliti.

16 Tabel 2.1. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

No Penulis

dan Tahun Judul Metode Hasil Penelitian

1. Meditran R.O., Telly S, & Alden Laloma (2015) Pengaruh Modal Sosial Masyarakat Pedesaan terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Metode kualitatif deskriptif dan eksplanatoris mengenai pemetaan dan peman-faatan modal sosial untuk keberhasilan pemba-ngunan desa di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.

Modal sosial masyarakat mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan keberhasilan pembangunan desa serta berhubungan secara kontributif. Modal sosial yang dimaksud adalah partisipasi masyarakat, kesadaran dan kemampuan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan seperti memberi informasi, memberi sumbangan pemikiran, memberi sumbangan tenaga dan sebagainya.

2. Rini Puji L., Sevi Nur L.M., Zahria L., Prayogi A., Aprili K.S., Irfanuddin, Analisis Modal Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat Lokal (Studi pada Wisata Petik Jeruk di Dusun Borogragal, Desa

Metode kualitatif deskriptif mengenai manfaat modal sosial dalam pengembangan wisata petik jeruk di Dusun Borogragal, Desa Donowarih, Malang

Pengembangan wisata petik jeruk di Dusun Borogragal, Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Malang memerlukan adanya dukungan dari modal sosial. Modal yang dimaksud adalah Network (jaringan), Trust (percaya), Social norms (norma sosial)

(2018) Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang) 3. Budhi Cahyono & Ardian (2012)

Peran Modal Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau di Kabu-paten Wonosobo Metode kualitatif deskriptif mengenai peran modal sosial terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat petani tembakau di Kabupaten Wonosobo

Modal sosial dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan. Modal sosial yang dimaksud adalah prinsip kepercayaan, saling mendukung, dan keuntungan bersama. 4. Suandi (2014) Hubungan Modal Sosial dengan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Daerah Perdesaan

Metode deskriptif dan eksplanatori mengenai pengaruh modal sosial terhadap kesejahteraan Ekonomi Petani Daerah

Modal sosial (asosiasi lokal dan karakter masyarakat) yang terdapat di daerah penelitian dan yang dimiliki responden tergolong tinggi. Modal sosial (asosiasi lokal dan karakter masyarakat) baik secara langsung maupun tidak

18 Jambi Perdesaan Jambi langsung berpengaruh positif sangat nyata

terhadap kesejahteraan ekonomi petani. 5. Erika R.A, Yanti S. & Sukarman P. (2018) The Influence of Social Capital Towards The Quality of Community Tourism Services in Lake Toba Metode analisis deskriptif mengenai pengaruh modal sosial terhadap kualitas layanan pariwisata di Danau Toba, Sumatera Utara.

Ada pengaruh yang positif signifikan antara modal sosial terhadap kualitas layanan pariwisata masyarakat di Danau Toba Parapat, Sumatera Utara. Modal Sosial yang dimaksud terdiri dari kepercayaan, norma dan jaringan.

6. Gunawan Prayitno, Nindya S.,& Ike K.P. (2018) Social Capital in Poverty Alleviation Through Propoor Tourism Concept in Slum Area (Case Study: Kelurahan Jodipan, Malang City)

Metode analisis Rate of Participation (RoP) dan Analisis Structural Equation Modeling (SEM) mengenai hubungan modal sosial dengan pengelolaan pariwisata di wilayah Kelurahan Jodipan, Kota Malang.

Tingkat partisipasi Kampung Jodipan rendah. Hubungan antara modal sosial dan pariwisata secara langsung positif. Semakin baik modal sosial di masyarakat, semakin baik pengelolaan pariwisata di lingkungan.

Pongponrat & Napha-wan Jane C. (2012) Participation in a Local Tourism Planning Process: A Case Study of Nathon Community on Samui Island, Thailand deskriptif mengenai pengaruh modal sosial partisipasi masyarakat lokal terhadap pengembangan

pariwisata di Pulau Samui, Thailand

pengembangan pariwisata melalui proses pengambilan keputusan, implementasi dan pemantauan dan evaluasi yang difasilitasi oleh para pemimpin kelompok dan komite. Modal sosial partisipasi masyarakat muncul secara signifikan sebagai mekanisme utama yang mendorong dan menarik orang untuk bekerja, mengembangkan pariwisata lokal mereka.

20

C. Model Konseptual/Teoretis

Modal sosial merupakan hubungan sosial masyarakat untuk bekerja bersama dalam mencapai tujuan bersama. Modal sosial biasanya ada di tengah-tengah masyarakat guna menunjang pengembangan ekonomi. Modal sosial memiliki komponen-komponen yang membantu masyarakat untuk mencapai pembangunan ekonomi. Komponen-komponen tersebut adalah partisipasi aktif masyarakat kepercayaan (trust), jaringan sosial yang dapat memperkuat masyarakat, norma sosial, prinsip saling mendukung, asosiasi lokal, dan karakter masyarakat. Modal sosial juga memiliki bentuk/jenis yang hadir di masyarakat. Bentuk/jenis ini adalah Bonding social capital, Bridging social capital dan Lingking social capital.

Modal sosial memiliki fungsi penting dalam masyarakat. Fungsi modal sosial pada masyarakat berupa kemampuan pemecahan masalah, peningkatan kesadaran berkelompok, pengembangan individu dan komunitas masyarakat, ketahanan, dan mendorong masyarakat untuk berperilaku positif terhadap perlindungan lingkungannya. Fungsi modal sosial memiliki kemapuan yang berbeda-beda bergantung pada komponen dan bentuk/jenis yang ada di masyarakat. Fungsi modal sosial tersebut berimbas pada efektivitas fungsi modal sosial masyarakat. Efektivitas fungsi modal sosial merupakan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dan sejauh mana orang menghasilkan sesuai yang diharapkan. Efektivitas fungsi ini berguna untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif untuk dilakukan. Indikator dari efektivitas fungsi modal sosial adalah perubahan yang dirasakan oleh masyarakat dari sebelum dan sesudah diterapkannya modal sosial. Model konseptual/teoretis modal sosial dalam pengembangan pariwisata diharapkan dapat membantu memberikan gambaran dalam penelitian ini sebagai berikut.

Komponen Modal Sosial Fungsi Modal Sosial Efektivitas Fungsi Modal Sosial Bentuk/Jenis

22 BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), objek adalah hal atau perkara yang menjadi pokok pembicaraan. Hal atau perkara tersebut berupa benda, atau suatu sasaran yang dapat diteliti, diperhatikan, dan sebagainya. Sejalan dengan itu, menurut Sugiyono (2015), objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian adalah sasaran permasalahan yang hendak diteliti. Ada pun objek pada penelitian ini adalah modal sosial dalam pengembangan wisata alam di Desa Nglanggeran. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gunung Kidul dengan studi kasus pada Desa Nglangeran Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari-Maret 2020.

B. Subjek Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), subjek sebagai pelaku memiliki arti bahwa dalam pengkajian itu manusia dapat berperan sebagai-/ di samping objek pengkajian. Selaras dengan itu, menurut Moleong (2015), subjek penelitian adalah orang dalam latar penelitian, yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar peneliti. Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan (Suharsimi Arikonto, 2016). Ada pun subjek dalam penelitian ini adalah Ketua, Staff, dan Penasehat Pokdarwis Desa Nglanggeran. Teknik pemilihan subjek pada penelitian ini adalah purposive dan snowball sampling. Purposive sampling adalah penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015). Sedangkan

Snowball sampling adalah teknik sampling berantai dimana seorang informan memberikan rekomendasi informan lain yang potensial untuk diteliti (Nina Nurdiani, 2014). Pada penelitian ini, peneliti memilih ketua Pokdarwis menjadi subjek karena beliau memiliki posisi yang dianggap paling tahu, yang kemudian subjek tersebut merekomendasikan penasihat dan salah satu staffnya untuk turut menjadi subjek dalam penelitian ini.

C. Metode dan Desain Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Kusuma dan Darwanto, 2015). Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi (Sandu dan Ali, 2015). Metode penelitian kualititatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, pengalian dokumen (Wahidmurni, 2017). Dengan menggunakan penelitian kualitatif peneliti dapat memperoleh informasi tentang identifikasi modal sosial. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain (Sandu dan Ali, 2015). Penelitian deskriptif analitis ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

24

Desain pada penelitian ini berupa studi kasus. Studi kasus mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks, tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi (Farida, 2015). Studi kasus memiliki fokus pada satu unit tertentu, yang dapat berupa individu, kelompok, organisasi, masyarakat (Unika Prihatsanti dkk, 2018). Penelitian studi kasus yaitu penelitian yang bersifat kontekstual (Sutopo, 2015) Penelitian ini berfokus pada objek tertentu untuk mempelajarinya sebagai suatu kasus penelitian. Kasus yang akan diteliti yakni pada pengembangan wisata alam di Desa Nglanggeran. Studi kasus ini digunakan agar penelitian ini dilakukakan secara mendalam.

D. Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan oleh peneliti dengan bertatap muka langsung dan membawa pedoman wawancara. Wawancara dilakukan agar terjadi hubungan timbal balik. Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mencari data primer dan merupakan metode yang banyak dipakai dalam penelitian interpretif maupun penelitian kritis (Indra dkk, 2018). Wawancara penelitian kualitatif memiliki beberapa kekuatan yang menjelaskan popularitas dan kegunaannya, termasuk tingkat kontrol peneliti, kemungkinan untuk membangun hubungan yang baik dan percakapan antara peneliti dan partisipan (Musdalifah, 2015). Wawancara berpedoman pada intrumen wawancara (Sandu dan Ali, 2015). Wawancara digunakan pada riset kualitatif untuk mendapatkan fakta dan pemahaman akan opini, sikap, pengalaman, proses, perilaku, atau prediksi (Rowley dkk, 2018). Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai identifikasi modal sosial dalam pengembangan wisata alam di Desa Nglanggeran.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi data yang diperlukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengelolaan, dan penyampaian informasi di bidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain. Senada dengan itu, Sugiyono (2015) menyampaikan bahwa dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data atau informasi melalui dokumen, laporan, dan catatan tertulis menyangkut masalah yang sedang dikaji (Hermanto, 2019) Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data, yang kemudian ditelaah. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Sandu dan Ali, 2015). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pengembangan wisata alam di Desa Nglanggeran. Dokumentasi mengenai pengembangan wisata di Desa Nglanggeran bertujuan untuk mendukung informasi data dari hasil wawancara dan kepustakaan.

3. Kepustakaan

Kepustakaan merupakan langkah awal pada penelitian. Kepustakaan merupakan metode yang dilakukan untuk pencarian data informasi. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed Supriyadi, 2016). Definisi kepustakaan sejenis dilakukan untuk mengaskan pentingnya penelitian yang dilakukan (Supratiknya, 2015). Kepustakaan membantu peneliti

26

dalam pengumpulan informasi data yang dibutuhkan peneliti. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan/atau mengekplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian (Supriyadi, 2016). Kepustakaan mempengaruhi kredibilitas penelitian.

E. Variabel Penelitian

Variabel merupakan sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti dengan tujuan untuk dipelajari sehingga mendapatkan informasi yang diperlukan. Variabel merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Variabel merupakan atribut sekaligus objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Sandu dan Ali 2015). Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sandu dan Ali, 2015). Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu titik perhatian suatu penelitian (Arikuntoro, 2015). Berdasarkan teori tersebut, maka yang dimaksud dengan variabel adalah titik perhatian/objek didalam penelitian. Variabel utama dalam penelitian ini adalah modal sosial dan pengembangan wisata alam di Desa Nglanggeran.

F. Proses Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang identik dengan penelitian yang melibatkan individu dalam pengambilan datanya. Penelitian kualitatif menekankan bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu (Sandu dan Ali, 2015). Metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif. Peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang

ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail (Ismail dan Sri, 2019). Penelitian kualitatif merupakan multi metode yang fokus, melibatkan interpretasi, pendekatan alamiah pada materi subjek (Susilo, 2017). Pendekatan kualitatif didasarkan pada pandangan yang berorientasi idealis-interpretatif terhadap realitas (Supratiknya, 2015). Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial (Creswell, 2016). Karakteristik penelitian ini mencerminkan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk penelitian lapangan dan berkaitan dengan kehidupan sosial.

Setiap penelitian memiliki proses terstruktur yang bisa diterapkan untuk sebuah penelitian. Proses penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mencari obyek yang bersifat umum, memilih data (penting, berguna dan baru), dikelompokan menjadi fokus penelitian, menguraikan fokus menjadi lebih rinci, mengkonstrusikan data yang diperoleh menjadi pengetahuan dan hasil akhirnya mampu menghasilkan informasi yang bermakna untuk digunakan membantu mengatasi masalah dan meningkatkan taraf hidup manusia (Sandu dan Ali, 2015). Tahapan penelitian kualitatif terdapat tiga garis besar, yakni tahapan perencanaan (topik penelitian, mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, mengadakan studi pendahuluan, merumuskan hipotesis, menentukan sampel penelitian, menyusun rencana penelitian), lalu tahap pelaksanaan (pengumpulan data dan analisis data), dan terakhir tahap penulisan laporan (Ismail dan Sri, 2019). Proses pengumpulan data, pengolahan data, analisa data dan penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif menggunakan pola sirkular, melingkar-lingkar, mengulang, membandingkan hingga menemukan jawaban yang sah atas apa yang ditelitinya melalui bukti-bukti lapangan, dokumen, wawancara dan berbagai sumber lain yang cukup kompleks sesuai fokus penelitian yang dikajinya merupakan tahapan penelitian kualitatif (Susilo, 2017). Penelitian kualitatif dilakukan dengan tahapan pertama menyusun prosposal penelitian (pendahuluan, tinjauan pustaka dan metode) selanjutnya agar menjadi penelitian kualitatif yang sempurna dilakukan pengambilan data serta mengelola dan menganalisis data, terakhir dilakukan

28

penyajian dari analisis data (Supratiknya, 2015). Tahapan terpenting pada penelitian kualitatif adalah pada tahap analisis data. Tahap pengelolaan data analis data kualitatif dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu mengelola dan mempersiapkan, membaca keseluruhan data, mengkoding data deskripsi, dan menunjukan hasil temuan (Creswell, 2016). Proses penelitian ini digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang bisa dipertanggung jawabkan.

29 BAB IV

PROFIL PENGEMBANGAN WISATA ALAM DESA NGLANGGERAN

A. Lokasi

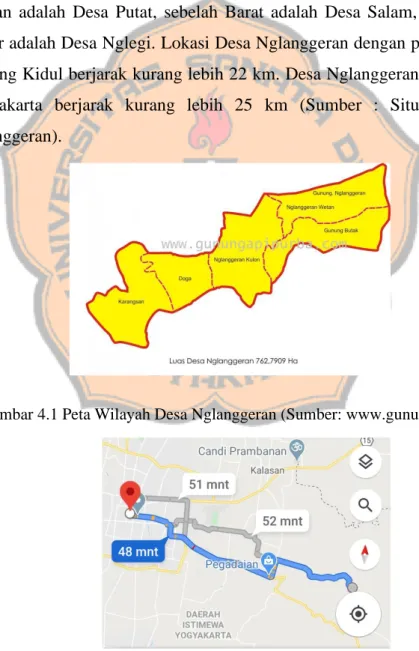

Desa Nglanggeran secara administratif berada di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Desa Nglanggeran mempunyai luas wilayah 762,7909 ha. Batas-batas wilayah Desa Nglanggeran adalah sebagai berikut: di sebelah Utara adalah Desa Ngoro-Ngoro, sebelah Selatan adalah Desa Putat, sebelah Barat adalah Desa Salam, dan di sebelah Timur adalah Desa Nglegi. Lokasi Desa Nglanggeran dengan pusat Kabupaten Gunung Kidul berjarak kurang lebih 22 km. Desa Nglanggeran dari pusat kota Yogyakarta berjarak kurang lebih 25 km (Sumber : Situs Resmi Desa Nglanggeran).

Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Nglanggeran (Sumber: www.gunungapipurba.com)

30

B. Sejarah

Sejarah pengelolaan wisata Desa Nglanggeran dimulai pada tahun 1999. Pak Murshidi, selaku ketua Pokdarwis menyatakan bahwa Pokdarwis berawal dari tahun 1999 karena adanya kegiatan karang taruna di Desa Nglanggeran. Hal itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lilik, staff Pokdarwis Desa Nglanggeran, bahwasanya Pokdarwis dimulai dari kegiatan sosial karang taruna berupa konservasi alam di Gunung Api Purba pada tahun 1999. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Pak Sugeng, selaku penasihat Pokdarwis, yakni tahun 1999 Pokdarwis dimulai dari kegiatan karang taruna yang melakukan konservasi alam di Gunung Api Purba. Memasuki tahun 1999 masyarakat Desa Nglanggeran (karang taruna bukit putra mandiri atau lembaga sentra pemuda taruna purba mandiri) mulai mengembangkan dayak tarik wisata Gunung Api Purba (Firmansah, 2018).

Seiring berjalannya waktu, seperti yang disampaikan oleh Pak Sugeng, Karang taruna mulai berinisiatif untuk fokus pada pariwisata. Untuk mendukung inisiatif itu, pada tahun 2007 dibentuklah lembaga desa wisata yang bernama BPDW- Badan Pengelola Desa Wisata. Senada dengan Pak Sugeng, Pak Lilik juga menyatakan bahwa pada tahun 2007 berdirilah BPDW di Desa Nglanggeran. Pernyataan Pak Murshidi juga mempertegas bahwasanya BPDW berdiri pada tahun 2007. Pak Murshidi menambahkan bahwa BPDW terdiri dari beberapa unsur elemen-elemen di masyarakat desa, salah satu di dalamnya adalah karang taruna. Namun ternyata pelaksanaan BPDW terhambat. Pak Lilik menyatakan, banyak anggota yang keluar karena mereka merasa tidak mendapatkan manfaat secara ekonomi, serta kurang adanya komitmen dari anggota. BPDW pun akhirnya tidak dapat berkembang. Tahun 2007 dibuatlah sebuah lembaga BPDW (Badan Pengelola Desa Wisata) yang melibatkan seluruh komponen dari masyarakat (Firmansah, 2018).

Dengan alasan itu, pada tahun 2008, BPDW meminta bantuan Dinas Pariwisata untuk mendampingi mereka di dalam pengelolaan pariwisata. Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh ketiga Narasumber. Dengan

mendapatkan bebrapa pelatihan dari dinas Budpar Gunung Kidul dan dinas pariwisata DIY (Firmansah, 2018). Dinas Pariwisata pun setuju dan kemudian meminta BPDW berubah nama menjadi Pokdarwis. Baik Pak Murshidi, Pak Lilik, dan Pak Sugeng menyatakan perubahan nama ini dilakukan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan dari Kementrian Pariwisata. Setelah pergantian nama tersebut, Pokdarwis dibina langsung oleh Dinas Pariwisata sampai saat ini. BPDW ditunjuk sebagai organisasi yang secara resmi berhak mengelola kawasan konservasi Gunung Api Purba sekaligus menggunakannya sebagai kawasan wisata dengan nama organisasi baru yaitu Pokdarwis desa wisata Nglanggeran (Dinar Wahyuni, 2018).

C. Kepengurusan

Sistem pengelolaan dan kepengurusan wisata di Desa Nglanggeran adalah menjadi satu manajemen dengan Pokdarwis. Pak Murshidi menyatakan bahwa sistem pengelolaan wisata di Desa Nglanggeran adalah manajemen satu pintu, yakni melalui Pokdarwis. Pak Lilik juga menyatakan bahwa pengelolaan dan kepengurusan, kami sistemnya adalah manajemen satu pintu. Ditegaskan pula oleh Pak Sugeng dengan kepengurusan dan pengelolaannya bisa dibilang 100% masyarakat dan kelembagaannya dikelola wisata itu, di Pokdarwis. Untuk memudahkan kordinasi dan pengelolaan, para pengelola desa wisata disatukan dalam wadah organisasi lokal yang disebut Pokdarwis Nglanggeran (Dinar Wahyuni, 2018).

Kemudian Pak Sugeng menyatakan bahwa Desa Nglanggeran menerapkan Community Based Tourism (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat. Desa wisata nglanggeran merupakan salah satu desa wisata yang sudah menerapkan konsep Community Based Tourism (Ismi dkk, 2017). Maka dari itu kepengurusan dan pengelolaan berasal dari masyarakat Desa Nglanggeran, baik pengurus mau pun anggota Pokdarwis. Hal itu didukung dengan pernyataan Pak Lilik bahwasanya ada kurang lebih 154 masyarakat dari desa yang terjun langsung di dalam pengelolaannya. Dari 154 orang itu, 50 orang

32

bertugas di Gunung Api Purba, 27 orang di Kedung Kandang dan di dalam kampung 20 orang. Mereka bertanggung jawab langsung kepada Pokdarwis.

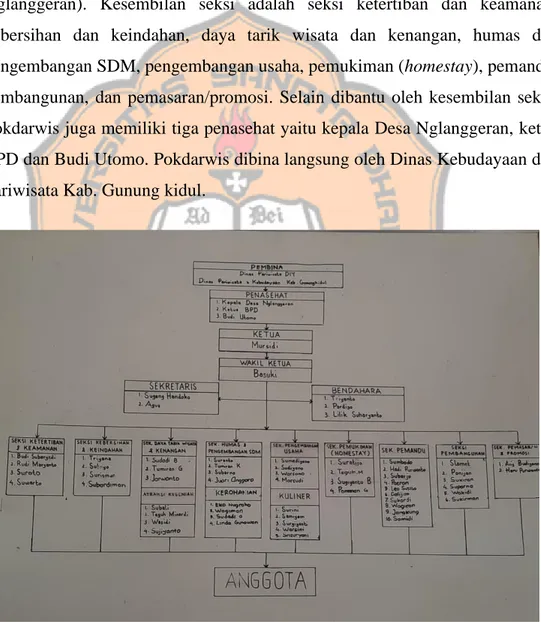

Kemudian Pak Murshidi juga menjelaskan bahwasanya Pokdarwis merupakan mitra kerja Badan Usaha Milik Desa, karena kegiatan pariwisata di Desa Nglanggeran ini diatur di perdes-BUMDes. Untuk struktur kepengurusan, Pokdarwis diketuai oleh satu ketua dengan dibantu wakil ketua, sekretaris, bendahara dan sembilan seksi (Sumber: Dokumen Pokdarwis Desa Nglanggeran). Kesembilan seksi adalah seksi ketertiban dan keamanan, kebersihan dan keindahan, daya tarik wisata dan kenangan, humas dan pengembangan SDM, pengembangan usaha, pemukiman (homestay), pemandu, pembangunan, dan pemasaran/promosi. Selain dibantu oleh kesembilan seksi, Pokdarwis juga memiliki tiga penasehat yaitu kepala Desa Nglanggeran, ketua BPD dan Budi Utomo. Pokdarwis dibina langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Gunung kidul.

Gambar 4.3 Struktur kepengurusan Pokdarwis Desa Nglamggeran yang terbaru (Sumber: Dokumen Pokdarwis Desa Nglanggeran)

D. Tujuan

Pengembangan pariwisata tentu memiliki tujuan. Tujuan Pokdarwis Desa Nglanggeran adalah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki desa sehingga memberikan dampak kepada masyarakatnya. Seperti yang sudah dinyatakan oleh Pak Murshidi bahwasanya tujuan Pokdarwis adalah mengolah, mengelola potensi yang ada di desa, dengan harapan masyarakat desa bisa mendapatkan nilai manfaat secara ekonomi dan sosial. Pernyataan Pak Murshidi itu didukung oleh pernyataan Pak Lilik. Pak Lilik menyampaikan bahwa pengelolaan wisata diharapkan membawa dampak secara ekonomi, yakni memberi penghasilan, serta dampak secara sosial, seperti mengurangi pengangguran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pernyataan Pak Sugeng pun mempertegas bahwasanya tujuan dari pengembangan wisata adalah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki desa untuk pemberdayaan Masyarakat, baik secara ekonomi mau pun sosial.

Selain itu, Pak Murshidi juga menyinggung bahwa tujuan lain dari Pokdarwis adalah melakukan konservasi alam. Artinya dalam pengolahan produk pariwisata di Desa Nglanggeran tetap harus menjaga kelestarian alam. Hal itu senada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lilik, yakni tujuan pengelolaan wisata di desa adalah melakukan konservasi alam. Hal serupa juga disampaikan oleh Pak Sugeng bahwa dalam pengelolaan wisata, Desa Nglanggeran harus berupaya untuk terus menjaga kelestarian alam. Kemudian dari pada itu, Pak Lilik menyebutkan bahwa Pokdarwis juga bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pengunjung, yang diwujudkan melalui paket wisata. Pak Sugeng juga menambahkan, bahwa Pokdarwis ingin Desa Nglanggeran menjadi Desa Wisata yang unggul.

Pernyataan tujuan yang disampaikan ketiga narasumber tadi tertulis dalam rumusan visi Pokdarwis. Dikutip dari dokumen Pokdarwis, Pokdarwis memiliki visi menjadikan kawasan ekowisata Gunung Api Purba Nglanggeran menjadi kawasan wisata unggulan berwawasan lingkungan berbasis masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut maka dirumuskan beberapa Misi agar mempermudah pencapaiannya. Misi Pokdarwis yang pertama yaitu

34

meningkatkan SDM dan pengelolaan kawasan ekowisata Gunung Api Purba. Kedua, membangun dan meningkatkan kesadaran peduli lingkungan, menggalang kemitraan dengan berbagai pihak yang berkompeten dalam masalah kepariwisataan dan aktivis peduli lingkungan. Ketiga, melindungi lingkungan di kawasan ekowisata Gunung Api Purba, baik kebudayaan, flora, fauna dan juga keunikan batuannya. Keempat, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan perbaikan/evaluasi terhadap kinerja pengelolaan kawasan ekowisata Gunung Api Purba. Kemudian yang kelima, melakukan promosi secara efektif dan intensif. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan lama tinggal wisatawan (length of stay) di Kabupaten Gunung Kidul dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gambar 4.4. Visi dan Misi Pokdarwis Desa Nglanggeran (Sumber: Dokumen Pokdarwis Desa Nglanggeran)

E. Perkembangan Terkini

Melalui Pokdarwis, pengelolaan wisata Desa Nglanggeran menjadi semakin baik. Hal tersebut dapat diindikasikan dari sisi pendapatan. Pak Murshidi menyatakan bahwa pendapatan Desa Nglanggeran semakin meningkat, walau pun trend jumlah pengunjungnya menurun. Pak Lilik menyatakan hal serupa, yakni terjadi peningkatan pendapatan walau pun jumlah pengunjungnya menurun. Pernyataan Pak Sugeng juga mempertegas bahwa pendapatan Desa

Nglanggeran saat ini semakin meningkat meski trend jumlah pengunjung menurun. Hal itu dibuktikan dari data kunjungan wisatawan yang dimiliki Pokdarwis Desa Nglanggeran. Data menyatakan bahwa di tahun 2014 jumlah pengunjung Desa Nglanggeran sebanyak 325.303, namun pendapatan yang diterima hanya sebesar Rp 1.422.915.000. Tetapi pada tahun 2018 jumlah pengunjung hanya 135.676 orang, namun pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 2.527.725.400. Penurunan jumlah wisatawan tidak menurunkan omzet Desa wisata Nglanggeran tahun 2018 (Dinar Wahyuni, 2018)

Tabel 4.1 Data Kunjungan Wisatawan

(Sumber: Pokdarwis)

Kemudian indikasi lain yakni dari sisi pemberdayaan masyarakat. Pak Murshidi menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat saat ini semakin meningkat. Masyarakat sudah berani berbicara dengan tamu, mulai belajar bahasa asing, serta belajar mengoperasikan teknologi. Kemudian pak Lilik menyampaikan bahwa saat ini Desa Nglanggeran telah memiliki target pasar. Target pasar yang dituju adalah yang berkualitas, dimana pengunjungnya memiliki ketertarikan belajar, memiliki daya beli dan lama tinggal yang tinggi. Pak Lilik juga menyampaikan bahwa masyarakat berharap agar perkembangan pariwisata Desa Nglanggeran sustainable, yakni supaya terus berkelanjutan.