BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. KONSEP DASAR TEORI A. KEHAMILAN

1. Definisi Kehamilan

Kehamilan adalah urutan kejadian yang secara normal terdiri atas pembuahan, implantasi, pertumbuhan embrio, pertumbuhan janin dan berakhir pada kehamilan bayi (Yongky dkk. 2012). Proses kehamilan adalah matarantai yang berkesinambung dan terdiri dari: ovulasi, migrasi spermatozoa dan ovum, konsepsi dan pertumbuhan zigot, nidasi (implantasi) pada uterus, pembentukan plasenta, dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai aterm (Manuaba, 2013).

Lamanya kehamilan kira-kira 280 hari atau 36-40 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir (Yongky dkk. 2012). Kehamilan manusia terjadi selama 40 minggu dimulai waktu menstruasi terakhir dan kelahiran (38 minggu dari pembuahan) (Bethsaida dkk. 2012). Lamanya kehamilan normal menurut Kuswanti (2014) tidak lebih dari 300 hari (43 minggu).

Kehamilan dibagi dalam 3 triwulan yaitu triwulan pertama dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan, triwulan kedua dari bulan keempat sampai 6 bulan, triwulan ketiga dari bulan ketujuh sampai 9 bulan (Prawirohardjo, 2006).

Jadi dapat disimpulkan bahwa kehamilan adalah kehamilan adalah periode dimana seorang wanita menyimpan embrio atau fetus di dalam tubuhnya dan usia kehamilan normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir. 2. Proses terjadinya kehamilan

Proses kehamilan diawali dengan proses pembuahan (konsepsi). Pembuahan/konsepsi sering disebut fertilisasi. Fertilisasi adalah penyatuan sperma laki-laki dengan ovum perempuan. Spermatozoa merupakan sel yang sangat kecil dengan ekor yang panjang sehingga memungkinkan untuk bergerak dalam media cair dan dapat mempertahankan fertilisasiya selama 2 sampai 4 hari. Sel telur (ovum) akan hidup maksimal 48 jam setelah ovulasi (Hutahean, 2013).

3. Tanda-tanda Kehamilan

Menurut Hutahaean (2013) tanda-tanda kehamilan sebagai berikut:

a. Tanda persumtif/dugaan

Amenore, morning sickness, sering BAK, payudara membesar, tegang, fatique, perubahan kulit

b. Tanda mungkin

1) Pembesaran abdomen (12 minggu) 2) Tanda piskacek (usia 14-16 minggu)

3) Tanda hegar : perubahan pada isthmus uteri yang menyebabkan isthmus uteri menjadi lebih panjang dan lunak (usia 6 minggu)

4) Tanda goodell : pelunakan pada leher rahim akibat peningkatan vaskularisasi (usia 8 minggu)

5) Tanda chadwick : warna merah tua atau kebiruan pada vagina akibat peningkatan vaskularisasi (usia 6-8 minggu)

6) Kontraksi Braxton hicks, kontraksi uterus yang datangnya sewaktu-waktu, tidak beraturan dan tidak mempunyai irama tertentu (akhir trimester pertama)

7) Tes kehamilan positif (usia 7-10 hari setelah konsepsi) c. Tanda pasti

Adanya denyut jantung janin, adanya pergerakan janin (usia 19 minggu), visualisasi fetus dalam USG (usia 5-6 minggu)

Menurut Manuaba (2013) tanda-tanda kehamilan sebagai berikut :

a. Tanda-tanda dugaan kehamilan :

1) Amenorea. Konsepsi dan nidasi menyebabkan tidak terjadi pembentukan folikel de Graaf dan ovulasi.

2) Mual dan muntah (emesis). Pengaruh estrogen dan progesteron menyebabkan pengeluaran asam lambung yang berlebihan.

3) Ngidam.

5) Payudara tegang. Pengaruh estrogen dan progesteron dan somatomamotrofin menimbulkan deposit lemak, air, dan garam pada payudara.

6) Sering miksi. Desakan rahim ke depan menyebabkan kandung kemih cepat terasa penuh.

7) Konstipasi. Pengaruh progesteron dapat menghambat peristaltik usus, menyebabkan kesulitan untuk buang air besar 8) Pigmentasi kulit. Keluarnya melanophore stimulating hormone

(MSH) hipofisis anterior menyebabkan pigmentasi kulit di sekitar pipi (kloasma gravidarum), pada dinding perut (striae lividae, striae nigra, linea alba makin hitam), dan sekitar payudara (hiperpigmentasi areola mamae, puting susu makin menonjol, kelenjar Montgomery menonjol, pembuluh darah menifes sekitar payudara), di sekitar pipi (kloasma gravidarum). 9) Epulis. Hipertrofi gusi yang disebut epulis, dapat terjadi bila

hamil.

10) Varices. Pengaruh dari estrogen dan progesteron terjadi penampakan pembuluh darah vena.

b. Tanda tidak pasti kehamilan

1) Rahim membesar, sesuai dengan tuanya hamil.

2) Pada pemeriksaan dalam, dijumpai tanda Hegar, tanda Chadswicks, tanda Piscaseck, kontraksi Braxton Hicks, dan teraba ballottement.

c. Tanda pasti kehamilan

Gerakan janin dalam rahim, terlihat/teraba gerakan janin dan teraba bagian-bagian janin, denyut jantung janin

4. Perubahan fisiologis dalam kehamilan

Menurut Manuaba (2013) perubahan fisiologis dalam kehamilan sebagai berikut :

a. Uterus

Rahim yang semula besarnya sejempol/beratnya 30 gram akan mengalami hipertrofi dan hiperplasia, sehingga menjadi 1000 gram saat akhir kehamilan (Manuaba, 2013).

b. Vagina

Vagina dan vulva mengalami peningkatan pembuluh darah karena pengaruh estrogen sehingga tampak tanda Chadwicks (Manuaba, 2013).

c. Ovarium

Indung telur yang mengandung korpus luteum gravidarum akan meneruskan fungsinya sampai terbentuknya plasenta yang sempurna pada usia 16 minggu (Manuaba, 2013).

d. Payudara

Mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai persiapan memberikan ASI pada saat laktasi. Perkembangan payudara dipengaruhi oleh hormon yaitu estrogen, progesteron, dan somatomamotrofin (Manuaba, 2013).

e. Sirkulasi darah ibu

Volume darah. Semakin meningkat & jumlah serum darah lebih besar dari pertumbuhan sel darah, sehingga terjadi pengenceran darah (hemodilusi), dengan puncaknya pada usia kehamilan 32 minggu. Volume darah bertambah sebesar 25-30% sedangkan sel darah bertambah sekitar 20%.

Sel darah. Sel darah merah makin meningkat jumlahnya untuk dapat mengimbangi pertumbuhan janin dalam rahim, tetapi pertambahan sel darah tidak seimbang dengan peningkatan volume darah sehingga terjadi hemodilusi yang disertai anemia fisiologis. Jumlah sel darah putih meningkat hingga 10.000/ml. Pada postpartum dengan terjadinya hemokonsentrasi dapat terjadi tromboflebitis (Manuaba, 2013).

Sistem respirasi. Terjadi desakan diafragma karena dorongan rahim yg membesar pada usia kehamilan 32 minggu (Manuaba, 2013).

Sistem pencernaan. Pengaruh estrogen, pengeluaran asam lambung meningkat dan dapat menyebabkan :

1) Pengeluaran air liur berlebihan (hipersalivasi) 2) Daerah lambung terasa panas

3) Terjadi mual dan sakit/pusing kepala terutama pagi hari, yang disebut morning sickneess.

5) Muntah berlebihan sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari, disebut hiperemesis gravidarum.

6) Progesteron menimbulkan gerak usus makin berkurang dan dapat menyebabkan obstipasi.

Traktus urinarius. Terjadi gangguan miksi dalam bentuk sering berkemih. Desakan tersebut menyebabkan kandung kemih cepat terasa penuh. Ureter membesar untuk dapat menampung banyaknya pembentukan urine (Manuaba, 2013).

Perubahan pada kulit. Terjadi perubahan deposit pigmen & hiperpigmentasi krn pengaruh melanophore stimulating hormone lobus hipofisis anterior & kelenjar suprarenalis. Hiperpigmentasi terjadi pada striae gravidarum livide/alba, areola mamae, papilla mamae, linea nigra, pipi (kloasma gravidarum) (Manuaba, 2013).

Metabolisme. Mengalami perubahan dimana kebutuhan nutrisi makin tinggi untuk pertumbuhan janin dan pesiapan memberikan ASI (Manuaba, 2013).

Menurut Hutahaean (2013) perubahan fisiologis dalam kehamilan sebagai berikut :

a. Berat badan

Peningkatan berat badan sekitar 25% dari sebelum hamil (rata-rata 12,5 kg). Pada trimester II dan III sebanyak 0,5 kg/minggu, pengaruh dari pertumbuhan janin, pembesaran organ maternal, penyimpanan lemak & protein, serta peningkatan volume darah & cairan interstisial pada maternal (Hutahaean, 2013).

b. Sistem Reproduksi

1) Uterus, berat naik 20-50 gram, volume 10 ml. Pembesaran uterus karena pengaruh estrogen adalah hiperplasia dan hipertrofi jaringan otot uterus.

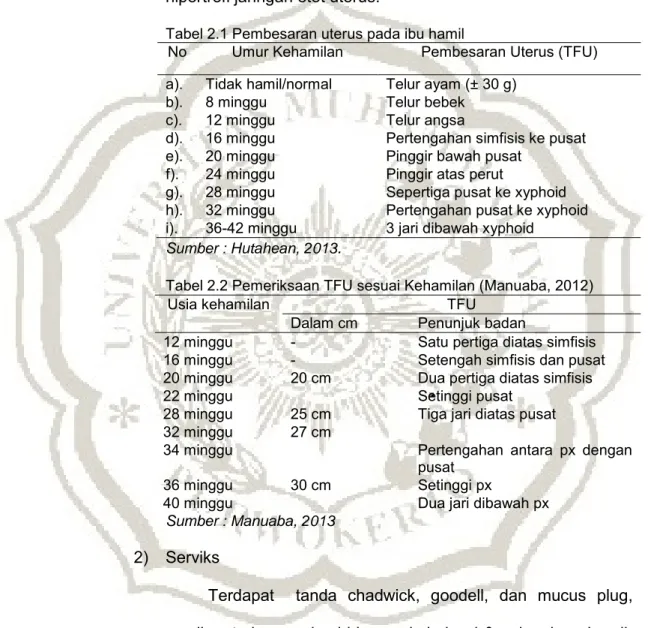

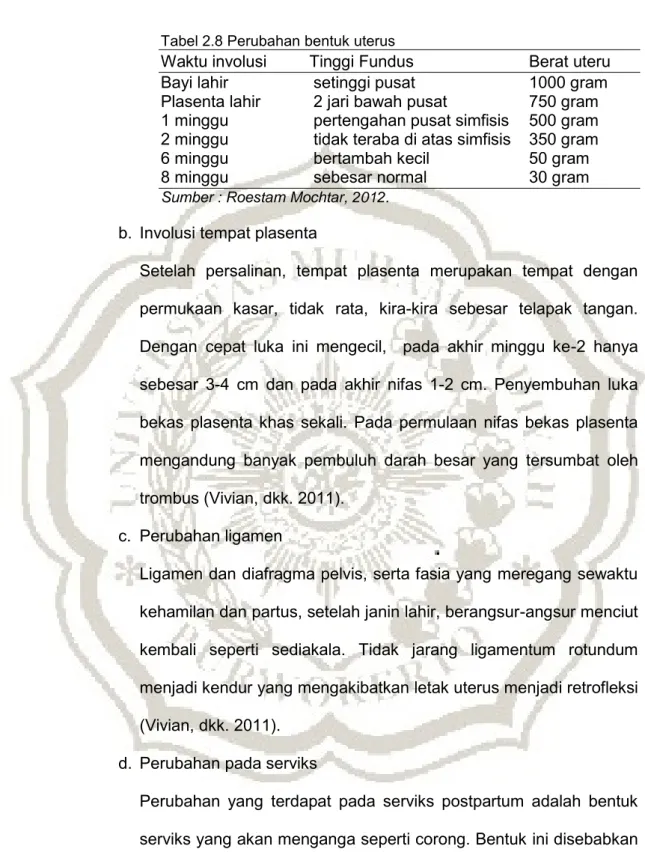

Tabel 2.1 Pembesaran uterus pada ibu hamil

No Umur Kehamilan Pembesaran Uterus (TFU) a). Tidak hamil/normal Telur ayam (± 30 g)

b). 8 minggu Telur bebek c). 12 minggu Telur angsa

d). 16 minggu Pertengahan simfisis ke pusat e). 20 minggu Pinggir bawah pusat

f). 24 minggu Pinggir atas perut

g). 28 minggu Sepertiga pusat ke xyphoid h). 32 minggu Pertengahan pusat ke xyphoid i). 36-42 minggu 3 jari dibawah xyphoid

Sumber : Hutahean, 2013.

Tabel 2.2 Pemeriksaan TFU sesuai Kehamilan (Manuaba, 2012)

Usia kehamilan TFU

Dalam cm Penunjuk badan

12 minggu - Satu pertiga diatas simfisis 16 minggu - Setengah simfisis dan pusat 20 minggu 20 cm Dua pertiga diatas simfisis

22 minggu Setinggi pusat

28 minggu 25 cm Tiga jari diatas pusat 32 minggu 27 cm

34 minggu Pertengahan antara px dengan pusat

36 minggu 30 cm Setinggi px

40 minggu Dua jari dibawah px

Sumber : Manuaba, 2013

2) Serviks

Terdapat tanda chadwick, goodell, dan mucus plug, serviks uteri mengalami hipervaskularisasi & pelunakan. Lendir serviks meningkat seperti gejala keputihan (Hutahaean, 2013). 3) Ovarium

Tidak terjadi kematangan ovum selama kehamilan (Hutahaean, 2013).

4) Payudara

Areola mengalami hiperpigmentasi, glandula montgomeri makin tampak, papila mamae makin membesar atau menonjol, pengeluaran ASI belum berlangsung karena prolaktin belum berfungsi (Hutahaean, 2013).

5) Vulva

Mengalami hipervaskularisasi krn pengaruh progesteron &estrogen, berwarna kebiruan (tanda chadwick) (Hutahaean, 2013).

c. Sistem Muskuloskeletal

Pembesaran payudara dan rotasi anterior panggul memungkinkan untuk terjadinya lordosis, sering mengalami nyeri dibagian punggung dan pinggang karena mempertahankan posisi stabil, beban meningkat pada otot punggung dan kolumna vertebrate (Hutahaean, 2013).

1) Adaptasi muskuloskeletal

a) Pengaruh hormonal, relaksasi persendian karena pengaruh hormon relaksin.

b) Pengaruh mekanik, peningkatan berat badan karena pembesaran uterus, perubahan postur, diastasis rekti, sindroma carpal tunnel.

c) Relaksasi dan hipermobilitas sendi pada masa hamil kembali stabil dan ukuran sama dengan sebelum hamil, kecuali pada kaki (Hutahaean, 2013).

d. Sistem Endokrin

1) Kelenjar tiroid, Pembesaran kelenjar tiroid akibat hiperplasia jaringan glandular dan peningkatan vaskularitas (Hutahaean, 2013).

2) Kelenjar Paratiroid, Kehamilan menginduksi hiperparatiroidisme sekunder ringan, suatu refleksi peningkatan kebutuhan kalsium (Ca) dan vitamin D (Hutahaean, 2013).

3) Pankreas

a) Janin butuh glukosa sebagai bahan pertumbuhan, tidak hanya menghasilkan simpanan glukosa (Hutahaean, 2013). b) Kadar glukosa ibu menurun, insulin ibu tidak dapat menembus plasenta untuk sampai ke janin. Akibatnya, pada awal kehamilan pankreas meningkatkan produksi insulinnya (Hutahaean, 2013).

c) Seiring peningkatan usia kehamilan, plasenta bertumbuh dan secara progresif memproduksi hormon dalam jumlah banyak yang lebih besar (Hutahaean, 2013).

d) Estrogen, progesteron dan kortisol secara kolektif menurunkan kemampuan untuk menggunakan insulin. (Hutahaean, 2013).

e. Sistem Integumen

Menurut Hutahaean (2013) Perubahan pada sistem integumen selama hamil disebabkan oleh perubahan keseimbangan hormon. Peningkatan aktivitas MSH mengakibatkan hiperpigmentasi wajah (kloasma gravidarum), payudara, linea alba, dan striae gravidarum. f. Sistem Respirasi

Menurut Hutahaean (2013) Kebutuhan oksigen meningkat 15-20%, diafragma terdorong ke atas, hiperventilasi, pernapasan dangkal (20-24x/m) mengakibatkan penurunan kompliansi dada, volume residu, dan kapasitas paru serta terjadi peningkatan volume tidal.

1) Inspirasi meningkat, maka jumlah kebutuhan oksigen (O2) akan meningkat, sehingga suplai oksigen terus meningkat.

2) Jika ekspirasi meningkat, maka output karbon dioksida (CO2) meningkat, sehingga karbon dioksida dalam darah maternal menurun selanjutnya akan memudahkan transfer karbon dioksida dari fetus kepada maternal (Hutahaean, 2013).

g. Sistem Gastrointestinal 1) Mulut

a) Gusi hiperemis, berongga, dan membengkak. Gusi cenderung mudah berdarah karena kadar estrogen yang meningkat menyebabkan peningkatan vaskularitas selektif & proliferasi jaringan ikat (gingivitis tidak spesifik) (Hutahaean, 2013)

2) Gigi

Kebutuhan kalsium dan flour lebih tinggi sekitar 0,4 g daripada kebutuhan saat ibu tidak hamil (Hutahaean, 2013).

3) Nafsu makan

Pada trimester I terjadi penurunan nafsu makan akibat nausea & vomitus yang merupakan akibat perubahan pada saluran cerna dan peningkatan kadar hCG dalam darah (Hutahaean, 2013).

4) Esofagus, lambung, dan usus halus

a) Herniasi bagian atas lambung (hiatus lambung) terjadi setelah bulan ke-7 atau ke-8 kehamilan akibat pergesaran lambung ke atas.

b) Peningkatan produksi progesteron menyebabkan tonus dan motilitas otot menurun, sehingga terjadi regurgitasi esofagus, peningkatan waktu pengosongan lambung, dan peristaltik balik. Dengan demikian ibu tidak mampu mencerna asam/mengalami nyeri ulu hati (pirosis) (Hutahaean, 2013).

5) Kandung empedu & hati

Kandung empedu disertai akibat penurunan tonus otot selama hamil. Peningkatan waktu pengosongan & pengentalan empedu biasa terjadi (Hutahaean, 2013).

h. Sistem Perkemihan

Ginjal berfungsi mempertahankan keseimbangan elektrolit dan asam-basa, mengatur volume cairan ekstrasel, mengeluarkan sampah metabolisme, dan menyimpan nutrien yang sangat penting (Hutahaean, 2013).

i. Sistem Kardiovaskular 1) Tekanan darah

Tekanan darah arteri (arteri brakialis) dipengaruhi oleh usia, posisi ibu, kecemasan ibu, dan ukuran manset saat pengukuran darah. Posisi ibu mempengaruhi hasil karena posisi uterus menghambat aliran balik vena, curah jantung dan tekanan darah menurun. Edema pada ekstermitas bawah dan varices terjadi akibat obstruksi vena iliaka dan vena cava inferior oleh uterus (Hutahaean, 2013). Menurut Manuaba (2012) kemungkinan terjadinya preeklamsia yaitu 140/90 mmHg. 2) Volume darah dan komposisi darah

Volume darah meningkat sekitar 1.500 ml (dengan penambahan berat badan 8,5-9 kg). Peningkatan terdiri atas 1.000 ml plasma dan 450 ml sel darah merah (Hutahaean, 2013).

3) Curah jantung

Meningkat 30-50% pada minggu ke-32 kehamilan, kemudian menurun sampai sekitar 20% pada minggu ke-40 (Hutahaean, 2013).

4) Waktu sirkulasi dan koagulasi

Waktu koagulasi sedikit menurun pada minggu ke-32 kehamilan (Hutahaean, 2013).

j. Sistem Neurologi

d. Nyeri kepala akibat ketegangan umum timbul saat ibu cemas/gangguan penglihatan seperti kesalahan reflaksi, sinusitis, atau migrain (Hutahaean, 2013).

5. Adaptasi Psikologis Ibu Hamil a. Trimester I

Adalah periode penyesuaian yang dilakukan wanita terhadap kenyataan bahwa ia sedang mengandung. Sebagian besar wanita merasa sedih & ambivalen tentang kenyataan bahwa ia hamil. Kurang lebih 80% wanita mengalami kekecewaan, penolakan, kecemasan, depresi, dan kesedihan (Varney, 2007).

b. Trimester II

Wanita sudah merasa nyaman dan bebas dari segala ketidaknyamanan yang normal dialami saat wanita hamil. Quickening menunjukan kenyataan adanya kehidupan yang terpisah, dan menjadi dorongan bagi wanita dalam melaksanakan tugas psikologis sebagai ibu bagi dirinya sendiri, yang berbeda dari ibunya (Varney, 2007).

c. Trimester III

Pada periode ini wanita mulai menyadari kehadiran bayi sebagai makhluk yang terpisah sehingga ia menjadi tidak sabar

menanti kehadiran sang bayi. Ibu menjadi lebih protektif terhadap bayi, mulai menghindari keramaian atau seseorang atau apapun yang ia anggap berbahaya. Wanita mungkin merasa cemas dengan kehidupan bayi dan kehidupannya sendiri, seperti : apakah nanti bayinya akan lahir abnormal, terkait persalinan dan pelahiran, apakah ia akan menyadari bahwa ia akan bersalin, atau bayinya tidak mampu keluar karena perutnya sudah luar biasa besar, atau apakah organ vitalnya akan mengalami cidera akibat tendangan bayi (Varney, 2007).

6. Pertumbuhan dan Perkembangan Hasil Konsepsi

Menurut Mochtar (2012) ovum yang telah dibuahi segera membelah diri sambil bergerak (dengan bantuan rambut getar tuba) menuju ruang rahim. Ovum yang telah dibuahi kemudian melekat pada mukosa rahim dan bersarang diruang rahim, kemudian diikuti implantasi atau nidasi. Dari pembuahan sampai nidasi, diperlukan waktu kira-kira 6-7 hari.

Menurut Cunningham (2014) pertumbuhan dan perkembangan janin, yaitu:

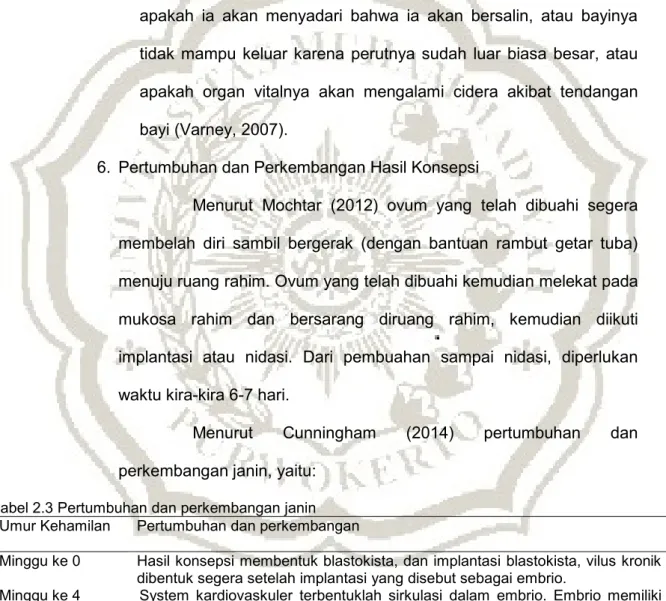

Tabel 2.3 Pertumbuhan dan perkembangan janin Umur Kehamilan Pertumbuhan dan perkembangan

Minggu ke 0 Hasil konsepsi membentuk blastokista, dan implantasi blastokista, vilus kronik dibentuk segera setelah implantasi yang disebut sebagai embrio.

Minggu ke 4 System kardiovaskuler terbentuklah sirkulasi dalam embrio. Embrio memiliki panjang 4-5 mm. Bakal lengan dan tungkai telah terbentuk, dan selubung amnion mulai terlepas dari body stalk, yang selanjutnya menjadi tali pusat. Minggu ke 6 Panjang embrio 22-24 mm, kepala berukuran relative besar dibandingkan

badan. Jantung telah terbentuk sempurna. Jari tangan dan kaki telah ditemukan, dan lengan menekuk pada siku. Bibir atas telah sempurna, dan telinga luar membentuk peninggian definitive pada masing-masing sisi kepala Minggu ke 8 Pertumbuhan dan pematangan struktur-struktur yang dibentuk saat periode

embrionik.

Minggu ke 12 TFU teraba tepat diatas simfisis pubis, panjang kepala-bokong janin adalah 6-7 cm. Pusat penulangan telah timbul pada sebagian besar tulang janin, jari tangan dan kaki juga telah berdiferensiasi. Kulit dan kuku telah berkembang dan muncul tunas-tunas rambut yang terbesar. Genetalia Externa mulai memperlihatkan tanda pasti jenis kelamin laki-laki atau perempuan

Minggu ke 16 Panjang kepala-bokong janin adalah 12 cm berat janin 110 g. Jenis kelamin telah dapat ditentukan

Minggu ke 20 Berat janin >300 g, berat ini mulai bertambah secara linear. Janin bergerak kurang lebih setiap menit, dan aktif sekitar 10-30 persen total waktu. Kulit janin telah menjadi transparan, lanugo seperti beledu menutupi seluruh tubuh janin dan telah terbentuk sebagian rambut di kulit kepala

Minggu ke 24 Berat janin sekitar 630 g, kulit secara khas tampak keriput, dan penimbunan lemak dimulai. Kepala masih relative besar, alis dan bulu mata dapat dikenali. Periode kanalikular dan perkembangan paru-paru, saat membesarnya bronkus dan bronkiolus serta berkembangnya duktus alveolaris, hampir selesai.

Minggu ke 28 Panjang kepala-bokong sekitar 25 cm dan berat janin sekitar 1100 g, kulit janin yang tipis berwarna merah dan ditutupi oleh verniks caseosa. Membrane pupil baru saja menghilang dari mata.

Minggu ke 32 Panjang kepala-bokong janin kira-kira 28 cm dan berat sekitar 1800 g, kulit permukaan masih merah dan keriput.

Minggu ke 36 Panjang kepala-bokong pada janin sekitar 32 cm, dan berat janin sekitar 2500 g. Karena penimbunan lemak subkutan, tubuh menjadi lebih bulat, serta gambaran keriput pada wajah telah menghilang.

Minggu ke 40 Periode saat janin dianggap aterm menurut usia yang dihitung dari awal periode menstruasi terakhir. Janin telah berkembang sempurna. Panjang kepala-bokong sekitar 36 cm dan berat kira-kira 3600 g.

Sumber : Cunningham, et al, 2014

7. Kebutuhan Dasar Ibu Hamil a. Kebutuhan Fisik

1) Oksigen

Posisi miring kiri dianjurkan untuk meningkatkan perfusi uterus dan oksigenasi fetoplasma dengan mengurangi tekanan pada vena asenden (hipotensi supine) (Kuswanti, 2014). 2) Nutrisi

a) Kalori

Kebutuhan kalori untuk ibu hamil dan menyusui masing-masing adalah 2300 dan 2800 Kkal.

b) Protein

Wanita tidak hamil, konsumsi protein yang ideal adalah 0,9 gram/kgBB/hari tetapi selama kehamilan dibutuhkan tambahan protein hingga 30 gram/hari. Protein yang dianjurkan adalah protein hewani.

c) Mineral

Kebutuhan zat besi pada trimester kedua kira-kira 17mg/hari. Untuk memenuhi kebutuhan ini dibutuhkan suplemen besi 30 mg/hari dan pada kehamilan kembar atau wanita yang anemia dibutuhkan 60-100mg/hari (Kuswanti, 2014)

3) Personal Hygiene

Mandi dianjurkan sedikitnya 2x/hr karena ibu hamil cenderung mengeluarkan banyak keringat (Kuswanti, 2014). 4) Pakaian

Pakaian harus longgar, bersih, dan tidak ada ikatan yang ketat pada daerah perut, bahan pakaian usahakan yang mudah menyerap keringat, memakai bra yang menyokong payudara, memakai sepatu dengan hak yang rendah, pakaian dalam yang selalu bersih (Kuswanti, 2014).

5) Eliminasi a) BAK

(1) Trimester I: frekuensi BAK meningkat karena kandung kencing tertekan oleh pembesaran uterus.

(2) Trimester II: frekuensi BAK normal kembali karena uterus telah keluar dari rongga panggul

(3) Trimester III: frekuensi BAK meningkat karena penurunan kepala ke PAP.

b) BAB

Defekasi terjadi karena pengaruh relaksasi otot polos oleh estrogen, tekanan uterus yang membesar , pada kehamilan lanjut karena pengaruh tekanan kepala yang telah masuk panggul.

6) Seksual

Hubungan seksual selama kehamilan tidak dilarang selama tidak ada riwayat penyakit seperti :

a) Sering abortus dan kelahiran premature b) Perdarahan pervaginam

c) Koitus harus dilakukan dengan hati-hati terutama pada minggu terakhir kehamilan.

d) Bila ketuban sudah pecah, koitus dilarang karena dapat menyebabkan infeksi janin intrauterin (Kuswanti, 2014). 7) Istirahat

Posisi tidur yang dianjurkan pada ibu hamil adalah miring ke kiri, kaki kiri lurus, kaki kanan sedikit menekuk dan diganjal dengan bantal, dan untuk mengurangi rasa nyeri pada perut, ganjal dengan bantal pada perut bawah sebelah kiri (Kuswanti, 2014).

b. Kebutuhan Psikologis

1) Support Keluarga, dukungan selama masa kehamilan sangat dibutuhkan bagi seorang wanita yang sedang hamil, terutama dari orang terdekat apalagi ibu yang baru pertama kali hamil. 2) Support Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan harus mampu

mengenali tentang keadaan yang ada disekitar ibu hamil atau pasca bersalin.

8. Antenatal Care

a. Pengertian antenatal care

Merupakan pengawasan sebelum persalinan terutama ditujukan pada petumbuhan & perkembangan janin dalam rahim (Manuaba, 2013).

b. Tujuan pengawasan antenatal care

Tujuan umum asuhan kehamilan adalah menyiapkan seoptimal mungkin fisik dan mental ibu dan anak selama dalam kehamilan, persalinan, dan nifas; dengan demikian, didapatkan ibu dan anak yang sehat (Mochtar, 2012).

c. Jadwal Kunjungan pada Pemeriksaan Kehamilan

Jadwal kunjungan pada pemeriksaan kehamilan menurut Mochtar (2012) adalah :

1) Pemeriksaan kehamilan pertama kali yang ideal adalah sedini mungkin ketika haid terlambat satu bulan.

2) Periksa ulang 1 x sebulan sampai kehamilan 7 bulan 3) Periksa ulang 2 x sebulan sampai kehamilan 9 bulan

4) Periksa ulang setiap minggu sesudah kehamilan 9 bulan d. Pemeriksaan leopold

1) Tahap pemeriksaan leopold a) Leopold I

Leopold I bertujuan untuk menentukan tinggi fundus uteri untuk menentukan umur kehamilan. Selain itu, dapat juga ditentukan bagian janin mana yang terletak pada fundus uteri (Kuswanti, 2014).

Teknik pelaksanaan :

(1) Kedua telapak tangan pada fundus uteri untuk menentukan tinggi fundus uteri, sehingga perkiraan usia kehamilan dapat disesuaikan dengan tanggal haid terakhir

(2) Bagian apa yang terletak di fundus uteri. Pada letak membujur sungsang, kepala keras bulat dan melenting pada goyangan; pada letak kepala akan teraba bokong pada fundus; tidak keras tak melenting, dan tidak bulat; pada letak lintang fundud uteri tidak diisi oleh bagian-bagian janin (Manuaba, 2013).

b) Leopold II

Leopold II untuk mengetahui bagian janin yang ada di sebelah kanan atau kiri perut ibu (Kuswanti, 2014).

(1) Kemudian kedua tangan diturunkan menelusuri tepi uterus untuk menetapkan bagian apa yang terletak di bagian samping

(2) Letak membujur dapat ditetapkan punggung anak, yang teraba rata dengan tulang iga seperti papan cuci (3) Pada anak lintang dapat ditetapkan dimana kepala

janin (Manuaba, 2013). c) Leopold III

Leopold III untuk menentukan bagian yang berada di sebelah bawah uterus ibu (Kuswanti, 2014).

Teknik pelaksanaan :

(1) Menetapkan bagian apa yang terdapat di atas simfisis pubis.

(2) Kepala akan teraba bulat dan keras sedangkan bokong teraba tidak keras dan tidak bulat. Pada letak lintang simfisis pubis akan kosong (Manuaba, 2013). d) Leopold IV

Leopold IV untuk menentukan bagian janin mana yang berada dibawah, menentukan seberapa bagian dari kepala janin yang telah masuk pintu atas panggul (Kuswanti, 2014).

Teknik pelaksanaan:

(1) Pada pemeriksaan leopold IV, pemeriksa menghadap ke arah kaki ibu untuk menetapkan bagian terendah janin yang masuk ke pintu atas panggul.

(2) Bila bagian terendah sudah masuk PAP telah melampaui lingkaran terbesarnya, maka tangan yang melakukan pemeriksaan divergen, sedangkan bila lingkaran terbesarnya belum masuk PAP maka tangan pemeriksa konvergen (Manuaba, 2013).

9. Konsep dasar antenatal

a. Konsep dasar antenatal Trimester I

Trimester I adalah periode kehamilan dari mulai terjadinya konsepsi sampai dengan usia kehamilan (antenatal) belum mencapai 14 minggu (0-3 bulan) (Hutahaean, 2013). Menurut Kuswanti (2014) kehamilan triwulan petama (antara 0 sampai 12 minggu).

1) Perubahan anatomis dan fisiologis pada ibu hamil trimester I : a) Uterus, uterus membesar pada bulan pertama kehamilan

karena peningkatan kadar estrogen dan progesteron (Hutahaean, 2013).

b) Serviks uteri, pada kehamilan juga mengalami perubahan karena hormon estrogen. Jika korpus uteri mengandung lebih banyak jaringan otot, maka serviks lebih banyak

mengandung jaringan ikat, dimana hanya 10% jaringan ototnya (Hutahaean, 2013).

c) Vagina dan vulva, mengalami perubahan akibat hormon estrogen. Adanya hipervaskularisasi mengakibatkan munculnya tanda Chadwicks (Hutahean, 2013).

d) Ovarium, terdapat korpus luteum graviditis sampai terbentuknya plasenta di usia kehamilan kira-kira 16 minggu (Hutahaean, 2013).

e) Payudara, Pada usia kehamilan 12 minggu ke atas dari puting susu dapat keluar cairan berwarna putih agak jernih, disebut kolostrum. Kolostrum ini berasal dari kelenjar-kelenjar asinus yang mulai bersekresi, terjadi hiperpigmentasi, sehingga warna aerola menjadi lebih gelap (Hutahaean, 2013).

f) Kulit, pigmentasi disebabkan oleh pengaruh melanophone stimulating hormone (MSH) yang meningkat (Hutahaean, 2013).

g) Sistem kardiovaskuler, sirkulasi darah ibu dalam kehamilan dipengaruhi oleh adanya sirkulasi plasenta, uterus yang membesar dengan pembuluh darah yang membesar pula, payudara dan organ lain yang memang sangat berfungsi dengan kehamilan (Hutahaean, 2013).

h) Sistem pencernaan, bulan pertama kehamilan terdapat perasaan mual (nause), kemungkinan akibat kadar hormon estrogen yang meningkat (Hutahaean, 2013).

i) Sistem perkemihan, kandung kemih tertekan oleh uterus yang mulai membesar, sehingga sering timbul keinginan berkemih (Hutahaean, 2013).

2) Keluhan-keluhan ibu hamil Trimester I a) Nyeri epigastrik (Ulu Hati)

Peningkatan hormon estrogen dan progesteron sehingga motilitas otot polos gastrointestinal menurun (GI), terjadi peningkatan asam lambung yang akhirnya menyebabkan ulkus dan nyeri epigastrik (ulu hati). Cara mengatasi yaitu : Anjurkan ibu untuk makan sedikit tetapi sering (porsi kecil 5-6 kali sehari), anjurkan ibu untuk mengkonsumsi vitamin B Kompleks (Hutahaean, 2013). b) Rasa Mual dan Muntah (Morning Sickness)

Cara mengatasi keluhan yaitu : Anjurkan ibu untuk menghindari perut kosong, Anjurkan ibu untuk menghindari rangsangan berupa bau-bauan, Anjurkan ibu untuk makan makanan kering yang mengandung karbohidrat sebelum bangun dari tempat tidur (Hutahaean, 2013).

c) Gangguan berkemih

Dipengaruhi oleh hormon aldosteron yang dapat meningkatkan vaskularisasi pembuluh darah. Cara mengatasi keluhan yaitu : Anjurkan ibu untuk mengurangi minum sesaat akan tidur, anjurkan ibu untuk melakukan latihan kegel untuk kekuatan otot pubis (Hutahaean, 2013). d) Obstipasi

Disebabkan oleh kekuatan otot traktus digestivus menurun akibat pengaruh hormon progesteron yang mengakibatkan motilitas saluran pencernaan berkurang. Cara mengatasi keluhan yaitu: Anjurkan ibu untuk minum ±8 gelas sehari, anjurkan ibu untuk diet mengandung tinggi serat (Hutahaean, 2013).

e) Epulis

Merupakan keadaan hipertrofi dan hiperemis pada gusi. Cara mengatasi keluhan yaitu : Anjurkan ibu untuk menggunakan sikat yang lembut dan kumur air hangat, Anjurkan ibu untuk makan makanan yang seimbang, meningkatkan asupan buah-buahan segar dan cairan (Hutahaean, 2013).

f) Varices

Varices dipengaruhi faktor keturunan dalam masa kehamilan selain itu juga faktor hormonal seperti bendungan vena dalam panggul. Cara mengatasi keluhan

yaitu : Anjurkan ibu untuk menghindari bekerja sambil berdiri terlalu lama, anjurkan ibu untuk menghindari penggunaan pakaian yang terlalu ketat (Hutahaean, 2013). g) Flour albus meningkat

Dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron sehingga menjadi hipertrofi dan hiperaktif serta mengeluarkan banyak mukosa.

Cara mengatasi keluhan yaitu: Anjurkan ibu untuk menjaga kebersihan vulva dan pakaian dalam (Hutahaean, 2013).

h) Mudah lelah, malaise, dan fatique

Penyebabnya belum diketahui, adanya peningkatan estrogen dan progesteron, peningkatan HCG, dan asupan nutrisi yang kurang. Cara mengatasi keluhan yaitu: Cegah terjadinya anemia, anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, anjurkan ibu untuk meningkatkan assupan nutrisi yang adekuat (Hutahaean, 2013).

i) Perubahan payudara dan perasaan nyeri

Disebabkan oleh hipertrofi kelenjar payudara dan peningkatan vaskularisasi serta adanya hiperpigmentasi areola dan puting susu yang disebabkan oleh stimulasi MSH. Cara mengatasi keluhan tersebut yaitu: Anjurkan dan ajarkan ibu untuk memakai BH menyokong payudara, anjurkan ibu untuk membersihkan areola dan puting susu

dengan air hangat serta baby oil lalu keringkan. (Hutahaean, 2013).

b. Konsep dasar antenatal Trimester II

Trimester II adalah periode kehamilan dari usia 14 minggu-29 minggu (Hutahaean, 2013). Menurut Kuswanti (2014) kehamilan triwulan kedua (antara 12-28 minggu).

1) Perubahan anatomis dan fisiologis ibu hamil Trimester II a) Uterus

Setelah bulan keempat kehamilan, kontraksi uterus dapat dirasakan melalui dinding abdomen yang disebut dengan Braxton Hicks (Hutahaean, 2013).

b) Serviks uteri

Serviks akan mengeluarkan sekresi lebih banyak. Terjadi hipervaskularisasi akibat peningkatan hormon estrogen dan progesteron (Hutahaean, 2013).

c) Vagina dan vulva

Peningkatan vaskularisasi disebabkan oleh peningkatan hormon estrogen & progesteron. Hal ini menyebabkan sensitivitas meningkat sehingga dapat membangkitkan keinginan serta hasrat seksual (Hutahaean, 2013).

d) Ovarium

Korpus luteum mulai menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, namun korpus luteum

tergantikan fungsinya setelah plasenta terbentuk (Hutahaean, 2013).

e) Mammae

Pada kehamilan trimester II terjadi perubahan pada mammae, yaitu adanya rasa kesemutan dan nyeri tekan (Hutahaean, 2013).

f) Kulit

Striae gravidarum yang tampak yaitu tanda regangan yang dibentuk akibat serabut elastis dari lapisan kulit terdalam terpisah dan putus. Hal ini mengakibatkan pruritus atau rasa gatal pada perut ibu (Hutahaean, 2013).

g) Sistem kardiovaskuler

Peningkatan volume darah terjadi sekitar 30-50% karena adanya retensi garam dan air yang disebabkan sekresi aldosteron dari adrenal oleh estrogen (Hutahaean, 2013).

h) Sistem respirasi

Mengalami sesak napas karena penurunan tekanan karbon dioksida ketika memasuki usia kehamilan trimester ini. Kejadian tersebut dipengaruhi peningkatan hormon progesteron (Hutahaean, 2013).

i) Sistem pencernaan

(1) Konstipasi disebabkan oleh hormon estrogen yang semakin meningkat

(2) Hemoroid disebabkan konstipasi dan naiknya tekanan vena-vena di bawah uterus

(3) Panas perut (heart burn) yang terjadi akibat aliran balik asam gastrik ke dalam esofagus bagian bawah (Hutahaean, 2013).

j) Sistem perkemihan

Pembesaran kandung kemih menimbulkan rasa ingin berkemih (Hutahaean, 2013).

k) Sistem muskoloskeletal

Mengalami kram pada kaki akibat tekanan dari rahim pada pembuluh darah utama menuju kaki membuat darah mengalir kembali ke arah kaki, menyebabkan terjadinya kram (Hutahaean, 2013).

2) Keluhan-keluhan ibu hamil Trimester II a) Kram otot

Disebabkan karena tekanan saraf pada ekstermitas bawah oleh uterus yang besar, kurangnya pencapaian darah pada sirkulasi perifer, serta penyerapan kalsium oleh janin yang meningkat sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tulang dan gigi (Hutahaean, 2013).

b) Anemia

Penyebab tersering sehingga terjadi anemia ini adalah kurangnya nutrisi, zat besi, asam folat, serta hemoglobinopati. Cara mengatasi keluhan ibu hamil

trimester kedua tersebut adalah sebagai berikut : Kolaborasi untuk mendapatkan zat besi dan vitamin C, konsul tentang pemberian diet, anjurkan ibu untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya secara adekuat, istirahat yang cukup (Hutahaean, 2013).

c) Perubahan libido

Pengaruh psikologi, hormonal, maupun perubahan emosi. Cara mengatasi keluhan ibu hamil trimester II tersebut yaitu : Anjurkan ibu dan pasangannya membicarakan hubungan seksual yang aman dan nyaman bagi ibu (Hutahaean, 2013).

d) Pruritus

Pruritus yang dialami oleh ibu hamil masih belum diketahui secara pasti penyebabnya. Cara mengatasi keluhan ibu adalah sebagai berikut : Pastikan kuku ibu hamil pendek dan bersih untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah terjadinya masalah baru, oleskan air hangat atau lotion (Hutahaean, 2013).

c. Konsep dasar antenatal Trimester III

Trimester III merupakan periode kehamilan 29-40 minggu. (Hutahaean, 2013). Menurut Kuswanti (2014) kehamilan triwulan ketiga (antara 28 minggu sampai 40 minggu).

1) Perubahan anatomis dan fisiologis pada ibu hamil trimester III a) Uterus

Pada usia gestasi 30 minggu, fundus uteri dapat dipalpasi di bagian tengah antara umbilikus dan sternum. Pada usia kehamilan 38 minggu, uterus sejajar dengan sternum.

b) Serviks uteri

Mengalami pelunakan/pematangan secara bertahap akibat bertambahnya aktivitas uterus selama kehamilan, dan akan mengalami dilatasi sampai pada kehamilan trimester ketiga. Enzim kolagenase dan prostaglandin berperan dalam pematangan serviks.

c) Vagina dan vulva

Peningkatan cairan vagina selama kehamilan normal. Cairan biasanya jernih.

d) Mammae

Keluar rembesan cairan berwarna kekuningan dari payudara ibu disebut dengan kolostrum. Progesteron menyebabkan putting lebih menonjol dan dapat digerakkan. .

e) Sistem kardiovaskuler

Kondisi tubuh dapat memiliki dampak besar pada tekanan darah, posisi terlentang dapat menurunkan curah jantung hingga 25%. Kompresi vena cava inferior oleh

uterus yang membesar selama trimester ketiga mengakibatkan menurunnya aliran balik vena. Peningkatan volume darah dan aliran darah selama kehamilan akan menekan daerah panggul dan vena dikaki.

f) Sistem respirasi

Perubahan hormonal yang memengaruhi aliran darah ke paru-paru mengakibatkan banyak ibu hamil akan merasa susah bernapas. Ini juga diakibatkan adanya tekanan rahim yaang membesar yang dapat menekan diafragma.

g) Sistem pencernaan

Pada kehamilan trimester III, penurunan drastis tonus dan motilitas lambung dan usus ditambah relaksasi sfingter bawah esofagus merupakan predisposisi terjadinya nyeri ulu hati, konstipasi dan haemoroid.

h) Sistem perkemihan

Peningkatan frekuensi BAK karena kepala janin mulai turun sehingga kandung kemih tertekan.

d. Asuhan kebidanan pada kehamilan

Menurut Manuaba (2013) penatalaksanaan pada TM I dan TM II yaitu : pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan USG, Pendkes diet empat sehat lima sempurna, observasi adanya penyakit yang dapat mempengaruhi kehamilan dan komplikasi kehamilan, rencana untuk pengobatan penyakit, dan imunisasi TT 1. Dan

penatalaksanaan TM III yaitu evaluasi hasil pemeriksaan laboratorium untuk melihat hasil pengobatan, diet empat sehat lima sempurna, pemeriksaan USG, imunisasi TT II, observasi adanya penyakit menyertai kehamilan, komplikasi hamil TM III, rencana pengobatan, tanda inpartu.

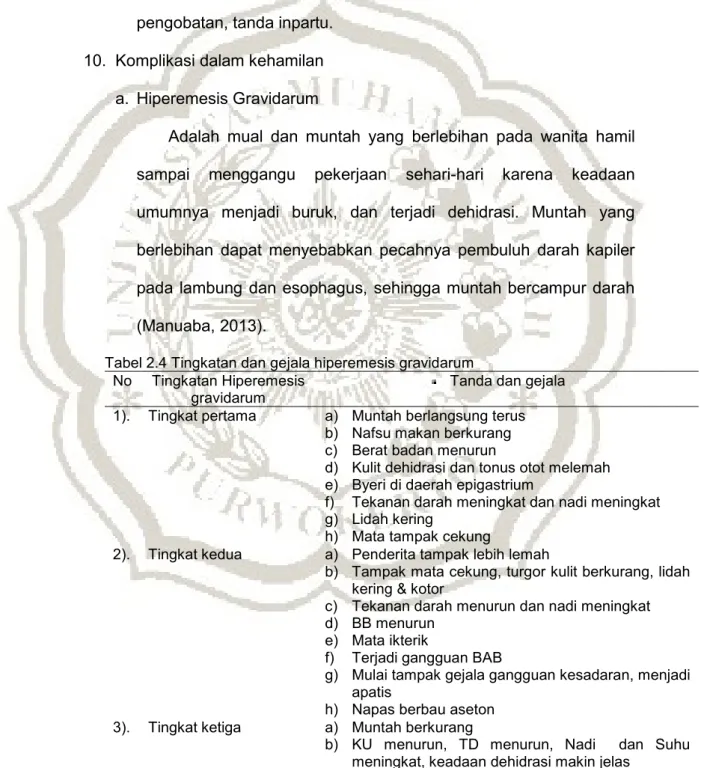

10. Komplikasi dalam kehamilan a. Hiperemesis Gravidarum

Adalah mual dan muntah yang berlebihan pada wanita hamil sampai menggangu pekerjaan sehari-hari karena keadaan umumnya menjadi buruk, dan terjadi dehidrasi. Muntah yang berlebihan dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah kapiler pada lambung dan esophagus, sehingga muntah bercampur darah (Manuaba, 2013).

Tabel 2.4 Tingkatan dan gejala hiperemesis gravidarum No Tingkatan Hiperemesis

gravidarum Tanda dan gejala

1). Tingkat pertama a) Muntah berlangsung terus b) Nafsu makan berkurang c) Berat badan menurun

d) Kulit dehidrasi dan tonus otot melemah e) Byeri di daerah epigastrium

f) Tekanan darah meningkat dan nadi meningkat g) Lidah kering

h) Mata tampak cekung

2). Tingkat kedua a) Penderita tampak lebih lemah

b) Tampak mata cekung, turgor kulit berkurang, lidah kering & kotor

c) Tekanan darah menurun dan nadi meningkat d) BB menurun

e) Mata ikterik

f) Terjadi gangguan BAB

g) Mulai tampak gejala gangguan kesadaran, menjadi apatis

h) Napas berbau aseton 3). Tingkat ketiga a) Muntah berkurang

b) KU menurun, TD menurun, Nadi dan Suhu meningkat, keadaan dehidrasi makin jelas

c) Gangguan kesadaran dalam bentuk: Somnolen-Koma, perubahan mental

Sumber : Manuaba, 2013.

b. Abortus (Keguguran)

Keguguran adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan (Mochtar, 2012).

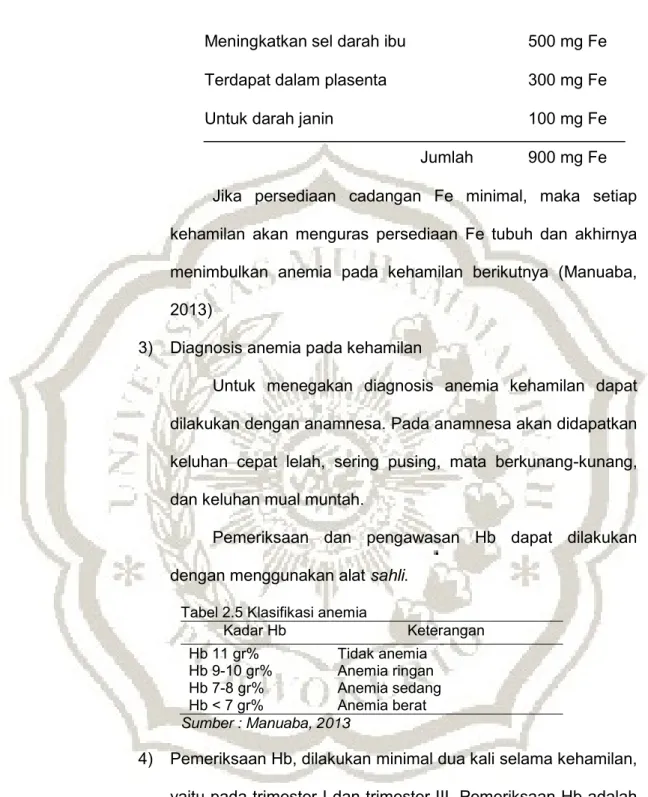

c. Anemia pada kehamilan 1) Definisi

Adalah anemia karena kekurangan zat besi. Anemia kehamilan disebut “potential danger to mother and child” (potensial membahayakan pada ibu dan anak), anemia memerlukan perhatian serius dari semua pihak yang terkait dalam pelayanan kesehatan. Menurut WHO dikatakan anemia apabila Hb kurang dari 11 g/dl (Manuaba, 2013).

2) Kebutuhan zat besi pada wanita hamil

Kehamilan memerlukan tambahan zat besi untuk meningkatkan jumlah sel darah merah & membentuk sel darah merah janin dan plasenta. Semakin sering wanita hamil dan melahirkan akan semakin banyak kehilangan zat besi dan menjadi semakin anemis.

Sebagai gambaran berapa banyak kebutuhan zat besi pada setiap kehamilan perhatikan bagan berikut :

Meningkatkan sel darah ibu 500 mg Fe

Terdapat dalam plasenta 300 mg Fe

Untuk darah janin 100 mg Fe

Jumlah 900 mg Fe

Jika persediaan cadangan Fe minimal, maka setiap kehamilan akan menguras persediaan Fe tubuh dan akhirnya menimbulkan anemia pada kehamilan berikutnya (Manuaba, 2013)

3) Diagnosis anemia pada kehamilan

Untuk menegakan diagnosis anemia kehamilan dapat dilakukan dengan anamnesa. Pada anamnesa akan didapatkan keluhan cepat lelah, sering pusing, mata berkunang-kunang, dan keluhan mual muntah.

Pemeriksaan dan pengawasan Hb dapat dilakukan dengan menggunakan alat sahli.

Tabel 2.5 Klasifikasi anemia

Kadar Hb Keterangan Hb 11 gr% Tidak anemia Hb 9-10 gr% Anemia ringan Hb 7-8 gr% Anemia sedang Hb < 7 gr% Anemia berat Sumber : Manuaba, 2013

4) Pemeriksaan Hb, dilakukan minimal dua kali selama kehamilan, yaitu pada trimester I dan trimester III. Pemeriksaan Hb adalah salah satu upaya untuk mendeteksi anemia pada ibu hamil (Manuaba, 2013).

5) Pengaruh anemia pada kehamilan menurut Manuaba (2013) a) Pengaruh anemia terhadap ibu:

(1) Kehamilan: abortus, persalinan prematuritas, hambatan tumbuh kembang janin dalam rahim, infeksi, dekompensasi kordis (Hb <6 g%), mola hidatidosa, hiperemesis gravidarum, perdarahan antepartum, ketuban pecah dini (KPD).

(2) Persalinan: gangguan his (kekuatan mengejan), kala 1 lama, kala 2 lama, retensio plasenta, perdarahan postpartum, kala 4 dapat terjadi perdarahan postopartum.

b) Pengaruh anemia pada janin: abortus, IUGR, IUFD, persalinan prematuritas tinggi, BBLR, cacat bawaan.

d. Emesis Gravidarum

Gejala klinis emesis gravidarum adalah kepala pusing, terutama pagi hari, disertai mual muntah sampai kehamilan berumur 4 bulan. Penanganan emesis gravidarum menurut Manuaba (2013) yaitu :

1) Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang hamil muda yang selalu dapat disertai emesis gravidarum. Emesis gravidarum akan berangsur-angsur berkurang sampai umur kehamilan 4 bulan.

3) Menganjurkan ibu untuk makan dengan porsi kecil tapi sering dan jangan memakan makanan yang menimbulkan mual. 4) Pemberian obat-obatan seperti vitamin B kompleks

5) Menganjurkan untuk banyak minum air dan hindari minuman dan makanan yang asam untuk mengurangi iritasi lambung. e. Kehamilan postterm

1) Pengertian

Menurut Prawirohardjo (2009) kehamilan postterm disebut juga kehamilan serotinus, kehamilan lewat waktu, kehamilan lewat bulan, prolonged pregnancy, extended pregnancy, postdate/pos datisme atau pascamaturitas adalah kehamilan yang berlangsung sampai 42 minggu (294 hari) atau lebih, dihitung dari hari pertama haid terakhir menurut rumus Naegele dengan siklus haid rata-rata 28 hari.

2) Penyebab kehamilan postterm

a) Pengaruh progesteron, penurunan hormon progesteron dalam kehamilan merupakan kejadian perubahan endokrin yang memacu proses biomolekuler dalam persalinan dan meningkatkan sensitivitas uterus pada oksitosin. Penyebab kehamilan posstterm adalah karena masih berlangsungnya pengaruh progesteron.

b) Teori oksitosin, oksitosin secara fisiologis memiliki peranan penting dalam menimbulkan persalinan dan pelepasan

oksitosin dari neurohipofisis. Pada kehamilan postterm tidak ada oksitosin dari neurohipofisis.

c) Teori kortisol/ACTH, dalam teori ini bahwa sebagai “pemberi tanda” dimulainya persalinan adalah janin akibat peningkatan kadar kortisol plasma janin. Kortisol mempengaruhi plasenta sehingga produksi progesteron berkurang dan meperbesar sekresi estrogen dan meningkatkan produksi prostaglandin. Pada kehamilan postterm kortisol janin tidak diproduksi dengan baik.

d) Saraf uterus, tekanan pada ganglion servikalis dari pleksus Frankhauser akan membangkitkan kontraksi uterus. Penyebab kehamilan postterm karena tidak adanya tekanan pada pleksus ini seperti pada kelainan letak, tali pusat pendek dan bagian terendah masih tinggi.

B. PERSALINAN

1. Definisi persalinan

Persalinan atau kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi karena cukup bulan (36-42 minggu) dan bersifat spontan kurang dari 18 jam tanpa faktor penyulit dan komplikasi baik bagi ibu maupun janin (Yongky, dkk. 2012).

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan

atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri) (Manuaba, 2013). Persalinan dan kelahiran adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik ibu maupun janin (Prawirohardjo, 2006).

Jadi dapat disimpulkan persalinan adalah proses pengeluaran janin cukup bulang (36-42 minggu) lahir spontan dengan belakang kepala yang berlangsung 18 jam tanpa faktor penyulit dan komplikasi baik bagi ibu maupun janin.

2. Bentuk persalinan berdasarkan definisi adalah sebagai berikut: a. Persalinan spontan

b. Persalinan buatan

c. Persalinan anjuran (partus presipitatus) (Manuaba, 2013).

Beberapa istilah yang berkaitan dengan usia kehamilan dan berat janin yang dilahirkan menurut Manuaba (2013) yaitu:

1) Abortus, terhentinya dan dikeluarkannya hasil konsepsi sebelum mampu hidup di luar kandungan; usia kehamilan 28 minggu; berat janin kurang dari 1000 g.

2) Persalinan prematuritas. Persalinan sebelum usia kehamilan 28 sampai 36 minggu; berat janin kurang dari 2499 g.

3) Persalinan aterm. Persalinan antara usia kehamilan 37 dan 42 minggu; berat janin diatas 2500 g.

4) Persalinan serotinus. Persalinan melampaui usia kehamilan 42 minggu. Pada janin terdapat tanda postmaturitas.

5) Persalinan presipitatus. Persalinan berlangsung cepat kurang dari 3 jam.

3. Proses Terjadi Persalinan

Terjadinya persalinan belum diketahui dengan pasti, sehingga menimbulkan beberapa teori yang berkaitan dengan mulai terjadinya kekuatan His. Menurut Manuaba (2013) ada dua hormon yang dominan, yaitu :

a. Estrogen, meningkatkan sensitivitas otot rahim, memudahkan penerimaan rangsangan dari luar seperti rangsangan oksitosin, rangsagan prostaglandin, rangsangan mekanis.

b. Progesteron, menurunkan sensitivitas otot rahim, menyulitkan penerimaan rangsangan dari luar seperti rangsangan oksitosin, rangsangan prostaglandin, rangsangan mekanis, dan menyebabkan otot rahim dan otot polos relaksasi (Manuaba, 2013).

4. Permulaan terjadi persalinan

Hormon progesteron menjelang persalinan dapat terjadi kontraksi. Kontraksi otot rahim menyebabkan :

a. Turunnya kepala, masuk pintu atas panggul, terutama pada primigravida minggu ke-36 dapat menimbulkan sesak di bagian bawah, diatas simfisis pubis dan sering ingin berkemih atau sulit kencing karena kandung kemih tertekan kepala.

c. Muncul nyeri di daerah pinggang karena kontraksi ringan otot rahim dan tertekannya pleksus Frankenhauser yang terletak sekitar serviks (tanda persalinan palsu).

d. Terjadi pelunakan serviks karena terdapat kontraksi otot rahim e. Terjadi pengeluaran lendir, lendir penutup serviks dilepaskan

(Manuaba, 2013). 5. Tanda persalinan

Tanda persalinan menurut (Manuaba, 2013) yaitu:

a. Terjadinya his persalinan. Pinggang terasa nyeri yang menjalar ke depan, sifatnya teratur, interval makin pendek, dan kekuatannya makin besar, mempunyai pengaruh terhadap perubahan serviks, makin beraktivitas (jalan) kekuatan semakin bertambah.

b. Pengeluaran lendir dan darah (pembawa tanda). His persalinan terjadi perubahan pada serviks yang menimbulkan pendataran dan pembukaan. Pembukaan menyebabkan lendir darah yang terdapat pada kanalis servikalis lepas. Terjadi perdarahan karena kapiler pembuluh darah pecah.

c. Pengeluaran cairan. Ketuban pecah yang menimbulkan pengeluaran cairan. Sebagian besar ketuban baru pecah menjelang pembukaan lengkap. Pecahnya ketuban diharapkan persalinan berlangsung dalam waktu 24 jam.

6. Faktor yang Mempengaruhi Persalinan a. Power/Tenaga

Merupakan tenaga yang dikeluarkan untuk melahirkan janin, yaitu kontraksi uterus atau his dari tenaga mengejan ibu. Tenaga kedua yaitu tenaga mengejan terutama pada kontraksi otot-otot dinding perut yang mengakibatkan peningkatan tekanan intraabdominal. Tenaga ini digunakan dalam kala II persalinan. Tenaga dipakai untuk mendorong bayi keluar dan merupakan kekuatan ekspulsi (Sondakh, 2013).

Menurut Sondakh (2013) kontraksi uterus atau his yang normal mempunyai sifat-sifat, yaitu: Kontraksi simetris, fundus dominan, involuntir (terjadi diluar kehendak), relaksasi, intermitten: terjadi secara berkala (berselang-seling), terasa sakit, terkoordinasi.

Menurut Manuaba (2013) terdapat beberapa kelainan kontraksi otot rahim, diantaranya:

1) Inertia Uteri : His yang sifatnya lemah, pendek dan jarang dari his yang normal yang terbagi menjadi :

a) Inertia Uteri Primer: apabila sejak semula kekuatannya sudah lemah

b) Inertia Uteri Sekunder: his pernah cukup kuat tapi kemudian melemah.

2) Tetania Uteri : His yang terlalu kuat dan terlalu sering, tidak terdapat kesempatan relaksasi otot rahim. Akibat dari tetania

uteri dapat terjadi: Persalinan Presipitatus, trauma janin, trauma jalan lahir ibu, asfiksia intra uterin sampai kematian janin dalam rahim

3) Inkoordinasi otot rahim : Dapat menyebabkan sulitnya kekuatan otot rahim untuk dapat meningkatkan pembukaan atau pengeluaran janin dari dalam rahim.

b. Passages (Jalan Lahir)

Janin harus berjalan lewat rongga panggul atau serviks dan vagina sebelum dilahirkan, janin harus mengatasi tahanan resisten yang ditimbulkan oleh struktur dasar panggul dan sekitarnya (Sondakh, 2013). Menurut Sondakh (2013) passages terdiri dari: 1) Bagian keras tulang-tulang panggul (rangka panggul):

a) Os. Coxae (1) Os. Illium (2) Os. Ischium (3) Os. Pubis

b) Os. Sacrum = promontorium c) Os. Coccygis

2) Bagian lunak: otot-otot, jaringan dan ligamen-ligamen Pintu Panggul

a) Pintu Atas Panggul (PAP) b) Ruang tengah panggul (RTP) c) Pintu Bawah Panggul (PBP).

Adapun bidang hodge menurut Sondakh (2013), yaitu: 1) Hodge I : bidang yang dibentuk pada lingkaran pintu atas

panggul (PAP) dengan bagian atas symphisis dan promontorium.

2) Hodge II : sejajar dengan hodge I, terletak setinggi bagian bawah symphysis.

3) Hodge III : sejajar dengan hodge I dan II, terletak setinggi spina ischiadica kanan dan kiri.

4) Hodge IV : sejajar dengan hodge I, II, III, terletak setinggi os coccygis.

c. Passanger

Passenger utama lewat jalan lahir adalah janin dan bagian janin yang paling penting adalah kepala janin selain itu disertai dengan plasenta selaput dan cairan ketuban atau amnion (Sondakh, 2013).

d. Penolong

Peran penolong persalinan dalam hal ini Bidan adalah mengantisipasi dan menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu dan janin. Proses tergantung dari kemampuan skill dan kesiapan penolong dalam menghadapi proses persalinan (Sondakh, 2013).

7. Tahapan persalinan

Menurut Prawirohardjo (2006) persalinan dibagi dalam 4 kala, yaitu:

a. Kala I

Dimulai dari saat persalinan mulai sampai pembukaan lengkap (10 cm). Proses ini terbagi dalam 2 fase, fase laten (8 jam) serviks membuka sampai 3 cm dan fase aktif (7 jam) serviks membuka dari 3 sampai 10 cm. Fase akselerasi/fase aktif, pada fase ini pembukaan serviks dapat mencapai maksimal antara 10cm. Kala I ini ditandai dengan kontraksi uterus yang kuat dan semakin lama frekuensinya semakin sering (Yongky, 2012).

b. Kala II

Dimulai dari pembukaan lengkap (10 cm) sampai bayi lahir. Proses ini biasanya berlangsung 2 jam pada primi dan 1 jam pada multi.

c. Kala III

Dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta, yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit.

d. Kala IV

Dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama postpartum. Pemantauan ini dilakukan untuk mencegah adanya kematian ibu akibat perdarahan. Kematian ibu pasca persalinan biasanya terjadi dalam 6 jam post partum. Selama kala IV,

pemantauan dilakukan 15 menit pertama setelah plasenta lahir dan 30 menit kedua setelah persalinan (Yongky, 2012).

Menurut Manuaba (2013) tahapan persalinan yaitu sebagai berikut :

a. Kala I

Berlangsung antara pembukaan nol sampai pembukaan lengkap. Lamanya kala I untuk primigravida berlangsung 12 jam sedangkan untuk multigravida sekitar 8 jam. Berdasarkan kurva Friedman, diperhitungkan pembukaan primigravida 1 cm/jam dan pembukaan mutligravida 2 cm/jam (Manuaba, 2013).

b. Kala II atau kala pengusiran

Gejala utama kala II (pengusiran) adalah:

1) His semakin kuat, dengan interval 2 sampai 3 menit dengan durasi 50 sampai 100 detik

2) Menjelang akhir kala I, ketuban pecah dan ditandai dengan pengeluaran cairan secara mendadak

3) Ketuban pecah pada pembukaan mendekati lengkap diikuti keinginan mengenjan, karena tertekannya pleksus Frankhaunser

4) Kedua kekuatan, his dan mengejan lebih mendorong kepala bayi sehingga terjadi kepala membuka pintu, suboksiput sebagai hipomoglion berturut-turut lahir ubun-ubun besar, dahi, hidung dan muka, kepala seluruhnya

5) Kepala lahir seluruhnya dan diikuti oleh putar paksi luar, yaitu penyesuaian kepala terhadap punggung

6) Setelah putar paksi luar berlangsung, maka persalinan bayi ditolong dengan jalan: kepala dipegang pada os oksiput dan dibawah dagu, ditarik cunam ke bawah untuk melahirkan bahu depan, dan cunam ke atas untuk melahirkan belakang, setelah kedua bahu lahir, ketika dikait untuk sisa badan bayi, bayi baru lahir diikuti oleh sisa air ketuban

7) Lamanya kala II untuk primigravida 50 menit dan untuk multipara 30 menit (Manuaba, 2013).

c. Kala III (pelepasan uri)

Setelah kala II, kontraksi uterus berhenti sekitar 5-10 menit. Dengan lahirnya bayi, mulai berlangsung pelepasan plasenta pada lapisan Nitabusch, karena sifat retraksi otot rahim. Lepasnya plasenta sudah dapat diperkirakan dengan memperhatikan tanda-tanda uterus menjadi bundar, uterus terdorong ke atas karena plasenta dilepas ke segmen bawah rahim, tali pusat bertambah panjang, terjadi perdarahan. Melahirkan plasenta dilakukan dengan dorongan ringan secara crede pada fundus uteri (Manuaba, 2013).

d. Kala IV (observasi)

Melakukan observasi karena perdarahan postpartum sering terjadi pada 2 jam pertama. Observasi yang dilakukan meliputi tingkat kesadaran penderita, pemeriksaan tanda-tanda vital: tekanan

darah, nadi, dan pernapasan, kontraksi uterus, terjadi perdarahan. Perdarahan masih dianggap normal bila jumlahnya tidak melebihi 400-500cc (Manuaba, 2013).

8. Mekanisme Persalinan

Pada minggu terakhir kehamilan, segmen bawah rahim meluas untuk menerima kepala janin, terutama pada primigravida, sedangkan pada multigravida, peluasan tersebut terjadi pada saat dimulainya partus (Mochtar, 2012).

9. Asuhan pada persalinan a. Tujuan Asuhan Persalinan

Adalah memahami jalannya persalinan normal, pengenalan komplikasi persalinan dan dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat sehingga pengelolaan persalinan menjadi lebih baik dengan tingkat komplikasi yang rendah.

Tujuan Khususnya sebagai berikut: Mempersiapkan alat-alat untuk tindakan persalinan dengan tingkat kebersihan dan sterilitas yang baik, mendiagnosis ibu dalam proses persalinan, mengelola ibu dalam proses persalinan, membantu ibu dalam proses kelahiran, memberikan pertolongan pada bayi baru lahir, mencegah perdarahan pascapersalinan.

b. Asuhan persalinan normal 1) Asuhan kala 1

Menurut JNPK-KR (2014) persiapan asuhan persalinan pada kala 1 yaitu : menyiapkan kelahiran (ruangan dan perlengkapan persalinan), menyiapkan perlengkapan, bahan-bahan dan obat-obatan yang dibutuhkan, memberikan asuhan sayang ibu kala 1 persalinan, kaji prinsip-prinsip umum asuhan sayang ibu, mengatur posisi, pencatatan pada partograf (DJJ, HIS, Nadi setiap ½ jam, pembukaan, penurunan bagian terendah janin, TD, dan suhu setiap 4 jam, produksi urine setiap 2-4 jam.

2) Asuhan kala 2 dan kala 3

Pertolongan persalinan dengan menggunakan APN 58 langkah menurut JNPK-KR (2014):

1) Mengenali gejala dan tanda kala II

a) Mendengar, melihat dan memeriksa gejala dan tanda kala II (1) Ibu merasa ada dorongan kuat dan meneran, ibu

merasakan regangan yang semakin meningkat pada ruktum dan vagina, perineum tampak menonjol, vulva dan spingterani membuka.

2) Menyiapkan pertolongan persalinan

a) Pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan esensial utk menolong persalinan dan menatalaksana komplikasi ibu dan bayi baru lahir. Untuk persiapan meja resusitasi yaitu tempat datar dan keras, 2 kain dan 1 handuk

bersih dan kering, lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi.

(1) Menggelar kain di atas perut ibu, tempat resusitasi dan ganjal bahu bayi.

(2) Menyiapkan oksitosin 10 unit dan alat suntik steril sekali pakai di dalam partus set.

b) Pakai celemek plastik

c) Lepaskan dan simpan semua perhiasan yang dipakai, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir kemudian keringkan tangan dengan tissue atau handuk pribadi yang bersih. d) Pakai sarung tangan DTT untuk melakukan periksa dalam. e) Masukkan oksitosin ke dalam tabung suntik (gunakan

tangan yang memakai sarung tangan DTT dan steril (pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik).

3) Memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik

a) Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang dibasahi air DTT.

b) Jika introitus vagina, perineum atau anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama dari arah depan ke belakang.

c) Buang kapas atau kasa pembersih (terkontaminasi) dalam wadah yang tersedia.

relaksasi uterus untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal (120-160 x/menit)

(1) Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal (2) Mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan data, DJJ

dan semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya pada patograf

4) Menyiapkan Ibu dan Keluarga untuk membantu proses bimbingan meneran

a) Beritahukan ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik dan bantu ibu dalam menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya.

(1) Tunggu hingga timbul rasa ingin meneran, lanjutkan pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu dan janin (ikuti pedoman penatalaksanaan fase aktif) dan dokumentasikan semua temuan yang ada.

(2) Jelaskan pada anggota keluarga tentang bagaimana peran mereka untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu untuk meneran secara benar.

b) Minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran. (bila ada rasa ingin meneran dan terjadi kontraksi yang kuat, bantu ibu ke posisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman).

c) Laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ada dorongan kuat untuk meneran :

(1) Bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan efektif.

(2) Dukung dan beri semangat pada saat meneran dan perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai. (3) Bantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai

pilihannya (kecuali posisi berbaring terlentang dalam waktu yang lama).

(4) Anjurkan ibu untuk beristirahat diantara kontraksi.

(5) Anjurkan keluarga memberi dukungan dan semangat untuk ibu.

(6) Berikan cukup asupan cairan per-oral (minum). (7) Menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai.

(8) Segera rujuk jika bayi belum atau tidak akan segera lahir setelah 120 menit (2 jam) meneran (primigravida) atau 60 menit (1 jam) meneran (multigravida).

d) Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit.

5) Persiapan pertolongan kelahiran Bayi

a) Letakkan handuk bersih (untuk mengeringkan Bayi) di perut ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm.

b) Letakkan kain bersih yang telah dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu.

c) Buka tutup partus set dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan.

d) Pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. 6) Persiapan pertolongan kelahiran Bayi

Lahirnya Kepala :

a) Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu untuk meneran perlahan sambil bernapas cepat dan dangkal.

b) Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi, dan segera lanjutkan proses kelahiran bayi.

(1) Jika tali pusat melilit leher secara longgar, lepaskan lewat bagian atas kepala bayi.

(2) Jika tali pusat melilit leher secara kuat, klem tali pusat di dua tempat dan potong di antara 2 klem tersebut.

c) Tunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan.

Lahirnya Bahu :

d) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparietal. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakkan kepala ke arah bawah

dan distal hingga bahu depan muncul di bawah akus pubis dan kemudian gerakkan arah atas dan distal untuk melahirkan bahi belakang.

Lahirkan Badan dan Tungkai :

e) Setelah kedua bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyanggah kepala. Lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas.

f) Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai dan kaki. Pegang kedua mata kaki (masukkan telunjuk diantara kaki dan pegang masing-masing mata kaki dengan ibu jari dan jari-jari lainnya).

7) Penanganan Bayi Baru Lahir a) Lakukan penilaian (selintas)

(1) Apakah bayi menangis kuat dan/atau bernafas tanpa kesulitan?

(2) Apakah bayi bergerak dengan aktif?

Jika bayi tidak menangis, tidak bernafas atau megap-megap segera lakukan resusitasi (langkah 25 ini berlanjut ke langkah-langkah prosedur resusitasi bbayi baru lahir dengan asfiksia).

b) Keringkan dan posisikan tubuh bayi di atas perut ibu

tubuh lainnya (tanpa membersihkan verniks) kecuali bagian tangan.

(2) Ganti handuk basah dengan handuk yang kering. (3) Pastikan bayi dalam kondisi mantap diatas perut ibu c) Periksa kembali perut ibu untuk memastikan tidak ada bayi

lain di uterus (hamil tunggal).

d) Beritahukan pada ibu bahwa penolong akan menyuntikkan oksitosin (agar uterus berkontraksi baik).

e) Dalam waktu 1 menit setelahbayi lahir, suntikkan oksitosin 10 unit (intramuskuler) di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin).

f) Dengan menggunakan klem, jepit tali pusat ( dua menit setelah bayi lahir) pada sekitar 3 cm dari pusar (umbilickus) bayi. Dari sisi luar klem penjepit, dorong isi tali pusat kea rah distal (ibu) dan lakukan penjepit kedua pada 2 cm distal dari klem pertama.

g) Pemotongan dan pengikatan tali pusat :

(1) Dengan satu tangan, angkat tali pusat yang telah di jepit kemudian lakukan pengguntingan tali pusat (lindungi perut bayi) di antara 2 klem tersebut.

(2) Ikat tali pusat dengan benang DTT/steril pada satu sisi kemudian lingkarkan kembali benang ke sisi berlawanan dan lakukan ikatan kedua menggunakan dengan simpul kunci.

(3) Lepaskan klem dan masukkan dalam wadah yang telah disediakan.

h) Tempatkan bayi untuk melakukan kontak kulit ibu ke kulit bayi

Letakkan bayi dengan posisi tengkurap di dada ibu. Luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel dengan baik di dinding dada perut ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari putting payudara ibu.

i) Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan pasang topi di kepala bayi.

8) Penatalaksanaan aktif kala tiga

a) Pindahkan klem pada tali pusat berjarak 5-10 cm dari vulva. b) Letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, di tepi atas

simfisis, untuk mendeteksi. Tangan lain menegangkan tali pusat.

c) Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat kearah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus kearah belakang-atas (dorsokranial) secara hati-hati (untuk mencegah inversio uteri). Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi prosedur diatas.

atau anggota keluarga untuk melakukan stimulasi putting susu.

Mengeluarkan plasenta :

d) Lakukan penegangan dan dorongan dorso-kranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorso-kranial).

(1) Jika tali pusat betambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5 – 10 cm dari vulva dan lahirkan plasenta.

(2) Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit menegangkan tali pusat :

Beri dosis ulangan oksitosin 10 unti IM, lakukan katetrerisasi (aseptic) jika kandung kemih penuh, minta keluarga untuk menyiapkan rujukan, ulangi penegangan tali pusat 15 menit berikutnya, segera rujuk jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah bayi lahir, bila terjadi perdarahan, lakukan plaseta manual.

e) Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan.

atau steril untuk melakukan eksplorasi sisa selaput kemudian gunakan jari-jari tangan atau klem DTT atau steril untuk mengeluarkan bagian selaput yang tertinggal.

Rangsangan Taktil (massase) uterus

f) Segera setelah plasenta lahir dan selaput ketuban lahir, lakukan massase uterus, leakkan teapak tangan di fundus dan melakukan masase dengan gerakkan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi (fundus teraba keras). (1) Lakukan tindakan yang diperlukan jika uterus tidak

berkontraksi (fundus teraba keras). Menilai perdarahan :

g) Periksa kedua sisi placenta baik bagian ibu maupun bayi dan pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Masukkan placenta ke dalam kantung plastik atau tempat khusus. h) Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum.

Lakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan. Bila ada robekan yang menimbulkan perdarahan aktif, segera lakuan penjahitan.

9) Melakukan asuhan pasca persalinan

a) Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.

b) Beri cukup waktu untuk melakukan kontak kulit ibu-bayi (di dada ibu paling sedikit 1 jam)