Gambar 2.1. Siklus Manajemen Bencana

Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

Manajemen bencana menurut University of Wisconsin sebagai serangkaian kegiatan yang didesain untuk mengendalikan situasi bencana dan darurat dan untuk mempersiapkan kerangka untuk membantu orang yang renta bencana untuk menghindari atau mengatasi dampak bencana tersebut

Manajemen bencana menurut Universitas British Columbia ialah proses pembentukan atau penetapan tujuan bersama dan nilai bersama (common value) untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat (partisipan) untuk menyusun rencana dan menghadapi baik bencana potensial maupun aktual. Mekanisme manajemen bencana terdiri dari:

1. Mekanisme internal atau informal, yaitu unsur-unsur masyarakat di lokasi bencana yang secara umum melaksanakan fungsi pertama dan utama dalam manajemen bencana dan kerapkali disebut mekanisme manajemen bencana alamiah, terdiri dari keluarga, organisasi sosial informal (pengajian, pelayanan kematian, kegiatan kegotong royongan, arisan dan sebagainya) serta masyarakat lokal.

2. Mekanisme eksternal atau formal, yaitu organisasi yang sengaja dibentuk untuk tujuan manajemen bencana, contoh untuk Indonesia adalah BAKORNAS PB, SATKORLAK PB dan SATLAK PB.

2.1.1. Tujuan1

Secara umum, manajemen penanggulangan bencana bertujuan untuk:

a. Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup

b. Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban

c. Mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan/ pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah baru yang layak huni dan aman.

d. Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi/ transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana.

e. Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut.

f. Meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan.

Adapun tujuan lainnya adalah sebagai berikut:

a. Menghindari kerugian pada individu, masyarakat dan Negara melalui tindakan dini. Tindakan ini merupakan pencegahan, tindakan ini efektif sebelum bencana itu terjadi. Tindakan penghindaran biasanya dikaitkan dengan beberapa upaya. Pertama penghilangan kemungkinan sebab. Kalau bencana itu bisa disebabkan oleh kesalahan manusia, tindakan penghilangan sebab tentunya bisa dilakukan. Tentunya hal ini akan sulit bila penyebabnya adalah alam yang memiliki energi di luar kemampuan manusia untuk melakukannya. Pergeseran lempeng bumi yang menyebabkan gempa bumi tektonik, misalnya, merupakan sebab yang sampai saat ini belum diatasi manusia. Oleh karena itu tindakan penghindaran bencana alam lebih diarahkan pada menghilangkan, atau mengurangi kondisi yang dapat menimbulkan bencana. Kondisi yang dimaksud adalah struktur bangunan yang sesuai untuk kondisi gempa yang dapat bangunan tahan terhadap goncangan, sehingga dapat menghindari kerugian fisik, ekonomi, dan lingkungan.

b. Meminimalisasi kerugian pada individu, masyarakat dan Negara berupa kerugian yang berkaitan dengan orang, fisik, ekonomi, dan lingkungan bila bencana tersebut terjadi, serta efektif bila bencana itu telah terjadi. Tetapi perlu diingat, piranti tindakan meminimalisasi kerugian itu telah dilakukan jauh sebelum bencana itu terjadi. Contoh bencana alam dengan cepat akan menimbulkan masalah pada kesehatan akibat luka parah, bahkan meninggal, maka tindakan minimalisasi yang harus dilakukan sejak dini adalah penyebaran pusat-pusat medis ke berbagai wilayah, paling tidak sampai tingkat kecamatan.

c. Meminimalisasi penderitaan yang ditanggung oleh individu dan masyarakat yang terkena bencana. Ada juga yang menyebut tindakan ini sebagai pengentasan. Tujuan utamanya adalah membantu individu dan masyarakat

penderitaan yang langsung dialami. Bantuan tenda, pembangunan kembali perumahan yang hancur, memberi subsidi, termasuk kedalam kategori ini. Pemberian pemulihan kondisi psikis individu dan masyarakat yang terkena bencana juga perlu karena bertujuan untuk mengembalikan optimisme dan kepercayaan diri.

d. Untuk memperbaiki kondisi sehingga individu dan masyarakat dapat mengatasi permasalahan akibat bencana. Perbaikan kondisi terutama diarahkan kepada perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, penyediaan air bersih, sarana komunikasi, dan sebagainya.

2.1.2. Struktur Tim Tanggap Darurat1

Komando Tanggap Darurat Bencana dibentuk dengan tahapan sebagai berikut

1. Informasi awal kejadian bencana,

2. Penugasan Tim Reaksi Cepat (TRC) BNPB/BPBD,

3. Hasil kaji cepat dan masukan dari para pihak terkait

disampaikan kepada Kepala BPBD

Kabupaten/Kota/Provinsi/BNPB,

4. Masukan dan usulan dari Kepala BPBD

Kab/Kota/Provinsi/BNPB kepada

Bupati/Walikota/Gubernur/Presiden untuk menetapkan status/ tingkat bencana,

5. Penetapan status tingkatan bencana oleh Walikota/ Bupati/ Gubernur/ Presiden

6. Penunjukan Komandan Penanganan Darurat Bencana oleh Bupati/ Walikota/ Gubernur /Presiden, dan

7. Kepala BPBD Kabupaten/ Kota /Provinsi /BNPB meresmikan pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana yang dilakukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana serta melakukan mobilisasi SDM, Peralatan, logistik, dan dana Dari instansi/lembaga terkait dan/atau masyarakat.

Sebagai langkah awal upaya PB adalah mengumpulkan informasi awal kejadian bencana. Pokok-pokok informasi awal ini meliputi (1) Apa (jenis bencana), (2) Kapan (waktu kejadian bencana), (3) Dimana (lokasi kejadian bencana), (4) Berapa (besaran dampak kejadian bencana), (Penyebab (penyebab kejadian bencana), dan (5) Bagaimana (upaya penanganan). Sebagai sumber informasi adalah pelaporan instansi/lembaga terkait, media massa, masyarakat, internet, dan informasi lain yang dapat dipercaya. Di BNPB dan BPBD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mempunyai satu tim yang disebut Tim

Reaksi Cepat (TRC). Tugas TRC ini adalah melakukan pengkajian bencana dan dampaknya secara cepat dan tepat, serta pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Berdasarkan skema di atas, alokasi penangunggalangan bencana lintas sektoral adalah sebagai berikut:

1. Peran dan Fungsi Instansi Pemerintahan Terkait

Dalam melaksanakan penanggulangan becana di daerah akan memerlukan koordinasi dengan sektor. Secara garis besar dapat diuraikan peran lintas sektor sebagai berikut :

a. Sektor Pemerintahan, mengendalikan kegiatan pembinaan pembangunan daerah

b. Sektor Kesehatan, merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan para medis.

c. Sektor Sosial, merencanakan kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya untuk para pengungsi

lokasi dan jalur evakuasi, dan kebutuhan pemulihan sarana dan prasarana. e. Sektor Perhubungan, melakukan deteksi dini dan informasi

cuaca/meteorologi dan merencanakan kebutuhan transportasi dan komunikasi

f. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, merencanakan dan mengendalikan upaya mitigatif di bidang bencana geologi dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan bencana geologi sebelumnya g. Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi, merencanakan pengerahan dan

pemindahan korban bencana ke daerah yang aman bencana.

h. Sektor Keuangan, penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra bencana

i. Sektor Kehutanan, merencanakan dan mengendalikan upaya mitigatif khususnya kebakaran hutan/lahan

j. Sektor Lingkungan Hidup, merencanakan dan mengendalikan upaya yang bersifat preventif, advokasi, dan deteksi dini dalam pencegahan bencana. k. Sektor Kelautan merencanakan dan mengendalikan upaya mitigatif di

bidang bencana tsunami dan abrasi pantai.

l. Sektor Lembaga Penelitian dan Peendidikan Tinggi, melakukan kajian dan penelitian sebagai bahan untuk merencanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

m. TNI/POLRI membantu dalam kegiatan SAR, dan pengamanan saat darurat termasuk mengamankan lokasi yang ditinggalkan karena penghuninya mengungsi.

2. Peran dan Potensi Masyarakat a. Masyarakat

Masyarakat sebagai pelaku awal penanggulangan bencana sekaligus korban bencana harus mampu dalam batasan tertentu menangani bencana sehingga diharapkan bencana tidak berkembang ke skala yang lebih besar. b. Swasta

Peran swasta belum secara optimal diberdayakan. Peran swasta cukup menonjol pada saat kejadian bencana yaitu saat pemberian bantuan darurat. Partisipasi yang lebih luas dari sektor swasta ini akan sangat berguna bagi peningkatan ketahanan nasional dalam menghadapi bencana.

c. Lembaga Non-Pemerintah

Lembaga-lembaga Non Pemerintah pada dasarnya memiliki fleksibilitas dan kemampuan yang memadai dalam upaya penanggulangan bencana. Dengan koordinasi yang baik lembaga Non Pemerintah ini akan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penanggulangan bencana mulai dari tahap sebelum, pada saat dan pasca bencana.

d. Perguruan Tinggi / Lembaga Penelitian

Penanggulangan bencana dapat efektif dan efisien jika dilakukan berdasarkan penerapan ilmupengetahuan dan teknologi yang tepat. Untuk itu diperlukan kontribusi pemikiran dari para ahli dari lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian.

e. Media

Media memiliki kemampuan besar untuk membentuk opini publik. Untuk itu peran media sangat penting dalam hal membangun ketahanan masyarakat menghadapi bencana melalui kecepatan dan ketepatan dalam memberikan informasi kebencanaan berupa peringatan dini, kejadian bencana serta upaya penanggulangannya, serta pendidikan kebencanaan kepada masyarakat.

f. Lembaga Internasional

Pada dasarnya Pemerintah dapat menerima bantuan dari lembaga internasional, baik pada saat pra bencana, saat tanggap darurta maupun pasca bencana. Namun demikian harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan Komando Tanggap Darurat meliputi (1) Rencana operasi, (2) Permintaan sumberdaya, (3) Pengerahan sumberdaya, dan (4) Pengakhiran. Pelaksanaan ini didukung dengan fasilitas komando posko (tanggap darurat dan lapangan), personil, gudang, sarana dan prasarana, transportasi, peralatan, alat komunikasi, serta informasi bencana dan dampaknya. Rencana operasi merupakan perencanaan dengan rencana tindakan menjadi acuan bagi setiap unsur pelaksana komando. Permintaan sumberdaya dilakukan oleh Komandan dengan mengajukan permintaan sumberdaya kepada Kepala BPBD/BNPB. Selanjutnya Kepala BPBD/BNPB meminta dukungan sumberdaya kepada instansi/lembaga terkait upaya PB. Instansi/lembaga wajib segera memobilisasi sumberdaya ke lokasi bencana.

Pengerahan sumberdaya dilakukan melalui pengiriman didampingi personil instansi/lembaga dan penyerahannya dilengkapi dengan administrasi sesuai dengan ketentuan berlaku. Dalam hal ini BNPB/BPBD mendukung mobilisasi sumber daya. Untuk pengakhiran dilakukan oleh Kepala BNPB/BPBD dengan membuat rencana pengakhiran dengan Surat Perintah (SPRINT) Pengkahiran. Selanjutnya Komando Tanggap Darurat Bencana dibubarkan sesuai waktu dengan SK Pembubaran.

pernyataan resmi Gubernur/Bupati/Walikota. Dengan selesainya tanggap darurat maka fungsi Pos Komando Tanggap Darurat kembali ke Pusdalops, dan tugas Incident Commander (IC) menjadi selesai, serta semua sumberdaya kembali ke posisi semula/sumbernya. Tahap upaya PB selanjutnya adalah masuk ke dalam masa transisi ke proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta kehidupan/kegiatan sosial-ekonomi masyarakat sudah mulai berjalan.

Dalam setiap kegiatan mesti ada evaluasi dan pelaporan. Komandan Tanggap Darurat Bencana melakukan rapat evaluasi setiap hari dan membuat rencana kegiatan hari selanjutnya. Hasil evaluasi menjadi bahan laporan harian kepada Kepala BNPB/BPBD dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi/Lembaga terkait. Untuk pelaporan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut (1) Instansi/lembaga/organisasi terkait dalam penanganan darurat bencana wajib melaporkan kepada Kepala BNPB/BPBD sesuai kewenangannya dengan tembusan kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana, (2) Pelaporan meliputi pelaksanaan Komando Tanggap Darurat Bencana, jumlah/kekuatan sumberdaya manusia, jenis dan jumlah peralatan/logistik, serta sumberdaya lainnya termasuk sistem distribusinya secara tertib dan akuntabel, (3) Komandan Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat kewenangannya mengirimkan laporan harian, laporan khusus, dan laporan insidentil pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana kepada Kepala BNPB/BPBD dengan tembusan kepada instansi/ lembaga/organisasi terkait, dan (4) Kepala BPBD melaporkan kepada Bupati/Walikota/Gubernur dan Kepala BNPB, Kepala BNPB melaporkan kepada Presiden.

2.1.3. Fase1,2

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas tiga tahap, yaitu: 1. Pra bencana

a. Dalam situasi tidak ada potensi terjadinya bencana

Dalam situasi tidak ada potensi terjadinya bencana akan dilakukan penanggulangan dengan yang meliputi perencanaan penanggulangan, pengurangan resiko bencana, pencegahan, pemanduan dalam perencanaan pembangunan, analisis resiko, pelaksanaan, penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana, yang segala kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kita dalam menghadapi bencana. Perencanaan penanggulangan bencana berupa pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan

masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, dan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia. Pengurangan risiko bencana, terdiri atas pengenalan dan pemantauan risiko bencana, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya dasar bencana, peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana, dan penerapan upaya fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana. Sedangkan pencegahan meliputi identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan atau berangsung berpotensi menjadi sumber bahaya bencana, pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup dan penguatan ketahanan sosial. Pemanduan dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah, dilakukan secara berkala dan dikoordinasikan oleh suatu badan. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran.

b. Dalam situasi ada potensi terjadinya bencana

Dalam situasi ada potensi terjadinya bencana, biasanya akan dilakukan tindakan-tindakan penanggulangan bencana, meliputi tindakan kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana, dan penyusunan rencana kontingensi. Kesiapsiagaan merupakan upaya untuk menghadapi situasi darurat, hal ini bertujuan agar warga mempunyai persiapan yang lebih baik untuk menghadapi bencana. Kesiapsiagaan dilakuakn untuk memastikan upaya cepat dan tepat untuk menghadapi bencana. Pada peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dalam rangka menanggulangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Mitigasi merupakan upaya untuk mengurangi atau meredam risiko pada saat terjadinya bencana yang mencakup semua langkah yang diambil untuk mengurangai skala bencana di masa mendatang. Pada tahap ini juga terjadi proses penyusunan rencana kontingensi2. IASC, Federasi Internasional, dan BNPB menekankan lebih baik memiliki rencana kontingensi saat tidak diperlukan daripada tidak memilikinya saat benar-benar diperlukan. Perencanaan kontingensi dikerjakan secara khusus untuk krisis yang sedang timbul atau diperkirakan. Pada umumnya, perencanaan kontingensi harus segera dimulai ketika potensi bencana yang merusak teridentifikasi, baik itu jenis bencana yang sering maupun jarang terjadi. Proses kontingensi mungkin saja

yang datangnya lambat seperti kekeringan, letusan gunung berapi, dan epidemik. Namun bagaimanpun juga, bencana yang jarang terjadi tapi sangat merusak seperti tsunami perlu segera dibuat ketika hasil kajian bahaya dan risiko mengindikasikan adanya potensi ancaman tersebut. Peringatan dini merupakan alat penting untuk menentukan pengambilan tindakan secara detail. Perencanaan kontingensi berubah menjadi aksi terencana ketika peringatan dini keluar dan mengindikasikan bencana akan segera tiba. Rencana ini harus dikaji, ditinjau, diuji, dan diperbarui secara rutin untuk memvalidasi relevansinya. Waktu yang baik untuk memutakhirkan rencana adalah setelah bencana besar terjadi. Kejadian ini juga menjadi saat yang baik untuk memicu pembuatan rencana baru jika belum ada rencana yang pernah dibuat.

2. Tanggap Darurat

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan tanggap darurat meliputi:

a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, untuk mengidentifikasi: cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana, dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan, dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

b. Penentuan status keadaan darurat bencana

c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana melalui upaya: pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, dan atau evakuasi korban.

d. Pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, dan penampungan dan tempat hunian.

e. Perlindungan terhadap kelompok rentan yaitu dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan (bayi, balita, dan anak-anak, ibu yang sedang menyusui/mengandung, penyandang cacat, dan orang lanjut usia)

3. Pasca Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana meliputi:

a. Rehabilitasi, meliputi kegiatan: perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan

ketertiban, dan pemulihan fungsi pemerintahan serta pelayanan publik.

b. Rekonstruksi, dilakukan melalaui kegiatan pembangunan yang lebih baik, melalui: pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga daan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat, peninggalan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, serta peningkatan fungsi pelayanan publik, dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

2.2. Sampel Darah dan Saliva3,4,5,6

Darah merupakan cairan yang terdapat pada semua hewan tingkat tinggi yang berfungsi mengirimkan zat O2, mengangkut bahan kimiawi, dan mengandung sel-sel imun. Sampel darah adalah spesimen darah yang diambil untuk dilakukan identifikasi baik untuk keperluan medis dan kepentingan penyelidikan.

Saliva adalah suatu cairan oral yang kompleks dan tidak berwarna yang terdiri atas campuran sekresi dari kelenjar ludah besar dan kecil yang ada pada mukosa oral.Saliva dapat disebut juga kelenjar ludah atau kelenjar air liur. Melalui darah dan saliva, kita dapat mengidentifikasi golongan darah dan DNA korban untuk kepentingan penyelidikan.

2.2.1. Golongan3

Golongan darah sistem ABO yang selanjutnya disebut golongan darah merupakan salah satu indikator identitas seseorang. Pada orang hidup, golongan darah sering digunakan untuk kepentingan transfusi dan donor, sementara pada orang yang sudah meninggal, kegunaan golongan darah lebih tertuju pada identifikasi. Pada beberapa kasus kriminal dan non kriminal misalnya kasus ragu keturunan (disputed parentage), golongan darah bisa menjadi petunjuk identitas seseorang. Pada beberapa kasus kematian dengan barang bukti berupa bercak darah, identifikasi golongan darah ini penting sekali dalam kaitannya dengan kecocokan golongan darah pada barang bukti karena golongan darah memberikan data identitas yang spesifik.

Penentuan golongan darah dari jenazah yang masih baru bisa dilakukan langsung dengan metode aglutinasi direk. Penentuan golongan darah pada bercak darah yang sudah kering lebih sulit bila dibandingkan dengan penentuan golongan darah dari darah yang masih segar, terlebih lagi bila bercak darah

hancur.

Penentuan golongan darah pada bercak darah yang sudah kering masih dimungkinkan karena antigen yang terdapat pada permukaan sel tetap utuh walaupun sel-selnya telah hancur, dengan pemeriksaan tertentu antigen tersebut dapat direaksikan dengan antibodi sehingga golongan darah tetap dapat ditentukan, dengan kata lain penetapan golongan darah dilakukan secara tidak langsung.

Metode forensik konvensional untuk identifikasi golongan darah adalah aglutinasi direk, kombinasi antigen-antibodi yang terdiri dari absorpsi, elusi absorpsi, inhibisi absorpsi dan beberapa metode lain. Metode- metode inilah yang sering digunakan dalam identifikasi forensik Pada identifikasi korban jenazah yang telah membusuk ataupun hangus terbakar, sering sekali identifikasi forensik konvensional tidak dapat ditegakkan, sehingga diperlukan cara identifikasi forensik lainnya yang lebih akurat yaitu analisis Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) walaupun demikian pemeriksaan golongan darah dengan metode konvensional masih banyak digunakan dalam kasus forensik, hal ini disebabkan masih sangat tingginya biaya untuk pemeriksaan DNA. 2.2.1.1. Metode 2.2.1.1.1. Sampel Darah Metode Pemeriksaan Keuntungan Kerugian

Aglutinasi Direct Cepat dan ringkas Pemeliharaan sampel sulit Biaya murah Sulit diperiksa pada mayat

membusuk karen sel darah telah rusak

Observasi langsung Kontaminasi Bakteri

Perubahan antigenisitas oleh bakteri

Elusi Absorbsi Ringkas Butuh keterampilan dengan teknik tertentu

Biaya murah Membutuhkan waktu pemeliharaan sampel

Pemeriksaan ulang mudah Observasi tidak langsung Tabel 2.1. Perbandingan Metode Pemeriksaan Golongan Darah

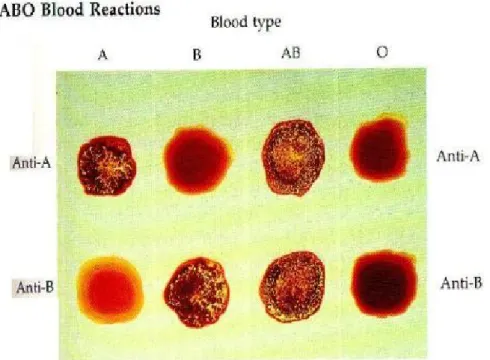

Pada metode ini, penetuan golongan darah dapat dilakukan seacara langsung seperti penentuan paada golongan darah orang yang masih hidup, yaitu meneskan 1 tetes antiserum ke atas 1 tetes darah dan didlihatabterjadinya aglutinasi. Aglutinasi yang terjadi pada suatu anti serumnmerupakan golongan darah bercak yang diperiksa, contoh bila terjadi aglutionasi pada anti serum A maka golongan darah bercak tersebut adalah A. Metode ini hanya dapat digunakan pada mayat yang belum meninggal terlalu lama dan selama sel darah tidak rusak.

Gambar 2.2. Metode Aglutinasi Direct B. Absorpsi Elusi3

Untuk sel darah yang rusak tidak buisa digunakan metode aglutinasi directmelainkan harus digunakan metode elusi absorpsi. Sebelum melakukan metode ini, ada langkah-langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan bercak tersebut adalah darah dan apakah bercak darah tersebut adalah berasal dari darah manusia atau hewan. Langkah-langkah yang harus dilakukan pada pemeriksaan laboratorium adalah sebagai berikut:

a. Persiapan

Bercak yang menempel pada suatu objek dapat dikerok kemudian direndam dalam larutan fisiologis, atau langsung direndam dengan larutan garam fisiologis bila menempel pada pakaian.

b. Pemeriksaan Penyaringan (presumptive test)

Ada banyak tes penyaring yang dapat dilakukan untuk membedakan apakah bercak tersebut berasal dari darah atau bukan, karena hanya yang hasilnya positif saja yang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Prinsip pemeriksaan penyaringan: H2O2 ——> H2O + On

Reagen —-> perubahan warna (teroksidasi)

Pemeriksaan penyaringan yang biasa dilakukan adalah dengan reaksi benzidine dan reaksi fenoftalin. Reagen dalam reaksi benzidine adalah larutan jenuh Kristal Benzidin dalam asetat glacial, sedangkan pada reaksi fenoftalin digunakan reagen yang dibuat dari Fenolftalein 2g + 100 ml NaOH 20% dan dipanaskan dengan biji – biji zinc sehingga terbentuk fenolftalein yang tidak berwarna. Hasil positif menyatakan bahwa bercak tersebut mungkin darah sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan hasil negative pada kedua reaksi tersebut memastikan bahwa bercak tersebut bukan darah.

1. Reaksi Benzidine (Test Adler)

Dahulu Benzidine test pada forensik banyak dilakukan oleh Adlers (1904). Tes Benzidine atau Test Adler lebih sering digunakan dibandingkan dengan tes tunggal pada identifikasi darah lainnya. Karena merupakan pemeriksaan yang paling baik yang telah lama dilakukan. Pemeriksaan ini sederhana, sangat sensitif dan cukup bermakna. Jika ternyata hasilnya negatif maka dianggap tidak perlu untuk melakukan pemeriksaan lainnya. Cara pemeriksaan reaksi Benzidin: Sepotong kertas saring digosokkan pada bercak yang dicurigai kemudian diteteskan 1 tetes H202 20% dan 1 tetes reagen Benzidin. Hasil positif pada reaksi Benzidin adalah bila timbul warna biru gelap pada kertas saring.

2. Reaksi Phenolphtalein (Kastle – Meyer Test)

Prosedur test identifikasi yang sekarang ini, mulai banyak menggunakan Phenolphtalein. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kastle (1901,1906), zat ini menghasilkan warna merah jambu terang saat digunakan pada test identifikasi darah.Cara Pemeriksaan reaksi Fenolftalein: Sepotong kertas saring digosokkan pada bercak yang dicurigai langsung diteteskan reagen fenolftalein. Hasil positif pada reaksi Fenoftalin adalah bila timbul warna merah muda pada kertas saring.

c. Pemeriksaan Meyakinkan/Test Konfirmasi Pada Darah

Setelah didapatkan hasil bahwa suatu bercak merah tersebut adalah darah maka dapat dilakukan pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan meyakinkan darah berdasarkan terdapatnya pigmen atau kristal hematin (hemin) dan hemokhromogen. Terdapat empat jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk memastikan bercak darah tersebut benar berasal dari manusia, yaitu : 1. Cara kimiawi

Terdapat dua macam tes yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa yang diperiksa itu bercak darah, atas dasar pembentukan

kristal-kristal hemoglobin yang dapat dilihat dengan mata telanjang atau dengan mikroskopik. Tes tersebut antara lain tes Teichmann dan tes Takayama.

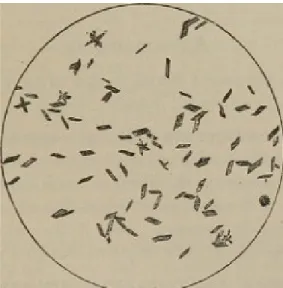

b) Test Teichman (Tes kristal haemin)4

Pertama kali dilakukan oleh Teicmann (1853). Test diawali dengan memanaskan darah yang kering dengan asam asetat glacial dan chloride untuk membentuk derivate hematin. Kristal yang terbentuk kemudian diamati di bawah mikroskop, biasanya Kristal muncul dalam bentuk belah-belah ketupat dan berwarna coklat. Cara pemeriksaan: Seujung jarum bercak kering diletakkan pada kaca obyek tambahkan 1 butir kristal NaCL dan 1 tetes asam asetat glacial, tutup dengan kaca penutup dan dipanaskan. Hasil positif dinyatakan dengan tampaknya Kristal hemin HCL yang berbentuk batang berwarna coklat yang terlihat dengan mikroskopik. Kesulitan metode ini adalah untuk mengontrol panas dari sampel karena pemanasan yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat menyebabkan kerusakan pada sampel.

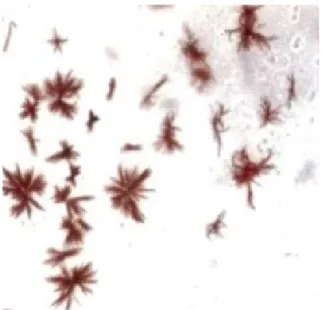

Gambar 2.3. Gambaran Mikroskopis Hasil Positif Tes Teichman b. Test Takayama (Tes kristal B Hemokromogen)4

Gambar 2.4. Gambaran Mikroskopis Hasil Positif Tes Takayama

Apabila heme sudah dipanaskan dengan seksama dengan menggunakan pyridine dibawah kondisi basa dengan tambahan sedikit gula seperti glukosa, Kristal pyridine ferroprotoporphyrin atau hemokromogen akan terbentuk. Tempatkan sejumlah kecil sampel yang berasal dari bercak pada gelas objek dan biarkan reagen takayama mengalir dan bercampur dengan sampel. Setelah fase dipanaskan, lihat di bawah mikroskop. Hasil positif dinyatakan dengan tampaknya kristal halus berwarna merah jambu yang terlihat dengan mikroskopik.Kelebihan metode ini adalah test dapat dilakukan dan efektif dilakukan pada sampel atau bercak yang sudah lama dan juga dapat memunculkan noda darah yang menempel pada baju. Selain itu test ini juga memunculkan hasil positif pada sampel yang mempunyai hasil negative pada test Teichmann. (1)

c. Pemeriksaan Wagenaar4

Seujung jarum bercak kering diletakkan pada kaca obyek, letakkan juga sebutir pasir, lalu tutup dengan kaca penutup sehingga antara kaca obyek dan kaca penutup terdapat celah untuk penguapan zat. Kemudian pada satu sisi diteteskan aseton dan pada sisi lain di tetes kan HCL encer, kemudian dipanaskan. Hasil positif bila terlihat Kristal aseton hemin berbentuk batang berwarna coklat. Hasil negative selain menyatakan bahwa bercak tersebut bukan bercak darah, juga dapat dijumpai pada pemeriksaan terhadap bercak darah yang struktur kimiawinya telah rusak, misalnya bercak darah yang sudah lama sekali, terbakar dan sebagainya.

2. Cara serologik5

Pemeriksaan serologik berguna untuk menentukan spesies dan golongan darah. Untuk itu dibutuhkan antisera terhadap protein manusia

(anti human globulin) serta terhadap protein hewan dan juga antisera terhadap golongan darah tertentu. Prinsip pemeriksaan adalah suatu reaksi antara antigen (bercak darah) dengan antibody (antiserum) yang dapat merupakan reaksi presipitasi atau reaksi aglutinasi.

a. Test Presipitin Cincin

Test Presipitin Cincin menggunakan metode pemusingan sederhana antara dua cairan didalam tube. Dua cairan tersebut adalah antiserum dan ekstrak dari bercak darah yang diminta untuk diperiksa.Cara pemeriksaan: Antiserum ditempatkan pada tabung kecil dan sebagian kecil ekstrak bercak darah ditempatkan secara hati-hati pada bagian tepi antiserum. Biarkan pada temperatur ruang kurang lebih 1,5 jam. Pemisahan antara antigen dan antibody akan mulai berdifusi ke lapisan lain pada perbatasan kedua cairan. Akan terdapat lapisan tipis endapan atau precipitate pada bagian antara dua larutan. Pada kasus bercak darah yang bukan dari manusia maka tidak akan muncul reaksi apapun.

b. Reaksi presipitasi dalam agar

Gelas obyek dibersihkan dengan spiritus sampai bebas lemak, dilapisi dengan selapis tipis agar buffer. Setelah agak mengeras, dibuat lubang pada agar dengan diameter kurang lebih 2 mm, yang dikelilingi oleh lubang-lubang sejenis. Masukkan serum anti-globulin manusia ke lubang di tengah dan ekstrak darah dengan berbagai derajat pengenceran di lubang-lubang sekitarnya. Letakkan gelas obyek ini dalam ruang lembab (moist chamber) pada temperature ruang selama satu malam. Hasil positif memberikan presipitum jernih pada perbatasan lubang tengah dan lubang tepi.

3. Pemeriksaan Mikroskopik4

Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat morfologi sel darah merah. Cara pemeriksaan: darah yang masih basah atau baru mengering ditaruh pada kaca obyek kemudian ditambahkan 1 tetes larutan garam faal, dan ditutup dengan kaca penutup, lihat dibawah mikroskop. Cara lain, dengan membuat sediaan apus dengan pewarnaan Wright atau Giemsa. Pemeriksaan mikroskopik kedua sediaan tersebut hanya dapat menentukan kelas dan bukan spesies darah tersebut. Kelas mamalia mempunyai sel darah merah berbentuk cakram dan tidak berinti, sedangkan kelas lainnya berbentuk oval atau elips dan tidak berinti Bila terlihat adanya drum stick dalam jumlah lebih dari 0,05%, dapat dipastikan bahwa darah tersebut berasal dari seorang wanita. Kelebihan dari pemeriksaan mikroskopik adalah dapat terlihatnya sel–sel leukosit berinti banyak. Dapat terlihat adanya drum stick pada pemeriksaan darah seorang wanita.

Setelah melakukan prosedur-prosedur di atas, lalu akan dilakukan penentuan golongan darah metode absorpsi elusi dengan prosedur:

metil alkohol selama 15 menit

2. Benang diangkat, dibiarkan mengeribg, kemudian diuraikan menjadi serat-serat halus menggunakan sebuah jarum

3. Lakukan juga terhadao benang yang tidak mengandung bercak darah sebagai kontrol negatif

4. Masukan srat benang ke dalam 2 tabung reaksi

5. Tetskan serum anti A ke dalam tabung pertama dan serum anti B kedalam tabung kedua HINGGA serabut benang tersebut terendam seluruhnya 6. Simpan tabung-tabung tersebut ke dalam lemari pendingin bersuhu 4 ˚ c

selama 1 tahun

7. Cuci dengan larutan garam faal dingin 4˚ c sebanyak5−6kali

8. Tambahkan 2 tetes suspensi 2% sel indikator (sel darah merah golongan A pada tabung pertama dan B pada tabung ke dua

9. Putar dengan kecepatan 1000 RPM selama 1 menit

10. Bila tidak terjadi aglutinasi cuci sekali lagi dan kemudian ntambahkan 1-2 tetes larutan garam faal dingin panaskan pada suhu 56 ˚ c selama 10 menit pada kecepatan 1000 PM.

1.2.1.1.2. Saliva5

Saliva merupakan cairan yang sangat penting di rongga mulut yang dihasilkan oleh kelenjar saliva mayor dan minor. Pemeriksaan dengan saliva dapat menjadi alat yang berguna dalam berbagai jenis kasus kriminal, meskipun pemeriksaan saliva tidak diminta sesering pemeriksaan untuk air mani atau darah. Pemeriksaan saliva masih memiliki banyak keterbatasan, saat ini metode yang paling banyak digunakan di labolatorium forensik untuk pemeriksaan saliva adalah deteksi amylase yaitu enzim yang ditemukan di air liur. Analisis saliva dapat digunakan untuk beberapa kasus misalnya:

Cara Pengambilan Sampel a) Bekas gigitan

Metode: Double swabbing.

Alat Dan Bahan : Dua cotton bud steril dan 3 ml air salin. Prosedur:

1. Basahi satu ujung cotton bud dengan air

2. Aplikasikan ujung cotton bud ini ke daerah dimana terdapat saliva dengan gerakan memutar dan tekanan ringan

3. Biarkan cotton bud pertama ini mengering di lingkungan bebas kontaminasi

4. Segera setelah swab pertama diambil, aplikasikan ujung cotton bud kedua yang kering ke daerah bekas saliva yang sudah dibasahi oleh cotton bud pertama. Gunakan gerakan memutar dan tekanan ringan 5. Biarkan cotton bud kedua ini mengering di lingkungan bebas

6. Setelah kering, kedua cotton bud dimasukkan ke satu tempat, ditutup dan ditandai

7. Sampel bisa dikirim ke laboratorium untuk diuji b) Bercak Air Liur

Prosedur pengambilan sample saliva dari air liur yang telah mengering sebagai berikut:

1. Ambil sepotong bahan dari benda yang terkena noda air liur, lalu simpan di dalam tabung tes

2. Masukkan 3-4 ml air salin, lalu rendam selama kurang lebih 12 jam. Lalu beri label sebagai 'Extract'.

3. Dari ekstrak, 0,5 ml diambil lalu disimpan dalam tabung reaksi yang lain dan sisanya 3,5 ml disimpan dalam inkubator di 37oC selama setengah jam.

4. Setelah keluar dari incubator, 0,5 ml ekstrak ditambahkan

5. Lalu tambahkan 0,75 ml asam sulfat (H2SO4) dan 0,25 ml natrium tungstat

6. Larutan ini disentrifus selama 10 menit.

7. Lalu 2 ml tembaga sulfat (CuSO4) basa ditambahkan

8. Larutan ini disimpan selama 10 menit dalam air mandi mendidih. 9. Larutan siap untuk di periksa

c) Mukosa Oral

Metode: Buccal Swab.

Alat dan bahan: Cotton bud steril. Prosedur:

1. Aplikasikan ujung cotton bud dengan di daerah mukosa 10 kali, dengan sedikit memutar ujung cotton bud setiap kali melakukan swab 2. Ulangi langkahnya dari awal pada mukosa bukal di kontralateral 3. Biarkan kedua swab mengering di lingkungan bebas kontaminasi

selama paling tidak 30 menit

4. Masukkan kedua swab di pembungkus, kemudian masukkan ke container yang sejuk, kering, bebas sinar UV.

5. Sampel siap dikirim ke laboratorium Pendeteksian Golongan Darah

1. Golongan Sekretor dan Non-sekretor

Individu yang termasuk golongan sekretor adalah individu yang memiliki gen SeSe atau Sese, dimana mereka dapat mensekresikan antigen golongan darahnya pada sekresi dan cairan tubuhnya selain pada sel darah merah. Individu sekretor mensekresikan substansi antigen yang identik secara imunologik dengan substansi pada eritrositnya. Sedangkan golongan non sekretor yang memiliki genotip sese, hanya mensekresikan

tubuhnya sehingga cairan tubuhnya tidak mengandung antigen tersebut. Hal ini diketahui dari penelitian Yamakami pada tahun 1926 yang menemukan adanya antigen A dan B pada saliva, lalu pada tahun 1930, Lehrs dan Putkonen menyatakan bahwa karakter tersebut bersifat dimorphic dengan ditemukannya golongan non-sekretor yang tak memiliki antigen pada salivanya, selain golongan sekretor. Beberapa ahli kemudian menemukan bahwa substansi antigen golongan darah tersebut tidak hanya terdapat pada sel darah merah, tapi tersebar secara meluas pada seluruh tubuh manusia, baik pada jaringan lunak maupun keras. Selain itu substansi A, B, dan H juga terdapat sebagai mukopolisakarida dalam sekresi kelenjar seperti saliva, keringat, dan cairan lambung.

Pada akhirnya diketahui bahwa sekresi mukopolisakarida ini dikontrol oleh gen Se dan se, dimana Se dominan terhadap se. Pada individu sekretor, penentuan golongan darah selain dapat dilakukan menggunakan sampel darahnya, juga dapat dilakukan menggunakan sampel cairan tubuh seperti saliva, dimana antigen pada cairan tubuhnya biasanya terdapat dalam bentuk larut (soluble form glycoprotein). Sedangkan pada individu non-sekretor, penentuan golongan darahnya hanya dapat dilakukan dengan prosedur konvensional menggunakan sel darah merahnya.

2. Penentuan Status Sekretor

Untuk mengetahui apakah seseorang itu bersifat sekretor atau nonsekretor dapat ditentukan dengan tes penentuan status sekretor (secretory test). Pada tes ini prinsip yang digunakan adalah Aglutinasi-inhibisi, yang prosesnya terdiri dari 2 tahap, yaitu:

a) Penetralan antibodi

Pada tahap ini saliva dicampur dengan antiserum komersial (Anti-A atau Anti-B) yang telah dilarutkan dengan aquades sehingga titer antibodinya akan mendekati level antigen di dalam saliva, kemudian biarkan untuk beberapa waktu agar keduanya bereaksi. Jika subyeknya sekretor maka antigen golongan darah yang larut dalam saliva akan bereaksi dengan dan menetralkan antibodi dalam antiserum.

b) Aglutinasi-inhibisi

Pada tahap selanjutnya ditambahkan sel darah merah sesuai dengan golongan darah yang akan dites ke dalam campuran tersebut. Jika subyeknya sekretor, maka tidak terjadi aglutinasi sebab tidak ada lagi antibodi yang tersisa untuk menggumpalkan sel darah merah, karena sebelumnya telah bereaksi dengan antigen golongan darah di dalam saliva. Reaksi yang menunjukkan aglutinasi negatif ini diinterpretasikan status sekretornya positif. Namun jika subyeknya non-sekretor, maka tidak ada antigen golongan darah di dalam saliva sehingga antibodi di dalam antiserum tidak akan dinetralkan dan

akan bebas bereaksi dengan sel darah merah yang ditambahkan. Reaksi aglutinasi positif menunjukkan hasil tes status sekretor yang negatif.

3. Metode Pendeteksian Golongan Darah Menggunakan Saliva

Pendeteksian golongan darah melalui material selain darah dapat dilakukan dengan cara tidak langsung, yaitu dengan metode absorpsi-inhibisi (untuk cairan tubuh, misal : saliva, semen, dan sebagainya), absorpsi-elusi (untuk bahan padat, misal : tulang, rambut, gigi, dan sebagainya), dan absorpsi campuran (untuk bahan padat).

Pendeteksian golongan darah dengan cara aglutinasi langsung tidak mungkin dilakukan untuk deteksi antigen dalam cairan tubuh seperti pada saliva. Hal ini dikarenakan antigen/substansi golongan darah dalam cairan tubuh terdapat dalam bentuk yang larut (soluble form). Metode yang digunakan untuk pemeriksaan golongan darah melalui saliva adalah metode absorpsi-inhibisi, yaitu bila terdapat suatu bahan yang mengandung antigen yang sesuai dengan antiserum yang ditambahkan maka akan terjadi proses absorpsi yang spesifik. Proses absorpsi ini akan mengakibatkan titer antiserum berkurang (inhibisi). Sehingga jika kemudian ditambahkan sel darah merah yang sesuai kepada antiserum yang telah terikat dengan antigen dalam bahan, maka tidak akan ditemukan aglutinasi karena antiserum telah berikatan dengan antigen dalam bahan sehingga tidak dapat lagi berikatan dengan antigen pada dinding sel darah merah. Inhibisi aktifitas antiserum ini ditentukan dengan membandingkannya dengan titer antiserum mula-mula.

Pemeriksaan golongan darah mempunyai berbagai manfaat dan mempersingkat waktu dalam identifikasi. Golongan darah penting untuk diketahui dalam hal kepentingan transfusi, donor yang tepat serta identifikasi pada kasus kedokteran forensik seperti identifikasi pada beberapa kasus criminal

1.2.1.1.3. Pulpa5,6

Identifikasi golongan darah dapat dilakukan melalui sediaan yang diambil dari bagian tubuh di antaranya akar rambut, tulang, jaringat ikat, kuku, saliva, dan cairan darah itu sendiri. Dalam ilmu kedokteran gigi forensik, identifikasi golongan darah dapat diketahui dari analisa jaringan pulpa gigi. Analisa gololngan darah dari pulpa gigi merupakan identifikasi golongan darah untuk pelaku maupun korban dilakukan dengan cara absorpsi elusi. Analisa laboratories dengan metode absorpsi elusi dari jaringan pulpa gigi dibuat sebagai berikut:

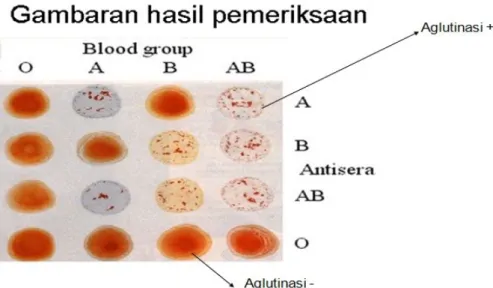

Gambar 2.5. Aglutinasi melalui Sampel Pulpa 1. Gigi yang masih terdapat dijadikan bahan

2. Gigi tersebut dihancurkan dalam lubang besi sampai menjadi bubuk

3. Gigi tersebut lalu dimasukkan ke dalam tiga buah tabung yang masing-masing-masing-masing berisi antiserum A, antiserum B, dan antiserum D. 4. Ketiga tabung tersebut lalu disimpan di dalam lemari pendingin suhu 5

derajat Celcius selama 24 jam

5. Isi tabung dengan saline solution sebanyak 7% 6. Larutan saline dibuang, tetapi endapan jangan

7. Teteskan 2 tetes aquades pada masing-masing-masing-masing tabung 8. Panaskan tabung pada suhu 56 derajat Celcius selama 12 menit 9. Tabung tersebut kemudian diangkat dalam tungku pemanas

10. Kemudian di dalam tabung tersebut diteteskan sel indikator A,B,D dengan konsentrasi 3%

11. Ketiga tabung tersebut disentrifus dengan alat pemutar agar terjadi aglutinasi

12. Perhatikan tabung yang mengalami aglutinasi

Gambar 2.6. Interpretasi Hasil Pemeriksaan Golongan Darah Keterangan:

1. Pada golongan darah A terdapat aglutinasi pada tetesan darah yang diberi reagen anti A .

2. Pada golongan darah B terdapat aglutinasi pada tetesan darah yang diberi reagen anti B.

3. Pada golongan darah AB terdapat aglutinasi pada tetesan kedua darah tersebut.

4. Pada golongan darah O tidak terdapat aglutinasi pada kedua darah tersebut.

Aglutinasi merupakan salah satu cara dimana antibodi menandai antigen untuk dihancurkan. Apabila di dalam sel darah seseorang tidak terdaat aglutinogen A maka dalam plasma akan terbentuk antibodi yang disebut aglutinin A (anti A). Apabila dalam sel darah merah tidak terdapat aglutinogen B maka dalam plasma darah terdapat anti B. Berarti golongan darah AB yang memiliki aglutinogen A dan B tidak memiliki agluitin.

Genotip Golongan darah Aglutinogen Aglutinin

OO O - Anti A dan B

OA / AA A A Anti B

OB / BB B B Anti A

AB AB A dan B

-Tabel 2.2. Golongan Darah

2.2.1.3. Pencatatan pada Antemortem dan

dari pakaian atau aksesoris yang terakhir kali dikenakan, barang bawaan, tanda lahir, tato, bekas luka, cacat tubuh, foto diri, berat dan tinggi badan, serta sampel DNA.data-data ini biasanya didapatkan dari keluarga, ataupun dari instansi di mana korban pernah berhubungan semasa hidup. Misalnya pihak keluarga memberikan data fisik korban, menyebutkan umur, warna kulit, ciri fisik seperti sidik jari, tanda lahir atau susunan gigi berdasarkan data dari dokter gigi jika yang bersangkutan pernah melakukan pemeriksaan gigi.

Data postmortem adalah data-data fisik yang diperoleh melalui personal identification setelah korban meninggal. Seperti sidik jari, golongan darah, konstruksi gigi dan foto diri korban pada saat ditemukan lengkap dengan barang-barang yang melekat di tubuhnya dan sekitarnya, bahkan termasuk isi kantong pakaiannya.Selain foto diri yang detail, juga ada foto rontgen. Ini untuk mengetahui apakah ada ciri khusus berupa pen penyambung tulang serta susunan gigi geligi korban. Ciri fisik yang spesifik akan sangat membantu identifikasi korban.

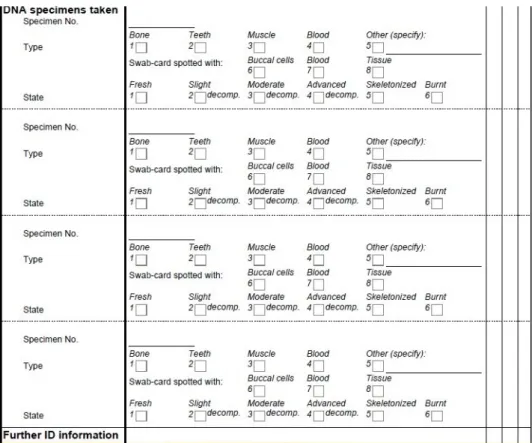

Di dalam sejarah perkembangan teknologi biologi, DNA menjadi data super penting. Ini merupakan asam nukleat yang menyimpan informasi genetika dan menentukan jenis rambut, warna kulit bahkan sifat-sifat khusus dari manusia. Data DNA umumnya terletak di dalam inti sel korban ini akan dibandingkan dengan data DNA kerabat. Peluang mendapat kecocokan akan lebih besar bila contoh DNA korban dibandingkan dengan contoh DNA yang diambil dari ibunda atau anak kandung korban. Selain DNA dan susunan gigi, sidik jari merupakan data primer lainnya untuk mengidentifikasi seseorang. Profil sidik jari itu akan 'terekam' saat membuat KTP, paspor, mendapatkan SIM, SKKB atau lainnya yang melibatkan otoritas kepolisian. Data yang terekam dari sidik jari itu kemudian dicocokkan dengan data-data sekunder berupa visual, foto, properti jenazah, tinggi badan atau ras. Di luar itu semua, masih ada lagi manifes penumpang berisi nama dan nomor tempat duduk dalam pesawat yang bisa sedikit banyak membantu identifikasi. Tim forensik dari DVI akan menentukan apakah temuan postmortem sesuai dengan data antemortem atau data dari sidik jari jasad bersangkutan. Apabila data yang dibandingkan ternyata tidak cocok maka identifikasi dianggap negatif dan data postmortem jenazah tetap disimpan sampai ditemukan data antemortem yang sesuai. Sebaliknya, bila data yang dibandingkan terbukti cocok maka dikatakan identifikasi positif dan selanjutnya jenazah diserahkan kepada pihak keluarga atau ahli waris untuk segera dimakamkan. Dalam pencatatan data post mortem ada form yang diisi oleh ahli DNA , sebelum melakukan test biasanya dilakukan pengambilan sampel. Pada skenario mengacu kepada dua sampel yaitu saliva dan darah , berikut merupakan contoh data post mortem pada pemeriksaan data post mortem

Gambar 2.7. Profil DNA Post Mortem pada Formulir E4

Dari data di atas terdapat empat specimen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan , tujuan agar mencapai akurasi yang diharapkan oleh tim dvi , pada kesempatan kita menggunakan sampel darah dan saliva , adapun syarat yang harus dipenuhi ketika mengambil sampel.

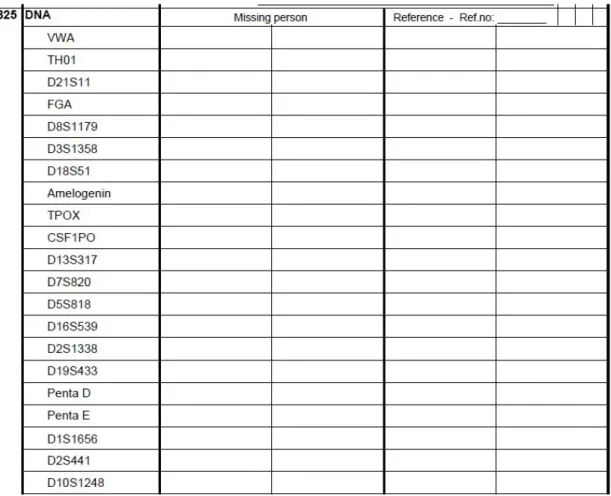

Setelah memiliki data post mortem pada primary identifiers, tim DVI melanjutkan pemeriksaan selanjutnya dengan mengisi form berwarna kuning yang biasanya dikenal sebagai data ante mortem , berikut adalah contoh dari data ante mortem.

Data yang tertera di bawah ini merupakan data ante mortem yang diisi dengan cara interview dengan keluarga korban, dalam mengetahui kecocokan korban dengan keluarga biasanya keluarga yang bersangkutan ikut berperan dalam pengecekan DNA, yang bertujuan untuk membandingkan DNA korban dengan pihak keluarga, membandingkan data postmortem korban dengan data antemortem korban. apabila cocok maka korban dikembalikan kepada pihak keluarga melalui jalur hukum yang sudah ditetapkan.

Gambar 2.8. Profil DNA Ante Mortem pada Formulir E4 2.2.2. DNA

Perkembangan tes DNA bermula ketika penemuan tentang bersatunya ovum dan sperma untuk dapat terjadinya embrio dan individu baru yang dikemukakan oleh sarjana Belanda Regnier de Graaf pada tahun 1672. Pada tahun 1869 seorang ahli ilmu kimia Jerman bernama Friedrich Miescher menemukan zat fosfor yang sangat tinggi pada nukleus sel selain dari protein, karbohidrat, lemak dan asam yang selanjutnya disebut asam nukleat. L. Spallanzani kemudian pada Tahun 1785, melakukan penemuan yaitu tidak akan terjadi pembuahan dan pertumbuhan embrio pada katak jika cairan mani yang telah disaring spermanya dicampur dengan telur betina jenis yang sama.

Pada tahun 1872 Miescher kemudian menemukan asam nukleat pertamanya dari sperma ikan paus dan inti-inti sel dalam nanah. Pada Tahun 1875 O. hertwig menemukan bahwa inti ovum bersatu dengan inti sperma dan disebut gamet dan pada tahun 1883 E.van Beneden menemukan dua helai benang pada gamet dan empat helai benang pada zigotnya. Pada tahun 1888 W.Walder menemukan benang inti pada zigot tersebut dan disebut kromosom. Pada tahun 1930 ilmuwan J. Belling

menemukan metode teknis mikroskop yang mempermudah pengamatan kromosom serta dengan reaksi Fuelgen kemudian diketahui bahwa DNA berada di dalam kromosom.82 Pada tahun 1953, James Watson dan Francis Crick mendefinisikan DNA sebagai polimer yang terdiri dari 4 basa dari asam nukleat, dua dari kelompok Purin: Adenin dan Guanin dan dua lainnya dari kelompok Pirimidin : Sitosin dan Timin. Keempat nukleobasa tersebut terhubung dengan glukosa fosfat.

Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin menemukan bahwa molekul DNA berbentuk heliks yang berputar setiap 3,4 nm, sedangkan jarak antar molekul nukleobasa adalah 0,34 nm, hingga dapat ditentukan bahwa terdapat 10 molekul nukleobasa pada setiap putaran DNA. Setelah diketahui bahwa diameter heliks DNA sekitar 2 nm, baru diketahui bahwa DNA terdiri bukan dari 1 rantai, melainkan 2 rantai heliks. Crick, Watson, dan Wilkins mendapatkan hadiah Nobel Kedokteran pada 1962 atas penemuan ini. Franklin, karena sudah wafat pada waktu itu, tidak dapat dianugerahi hadiah ini.

Pada tahun 1984 genetikawan Inggris Alec Jeffreys menemukan DNA Profiling/Pemrofilan DNA dan untuk pertama kalinya digunakan untuk mendakwa Colin Pitchfork pada 1988 dalam kasus pembunuhan Enderby di Leicester, Inggris. Sejak saat itu, perkembangan tes DNA telah merevolusi hampir segala bidang di ilmu kedokteran. 84 Dewasa ini, ratusan produk dan teknologi telah diproduksi oleh penemuan DNA ini, salah satunya adalah untuk kepentingan forensik.

Dalam lingkup dunia forensik, tindak pidana yang identik dengan kekerasan, darah atau sebagian kecil dari jaringan otot bisa saja tertinggal di tempat kejadian perkara atau di atas baju atau di barang-barang lainnya dari milik korban atau tersangka. Jika terjadi tindak pidana pemerkosaan, maka sejumlah kecil dari semen/cairan sperma dapat ditemukan pada tubuh korban. Jika terdapat jaringan otot dan semen yang cukup, laboratorium forensik dapat melakukan tes untuk menyimpulkan golongan atau bagian jaringan otot. Tes DNA dapat mengidentifikasi kesalahan seseorang dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi,dikarenakan dasar sekuens DNA setiap individu itu unik. Pada penerapan forensik ini,teknologi DNA yang digunakan adalah analisis RFLP. Hasil daripada analisis tersebut yaitu potongan fragmentasi yang dipisahkan dengan electrophoresis. Metode ini digunakan untuk membandingkan sampel DNA dari tersangka (tersangka tindak pidana pembunuhan contohnya), korban, dan sejumlah kecil semen, darah atau jaringan otot lainnya yang ditemukan pada tempat kejadian perkara

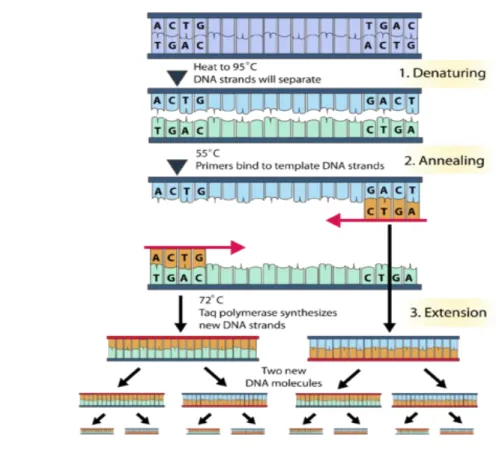

Polymerase chain reaction (PCR) digunakan untuk membuat jutaan kopi DNA dari sampel biologis. Amplifikasi DNA dengan menggunakan PCR menyebabkan analisis. DNA pada sampel biologis hanya membutuhkan sedikit sampel dan dapat diperoleh dari sampel yang halus seperti rambut. Kemampuan PCR untuk mengamplifikasi sejumlah kecil DNA memungkinkan untuk menganalisa sampel yang sudah terdegradasi sekalipun. Namun, tetap saja harus dicegah kontaminasi dengan materi biologis yang lain selama melakukan identifikasi, koleksi dan menyiapkan sampelnya. Prinsip kerja dari PCR adalah menggandakan segmen DNA tertentu dengan memanfaatkan enzim sebagai penginisiasi replikasi. Komponen – komponen reaction mixture PCR yaitu DNA template, primer, DNA polimerase, buffer / dapar, dan dNTPS. Pertama, DNA template. Fungsi DNA template di dalam proses PCR adalah sebagai cetakan untuk pembentukan molekul DNA baru yang sama. DNA template ini dapat berupa DNA kromosom, DNA plasmid ataupun fragmen DNA apapun asalkan di dalam DNA template tersebut mengandung fragmen DNA target yang dituju. Penyiapan DNA templat untuk proses PCR dapat dilakukan dengan menggunakan metode lisis sel ataupun dengan cara melakukan isolasi DNA kromosom atau DNA plasmid dengan menggunakan metode standar (DNA yang dipakai dalam praktikum Polymerase Chain Reaction (PCR) yang dilakukan oleh praktikan yaitu DNA kromosom larva udang yang diisolasi menggunakan teknik Wizard Genomic DNA Purification Kit. Kedua, primer yaitu suatu polimer asam nukleat pendek (oligonukleotida) yang mempunyai urutan nukleotida yang komplementer dengan urutan nukleotida DNA templat, dNTPs (Deoxynucleotide triphosphates), buffer PCR, dan enzim DNA polimerase (Reece 2004: 153).Primer berfungsi sebagai pembatas fragmen DNA target yang akan diamplifikasi dan sekaligus menyediakan gugus hidroksi (-OH) pada ujung 3’ yang diperlukan untuk proses eksistensi DNA. Pemilihan primer yang tidak sesuai dapat menyebabkan tidak terjadinya reaksi polimerasi antara gen target dengan primer

Gambar 2.9. Mesin PCR

. Terdapat dua dua jenis primer dalam suatu reaksi PCR yaitu

primerreverse dan forward yang bekerja pada dua untai berbeda

(sense dan antisense) dalam satu DNA. Syarat – syarat primer meliputi panjang primer, kandungan GC, dan melting temperature. Panjang primer berkisar antara 18 – 30 basa. Primer dengan panjang kurang dari 18 basa akan menjadikan spesifisitas primer rendah sehingga memungkinkan terjadinya mispriming. Kandungan GC yang ideal dalam primer adalah sekitar 50%. Melting temperatur (Tm) adalah temperatur di mana 50 % untai ganda DNA terpisah. Pemilihan Tm suatu primer sangat penting karena Tmprimer akan berpengaruh di dalam pemilihan suhu annealing proses PCR. Suhu optimalnya berkisar antara 50 0C sampai 60 0C. Selain itu, juga tidak boleh terjadi self dimmer, pairdimmer,

atau hairpin. Ketiga, polimerase DNA merupakan enzim yang stabil dalam

pemanasan. Umumnya digunakan enzim Taq DNA polimerase (Taq = Thermus

aquaticus). Enzim ini tetap stabil mengamplifikasi DNA walaupun amplifikasi berjalan pada suhu mendekati titik didih air. Polimerase DNA berfungsi sebagai katalis untuk reaksi polimerisasi DNA. Pada proses PCR enzim ini juga diperlukan untuk tahap ekstensi DNA. Keempat, buffer yaitu untuk menjaga

keseimbangan pH medium. Umumnya buffer PCR mengandung senyawa MgCl2.

MgCl2 bertindak sebagai kofaktor yang berfungsi menstimulasi aktivitas DNA

polimerase. MgCl2 tersebut juga akan meningkatkan interaksi primer dengan

templat yang membentuk komplek larut dengan dNTP Kelima, dNTPs

merupakan suatu campuran yang terdiri atas dATP (deoksiadenosin trifosfat), dTTP (deoksitimidin trifosfat), dCTP (deoksisitidin trifosfat) dan dGTP (deoksiguanosin trifosfat). dNTPs bertindak sebagai building block DNA yang diperlukan dalam proses ekstensi DNA. dNTP akan menempel pada gugus –OH pada ujung 3’ dari primer membentuk untai baru yang komplementer dengan untai DNA template. Siklus PCR meliputi tiga tahap yaitu denaturasi,

a) Denaturasi

Pada tahap ini jika larutan DNA dipanaskan, maka energi termal akan memecahkan ikatan hidrogen dan ikatan lain yang menentukan kestabilan heliks ganda, akibatnya kedua untai akan memisah atau mengalami denaturasi. Molekul DNA heliks tunggal dari proses denaturasi cukup stabil. Jika suhu diturunkan, molekul tersebut biasanya tidak mengalami renaturasi menjadi molekul DNA heliks ganda asal tetapi membentuk pola kusut, namun untai yang saling komplemen dapat mengalami renaturasi secara perlahan-lahan. Sifat ini menjadi dasar teknik hibridisasi asam nukleat

a) Annealing

Tahap ini merupakan proses penempelan primer. Tahap annealing primer merupakan tahap yang penting dalam PCR karena jika terdapat sedikit saja kesalahan pada tahap ini maka akan mempengaruhi kemurnian dan hasil akhir produk DNA yang diinginkan. Faktor yang mempengaruhi tahap ini antara lain suhu annealing dan primer. Annealing umumnya berlangsung pada suhu 54 °C. Secara umum suhu annealing yang digunakan yaitu 54 0C. Pemilihan suhu annealingberkaitan dengan Tm primer yang digunakan untuk proses PCR. Suhu annealing yang digunakan dapat dihitung berdasarkan (Tm – 5) 0C sampai dengan (Tm + 5) 0C. Secara teoritis Tm primer dapat dihitung dengan menggunakan rumus [2(A+T) + 4(C+G)]

b) Elongasi

Setelah primer menempel pada untai DNA target, enzim DNA polimerase akan memanjangkan sekaligus membentuk DNA yang baru dari gabungan antara primer, DNA cetakan, dan nukleotida. Jika dilakukan pengulangan terhadap ketiga tahapan tersebut, maka untai DNA yang baru dibentuk akan kembali mengalami proses denaturasi, penempelan, dan pemanjangan untai DNA menjadi untai DNA yang baru. Pengulangan proses PCR akan menghasilkan amplifikasi DNA cetakan baru secara eksponensial.

Gambar 2.10. Siklus dalam PCR

Selama satu siklus yang terdiri dari tiga fase tersebut, suhu pada mesin PCR akan di kontrol oleh Thermal Cycler. ThermalCycler merupakan suatu alat yang dapat mengatur suhu sesuai dengan urutan dan waktu yang diinginkan. Saat melakukan metode PCR harus dilakukan kontrol positif yang diperlukan untuk mengetahui reaksi PCR berjalan baik atau tidak. Selain itu, juga harus dilakukan kontrol negatif untuk mencegah kontaminasi pada PCR Teknik PCR memiliki beberapa kelebihan, yaitu reaksi sangat spesifik dan akurat, mudah dilakukan secara otomatis dan waktu relatif lebih cepat dari teknik lain. Kekurangan dari PCR adalah biaya relatif mahal, rentan terkontaminasi, dan tidak dapat mengekspresikan mutasi. Saat ini PCR sudah digunakan secara luas untuk berbagai macam kebutuhan, di antaranya solasi DNA, DNA sequencing, forensik, dan diagnose penyakit.

2.2.2.1.1.1. RFLP (Restriction fragment length polymorphism)9

RFLP adalah salah satu aplikasi analisis DNA asli pada penelitian forensik. Dengan perkembangan dan adanya teknik analisis DNA yang lebih baru dan lebih efisien, RFLP tidak lagi digunakan karena membutuhkan sampel DNA yang relatif banyak. Selain itu sampel yang bisanya diperoleh juga biasanya sudah terdegradasi oleh faktor lingkungan, seperti kotoran atau jamur, tidak dapat digunakan untuk RFLP. RFLP merupakan teknik sidik DNA berdasarkan deteksi

sampel yang kemudian dipotong dengan enzim khusus restriction endonuclease. Enzim ini memotong DNA pada pola sekuen tertentu yang disebut restriction endonuclease recognition site (sisi yang dikenali oleh enzim restriksi). Ada atau tidaknya sisi yang dikenali ini di dalam sampel DNA menghasilkan fragmen DNA dengan panjang yang bervariasi. Selanjutnya potongan fragmen tersebut akan dipisahkan dengan elektroforesis pada gel agarose 0,5%. Fragmen DNA kemudian dipindahkan dan difiksasi pada pada membran nilon dan dihibridisasi spesifik dengan pelacak (probe) DNA berlabel radioaktif yang akan berikatan dengan sekuen DNA komplementernya pada sampel. Metode ini akhirnya munculah pita-pita yang unik untuk setiap individu.

Gambar 2.11. PCR-RFLP dalam Elektroforesis

Hasil daripada metode ini yaitu potongan fragmentasi yang dipisahkan dengan electrophoresis. Metode ini digunakan untuk membandingkan sampel DNA dari tersangka (tersangka tindak pidana pembunuhan contohnya), korban, dan sejumlah kecil semen, darah atau jaringan otot lainnya yang ditemukan pada tempat kejadian perkara. Dalam lingkup korban bencana metode ini digunakan untuk membandingkan sampel dna keluarga dan sampel dna korban atau perbandingan sampel dna korban ante mortem dan post mortem. Radioaktif tes menandai bagian yang menpunyai tanda tertentu RFLP. Bahkan sebagian kecil dari tanda RFLP dari seseorang individu dapat memberikan sebuah DNA fingerprint, atau desain spesifik dari bagian, yang digunakan untuk keperluan forensik, dimana kemungkinan dari 2 orang yang bukan kembar untuk memiliki sifat yang sama dari tanda RFLP adalah sangat kecil.

Gambar 2.12. Hasil Analisis STR

Tes DNA dilakukan dengan cara mengambil DNA dari kromosom sel tubuh (autosom) yang mengandung area STR (short tandem repeats), suatu area ini tidak memberi kode untuk melakukan sesuatu. STR inilah yang bersifat unik karena berbeda pada setiap orang. Perbedaannya terletak pada urutan pasang basa yang dihasilkan dan urutan pengulangan STR. Pola STR ini diwariskan dari orang tua.Aplikasi teknik ini misalnya pada tes DNA untuk paternalitas (pembuktian anak kandung) yaitu tes DNA untuk membuktikan apakah seorang anak benar-benar adalah anak kandung dari sepasang suami dan istri. Cara memeriksa tes DNA dilakukan dengan cara mengambil STR dari anak. Selanjutnya, di laboratorium akan dianalisa urutan untaian STR ini apakah urutannya sama dengan seseorang yang dijadikan pola dari seorang anak. Urutan tidak hanya satu-satunya karena pemeriksaan dilanjutkan dengan melihat nomor kromosom. Misalnya, hasil pemeriksaan seorang anak ditemukan bahwa pada kromosom nomor 3 memiliki urutan kode AGACT dengan pengulangan 2 kali. Bila ayah atau ibu yang mengaku orang tua kandungnya juga memiliki pengulangan sama pada nomor kromosom yang sama, maka dapat disimpulkan antara 2 orang itu memiliki hubungan keluarga. Seseorang dapat dikatakan memiliki hubungan darah jika memiliki urutan dan pengulangan setidaknya pada 16 STR yang sama dengan kelurga kandungnya, maka kedua orang yang dicek memiliki ikatan saudara kandung atau hubungan darah yang dekat. Jumlah ini cukup kecil dibandingkan dengan keseluruhan ikatan spiral DNA dalam tubuh kita yang berjumlah miliaran. Sementara itu, Federal Bureau of Investigation (FBI) menggunakan satu set dari 13 daerah STR khusus untuk CODIS. CODIS merupakan program software yang mengoperasikan database dari profil DNA local, daerah dan nasional dari tersangka, bukti tindak kriminalitas yang belum selesai kasusnya dan orang hilang. Kemungkinan bahwa dua individu mempunyai

2.2.2.2. Prosedur

Untuk melakukan proses amplifikasi dan analisis DNA, prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

A. Isolasi DNA

Gambar 2.13. Isolasi DNA Alat:

1. Centrifuge 2. Vacuum

3. Tabung ependorf 1,5 ml

4. Pipet - Box tempat menyimpan es 5. Tip 6. Pinset 7. Mikropipet Bahan : 1. Tris – HCl - Ethanol 70 % 2. EDTA 3. dH2O 4. NaCl 5. Nonidet P40 (NP40) 6. Kantung Plastik 7. SDS 8. Chloroform 9. Es 10. Ethanol absolute

11. RNAse free DNAse Cara Kerja:

1. Siapkan tabung ependorf 1,5 ml, darah sapi/domba dimasukkan dengan volume 500 μl.

2. Siapkan buffer pengekstrak DNA, larutan yang digunakan untuk ekstraksi DNA sel darah sapi adalah : Larutan I (10 mM Tris pH 7,6; 10 mM KCl; 10 mM MgCl2), Larutan II (10 mM Tris pH 7,6; 10 mM KCl; 10 mM MgCl2 + 0,5 M NaCl; 0,5% SDS; 2 mM EDTA), larutan Nonidet P40 (NP40)

3. Tambahkan 500 μl Larutan I ke dalam tabung ependorf yang telah terisi darah

4. Campurkan dengan cara dibolak-balik sampai campuran larutan tampak encer/jernih

5. Tambahkan larutan 12 μl NP 40 lalu balik-balik secara perlahan

6. Campurkan dengan cara dibolak-balik sampai homogen 7. Lakukan sentrifuse suspensi (point 6) pada kecepatan 2000

rpm, 10 menit, suhu 4ºC, lalu supernatant dibuang.

Gambar 2.14. Centrifuge

8. Tambahkan 200 μl larutan II, lalu campurkan hingga pellet larut

9. Tambahkan fenol 40 μl, dan lakukan vortex

10. Lakukan sentrifugasi selama 2 menit pada kecepatan 12.000 rpm

11. Ambil Supernatan

12. Tambahkan 20 μl chloroform, isoamil alcohol (24:1), lalu lakukan vortex

13. Lakukan sentrifugasi selama 2 menit pada kecepatan 12.000 rpm

ependorf baru

15. Tambahkan 40 μl chloroform, isoamil alcohol (24:1), lalu dilakukan vortex

16. Lakukan sentrifugasi selama 2 menit pada kecepatan 12.000 rpm

17. Ambil Supernatan

18. Tambahkan 2 volum ethanol absolute (96%) dingin, tabung dibolak-balik dengan hati-hati, benang-benang diamati (warna putih kekuningan)

19. Lakukan sentrifuse kembali selama 5 menit, kecepatan 12.000 rpm, suhu 4ºC, suoernatan dibuang (hati-hati jagnan sampai DNA ikut terbuang)

20. Cuci Pellet DNA dengan 100 μl ethanol 70%

21. Lakukan sentrifuse kembali selama 5 menit, kecepatan 12.000 rmp, suhu 4ºC, supernatant dibuang (hati-hati jangan sampai DNA ikut terbuang)

22. Keringkan Pellet DNA dengan vacuum/aspirator

23. Larutkan DNA dengan 25 μl TE (10 mM Tris-HCl pH 8,0 dan 1 mM NaEDTA pH 8,0)

24. Simpan DNA hasil isolasi pada suhu -20ºC Tahap Purifikasi B. Polymerase Chain Reaction (PCR)

Alat: 1. Mesin PCR 2. Vortex 3. Tabung eppendorf 4. Tube PCR - Mikropipet 5. Centrifuge 6. Tabung PCR 7. Tip Bahan: 1. dH2O 2. Mg²+ - 10 X buffer PCR 3. Agarose 4. dNTP

5. DNA Taq polymerase DNA template Cara Kerja:

1. Larutkan DNA genomic hasil isolasi sehinga didapatkan konsentrasi sebesar 10 ng/µl

2. Buat larutan PCR yang terdiri atas : a. 3 µl template DNA (10ng/µl) b. 2,5 µ 10X buffer PCR

c. 1 µl mixed dNTP

d. 0,5 µl masing-masing primer (5 µM) e. 0,1 µl DNA taq polymerase (5U/µl) f. 18 µl dH2O

3. Campurkan PCR mix solution menggunakan vortex 4. Spin PCR mix solution menggunakan centrifuge

5. Masukkan masing-masing tabung yang berisi larutan PCR ke dalam mesin PCR

6. Lakukan pengesetan program PCR

7. Setelah reaksi PCR selesai (± 3 jam), ambil tabung yang berisi larutan PCR dari dalam mesin PCR

8. Sampel hasil PCR dapat disimpan pada suhu 4ºC untuk disimpan atau dapat digunakan langsung.

C. Deteksi DNA Melalui Elektroforesis Alat: 1. Microwave 2. pH meter 3. Flask 4. Timbangan 5. Comb 6. Box plastik 7. Timbangan 8. Elektrophoresis apparatus 9. Spatula

10. Power suplly Mikropipet 11. Tray untuk mencetak gel 12. Tip

13. Spatula 14. Timer

15. Magnetic stirrer 16. Gelas ukur 1 liter 17. Gelas beaker 18. Tabung eppendorf Bahan:

1. 1X buffer TAE (Tris Base, Acetic Acid, EDTA) 2. Sampel DNA produk PCR

3. dH2O

4. Molekuler weigt maker 5. Tape

6. Agarose 7. Sucrose

8. Bromophenol blue 9. Ethidium Bromide

1. Menutup bagian samping tray dengan menggunakan karet penutup

2. Memanaskan gel agarose 0,8% dengan menggunakan microwaxe sampai mencair sempurna

3. Menunggu larutan agarose agak dingin

4. Menuangkan larutan agarose ke dalam tray, dan hindari gelembung udara 5. Memasukkan Comb ke dalam agarose

5. Setelah agarose menjadi gel dengan sempurna (paling cepat 15 menit), karet dan comb dilepas dengan hati-hati agar gel tidak patah. Gel agarose siap untuk digunakan untuk melakukan electrophoresis

6. Memasukkan gel agarose yang telah beku ke dalam electrophoresis apparatus

7. Memasukkan buffer electrophoresis (TBE 1X) ke dalam electrophoresis apparatus hingga gel terendam

8. Membuang gelembung udara dengan menggunakan mikropipet

9. Menambahkan 0,2 vol buffer loading ke dalam masing-masing sample DNA yang akan diuji

10. Dilakukan Votex dan spain dengan kecepatan maksimum 11. Loading dengan hati-hati setiap sample DNA ke dalam

well, hindari DNA sample keluar well

12. Selain itu loading juga control negative (larutan PCR tanpa sample DNA, kontrol positif (larutan PCR dengan sample DNA yang dapat teramplifikasi) dan moleculas weigt marker

13. Menyalakan power supply. Kondisi elektroforesis adalah 75 mA

14. Proses elektroforesis berlangsung selama ± 90 menit 15. Setelah proses elektroforesisi selesai, gel diangkat dari

apparatus

16. Gel direndam dalam larutan ethidium bromide pada plastic box

17. Meletakkan gel pada box shaker, diamkan 20 menit

18. Setelah selesai, keluarkan gel dari elektroforesis apparatus

19. Cuci gel dengan air selama 15 menit untuk menghilangkan kelebihan ethidium bromide pada gel 20. Gel siap diamati/ diambil fotonya.