PENGARUH UMUR CENDAWAN Beauveria bassiana

(BALSAMO) VUILLEMIN TERHADAP INFEKTIFITASNYA

PADA Cylas formicarius FABRICIUS

(COLEOPTERA: BRENTIDAE)

INDRI AHDIATY

DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

ABSTRAK

INDRI AHDIATY. Pengaruh Umur Cendawan Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin terhadap Infektivitasnya pada Cylas formicarius Fabricius (Coleoptera:

Brentidae). Dibimbing oleh TEGUH SANTOSO.

Cylas formicarius merupakan hama utama pada ubi jalar di Indonesia. Hama ini dapat dikendalikan dengan menggunakan cendawan entomopatogen Beauveria bassiana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari tingkat inefektifitas cendawan B. bassiana dengan umur yang berbeda terhadap hama C. formicarius. Konidia dari biakan cendawan berumur 13, 36 dan 48 hari disemprotkan kepada imago C. formicarius. Kerapatan 105, 106 dan 107 konidia/ml dari setiap umur biakan cendawan diaplikasikan kepada 15 ekor serangga per perlakuan dengan 4 ulangan. Mortalitas harian dicatat. Mortalitas kumulatif pada hari ke-10 setelah perlakuan tidak berbeda nyata di antara 3 kerapatan konidia, kecuali pada kultur umur 36 hari, yang mencapai 45% mortalitas pada kerapatan 107 konidia/ml. Dengan kerapatan konidia yang sama, baik kultur umur 13 dan 48 hari, menyebabkan mortalitas sebesar 35%. Rendahnya mortalitas diduga karena daya kecambah konidia yang rendah. Persentase daya kecambah yang didapatkan 25,7% (kultur 13 hari), 33,5% (kultur 36 hari) dan 48,6% (kultur 48 hari).

Kata kunci: Cylas formicarius, Beauveria bassiana, mortalitas, daya kecambah, infektivitas, konsentrasi

ABSTRACT

INDRI AHDIATY. Effect of Age Culture of Entomopathogenic Fungi Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin to The Infectivity against Cylas formicarius Fabricius (Coleoptera: Brentidae). Guided by TEGUH SANTOSO.

Cylas formicarius is a main pest of sweet potatoes in Indonesia. This pest can be managed by using entomopathogenic fungi Beauveria bassiana. The aims of the research were to study the level of infectivity of different ages of B. bassiana against C. formicarius. The conidia of fungal culture of 13, 36 and 48 days old were sprayed to the adult of C. formicarius. The conidial density of 105, 106 and 107 spores/ml of each culture were applied to 15 insects/batch with 4 replicates. Daily mortality was recorded. Cumulative mortality on 10 days post treatment were not different significantly between 3 conidial density, except the culture of 36 days old, wich reached 45% mortality by 107 conidial density/ml. Using the same conidial density, both 13 and 48 days old culture gave 35% mortality. The low mortality was thought to be under influence of the low germination rate of the conidia. The percentage of spore germination were 25,7% (13 days culture), 33,5% (36 days culture) and 48,6% (48 days culture).

Keyword: Beauveria bassiana, Cylas formicarius, mortality, germination, infectivity, concentration

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2013 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan

yang wajar IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

PENGARUH UMUR CENDAWAN Beauveria bassiana

(BALSAMO) VUILLEMIN TERHADAP INFEKTIVITASNYA

PADA Cylas formicarius FABRICIUS

(COLEOPTERA: BRENTIDAE)

INDRI AHDIATY

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada

Departemen Proteksi Tanaman

DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Judul skripsi : Pengaruh Umur Cendawan Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin terhadap Infektivitasnya pada Cylas formicarius Fabricius (Coleoptera: Brentidae)

Nama : Indri Ahdiaty

NIM : A34061338

Disetujui oleh,

Dr. Ir. Teguh Santoso, DEA. Pembimbing

Diketahui oleh,

Dr. Ir. Abdjad Asih Nawangsih, M.Si. Ketua Departemen

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Pengaruh Umur Cendawan Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin terhadap Infektifitasnya kepada Cylas formicarius (Fabricius) (Coleoptera: Brentidae)”. Penelitian dilakukan di Laboratorium Patologi Serangga, Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor mulai Januari 2012 sampai Agustus 2012.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Ir. Teguh Santoso, DEA selaku dosen pembimbing skripsi, Dr. Ir. Damayanti Buchori, M.Sc selaku dosen pembimbing akademik, dan Dr. Ir. Supramana, M.Si selaku dosen penguji tamu. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selama penulis melakukan dan menyelesaikan penelitian skripsi, antara lain:

1. Seluruh Staf Pengajar di Departemen Proteksi Tanaman atas segala bimbingan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di IPB.

2. Keluarga tercinta ayah R. Adhy Prabowo, ibu Oting Imayana, dan adik-adik Ismi Azizah, Inny Aisyah dan Imam Adib Nugroho untuk semua kasih sayang, dukungan, semangat dan doanya.

3. Ayu, Aisah, Ulfa, Dilah, Yeyen, Faishol, Ira dan teman-teman PTN 43 lainnya yg tidak bisa disebutkan satu per satu. Ponahers Sheila, Yuli, Erni, Sifa, Irma, Dola, Evi, dan Sabrina atas dukungan selama ini.

4. Dolpina, Lutfi, Tia dan Leli atas semua bantuan yang telah diberikan dan para pegawai Departemen Proteksi Tanaman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pada saat penelitian.

Pada laporan akhir skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Hal tersebut sangat disadari oleh penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan laporan akhir skripsi ini. Akhirnya, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan orang-orang yang membutuhkan.

Bogor, Januari 2013

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR GAMBAR viii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 2

BAHAN DAN METODE 3

Tempat dan Waktu Penelitian 3

Perbanyakan dan Pemeliharaan Serangga Uji 3

Perbanyakan Isolat B. bassiana 4

Penyiapan Suspensi Cendawan 4

Perlakuan Serangga Uji 5

Penghitungan Daya Kecambah 5

Analisis Data 6

HASIL DAN PEMBAHASAN 7

Mortalitas Imago C. formicarius oleh B. bassiana 7

Pengaruh Umur Biakan B. bassiana terhadap Daya Kecambah 10

SIMPULAN DAN SARAN 13

Simpulan 13

Saran 13

DAFTAR PUSTAKA 14

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1. Wadah Plastik tempat perbanyakan dan pemeliharaan serangga uji

Cylas formicarius 3 2. Biakan cendawan B. bassiana dalam cawan petri dengan media PDA 4 3. Suspensi cendawan B. bassiana yang diletakkan di dalam alat semprot 4 4. Wadah plastik beralaskan kertas tisu yang berisi potongan umbi dan

imago C. formicarius 5 5. C. formicarius terinfeksi cendawan dengan tubuh kaku dan diselimuti

oleh hifa cendawan (tanda panah), A) tampak dari bagian dorsal, B)

tampak dari bagian ventral 7 6. Mortalitas C. formicarius yang terinfeksi cendawan B. bassiana umur

13 hari selama 10 hari pengamatan 9 7. Mortalitas C. formicarius yang terinfeksi cendawan B. bassiana umur

36 hari selama 10 hari pengamatan 9 8. Mortalitas C. formicarius yang terinfeksi cendawan B. bassiana umur

48 hari selama 10 hari pengamatan 10 9. Daya kecambah cendawan B. bassiana 10 jam setelah inkubasi 11 10.Tabung kecambah B. bassiana 10 jam setelah inkubasi 11

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ubi jalar (Ipomoea batatas L.) merupakan salah satu komoditas bahan makanan pokok penghasil karbohidrat urutan ke tujuh di dunia setelah gandum, padi, jagung, kentang, barley, dan ketela pohon (FAO 1990). Ubi jalar di Indonesia merupakan komoditas pangan yang penting setelah padi dan jagung. Ubi jalar merupakan salah satu tanaman yang digunakan untuk diversifikasi pangan. Produktivitas ubi jalar menunjukkan peningkatan dari 101 ku/ha pada tahun 2003 hingga 135 ku/ha pada tahun 2012 (BPS 2013). Selain itu ubi jalar digunakan juga sebagai bahan baku industri.

Ubi jalar banyak dibudidayakan pada lahan tegalan, kebun, pekarangan, ataupun tumpang sari dengan tanaman lain. Walaupun tanaman ini mudah dibudidayakan namun petani banyak mengalami hambatan terutama dari sektor hama dan penyakit. Cylas formicarius (F.) (Coleoptera: Brentidae) merupakan hama utama pada ubi jalar dan tersebar di seluruh dunia (Capinera 1998). C. formicarius dikenal juga dengan nama hama boleng. Menurut Nonci (2005) kehilangan hasil akibat hama boleng dalam budidaya ubi jalar di Indonesia diperkirakan mencapai 60-90%. Kerusakan kecil pun pada umbi menyebabkan umbi tidak layak dikonsumsi karena adanya senyawa terpenoid yang membuat umbi menjadi pahit rasanya (Sato et al 1982).

Saat ini pengendalian hama dengan menggunakan pestisida sintetik masih sering dilakukan oleh para petani. Penggunaan pestisida sintetik tersebut menimbulkan berbagai masalah seperti keracunan pada manusia dan rusaknya lingkungan hidup. Pengendalian hama boleng dengan pestisida sendiri sukar dilakukan karena sebagian besar siklus hidup C. formicarius berada dalam umbi (Jansson et al. 1990). Pengendalian hayati merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh penggunaan insektisida kimia. Pengendalian hayati didefinisikan sebagai penggunaan parasitoid, predator, patogen, agens antagonis untuk menekan populasi hama (Norris et al. 2003).

Beberapa musuh alami telah diketahui kegunaannya dalam pengendalian hama di antaranya adalah cendawan entomopatogen. Cendawan yang bersifat entomopatogen telah banyak ditemukan pada berbagai jenis hama tanaman. Salah satu cendawan entomopatogen yang sering digunakan adalah Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin. B. bassiana memiliki kisaran inang yang luas. Studi laboratorium dan lapangan menunjukkan B. bassiana efektif terhadap berbagai hama tanaman maupun hama dalam penyimpanan (Hansen dan Steenberg 2007). Cukup banyak penelitian yang menunjukkan keefektifan B. bassiana untuk mengendalikan C. formicarius (Capinera 1998; Bari 2006; Rosfiansyah 2009; Ratissa 2011). Pada umumnya, umur cendawan yang digunakan dalam penelitian adalah 21 hari (Bari 2006; Rosfiansyah 2009; Faishol 2011). Pengaruh umur biakan cendawan belum diteliti dalam hubungannya dengan infektivitasnya terhadap serangga. Hal ini penting dilakukan untuk lebih mengefisienkan biakan cendawan yang telah diperoleh. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji keefektifan cendawan B. bassiana pada berbagai umur.

2

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mempelajari tingkat infektivitas cendawan B. bassiana dengan umur yang berbeda terhadap hama C. formicarius pada ubi jalar.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan adalah informasi tentang umur biakan cendawan B. bassiana yang efektif dalam pengendalian hama C. formicarius.

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Patologi Serangga Departemen Proteksi Tanaman Faperta Institut Pertanian Bogor mulai Januari 2012 sampai Agustus 2012.

Perbanyakan dan Pemeliharaan Serangga Uji

Serangga C. formicarius didapatkan dari umbi yang menunjukkan gejala serangan hama boleng yang diperoleh dari pasar di sekitar Bogor. Umbi yang menunjukkan gejala serangan tersebut dimasukkan ke dalam wadah plastik berbentuk slinder berdiameter 13 cm dan tinggi 20 cm. Tutup wadah plastik tersebut dibuang sebagian dan diganti dengan kain kasa (Gambar 1).

Gambar 1 Wadah plastik tempat pemeliharaan Cylas formicarius.

Umbi dalam wadah plastik ditempatkan pada ruang gelap sampai imago C. formicarius bermunculan. Imago yang bermunculan tersebut diambil dan dipindahkan ke wadah plastik lainnya yang berisi umbi segar. Umbi segar tersebut berfungsi sebagai pakan dan tempat meletakkan telur bagi imago C. formicarius.

Umbi segar yang telah terserang C. formicarius dipindahkan ke wadah plastik yang lain. Kelembaban di dalam wadah plastik tersebut dijaga dengan cara mengelap permukaan dalam wadah plastik yang basah atau lembab dengan tisu. Umbi tersebut kemudian didiamkan hingga imago yang baru bermunculan. Imago baru yang bermunculan tersebut dikumpulkan dan dipisahkan berdasarkan hari kemunculannya. Imago yang digunakan sebagai serangga uji berumur maksimal 15 hari.

4

Perbanyakan Isolat B. bassiana

Isolat cendawan B. bassiana yang digunakan berasal dari koleksi Laboratorium Patologi Serangga Departemen Proteksi Tanaman IPB. Cendawan diisolasi dan ditumbuhkan pada media PDA (Potato Dextrose Agar) pada cawan petri berukuran 100 mm x 20 mm (Gambar 2). Komposisi media PDA adalah kentang 200 g, agar-agar 14 g, dextrose 10 g, chloramphenicol 1 g, dan akuades1 l. Cendawan yang telah diinokulasi dimasukkan ke dalam inkubator dengan suhu ±23˚C.

Gambar 2 Biakan cendawan B. bassiana dalam cawan petri dengan media PDA.

Penyiapan Suspensi Cendawan

Biakan B. bassiana yang telah berumur masing-masing 13, 36 dan 48 hari dikeluarkan dari inkubator. Cendawan yang tumbuh beserta media diambil dengan spatula. Cendawan dengan medianya tersebut lalu digerus dengan menggunakan mortar sampai hancur dan halus kemudian diberi akuades steril yang telah ditambahkan larutan Tween20 sebanyak 0,025 ml per 50 ml air. Hasil penghancuran kemudian disaring menggunakan kain steril dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer berukuran 100 ml. Kerapatan media dihitung dengan menggunakan hemasitometer Neubauer improved. Kerapatan konidia yang digunakan adalah 105 konidia/ml, 106 konidia/ml dan 107 konidia/ml. Suspensi tersebut dimasukkan ke dalam alat semprot parfum (Gambar 3).

5

Perlakuan Serangga Uji

Imago C. formicarius dipisahkan masing-masing sebanyak 15 ekor. Pada saat perlakuan, serangga dikeluarkan dan ditaruh dalam cawan petri berukuran diameter 150 mm tinggi 25 mm. Suspensi cendawan yang telah dibuat diencerkan berseri (105 konidia/ml, 106 konidia/ml, 107 konidia/ml). Suspensi tersebut diaplikasikan kepada serangga uji dengan cara disemprotkan ke serangga yang berada dalam cawan petri sebanyak 1 ml volume semprot. Alat yang digunakan adalah alat semprot atau sprayer parfum. Masing-masing perlakuan diulang empat kali. Perlakuan kontrol dilakukan dengan menyemprotkan air steril. Setelah disemprot, serangga dimasukkan ke dalam wadah plastik berukuran tinggi 100 mm diameter 60 mm yang telah dialasi tisu dan diberi potongan umbi segar sebagai pakan (Gambar 4). Wadah tersebut diletakkan di atas meja laboratorium dengan suhu ruang untuk mempermudah pengamatan.

Pengamatan dilakukan setiap hari selama 10 hari dengan mencatat jumlah imago yang mati pada masing-masing konsentrasi. Untuk menjaga kelembaban dalam wadah plastik, setiap hari disemprotkan air steril ke kertas tisu. Imago yang terinfeksi umumnya akan memperlihatkan miselia putih yang tumbuh keluar tubuh imago.

Gambar 4 Wadah plastik beralaskan kertas tisu yang berisi potongan umbi dan imago C. formicarius.

Penghitungan Daya Kecambah

Cendawan yang berumur 13, 36 dan 48 hari dan medianya diambil dan dihancurkan dalam akuades 250 ml dengan menggunakan mortar tanpa ditambahkan perata Tween 20. Pengamatan daya kecambah dilakukan setelah suspensi konidia B. bassiana diinkubasi di dalam akuades steril selama 10 jam pada suhu kamar. Penghitungan daya kecambah dilakukan secara langsung menggunakan hemasitometer Neubauer improved. Pengamatan kerapatan konidia dan pengamatan daya kecambah dilakukan di bawah mikroskop compound dengan perbesaran 40 x 10. Pengambilan contoh daya kecambah sama dengan pengambilan contoh pada penghitungan kerapatan konidia.

6

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Data diolah dengan menggunakan Microsoft Exel 2007 dan dianalisis dengan program SAS ver 9.1. Bila terdapat perbedaan di antara perlakuan yang diuji maka dilakukan uji lanjut dengan uji selang ganda Duncan α = 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mortalitas Imago C. formicarius oleh B. bassiana

Mortalitas pada C. formicarius umumnya sudah terjadi pada hari pertama setelah aplikasi. C. formicarius yang terinfeksi cendawan B. bassiana dan mati tubuhnya akan kaku dan ditumbuhi oleh miselia berwarna putih (Gambar 5). Cendawan keluar dari tubuh imago yang mati 2-3 hari setelah inkubasi. Menurut Santoso (1993) proses infeksi inang terjadi setelah konidia kontak dengan tubuh inang dan berkecambah membentuk hifa penetrasi yang akan menembus tubuh inang. Miselia cendawan yang berwarna putih akan menembus kutikula dan keluar dari tubuh serangga pada bagian yang lebih mudah ditembus seperti ruas-ruas tubuh dan alat mulut dan akhirnya menutupi seluruh tubuh serangga. Pada prosesnya, cendawan tidak selalu tumbuh keluar menembus integumen serangga. Apabila keadaan kurang mendukung, cendawan hanya akan berada di dalam tubuh serangga.

Gambar 5 C. formicarius terinfeksi cendawan dengan tubuh kaku dan diselimuti oleh hifa cendawan (tanda panah), A) tampak dari bagian dorsal, B) tampak dari bagian ventral.

Secara umum kecepatan infeksi cendawan untuk mengakibatkan kematian pada C. formicarius dipengaruhi oleh banyaknya konidia atau kerapatan konidia. Semakin rapat konidia yang digunakan semakin cepat menginfeksi dan mematikan C. formicarius. Akan tetapi dari data yang diperoleh hanya pada cendawan berumur 36 hari yang paling tinggi mortalitasnya pada kerapatan konidia 107/ml. Pada cendawan berumur 13 dan 48 hari rata-rata mortalitas tertinggi didapatkan pada kerapatan konidia 106/ml yaitu berturut-turut 50% dan 38,33% (Tabel 1). Hal ini kemungkinan disebabkan karena pemilihan konsentrasi yang kurang tepat pada saat perlakuan sehingga tidak terlalu memberikan perbedaan efek pada hasil.

8

Tabel 1 Persentase mortalitas kumulatif C. formicarius pada hari ke-10 setelah perlakuan cendawan B. bassiana

Kerapatan konidia/ml

Rata-rata mortalitas ± SD (%)1

13 hari 36 hari 48 hari

0 0.00 ± 0.00b 0.00 ± 0.00c 0.00 ± 0.00b

105 31.67 ± 18.36a 31.67 ± 8.39ab 21.67 ± 8.39ab

106 50.00 ± 8.61a 23.33 ± 12.77b 38.33 ± 3.33a

107 35.00 ± 11.39a 45.00 ± 20.64a 35.00 ± 27.95a

1

Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan dengan taraf nyata 5%.

Mortalitas tertinggi didapatkan oleh cendawan umur 13 hari dengan kerapatan konidia 106/ml sebesar 50%. Akan tetapi nilai tersebut tidak berbeda nyata dengan kerapatan lainnya di umur yang sama yaitu 31,67% pada kerapatan konidia 105/ml dan 35% pada kerapatan konidia 107/ml dan berbeda nyata pada kontrol. Pada cendawan umur 36 hari terlihat adanya perbedaan nyata pada setiap kerapatan konidia, yaitu 31,67% pada kerapatan konidia 105/ml, 23,33% pada kerapatan konidia 106/ml dan 45% pada kerapatan konidia 107/ml. Mortalitas tidak berbeda nyata pada cendawan umur 48 hari kerapatan konidia 106/ml dan 107/ml, yaitu masing-masing 38,33% dan 35%. Nilai tersebut berbeda nyata dengan kerapatan 105/ml pada umur 48 hari sebesar 21,67% dan kontrolnya sebesar 0%.

Bari (2006) melaporkan tingkat kematian C. formicarius yang disebabkan oleh B. bassiana dapat hampir mencapai 100%, sedangkan Faishol (2011) melaporkan adanya penurunan virulensi cendawan yakni mortalitas hanya mencapai kurang lebih 28,75% pada kerapatan konidia 107/ml. Ratissa (2011) mendapatkan mortalitas sekitar 36,65% pada kerapatan konidia yang sama. Mortalitas yang didapatkan ternyata tidak berbeda jauh dengan hasil yang didapatkan Ratissa yaitu 35% pada cendawan berumur 13 dan 48 hari dan 45% pada cendawan berumur 36 hari pada kerapatan konidia 107/ml. Menurut Capinera (1998) B. bassiana dapat menyebabkan kematian yang besar pada kondisi kelembaban yang tinggi dan kepadatan C. formicarius yang juga tinggi. Perbedaan data yang diperoleh bisa terjadi karena berbagai faktor kemungkinan seperti penurunan virulensi cendawan, masalah perkecambahan konidia, ataupun kondisi lingkungan.

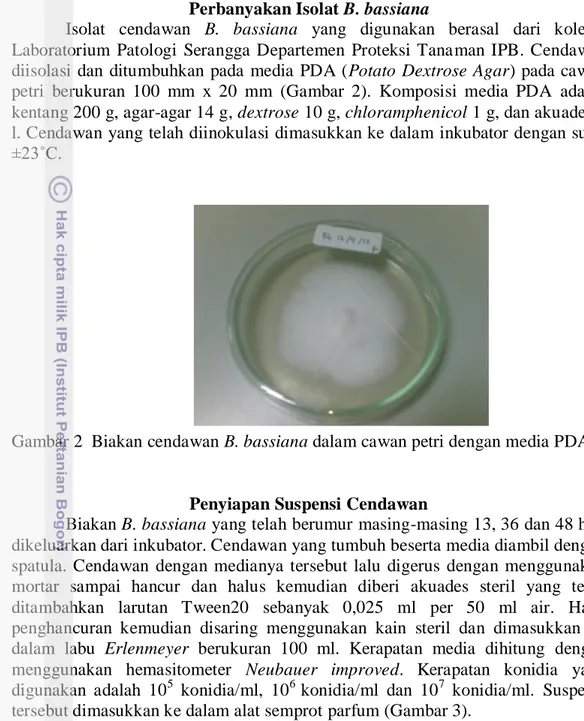

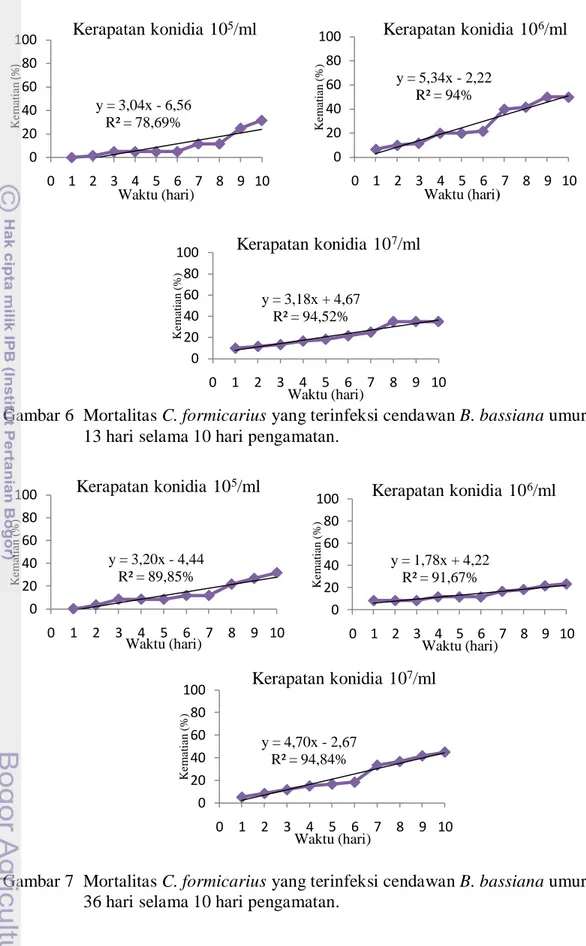

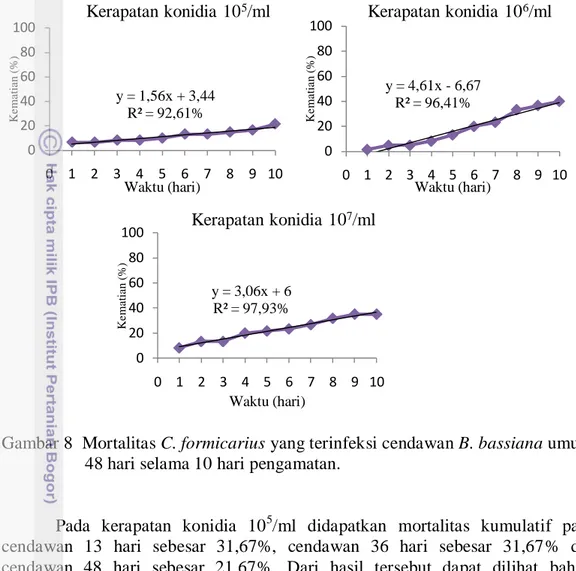

Peningkatan mortalitas selama 10 hari yang ditunjukkan dengan kemiringan garis regresi berlangsung lambat pada hampir semua perlakuan, akan tetapi berlangsung agak cepat pada kerapatan konidia 106/ml umur 13 hari (Gambar 6) dan 48 hari (Gambar 7) dan kerapatan konidia 107/ml cendawan berumur 36 hari (Gambar 8). Pada tiap kerapatan konidia, baik pada umur 13, 36 maupun 48 hari secara umum diperoleh garis regresi dengan nilai R ≥ 90%, kecuali untuk kerapatan konidia 105/ml pada cendawan umur 13 hari (R = 78,69%) dan cendawan umur 36 hari (R = 89,85%). Hal ini menjelaskan bahwa efek infeksi cendawan memang berpengaruh nyata terhadap mortalitas serangga inang.

9

Gambar 6 Mortalitas C. formicarius yang terinfeksi cendawan B. bassiana umur 13 hari selama 10 hari pengamatan.

Gambar 7 Mortalitas C. formicarius yang terinfeksi cendawan B. bassiana umur 36 hari selama 10 hari pengamatan.

y = 3,04x - 6,56 R² = 78,69% 0 20 40 60 80 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K e ma ti a n (%) Waktu (hari) Kerapatan konidia 105/ml y = 5,34x - 2,22 R² = 94% 0 20 40 60 80 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K e m a ti a n (% ) Waktu (hari) Kerapatan konidia 106/ml y = 3,18x + 4,67 R² = 94,52% 0 20 40 60 80 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K e m a ti a n (% ) Waktu (hari) Kerapatan konidia 107/ml y = 3,20x - 4,44 R² = 89,85% 0 20 40 60 80 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K e m a ti a n (% ) Waktu (hari) Kerapatan konidia 105/ml y = 1,78x + 4,22 R² = 91,67% 0 20 40 60 80 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K e m a ti a n (% ) Waktu (hari) Kerapatan konidia 106/ml y = 4,70x - 2,67 R² = 94,84% 0 20 40 60 80 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K e m a ti a n (% ) Waktu (hari) Kerapatan konidia 107/ml

10

Gambar 8 Mortalitas C. formicarius yang terinfeksi cendawan B. bassiana umur 48 hari selama 10 hari pengamatan.

Pada kerapatan konidia 105/ml didapatkan mortalitas kumulatif pada cendawan 13 hari sebesar 31,67%, cendawan 36 hari sebesar 31,67% dan cendawan 48 hari sebesar 21,67%. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa mortalitas kumulatif sama besar pada cendawan umur 13 dan 36 hari. Sedangkan pada umur cendawan 48 hari mortalitas kumulatifnya menurun. Pada kerapatan konidia 106/ml mortalitas kumulatifnya sebesar 50% pada cendawan umur 13 hari, 23,33% pada cendawan umur 36 hari dan 38,33% pada cendawan umur 48 hari. Pada cendawan umur 13 hari dan 48 hari mortalitas kumulatifnya cukup besar. Hanya saja pada umur 36 hari mortalitas kumulatifnya kecil. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti jumlah konidia yang digunakan pada saat perlakuan. Pada kerapatan konidia 107/ml umur 13 hari mortalitas kumulatifnya sebesar 35%, pada umur 36 hari sebesar 45% dan pada umur 48 hari sebesar 35%. Pada kerapatan ini mortalitas kumulatif pada umur 13 dan 48 hari sama besarnya sedangkan pada umur 36 hari justru mortalitas kumulatifnya lebih tinggi.

Pengaruh Umur Biakan B. bassiana terhadap Daya Kecambah

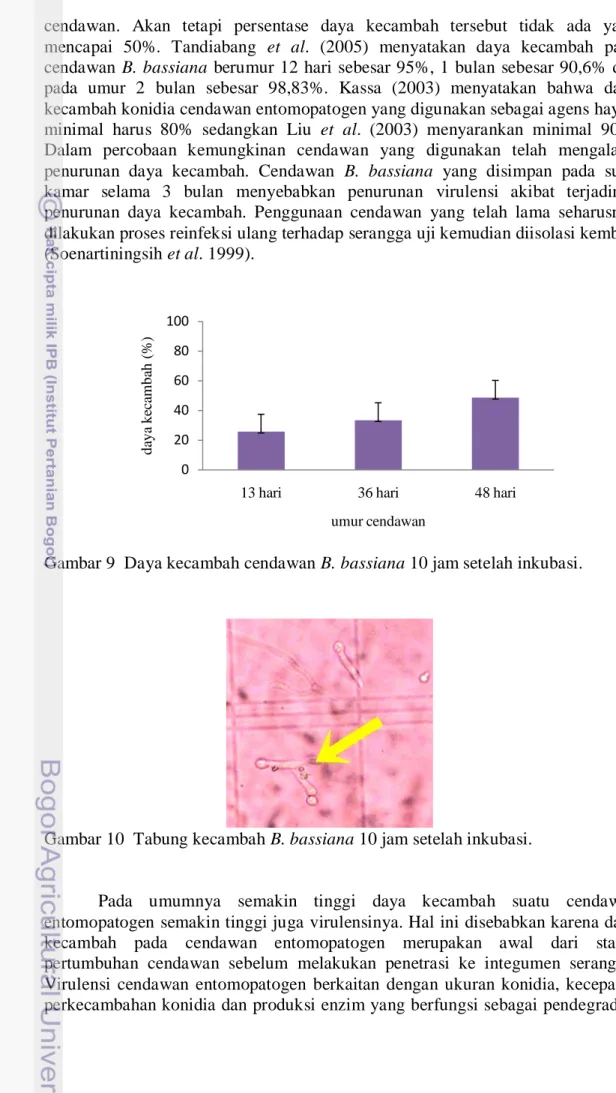

Data yang diperoleh menunjukkan persentrase perkecambahan yang meningkat sesuai bertambahnya umur cendawan yaitu 25,73% pada umur 13 hari, 33,48% pada umur 36 hari dan 48,57% pada 48 hari. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan persentase daya kecambah sesuai dengan bertambahnya umur

y = 1,56x + 3,44 R² = 92,61% 0 20 40 60 80 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K e m a ti a n (% ) Waktu (hari) Kerapatan konidia 105/ml y = 4,61x - 6,67 R² = 96,41% 0 20 40 60 80 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K e m a ti a n (% ) Waktu (hari) Kerapatan konidia 106/ml y = 3,06x + 6 R² = 97,93% 0 20 40 60 80 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K e m a ti a n (% ) Waktu (hari) Kerapatan konidia 107/ml

11 cendawan. Akan tetapi persentase daya kecambah tersebut tidak ada yang mencapai 50%. Tandiabang et al. (2005) menyatakan daya kecambah pada cendawan B. bassiana berumur 12 hari sebesar 95%, 1 bulan sebesar 90,6% dan pada umur 2 bulan sebesar 98,83%. Kassa (2003) menyatakan bahwa daya kecambah konidia cendawan entomopatogen yang digunakan sebagai agens hayati minimal harus 80% sedangkan Liu et al. (2003) menyarankan minimal 90%. Dalam percobaan kemungkinan cendawan yang digunakan telah mengalami penurunan daya kecambah. Cendawan B. bassiana yang disimpan pada suhu kamar selama 3 bulan menyebabkan penurunan virulensi akibat terjadinya penurunan daya kecambah. Penggunaan cendawan yang telah lama seharusnya dilakukan proses reinfeksi ulang terhadap serangga uji kemudian diisolasi kembali (Soenartiningsih et al. 1999).

Gambar 9 Daya kecambah cendawan B. bassiana 10 jam setelah inkubasi.

Gambar 10 Tabung kecambah B. bassiana 10 jam setelah inkubasi.

Pada umumnya semakin tinggi daya kecambah suatu cendawan entomopatogen semakin tinggi juga virulensinya. Hal ini disebabkan karena daya kecambah pada cendawan entomopatogen merupakan awal dari stadia pertumbuhan cendawan sebelum melakukan penetrasi ke integumen serangga. Virulensi cendawan entomopatogen berkaitan dengan ukuran konidia, kecepatan perkecambahan konidia dan produksi enzim yang berfungsi sebagai pendegradasi

0 20 40 60 80 100

13 hari 36 hari 48 hari

da ya ke ca m ba h (% ) umur cendawan

12

kutikula inang (Altre et al. 1999). Dalam penelitian, perbedaan daya kecambah antar tiga umur berbeda tidak sampai mempengaruhi kemampuan infeksi cendawan terhadap serangga. Diduga daya kecambah tertinggi yang mencapai 48,57% (umur 48 hari) juga masih belum cukup untuk menyebabkan mortalitas tinggi sehingga perbedaan hasil antar tiga perlakuan tidak dapat diperoleh.

Menurut Goettel & Inglis (1997) konidia dapat dianggap hidup (viable) apabila tabung kecambah telah mencapai dua kali diameter konidia. Tabung kecambah yang terbentuk 10 jam setelah inokulasi berbentuk memanjang dari konidia sebelumnya (Gambar 10). Prayogo (2009) menyatakan bahwa tabung kecambah yang terbentuk akan berkembang membentuk apresorium yang berfungsi untuk menempelkan organ infektif pada permukaan inang. Semakin cepat tabung kecambah terbentuk dan semakin besar ukurannya diduga akan semakin besar pula peluang inang dapat dipenetrasi oleh cendawan karena permukaan inang lebih cepat dihidrolisis oleh cendawan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tidak didapatkan perbedaan infektivitas antara cendawan B. bassiana berumur 13 hari, 36 hari dan 48 hari terhadap C. formicarius. Mortalitas paling tinggi terdapat pada kerapatan konidia cendawan 106/ml umur 13 hari, yaitu sebesar 50%. Daya kecambah pada cendawan berumur 13 hari, 36 hari dan 48 hari berturut-turut sebesar 25,73%, 33,48% dan 48,57%.

Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan cendawan yang telah dilakukan proses reinfeksi ulang terhadap serangga uji kemudian diisolasi kembali agar virulensi cendawan meningkat.

14

DAFTAR PUSTAKA

Altre JA, Vandenberg JD, Cantone FA. 1999. Pathogenicity of Paecilomyces fumosoroseus isolates to Diamondback Moth, Plutella xylostella: Correlation with Spore Size, Germination Speed, and Attachment to Cuticle. J. Invertebr. Pathol. 73(3): 332-338.

Bari D. 2006. Keefektifan beberapa isolat cendawan entomopatogen Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin terhadap hama boleng Cylas formicarius (Fabr.) (Coleoptera: Curculionidae) di laboratorium [skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. (http://www.bps.go.id/tnmn_pgn.php) [17 Januari 2013]

Capinera JL. 1998. Common name: sweetpotato weevil, Scientific name: Cylas formicarius (Fabricius) (Insecta: Coleoptera: Brentidae (=Curculionidae). Florida (US): University of Florida; [diunduh 2012 Sept 17]. Tersedia pada http://creatures.ifas.ufl.edu/.

Faishol A. 2011. Pengujian keefektifan cendawan Metarhizium brunneum Petch terhadap hama ubi jalar Cylas formicarius Fabricius (Coleoptera: Brentidae) [skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

[FAO] Food and Agricultural Organization. 1990. FAO Yearbook Production. Vol 42, 1989. Rome (IT): Food and Agricultural Organization of the United Nations.

Goethel MS, Inglis GD. 1997. Fungi: Hyphomycetes. (In:) Manual of Techniques in Insect Pathology. London (GB): Academic Press.

Hansen LS, Steenberg T. 2007. Combining larval parasitoid and an entomopathogenic fungus for biological control of Sitophilus granaries (Coleoptera: Curculionidae) in stored grain. Biol Contr 40(2): 237-242. Jansson RK, Lecrone SH, Gaugler RR, Smart GC. 1990. Potential of

entomopathogenic nematodes as biological control agents of sweet potato weevil (Coleoptera: Curculionidae). J Econ Entomol 83(5): 1818-1826. Kassa A. 2003. Development and testing of mycoinsecticides based on submerged

spores and aerial conidia of the entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae (Deuteromycotina: Hyponycetes) for control of locust, grasshoppers, and storage pest. [disertation]. Gottingen (DE): Faculty of Agricultural Sciences, Georg-August-University Göttingen.

Liu H, Skinner M, Brownbridge M, Parker BL. 2003. Characterization of Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae isolates for management of tarnished plant bug Lygus lineolaris (Hemiptera: Miridae). J Invertebr Pathol. [internet]. [diunduh 2012 Sept 21];82(3):139-147. Tersedia pada www.m3cg.us/hopper/system/files/.../MIM-3383_Grasshopper.pdf

Nonci N. 2005. Bioekologi dan pengendalian kumbang Cylas formicarius Fabricus (Coleoptera: Curculionidae). J Litbang Pert 24(2): 63-69.

15 Norris RF, Caswell-Chen EP, Kogan M. 2003. Concept in Integrated Pest

Management. New Jersey (US): Prentice Hall.

Prayogo Y. 2009. Kajian cendawan entomopatogen Lecanicillium lecanii (Zimm.) (Viegas) Zare & Gams untuk menekan perkembangan telur hama penghisap polong kedelai Riptortus linearis (F.) (Hemiptera: Alydidae). [disertasi]. Bogor (ID): Fakultas Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Ratissa DA. 2011. Keefektifan cendawan entomopatogen Beauveria bassiana

(Bals.) Vuill terhadap Cylas formicarius (F.) (Coleoptera: Brentidae) dan pengaruhnya pada keperidian [skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Rosfiansyah. 2009. Pengaruh aplikasi Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin dan Heterorhabditis sp. terhadap serangan hama ubi jalar Cylas formicarius (Fabr.)(Coleoptera: Brentidae) [tesis]. Bogor (ID): Fakultas Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Santoso T. 1993. Dasar-dasar patologi serangga. Di dalam: Martono, E. Mahrub, N.S. Putra, dan Y. Trisetyawati (editor). Prosiding Makalah Simposium Patologi Serangga 1 (PEI); 1993 Okt 12-13; Yogyakarta. Yogyakarta (ID) : PEI. hlm:1-15.

Sato K, Uritani I, Saito T. 1982. Properties of terpene-inducing factor extracted from adults of the sweet potato weevil, Cylas formicarius Fabricius (Coleoptera: Brentidae). Appl Entomol Zool 17(3): 368-374.

Seonartiningsih, Baco D, Yasin M. 1999. Pengendalian penggerek batang jagung dan penggerek tongkol dengan cendawan entomopatogenik B. bassiana. Temu Teknologi Hasil Pengendalian Hama Terpadu. Program Nasional PHT; 1999 Jun 30. Cisarua. Jakarta (ID): Departemen Pertanian. hlm:25. Tandiabang J, Yasin M, Saenong MS. 2005. Resensi Teknologi Hasil-hasil

Penelitian Bauveria bassiana Vuill. untuk Penanganan OPT Jagung. Prosiding Seminar Nasional Jagung 2005; 2005 Sept 29-30. Maros. Maros (ID): Balai Penelitian Tanaman Serealia. hlm:497-504.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta, tanggal 6 Agustus 1988 sebagai anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak R. Adhy Prabowo dan Ibu Oting Imayana. Penulis memiliki dua orang adik perempuan bernama Ismi Azizah dan Inny Aisyah dan seorang adik laki-laki bernama Imam Adib Nugroho.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MA ”MU” Asshiddiqiyyah Jakarta pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur SPMB. Pada tahun 2007 penulis tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Semasa kuliah, penulis pernah menjadi asisten praktikum pada mata kuliah Vertebrata Hama pada tahun 2009, mata kuliah Biologi Dasar pada tahun 2010, 2011 dan 2012, mata kuliah Pengendalian Hayati dan Pengelolaan Habitat pada tahun 2010 dan mata kuliah Mikrobiologi Dasar pada tahun 2010. Penulis juga pernah melakukan magang di laboratorium Vertebrata Hama, Departemen Proteksi Tanaman pada bulan Juli dan Agustus 2009. Saat ini penulis sedang mengajar privat di lembaga Nurul Ilmi.