Menurut Eriyatno (1999) sistem adalah totalitas himpunan hubungan yang mempunyai struktur dalam nilai posisional serta matra dimensional terutama dimensi ruang dan waktu. Sistem dapat sebagai suatu koleksi yang terisolir dari komponen-komponen yang berinteraksi. Elemen-elemen sistem dapat berupa benda, fakta, metode, prosedur kebijakan, bagian organisasi dan lain lain. Hubungan antar sistem dapat berupa transaksi, interaksi, transmisi, koreksi kaitan, hubungan dan lain-lain. Dalam sistem terdapat proses transformasi yang mengolah input menjadi output sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Didu, 1999).

Terdapat 3 (tiga) pola pikir yang menjadi pegangan pokok oleh para ahli sistem dalam menganalisisi permasalahan yaitu (1) sibernetik (cybernetic), yaitu berorientasi pada tujuan, (2) holistik (holistic), yaitu cara pandang yang utuh terhadap keputusan sistem dan (3) efektif (effectiveness), yaitu prinsip yang lebih mementingkan hasil guna yang operasional serta dapat dilaksanakan dari pada pendalaman teoritis untuk mencapai efisiensi keputusan. Para ahli memberikan batasan permasalahan yang sebaiknya dalam pendekatan sistem dalam pengkajiaannya, yaitu permasalahan yang memenuhi karakteristik (1) kompleks, (2) dinamis dan (3) probabilistik (Eriyatno, 1999).

Dinamika sistem adalah studi mengenai perubahan sistem menurut waktu dengan memperhatikan faktor umpan balik (Purnomo, 2004). Dinamika sistem adalah metode menganalisa masalah yang mana waktu adalah suatu faktor penting (Ford, 1999). Dinamika sistem adalah metodologi yang dapat digunakan untuk memahami suatu permasalahan yang rumit dan kompleks. Model dinamika sistem akan melibatkan input dan output yang memiliki hubungan diantara bagian-bagian sistem dan model. Masalah-masalah yang akan dibuat model dinamika sistem harus memiliki sedikitnya 2 (dua) ciri utama yaitu (1) bersifat dinamis, meliputi kuantitas yang berubah menurut waktu yang dapat digambarkan dalam bentuk grafik perubahan menurut waktu, (2) pemikiran mengenai umpan balik karena semua sistem pada dasarnya mempunyai sistem umpan balik.

Ekosistem hutan adalah suatu sistem yang kompleks yang terdiri dari berbagai interaksi komponen, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, maka analisis sistem merupakan metode khusus yang dapat diterapkan dalam ekosistem hutan. Dalam analisis sistem, sistem alam nyata ditranslasikan ke dalam model matematika kuantitatif. Berdasarkan kompleksitas dari sistem, sistem dapat dibagi dalam 2 (dua) atau lebih subsistem (Soeryanegara, 1995).

2.2. Tegakan dan Struktur Tegakan

Buongiorno dan Gilless (1987) mendefenisikan tegakan (stand) sebagai luasan yang cukup kecil ditebang dalam periode waktu yang singkat, misalnya satu tahun. Tegakan dapat berupa seluruh areal hutan atau bagian dari areal hutan yang luas, dikelola dengan siklus tebang tertentu. Sedangkan menurut Suhendang (1993), dipandang dari kepentingan manajemen hutan, tegakan merupakan suatu hamparan lahan hutan secara geografis terpusat dan memiliki ciri-ciri kombinasi dari sifat vegetasi (komposisi jenis, pola pertumbuhan, kualitas pertumbuhan), sifat fisik (bentuk lapangan, memiliki luasan minimal tertentu sebagaimana yang disyaratkan).

Struktur tegakan adalah penyebaran fisik dan temporal dari pohon-pohon dalam tegakan yang penyebarannya tersebut berdasarkan jenis, pola penyebaran vertikal atau horizontal, ukuran pohon atau pohon termasuk volume tajuk, indeks luas daun, batang, penampang lintang batang, umur pohon atau kombinasinya (Oliver & Larson, 1990). Struktur tegakan dapat dibedakan atas struktur tegakan vertikal, struktur tegakan horizontal dan struktur tegakan spasial. Menurut Richard (1964) struktur tegakan vertikal adalah sebaran individu pohon dalam berbagai lapisan tajuk. Sedangkan struktur tegakan horizontal didefenisikan sebagai banyaknya pohon per satuan luas pada setiap kelas diameternya (Davis et al., 2001).

Bentuk struktur tegakan horizontal hutan alam pada umumnya mengikuti persamaan eksponensial negatif atau bentuk huruf J-terbalik. Akan tetapi struktur tegakan hutan alam tidak selamanya mengikuti bentuk J-terbalik (Davis et al., 2001). Hasil penelitian di Hutan Alam Hujan Tropis di Imataca, mendapatkan fakta bahwa struktur tegakan untuk semua jenis mengikuti bentuk J-terbalik,

tetapi apabila dibuat untuk setiap jenisnya maka bentuk struktur tegakannya beragam, sesuai dengan sifat toleransinya terhadap naungan.

Untuk pertimbangan faktor ekonomi, struktur tegakan dapat menunjukkan potensi tegakan minimal yang harus tersedia, sedangkan untuk pertimbangan ekologis dari struktur tegakan akan diperoleh gambaran mengenai kemampuan regenerasi dari tegakan yang bersangkutan (Suhendang, 1993).

Prodan (1965) dalam Appanah et al., (1990) menyusun struktur tegakan dengan bentuk kurva yang menyerupai bentuk J-terbalik dengan model N=N0e-kD

dimana N = kerapatan pohon per satuan luas, D = diameter pohon dan N0dan K =

Parameter. Penelitian Suhendang (1985) pada hutan alam hujan tropis dataran rendah di Bengkunat, Lampung, menyajikan bentuk sruktur tegakan dalam model fungsi kepekaan peubah acak kontinyu, yaitu berdasarkan sebaran gamma, log normal, eksponensial negatif dan Weibull. Lebih jauh diungkapkan bahwa penggunaan model fungsi kepekatan untuk menyusun struktur untuk tegakan selain keterandalan yang cukup tinggi juga akan lebih memudahkan dalam penggunaannya.

Hasil penelitian Suhendang (1995) di Provinsi Riau mendapatkan fakta bahwa model struktur tegakan N=N0e-kD dapat diterima oleh semua petak

percobaan, dicirikan oleh besarnya koefisien determinasi yang diperoleh (R2 berkisar antara 73 % sampai 89 %). Utomo (1997) dan Herwinda (1997) telah menerapkan model struktur tegakan N=N0e-kD di HPH PT. Siak Raya Timber

Riau. Penelitian dilakukan dengan menggunakan dua Petak Percobaan Permanen (PPP) dengan luas masing-masing 1 (satu) Ha. Penelitian pertama menerapkan metode tersebut untuk kelompok jenis komersil, sedang yang kedua untuk semua jenis pohon. Besarnya nilai R2 yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah 92,04 % sampai 97,8 %. Model struktur tegakan N=N0e-kD yang dibentuk oleh

Rosmantika (1997) pada hutan alam bekas tebangan di Stagen Pulau Laut Kalimantan Selatan dengan nilai R2yang diperoleh sebesar 66 % sampai 99,3 %. Krisnawati (2001) dalam penelitiannya di Kalimantan Tengah mendapatkan model struktur tegakan N=N0e-kD yang mengikuti bentuk J-terbalik dapat diterima

oleh semua kelompok jenis pada setiap areal pengamatan dengan besarnya nilai R2 yang diperoleh sebesar 87,0 % sampai 98,8 % untuk kelompok jenis

Dipterocarpaceae, 98,9 % sampai 99,6 % untuk kelompok jenis non Dipterocarpaceae, dan 98,6 % sampai 99,9 % untuk kelompok jenis non komersil, sedangkan untuk semua jenis berkisar antara 98,8 % sampai 99,6 %. Abdullah (2003) dalam penelitiannya pada hutan alam bekas tebangan di Halmahera Tengah mendapatkan bahwa model struktur tegakan N=N0e-kD mengikuti bentuk

J-terbalik dengan besar nilai R2 yang diperoleh sebesar 97 % untuk semua tegakan.

Suhendang (1985) mengemukakan 5 (lima) kegunaan struktur tegakan hutan, yaitu:

1. Penentuan kerapatan pohon pada berbagai kelas diamaeter.

Struktur tegakan hutan merupakan hubungan fungsional antara kerapatan pohon dengan diameternya. Oleh karena itu, struktur tegakan dapat dipakai untuk menduga kerapatan pohon pada berbagai kelas diameter, apabila dugaan parameter struktur tegakan dan jumlah pohon secara total diketahui.

2. Penentuan Luas Bidang Dasar (LBD) tegakan.

Luas Bidang Dasar (LBD) tegakan adalah jumlah luas penampang melintang pohon pada ketinggian setinggi dada atau di atas banir, dari semua pohon yang terdapat pada satuan luas tertentu dan diameter yang tidak kurang dari diameter tertentu. Luas bidang dasar dipakai untuk menentukan kepadatan tegakan hutan, biasanya dinyatakan untuk setiap hektar dan dengan variasi batas diameter, misalnya ≥ 10 cm, ≥ 20 cm, ≥ 40 cm, ≥ 60 cm dan seterusnya.

3. Pengamatan Dendrometrik

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa kelompok tegakan hutan, terdapat dugaan kuat adanya hubungan fungsional antara diameter dengan tinggi pohon, baik tinggi total maupun tinggi bebas cabang. Menurut Ogawa et.al (1965) seperti yang dikutip oleh UNESCO (1978), hubungan antara diameter pohon dengan tinggi ini akan mengikuti bentuk parabola atau hiperbola. Selanjutnya dikemukakan bahwa untuk pohon dengan diameter ≥ 60 cm, diameter dan tinggi pohon cenderung bebas satu sama lainnya. Kecenderungan ini bahkan lebih nampak jelas

pada jenis-jenis pohon komersil. Beberapa hasil penelitian di Indonesia menunjukkan adanya hubungan fungsional antara diameter dengan tinggi pohon dengan mengikuti bentuk persamaan T = a Db bila tinggi pohon T dan diameter D, sedangkan a dan b merupakan konstanta.

4. Penentuan volume tegakan yang tidak terkoreksi dan nilai komersil tegakan.

Nilai komersil tegakan adalah nilai yang sebenarnya dapat dipasarkan. Volume komersil pohon akan lebih kecil dari volume yang tidak terkoreksi, karena adanya kerusakan selama pemanenan dan pengolahannya. Batasan jenis komersil secara tetap akan berubah, baik disebabkan karena mode, mengikuti perkembangan permintaan secara umum atau pasaran terhadap jenis baru yang melimpah ataupun melalui peningkatan pemanfaatan kayu (penggergajian, pengeringan, dll). Pengetahuan nilai komersial tegakan hutan merupakan keharusan bagi perusahaan, untuk menentukan kelayakan usaha atau dalam rangka menetapkan hasil akhir yang akan dipasarkan.

Langkah pertama dalam pendugaan nilai komersil tegakan adalah dengan menentukan jumlah batang yang dapat diambil dari tegakan yang diusahakan atau dengan luas bidang dasar tegakan per hektarnya. Data ini harus terperinci menurut setiap jenis komersilnya.

5. Penentuan biomassa tegakan.

Biomassa tegakan merupakan jumlah biomassa pohon dari seluruh pohon yang terdapat pada satuan luas tertentu dan dengan diameter yang tidak kurang dari besar diameter tertentu. Biomassa tegakan ini akan dapat diketahui apabila besarnya biomassa setiap pohon yang terdapat dalam areal tegakan tersebut diketahui.

2.3. Peranan Struktur Tegakan Hutan dalam Kegiatan Perencanaan Pengusahaan Hutan

Struktur tegakan hutan pada hutan tanaman merupakan sebaran jumlah pohon per satuan luas tertentu (hektar) pada berbagai kelas umur. Bentuk sebaran ini akan menyerupai lonceng telungkup, yaitu mendekati sebaran normal (Meyer, et al., 1961 dalam Davis & Johnson, 1987). Bentuk sebaran ini akan dipakai sebagai petunjuk bagi penentuan dapat tidaknya tegakan tersebut diadakan pemanenan, yaitu dengan melihat arah menjulur kurvanya. Apabila kurva menjulur ke kanan, berarti areal hutan sebagian besar terdiri dari pohon dengan kelas umur yang rendah. Sebaliknya bilamana kurva menjulur ke kiri, berarti sebagian besar pohon dalam tegakan tersebut mempunyai kelas umur tinggi, sehingga perlu diadakan pemanenan.

Dilihat dari pandangan statistika, arah menjulur kurva dapat ditunjukkan oleh besar nilai ”skewness”. Nilai skewness yang negatif merupakan petunjuk bagi kurva yang menjulur ke kiri dan nilai skewness yang positif merupakan petunjuk bagi kurva yang menjulur ke kanan.

Menurut Meyer et al(1961) dalam Davis dan Johnson (1987), aturan yang dipakai pada hutan tanaman dapat pula diterapkan pada hutan alam tetapi dengan memakai prinsip-prinsip yang berlaku pada hutan alam. Prinsip yang berbeda dalam keperluan ini adalah penetapan bentuk struktur tegakan hutan dan dimensi yang dipakai sebagai petunjuknya. Pada hutan alam, dimensi diameter dapat dipakai sebagai pengganti dimensi umur pada hutan tanaman, sedangkan bentuk struktur tegakannya harus ditentukan untuk setiap kesatuan tegakannya, mengingat banyaknya faktor yang dapat mempengaruhinya.

2.4. Pertumbuhan dan Potensi Hutan

Menurut Simon (1996) terdapat 3 (tiga) elemen dasar untuk pertumbuhan tegakan, yaitu tambah tumbuh (accretion), mortalitas (mortality) dan ingrowth. Tambah tumbuh adalah pertumbuhan semua pohon yang diukur sejak awal sampai akhir pengamatan. Disini termasuk pohon-pohon yang ditebang dan yang mati sebelum akhir periode pengamatan. Mortalitas hanya melibatkan kayu yang

mati selama periode pengamatan. Ingrowth adalah volume pohon-pohon yang tumbuh menjadi kelas diameter yang terendah selama periode pengamatan.

Kalau tambah tumbuh diberi notasi A, mortalitas M, ingrowth I, dan volume kayu yang ditebang selama periode Y, maka:

Total pertumbuhan (GG) = A + I Pertumbuhan Bersih (NG) = A – M Produksi (P) = A – M + I

= A – M + I + Y

Pertumbuhan diitetapkan sebagai terminology yang bersifat umum, sedangkan riap lebih spesifik. Biasanya riap dipakai untuk menyatakan pertambahan volume pohon atau tegakan per satuan waktu tertentu. Riap juga sering dipakai untuk menyatakan pertambahan nilai tegakan. Kadang-kadang riap juga dipakai untuk menyatakan pertambahan diameter atau tinggi pohon setiap tahun.

Riap volume suatu tegakan tergantung pada kepadatan (jumlah) pohon yang menyusun tegakan tersebut (degree of stocking), jenis dan kesuburan tanah. Simon (1996) mengungkapkan bahwa riap volume suatu pohon dapat dilihat dari kecepatan tumbuh diameter, yang setiap jenis mempunyai laju (rate) yang berbeda-beda. Untuk semua jenis pada waktu muda umumnya mempunyai kecepatan tumbuh diameter yang tinggi, kemudian semakin tua semakin menurun sampai akhirnya berhenti. Untuk hutan tanaman biasanya pertumbuhan diameter grafik berbentuk huruf S (sigmoid) karena pada mulanya tumbuh agak lambat, kemudian cepat lalu menurun. Lambatnya pertumbuhan diameter pada waktu muda disebabkan tanaman hutan ditanam rapat untuk menghindari percabangan yang berlebihan dan penjarangan yang belum memberi hasil (tending thinnings).

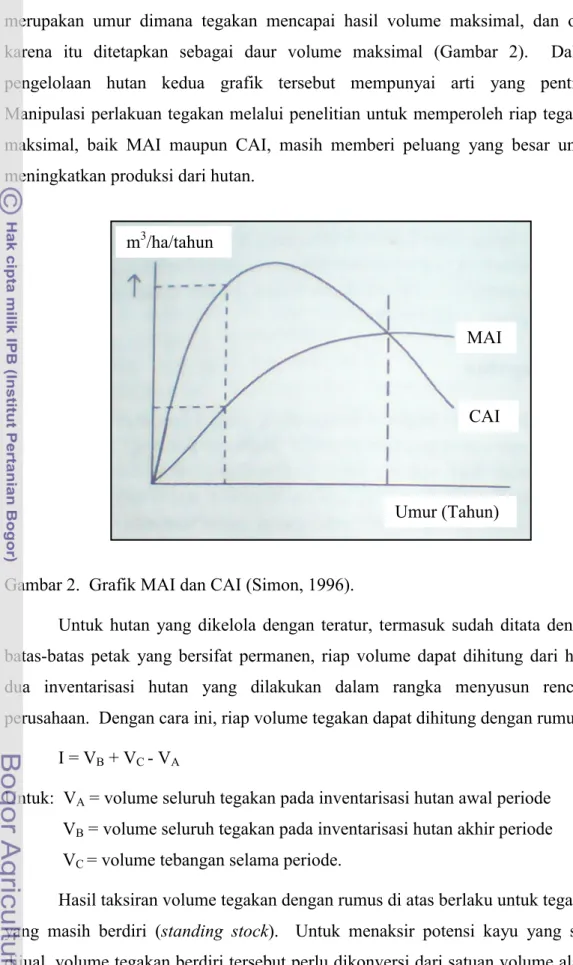

Kalau suatu tegakan sudah tidak berriap lagi, maka dapat dikatakan bahwa hutan tersebut sudah mencapai klimaks. Jadi mulai saat itu dan seterusnya riap tegakan sudah sama dengan nol. Riap volume tegakan selama satu daur dapat dibedakan antara riap rata tahunan (Mean Annual Increment, MAI), riap rata-rata periodik (Periodic Annual Increment, PAI) dan riap rata-rata-rata-rata berjalan (Current Annual Increment, CAI). Titik potong antara grafik MAI dan CAI

merupakan umur dimana tegakan mencapai hasil volume maksimal, dan oleh karena itu ditetapkan sebagai daur volume maksimal (Gambar 2). Dalam pengelolaan hutan kedua grafik tersebut mempunyai arti yang penting. Manipulasi perlakuan tegakan melalui penelitian untuk memperoleh riap tegakan maksimal, baik MAI maupun CAI, masih memberi peluang yang besar untuk meningkatkan produksi dari hutan.

Gambar 2. Grafik MAI dan CAI (Simon, 1996).

Untuk hutan yang dikelola dengan teratur, termasuk sudah ditata dengan batas-batas petak yang bersifat permanen, riap volume dapat dihitung dari hasil dua inventarisasi hutan yang dilakukan dalam rangka menyusun rencana perusahaan. Dengan cara ini, riap volume tegakan dapat dihitung dengan rumus:

I = VB+ VC - VA

Untuk: VA= volume seluruh tegakan pada inventarisasi hutan awal periode

VB= volume seluruh tegakan pada inventarisasi hutan akhir periode

VC = volume tebangan selama periode.

Hasil taksiran volume tegakan dengan rumus di atas berlaku untuk tegakan yang masih berdiri (standing stock). Untuk menaksir potensi kayu yang siap dijual, volume tegakan berdiri tersebut perlu dikonversi dari satuan volume alami ke satuan yang dipakai dalam perdagangan. Karena beberapa hal, tidak

m3/ha/tahun

MAI

CAI

seluruhnya kayu dari tegakan berdiri dapat sampai ke tempat penjualan. Pengurangan volume tegakan berdiri ini dapat terjadi karena:

1. Cacat alam pada pohon-pohon berdiri yang tidak diperhitungkan dalam penaksiran.

2. Kerusakan pada waktu penebangan

3. Kehilangan sebelum kayu diangkut ke tempat penjualan.

Untuk itu biasanya taksiran volume tegakan berdiri dikalikan dengan suatu faktor koreksi, yang besarnya dihitung dari pengalaman masa lalu di tempat yang sama. 2.5. Konsep Kelestarian Hasil dalam Pengelolaan Hutan

2.5.1. Konsep Dasar Pengelolaan Hutan Lestari

Pengelolaan hutan berada pada keadaan kelestarian hasil apabila besarnya hasil sama dengan pertumbuhannya dan berlangsung secara terus-menerus. Secara umum dapat dikatakan bahwa jumlah maksimum hasil yang dapat diperoleh dari hutan pada suatu waktu tertentu adalah jumlah komulatif pertumbuhan sampai waktu itu, sedangkan jumlah maksimum hasil yang dapat dikeluarkan secara terus-menerus setiap periode sama dengan pertumbuhan pada periode itu (Davis et al., 2001).

Kelestarian hasil dipakai sebagai prinsip dasar dalam pemanenan dan sangat bergantung pada sistem pengaturan hasil yang digunakan (Seydack, 1995). Goodland, Asibey, Post, dan Dyson (1990) dalam Seydack (1995) mengemukakan bahwa kelestarian hasil yang banyak diterapkan di hutan tropis atau subtropis memiliki arti bahwa dalam memanfaatkan hutan alam untuk jangka panjang harus memperhatikan jasa lingkungan (seperti perlindungan tata air dan tanah) maupun kualitas biologinya (seperti keanekaragaman hayati). Dalam hal ini pemanenan tidak boleh melampaui kecepatan regenerasi dari sumberdaya alaminya, ataupun merusak potensi pemanenan yang serupa pada masa yang akan datang.

Lebih lanjut Seydack (1995) menambahkan bahwa kelestarian pemanenan berarti jumlah dan tipe produk yang sama (dimensi, kualitas dan jenis) dapat diambil secara terus-menerus dalam interval periode jangka panjang. Pemanenan

harus mempertimbangkan kemampuan hutan dalam memulihkan diri, baik dalam pertumbuhan maupun dalam keberhasilan regenerasinya.

Konsep kelestarian hasil oleh ITTO (1992) didefenisikan sebagai proses pengelolaan lahan hutan permanen untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang terinci, yang meliputi produksi yang berkesinambungan dari hasil hutan dan jasa hutan, tanpa banyak menyebabkan penurunan nilai dan produktivitasnya, tanpa banyak memberikan pengaruh yang merugikan terhadap lingkungan.

Oleh sebab itu pengelolaan hutan lestari mengandung implikasi bahwa untuk mencapai tujuan pengusahaan hutan wajib mengaplikasikan metode perusahaan (bisnis) dan metode teknis kehutanan (eksploitasi dan pembinaan hutan) yang mampu menjamin keberlanjutan usaha dan keberlanjutan ekosistem. Kedua tujuan ini harus benar-benar terwujud dalam politik dan kebijakan kehutanan yang akan dirumuskan.

Berdasarkan pengertian pengelolaan hutan lestari tersebut tercermin pula konsep pengaturan kelestarian hasil dan teknik-teknik konservasi hutan. Pengaturan kelestarian hasil dalam pengusahaan hutan bertujuan untuk sedapat mungkin mencapai keseimbangan antara pertumbuhan dan panenan baik tahunan maupun periode pengusahaan tertentu. Teknik-teknik konservasi dalam pengelolaan hutan lestari adalah adanya upaya bahwa panenan dilakukan hanya sebatas pada hasil yang memiliki nilai pasar dan meninggalkan cadangan hasil di lapangan serta meminimumkan tingkat kerusakan pada cadangan hasil tersebut. Davis dan Johnson (1987) mengemukakan bahwa kelestarian hasil dalam pengusahaan hutan hanya dapat diaplikasikan dan berhasil baik apabila dilakukan dengan cara pengorganisasian secara efektif dan ekonomis seluruh faktor produksi kehutanan dan penggunaan secara bersama. Jadi pelaksanaannya dilakukan secara bersama oleh pemerintah, swasta dan unit-unit produksi. Unit-Unit kelestarian hasil harus diatur untuk menghasilkan panenan yang tetap dalam satu rencana kerja, satu areal hutan dan satu periode tertentu. Persyaratan utama dari unit kelestarian hasil adalah persediaan cadangan hasil yang cukup. Konsep pengelolaan pelestarian hasil harus mempertimbangkan perusahaan dan perimbangan silvikultur sekaligus. Asumsinya bahwa :

1. Fasilitas angkutan harus cukup, sehingga areal hutan dapat dijangkau selama jangka waktu usaha.

2. Sistem silvikultur harus menjamin produksi hutan sesuai permintaan pasar. 3. Keadaan pasar harus cukup baik yang memberi jaminan produksi yang mantap

dan lestari.

Asumsi terakhir adalah tantangan, karena tidak seorangpun yang mampu meramalkan fluktuasi harga jual kayu di masa mendatang.

2.5.2. Prinsip Kelestarian Hasil Dalam Pengelolaan Hutan Produksi

Menurut Suhendang (1993) terdapat empat pertanyaan mendasar yang harus dijawab dalam penerapan prinsip kelestarian hasil dalam pengelolaan hutan, yaitu:

1. Dalam kesatuan pengelolaan manakah prinsip kelestarian hasil harus diterapkan?

2. Ukuran hasil apakah yang dipakai dalam menerapkan kelestarian hasil? 3. Ukuran hasil yang bagaimanakah dan bilamanakah ukuran itu dicapai?

4. Syarat-syarat apa sajakah yang diperlukan agar kelestarin hasil dapat dicapai ? Keempat pertanyaan kunci di atas perlu dijawab dan sekaligus menjadi prasyarat dalam perencanaan pengelolaan hutan baik oleh pemerintah maupun oleh pelaksana yang diberikan hak dalam mengelola suatu kawasan hutan.

2.5.3. Kesatuan Pengelolaan Kelestarian Hasil

Kesatuan Pengelolaan Kelestarian Hasil merupakan suatu kesatuan luas wilayah tempat dimana kegiatan pengaturan hasil hutan dilakukan. Kesatuan wilayah ini harus memiliki homogenitas yang tinggi baik dari segi fisiografi lahan maupun produktivitas hutannya. Kesatuan wilayah pengelolaan ini hendaknya ditata menurut Rencana Karya Tahunan (RKT) untuk jangka waktu tertentu. Luas setiap RKT ditetapkan berdasarkan kemampuan pengelola dan produktivitas hutan pada tingkat teknologi tertentu. Untuk itu kesatuan pengelolaan kelestarian hasil haruslah dapat menjamin keberlanjutan produksi dan keberlanjutan usaha dalam jangka waktu pengusahaan tertentu.

Areal Kesatuan Kelestarian ditetapkan dengan asumsi bahwa dari kesatuan ini diharapkan dapat diperoleh hasil yang besarnya relatif sama setiap tahun. Oleh karena itu besar jatah tebangan tahunan (AAC maksimum) yang dapat memberikan jaminan kelestarian hasil haruslah didasarkan pada potensi hutan dalam setiap areal kesatuan kelestarian hasil. Suhendang (1993), menjelaskan bahwa untuk menjamin kelestarian hasil maka dalam areal kesatuan kelestarian hasil setiap tahun harus terdapat seluruh kegiatan produksi (penanaman, pemeliharaan dan pemanenan) dengan bobot pekerjaan sebanding dengan produktivitas lahannya. Dengan demikian maka Kesatuan Kelestarian Hasil akan sama dengan Kesatuan Kelestarian Produksi. Dalam kesatuan produksi ini, luasannya harus dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Jadi untuk menentukan wujud dari ukuran kesatuan ini, ukuran dasarnya adalah keefektifan pelaksanaan pekerjaan peremajaan dan pengkayaan tegakan, pemeliharaan dan penebangan. Ukuran lain adalah didasarkan pada manfaat ekonomis dan finansial. Jadi luas optimal kesatuan kelestarian disesuaikan dengan besarnya riap, produktivitas lahan dan nilai hasil hutan yang diproduksi dengan tetap mempertimbangkan derajat aksesibilitas wilayah dan derajat kekompakan areal.

Berdasarkan uraian di atas maka, luas areal Kesatuan Kelestarian Hasil didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

1. Tingkat Keefektifan penyelenggaraan proses produksi hutan (penanaman, pemeliharaan, pemanenan), pengangkutan dan pengawasan yang dicirikan oleh prestasi setiap unit kerja, jenjang pengawasan pada berbagai tingkat jabatan tenaga kerja, topografi lapangan dan tingkat kekompakan wilayah. 2. Kelayakan finansial (NPV, BCR, IRR) untuk tujuan pengusahaan tertentu

digunakan sebagai kriteria menentukan luas optimal Kesatuan Kelestarian. Bentuk tindakan pengelolaan yang diperlukan dalam pengusahaan hutan alam sangat bergantung pada pola perilaku tegakan yang sangat ditentukan oleh proses biologi yang terjadi di dalamnya. Korelasi antara ukuran hasil yang digunakan dengan ukuran besaran yang menerangkan proses biologis (pertumbuhan) merupakan syarat mutlak dalam menentukan metode pengaturan hasil yang dapat menjamin kelestarian hutan. Dengan alasan ini maka pemakaian

ukuran hasil dalam bentuk fisik lebih praktis dan menguntungkan dibanding dengan ukuran uang. Hal ini dimungkinkan karena ukuran uang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang tunduk pada hukum pasar yang kompleks dan memiliki ketidakpastian yang tinggi. Sedangkan ukuran fisik lebih stabil dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang bersifat dinamis.

2.5.4. Ukuran Kelestarian Hasil

Ukuran kelestarian hasil yang dapat digunakan dalam pengelolaan hutan adalah ukuran fisik (luas areal, volume, masa dan jumlah individu) dan ukuran ekonomi (nilai uang). Ukuran kelestarian hasil dalam bentuk fisik terutama volume telah banyak dipakai dalam pengelolaan hutan. Namun yang menjadi masalah adalah berapa besar hasil fisik itu yang dapat menjamin kelestarian hasil. Penggunaan ukuran hasil dalam bentuk nilai uang umumnya akan rumit, karena nilai uang ditentukan oleh berbagi faktor, antara lain inflasi, tingkat suku bunga dan pajak. Sungguhpun demikian, dalam setiap pengelolaan hutan ukuran kelestarian hasil dalam bentuk nilai uang sangatlah penting dan harus dipertimbangkan secara rasional. Besar nilai uang tersebut hendaknya sejalan dengan ukuran fisik yang didasarkan pada perilaku biologi yang terjadi dalam hutan yang sedang dikelola. Tentunya produktivitas hutan yang diukur berdasarkan riap tegakan menjadi faktor pembatas dalam menentukan limit ukuran hasil fisik maupun ekonomis.

Sehendang (1993) mengemukakan bahwa tidaklah cukup alasan untuk memilih salah satu bentuk ukuran hasil fisik untuk menyatakan tujuan penggunaan hasil yang berbeda-beda. Untuk itu ukuran hasil fisik harus disesuaikan dengan tujuan penggunaan hasil. Sebagai contoh ukuran hasil fisik untuk kayu pertukangan digunakan volume tegakan (m3/ha). Secara operasional ukuran kelestarian hasil didefinisikan sebagai besarnya panenan yang sama setiap tahun dari kesatuan yang dikelola. Formula untuk menentukan ukuran kelestarian hasil sebagai berikut :

Vt ≥ AAC; untuk t = 1,2,3, ..., r; r + 1, ..., r + n

Di mana : Vt = Volume tegakan siap panen pada tahun ke-t

AAC = Jatah tebangan tahunan maksimum yang diizikan agar kelestarian dicapai

Formula di atas sebenarnya menerangkan bahwa besarnya hasil sangat bergantung pada tujuan perusahaan yang besarnya tidak selamanya sama dengan Vt. Jadi prinsip kelestarian hasil lebih ditentukan oleh kemampuan lahan hutan

untuk memproduksi hasil hutan (kayu) yang ada di atasnya. Faktor kemampuan lahan merupakan faktor pembatas pencapaian kelestarian hasil pada tingkat teknologi tertentu.

Apabila besarnya AAC pada rotasi tebangan ke-s dinyatakan sebagai AACs, maka perbadingan antara besarnya AAC pada rotas ke-s dengan AAC pada

rotasi sebelumnya (s-1) dinyatakan oleh : qs = AACs/AAC(s-1),

Maka prinsip kelestarian hasil dapat dicapai apabila qs ≥ 1. Untuk hutan alam AAC(0) dianggap sebagai AAC pada potensi masak tebang hutan utuh

(virgin forest), sehingga selalu qs = 1.

2.5.5. Waktu Pencapaian Ukuran Kelestarian Hasil

Ukuran kelestarian hasil hendaknya dipahami sebagai suatu ukuran yang tidak bersifat mutlak, terdapat unsur kenisbian di dalamnya. Sumber kenisbian ini terutama disebabkan oleh ukuran yang dipakai dalam menentukan kelestarian hasil, apakah luasan, volume, jumlah batang atau nilai uang. Suhendang (1993), menyatakan tidak ada jaminan pemakaian salah satu ukuran kelestarian hasil yang memberikan tingkat kelestarian yang sama apabila diukur dengan ukuran lainnya. Karena hasil yang dipungut dalam pengelolaan hutan merupakan hasil interaksi berbagai faktor alam. Sumber kenisbian lain dalam pencapaian kelestarian hasil adalah metode pengaturan hasil yang digunakan. Perbedaan metode pengaturan hasil akan memberikan tingkat kelestarian hasil yang berbeda-beda. Pemilihan ukuran dan metode pengaturan hasil dalam pengelolaan hutan merupakan kunci keberhasilan pencapaian tingkat kelestarian hasil yang diharapkan.

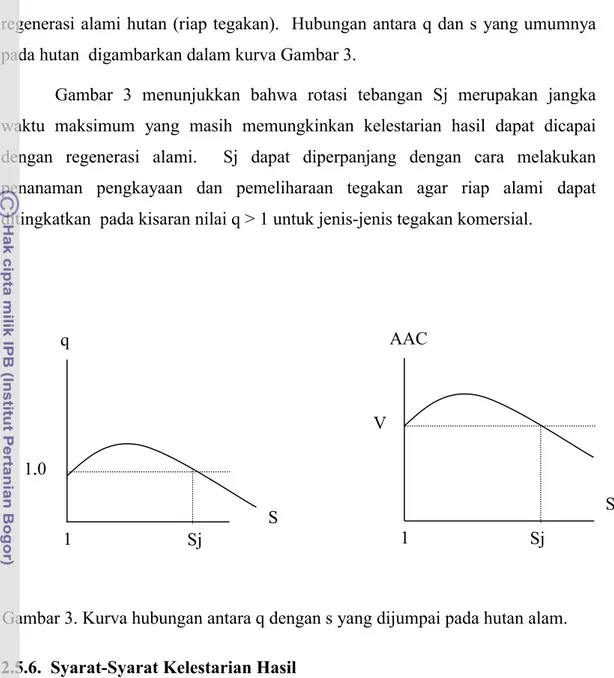

Untuk menentukan waktu pencapaian kelestarian hasil didekati dengan kurva hubungan antara q dan s yang sangat bergantung pada kemampuan

regenerasi alami hutan (riap tegakan). Hubungan antara q dan s yang umumnya pada hutan digambarkan dalam kurva Gambar 3.

Gambar 3 menunjukkan bahwa rotasi tebangan Sj merupakan jangka waktu maksimum yang masih memungkinkan kelestarian hasil dapat dicapai dengan regenerasi alami. Sj dapat diperpanjang dengan cara melakukan penanaman pengkayaan dan pemeliharaan tegakan agar riap alami dapat ditingkatkan pada kisaran nilai q > 1 untuk jenis-jenis tegakan komersial.

Gambar 3. Kurva hubungan antara q dengan s yang dijumpai pada hutan alam. 2.5.6. Syarat-Syarat Kelestarian Hasil

Kondisi hutan yang dapat menjamin penyelenggaraan prinsip kelestarian hasil dapat didefinisikan sesuai dengan ukuran hasil yang dipilih dan metode pengaturan hasil yang diterapkan. Besaran-besaran seperti karakteristik tegakan, karakteristik tempat tumbuh dan rotasi panenan yang menjadi syarat tercapainya keadaan hutan yang lestari perlu ditentukan secara kuantitatif dan dirumuskan. Nilai kuantitatif harus didasarkan pada hasil pengamatan langsung di lapangan, tidak cukup hanya didasarkan pada asumsi semata. Nilai-nilai karakteristik tersebut harus berdasarkan pada keadaan spesifik kawasan dan bukan generalisasi berlebihan dari data yang khusus.

1,0 q S Sj 1 V AAC S Sj 1

Suhendang (1993) menjelaskan bahwa untuk mencapai tingkat kelestarian hasil yang memberikan nilai keuntungan maksimum hanya dapat dicapai bila hutan yang dikelola mencapai keadaan normal. Tingkat kenormalan hutan alam yang dikelola untuk menghasilkan kayu pertukangan dapat diukur berdasarkan volume tegakan dan struktur tegakan.

Volume tegakan normal pada hutan alam dicirikan oleh volume tegakan hutan pada fase klimaksnya. Pada fase ini, tingkat pemanfaatan faktor-faktor pertumbuhan oleh pohon-pohon dalam tegakan bersifat optimal. Untuk itu volume tegakan pada fase klimaks merupakan ukuran volume tegakan normal (Vn). Bila rotasi tebang sesungguhnya diketahui (rn) dan besar riap sesungguhnya diketahui (In), maka besar regenerasi normal tegakan setelah rotasi tebang ke -s adalah :

Vns = In x rn (m3/ha)

Apabila dari hutan tersebut ditetapkan jatah tebangan normal (Vpn), maka : Vpn = Vns = In x rn, (m3/ha); sehingga :

Vn = Vn – Vpn + Vns = Vn – Vns + Vns = Vn

Untuk umur tegakan setelah penebangan (t-tahun), volume tegakan normal (Vnt), dapat ditentukan dengan formula :

Vnt = Vn-Vp + t x In Jadi,

I = Vp/rn (syarat untuk q = 1)

Apabila satu petak tegakan memiliki volume mula-mula (Vm), ditebang sebanyak (Vp) dan pada t – tahun setelah penebangan, volume tegakan sebesar Vt, maka Tingkat Kenormalan Tegakan (TKT) dapat ditentukan dengan formula :

Vnt = Vm – Vp + t x In, dan

TKT = Vt/Vnt = Vt/Vm-Vp + t x In

Berdasarkan perhitungan di atas dapat ditentukan Tingkat Kenormalan Tegakan (TKT) yang dicirikan oleh luas areal yang sebanding dengan besarnya produktivitas lahan pada setiap jangka waktu setelah penebangan. Ciri lain adalah besarnya nilai rata-rata dan keragaman TKT dari setiap tegakan dalam kawasan hutan bersangkutan. Jadi hutan normal dapat dicirikan oleh (1) sebaran luas areal

pada setiap jangka waktu setelah penebangan sebanding dengan tingkat produktivitas lahannya, dan (2) memiliki nilai TKT = 1 dan G2TKT= 0.

2.5.7. Indikator Kelestarian Hutan

Tujuan utama pengelolaan hutan sekaligus merupakan kerumitan dari pengelolaan hutan adalah bahwa selain menghendaki produksi maksimal (prinsip ekonomi) juga sekaligus mempertimbangkan tujuan kelestarian hutan (prinsip ekologis).

Hutan sebagai sumberdaya alam yang dapat dipulihkan memungkinkan untuk menerapkan konsep kelestarian hutan. Konsep pengelolaan hutan serbaguna yang dianut selama ini mungkin masih relevan untuk dipertimbangkan dalam menentukan indikator kelestarian hutan. Prinsip pengaturan hasil hutan dalam pengelolaan hutan serbaguna seperti hasil maksimum, hasil lestari dan hasil yang bernilai tambah merupakan prinsip pengaturan hasil yang sebenarnya paling ideal, asalkan pengertian hasil disini mencakup hasil hutan dalam arti luas yaitu kayu, non kayu dan turunannya serta jasa lingkungan. Prinsip kelestarian hasil mengisyaratkan bahwa hutan yang dikelola harus memiliki cadangan hasil yang cukup, panenan hasil minimal tetap setiap tahun atau setiap jangka waktu usaha dan hasil yang dipanen sesuai dengan produktifitas lahan. Kelestarian hasil ini akan dapat dicapai apabila pengelolaan hutan dilakukan sedapat mungkin menjamin kesinambungan produksi yang dapat dicapai bila terdapat keseimbangan antara pertumbuhan bersih dan panenan baik tahunan maupun periode tertentu. Untuk mencapai ini, maka unit-unit kesatuan produksi harus ditata dan diatur agar panenan tetap dalam satu rencana kerja, satu areal hutan dan satu periode usaha tertentu. Sayangnya prinsip ini baru diterapkan pada hutan produksi yang tujuan pengusahaannya untuk produksi kayu, sedangkan untuk hasil hutan non kayu dan turunannya serta jasa lingkungan masih belum diterapkan (Tokedeet al., 2008).

Berdasarkan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) terdapat 3 (tiga) prinsip, 10 kriteria dan 57 indikator pengelolaan hutan produksi lestari, yang dapat dirinci sebagai berikut (Ngadiono, 2004):

- Prinsip 1 : Kelestarian fungsi produksi

1. Kelestarian sumberdaya hutan (6 indikator) 2. Kelestarian hasil hutan (9 indikator)

3. Kelestarian usaha (6 indikator) - Prinsip 2 : Kelestarian fungsi ekologis

1. Stabilitas ekosistem (11 indikator)

2. Sintasan spesies langka/endemik/dilindungi (8 indikator) - Prinsip 3: Kelestarian fungi sosial

1. Terjaminnya sistem tenurial hutan komunitas (4 indikator)

2. Terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas dan karyawan (5 indikator)

3. Terjaminnya keberlangsungan integrasi sosial dan kultur komunitas da karyawan (3 indikator)

4. Realisasi tanggung jawab rehabilitasi status gizi dan penanggulangan kesehatan (2 indikator)

5. Jaminan atas hak-hak tenaga kerja (3 indikator)

2.6. Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan

Sekitar 8 juta sampai 16 juta hektar hutan tropis dirusak setiap tahunnya antara tahun 1980an dan 1990an, perusakan ini melepaskan 0,8 milyar sampai 2,4 milyar ton karbon ke atmosfer. 20% dari penyebab pemanasan global disebabkan oleh deforestasi, hampir sama besarnya dengan emisi yang dihasilkan oleh Amerika Serikat penghasil emisi terbesar di dunia. Terdapat banyak penyebab deforestasi, dan hal-hal tersebut sangat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Penyebab utama deforestasi meliputi padang rumput untuk peternakan, pertanian industri (kedelai, kelapa sawit), dan pembalakan kayu-kayu tropis untuk keperluan eksport, yang banyak dilakukan di Amerika Selatan, Asia Tenggara dan Afrika Tengah. Emisi gas rumah kaca global yang berasal dari bahan bakar fosil negara-negara maju dan berkembang dan deforestasi hutan tropis harus mulai diturunkan pada dekade mendatang apabila kita mengharapkan tingkat pemanasan tetap di bawah 2°C pada tahun 2050 (Houghton, 2005)

Pemanasan global memiliki dampak besar pada hutan-hutan di dunia, dan memiliki potensi besar untuk mempercepat kehancuran hutan tropis. Kebakaran hutan dan pohon-pohon yang mati dapat melipatgandakan emisi karbon pada saat El Niño dan tahun-tahun kering lainnya. Pada kejadian El Niño 1998, kebakaran lahan gambut dan hutan di Indonesia melepaskan tambahan 0.8 – 2.6 milyar ton karbon ke atmosfer (Page et al., 2002). Banyak model-model perkiraan iklim memperkirakan iklim yang lebih panas dan kering di wilayah tropis dengan skenario business-as-usual (tidak ada perubahan) dan beberapa memperkirakan bahwa sebagian besar hutan Amazon dapat menjadi savana. Perubahan iklim yang tidak dikendalikan dapat menjadi bencana bagi keanekaragaman spesies hutan dan sumber daya yang menjadi tumpuan masyarakat adat dan masyarakat yang bermukim di hutan. Dokumen ini berfokus pada hutan-hutan di daerah tropis, wilayah yang menghasilkan hampir semua emisi dari deforestasi pada saat ini.

Laju deforestasi dapat diukur dengan menggunakan berbagai instrumen penginderaan jauh (remote sensing) yang digabungkan dengan survei lapangan. Biomassa hutan harus dihitung untuk menghitung emisi. Akurasi laju deforestasi dan pengukuran biomassa hutan bergantung pada kemampuan teknologi dan pengawasan kehutanan, yang bervariasi di antara negara –negara tropis.

Walaupun terdapat berbagai metodologi yang sudah dibahas oleh para ilmuwan, inventarisasi karbon hutan secara ekstensif baru dilakukan di beberapa negara saja, dan hanya Brazil dan India yang pada saat ini telah mengukur deforestasi mereka secara teratur dengan menggunakan data satelit resolusi tinggi. Metode ini harus diterapkan pada wilayah-wilayah tropis lainnya untuk mengurangi ketidakpastian mengenai emisi deforestasi. Oleh sebab itulah investasi besar untuk kegiatan ilmiah dan teknis dalam inventarisasi perlu dilakukan.

Situasi teknologi pengawasan yang dirangkum oleh Climate Action Networkpada Februari 2007 adalah sebagai berikut:

- Pada saat ini metodologi teknis dan pengambilan data yang memadai sudah tersedia untuk melakukan inventarisasi perubahan fungsi lahan secara nasional, termasuk pengawasan periodik dan deteksi perubahan dari tahun ke tahun;

- Masih terdapat beberapa tantangan ilmiah dan teknologi yang terkait dengan pengembangan teknologi penginderaan jauh untuk mengukur dan mengawasi perubahan biomass dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) telah menyetujui metode standard untuk mengukur emisi dari deforestasi pada berbagai laporan (IPCC, 2000). Semakin tinggi resolusi dari citra satelit, semakin mahal pula biaya yang harus dikeluarkan. Degradasi yang menyebabkan emisi karbon tetapi tidak sepenuhnya menghancurkan hutan, juga dapat diukur, tetapi membutuhkan metode yang lebih canggih dan mahal. Memasukkan degradasi pada regimen deforestasi akan meningkatkan beban pengawasan secara signifikan dan juga upaya pembangunan kapasitas. Walaupun penginderaan jauh dapat digunakan untuk memonitor tutupan hutan dan deforestasi secara cukup baik, hal ini tidak bisa dilakukan untuk degradasi, di mana lebih banyak pengukuran lapangan dibutuhkan. Sensor satelit dan pesawat yang sedang dikembangkan seperti radar dan LIDAR dapat meningkatkan kemampuan kita.

2.7. Tegakan Tinggal

Dalam ketentuan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) tahun 1993, tegakan tinggal didefinisikan sebagai tegakan hutan yang sudah ditebang pilih dan dipelihara sampai dengan penebangan berikutnya yang terdiri dari pohon-pohon binaan dan pohon-pohon pendamping yang diketahui dengan mengadakan kegiatan inventarisasi tegakan tinggal yang dilakukan 2 (dua) tahun sesudah kegiatan penebangan.

Inventarisasi Tegakan Tinggal (ITT) adalah kegiatan pencatatan dan pengukuran pohon serta permudaan alam pada areal bekas tebangan untuk mengetahui antara lain: komposisi jenis, penyebaran kerapatan pohon dan permudaan serta jumlah dan tingkat kerusakan pohon inti. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan kondisi tegakan tinggal dan untuk menentukan perlakuan silvikultur pada petak-petak kerja tahunan sesudah kegiatan penebangan dan perapihan.

2.8. Hak Pemungutan Hasil Hutan Masyarakat Hukum Adat

Hak pemungutan hasil hutan masyarakat hukum adat merupakan bentuk pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat pemilik hak ulayat. Dalam pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan, masyarakat hukum adat dapat melakukannya sendiri, atau juga dengan bermitra dengan suatu badan usaha atau lembaga (Mardiyadi, 2004).

Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat adat dengan persetujuan Dinas Koperasi dan Dinas Kehutanan Provinsi dengan tujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk memungut hasil hutan kayu dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan sesuai dengan surat ijin pemungutan dalam areal ulayat masyarakat tersebut. Kopermas diharapkan tidak merusak lingkungan dan merubah fungsi pokok hutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat, meningkatkan motivasi dan peran komunikasi masyarakat hukum adat dalam pelestarian sumberdaya hutan serta menciptakan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan wilayah dan pendapatan masyarakat. Untuk daerah Tanah Papua, hak pemungutan hasil hutan masyarakat hukum adat dikenal dengan istilah Ijin Pemungutan Kayu Masyarakat Adat (IPKMA).

IPKMA di Tanah Papua didasarkan pada Surat Edaran Gubernur Provinsi Papua Nomor 522.2/3386/SET tanggal 22 Agustus 2002 perihal pengaturan pemungutan hasil hutan kayu oleh masyarakat adat yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se-Provinsi Papua. Dalam surat tersebut Gubernur menghimbau agar masyarakat adat dapat diberikan areal konsesi seluas 1000 Ha dengan jangka waktu perijinan 1 (satu) tahun. Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor KEP. 522.1/1648 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat/Ijin Pemungutan Kayu Masyarakat Adat.

Dalam pelaksanaannya IPKMA ini tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah sehingga pada tahun 2005 IPKMA dibekukan oleh Pemerintah Pusat.