BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Organizational Citizenship Behavior (OCB)

1. Definisi Organizational Citizenship Behavior (OCB)

Perilaku kewarganegaraan organisasi atau biasa disebut Organizational Citizenship Behavior (OCB)adalah perilaku individu yang secara sukarela (tidak terdapat unsur paksaan), tidak secara langsung atau eksplisit diakui formal dengan adanya sistem penghargaan dan keselurahn hal tersebut nantinya diharapkan dapat mempromosikan keefisiensian dan keefektifan fungsi organisasi atau perilaku seseorang yang bekerja lebih dari deskripsi pekerjaan. (Organ, 2006).

Johns (dalam Budihardjo, 2004) mengemukakan OCB memiliki karakteristik perilaku extra-role behavior (sukarela) yang tidak termasuk dalam uraian jabatan, perilaku spontan, tanpa saran atau perintah tertentu, perilaku yang bersifat menolong, serta perilaku yang tidak mudah terlihat serta dinilai melalui evaluasi kinerja. Menurut Enhart, 2004 (dalam Khalid & Ali, 2005) OCB adalah perilaku yang mempertinggi nilai dan pemeliharaan sosial serta lingkungan psikologi yang mendukung hasil pekerjaan.

Morrison (1994) mendefinisikan OCB sebagai perilaku extra role karyawan dan perbedaan yang paling mendasar adalah pada reward karena pada perilaku ini biasanya terbebas dari reward. Perilaku yang dilakukan oleh individu tidak diorganisir dalam reward, dengan kata lain tidak ada insentif tambahan bagi karyawan yang berperilaku extra role. OCB adalah kontribusi pekerja yang melebihi deskripsi kerja formal (dalam Purba, 2004).

2. Aspek–Aspek Organizational Citizenship Behavior (OCB)

Organ (1988) mengatakan bahwa orang yang melakukan Organizational Citizenship Behavior (OCB) dikenal sebagai “tentara yang

baik”. Terdapat lima dimensi OCB menurut Organ (2006) adalah sebagai

berikut : a. Altruism

Perilaku karyawan dalam menolong rekan kerjanya yang mengalami kesulitan dalam situasi yang sedang dihadapi baik mengenai tugas dalam organisasi maupun masalah pribadi orang lain. Dimensi ini mengarah kepada memberi pertolongan yang bukan merupakan kewajiban yang ditanggungnya.

Refleks menolong akan muncul apabila individu yang altruistif melihat seseorang yang perlu untuk dibantu, seperti orang yang sudah dikenalnya ataupun orang asing yang belum dikenal (stranger). Ciri-ciri lain dari perilaku ini adalah “only in one-shot

episode” yang berarti bahwa ketika seseorang melakukan tindakan

altruisme pada beberapa orang, tindakan altruisme tersebut tidak berhubungan dengan tindakan altruismenya yang lain, karena individu yang altruistif tersebut memang tidak mengharapkan ada imbalan dari tindakannya tersebut di masa depan.

b. Conscientiousness

kewajiban atau tugas karyawan. Dimensi ini menjangkau jauh diatas dan jauh ke depan dari panggilan tugas.

Jadi bila ditinjau dalam konteks sebuah perusahaan adanya perilaku ini tentunya akan sangat menguntungkan, karena pekerja dengan conscientiousness yang tinggi akan memiliki sikap yang bagus daripada rekan-rekan kerjanya yang lain dengan menunjukkan ketaatan pada regulasi dan prosedur perusahaan yang lebih baik.

c. Sportmanship

Perilaku yang memberikan toleransi terhadap keadaan yang kurang ideal dalam organisasi tanpa mengajukan keberatan–keberatan.

Seseorang yang mempunyai tingkatan yang tinggi dalam spotmanship akan meningkatkan iklim yang positif diantara karyawan, karyawan akan lebih sopan dan bekerja sama dengan yang lain sehingga akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih menyenangkan.

kebijakan baru mengenai suatu hal, pekerja yang memiliki sikap sportsmanship tinggi akan dengan mudah menerima kebijakan baru itu dan mengesampingkan masalah-masalah kecil yang mungkin muncul disebabkan oleh kebijakan baru tersebut

d. Courtessy

Menjaga hubungan baik dengan rekan kerjanya agar terhindar dari masalah–masalah interpersonal. Seseorang yang memiliki dimensi ini adalah orang yang menghargai dan memperhatikan orang lain. Dimensi courtesy dapat digambarkan dengan sebuah bentuk tindakan yang bertujuan untuk mencegah munculnya masalah, sedangkan secara arti kata courtesy dapat diartikan dengan sikap sopan, dan mempertimbangkan orang lain. Tindakan Courtesy dapat dicontohkan dengan menawari teman kerja untuk makan bersama, apabila sedang memiliki tugas yang sama selalu mengingatkan teman kerjanya agar tidak lupa atau mungkin menawarinya untuk saling sharing dan bertukar pikiran menyelesaikan tugas tersebut, dan lain sebagainya. e. Civic Virtue

meningkatkan kualitas bidang pekerjaan yang ditekuni.

Civic virtue ditunjukkan dengan perilaku turut serta secara penuh (self involvement) dan perhatian lebih pada perusahaan dimana individu tersebut bekerja. Individu dengan civic virtue yang tinggi akan sangat memperhatikan kepentingan perusahaannya. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan selalu berperan aktif dalam semua kegiatan yang ada dalam perusahaan, seperti training pegawai, workshop, dan lain sebagainya, selalu memperhatikan informasi penting baik dari luar ataupun dari dalam perusahaan yang dapat bermanfaat bagi perusahaannya.

Podsakoff (1997) berargumentasi bahwa aspek–aspek altruism, courtesy, cheerleading dan peacekeeping dapat digabung menjadi satu aspek yaitu helping behavior karena berkaitan dengan perilaku menolong orang lain dalam hal mengatasi masalah–masalah kerja di organisasi. Mengacu pada argumentasi tersebut, maka pengukuran OCB dapat dilakukan menggunakan empat aspek saja, yaitu: helping behavior, civic virtue, sportsmanship dan conscientiousness. Aspek helping behavior dikategorikan sebagai OCB-Individual (OCB-I) dan aspek–aspek civic virtue, sportsmanship, dan conscientiousness sebagai OCB–Oganization (OCB-O).

Conscientiousness (perilku kesadaran), Sportmanship (perilaku sportif), Courtessy, (perilaku kesopanan) dan Civic Virtue (perilaku kewarganegaraan).

3. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Organizational Citizenship Behavior (OCB)

Faktor–faktor yang mempengaruhi munculnya Organizational Citizenship Behavior (OCB) adalah budaya dan iklim organisasi, kepribadian dan suasana hati, dukungan organisasional, kualitas interaksi atasan dan bawahan, masa kerja, dan jenis kelamin (Kusumajati, 2014). Faktor–faktor dalam OCB antara lain :

a. Budaya dan iklim organisasi.

Konovsky dan Pugh (dalam Kusumajati, 2014) menggunakan teori pertukaran sosial untuk berpendapat bahwa ketika karyawan telah puas terhadap pekerjaannya, mereka akan membalasnya. Pembalasan dari karyawan tersebut termasuk perasaan memiliki yang kuat terhadap organisasi dan perilaku seperti organizational citizenship.

b. Kepribadian dan suasana hati.

merupakan ciri–ciri kepribadian yang paling penting dalam memprediksi OCB. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa proses seleksi karyawan untuk mendapatkan target pelamar memiliki kepibadian yang baik sehingga dapat meningkatkan staf OCB. Selain itu menurut Purba dan Seniati (dalam kusumajati, 2014), kepribadian memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap OCB. Peneliti melihat dari sisi budaya karyawan Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Dapat dikatakan bahwa makin terikat karyawan tersebut secara emosional dengan perusahaan, maka makin cenderung ia membantu rekan kerja dan atasan dalam hal penyelesaian tugas, pencegahan masalah dalam bekerja, dan pemberian semangat dan penguatan,serta makin cenderung karyawan membantu organisasi secara keseluruhan, dengan cara menoleransi situasi yang kurang ideal dalam bekerja, peduli pada kelangsungan hidup perusahaan, dan patuh pada peraturan dan tata tertib perusahaan.

c. Dukungan Organisasional

d. Kualitas interaksi atasan dan bawahan

Persepsi terhadap kualitas interaksi atasan–bawahan merupakan faktor yang menyebabkan organizational citizenship behavior karyawan. Makin tinggi persepsi terhadap kualitas interaksi atasan–bawahan, maka makin tinggi organizational citizenship

behavior karyawan. Faktor kesediaan atasan menggunakan otoritasnya untuk membantu bawahan memecahkan masalah yang dihadapi bawahan memecahkan masalah yang dihadapi merupakan faktor paling dominan dalam mempengaruhi OCB (Novliadi dalam Kusumajati, 2014)). Menurut Wayne, Shore, dan Leden karyawan yang memiliki kualitas interaksi yang tinggi dengan atasannya dapat mengerjakan pekerjaan selain yang biasa mereka lakukan. Sedangkan karyawan yang memiliki kualitas interaksi yang rendah dengan atasannya lebih cenderung menujukkan pekerjaan yang rutin saja dari sebuah kelompok kerja. Masa kerja; Sommer, Bae, dan Luthans mengemukakan masa kerja dapat berfungsi sebagai prediktor OCB karena variabel–variabel tersebut mewakili “pengukuran” terhadap “investasi” karyawan di organisasi (dalam Kusumajati, 2014).

e. Jenis Kelamin

cenderung menginternalisasi harapan–harapan kelompok, rasa kebersamaan, dan aktivitas–aktivitas menolong sebagai bagian dari pekerjaan mereka (Diefendorff dkk dalam Kusumajati, 2014).

Menurut Eflina (2004) menyatakan bahwa latar belakang yang paling besar dalam mempengaruhi munculnya perilaku OCB adalah komitmen organisasional dan kepribadian. Dimana hasil penemuannya mengatakan bahwa komponen komitmen organisasional yang berpengaruh terhadap OCB total adalah komitmen afektif dan kontinuans. Sedangkan menurut Diana (2012) faktor-faktor yang mempengaruhi OCB diantaranya kepuasan kerja, komitmen organisasional, keterlibatan kerja, motivasi dan dukungan kepemimpinan.

4. Cara Peningkatan Organizational Citizenship Behavior (OCB)

Menurut Gunawan (2011) ada beberapa manfaat dari Organizational Citizenship Behavior (OCB) antara lain :

a. Organizational Citizenship Behavior (OCB) meningkatkan produktivitas rekan kerja,

1) Karyawan yang menolong rekan kerja lain akan mempercepat penyelesaian tugas rekan kerjanya, dan pada gilirannya meningkatkan produktivitas rekan tersebut.

b. Organizational Citizenship Behavior (OCB) meningkatkan produktivitas manajer,

1) Karyawan yang menampilkan perilaku civic virtue akan membantu manajer mendapatkan saran dan atau umpan balik yang berharga dari karyawan tersebut, untuk meningkatkan efektivitas unit kerja.

2) Karyawan yang sopan, yang menghindari terjadinya konflik dengan rekan kerja, akan menolong manajer terhindar dari krisis manajemen. c. OCB menghemat sumber daya yang dimiliki manajemen dan organisasi

secara keseluruhan,

1) Jika karyawan saling tolong menolong dalam menyelesaikan masalah dalam suatu pekerjaan sehingga tidak perlu melibatkan manajer, konsekuensinya manajer dapat memakai waktunya untuk melakukan tugas lain, seperti membuat perencanaan.

2) Karyawan yang menampilkan concentioussness yang tinggi hanya membutuhkan pengawasan minimal dari manajer sehingga manajer dapat mendelegasikan tanggung jawab yang lebih besar kepada mereka, ini berarti lebih banyak waktu yang diperoleh manajer untuk melakukan tugas yang lebih penting.

3) Karyawan lama yang membantu karyawan baru dalam pelatihan dan melakukan orientasi kerja akan membantu organisasi mengurangi biaya untuk keperluan tersebut.

berurusan dengan keluhan–keluhan kecil karyawan.

d. Organizational Citizenship Behavior (OCB) membantu menghemat energi sumber daya yang langka untuk memelihara fungsi kelompok 1) Keuntungan dari perilaku menolong adalah meningkatkan semangat,

morale (moril) , dan kerekatan cohesiveness (kerekatan) kelompok, sehingga anggota kelompok (atau manajer) tidak perlu menghabiskan energi dan waktu untuk pemeliharaan fungsi kelompok.

2) Karyawan yang menampilkan perilaku courtesy terhadap rekan kerja akan mengurangi konflik dalam kelompok, sehingga waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan konflik manajemen berkurang. e. Organizational Citizenship Behavior (OCB) dapat menjadi sarana

efektif untuk mengkoordinasi kegiatan–kegiatan kelompok kerja, 1) Menampilkan perilaku civic virtue (seperti menghadiri dan

berpartisipasi aktif dalam pertemuan di unit kerjanya) akan membantu koordinasi diantara anggota kelompok, yang akhirnya secara potensial meningkatkan efektivitas dan efisiensi kelompok. 2) Menampilkan perilaku courtesy (misalnya saling memberi informasi

tentang pekerjaan dengan anggota dari tim lain) akan menghindari munculnya masalah yang membutuhkan waktu dan tenaga untuk diselesaikan.

perasaan saling memiliki diantara anggota kelompok, sehingga akan meningkatkan kinerja organisasi dan membantu organisasi menarik dan mempertahankan karyawan yang baik.

2) Memberi contoh pada karyawan lain dengan menampilkan perilaku

sportmanship (misalnya tidak mengeluh karena permasalahan–permasalahan kecil), akan menumbuhkan loyalitas dan komitmen pada perusahaan.

g. Organizational Citizenship Behavior (OCB) meningkatkan stabilitas kinerja organisasi,

1) Membantu tugas karyawan yang tidak hadir di tempat kerja atau yang mempunyai beban kerja berat sehingga akan meningkatkan stabilitas dari kinerja unit kerja.

2) Karyawan yang conseientiuous cenderung mempertahankan tingkat kinerja yang tinggi secara konsisten, sehingga mengurangi variabilitas pada kinerja unit kerja.

h. Organizational Citizenship Behavior (OCB) meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan,

2) Karyawan yang secara aktif hadir dan berpartisipasi padapertemuan–pertemuan di perusahaan akan membantu menyebarkan informasi yang penting dan harus diketahui oleh perusahaan.

B. Kepuasan Kerja

1. Pengertian Kepuasan Kerja

Ada pernyataan yang mengatakan bahwa kepuasan adalah suatu perasaan menyenangkan merupakan hasil persepsi individu dalam rangka menyelesaikan tugas atau memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh nilai–nilai kerja yang penting bagi dirinya (Wijono, 2010)

Menurut Suwarno dan Donni Juni Priansa (2011), “kepuasan

kerja adalah cara individu merasakan pekerjannya yang dihasilkan dari sikap individu tersebut terhadap berbagai aspek yang terkandung dalam pekerjaan”. Sedangkan menurut Wibowo (2011) yaitu “kepuasan kerja

adalah derajat positif atau negatifnya perasaan seseorang mengenai berbagai segi tugas–tugas pekerjaan, tempat kerja dan hubungan dengan sesama pekerja”.

Handoko (2000) berpendapat bahwa “kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka”. Perasaan tersebut

adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja”.

Sedangkan pendapat lain tentang kepuasan kerja dikemukakan oleh Martoyo (2007), yaitu: “Kepuasan kerja adalah suatu keadaan emosional

karyawan dimana terjadi ataupun tidak terjadi titik temu antara nilai balas jasa kerja karyawan dari perusahaan/organisasi dengan tingkat nilai balas jasa yang memang diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan”.

Kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan pada umumnya tercermin dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yamg dihadapi ataupun yang ditugaskan kepadanya di lingkungan kerja. Sebaliknya apabila kepuasan kerja tidak tercapai maka dapat berakibat buruk terhadap perusahaan. Akibat buruk itu dapat berupa kemalasan, kemangkiran, mogok kerja, pergantian tenaga kerja dan akibat buruk yang merugikan lainnya.

2. Aspek–Aspek Kepuasan Kerja

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan kerja menurut Robbins (2008) :

a. Kepuasan terhadap Gaji

Gaji merupakan upah yang diperoleh seseorang sebanding dengan usaha yang dilakukan dansama dengan upah yang diterima oleh orang lain dalam posisi yang sama.

b. Kepuasan terhadap Pekerjaan Itu Sendiri

Sejauh mana pekerjaan menyediakan kesempatan seorang untuk belajar memperoleh tanggung jawab dalam suatu tugas tertentu dan tantangan untuk pekerjaan yang menarik.

c. Kepuasan terhadap Sikap Atasan

Sejauh mana perhatian bantuan teknis dan dorongan ditunjukkan oleh supervisor terdekat terhadap bawahan. Atasan yang memiliki hubungan personal yang baik dengan bawahan serta mau memahami kepentingan bawahan memberikan kontribusi positif bagi kepuasan pegawai, dan partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan memberikan dampak positif terhadap kepuasan pegawai.

Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan kerja menurut Luthans (2006) :

a. Pekerjaan itu sendiri

pekerjaan serta perasaan seseorang bahwa keahliannya dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan tersebut, akan meningkatkan atau mengurangi kepuasan kerja.

b. Atasan

Atasan yang baik berarti mau menghargai pekerjaan bawahannya. Bagi bawahan, atasan bisa dianggap sebagai figur ayah/ibu/teman dan sekaligus atasannya.

c. Teman sekerja

Merupakan faktor yang berhubungan dengan hubungan antara pegawai dengan atasannya dan dengan pegawai lain, baik yang sama maupun yang berbeda jenis pekerjaannya.

d. Promosi

Merupakan faktor yang berhubungan dengan ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh peningkatan karir selama bekerja. e. Gaji/Upah

Merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hidup pegawai yang dianggap layak atau tidak.

3. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja

Kepuasan merupakan sebuah hasil yang dirasakan oleh karyawan. Apabila karyawan puas dengan pekerjaannya, maka ia akan bertahan untuk bekerja pada perusahaan tersebut. Faktor–faktor yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan kerja karyawan pada dasarnya secara praktis dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor yang berasal dari diri pegawai dan dibawa oleh setiap pegawai sejak mulai bekerja ditempatnya bekerja. Sedangkan faktor ekstrinsik menyangkut hal–hal yang berasal dari luar diri pegawai antara lain kondisi fisik

lingkungan kerja, interaksinya dengan pegawai lain, sistem penggajian dan lainnya. Pemahaman di atas sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Anwar (2009), faktor–faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah:

a. Faktor pegawai, yaitu kecerdasan (IQ), kecakapan khusus, umur, jenis kelamin, kondisi fisik, pendidikan, pengalaman kerja, masa kerja, kepribadian, emosi, cara berpikir, persepsi dan sikap kerja.

b. Faktor pekerjaan, yaitu jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat (golongan), kedudukan, mutu pengawasan, jaminan financial, kesempatan promosi jabatan, interaksi sosial, dan hubungan kerja.

satu dengan yang lain akan memiliki faktor yang berbeda yang akan mempengaruhi kepuasan kerjanya. Menurut Martoyo (2007) faktor–faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja seseorang adalah:

a. Tingkat absensi karyawan b. Perputaran tenaga kerja c. Semangat kerja

d. Keluhan–keluhan

e. Masalah–masalah personalia yang vital lainnya

Tingkat absensi karyawan dapat menjadi faktor penyebab kepuasan kerja karena apabila karyawan tidak puas dalam bekerja dapat mengakibatkan karyawan menjadi malas berangkat ke kantor sehingga tingkat absensi menjadi tinggi. Karyawan kurang semangat dalam menyelesaikan pekerjaan yang pada akhirnya hasil kerja menjadi tidak maksimal. Berawal dari melakukan pekerjaan yang kurang semangat kemudian malas berangkat ke kantor pada akhirnya hal tersebut dapat menjadikan karyawan berkeinginan untuk pindah kerja.

Menurut pendapat Gilmer (dalam Moch As’ad 1995) tentang

faktok – faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja sebagai berikut: a. Kesempatan untuk maju

b. Keamanan kerja c. Gaji

f. Pengawasan

g. Faktor intrinsik dari pekerjaan h. Komunikasi

i. Aspek sosial dalam pekerjaan j. Fasilitas

Sedangkan menurut Wijono (2010) pengaruh utama yang lainnya terhadap kepuasan kerja meliputi:

a. Organisasi kerja dan rencana kerja b. Tugas dan karakteristik pekerjaan c. Konteks organisasi yang lebih luas d. Kualitas kehidupan kerja

e. Unit penelitian kerja f. Lingkaran kualitas

Keinginan dan motivasi seseorang bersumber dari berbagai macam dorongan baik dari dalam maupun dari luar. Agar lebih mengerti alasan seseorang bertindak dalam mencapai tujuannya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perilakunya. Semua faktor–faktor tersebut tidak seluruhnya mempengaruhi setiap individu, tetapi dapat pula hanya sebagian dan intensitasnya dalam setiap individu juga berbeda–beda. Menurut pendapat Moch. As’ad (1995), faktor yang mempengaruhi

a. Faktor psikologis merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan pegawai yang meliputi minat, ketrentaman kerja, sikap terhadap kerja, perasaan kerja.

b. Faktor fisik merupakan faktor yang berhubungan dengan fisik

lingkungan kerja dan kondisi fisik pegawai, meliputi jenis pekerjaaan, pengaturan waktu kerja, perlengkapan kerja, sirkulasi udara, kesehatan pegawai.

c. Faktor finansial merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan pegawai, yang meliputi sitem penggajian, jaminan social, besarnya tunjangan, fasilitas yang diberikan, promosi dan lain–lain.

d. Faktor sosial merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi social baik antara sesama karyawan, dengan atasannya, maupun karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya.

C. Komitmen Organisasional

4. Pengertian Komitmen Organisasional

Grusky (dalam Panggabean 2006) mendefinisikan komitmen organisasional adalah sifat hubungan antara anggota organisasi dengan sistem secara keseluruhan. Komitmen organisasional adalah kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai–nilai organisasi, kemauan untuk bekerja keras, dan memelihara keanggotannya dalam organisasi yang bersangkutan, yang berarti ada keinginan yang kuat dari anggota untuk tetap berada dalam organisasi atau adanya ikatan psikologis terhadap organisasi (Arishanti, 2009).

Meyer & Allen (1997) menjelaskan bahwa komitmen organisasional dapat diartikan sebagai sejauh mana seseorang karyawan mengalami rasa kesatuan dengan organisasi mereka. Lebih lanjut lagi, komitmen organisasional juga merupakan suatu kemauan individu untuk bersama organisasi yang memiliki tiga karateristik utama yaitu antara lain Afective commitment, continuance commitment, dan normative commitment. Menurut Modway (dalam Bianda, 2012) bahwa komitmen organisasional merupakan keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi, kepercayaan, dan penerimaan akan nilai–nilai dan tujuan organisasi, serta kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi.

kerja, karyawan akan memiliki komitmen organisasional akan mengarahkan usaha lebih dalam proyek perubahan guna membangun sikap positif terhadap perubahan.

Berdasarkan uraian diatas menurut beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa Komitmen Organisasional merupakan sejauh mana karyawan dapat mempunyai rasa kesatuan dalam organisasi dan keinginannya untuk tetap berada dalam organisasi tersebut

5. Aspek–Aspek Komitmen Organisasional

Aspek–aspek menurut Mowday, Porter, dan Steer (dalam Tommy, 2004) menyatakan bahwa komitmen organisasional seseorang anggota dapat ditunjukkan dengan adanya:

a. Keyakinan yang kuat terhadapa organisasi, serta adanya penerimaan terhadap tujuan dan nilai–nilai organisasi.

b. Kehendak untuk menegerahkan usaha maksimal bagi organisasi yaitu

kesiapa dan kesediaan individu untuk berusaha dengan sungguh – sungguh demi kepentingan organisasi.

c. Keinginan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi, yaitu keinginan individu untuk tetap dapat menjadi bagian dari organisasi saat ini.

Menurut Allen & Meyer (1997) aspek-aspek komitmen organisasional ada tiga yaitu:

a. Affective Commitmen (Komitmen Afektif)

organisasinya, identifikasi dengan organisasi, dan keterlibatan anggita dengan organisasi. Anggota organisasi dengan afektif komitmen yang tinggi akan terus menjadi anggota dalam organisasi karena memang memiliki keinginan tersebut.

b. Continuance Comitmmen (Komitmen berkelanjutan)

Berkaitan dengan kesadaran anggota organisasi akan mengalami kerugian jika meninggalkan organisasi. Anggota organisasi dengan kontinuen komitmen yang tinggi akan terus menjadi anggota dalam oganisasi karena mereka memiliki kebutuhan untuk menjadi anggota organisasi tersebut.

c. Normative Comitmmen (Komitmen Normatif)

Menggambarkan perasaan keterikatan untuk terus berada dalam organisasi. Anggota organisasi dengan normative komitmen yang tinggi akan terus menjadi anggota dalam organisasi karena merasa dirinya harus berada dalam organisasi tersebut.

Menurut Minner (dalam Hadiyani, tidak disebutkan tahun) komitmen organisasional ditandai oleh tiga aspek, diantaranya :

a. Kepercayaan yang kuat dan penerimaan dari tujuan dan nilai–nilai organisasi.

b. Kesediaan untuk menggunakan usaha yang sungguh–sungguh atas nama organisasi.

Berdasarkan uraian diatas menurut beberapa ahli, komitmen organisasional terdapat aspek–aspek yaitu Affective Commitmen (Komitmen Afektif), Continuance Commitmen (Komitmen berkelanjutan), dan Normative Commitment (Komitmen Normatif).

6. Faktor–Faktor Yang Memperngaruhi Komitmen Organisasional Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan komitmen. Mowday (dalam Syarief, 2001) mengelompokkan empat golongan besar yang mempengaruhi komitmen organisasional, yaitu :

a. Karakteristik personal, antara lain usia, lama kerja, tingkat pendidikan, jenis kelamin, ras dan beberapa faktor kepribadian lainnya.

b. Peran peran yang berhubungan dengan komitmen organisasional, antara lain kesempatan kerja, konflik peran dan ambiguitas peran. c. Karakteristik struktural organisasi, antara lain ukuran organisasi,

kesatuan, luas kontrol dan sentralisasi otoritas.

D. Kerangka Berpikir

karyawan yang memiliki komitmen tinggi pada organisasi, akan melakukan apapun untuk memajukan perusahaan karena yakin dan percaya pada organisasi di mana karyawan tersebut bekerja (Luthans, 2006). Pada saat karyawan telah memiliki komitmen yang tinggi terhadap perusahaan, maka karyawan tersebut dengan sepenuh hati memiliki kepuasan dalam hal bekerja, dan rela melakukan tindakan yang bertujuan memajukan perusahaan.

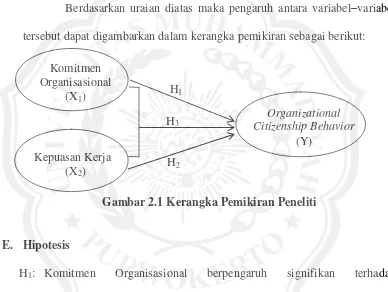

Berdasarkan uraian diatas maka pengaruh antara variabel–variabel tersebut dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Peneliti

E. Hipotesis

H1: Komitmen Organisasional berpengaruh signifikan terhadap

Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada karyawan PT. Telkom Purwokerto

H2: Kepuasan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Organizational

Citizenship Behavior (OCB) pada karyawan PT. Telkom Purwokerto H3: Komitmen Organisasional dan Kepuasan Kerja berpengaruh secara

simultan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada karyawan PT. Telkom Purwokerto.

Kepuasan Kerja (X2)

Komitmen Organisasional

(X1)

Organizational Citizenship Behavior

(Y) H2

H3